Fall 14 – Die begehrte Fräsmaschine - Zivilrecht VI

Fall 14 – Die begehrte Fräsmaschine - Zivilrecht VI

Fall 14 – Die begehrte Fräsmaschine - Zivilrecht VI

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

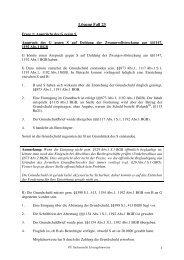

<strong>Fall</strong> <strong>14</strong> <strong>–</strong> <strong>Die</strong> <strong>begehrte</strong> <strong>Fräsmaschine</strong><br />

1. Ursprünglich war V Eigentümer der <strong>Fräsmaschine</strong>.<br />

2. Er könnte sein Eigentum jedoch nach § 929 S.1 BGB an K verloren haben. V und K<br />

haben sich zwar über den Eigentumsübergang geeinigt. Jedoch erfolgte diese Einigung<br />

unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Kaufpreiszahlung, §§ 929 S. 1, 158 I<br />

BGB. (Eigentumsvorbehalt, § 449 I BGB) Da diese Bedingung noch nicht eingetreten<br />

ist, ist das Eigentum nicht auf K übergegangen.<br />

3. V könnte sein Eigentum an der <strong>Fräsmaschine</strong> aber durch Sicherungs-übereignung von K<br />

an die C-Bank (C) verloren haben. Da nicht K <strong>–</strong> sondern V <strong>–</strong> Eigentümer war und eine<br />

Ermächtigung (§ 185 I BGB) hier ebenfalls abwegig erscheint, kommt nur ein<br />

gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gem. §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB in<br />

Betracht.<br />

Hinweis:<br />

In einem so offensichtlichen <strong>Fall</strong> können Sie die Gutglaubens-vorschriften gleich<br />

mit ansprechen.<br />

a. K und C haben sich geeinigt iSv § 929 S. 1 BGB.<br />

b. Als Besitzkonstitut iSv § 868 BGB genügt die Sicherungsabrede. Nach dieser sollte K<br />

weiterhin das Nutzungsrecht an der Maschine haben. Somit liegt ein hinreichend<br />

konkretes Besitzmittlungsverhältnis vor. (Dessen Wirksamkeit ist allerdings<br />

problematisch <strong>–</strong> dazu sogleich.)<br />

c. Nach § 933 BGB erfordert der gutgläubige Erwerb mittels Besitzkonstitut neben dem<br />

guten Glauben des Erwerbers (der hier unproblematisch vorliegt) aber auch eine<br />

tatsächliche Übergabe durch den Veräußerer. <strong>Die</strong>ser muss jegliche Besitzposition<br />

verlieren. K ist jedoch weiterhin unmittelbarer Besitzer der <strong>Fräsmaschine</strong>. Damit<br />

scheidet eine Übereignung gem. §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB aus.<br />

d. Somit hat V sein Eigentum nicht durch Sicherungsübereignung von K an C verloren.<br />

4. V könnte das Eigentum an der <strong>Fräsmaschine</strong> gem. §§ 929 S. 1, 931, 934 Alt. 1 BGB an<br />

D verloren haben.<br />

a. Eine Einigung iSv § 929 S. 1 BGB liegt zwischen C und D vor.<br />

b. C hat D „alle Rechte aus der Sicherungsübereignung“ abgetreten, § 398 (iVm § 413)<br />

BGB. Darunter fällt auch der Herausgabeanspruch der C gegen K aus der<br />

Sicherungsabrede. (Ob ein solcher bestand, ist jedoch wiederum problematisch <strong>–</strong> dazu<br />

sogleich.)<br />

PÜ Sachenrecht <strong>–</strong> WS 08/09 <strong>–</strong> Lösung <strong>Fall</strong> <strong>14</strong> 1

c. C müsste im Verhältnis zu K mittelbare Besitzerin gewesen sein, § 934 Alt. 1 BGB.<br />

<strong>Die</strong>s ist problematisch.<br />

(1) Nach e.A. besteht gar kein Herausgabeanspruch der C gegen K, den C an D abtreten<br />

könnte, da das Besitzkonstitut nach § 139 BGB nichtig sein soll. Danach stellen<br />

Einigung und Besitzkonstitut Teile des einheitlichen Rechtsgeschäfts der Übereignung<br />

dar. Da der Eigentumserwerb der C von K gescheitert ist, soll damit das Besitzkonstitut<br />

nichtig sein. Allerdings hat C wenigstens ein Anwartschaftsrecht erworben, §§ 929 S. 1,<br />

930 BGB analog iVm § <strong>14</strong>0 BGB (oder ergänzender Vertragsauslegung).<br />

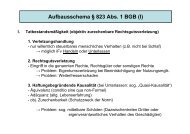

Das Anwartschaftsrecht (AWR)<br />

Das Anwartschaftsrecht ist mehr als eine bloße Erwerbsaussicht, jedoch weniger als das<br />

Vollrecht. Es tritt nur bei mehrstufigen Erwerbstatbeständen auf und setzt eine gesicherte<br />

Rechtsposition des Erwerbers voraus. Der Erwerb muss bereits so weit eingeleitet sein, dass<br />

er vom Veräußerer nicht mehr einseitig verhindert werden kann. Da das WAR eine Vorstufe<br />

zum Vollrecht (Eigentum) darstellt, wird es als wesensgleiches Minus bezeichnet. <strong>Die</strong><br />

Vorschriften über den Eigentumserwerb finden entsprechende Anwendung.<br />

Merke:<br />

Auch wenn es Anwartschaftsrecht heißt, wird es nach den §§ 929 ff BGB (analog)<br />

übertragen. <strong>Die</strong> Anwendung von § 398 iVm § 413 BGB wäre ein grober Fehler!<br />

C wäre mit Zahlung des Restkaufpreises auch ohne Mitwirkung seines<br />

Rechtsvorgängers K nach h.M. unmittelbar, d.h. ohne Durchgangserwerb des K,<br />

Eigentümer geworden. Daher ist das Besitzkonstitut nicht nach § 139 BGB nichtig.<br />

Folglich ist mittelbarer Besitz der C gegeben.<br />

(2) Nach a.A. passt § 139 BGB schon überhaupt nicht, da die Einigung K <strong>–</strong> C nicht nichtig<br />

ist, sondern mangels Übergabe (§ 933 BGB) nur ohne (Übereignungs-)erfolg. (Überdies<br />

hätte selbst dieser noch durch Übergabe von K an C herbeigeführt werden können,<br />

§ 933 BGB.)<br />

(3) C war somit im Verhältnis zu K mittelbare Besitzerin.<br />

d. C könnte jedoch lediglich mittelbaren Nebenbesitz innegehabt haben, der für § 934<br />

Alt. 1 BGB nicht ausreichen könnte.<br />

Nebenbesitz<br />

Nebenbesitz meint den gleichstufigen mittelbaren Besitz mehrerer Personen, die nicht<br />

zugleich Mitbesitzer sind. Ob diese Figur überhaupt anzuerkennen ist, ist umstritten.<br />

(1) Nach e.A. (sog. Lehre vom Nebenbesitz) ist der Erwerb des D abzulehnen. V und C<br />

stehen als mittelbare Nebenbesitzer auf gleicher Stufe nebeneinander. C konnte dem D<br />

PÜ Sachenrecht <strong>–</strong> WS 08/09 <strong>–</strong> Lösung <strong>Fall</strong> <strong>14</strong> 2

nur mittelbaren Nebenbesitz übertragen, nicht aber mittelbaren Alleinbesitz, wie für<br />

§ 934 Alt. 1 BGB erforderlich. D „rückt somit an die Sache nicht näher heran“ als der<br />

Eigentümer V.<br />

(2) <strong>Die</strong> h.M. lehnt die Lehre vom Nebenbesitz ab, da das BGB den Nebenbesitz überhaupt<br />

nicht vorsieht. K kann nicht zwei Personen gleichzeitig den Besitz mitteln, wenn bei<br />

diesen kein Mitbesitz vorliegt. Der Besitzmittler (K) kann die Sache nicht beiden<br />

herausgeben. Daher kann er auch keinen entsprechenden Willen haben. K dokumentiert<br />

vielmehr durch Abschluss des neuen Besitzmittlungsverhältnisses nach außen, dass er<br />

nicht mehr für den Eigentümer V, sondern ab sofort für die C besitzen will. Damit hat er<br />

also seinen ursprünglichen Fremdbesitzerwillen aufgegeben. (Ein davon evtl.<br />

abweichender innerer Wille des K ist dabei irrelevant.)<br />

(3) C war demnach mittelbare (Allein-)Besitzerin.<br />

e. Zu überlegen ist jedoch, ob § 934 Alt. 1 BGB wegen eines Wertungswiderspruches zu<br />

§ 933 BGB einschränkend auszulegen ist. (Ein gutgläubiger Eigentumserwerb des D<br />

gem. §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB wäre nicht möglich, vgl. oben die geplante<br />

Übereignung K <strong>–</strong> C.)<br />

(1) <strong>Die</strong> h.M. nimmt die Konsequenz des Gesetzeswortlautes hin, dass trotz wirtschaftlich<br />

gleich liegender Sachverhalte ein Gutglaubenserwerb des D nach §§ 929 S. 1, 930, 933<br />

BGB an der mangelnden Übergabe scheitern würde und hier <strong>–</strong> im <strong>Fall</strong> der §§ 929 S. 1,<br />

931, 934 Alt. 1 BGB <strong>–</strong> ein Erwerb möglich ist. Der entscheidende Unterschied liegt<br />

darin, dass der Veräußerer C bei § 934 Alt. 1 BGB den (mittelbaren) Besitz vollständig<br />

verliert, wohingegen im <strong>Fall</strong> des § 933 BGB C mittelbarer Fremdbesitzer 1. Stufe und D<br />

mittelbarer Eigenbesitzer 2. Stufe würde <strong>–</strong> C also den Besitz nicht vollständig aufgeben<br />

würde.<br />

(2) Nach a.A. soll § 934 Alt. 1 BGB dahingehend einschränkend auszulegen sein, dass eine<br />

Übergabe der Sache (wie bei § 933 BGB) erforderlich ist.<br />

(3) Der vollständige Besitzverlust der C (als Gutglaubensträger) rechtfertigt das<br />

unterschiedliche Ergebnis, weil es letztendlich dem Grundkonzept der<br />

Gutglaubensvorschriften entspricht.<br />

f. Für eine Bösgläubigkeit des D ergeben sich keine Anhaltspunkte, vgl. §§ 934, 932 II<br />

BGB. Sonstige Ausschlussgründe sind nicht ersichtlich.<br />

g. Folglich ist D Eigentümer der <strong>Fräsmaschine</strong> geworden. (a.A. vertretbar)<br />

PÜ Sachenrecht <strong>–</strong> WS 08/09 <strong>–</strong> Lösung <strong>Fall</strong> <strong>14</strong> 3

Abwandlung<br />

Mangels Übergabe <strong>–</strong> d.h. insb. mangels vollständigen Besitzverlusts der C <strong>–</strong> iSd § 933 BGB<br />

hat D kein Eigentum nach §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB erworben. V ist nach wie vor<br />

Eigentümer der <strong>Fräsmaschine</strong>.<br />

Literaturhinweise:<br />

• Vieweg/Werner, Sachenrecht, 3. Auflage 2008, § 2, Rn. 39 ff<br />

• Prütting, Sachenrecht, 33. Auflage 2008, § 11, Rn. 106; § 35, Rn. 431<br />

PÜ Sachenrecht <strong>–</strong> WS 08/09 <strong>–</strong> Lösung <strong>Fall</strong> <strong>14</strong> 4