„Geht's auch konkreter?“ – Wie können wir Kompetenzen in ... - BAK

„Geht's auch konkreter?“ – Wie können wir Kompetenzen in ... - BAK

„Geht's auch konkreter?“ – Wie können wir Kompetenzen in ... - BAK

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

eschreiben die relevanten kognitiven Prozesse, die ihnen zugrunde liegen. Folgt man der<br />

Def<strong>in</strong>ition, wonach Können als „Fertigkeit zur Anwendung von Wissen<strong>“</strong> (Euler & Hahn 2004,<br />

S.131) verstanden werden kann, dann beg<strong>in</strong>nt der Übergang von Wissen h<strong>in</strong> zu Können <strong>in</strong><br />

der kognitiven Taxonomie von Anderson und Krathwohl ab der Niveaustufe des Anwendens.<br />

Analysieren und Bewerten bedeuten <strong>in</strong>folgedessen, dass e<strong>in</strong> angewandter Sachverhalt auf<br />

se<strong>in</strong>e Vor- und Nachteile beleuchtet werden kann und gegebenenfalls Änderungsvorschläge<br />

erfolgen (s. Abb. 6).<br />

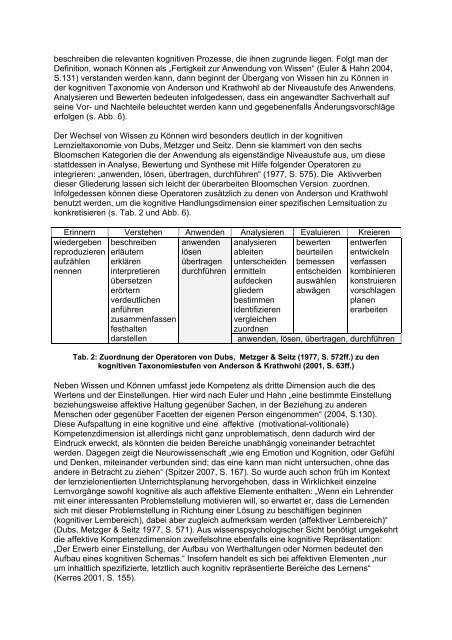

Der Wechsel von Wissen zu Können <strong>wir</strong>d besonders deutlich <strong>in</strong> der kognitiven<br />

Lernzieltaxonomie von Dubs, Metzger und Seitz. Denn sie klammert von den sechs<br />

Bloomschen Kategorien die der Anwendung als eigenständige Niveaustufe aus, um diese<br />

stattdessen <strong>in</strong> Analyse, Bewertung und Synthese mit Hilfe folgender Operatoren zu<br />

<strong>in</strong>tegrieren: „anwenden, lösen, übertragen, durchführen<strong>“</strong> (1977, S. 575). Die Aktivverben<br />

dieser Gliederung lassen sich leicht der überarbeiten Bloomschen Version zuordnen.<br />

Infolgedessen <strong>können</strong> diese Operatoren zusätzlich zu denen von Anderson und Krathwohl<br />

benutzt werden, um die kognitive Handlungsdimension e<strong>in</strong>er spezifischen Lernsituation zu<br />

konkretisieren (s. Tab. 2 und Abb. 6).<br />

Er<strong>in</strong>nern Verstehen Anwenden Analysieren Evaluieren Kreieren<br />

wiedergeben beschreiben anwenden analysieren bewerten entwerfen<br />

reproduzieren erläutern lösen ableiten beurteilen entwickeln<br />

aufzählen<br />

nennen<br />

erklären<br />

<strong>in</strong>terpretieren<br />

übertragen<br />

durchführen<br />

unterscheiden<br />

ermitteln<br />

bemessen<br />

entscheiden<br />

verfassen<br />

komb<strong>in</strong>ieren<br />

übersetzen<br />

erörtern<br />

verdeutlichen<br />

anführen<br />

zusammenfassen<br />

festhalten<br />

aufdecken<br />

gliedern<br />

bestimmen<br />

identifizieren<br />

vergleichen<br />

zuordnen<br />

auswählen<br />

abwägen<br />

konstruieren<br />

vorschlagen<br />

planen<br />

erarbeiten<br />

darstellen<br />

anwenden, lösen, übertragen, durchführen<br />

Tab. 2: Zuordnung der Operatoren von Dubs, Metzger & Seitz (1977, S. 572ff.) zu den<br />

kognitiven Taxonomiestufen von Anderson & Krathwohl (2001, S. 63ff.)<br />

Neben Wissen und Können umfasst jede Kompetenz als dritte Dimension <strong>auch</strong> die des<br />

Wertens und der E<strong>in</strong>stellungen. Hier <strong>wir</strong>d nach Euler und Hahn „e<strong>in</strong>e bestimmte E<strong>in</strong>stellung<br />

beziehungsweise affektive Haltung gegenüber Sachen, <strong>in</strong> der Beziehung zu anderen<br />

Menschen oder gegenüber Facetten der eigenen Person e<strong>in</strong>genommen<strong>“</strong> (2004, S.130).<br />

Diese Aufspaltung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e kognitive und e<strong>in</strong>e affektive (motivational-volitionale)<br />

Kompetenzdimension ist allerd<strong>in</strong>gs nicht ganz unproblematisch, denn dadurch <strong>wir</strong>d der<br />

E<strong>in</strong>druck erweckt, als könnten die beiden Bereiche unabhängig vone<strong>in</strong>ander betrachtet<br />

werden. Dagegen zeigt die Neurowissenschaft „wie eng Emotion und Kognition, oder Gefühl<br />

und Denken, mite<strong>in</strong>ander verbunden s<strong>in</strong>d; das e<strong>in</strong>e kann man nicht untersuchen, ohne das<br />

andere <strong>in</strong> Betracht zu ziehen<strong>“</strong> (Spitzer 2007, S. 167). So wurde <strong>auch</strong> schon früh im Kontext<br />

der lernzielorientierten Unterrichtsplanung hervorgehoben, dass <strong>in</strong> Wirklichkeit e<strong>in</strong>zelne<br />

Lernvorgänge sowohl kognitive als <strong>auch</strong> affektive Elemente enthalten: „Wenn e<strong>in</strong> Lehrender<br />

mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>teressanten Problemstellung motivieren will, so erwartet er, dass die Lernenden<br />

sich mit dieser Problemstellung <strong>in</strong> Richtung e<strong>in</strong>er Lösung zu beschäftigen beg<strong>in</strong>nen<br />

(kognitiver Lernbereich), dabei aber zugleich aufmerksam werden (affektiver Lernbereich)<strong>“</strong><br />

(Dubs, Metzger & Seitz 1977, S. 571). Aus wissenspsychologischer Sicht benötigt umgekehrt<br />

die affektive Kompetenzdimension zweifelsohne ebenfalls e<strong>in</strong>e kognitive Repräsentation:<br />

„Der Erwerb e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>stellung, der Aufbau von Werthaltungen oder Normen bedeutet den<br />

Aufbau e<strong>in</strong>es kognitiven Schemas.<strong>“</strong> Insofern handelt es sich bei affektiven Elementen „nur<br />

um <strong>in</strong>haltlich spezifizierte, letztlich <strong>auch</strong> kognitiv repräsentierte Bereiche des Lernens<strong>“</strong><br />

(Kerres 2001, S. 155).