Hanö Poelzig, Berlin Festspielnaxis in Salzburg

Hanö Poelzig, Berlin Festspielnaxis in Salzburg

Hanö Poelzig, Berlin Festspielnaxis in Salzburg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Das Wesen der Form <strong>in</strong> der maiscnen<br />

dlSCXK<br />

£>auikunst.<br />

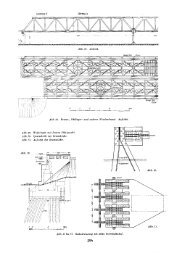

Die Abbildung S. 285 gibt e<strong>in</strong>e Pagode <strong>in</strong> Coconada, S. 286 <strong>in</strong> Conjeevaram. Welches ist die<br />

Struktur? Denken -wir zum Vergleich an die Säulenhallen griechischer Tempel, die Pfeilerräume<br />

gotischer Dome, das Eisengerüst des Eiffelturms: Hier ist nichts von alledem; wir haben e<strong>in</strong>e<br />

zusammenhängende Masse vor uns. Wie Ausschwellungen e<strong>in</strong>er kompakten Masse ersche<strong>in</strong>en die<br />

e<strong>in</strong>zelnen Glieder, und doch darf man nicht Glieder sagen, weil diese immer etwas relativ Selbständiges<br />

haben, hier ist aber ke<strong>in</strong>e Trennung zwischen Kern Und Außengehale, sondern alles ist<br />

mite<strong>in</strong>ander verwachsen, untrennbare E<strong>in</strong>heit und Zusammenhang. Wie Risse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er dicken Haut<br />

ersche<strong>in</strong>en die Schattenl<strong>in</strong>ien, von autfen nach <strong>in</strong>nen; unser Auge bleibt an der Oberfläche, kann<br />

nicht wie bei Gerüstbauten <strong>in</strong> die Tiefe dr<strong>in</strong>gen, fühlt aber die Masse. Auch wenn e<strong>in</strong> Bau aus<br />

mehreren Blöcken besteht wie der Ballora-Tempel, S. 287, haben wir den E<strong>in</strong>druck des völligen<br />

Verwachsense<strong>in</strong>s, nicht den von äußerlich zusammengesetzten Blöcken.<br />

Nun die Behandlung der Oberfläche. Glatte Flächen wie bei den Dächern des 2, und 4. Baues auf<br />

Abbildung S. 288 s<strong>in</strong>d selten, fast immer herrscht e<strong>in</strong>e verwirrende Vielheit von E<strong>in</strong>zelheiten. Gewiß<br />

gibt es Abschnitte, Abbildung S, 285; wieviel s<strong>in</strong>d es eigentlich? E<strong>in</strong>e große Anzahl, mehr als man mit<br />

e<strong>in</strong>em Blick zählen kann; man soll sie auch gar nicht zählen, sondern den E<strong>in</strong>druck der Vielheit<br />

haben. Und dann s<strong>in</strong>d sie alle von völlig gleicher Form; es kommt nicht zu e<strong>in</strong>er Hervorhebung von<br />

Hauptl<strong>in</strong>ien, die die anderen beherrschen, sondern zu e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>ordnung aller <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Vielheit gleichberechtigter.<br />

Weiter werden die größeren Abschnitte geteilt <strong>in</strong> immer kle<strong>in</strong>ere und kle<strong>in</strong>ste Teilchen,<br />

und zwar "wieder durch Häufung immer gleicher Elemente. Dabei lösen sich aber z. B. die vier<br />

Türmchen oder wie man sie nennen will, die, seitlich vom Mittelteil, die Stufen von Coconada füllen,<br />

nicht vone<strong>in</strong>ander, sondern umziehen den Bau wie e<strong>in</strong> sich buchtendes Band. Der Mittelteil greift<br />

über die wagerechten Teilungen der Stufen über, macht sie zunichte. Es ist e<strong>in</strong> Verflechten und<br />

Verweben der e<strong>in</strong>zelnen Elemente <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander. Besonders bei der Pagode von Gonjeevaram fehlt<br />

jegliche feste ungebrochene gerade L<strong>in</strong>ie; noch e<strong>in</strong>e senkrechte Teilung tritt h<strong>in</strong>zu, so daß man den<br />

E<strong>in</strong>druck e<strong>in</strong>er gekräuselten Oberfläche erhält. Und immer wieder die Gleichheit der gehäuften<br />

Teile; dazu noch e<strong>in</strong> Wechsel von Hell und Dunkel, aber auch er immer gleich.<br />

Malerisch ist man versucht e<strong>in</strong>en solchen Bau zu nennen, aber man muß doch diesen Begriff<br />

vermeiden, denn er ist von der europäischen Kunst abgeleitet, <strong>in</strong> der die Formpr<strong>in</strong>zipien der Auflösung<br />

und Verflechtung, die man als malerische bezeichnet, e<strong>in</strong>en grundverschiedenen E<strong>in</strong>druck hervorrufen;<br />

sie dienen, um Bewegung zu erzeugen, <strong>in</strong> der <strong>in</strong>dischen Kunst dagegen geben sie Ruhe. Dies ist der<br />

Begriff für die Charakterisierung der Spannungsenergie, die als drittes noch untersucht werden muß.<br />

Sehen wir die Dächer der Tempel, Abbildung S. 288, besonders von S. 286 und S. 288. Man gleitet <strong>in</strong><br />

europäischer Gewöhnung die Dachl<strong>in</strong>ie mit dem Auge entlang, aber man hat nicht das Gefühl des Gezogenwerdens,<br />

eher des Anhaltens und Haftens an jeder beliebigen Stelle, nicht nur an der aufgesetzten<br />

Spitze, die nur schließt, nicht weiter weist wie <strong>in</strong> der Gotik. Streicht man über die Fläche,so fühlt man<br />

nicht e<strong>in</strong>e scharfe Festigkeit und kristall<strong>in</strong>ische Undurchdr<strong>in</strong>glichkeit,wie sie die ägyptische Kunst hat;<br />

auch Elastizität ist nicht das richtige Wort, da es e<strong>in</strong>e potenzielle Kraft ausdrückt, vielmehr ist es<br />

e<strong>in</strong> passives Beharren wie bei Gallert oder dickfleischigen Pflanzen, nicht Totheit und Starrheit,<br />

sondern Beharrungsvermögen e<strong>in</strong>es organischen Körpers* Wie s<strong>in</strong>d die e<strong>in</strong>zelnen gleichen Abschnitte<br />

von Abbildung S.285 über e<strong>in</strong> andergesetzt? Es gibt ke<strong>in</strong> Lasten und Stemmen, ke<strong>in</strong> »B<strong>in</strong>den«, sondern e<strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>faches Übere<strong>in</strong>anderse<strong>in</strong>, e<strong>in</strong> Zusammenpassen: jeder Teil ist an se<strong>in</strong>em Ort, bleibend, unverrückt, ohne<br />

das Bestreben überzuquellen, zu drücken oder zu tragen; es gibt nur e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches »da« se<strong>in</strong>, Ist die<br />

Oberfläche auch noch so aufgelöst, die Fülle der Teile auch noch so groß, Abbildung S.286 und S.289,<br />

so wirkt sie doch nicht auf das Auge bewegend, sondern betäubend, also beruhigend. Aus den<br />

gleichen tiefsten Gründen wie die Kunst steigt auch die Religion empor, daher ist es ke<strong>in</strong> Zufall,<br />

daß die Inder als religiöses Symbol den Lotus haben, ihren Kuppeln Lotusform geben: Orbis pictus 1,<br />

Indische Baukunst, Abbildung 37. Haben nicht auch die Formen der Kunst die gleiche weiche<br />

Massigkeit wie das Lotusblatt? Auch das AVachsen der Pflanze sieht man nicht, bleibend sche<strong>in</strong>en<br />

die Formen, aber man fühlt das organische Leben, Die Fülle gleicher Teile und deren Zusammenhalt<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em massigen Ganzen f<strong>in</strong>den wir <strong>in</strong> der Kunst und dem auf dem Wasser unbeweglich<br />

schwimmenden Lotus, und die Ruhe, <strong>in</strong> der der Inder die Erlösung sucht. Kurt Müller.<br />

Die Abbildungen S.285—289 s<strong>in</strong>d dem I.Bande der Sammlung * Orbis pictus« : Paul Westneim,IndiscncBaukunst,6.— lO.Tausend,<br />

<strong>Berl<strong>in</strong></strong>* Ernst Wannuth A.-G., entnommen,<br />

284