Risikofaktor Balkenkopf? - Quadriga

Risikofaktor Balkenkopf? - Quadriga

Risikofaktor Balkenkopf? - Quadriga

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />

–18–<br />

1/2011<br />

<strong>Risikofaktor</strong> <strong>Balkenkopf</strong>?<br />

Holzbalkendecken und die Innendämmung<br />

Wird in einem Gebäude mit Holzbalkendecken eine Innendämmung<br />

aufgebracht, durchdringt der <strong>Balkenkopf</strong> die<br />

Dämmebene und reicht in den kälteren und feuchteren Bereich<br />

der Wandkonstruktion. Dabei wird das feuchtesensible<br />

Bauholz, welches noch dazu ein tragendes Bauteil ist, potentiell<br />

einer erhöhten Gefahr von feuchtebedingten Schäden<br />

ausgesetzt. Einige Planer blenden diese Tatsachen aus und<br />

empfehlen großzügig bemessene Dämmschichten, andere dagegen<br />

raten deshalb grundsätzlich von einer Innendämmung<br />

ab. An der Thematik Interessierten fehlen fundierte Bemessungsregeln<br />

oder Berechnungssoftware.<br />

Autor:<br />

Ulrich Ruisinger,<br />

Institut für Bauklimatik TU Dresden<br />

Problemstellung<br />

Deutschland verfügt über<br />

einen hohen Bestand älterer<br />

Gebäude mit Holzbalken -<br />

decken. Verschiedene Gründe<br />

können zu der Entscheidung<br />

führen, solche Bauwerke innen<br />

zu dämmen, meistens ist<br />

der Denkmalschutz der Fassade<br />

ausschlaggebend. Mit einer<br />

Innendämmung wird das<br />

Temperaturniveau in der Bestandskonstruktion<br />

abgesenkt<br />

(Bilder in Abb. 1), weshalb die<br />

von der Temperatur abhängigen<br />

Luftfeuchten im Porenraum<br />

ansteigen. Diffusionsoffene<br />

Innendämmungen können<br />

zu einem zusätzlichen<br />

Kondensatanfall führen. Somit<br />

verschlechtert eine Innendämmung<br />

wegen des höheren<br />

Feuchteniveaus in der Regel<br />

die hygrothermischen<br />

(wärme- und feuchtetechnischen)<br />

Verhältnisse am <strong>Balkenkopf</strong><br />

(Abb. 2).<br />

Andererseits stellen Balkenköpfe<br />

mit ihrer höheren Wärmeleitfähigkeit<br />

(ca. 0,13-0,17<br />

W/mK) im Vergleich zum<br />

Dämmmaterial (ca. 0,008 bis<br />

0,07 W/mK) eine Wärmebrücke<br />

dar und erwärmen so<br />

ihr unmittelbares Umfeld<br />

(Abb. 1 rechts). Unterhangdecken<br />

oder Bodenaufbauten<br />

reduzieren allerdings den<br />

Wasserdampfeintrag und<br />

Schüttungen können regulierend<br />

auf den Feuchteeintrag<br />

wirken. Eine Einschätzung des<br />

tatsächlichen Schadenspotentials<br />

fällt schwer, da die Schadensmechanismen<br />

im Holz<br />

noch nicht praxisverwertbar<br />

aufbereitet sind (s. Artikel Daniel<br />

Kehl, S. 23 ff.).<br />

Ein Thema –<br />

viele Meinungen<br />

Zum Thema <strong>Balkenkopf</strong> und<br />

Innendämmung existieren<br />

viele Meinungen und viele<br />

verschiedene Vorschläge wie<br />

damit umzugehen sei. Konstruktions-<br />

und Einbauvarianten,<br />

welche an einem Gebäude<br />

schadensfrei bleiben, sind<br />

nicht ohne weiteres auf andere<br />

übertragbar. Was hier sicher<br />

funktioniert kann dort<br />

problematisch sein, sei es wegen<br />

unterschiedlicher Be-<br />

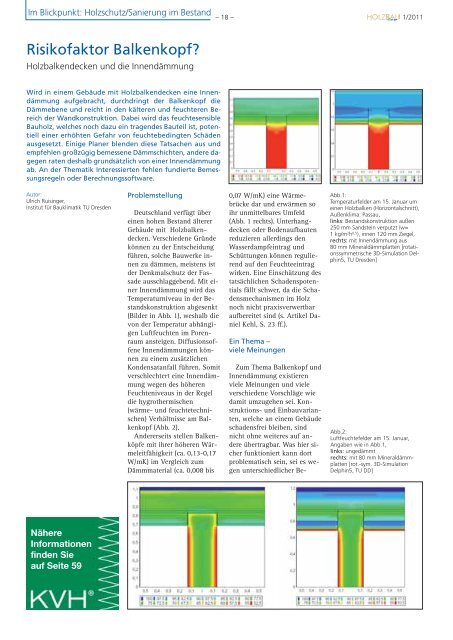

Abb.1:<br />

Temperaturfelder am 15. Januar um<br />

einen Holzbalken (Horizontalschnitt),<br />

Außenklima: Passau,<br />

links: Bestandskonstruktion außen<br />

250 mm Sandstein verputzt (w=<br />

1 kg/m 2 h 0,5 ), innen 120 mm Ziegel,<br />

rechts: mit Innendämmung aus<br />

80 mm Mineraldämmplatten [rotationssymmetrische<br />

3D-Simulation Delphin5,<br />

TU Dresden]<br />

Abb.2:<br />

Luftfeuchtefelder am 15. Januar,<br />

Angaben wie in Abb.1,<br />

links: ungedämmt<br />

rechts: mit 80 mm Mineraldämmplatten<br />

[rot.-sym. 3D-Simulation<br />

Delphin5, TU DD]<br />

Nähere<br />

Informationen<br />

finden Sie<br />

auf Seite 59

1/2011<br />

–19–<br />

Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />

standsmaterialien oder anderer<br />

klimatischer Randbedingungen.<br />

Beispielsweise kann eine<br />

sorgfältig verarbeitete Innendämmung<br />

mit Mineralwolle<br />

und Dampfbremse/-sperre in<br />

dem einem Gebäude durchaus<br />

funktionieren. In einem anderen,<br />

exponierten Gebäude<br />

ohne ausreichenden Schlag<br />

regenschutz dagegen sind<br />

Schädigungen zu befürchten.<br />

Warum? Durch dampfbremsende/-sperrende<br />

Schichten<br />

auf der Innenseite wird das<br />

Austrocknungspotential nach<br />

innen stark reduziert: Die<br />

Wand bleibt länger feucht<br />

(Abb. 3).<br />

Auch in historischen Gebäuden<br />

wurde oft darauf geachtet,<br />

Mauerwerksfeuchte<br />

vom <strong>Balkenkopf</strong> fernzuhalten:<br />

mit einem Luftspalt um den<br />

<strong>Balkenkopf</strong> und durch ein<br />

Auflager aus feuchteresistentem<br />

Holz (z.B. Lärche) oder<br />

Teerpappe wurde die kapillare<br />

Trennung realisiert (Abb. 4).<br />

Wird der Luftspalt mit kapillar<br />

leitfähigem Material, z.B. Bauschutt,<br />

aufgefüllt, besteht die<br />

Gefahr, dass hohe Luftfeuchten<br />

im Mauerwerk auch mittels<br />

Kapillartransport den <strong>Balkenkopf</strong><br />

befeuchten.<br />

Der „luftumspülte“<br />

<strong>Balkenkopf</strong><br />

Ein Arbeitskreis der WTA<br />

e.V. (www.wta.de) im Referat 8<br />

(Fachwerk/Holzkonstruktionen)<br />

setzt sich derzeit mit Balkenköpfen<br />

in einem eigenen<br />

Merkblatt auseinander. Darin<br />

wird auch der Begriff „luftumspült“<br />

behandelt, welcher<br />

im Zusammenhang mit Balkenköpfen<br />

häufig Erwähnung<br />

findet. „Luftumspült“ ist nicht<br />

eindeutig definiert und wird<br />

entweder dahingehend interpretiert,<br />

dass damit der bloße<br />

Luftspalt um den <strong>Balkenkopf</strong><br />

gemeint sei. Andere verstehen<br />

darunter, dass dieser Luftspalt<br />

zusätzlich über eine (umlaufende)<br />

Fuge mit dem Innen-<br />

Abb. 3:<br />

Schlechte Kombination: Nicht ausreichender<br />

Schutz vor eindringendem<br />

Schlagregen in Verbindung mit einem<br />

stark diffusionsbremsenden/-sperrendem<br />

Innendämmsystem<br />

Abb. 4:<br />

Kapillare Entkopplung des Holzbalkenkopfes<br />

von angrenzenden Bauteilen<br />

durch einen Luftraum und eine<br />

kapillar sperrende Bahn auf dem Auflager<br />

(Anforderungen lt. DIN 68800-<br />

Anzeige<br />

Fortschritt ist Programm<br />

Energieeffizienz<br />

und Design –<br />

jetzt auch auf<br />

Maß!<br />

Roto Designo R8/R6 MR<br />

Austausch unabhängig von<br />

Baujahr, Hersteller und Größe<br />

Einfacher Einbau von innen; keine<br />

Brech-, Putz- und Folgearbeiten<br />

Lieferung in 8 Arbeitstagen<br />

Roto – Premiumqualität „made<br />

in Germany“*. Mehr Infos zu Roto<br />

Designo unter www.roto-frank.com<br />

* Über 90 % unserer Produkte

Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />

–20–<br />

1/2011<br />

Abb. 5:<br />

Luftfeuchtefelder von aero-hygrothermischen<br />

2D-Simulationen mit Delphin4<br />

bei unterschiedlichen Lufteintrittsgeschwindigkeiten:<br />

250 mm di -<br />

ckes Ziegelmauerwerk mit 30 mm<br />

Calciumsilikatinnendämmung, Innenklima:<br />

20°C/50%, Außenklima<br />

0°C/60% [Gnoth 2007], Vertikalschnitt<br />

Abb. 6:<br />

Konvektionshemmender Anschluss<br />

der Innendämmung an den Holzbalken<br />

durch vorkomprimierte Dichtungsbänder<br />

oder Mörtelverstrich<br />

Anzeige<br />

Typ TL/FG<br />

Innovation<br />

im Standard<br />

Tele-Anhänger als Wechselsystem<br />

Teleskop-Chassis, um 3 m ausziehbar<br />

Teleskop-Wechselpritsche<br />

Ladehöhe durchgängig 780 mm<br />

Ladelängen bis 13 m<br />

Zul. Ges. Gew. 16.000 kg - 24.000 kg<br />

Informationen unter +49 9234 9914-0 oder www.auwaerter.com.<br />

raum verbunden ist. Durch die<br />

Fuge soll warme Innenluft<br />

strömen und im Winter die<br />

kalte Außenseite des <strong>Balkenkopf</strong>s<br />

erwärmen. Andererseits<br />

nimmt diese Luftzufuhr immer<br />

auch Raumluftfeuchte mit.<br />

Dass letztere Auslegungsvariante<br />

in historischen Gebäuden<br />

nicht zu Schäden geführt<br />

hat, ist durchaus möglich.<br />

Allerdings war in früheren<br />

Zeiten der Wasserdampfgehalt<br />

der Raumluft z.B. wegen<br />

undichter Fenster oder<br />

geringerer Feuchteproduktion<br />

niedriger als heute.<br />

Der vorrangige Zweck des<br />

Luftspalts um den <strong>Balkenkopf</strong><br />

ist jedoch in der Funktion als<br />

„kapillar brechende Schicht“<br />

zu sehen. Strömt eine kritische<br />

Menge feuchtwarme<br />

Raumluft in den Luftspalt um<br />

den <strong>Balkenkopf</strong>, kühlt diese<br />

ab und verursacht eine Erhöhung<br />

der Feuchte (Abb. 5). Ist<br />

die eingebrachte Luftmenge<br />

bzw. Einlassgeschwindigkeit<br />

wiederum groß genug, wird<br />

der Luftspalt laut [Gnoth<br />

2007] ausreichend erwärmt.<br />

Unter baupraktischen Gegebenheiten<br />

sind letztere Geschwindigkeiten<br />

> 0,1 m/s<br />

über einen längeren Zeitraum<br />

hinweg allerdings nicht realis -<br />

tisch.<br />

Im WTA-Merkblatt wird<br />

deshalb ein konvektionshemmender<br />

Anschluss empfohlen,<br />

nicht zuletzt auch wegen<br />

schallschutz- und brandschutztechnischer<br />

Anforderungen.<br />

Konvektionshemmend<br />

meint, dass z.B. durch Kompressionsbänder<br />

oder Mörtelverstrich<br />

der Eintritt von<br />

Raumluft in den Bereich um<br />

den <strong>Balkenkopf</strong> weitgehend<br />

unterbunden wird (Abb. 6).<br />

Mörtel ist zwar weniger elastisch,<br />

damit lassen sich jedoch<br />

auch Risse im Holz verschließen.<br />

Hygrothermische Simulation<br />

von Balkenköpfen<br />

Eine exakte Untersuchung<br />

von Balkenköpfen mittels hygrothermischer<br />

Simulationsprogramme<br />

ist derzeit mit<br />

Schwierigkeiten verbunden:<br />

Die erforderlichen 3D-Simulationen<br />

lassen sich mit hygrothermischen<br />

Programmen derzeit<br />

nur in der Forschung und<br />

nur rotationssymmetrisch, d.h.<br />

für runde Balken modellieren.<br />

Ebenso bereitet die Berücksichtigung<br />

von Luftströmungen<br />

und der anisotropen Eigenschaften<br />

des Holzes – unterschiedliche<br />

Wärme- und<br />

Feuchte-Leitfähigkeiten in Abhängigkeit<br />

von der Faserrichtung<br />

– Probleme. Gleichwohl<br />

können aus dem Vergleich solcher<br />

Varianten mit der gleichartig<br />

modellierten Bestandkonstruktion<br />

sinnvolle Schlüsse<br />

gezogen werden.<br />

Die eingangs (Abb. 1 und 2)<br />

angeführten 3D Beispiele eines<br />

runden Balkens, der in<br />

eine westorientierte Außenwand<br />

einbindet, erweisen sich<br />

als unkritisch (Abb. 7, Rechnung<br />

mit Delphin5).<br />

Neben den Mineraldämmplatten<br />

(l= 0,045W/mK) wird<br />

in Abbildung 7 auch eine<br />

Variante mit speziellen 80mm<br />

dicken Holzweichfaserdämmplatten<br />

(l= 0,045W/mK) abgebildet.<br />

Die Holzfeuchte der<br />

gedämmten Aufbauten verläuft<br />

vor allem im Winter ca.<br />

4 M-% oberhalb der ungedämmten<br />

Bestandskonstruktion,<br />

jedoch noch mit deutlichem<br />

Abstand zum Grenzwert<br />

der DIN 68800-3 von<br />

20 M-%.<br />

Dämmung im Deckenhohlraum:<br />

Tun oder lassen?<br />

Ob durchgehend zwischen<br />

den Deckenbalken gedämmt<br />

werden soll oder nicht, ist diskussionswürdig.<br />

Laut den<br />

Messergebnissen in einem<br />

Gründerzeitgebäude in Wiesbaden<br />

[Loga 2005] verläuft

1/2011<br />

–21–<br />

Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />

der Wassergehalt im <strong>Balkenkopf</strong><br />

mit vollständiger Dämmung<br />

etwas höher als mit einer<br />

unterbrochenen. Zu bedenken<br />

sind hierbei allerdings<br />

die Feuchteverhältnisse auf<br />

den ungedämmten Wandoberflächen<br />

im Deckenhohlraum<br />

(Schimmel), vgl. S. 17.<br />

Austausch von Balken bei<br />

der Sanierung<br />

Werden im Zuge einer Sanierung<br />

geschädigte Balken<br />

ausgetauscht, so stellt sich die<br />

Frage, wie eine optimale Einbindung<br />

des neuen Balkens<br />

ausgeführt werden soll. Eine<br />

vor dem Hirnholz angebrachte<br />

Dämmschicht ist zwar durchaus<br />

sinnvoll, eine Wärmebrücke<br />

bleibt dennoch erhalten.<br />

In der Arbeitsfassung des<br />

erwähnten WTA-Merkblattes<br />

wird deshalb ein allseitig, d.h.<br />

fünfseitig, gedämmter <strong>Balkenkopf</strong><br />

befürwortet. Einschränkend<br />

wird gleichzeitig auf den<br />

sehr hohen Aufwand verwiesen<br />

(Aufstemmen der Mauerwerkstaschen,<br />

zeitaufwändige<br />

Dämmung). Nach Meinung<br />

des Verfassers erfüllen andere<br />

Sanierungsvarianten ebenfalls<br />

den erwünschten Zweck:<br />

• eine Innendämmung mit<br />

Schaumglas; die Holzbalken<br />

werden raumseitig ab der<br />

Dämmebene auf bis zu<br />

50cm Länge mit einer bituminösen<br />

Beschichtung bestrichen,<br />

die Anschlüsse<br />

werden ebenfalls dampfdicht<br />

ausgeführt [AkkP<br />

2005] oder<br />

• der Einsatz eines thermisch<br />

entkoppelten Stahlschwertes<br />

in [EnSan 2008].<br />

Grundsätzlich ist zu prüfen,<br />

ob solcher Sonderaufwand betrieben<br />

werden muss, wenn die<br />

Ursache der Schädigung des<br />

Balkens im Zuge der Sanierung<br />

beseitigt wurde und eine<br />

wieder tragfähige Decke mit<br />

zimmermannmäßigen Methoden<br />

hergestellt werden kann.<br />

Besonders kritisch:<br />

Sichtmauerwerk<br />

Die meisten Gebäude mit<br />

Holzbalkendecken haben verputze<br />

Fassaden. D.h. der erforderliche<br />

Schlagregenschutz<br />

kann entsprechend der lokalen<br />

Beanspruchung gewährleistet<br />

werden – entweder durch<br />

den Putz selber oder durch<br />

einen wasserabweisenden,<br />

aber diffusionsoffenen Anstrich.<br />

Unter dieser Voraussetzung<br />

gibt das WTA- Merkblatt<br />

6-4 der AG „Innendämmung<br />

im Bestand“ vereinfachte<br />

Nachweisregeln, die einen<br />

großen Teil des Bestandes und<br />

der möglichen Innendämmungssysteme<br />

abdecken<br />

[WTA 2009], s. Abb. 9, S. 16).<br />

Bei denkmalgeschützten<br />

Sichtfassaden ist in der Praxis<br />

zunächst ein fachmännische<br />

Begutachtung des Fugenbildes<br />

und der Saugfähigkeit der<br />

Steine erforderlich. Anderenfalls<br />

ist auf Dauer eine Wiederholung<br />

vorhandener Schadensverläufe<br />

zu erwarten –<br />

ganz unabhängig davon, ob<br />

eine Innendämmung aufgebracht<br />

wird oder nicht. Unter<br />

Umständen kann auf diffusionsoffene,<br />

hydrophobe Imprägnierungen<br />

zur Verminderung<br />

des Schlagregeneintrags oder<br />

chemischen Holzschutz zurückgegriffen<br />

werden.<br />

Balkenköpfe beheizen?<br />

Die Hochschule Lausitz beschäftigt<br />

sich schon seit Längerem<br />

mit aktiven und pas<br />

siven Maßnahmen der Wärmezufuhr<br />

an Balkenköpfen<br />

(Abb. 8). Bisherige Messungen<br />

bestätigen, dass aktive Maß-<br />

Abb. 7:<br />

Verlauf des Wassergehalts an der<br />

Stirnfläche des <strong>Balkenkopf</strong>s mit unterschiedlichen<br />

Dämmvarianten. Innenklima<br />

20°C/50%, Außenklima: Passau<br />

mit kaltem Winter (keine Anisotropie,<br />

minimaler Luftwechsel n = 0,05 1/h<br />

am <strong>Balkenkopf</strong>)<br />

Abb. 8:<br />

Prinzipskizze: Innendämmung wird<br />

unterbrochen, das Heizrohr wärmt die<br />

unmittelbare Umgebung auf<br />

Lohnabbund und Massiv-Holz-Mauer<br />

aus Sachsen<br />

Abbundzentrum Dahlen GmbH & Co. KG<br />

Anzeige<br />

- Massiv<br />

Gewerbestrasse 3 - Ökologisch, ohne Leim<br />

04774 Dahlen - Gesund und behaglich<br />

Tel.: +49 (0) 34361 - 532 52 - Schnell<br />

Fax: +49 (0) 34361 - 532 53 - Direkt vom Hersteller<br />

- Freies Bauen<br />

Internet: www.abbund-dahlen.de; E-Mail: info@abbund-dahlen.de

Im Blickpunkt: Holzschutz/Sanierung im Bestand<br />

–22–<br />

1/2011<br />

Abb. 9:<br />

Testhaus Dresden: Straßenansicht im<br />

Winter [Ulrich Ruisinger, TU Dresden<br />

2010]<br />

Abb. 10:<br />

Testhaus Dresden: mit Messsensoren<br />

versehener Holzbalken [Frank Meissner,<br />

TU Dresden 2010]<br />

Abb. 11:<br />

Testhaus Dresden: Verlauf von Temperatur<br />

(rot) und relativer Luftfeuchte im<br />

Luftspalt vor dem <strong>Balkenkopf</strong>, Innendämmung<br />

50 mm organisch/mineralische<br />

Dämmung WLS 031 [Frank<br />

Meissner, TU DD 2011]<br />

nahmen wie ein Heizungs bypass<br />

oder eine elektrische Begleitheizung<br />

die Situation am<br />

<strong>Balkenkopf</strong> verbessern können<br />

[Stopp et al 2010].<br />

Zu bedenken ist allerdings,<br />

dass derlei Maßnahmen bezüglich<br />

Zeitaufwand und<br />

Sorgfalt hohe Anforderungen<br />

an die Handwerker stellen und<br />

mit zusätzlichen Wärmeenergieverlusten<br />

verbunden sind,<br />

die den Einspareffekt einer<br />

derartigen Innendämmung in<br />

Frage stellen.<br />

Messungen in Testhäusern<br />

Derzeit liegen nur wenige<br />

Messungen an Balkenköpfen<br />

vor. Im Herbst 2009 wurde in<br />

einem Testhaus der TU Dresden<br />

ein 50 mm dickes, kapillar<br />

leicht leitfähiges Dämmsys -<br />

tem (R ≈ 1,75 m 2 K/W, s d ≈ 1,6 m)<br />

auf einer verputzten, 560 mm<br />

dicken Außenwand angebracht<br />

(Abb. 9-11). Ein <strong>Balkenkopf</strong><br />

in einer nach Westen<br />

ausgerichteten Wand wurde<br />

mit mehreren Temperaturund<br />

Luftfeuchtesensoren ausgestattet.<br />

Die bisherigen Aufzeichnungen<br />

zeigen nach der<br />

Austrocknung der Baufeuchte<br />

bei niedrigen Außentemperaturen<br />

Luftfeuchten bis 95%<br />

bei Temperaturen unter ca.<br />

5°C im Luftspalt vor dem <strong>Balkenkopf</strong>.<br />

Eine Situation, die<br />

für die Aktivierung holzzerstörenden<br />

Pilze unkritisch ist<br />

(vgl. Artikel D. Kehl, S. 23 ff.).<br />

Zusammenfassung und<br />

Ausblick<br />

Der Einbau von Innendämm<br />

systemen ruft in der Regel<br />

negative Veränderungen<br />

der wärme- und feuchtetechnischen<br />

Verhältnisse am <strong>Balkenkopf</strong><br />

hervor. Den am Bau Tätigen<br />

stehen verschiedene Maßnahmen<br />

zur Verfügung, mit<br />

denen sie auf diese Veränderungen<br />

reagieren können. Ob<br />

diese, hier beschriebenen,<br />

Maßnahmen jedoch notwendig<br />

sind, oder ob althergebrach te<br />

Methoden der Trocken haltung<br />

ausreichen ist noch nicht geklärt.<br />

Zwei Forschungsvorhaben<br />

an der TU Graz und der<br />

Fachhochschule Bern, Standort<br />

Biel/Bienne, untersuchen derzeit<br />

u.a. das Zusammenspiel<br />

von Balkenköpfen und Innendämmsystemen.<br />

Ein Paketantrag<br />

deutscher Forschungseinrichtungen<br />

befindet sich gegenwärtig<br />

in der Bewilligungsphase.<br />

Demzufolge ist zukünftig<br />

mit neuen Erkenntnissen zu<br />

rechnen, welche etwas mehr<br />

Licht in das Dunkel um die Balkenköpfe<br />

bringen werden. <br />

Literaturverweise<br />

[AkkP 2005] Protokollband Nr. 32:<br />

Faktor 4 auch bei sensiblen Altbauten:<br />

Passivhauskomponenten + Innendämmung,<br />

Passivhaus-Institut 2005.<br />

[DIN 68800-3:1990-04] Holzschutz<br />

– Vorbeugender chemischer Holzschutz<br />

[Ensan 2008] Hamburg, Kleine Freiheit<br />

46-52, EnSan Abschlussbericht,<br />

PTJ-Projektträger Jülich, Förderkennzeichen<br />

0329750S, 2008.<br />

[Gnoth 2007] Steffen Gnoth: Zum<br />

thermischen und hygrischen Verhalten<br />

von Bauteilen mit offenen und geschlossenen<br />

Hohlräumen, Dissertation<br />

TU Dresden, 2007.<br />

[Loga 2005] Tobias Loga: Energetische<br />

Modernisierung eines Gründerzeithauses<br />

in Wiesbaden, Tagungsband<br />

zum 6. Leipziger Bauschadenstag,<br />

27. September 2005, S. 81-91.<br />

[Stopp et al 2010] Horst Stopp,<br />

Peter Strangfeld, Torsten Toepel, Eva<br />

Anlauft: Messergebnisse und bauphysikalische<br />

Lösungsansätze zur Problematik<br />

der Holzbalkenköpfe in Außenwänden<br />

mit Innendämmung, Bauphysik<br />

32 (2010), S.61-72.<br />

[WTA 2009] Wissenschaftlich-Technische<br />

Arbeitsgemeinschaft<br />

für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege<br />

e.V. - WTA - (Hrsg.): WTA-<br />

Merkblatt 6-4-09. Innendämmung im<br />

Bestand – Planungsleitfaden -.<br />

München 2009.