Lösung Fall 8 - Zivilrecht VI

Lösung Fall 8 - Zivilrecht VI

Lösung Fall 8 - Zivilrecht VI

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1<br />

Prof. Dr. Diethelm Klippel Sommersemester 2008<br />

Tutorium zum Schuldrecht<br />

I. Literaturhinweise<br />

8. Arbeitspapier für die Tutoren:<br />

Die Gesamtschuld<br />

Brauchbare Literatur zum Thema Gesamtschuld ist leider Mangelware. Die Kommentare sind<br />

insoweit unpraktisch, als sie an die Paragraphenabfolge gebunden sind und sich daher beim<br />

Darstellen größerer Zusammenhänge schwer tun, die großen Lehrbücher verlieren sich mit<br />

Vorliebe in dogmatischen Erörterungen, und die kleinen sind in aller Regel zu knapp. Die<br />

Zeitschriftenliteratur hat sich bei der Vorbereitung als ergiebigste Quelle erwiesen und ist<br />

daher in den Lesehinweisen angeführt. Der Aufsatz von Schreiber eignet sich dabei eher zum<br />

Einstieg, während die lesenswerten „Grundfälle“ (Understatement!) von Preißner das Gebiet<br />

„Gesamtschuld“ aus studentischer Sicht fast vollständig abdecken dürften.<br />

II. Fälle und Fragen<br />

Vorbemerkung<br />

Die Gesamtschuld gehört wohl zur dogmatisch schwierigsten Materie des allgemeinen<br />

Schuldrechts, so daß jeder Versuch, sie in einem Tutorium in allen Aspekten anzusprechen,<br />

von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, zumal etliche relevante Gebiete<br />

(Gesellschaftsrecht, Erbrecht, Familienrecht, ZPO) erst Stoff kommender Semester sind. Die<br />

diesem Arbeitspapier zugrundegelegten Fälle dienen vor allem der Darstellung von<br />

Grundproblemen, die sich aus dieser Rechtsfigur ergeben können und die in Vorlesungen<br />

meist sehr stiefmütterlich behandelt werden. Dieses Ziel sollte Vorrang vor einer<br />

vollständigen Abarbeitung der Fälle und Fragen haben, insbesondere sollte der letzte<br />

(fakultative) <strong>Fall</strong> - wenn überhaupt - eher als weiterführender Problemaufriß denn als<br />

Übungsfall behandelt werden, da die dogmatische Lösung für ein Tutorium zu kompliziert<br />

sein dürfte.<br />

<strong>Fall</strong> 1:<br />

a) Anspruch des V gegen B auf Zahlung des Mietzinses in voller Höhe gem. § 535 Abs. 2<br />

I. V hat mit A und B einen Mietvertrag geschlossen, der Anspruch auf den Mietzins ist<br />

entstanden.

2<br />

II. Fraglich ist jedoch, in welcher Höhe B diesen Anspruch zu erfüllen hat. Die unbefangene<br />

Lektüre von § 420 würde in der Tat eine Aufteilung nach Nutzenanteilen bzw. („im Zweifel“)<br />

nach Köpfen nahelegen. Allerdings ist für vertraglich begründete Schulden § 427 spezieller,<br />

der im Zweifel Gesamtschuldnerschaft anordnet.<br />

Allerdings stellt § 427 BGB keine zwingende Norm, sondern nur eine Auslegungsregel dar.<br />

Im Einzelfall kann sich daher durch ausdrückliche Vereinbarung oder auch aus den<br />

Umständen etwas anderes ergeben. Bsp.: Zwei Familien kaufen bei einem Heizölhändler<br />

gemeinsam Öl ein, um Mengenrabatt zu erhalten; mit dem Händler wird entsprechend<br />

getrennte Lieferung und Rechung unter anteiliger Anrechnung des Mengenrabatts vereinbart:<br />

Keine Gesamtschuld. Oder: Mehrere private Bauherren haben sich aus Kostengründen zur<br />

Errichtung einer Wohneigentumsanlage zusammengefunden und schließen mit dem<br />

Unternehmer einen entsprechenden Bauvertrag - keine Gesamtschuld, da die Interessenlage<br />

stark für eine Teilschuld iSd § 420 BGB spricht (kaum einer kann für alle zahlen).<br />

Im konkreten <strong>Fall</strong> fehlt es jedoch an dererlei konkreten Hinweisen, so daß eine<br />

gesamtschuldnerische Haftung von A und B zu bejahen ist. Jedenfalls deswegen ist § 421<br />

anwendbar, der dem Gläubiger den Zugriff auf jeden Schuldner in voller Höhe eröffnet. V<br />

kann daher von A oder von B den gesamten Betrag fordern. Da er B ausgewählt hat, muß<br />

dieser für sämtliche Schulden aufkommen (zum Regreß später).<br />

b) Philipp von Heck (1858-1943, führender Vertreter der Interessenjurisprudenz) spielt auf<br />

eben diese Möglichkeit des Gläubigers an, sich sein „Opfer“ mehr oder weniger willkürlich<br />

aus dem Kreis der Gesamtschuldner aussuchen zu können, ohne Rücksicht darauf, welche<br />

Stellung dem Betroffenen im Verhältnis der Gesamtschuldner zueinander zukommt.<br />

c) Anspruch des V gegen Tick, Trick oder Track auf Zahlung des Mietzinses in voller Höhe<br />

gem. §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1<br />

I. Sämtliche Mieter haben gemeinsam mit V einen Mietvertrag geschlossen, der Anspruch auf<br />

den Mietzins ist entstanden, §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1. Da sie als Gesamtschuldner haften,<br />

kann V grundsätzlich jeden in voller Höhe in Anspruch nehmen.<br />

II. Der Anspruch könnte indes durch die Aufrechnung des D erloschen sein. D und V hatten<br />

gegeneinander fällige und einredefreie Geldforderungen in gleicher Höhe (§ 387), und D hat<br />

die Aufrechnung erklärt (§ 389). Einer Aufrechnung steht insbesondere § 393 nicht entgegen,<br />

da D nicht gegen eine Forderung aus unerlaubter Handlung aufrechnet, sondern mit einer. Die<br />

Forderung des V gegen D aus §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1 ist damit erloschen (§ 389). Diese

3<br />

Wirkung tritt auch im Verhältnis von V zu den übrigen Mietern ein, § 422 I 1, 2; daß V von D<br />

ablassen wollte, spielt keine Rolle. V hat keine Ansprüche gegen Tick, Trick oder Track.<br />

<strong>Fall</strong> 2:<br />

Dieser <strong>Fall</strong> soll - neben einem Beispiel für eine gesetzlich angeordnete Gesamtschuld - vor<br />

allem die ökonomische Bedeutung dieses Rechtsinstituts verdeutlichen.<br />

I. Ansprüche des U gegen K bestehen aus §§ 823 I (Gesundheit, Eigentum); 823 II i.V.m. 229<br />

StGB sowie straßenverkehrsrechtlichen Normen. Sie sind jedoch wegen der Situation des K<br />

wirtschaftlich wertlos: Die Durchsetzung eines Anspruchs gegen den niederländischen<br />

Pflichtversicherer wird schwierig sein und erfordert im Streitfall eine Prozeßführung im<br />

Ausland.<br />

II. Ansprüche des U gegen H bestehen jedenfalls aus § 823 I (Gesundheit, Eigentum), da<br />

insbesondere das Fehlverhalten des K die Haftung des H nicht ausschließt.<br />

III. H und K haften gem. §§ 840 I, 421 S. 1 als Gesamtschuldner; der Ausgleich im<br />

Innenverhältnis erfolgt entsprechend § 254 I nach der jeweiligen Verantwortung (die<br />

Verteilung nach Köpfen gem. § 426 gilt nur, „soweit nicht ein anderes bestimmt ist“). U kann<br />

daher den wirtschaftlich wertvolleren Anspruch gegen H geltend machen, ohne auf die Höhe<br />

von dessen Verschulden Rücksicht nehmen zu müssen. Ökonomisch gesehen wird damit<br />

durch die Gesamtschuld das Risiko einer Insolvenz des K auf H abgewälzt.<br />

<strong>Fall</strong> 3:<br />

Es kommt eine gesamtschuldnerische Haftung von F, M, und V gem. §§ 840 I, 421 S.1 in<br />

Betracht.<br />

• Gegen F als Fahrerin hat S Ansprüche aus §§ 823 I, 823 II i.V.m. 229 StGB und 823 II<br />

i.V.m. 18 I StVG.<br />

• Gegen V als Halter hat S Ansprüche aus §§ 823 I, 823 II i.V.m. 229 StGB und 823 II<br />

i.V.m. 7 I StVG.<br />

• Gegen M als Halterin hat S einen Anspruch aus §§ 823 II i.V.m. 7 I StVG.<br />

Gem. §§ 840 I, 421 S. 1 haften F, M und V somit gesamtschuldnerisch.<br />

F könnte gegen V einen Anspruch auf hälftige Beteiligung an den ihr entstandenen Kosten<br />

aus § 426 I haben. Demnach sind Gesamtschuldner grundsätzlich zu gleichen Anteilen<br />

verpflichtet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. Es stellt sich die Frage, nach welchen<br />

Regeln der Innenausgleich zwischen F, M und V stattfindet. Wie in <strong>Fall</strong> 2) gezeigt, ist bei

4<br />

Schadensersatzansprüchen in entsprechender Anwendung des § 254 grundsätzlich der<br />

jeweilige Verschuldensanteil entscheidend. Im Gegensatz zu <strong>Fall</strong> 2) kommt es hier jedoch auf<br />

ein Mitverschulden zunächst nicht an, da § 254 BGB von § 17 I S. 1 StVG als Sonderregel<br />

ausgeschlossen wird (Palandt-Heinrichs, § 426 Rn. 10). Ansatzpunkt für die<br />

Haftungsaufteilung ist hier vielmehr die vom Fahrzeug ausgehende Betriebsgefahr. Dabei<br />

handelt es sich um die Summe der Gefahren, die das Kfz durch seine Eigenart in den Verkehr<br />

trägt. Erhöht wird die Betriebsgefahr durch die besondere Bauart des Fahrzeugs, etwaige<br />

Mängel oder - nach allgemeiner Auffassung - ein Verschulden des Fahrers. Ist neben den<br />

Haltern, deren Haftung sich aus § 17 I S. 1 StVG ergibt, auch ein Fahrer gem. § 18 I StVG für<br />

einen Schaden durch mehrere Kfz verantwortlich, ist er gem. § 18 III StVG an der<br />

Haftungsaufteilung des § 17 StVG zu beteiligen. Dies gilt allerdings nur gegenüber den<br />

"Haltern und Führern der anderen beteiligten Fahrzeuge", nicht gegenüber dem Halter des<br />

von ihm selbst gelenkten Fahrzeugs. Mit diesem bildet er eine Haftungseinheit (Palandt-<br />

Heinrichs, § 426 Rn. 11). Bei der Quotenbildung werden sie also wie eine Person behandelt.<br />

Das Verschulden der F hat die Betriebsgefahr des Fahrzeugs erhöht, so dass sich M dieses<br />

zurechnen lassen muss. Gewichtet man das Verschulden des V und der F gleich hoch, gelangt<br />

man aber nicht zu einer Dreiteilung der Quoten. Das würde nämlich bedeuten, dass das<br />

Verschulden der F doppelt berücksichtigt würde. Dem V darf aber nicht zugute kommen, dass<br />

zufällig nicht die Halterin M selbst gefahren ist.<br />

V ist also im Unrecht. Er muß gem. § 426 I für die Hälfte der Kosten aufkommen.<br />

(Anm.: Nimmt S nicht F, sondern V in Anspruch, kann dieser M und F gesamtschuldnerisch<br />

auf deren gemeinsame Quote in Rückgriff nehmen. Dabei bilden M und F ein "gestuftes"<br />

Gesamtschuldverhältnis. Sie gleichen sich im Innenverhältnis nicht nach §§ 17, 18 StVG,<br />

sondern nach §§ 426 I, 254 BGB analog aus.)<br />

Ein Anspruch der F gegen den V auf Kostenbeteiligung ergibt sich auch aus § 426 II.<br />

(Anm.: An dieser Stelle sollte kurz auf die cessio legis hingewiesen werden, ohne die<br />

Darstellung jedoch zu vertiefen.)<br />

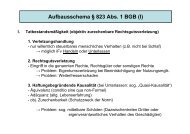

<strong>Fall</strong> 4:<br />

Hier scheidet eine Gesamtschuld der Sänger jedenfalls hinsichtlich des Primäranspruchs<br />

schon deswegen aus, weil keiner von ihnen alleine die gesamte Leistung erbringen kann (vgl.<br />

die Definition in § 421); es wäre unsinnig, eine Einzelperson zum Vortrag eines<br />

vierstimmigen Liedes zu verurteilen. Wenn aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die

5<br />

geschuldete Leistung nur gemeinsam von allen Schuldnern erbracht werden kann, liegt eine<br />

sog. gemeinschaftliche Schuld vor. Jeder schuldet dann seine Mitwirkung an der<br />

Leistungserbringung, eine Gesamtschuld kommt jedoch nicht in Frage. Bei<br />

Sekundäransprüchen kann es allerdings zu einer gesamtschuldnerischen Haftung kommen.<br />

Abzugrenzen ist die Gesamtschuld daher von<br />

- der gemeinschaftlichen Schuld: Der Unterschied liegt darin, daß hier aus rechtlichen oder<br />

tatsächlichen Gründen von den Schuldnern nur gemeinsam geleistet werden kann.<br />

- der Teilschuld gem. § 420: Es besteht ein einheitliches Schuldverhältnis, das aber auf eine<br />

teilbare Leistung gerichtet ist.<br />

- der sog. Leistungskumulation (unproblematisch): Es bestehen zwischen Gläubiger und den<br />

Schuldnern mehrere unabhängige, nicht verbundene Schuldverhältnisse, die u.U. gemeinsam<br />

einem übergeordneten Zweck des Gläubigers dienen. (Bsp.: Der lokale Gemüsehändler<br />

bestellt von zwei Großhändlern je 10 Zentner Spinat, um am Gründonnerstag den Ort mit<br />

mindestens 10 Zentnern versorgen zu können).<br />

Entstehen kann eine Gesamtschuld:<br />

- aus Vertrag bzw. aus „Vertrag und Gesetz“ (§ 427).<br />

- aus Gesetz, z.B. § 769 bei Mitbürgen, § 840 I bei unerlaubten Handlungen mehrerer. Die<br />

weiteren gesetzlich geregelten Fälle knüpfen häufig an delikate Tatbestände an (§§ 2058,<br />

1357 I, 431, ...), die Zweitsemestern im Zweifel nicht bekannt sind, so daß das Tutorium<br />

damit nicht belastet werden sollte.<br />

<strong>Fall</strong> 5:<br />

Hinsichtlich der Frage der Entstehung einer Gesamtschuld ist <strong>Fall</strong> 4 weniger im Ergebnis als<br />

vielmehr in der Begründung ein Problemfall. Letztlich ausschlaggebend ist dafür, wie man §<br />

421 liest: Als konstitutiven Tatbestand für eine Gesamtschuld, oder als Tatbestand, der die<br />

Folgen einer Gesamtschuld regelt („freier Zugriff“), sie aber selbst schon voraussetzt.<br />

Fraglich ist, ob M, G und die P-AG gegenüber V als Gesamtschuldner haften. Dies hängt im<br />

konkreten <strong>Fall</strong> letztlich davon ab, wie man § 421 versteht. Die beiden Meinungen, die im<br />

folgenden dargestellt werden, kommen mit unterschiedlicher Begründung im vorliegenden<br />

<strong>Fall</strong> zum gleichen Ergebnis. Die Studenten sollten also darauf aufmerksam gemacht werden,<br />

daß die ausführliche Darstellung, die die Tutoren nun geben, in einer Klausur oder Hausarbeit<br />

nicht in voller Länge darzustellen wäre.

6<br />

I. Wenn man mit einer Literaturansicht davon ausgeht, daß § 421 selbst einen<br />

Begründungstatbestand enthält, d.h. eine Gesamtschuld vorliegt, wenn mehrere Schuldner in<br />

der in § 421 beschriebenen Weise eine Leistung schulden, dann könnte man im <strong>Fall</strong> 4<br />

durchaus auf eine Gesamtschuld von M, G, und P-AG kommen:<br />

1. V hat Ansprüche auf Ersatz des Brandschadens gegen M aus § 823 I und §§ 823 II i.V.m.<br />

306d StGB.<br />

2. V hat Ansprüche auf Ersatz des Brandschadens gegen G aus § 823 I und §§ 823 II i.V.m.<br />

306d StGB. M und G haften als Gesamtschuldner, §§ 840 I, 421 S. 1.<br />

3. V hat gegen die P-AG Ansprüche auf Ersatz des Brandschadens aus dem<br />

Versicherungsvertrag.<br />

4. V kann ersichtlich nur einmal Erfüllung verlangen, da im <strong>Fall</strong>e einer Zahlung der P-AG<br />

seine Ansprüche gegen M und G auf diese übergehen, § 67 VVG. Zahlen dagegen M<br />

und/oder G, braucht die P-AG nicht einzuspringen.<br />

Damit wären, legt man § 421 als konstitutiven Tatbestand zugrunde, die Voraussetzungen für<br />

das Zustandekommen einer Gesamtschuld erfüllt. Interessengerecht ist dieses Ergebnis jedoch<br />

nicht: Der Regreß wird nämlich dann kompliziert, wenn sich V - wie zu erwarten - an die<br />

zahlungskräftige Versicherung hält. Deren Ausgleichsanspruch hängt dann davon ab,<br />

„wieweit“ sie im Innenverhältnis Ausgleich verlangen kann, vgl. § 426 I, II; umgekehrt<br />

könnten M und/oder G, sofern sie die Schuld tilgen, zumindest grundsätzlich einen Regreß<br />

gegen die Versicherung in Betracht ziehen. Man könnte zwar wohl dadurch zu einem billigen<br />

Ergebnis kommen, daß man die Innenverpflichtung der Versicherung pauschal mit „Null“<br />

ansetzt, aber dogmatisch ist das nicht gerade befriedigend: Die Versicherung, deren Leistung<br />

typischerweise darin liegt, Insolvenzgefahren sowie die Nichtentdeckung von<br />

Verantwortlichen abzusichern, paßt nicht in einen „Haftungsverband“ mit den deliktischen<br />

Schädigern. Daher nehmen auch diejenigen Literaturvertreter, die § 421 als konstitutiven<br />

Tatbestand betrachten, die Fälle aus, in denen ein Schuldner als Alleinverursacher, der andere<br />

als Fürsorgepflichtiger haftet. Somit liegt nach dieser Ansicht keine Gesamtschuld von M, G<br />

und der P-AG vor (wohl aber von M und G).<br />

II. Die mittlerweile wohl dominierende Gegenmeinung setzt direkt bei der Auslegung des §<br />

421 an und betrachten ihn als bloßes Regelungsinstrument für die Rechtsfolge einer bereits<br />

entstandenen Gesamtschuld.

7<br />

1. Nach der inzwischen wohl aufgegebenen älteren Rechtsprechung sollte ein solches<br />

Vorliegen, wenn mehrere Schuldner dasselbe Leistungsinteresse zu befriedigen haben und<br />

zwischen den Gläubigern eine rechtliche Zweckgemeinschaft besteht, d.h. die Ansprüche also<br />

nicht nur zufällig und absichtslos nebeneinanderstehen. Wenn dies doch der <strong>Fall</strong> ist, sollte<br />

eine sog. „unechte Gesamtschuld“ vorliegen, die nicht nach Gesamtschuldregeln zu<br />

behandeln ist.<br />

2. Die nun wohl herrschende Rechtsprechungs- und Literaturmeinung lehnt den Begriff der<br />

„Zweckgemeinschaft“ (zu Recht) als „zu unscharf“ ab und verlangt für die Entstehung der<br />

Gesamtschuld neben der Identität des Leistungsinteresses auch eine Gleichstufigkeit der<br />

konkurrierenden Ansprüche, was davon abhängen soll, ob einer der Verpflichteten letztlich<br />

prinzipiell allein für die Leistung aufkommen muß oder nicht: Stellt die Erfüllung durch einen<br />

anderen nur eine Art „Vorschuß“ dar, der lediglich das Liquiditätsrisiko mindern soll, so liegt<br />

keine Gesamtschuld vor. Daher haftet auch nach dieser Ansicht die P-AG nicht als<br />

Gesamtschuldner mit M und G.<br />

Die Folgen dieser Ausklammerung der P-AG sind im wesentlichen:<br />

- Eine Zahlung der P-AG hat keine wechselseitige Tilgungswirkung (§ 422 I scheidet aus!),<br />

d.h. die Ansprüche des V gegen M und G bleiben bestehen und gehen im Wege der<br />

Legalzession (§ 67 I VVG) auf die P-AG über, die daraus nun gegen M und G vorgehen kann,<br />

ohne sich um Fragen des Schuldausgleichs kümmern zu müssen.<br />

- Sofern V zuerst M oder G in Anspruch nimmt, braucht keiner der beiden einen Gedanken<br />

darauf zu verschwenden, ob nicht bei der P-AG noch etwas im Regreßwege zu holen wäre<br />

(weil § 426 nicht in Betracht kommt).<br />

<strong>Fall</strong> 6:<br />

Das Problem dieses <strong>Fall</strong>es wird am besten sichtbar, wenn man mit Ansprüchen des V beginnt.<br />

A) Anspruch des V gegen H aus §§ 535 Abs. 2, 427, 421<br />

I. Der Anspruch ist aus dem Mietvertrag gegen H als Gesamtschuldner entstanden, §§ 535<br />

Abs. 2, 427, 421.<br />

II. Eine Geltendmachung des Anspruchs gegenüber H ist aber durch den „Erlaß“ -<br />

unbeschadet seiner rechtlichen Qualifizierung - ausgeschlossen.<br />

B) Anspruch des V gegen N und K als Gesamtschuldner, §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S.1.<br />

I. Die Ansprüche sind aus dem Mietvertrag gem. §§ 535 Abs. 2, 427, 421 S. 1 entstanden.

8<br />

II. Fraglich ist indes ihre Höhe. Sie hängt davon ab, welche Qualität der „Erlaß“ gegenüber H<br />

hat. Dies ist durch Auslegung des „Erlaßvertrages“ zu ermitteln.<br />

1. Man könnte den „Erlaß“ dahingehend deuten, daß V den H völlig freigestellt haben möchte<br />

und gegen N und K in voller Höhe vorgehen kann; es kommt zu keinem Regreß im<br />

Innenverhältnis gem. § 426.<br />

2. Der Erlaß könnte bedeuten, daß V von H nichts fordern will, von K und N jedoch den Preis<br />

in voller Höhe verlangt, wobei der Ausgleich im Innenverhältnis davon nicht berührt wird.<br />

3. V verzichtet im Ergebnis auf denjenigen Teil der Mieteinnahmen, der dem Anteil des H im<br />

Innenverhältnis entspricht und geht in Höhe des Restes gegen K und N vor und geht davon<br />

aus, daß H im Innenverhältnis nicht ausgleichspflichtig ist (sonst beträgt der „Erlaß“<br />

gegenüber H nur 1/6, und K kommt in den Genuß des gleichen Erlaßbetrages).<br />

4. Bewertung:<br />

Es ist allgemein anerkannt, daß der Gläubiger nicht einseitig in das Innenverhältnis der<br />

Gesamtschuldner eingreifen kann: Damit entfällt Variante 1, die im Ergebnis zu einem mit<br />

der Privatautonomie nicht zu vereinbarenden Vertrag zu Lasten Dritter führt (interne<br />

„Mieterhöhung“ für K und N um jeweils 150,- DM). Variante 2 ist völlig unproblematisch, V<br />

könnte das gleiche Ergebnis auch einfach dadurch erreichen, daß er H - ohne „Erlaß“ - nicht<br />

in Anspruch nimmt. Der einzige Vorteil für H besteht dann allerdings darin, nicht den<br />

gesamten Betrag an V zahlen zu müssen (evtl. Liquiditätsaspekt), da ihn im Innenverhältnis<br />

der Regreß aus §§ 426 I, II ereilt. Das dürfte aber kaum dem Parteiwillen bei Abschluß des<br />

Vertrages entsprochen haben; Absicht war hier vielmehr, dem H einen „echten“<br />

Vermögenswert in Gestalt kostenfreien Wohnens zukommen zu lassen, und den anderen<br />

Parteien, insbesondere K, nicht.<br />

Interessengerecht und in der Zulässigkeit unstreitig ist daher Variante 3, die sich im Ergebnis<br />

als (echter) Erlaß mit beschränkter Gesamtwirkung darstellt. Problematisch ist nur ihre<br />

Begründung, da man ohne einen „Eingriff“ in das Gesamtschuldverhältnis nicht auskommt,<br />

weil ansonsten § 426 I, II sämtliche gewollten Ungleichheiten einebnet. Vertreten werden<br />

folgende Ansätze (Vgl. Preißner, JuS 1987, S. 294 m.w.N.):<br />

a) Erlaß gegenüber dem Erlaßpartner mit Wirkungen eines Vertrages zugunsten Dritter für die<br />

übrigen Schuldner in Höhe ihrer Ausgleichsberechtigung,<br />

b) Teilgesamterlaß für alle Gesamtschuldner, verbunden mit einem Teileinzelerlaß zugunsten<br />

des Erlaßpartners,

9<br />

c) ein Regreßhinderungsverbot analog §§ 776, 1165.<br />

Der Streit kann offenbleiben, da die Ergebnisse übereinstimmen; im Tutorium wird es kaum<br />

ratsam sein, auf die verschiedenen dogmatischen Ansätze (insbesondere c)) einzugehen.<br />

Wenn klar wird, daß die Zulässigkeit eines Eingriffs in das Innenverhältnis einer<br />

Gesamtschuld im Ergebnis zu einem Vertrag zu Lasten Dritter führen kann, ist schon einiges<br />

erreicht.<br />

Extrem problematisch würde dies nämlich in <strong>Fall</strong> 7. Es handelt sich hier um den Standardfall<br />

der „gestörten Gesamtschuld“, der ausführlich bei Medicus, Bürgerliches Recht, 19. Aufl.<br />

2002, Rn. 928-938 erörtert wird; eine kurze Darstellung findet sich bei Köhler, PdW/<br />

Schuldrecht I, 18. Aufl. 2000, <strong>Fall</strong> 136.<br />

Das Kernproblem liegt hier darin, daß der Haftungsausschluß das Entstehen einer<br />

Gesamtschuld hindert (da B nichts schuldet), so daß W an sich - unabhängig von seinem<br />

Verschulden - für den gesamten Schaden aufkommen müßte, während er ohne einen<br />

Haftungsausschluß Gesamtschuldner würde und gem. §§ 426, 254 Regreß in Höhe von 75%<br />

nehmen könnte. Im Ergebnis wird W also durch den Vertrag zwischen B und D benachteiligt;<br />

das ist kaum hinnehmbar. Die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten - fingierte Gesamtschuld<br />

bzw. a priori Anspruchskürzung um den von der Haftung freigestellten Teil über die<br />

Konstruktion des Haftungsausschlußvertrages als „Vertrag zugunsten (zukünftiger)<br />

Zweitschädiger“ (interessengerechter) - sind bei Medicus a.a.O. ausführlich erörtert, so daß<br />

von einer Darstellung an dieser Stelle - zumal die Zeit ohnehin für diesen <strong>Fall</strong> kaum reichen<br />

dürfte - abgesehen wird. Es genügt wohl, das Problem zu zeigen (deswegen auch „zum<br />

Weiterdenken“).