Lösung Fall 10 - Die verkauften Tourbusse - Zivilrecht VI

Lösung Fall 10 - Die verkauften Tourbusse - Zivilrecht VI

Lösung Fall 10 - Die verkauften Tourbusse - Zivilrecht VI

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong> – <strong>Die</strong> <strong>verkauften</strong> <strong>Tourbusse</strong><br />

Teil a)<br />

A. Anspruch des E gegen X auf Herausgabe des Busses gem. § 985 BGB<br />

E könnte gegen X einen Anspruch auf Herausgabe des Busses gem. § 985 BGB haben.<br />

Dazu müsste E (noch) Eigentümer des Busses sein. Daneben müsste X Besitzer des<br />

Busses sein und dürfte ggü. E kein Recht zum Besitz haben.<br />

I. X ist (unmittelbarer) Besitzer, § 854 I BGB.<br />

II. E müsste Eigentümer des Busses sein. Ursprünglich war E Eigentümer. Er könnte sein<br />

Eigentum jedoch durch Veräußerung durch die A-GmbH – vertreten durch P – an X<br />

verloren haben.<br />

1. <strong>Die</strong> Einigung gem. § 929 S. 1 BGB (dinglicher Vertrag) wurde zwischen der A-GmbH –<br />

vertreten durch P, §§ 164 I, 167 I BGB und §§ 48, 49 I HGB – und X geschlossen.<br />

2. <strong>Die</strong> Übergabe iSv § 929 S. 1 BGB ist erfolgt.<br />

3. Einigsein bei Übergabe lag vor.<br />

4. Problematisch ist die Berechtigung der A-GmbH.<br />

a. Da nicht die A-GmbH sondern E Eigentümer des Busses war, war die A-GmbH nicht<br />

berechtigt, über den Bus zu verfügen.<br />

b. Denkbar wäre eine Ermächtigung nach § 185 I BGB im Rahmen eines<br />

Kommissionsgeschäfts (§§ 383 ff HGB). E wollte den Bus aber lediglich neu lackieren<br />

und beschriften, nicht aber verkaufen lassen. Ein solches Kommissionsgeschäft lag daher<br />

nicht vor, folglich gab es auch keine Ermächtigung nach § 185 I BGB.<br />

c. X könnte den Bus jedoch gutgläubig von der A-GmbH erworben haben, §§ 929 S. 1,<br />

932 I 1 BGB. § 932 BGB schützt allerdings nur den guten Glauben an das Eigentum, nicht<br />

jedoch an die Verfügungsbefugnis des Veräußerers. Hier war sich X aber durch die<br />

Eintragung des E im Kfz-Brief (neu: Zulassungsbescheinigung Teil II) sowie den Hinweis<br />

des P auf das Kommissionsgeschäft bewusst, dass die A-GmbH nicht Eigentümerin des<br />

Busses war. Ein gutgläubiger Erwerb nach § 932 BGB scheidet somit aus.<br />

PÜ Sachenrecht – WS 08/09 – Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong><br />

1

Merke: Im Kfz-Brief bzw. Zulassungsbescheinigung Teil II eingetragen ist der „Halter“ des<br />

Fahrzeugs – nicht der Eigentümer! Der Erwerb eines Kfz ist vom Berechtigten auch<br />

ohne Brief möglich. Nach st. Rspr. besitzt der Kfz-Brief aber eine Indizfunktion<br />

hinsichtlich des Eigentums, so dass ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten<br />

ohne Übergabe des Briefes nicht möglich ist. (Grobe Fahrlässigkeit iSv § 932 II<br />

BGB.)<br />

d. Möglich wäre jedoch ein gutgläubiger Erwerb nach § 366 I HGB iVm § 932 BGB.<br />

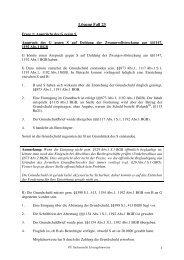

Prüfungsschema § 366 I HGB iVm § 932 BGB<br />

1. Veräußerung / Verpfändung durch einen Kaufmann<br />

2. Bewegliche Sache<br />

3. Im Betrieb seines Handelsgewerbes<br />

4. Guter Glaube bzgl. der Verfügungsbefugnis des Kaufmanns<br />

5. Kein Abhandenkommen der Sache, § 935 BGB<br />

aa. Der Bus müsste von einem Kaufmann im Betrieb seines Handelsgewerbes veräußert<br />

worden sein, § 366 I HGB.<br />

(1) <strong>Die</strong> A-GmbH ist Formkaufmann, §§ 6 I HGB, 13 III GmbHG.<br />

(2) Bei dem Bus handelt es sich um eine bewegliche Sache.<br />

(3) <strong>Die</strong> Veräußerung erfolgte im Betrieb des Handelsgewerbes der A-GmbH, § 343 I HGB.<br />

(4) <strong>Die</strong> Voraussetzungen des § 366 I HGB liegen somit vor.<br />

bb. Aufgrund der Aussage des P, es handele sich um ein Kommissionsgeschäft, war X<br />

gutgläubig bzgl. der Verfügungsbefugnis der A-GmbH, §§ 366 I HGB, 932 I 1, II BGB. X<br />

durfte auf die Worte des P vertrauen, grobe Fahrlässigkeit ist abzulehnen.<br />

cc. Der gutgläubige Erwerb könnte jedoch nach § 935 I 2 BGB ausgeschlossen sein. <strong>Die</strong><br />

Veruntreuung einer Sache durch den Besitzdiener (P) stellt idR einen unfreiwilligen<br />

Verlust des unmittelbaren Besitzes des Besitzherrn (A-GmbH) und damit ein<br />

Abhandenkommen dar. Eine Einschränkung erfolgt allerdings bei einem Besitzdiener mit<br />

Vertretungsmacht, jedenfalls im Rahmen der §§ 49 f., 54 f., 56 HGB. Soweit der<br />

Besitzdiener im Rahmen seiner Vertretungsmacht handelt, liegt kein Abhandenkommen<br />

iSv § 935 BGB vor.<br />

Merke: Entscheidend ist das rechtliche „Können“ – nicht das rechtliche „Dürfen“!<br />

dd. Somit ist X gem. §§ 929 S. 1, 932 I 1 BGB iVm § 366 I HGB Eigentümer des Busses<br />

geworden.<br />

PÜ Sachenrecht – WS 08/09 – Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong><br />

2

Ergebnis: E hat gegen X keinen Anspruch auf Herausgabe des Busses gem. § 985 BGB.<br />

B. Anspruch des E gegen X auf Herausgabe des Busses gem. § 812 I 1 Alt. 2 BGB<br />

E könnte gegen X einen Anspruch auf Herausgabe des Busses gem. § 812 I 1 Alt. 2 BGB<br />

(Eingriffskondiktion) haben. Dazu müsste X etwas etwas auf sonstige Weise – also nicht<br />

durch Leistung – auf Kosten des E ohne Rechtsgrund erlangt haben.<br />

I. X hat Eigentum und Besitz an dem Tourbus erlangt.<br />

II. E hat gleichzeitig das Eigentum an dem Bus und seinen (mittelbaren) Besitz verloren.<br />

Somit hat X Eigentum und Besitz auf Kosten des E erlangt.<br />

III. X müsste Eigentum und Besitz auf sonstige Weise – also gerade nicht durch Leistung –<br />

erlangt haben.<br />

1. Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Eine<br />

solche lag im Verhältnis zwischen E und X eindeutig nicht vor.<br />

2. Zu prüfen ist allerdings, ob X Eigentum und Besitz nicht durch Leistung eines anderen als<br />

E erlangt hat. P hat dem X den Bus als Prokurist der A-GmbH in deren Namen übereignet.<br />

Somit liegt eine Leistung der A-GmbH an X vor.<br />

3. Im Ergebnis hat X Eigentum und Besitz also durch Leistung und nicht auf andere Weise<br />

erlangt. Eine Eingriffskondiktion des E scheidet daher aufgrund des Vorrangs der<br />

Leistungsbeziehungen aus.<br />

Ergebnis: E hat gegen X keinen Anspruch auf Herausgabe des Busses gem. § 812 I 1 Alt. 2<br />

BGB.<br />

Merke:<br />

Der gutgläubige Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten darf durch das<br />

Kondiktionsrecht nicht aus den Angeln gehoben werden. Der gutgläubige<br />

Erwerber erlangt Volleigentum. Der Erwerb ist kondiktionsfest. (Ausnahme:<br />

§ 816 I 2 BGB)<br />

Weitere Gründe für den Vorrang der Leistungsbeziehung:<br />

Erhalt der Einwendungen aus dem Leistungsverhältnis<br />

Rückabwicklung nur mit demjenigen, den man sich als Vertragspartner ausgesucht<br />

hat (Risikoverteilung)<br />

PÜ Sachenrecht – WS 08/09 – Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong><br />

3

Teil b)<br />

A. Anspruch des E gegen Y auf Herausgabe des zweiten Busses gem. § 985 BGB<br />

E könnte gegen Y einen Anspruch auf Herausgabe des zweiten Busses gem. § 985 BGB<br />

haben. Dazu müsste E (noch) Eigentümer des Busses sein. Daneben müsste Y Besitzer des<br />

Busses sein und dürfte ggü. E kein Recht zum Besitz haben.<br />

I. Y ist (unmittelbarer) Besitzer des Busses.<br />

II. Fraglich ist, ob E noch Eigentümer des zweiten Busses ist. Er könnte das Eigentum durch<br />

Veräußerung – vertreten durch P – an Y verloren haben.<br />

1. Dazu müsste zunächst eine Einigung vorliegen, § 929 S. 1 BGB.<br />

a. Eine Einigung zwischen Y und der A-GmbH – vertreten durch P – scheidet offensichtlich<br />

aus. P handelte im Namen des E.<br />

b. Möglich wäre jedoch eine Einigung zwischen Y und E.<br />

aa. E hat nicht selbst gehandelt. Er könnte jedoch durch die A-GmbH (und diese wiederum<br />

durch P) vertreten worden sein, §§ 164 I, 167 I BGB. Eine Bevollmächtigung der A-<br />

GmbH durch E lag jedoch nicht vor.<br />

bb. Auch die Grundsätze zur Anscheins- oder Duldungsvollmacht helfen hier über die<br />

fehlende Vertretungsmacht nicht hinweg. E hat weder zurechenbar einen Rechtsschein<br />

gesetzt – P hat den Verkaufsauftrag gefälscht – noch hätte er von den Handlungen des P<br />

wissen und diese unterbinden können.<br />

Merke: Im Übrigen ist der gute Glaube an die Vertretungsmacht im BGB grds. nicht<br />

geschützt.<br />

cc. Auch § 366 I HGB (iVm § 932 BGB) schützt nur den guten Glauben an die<br />

Verfügungsmacht, nicht aber an die Vertretungsmacht.<br />

dd. Fraglich ist jedoch, ob § 366 I HGB auf die Vertretungsmacht analog anwendbar ist.<br />

(1) Nach e.A. ist diese Analogie im Hinblick auf die nahezu identische Interessenlage<br />

möglich. Dafür spricht zum einen das äußere Erscheinungsbild und das Auftreten des P<br />

gegenüber X und Y. Für den Laien macht es keinen Unterschied, ob jemand im eigenen<br />

Namen – Kommission – oder in fremdem Namen – Vertretung – handelt.<br />

(2) Eine a.A. lehnt eine analoge Anwendung des § 366 I HGB ab, da es an einer<br />

vergleichbaren Interessenlage fehlt. Anders als bei der Kommission bekommt der<br />

Erwerber bei der Stellvertretung den Eigentümer und vermeintlichen Vollmachtgeber stets<br />

genannt und kann mit diesem Rücksprache halten. (P ist ausdrücklich im Namen des E<br />

PÜ Sachenrecht – WS 08/09 – Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong><br />

4

aufgetreten.) Er ist daher weniger schützwürdig. Auch ist es unter dogmatischen<br />

Gesichtspunkten nur schwer erträglich, den § 366 HGB, der die Frage der Berechtigung<br />

betrifft, plötzlich auf Ebene der Stellvertretung anzuwenden. Zudem halten die meisten<br />

Vertreter der Meinung (1) den gutgläubigen Eigentumserwerb hier nicht für<br />

kondiktionsfest (s.u.). Dann aber ist es konsequenter, direkt die analoge Anwendung von<br />

§ 366 HGB abzulehnen.<br />

(Im Folgenden wird die weitere Lösung für den <strong>Fall</strong> dargestellt, dass man Meinung (1) folgt.<br />

Folgt man Meinung (2), ist E schon mangels wirksamer dinglicher Einigung gem. § 929 S. 1<br />

BGB Eigentümer geblieben und kann bei Y nach § 985 vindizieren.)<br />

(3) Y war bzgl. der Vertretungsmacht der A-GmbH gutgläubig, §§ 366 HGB, 932 II BGB<br />

analog.<br />

(4) Ein Abhandenkommen gem. §§ 366 HGB, 935 I 2 BGB analog ist abzulehnen (vgl. o.<br />

Teil a).<br />

c. Zwischen Y und E ist somit eine wirksame dingliche Einigung iSv § 929 S. 1 BGB<br />

zustande gekommen.<br />

2. <strong>Die</strong> Übergabe iSv § 929 S. 1 BGB ist erfolgt.<br />

3. Einigsein bei Übergabe lag auch vor. (Abzustellen ist hier wiederum auf P!)<br />

4. <strong>Die</strong> Berechtigung ist in diesem <strong>Fall</strong> unproblematisch, da E der Veräußerer und als<br />

Eigentümer verfügungsberechtigt ist.<br />

III. Somit hat Y Eigentum an dem zweiten Tourbus erlangt.<br />

Ergebnis: E hat gegen Y keinen Anspruch auf Herausgabe des zweiten Busses gem. § 985<br />

BGB.<br />

B. Anspruch des E gegen Y auf Herausgabe des zweiten Busses gem. § 812 I 1 Alt. 1<br />

BGB<br />

E könnte gegen Y einen Anspruch auf Herausgabe des zweiten Busses gem. § 812 I 1<br />

Alt. 1 BGB (Leistungskondiktion) haben. Dazu müsste Y etwas durch Leistung des E<br />

ohne Rechtsgrund erlangt haben.<br />

I. Y hat Eigentum und Besitz an dem zweiten Tourbus erlangt (s.o.).<br />

II. Y müsste Eigentum und Besitz durch Leistung des E erlangt haben. Leistung ist die<br />

bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Für die Bestimmung einer<br />

Leistung ist die Sicht des Empfängers (hier Y) maßgeblich (objektiver Empfänger-<br />

PÜ Sachenrecht – WS 08/09 – Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong><br />

5

horizont, §§ 133, 157 BGB). Aus der Sicht des Y liegt hat ihm hier E den Bus übereignet,<br />

um den zugrundeliegenden Kaufvertrag zu erfüllen (Leistung solvendi causa) und damit<br />

bewusst und zweckgerichtet sein Vermögen vermehrt. Eine Leistung von E an Y liegt<br />

somit vor.<br />

III. Es dürfte kein rechtlicher Grund für die Leistung vorliegen.<br />

1. Nach h.M. ist der Kaufvertrag zwischen E und Y nach § 177 I BGB bei Verweigerung der<br />

Genehmigung durch E endgültig unwirksam. Danach gibt es keinen Rechtsgrund für die<br />

Leistung.<br />

[Zur Erinnerung: <strong>Die</strong>s ist auch eines der Argumente gewesen, § 366 HGB für diesen <strong>Fall</strong><br />

nicht analog anzuwenden, da das Eigentum nach dieser Auffassung ohnehin nicht<br />

kondiktionsfest sein würde (s.o.)]<br />

2. Nach a.A. (K. Schmidt in JuS 1987, 936, 939) soll zwar der Kaufvertrag unwirksam, der<br />

Eigentumserwerb des Y aber dennoch kondiktionsfest sein. Das Ergebnis eines sogar<br />

wirksamen (!) Kaufvertrages ließe sich – wenngleich recht wackelig – konstruktiv über<br />

die Annahme einer Art Rechtsscheinsvollmacht zu Lasten des E annehmen<br />

(Rechtsgedanken von § 366 HGB, §§ 405, 952 BGB). Zwar ist P hier nicht unerheblich<br />

mit eigenem deliktischen Handeln dazwischengetreten (§ 267 StGB), jedoch erscheint Y<br />

wegen des Inverkehrbringens des Kfz-Briefes durch E schutzwürdiger als E.<br />

[<strong>Die</strong>se Auffassung korrespondiert mit o.g. Meinung (1), die eine Übereignung über § 366<br />

HGB analog annimmt.]<br />

3. <strong>Die</strong> Konstruktion eines wirksamen Kaufvertrags erscheint arg gekünstelt. Ein<br />

kondiktionsfester Erwerb trotz unwirksamen Kausalgeschäfts ist als Systembruch allerdings<br />

abzulehnen. Verweigert E die Genehmigung, so gibt es keinen Rechtsgrund.<br />

Ergebnis: E kann somit von Y gem. § 812 I 1 Alt. 1 BGB Herausgabe des Erlangten – hier<br />

Rückübereignung des Busses (nach § 929 S. 1 BGB) – verlangen.<br />

Literaturhinweise:<br />

• Vieweg/Werner, Sachenrecht, 3. Auflage 2008, § 5, Rn. 24 ff<br />

• Prütting, Sachenrecht, 33. Auflage 2008, § 35, Rn. 425 ff<br />

PÜ Sachenrecht – WS 08/09 – Lösung <strong>Fall</strong> <strong>10</strong><br />

6