WISSENSCHAFTS JOURNAL

WISSENSCHAFTS JOURNAL

WISSENSCHAFTS JOURNAL

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

scientia halensis 2/2004<br />

....................................................................................<br />

Fachbereich Physik<br />

................................................................................<br />

bildet werden zu können. Hier kommen<br />

28 Röntgenbeugungs- bzw. streuexperimente<br />

zum Einsatz, zum Teil werden auch Neutronen<br />

als Sonde eingesetzt. Zur Erzeugung<br />

direkter Abbildungen wird die Rasterkraftmikroskopie<br />

verwendet. Die Methoden<br />

zur Strukturuntersuchung werden durch<br />

eine Reihe von Methoden zur Untersuchung<br />

der kalorimetrischen Eigenschaften<br />

und der mikroskopischen Dynamik (Relaxationsspektroskopie)<br />

ergänzt.<br />

Einbindung in die Forschungslandschaft<br />

Die Polymerphysik am Fachbereich Physik<br />

ist Teil des Forschungsschwerpunkts<br />

Materialwissenschaften der Universität<br />

Halle und Mitglied des Sonderforschungsbereiches<br />

418 »Struktur und Dynamik nanoskopischer<br />

Inhomogenitäten in kondensierter<br />

Materie«. Bei der Entwicklung von<br />

Methoden zur Herstellung kleinster Strukturen<br />

gibt es eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten<br />

an die Arbeiten des Max-<br />

Planck-Instituts für Mikrostrukturphysik.<br />

Gemeinsame Interessen bestehen darüber<br />

hinaus mit den Fachbereichen Ingenieurwissenschaften<br />

sowie Chemie und Pharmazie.<br />

In der Lehre beteiligt sich die Fachgruppe<br />

neben der Ausbildung der Physiker<br />

und Naturwissenschaftler auch an dem internationalen<br />

Masterstudiengang »Applied<br />

Polymer Science«.<br />

■<br />

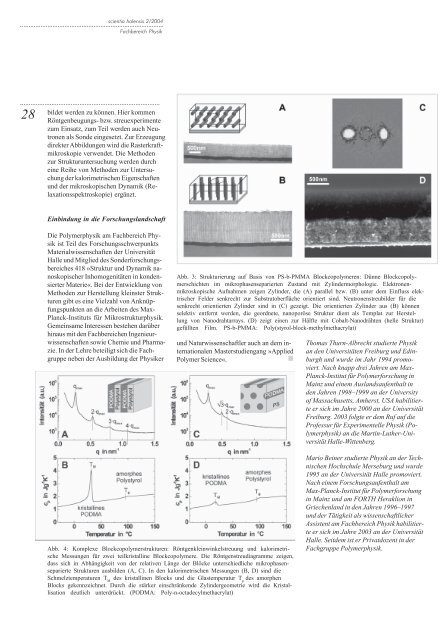

Abb. 4: Komplexe Blockcopolymerstrukturen: Röntgenkleinwinkelstreuung und kalorimetrische<br />

Messungen für zwei teilkristalline Blockcopolymere. Die Röntgenstreudiagramme zeigen,<br />

dass sich in Abhängigkeit von der relativen Länge der Blöcke unterschiedliche mikrophasenseparierte<br />

Strukturen ausbilden (A, C). In den kalorimetrischen Messungen (B, D) sind die<br />

Schmelztemperaturen T M des kristallinen Blocks und die Glastemperatur T g des amorphen<br />

Blocks gekennzeichnet. Durch die stärker einschränkende Zylindergeometrie wird die Kristallisation<br />

deutlich unterdrückt. (PODMA: Poly-n-octadecylmethacrylat)<br />

Abb. 3: Strukturierung auf Basis von PS-b-PMMA Blockcopolymeren: Dünne Blockcopolymerschichten<br />

im mikrophasenseparierten Zustand mit Zylindermorphologie. Elektronenmikroskopische<br />

Aufnahmen zeigen Zylinder, die (A) parallel bzw. (B) unter dem Einfluss elektrischer<br />

Felder senkrecht zur Substratoberfläche orientiert sind. Neutronenstreubilder für die<br />

senkrecht orientierten Zylinder sind in (C) gezeigt. Die orientierten Zylinder aus (B) können<br />

selektiv entfernt werden, die geordnete, nanoporöse Struktur dient als Templat zur Herstellung<br />

von Nanodrahtarrays. (D) zeigt einen zur Hälfte mit Cobalt-Nanodrähten (helle Struktur)<br />

gefüllten Film. PS-b-PMMA: Poly(styrol-block-methylmethacrylat)<br />

Thomas Thurn-Albrecht studierte Physik<br />

an den Universitäten Freiburg und Edinburgh<br />

und wurde im Jahr 1994 promoviert.<br />

Nach knapp drei Jahren am Max-<br />

Planck-Institut für Polymerforschung in<br />

Mainz und einem Auslandsaufenthalt in<br />

den Jahren 1998–1999 an der University<br />

of Massachusetts, Amherst, USA habilitierte<br />

er sich im Jahre 2000 an der Universität<br />

Freiburg. 2003 folgte er dem Ruf auf die<br />

Professur für Experimentelle Physik (Polymerphysik)<br />

an die Martin-Luther-Universität<br />

Halle-Wittenberg.<br />

Mario Beiner studierte Physik an der Technischen<br />

Hochschule Merseburg und wurde<br />

1995 an der Universität Halle promoviert.<br />

Nach einem Forschungsaufenthalt am<br />

Max-Planck-Institut für Polymerforschung<br />

in Mainz und am FORTH Heraklion in<br />

Griechenland in den Jahren 1996–1997<br />

und der Tätigkeit als wissenschaftlicher<br />

Assistent am Fachbereich Physik habilitierte<br />

er sich im Jahre 2003 an der Universität<br />

Halle. Seitdem ist er Privatdozent in der<br />

Fachgruppe Polymerphysik.