FÄCKL A. & CO. Ohg - Montaner Dorfblatt

FÄCKL A. & CO. Ohg - Montaner Dorfblatt

FÄCKL A. & CO. Ohg - Montaner Dorfblatt

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

16<br />

Einwanderung in Südtirol<br />

Kürzlich organisierten die Schützen einen Informations- und<br />

Diskussionsabend in Montan. Als Referent/innen für diese löbliche<br />

Initiative wurden Paula Maria Ladstätter (Juristin und zuständig<br />

für die Flüchtlingshilfe der Caritas) und der Arbeiterpriester<br />

und Gewerkschafter sowie geistlicher Assistent des KVW,<br />

Josef Stricker gewonnen. Mit guter Beteiligung vieler junger<br />

<strong>Montaner</strong>Innen und auch einiger dem Jugendalter auch schon<br />

Entwachsener konnten sich die Anwesenden ein umfassendes<br />

Bild von der Einwanderung in Südtirol, von der rechtlichen Lage<br />

der EinwandererInnen und ihrer sozialen und existentiellen Situation<br />

machen – und offene Fragen und Ungewissheiten klären.<br />

„Arbeitskräfte wurden geholt – Menschen sind gekommen“, mit<br />

diesem Motto von Max Frisch begann der Abend. Das Einwanderungsszenario<br />

hat in Südtirol, das ja eigentlich viele Jahre lang<br />

(bis in die 70er Jahre herauf) selbst ein Auswanderungsland war,<br />

in den 90er Jahren begonnen, als zunehmend Arbeitskräfte aus<br />

dem Ausland geholt wurden. Heute wären Wirtschaftszweige wie<br />

der Tourismus (laut HGV sind zwei Drittel der in diesem Sektor<br />

Erwerbstätigen AusländerInnen), die Landwirtschaft (man denke<br />

an die ErntehelferInnen), die Krankenpflege (Betriebe wie das<br />

Krankenhaus Bozen fußen auf der ausländischen Arbeitskraft)<br />

und Hauspflege (vor allem im Hinblick auf die „Badanti“) ohne<br />

ausländische Arbeitskräfte nicht lebensfähig.<br />

Paula Maria Ladstätter erklärte, dass die italienische Regierung<br />

mit den so genannten Decreti Flussi das Kontingent festsetzt und<br />

somit bestimmt, wie viele Arbeitskräfte pro Sektor und auch pro<br />

Herkunftsland, sich jährlich regulär in Italien aufhalten können.<br />

In Südtirol beträgt die Zahl der anwesenden AusländerInnen laut<br />

Josef Stricker derzeit etwa 33.000, davon sind der Großteil BürgerInnen<br />

der Europäischen Union. Insgesamt sind 121 Nationalitäten<br />

mit über 100 verschiedenen Sprachen in Südtirol vertreten,<br />

unter den Religionen ist der Islam in der Minderheit. Waren es früher<br />

vor allem saisonale Arbeitskräfte, die nach Saisonsende wieder<br />

ins Heimatland zurückkehrten, so sind es heutzutage immer öfter<br />

Menschen, die das ganze Jahr über bei uns arbeiten. Damit steigt<br />

natürlich der Wunsch nach Familienzusammenführung. Dieser<br />

Begriff wird oft missverständlich gebraucht und es ist darauf hinzuweisen,<br />

dass das italienische Gesetz diese nur erlaubt, falls es<br />

sich um den Ehepartner/die Ehepartnerin, die Kinder oder die<br />

Eltern handelt. Letztere dürfen nur geholt werden, falls es im Ursprungsland<br />

oder in einem anderen Land nicht andere Geschwister<br />

gibt, welche die Eltern betreuen können. Die Möglichkeit der<br />

Zusammenführung gilt außerdem nur, wenn eine Wohnung einer<br />

gewissen Mindestgröße, ein gewisses Mindesteinkommen und ein<br />

mindestens ein Jahr gültiger Arbeitsvertrag nachgewiesen werden<br />

können. Somit muss man sagen, dass das in der Vorwahlzeit oftmals<br />

angeprangerte Gesetz zur Familienzusammenführung sehr<br />

restriktiv ist und keineswegs Horden von ausländischen Clans ins<br />

Land holt (wie es indessen oft an die Wand gemalt wurde).<br />

Josef Stricker plädierte für das einzig mögliche Modell des Zusammenlebens:<br />

Nachdem das Distanzmodell (in dem man die<br />

ausländischen Bevölkerungsanteile möglichst separat hält und<br />

Kontakt verhindert) ebenso wie das Assimilierungsmodell (in<br />

montaner dorfblatt<br />

Ein Abend über ethische und praktische Aspekte<br />

der Einwanderung<br />

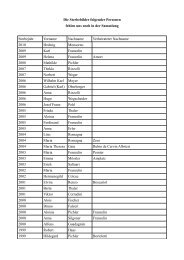

Paula Maria Ladstätter (Juristin und zuständig für die Flüchtlingshilfe<br />

der Caritas) und der Arbeiterpriester und Gewerkschafter sowie<br />

geistlicher Assistent des KVW, Josef Stricker zusammen mit dem Jungschützenbetreuer<br />

Lukas Wegscheider<br />

dem man davon ausgeht, dass sich die EinwandererInnen anpassen<br />

sollen) immer zu Konflikten und sozialem Druck führt, kann<br />

einzig das Integrationsmodell angewendet werden. Das bedeutet,<br />

dass wir bereit sein müssen, die eingewanderten Menschen zu akzeptieren<br />

und sie ihre Eigenart leben zu lassen. Von ihnen können<br />

wir aber auch etwas erwarten, nämlich dass sie das gleiche tun<br />

und außerdem respektieren, dass wir in einem Rechtsstaat und in<br />

einer demokratisch geregelten Gesellschaft leben. Gegenseitiger<br />

Respekt ist die Grundlage für das Integrationsmodell.<br />

In der anschließenden Diskussion ging es dann um den Rechtsrutsch<br />

und die Ausländerparolen, die den Wahlkampf bestimmt<br />

hatten. Die Referenten führen dies unter anderem auf die Wirtschaftskrise<br />

und die zunehmenden Ängste zurück, ebenso auf die<br />

mangelnde Möglichkeit der Begegnung mit den zugewanderten<br />

Familien. So bleiben Vorurteile aufrecht und können politisch<br />

missbraucht werden. Wenn man nämlich die Realität kennt, so<br />

sieht man, dass etwa das Vorurteil der „privilegierten“ AusländerInnen<br />

nicht haltbar ist: Zum Beispiel dürfen Asylbewerber (also<br />

politische Flüchtlinge – sie stellen allerdings nur einen geringeren<br />

Teil der AusländerInnen) gar nicht arbeiten, während sie darauf<br />

warten, dass das Asylgesuch bearbeitet wird. Wer also Leute<br />

sieht, die am „helllichten Tag“ herumsitzen, kann nicht immer<br />

von Faulheit ausgehen, sondern sollte vor Augen haben, dass es<br />

sich auch um solche Flüchtlinge handeln könnte. Ebenso heißt<br />

es immer, dass Ausländer bei der Vergabe von Sozialwohnungen<br />

im Vorteil seien, weil ihnen ein unverhältnismäßig großer Anteil<br />

zugewiesen wird. Pfarrer Stricker erklärte hierzu, dass zwei Drittel<br />

der Südtiroler Familien selbst ein Eigenheim besitzen und somit<br />

in der Liste der Ansucher proportional weniger oft aufscheinen.<br />

Außerdem sind kinderreiche Familien (wie bei Ausländern oft<br />

vorkommend) bei der Vergabe der Sozialwohnungen letztlich<br />

benachteiligt, weil die Wohnungen, die in Südtirol normalerweise<br />

gebaut werden, nur für Familien mit 1-2 Kindern die nötige