Info Aus dem Inhalt - Gnor

Info Aus dem Inhalt - Gnor

Info Aus dem Inhalt - Gnor

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

AK Herpetofauna<br />

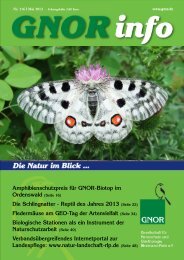

25-jährige Langzeitstudie: Der pfälzische Laubfroschbestand<br />

(Hyla arborea) in "GNOR-historischer" Höchstform<br />

Der Laubfrosch (Hyla arborea)<br />

findet im Naturschutz allgemein viel<br />

Klettender Laubfrosch / Foto: Fritz Thomas<br />

Beachtung, da er als Sympathieträger<br />

gilt und einen großen landschaftsökologischen<br />

Zeigerwert besitzt.<br />

In der Roten Liste wird er bereits<br />

seit Jahrzehnten in der Kategorie<br />

"stark gefährdet" eingestuft und<br />

war in den Jahren 1979 bis 1981 in<br />

der Pfalz fast ausgestorben. Die<br />

Gründe des rapiden Rückgangs der<br />

einstigen "Allerweltsart" waren zum<br />

damaligen Zeitpunkt völlig unklar.<br />

Dies hat mich veranlasst, im Rahmen<br />

meiner GNOR-Aktivitäten<br />

umfangreiche Untersuchungen zu<br />

Verbreitung, Bestand, Ökologie,<br />

Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten<br />

durchzuführen.<br />

Das erste Intensivuntersuchungsjahr<br />

1981 war ernüchternd: Der<br />

Laubfrosch war nördlich Speyer ausgestorben<br />

und in den Rheinauen<br />

südlich Speyer nur noch in winzigen<br />

Restpopulationen und Einzelindividuen<br />

vorhanden. Lediglich die<br />

Hördter Rheinaue (Landkreis Germersheim)<br />

wies noch einen zusam-<br />

GNOR <strong>Info</strong> 103<br />

menhängenden Bestand auf, der jedoch<br />

vergleichsweise klein war<br />

(wenige hundert adulte Individuen).<br />

Eigene Kartierungen aus den hessischen<br />

und baden-württembergischen<br />

Rheinauen ergaben ein ähnliches<br />

Bild: In Hessen verschollen, in<br />

Baden-Württemberg winzige Restbestände<br />

in den Auen je etwa 30 km<br />

nördlich und südlich von Karlsruhe.<br />

Frisch metamorphosierter Laubfrosch / Foto:<br />

Fritz Thomas<br />

Die Ergebnisse waren so alarmierend,<br />

dass die Untersuchungsintensität<br />

1982 und 1983 noch verstärkt<br />

wurde. Die Ergebnisse dieser Großkartierung<br />

(insgesamt etwa 30 Messtischblätter)<br />

und vergleichender<br />

ökologischer Untersuchungszuchten<br />

in Versuchswannen im eigenen Garten<br />

fanden ihre erste Veröffentlichung<br />

1982 im Rahmen von<br />

"Jugend forscht" und 1983 im Rahmen<br />

der GNOR-Schriftreihe "Naturschutz<br />

und Ornithologie in<br />

Rheinland-Pfalz".<br />

Zu diesem Zeitpunkt wurde auch<br />

klar, was mit unserem "Wetterfrosch"<br />

eigentlich los ist: Als extrem<br />

GNOR Arbeitskreise<br />

dynamische Auenamphibienart ist<br />

er auf großräumig zusammenhängende<br />

Landschaften angewiesen, die<br />

ein weiträumiges, aber engmaschiges<br />

Laichgewässernetz aufweisen; die<br />

Laichgewässer müssen sonnig, temporär<br />

oder semitemporär sein - ein<br />

ohnehin schon sehr seltener Biotoptyp.<br />

Eine Vernetzung aus 50, 70,<br />

100 oder mehr solcher Laichplätze<br />

ist für eine gesunde Population<br />

nötig. Solche Verhältnisse gibt es im<br />

gesamten Oberrheingraben praktisch<br />

nirgends mehr. Damit war aber<br />

klar, wo Schutzmaßnahmen ansetzen<br />

müssen: Verdichtung des Laichgewässernetzes<br />

durch Optimierungsmaßnahmen<br />

und Gewässerneuanlagen<br />

in großräumig geeigneten<br />

Landschaftsabschnitten. Die<br />

GNOR hat dazu mehrere Konzepte<br />

erstellt ( regional zum Beispiel Neustadt<br />

an der Weinstraße, landesweit<br />

das Artenschutzprojekt "AUENAM-<br />

PHIBIEN" (1993, 1994); erste Teilerfolge<br />

sind im Grundlagenwerk<br />

"DIE AMPHIBIEN UND REPTI-<br />

LIEN IN RHEINLAND-PFALZ"<br />

dargestellt.<br />

Die große Populationsdynamik<br />

dieser Auenart wird geradezu drastisch<br />

im Laufe der letzten etwa 15<br />

Jahre sichtbar: Veränderte hydrologische<br />

Verhältnisse im Zusammenhang<br />

mit Klimaschwankungen<br />

(-änderungen?) haben zu einem<br />

stark modifizierten Biotopangebot<br />

in der Rheinaue geführt. Immer<br />

öfter und länger trocknen Altrheine,<br />

Schluten und Kolke aus; gleichzeitig gibt<br />

es immer seltener Hochwasserereignisse.<br />

Dadurch sind immer längere Phasen<br />

mit fischfreien Gewässern möglich.<br />

Da sich Fische und Laubfroschlarven<br />

definitiv ausschließen,<br />

ist klar, warum sich plötzlich die<br />

Tiere so stark vermehren und warum<br />

sie gerade in der rezenten (direkt<br />

überfluteten Aue vor <strong>dem</strong><br />

Deich) Rheinaue reproduzieren,<br />

21