Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

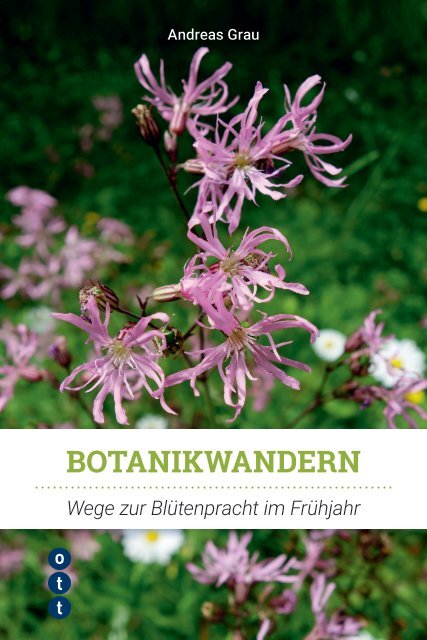

Andreas Grau<br />

BOTANIKWANDERN<br />

Wege zur Blütenpracht im Frühjahr

Vorwort<br />

Ein Streifzug durch üppige Auenwälder, ein Spaziergang<br />

durch Blumenwiesen oder eine Bergwanderung inmitten<br />

von farbenfrohen Blüten wissen wir alle zu schätzen. Doch<br />

was war das eben für eine Pflanze? Hat sie eine Geschichte,<br />

und verbergen sich in ihren Wurzeln und Sprossen Geheimnisse,<br />

die darauf warten, entschlüsselt zu werden? Verrät<br />

uns ihr Vorhandensein eventuell sogar etwas über Bodenbeschaffenheit,<br />

Klima und Exposition ihres Standortes? Und<br />

sicher hat diese Pflanze einen Namen, aber welchen? Solche<br />

Fragen würden viel Raum für aufwendigste Studien bieten,<br />

aber es geht auch anders, ohne allzu weit in wissenschaftliches<br />

Terrain vorzudringen.<br />

Das vorliegende Buch soll ein handlicher Begleiter durch<br />

die Natur sein und möglichst einfache Antworten auf viele<br />

Fragen zur Pflanzenwelt geben. Leicht verständlich dargeboten,<br />

soll es aber wissenschaftlicher Prüfung dennoch genügen.<br />

Zweck des Buches ist es also, die Aufmerksamkeit auf<br />

verborgene Naturschätze am Wegrand und in der näheren<br />

Umgebung zu lenken, das Gesehene einzuordnen und Verständnis<br />

für viele Zusammenhänge der belebten und auch<br />

unbelebten Natur zu vermitteln. Ein trendiger, erfüllender und<br />

dazu noch gesunder Zeitvertrieb.<br />

Ein wichtiger Platz wurde bei der Tourenplanung auch der<br />

Sicherheit eingeräumt: Es empfiehlt sich, die Tour gut vorbereitet<br />

anzutreten, wenn nötig mit entsprechender Wanderausrüstung<br />

und vorgängiger Konsultation des Wetterberichts.<br />

Dann dürfen wir es sicher wagen, während der Tour den Blick<br />

auf botanische Schätze und weitere Sehenswürdigkeiten in<br />

der Umgebung zu richten! Botanische Schätze? Sicher! Wir<br />

lernen viele eindrückliche Pflanzen des Tieflandes, des Juras,<br />

der Voralpen und der Alpen kennen.<br />

Doch nebst den berühmten Seerosen, Edelweiss, Alpenrosen<br />

und Enzianen warten viele, auch weniger bekannte Pflanzen<br />

darauf, unser Auge zu erfreuen. Vorgestellt werden daher<br />

sowohl botanische Raritäten als auch häufig vorkommende<br />

Pflanzen. Denn einzigartig sind sie alle und verdienen Achtung,<br />

Beachtung und Schutz. Insgesamt kann die flächenmässig<br />

kleine Schweiz mit einer Vielzahl faszinierender Naturerlebnisse<br />

aufwarten.<br />

5

Der vorliegende Wanderführer soll als praktisches Werkzeug<br />

für die Tourenplanung, auf der Tour selbst und als<br />

Hilfsmittel zur Bestimmung von Pflanzen dienen. Dabei wird<br />

nicht nur auf die Pflanzenwelt eingegangen, obgleich diesem<br />

Aspekt natürlich erste Priorität eingeräumt wird. Lebensräume,<br />

Tiere, Geologie und Kulturelles werden im verfügbaren<br />

Rahmen ebenfalls kurz thematisiert.<br />

Der Trend «Zurück zur Natur, und zwar bewusst» erfreut<br />

sich heutzutage, in einem Zeitalter bedrohter Natur-Ressourcen,<br />

einer wachsenden Zahl von Anhängern. Die Natur ist allerdings<br />

alles andere als ein unendliches, uneingeschränktes<br />

Gemeingut. Ein zu unbekümmerter Umgang mit den fragilen<br />

Ressourcen schmerzt leider auf manchen Ausflügen Auge<br />

und Seele der Naturfreundin und des Naturfreundes. Wir<br />

aber können unseren Teil zur Erhaltung der Naturschätze beitragen,<br />

indem wir ihnen mit Sorgsamkeit und Achtung begegnen.<br />

Schön wäre es, wenn nach einer Tour das Gefühl zurückbleibt,<br />

draussen im Freien etwas Gutes für Körper, Geist und<br />

Seele getan zu haben, ohne einen «Fussabdruck» zurückzulassen.<br />

Wer die Natur liebt, schadet ihr nicht; nach unseren<br />

Wanderungen sollen noch ebenso viele Pflanzen den Weg<br />

säumen wie vor unserem Ankommen. Wir nehmen sie mit,<br />

aber nur als Fotografie und schöne Erinnerung im Herzen.<br />

Was Sammeln betrifft, so wartet dieses Buch übrigens noch<br />

mit einer spielerischen Idee auf, quasi ein «Sammeln von<br />

Punkten», ein wenig wie das beliebte «Geotagging». Mehr<br />

dazu im Kapitel «Big5».<br />

Zweck dieses Buches ist es, Leserinnen und Lesern mit<br />

oder ohne Vorkenntnissen, Tipps und Vorschläge für eindrückliche<br />

Botanikwanderungen aufzuzeigen, und bei ihrer<br />

Planung sowie auf der Tour selbst ein hilfreiches Werkzeug<br />

zu sein. Den breitgefächerten Ansprüchen einer Exkursion<br />

bestmöglich gerecht zu werden, ist nicht immer einfach und<br />

zu guter Letzt dürfen weder zu viel noch zu wenig Informationen<br />

in die Buchseiten verpackt werden. Aus diesem Grund<br />

wurden Fach- und Spezialbegriffe sowie wissenschaftliche<br />

Begriffe möglichst sparsam verwendet.<br />

Es war mir auch ein Anliegen, die Touren über die Schweiz<br />

so zu platzieren, dass sie auf verschiedenste Regionen verteilt<br />

sind. Das Niveau erstreckt sich vom einfachen Spaziergang<br />

bis zu anspruchsvollen Routen; die meisten sind leicht<br />

bis mittelschwer. Es ist mir wichtig, dass alle Botanikwan-<br />

6 |

derer unfallfrei von der Tour heimkehren, den Ausflug als<br />

persönliche Bereicherung erleben und nach jeder Tour sagen<br />

können: «Das war ein guter Tag». Sollte es mir mit diesem<br />

Buch gelungen sein, bei meinen verehrten Leserinnen und<br />

Lesern Freude und Verständnis für Natur und Umwelt zu wecken<br />

und zu stärken, dann ist mir (fast) mehr gelungen, als<br />

ich insgeheim zu hoffen wagte. Nun wünsche ich allen Naturund<br />

Botanikfreunden stets gutes Gelingen und viele blumige<br />

Erlebnisse.<br />

Hünibach, Sommer 2018<br />

Andreas Grau<br />

Ein paar Erklärungen<br />

••<br />

Allgemein sind die Texte reich bebildert, so dass anhand der Fotografien eine erwähnte<br />

Pflanze im Gelände wiedererkannt werden kann. Insgesamt werden in diesem Buch<br />

356 Pflanzenarten vorgestellt. Die Fotos sind soweit möglich vor Ort entstanden. Ausnahmen<br />

sind Habitusbilder von Bäumen, die im dichten Waldbestand nicht deutlich<br />

abgebildet werden können oder von Pflanzen, die in einem anderen saisonalen Zustand<br />

vorgestellt werden sollen.<br />

••<br />

Die Pflanzen sind im «Verzeichnis der Pflanzenarten und -familien» (Seite 181) aufgelistet.<br />

Die Angaben richten sich nach «Flora Helvetica» (FH), dem Standardwerk der<br />

Schweizer Feldbotanik.<br />

••<br />

Die Touren präsentieren eine bis vier Pflanzen, welche für die betreffende Wanderung<br />

charakteristisch sind.<br />

••<br />

Die Wanderziele können in der Regel stets mit ÖV erreicht werden. Für Reisende mit<br />

privaten Verkehrsmitteln wird auch die An-/Rückfahrt für Privatfahrzeuge beschrieben.<br />

Am Anfang jeder Tourenbeschreibung steht eine Empfehlung zu den Besuchszeiten:<br />

Gut Mässig gut Ungeeignet<br />

••<br />

Für alle Touren gilt, dass die erwähnenswerten Pflanzen, Landschaften und Lebensräume<br />

zu den angegebenen Zeiten vorzufinden sein sollten. Doch die Natur ist ein<br />

«Fliesssystem», 100-Prozent-Garantie gibt es da nicht.<br />

7

Günstigste Besuchszeiten<br />

Idealzeit/Blütezeit-Monat (*)<br />

Nr. Pflanzen-Name KT Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

1 Gemeine Küchenschelle AG Densbüren<br />

2 Gelber Lerchensporn BE Hünibach-Thun<br />

3 Flühblümchen BE Wimmis<br />

4 Grengjer-Tulpen VS Grengiols<br />

5 Fieberklee FR Düdingen<br />

6 Bocks-Riemenzunge BE Ligerz<br />

7 Frauenschuh SH Bargen<br />

8 Frauenhaar-Farn TI Balerna<br />

9 Brauner Storchenschnabel LU Waldemmen-Tal<br />

10 Rosmarinheide JU Étang de la Gruère<br />

11 Bergscharte GR Ramosch, Vnà<br />

12 Sibirische Schwertlilie AG Unterlunkhofen<br />

13 Pelz-Anemone BE Frutigen<br />

14 Schneeweisse Hainsimse VS Saas Almagell<br />

15 2 Steinbrecharten VS Saas-Fee<br />

Gut Mässig gut Ungeeignet (*) Die Empfehlung der günstigen Besuchszeiten richtet sich explizit nach dem im Buch angegebenen Standort<br />

8 |

Inhaltsverzeichnis<br />

Vorwort 5<br />

Günstigste Besuchszeiten 8<br />

Karte und Tourenverzeichnis 10<br />

Big5 12<br />

Verzeichnis der Touren, in denen die «Big5»-Pflanzen vorzugsweise zu finden sind 14<br />

1 Gemeine Küchenschelle 18<br />

2 Gelber Lerchensporn, Karvinskis Berufskraut, Dalmatische Glockenblume 29<br />

3 Flühblümchen an der Simmenfluh 42<br />

4 Grengjer Tulpen 56<br />

5 Fieberklee, Weisse- und Hybrid-Seerose, Zypergras-Segge 68<br />

6 Bocks-Riemenzunge 79<br />

7 Frauenschuh, Fliegen- Ragwurz, Wilder Birn- und Wilder Apfelbaum 89<br />

8 Frauenhaar-Farn 98<br />

9 Brauner Storchschnabel 110<br />

10 Rosmarinheide, Blutauge und Teichenzian 121<br />

11 Alpen-Bergscharte, Heilglöckchen, Acker-Wachtelweizen 130<br />

12 Sibirische und Gelbe Schwertlilie, Sumpf-Helmkraut 138<br />

13 Pelz-Anemone 148<br />

14 Schneeweisse Hainsimse 157<br />

15 Gegenblättriger Steinbrech und Zweiblütiger Steinbrech 165<br />

Kleines Glossar (Alphabetisch) 177<br />

Verzeichnis Pflanzenarten und -familien 181<br />

Quellenangaben /Dank 201<br />

9

Karte und Tourenverzeichnis<br />

10 |

11

Big5<br />

«Big5», das ruft vielleicht Erinnerungen an eine Afrika-Safari<br />

wach. Kein Wunder – von dort stammt schliesslich dieser<br />

Begriff. Genau genommen spricht man dort von «The Big<br />

Five of Africa» und meint damit: Elefant, Nashorn, Kaffernbüffel,<br />

Löwe und Leopard. Irgendwie hat man sich auf diese<br />

fünf Tiere geeinigt, obschon andere sicher auch berechtigten<br />

Anspruch auf diesen Titel hätten. Nilpferd, Nilkrokodil und<br />

Tüpfel-Hyäne wären da zu nennen, aber dann wären es nicht<br />

mehr nur fünf, es sei denn, man würde einem der bisherigen<br />

Ranginhaber seinen Titel aberkennen. Nun, nicht jeder kann<br />

Platz finden auf dem Siegerpodest, so hat man wohl, nicht<br />

ganz frei von Sympathie, jene fünf Repräsentanten der afrikanischen<br />

Fauna auserkoren.<br />

Diese Idee fand bald Nachahmer. Nur ein Beispiel: Neuseeland<br />

wirbt mit verschiedenen Angeboten zu «Big Five», wobei<br />

das teils Landschaften, Treckings aber natürlich auch Tiere<br />

betrifft. Eine Trecking-Agentur wirbt beispielsweise für eine<br />

Tour, bei der es Vögel wie den Kiwi, den Tui oder den Neuseeland-Falken<br />

zu sehen gibt, mit einer guten Portion Selbstbewusstsein<br />

so:<br />

«Forget Africas‘ ‹Big5›, it’s been done! Here are the ‹Big5›<br />

feathered sights in New Zealand and which ‹Walking Legends›<br />

tour you should take in order to see them!»<br />

Was ungefähr bedeutet, dass man die afrikanischen Big<br />

Five vergessen soll – kalter Kaffee! Es gebe die «Big5» als<br />

gefiederte Sehenswürdigkeiten von Neuseeland.<br />

Die Beispiele zeigen: Es macht Spass, auf Wanderungen,<br />

Touren usw. etwas Originelles zu «sammeln». Geotagging<br />

verzeichnet seit seiner Einführung eine wachsende Zahl Anhänger;<br />

Ornithologen notieren ganz genau, was ihnen vors<br />

Okular flattert und welche Pilgerin oder welcher Pilger würde<br />

wohl an einem Pilgerstempel vorbeigehen, ohne ihn in den<br />

Pilgerpass zu drücken?<br />

Es liegt also nahe, auch unsere Botanik-Wanderungen mit<br />

etwas Spieleffekt und Sammelfieber aufzuwerten. Was also<br />

sollte uns davon abhalten, das Konzept «Big Five» auch auf<br />

die Schweizer Flora auszudehnen? So werden wir diese Idee<br />

adaptieren und in landestypischer Aufmachung vortragen.<br />

Ganz ähnlich wie in Afrika, gehen denn auch wir bei den Titelvergaben<br />

für die «Big5» der Schweizer Flora vor. Wobei wir<br />

vier verschiedene Regionen unterscheiden und für diese je<br />

«Fünf Grosse» auswählen. Wie die Afrikaner, so stehen auch<br />

wir vor dem gleichen «Problem»: Wem soll die Ehre gebühren?<br />

12 |

Nun, wir wählen unter den vielen Kandidaten je fünf aus, die<br />

die Pflanzenwelt der jeweiligen Region würdig repräsentieren.<br />

Dies natürlich im Wissen, dass andere dazu auch in der Lage<br />

wären. Die vier Regionen sind:<br />

Tiefland<br />

Voralpen/Jura<br />

Alpen<br />

Süd- & Ostalpen, Süd-CH<br />

Die Pflanzen halten sich natürlich nicht an unsere Territorialzuweisungen.<br />

Es wird daher nicht verwundern, dass einzelne<br />

unserer Big5 sowohl im einen wie im anderen Gebiet<br />

(z. B. Alpen und Voralpen/Jura) vorkommen.<br />

Unten also die Tabellen mit den Auserkorenen. Es gibt<br />

demzufolge insgesamt 20 Pflanzen in der Schweiz mit dem<br />

Titel «Big Five».<br />

Die jeweiligen Kapitel enthalten alle nötigen Informationen<br />

und das «Big5»-Signet der Region. Nach Begehung aller Touren<br />

sollten im Prinzip alle «Big5»-Pflanzen gefunden worden<br />

sein. Nachfolgend gibt es auch eine Tabelle zum Selbereintragen<br />

der Tour-Nr., des Datums (an dem wir einer «Big5»-Pflanze<br />

begegnet sind) und ein Feld pro Spalte für persönliche Anmerkungen.<br />

Da diese Idee für die Schweizer Botanik neu ist, könnte<br />

vielleicht sogar ein Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde<br />

beantragt werden, für diejenige Person, die zuerst alle 20<br />

«Big5»-Pflanzen der Schweiz als gefunden meldet. Tja, Probieren<br />

geht eben über Studieren – viel Spass!<br />

13

Verzeichnis der Touren, in denen die «Big5»-Pflanzen<br />

vorzugsweise zu finden sind<br />

Tiefland<br />

Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />

Tour-Nr.<br />

Band 2<br />

Tour-Nr.<br />

1 Schwanenblume Butomus umbellatus 3<br />

2 Drachenwurz Calla palustris 5 1<br />

3 Frauenschuh Cypripedium calceolus 7, 11<br />

4 Weisse Seerose Nymphea alba 5 2<br />

5 Schwertlilie (Sibirische<br />

oder Gelbe)<br />

Iris (sibirica oder<br />

pseudacorus)<br />

5, 10, 12 2<br />

14 |

Voralpen/Jura<br />

Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />

Tour-Nr.<br />

Band 2<br />

Tour-Nr.<br />

1 Alpenrose s.l. Rhododendron s.l. 7, 8, 9, 12<br />

2 Arnika Arnica montana 4, 6, 7, 12, 14<br />

3 Türkenbund Lilium martagon 6, 11 5, 7<br />

4 Feuerlilie Lilium bulbiferum s.l. 7<br />

5 Aurikel Primula auricula 3, 9<br />

15

Alpen<br />

Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />

Tour-Nr.<br />

Band 2<br />

Tour-Nr.<br />

1 Edelweiss Leontopodium alpinum 15 6, 8, 9<br />

2 Alpen-Aster Aster alpinus 15 4, 6, 7, 8, 9<br />

3 Gegenblätt. Steinbrech,<br />

Zweiblütiger Steinbrech<br />

Saxifraga oppositifolia,<br />

Saxifraga bifolia s.l.<br />

1<br />

4 Alpen-Enzian Gentiana alpina 8<br />

5 Männertreu s.l. Nigritella nigra<br />

Nigritella rubra<br />

11, 15 4, 6, 8, 9, 13<br />

16 |

Süd- & Ostalpen, Süd-Schweiz<br />

Nr. Name/D Name/Lat. Band 1<br />

Tour-Nr.<br />

Band 2<br />

Tour-Nr.<br />

1 Himmelsherold Eritrichum nanum 15 11<br />

2 Alpen-Goldregen Laburnum alpinum 8 5, 13<br />

3 Alpen-Pech-Nelke Silene suecica 8<br />

4 Heilglöckchen Cortusa matthioli 11<br />

5 Frauenhaar-Farn Adiantum cappillus-veneris<br />

8<br />

17

1<br />

GEMEINE KÜCHENSCHELLE<br />

Einfache Frühlingswanderung über Wiesen und durch<br />

Wälder im nördlichen Aargauer Jura mit Abstecher auf den<br />

höchsten Aargauer Berg.<br />

Optimale Besuchszeit<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

18 | 1 Gemeine Küchenschelle

Allgemeine Beschreibung<br />

Name (D / wissenschaftl.)<br />

Weitere Namen<br />

Familie<br />

Gemeine Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)<br />

Gemeine Kuhschelle<br />

Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae)<br />

(FH-Nr.) / Häufigkeit 150 / 4 + 1,0 %<br />

Lebensraum<br />

Allgemeine Verbreitung<br />

Vorkommen CH<br />

Schutz, Gefährdung<br />

Besonderes<br />

Kollin-montan: trockene, steinige Magerrasen und lichte<br />

Kiefernwälder, meist in sonniger Hanglage; kalkliebend.<br />

Europa<br />

Mittelland, Jura, Graubünden (Rheintal)<br />

Gefährdet bis stark gefährdet! Schweizweit geschützt (CH)<br />

••<br />

Pflanze wird 10–20 (ausnahmsweise sogar 40) cm hoch.<br />

••<br />

Blüten innen violett; aussen zottig behaart. Zahlreiche Staub-<br />

und Fruchtblätter.<br />

••<br />

Halb geschlossene Blüten ähneln einer Kuhschelle. Die<br />

Verkleinerungsform «Kühchen» (kleine Kuh) führte zur<br />

Bezeichnung «Küchen»-Schelle.<br />

Weitere interessante Pflanzenvorkommen<br />

Name (D)<br />

Schwarzkätzchenweide<br />

Echter Seidelbast<br />

Lorbeer-Seidelbast<br />

Stinkende Nieswurz<br />

Stängellose Schlüsselblume<br />

Frühlings-Schlüsselblume<br />

Wald-Schlüsselblume<br />

Hagebuche<br />

Schwarzer Holunder<br />

Roter Holunder<br />

Name (Lat.)<br />

Salix melanostachys<br />

Daphne mezereum<br />

Daphne laureola<br />

Helleborus foetidus<br />

Primula acaulis<br />

Primula veris<br />

Primula elatior<br />

Carpinus betulus<br />

Sambucus nigra<br />

Sambucus racemosa<br />

19

Wegbeschreibung<br />

6,3 km<br />

3 h (ÖV)<br />

2,5 h (Privat-PW)<br />

363 m Aufstieg<br />

363 m Abstieg<br />

515 m / 867 m T2<br />

Anreise<br />

ÖV: Mit Zug bis Bahnhof Aarau, dann mit Bus<br />

(Richtung Frick) bis Haltestelle «Asp Abzw.»<br />

(vor Densbüren).<br />

Privat-PW: bis Asp, Parkplatz nahe «Oberi<br />

Langmatt».<br />

Route<br />

Reisende mit ÖV passieren die kleine Brücke<br />

gleich bei der Bushaltestelle «Asp Abzw.»<br />

und folgen dem Weglein neben der Strasse<br />

Richtung Asp. Nach ca. 80 m rechts 350 m<br />

auf der Dorfstrasse dann rechts abzweigen<br />

(gleich hinter Restaurant «Jura»). Am Parkplatz<br />

bei «Oberi Langmatt» vorbei. Auf demselben<br />

Weg geht es dann am Ende der Wanderung<br />

zurück zur Bushaltestelle. In unserem<br />

Plan mit grüner Farbe eingezeichnet.<br />

Nach 200 m biegt links der Weg nach «Hinterrebe»<br />

und Stockmatt ab. Wir bleiben noch<br />

für ca. 40 Meter auf dem Weg und nehmen<br />

dann den Pfad, der links in den Hang hineinführt.<br />

Dieses sehr schmale Weglein zieht<br />

sich fast parallel zum Talweg durch den Hinterreben-Hang<br />

dahin. In unserem Plan mit lila<br />

Pfeil.<br />

Bei Wegverzweigung Pt. 712 m<br />

Weg Richtung «Strihe» 867 m. In unserem<br />

Plan mit dunkelblauem Pfeil.<br />

Karten<br />

LK 1: 25‘000, Nr. 1069 | LK 1:50‘000, Nr. 214T<br />

Verpflegung, Übernachten<br />

Hotels, B&Bs und Restaurants usw. in Densbüren,<br />

Aarau und Umgebung.<br />

Informationen<br />

Gemeindeverwaltung, 5026 Densbüren<br />

T 062 867 87 67<br />

W www.densbueren.ch/de/portrait/<br />

willkommen<br />

Spezielles<br />

Pfad durch den Hinterrebe-Hang ist nach<br />

Regen rutschig, Ausrutschgefahr.<br />

20 | 1 Gemeine Küchenschelle

Wanderung<br />

Von der Strasse, die von Frick (AG) im Norden südlich über<br />

den Staffeleggpass nach Aarau führt, biegt in der Region<br />

Densbüren ein Strässchen ab, das uns ins beschauliche Dorf<br />

Asp führt. Am südwestlichen Ende des Dorfes liegt der Weiler<br />

«Oberi Langmatt», dort beginnt unsere heutige Botanikwanderung.<br />

Sofern die Anreise mit dem Privatfahrzeug erfolgte,<br />

ist zu beachten, dass ein eigentlicher Autoparkplatz zwar<br />

nicht ausgeschrieben wurde, am Wegrand aber normalerweise<br />

ein Abstellplatz zu finden ist. Bitte jedoch berücksichtigen,<br />

dass wir hier in der Landwirtschaftszone sind; ein Traktor<br />

sollte also noch ungehindert den Weg passieren können.<br />

Die Wanderung beginnt beim Weiler<br />

«Oberi Langmatt»<br />

Blick auf das Gebiet Hinterreben<br />

(unter dem Waldsaum)<br />

Nur ca. 50 m nach dem Start (Koordinaten 645‘800/<br />

254‘895) wächst links am Wegrand schon unser erstes botanisches<br />

Highlight: die Schwarzkätzchenweide. Eine sehr<br />

langsam wachsende Weidenart, die zwischen Fe bruar und<br />

April tatsächlich schwarze Blütenkätzchen hervorbringt. Später<br />

im Jahr spriessen an den Zweigen grüne, stark glänzende<br />

Blätter. Dieses, hier erstaunlicherweise natürlich wachsende,<br />

Ziergehölz hat Seltenheitswert und stammt ursprünglich aus<br />

Japan. Es wird selten höher als 3 m.<br />

Schwarzkätzchenweide:<br />

ungewöhnlich für Weiden, die pechschwarzen<br />

Blütenkätzchen<br />

21

Wegweiser Hinterreben<br />

Stängellose Primel<br />

Wir folgen nun dem gegen Nordwesten leicht ansteigenden<br />

Weg. Nach ca. 100 m führt dieser in einem Bogen an einem<br />

kleinen Rebberg entlang. Nach weiteren 50 m biegt links<br />

ein Talweg «Hinterrebenweg» ab (Wegweiser aus Holzlatten;<br />

auf dem Wegschild steht «Hinterreben» auf der Karte «Hinterrebe»).<br />

Wir bleiben aber noch auf der «Ringstrasse» und queren<br />

nach 60 m, kurz vor dem Waldrand, links steil aufwärts in<br />

den sehr schmalen Fusspfad, der uns parallel über dem Talweg<br />

durch den Hang führen wird (vgl. Luftaufnahme unten).<br />

Lorbeer-Seidelbast<br />

Gemeiner Aronstab<br />

Echter Seidelbast<br />

Um zum Standort der Küchenschellen zu gelangen, den<br />

Stars unserer heutigen Wanderung, ist es notwendig, diesen<br />

Fusspfad zu wählen. Doch gleich beim ersten Feldgehölz begegnet<br />

uns ein Vertreter der Schlüsselblumengewächse: die<br />

Stängellose Primel. Zwei weitere Schlüsselblumengewächse<br />

werden wir wenig später noch antreffen. Und gleich hinter<br />

diesem Feldgehölz warten schon drei weitere Pflanzenarten,<br />

typische Frühblüher, wie fast alles, was wir auf dieser Frühjahrswanderung<br />

zu Gesicht bekommen. Es sind dies zwei<br />

Seidelbastgewächse und der Gemeine Aronstab (Arum maculatum).<br />

Der Echte Seidelbast trägt pinkfarbene, wohlriechende<br />

Blüten, diejenigen des Lorbeer-Seidelbastes sind unauffällig<br />

gelbgrün. Giftig sind alle drei Arten. Bei den<br />

22 | 1 Gemeine Küchenschelle

Seidelbastgewächsen ist das Gift (Mezerein) hauptsächlich<br />

in Rinde und Samen enthalten. Der Kontakt mit menschlicher<br />

Haut kann diese schädigen, und es kann bereits dadurch zu<br />

einer Giftaufnahme kommen. Auch Schäden an Niere, Nerven<br />

und Kreislauf sind nicht auszuschliessen.<br />

Wald-Schlüsselblume<br />

Stinkender Nieswurz<br />

Frühlings-Schlüsselblume<br />

Der Pfad schlängelt sich in der ganzen Länge durch das Gebiet<br />

Hinterrebe und verläuft stets wenige Meter unterhalb des<br />

Waldsaums. Die Südexposition heizt den Hang schon früh im<br />

Jahr auf und bildet einen deutlichen Kontrast zum Nordhang<br />

der «Asperstrihe», einem hufeisenförmigen Hügel auf der anderen<br />

Seite des Tälchens zu unseren Füssen. Der Untergrund<br />

aus zerklüftetem Kalkgestein wird von einer dünnen, nicht<br />

stets zusammenhängenden Humusschicht bedeckt. Entsprechend<br />

trocken ist es hier am Südhang der «Strihe», dem<br />

höchsten Berg, der ganz im Kanton Aargau liegt.<br />

Wir werden bald oben stehen und die faszinierende Aussicht<br />

bewundern, doch bis dahin wollen wir noch die botanischen<br />

Kostbarkeiten auf dem Weg dorthin geniessen. Und<br />

die gibt es reichlich: Kaum sind wir ein paar Schritte weiter<br />

gewandert, heben sich vor dem Waldrand die Silhouetten des<br />

zahlreich vertretenen Stinkenden Nieswurz ab. Eine Pflanze,<br />

die vorwiegend im Altertum gegen verschiedene Gebrechen<br />

verwendet wurde, aber auch als Droge für Vergnügliches. So<br />

wurde aus ihrer getrockneten Wurzel ein Niespulver hergestellt<br />

(Name). Wegen unerwünschter Nebenwirkungen wird<br />

sie heute nicht mehr medizinisch verwendet.<br />

Anderes lässt sich von der Frühlings-Schlüsselblume<br />

sagen: Ihre Wurzeln, Blüten und Blätter finden auch heute<br />

noch in Hustentees und -sirups Verwendung. Auf der noch<br />

nicht ergrünten Weide leuchten überall gelbe Farbtupfer im<br />

ansonsten braunen, trockenen Gras. Das sind die Blüten der<br />

Frühlings-Schlüsselblume. Im Waldesinnern blühen, teils bereits<br />

gut sichtbar von unserem Weg aus, die etwas helleren<br />

Blüten der Wald-Schlüsselblume (auch «Hohe Schlüsselblume»<br />

genannt).<br />

23

Nachdem wir die Wegstrecke auf dem schmalen Pfad<br />

etwa zu drei Vierteln zurückgelegt haben, gelangen wir zu<br />

einem Weidestück, das über und über mit den Blüten des<br />

heutigen Hauptstars überzogen ist. So selten die Gemeine<br />

Küchenschelle sonst vorkommt, hier wachsen ein paar Dutzend<br />

dieser zottigen Kleinode auf engem Raum. Trotzdem<br />

sind sie in ihrem Fortbestand stark gefährdet!! Zwei Ausrufezeichen<br />

in Flora Helvetica (FH) heisst eben genau das. Und<br />

mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, dass wir die letzte<br />

Generation sein könnten, die diese Blumen in freier Natur sehen,<br />

wenn wir nicht Sorge für den Schutz solcher Seltenheiten<br />

tragen. Sie ist übrigens im Blumenladen als ganze Pflanze<br />

zu moderatem Preis erhältlich. Im Besonderen soll also im<br />

Umgang mit dieser Pflanze gelten, was für alle Begegnungen<br />

mit Wildpflanzen selbstverständlich sein sollte:<br />

Anschauen,<br />

Fotografieren,<br />

Dokumentieren:<br />

Pflücken:<br />

Ausgraben:<br />

Hagebuche<br />

Geniessen wir also die Blütenpracht. Es gibt hier in nächster<br />

Nähe übrigens noch eine weitere Fläche, auf der diese<br />

Blumen vorkommen, aber die Wiese hier hat das reichste<br />

Vorkommen der Gemeinen Küchenschelle zu bieten.<br />

Nachdem wir uns sattgesehen haben, setzen wir den<br />

Weg fort – und werden mit weiteren Begegnungen wie dem<br />

Wald-Bingelkraut (Mercurialis perennis) belohnt. Bei einem<br />

nahen Feldgehölz treibt eine Hagebuche erste Blattknospen<br />

aus. Auf einer Hagebuche wachsen männliche und weibliche<br />

Blüten, sie ist somit einhäusig. Die Hagebuche gehört übrigens<br />

nicht zu den Buchen-, sondern zu den Birkengewächsen.<br />

Mittlerweile stehen wir am Waldrand, wo viele Herbstzeitlosen<br />

(Colchicum autumnale) ihre Blätter dem Frühlingshimmel<br />

entgegenstrecken. Im Herbst, wenn die blassvioletten<br />

Blüten erblühen, werden die Laubblätter bereits verwelkt sein.<br />

Die Blätter sollten übrigens nicht mit denen des Bärlauchs<br />

verwechselt werden. Die Herbstzeitlose heisst auf Latein:<br />

Colchium autumnale, was auf das Gift Colchizin verweist. Die<br />

Herbstzeitlose hat eine etwas komplizierte Systematik: Sie<br />

gehört zur Klasse der «Einkeimblättrigen». Solche Pflanzen<br />

treiben aus dem Samen nur mit einem Keimblatt. Sie ist eingereiht<br />

in die Ordnung «Lilienartige» und in die Familie der<br />

«Zeitlosengewächse», Gattung «Zeitlosen». So funktioniert<br />

übrigens die botanische Systematik in etwa. Für uns genügt<br />

in aller Regel die Kenntnis von Gattung und Art, eventuell noch<br />

die Familienzugehörigkeit. Das ist natürlich hervorragend,<br />

aber nicht absolut notwendig. Für Ambitionierte bietet sich<br />

24 | 1 Gemeine Küchenschelle

als Eselsbrücke Folgendes an: Die Anfangsbuchstaben der<br />

Begriffe (nach alter Systematik): Reich, Unterreich, Stamm,<br />

Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art, Rasse (Unterart) ergeben<br />

den russischen Familiennamen RUSKOFGAR.<br />

Wir wandern den sanft ansteigenden Waldweg empor und<br />

folgen diesem, nachdem er den Wald für ein kurzes Wegstück<br />

verlässt, bis zum Punkt 712 m. Dort wählen wir den<br />

Weg rechts, Richtung Strihe, bis nach der zweiten Kurve ein<br />

mittelsteiler Grashang rechts an den Weg grenzt. Dort steigen<br />

wir über dieses Wiesenstück bis zur Krete empor, ca.<br />

120 m. Rechts haltend treffen wir dann wieder auf einen markierten<br />

Weg, der zur Strihe hochführt.<br />

Oben auf der Strihe (Wegweiserangabe: «Strihen») befinden<br />

sich ein paar Sitzbänke zum Ausruhen und natürlich um die<br />

Blütenpracht zahlreicher<br />

Küchenschellen<br />

Bärlauch (Allium ursinum)<br />

Herbstzeitlose<br />

Herbstzeitlose<br />

25

Aussicht zu geniessen. Bis zu den Alpen reicht der Blick,<br />

wenngleich oftmals Dunst und Staub die klare Sicht etwas<br />

einschränken; schön ist es hier allemal. Nachdem wir uns<br />

von dem Panorama losreissen konnten, nehmen wir den Weg<br />

wieder talwärts, und zwar in Nordostrichtung, dem Pfad entlang<br />

via «Oberloch». Dort mündet der Pfad in den Weg, auf<br />

dem wir hergekommen sind. Wir werden dem Weg, wieder<br />

über Punkt 712 m (Karte), zurückfolgen. Diesmal können wir<br />

den schmalen Pfad durch die Hinterrebe umgehen, indem<br />

wir einfach den bequemeren Talweg zu unserem Ausgangspunkt<br />

Oberi Langmatt respektive zur Bushaltestelle «Asp<br />

Abzw.» gehen. Dort endet unsere erste Botanik-Exkursion.<br />

Auf dem letzten Wegstück treffen wir noch mehrere interessante<br />

Pflanzen an, von denen hier wenigstens zwei vorgestellt<br />

werden sollen: Schwarzer und Roter Holunder.<br />

26 | 1 Gemeine Küchenschelle

Den frappantesten Unterschied zwischen den Holunder-<br />

Arten machen die Bilder sehr schön anschaulich. Sicherstes<br />

Unterscheidungsmerkmal ist die Farbe des Markes in ihren<br />

Zweigen.<br />

Schwarzer Holunder<br />

Roter Holunder<br />

Roter Holunder = Rotes Mark,<br />

Schwarzer Holunder = Weisses<br />

Mark<br />

27

Weitere Sehenswürdigkeiten<br />

in der Region<br />

http://www.densbueren.ch/de/portrait/<br />

sehenswuerdigkeiten/welcome.php<br />

Aussichtspunkt Asper Strihe<br />

Lage: Westlich von Asp auf 838 m ü. M.<br />

( Koord. 645‘005/254‘670).<br />

Aussichtspunkt Herzberg/<br />

Mittlisberg<br />

Oberhalb Reservoir Herzberg (Koord. 645‘836/254‘400)<br />

befinden sich die zwei Aussichtspunkte mit Blick Richtung<br />

Süden über Küttigen, Aarau und das Mittelland. Das Panorama<br />

erstreckt sich von den Glarner- über die Zentral- bis zu<br />

den Berner Alpen.<br />

Burgruine Urgiz<br />

Die Ruine befindet sich auf einem Felssporn am nördlichen<br />

Ende der Gemeinde Densbüren (Koord. 646‘240/256‘835).<br />

Dörfer Asp und Densbüren<br />

Bemerkenswerte Ortsbilder.<br />

28 | 1 Gemeine Küchenschelle