Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ

Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ

Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

FRANK KRÜGER, WERNER KLEMM, ANNEGRET THIEKEN, HOLGER WEISS, PETER WYCISK ABSCHNITT 2SCHADSTOFF - DEFINITION, HERKUNFT?<br />

Möglichkeiten zur Reduzierung der <strong>Schadstoffbelastung</strong> im Muldesystem<br />

Die Nachhaltigkeit der Einträge von Schwermetallen<br />

und Arsen auf zwar erhöhtem, Grenzwerte<br />

überschreitenden, jedoch für industrielle Reinigungsanlagen<br />

uneffektiven teurem Niveau, erfordert<br />

neben Maßnahmen zur Reduzierung der Quellen<br />

den Einsatz passiver, kostengünstiger<br />

Sanierungsverfahren. Grubenwässer und Haldensickerwässer<br />

verfügen häufig über hohe Gehalte<br />

an Eisen und Aluminium, und damit über ein erhebliches<br />

"Selbstreinigungspotenzial" (26, 28).<br />

Es ist nämlich möglich, Eisen und Aluminium zur<br />

Ausfällung zu bringen. Bei diesen Ausfällungsreaktionen<br />

kommt es, abhängig von den konkreten geochemischen<br />

Bedingungen zur Entfernung von<br />

Schadstoffen aus der gelösten Phase und zur Festlegung<br />

im Gewässersediment. Vor allem Arsen,<br />

Blei und Zink lassen sich in hohen Konzentrationen<br />

an diesen eisen- und aluminiumhaltigen Niederschlägen<br />

stabil fixieren und durch Sedimentation<br />

aus <strong>dem</strong> Grubenwasser entfernen.<br />

Für die Oxidation des zunächst im Gruben- und<br />

Haldensickerwasser anfallenden Fe II sowie für die<br />

Sedimentation der Eisen- und Aluminium-Hydroxide<br />

sind im jeweiligen Bereich geeignete Bedingungen<br />

zu schaffen, so daß dieser Prozeß ohne<br />

weiteren Aufwand "natürlich" ablaufen kann.<br />

In belasteten Fließgewässsern kann bei ausreichenden<br />

Schwebgehalten ebenfalls eine Verringerung<br />

der Schwermetall- und As-Konzentrationen<br />

erreicht werden. Ein Beispiel für eine natürliche<br />

Eintrag. Es ist keine Verringerung der Gehalte in<br />

den Sedimenten festzustellen. Für Arsen wird in<br />

der Freiberger Mulde sogar eine Erhöhung der<br />

Belastung registriert (Abb. 2-7).<br />

Ein weiteres <strong>Hochwasser</strong> wird die neuen Sedimente<br />

wiederum flussabwärts transportieren. Für<br />

die notwendige Reduzierung dieser Emissionen<br />

aus Bergbauanlagen müssen bauliche und geochemische<br />

Barrieresysteme installiert und genutzt<br />

werden. Der Erosion von belasteten Böden kann<br />

durch Flächenstilllegung und Begrünung deutlich<br />

entgegnet werden. Die Sanierung von Halden in<br />

Ufernähe sollte den Abtrag von belastetem Material<br />

bei <strong>Hochwasser</strong> verhindern.<br />

Nach<strong>dem</strong> hier etwas tiefer eine Quelle hoher anorganischer<br />

Schadstoffeinträge im <strong>Elbe</strong>-Einzugsgebiet<br />

betrachtet wurde, wenden wir uns jetzt der Herkunft<br />

der zweiten Hauptgruppe von Schadstoffen<br />

zu, den organischen Schadstoffe.<br />

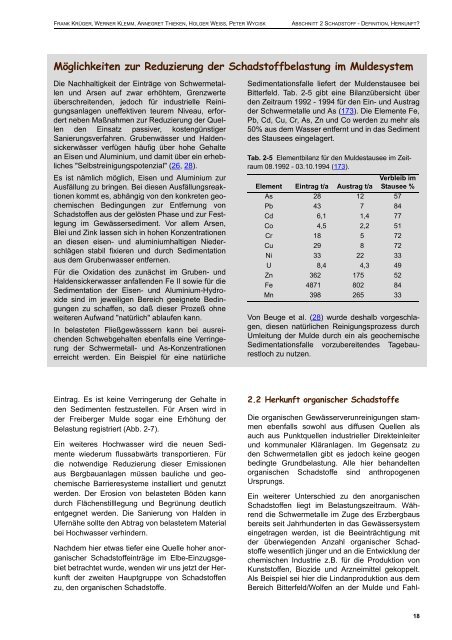

Sedimentationsfalle liefert der Muldenstausee bei<br />

Bitterfeld. Tab. 2-5 gibt eine Bilanzübersicht über<br />

den Zeitraum 1992 - 1994 für den Ein- und Austrag<br />

der Schwermetalle und As (173). Die Elemente Fe,<br />

Pb, Cd, Cu, Cr, As, Zn und Co werden zu mehr als<br />

50% aus <strong>dem</strong> Wasser entfernt und in das Sediment<br />

des Stausees eingelagert.<br />

Tab. 2-5 Elementbilanz für den Muldestausee im Zeitraum<br />

08.1992 - 03.10.1994 (173).<br />

Verbleib im<br />

Element Eintrag t/a Austrag t/a Stausee %<br />

As 28 12 57<br />

Pb 43 7 84<br />

Cd 6,1 1,4 77<br />

Co 4,5 2,2 51<br />

Cr 18 5 72<br />

Cu 29 8 72<br />

Ni 33 22 33<br />

U 8,4 4,3 49<br />

Zn 362 175 52<br />

Fe 4871 802 84<br />

Mn 398 265 33<br />

Von Beuge et al. (28) wurde deshalb vorgeschlagen,<br />

diesen natürlichen Reinigungsprozess durch<br />

Umleitung der Mulde durch ein als geochemische<br />

Sedimentationsfalle vorzubereitendes Tagebaurestloch<br />

zu nutzen.<br />

2.2 Herkunft organischer Schadstoffe<br />

Die organischen Gewässerverunreinigungen stammen<br />

ebenfalls sowohl aus diffusen Quellen als<br />

auch aus Punktquellen industrieller Direkteinleiter<br />

und kommunaler Kläranlagen. Im Gegensatz zu<br />

den Schwermetallen gibt es jedoch keine geogen<br />

bedingte Grundbelastung. Alle hier behandelten<br />

organischen Schadstoffe sind anthropogenen<br />

Ursprungs.<br />

Ein weiterer Unterschied zu den anorganischen<br />

Schadstoffen liegt im Belastungszeitraum. Während<br />

die Schwermetalle im Zuge des Erzbergbaus<br />

bereits seit Jahrhunderten in das Gewässersystem<br />

eingetragen werden, ist die Beeinträchtigung mit<br />

der überwiegenden Anzahl organischer Schadstoffe<br />

wesentlich jünger und an die Entwicklung der<br />

chemischen Industrie z.B. für die Produktion von<br />

Kunststoffen, Biozide und Arzneimittel gekoppelt.<br />

Als Beispiel sei hier die Lindanproduktion aus <strong>dem</strong><br />

Bereich Bitterfeld/Wolfen an der Mulde und Fahl-<br />

18