Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ

Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ

Schadstoffbelastung nach dem Elbe-Hochwasser 2002 - UFZ

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

FRANK KRÜGER ABSCHNITT 3SCHADSTOFFE IN DER HOCHWASSERWELLE<br />

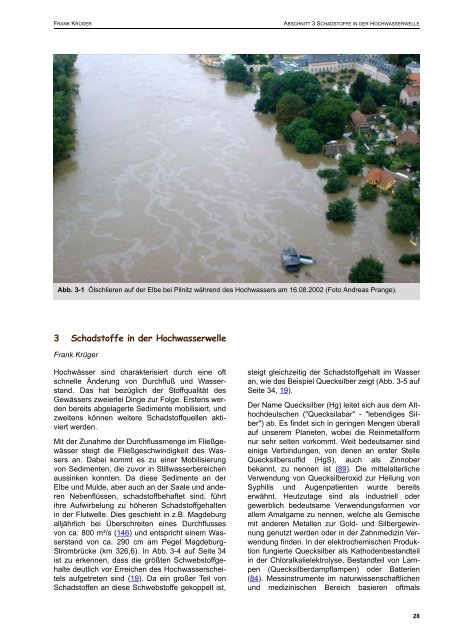

Abb. 3-1 Ölschlieren auf der <strong>Elbe</strong> bei Pilnitz während des <strong>Hochwasser</strong>s am 16.08.<strong>2002</strong> (Foto Andreas Prange).<br />

3 Schadstoffe in der <strong>Hochwasser</strong>welle<br />

Frank Krüger<br />

Hochwässer sind charakterisiert durch eine oft<br />

schnelle Änderung von Durchfluß und Wasserstand.<br />

Das hat bezüglich der Stoffqualität des<br />

Gewässers zweierlei Dinge zur Folge. Erstens werden<br />

bereits abgelagerte Sedimente mobilisiert, und<br />

zweitens können weitere Schadstoffquellen aktiviert<br />

werden.<br />

Mit der Zunahme der Durchflussmenge im Fließgewässer<br />

steigt die Fließgeschwindigkeit des Wassers<br />

an. Dabei kommt es zu einer Mobilisierung<br />

von Sedimenten, die zuvor in Stillwasserbereichen<br />

aussinken konnten. Da diese Sedimente an der<br />

<strong>Elbe</strong> und Mulde, aber auch an der Saale und anderen<br />

Nebenflüssen, schadstoffbehaftet sind, führt<br />

ihre Aufwirbelung zu höheren Schadstoffgehalten<br />

in der Flutwelle. Dies geschieht in z.B. Magdeburg<br />

alljährlich bei Überschreiten eines Durchflusses<br />

von ca. 800 m³/s (146) und entspricht einem Wasserstand<br />

von ca. 290 cm am Pegel Magdeburg-<br />

Strombrücke (km 326,6). In Abb. 3-4 auf Seite 34<br />

ist zu erkennen, dass die größten Schwebstoffgehalte<br />

deutlich vor Erreichen des <strong>Hochwasser</strong>scheitels<br />

aufgetreten sind (19). Da ein großer Teil von<br />

Schadstoffen an diese Schwebstoffe gekoppelt ist,<br />

steigt gleichzeitig der Schadstoffgehalt im Wasser<br />

an, wie das Beispiel Quecksilber zeigt (Abb. 3-5 auf<br />

Seite 34, 19).<br />

Der Name Quecksilber (Hg) leitet sich aus <strong>dem</strong> Althochdeutschen<br />

("Quecksilabar" - "lebendiges Silber")<br />

ab. Es findet sich in geringen Mengen überall<br />

auf unserem Planeten, wobei die Reinmetallform<br />

nur sehr selten vorkommt. Weit bedeutsamer sind<br />

einige Verbindungen, von denen an erster Stelle<br />

Quecksilbersulfid (HgS), auch als Zinnober<br />

bekannt, zu nennen ist (89). Die mittelalterliche<br />

Verwendung von Quecksilberoxid zur Heilung von<br />

Syphilis und Augenpatienten wurde bereits<br />

erwähnt. Heutzutage sind als industriell oder<br />

gewerblich bedeutsame Verwendungsformen vor<br />

allem Amalgame zu nennen, welche als Gemische<br />

mit anderen Metallen zur Gold- und Silbergewinnung<br />

genutzt werden oder in der Zahnmedizin Verwendung<br />

finden. In der elektrochemischen Produktion<br />

fungierte Quecksilber als Kathodenbestandteil<br />

in der Chloralkalielektrolyse, Bestandteil von Lampen<br />

(Quecksilberdampflampen) oder Batterien<br />

(84). Messinstrumente im naturwissenschaftlichen<br />

und medizinischen Bereich basieren oftmals<br />

28