L'Hétérométrie “faible”, l'hétérométrie “forte” et l'isométrie “pure”: les ...

L'Hétérométrie “faible”, l'hétérométrie “forte” et l'isométrie “pure”: les ...

L'Hétérométrie “faible”, l'hétérométrie “forte” et l'isométrie “pure”: les ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Maiz se ce mot “legiere” estoit ailleurs assis ou aucuns consonans aprés ly s’enssuiviste, lors tendroit il le<br />

lieu de troiz sillebes <strong>et</strong> osteroit simplement la mesure de la rime, sy come se on disoit “no foiz a condampner<br />

legiere seroit”.<br />

Le théoricien cherche ici à différencier <strong>les</strong> vers de onze syllabes à rimes masculines des vers de dix<br />

syllabes à rimes féminines qui, comptant tous <strong>les</strong> deux le même nombre de syllabes pour une oreille<br />

du Moyen Âge, ne sont pas pour autant égaux. La rime féminine ajoute une syllabe – cela est évident<br />

d’après la terminologie de tous <strong>les</strong> arts poétiques, qu’il s’agisse d’Évrart de Conty ou des autres. Mais<br />

elle ne rem<strong>et</strong> pas en cause le rapport harmonieux entre <strong>les</strong> deux parties du vers selon la théorie<br />

d’Évrart de Conty: “ceste tierce sillebe ne oste point la mesure de la rime”.<br />

La différence du genre des rimes a une implication métrique dans la poésie médiévale strophique<br />

française. Les deux concepts opposés d’hétérométrie <strong>et</strong> d’isométrie sont donc anachroniques. Nous<br />

proposons de parler plutôt d’hétérométrie <strong>“forte”</strong>, lorsque coexistent plusieurs types des vers, <strong>et</strong><br />

d’hétérométrie <strong>“faible”</strong>, lorsque seuls changent <strong>les</strong> genres des rimes. S’y ajoutent <strong>les</strong> pièces en<br />

isométrie <strong>“pure”</strong>, où <strong>les</strong> strophes sont construites sur un seul type de vers <strong>et</strong> un seul genre de rimes. Or<br />

selon Eustache Deschamps, ces trois types de strophes ne sont pas tous recommandés pour la ballade.<br />

3. L’hétérométrie est indispensable à la ballade pour apporter une variation harmonieuse<br />

entre différents groupes rythmiques<br />

3.1. La ballade<br />

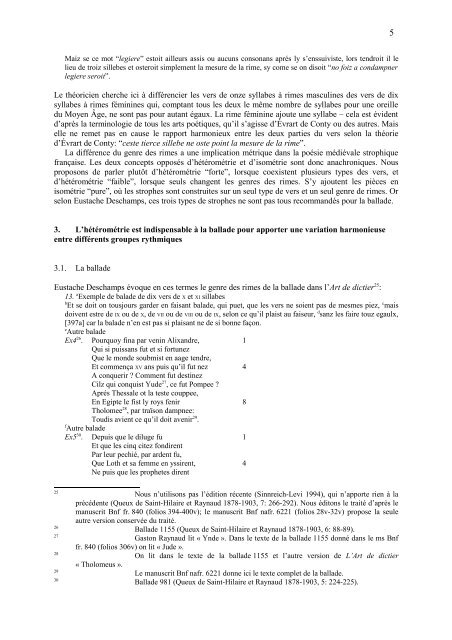

Eustache Deschamps évoque en ces termes le genre des rimes de la ballade dans l’Art de dictier 25 :<br />

13. a Exemple de balade de dix vers de X <strong>et</strong> XI sillabes<br />

b Et se doit on tousjours garder en faisant balade, qui pu<strong>et</strong>, que <strong>les</strong> vers ne soient pas de mesmes piez, c mais<br />

doivent estre de IX ou de X, de VII ou de VIII ou de IX, selon ce qu’il plaist au faiseur, d sanz <strong>les</strong> faire touz egaulx,<br />

[397a] car la balade n’en est pas si plaisant ne de si bonne façon.<br />

e Autre balade<br />

Ex4 26 . Pourquoy fina par venin Alixandre, 1<br />

Qui si puissans fut <strong>et</strong> si fortunez<br />

Que le monde soubmist en aage tendre,<br />

Et commença XV ans puis qu’il fut nez 4<br />

A conquerir ? Comment fut destinez<br />

Cilz qui conquist Yude 27 , ce fut Pompee ?<br />

Aprés Thessale ot la teste couppee,<br />

En Egipte le fist ly roys fenir 8<br />

Tholomee 28 , par traïson dampnee:<br />

Toudis avient ce qu’il doit avenir 29 .<br />

f Autre balade<br />

Ex5 30 . Depuis que le diluge fu 1<br />

Et que <strong>les</strong> cinq citez fondirent<br />

Par leur pechié, par ardent fu,<br />

Que Loth <strong>et</strong> sa femme en yssirent, 4<br />

Ne puis que <strong>les</strong> proph<strong>et</strong>es dirent<br />

25 Nous n’utilisons pas l’édition récente (Sinnreich-Levi 1994), qui n’apporte rien à la<br />

précédente (Queux de Saint-Hilaire <strong>et</strong> Raynaud 1878-1903, 7: 266-292). Nous éditons le traité d’après le<br />

manuscrit Bnf fr. 840 (folios 394-400v); le manuscrit Bnf nafr. 6221 (folios 28v-32v) propose la seule<br />

autre version conservée du traité.<br />

26 Ballade 1155 (Queux de Saint-Hilaire <strong>et</strong> Raynaud 1878-1903, 6: 88-89).<br />

27 Gaston Raynaud lit « Ynde ». Dans le texte de la ballade 1155 donné dans le ms Bnf<br />

fr. 840 (folios 306v) on lit « Jude ».<br />

28<br />

« Tholomeus ».<br />

On lit dans le texte de la ballade 1155 <strong>et</strong> l’autre version de L’Art de dictier<br />

29 Le manuscrit Bnf nafr. 6221 donne ici le texte compl<strong>et</strong> de la ballade.<br />

30 Ballade 981 (Queux de Saint-Hilaire <strong>et</strong> Raynaud 1878-1903, 5: 224-225).<br />

5