PDF - 7.1 Mo - Numéro Zéro #1

PDF - 7.1 Mo - Numéro Zéro #1

PDF - 7.1 Mo - Numéro Zéro #1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

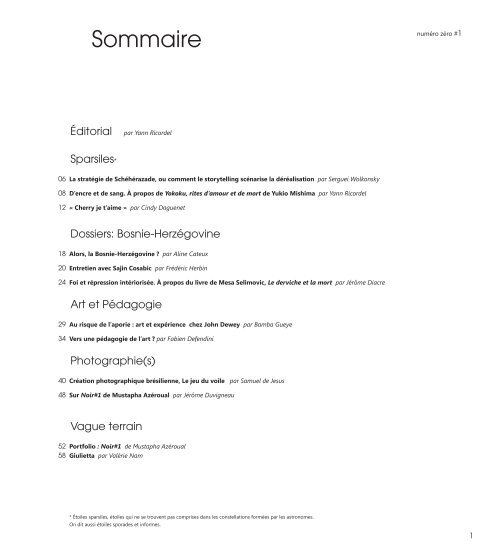

Sommaire<br />

Éditorial par Yann Ricordel<br />

Sparsiles*<br />

06 La stratégie de Schéhérazade, ou comment le storytelling scénarise la déréalisation par Serguei Wolkonsky<br />

08 D’encre et de sang. À propos de Yokoku, rites d’amour et de mort de Yukio Mishima par Yann Ricordel<br />

12 « Cherry je t’aime » par Cindy Daguenet<br />

Dossiers: Bosnie-Herzégovine<br />

18 Alors, la Bosnie-Herzégovine ? par Aline Cateux<br />

20 Entretien avec Sajin Cosabic par Frédéric Herbin<br />

24 Foi et répression intériorisée. À propos du livre de Mesa Selimovic, Le derviche et la mort par Jérôme Diacre<br />

Art et Pédagogie<br />

29 Au risque de l’aporie : art et expérience chez John Dewey par Bamba Gueye<br />

34 Vers une pédagogie de l’art ? par Fabien Defendini<br />

Photographie(s)<br />

40 Création photographique brésilienne, Le jeu du voile par Samuel de Jesus<br />

48 Sur Noir<strong>#1</strong> de Mustapha Azéroual par Jérôme Duvigneau<br />

Vague terrain<br />

52 Portfolio : Noir<strong>#1</strong> de Mustapha Azéroual<br />

58 Giulietta par Valérie Nam<br />

* Étoiles sparsiles, étoiles qui ne se trouvent pas comprises dans les constellations formées par les astronomes.<br />

On dit aussi étoiles sporades et informes.<br />

numéro zéro <strong>#1</strong><br />

1

É d i t o r i a l<br />

«Vers le milieu de la deuxième nuit, Thomas se leva et descendit sans bruit.<br />

Personne ne l’aperçut qu’un chat presque aveugle qui, voyant la nuit changer de forme,<br />

courut derrière cette nouvelle nuit qu’il ne voyait pas.»<br />

Maurice Blanchot, Thomas l’Obscur, 1950<br />

C’est de manière non concertée que ce premier numéro de <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> est venu se placer sous le signe du noir. Les peintures noires de<br />

Sanjin Cosabic. Puis le noir d’encre de Yukio Mishima. Enfin les photographies de Mustapha Azéroual et le texte de Jérôme Duvigneau qui les<br />

introduit. Funeste présage ? Rien de moins sûr : le noir n’est pas à considérer ici comme post-apocalyptique, mais plutôt comme la nullité,<br />

le degré zéro, la neutralité à partir desquels quelque chose peut se construire, émerger. À l’image du procédé que l’on appelle en gravure,<br />

précisément, la manière noire : enduire la plaque métallique de vernis couleur mélasse, graver son dessin, passer au bain d’acide — les parties<br />

nue sont alors attaquées —, passer à l’encre, essuyer… Sortie de la presse, le trait apparaît sur le papier blanc. « Back in Black », « Paint<br />

it Black », « Noir c’est noir ». Noir, noir, noir.<br />

Le noir porte en lui cette ambivalence : il peut tout à la fois représenter la vacuité, la vacance de signifié, ou au contraire concentrer toutes les<br />

images possibles, le signifiant dans sa totalité. À ce propos, Lawrence Alloway a rapporté qu’à l’occasion d’une exposition d’aquarelles en 1949<br />

à la Betty Parsons Gallery, l’un des représentants majeurs de l’abstraction géométrique aux États-Unis, Ad Reinhardt, insistait avec humour<br />

dans le catalogue sur le caractère non figuratif de son travail : « La plupart des peintures ont été faites dans les Îles Vierges Américaines,<br />

sur une petite île au large de St. John. Elles ne contiennent ni coquillages, ni grottes subaquatiques, ni sable aveuglant ni vents sauvages ni<br />

superstitions, ni peur des profondeurs, ni magie de l’Ouest indien, ni zombies ni oursins. Il n’y a en elles ni trace ni goût de langouste ou<br />

de tortue, de mangue ou de mangouste, ni rhum ni Coca-Cola, pas de bambou ni de barracuda ni de moteur hors-bord. Pas de poisson<br />

tropical ou de volaille, pas de caricatures humaines, pas de terre ou de mer natives, pas de ciel, pas d’abstractions de la nature, pas de nature<br />

mortes « high » ou « low », pas d’histoires caribéennes camouflées, pas de fonds religieux régionaux, pas de mythes raciaux ou politiques<br />

locaux. » Alloway poursuit en rapportant l’anecdote suivante : « Je dis à Reihardt combien j’aimais cette liste exubérante de dénégations, il<br />

dit alors : “Certes, mais ce qu’il y a d’amusant c’est que toutes ces choses sont dans les peintures.” » On peut très bien imaginer que les Black<br />

Paintings, qu’évoque Jérôme Duvigneau dans son texte, ou même les Ultimate Paintings des années 1960, qui firent la célébrité du peintre,<br />

soient porteuses de la même équivocité.<br />

Le choix du noir est peut-être ici aussi une réaction à l’ère de la « une », de la couverture indexée sur les effets de surprise et de choc. Ici pas<br />

de belle photo sur papier glacé, mais un noir sans doute cousin de celui du drapeau anarchiste. Ce choix consonne avec le parti pris initial de<br />

ne pas faire de la nouveauté une contrainte, de ne pas s’inféoder à l’actualité. <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> s’arroge le droit d’être anachronique, uchronique,<br />

diachronique. Pas de belle image pour interpeller le chaland, mais un noir qui dit que ce qui est intéressant est à l’intérieur. « Peut-être le mal<br />

du siècle c’est l’emballage », dit une chanson du groupe Diabologum : <strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> n’a aucune vocation décorative, il n’est pas un accessoire :<br />

<strong>Numéro</strong> <strong>Zéro</strong> c’est de la pensée qui demande à être repensée, mise en activité.<br />

Enfin, le noir représente peut-être l’ultime angoisse d’une époque obsessionnellement écranique, continuellement perfusée de signes en<br />

tous genres. La coupure du signal, la solitude et l’isolement, la fin de l’existence virtuelle, l’écran d’un noir abyssal — avec comme point de<br />

fuite la mort numérique… Freud raconte l’histoire d’un enfant qui a peur du noir : il s’adresse à sa tante qui est dans la pièce à côté et lui<br />

dit « parle moi car j’ai peur ». La tante répond : « A quoi cela te servirait-il puisque tu ne me vois pas ? ». Alors l’enfant dit : « Il fait plus clair<br />

lorsque quelqu’un parle ». Le noir pourrait ouvrir une niche temporelle propice à la pensée, à la concentration, à la reconsidération de ce<br />

que sont nos vies.<br />

N’ayons pas peur du noir.<br />

Yann Ricordel, Rédacteur en chef<br />

3

SPARSILES<br />

5

La Stratégie de Schéhérazade<br />

ou Comment le storytelling scénarise la déréalisation<br />

par Serguei Wolkonsky<br />

« Quand elle est régie par des rapports de production capitalistes, l’histoire<br />

est comparable à l’action inconsciente de l’individu qui rêve : elle est certes<br />

faite par les hommes, mais sans plan ni conscience, pour ainsi dire comme<br />

dans un rêve. » Rolf Tiedemann<br />

Mythomanie ou « mythographie » ?<br />

Dans la société du rêve, chaque destin se voit affublé d’un capital « mythographique<br />

». Chacun a son histoire et toutes se valent. Le récit se nourrit de la<br />

participation de ses personnages et de leur capacité à faire valoir un itinéraire<br />

dans la narration. Le récit maintient les personnages dans une égalité rêvée. La<br />

consommation devient aventure, l’acte d’achat une communion au mythe de<br />

la marque. Les problèmes eux-mêmes sont « mythologisés », ce qui permet<br />

d’éviter d’avoir à regarder en face les phénomènes qui sont critiqués comme<br />

participant de la crise du capitalisme, ou de présenter cette société du rêve<br />

qu’est devenu le capitalisme sous une forme si dénaturée que la critique<br />

favorise finalement une complaisance parasitaire à son égard.<br />

L’invention du « métasilence »<br />

Le storytelling redécouvre le mythe en tant que structure fondamentale permettant<br />

à l’homme d’agir sur le monde et de rassembler les éléments nécessaires<br />

à la construction de son point de vue, mais à la différence du mythe,<br />

il cesse d’être parole. Si le mythe est un métalangage, le storytelling est un<br />

« métasilence », c’est-à-dire un silence qui nous parle de notre incapacité à<br />

formuler des projets véritables, car, en définitive, ce recours systématique aux<br />

supposés bienfaits du récit est un leurre, une « stratégie de Schéhérazade »<br />

qui vise à gagner du temps.<br />

La forme d’oubli du mensonge<br />

L’opacité des grands mythes hérités de l’Histoire se reconstruit dans le plein<br />

jour des petites histoires liées à nos croyances ultramodernes. Quand tout<br />

devient mythe, du baril de lessive au burger en passant par une galaxie d’objets,<br />

de marques et d’ego reboostés au récit de leur illusoire unicité, tout<br />

devient alors vérité, le mythe n’étant plus lui-même que la forme d’oubli du<br />

mensonge.<br />

Le pouvoir qui se voit réduit dans son exercice à faire adopter des décisions<br />

techniques prises par des instances extra-démocratiques, voire extra-nationales,<br />

a trouvé dans la pensée narrative un moyen d’administrer ses propres<br />

vacances. Dès lors, l’activité pseudo-décisionnelle de l’état sera scénarisée,<br />

tout comme la vie de ceux qui ont été élus pour gouverner à l’intérieur de<br />

leur propre récit.<br />

Il est à cet égard assez significatif que le storytelling ait fait son apparition<br />

aux États-Unis sous la présidence d’un ancien acteur d’Hollywood : ce fait<br />

autorise les gourous du storytelling à nous faire croire qu’ils pouvaient faire<br />

élire à la Maison Blanche n’importe quel homme, pourvu qu’il sache raconter<br />

des histoires ou les interpréter.<br />

Dans « narration », il y a « nation »<br />

Le rêve américain n’est sans doute que l’assemblage des success-stories<br />

d’hommes et de femmes exemplaires, élevés au rang de légendes, dont les<br />

noms clignotent comme des enseignes entre deux rangées de gratte-ciels.<br />

Ceux-là ont créé leurs propres récits. Ils ont vendu leurs marchandises dans un<br />

emballage de rêves grand public. Ils sont devenus des marques ou ont marqué<br />

leur temps. Dans un pays où le récit s’est emparé, à tous les niveaux de la vie<br />

sociale, de l’imaginaire individuel et collectif, un homme sans histoire a en effet<br />

peu de chance de se faire entendre et d’être élu. L’horizon du récit américain,<br />

c’est la nation de tous les possibles, où l’émigré va pouvoir, chapitre après<br />

chapitre, vivre et se raconter. Peu importe le destin. C’est le récit qui compte.<br />

Un destin qui ne se raconte pas est improductif. Ce qui fonde la légitimité d’un<br />

récit, à notre époque, c’est sa valeur d’usage : le récit doit servir un profit, une<br />

plus-value de narration qui tend à devenir monnaie. En dépit de son inscription<br />

très marquée dans le temps présent, l’imaginaire du storyteller n’est pas très<br />

éloigné de celui du mage-lieur. Sa conception du pouvoir est éminemment<br />

magique. Il en va des entreprises et des nations comme des hommes. Après<br />

l’Histoire, les États-nations ont compris qu’ils devaient se raconter pour être.<br />

Les États-Unis ont inventé, en ce qui les concerne, l’état-narration. Devenir<br />

américain, c’est entrer dans une légende. Réalise socialement le rêve américain<br />

celui qui le réalise au sens hollywoodien du terme, c’est-à-dire celui qui le met<br />

en récit au moyen de sa propre réussite, en dirigeant ainsi le rêve des autres.<br />

La réalité comme enjeu de pouvoir<br />

Historiens, juristes, pédagogues, physiciens, économistes, psychologues…<br />

Aujourd’hui, chacun veut mettre en récit sa participation au monde avec l’intention<br />

plus ou moins déclarée de constituer ainsi une réalité. Chacun y va de<br />

sa petite histoire en espérant augmenter sa propre crédibilité et peu importe<br />

si ces récits juxtaposés deviennent un substitut aux faits et aux arguments<br />

rationnels. Il y a une prime à l’émotion pour celui qui sait raconter la bonne<br />

histoire au bon moment. Bien plus que s’assurer une prise sur le réel, cette<br />

gymnastique est présentée dans les manuels de storytelling comme l’une des<br />

clefs du pouvoir. Scénariser la réalité selon ses propres désirs, voilà le grand<br />

fantasme à une époque où l’avènement du jeu célèbre dans ses fictions nos<br />

qualités de personnages, en endormant, sur le plan de la consistance, notre<br />

vitalité de citoyens. La story n’est aucunement philanthrope. Elle vise à nous

convaincre, à orienter, à diriger nos actes. L’émotion qu’elle véhicule ne vise<br />

aucune libération. Ainsi, notre réalité apparaît comme un champ de bataille où<br />

s’affrontent des récits concurrents. Dans ce contexte, l’efficacité d’une story se<br />

mesure au nombre des personnages qu’elle annexe. Est réelle et mythique l’histoire<br />

qui sait émouvoir et soumettre le plus grand nombre de personnages.<br />

La communion narrative<br />

Après la grande purge des utopies du siècle précédent, notre société est<br />

aujourd’hui prête pour une reconfiguration des croyances. Nombreux sont ceux<br />

qui entendent répondre à la prétendue quête de sens de nos contemporains en<br />

lançant leurs nouvelles campagnes de rédemption. Les nouveaux récits conduisent<br />

les individus « égarés » dans un monde indéchiffrable à s’identifier à des<br />

modèles simples tout en se conformant, sur le chemin de la conversion, aux<br />

protocoles émouvants imposés par leurs maîtres. L’émotion elle-même devient<br />

l’objet d’un management décomplexé. Le nouveau sujet du capitalisme peut<br />

bien afficher son âme, puisque l’on reconnaît de prime abord les souffrances<br />

de son « moi émotionnel ». Là encore, grande découverte du marketing : les<br />

consommateurs sont des êtres sensibles et l’on peut stimuler efficacement leurs<br />

émotions par une histoire pour déclencher un acte d’achat ou une adhésion<br />

inconditionnelle de leur part. À cette insistante question de la quête de sens, les<br />

storytellers ont trouvé une réponse d’une étonnante modernité : la communion<br />

narrative. La société entière est prête à communier au récit, puisque les individus<br />

qui la composent ont intégré malgré eux, et depuis longtemps, les schémas et<br />

les usages du marketing jusque dans leur vie intime.<br />

Nous communions au récit de notre propre dissolution dans la trame d’une<br />

intrigue qui nous assigne un rôle de figurant en nous faisant croire que nous<br />

sommes acteurs. Nous faisons corps avec la machine narrative et la réalité que<br />

nous consommons dans les médias n’est qu’un plan ajouté aux histoires qui<br />

nous bercent. Nous communions au récit et nous sommes communiés, car nos<br />

corps et notre sang alimentent ce récit, sans lequel la vraie vie ne serait qu’une<br />

réalité froide, c’est-à-dire une survie éloignée de la chaleur des projecteurs. Le<br />

récit devient anthropophage quand nous devenons incapables de lui opposer<br />

nos rêves et d’assumer ces derniers sans nous raconter d’histoires. Il y a déréalisation<br />

quand les récits se contaminent et se confondent, quand ma vie entre<br />

dans la série télévisée et inversement, quand la langue dans laquelle je me<br />

raconte n’est plus la mienne, mais celle du récit qui me mange.<br />

La possibilité d’un « antirécit »<br />

Grande catégorie de la connaissance pour Roland Barthes, le récit, dans l’utilisation<br />

abusive qu’en fait le storytelling, est aussi une arme d’ignorance massive<br />

qui peut autoriser toute incursion dans le réel. La réalité elle-même, écrasée<br />

sous un empilement d’histoires, n’est plus directement perceptible. Le récit,<br />

tel que le conçoit Jorge Luis Borges à l’ère de la littérature, doit être considéré<br />

dans son économie propre et contient sa part de réalité. Au sortir du récit<br />

borgésien, l’effet de mise en doute de la réalité autorise un dialogue avec les<br />

formes environnantes, ce que ne permettent pas les certitudes confortables<br />

que nous suggèrent habilement les récits dominants à l’ère du storytelling. La<br />

réalité est aujourd’hui vécue comme danger tant qu’elle échappe au scénario<br />

qu’on lui destine. Pierre Macherey, dans sa théorie de la production littéraire,<br />

explique que « tout récit, dans le temps même où il est formulé, est la révélation<br />

d’une reprise contradictoire de lui-même. Libérer la réalité de la pollution<br />

des mythes contemporains et des marques auxquelles ils sont assujettis<br />

revient à chercher dans les entreprises narratives du storytelling le négatif<br />

du scénario, c’est-à-dire de remonter le cours du récit jusqu’aux mobiles<br />

du scénariste, ou plus loin encore, dans ceux du producteur. J. L. Borges,<br />

dans son art, ne se contente pas de tracer la ligne d’un récit. Il en marque<br />

la possibilité même, presque indépendamment de sa qualité d’auteur, tant<br />

et si bien que l’on a pu mettre en doute son existence, mais pas celle de<br />

ses récits, lesquels contiennent explicitement leur propre critique, ce que<br />

n’autorise jamais le storytelling qui stimule, dans ses enchaînements narratifs,<br />

des émotions sensées être utiles.<br />

Récit libérateur vs expériences tracées<br />

Le seul récit qui mériterait le rang de mythe serait, dans l’idéal, celui qui<br />

nous libérerait de nos propres histoires, c’est-à-dire de nos mensonges, des<br />

fictions rassurantes qui nous empêchent de vivre véritablement le caractère<br />

dérisoire et vain de notre présence au monde. L’un des dangers majeurs<br />

que représentent ces fictions, c’est la simplification abusive qu’elles véhiculent,<br />

quand il s’agit d’appréhender l’inquiétante complexité de notre<br />

environnement. Que le storytelling soit utilisé par les psychologues pour<br />

guérir des traumatismes, cela peut se concevoir ; qu’il prétende constituer<br />

une réponse à la crise du sens de nos sociétés, certainement pas. Ce serait<br />

oublier que nos sociétés se sont précisément construites sur cette perte de<br />

sens et qu’elles procèdent elles-mêmes d’une rupture avec les grands récits<br />

du siècle dernier. Le récit instrumentalisé dans la conquête du pouvoir est<br />

de sinistre mémoire, et l’argument de la quête du sens a déjà été utilisé<br />

par les entreprises les plus insensées dans des temps de crise antérieurs au<br />

nôtre. Que nous fantasmions un monde simplifié « profitera » plus sûrement<br />

aux acteurs de la complexité contemporaine qu’à nos petites entreprises<br />

désintéressées. Le storytelling ne propose rien de plus qu’un retour à la<br />

propagande et à la désinformation, mais avec l’efficacité redoutable de<br />

méthodes rodées dans le marketing et le management, à l’appui de ce<br />

que Christian Salmon appelle « des expériences tracées », c’est-à-dire des<br />

conduites soumises à protocoles d’expérimentation qui nous transforment<br />

inévitablement en sujets.<br />

La société du rêve<br />

La société du rêve est paradoxalement privée de ressources pour s’imaginer<br />

un avenir ou un présent. Elle rêve le rêve avec une inquiétante constance.<br />

C’est une société qui, faisant face à ses propres désillusions, voudrait encore<br />

les fuir dans le sommeil… Mais le rêve est un texte auquel elle n’a plus accès.<br />

Le storytelling est le rêve d’une société qui voudrait encore rêver, mais qui,<br />

n’en étant plus capable, se voit contrainte d’entretenir sa propre fiction pour<br />

survivre. Le storytelling est le rêve d’une société sans texte.<br />

7

D’encre et de sang<br />

À propos de Yûkoku, rites d’amour et de mort (1966) de Yukio Mishima<br />

par Yann Ricordel<br />

« Quand les Occidentaux parlent des «mystères de l’Orient», il est<br />

bien possible qu’ils entendent par là ce calme un peu inquiétant<br />

que secrète l’ombre. »<br />

Junichiro Tanizaki, Éloge de l’ombre (1933)<br />

Je partirai d’un constat simple : dans le cinéma en noir et blanc, l’encre<br />

et le sang sont d’une seule et même couleur : noire. Je pense<br />

que là où ailleurs il ne s’agit que d’une détermination technique, ce<br />

constat, dans le film de Mishima, fait sens. Je songe au sang noir de<br />

la fameuse scène de l’assassinat de Psycho (1960) d’Hitchcock : l’effet<br />

de réel, de persuasion, l’hypnose cinématographique ne nous fait<br />

pas douter un instant que ce noir dilué qui s’écoule dans le siphon<br />

de la douche soit autre chose que du sang, il ne saurait se confondre<br />

à l’atrabile du mélancolique ; et dans l’adaptation, quasiment plan<br />

par plan, qu’en fait Gus Van Sant en 1998, la couleur, le sang rouge,<br />

n’ajoute ni ne retire rien à l’horreur. Le sang est cette substance qui au<br />

cinéma annonce sa couleur ; on voit « noir » et on pense « rouge »,<br />

car il n’y a pas de sang, pas même celui de ceux qu’on appelle les<br />

« sangs bleus », qui ne soit rouge. Laurent Gervereau en fournit la<br />

démonstration lorsqu’il évoque le film The Thing from Another World<br />

(1951) de Christian Niby (où la couleur rouge prend un connotation<br />

politique) : « portant une sorte d’uniforme, c’est un soldat. Seul, il<br />

incarne une armée entière. C’est un singulier-multiple à l’instar du<br />

soldat-militant. Il évoque aussi bien le nazi que le Soviétique. Mais<br />

comment suggérer sa couleur ? Sa couleur véritable dans ce film noir<br />

et blanc ? Il survit en buvant du sang. Il se reconstitue grâce au sang<br />

humain. Il pend ses victimes, tête en bas, dans un monde à l’envers, leur<br />

tranche la gorge pour aspirer le plasma 1 . » Le sang est rouge, et bien<br />

que la langue française abonde en mots pour en qualifier les nuances 2 ,<br />

cela reste comme un invariant du règne animal.<br />

L’argument du film est simple. Son temps diégétique coïncide avec les<br />

derniers moments de la vie du lieutenant Shinji Takeyama (interprété<br />

par Yukio Mishima lui-même) et de son épouse Reiko. Déshonoré de<br />

n’avoir pu participer au coup d’état du 26 février 1936 mené par des<br />

officiers à Tôkyô, Takeyama se fait seppuku. Reiko le suit peu après dans<br />

la mort. Il s’agit-là, comme nous l’indique Maurice Pinguet, d’un topos de<br />

la littérature et du théâtre japonais : le shinjû, double suicide amoureux,<br />

que l’on voit par exemple dans les drames domestiques (sewamono)<br />

pour marionnettes de Chikamatsu au début du 18ème siècle 3 . Maurice<br />

Pinguet commente : « tout au cours de l’époque Edo, les principes de<br />

subordination et d’autorité formulés par le confucianisme officiel ne<br />

dominèrent pas moins la vie familiale que la vie publique : le même<br />

était censé régner dans la maison et dans l’État.<br />

La politique de la famille, traversée de conflits et de crises, eut aussi<br />

ses vainqueurs et ses vaincus, ses rebelles et ses victimes. Dans tous<br />

ces menus jeux de pouvoir, la mort volontaire offrait la tentation d’une<br />

solution dernière, admise par les mœurs et présente aux esprits. L’amour<br />

partagé en était souvent la motivation décisive : la mort à deux semble<br />

deux fois moins difficile, la solitude fatale au suicide est conjurée. Le<br />

cœur accablé par l’adversité parachève en mourant l’amour dont il vécut<br />

: il s’y sacrifie, libre enfin sinon de vivre, au moins d’aimer. Comment<br />

davantage aimer qu’en mourant d’amour. »

Yûkoku (« patriotisme » en japonais), c’est déjà du signe, de l’écrit, du<br />

langage naturel mis en effet, puisque le film s’inspire d’une nouvelle<br />

du même nom écrite par Mishima. Roland Barthes, sur le cinéma, a dit<br />

l’impossibilité de le considérer comme un langage, et l’inféodation du<br />

signe filmique à la médiation du mot, du langage dit naturel : « ce signe<br />

visuel rencontre fatalement un signe verbal (intérieur): il y a un « droit<br />

de reprise » du langage sur le signe filmique 4 .» Barthes parle d’un «<br />

logomorphisme » du cinéma au détriment que d’un véritable langage : «<br />

disons que le cinéma est un logos, ce n’est pas un langage 5 . » Si Yûkoku<br />

n’est pas structurellement « langagier », on y trouve, à l’image, de multiples<br />

occurrences du caractère écrit, de l’idéogramme kanji. Dans le livre<br />

qu’il a consacré au Japon, Roland Barthes nous parle dans le menu détail<br />

de sa quotidienneté d’un « Autre signitif » qui nous renvoie comme un<br />

miroir à nos propres zones d’opacité :<br />

« Ce qui peut être visé, dans la considération de l’Orient, ce ne sont pas<br />

d’autres symboles, une autre métaphysique, une autre sagesse (encore<br />

que celle-ci apparaisse bien désirable) ; c’est la possibilité d’une différence,<br />

d’une mutation, d’une révolution dans la propriété des systèmes<br />

symboliques. Il faudrait un jour faire l’histoire de notre propre obscurité,<br />

manifester la compacité de notre narcissisme, recenser le long des<br />

siècles les quelques appels de différence que nous avons pu parfois<br />

entendre, les récupérations idéologiques qui ont immanquablement<br />

suivi et qui consistent à toujours acclimater notre inconnaissance de<br />

l’Asie grâce à des langages connus (l’Orient de Voltaire, de la Revue<br />

asiatique, de Loti ou d’Air France). Aujourd’hui il y a sans doute mille<br />

choses à apprendre de l’Orient : un énorme travail de connaissance<br />

est, sera nécessaire (son retard ne peut être que le résultat d’une occultation<br />

idéologique) ; mais il faut aussi que, acceptant de laisser de<br />

part et d’autre d’immense zones d’ombre (le Japon capitaliste, l’acculturation<br />

américaine, le développement technique), un mince filet<br />

de lumière cherche, non d’autres symboles, mais la fissure même du<br />

symbolique 6 . »<br />

Il ne faudra pas chercher dans Yûkoku cette « vérité » du Japon que le<br />

sémiologue français appelle de ses vœux ; Yûkoku renvoie au Japon<br />

fantasmatique de Mishima : c’est le Japon et ses valeurs héritées de l’ère<br />

médiévale, d’avant la modernisation exponentielle de l’ère Meiji.<br />

Dès le générique il est question d’écriture et de signes : une main gantée<br />

ouvre et fait défiler de bas en haut les premiers éléments de narration, à<br />

la manière du carton dans le cinéma muet. Et dès les premières images,<br />

nous voyons Reiko, sur la scène de théâtre nô sur laquelle se déroule le<br />

film, tracer au pinceau des signes d’encre noir sur la blancheur — qui<br />

consonne avec la pâleur de Reiko et le blanc de son kimono — de papier<br />

de riz, tandis que la hantent en surimpressions des images de Shinji. Au<br />

fond de la scène, une sorte de natte accrochée au mur où sont tracés<br />

des caractères kanji, « sishei », signifiant « sincérité » ou « dévotion 7 ».<br />

Pendant le rituel d’amour qui précède le rituel de mort (et avant lequel<br />

les amants trace des idéogrammes sur du papier : mot d’adieu ? Pacte ?),<br />

ces caractères surdimensionnés sont omniprésent à l’image, et leur polysémie<br />

joue à plein : c’est par « sincérité », pour se montrer la sincérité<br />

de leur amour que Reiko et Shinji font une dernière fois l’amour ; c’est<br />

par « dévotion » au code d’honneur samouraï que le rituel de mort va<br />

s’accomplir. Vue de loin, l’image photographique en noir et blanc est<br />

peut-être, comme on l’a dit, « moyenne 8 » ou encore « précaire 9 » ;<br />

mais elle est précieuse dans le plus fin détail de sa matière : ce sont des<br />

sels d’argent qui sensibilisent le film à la lumière, qui en composent<br />

le grain quasi microscopique : en cela la photographie participe, au<br />

niveau de sa poïésis, de l’alchimie.<br />

Et cela s’exprime pleinement dans Yûkoku : dans la scène d’amour,<br />

le subtil noir et blanc restitue de manière pourrait-on dire hyperréaliste<br />

le détail le plus infime des carnations — peau mate, poils d’une<br />

barbe de trois jours, pores, points noirs de Shinji ; peau plus claire et<br />

lisse de Reiko. Il rend vivant le tact, la caresse, le contact des peaux<br />

sensibilisées par l’amour, érotisées. Mais toujours ce « sishei » : à un<br />

moment précis un habile artifice de montage et de technique cinématographique<br />

nous montre comment le « sishei » revient incessamment<br />

rappeler Shinji à son devoir : en bas de l’écran le ventre net de Reïko,<br />

brusquement un changement de la focale fait apparaître le « sishei »,<br />

puis insert en contrechamp sur le regard de Shinji…<br />

Puis vient le moment d’accomplir le rituel de mort. Shinji revêt son<br />

uniforme, s’agenouille, dénude son abdomen, teste le tranchant de la<br />

lame du sabre sur le haut de sa cuisse, puis s’éventre : le sang perle,<br />

puis s’écoule, puis s’épanche, laissant sur le sol une tache qui très vite<br />

devient flaque. À ce moment du film se joue une véritable poétique<br />

des fluides : gouttes de sang giclant sur le kimono de Reiko, larme<br />

dans ses yeux, sueur perlant sur le visage de Shinji agonisant. Le sang<br />

versé, quand bien même il se repend sans autre règle que celle du<br />

chaos, il ne l’est pas en pure perte : il répond à un impératif écrit,<br />

consigné. C’est précisément là que s’établit dans Yûkoku la jonction<br />

de l’encre et du sang, du signe prescripteur et de la tache qui vaut<br />

comme sceau d’obéissance — je saigne, je signe, comme Taro, Jiro et<br />

Saburo apposant la tache du sang de leurs pouces coupés au fil du<br />

sabre le partage du fief du patriarche Hidetora dans Ran (1985) d’Akira<br />

Kurosawa. On pense à Bataille, à l’indissociabilité de l’amour et de la<br />

mort, à Éros et Thanatos.<br />

Mais ici s’arrête la comparaison avec Bataille. Le verdict de son brillant<br />

biographe Michel Surya est sans appel : « l’érotique bataillienne est<br />

noire, elle est malheureuse, elle est maudite 10 . » La mort de Shinji et<br />

Reïko est une mort heureuse, comme l’est leur amour : le rouleau du<br />

générique réapparaît pour dire : « leurs sourires involontaires reflétèrent<br />

une infinie confiance mutuelle. La mort n’est plus terrifiante. Reiko<br />

éprouve les mêmes sentiments que la nuit de ses noces… » Le corps<br />

sexué de Shinji-Mishima est celui d’un samouraï, fort, solaire, dionysiaque<br />

— l’homoérotisme n’est pas loin. Et pourtant : en lui peuvent<br />

cohabiter, même se compénétrer le bonheur comme force vitale et<br />

la mort, l’appel autoritaire de l’autolyse. N’acceptant aucune autorité<br />

extérieure à l’éthique samouraï, le guerrier se soumet sans frayeur à<br />

l’ultime sanction, au suicide, à la mort quand le code guerrier l’impose.<br />

Et bien sûr, c’est la préfiguration du suicide de Mishima, dont les circonstances<br />

sont remarquablement décrites par Maurice Pinguet 11 ,<br />

qu’il faut voir dans Yûkoku. Conspué, mis au pilon par un Japon meurtri<br />

(et miraculeusement retrouvé en 2005), reniant violemment les valeurs<br />

du bushido dispensatrices de malheur, Yûkoku témoigne de l’attirance<br />

trouble de Mishima pour l’éthique samouraï, qui se manifeste également<br />

dans son commentaire du Hagakuré, le guide pratique et spiri-<br />

9

tuel du guerrier, consignation de la parole de Jocho Yamamoto par le<br />

jeune scribe Mitsushige Nabeshima au début du 18ème siècle.<br />

Mishima écrit : « peu de livres apportent autant que le Hagakuré<br />

des fondements éthiques à l’épanouissement de la fierté individuelle.<br />

Impossible, en effet, de valoriser l’énergie si l’on condamne la fierté. Et<br />

dans cette direction, on ne saurait aller trop loin. L’arrogance elle-même<br />

revêt un caractère moral (mais dans le Hagakuré il ne s’agit pas d’une<br />

arrogance abstraite). « Le samouraï doit avoir la certitude d’être le guerrier<br />

le plus expert et le plus brave du Japon tout entier. » « Le samouraï<br />

doit tirer un grand orgueil de sa valeur militaire ; sa résolution suprême<br />

doit être de mourir en fanatique. » Et le fanatisme ignore absolument le<br />

sens de la correction ou de la bienséance 12 . » On pense à l’Übermensch<br />

nietzschéen. Philosophie de la vie et de l’action, le Hagakuré est aussi<br />

philosophie de l’amour, dont Mishima dit qu’ « au Japon, il n’est guère<br />

exagéré de dire qu’il n’existe rien qui ressemble à l’amour de la patrie.<br />

Rien non plus qui puisse s’appeler amour pour une femme. La mentalité<br />

japonaise élémentaire confond éros et agapè. L’amour pour une femme<br />

ou pour un jeune homme, s’il est pur et chaste, ne diffère en rien de<br />

la loyauté et du dévouement dus au seigneur 13 . » Il semble que dans<br />

Yûkoku enfreignent ce principe de loyauté pour vivre, pour la première<br />

et la dernière fois, l’amour véritable.<br />

À Alexandre Blin.<br />

1 Laurent Gervereau, Histoire du visuel au 20ème siècle, Paris, Éditions<br />

du Seuil, 2003, p. 331.<br />

2 Voir Annie <strong>Mo</strong>llard-Desfour, Le rouge : dictionnaire de la couleur,<br />

mots et expressions d’aujourd’hui, 20ème et 21ème siècles, Paris, CNRS,<br />

2009.<br />

3 Voir Robert Pinguet, La mort volontaire au Japon, Paris, Gaillimard,<br />

1984, chap. X, « Aimer et mourir », pp. 173-211.<br />

4 Roland Barthes, «Les "unités traumatiques" au cinéma. Principes de<br />

recherche», in Œuvres complètes, tome I, Paris, Seuil 1993, p 877.<br />

5 Ibid.<br />

6 Roland Barthes, L’empire de signes, Genève, Paris, Skira, Flammarion,<br />

coll. « Les sentiers de la création », 1970, pp. 7-8.<br />

7 Je remercie Étienne Boisnier pour son aide à la traduction.<br />

8 Pierre Bourdieu, Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la<br />

photographie, Paris, Éditions de Minuit, 1965.<br />

9 Jean-Marie Schaeffer, L’image précaire. Du dispositif photographi-<br />

que, Paris, Éditions du Seuil, 1987.<br />

10 Michel surya, Georges Bataille. La mort à l’œuvre, Paris, Éditions<br />

Garamont, Librairie Séguier, 1987, p. 432.<br />

11 Maurice Pinguet, op. cit., chap. XIV, « L’acte Mishima », pp. 293-<br />

316.<br />

12 Yukio Mishima, Le Japon moderne et l’éthique samouraï. La voie du<br />

Hagakuré, traduction de l’anglais d’Émile Jean, Paris, Gallimard, 1985,<br />

p. 47.<br />

13<br />

Ibid., p. 45.

© TOHO Corp., courtesy Éditions <strong>Mo</strong>ntparnasse<br />

11

« CHERRY,<br />

JE T’AIME »<br />

par Cindy Daguenet<br />

Le 20ème siècle a vu la formation d’une pensée de la répétition dans des<br />

domaines comme l’esthétique et la psychanalyse. La créatrice, pour le philosophe<br />

Heidegger, est la répétition du retour aux origines pour puiser aux<br />

racines, les sources même de la fécondité. Comme s’il fallait sans cesse se<br />

reconquérir, se rappeler à soi-même, construire, déconstruire, se répéter,<br />

revenir, toujours à son origine perdue.<br />

S’il y a une origine perdue chez Jacques Halbert, c’est celle de l’irruption<br />

incongrue et presque autant mystérieuse de la cerise dans son œuvre. Il a<br />

seulement 19 ans, fréquente la section peinture des Beaux-arts de Bourges<br />

où il y rencontre l’artiste Daniel Dezeuze, qui y est enseignant. Fin 1974, un<br />

architecte lui propose de réaliser une peinture sur une palissade de plus de<br />

soixante dix mètres de long dans l’espace public. Jacques Halbert décide de<br />

peindre une cerise par planche et en alignement sur fond bleu clair. L’artiste<br />

ne s’explique pas sur ce choix. Qu’importe, les mystères sont autorisés. Cette<br />

première réalisation le presse aussitôt à une deuxième mais sur une grande<br />

toile souple. Le motif est multiplié sur la palissade, il est solitaire sur la toile,<br />

la technique est publicitaire par les aplats de couleur formant les cerises et<br />

le fond bleu. Les premières cerises sont surdimensionnées, elles seront rapidement<br />

peintes à taille réelle. Dès lors, l’artiste engage ce qu’il compare « à<br />

une véritable folie, peindre des cerises partout, tout le temps, et ne penser<br />

qu’à ça », Jacques Halbert, 1978.<br />

Jacques Halbert revendique très rapidement sa peinture comme une réaction<br />

au Groupe Support Surface qui est omniprésent dans l’environnement<br />

artistique des années 70 en France. Sa cerise est un clin d’œil humoristique<br />

à certains artistes de ce groupe, à leur rejet de la personnalité de l’artiste et<br />

à quelques textes publiés dans la revue Peinture/Cahiers Théoriques qu’il<br />

détourne en Cuisine/Cahiers Théoriques. Jacques Halbert dynamite cette<br />

tendance, et quel sacré souffle que de se positionner si adroitement entre<br />

un protocole radical qui passe par la répétition d’un motif figuratif ad vitam<br />

æternam et ce zeste d'humour dont la cerise est à la fois le conducteur<br />

mais aussi le court-circuit des mouvements radicaux des années 70. Car<br />

cette oeuvre ne s'arrête pas seulement au degré zéro de la peinture, à sa<br />

propre matérialité, elle renferme en elle une bonne dose d'illusionnisme,<br />

d'humour et d'ironie la distinguant ainsi du mouvement support/surface<br />

mais aussi des artistes de BMPT. Car la peinture peut sourire même à travers<br />

un protocole radical et elle ne tarde pas longtemps à l'affirmer en formant<br />

en 1975 le mot « fraise ». Et n’oublions pas que Jacques Halbert utilise<br />

un motif purement figuratif contrairement aux artistes de BMPT qui eux<br />

utilisent des signes abstraits. La cerise comme provocation à la fois à la<br />

peinture abstraite mais également à la peinture figurative car l’œuvre de<br />

Jacques Halbert se situe à la frontière de ses deux courants ni tout à fait<br />

abstraite ni tout à fait figurative.<br />

Cette œuvre s’est toujours située entre l’art issu de la culture populaire<br />

et les avant-gardes conceptuelles. Dès l’apparition de la cerise dans son<br />

œuvre, Jacques Halbert entame plusieurs séries d’interventions sur ce<br />

qu’il présente comme sa collection d’images populaires. Cet ensemble<br />

est constitué de boîtes de camembert, de posters chinois de propagande<br />

maoïste, de bons points distribués aux enfants méritants à l’école, de photos<br />

de la vie quotidienne découpées dans des magazines, et des publicités<br />

« <strong>Mo</strong>n Chéri ». Il utilise une partie de cette collection, il choisit, découpe<br />

des petits détails ou des ensembles d’images et intervient sur tout ce qui<br />

ne contient pas de cerise car tout doit devenir cerise. Il en peint sur une<br />

bouche, dans une main, dans une corbeille de fruits, sur un gâteau. La<br />

cerise est toujours peinte à l’échelle de l’image, minuscule, taille réelle, ou<br />

surdimensionnée. Il se contente parfois de ne rien rajouter à l’image si une<br />

cerise est déjà représentée. Jacques Halbert réalise, en même temps, une<br />

autre série constituée d’interventions sur des reproductions de peintures<br />

de musée, format pleine page, qu’il découpe dans des revues depuis son<br />

enfance. Il peint simplement mais grandement sur une partie de l’image<br />

ce qui est devenu son empreinte, son outil visuel à l’instar du bâton de son<br />

ami Andre Cadere — une cerise sur un fond bleu. Une manière d’intervenir<br />

sur l’œuvre d’un autre artiste, démarche proche de l'artiste COBRA Asger<br />

John qui réalise dans les années 50 plusieurs séries de "modifications" de<br />

peintures anciennes achetées sur les marchés aux puces.

Mais elle rappelle bien plus encore, la démarche du Capitaine Lonchamps,<br />

artiste belge, peintre "neigiste" qui lui aussi développe depuis 1987 une<br />

oeuvre et une pensée de la répétition à travers un motif "le flocon de neige"<br />

qu'il projette sur des fonds noirs, tels que de couvertures, des pneus neiges,<br />

des bidons de mazout et également sur des photos et des peintures trouvées<br />

ici et là. Il s'agit pour ces artistes de réinterpréter, rafraîchir, réveiller<br />

la peinture avec humour et ironie grâce à des hommages revivifiants. En<br />

1980, Jacques Halbert intervient directement sur une peinture en collant un<br />

sticker cerise sur une oeuvre de Francis Picabia exposée au Grand Palais.<br />

Il faudra plusieurs jours avant que quelqu’un s’en aperçoive et l’enlève. En<br />

1975, Jacques Halbert débute des petits formats à la manière des grands<br />

peintres, Picasso, Calder, Pollock, Léger, Kandinsky, Soutine, et bien d’autres.<br />

Il reproduit à l’identique la manière de peindre de ces artistes tant observés<br />

et admirés mais il ajoute la cerise, sa cerise comme figure centrale ou<br />

anecdotique. Et pourquoi Jacques Halbert devrait choisir entre la culture<br />

populaire et la grande peinture de musée ? Cette position constitue une<br />

singularité, une anomalie de l’histoire de l’art, oui, mais bien belle. Dès l’apparition<br />

des premières cerises, Jacques Halbert s’autorise un entre deux, et<br />

choisit d’être dans son époque, celle des années 70 où les deux chefs de file<br />

sont pour lui Joseph Beuys et Andy Warhol, entre l’art conceptuel et l’art issu<br />

de la culture populaire, dans cet intervalle entre l’art et la vie.<br />

Depuis plus de trente cinq ans, l’œuvre de Jacques Halbert se développe<br />

comme un ensemble de recherches illimitées et atemporelles à partir d’un<br />

même motif. À observer de près ou de loin cette œuvre composée de plus<br />

de mille peintures, un constat nous interpelle : la répétition a des nuances<br />

et la différence existe. Ceci n’explique pas cela. Ceci explique la capacité de<br />

résistance de cette œuvre et cela ne suffit pas à expliquer sa réelle force<br />

picturale. Car Jacques Halbert peint sur de multiples supports tels que des<br />

toiles, des toiles libres, du papier, du papier peint, du carton, de la nourriture,<br />

des autocollants (stickers), des murs, des vêtements, selon des rythmes<br />

réguliers ou aléatoires et presque toujours sur une surface monochrome de<br />

préférence bleue. Jacques Halbert n’explique ce choix, cette évidence pour<br />

le bleu comme fond — qui n’est lui pas un mystère — que par le fait que<br />

dans sa collection d’images, les cerises étaient représentées accrochées à<br />

une branche avec le ciel comme arrière-plan, comme fond d’image. Jacques<br />

Halbert peint principalement à l’acrylique et par aplats ce qui consiste à<br />

appliquer des champs colorés et uniformes. Cette technique picturale par<br />

aplats met en avant une réalité chromatique dont le rouge et le bleu sont<br />

les assises fondamentales.<br />

Outre la répétition d'un même motif, en 1975, Jacques Halbert écrit son manifeste<br />

"Comment peindre une cerise" décrivant ainsi toutes les étapes d'un<br />

protocole qui le rapproche ici fondamentalement des artistes de BMPT.<br />

« Comment peindre une cerise » (1975)<br />

Pour mener à bien cette entreprise, il est conseillé d’être habile et patient.<br />

Le travail s’effectue en huit phases et temps de séchage:<br />

1 - Vous dessinez un cercle vaguement ovale que vous remplissez de<br />

carmin<br />

2 – Vous appliquez sur la partie gauche de la cerise une lune de terre de<br />

sienne brûlée<br />

3 – Vous mettez du rouge vermillon sur le bout de votre index droit et<br />

vous l’appliquez sur le milieu de la cerise, un peu à droite<br />

4 – Vous mettez maintenant du rose sur le même doigt, très peu, et vous<br />

le posez au centre de la tâche rouge vermillon<br />

5 – A l’aide d’un pinceau fin, vous appliquez un point blanc sur la tâche<br />

rose<br />

6 – Toujours avec ce pinceau fin, vous mettez un filet de terre d’ombre<br />

brûlée sur l’extrémité gauche de votre cerise<br />

7 – Vous dessinez au pinceau fin chargé de vert émeraude la queue du<br />

fruit<br />

8 – Vous éclaircissez, avec du blanc, votre vert émeraude et vous en mettez<br />

un filet sur la queue.<br />

Si vous avez suivi à la lettre ces conseils, vous avez sous les yeux une cerise<br />

peinte par vous. Vous êtes donc un artiste. »<br />

Mais n’oublions pas qu’à la grande différence de BMPT, Jacques Halbert<br />

répète un motif purement figuratif. La technique par aplats décrite plus<br />

haut dans le manifeste « Comment peindre une cerise » permet à cette<br />

œuvre de rentrer dans une véritable démarche d’abstraction, processus<br />

qui délie la cerise en un véritable cercle chromatique. Une ombre portée<br />

à gauche est additionnée au motif, ce qui lui donne du volume dans la<br />

surface de la toile sans toutefois le détacher du fond car il n’y a ni perspective,<br />

ni lignes de fuite, le motif étant peint et répété à son échelle réelle.<br />

La surface monochrome permet à Jacques Halbert de rentrer dans une<br />

spatialité infinie et donner une dimension all-over grâce au motif parsemé<br />

sur l'ensemble de la toile. Cet effet all over est renforcé par le contraste<br />

entre le rouge et le bleu, il nous confronte à un phénomène physique<br />

nommé la persistance rétinienne. Cette rémanence consiste à mettre en<br />

activité une image dominée par des couleurs primaires même après la<br />

disparition de celle-ci dans notre champ de vision.<br />

Jacques Halbert réalise en 1979, une série de peintures sur papier où<br />

les cerises sont peintes de la même couleur que le fond - c’est à dire :<br />

« Cerises bleues sur fond bleu », « Cerises blanches sur fond blanc »,<br />

« Cerises vertes sur fond vert », « Cerises rouges sur fond rouge », et<br />

« Cerises jaunes sur fond jaune ». Et sur toiles, les cerises sont de temps à<br />

autres, vertes, jaunes, rouges sur un fond bleu intense. Autant dire qu’en<br />

présence des trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, le cercle<br />

chromatique d’un point de vu physique est brillamment interrogé et mis<br />

en évidence pour en saisir tous ses accords ou ses désaccords. « Les dites<br />

figures nous apprennent plus sur la peinture que n’importe quel traité ne<br />

le ferait », Pierre Giquel, 2003. Les cerises sont peintes suivant plusieurs<br />

compositions, de manière aléatoire, en alignement régulier ou en suite,<br />

formant une ligne droite, ou bien encore une ou des courbes.<br />

A la fin des années 70, Jacques Halbert part vivre aux Etats-Unis, à New<br />

York. Il faut attendre plus de vingt ans pour qu’il rentre en France, en<br />

Touraine, sa région natale. Son retour en 2003 est annoncé par l’artiste<br />

comme « le retour du merle moqueur » vers ses origines, cette origine perdue<br />

dont parle Heidegger. En 2006, le Centre de Création Contemporaine<br />

de Tours présente la première rétrospective « cerisiste » de l’artiste. Outre<br />

une vingtaine d’œuvres de toutes périodes exposées, le peintre réalise<br />

pour cette exposition de nouvelles productions aux formats monumentaux<br />

mettant ainsi plus que jamais en évidence les aplats de couleurs,<br />

les variations entre les fonds bleus des toiles et le motif, l’effet all-over,<br />

13

la démarche d’abstraction et les nuances implacables de cette œuvre<br />

fondée sur la répétition d’un même motif. Depuis quelques mois, Jacques<br />

Halbert réalise des installations dans différents lieux, privés ou public, en<br />

interaction avec l'espace environnant, avec l'architecture, et proposant<br />

ainsi au spectateur une expérience physique de son œuvre.<br />

La cerise n’a pas seulement mené Jacques Halbert vers une démarche<br />

picturale mais également vers un art d’attitude qui lui permet de réaliser<br />

de nombreuses performances. En 1976, il transforme un triporteur de<br />

boulanger en « Galerie Cerise ». Il peint sur l’ensemble de la structure<br />

des cerises sur un fond bleu nuit. Des petites toiles sont accrochées sur<br />

la structure haute et des tartelettes aux cerises sont présentées sur la surface<br />

plane de cette galerie nomade. Habillé en chef pâtissier, coiffé d’une<br />

toque blanche, et désireux d’aller à la rencontre des gens et du milieu<br />

de l’art, Jacques Halbert circule avec son triporteur dans les vernissages<br />

parisiens, les foires de l’art, et dans la rue. Il pratique un art d’attitude et<br />

fréquente rapidement des artistes liés à Fluxus comme Jean Dupuy, Ben<br />

Vautier, mais surtout, Jacques Halbert trouve sa famille artistique au sein<br />

du mouvement Eat Art, courant artistique qui sous l'impulsion de Daniel<br />

Spoerri dès les années 60 met à l'honneur le repas, la nourriture, l'aliment<br />

au cœur de la création artistique.<br />

Jacques Halbert réalise de nombreuses performances en France et aux<br />

Etats-Unis. Il participe en 1978, à l'incroyable performance collective<br />

« Art performance/minutes » organisé par Jean Dupuy au Musée du<br />

Louvre, et qui réunit une quarantaine d'artistes dont Jacques <strong>Mo</strong>nory,<br />

ORLAN, Martine Aballéa, Charles Dreyfus, UNTEL, Olga Adorno. Habillé<br />

en chef pâtissier, Jacques Halbert s'installe devant les « Noces de Cana »<br />

de Véronèse et lit avec délectation un menu "cerisiste". La performance<br />

collective s’arrête brutalement lorsque trois étudiants lâchent un produit<br />

très fumigène dans la galerie de la Reine Médicis. Les artistes et le public<br />

sont expulsés du Louvre. Il participe également en 1980 à « Une idée en<br />

l’air » à New York et au « Festival Eat-Art » organisé par Daniel Spoerri<br />

à Chalon-sur-Saône. A cette occasion, Jacques Halbert réalise plusieurs<br />

performances devant une tablée de cent convives et en garde encore<br />

aujourd’hui un souvenir partagé.<br />

« Le public attendait de moi un Jacques Halbert jovial qui offrait des<br />

tartelettes. Et là, je suis arrivé avec des musiciens qui jouaient du rock. Je<br />

chantais des recettes en les exécutants. J’étripais un canard, pendant que<br />

les gens mangeaient du canard aux griottes, et j’exécutais la recette du<br />

canard aux griottes en la chantant sur du mauvais rock. Ainsi, j’étripais<br />

le canard, je le préparais et le mettait au four, c’était une folie car je me<br />

suis rendu compte que c’était le troisième âge qui était là. On m’a jeté des<br />

croutons de pain et des os de canard dans la figure. A la fin je faisais une<br />

performance qui s’appelait "le Pâtissier Pâtissé" où je me faisais recouvrir<br />

de vingt cinq litres de crème chantilly, de crème chocolat. J’avais réalisé<br />

cette performance à New York quelques mois auparavant pour "Une idée<br />

en l’air". Les gens venaient me manger à l’aide de boudoirs. Et là à Chalon<br />

sur Saône, un type s’est levé et m’a renversé la gamelle sur la tête. »<br />

Entretien entre Ben et Jacques Halbert, sept. 1980.<br />

En juillet dernier, et à l’invitation de l’Abbaye de Fontevraud, l’artiste réalise<br />

un diner performance, pour 150 convives, tous invités à partager un<br />

repas aux couleurs de ses peintures, rouge et bleue. Ponctué tout le long par<br />

des performances, Jacques Halbert a réitéré sa performance « Le Pâtissier<br />

Pâtissé ». «Comment partager ces exclamations sans apercevoir l’ombre qui<br />

les parcourt, l’ombre folle, tragique et nerveuse, sous la farine et la chantilly,<br />

quand le pitre fait l’ange, comment ne pas apercevoir, dans les saluts amicaux,<br />

les mains qui allument les chairs, le rire, le rare, le seul qui n’est jamais<br />

repu, qui tranche, rebelle » 1 .<br />

Depuis 1974, Jacques Halbert interroge, entre radicalité et jeu, son œuvre<br />

« cerisiste ». Il reste en constant flux et passe avec brio de la peinture à la<br />

performance, de Paris à New York, des cerises aux « patates à fumer ». Car<br />

Jacques Halbert s’autorise quelques souffles heureux en conduisant à certains<br />

moments sa peinture vers d’autres sujets tout aussi culinaires, tels que les<br />

« patates à fumer » en 1985, les « Petits pois » en 2003, et les « Peintures gratinées<br />

» en 2004. La liberté de Jacques Halbert est bien grande et il le prouve<br />

à nouveau en ouvrant et dirigeant un lieu emblématique, « The Art Cafe »<br />

dans l’East Village new-yorkais de 1984 à 1989. Il y organise avec Alan Jones,<br />

Pierre Restany et Ken Friedmann un grand nombre d’expositions où sont invités<br />

Olga Adorno, Olivier <strong>Mo</strong>sset, Jeff Koons, Andy Warhol, François <strong>Mo</strong>rellet,<br />

Jean Dupuy, John Armleder, Ken Friedmann, Charles Dreyfus, Dorothea Selz,<br />

Daniel Spoerri, et Christian Xatrec. Une manière de vivre, et de toujours réunir<br />

l’art et la vie pour ne jamais s'ennuyer à l’intérieur du temple artistique.<br />

L’œuvre de Jacques Halbert se situe singulièrement entre la culture populaire<br />

et les avant gardes conceptuelles qui ont depuis les années 70 profondément<br />

redéfini le paysage artistique. Elle rappelle certains mouvements<br />

radicaux qui ont repoussé la peinture dans ses limites les plus extrêmes<br />

mais à la différence de ceux ci elle passe par un motif purement figuratif qui<br />

véhicule sa touche d’humour. De même cette œuvre se fait l’expression d’une<br />

posture visant à relier l’art et la vie, attitude qui permet à Jacques Halbert<br />

d'être accepté par les artistes Fluxus, lui l’artiste peintre attaché à la grande<br />

histoire de la peinture. Et même si certains reprochent à l’artiste d’avoir fait<br />

trop de blagues avec son œuvre, il faut nous réjouir de cet esprit de liberté,<br />

de cette personnalité aussi fraîche que légendaire, de cette capacité de résistance,<br />

et de la qualité picturale réelle de cette œuvre qui nous fait traverser<br />

une partie de notre histoire contemporaine de l'art sans imposture.<br />

1<br />

Pierre Giquel ya bon 2003

De haut en bas, de gauche à droite :<br />

Palissade, (fragment), 1975, acrylique sur bois<br />

I love banana, 2007, photographie Sandra Daveau<br />

Portrait de ma mère mangeant des cerises à la manière de Warhol, 1975, acrylique sur toile<br />

Livres, 2000, acrylique sur livres et bois<br />

Première performance de Jacques Halbert, 1975, École des Beaux Arts de Bourges<br />

15

DOSSIERS :<br />

Bosnie-Herzégovine<br />

17

Alors, la Bosnie Herzégovine ?<br />

par Aline Cateux<br />

Lorsque l’Europe regarde la Bosnie Herzégovine, elle ne voit le plus souvent qu’un pays réduit à sa division, à ses<br />

nationalismes et considère ses habitants comme un ramassis d’assistés apathiques vivant dans la nostalgie d’une unité<br />

et d’une fraternité pulvérisées dans les guerres qui ont ravagé la Yougoslavie entre 1991 et 1995. Territoire divisé en<br />

deux entités dirigées aujourd’hui par les guerriers d’hier, cette petite république ne se bat plus pour son intégrité mais<br />

pour préserver une division qui fait le beurre des nationalistes.<br />

La population, maintenue depuis 15 ans dans une ségrégation vicieuse, tente tant bien que mal de garder la tête<br />

froide, et est d’ailleurs de toute façon entièrement mobilisée par sa survie quotidienne.<br />

La presse, le plus souvent ouvertement au service des partis politiques au pouvoir, ne fait que ressasser les atrocités<br />

de la guerre, recompte indéfiniment le nombre de « ses » victimes selon qu’elle soit de Sarajevo ou de Banja Luka<br />

(capitale de l’entité serbe) et maintient le débat public au niveau navrant des identités nationales, empêchant tout<br />

débat sur une potentielle citoyenneté.<br />

Les institutions culturelles sont quant à elles pour la plupart moribondes, et souvent au service d’une culture communautaire<br />

ou/et nationaliste. Les initiatives culturelles indépendantes sont associatives, et l’on peut dire qu’elle sont les<br />

seules garanties de la promotion d’une culture indépendante dotée d’une exigence de qualité.<br />

Au milieu de ce désert culturel parsemé d’oasis incertains, la jeune génération d’artistes plasticiens ou vidéastes<br />

contemporains fait figure d’OVNI. En effet, cette génération qui a grandi pendant la guerre n’a aucun complexe quant<br />

à une attitude critique de la société bosnienne actuelle, des responsabilités du conflit reposant sur les épaules de la<br />

génération de leurs parents, dénoncent sans provocation mais sans hésitation les nationalismes, les communautarismes,<br />

le patriarcat.<br />

Le pays est certes doté de quatre écoles des Beaux-arts mais l’académisme de l’enseignement dispensé par des<br />

professeurs-fossiles, fermés à la moindre notion d’innovation et rongés par un puritanisme moral rétrograde (qui a,<br />

par exemple, banni les cours de nus des écoles), règne.<br />

On doit l’éclosion d’une scène contemporaine au Soros Center for Contemporary Art, fondé en 1996 à Sarajevo, et dont<br />

la direction est assurée par Dunja Blažević, historienne et critique d’art reconnue en Europe depuis la fin années 1970.<br />

Rédactrice en chef des programmes culturels de la télévision nationale yougoslave, son émission culte « télé galerija »<br />

a été le premier instrument de diffusion massif de l’art conceptuel en Yougoslavie. Le SCCA, tout d’abord émanation<br />

de l’Open Found Society de Soros, a organisé sa première exposition en 1997, intitulée « meeting Point » dans la<br />

vieille ville de Sarajevo dévastée. On retrouve dans cette intervention la volonté inaltérable d’occuper l’espace public

(le SCCA ne s’est d’ailleurs jamais doté d’une galerie et se veut un centre d’art contemporain mobile). L’espace public<br />

comme préoccupation constante se retrouve dans ce qui est un des projets phares du SCCA, le projet « Construction/<br />

Déconstruction de monuments » qui répertorie tous les monuments antifascistes dans l’espace bosniens dont l’immense<br />

majorité a été une cible privilégiée dans les prémices du conflit (symbole de l’unité yougoslave et à la mémoire<br />

des partisans libérateurs de l’ennemi fasciste), détruite dès le début du dernier conflit.<br />

Mais ce programme visait également à construire de nouveaux monuments comme le <strong>Mo</strong>nument à la communauté<br />

internationale de Nebojša Šoba (Ikar : une boite de conserve tombée du ciel et qui écrase de son poids la liste des<br />

victimes du siège de Sarajevo) ou encore installer la statue de Bruce Lee (idole des yougoslaves dans les années<br />

1970 et 1980) dans le parc de Zrinjevac à <strong>Mo</strong>star, en lisière de territoire servant d’interface communautaire et qui n’a<br />

pas tenu vingt-quatre heures. La division de <strong>Mo</strong>star suivant une ligne est-ouest, Bruce Lee en position de combat a<br />

été orienté au nord pour ne froisser personne. L’observation des dégradations du nouveau monument faisait bien<br />

évidemment également partie du projet.<br />

Le SCCA a aussi accompagné nombres d’artistes dans le développement de leurs travaux et de leur carrière au rang<br />

desquels on peut citer pour les plus connus Šoba, Maja Bajević, Danica Dakić, Šejla Kamerić, Gordana Anđelić-Galić.<br />

Devenu Sarajevo Center for Contemporary Art après le désengagement de la fondation Soros , le SCCA créé le Prix<br />

National ZVONO qui récompense chaque année un jeune artiste visuel de Bosnie Herzégovine. ZVONO est une des rares<br />

initiatives basée sur la qualité des travaux des artistes et non sur leur identité ou appartenance communautaire.<br />

Le SCCA a été l’artisan du rapprochement entre certaines structures culturelles des deux entités qui, jusque-là<br />

s’ignoraient consciencieusement. ZVONO a surtout permis aux jeunes artistes des deux entités de se rencontrer, de<br />

confronter leurs travaux, leurs pratiques puis de mutualiser leur critique de la société bosnienne d’après guerre. Ainsi,<br />

l’exposition des trois finalistes a lieu au Musée d’art contemporain de la République Serbe à Banja Luka et l’exposition<br />

du ou de la finaliste a lieu à Sarajevo.<br />

Après la création du SCCA, c’est par la naissance de la Galerie 10m2 (dix mètres-carrés) puis en 2009 du Centre d’art et<br />

de recherche le Duplex que l’obscurantisme de la majorité des institutions culturelles du pays a été contrarié. Dirigée<br />

par deux français, Claire Dupont et Pierre Courtin, la galerie 10m2 est devenu un lieu incontournable d’expression et<br />

d’exposition pour les jeunes artistes tout d’abord de Sarajevo puis du reste du pays.<br />

10m2 et le Duplex accueillant également des artistes du reste du monde, ces deux endroits ont permis ateliers, lectures,<br />

discussions et échanges. On peut citer la complicité entre le Duplex et le centre d’art contemporain grenoblois OUI<br />

dirigé par Stéphane Sauzedde dont les artistes viennent exposer à Sarajevo depuis 2008. Une autre complicité fertile lie<br />

le Duplex et 10m2 avec le Kük Galerie de Cologne qui expose en priorité des artistes issu de l’espace ex-yougoslave.<br />

La dynamique créée par le SCCA et ZVONO relayée par 10m2 et le Duplex, la naissance d’associations et de collectifs<br />

d’artistes à la périphérie des écoles d’art ont permis peu à peu la cohésion d’une scène, puis l’éducation d’un public<br />

encore apeuré à l’idée d’une critique sociale très abrupte bien que souvent subtile dans sa forme.<br />

De plus, la censure et la répression insidieuses des médias ont empêché le public de développer tout sens critique<br />

à l’égard du passé proche du pays, et a également enrayé la diffusion d’une critique et d’une remise en question du<br />

conflit, de la division du pays et du nationalisme. Parmi ces collectifs on retient notamment ABART à <strong>Mo</strong>star qui a<br />

travaillé tout d’abord en 2008 à l’articulation d’un projet entre Beyrouth, Berlin et <strong>Mo</strong>star sur la l’accès à la culture<br />

en territoire divisé puis s’est attelé avec succès cette année au projet (re)collecting <strong>Mo</strong>star qui réfléchit à la mise en<br />

place d’une stratégie artistique visant à développer ce qu’on pourrait appeler une syntaxe commune entre les communautés<br />

divisées.<br />

Si les institutions dédaignent autant l’art contemporain c’est qu’elles ont bien compris l’importance et la virulence de<br />

la critique charriée par cette jeune scène qui a grandi pendant la guerre puis dans une période de reconstruction…<br />

19

Entretien avec Sanjin Cosabic<br />

par Frédéric Herbin<br />

Quand je t’ai contacté pour cet entretien, tu m’as dit que tu démarrais une<br />

nouvelle série. De quoi s’agit-il ?<br />

Ce n’est pas simplement une nouvelle série, c’est une nouvelle période. La<br />

notion d’une suite logique par rapport aux années passées s’efface devant<br />

une fracture, du fait que, pendant trois ans, j’ai quasiment « raccroché les<br />

pinceaux ». Parce qu’en tant qu’artiste, c’est assez plaisant et malicieux de<br />

ne pas voir de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Par<br />

contre, en tant que citoyen, à l’époque dans laquelle on vit, le début du<br />

XXIe siècle, je n’en pouvais plus de ne pas savoir ce qui est vrai et ce qui<br />

est faux. Ce qui fait que je me suis trouvé dans l’impossibilité de peindre.<br />

Je ne pouvais plus continuer la peinture pour elle-même, parce que mon<br />

questionnement de citoyen prédominait largement. Si je n’avais pas été<br />

un peintre fanatique, j’aurais peut-être même arrêté l’art et imaginé une<br />

suite sous forme de travail documentaire. Mais comme je suis un peintre<br />

fanatique, il a bien fallu trouver un moyen de concilier les deux et ce processus-là<br />

a mis trois ans.<br />

Pendant trois années, je n’ai pas pris d’atelier et j’ai travaillé dans mon<br />

bureau. J’ai fait un travail de recherche sur la géopolitique moderne et<br />

contemporaine, ainsi que sur le processus de création de l’argent. J’ai accumulé<br />

du savoir, mais qui relève plus de questionnements que de réponses.<br />

Beaucoup de choses tournent autour de ce qu’est l’argent... Comment<br />

cela fonctionne-t-il et à qui cela appartient-il ? Quelles relations il y a-t-il<br />

avec les événements géopolitiques majeurs, notamment le 11 Septembre ?<br />

Toutes ces choses qui sont extrêmement complexes, c’est comme un arbre.<br />

Ce sont des racines que tu remontes. Dès que tu en attrapes une, il<br />

y en trois autres qui apparaissent. Donc, c’est complètement infini, et il est<br />

quasiment impossible d’envisager une œuvre d’art comme réponse, mais<br />

plutôt comme une somme de questions.<br />

Par conséquent, une chose qui est venue assez naturellement, c’est la<br />

notion de tableau noir. Leur taille est calculée selon le nombre d’or et je<br />

les travaille comme des tableaux d’école ou de laboratoire scientifique. Ça<br />

dit assez clairement qu’il n’est pas question d’apporter des réponses, mais<br />

plutôt de poser des questions.<br />

Je vois que tu utilises aussi régulièrement le motif du labyrinthe. Est-ce que c’est<br />

un motif qui apparaît également avec ta nouvelle période ?<br />

L’idée de labyrinthe était envisagée depuis ma troisième ou quatrième année<br />

aux beaux-arts. Mais je ne pouvais pas me permettre, à l’époque – enfin, je<br />

le pensais –, de faire quelque chose d’aussi radical. Si tu voyais l’ensemble de<br />

mon travail, ce n’était pas cohérent, il manquait les dix années qui sont là !<br />

D’où provient l’idée du labyrinthe ? C’est que souvent, il est utilisé dans un<br />

sens classique, plutôt religieux : c’est-à-dire que tu as une entrée, une sortie<br />

et un centre, ce qui invoque le dogme. Étant donné le processus que j’ai suivi<br />

en tant qu’individu et citoyen, désormais, je m’oppose au dogme.<br />

Donc, j’ai pris le parti de concevoir des labyrinthes qui tiennent en échec le<br />

dogme : il n’y a pas une entrée, une sortie et juste un but. Mes labyrinthes<br />

sont beaucoup plus complexes et plus grands qu’à l’habitude. Je garde la<br />

complexité, voire la perversité de la chose, il y a des impasses, mais il y a des<br />

points de répits. Pour moi, c’est la métaphore absolue de tout, de l’amour,<br />

de la vie, de la connaissance.<br />

Cette volonté de rompre avec une vérité qui serait absolue et atteignable par<br />

un seul chemin, à quoi est-elle liée ? Est-ce que ça a un rapport avec l’importance<br />

de la religion ?<br />

La religion, la politique, l’économie, l’histoire, tout ! Quelle est la façon de<br />

savoir si une chose est vraie ou fausse ? Comment peut-on savoir pour qui<br />

voter ? Qu’est-ce qui se passe en Iran ? Pourquoi on choisit de nous dire telle<br />

chose à tel moment une chose à un moment précis ? Pour quelles raisons ?<br />

Pour moi, tout cela c’est d’une relativité qui fait qu’entre un journal télévisé<br />

et Paris Match il n’y a aucune différence. Les deux vendent les informations<br />

qui leur conviennent...<br />

Pourquoi choisissent-ils de parler de cela et de cette façon-là, et pas d’autre<br />

chose ? Pour moi, l’information n’existe pas.

Tu veux dire qu’il n’y a pas de vérité ?<br />

C’est ça. Par exemple : le 11 septembre. J’ai regardé à peu près tout ce qui<br />

a pu être fait à ce sujet, c’est-à-dire des centaines, voire des milliers de<br />

sources. Je pars du principe que je prendrais au moins dix avis différents<br />

sur une chose et pas seulement ce que nous balancent Paris Match ou<br />

TF1. Je veux, en tant que citoyen, savoir ce qui se passe et, étrangement,<br />

après des années des recherches, ce qui est dit par la majorité des médias,<br />

à mon sens, c’est de la propagande.<br />

Cet esprit critique exacerbé est-il lié à ton histoire personnelle ?<br />

Je n’ai pas encore réfléchi à cela, mais ça ne m’étonnerait pas. Quand<br />

j’étais à l’école, je ne savais même pas ce qu’était une religion, parce<br />

qu’on était dans un cadre laïque : on était des Yougoslaves. Deux ans<br />

avant que la guerre ne débute, on a commencé à me demander qui<br />

j’étais.<br />

En serbo-croate, on dit « hrvat » pour croate. Ça sonnait bien, donc<br />

j’ai dit : « hrvat. » Mais je ne savais pas ce que cela voulait dire et tu<br />

passes, en deux ans, à une chose qu’on t’impose. On te dit que tu es<br />

musulman. Et toi : « Oui, mais c’est quoi ? » Tu ne t’identifies pas à cela.<br />

Pourtant, ils n’ont pas tué les gens pour ce qu’ils avaient fait, mais pour<br />

ce qu’ils étaient. Après l’exil, il y a eu les trois ou quatre premières années<br />

où j’étais dans un processus d’hybridation. Je m’identifiais à ce qu’on<br />

m’avait imposé.<br />

Finalement, tu revendiquais une identité... De Bosniaque musulman, du<br />

fait, aussi, que la guerre continuait.<br />

Il fallait prendre parti ?<br />

Tu peux prendre parti en tant qu’être humain, ce que je fais aujourd’hui.<br />

Je n’ai plus aucun parti pris lié à une quelconque appartenance, héritée<br />

ou subie. Mais il y a eu ce processus pendant les quatre premières<br />

années où je m’identifiais à ça, alors que ce n’est pas du tout moi. Des<br />

choses du genre : « Je ne mange pas de cochon. » Et puis, au bout d’un<br />

certain temps, je me suis dit : « Avant, je mangeais du cochon. » Mais on<br />

t’a tellement dit que tu es musulman... Et puis en arrivant ici, le mec qui<br />

m’a accueilli me forçait à manger du cochon : « Tu n’es pas musulman !<br />

Si tu ne manges pas de cochon, tu ne manges rien. »<br />

Donc, il y a eu des choses comme cela qui m’ont amené à me poser<br />

des questions. « Pas de cochon », qu’est-ce que ça veut dire ? Pourquoi,<br />

tout d’un coup, des individus ont-ils réussi à faire monter le sentiment<br />

patriotique d’une nation ? Pour mettre en œuvre cette stupidité, il n’y<br />

a rien de plus facile ! Tu fais un peu peur, tu fais vivre les gens dans la<br />

misère, et puis voilà. Ils ont donc réussi. Mais moi, qu’est-ce que je fais à<br />

dire que je ne bois pas d’alcool, que je ne mange pas de cochon ?<br />

Alors, tu défais le nœud qui s’est fait et puis tu analyses. Il y a quelques<br />

années, j’ai pondu mon premier autoportrait, qui parle justement de cela<br />

et qui s’appelle Autoportrait au jambon de Bayonne. J’y ai décortiqué de<br />

quoi est composé un bon jambon de Bayonne, de quoi est composée<br />

une boîte de ravioli ; et, en troisième, j’ai mis des fleurs, mais j’ai<br />

marqué : « Ceci n’a rien à voir. » Il suffisait finalement de comparer<br />

ce qu’il y a dans un jambon de Bayonne et ce qu’il y a dans une boîte<br />

de ravioli pour savoir d’où provient, dans l’Islam, le fait de ne pas<br />

manger de cochon.<br />

C’était un conseil scientifique, médical parce qu’il n’y avait pas de<br />

moyen de conservation et que ça contient une graisse qui pourrit<br />

plus vite. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. J’ai comparé ces deux choses-là<br />

et, en haut, j’ai fait une série de photographies avec moi de<br />

face et une fille de dos portant une chemise blanche sur laquelle j’ai<br />

imprimé : « Où sont les ishtihads ? » Les ishtihads sont un des piliers<br />

fondateurs de l’Islam. Ils invitent le culte à une réflexion sur lui-même<br />

et à son avancement à travers le temps, les époques. Si tu bannis<br />

les équivalents des ishtihads de n’importe quel culte religieux, c’est<br />

la nuit noire, c’est du fascisme. Voilà, c’était une grande parenthèse<br />

sur l’islam, alors que ce n’est qu’une des choses, parmi d’autres, que<br />

je décortique.<br />

Dans mes œuvres, je décortique surtout les réseaux de l’argent qui<br />

ont encore plus de poids et de présence que tout le reste, parce que<br />

les événements géopolitiques découlent aussi de comment l’argent<br />

est créé et de comment il fonctionne. C’est la chose qui gère absolument<br />

tout. C’est un dogme qui est bien plus grand que n’importe<br />

quelle religion ou même toutes les religions ensemble, et on n’y<br />

connaît rien. On ne sait pas ce que c’est, comment ça fonctionne.<br />

Que sont ces foutus bouts de papier ? Qui les imprime ? Qui les<br />

possède ? Ça c’est une des causes majeures de la transformation, de<br />

cette hybridation, qu’a connues mon travail entre la longue période<br />

de la peinture pour la peinture et après, le stade du citoyen qui n’en<br />

pouvait plus.<br />

J’en avais marre de dire : « On nous ment, on nous exploite… » Du<br />

coup, je me suis mis à décortiquer le on. La première étape, c’était : le<br />

on est un enculé. Mais après, je n’étais pas satisfait. J’ai voulu savoir ce<br />

que c’est ce on. Qu’est-ce qu’il a dans les tripes ? Comment ça fonctionne<br />

? C’est quoi la machine ? Même mettre des noms : Qui ? Quoi ?<br />

Comment ? La chose la plus difficile, c’était de ne pas tomber dans<br />

une chose un peu réactionnaire en donnant plus de réponses que de<br />

questions. Je pense que j’ai réussi avec la notion de tableau noir, sur<br />

lequel tu écris, tu effaces et tu écris encore : l’étude perpétuelle<br />

Je suppose que cela t’a amené à revenir, également, sur les événements<br />

qui se sont produits en Bosnie ?<br />

Non. Je me sens beaucoup plus concerné par ce qui se passe dans<br />

n’importe quel pays où il y a des problèmes aujourd’hui que par ce<br />

qui s’est passé en Bosnie-Herzégovine de 1991 à 1995. Je n’ai plus ce<br />

sentiment de douleur, de mal-être ou de manque parce que, comme<br />

je te l’ai expliqué, le nœud qui s’était formé où j’ai fini pas m’identifier<br />

à la chose qu’on me forçait à être, je l’ai démêlé.<br />

21

Est-ce pour autant tu as complètement tiré un trait sur cette histoire ?<br />

J’ai complètement tiré un trait là-dessus. Aucun de mes travaux ne mentionne<br />

la guerre, les crimes de guerre ou les souffrances antérieures de la<br />

Bosnie-Herzégovine.<br />

Tu y es retourné en 2008 à l’occasion de l’International Festival Sarajevo.<br />

Comment as-tu vécu ce moment ?<br />

Je représentais les deux, et Bosnie Herzégovine, et France… mais plutôt la<br />

France. Mais cette notion d’appartenance a une entité quelconque, q’uelle<br />

soit d’ordre religieux, ethnique, national, racial ou sexuel, je n’en ai rien à<br />

faire ! J’ai même des autoportraits en complet hybride qui sont en préparation.<br />

Je suis une sorte d’hybride pour lequel les notions de patriotisme, de<br />

nationalité, de couleur de peau, de religion sont complètement obsolètes,<br />

inexistantes.<br />