You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N° 47<br />

12 ème année<br />

<strong>Le</strong> billet<br />

du Procureur<br />

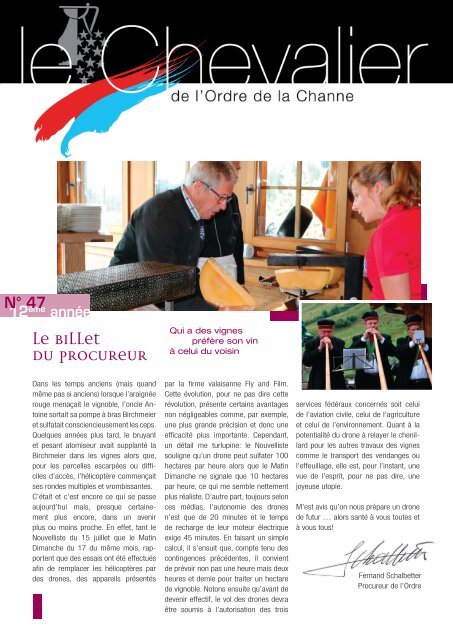

Dans les temps anciens (mais quand<br />

même pas si anciens) lorsque l’araignée<br />

rouge menaçait le vignoble, l’oncle Antoine<br />

sortait sa pompe à bras Birchmeier<br />

et sulfatait consciencieusement les ceps.<br />

Quelques années plus tard, le bruyant<br />

et pesant atomiseur avait supplanté la<br />

Birchmeier dans les vignes alors que,<br />

pour les parcelles escarpées ou difficiles<br />

d’accès, l’hélicoptère commençait<br />

ses rondes multiples et vrombissantes.<br />

C’était et c’est encore ce qui se passe<br />

aujourd’hui mais, presque certainement<br />

plus encore, dans un avenir<br />

plus ou moins proche. En effet, tant le<br />

Nouvelliste du 15 juillet que le Matin<br />

Dimanche du 17 du même mois, rapportent<br />

que des essais ont été effectués<br />

afin de remplacer les hélicoptères par<br />

des drones, des appareils présentés<br />

Qui a des vignes<br />

préfère son vin<br />

à celui du voisin<br />

par la firme valaisanne Fly and Film.<br />

Cette évolution, pour ne pas dire cette<br />

révolution, présente certains avantages<br />

non négligeables comme, par exemple,<br />

une plus grande précision et donc une<br />

efficacité plus importante. Cependant,<br />

un détail me turlupine: le Nouvelliste<br />

souligne qu’un drone peut sulfater 100<br />

hectares par heure alors que le Matin<br />

Dimanche ne signale que 10 hectares<br />

par heure, ce qui me semble nettement<br />

plus réaliste. D’autre part, toujours selon<br />

ces médias, l’autonomie des drones<br />

n’est que de 20 minutes et le temps<br />

de recharge de leur moteur électrique<br />

exige 45 minutes. En faisant un simple<br />

calcul, il s’ensuit que, compte tenu des<br />

contingences précédentes, il convient<br />

de prévoir non pas une heure mais deux<br />

heures et demie pour traiter un hectare<br />

de vignoble. Notons ensuite qu’avant de<br />

devenir effectif, le vol des drones devra<br />

être soumis à l’autorisation des trois<br />

services fédéraux concernés soit celui<br />

de l’aviation civile, celui de l’agriculture<br />

et celui de l’environnement. Quant à la<br />

potentialité du drone à relayer le chenillard<br />

pour les autres travaux des vignes<br />

comme le transport des vendanges ou<br />

l’effeuillage, elle est, pour l’instant, une<br />

vue de l’esprit, pour ne pas dire, une<br />

joyeuse utopie.<br />

M’est avis qu’on nous prépare un drone<br />

de futur … alors santé à vous toutes et<br />

à vous tous!<br />

Fernand Schalbetter<br />

Procureur de l’Ordre

Du chapitre précédent....<br />

Chapitre de l’Authentique Raclette du<br />

Valais AOP à Champoussin<br />

2<br />

<strong>Le</strong>s vins du Chapitre<br />

Muscat <strong>Le</strong>s Landes, AOC Valais 2015<br />

<strong>Le</strong>s fils Maye, Riddes<br />

Johannisberg Hurlevent, AOC Valais 2015<br />

<strong>Le</strong>s Fils de Charles Favre, Sion<br />

Petite Arvine <strong>Le</strong>s Perles du Valais, AOC Valais<br />

2015<br />

Maison Gilliard, Sion<br />

<strong>Chevalier</strong>s Chanteurs:<br />

Christian Albasini, Ardon<br />

Jean-Luc Bétrisey, St-Léonard<br />

Nicolas Carruzzo, Chamoson<br />

Haut Patronage:<br />

Mme Géraldine Marchand-Balet<br />

Conseillère Nationale du Canton du Valais<br />

Gamay Vieille Vigne, AOC Valais 2015<br />

Thierry Constantin, Pont-de-la-Morge<br />

Fendant Sans Culotte, AOC Valais 2015<br />

Charles Bonvin, Sion<br />

Humagne Blanche, AOC Valais 2015<br />

Château Constellation, Sion<br />

Blandice Blanc, AOC Valais 2013<br />

Varone Vins, Sion<br />

M. Philippe Nantermod<br />

Conseiller National du Canton du Valais

... au chapitre suivant<br />

Chapitre du Château de Chillon<br />

Chillon, édifié sur un îlot rocheux constituant<br />

une protection naturelle et un emplacement<br />

stratégique entre le nord et le<br />

sud de l’Europe, doit-il sa renommée à sa<br />

situation particulière, au poème de lord<br />

Byron ou au prisonnier François Bonivard,<br />

l’inspirateur du lord précité ? Sans<br />

doute un peu à la conjugaison de ces trois<br />

causes.<br />

Quoi qu’il en soit, l’histoire du Château de<br />

Chillon est caractérisée par trois périodes<br />

importantes:<br />

- La période savoyarde (du XIIe siècle à<br />

1536). La mention la plus ancienne écrite<br />

du château date de 1150 et nous informe<br />

que la famille de la maison de Savoye<br />

contrôlait déjà le passage le long du Léman.<br />

Au XIIIe siècle, Pierre II de Savoye fit<br />

reconstruire le château qui devint la résidence<br />

d’été des comtes.<br />

-La période bernoise (de 1536 à 1798).<br />

<strong>Le</strong>s Bernois conquirent le Pays de Vaud et<br />

occupèrent Chillon en 1536. <strong>Le</strong> château<br />

conserva son rôle de forteresse, d’arsenal<br />

et de prison durant plus de 260 ans. En<br />

1785, on songea à transformer la partie<br />

nord de la bâtisse en un grenier à blé,<br />

mais ce projet ne fut pas réalisé, peut-être<br />

du fait de sa démesure et de l’humidité<br />

ambiante.<br />

- La période vaudoise (de 1798 à nos<br />

jours). En 1798, à la révolution vaudoise,<br />

les Bernois quittèrent Chillon puis, en<br />

1803, le château devint propriété du canton<br />

de Vaud, lors de sa fondation. Mais il<br />

revint à lord Byron et à son fameux poème<br />

«The prisonnier of Chillon», rédigé en 1816<br />

lors d’un pèlerinage sur les lieux décrits<br />

par Rousseau, d’avoir donné au château<br />

sa dimension mythique.<br />

Aux ordres d’un chef<br />

exceptionnel:<br />

Edgar Bovier<br />

Afin de mettre tous les atouts de son côté,<br />

l’Ordre de la Channe a confié à Edgar Bovier<br />

la responsabilité du repas lors du Chapitre<br />

du 22 octobre 2016. La cuisine du<br />

chef du Lausanne Palace & Spa respire le<br />

bonheur de vivre: Edgar Bovier résume sa<br />

philosophie gastronomique en une phrase:<br />

«La star c’est le produit, le beau produit.<br />

<strong>Le</strong> rôle du cuisinier est de le rendre bon».<br />

Promu cuisinier de l’année par Gault &<br />

Millau en 2008 en Suisse romande, Edgar<br />

Bovier s’enorgueillit de 18 points sur un<br />

maximum de 20, ce qui n’a absolument<br />

pas besoin d’explications complémentaires.<br />

Que dire de plus si ce n’est que son<br />

talent soulèvera l’enthousiasme gustatif<br />

des participants au Chapitre du Château<br />

de Chillon.

4<br />

personnalité<br />

Claude Crittin et la SEVV<br />

- Quel vin du Valais vous inspire?<br />

Un vin au célèbre passé pour lequel on doit<br />

écrire son avenir : la Dôle<br />

- Qu’aimeriez-vous que le Père Noël vous<br />

apporte dans sa hotte?<br />

Une nature moins capricieuse, mais on doit<br />

toujours accepter ce que l’on nous offre.<br />

- Pour vous, le nirvana c’est quoi?<br />

Ces petits moments de calme que l’on arrive<br />

chaque jour à s’aménager.<br />

En Valais, sur la rive droite du Rhône, à équidistance<br />

de Martigny et de Sion et englobé à<br />

la commune de Chamoson, le village de St-<br />

Pierre-de-Clages est célèbre pour son église<br />

du XIe siècle à clocher octogonal. Il est également<br />

connu comme étant «<strong>Le</strong> Village suisse du<br />

Livre» dont la manifestation phare, la «Fête du<br />

Livre», se déroule généralement du vendredi au<br />

dimanche du dernier week-end du mois d’août.<br />

- Avec qui aimeriez-vous passer un mois<br />

sur une île déserte?<br />

Avec tous ceux pour qui je n’ai pas assez de<br />

temps.<br />

- Que feriez-vous si votre baguette magique<br />

pouvait changer le monde?<br />

Une confédération mondiale organisée sur le<br />

modèle de la confédération helvétique.<br />

- Qui inviteriez-vous pour partager une<br />

soirée «raclette»?<br />

Mes meilleurs ennemis.<br />

C’est dans cette attrayante localité qu’il y a cinquante<br />

ans, le 17 mai 1966 pour être précis, la<br />

famille de Pierre Crittin accueillait avec émotion<br />

et fierté la venue d’un fils qu’elle appela<br />

Pierre. Il est bien entendu que quand on nait<br />

et qu’on demeure dans la plus grande et donc<br />

plus importante commune viticole du Valais et<br />

qu’en plus quand ses grands-pères du côté paternel<br />

et maternel sont encaveurs ou vignerons,<br />

quand son père est lui-même encaveur, on ne<br />

peut aspirer qu’à suivre la tradition familiale.<br />

C’est donc en toute logique que la carrière<br />

professionnelle de Claude commence en tant<br />

qu’apprenti de commerce à la cave Maurice<br />

Gay à Sion avant que Claude Crittin ne séjourne<br />

durant une année en Allemagne et à Baden-<br />

Baden dans la maison de commerce de vin<br />

Schenk. Aimant les langues et les voyages, il<br />

traverse la Manche pour avoir droit à un First<br />

puis revient s’installer, durant 10 ans, dans le<br />

canton de Vaud et plus particulièrement à la<br />

Maison Schenk à Rolle.<br />

Poursuivant une période de formation continue<br />

en cours d’emploi, Claude se plonge durant 5<br />

ans dans l’informatique en faisant un brevet fédéral<br />

d’analyste-programmeur et en devenant<br />

développeur de logiciels dans le vin puis en<br />

obtenant un diplôme ES d’économiste d’entreprise.<br />

A la fin des années 90, Claude Crittin regagne<br />

le Valais pour effectuer un apprentissage chez<br />

l’encaveur Maurice Gay qui, depuis, a déménagé<br />

de Sion à Chamoson. C’est ce retour aux<br />

sources qui lui permet de succéder, quelques<br />

années plus tard à son père qui lui passe les<br />

rênes de cette société, la troisième plus grande<br />

entreprise viticole du Valais.<br />

Toujours aussi passionné par le monde de la<br />

vigne et du vin, Claude participe activement à<br />

la bonne marche des associations professionnelles<br />

en ayant été membre du comité puis président<br />

de l’IVV (Interprofession du Vin du Valais)<br />

et en étant actuellement président de la SEVV.<br />

Homme pondéré, dynamique et très sociable,<br />

Claude Crittin, en 2012, a été choisi par ses<br />

concitoyens pour présider au destin des<br />

quelque 3’500 habitants de la commune de<br />

Chamoson, capitale incontestée du Johannisberg.<br />

- Selon vous, quel personnage célèbre<br />

incarne le mieux notre pays?<br />

Patrick Aebischer le président de l’Ecole polytechnique<br />

fédérale de Lausanne (EPFL) .<br />

- Quels sont les qualificatifs qui caractérisent<br />

la Suisse?<br />

<strong>Le</strong> pays le plus malin du monde. Respect de la<br />

différence, compromis dans l’action, qualité et<br />

capacité à commercer avec tous.<br />

- Quel défaut vous exaspère le plus chez<br />

les autres?<br />

L’orgueil.<br />

- Pour vous un Valaisan c’est qui?<br />

Quelqu’un qui se laisse imprégner par la nature<br />

alpine qui l’entoure et par ses valeurs.<br />

- Quelle est l’une de vos principales qualités?<br />

Mon obstination à négocier un bon arrangement<br />

- Préférez-vous le verre à moitié vide ou<br />

celui à moitié plein?<br />

Je préfère le verre quand il est plein.<br />

- Quelle est votre devise préférée?<br />

« <strong>Le</strong>s choses devraient être aussi simples que<br />

possible, mais pas simplistes. (Albert Einstein)

La SEVV : acteur incontournable<br />

de l’économie viti-vinicole valaisanne<br />

5<br />

La SEVV – société des Encaveurs de Vins du Valais<br />

– (autrefois UNVV – Union des Négociants<br />

en Vins du Valais) est un acteur important de<br />

l’économie viti-vinicole valaisanne. Cette association<br />

professionnelle, dont les fondements<br />

remontent à 1930, a pour mission de défendre<br />

les intérêts de l’encavage et du commerce des<br />

vins du Valais.<br />

Un peu d’histoire<br />

La création du premier groupement de marchands<br />

de vins date des années 1920.<br />

Quelques commerces se réunissent sous la<br />

bannière « Pavillon valaisan » pour faire la promotion<br />

des vins valaisans au Comptoir de Lausanne.<br />

C’est en 1930 qu’est constituée l’Union<br />

des Négociants en vins du Valais comme section<br />

de l’Union des Négociants en vins Vaud-<br />

Valais-Fribourg.<br />

La fondation de l’UNVV coïncide avec la création<br />

des premières Caves coopératives : dans<br />

une période de marasme, les marchands de<br />

vins ressentent la nécessité de définir une<br />

politique commune envers l’Etat et les Caves<br />

coopératives.<br />

<strong>Le</strong>s intérêts des négociants en vins valaisans<br />

n’étant pas les mêmes que ceux des Vaudois,<br />

les commerces valaisans créent une section<br />

indépendante de la Fédération suisse des Négociants<br />

en vins (FSNV) au 1er janvier 1941.<br />

En 1999, l’UNVV change d’étiquette et devient<br />

la SEVV, laquelle constitue une section de la<br />

Société des Encaveurs de vins suisses (SEVS).<br />

En plus de 80 ans, l’UNVV-SEVV a connu 15<br />

présidents et 3 secrétaires. Elle est actuellement<br />

présidée par Claude Crittin tandis que le<br />

secrétariat est assumé par Jean-Pierre Guidoux<br />

depuis 1981.<br />

Rôle de la SEVV<br />

Depuis sa création, l’UNVV-SEVV a joué un rôle<br />

majeur dans l’évolution de l’économie viti-vinicole<br />

valaisanne. En 1981, les 63 membres<br />

de l’UNVV encavaient plus de la moitié de la<br />

production valaisanne. Malgré l’évolution des<br />

structures de l’encavage et du marché des<br />

vins, la SEVV poursuit son rôle de défenseur<br />

du commerce libre et indépendant. <strong>Le</strong>s principaux<br />

commerces du canton, et surtout les plus<br />

anciens, se retrouvent au sein de la SEVV.<br />

La SEVV constitue aujourd’hui un acteur incontournable<br />

de l’Interprofession de la vigne et du<br />

vin du Valais. La mission de la SEVV a évolué<br />

dans le sens que les recommandations en matière<br />

de paiement de la vendange et de prix de<br />

vente ont passé au second plan. La première<br />

tâche de la SEVV consiste à participer à la définition<br />

du cadre législatif dans lequel s’exerce la<br />

profession, tant au niveau de la production que<br />

de l’encavage et de la commercialisation.<br />

<strong>Le</strong>s commerces membres de la SEVV sont<br />

désormais propriétaires ou responsables d’une<br />

part importante de la surface du vignoble valaisan.<br />

La SEVV représente dès lors un facteur<br />

d’équilibre tant pour les producteurs de raisins<br />

que pour les acheteurs de vins.<br />

En première ligne dans la vente des vins valaisans,<br />

la SEVV ouvre la voie à l’adaptation de la<br />

viti-viniculture valaisanne aux nouvelles conditions<br />

du marché.<br />

Enfin, la SEVV joue un rôle important dans la<br />

lutte contre les manœuvres déloyales dans le<br />

commerce des vins, surtout depuis l’apparition<br />

de nouveaux commerces qui n’en sont pas<br />

membres.

Vin du Valais: d’où viens-tu ?<br />

<strong>Le</strong>s vignes de l’Abbaye de Saint-Maurice<br />

6<br />

Au Moyen Age et durant tout l’Ancien Régime,<br />

l’Abbaye de Saint-Maurice est un considérable<br />

propriétaire de vignes. Son vignoble doit<br />

répondre aux besoins d’une communauté religieuse,<br />

de son abbé et de sa domesticité ainsi<br />

qu’à ceux des hôtes de passage, qu’il faut recevoir<br />

dignement, à ceux des pèlerins, qu’il faut<br />

recevoir charitablement.<br />

Des domaines viticoles<br />

imposants<br />

Dans les vignobles de Saint-Maurice, l’Abbaye<br />

apparaît surtout comme un important seigneur<br />

foncier. Vers 1660, elle possède 33 poses de<br />

vigne dans le seul territoire de Cries, entre Bex<br />

et Agaune. Une partie des vignes abbatiales<br />

sont encensées à des particuliers, comme on<br />

peut l’observer assez précisément entre 1640<br />

et 1660: le monastère reçoit des cens sur<br />

une cinquantaine de vignes situées à Cries, à<br />

l’Arzilier, au Châble, à la Crêta, à Lavey, et à<br />

Vérollier. <strong>Le</strong>urs tenanciers versent le cens aux<br />

vendanges, en raisin ou en moût. <strong>Le</strong>s quantités<br />

s’échelonnent, pour le blanc, entre 1/4 de<br />

setier (ca 9 litres) et 2 setiers (ca 140 litres).<br />

L’ensemble de ces cens rapporte au monastère<br />

43 setiers (ca 1350 litres). <strong>Le</strong> blanc domine largement<br />

avec 38 setiers (ca 1350 litres), contre<br />

5 setiers (ca 170 litres) de rouge. <strong>Le</strong>s choses<br />

ont bien changé depuis la fin du Moyen Age,<br />

lorsqu’on observait une solide domination des<br />

rouges. Comme, au XIVe siècle aussi bien qu’au<br />

XVIIe, ces cens se prélèvent aux vendanges sur<br />

la récolte de la vigne encensée. On doit prendre<br />

ce changement au sérieux et admettre qu’il révèle<br />

une réelle modification du choix des plants<br />

cultivés. Pour l’expliquer, on peut imaginer deux<br />

facteurs, aux effets combinés: une adaptation<br />

de l’offre à une modification des besoins ou des<br />

goûts; une adaptation des plants choisis aux<br />

conditions de l’environnement dans le contexte<br />

du Petit Age glaciaire.<br />

Un pressoir à Martigny<br />

Très logiquement, vu la difficulté des transports,<br />

le domaine viticole qu’exploitent les chanoines,<br />

se trouvent à proximité de l’Abbaye, dans les<br />

collines. <strong>Le</strong>s chanoines ont cependant aussi<br />

des vignes dans les belles zones viticoles du<br />

Valais. En 1645, un inventaire révèle aussi<br />

«environ 22 fissurées de vigne en divers endroits<br />

de Martigny», avec un bâtiment, dans<br />

lequel un pressoir a été installé. Ce bâtiment<br />

a été acheté à un prêtre nommé Nicolas Cornut.<br />

Il est ensuite reconstruit: on refait le toit<br />

et des maçons travaillent aux murs. On veille<br />

à un certain confort et à un peu de décorum:<br />

trois ouvertures reçoivent des fenêtres et les<br />

ventaux des trois portes sont refaits; on renforce<br />

de ferrure celui de la porte principale, qui<br />

ferme un «portail de marbre bien beau, fait avec<br />

ses armes», on installe un râtelier et une crèche<br />

pour les chevaux. <strong>Le</strong> bâtiment est aussi adapté<br />

et équipé pour mieux servir aux travaux de la<br />

vigne et du vin.<br />

<strong>Le</strong>s vignes confiées à un<br />

chef vigneron<br />

Un état des dépenses abbatiales établi vers<br />

1660 donne une vision synthétique des frais<br />

d’exploitation viticole. L’abbé paie les gardes<br />

nommés par la ville pour surveiller les vignes,<br />

dépense 500 florins pour leur culture et 300<br />

florins pour leur vendange. De plus, le chef<br />

vigneron (vinitor), un membre du personnel<br />

technique du monastère, reçoit 100 florins de<br />

salaire annuel (plus que le barbier et autant<br />

que le charretier). <strong>Le</strong> rapport détaille ce qui se<br />

cache derrière les 500 florins dépensés pour<br />

la culture des vignes: «pour chaque pose de<br />

vigne effeuillée et levée, on donne, de dépense,<br />

deux quarterons de vin, deux pots de fèves,<br />

un quarteron de grains, mi-orge mi seigle, et<br />

deux livres de fromage, et pour trois poses, un<br />

pain de sel et 21 batz d’argent». <strong>Le</strong> ramassage<br />

des sarments «coûte» 4 florins et un bichet<br />

de fèves», et le désherbage «un quarteron de<br />

céréales par pose, mi-orge, mi-seigle, et rien<br />

d’autre».

Au milieu du XVIIe siècle, les vignes se trouvent<br />

donc entre les mains d’un spécialiste. Cela<br />

indique de la part des chanoines, une volonté<br />

de profiter au mieux de leurs vastes vignobles.<br />

Un livre de raison tenu dans le dernier quart du<br />

XVIIe siècle entrouvre une fenêtre sur la ruche<br />

abbatiale. On y voit plusieurs personnages<br />

travailler dans les vignes, participer aux vendanges<br />

et oeuvrer à la cave. Certains ne font<br />

que passer, d’autres sont là régulièrement. Par<br />

exemple, Humbert Munier travaille dans les<br />

vignes en octobre 1678. En 1679, il vendange<br />

5 jours à Saint-Maurice et 3 jours à Martigny.<br />

Faire le vin et le<br />

conserver<br />

Il semblerait logique que la chaîne d’opérations<br />

tendue entre l’extraction du jus des grappes<br />

et le soin du vin soit concentrée à l’Abbaye,<br />

à proximité des consommateurs. Cela ne se<br />

vérifie que partiellement. Un inventaire dressé<br />

en1646 décrit dans le monastère un local<br />

appelé «le pressoir». On y trouve «le pressoir<br />

fait par l’abbé Odet» ainsi que «quatre grandes<br />

et belles tines pour réduire la vendange, l’une<br />

d’elle est toutefois moindre que les autres». La<br />

cure de Notre-Dame de Sous-le-Bourg possède<br />

une de ces cuves, une autre appartient à<br />

l’aumônier du monastère et les deux dernières<br />

à son chantre. L’inventaire mentionne aussi des<br />

ustensiles de vendange dans la cave abbatiale:<br />

«cinq gerles pour la vendange, tant grandes<br />

que petites, dont trois sont en mélèze et deux<br />

en sapin», quatre brantes «propres à porter<br />

vendanges» et deux entonnoirs.<br />

Cuver et presser sur<br />

place<br />

<strong>Le</strong>s chanoines préfèrent cependant adopter,<br />

pour organiser le temps et les déplacements,<br />

une logique différente, assez courante dans<br />

le Valais médiéval. Comme les ‘vignobles les<br />

plus importants se trouvent à quelque distance<br />

du monastère, dans les collines qui séparent<br />

Saint-Maurice et Bex, on y construit des installations<br />

de cuvage et de pressage, que les textes<br />

signalent depuis le XIIIe siècle en ces lieux. L’un<br />

de ces édifices élevé dans le vignoble de Cries,<br />

ressort assez bien des textes modernes. L’inventaire<br />

abbatiale de 1646 y recense «quatre<br />

grandes tines ou cuves, dont l’une est d’environ<br />

17 ou 18 chars, l’autre de 12, l’autre de 8,<br />

l’autre de 5 ou de 6», et un «grand pressoir»<br />

installé par Martin Duplâtre, abbé de 1527 à<br />

1587. <strong>Le</strong> bâtiment abrite aussi huit brantes et<br />

six «grandes et moyennes».<strong>Le</strong>s brantes servent<br />

à transporter le raisin de la vigne vers un lieu<br />

de collecte où on les vide dans les gerles. Une<br />

fois pleines, celles-ci seront vidées dans des<br />

récipients montés sur des chars qui conduiront<br />

la vendange vers les cuves et le pressoir.<br />

Une cave de 50’000<br />

litres en 1646<br />

<strong>Le</strong>s vins tirés des vignes du monastère et des<br />

redevances foncières s’élèvent et reposent<br />

dans la vaste cave de l’Abbaye. En 1646, un<br />

inventaire recense 29 tonneaux dénommés<br />

«bosses» et «22 tonneaux de charge». <strong>Le</strong>ur<br />

capacité est donnée parfois en setiers, mais le<br />

plus souvent en «charrets de vin», sans doute<br />

des tonneaux construits pour être installés<br />

sur un char. <strong>Le</strong>ur contenance est grossièrement<br />

mesurable: cet inventaire signale trois<br />

pièces de tonnellerie «faites à façon de demichar<br />

contenant chacune 8 setiers», le tonneau<br />

de charge contiendrait donc 16 setiers,<br />

soit quelque 550 litres. Cette cave peut donc<br />

accueillir quelque 28’000 litres dans ses tonneaux<br />

ordinaires, plus14’000 litres environ<br />

dans les «22 tonneaux de charge», soit en tout<br />

42’000 litres; les adjonctions représentent au<br />

minimum 5’800 litres, ce qui amène la capacité<br />

de la cave à environ 50’000 litres.<br />

Extraits de textes provenant de «Histoire de la<br />

Vigne et du Vin du Valais» publiés avec l’aimable<br />

autorisation de Mme Anne-Dominique<br />

Zufferey, directrice du Musée Valaisan de la<br />

Vigne et du Vin)<br />

7

Innovation<br />

Bienvenue aux «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s»<br />

8<br />

Selon Eugène Labiche « La jeunesse n’a<br />

qu’un temps». Voilà pourquoi, s’appuyant<br />

sur cette citation, les Officiers du Conseil<br />

de l’Ordre de la Channe ont mis sur pied<br />

un concept de recrutement auprès des<br />

jeunes en général.<br />

Cette opération a pour but de permettre<br />

aux jeunes hommes et jeunes filles comptant<br />

26 printemps et moins d’adhérer à la<br />

Confrérie et de leur permettre ainsi de faire<br />

plus ample connaissance avec le vin, avec<br />

son histoire et le respect qui lui est dû.<br />

Ces nouveaux membres, outre le fait<br />

qu’ils porteront le titre et le sautoir jaune<br />

de «Jeune <strong>Chevalier</strong>», se verront donc<br />

Cette édition du «<strong>Chevalier</strong>» vous est offerte par:<br />

offrir de substantiels avantages financiers<br />

soit, d’une manière générale, une réduction<br />

de 50% sur toutes les prestations<br />

de la confrérie comme, par exemple, sur<br />

le montant de la cotisation annuelle qui,<br />

pour les «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s» se montera<br />

à 60.-- francs au lieu des 120.-- francs<br />

habituels. Autre exemple: une intronisation<br />

avec repas s’élèvera à 150.-- francs<br />

et non plus à 300.-- francs. Bien entendu<br />

et toujours pour les «Jeunes <strong>Chevalier</strong>s»,<br />

la participation aux repas des Chapitres de<br />

la Confrérie seront également réduits de<br />

50%.<br />

Dès que le «Jeune <strong>Chevalier</strong>» entre dans<br />

sa vingt-septième année, il est automatiquement<br />

élevé à la dignité de «<strong>Chevalier</strong>»<br />

sans devoir se soumettre à une nouvelle<br />

cérémonie d’intronisation mais en perdant<br />

les avantages liés à l’appellation de<br />

«Jeune <strong>Chevalier</strong>».<br />

<strong>Le</strong>s Officiers du Conseil se réjouissent déjà<br />

d’accueillir les candidats «Jeune <strong>Chevalier</strong>»<br />

et, tout en les félicitant pour leur décision,<br />

leur souhaitent la plus cordiale des<br />

bienvenues.<br />

Remarque:<br />

Des formulaires d’adhésion sont disponibles<br />

sur le site internet de la Confrérie<br />

(www.ordre-de-la-channe.ch) ou peuvent<br />

être commandés au secrétariat.<br />

Ordre de la Channe > Case postale 1007 > 1951 Sion ><br />

Tél: 027 323 76 02 / 079 569 23 58<br />

info@ordre-de-la-channe.ch<br />

www.ordre-de-la-channe.ch