Imp. 4 Luglio-Agosto 2003 - FIGC Settore Tecnico Coverciano

Imp. 4 Luglio-Agosto 2003 - FIGC Settore Tecnico Coverciano

Imp. 4 Luglio-Agosto 2003 - FIGC Settore Tecnico Coverciano

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Spedizione in abb. post. art. 2 comma 20/C legge 665/96 - Filiale di Roma<br />

N° 3 - <strong>2003</strong><br />

Maggio/Giugno<br />

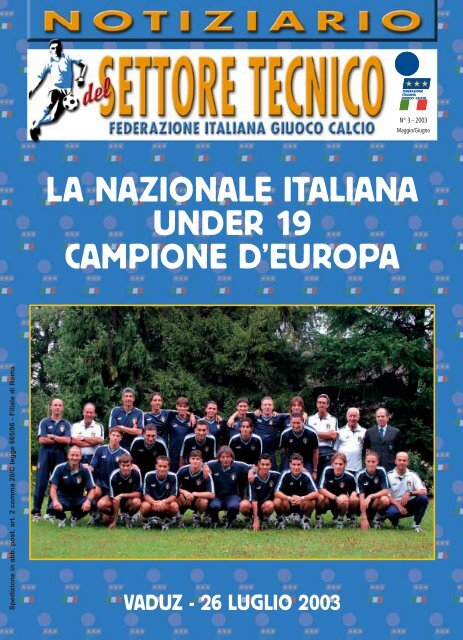

LA NAZIONALE ITALIANA<br />

UNDER 19<br />

CAMPIONE D’EUROPA<br />

VADUZ - 26 LUGLIO <strong>2003</strong>

NAZIONALE UNDER 19 - CAMPIONE D’EUROPA <strong>2003</strong><br />

Nome Data di nascita Squadra Ruolo<br />

Andrea Ivaldi 24.02.1984 Genoa F.C. Portiere<br />

Marco Paoloni 21.02.1984 A.S. Roma Portiere<br />

Simone Villanova 22.11.1984 A.S. Cittadella Portiere<br />

Alessandro Armenise 23.10.1984 A.S. Bari Difensore<br />

Mauro Belotti 13.05.1984 Atalanta Bergamasca Difensore<br />

Damiano Ferronetti 01.11.1984 A.S. Roma Difensore<br />

Andrea Mantovani 22.06.1984 Torino Calcio Difensore<br />

Alessandro Potenza 08.03.1984 F.C. Inter Difensore<br />

Giuseppe Scurto 05.01.1984 A.S. Roma Difensore<br />

Alberto Aquilani 07.07.1984 A.S. Roma Centrocampista<br />

Giorgio Chiellini 14.08.1984 Livorno Calcio Centrocampista<br />

Adriano D’Astolfo 23.03.1984 A.S. Lodigiani Centrocampista<br />

Simon Laner 28.01.1984 F.C. Hellas Verona Centrocampista<br />

Francesco Lodi 23.03.1984 F.B.C. Empoli Centrocampista<br />

Matteo Morici 24.10.1984 S.S. Lazio Centrocampista<br />

Simone Padoin 18.03.1984 Atalanta Bergamasca Centrocampista<br />

Gabriele Perico 11.03.1984 Atalanta Bergamasca Centrocampista<br />

Mirko Stefani 25.01.1984 A.C. Milan Centrocampista<br />

Luigi A. Della Rocca 02.09.1984 F.C. Bologna Attaccante<br />

Alex Gibbs 25.01.1984 A.C. Parma Attaccante<br />

Raffaele Palladino 17.04.1984 F.C. Juventus Attaccante<br />

Gianpaolo Pazzini 02.08.1984 Atalanta Bergamasca Attaccante<br />

Allenatore Paolo Berrettini<br />

I GIOCATORI

EDITORIALE<br />

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

SEZIONE MEDICA<br />

SETTORE<br />

GIOVANILE<br />

FONDAZIONE<br />

«MUSEO DEL CALCIO»<br />

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

Le opinioni espresse negli articoli<br />

firmati non riflettono<br />

necessariamente l’opinione<br />

ufficiale del <strong>Settore</strong> <strong>Tecnico</strong>.<br />

Tutto il materiale inviato non<br />

sarà restituito. La riproduzione<br />

di articoli o immagini è<br />

autorizzata a condizione che<br />

ne venga citata la fonte.<br />

SOMMARIO<br />

LE CATENE DI GIOCO LATERALI<br />

IN UN 4-4-2<br />

LE ESERCITAZIONI SPECIALI PER LO<br />

SVILUPPO DELLA POTENZA AEROBICA<br />

LA “GONDOLA” PER IL CORRETTO<br />

IMPATTO COL TERRENO DEL PORTIERE<br />

di Enzo Bearzot<br />

di Stefano Pioli<br />

di Anastasio Di Renzo<br />

Di Massimo Cacciatori<br />

PROPOSTA INDICATIVA DI PREPARAZIONE<br />

PRE-CAMPIONATO DILETTANTI<br />

di Ignazio Argiolas<br />

Direttore<br />

Enzo Bearzot<br />

Direttore Responsabile<br />

Fino Fini<br />

Comitato di Redazione<br />

Luigi Natalini (coordinatore)<br />

Felice Accame<br />

Antonio Acconcia<br />

Fabrizio Cattaneo<br />

Roberto Clagluna<br />

Franco Ferrari<br />

Luca Gatteschi<br />

Gianni Leali<br />

Mario Marella<br />

IL CONTROLLO NEUROMUSCOLARE<br />

DELLA CAVIGLIA IN ESITI DI<br />

TRAUMA DISTORSIVO Colli R. e F. Cuzzolin<br />

32<br />

LA TECNICA APPLICATA COME<br />

PRESUPPOSTO DEL GIOCO COLLETTIVO<br />

IL WM DI MISTER CHAPMAN NACQUE NEL<br />

1895 DALLA REGOLA DEL FUORIGIOCO<br />

Franco Morabito<br />

Paolo Piani<br />

M. Grazia Rubenni<br />

Gennaro Testa<br />

Guido Vantaggiato<br />

Leonardo Vecchiet<br />

Marco Viani<br />

Azeglio Vicini<br />

Fotocomposizione<br />

impaginazione e<br />

disegni<br />

A&S Grafica<br />

Fotografia<br />

Foto Sabe<br />

Italfoto Gieffe<br />

Archivio <strong>Settore</strong> <strong>Tecnico</strong><br />

Foto Guerin Sportivo<br />

Foto Archivio Museo del Calcio<br />

di Manzi V.<br />

D’Onofrio R.<br />

D’Ottavio S.<br />

di Antonio Acconcia<br />

di Luigi “Cina” Bonizzoni<br />

Per richiedere copie arretrate del Notiziario inviare una richiesta scritta indirizzata a:<br />

F.I.G.C. <strong>Settore</strong> <strong>Tecnico</strong> Via G. D’Annunzio 138, 50135 Firenze. Non saranno accettate richieste effettuate per telefono.<br />

4<br />

6<br />

15<br />

30<br />

36<br />

41<br />

43<br />

Stampa<br />

STILGRAFICA s.r.l.<br />

Via Ignazio Pettinengo, 31/33<br />

00159 ROMA<br />

Tel. 06/43588200<br />

Spedizione in abbonamento postale<br />

comma 27 - art.2<br />

- legge 28/12/1995 n.549 Roma<br />

Autorizzazione del tribunale di<br />

Firenze, del 20 maggio 1968 n.1911<br />

Finito di stampare nel settembre <strong>2003</strong><br />

3

EDITORIALE<br />

Dopo la vittoria del Milan in Champions League, il calcio italiano si è reso<br />

nuovamente protagonista in campo internazionale.<br />

Questa volta il merito va alla Squadra Nazionale Under 19, allenata da Paolo<br />

Berrettini, che si è aggiudicata a fine luglio il titolo di Campione d’Europa di categoria<br />

superando in finale la Nazionale del Portogallo.<br />

È stato un successo conquistato con merito, che porta prestigio alla nostra Federazione,<br />

ribadisce ancora una volta l’assoluta qualità della scuola calcistica<br />

italiana e premia l’eccellente lavoro dell’Organizzazione federale e delle Società<br />

che hanno sempre investito con fiducia nei settori giovanili.<br />

A chi ha operato per il raggiungimento dell’importante e significativo successo<br />

vanno i miei complimenti e quelli di tutto il <strong>Settore</strong> <strong>Tecnico</strong>.<br />

Detto questo, non posso però non sottolineare che il calcio italiano ha dovuto<br />

trascorrere un’estate tribolata e difficile. Un’estate vissuta in buona parte tra polemiche,<br />

carte bollate e ricorsi ai Tribunali che alla fine ha trovato una discutibile<br />

via d’uscita con la decisione di organizzare un Campionato di Serie B allargato<br />

a 24 squadre nella stagione sportiva <strong>2003</strong>-2004, e Campionati di Serie A a 20<br />

squadre e di Serie B a 22 squadre nella stagione sportiva successiva.<br />

Quanto stabilito per le formule dei Campionati della Lega Nazionale Professionisti<br />

va decisamente in controtendenza con gli indirizzi di FIFA e UEFA che da<br />

tempo invitano le Federazioni a diminuire il numero delle Società che partecipano<br />

ai Campionati nazionali per evitare, visti anche i numerosi impegni internazionali,<br />

un eccessivo carico dell’impegno fisico e psicologico dei calciatori.<br />

In ogni caso, preso atto delle decisioni assunte, credo che il <strong>Settore</strong> <strong>Tecnico</strong> debba<br />

coinvolgere gli allenatori a discutere, in una delle riunioni che saranno programmate<br />

a <strong>Coverciano</strong>, quale ripercussione che impegni più numerosi e ravvicinati<br />

comporteranno sia sulla salute dei calciatori che sulla qualità del gioco.<br />

In conclusione, voglio ricordare con profonda tristezza, a nome di tutto il <strong>Settore</strong>,<br />

Roberto Clagluna che improvvisamente è venuto a mancare. Per tutte le sue<br />

qualità Roberto per noi era prezioso e insostituibile; e gli volevamo molto bene.<br />

EDITORIALE<br />

Enzo Bearzot

Caro Mister, l’ho lasciata dove l’avevo incontrata per la prima volta.Trent’anni fa, nel 1973,<br />

proprio a <strong>Luglio</strong>, la incontravo infatti qui a <strong>Coverciano</strong> per una prova nazionale: ero un bambino,<br />

avevo solo 13 anni, lei mi adocchiò, mi portò alla Lazio e fece di me un giocatore. Com’è strana la<br />

vita: l’altro giorno, quando siamo rimasti a parlare fino all’una di notte, non potevo immaginare<br />

che sarebbe stata l’ultima volta, altrimenti l’avrei tenuta sveglio per una settimana intera, impedendole<br />

di morire.<br />

Abbiamo parlato del passato vissuto insieme ed ho notato come tante cose che lei ci spiegava nel<br />

settore giovanile fossero, ancora adesso, attuali: il sostegno, il non dare mai la palla sul pendolo, il terzo<br />

uomo, la sovrapposizione, il modo di eludere il fuorigioco, tutti concetti che lei aveva nel suo bagaglio<br />

già tanti anni fa.<br />

Lei è stato un precursore e la sua storia di allenatore racchiude tutte le difficoltà e tutte le scelte<br />

importanti che questo mestiere comporta. Ha cominciato dal basso, dal settore giovanile della Lazio,<br />

formando tanti calciatori che sono poi diventati dei professionisti ed è arrivato fino alla prima<br />

squadra, vincendo la diffidenza delle persone, perché era difficile, allora, arrivare in poco tempo e<br />

per di più dai giovani.<br />

Ha abbandonato l’INPS, nel quale ricopriva un ruolo importante per fare l’allenatore a tempo<br />

pieno: che scelta coraggiosa! Per quante notti non ha dormito prima di farla?<br />

Ha gestito, vincendo, uno spogliatoio irrequieto con formidabile abilità psicologica.Si ricorda<br />

i sabato sera passati a Piazza Navona perché “portava bene” o la bisca a Palestrina?<br />

Si è messo al servizio di un collega straniero, aiutandolo a comprendere il nostro calcio e, sicuramente,<br />

se questo allenatore in seguito ha vinto molto, una parte del merito è stata sua.<br />

Dove ha lavorato ha sempre lasciato uno splendido ricordo, sia come allenatore sia come uomo.<br />

Ha vinto tanto: un campionato italiano Allievi, una Coppa Italia Primavera, un Seminatore<br />

d’Oro e poi tante promozioni con la Lazio, la Ternana, il Taranto, la Pistoiese. Ma soprattutto è stato<br />

un esempio di competenza, passione, cultura, saggezza, il tutto espresso sempre con toni pacati,<br />

mai presuntuoso o saccente, sempre pronto al confronto e, se richiesto, al consiglio.<br />

Io dico sempre che quando una persona muore il peggio è sempre per questa persona perché<br />

non potrà più godere della bellezza della vita.Ma ci sono anime che, quando muoiono, lasciano un<br />

vuoto enorme intorno a sé: lei ci mancherà, ci mancherà tanto, più di quanto lei stesso potesse immaginare.<br />

Quello che noi, che l’abbiamo conosciuta, possiamo adesso fare è diffondere ciò che lei ci<br />

ha insegnato.<br />

Il mio desiderio è che a <strong>Coverciano</strong>, nella scuola del calcio italiano, venga piantato un albero<br />

su cui applicare una targhetta con sopra scritto:<br />

“A Roberto Clagluna, uomo di sport e maestro di vita”.<br />

Addio.<br />

Carlo Perrone

6<br />

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

TECNICA<br />

LE CATENE DI GIOCO LATERALI<br />

IN UN 4-4-2<br />

di Stefano Pioli*<br />

INTRODUZIONE<br />

N<br />

el gioco del calcio, indipendentemente che si giochi<br />

a uomo o a zona, il fondamento tattico principale<br />

deve essere l’organizzazione.L’obiettivo che ogni allenatore<br />

deve porsi è quello di trasferire al gruppo le<br />

proprie competenze ed idee per far sì che tutti capiscano<br />

le stesse cose nella stessa situazione; creando<br />

così un linguaggio comune, per collaborare, cooperare<br />

e ragionare in modo univoco. Nell’impostare il proprio programma<br />

di lavoro l’allenatore non può prescindere dal valutare,<br />

conoscere ed arricchire il bagaglio tecnico-tattico individuale di<br />

ogni singolo giocatore. È pertanto indispensabile che le abilità individuali<br />

vengano inserite nel collettivo, creando quindi l’organizzazione<br />

di gioco. All’interno di questa, la collaborazione e l’interrelazione<br />

sono di fondamentale importanza, al fine di avere un<br />

squadra sempre equilibrata, funzionale e razionale.<br />

Le competenze dell’allenatore devono essere “assolute” per far sì<br />

che i propri messaggi diventino segnali chiari e precisi assimilabili<br />

da tutto il gruppo.<br />

2. Sistema di gioco<br />

Il sistema di gioco rappresenta e spiega la dislocazione di base,<br />

attraverso i compiti e le funzioni dei giocatori in campo.<br />

Qualsiasi sistema di gioco si desideri attuare deve tenere conto<br />

delle caratteristiche fondamentali e indispensabili che rappresentano<br />

i principi generali di qualsiasi sistema.<br />

Esse esigono che un sistema di gioco sia:<br />

Equilibrato: che tenga in considerazione allo stesso modo e allo<br />

stesso tempo le due fasi in qualsiasi momento di gioco.<br />

Elastico: che si possa facilmente adattare a qualsiasi avversario<br />

mantenendo sempre gli equilibri.<br />

Razionale: che si adatti alle caratteristiche dei calciatori a disposizione.<br />

La mia scelta per la stagione in corso, viste le caratteristiche psico-fisiche<br />

dei giocatori a disposizione, è stata quella di adottare<br />

un 4-4-2 a zona (Fig. 1), ritenendolo un sistema in grado di garantire<br />

compattezza, equilibrio e sicurezza in fase difensiva ed efficacia<br />

e varietà in quella offensiva.<br />

3<br />

Legenda:<br />

10<br />

11 7<br />

8<br />

Movimento della palla<br />

Spostamento del<br />

giocatore senza palla<br />

Corsa nello spazio del<br />

giocatore senza palla<br />

Guida della palla<br />

*Tesi di fine studio del Corso Master 2002/<strong>2003</strong> per l’abilitazione ad allenatore<br />

professionista di 1ª Categoria.<br />

9<br />

6 5<br />

1<br />

4<br />

1 Portiere<br />

2 Laterale difensivo dx<br />

5 Centrale difensivo dx<br />

6 Centrale difensivo sx<br />

3 Laterale difensivo sx<br />

7 Centrocampista esterno dx<br />

4 Centrocampista centrale dx<br />

8 Centrocampista centrale sx<br />

1 Centrocampista esterno sx<br />

9 Attaccante<br />

10 Attaccante<br />

Fig. 1: dislocazione nel 4-4-2<br />

1<br />

Giocatore<br />

Avversario<br />

Palla<br />

2

Inoltre è un sistema di gioco che permette di mantenere la squadra<br />

corta in entrambe le fasi di gioco, di aggredire costantemente<br />

l’avversario e di occupare ottimamente gli spazi cercando di sfruttare<br />

al meglio le fasce laterali.<br />

3. Definizione di “catene di gioco”<br />

Le “catene di gioco” vanno intese come una collaborazione tra<br />

più giocatori dislocati vicino sul terreno in senso orizzontale o<br />

verticale dal sistema di gioco.<br />

Essi effettueranno movimenti coordinati e funzionali, in relazione<br />

ad una determinata situazione in un dato settore di campo.<br />

Le “catene” comprendono innumerevoli soluzioni tecnico-tattiche,<br />

la cui efficacia e molteplicità dipendono dalle abilità tecniche<br />

degli interpreti, dalle loro conoscenze tecniche e tattiche, da fattori<br />

fisici e psichici e dalla reazione degli avversari.<br />

Nel 4-4-2 le “catene” di giocatori predisposte in senso verticale<br />

allo sfruttamento delle fasce laterali sono composte da: terzino,<br />

centrocampista centrale, ed esterno di centrocampo.<br />

Avremo così sulla destra 2-4-7 e sulla sinistra 3-8-11 (Fig. 2).<br />

3<br />

Fig. 2: catene laterali<br />

10<br />

11 7<br />

Catena di sinistra<br />

9<br />

8 4<br />

6 5<br />

1<br />

2<br />

Catena di destra<br />

È fondamentale che queste terne di giocatori interagiscano tra loro<br />

muovendosi con sincronia e collaborazione, prerogativa principale<br />

per il gioco di ogni squadra.<br />

Occupare, presidiare e sfruttare le fasce laterali è uno dei requisiti<br />

del gioco a zona. In entrambe le fasi di gioco dovremmo assolutamente<br />

tener conto di due fattori fondamentali del gioco del<br />

calcio: tempo e spazio.<br />

L’obiettivo di ogni allenatore è quello di cercare di migliorare continuamente<br />

questi due componenti, perché in qualsiasi situazione<br />

guadagnare e/o perdere tempo e spazio di gioco in qualsiasi situazione<br />

significa prevalere e/o soccombere rispetto l’avversario.<br />

Nelle fasi successive andrò ad esaminare come le “catene” laterali<br />

possono comportarsi ed interagire nelle due fasi di gioco.<br />

4. Fase difensiva<br />

L’obiettivo generale nella fase di non possesso palla è rappresentato<br />

dal fatto di non farsi mai superare da un avversario con o<br />

senza palla grazie alla collaborazione del compagno (eccetto<br />

quando si utilizza la tattica del fuorigioco).<br />

È questo che la terna di giocatori laterali dovrà tener conto in<br />

qualsiasi situazione.<br />

Come già detto in precedenza, ritengo importante la conoscenza<br />

e l’apprendimento dei principi di tattica individuale (Tabella<br />

1), che devono essere parte integrante del bagaglio tecnico-tattico<br />

di ciascun giocatore.<br />

Successivamente il comportamento e le collaborazioni tra i compagni<br />

determinano l’organizzazione difensiva, che non può prescindere<br />

dal rispetto e mantenimento in ogni situazione dei principi<br />

di tattica collettiva (Tabella 2).<br />

Tabella 1 - Principi di tattica individuale<br />

Fase possesso palla Fase non possesso palla<br />

Smarcamento Presa di posizione<br />

Difesa e protezione della palla Marcamento<br />

Passaggio Intercettamento e/o anticipo<br />

Guida della palla Contrasto<br />

Tiro in porta Difesa della porta<br />

7

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

8<br />

TECNICA<br />

Tabella 2 - Principi di tattica collettiva<br />

Fase possesso palla Fase non possesso palla<br />

Scaglionamento Scaglionamento<br />

Profondità Azione ritardatrice<br />

Ampiezza Concentrazione<br />

Mobilità Equilibrio<br />

<strong>Imp</strong>revedibilità Controllo e limitazione in<br />

difesa<br />

Tutti suddetti principi, sia a livello individuale che come collettivo,<br />

devono essere soddisfatti per raggiungere l’obiettivo prefissato.<br />

Le catene di gioco devono compiere una moltitudine di scelte in<br />

svariate situazioni, nel minor tempo possibile, quindi il compito dell’allenatore<br />

è quello di dare ai propri giocatori più conoscenza e<br />

strumenti possibili, per far sì che essi scelgano l’opzione migliore.<br />

Nel campionato Primavera, al quale partecipo con i giovani del<br />

Chievo, la quasi totalità delle squadre avversarie si dispongono<br />

sul terreno con un sistema di gioco simile al nostro (4-4-2), per cui<br />

spesso noi effettuiamo movimenti programmati.<br />

In fase di non possesso ho scelto di effettuare un pressing offensivo<br />

sulle fasce, creando con le catene laterali densità in zona palla<br />

con l’obiettivo di ridurre tempo e spazio agli avversari, di riconquistare<br />

palla nella metà campo offensiva e di tenere il più<br />

lontano possibile dalla nostra area la squadra rivale.<br />

Attraverso il posizionamento dei due attaccanti in zona centrale sulla<br />

trequarti campo, indirizziamo il gioco avversario sulla fascia, dove<br />

parte il primo movimento di pressione del giocatore 11 (Fig. 3).<br />

Fig. 3<br />

11<br />

10<br />

9<br />

È importante che questo giocatore parta con il tempo giusto, cioè<br />

durante la trasmissione del passaggio, che si avvicini il più possibile<br />

all’avversario, limitandogli la giocata. Inoltre deve cercare di<br />

coprire con il proprio corpo più spazio possibile e stare attento a<br />

non farsi saltare dall’avversario in possesso palla.<br />

Successivamente la coppia 3-8, dopo aver constatato che la pressione<br />

del compagno è stata realizzata nel tempo giusto, effettua<br />

una scalata in avanti in direzione della palla andando in chiusura<br />

sugli avversari: il nostro numero 8 in marcatura sul centrocampista<br />

avversario che si sposta verso il portatore di palla, e il nostro<br />

numero 3 che si posiziona sull’ala avversaria (Fig. 4).<br />

11<br />

3<br />

8<br />

10<br />

In questa situazione tutta la squadra scivola e sale in avanti, accompagnando<br />

il pressing della catena laterale, mantenendo corta<br />

la distanza tra i reparti.<br />

Il procedere dell’azione è relazionato alla giocata effettuata successivamente<br />

dall’avversario in possesso, che può sia trasmettere<br />

palla, sia cercare di superare in dribbling la nostra pressione.<br />

Sul passaggio lungo linea del laterale avversario vi sarà l’immediata<br />

pressione del nostro terzino 3 che viene aiutato dallo scivolamento<br />

laterale del mediano 8, mentre l’altro centrocampista 4<br />

va ad occupare la zona centrale e l’esterno opposto 7 rimane più<br />

4<br />

9<br />

7<br />

Fig. 4

aperto rispetto al terzino 2.<br />

Allo stesso tempo la linea difensiva, rimasta composta da 5-6-2,<br />

sale e si allinea togliendo profondità agli avversari (Fig. 5).<br />

Si formeranno cosi tre nuove linee di reparto: 11-10-9 in attacco,<br />

3-8-4-7 in centrocampo, 6-5-2 in difesa, trasformando il sistema<br />

di gioco in un 3-4-3.<br />

Fig. 5<br />

11<br />

3<br />

8<br />

10<br />

4<br />

6 5<br />

Il nostro centrocampista esterno 11, non superato dall’avversario<br />

ma dalla palla, rimane in zona offensiva con due chiari obbiettivi:<br />

formare un ipotetico tridente offensivo, rendendo più pericolosa<br />

ed efficace l’eventuale ripartenza e, nello stesso tempo, la squadra<br />

mantiene l’equilibrio dividendo egualmente il compito e gli<br />

sforzi dei due centrocampisti esterni; lavora e si abbassa quello<br />

lontano e rimane alto quello in zona palla (Fig. 6).<br />

Altro comportamento che si può evidenziare è il caso in cui il possessore<br />

di palla avversario riesca a dribblare il nostro esterno 11<br />

verso il centro del campo.<br />

In questa situazione il mediano 8 esce in pressione in seconda<br />

battuta con la copertura del n° 4. L’esterno 11 saltato, cerca di recuperare<br />

e portare un raddoppio, il terzino 3 rientra nella linea difensiva<br />

(Fig. 7).<br />

9<br />

2<br />

Attacco<br />

Centrocampo<br />

7<br />

Difesa<br />

11<br />

11<br />

3<br />

3<br />

8<br />

8<br />

10<br />

4<br />

6 5<br />

10<br />

4<br />

6 5 2<br />

9<br />

9<br />

2<br />

7<br />

7<br />

Fig. 6<br />

Fig. 7<br />

9

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

10<br />

TECNICA<br />

In questa nuova azione per qualche istante il possessore di palla<br />

avversario avrà tempo e spazio di giocata, quindi la nostra linea<br />

difensiva dovrà riconoscere la situazione di palla “libera” e comportarsi<br />

di conseguenza.<br />

La difesa su palla “libera” non deve mai farsi trovare ferma, ma<br />

scivolare dietro togliendo profondità agli avversari, anticipando il<br />

movimento degli attaccanti per non partire sulla stessa linea.<br />

Sull’eventuale e successiva pressione, quindi su palla “coperta”, la<br />

linea difensiva sale, scalando le marcatura in avanti per lasciare gli<br />

attaccanti in fuorigioco togliendo così profondità di giocata.<br />

Se, invece, il laterale avversario dribbla il nostro 11 sull’esterno, il<br />

terzino 3, avendo già un diretto avversario da controllare, si troverà<br />

in situazione di inferiorità numerica quindi scivolerà dietro, temporeggiando<br />

ed aspettando l’arrivo e l’aiuto del n° 8 (Fig. 8).<br />

Quando invece la pressione del nostro centrocampista esterno 11<br />

risulterà efficace, costringeremo l’avversario ad un calcio affrettato<br />

in avanti, agevolando il compito di recupero palla da parte della<br />

linea di difesa.<br />

È chiaro che non possiamo sempre essere posizionati in modo ot-<br />

Fig. 8<br />

11<br />

3<br />

8<br />

6<br />

10<br />

4<br />

5<br />

9<br />

2<br />

7<br />

timale per poter effettuare un pressing offensivo quindi è importante<br />

che i giocatori sappiano comunicare ed interagire in ogni situazione<br />

attraverso segnali semplici e precisi che possono essere<br />

riassunti e sintetizzati nelle seguenti regole di gioco.<br />

- La catena laterale deve in qualsiasi momento essere in grado di<br />

marcare e coprire e di saper scalare le marcature grazie all’aiuto<br />

vocale del compagno dietro.<br />

- Quando la palla è libera i giocatori devono essere pronti a marcare<br />

meno l’uomo e a coprire di più lo spazio, mentre quando la<br />

palla è coperta, o l’azione avversaria si sviluppa nelle vicinanze<br />

della nostra area, sia la marcatura che la copertura saranno più<br />

strette e ravvicinate.<br />

Una semplice esercitazione di base dove possiamo allenare ed<br />

evidenziare la collaborazione difensiva delle catene laterali, in<br />

tutte le sue svariate situazioni, è il far giocare le due linee difensive<br />

(difesa e centrocampo) a difendere contro dieci o più avversari<br />

(Fig. 9).<br />

11 7<br />

3<br />

8 4<br />

6 5<br />

1<br />

2<br />

Fig. 9

5. Fase offensiva<br />

Abilità tecnica in rapidità di esecuzione, velocità di movimento<br />

con capacità di leggere qualsiasi situazione tecnico-tattica sono<br />

le qualità richieste al calciatore da ogni allenatore che intenda<br />

sviluppare una efficace manovra offensiva.<br />

Bisogna educare ed allenare i giocatori al movimento, ad assumersi<br />

iniziative senza palla, a rendere questi movimenti combinati<br />

e sincroni al fine di avere un disegno tattico comune.<br />

Il calcio dei nostri giorni è sempre più dinamico, gli spazi e i tempi<br />

di gioco sempre più piccoli e veloci quindi il movimento senza<br />

palla e la velocità di pensiero diventano elementi fondamentali<br />

per la didattica di qualsiasi gioco d’attacco.<br />

Collaborare in fase offensiva significa fare movimento, muoversi<br />

in continuazione in funzione del compagno in possesso palla per<br />

dare sempre sostegno e appoggio in modo da offrire più possibilità<br />

allo sviluppo della manovra.<br />

Conoscere l’importanza del passaggio veloce, saper orientarsi<br />

col corpo in modo tale da vedere più campo possibile, smarcarsi<br />

nel tempo giusto attraverso un contro-movimento sono capacità<br />

che devono appartenere al patrimonio di ciascun giocatore<br />

indipendentemente dal ruolo che occupa e dal sistema di gioco<br />

applicato.<br />

Il passaggio ed il movimento senza palla devono essere simultanei.<br />

È importante far comprendere ai propri calciatori che è il compagno<br />

senza palla, il quale, attraverso la sua corsa in velocità e nella<br />

direzione voluta, detta il passaggio e non viceversa.<br />

Il giocatore senza palla dovrà immediatamente capire che, se il<br />

compagno in possesso palla è in difficoltà perché pressato, bisognerà<br />

effettuare un movimento di aiuto e sostegno mentre dovrà<br />

muoversi guadagnando campo in avanti se il compagno ha spazio<br />

e tempo a disposizione per giocare.<br />

In questo caso lo smarcamento va preparato effettuando un contro-movimento:<br />

attraverso una corsa di trasferimento, mentre la<br />

palla sta arrivando al nostro compagno, ci si allontana dalla zona<br />

prescelta, successivamente quando il compagno è in grado di proporre<br />

il passaggio si effettuerà un cambio di velocità e di direzione<br />

nello spazio libero.<br />

Per sviluppare la manovra efficace e varia è fondamentale saper<br />

sfruttare le fasce laterali.<br />

Risulta difficile superare la concentrazione di una difesa avversa-<br />

ria se non la obblighiamo ad ampliare le proprie distanze occupando<br />

con velocità e sorpresa le zone laterali.<br />

In fase offensiva le fasce laterale devono risultare sempre occupate<br />

attraverso movimenti combinati e sincroni che ci permetteranno<br />

di evitare la trappola del fuori gioco.<br />

Nel sistema di gioco 4-4-2 questo compito è chiaramente deputato<br />

alle catene laterali che devono muoversi coordinate nei tempi<br />

giusti e che in svariate situazioni possono avvalersi dell’aiuto<br />

dell’attaccante di parte (Fig. 10).<br />

In tutte le soluzioni è necessario rispettare i tempi della giocata<br />

che possiamo allenare partendo da combinazioni libere a tre<br />

giocatori lavorando sui fattori tempo e spazio, sul concetto<br />

“gioca con chi vedi” e sull’appoggio e sostegno (Fig. 11), e nelle<br />

esercitazioni di possesso palla con la possibilità di variare l’obiettivo<br />

finale.<br />

3<br />

10<br />

11 7<br />

Catena di sinistra<br />

9<br />

8 4<br />

6 5<br />

1<br />

2<br />

Catena di destra<br />

Fig. 10<br />

11

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

12<br />

TECNICA<br />

Fig. 11<br />

A<br />

B<br />

Anche l’esercitazioni psicocinetiche, in tutte le loro svariate applicazioni,<br />

possono essere di grande importanza, perché obbligano<br />

e abituano i giocatori a vedere e pensare prima, quindi accelerano<br />

la velocità di pensiero.<br />

Successivamente alleno la fase d’attacco attraverso schemi offensivi,<br />

senza la presenza di avversari, provando diverse soluzioni dove<br />

la presenza delle catene laterali diventa fondamentale, prestando<br />

particolare attenzione ai tempi di esecuzione e ai movimenti.<br />

11<br />

3<br />

8<br />

C<br />

6 5<br />

Fig. 12 – Sovrapposizione terzino: i due difensori centrali 5 e 6 si trasmettono la<br />

palla. L’esterno 11 effettua un contro-movimento per ricevere dentro il campo. 11<br />

scarica per il sostegno 8 che verticalizza per 3.<br />

Fig. 13 – Movimento dentro-fuori dell’esterno: con 4 in possesso palla, 7 stringe<br />

per ricevere. 4 serve lateralmente 2, 7 attraverso cambio di velocità e di direzione<br />

si riapre per ricevere sulla corsa.<br />

3<br />

3<br />

11<br />

11<br />

8<br />

8<br />

Fig. 14 – Inserimento mezz’ala:8 serve 11 sul movimento lungo-corto. 11 serve il<br />

sostegno 3 che verticalizza esternamente per 8.<br />

10<br />

Fig. 15 – Sovrapposizione mezz’ala: 3 serve sul taglio interno 11 che riceve e si<br />

accentra. Mentre la mezz’ala 8 corre sopra 11, la punta 10 si muove, riceve da 11,<br />

e chiude la triangolazione con 8.<br />

4<br />

7<br />

2

11<br />

8<br />

10<br />

Fig. 16 – Esterno opposto alla conclusione: 4 trasmette a 8 che serve sulla corsa<br />

ad entrare 11. Le punte 10 e 9, si muovono liberando lo spazio per favorire l’inserimento<br />

di 7.<br />

11<br />

3<br />

11<br />

8<br />

10<br />

10<br />

Fig. 17 – Incrocio esterno - punta: 2 riceve da 4 e serve in profondità 9. 7 si accentra<br />

per andare a ricevere il cross. 2 si muove a sostegno di 9.<br />

Fig. 18 – Cambio posizione esterno - mediano: con palla servita da 3 per la punta<br />

10, venuta in appoggio, 11 e 8 si cambiano posizione per dare due possibilità<br />

di giocata a 10.<br />

9<br />

9<br />

4<br />

4<br />

9<br />

7<br />

2<br />

7<br />

11<br />

8<br />

10<br />

Fig. 19 – Mediano opposto alla conclusione: con palla laterale a 2, la punta più vicina<br />

a 9 si smarca in profondità. La seconda punta 10 si muove e riceve da 2. 7<br />

taglia sotto, riceve e serve per l’inserimento di 8.<br />

11<br />

11<br />

8<br />

8<br />

10<br />

Fig. 20 – Cambio gioco profondo:7,chiuso, scarica per 4 che serve 11 in profondità<br />

dopo un movimento dentro-fuori.<br />

10<br />

Fig. 21 – Mediano a sostegno, esterno in profondità: 2 lancia su 9 che viene incontro.<br />

4 va a sostegno, riceve e serve 7 in profondità.<br />

4<br />

9<br />

9<br />

9<br />

4<br />

4<br />

2<br />

2<br />

2<br />

7<br />

7<br />

7<br />

13

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

14<br />

TECNICA<br />

Successivamente e alternativamente possiamo ricercare lo sviluppo<br />

dell’azione offensiva tramite situazione di gioco in superiorità<br />

numerica, inserendo quindi avversari attivi; questi possono essere<br />

sia attaccanti che disturbano l’iniziazione della nostra difesa,<br />

sia difensori che ostacolano la fase conclusiva. Si può così arrivare<br />

a disputare un 11:7 dove ricercare il continuo movimento, la<br />

velocità di passaggio, la visione di gioco e la collaborazione in fase<br />

offensiva (Fig. 22).<br />

Fig. 22<br />

3<br />

10<br />

11 7<br />

6. Conclusioni<br />

Le soluzioni qui riportate nello sviluppo del gioco di squadra sono<br />

solo una minima parte delle innumerevoli combinazioni possibili<br />

creabili durante una gara.<br />

Attraverso esercitazioni che curino soprattutto i tempi, gli spazi<br />

del movimento e le collaborazioni tra i giocatori, passando conti-<br />

9<br />

8 4<br />

6 5<br />

1<br />

2<br />

nuamente dal semplice al complesso, l’allenatore può trasmettere<br />

la propria idea e mentalità di gioco, dentro la quale il singolo<br />

calciatore, ognuno con le proprie capacità, possa esprimersi al<br />

massimo.<br />

Competenze, idee, equilibrio e passione sono qualità fondamentali<br />

per ogni allenatore.<br />

Il nostro compito è quello di riuscire a trasmettere la cultura dell’entusiasmo<br />

nel lavoro quotidiano, senza la quale diventa difficile<br />

ottenere qualcosa di importante.<br />

Fra tanti luoghi comuni nel calcio ve ne è uno che ritengo essere<br />

veritiero: si gioca alla domenica come ci si allena durante la settimana.<br />

Ciò non vuol dire che se un gruppo lavora con serietà, entusiasmo<br />

ed intensità in ogni allenamento riuscirà poi sempre a vincere, ma<br />

significa sicuramente avere sempre una squadra pronta, preparata<br />

e concentrata per ogni situazione.<br />

I giocatori, che sono gli attori principali, devono essere pienamente<br />

convinti di quello che si propone loro; solo così riusciremo<br />

ad avere partecipazione e disponibilità totale al fine di ottenere<br />

una valida organizzazione di squadra.<br />

L’aspetto più esaltante, al di là dei valori tecnico-tattici, è quello<br />

di riuscire ad “entrare nella testa” dei giocatori e renderli partecipi<br />

e consapevoli di far parte di un gruppo che vuole lavorare,<br />

crescere e migliore insieme.<br />

È chiaro che avere a disposizione non solo bravi giocatori ma soprattutto<br />

uomini intelligenti, altruisti e ambiziosi renderà il nostro<br />

compito più semplice e sarà più facile cercare di contribuire a produrre<br />

un buon calcio, efficace e spettacolare.<br />

BIBLIOGRAFIA<br />

- Appunti tratti dalle lezioni “Tecnica Calcistica” di Franco Ferrari<br />

e Roberto Clagluna durante il corso Master 2002-<strong>2003</strong>.<br />

- F. Ferrari, “Elementi di tattica calcistica”Vol. I, 2001 (ediz. Correre<br />

Milano)

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

PREPARAZIONE FISICA<br />

LE ESERCITAZIONI SPECIALI PER LO<br />

SVILUPPO DELLA POTENZA AEROBICA<br />

di Anastasio Di Renzo*<br />

INTRODUZIONE<br />

I<br />

In occasione del convegno AIPAC del 2002 ebbi l’onore<br />

di scambiare due chiacchiere con il professor<br />

Roberto Sassi al quale poi chiesi un autografo sul<br />

suo libro che io avevo appena acquistato e la dedica<br />

diceva proprio così:”a Maurizio, la strada è lunga<br />

e dura ma non mollare”-Roberto Sassi-. Posso<br />

dire con molta sincerità che non avevo mai dubitato<br />

delle difficoltà che avrei incontrato intraprendendo questo lavoro,<br />

ma la cosa che più mi ha sorpreso è che noi, comuni preparatori<br />

atletici, non appena riusciamo ad apprendere una nuova<br />

nozione di metodologia d’allenamento veniamo a conoscenza<br />

che tale nuova e moderna strategia è stata messa in discussione<br />

da altri scienziati che comunque lavorano per noi. Tutto<br />

questo è sicuramente molto stimolante e coinvolgente ma sul<br />

campo c’è poco tempo per riflettere sulle tante verità, in quanto<br />

i nostri calciatori potrebbero dubitare della nostra professionalità<br />

qualora esitassimo a proporre un’esercitazione se non fossimo<br />

pienamente convinti della efficacia della stessa. E allora subito a<br />

lavoro perchè è di nuovo martedi e di tempo a disposizione c’è<br />

ne veramente poco.<br />

Tra i vari obiettivi ancora perseguibili da tutte le squadre di calcio,<br />

siano esse diletttistiche o professionistiche, c’è quello del primato<br />

e, tra i mezzi di allenamento usati per tendere o avvicinarsi<br />

ad esso, compare ancora quello stimolante la massima potenza<br />

aerobica.<br />

Nella mia brevissima esperienza,tra l’altro molto empirica e poco<br />

scientifica, ho sempre ricercato il modo migliore per allenare il<br />

calciatore affinchè potesse mantenere alta l’intensitàdi gioco durante<br />

la gara. È vero che la resistenza non è determinante per la<br />

prestazione ma è anche vero che le azioni ad altà intensità, che<br />

spesso determinano la prestazione, sono immerse in una situazione<br />

più ampia che potrebbe anche definire il gioco del calcio co-<br />

me uno sport di resistenza; soprattutto se si pensa che questa capacità<br />

potrebbe essere utile a preservare quelle che sono le energie<br />

richieste nelle espressioni motorie determinanti la prestazione.<br />

Chiediamoci perchè i primi 20’ di una gara sono così intensi<br />

da non credere che i nostri calciatori possano comunque essere<br />

così forti da sostenere certi ritmi e perchè nella seconda parte di<br />

un tempo di gioco assistiamo ad calo d’intensità? E ancora:perchè<br />

alcuni giocatori alternano fasi di gioco vertiginose e nei 5’<br />

successivi tendono a “nascondersi” affinchè possano recuperare<br />

lo sforzo precedente? Perchè si continua ad esasperare in laboratorio<br />

l’aspetto metabolico tipico del nostro sport e non ci preoccupiamo<br />

di scendere in campo e di analizzare i tanti fattori che<br />

potrebbero essere determinanti la prestazione?<br />

Spesso ci si dimentica che il gioco del calcio non è esaltazione del<br />

singolo ma un gioco di squadra dove organizzazione e obiettivo<br />

comune sono i fattori che spesso si rivelano determinanti per la<br />

prestazione.<br />

Le domande alle quali io vorrei rispondere sono tante ma ciò non<br />

mi toglie la voglia di continuare a lavorare nel calcio, in questo<br />

mondo dove è necessario che i tecnici talvolta si spoglino del loro<br />

gusto di dover dimostrare a tutti i costi e si mettano a servizio<br />

di un gruppo di calciatori che possano, con i fatti, dimostrare di<br />

aver avuto una guida senza la quale il successo ottenuto sarebbe<br />

rimasto solo una traguardo irrangiungibile.<br />

Il tecnico, quindi, è una guida della squadra e il preparatore fisico<br />

un collaboratore del tecnico che con le sue conoscenze scientifiche,<br />

deve essere utile allo staff nel perseguimento degli obiettivi<br />

prefissati, valutando anche con buon senso i limiti e le possibilitàdi<br />

impiego di strategie scientifiche ed empiriche senza mai<br />

dimenticare che nel calcio non esistono nozioni certe e di validità<br />

assoluta. Il preparatore fisico deve essere guida dei calciatori in<br />

*Tesi di fine studio del Corso Preparatori Atletici 2002/<strong>2003</strong>.<br />

15

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

16<br />

PREPARAZIONE FISICA<br />

quelle aree in cui il tecnico non può intervenire e per competenze<br />

e per conoscenze. Deve saper osservare e valutare quali sono<br />

gli aspetti sensibili della squadra senza mai dimenticare che i protagonisti<br />

sono sempre i calciatori in campo insieme con la squadra<br />

avversaria, che si contendono una palla la quale a seconda<br />

dello spazio in cui termina, potràdiventare testimone di una eventuale<br />

supremazia.<br />

Mi scuso se questa mia introduzione può sembrare poco scientifica<br />

ma volevo manifestare la mia insofferenza nei confronti di coloro<br />

i quali vogliono cambiare le regole del gioco che si presenta<br />

già bello ed entusiasmante così com’è. Ritengo che mettersi al servizio<br />

del gioco sia il compito di tutti i tecnici e di coloro che vogliono<br />

essere utili per il raggiungimento dell’obiettivo comune.<br />

Sono convinto che la costruzione di un calciatore e lo sviluppo<br />

delle sue capacità fisiche, tali da proiettarlo verso l’acquisizione<br />

di una condizione ottimale, deve realizzarsi anche attraverso una<br />

serie di stimoli che sono tipici del gioco. Ho avuto modo, nella mia<br />

pur breve esperienza professionale in questo campo, di apprendere<br />

diversi mezzi di allenamento studiati e testati da tanti preparatori,<br />

fisiologi, medici e allenatori, ma ho avuto particolare interesse<br />

per le metodologie di allenamento importate dal nord europa<br />

e in particolare per la quelle di Bangsbo e Wisloff a proposito<br />

della potenza aerobica, che continuo a ritenere importante ai<br />

fini della prestazione.<br />

PERCHÈ ALLENARE LA POTENZA AEROBICA<br />

Jens Bangsbo vede in un elevato massimo consumo di ossigeno<br />

la possibilità di lavorare per periodi prolungati di tempo nonchè<br />

l’abbreviarsi dei tempi di recupero dopo aver effettuato un lavoro<br />

ad altà intensità.<br />

Dall’analisi delle caratteristiche delle azioni motorie compiute dai<br />

giocatori nel corso del gioco, lo scienziato danese, distingue dieci<br />

differenti categorie:<br />

- sosta<br />

- cammino (4 km/h)<br />

- jogging (8 km/h)<br />

- corsa a bassa velocità (12 km/h)<br />

- corsa a moderata velocità (16 km/h)<br />

- corsa ad alta velocità (21 km/h)<br />

- sprint (30 km/h)<br />

- corsa all’indietro (12 km/h)<br />

- colpi di testa<br />

- contrasti.<br />

Da questa analisi, fatta su 70 partite, fu stimato che la distanza<br />

media percorsa da un giocatore era pari a 10. 8 Km con limiti<br />

oscillanti tra i 9 e 14 km, variazioni dipendenti dalla squadra avversaria,<br />

dall’importanza della partita, dalla motivazione e dalla<br />

tattica di squadra. Si notò che i calciatori camminavano e si fermavano<br />

per più del 57% della gara, correndo solo per l’8% di essa<br />

ad alta intensitàe<br />

Per il restante 35% essi correvano a bassa intensità. Le attivitàdi<br />

sprint corrispondevano allo 0.6%. Nel corso di un incontro di alto<br />

livello un giocatore effettuava circa 1100 cambi di attività, passando<br />

dalla sosta, alla corsa a velocità moderata, al cammino. La<br />

distanza percorsa con la palla era compresa tra lo 0.5% Ed il 3%<br />

della distanza complessiva. I risultati di tali osservazioni suggeriscono<br />

anche che maggiore è il livello del calcio e maggiore è la<br />

quantitàdi corsa effettuata ad alta intensità. Non sussistono particolari<br />

differenze, per quanto riguarda la corsa ad alta intensità, tra<br />

difensori, centrocampisti ed attaccanti, cosicchè i centrocampisti<br />

effettuano un maggior quantitativo di corsa ma a bassa intensità.<br />

Si può concludere, quindi, che:<br />

- i giocatori di alto livello stazionano o camminano per più della<br />

metà dell’incontro;<br />

- i giocatori di alto livello effettuano<br />

più corsa ad alta<br />

intensitàdei giocatori di livello<br />

inferiore;<br />

- i centrocampisti effettuano<br />

più corsa a bassa velocità<br />

dei difensori e degli attaccanti,<br />

ma la quantità di<br />

corsa effettuata ad alta intensità<br />

è la stessa per i tre<br />

gruppi;<br />

- alcuni giocatori non utilizzano<br />

tutte le loro potenzialità<br />

fisiche durante un incontro.

Bangsbo, in un recente incontro tenuto a Torino ha affermato che<br />

l’obiettivo dell’allenatore fisico è quello di elevare nel calciatore<br />

la capacitàdi lavoro dopo un impegno ad alta intensità. Recuperare<br />

velocemente significa poter eseguire di nuovo e nel più breve<br />

tempo possibile, qualora la situazione lo richieda, lavoro ad alta<br />

intensità. Fornire aerobicamente una maggiore percentuale<br />

dell’energia richiesta durante l’attività può costituire un vantaggio,<br />

e ciò significa che un giocatore nel corso di un incontro può<br />

lavorare ad una intensità più elevata per periodi di tempo superiori.<br />

Un miglioramento delle resistenza può permettere ad un<br />

giocatore di lavorare ad una più alta intensità durante tutta la<br />

partita. Una riduzione del tempo di recupero dopo un’attività<br />

svolta ad alta intensita può costituire per il giocatore la condizione<br />

ideale per poter effettuare con maggiore frequenza sprint od<br />

altre forme di esercizio massimale. L’allenamento aerobico può<br />

anche servire per minimizzare il deterioramento della prestazione<br />

tecnica ed i cali di concentrazione indotti dalla fatica che possono<br />

verificarsi verso la fine della partita.<br />

Sono state osservate anche le fluttuazioni della frequenza cardiacaca<br />

durante un incontro riscontrando una media di 171 bpm durante<br />

il 1° tempo e 164 bpm durante il 2° tempo.<br />

Ulrick Wisloff afferma che la più alta intensità di esercizio si ottiene<br />

dalla conversione energetica anaerobica ma, secondo lo<br />

scienziato norvegese, tutto ciò diventa purtroppo difficile poichè,<br />

durante la prestazione, nel<br />

corpo si producono sostanze<br />

secondarie che vanno eliminate.<br />

Per poter perseverare<br />

nello sforzo, l’atleta deve dipendere<br />

dall’ossigeno, motivo<br />

per cui l’intensità dello<br />

sforzo deve essere ridotta.<br />

La soglia anaerobica, secondo<br />

Wisloff, rappresenta la<br />

più alta intensità di lavoro<br />

quando si ha un uso dinamico<br />

dei grandi gruppi muscolari<br />

dove esiste un equilibrio<br />

tra produzione ed eliminazione<br />

di acido lattico. In un<br />

incontro di calcio si verificano di frequente fasi ad alta intensità<br />

che causano l’accumulo di lattato e periodi a bassa intensità per<br />

eliminarlo; da ciò risulta chiaro perchè la maggior parte di una<br />

partita viene portata a termine ricorrendo alla conversione energetica<br />

aerobica anche se le situazioni intense e spesso decisive,<br />

vengono coperte dalla conversione energetica anaerobica. Dal<br />

momento in cui l’ossigeno resta un elemento importante ai fini<br />

della prestazione è opportuno fare in modo che i calciatori possano<br />

utilizzarne il più possibile per trarre da esso il maggior profitto.<br />

Wisloff sostiene che possedere elevati livelli di massimo consumo<br />

di ossigeno (VO2 max) costituisca un vantaggio per :<br />

- una significativa e positiva relazione tra VO2 max con la distanza<br />

complessiva percorsa da un giocatore nel corso di un incontro;<br />

- una positiva relazione tra VO2 max e numero di sprint effettuati<br />

da un giocatore;<br />

- una relazione tra classifica finale di campionato e prestazione<br />

aerobica media di squadra;<br />

- maggiori riserve di glicogeno;<br />

- un elevato VO2 max che consenta un recupero più veloce e<br />

maggiori riserve di glicogeno muscolare.<br />

- e ancora: da dati non ancora pubblicati, Winsloff ha dimostrato<br />

che un VO2 max porta i giocatori ad avere un maggior coinvolgimento<br />

con la palla, ad effettuare un numero superiore di passaggi<br />

corretti ed a passare maggior tempo effettuando attività<br />

ad alta intensitànel corso di un incontro.<br />

Gacon vede nel sistema aerobico sia il mezzo che permette ai giocatori<br />

di produrre grandi quantità di energia che poi è utilizzata<br />

durante la prestazione e sia il mezzo per pagare il debito di ossigeno<br />

contratto nelle fasi intense.<br />

Secondo Mognoni le prove che la resistenza sia importante nel<br />

gioco del calcio sono di diverso tipo. Le misure dirette di frequenza<br />

cardiaca, durante le gare, testimoniano che le prestazioni del<br />

sistema cardiocircolatorio sono ragguardevoli. Alle stesse conclusioni<br />

si arriva analizzando le velocità di corsa durante gli incontri.<br />

Le misure della lattacidemia testimoniano fasi di intenso esercizio<br />

e la sicura presenza di debito di ossigeno.Tuttavia però questa capacità<br />

non è sempre avvalorata. Recentemente è stata misurata<br />

la velocità di risintesi del creatinfosfato nel muscolo dopo brevi<br />

periodi di attività sovramassimali. Tale velocità dovrebbe essere<br />

17

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

18<br />

PREPARAZIONE FISICA<br />

direttamente proporzionale a quella di pagamento del debito di<br />

ossigeno. Non è stato però possibile evidenziare differenze, statisticamente<br />

significative, in gruppi di soggetti con grossolane differenze<br />

di massima potenza aerobica. In altri studi è stato visto<br />

che l’insorgere della fatica durante un esercizio intermittente non<br />

dipende dalla massima potenza aerobica.<br />

COME ALLENARE LA POTENZA AEROBICA<br />

Molto interessante è secondo Bangsbo, la possibilità di poter<br />

svolgere l’allenamento aerobico principalmente con la palla dividendolo<br />

in tre aree tra loro sovrapponibili:<br />

- allenamento di recupero;<br />

- allenamento aerobico a bassa intensità;<br />

- allenamento aerobico ad alta intensità.<br />

La definizione delle tre categorie dell’allenamento tiene in considerazione<br />

che la frequenza cardiaca di un giocatore subisce delle<br />

continue fluttuazioni nel corso dell’esercizio. In base alla percentuale<br />

della frequenza cardiaca massima del soggetto potremmo<br />

svolgere un:<br />

- allenamento di recupero al 65 % della f.C. Max;<br />

- allenamento a bassa intensità all’80 % della f. C. Max;<br />

- allenamento ad alta intensità al 90 % della f. C. Max,<br />

Indicando anche i relativi limiti oltre i quali non stazionare ai fini<br />

del raggiungimento dell’obiettivo richiesto.<br />

Secondo Wisloff l’aumento del massimo consumo di ossigeno potrebbe<br />

essere ottenuto proponendo un allenamento con un’in-<br />

tensitàdi lavoro pari al 90-95 % della f. C. Max. Sarebbe ideale<br />

aggiungere anche un allenamento della resistenza che abbia una<br />

più bassa intensità, come peraltro avviene durante le situazioni di<br />

gioco. L’allenamento della resistenza può essere organizzato sotto<br />

forma di gioco o come puro allenamento della resistenza, è importante<br />

però che l’intensità dell’attività sia superiore al 90 %<br />

della f. C. Max. Strategie di lavoro di questo genere sono state applicate<br />

dallo stesso Winsloff nella squadra norvegese del Rosemborg<br />

ed è risultato altamente soddisfacente. Come parametro di<br />

controllo il Rosemborg si è servito negli ultimi anni della misurazione<br />

del consumo di ossigeno ottenendo risultati esaltanti dimostrando<br />

in grado di promuovere adattamenti senza intervenire<br />

con allenamenti di “sicurezza”, basati cioè sulla corsa pura.<br />

Per poter condurre al meglio l’allenamento della resistenza è necessario<br />

che il calciatore conosca la propria frequenza cardiaca e<br />

i valori verso i quali tendere in base ai diversi obiettivi dell’allenamento<br />

stesso.<br />

Lo stesso Wisloff, come Bangsbo, indica zone d’intensità calcolate<br />

in base alla frequenza cardiaca massima per il perseguimento<br />

dei diversi obiettivi condizionali:<br />

- per un allenamento finalizzato al recupero, il 60/70 % delle f. C.<br />

Max;<br />

- per un allenamento della soglia anaerobica, l’85-90 % della f. C.<br />

Max;<br />

- per un aumento del massimo consumo di ossigeno, il 90-95 %<br />

della f. C. Max.<br />

RIFLESSIONI PERSONALI<br />

Queste studi non possono aiutarci a dare alla potenza aerobica una<br />

voto finale affinchè si possa concludere per la efficacia o inefficacia<br />

della stessa. Potrei anche riportare tanti altri concetti di fisiologi<br />

molto importanti senza però fare vera luce sul problema. È chiaro<br />

che ogni strategia di intervento deve essere chiara all’allenatore<br />

prima che essa venga somministrata ai propri atleti, ma è anche<br />

vero che diventa comunque difficile potersi affidare all’una o all’altra<br />

teoria. Non sorprende affatto leggere che uno scienziato<br />

possa fare importanti affermazioni e come tanti altri possano metterle<br />

in discussione. Nell’ambito della metodologia d’allenamento<br />

la letteratura appare spesso divisa da sottilissimi particolari che,

immersi in un contesto multifattoriale, possono diventare talvolta<br />

irrilevanti e altre volte determinanti. La nostra cultura e il nostro<br />

buon senso devono darci la possibilitàdi essere pronti senza dimenticare<br />

però che stiamo lavorando per una squadra di calcio.<br />

La selezione tra i tanti modelli può diventare un vero problema<br />

ma è fondamentale ricordarsi che allenare un calciatore signfica<br />

allenare un’individualità che è a servizio della squadra. Sinceramente<br />

in qualità di preparatore atletico potrei suscitare qualche<br />

reazione non piacevole in quanto potrei far intendere che il mio<br />

non è un approccio scientifico. Sinceramente sono molto combattuto<br />

sulle varie teorie circa la potenza aerobica ma la realtà è anche<br />

un’altra. Perchè ci facciamo abbagliare spesso da scoperte<br />

sensazionali e poi si ritorna sempre ad usare i mezzi di allenamento<br />

tradizionali? Probabilmente è il timore che adottando nuove<br />

strategie, nel caso in cui non avessimo i risultati sperati, potremmo<br />

essere accusati di essere stati troppo innovatori.<br />

Io penso che c’è evoluzione quando e laddove l’insuccesso potrebbe<br />

essere solo un punto di ripartenza. Ma nel calcio ciò non<br />

può accadere e allora non può esserci evoluzione.<br />

Ogni preparatore protende verso un mezzo piuttosto che verso un<br />

altro e le scelte sono dettate anche qui da tanti particolari:<br />

- l’efficacia del mezzo, l’adattabilità del mezzo al singolo,<br />

- l’importanza primaria o secondaria della qualità che si vuole stimolare,<br />

il rapporto che il preparatore deve avere con l’allenatore,<br />

con la sua didattica, con il suo tipo di gestione, con la sua<br />

metodologia di allenamento e potrei citare tante altre ragioni.<br />

Quindi di fronte al quesito “potenza aerobica sì, potenza aerobica<br />

no” io ritengo doveroso e possibile perseguire obiettivi tecnico/tattici<br />

durante una esercitazione che sia nello stesso tempo<br />

anche condizionale. Ritengo comunque fisiologicamente utile allenare<br />

la potenza aerobica nel calciatore in quanto considero il<br />

calcio una disciplina in cui:<br />

- si alternano fasi aerobiche a fasi anaerobiche;<br />

- la frequenza cardiaca testimonia l’intervento del sistema cardiocircolatorio;<br />

- i livelli di lattato durante una gara sono tali da richiedere l’intervento<br />

del sistema aerobico ai fini del suo smaltimento;<br />

- i livelli di lattato durante una gara sono tali da richiedere l’intervento<br />

del sistema anaerobico ai fini della sua produzione cioè<br />

con un esercizio simile alla gara.<br />

Considerando altri fattori sono particolarmente attratto dalla<br />

scuola norvegese e soprattutto dalle rilevazioni fatte su atleti con<br />

una notevole potenza aerobica. Questo sebbene la scuola non abbia<br />

fatto ancora luce su alcuni aspetti del lavoro di potenza aerobica<br />

con la palla per l’impossibilitàdi fare una valutazione precisa<br />

sul carico interno sostenuto dal giocatore.<br />

Alcuni docenti del corso di preparatore atletico professionista tenutosi<br />

a <strong>Coverciano</strong> hanno sottolineato una tendenza della quale<br />

io sono molto convinto:la necessita di ricercare il mezzo di allenamento<br />

che sia più efficace e più vicino al gesto specifico. Negli<br />

atleti di alta prestazione considero possibile una tale applicazione<br />

considerando l’aspetto morfo-funzionale dei vari calciatori.<br />

Ottimizzare significa migliorare e migliorare significa tirar fuori il<br />

meglio da ognuno come meglio si può.<br />

PERCHÈ LE ESERCITAZIONI SPECIALI<br />

Nella scelta del mezzo di allenamento è necessario poter ponderare<br />

quale sia la strategia più efficace per il raggiungimento del<br />

nostro obiettivo. Bisogna inoltre valutare se durante l’applicazione<br />

dei nostri metodi non vengano trascurate quelle che sono le<br />

altre qualità importanti della nostra disciplina. E la scelta dei mezzi<br />

di allenamento, per il miglioramento della resistenza, proposti<br />

dai fisiologi Wisloff e Bangsbo, si rivelano, secondo il mio punto<br />

di vista, molto efficaci per tante ragioni:<br />

1. - Per la specificitàdell’allenamento<br />

La particolare complessità multifattoriale della prestazione calcistica,<br />

e mi riferisco ai fattori tecnici, tattici, psichici e fisici, solleva<br />

diverse opinioni tra gli addetti ai lavori, senza poter determinare<br />

in termini esatti l’entità di incidenza di ciascuno di essi. Negli ultimi<br />

anni, ai nostri calciatori sono stati somministrati mezzi di allenamento<br />

troppo orientati allo sviluppo delle qualità fisiche che si<br />

ritengono importanti ai fini della prestazione. Negli studi fatti sono<br />

molti a ritenere che le capacità condizionali della perstazione<br />

calcistica raggiungano il loro sviluppo ottimale solo se allenate separatamente<br />

dagli altri elementi. Non sono mancate quindi sui nostri<br />

campi di calcio, esercitazioni prettamente atletiche senza o con<br />

scarsi contenuti di ordine tecnico e tattico.Al momento ritengo che<br />

l’unica capacitàche possa e debba, tra l’altro non sempre, essere<br />

19

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

20<br />

PREPARAZIONE FISICA<br />

sviluppata senza l’uso della palla, sia la forza. Ma non dimentichiamo<br />

che la prestazione calcistica non può essere considerata<br />

come il risultato di una semplice sommatoria di elementi diversi<br />

ma di una interazione assoluta di essi. Se si trascura il collegamento<br />

tra allenamento tecnico-tattico e condizionale, può avvenire<br />

che, nonostante siamo in possesso di capacitàcondizionali elevate,<br />

in gara le azioni di gioco risultano inefficaci e le prestazioni<br />

individuali e dell’intera squadra insoddisfacenti.<br />

2. - Per la efficacia dell’allenamento mediata anche da<br />

una più alta motivazione al gioco.<br />

Il gioco è considerato un’esperienza fondamentale nelle varie stagioni<br />

dello sviluppo dell’uomo. Il gioco come elemento di piacere<br />

e benessere non abbandona mai l’uomo in qualsiasi momento<br />

della sua vita ed è considerato, come l’agonismo, una delle motivazioni<br />

fondamentali dell’atleta. Se il gioco è vissuto serenamente<br />

permette anche l’estrinsecazione della creatività che genera<br />

quella che viene definita l’invenzione geniale. Il calcio soprattutto<br />

abbisogna di creatività per essere uno spettacolo appassionante,<br />

di calciatori che sappiano inventare soluzioni geniali, creative,<br />

alternative. E attraverso il gioco è possible ottenere questo<br />

ed altro.<br />

Nelle varie fasi di un allenamento di resistenza è facile osservare<br />

come, in alcuni giocatori, zone di alta intensità determinate in base<br />

alla frequenza cardiaca massima, siano irraggiungibili. Qualora<br />

vengano raggiunte resta la grande difficoltàdi riuscire a mantenerle<br />

per diversi minuti. Si assiste a questa difficoltà anche pro-<br />

ponendo esercitazioni di corsa pura intermittente simile al modello<br />

di gara rendendo difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo,<br />

a differenza di quello che accade durante una partitina organizzata<br />

e durante alcuni periodi di una gara ufficiale. È vero che<br />

la frequanza cardiaca espressa può essere il risultato di una sommatoria<br />

di effetti non solo fisiologici. Sicuramente la componente<br />

emotiva, per esempio, può sovrastimare quello che potrebbe essere<br />

il risultato del carico interno fiosiologico prodotto dall’esercizio<br />

ma tutto ciò accade anche in qualsiasi momento di una gara.<br />

È interessante notare come attraverso le esercitazioni speciali<br />

il calciatore debba necessariamente vivere, affinchè possa dimostrare<br />

il suo stato di forma, una situazione agonistica in cui è necessaria<br />

la massima espressione tecnica, tattica e condizionale.<br />

Tutto ciò può in un certo senso aiutare l’allenatore a poter fare le<br />

dovute considerazioni personali circa la condizione psico-fisica<br />

dei suoi calciatori evitando di attendere la fine di una settimana<br />

prima di decidere gli uomini che dovranno scendere in campo.<br />

3. - Per l’obiettivo tecnico-tattico perseguibile anche<br />

attraverso un’esercitazione condizionale.<br />

Durante la competizione calcistica non è tanto importante che<br />

ogni singolo giocatore corra di più e più velocemente, quanto e<br />

soprattutto che corra meglio; è importante che il calciatore riesca<br />

ad esprimere una corsa più adeguata allo svolgimanto del gioco<br />

e cerchi di inserirsi meglio e con maggiore efficacia in determinate<br />

fasi della gara. Lo sviluppo della potenza aerobica potrebbe essere<br />

effettuata con la palla tramite esercitazioni tecnico-tattiche<br />

ricreando situazioni simili alla gara.<br />

4. - Un allenamento di gruppo individualizzato per l’impiego<br />

delle abilità specifiche e delle capacità condizionali<br />

richieste nei vari reparti e per raggiungere, non solo attraverso<br />

le gare, una condizione psico-fisica ottimale.<br />

Motivo convincente di un allenamento condizionale basato sul<br />

gioco è che pochi altri mezzi sono in grado di esercitare in modo<br />

così completo la resistenza specifica. Con l’aiuto di questo metodo<br />

integrato nel gioco, comprendente anche tutte le forme specializzate<br />

dal 1 : 1, 1 : 2 e fino al 5 : 5 o 8 : 8 su campi di diverse<br />

dimensioni, si allenano in modo complesso ed esclusivo le capacitàspecifiche<br />

di resistenza che sono richieste nel gioco del calcio.<br />

Il particolare pregio di un allenamento della resistenza basato sul

gioco sta soprattutto nel confronto continuo, tipico del gioco, con<br />

l’avversario, che provoca un miglioramento singolare delle funzioni<br />

di tutti i sistemi interessati che non si otterrebbe mai con un<br />

allenamento normale. Dunque, contribuisce molto al miglioramento<br />

dello stato di allenamento la partecipazione alle gare, perchè<br />

provoca una sollecitazione completa di tutte le scorte psicofisiche<br />

della prestazione: soprattutto negli atleti che hanno già<br />

raggiunto un alto livello, questo stimolo permette un’ulteriore<br />

manipolazione dell’omeostasi e dei meccanismi di adattamento<br />

relativi. È un dato empirico come la gara rappresenti la forma più<br />

precisa per controllare tutti i fattori psicofisici che determinano la<br />

prestazione e ci chiarisce se le scelte sull’impostazione dell’allenamnento,<br />

sui metodi e contenuti erano giusti.<br />

5. - Per la possibilità di poter gestire l’intensità di lavoro<br />

secondo le dimensioni del campo di allenamento,<br />

il numero dei partecipanti e le regole del gioco.<br />

Con un’attenta osservazione è possibile notare come lo spazio in<br />

cui viene svolto l’esercizio è la base di partenza per tendere verso<br />

un’obiettivo piuttosto che un altro. La grandezza del campo e il<br />

numero dei partecipanti è inversamente proporzionale all’intensità<br />

del lavoro. Il perseguimento di obiettivi tattici può, in alcuni casi,<br />

ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo condizionale.<br />

Io ritengo che questo argomento sia il punto più importante del<br />

nostro lavoro. Spero in un prossimo futuro di poter sviluppare in<br />

maniera esaustiva questo aspetto determinante per il raggiungimento<br />

delle nostre finalità.<br />

LA FREQUENZA CARDIACA COME STRUMENTO DEL<br />

RILEVAMENTO DELLO SFORZO E DELLA<br />

PROGRAMMAZIONE DEL’ALLENAMENTO<br />

Negli allenamenti di resistenza il rilevamento della frequenza cardiaca<br />

rappresenta uno dei mezzi più utili e pratici per la programmazione<br />

e il controllo delle esercitazioni. L’importanza della<br />

misurazione della frequenza cardiaca si basa sul fatto che essa<br />

permette di valutare, seppure in maniera non molto attendibile in<br />

quanto può essere influenzata da una serie di fattori, il carico interno<br />

e con ciò il livello d’intensità dell’allenamento. Inoltre il rilevamento<br />

della frequenza cardiaca può servire anche ad effettuare<br />

dei controlli durante l’allenamento per dedurre se il gioca-<br />

tore svolge la seduta di lavoro con il giusto impegno. Valutando<br />

inoltre la media percentuale riscontrata nelle esercitazioni speciali<br />

svolte dall’allenatore, è possibile effettuare una più razionale<br />

programmazione del microciclo.<br />

Tra i test utili per il rilevamento della frequenza cardiaca massima<br />

mi è parso molto utile il test di Leger. Questo test, non molto gradito<br />

dai calciatori, oltre a determinare la capacitàdi resistenza del<br />

soggetto e la stima del massimo consumo d’ossigeno, può rappresentare<br />

il punto di partenza del nostro lavoro. Nella mia brevissima<br />

esperienza ho notato che non tutti i calciatori però svolgono<br />

il test in forma massimale ottenendo quindi una frequenza<br />

cardiaca massima non reale. L’osservazione delle registrazioni<br />

delle frequenze cardiache espresse durante le esercitazioni speciali<br />

proposte nelle normali sedute di allenamento mi hanno permesso<br />

di aggiornare le frequenze cardiache massime e quindi<br />

chiedere maggior impegno dei calciatori nelle esercitazioni svolte<br />

successivamente. Questo particolare, tra l’altro noto a tutti gli allenatori,<br />

può dimostrare che l’allenamento con la palla sia stimolante<br />

come nessun altro mezzo di allenamento.<br />

LE ESERCITAZIONI SPECIALI, GLI OBIETTIVI PERSEGUIBI-<br />

LI E LE FREQUENZE CARDIACHE ESPRESSE<br />

2 : 2 con le sponde<br />

Numero dei giocatori impegnati : 8 (4 che lavorano e 4 che recuperano);<br />

durata dell’esercizio : da 3 a 5’;<br />

dimensioni del campo : 20 x 15 mt oppure 22 x 18 mt;<br />

regole: 1) tocco libero x chi gioca dentro; 2) uno o due tocchi rapidi<br />

x le sponde; 3)non si può giocare fra sponde;<br />

obiettivi tecnici: controllo e passaggio, copertura della palla, contrasto,<br />

esecuzione del gesto in regime di fatica, dribbling;<br />

21

SCUOLA<br />

ALLENATORI<br />

22<br />

PREPARAZIONE FISICA<br />

obiettivi tattici: 1 : 1 offensivo e difensivo, posizionamento difensivo<br />

alla ricerca dell’intercettamento della palla, marcamento<br />

degli uomini dentro al campo, marcamento, creazione di spazio;<br />

obiettivo tattico di squadra: creare un 4 : 2 nella porzione di campo<br />

dove agiscono le proprie sponde, quindi utilizzando il concetto di<br />

“palla all’appoggio” (esempio 1) e palla filtrante (esempio 2);<br />

esempio 1 esempio 2<br />

obiettivo condizionale: miglioramento del massimo consumo<br />

di ossigeno;<br />

F. C. raggiunta nel corso dell’esercizio: 90-95 % della f. c.<br />

max;<br />

Esempio di 2 ripetizioni x 4’ e 45” di lavoro di un attaccante<br />

con F. C. max di 193 bpm (in neretto 4’ e 45” effettivi di lavoro )<br />

1^ SERIE<br />

00:20:00 96 105 110<br />

00:21:00 129 146 155 160 165 167 168 169 170 171 172 174<br />

00:22:00 175 176 175 177 177 179 179 178 178 178 179 178<br />

00:23:00 179 178 176 176 177 178 180 181 182 181 179 179<br />

00:24:00 179 180 180 179 180 181 180 180 180 181 179 178<br />

00:25:00 178 177 177 177 174 176<br />

2^ SERIE<br />

00:32:00 117 125 133 143 148 153 157 159<br />

00:33:00 162 165 168 170 172 173 173 174 174 176 177 178<br />

00:34:00 178 178 178 178 177 179 180 181 181 181 181 181<br />

00:35:00 179 179 179 180 182 182 181 181 180 181 180 181<br />

00:36:00 182 181 180 179 180 180 181 182 183 184 184 183<br />

00:37:00 180<br />

Esempio di 2 ripetizioni x 4’ di lavoro di un centrocampista<br />

esterno con F. C. max di 202 bpm (in neretto 4’ effettivi di lavoro)<br />

1^ SERIE<br />

00:44:00 154 171 172 172 179 181<br />

00:45:00 183 183 184 184 183 185 186 187 188 187 188 189<br />

00:46:00 190 190 192 193 193 199 194 193 192 192 192 193<br />

00:47:00 194 194 195 194 195 193 193 194 194 193 194 192<br />

00:48:00 193 192 194 194 191 193<br />

2^ SERIE<br />

00:54:00 161 165 166 166 167 168<br />

00:55:00 172 173 175 179 181 182 182 184 186 185 185 185<br />

00:56:00 185 184 184 184 186 187 189 189 189 187 186 188<br />

00:57:00 190 190 191 190 190 190 189 190 191 190 192 191<br />

00:58:00 194 193 192 193 191 191<br />

Esempio di 2 ripetizioni x 4’ di lavoro di un centrocampista<br />

esterno con F. C. max di 194 bpm (in neretto 4’ effettivi di lavoro)<br />

1^ SERIE<br />

00:42:00 117 128 139 151 156 158<br />

00:43:00 162 165 167 171 172 174 175 175 174 174 174 174<br />

00:44:00 174 175 176 177 177 176 178 179 180 181 182 181<br />

00:45:00 182 180 181 182 181 181 179 179 180 179 178 178<br />

00:46:00 178 178 178 178 178 177<br />

2^ SERIE<br />

00:52:00 119 144 150<br />

00:53:00 164 166 169 169 171 173 174 175 176 177 177 178<br />

00:54:00 178 179 180 179 180 179 180 180 179 178 178 179<br />

00:55:00 179 179 179 178 179 180 180 180 180 180 180 180<br />

00:56:00 179 178 177 176 174 172 170 167 161<br />

Considerazione metodologiche<br />

Svolgendo il 2:2 in uno spazio quadrato (per esempio 18x18 mt)<br />

si può anche far giocare la sponda su lati opposti;<br />

campo: 18 x 18 mt;<br />

stesse regole;<br />

stessi obiettivi;<br />

Non è invece opportuno giocare con 4 sponde jolly perché si crea<br />

un 6:2 che genera difficoltà per il recupero della palla. Tuttavia da<br />

un punto di vista fisico dovrebbe essere piu impegnativo per tutti<br />

perche’ costringe ancora di più i quattro che giocano dentro ad<br />

un ad un marcamento totale uomo: uomo.

campo: 15 x 15 mt;<br />

durata ideale: 2/3/4’;<br />

regole: due tocchi x chi gioca dentro oppure tocco libero;<br />

stessi obiettivi tecnico-tattici;<br />

Nei vari tipi di 2 : 2 l’inserimento della regola dei due tocchi dentro<br />

ed uno fuori rende l’esercitazione un pò più frenetica; si può<br />

anche concedere in questo caso un passaggio fra sponde per stimolare<br />

lo spostamento del gioca da una posizione all’altra di<br />

campo e quindi lo smarcamento, il marcamento ecc. . .<br />

L’esercitazione assume un carattere più competitivo quando si<br />

inserisce il conteggio preciso dei passaggi completati: contiamo,<br />

sommandoli, i passaggi completati nell’intera serie; contiamo la<br />

differenza di passaggi fra le due squadre; contiamo i passaggi<br />

completati per ogni possesso di palla e diamo come obiettivo il<br />

record da superare.<br />

N. B. :quando si gioca con le sponde a due tocchi rapidi è bene<br />

dare valore doppio ai passaggi fra i due giocatori interni.<br />

<strong>Imp</strong>ortante: per passaggio completato è da intendere, in questo<br />

caso, un passaggio pulito senza tocchi intermedi, né generato da<br />

un contrasto.<br />

2 : 2 con porte e portieri<br />

Numero dei giocatori impegnati: 4 o 8 (4 che lavorano e 4 che<br />

recuperano oppure i 4 che recuperano fungono da sponde);<br />

durata dell’esercizio: da 3 a 4’;<br />

dimensioni del campo: 20x15 mt oppure 22x18 mt;<br />

obiettivi tecnico-tattici: restano gli stessi del 2:2 a possesso ma<br />

va aggiunto fra quelli tecnici il tiro in porta e fra quelli tattici, dal<br />

punto di vista difensivo, il marcamento e la relativa copertura, la<br />

concentrazione difensiva (intesa come difesa della porta), la<br />

capacità di trasformare l’azione da difensiva in offensiva, l’indirizzo<br />

dell’avversario in possesso di palla verso l’esterno;<br />

obiettivo condizionale: miglioramento del massimo consumo<br />

di ossigeno;<br />

F. C. raggiunta nel corso dell’esercizio: 90-95 % della f. c. max;<br />

Considerazione metodologiche<br />

Le rimesse in gioco è opportuno che siano effettuate dal centro<br />

del campo da parte del mister. La rimessa si effettua verso la<br />

squadra a cui spetta (anche dopo tiro in porta); non c’è fuorigioco.<br />

Esempio di 2 ripetizioni x 4’ di lavoro di un centrocampista centrale<br />

con F. C. max di 186 bpm (in neretto 4’ effettivi di lavoro)<br />

1^ SERIE<br />

00:24:00 118 127 137 148 152<br />