Gaio Valerio Catullo &“Lesbia” - Taranto in cartolina

Gaio Valerio Catullo &“Lesbia” - Taranto in cartolina

Gaio Valerio Catullo &“Lesbia” - Taranto in cartolina

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

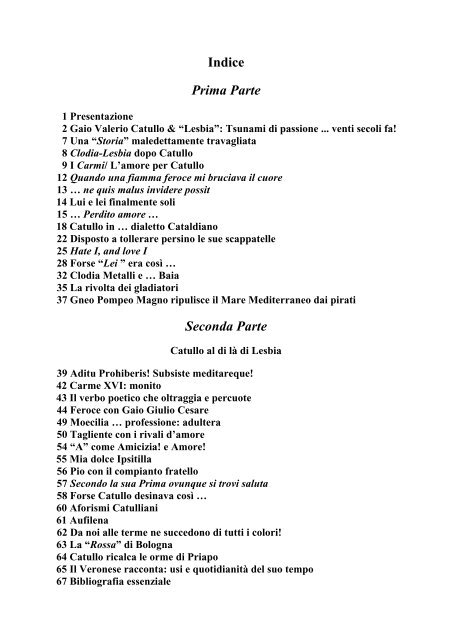

Indice<br />

Prima Parte<br />

1 Presentazione<br />

2 <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> & <strong>“Lesbia”</strong>: Tsunami di passione ... venti secoli fa!<br />

7 Una “Storia” maledettamente travagliata<br />

8 Clodia-Lesbia dopo <strong>Catullo</strong><br />

9 I Carmi/ L’amore per <strong>Catullo</strong><br />

12 Quando una fiamma feroce mi bruciava il cuore<br />

13 … ne quis malus <strong>in</strong>videre possit<br />

14 Lui e lei f<strong>in</strong>almente soli<br />

15 … Perdito amore …<br />

18 <strong>Catullo</strong> <strong>in</strong> … dialetto Cataldiano<br />

22 Disposto a tollerare pers<strong>in</strong>o le sue scappatelle<br />

25 Hate I, and love I<br />

28 Forse “Lei ” era così …<br />

32 Clodia Metalli e … Baia<br />

35 La rivolta dei gladiatori<br />

37 Gneo Pompeo Magno ripulisce il Mare Mediterraneo dai pirati<br />

Seconda Parte<br />

<strong>Catullo</strong> al di là di Lesbia<br />

39 Aditu Prohiberis! Subsiste meditareque!<br />

42 Carme XVI: monito<br />

43 Il verbo poetico che oltraggia e percuote<br />

44 Feroce con <strong>Gaio</strong> Giulio Cesare<br />

49 Moecilia … professione: adultera<br />

50 Tagliente con i rivali d’amore<br />

54 “A” come Amicizia! e Amore!<br />

55 Mia dolce Ipsitilla<br />

56 Pio con il compianto fratello<br />

57 Secondo la sua Prima ovunque si trovi saluta<br />

58 Forse <strong>Catullo</strong> des<strong>in</strong>ava così …<br />

60 Aforismi Catulliani<br />

61 Aufilena<br />

62 Da noi alle terme ne succedono di tutti i colori!<br />

63 La “Rossa” di Bologna<br />

64 <strong>Catullo</strong> ricalca le orme di Priapo<br />

65 Il Veronese racconta: usi e quotidianità del suo tempo<br />

67 Bibliografia essenziale

P r e s e n t a z i o n e<br />

Clodia Metelli e <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> furono <strong>in</strong>negabilmente assertori conv<strong>in</strong>ti della<br />

religione dei sensi e della energia libidica da essi scaturente. Lei, profetessa delle pulsioni<br />

della carne e del sangue, unanimemente riconosciuta tale dai giovanotti bene, dai politici e<br />

dagli <strong>in</strong>tellettuali di Roma del primo secolo avanti Cristo. Lui, apostolo forse più<br />

illum<strong>in</strong>ato, dato che considerò l’altro sesso e gli efebi di cui s’<strong>in</strong>vaghì non solo come punti<br />

di riferimento esistenziali confluenti nella filosofia dei “basia mille” - il contatto fisico - ma<br />

anche e soprattutto come moventi primari dell’ “odi et amo” - i moti dell’anima.<br />

Raccontare di <strong>Valerio</strong> e Clodia, quando di <strong>Valerio</strong> e Clodia è stato detto tutto con gli<br />

imponenti contributi letterari di autorevoli umanisti ed esegeti d’ogni tempo, è impresa<br />

alquanto ardua. Se poi a farlo è un non addetto ai lavori, allora il cimento si rivela<br />

pressoché proibitivo. I rischi, <strong>in</strong>fatti, d’<strong>in</strong>correre nel banale e nel trito e ritrito si fanno<br />

altamente probabili. Il tentativo, <strong>in</strong> ogni caso, è stato effettuato. Complice la passione<br />

congenita e <strong>in</strong>contenibile per la Letteratura Lat<strong>in</strong>a e la Storia di Roma antica, ben<br />

consapevole d’essere un artigiano lontano anni luce dall’<strong>in</strong>tellighenzia specialistica che ha<br />

trattato del poeta veronese e delle sue vicende affettive. In it<strong>in</strong>ere il lettore comune troverà<br />

notizie dal taglio sostanzialmente snello sulla quotidianità del mondo lat<strong>in</strong>o del I sec. a.C. e<br />

del I sec. A.D. (quest’ultimo ancora nitido riflesso dell’era di <strong>Catullo</strong>) che trova agevole<br />

collocazione nel tessuto narrativo dell’irregolare love affair. Un nutrito numero di<br />

immag<strong>in</strong>i artistiche corroborano l’<strong>in</strong>formazione, con l’<strong>in</strong>tento di fornire una concreta<br />

visione d’<strong>in</strong>sieme del contesto sociale, politico, economico e culturale <strong>in</strong> cui <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> si<br />

trovò a vivere e ad operare. Non mancano, tuttavia, stravaganze fatte <strong>in</strong> tutta scienza e<br />

coscienza, come l’avere reso <strong>in</strong> vernacolo tarant<strong>in</strong>o e <strong>in</strong> <strong>in</strong>glese arcaico i celebri carmi V e<br />

LXXXV. Nella seconda parte del lavoro, il cultore della lettura avrà modo <strong>in</strong>vece di<br />

scoprire un <strong>Catullo</strong> di rado trattato nei testi di letteratura. Al di là di Clodia-Lesbia potrà<br />

cogliere, qualora lo desideri, un versificatore che collauda con successo qualcosa mai<br />

prima d’allora sperimentato nella poesia lat<strong>in</strong>a d’alto profilo, per quanto mi risulta. Con<br />

impareggiabile bravura egli riesce ad <strong>in</strong>nestare il sermo lubrico di stampo fescenn<strong>in</strong>o e<br />

della parlata popolare del suo tempo <strong>in</strong> versi colti e raff<strong>in</strong>ati, elevandolo a poetico<br />

turpiloquio, per raccontare <strong>in</strong> tutta libertà e con realistica s<strong>in</strong>golarità l’umanità che gli fu<br />

compagna di percorso esistenziale.<br />

Che cosa mi ha <strong>in</strong>dotto a fare tutto questo?! Di certo il volermi mettere cont<strong>in</strong>uamente <strong>in</strong><br />

discussione, il piacere dell’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e scrupolosa e della scoperta del dato, la presunzione di<br />

potere essere utile <strong>in</strong> qualche modo al benessere <strong>in</strong>tellettivo del prossimo e dei giovani <strong>in</strong><br />

particolare. Perché la memoria antica della nostra nazione, come la fiamma della madre<br />

patria nel braciere dell’oikistes deve essere mantenuta accesa ad ogni costo, giacché oggi<br />

più che mai, essa può <strong>in</strong>segnare ancora tantissimo. Aggiungerei, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, il sentito bisogno<br />

di contribuire, sia pure <strong>in</strong> percentuale <strong>in</strong>f<strong>in</strong>itesimale, alla r<strong>in</strong>ascita di una società avvilita<br />

dal genocidio della cultura attuato da un consumismo sempre più arrogante ed ottuso,<br />

dall'<strong>in</strong>sopportabile forza mediatica dello share - micidiale dispensatore di omissioni<br />

culturali e d’ignoranza gratuita - dalle metastasi <strong>in</strong>vasive di una pubblicità<br />

spudoratamente dis<strong>in</strong>ibita e menzognera, che impone sull’essere e sulla dignità<br />

dell’<strong>in</strong>dividuo il primato dell’avere e dell’apparire.<br />

L’autore

2<br />

<strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> &<strong>“Lesbia”</strong><br />

Tsunami di passione ... venti secoli fa!<br />

a cura di<br />

Enrico Vetrò<br />

“ …Lesbia! Appena<br />

ti vedo, non mi riesce<br />

più di parlare:<br />

la l<strong>in</strong>gua si fa torpida,<br />

un fuoco sottile mi<br />

corre sotto la pelle,<br />

rimbomba no le orecchie per un suono<br />

<strong>in</strong>terno,<br />

e su entrambi gli occhi si fa buio<br />

…”<br />

Carm<strong>in</strong>a<br />

– LI, 6-12<br />

“ ma <strong>in</strong>nanzi<br />

a tutti lei, che mi è più cara di me<br />

stesso,<br />

lei, la luce mia, f<strong>in</strong>ché ella vive,<br />

il vivere per me è<br />

dolce.” Carm<strong>in</strong>a – LXVIII, 159-160.<br />

"Odi et amo "<br />

clicca e ascolta.<br />

Odi et amo.<br />

Quare id faciam<br />

fortasse requiris.<br />

Nescio, sed<br />

fieri sentio, et<br />

excrucior.<br />

Carm<strong>in</strong>a - LXXXV<br />

“Odio e amo.<br />

Magari vuoi sapere perché faccia così.<br />

Non lo so, ma mi succede, lo sento, e per me è il supplizio della croce.”

3<br />

<strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong> (Sirmione?/Verona? 87/84 a.C. – Roma?/Sirmione? 57/54 a.C.)<br />

senza f<strong>in</strong>i civili e morali; arte poetica<br />

diretta del duale amare=vivere, alimentata dal puro piacere di<br />

scrivere che si fa scopo di vita.<br />

"Bimillenario della morte di <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>". Francobollo<br />

emesso il 19 Settembre 1949.<br />

Soggetto: sul fondo Ponte Pietra sull'Adige visto da un arco del<br />

teatro romano. Tiratura: 3.131.400 esemplari.<br />

Tutto quello che si sa sulla vita del poeta lat<strong>in</strong>o ci è stato tramandato molti anni dopo la sua morte<br />

e <strong>in</strong> maniera <strong>in</strong>diretta. Ciò vale anche per i suoi 116 Carmi(un corpo lirico di ben 2300 versi),<br />

presumibilmente raccolti dal conterraneo amico e filologo Cornelio Nepote (I sec. a.C). Si dovrà<br />

attendere s<strong>in</strong>o al 1472 per leggere la editio pr<strong>in</strong>ceps stampata (a Venezia) della produzione<br />

poetica di <strong>Catullo</strong> 1 . Le liriche Catulliane si rivelano a tratti veementi, a tratti delicate, sempre<br />

gustose nella loro agile lettura, perché tutte pervase da uno spirito ultramoderno di esprimere i<br />

sentimenti. Il“Nuovo”stile dello scrivere <strong>in</strong> versi divenne corollario di fede abbracciata da anime<br />

sensibili(Neòteroi 2 o Poetae Novi) che – alla pari del nostro rimatore lat<strong>in</strong>o - <strong>in</strong>tesero raccontarsi e<br />

raccontare la vita <strong>in</strong> modo pressoché colloquiale, schietto e contenuto (brevitas), <strong>in</strong> versi, tuttavia,<br />

fortemente evocativi e f<strong>in</strong>emente cesellati(labor limae). Questo tipo di poesia trasse nutrimento dal<br />

groviglio delle esperienze personali quotidiane dei suoi <strong>in</strong>iziatori, sulle quali primeggiò l’eros, <strong>in</strong>teso<br />

come valore essenziale trasgressivo, <strong>in</strong> grado di dare significato alla più che mai fugace esistenza<br />

umana. In contrasto, dunque, con l’<strong>in</strong>transigenza del conservatorismo dei senum severiorum (V,2).<br />

Gli austeri attempati benpensanti, legati a doppio filo alla morale tradizionale lat<strong>in</strong>a, etichettavano<br />

amore e pulsioni come <strong>in</strong>evitabili debolezze dell’età giovanile, tollerandole malapena, a patto che<br />

non si violassero i dettami imposti dal bon ton del vivere sociale di quel tempo. Con <strong>Catullo</strong>, <strong>in</strong><br />

def<strong>in</strong>itiva, si ebbe poesia come libera <strong>in</strong>terpretazione dell’<strong>in</strong>timo sentire, otium <strong>in</strong>dividuale letterario<br />

1 Sulla tradizione manoscritta e le successive edizioni <strong>in</strong> stampa del Liber si consulti: <strong>Catullo</strong>, Le poesie, i grandi libri Garzanti,<br />

<strong>in</strong>troduzione, traduzione e note di Mario Ramous, prefazione di Luca Canali, XIV ed., Apr. 2004, pagg. xiv-xviii.<br />

2 “Quelli alla moda”. Def<strong>in</strong>izione forse polemica di Cicerone, per il loro gusto ellenizzante ed aristocratico.

Nicoletta Tomas Caravia - acrilico - “Los amantes 120” - Madrid, 2000 - Collezione privata<br />

4<br />

Il primo <strong>in</strong>contro avvenne nel 62, forse a Sirmione nella villa di famiglia di <strong>Catullo</strong>. Ospiti Lesbia e il marito.<br />

Sembra più verosimile, tuttavia, che le due vite si fossero <strong>in</strong>crociate a Roma, dove il poeta si trasferì ventenne 3 .<br />

Il vero nome della donna era Claudia (Clodia) Pulchra Tertia (o Secunda? 4 . Nata forse nel 95 a.C.). Lo scrittorefilosofo<br />

lat<strong>in</strong>o Apuleio [125-170 A.D., Apologia (De Magia), cap. X , 9-10] 5 riferisce che a <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> era<br />

piaciuto attribuirle lo pseudonimo Lesbia, "La fanciulla di Lesbo", raffrontandola così a Saffo, una poetessa cara<br />

a molti <strong>in</strong>tellettuali dell’epoca (Cornelio Nepote, Q. Ortensio Ortalo, L. Calvo, E. C<strong>in</strong>na, Partenio di Nicea<br />

Aurelio, Fabullo, Cornelio, Varrone Atac<strong>in</strong>o, M. Furio Bibaculo, Cornifico, Ticida, G. Memmio e Veranio) 6 .<br />

Nata a Lesbo, isoletta del Mare Egeo, <strong>in</strong>torno alla f<strong>in</strong>e del VII sec. a.C., Saffo era divenuta famosa <strong>in</strong> tutta la<br />

Grecia perché celebratrice ed ispiratrice di sentimenti tanto straord<strong>in</strong>ariamente sensuali, quanto<br />

meditativamente delicati e pacati. Il che ha portato ad ipotizzare che il nostro poeta <strong>in</strong>tendesse implicitamente<br />

cantare la figura di una donna colta, raff<strong>in</strong>ata e affasc<strong>in</strong>ante, tutte qualità queste che provocarono nell’uomo<br />

slanci passionali <strong>in</strong>contenibili. Clodia-Lesbia rimane probabilmente identificabile con la figlia del ricco e potente<br />

Appio Claudio Pulcro (Console nel 79) e sorella del Tribuno della Plebe P. Clodio Pulcro 7 , <strong>in</strong>dividuo<br />

spregiudicato ed audace, (chiamato Pulcro per la sua avvenenza) appartenente al partito dei "populares", alleato<br />

di Giulio Cesare (di cui però <strong>in</strong>sidiò la moglie Pompea nel 62). 8 Clodio sarà <strong>in</strong> seguito ucciso da Milone (<strong>in</strong> una ta-<br />

3<br />

“Viviamo a Roma, quella è la mia casa,/ la mia dimora, lì si svolge la mia vita”. (Carm<strong>in</strong>a, LXVIII, v. 34 sg.).<br />

4<br />

Che ella fosse seconda o terza di tre sorelle rimane questione alquanto controversa. Non pochi propendono per la prima ipotesi.<br />

5<br />

“…Eadem igitur opera accusent C. Catullum, quod Lesbiam pro Clodia nom<strong>in</strong>arit …” (“Similmente, dunque, potrebbero accusare<br />

<strong>Catullo</strong>, perché ha chiamato Lesbia, <strong>in</strong>vece di Clodia, la sua donna …” Cfr.: Senecio, a cura di E. Piccolo e L. Lanza, Napoli 2003, <strong>in</strong>:<br />

www.vicoacitillo.it/senecio/sag/amcatullo.pdf).<br />

Nel secolo XVI fu l’umanista Petrus Victorius (o Pietro Vettori, 1499-1585) ad identificare Lesbia come Clodia figlia di Appio Claudio<br />

Pulcro. Cfr.: http://de.wikipedia.org/wiki/Petrus_Victorius.<br />

6<br />

Probabilmente seguì il vezzo letterario del tempo assegnando un criptonimo alla donna amata. (Cfr:<br />

www.vicoacitillo.it/senecio/sag/amcatullo.pdf).<br />

7 Fu il primo membro della gens Claudia a r<strong>in</strong>unciare al suo rango di patrizio [dato che ambiva alla prestigiosa carica di Tribuno della<br />

Plebe! (M. T. Cicero, Epistulae ad Atticum, Liber II,1, 5)]. Infatti modificò il suo nome nella forma plebea di “Clodius”, probabilmente<br />

anche <strong>in</strong> ossequio all’abitud<strong>in</strong>e sempre più diffusa dei plebei di scrivere e pronunciare “o” il gruppo vocalico “au” . Fu ben presto imitato<br />

da sua sorella Lesbia/Clodia.<br />

8<br />

Nella notte fra il 3 e 4 dicembre del 62, durante le sacre cerimonie <strong>in</strong> onore della Bona Dea (per sole donne e verg<strong>in</strong>i vestali, di solito<br />

tenute nell’abitazione di un magistrato) il Pulcro si <strong>in</strong>trodusse <strong>in</strong> casa del Pontefice Massimo Giulio Cesare truccato da suonatrice di cetra,

5<br />

verna a Boville, sulla via Appia, nei pressi di Roma – Cic., Ad Atticum, V,13,1) sostenitore di Pompeo, avversario<br />

politico di Cesare. Si sa per certo che Marco Tullio Cicerone non esitò a diffamare Lesbia pubblicamente e a<br />

def<strong>in</strong>irla con i peggiori epiteti: “non solum meretrix, sed etiam proterva meretrix procaxque”(non semplice<br />

meretrice, ma meretrice sfrenatamente oscena e procace) 9 , e ancora “Clytaemnestra” (“Assass<strong>in</strong>a”, perché era<br />

conv<strong>in</strong>to che costei avesse avvelenato il marito per dare libero sfogo alla sua natura depravata) e “Quadrantaria”<br />

(Prostituta da quattro soldi) 10 . L’astio dell’Arp<strong>in</strong>ate per la matrona fu lampante <strong>in</strong> occasione del v<strong>in</strong>cente<br />

patroc<strong>in</strong>io di un ex amante di costei, un certo Marco Celio Rufo, tra l’altro discepolo dello stesso difensore 11 :<br />

“Ma se una donna, che non abbia marito, apra la casa propria alle brame di tutti, si metta a fare apertamente una<br />

vita da mondana, usi banchettare con uom<strong>in</strong>i a lei assolutamente estranei; se questo ella faccia <strong>in</strong> città, <strong>in</strong> villa, <strong>in</strong><br />

mezzo alla folla di Baia; se si comporti, non solo nel modo di camm<strong>in</strong>are ma anche nel modo di acconciarsi e nella<br />

compagnia, non solo nello sc<strong>in</strong>tillio degli occhi e nella licenziosità dei discorsi, ma anche per quel suo abbracciare e<br />

baciare sulle spiagge, per le gite <strong>in</strong> barca e per i banchetti che frequenta, <strong>in</strong> modo tale da manifestarsi prostituta,<br />

non soltanto, ma prostituta sfrontata e procace: dimmi, Erennio, un giovanotto che per caso le si accompagnasse lo<br />

chiameresti tu adultero, o amante; diresti tu ch'egli voglia attentare al pudore di lei, o soddisfarne la libid<strong>in</strong>e?” 12<br />

“Hai un giard<strong>in</strong>o sul Tevere, e te lo sei adattato apposta <strong>in</strong> quel luogo perché tutta la gioventù di Roma ci venga col<br />

pretesto del nuoto.” 13<br />

“…Se costei, vedova, vivesse <strong>in</strong> piena libertà; sfrontata, senza sfreni; ricca, con ogni sperpero; libid<strong>in</strong>osa, a modo di<br />

meretrice: dovrei io giudicare adultero colui che trattasse questa donna con qualche confidenza di troppo?” 14<br />

Senza contare la voce che fece circolare ad arte durante il processo, secondo la quale Lesbia sarebbe stata<br />

femm<strong>in</strong>a <strong>in</strong>cestuosa, essendosi concessa al fratello Clodio quando ancora era sposata con Lucullo (Plutarco Vite<br />

Parallele, XXIX, 4):<br />

“… Il tuo m<strong>in</strong>or fratello … che ti ama più di ogni altro, e che, non so per quale, credo io, timidezza di vani terrori notturni, ha<br />

sempre usato dormire con te, come un fanciullo con la sorella maggiore.” 15<br />

giacché coltivava una relazione amorosa con la moglie Pompea. (Plutarchus, Vitae Parallelae, Cicero, XXVIII, 2. M. T. Cicero, Ibidem,<br />

Liber I, 12; I, 13; I, 16.). A causa di tale sfrontatezza il Senato lo citò <strong>in</strong> giudizio con l’accusa di sacrilegio. Durante il processo che si<br />

tenne nel 61, il teste a carico Cesare si rifiutò di deporre contro il giovane amico per non ammettere pubblicamente l’adulterio della<br />

consorte. Pompea sarà poi ripudiata dal marito (Cic., ibidem, I,13) “perché una matrona era tenuta ad essere immune da azioni oscene e<br />

da turpi sospetti”. Nemmeno la deposizione demolitoria di Cicerone valse a fare condannare Clodio. Il giorno del misfatto l’imputato non<br />

poteva trovarsi a Terni nell’abitazione di un certo Caus<strong>in</strong>io Schola, come falsamente dichiarato dallo stesso padrone di casa. Appena<br />

qualche ore prima che si consumasse il sacrilegio il “pulchellus puer” [(lo smilzo damer<strong>in</strong>o), Cic., ibidem, I, 16, 9] si era recato presso la<br />

villa dell’Arp<strong>in</strong>ate sul Palat<strong>in</strong>o, per trattenersi con lui <strong>in</strong> piacevole conversazione. 31giudici prezzolati su 56, temendo la violenta reazione<br />

del popolo che parteggiava per l’<strong>in</strong>crim<strong>in</strong>ato, «scrissero sulle tavolette verdetti <strong>in</strong>decifrabili», che furono tutti <strong>in</strong>terpretati come<br />

assoluzione da scrutatori altrettanto corrotti. Il giovane scapestrato fu pertanto clamorosamente assolto. (Plutarchus, ibidem, XXIX, 1, 6, 9.<br />

M. T. Cic., ibidem, I, 16, 4 e5; II, 1, 5).<br />

9<br />

“Pro Caelio Rufo”, XLIX, L - Aprile del 56 a.C. Nella stessa orazione Clodia fu altresì def<strong>in</strong>ita una “Medea Palat<strong>in</strong>a”, ibidem,<br />

XVIII, temibile, cioè, quanto la maga <strong>in</strong>fanticida. “Palat<strong>in</strong>a” perché, come lei, Celio aveva acquistato una casa sul colle Palat<strong>in</strong>o. Lì<br />

aveva preso a frequentare la conturbante donna. L’<strong>in</strong>izio dei suoi guai.<br />

10<br />

“Ibidem”, LXII, Qu<strong>in</strong>til. viii, 6§53. Letteralmente: donna che richiede la modesta somma di un quadrante, un quarto di asse, per le sue<br />

prestazioni sessuali. Plutarco lo conferma usando il term<strong>in</strong>e Κουαδρανταρίαν (Quadrantarìan) perché uno dei suoi amanti le aveva<br />

mandato una borsa colma di quadranti di bronzo, anziché di monete d’argento. (Cfr.: Plutarco, nota 6). Sembra che Clodia volesse sposare<br />

Cicerone (Plutarco,ibidem, XXIX).<br />

11 La trentottenne Clodia aveva trasc<strong>in</strong>ato <strong>in</strong> giudizio il giov<strong>in</strong>astro Rufo con la pesante accusa di veneficio macch<strong>in</strong>ato a suo danno, al<br />

f<strong>in</strong>e di appropriarsi dei suoi gioielli (“aurum et venenum”, Ibidem, XXX). Da quel momento di lei si hanno solo scarse e frammentarie<br />

notizie.<br />

12<br />

Ibidem, XLIX. “Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati palamque sese <strong>in</strong> meretricia vita collocarit,<br />

virorum alienissimorum conviviis uti <strong>in</strong>stituerit, si hoc <strong>in</strong> urbe, si <strong>in</strong> hortis, si <strong>in</strong> Baiarum illa celebritate faciat, si denique ita sese<br />

gerat non <strong>in</strong>cessu solum, sed ornatu atque comitatu, non flagrantia oculorum, non libertate sermonum, sed etiam complexu,<br />

osculatione, actis, navigatione, conviviis, ut non solum meretrix, sed etiam proterva meretrix procaxque videatur: cum hac si qui<br />

adulescens forte fuerit, utrum hic tibi, L. Herenni, adulter an amator, expugnare pudicitiam an explere libid<strong>in</strong>em voluisse videatur?”<br />

13<br />

Ibidem, XXX. “Habes hortos ad Tiberim ac diligenter eo loco paratos, quo omnis iuventus natandi causa venit.”<br />

14<br />

Ibidem, XXXVIII. “… Ssi vidua libere, proterva petulanter, dives effuse, libid<strong>in</strong>osa meretricio more viveret, adulterum ego putarem,<br />

si quis hanc paulo liberius salutasset?”<br />

15<br />

Ibidem XXXVI. L’<strong>in</strong>s<strong>in</strong>uazione espressa <strong>in</strong> forma di edulcorato sarcasmo qui è più che evidente: “ … m<strong>in</strong>imum fratrem … qui te<br />

amat plurimum, qui propter nescio quam, credo, timiditatem et nocturnos quosdam <strong>in</strong>anes metus tecum semper pusio cum maiore<br />

sorore cubitavit.” Il fratello m<strong>in</strong>ore è ovviamente Publius Clodius Pulcro nato <strong>in</strong>torno al 92. Sì, è vero che fossero entrambi figli di A.<br />

C. Pulcro, ma avevano madri diverse.

6<br />

“Ma se, per contro, liquidata costei, nulla rimanga <strong>in</strong> piedi né dell'accusa, né dei mezzi a cui si appoggia, che altro dovremmo<br />

fare noi, avvocati di Celio, se non resp<strong>in</strong>gere chi ci aggredisce? Ed io lo farei anche con maggior violenza, se non mi<br />

trattenesse la mia <strong>in</strong>imicizia col marito ... volevo dire col fratello: sempre lo stesso errore!” 16<br />

La donna dei sogni di <strong>Catullo</strong> fu moglie del primo cug<strong>in</strong>o Q. C. Metello Celere, (e anche fratellastro di P.Clodio per parte di<br />

madre) proconsole del territorio cisalp<strong>in</strong>o tra il 62 e il 61 e console nel 60. Una “seditiosa” col marito (“Ribelle”. Cic. op. cit.,<br />

II, 1), che morì nel 59. Aveva conosciuto <strong>Catullo</strong> nel 61. Lei trentatreenne, lui di dieci anni più giovane. “Occhi di bue” 17 fu<br />

una matrona dell’alta società, dis<strong>in</strong>ibita e sicura di sé. Si concesse al poeta, ma si può dire che lo tradisse senza soluzione di<br />

cont<strong>in</strong>uità. Uno fra i tanti per lei: Egnazio, Gellio, Marruc<strong>in</strong>o … Eppure il verseggiatore nutrì per lei una passione<br />

assurda, più che mai ardente, totalizzante, cagione della sua morte, dicono, avvenuta quando egli non aveva ancora<br />

trent’anni. 18<br />

Nel 57 l’amore per Lesbia è ormai ridotto <strong>in</strong><br />

Nel colpire l’onorabilità della quasi 40enne Clodia,<br />

durante il processo a carico del 24enne Celio Rufo,<br />

Cicerone volle di fatto sfogare il suo rancore nei<br />

confronti del di lei fratello, Clodio, Tribuno della<br />

Plebe. Costui, <strong>in</strong>fatti, lo aveva fatto esiliare per<br />

avere mandato a morte non pochi cospiratori di<br />

Lucio Sergio Catil<strong>in</strong>a con uno processo sbrigativo.<br />

(Legge Clodia, 58 a.C, conosciuta anche come<br />

“Acquae et <strong>in</strong>gnis <strong>in</strong>terdicio”). Lo stesso Cicerone<br />

tentò <strong>in</strong> seguito di difendere Tito Annio Milone,<br />

Intimidito dalle m<strong>in</strong>acce di morte di G. Pompeo<br />

(sostenitore di Clodio) e più volte <strong>in</strong>terrotto dalla<br />

folla, M. Tullio non riuscì per la tensione a<br />

pronunciare la sua arr<strong>in</strong>ga <strong>in</strong> Senato. Sicché<br />

Milone venne imprigionato e poi costretto all’esilio<br />

a Marsiglia. Sarà elim<strong>in</strong>ato da Clodio il 22<br />

Gennaio del 52 durante una lite montata ad arte.<br />

Affreschi Pompeiani<br />

I sec. A.D.<br />

cenere. Per vari motivi, non ultimo il volere<br />

dimenticare la femme fatale, <strong>Catullo</strong> parte<br />

per la Bit<strong>in</strong>ia (Asia M<strong>in</strong>ore nord occidentale –<br />

cfr. la cart<strong>in</strong>a geografica della regione a pag.<br />

9.) <strong>in</strong> qualità di membro della cohors<br />

amicorum, al seguito dell’amico propretore<br />

<strong>Gaio</strong> Memmio. In tale occasione andrà a<br />

visitare <strong>in</strong> Troade (antica regione dell’Asia<br />

M<strong>in</strong>ore <strong>in</strong> parte prospiciente l’isola di Lesbo) la<br />

tomba del suo carissimo fratello, scomparso<br />

<strong>in</strong>aspettatamente. Ritornato prima a Verona,<br />

e poi nel 56 a Roma, cont<strong>in</strong>uano a giungergli<br />

notizie sulla condotta lasciva dell’ancora<br />

avvenente vedova. Forse lei vuole rimettersi<br />

con lui e manda a dirglielo tramite comuni<br />

amici, Furio e Aurelio (c.11). Non gliene<br />

importa più nulla. È davvero f<strong>in</strong>ita per<br />

sempre.<br />

16 Ibidem, XXXII. “S<strong>in</strong> ista muliere remota nec crimen ullum nec opes ad oppugnandum Caelium illis rel<strong>in</strong>quuntur, quid est<br />

aliud quod nos patroni facere debeamus, nisi ut eos, qui <strong>in</strong>sectantur, repellamus? Quod quidem facerem vehementius, nisi<br />

<strong>in</strong>tercederent mihi <strong>in</strong>imicitiae cum istius mulieris viro-- fratre volui dicere; semper hic erro.” Lo conferma anche nelle Epistulae<br />

ad Atticum. [Noli, <strong>in</strong>quam, de uno pede sororis queri; licet etiam alterum tollas. (Non lamentarti del fatto che tua sorella ti concede<br />

un solo piede; puoi prenderti anche l’altro). Op. cit., 21 (II,1)].<br />

17 Epiteto omerico riservato alla dea Era. Cicerone lo utilizzò <strong>in</strong> senso dispregiativo per denunziare maliziosamente i rapporti <strong>in</strong>cestuosi che si vociferava lei avesse con il<br />

fratello. (Epistulae ad Atticum, op. cit., II, 9). Lo stesso <strong>Catullo</strong> sembra confermarlo nel Carme LXXIX.<br />

18 Si dice che morì consunto dalla tisi o di crepacuore. Ignoro su quale base, dato che le pr<strong>in</strong>cipali fonti storiche non fanno alcuna menzione <strong>in</strong> merito alla cattiva salute<br />

del poeta. Risulta <strong>in</strong>vece più facile ritenere che una condotta di vita piena di stravizi gli avesse causato qualche malore improvviso, portandolo all’immatura scomparsa.

Una “storia” maledettamente travagliata.<br />

Da una attenta lettura dei Carmi si ha la netta sensazione che il cielo relazionale affettivo di <strong>Catullo</strong> spasimante e<br />

amante di Lesbia fu sempre denso di scure nuvolaglie, più che mai foriere di <strong>in</strong>evitabili burrasche. Clodia fu<br />

donna elegante, colta e raff<strong>in</strong>ata, ciò è storicamente appurato, ma allo stesso tempo creatura con la coscienza del<br />

piacere, estremamente libera, spregiudicata e trasgressiva, nell’azione e nei modi di porgersi. Nelle poesie<br />

Catulliane tutto ciò è tangibile e riscontrabile, attraverso gli stati d’animo del poeta, impietosamente condizionati<br />

dalla impossibile e quanto mai volubile creatura - “mea vita”(CIX), ci dice esplicitamente, nel bene e nel male –<br />

causa scatenante di uragani passionali ospitati <strong>in</strong> pionieristici monologhi drammatici.<br />

Il più delle volte gli assòlo poetici magnificano l’amore senza riserve, ma non di rado si traducono <strong>in</strong> filmica di un<br />

uomo leso nella sua dignità, per via dei numerosi tradimenti perpetrati dalla donna ai danni del quanto mai cotto<br />

artista. In altre circostanze prorompe il desiderio del bardo lat<strong>in</strong>o di rimuovere per sempre la causa delle sue<br />

<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite afflizioni dall’io cosciente. Poeta romantico e sempre attuale, dunque, <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong>, per l’energia che sa<br />

fare prorompere da versi brevi, dai contorni nitidi e decisivi, più che mai sofferti e sentiti. Parole e ritmi lirici, il<br />

più delle volte sono pervasi da una vena di mal<strong>in</strong>conica rassegnazione, che cattura il lettore sensibile e lo fionda <strong>in</strong><br />

balia di vitali sensazioni <strong>in</strong>neggianti alla religione della carne e del sangue, come, per esempio, <strong>in</strong> “Odi et Amo” 19<br />

e <strong>in</strong> “Vivamus mea Lesbia”. Quando leggi i versi Catulliani non ti stanchi mai, simili come sono ad una ipnotica<br />

tarantata, che ti porta tuo malgrado a ritornarci sopra, a rileggerli e ancora a straleggerli, perché la tua anima<br />

giunge a reclamarne la consangu<strong>in</strong>eità. Drammaticamente, sentimentalmente, <strong>in</strong>somma, maledettamente<br />

co<strong>in</strong>volgenti. Un dono questo riveniente da Lesbia - la “musa ispiratrice” di <strong>Catullo</strong> - elargito senza condizioni agli<br />

estimatori del bardo lat<strong>in</strong>o.<br />

7<br />

<strong>“Lesbia”</strong><br />

Nell’immag<strong>in</strong>ario del pittore <strong>in</strong>glese preraffaellita<br />

John Re<strong>in</strong>hard Weguel<strong>in</strong> ( 1849-1927 )<br />

Dip<strong>in</strong>to del 1878<br />

19<br />

Già Teognide di Megara Isea (Sicilia), vissuto probabilmente nella seconda metà del VI a. C., aveva espresso una immag<strong>in</strong>e<br />

simile (Libro I delle sue Elegie) rivolgendosi a Cirno, il giovane da lui amato “Il mio cuore è <strong>in</strong> difficoltà per il tuo<br />

amore:/<strong>in</strong>fatti non ho la forza di odiare né di amare,/ pur sapendo che è difficile odiare,/quando un uomo ha una persona<br />

cara,/è difficile anche amare chi non vuole essere amato.” Cfr.: “Il miele di Afrodite”, a cura di Mar<strong>in</strong>a Cavalli, Mondatori,<br />

1991, pag.53, vv.1091-1094. Altrettanto aveva fatto Anacreonte (570?-480? a.C.), poeta nato a Teo, <strong>in</strong> Asia m<strong>in</strong>ore: “Amo e<br />

non amo, sono/pazzo e non sono pazzo”. Cfr.: B. Gentili, Anacreon Teius, Roma, 1958, pag. 20, fr. 46. Similmente Sofocle<br />

(497-406 a.C.), aveva scritto: “Ti ho odiato e ti ho amato nello stesso giorno”, Elettra, v. 1363, <strong>in</strong>:<br />

http://www2.classics.unibo.it/Didattica/Programs/20062007/Pasetti/<strong>Catullo</strong>Epigrammi.pdf.

8<br />

Clodia-Lesbia dopo <strong>Catullo</strong><br />

Di Clodia non si sa più nulla dopo il 56. I successivi richiami epistolari del 45 e del 44<br />

ad opera di Cicerone fanno pensare che ella fosse ancora attiva e ricca, ammesso che si<br />

parli di lei e non di una sorella. L’Arp<strong>in</strong>ate, <strong>in</strong>fatti, dopo avere pubblicamente detto di<br />

lei peste e corna, si mostra <strong>in</strong>teressato all’acquisto <strong>in</strong> contanti (“repraesentatione”) di<br />

un suo ameno parco con villa sulla riva destra del Lungotevere, gli “horti Clodiae” (Pro<br />

Cael., 36) 20 . Ma gli affari sono affari: “Scripsisti tamen nescio qui de Clodia. Ubi ergo ea<br />

est aut quando ventura? Placet mihi res sic ut secundum Othonem nihil magis. Sed neque<br />

hanc vendituram puto (delectatur enim et copiosa est), et illud alterum quam sit difficile te<br />

non fugit. Sed, obsecro, enimatur ut aliquid ad id cupio excogitemus.” (M. T. Cicerone<br />

“Epistulae ad Atticum”, xii. 42, 1-2. Cfr. anche xiii, 29, 1-2. ) 21 [Hai scritto non so cosa ne<br />

sia di Clodia. Ma dov’è che si trova dunque, o quando verrà? L’affare con lei mi sembra<br />

conveniente, tanto che subito dopo quello con Otone (il parco di Scapula) nessun altro mi<br />

alletterebbe di più. Ritengo tuttavia che lei non venderà (il luogo la soddisfa sul serio ed è<br />

ricca), e, quanto all’altra operazione, non ti sfugge quante difficoltà presenti. Ma <strong>in</strong> nome<br />

del cielo, sforziamoci di escogitare qualcosa per realizzare ciò che desidero]. “Eo magis<br />

delabor ad Clodiam … Sed quando Clodia Romae futura est et quanti rem<br />

aestimas?”Ibidem, xii, 47. [Propendo sempre più per le trattative con Clodia … Ma<br />

quando si troverà a Roma Clodia e quanto ritieni che ammonti il costo dell’operazione?].<br />

Non è escluso che Clodia mirasse all’acquisto dei bellissimi “horti Scapulani”, parco<br />

con villa annessa, all’altezza dell’odierno Lungotevere della Farnes<strong>in</strong>a, ai quali, come<br />

si è già visto, era <strong>in</strong>teressato lo stesso Cicerone: “Clodia quid egerit scribas ad me velim.”<br />

(Ibidem, xiv. 8, 2). [Ti pregherei di comunicarmi che cosa abbia fatto Clodia]. “Si quaeris<br />

quid optem, primum Scapulae, de<strong>in</strong>de Clodiae.” Ibidem, xii. 41. [Se vuoi sapere cosa<br />

desidero, prima i giard<strong>in</strong>i di Scapula, poi quelli di Clodia]. Risulta evidente che<br />

l’Avvocato stimasse tali “horti” come luoghi ideali per costruire il sacello dest<strong>in</strong>ato ad<br />

eternare la memoria della figlia Tullia scomparsa nel 45. (Ibidem, xii. 29, 2 e xiii, 29).<br />

Ma non ne acquisirà nessuno, verosimilmente per via dell’imm<strong>in</strong>ente entrata <strong>in</strong> vigore<br />

di una legge cara a Giulio Cesare, che prevedeva l’esproprio di terreni <strong>in</strong> ampie zone<br />

del Lungotevere, nell’ambito di un piano edilizio non meglio specificato. (Ibidem, xiii,<br />

33a,1).<br />

In ogni caso si ha la netta sensazione che s<strong>in</strong> dal pr<strong>in</strong>cipio l’Arp<strong>in</strong>ate non nutrisse<br />

molte speranze sul buon esito dell’acquisto della tenuta Scapulana, poiché il prezzo di<br />

vendita imposto sull’<strong>in</strong>tera proprietà dall’avido Otone (ib., xii, 42) - uno degli eredi di<br />

T. Qu<strong>in</strong>ctius Scapula autorizzato a condurre qualunque trattativa di cessione dagli<br />

altri beneficiari Crispo, G. Virgilio e Mustela (ibidem, xii 5a; xii,44; xiii,26) - risultava<br />

proibitivo f<strong>in</strong>anche per le sue notevoli disponibilità f<strong>in</strong>anziarie. Solo se ciascuno dei<br />

successori avesse di persona messo all’asta la parte ereditata, la transazione avrebbe<br />

avuto qualche possibilità di concludersi positivamente (Ibidem, xii, 42,4; xii, 43, 2).<br />

L’assenza di ulteriori riferimenti sulla faccenda nelle lettere ad Attico porta a pensare<br />

che anche Clodia abbandonasse la partita per le stesse ragioni.<br />

20<br />

Marco Tullio Cicerone, In difesa di Marco Celio (Pro Caelio), a cura di A. Cavarzere, Venezia, Marsilio, 1987.<br />

21<br />

T. Pomponio Attico, Roma, 109-32 a.C. Amico d’<strong>in</strong>fanzia dell’Arp<strong>in</strong>ate e primo raccoglitore delle Epistulae, <strong>in</strong><br />

quanto libraio ed editore.

9<br />

I Carmi sono stati raggruppati (s’ignora da chi) per "tipo", senza tenere conto del loro ord<strong>in</strong>e<br />

cronologico:<br />

I carmi 1 - 60, def<strong>in</strong>iti nugae, "coserelle", trattano <strong>in</strong> tono apparentemente giocoso e spensierato vari temi<br />

come l'amore, la politica o le amicizie. Si presentano <strong>in</strong> versi polimetri. In essi traspare la profonda e<br />

quanto mai tormentata personalità del loro autore. Qui si trovano le liriche che più manifestano gli<br />

antitetici sentimenti che <strong>Catullo</strong> provò per Lesbia. Costei, libera dal v<strong>in</strong>colo matrimoniale dopo<br />

l’improvvisa dipartita del marito, amava farsi consolare dai tanti giovani farfalloni della Roma bene, fra cui<br />

il poeta, che <strong>in</strong>vece sognava di essere l'unico. La donna, non gli concederà mai tale gioia.<br />

I carmi 61 - 68, i cosiddetti carm<strong>in</strong>a docta, sono <strong>in</strong> esametri. Essi si mostrano più lunghi e più complessi.<br />

Gli studiosi vi hanno ravvisato un maggiore impegno compositivo da parte di <strong>Catullo</strong>, oltre che la forte<br />

l'<strong>in</strong>fluenza stilistico-letteraria esercitata sul bardo veronese dalla poetessa Saffo di Lesbo, vissuta <strong>in</strong>torno<br />

al VII a.C.<br />

I carmi 69 - 116, gli epigrammata, (epigrammi ed elegie) si presentano <strong>in</strong> distici elegiaci di varia lunghezza<br />

ed argomento. Si può dire che le tematiche trattate siano sostanzialmente quelle del primo gruppo. IL<br />

carme 95 è da molti considerato il Manifesto Neoterico.<br />

L’amore per <strong>Catullo</strong><br />

<strong>Catullo</strong> è l’emblema dell'uomo che consapevolmente si lascia risucchiare dai gorghi passionali di<br />

una relazione amorosa disagiata con una creatura femm<strong>in</strong>ile smodatamente dissoluta. Ci troviamo di<br />

fronte ad una vera e propria attrazione fatale.<br />

C’è da dire, poi, che la concezione Catulliana dell’amore è completamente nuova rispetto alla austera<br />

tradizione romana, che conferiva dignità solo all’unione matrimoniale, considerando fuggevoli<br />

licenze le carnali effusioni extraconiugali (stupri consuetudo). Per il poeta sirmionese il legame con<br />

Lesbia, per quanto vissuto con orgogliosa rivendicazione della sua trasgressività contro la rigidezza<br />

dei moralisti, poggia <strong>in</strong> ogni caso su una <strong>in</strong>tesa che implica fedeltà, lealtà, devozione assoluta,<br />

amicizia, stima, rispetto. Sicché la sua vicenda sentimentale, per quanto drammaticamente fuggevole<br />

possa mostrarsi, possiede per <strong>Catullo</strong> valenza morale non <strong>in</strong>feriore a quella di una unione legittima.<br />

Va da sé, qu<strong>in</strong>di, che il Foedus, 22 il patto d’amore rotto da Lesbia, trasformi ben presto il suo<br />

spasimante <strong>in</strong> un malato angustiato da febbrile delirio passionale (taetrum morbum - LXXVI). Una<br />

patologia a decorso maligno questa, che verosimilmente riuscì a m<strong>in</strong>are e dissipare le sue forze<br />

vitali. Con <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong>, <strong>in</strong>somma, si afferma quel modo di sentire e rappresentare l’amore come<br />

passione esclusiva, globale e irrazionale, che è stata all’orig<strong>in</strong>e dell’elegia dei poeti augustei e di<br />

tanta parte della poesia moderna.<br />

La giovane donna, <strong>in</strong> atteggiamento pensoso, regge un<br />

polittico e porta alle labbra uno stilo<br />

Napoli - MN<br />

Dip<strong>in</strong>to r<strong>in</strong>venuto a Pompei (Villa<br />

dei Misteri). Secondo taluni studiosi<br />

l’effigie femm<strong>in</strong>ile raffigurata<br />

rappresenterebbe la poetessa Saffo<br />

di Lesbo. Secondo altri una nobile<br />

fanciulla appartenente ad una gens<br />

locale (gruppo di famiglie che<br />

condividevano lo stesso nomen,<br />

ovvero, l’equivalente del nostro<br />

cognome) .<br />

22 Cfr. Carme 109. Bit<strong>in</strong>ia, con capitale Nicea – Asia M<strong>in</strong>ore.

Pompei – Terme dell’amore<br />

La prima raffigurazione saffica<br />

della storia romana.<br />

10<br />

23<br />

Iscrizione con immag<strong>in</strong>e fallica <strong>in</strong> bassorilievo accanto all’accesso ad un lupanare a Pompei 24<br />

Moneta argentea romana (recto e verso)del I sec. A.D. 25<br />

23<br />

In: http://www.oliari.com/storia/pompei.html.<br />

24<br />

“Lupanare” deriva dalla voce lat<strong>in</strong>a “lupa”, ovvero prostituta. Nell’iscrizione è chiaramente leggibile “HIC<br />

HABITAT FELICITAS” (QUI DIMORA LA FELICITÀ).<br />

25<br />

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che monete del genere fossero gettoni d’<strong>in</strong>gresso a bordelli e bagni promiscui di<br />

prima classe. I gestori delle strutture li distribuivano ai loro raff<strong>in</strong>ati clienti <strong>in</strong> cambio di un congruo esborso che<br />

garantiva loro un trattamento di primissimo ord<strong>in</strong>e.

11<br />

“… amorem<br />

hunc nostrum <strong>in</strong>ter nos perpetuumque fore.” 26<br />

Ecco alcuni esempi <strong>in</strong> cui felicità, passione, torturante gelosia, <strong>in</strong>ganni, scappatelle, abbandoni,<br />

riconciliazioni, speranze, delusioni amarissime, <strong>in</strong>vettive, <strong>in</strong>sulti, addii, preghiere disperate turb<strong>in</strong>ano<br />

nell’animo di un uomo senza tempo. Tutto fuoriesce con un lessico poetico ricco e variegato da questo<br />

tzunami emozionale, che uom<strong>in</strong>i d’ogni epoca – sensibili e non – hanno def<strong>in</strong>ito, def<strong>in</strong>iscono e<br />

cont<strong>in</strong>ueranno a def<strong>in</strong>ire “UNA DANNATA FACCENDA DI CUORE!”<br />

V. La morte <strong>in</strong>combe! Non resta che ubriacarsi … di baci!<br />

Viviamo, mia Lesbia, ed amiamo,<br />

i brontolii dei vecchi troppo austeri<br />

facciamo che cont<strong>in</strong>o tutti un soldo!<br />

I soli possono tramontare e ritornare:<br />

per noi, una volta che tramonti la nostra breve luce di vita,<br />

c’è un’unica perpetua notte da dormire.<br />

Dammi mille baci 27 , poi cento,<br />

poi mille altri, poi ancora cento,<br />

poi sempre altri mille, e cento ancora.<br />

E dopo, quando ne avremo accumulati molte migliaia,<br />

li scompiglieremo, per non sapere quanti ce ne siamo dati 28 ,<br />

o perché nessun malvagio ostile possa gettarci il malocchio<br />

sapendo che i baci che ci siamo dati ammontano a tanto. 29 3.300 baci !<br />

Vivamus mea Lesbia, atque amemus,<br />

rumoresque senum seueriorum<br />

omnes unius aestimemus assis!<br />

Soles occidere et redire possunt:<br />

nobis cum semel occidit brevis lux, 5<br />

nox est perpetua una dormienda.<br />

Da mi basia mille, de<strong>in</strong>de centum,<br />

de<strong>in</strong> mille altera, de<strong>in</strong> secunda centum,<br />

de<strong>in</strong>de usque altera mille, de<strong>in</strong>de centum.<br />

De<strong>in</strong>, cum milia multa fecerimus,<br />

conturbabimus illa, ne sciamus,<br />

aut ne quis malus <strong>in</strong>videre possit,<br />

cum tantum sciat esse basiorum.<br />

VII. Ricoprimi di baci <strong>in</strong>f<strong>in</strong>iti come i granelli di sabbia di un deserto o come le stelle <strong>in</strong> cielo …<br />

Chiedi quanti tuoi baci, Lesbia,<br />

mi sian sufficienti e mi avanz<strong>in</strong>o.<br />

Quanto grande è il numero della sabbia libica;<br />

…<br />

o quante numerose stelle, nel silenzio della notte,<br />

contemplano i furtivi amori degli uom<strong>in</strong>i:<br />

se tu mi baci con così tanti baci<br />

basta e avanza a <strong>Catullo</strong> pazzo d’amore …<br />

Quaeris, quot mihi basiationes<br />

tuae, Lesbia, s<strong>in</strong>t satis superque.<br />

quam magnus numerus Libyssae<br />

harenae;<br />

…<br />

aut quam sidera multa, cum tacet nox,<br />

furtivos hom<strong>in</strong>um vident amores:<br />

tam te basia multa basiare<br />

vesano satis et super <strong>Catullo</strong> est …<br />

26 Carm<strong>in</strong>a, CIX. “Questo amore che ci unisce sarà felice e per sempre”.<br />

27 “Basium” è una parola dialettale, presa a prestito dai Celti. Il lat<strong>in</strong>o "puro" avrebbe preferito “osculum”. <strong>Catullo</strong>, come i giovani<br />

d’ogni epoca, predilige un codice l<strong>in</strong>guistico più dis<strong>in</strong>volto e quotidiano, il sermo familiaris.<br />

28 Allora si credeva che la conoscenza precisa di quanto si possedesse fosse di cattivo augurio ed attirasse il malocchio.<br />

29 Cfr.: la versione dialettale tarent<strong>in</strong>a a pag. 12 e quella <strong>in</strong>glese a pag. 19.

12<br />

“Quando una fiamma feroce mi bruciava il cuore”(c. C,7)<br />

“Da mi basia mille…”<br />

Dip<strong>in</strong>to murale con didascalia . Lui dice: “Nolo cum Myrtale/Non voglio farlo con Myrtale” - Pompei – Taverna di Salvius - I sec. A.D.<br />

Napoli – M.N.A.<br />

Il bacio era comunemente <strong>in</strong>dicato con tre vocaboli differenti:<br />

- Osculum/osculari - il bacio di saluto ufficiale fra membri di una famiglia, alle statue raffiguranti<br />

gli dei, alle mulieres <strong>in</strong> pubblico.<br />

- Savium/saviari - il bacio della sfera <strong>in</strong>tima, quello erotico e passionale.<br />

- Basium/basiare - il bacio espressione degli affetti più cari. Secondo gli studiosi il term<strong>in</strong>e non<br />

solo imita il suono naturale che si orig<strong>in</strong>a con il gesto di preparazione delle labbra e l’atto del<br />

baciare vero e proprio, ma sembra anche riprodurre le prime articolazioni verbali dei bamb<strong>in</strong>i<br />

verso madri e nutrici. <strong>Catullo</strong> ha il merito di riutilizzare tale voce, più popolare, ma<br />

probabilmente più congeniale alla sua estetica poetica, <strong>in</strong> direzione di un atto dolce nei confronti<br />

della sua Lesbia-Clodia, per giunta farcito con l’<strong>in</strong>tensa carica passionale ed erotica riscontrabile<br />

nel savium.

13<br />

… ne quis malus <strong>in</strong>videre possit( C.,V,12)<br />

Statuetta lignea del dio Priapo<br />

http://it.geocities.com/artenow/romani.html<br />

Priapo, dio della fertilità, pesa il suo fallo sul piatto di una<br />

bilancia. Il contrappeso è una borsa di monete.<br />

Casa dei Vetti – Pompei<br />

Gettare il Malocchio<br />

Il concetto di “Invidere”, ovvero, di gettare il malocchio, si<br />

rendeva <strong>in</strong> lat<strong>in</strong>o anche con il verbo “fasc<strong>in</strong>are”. Dal<br />

sostantivo “fasc<strong>in</strong>us” o “fasc<strong>in</strong>um”. Quest’ultimo term<strong>in</strong>e<br />

comprendeva anche il significato di membro virile a cui si<br />

attribuiva un efficace potere apotropaico. Tale credenza si<br />

rafforzò maggiormente quando nella penisola italica si diffuse<br />

il culto del dio della fertilità Priapo di Làmpsaco (Ellesponto).<br />

In numerose località prese piede la consuetud<strong>in</strong>e di realizzare<br />

amuleti <strong>in</strong> forma di fallo da appendere ai soffitti delle<br />

abitazioni (t<strong>in</strong>t<strong>in</strong>nabula), o di affrescare le pareti con<br />

l’immag<strong>in</strong>e della div<strong>in</strong>ità ostentante il suo poderoso membro<br />

virile, come simboli di abbondanza e fecondità, e pers<strong>in</strong>o<br />

ciondoli da portare al collo e ai polsi. I cornetti di corallo che<br />

si tengono oggi come portafortuna ne ricordano la forma.<br />

Simulacri del nume si ricavarono, <strong>in</strong>oltre, da blocchi di tufo o<br />

da ceppi di legno stagionati. Essi erano posti a guardia di<br />

vigne, campi coltivati e giard<strong>in</strong>i, <strong>in</strong>sieme con iscrizioni di<br />

monito, miranti a tenere lontani soprattutto i ladri, oltre che il<br />

malocchio e le entità maligne. In genere gli avvertimenti<br />

davano massimo rilievo all’<strong>in</strong>evitabile castigo a cui sarebbero<br />

stati sottoposti coloro che avessero tentato di rubare nelle<br />

proprietà rurali consacrate al nume. Il suo smisurato fallo non<br />

avrebbe esitato a sodomizzarli o a <strong>in</strong>fliggere loro un’altra<br />

punizione sessuale altrettanto umiliante:<br />

“Fem<strong>in</strong>a si furtum facies mihi virve puerve,<br />

haec cunnum, caput hic praebeat, ille nates.”<br />

(“Venga a rubare qui, sotto a chi tocca, una femm<strong>in</strong>a, un uomo, o un ragazzetto:<br />

lei mi darà la fica, lui la bocca ed il terzo il culetto.”) “Carmi priapei”, cura e<br />

traduzione di Cesare Vivaldi, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma, 1996,<br />

pp. 58-59. In realtà ai proprietari e gestori di fondi rustici,<br />

boschetti e giard<strong>in</strong>i veniva tacitamente concesso il diritto<br />

di punire sessualmente il ladro colto <strong>in</strong> flagranza. Costui<br />

non aveva scelta: subire o la denuncia e la condanna<br />

esemplare da parte delle autorità.

14<br />

« Lux mea … mea diva … et dom<strong>in</strong>a »<br />

Lui e Lei f<strong>in</strong>almente soli!<br />

Diario di dolci <strong>in</strong>contri furtivi … a casa di un amico …<br />

“… l’aiuto mi venne da Allio.<br />

Egli … a me, alla mia donna diede la sua casa,<br />

perché lì vivessimo il nostro reciproco amore.<br />

E lì entrando con passo leggero la mia dea<br />

si fermò bianca di luce sulla soglia consunta,<br />

puntando il suo piede nel sandalo con un fruscio ...”<br />

. . .<br />

“E affasc<strong>in</strong>ante …<br />

la luce mia <strong>in</strong> un abbraccio si str<strong>in</strong>se al mio grembo …”<br />

… e a casa sua. Donna con collana ed orecch<strong>in</strong>i<br />

. . . Pompei - I sec. A.D.<br />

“… non fu certo la mano del padre che la condusse,<br />

avvolta di profumi orientali, nella mia casa,<br />

ma lei stessa, fuggendo dalle braccia del marito,<br />

a me si donò furtiva <strong>in</strong> una notte di sogno.<br />

E questo mi basta se lei ricorderà felici<br />

quegli istanti che solo a me, a me solo ha donato.” 30<br />

Acconciatura Flaviana<br />

Musei Capitol<strong>in</strong>i<br />

Palazzo Nuovo - Roma<br />

30 La stupenda <strong>in</strong>terpretazione italiana dei vv. 66-72/ vv. 131-132/ vv.143-148 nel carme LXVIII, è tratta dal testo: <strong>Gaio</strong><br />

<strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>, Le poesie, i grandi libri Garzanti, <strong>in</strong>troduzione, traduzione e note di Mario Ramous, prefazione di Luca<br />

Canali, XVI edizione, aprile 2004, pp. 187-188 e pag. 191.

15<br />

CII. Chi disprezza apprezza…<br />

Lesbia parla sempre male di me e non la smette mai<br />

di sparlare di me: possa morire, se Lesbia non m'ama.<br />

Quale prova ne ho? Perché sono le mie stesse: la maledico<br />

cont<strong>in</strong>uamente, ma possa morire se non la amo.<br />

CIX. Il patto di amore eterno 31 …<br />

Vita mia adorata, affermi che questo<br />

amore che ci unisce sarà felice e per sempre.<br />

Dei del cielo, fate che possa promettermelo s<strong>in</strong>ceramente,<br />

e che dica queste cose per davvero<br />

e dal profondo del suo cuore,<br />

perché ci sia concesso tener fede, tutta una vita,<br />

a questo patto eterno di sacro amore.<br />

… perdito amore… 32<br />

Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam<br />

de me: Lesbia me dispeream nisi amat.<br />

quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor<br />

illam<br />

assidue, verum dispeream nisi amo.<br />

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem<br />

hunc nostrum <strong>in</strong>ter nos perpetuumque fore.<br />

di magni, facite ut vere promittere possit,<br />

atque id s<strong>in</strong>cere dicat et ex animo,<br />

ut liceat nobis tota perducere vita<br />

aeternum hoc sanctae foedus amicitiae.<br />

Amori di Polifemo e Galatea<br />

Casa dei Capitelli colorati<br />

particolare<br />

Pompei 50-79 d.C.<br />

31<br />

Giurare o dare la parola per un romano era cosa sacra. <strong>Catullo</strong> <strong>in</strong> cuor suo sa bene che l’<strong>in</strong>dole di Lesbia è quella di essere bella ma<br />

perfida, nel senso lat<strong>in</strong>o dell’accezione, ossia, sleale, <strong>in</strong>gannatrice. Per questo prega gli dei “ut vere promittere possit”.<br />

32<br />

Carm<strong>in</strong>a, XCI. “Amore perduto, amore disperato”.

16<br />

Stamnos greco<br />

La poetessa Saffo di Skala Eressou (Lesbo) legge seduta una delle sue poesie <strong>in</strong> mezzo a tre leggiadre auditrici.<br />

440-430 a.C circa<br />

Atene – Museo Nazionale Archeologico<br />

<strong>Catullo</strong> non di rado mutuò la struggente forza della passione, la mal<strong>in</strong>conia dell’essere e i delicati moti<br />

dell’animo espressi da Saffo per trasfonderli con stile “nuovo” <strong>in</strong> certe liriche dedicate alla sua Clodia-<br />

Lesbia. Un esempio riviene dal frammento XXXI che al poeta dovette evidentemente ispirare il carme LI ,<br />

divenuto famoso quanto l’orig<strong>in</strong>ale (Cfr. pag. 1):<br />

“… come, anche per poco, ti guardo ecco che non riesco più a parlare, ma la l<strong>in</strong>gua è<br />

spezzata, un fuoco sottile sotto la pelle si è diffuso rapidamente, con gli occhi nulla vedo, le<br />

orecchie ronzano, su me il sudore si spande e un tremito tutta mi cattura, più verde dell' erba<br />

sono, poco lontana dall’essere morta sembro a me stessa ...”<br />

[L’<strong>in</strong>terpretazione è presente nel magnifico e circostanziato saggio di 74 pag<strong>in</strong>e di Gennaro Tedeschi: “Università<br />

degli studi di Trieste – Saffo – Biografia ed Antologia di Versi, a cura di Gennaro Tedeschi – Trieste, 2005”, pagg.<br />

33-34 <strong>in</strong>: http://www.sslmit.univ.trieste.it/crevat<strong>in</strong>/documenti/saffo.pdf.]

17<br />

VIII. Resistere! Resistere! Resistere!<br />

Misero <strong>Catullo</strong>, smetti d’impazzire:<br />

e ciò che vedi esser perso consideralo perduto.<br />

Una fiammata di gioia un tempo i tuoi giorni<br />

quando ti precipitavi dove lei, l'anima tua voleva,<br />

amata come amata non sarà nessuna:<br />

Lì, quando si compivano quei tanti giochi d’amore,<br />

che tu volevi né lei non voleva,<br />

davvero ti rifulsero candidi soli.<br />

Ora lei non vuole piú: e tu pure, coraggio, non volere,<br />

non <strong>in</strong>seguirla, come un miserabile, se fugge,<br />

ma con tutta la tua volontà sopporta, non cedere.<br />

Addio, ragazza. <strong>Catullo</strong> ormai resiste,<br />

non verrà a cercarti, né ti pregherà più se tu rifiuti:<br />

e tu rimpiangerai di non essere più pregata.<br />

Malvagia, guai a te, che vita ti rimane?<br />

Chi ti avvic<strong>in</strong>erà ora? A chi sembrerai car<strong>in</strong>a?<br />

Chi ora amerai? Di chi dirai di essere?<br />

E chi bacerai? A chi le labbra morderai?<br />

Ma tu, <strong>Catullo</strong>, ost<strong>in</strong>ato resisti.<br />

LXXXVII. Nessuna al mondo fu così amata…<br />

… Nessuna donna può dirsi tanto amata<br />

davvero, quanto la mia Lesbia è stata amata da me.<br />

Nessuna lealtà fu mai tanta per alcun patto,<br />

quanta se ne vide <strong>in</strong> me nell’amore che ti portai.<br />

Nulla potest mulier tantum se dicere amatam<br />

vere, quantum a me Lesbia amata mea est.<br />

nulla fides ullo fuit umquam foedere tanta,<br />

quanta <strong>in</strong> amore tuo ex parte reperta mea est.<br />

Miser Catulle, des<strong>in</strong>as <strong>in</strong>eptire,<br />

et quod vides perisse perditum ducas.<br />

fulsere quondam candidi tibi soles,<br />

cum ventitabas quo puella ducebat<br />

amata nobis quantum amabitur nulla.<br />

ibi illa multa cum iocosa fiebant,<br />

quae tu volebas nec puella nolebat,<br />

fulsere vere candidi tibi soles.<br />

nunc iam illa non vult: tu quoque<br />

impotens noli,<br />

nec quae fugit sectare, nec miser vive,<br />

sed obst<strong>in</strong>ata mente perfer, obdura.<br />

vale puella, iam Catullus obdurat,<br />

nec te requiret nec rogabit <strong>in</strong>vitam.<br />

at tu dolebis, cum rogaberis nulla.<br />

scelesta, vae te, quae tibi manet vita?<br />

quis nunc te adibit? cui videberis bella?<br />

quem nunc amabis? cuius esse diceris?<br />

quem basiabis? cui labella mordebis?<br />

at tu, Catulle, dest<strong>in</strong>atus obdura.<br />

LXXVI. Supplica agli dei per la guarigione da una malattia che logora anima e corpo.<br />

È difficile troncare una lunga passione:<br />

è difficile, ma ci devi riuscire <strong>in</strong> qualche modo.<br />

Questa è la sola salvezza, questa la tua vera vittoria;<br />

ma questo fallo, possibile o impossibile che sia.<br />

O dèi, se è vostro compito avere pietà , e se mai offriste<br />

ad alcuno nell’ora della morte un estremo soccorso,<br />

guardate me <strong>in</strong>felice, e se ho vissuto onestamente,<br />

strappatemi a questo male che mi consuma<br />

che <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uandosi <strong>in</strong> me come torpore nel fondo delle membra<br />

ha scacciato la gioia dal profondo del mio animo.<br />

Non chiedo già che lei <strong>in</strong>vece ricambi il mio amore,<br />

o, cosa impossibile, che voglia essere onesta;<br />

desidero guarire e liberarmi da questa crudele malattia,<br />

O dèi, accordatemi questo, per la mia devozione.<br />

Difficile est longum subito deponere amorem:<br />

Difficile est, verum hoc qua lubet efficias.<br />

Una salus haec est, hoc est tibi perv<strong>in</strong>cendum:<br />

Hoc facias, sive id non pote sive pote.<br />

O di, si vestrum est misereri, aut si quibus umquam<br />

Exstremo iam ipsa <strong>in</strong> morte tulistis opem,<br />

Me miserum aspicite et, si vitam puriter egi,<br />

Eripite hanc pestem perniciemque mihi,<br />

Quae mihi subrepens imos ut torpor <strong>in</strong> artus<br />

Expulit ex omni pectore laetitias.<br />

Non iam illud quaero, contra ut me diligat illa,<br />

Aut, quod non potis est, esse pudica velit:<br />

Ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum.<br />

O di, reddite mi hoc pro pietate mea.<br />

La musa Calliope suona la lira sulle rocce del monte Elikon (scritta<br />

dietro i talloni). Ai suoi piedi un uccell<strong>in</strong>o ascolta la melodia.<br />

Lekythos – ca. 445 a.C. – Antikensammlungen Monaco - Germania

18<br />

<strong>Catullo</strong> <strong>in</strong> … dialetto cataldiano<br />

Gaie Valerie Catulle, quìnde carme<br />

Ne l’hama gudè’ ’a vite, Lesbia mèje,<br />

e n’hama vambà’ d’amòre, tu e ije.<br />

Nò ù sciame danne adènze 33 o’ tàgghia-tàgghie 34<br />

de le vicchiarrùne arraggiàte,<br />

ca quidde ’nu sorde fàuze 35 nò vvale.<br />

Ce pòtene pònnere le sòle 36<br />

e arréte mèttere le chiaranzàne 37 ,<br />

mò’ ca a nnuje ne ponne<br />

corte a ccome ète<br />

’a luce d’a vita nostre,<br />

’nu sùle ’tèrne scuròrie 38 hama durmè’.<br />

Damme mìle vase, e ppò cciénde,<br />

e ppò mmìle angore, e ppò n’otr’e cciénde,<br />

e rréte a ll’otre une<br />

otr’e mmìle, e arréte ciénde.<br />

Quanne l’hame accucchiàte a mmìle-a-mmìle,<br />

doppe tutte le bagge hama misckà’ 39 ,<br />

pe’ nnò sapè’ cchiù qquande ’nge n’hame date,<br />

e ppiccè nisciùne n’à dda affascenà’ 40<br />

ce se vendelésce 41 ca le bagge<br />

nuestre numùnne honne state. 42<br />

A jièdde à vògghie male e à vògghie ’nnu bbene<br />

pàcce.<br />

Sarà ca tu vuè cu ssè’ a ccome à state.<br />

Nnò mm’ù sàcce spiacà’ mmànghe ije,<br />

ma jè pprobbie accussij’ ’nguèrpe a mmèje,<br />

e mme ssènde fà’ ca stòche ’ngrucefessate. 43<br />

A lei voglio male e voglio bene da morire.<br />

Forse vuoi sapere come sia accaduto.<br />

Non me lo so spiegare nemmeno io,<br />

ma è proprio così dentro di me,<br />

e mi sento come se mi trovassi crocifisso.<br />

33 Dare retta.<br />

34 Critica<br />

35 Un soldo falso.<br />

36 Tramontare.<br />

37 Qui “mèttere” <strong>in</strong> dialetto nostrano significa sorgere , levarsi.<br />

<strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong> <strong>Catullo</strong>, Carm<strong>in</strong>a, V<br />

Ce la dobbiamo godere, Lesbia mia, la vita,<br />

e dobbiamo ardere d’amore tu ed io.<br />

Non dobbiamo dare retta alle critiche<br />

dei vecchiacci duri e austeri,<br />

ché quelle non valgono un soldo falso.<br />

Se possono tramontare i soli<br />

e un'altra volta sorgere i crepuscoli,<br />

allorché ci tramonterà<br />

effimera com’è<br />

la luce della vita nostra,<br />

un’unica notte perpetua saremo costretti a dormire.<br />

Dammi mille baci, e poi cento,<br />

e poi mille ancora, e poi altri cento,<br />

e senza <strong>in</strong>terruzione<br />

altri mille e nuovamente cento.<br />

Quando ne avremo accumulati molte migliaia<br />

mischieremo poi tutti i baci,<br />

perché più non si sappia quanti ce ne siamo dati,<br />

e perché nessuno possa gettarci il malocchio<br />

se si viene a sapere <strong>in</strong> giro che i baci<br />

nostri sono stati <strong>in</strong> così grande quantità.<br />

Tipologia di antica unità monetaria tarent<strong>in</strong>a:<br />

Didracma d’argento - 430-425 a.C.<br />

Taras, il mitico ecista spartano fondatore di <strong>Taranto</strong>,<br />

cavalca un destriero ed un delf<strong>in</strong>o rispettivamente nel verso<br />

e nel recto della moneta.<br />

38 Una notte senza f<strong>in</strong>e.<br />

39 Mischiare.<br />

40 Gettare il malocchio.<br />

41 Se si porta a conoscenza di tutti.<br />

42 In grande quantità, così tanti.<br />

43 Consulta anche le pagg. 1, 8 e 19. Il Maestro Claudio De Cuia fa notare che nel dialetto tarent<strong>in</strong>o il verbo odiare non<br />

esiste. Rara è pure l’accezione del verbo amare, che si usa esclusivamente per Gesù Cristo, la Madonna e i Santi del<br />

Paradiso. Ecco perché sono stato costretto ad utilizzare <strong>in</strong> loro vece rispettivamente i verbi volere male e volere bene.

19<br />

Tavola Peut<strong>in</strong>geriana (o Tabula Peut<strong>in</strong>geriana). È una copia del XIII secolo di un'antica mappa romana che<br />

mostrava le vie militari dell'Impero. Essa, lunga m. 6.75, si basa sulla carta del mondo, l’Orbis pictus, fatta<br />

disegnare dal generale/ammiraglio Marco Vipsanio Agrippa (64 a.C. – 12 a.C), amico dall’<strong>in</strong>fanzia e genero<br />

dell'imperatore Cesare Augusto (63-14 a.C.), avendone sposato la figlia Giulia. Alla morte di Agrippa la carta<br />

venne scolpita su marmo e collocata nel Porticus Vipsaniae, non distante dall’Ara Pacis. Ciò avveniva<br />

quarant’anni dopo la scomparsa di <strong>Catullo</strong>. Il particolare mostra la Puglia e <strong>Taranto</strong>. In basso a destra asse<br />

coniato dopo il terzo consolato di M. V. Agrippa. Moneta ritrovata <strong>in</strong> una campagna nell’agro di Barletta.

CRONOLOGIA CATULLIANA<br />

87 data di nascita di <strong>Catullo</strong> secondo la testimonianza di Gerolamo.<br />

84 data di nascita di <strong>Catullo</strong> secondo la ricostruzione dei filologi.<br />

57 anno di partenza per la Bit<strong>in</strong>ia, al seguito di <strong>Gaio</strong> Memmio, propretore di quella prov<strong>in</strong>cia<br />

56 anno di ritorno dalla Bit<strong>in</strong>ia (cfr. carm. 10, 28, 46).<br />

58 data di morte di <strong>Catullo</strong> secondo la testimonianza di Gerolamo, a trent’anni di vita.<br />

54 data di morte secondo la ricostruzione dei filologi (<strong>Catullo</strong> conosce il secondo conso-<br />

lato di Pompeo, carm. 113, che è del 55 a.C., e le imprese di Cesare <strong>in</strong> Gallia e Breta-<br />

gna, cfr. carm. 11, 29 e 45, che avvengono negli anni 55-54 a.C.).<br />

QUALCHE CERTEZZA SULLA VITA DI CATULLO<br />

20<br />

il nome, <strong>Gaio</strong> <strong>Valerio</strong>.<br />

l’orig<strong>in</strong>e, cfr. carm. 67.34 (Verona è colonia con pieno diritto di cittad<strong>in</strong>anza dall’89 a.C.)<br />

famiglia agiata (Suet. Iul. 73.4).<br />

una villa a Sirmione (carm. 31).<br />

una casa a Roma (carm.68); una casa fuori Roma sulla strada per Tivoli (carm. 44).<br />

morte di un fratello, <strong>in</strong> Troade (carm. 101). Pompei – Cupido cacciatore<br />

un viaggio <strong>in</strong> Bit<strong>in</strong>ia, nella cohors amicorum del pretore <strong>Gaio</strong> Memmio (57-56 a.C.), let-<br />

terato egli stesso e amico di letterati.<br />

STORIA E CULTURA ROMANA INTORNO A CATULLO<br />

84 C<strong>in</strong>na viene ucciso durante tafferugli <strong>in</strong> piazza<br />

Primi trattati retorici: la Rhetorica ad Herennium e il De <strong>in</strong>ventione di Cicerone<br />

Probabile data di nascita di <strong>Catullo</strong>.<br />

83 Ritorno di Silla dall’Oriente; nuove proscrizioni sillane.<br />

81 Debutto oratorio di Cicerone (Pro Qu<strong>in</strong>ctio); Silla assume la dittatura.<br />

79 Silla depone la dittatura e si ritira a vita privata.<br />

78 Morte di Silla; ribellione di Sertorio, un ex luogotenente di Mario, <strong>in</strong> Spagna.<br />

77-75 Campagna di Pompeo, già luogotenente di Silla, contro Sartorio.<br />

74 Spedizione di Lucullo contro Mitridate, re del Ponto.<br />

73-71Rivolta dei gladiatori di Capua, capeggiati da Spartaco. Alla f<strong>in</strong>e, Pompeo scon-<br />

figge Spartaco, subentrando a Crasso nella direzione della guerra.<br />

70 Consolato di Pompeo e Crasso; nascita di Virgilio.<br />

68 Cesare è questore.<br />

67 Grazie a una legge speciale, Pompeo è <strong>in</strong>caricato della guerra contro i pirati.<br />

66-64 Pompeo subentra a Lucullo nel comando della guerra contro Mitridate.<br />

65 Nascita di Qu<strong>in</strong>to Orazio Flacco. Anno, forse, del trasferimento di <strong>Catullo</strong> a Roma.<br />

63 Cicerone è console. La “congiura” di Catil<strong>in</strong>a. Nascita di Cesare Ottaviano.<br />

62 Ritorno trionfale di Pompeo dall’Oriente; Cesare è pretore.<br />

61 Probabile data dell’<strong>in</strong>contro di <strong>Catullo</strong> con Lesbia.<br />

60 Primo triumvirato fra Pompeo, Cesare e Crasso: i tre uom<strong>in</strong>i più <strong>in</strong> vista di Roma<br />

si spartiscono una serie di cariche <strong>in</strong> un accordo privato.<br />

59 Cesare è console; nascita di Tito Livio.<br />

58 Cesare è proconsole <strong>in</strong> Gallia; <strong>in</strong>izia la conquista della Gallia transalp<strong>in</strong>a. A Roma<br />

spadroneggiano Clodio (spalleggiato da Cesare) e Milone (spalleggiato da Pom-<br />

peo). Cicerone è mandato <strong>in</strong> esilio, <strong>in</strong> virtù di una legge retroattiva che punisce il<br />

mancato appello al popolo dei Catil<strong>in</strong>ari giustiziati nel 63.<br />

57 Ritorno di Cicerone dall’esilio. <strong>Catullo</strong> parte per la Bit<strong>in</strong>ia.<br />

56 A Lucca, i triumviri si ripartiscono le cariche per i prossimi c<strong>in</strong>que anni. Cesare<br />

prolunga il suo comando militare <strong>in</strong> Gallia, onde term<strong>in</strong>arne la conquista.<br />

55 Pompeo e Crasso sono consoli per la seconda volta; probabile data di morte di<br />

Lucrezio, il cui De Rerum Natura viene fatto circolare postumo.<br />

54 Cesare <strong>in</strong> Gran Bretagna; Crasso va <strong>in</strong> Oriente a combattere i Parti: morirà l’anno<br />

dopo nella battaglia di Carre, mettendo così f<strong>in</strong>e al primo triumvirato. A Roma<br />

imperversano le squadre armate di Clodio e quelle di Milone, dando orig<strong>in</strong>e a<br />

tumulti che preludono al più aperto scontro fra Cesare e Pompeo.<br />

Probabile data di morte di <strong>Catullo</strong>, il cui Liber viene presumibilmente assemblato Nobile matrona del I sec. - Pompei<br />

postumo.

21<br />

Erma con l’iscrizione “Saffo (di) Eresia (Eressos)”<br />

Musei Capitol<strong>in</strong>i - Roma

LXVIII. Disposto a tollerare pers<strong>in</strong>o le SUE scappatelle, purché LEI sia di LUI, per sempre…<br />

… E sebbene ella non si accontenti del solo <strong>Catullo</strong>,<br />

sopporterò le rare <strong>in</strong>fedeltà della mia vereconda signora,<br />

per non essere molestamente geloso al modo degli stolti …<br />

…quae tamen etsi uno non est contenta <strong>Catullo</strong>,<br />

rara verecundae furta feremus herae,<br />

ne nimium simus stultorum more molesti …<br />

LXX. Le promesse scritte nel vento o nell’acqua scivolano via … Verso il nulla …<br />

… LA MIA DONNA DICE DI NON VOLER FARE L'AMORE CON ALTRI,<br />

SE NON CON ME, NEPPURE CON GIOVE, SE LA CORTEGGIASSE.<br />

DICE COSì: MA QUEL CHE LA DONNA DICE ALL'AMANTE FOLLE DI PASSIONE<br />

BISOGNA SCRIVERLO SUL VENTO, SULL'ACQUA CHE SCORRE VELOCE …<br />

… NULLI SE DICIT MULIER MEA NUBERE MALLE Casa di Marte e Venere – Affresco - Pompei<br />

QUAM MIHI, NON SI SE IUPPITER IPSE PETAT.<br />

DICIT: SED MULIER CUPIDO QUOD DICIT AMANTI<br />

IN VENTO ET RAPIDA SCRIBERE OPORTET AQUA …<br />

La cittad<strong>in</strong>a di “Eressos” oggi<br />

22<br />

Il v<strong>in</strong>o dei vitigni di Lesbo era<br />

ritenuto medicamentoso ai<br />

tempi di <strong>Catullo</strong><br />

XI. Incommensurabile sconsolata tenerezza…<br />

Lesbo. Vista dal satellite (<strong>in</strong> alto a destra). Posizione geografica dell’isola rispetto alla Grecia (<strong>in</strong> rosso).<br />

La freccia nella cart<strong>in</strong>a pr<strong>in</strong>cipale <strong>in</strong>dica Eressos, la cittad<strong>in</strong>a natale della poetessa Saffo, VII secolo a.C.

XI. CHE SE NE VADA CON CHI VUOLE! CON ME HA CHIUSO!<br />

… Viva e se la spassi con i suoi amichetti,<br />

che <strong>in</strong> trecento tiene contemporaneamente abbracciati,<br />

non amandone nessuno davvero, ma allo stesso modo<br />

rompendo le reni di tutti;<br />

e non aspetti, come prima, il mio amore,<br />

che per colpa sua è caduto come<br />

fiore al marg<strong>in</strong>e di un prato, dopo che<br />

è toccato da un aratro che passa.<br />

… Cum suis vivat vale atque moechis,<br />

quos simul complexa tenet trecentos,<br />

nullum amans vere, sed identidem omnium<br />

ilia rumpens;<br />

nec meum respectet, ut ante, amorem,<br />

qui illius culpa cecidit velut prati<br />

ultimi flos, praetereunte postquam<br />

tactus aratro est.<br />

LVIII. Cruda esplosione di compianto per la lasciva meretrice<br />

Celio 44 , la nostra Lesbia 45 , la bella Lesbia,<br />

Lesbia la bella, che lei sola, <strong>Catullo</strong>,<br />

più che se stesso e tutti i suoi, amò,<br />

ora negli <strong>in</strong>croci e nei vicoli<br />

spreme i nipoti del magnanimo Remo.<br />

23<br />

ad Marcum Caelium Rufum 46<br />

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa,<br />

illa Lesbia, quam Catullus unam Etère, conviti e gozzovigli - Pompei - Casa dei Casti amanti<br />

plus quam se atque suos amavit omnes,<br />

nunc <strong>in</strong> quadriviis et angiportis<br />

glubit magnanimi Remi nepotes.<br />

LXXXIII. Un chiodo fisso, che perfora il cervello …<br />

Lesbia, davanti al marito parla molto male di me:<br />

e questa per quello sciocco è la massima gioia.<br />

Mulo, non capisci nulla? Se dimentica di me tacesse,<br />

sarebbe guarita: ora, poiché sbraita e mi <strong>in</strong>sulta,<br />

non solo ricorda, ma, cosa ben più grave,<br />

è furente. Cioè, brucia d’amore e parla. 47<br />

Lesbia mi praesente uiro male plurima dicit:<br />

haec illi fatuo maxima laetitia est.<br />

Mule, nihil sentis? si nostri oblita taceret,<br />

sana esset: nunc quod gannit et obloquitur,<br />

non solum mem<strong>in</strong>it, sed, quae multo acrior est res,<br />

irata est. hoc est, uritur et loquitur.<br />

L’<strong>in</strong>fedeltà di una donna ha consumato anime e<br />

corpi d’ogni tempo, e … cont<strong>in</strong>ua a farlo!<br />

Lo so. Non giurare, depravata.<br />

Ti accusano le trecce ancora umide di unguento profumato,<br />

gli occhi ti accusano, pesanti per l’<strong>in</strong>sonnia,<br />

e il nastro della corona <strong>in</strong>torno ai tuoi capelli.<br />

Guarda i ricci disfatti, garbuglio d’<strong>in</strong>decenza,<br />

e come barcolli tutta per il v<strong>in</strong>o.<br />

Va’ via sgualdr<strong>in</strong>a. Ti chiamano l’arpa,<br />

amica delle orge, e i crepitanti colpi delle nacchere.<br />

Meleagro, ” 130 - 60 a.C. “ Antologia Palat<strong>in</strong>a”.<br />

44 Si tratta forse di Celio Rufo, amante di Lesbia dal 59 al 57, portato <strong>in</strong> tribunale da costei (su istigazione del fratello, per colpire<br />

<strong>in</strong>direttamente il suo avversario politico Pompeo, amico dello scapestrato Celio) con l’accusa di veneficio. Sembra che un tempo<br />

<strong>Catullo</strong> gli fosse stato amico. Poi la relazione passionale di Rufo con la sua Lesbia aveva causato la rottura del loro rapporto di<br />

amicizia. Una <strong>in</strong>dicazione <strong>in</strong> tal senso ci viene dal Carme 77: “Rufo, che senza frutto e <strong>in</strong>vano ho creduto un amico/(senza<br />

frutto?Anzi con grave perdita e danno), così ti/ sei <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uato <strong>in</strong> me, e bruciando il mio cuore, oh a me/ <strong>in</strong>felice hai sottratto tutto il<br />

mio bene?Lo hai sottratto,/ahimè, crudele veleno della nostra vita, ahimè rov<strong>in</strong>a/della nostra amicizia.” Anche il Carme100<br />

attesterebbe tale sodalizio. Cfr.: http://www2.classics.unibo.it/Didattica/Programs/20062007/Pasetti/<strong>Catullo</strong>Epigrammi.pdf.<br />

45 Lesbia è esplicitamente menzionata da <strong>Catullo</strong> nei carmi 5, 7, 43, 51, 58, 72, 75, 79, 83, 86, 87, 92, 107. Per contro, risulta<br />