Archeomatica_1_2022

GIGAPIXEL ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA

GIGAPIXEL ALLA GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ivista trimestrale, Anno XIV - Numero I Marzo <strong>2022</strong><br />

ArcheomaticA<br />

Tecnologie per i Beni Culturali<br />

GIGAPIXEL alla Galleria<br />

Nazionale dell'Umbria<br />

GlobaLID for archaeological metals<br />

Tecnologia al Museo Dante a Ravenna<br />

Mausoleo di Sant'Urbano sulla via Appia Antica<br />

Metal Detectors e prospezione archeologica<br />

www.archeomatica.it

Robotica e compatibilità<br />

EDITORIALE<br />

Cari lettori,<br />

solo nell’area archeologica delle tombe di Saqqara nel Basso Egitto a Il Cairo i risultati delle<br />

campagne di rilevamento, a partire dalle missioni italiane condotte da Edda Bresciani, di recente<br />

scomparsa, con tecnologie e metodi d’indagine cartografica hanno apportato, negli ultimi anni,<br />

un progresso reale ed un avanzamento tale da non avere confronti. Un progresso che è provato<br />

dall’ingente numero di reperti portati alla luce dalle tombe catalogate, come ormai quasi<br />

quotidianamente si legge nella cronaca, nei reportages e nei dossier internazionali. Non sarebbe<br />

improprio dire che le indagini archeologiche anche dall’anticipazione dell’esperienza di Saqqara<br />

si siano sempre più spesso estese ad un territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche e<br />

di antropizzazione. La mole di metadati vecchi e nuovi da archiviare e archiviati, nelle diverse<br />

condizioni e soprattutto nei componenti materiali non soltanto degli oggetti ritrovati, ma anche dei<br />

materiali di riproduzione e scansione, hanno sempre più affinato la capacità di immagazzinamento,<br />

collegamento e trasmissione dei codici che regolano l’oggettività e il funzionamento<br />

dell’accessione alla banca dati, rispondendo al linguaggio naturale ed all’informazione numerica<br />

trasmigrata o traslitterata. Non può stupire che la robotica attuale di droni, aerei e natanti da<br />

rilevamento, di sonde spaziali e di stazioni fisse e mobili, cosiddette autonome, di monitoraggio<br />

museale e archeologico seguano le impostazioni e i metodi ricettivi della comunicazione di uno<br />

smartphone, utilizzabili da chiunque.<br />

L’elettronica non ha mai smesso di lavorare, come i primi archeologi e storici, sulla concordanza<br />

dei rispettivi parametri di catalogazione dei documenti, sempre più spesso ancorati ad<br />

un’immagine diversificata nelle diverse discipline e tecnologie di profondità applicate, che non<br />

deve essere per forza omologata, ma il più possibile definita, perché non solo l’esperto, ma<br />

chiunque possa afferrarne l’oggetto.<br />

Eppure anche gli studiosi, i ricercatori, gli specialisti, i curatori, i periti, gli esperti e i visitatori<br />

e i lettori in genere affrontano ogni giorno le difficoltà delle differenze non solo dei dati di<br />

definizione, ma delle immagini risultanti di uno stesso oggetto quando provengono da differenti<br />

archivi e anche di uno stesso sistema che su base nazionale abbia adottato caratteristiche uniformi<br />

di comunicazione nel secolo scorso. Sistema in cui il copyright ha la funzione primaria di certificare<br />

l’oggetto in sua assenza e la proprietà del museo per la sua conservazione, come il perito di CTU<br />

che offra ad un giudice la propria esperienza di interprete: per chi non lo identifica e perché se ne<br />

possa parlare.<br />

Questo numero di <strong>Archeomatica</strong> si è occupato di esperienze disparate e localizzate che abbiano<br />

avuto il fine ultimo di reperibilità dell’opera catalogata dentro la memoria del robot, come a<br />

Pompei lo Spot, o la banca dati a questo collegata nei diversi formati e display di scorrimento,<br />

come al Museo Dante di Ravenna.<br />

Un robot di monitoraggio non del tutto dissimile dal Metal Detector, ancora oggi di uso<br />

generalizzato e del quale in questo numero di <strong>Archeomatica</strong> si legge un’interessante cronistoria<br />

dell’impiego dapprima in archeologia. Ma anche il robot che ha cominciato su Marte ad essere<br />

pensato come sonda di restituzione del dato e dell’immagine conoscitiva a tutti sconosciuta, non<br />

per questo irraggiungibile, conoscibile invece nella sua provenienza e perfino nel materiale grezzo<br />

di cui è fatta, da dove prelevato.<br />

Ogni analisi del trasporto effettivo su un nuovo supporto linguistico, materiale o alfanumerico si<br />

fonda, in termini informatici, sulla compatibilità, che non deve essere congelata strutturalmente<br />

ad un’identità presunta o ad un’idea, fisica o matematica, ma in quanto esistita commisurata<br />

all’oggetto, tanto all’impressione visiva che contiene e che esprime, quanto all’impulso che ha<br />

generato, sinergico, con tutti i suoi errori scientifici o opinabili di trasmissione al futuro, compresa<br />

l’immensità bibliografica che travalica i suoi confini naturali ed i sostrati intangibili di cui l’oggetto<br />

si compone e che solo un computer è in grado di restituire alla percezione, e di surrogarlo quando<br />

l’oggetto non c’è o ve ne siano altri al suo posto.<br />

Buona lettura,<br />

Francesca Salvemini

IN QUESTO NUMERO<br />

DOCUMENTAZIONE<br />

6 Conoscenza e<br />

divulgazione del<br />

patrimonio culturale.<br />

Analisi e rilievo del<br />

Mausoleo di Sant’Urbano<br />

sulla via Appia Antica<br />

di Maria Grazia Cianci,<br />

Sara Colaceci<br />

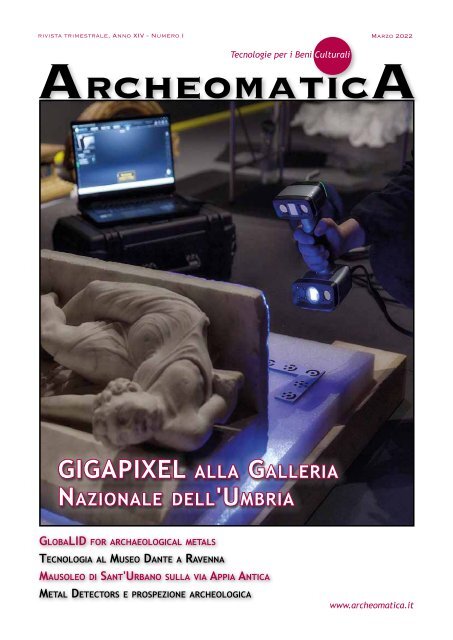

Un nuovo modo di vedere l'arte con la tecnologia<br />

di Haltadefinizione. In copertina<br />

la ripresa 3D di Arnolfo di Cambio, Figura<br />

maschile, frammento della Fontana degli<br />

assetati, conservato presso la Galleria Nazionale<br />

dell’Umbria.<br />

28 “Metal Detectors”: la<br />

tecnologia<br />

attuale per la<br />

prospezione archeologica<br />

di Renato Di Cesare, Marco Lisi<br />

Segui l'account di <strong>Archeomatica</strong><br />

su Twitter, Facebook e Instagram<br />

ArcheomaticA<br />

Tecnologie per i Beni Culturali<br />

Anno XIV, N° 1 - MARZO <strong>2022</strong><br />

<strong>Archeomatica</strong>, trimestrale pubblicata dal 2009, è la prima rivista<br />

italiana interamente dedicata alla divulgazione, promozione<br />

e interscambio di conoscenze sulle tecnologie per la tutela,<br />

la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio<br />

culturale italiano ed internazionale. Pubblica argomenti su<br />

tecnologie per il rilievo e la documentazione, per l'analisi e la<br />

diagnosi, per l'intervento di restauro o per la manutenzione e,<br />

in ultimo, per la fruizione legata all'indotto dei musei e dei<br />

parchi archeologici, senza tralasciare le modalità di fruizione<br />

avanzata del web con il suo social networking e le periferiche<br />

"smart". Collabora con tutti i riferimenti del settore sia italiani<br />

che stranieri, tra i quali professionisti, istituzioni, accademia,<br />

enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.<br />

Direttore<br />

Renzo Carlucci<br />

dir@archeomatica.it<br />

Direttore Responsabile<br />

Michele Fasolo<br />

michele.fasolo@archeomatica.it<br />

Comitato scientifico<br />

Giuseppe Ceraudo, Annalisa Cipriani, Maurizio<br />

Forte, Bernard Frischer, Giovanni Ettore<br />

Gigante, Mario Micheli, Stefano Monti,<br />

Luca Papi, Marco Ramazzotti,<br />

Antonino Saggio, Francesca Salvemini,<br />

Rodolfo Maria Strollo<br />

Redazione<br />

Maria Chiara Spezia<br />

redazione@archeomatica.it<br />

Matteo Serpetti<br />

matteo.serpetti@archeomatica.it<br />

Valerio Carlucci<br />

valerio.carlucci@archeomatica.it

MUSEI<br />

14 Tra innovazione e<br />

conservazione: i gigapixel in<br />

Galleria Nazionale dell’Umbria<br />

di Eleonora Ligas, Luca Ponzio,<br />

GUEST PAPER<br />

10 GlobaLID : A new<br />

database and interactive<br />

web tool for provenancing<br />

archaeological metals<br />

By Thomas Rose, Sabine Klein, Katrin<br />

J. Westner, Yiu-Kang Hsu<br />

RUBRICHE<br />

24 ARCHEOLOGIA<br />

FORENSE<br />

32 AZIENDE E<br />

PRODOTTI<br />

Soluzioni allo Stato<br />

dell'Arte<br />

36 AGORÀ<br />

Notizie dal mondo delle<br />

Tecnologie dei Beni<br />

Culturali<br />

42 EVENTI<br />

Anna Umattino<br />

INSERZIONISTI<br />

ASITA 19<br />

BMTA 27<br />

ESRI 43<br />

ISPRS 35<br />

NAIS 44<br />

28 Riqualificazione del Museo<br />

Dante a Ravenna in chiave<br />

tecnologica<br />

PLANETEK 2<br />

STONEX 13<br />

STRUMENTI TOPOGRAFICI 43<br />

TEOREMA 42<br />

di Touchwindow<br />

una pubblicazione<br />

Science & Technology Communication<br />

Science & Technology Communication<br />

Diffusione e Amministrazione<br />

Tatiana Iasillo<br />

diffusione@archeomatica.it<br />

MediaGEO soc. coop.<br />

Via Palestro, 95<br />

00185 Roma<br />

tel. 06.64.87.12.09<br />

fax. 06.62.20.95.10<br />

www.archeomatica.it<br />

Progetto grafico e impaginazione<br />

Daniele Carlucci<br />

daniele@archeomatica.it<br />

Editore<br />

MediaGEO soc. coop.<br />

<strong>Archeomatica</strong> è una testata registrata al<br />

Tribunale di Roma con il numero 395/2009<br />

del 19 novembre 2009<br />

ISSN 2037-2485<br />

Stampa<br />

System Graphic Srl<br />

Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />

Condizioni di abbonamento<br />

La quota annuale di abbonamento alla rivista è di<br />

€ 45,00. Il prezzo di ciascun fascicolo compreso<br />

nell’abbonamento è di € 12,00.<br />

Il prezzo di ciascun fascicolo arretrato è di<br />

€ 15,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.Per<br />

abbonarsi: www.archeomatica.it<br />

Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità<br />

dell’autore. È vietata la riproduzione anche parziale<br />

del contenuto di questo numero della Rivista<br />

in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento<br />

elettronico o meccanico, ivi inclusi i sistemi di<br />

archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto<br />

dell’editore.<br />

Data chiusura in redazione: 30 maggio <strong>2022</strong>

DOCUMENTAZIONE<br />

Conoscenza e divulgazione del patrimonio<br />

culturale. Analisi e rilievo del Mausoleo di<br />

Sant’Urbano sulla via Appia Antica<br />

di Maria Grazia Cianci, Sara Colaceci<br />

Fig. 1 - Pietro Rosa. Tavola seconda della via Appia e Tavola terza della via<br />

Appia Antica, 1849 (ASR, Stragr. 301 tav. 2 e Stragr. 301 tav. 3).<br />

Fig. 2 - Il Mausoleo di Sant’Urbano con la domus<br />

Marmeniae in primo piano, foto Alinari, 1910.<br />

Le metodologie di rilievo<br />

integrato, costituite da<br />

acquisizioni con laser<br />

scanner, fotogrammetria<br />

terrestre ed aerea, applicate<br />

al Mausoleo di Sant’Urbano<br />

al IV miglio della via Appia<br />

Antica, consentiranno di<br />

mettere in atto un processo<br />

di conoscenza finalizzato<br />

alla valorizzazione e alla<br />

divulgazione.<br />

INQUADRAMENTO DELLA RICERCA<br />

Il Mausoleo di Sant’Urbano, al IV miglio della via Appia<br />

Antica, è stato acquisito dallo Stato italiano nel 2021,<br />

entrando così a far parte del Parco Archeologico dell’Appia<br />

Antica.<br />

Tale occasione ha permesso di stipulare un accordo di<br />

collaborazione scientifica tra il medesimo parco, il Dipartimento<br />

di Architettura dell’Università degli Studi Roma<br />

Tre e il Dipartimento di Studi umanistici, filosofici e di<br />

Storia dell’arte dell’Università degli Studi di Roma Tor<br />

Vergata.<br />

Gli intenti prefissati mirano all’attuazione di attività di<br />

studio, di rilievo e di analisi del manufatto. In particolare,<br />

il Dipartimento di Architettura si occuperà del rilevamento<br />

architettonico attraverso metodologie integrate<br />

strumentali e fotogrammetriche, nell’ambito di un processo<br />

più vasto finalizzato alla conoscenza, alla valorizzazione<br />

e alla divulgazione del patrimonio culturale.<br />

Tali tematiche inducono ad un’ampia riflessione sul patrimonio<br />

culturale, sul ruolo che esso assume all’interno<br />

della città contemporanea, le misure di tutela, le modalità<br />

di fruizione e le strategie di valorizzazione.<br />

Per attuare efficaci criteri di tutela e adeguate procedure<br />

di valorizzazione dei beni materiali è necessario saper<br />

identificare strumenti e metodologie in grado di fornire<br />

dati e promuovere analisi indispensabili per affrontare i<br />

differenti processi connessi alla conoscenza.<br />

6 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 7<br />

IL CONTESTO<br />

Partendo dal concetto di sistema storico-ambientale, secondo<br />

il quale “Le risorse e i caratteri fisico-naturalistici<br />

e quelli storici – considerati come sistema e nella loro reciproca<br />

interrelazione – siano da assumere come elemento<br />

primario e prioritario, ordinatore e qualificatore nella riorganizzazione<br />

fisica, funzionale e formale del territorio<br />

antropizzato” (Calzolari 1999), è indispensabile considerare<br />

i contesti in cui viviamo come l’interrelazione di componenti<br />

naturali e di componenti antropiche.<br />

È d’obbligo, dunque, analizzare gli ambiti fisico-naturalistici<br />

per comprendere il nesso che i manufatti costruiti<br />

instaurano con il luogo.<br />

Il mausoleo è parte integrante del sistema storico-ambientale<br />

dell’Appia Antica, quindi occorrerà tener conto<br />

dell’oggetto e del contesto in cui esso si inserisce (Bonamico,<br />

Colini & Fidenzoni 1968) (Canina 1853) (Spera 1999).<br />

L’area è caratterizzata, dal punto di vista geo-morfologico,<br />

dal pianoro vulcanico compreso tra il fosso dell’Almone<br />

e il fosso di Grotta Perfetta caratterizzato, a sua volta,<br />

dalla colata lavica di Capo di Bove. Il pianoro deriva, infatti,<br />

dalle eruzioni dell’antico Vulcano dei Colli Albani, il<br />

quale ha avuto un ruolo fondamentale e determinante per<br />

la formazione e per la costituzione del territorio romano<br />

(Parotto 2008).<br />

I numerosi pianori vulcanici, provenienti dal centro eruttivo<br />

e discendenti verso la piana alluvionale del Tevere, sono<br />

solcati da valli con i rispettivi fossi che arrivano al fiume.<br />

Le valli incise dai corsi d’acqua sono state formate dai<br />

complessi ed articolati fenomeni di erosione delle acque<br />

durante le fasi geologiche.<br />

Tali condizioni geo-morfologiche hanno condizionato la nascita<br />

e lo sviluppo della città di Roma (Funiciello, Grant,<br />

De Rita & Parotto 2006). L’intima relazione tra fisicità e<br />

antropizzazione è evidente leggendo il sistema storicoambientale<br />

dell’Appia Antica.<br />

Sul pianoro alle quote più alte, infatti, si impianta l’infrastruttura<br />

antropica lineare viaria, la quale traeva vantaggio<br />

dell’essere tracciato di crinale poiché sfruttava una<br />

particolare porzione fisica, aveva maggiore visibilità, aveva<br />

maggiore sicurezza ed era lontana dalle acque.<br />

Accanto a tale tracciato di percorrenza dal valore di strutturazione<br />

territoriale di crinale, furono costruite numerose<br />

strutture antropiche dalle funzioni variegate (fig. 1).<br />

Ai lati di essa, infatti, insistono le strutture antropiche<br />

puntiformi di carattere sepolcrale, le strutture abitative<br />

con valenza produttiva, i complessi cimiteriali cristiani e<br />

i casali agricoli.<br />

Tale ricchezza, insieme al sistema vegetazionale del settore<br />

meridionale della città di Roma, costituisce un patrimonio<br />

culturale ancora da valorizzare pienamente (Tomassetti<br />

1975) (Bortolotti 1988).<br />

È manifesta, pertanto, la valenza di sistema, quale interrelazione<br />

di componenti, che coinvolge le stratificazioni<br />

naturali e le sovrapposizioni antropiche (fig. 2).<br />

IL RILEVAMENTO INTEGRATO DELL’ARCHITETTURA PER LA<br />

CONOSCENZA DEL MANUFATTO<br />

Il sito presso il quale si trova il Mausoleo di Sant’Urbano è<br />

un’area tra la via Appia antica e via dei Lugari. Allo stato<br />

attuale, si accede tramite due ingressi posti ognuno su entrambe<br />

le vie. Il mausoleo si trova nella parte meridionale<br />

dell’area e un breve tracciato con basolato, di cui una<br />

porzione ancora visibile, lo congiunge alla Regina Viarum.<br />

Alberi, prevalentemente pini, e arbusti punteggiano l’a-<br />

Fig. 3 – Stato di fatto del Mausoleo di Sant’Urbano dopo l’acquisizione da<br />

parte del Parco Archeologico dell’Appia Antica e prima degli interventi di<br />

ripulitura, luglio 2021.<br />

rea verde, alcuni dei quali situati in aiuole realizzate dalla<br />

proprietà precedente (figg. 3-4).<br />

Il rilevamento, inteso come operazione di lettura del manufatto<br />

architettonico da attuarsi con metodo scientifico,<br />

è una fase fondamentale e imprescindibile per costruire<br />

quel processo di conoscenza indispensabile per ogni tipo<br />

di indagine e punto di riferimento costante per le analisi<br />

generali e puntuali (Docci & Maestri 2009).<br />

Esso consente la definizione di un modello geometricodimensionale<br />

del mausoleo corretto in ogni sua parte, il<br />

quale permette non soltanto una comprensione generale<br />

della configurazione spaziale tridimensionale e dell’articolazione<br />

strutturale, bensì costituisce la base per le successive<br />

indagini.<br />

In tale ottica, in effetti, esso favorisce il monitoraggio<br />

dello stato di fatto, il controllo della stabilità strutturale,<br />

l’individuazione delle patologie di degrado, la progettazione<br />

di interventi per il restauro e la pianificazione della<br />

gestione del sito.<br />

È possibile effettuare un rilevamento completo del mausoleo<br />

se si applicano metodi integrati, ossia l’interazione<br />

di più metodologie distinte in maniera tale da compensare<br />

le criticità di ciascun metodo ottimizzando i vantaggi di<br />

ognuno (Bianchini, Inglese & Ippolito 2016).<br />

Il progetto di rilievo del mausoleo prevede una fase di acquisizione<br />

dati con laser scanner 3d e con fotogrammetria<br />

digitale terrestre e aerea.<br />

Con il laser scanner ci si prefigge di acquisire la maggior<br />

parte dei dati metrici, interni ed esterni, che consentiranno<br />

di restituire l’articolazione architettonico-volumetrica.<br />

Considerata la situazione attuale del sito in cui sorge il<br />

mausoleo, caratterizzato dalla presenza di numerosi alberi,<br />

si predisporranno le posizioni dei punti di stazione<br />

per le acquisizioni con il laser scanner in maniera tale da<br />

ridurre le zone d’ombra causate dai tronchi e dalle parti<br />

inferiori delle chiome (fig. 5).<br />

La fotogrammetria digitale sarà utilizzata non soltanto per<br />

contenere ed uniformare le zone d’ombra che si potrebbero<br />

determinare durante la scansione laser, ma soprattutto<br />

per acquisire le parti superiori inaccessibili tramite tecni-

Fig. 4 – Resti della scalinata d’accesso nella parete frontale, luglio 2021.<br />

ca strumentale (Cianci & Colaceci 2017). Tale metodo di<br />

rilevamento sarà preceduto da un progetto di ripresa finalizzato<br />

alla corretta acquisizione di immagini fotografiche,<br />

con l’obiettivo di garantire l’adeguata sovrapposizione<br />

delle medesime per ricavare un valido modello numerico<br />

per punti (Russo 2020). Il rilievo aerofotogrammetrico<br />

del mausoleo tramite SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio<br />

Fig. 5 – Progetto di rilievo con evidenziate le posizioni delle stazioni da cui acquisire con il laser scanner.<br />

remoto), comunemente detto drone, georeferenziato con<br />

rete topografica di ancoraggio, sarà necessario per acquisire<br />

immagini ad alta risoluzione dall’alto.<br />

Questo permetterà di acquisire: lo stato di fatto delle coperture<br />

del mausoleo, laddove siano ancora presenti e laddove<br />

siano crollate come nella camera principale, il tracciato<br />

con basolato che congiungeva il mausoleo alla via<br />

Appia Antica, i resti della scalinata frontale d’accesso e la<br />

situazione generale del sito. L’acquisizione di dati dall’alto<br />

del mausoleo, inoltre, è indispensabile per le analisi<br />

planimetriche sul rapporto che esso stabilisce con la via<br />

Appia Antica, sulla relazione con la domus Marmeniae attualmente<br />

interrata.<br />

Si comprende, dunque, come sia indispensabile ottenere<br />

un modello che permetta di arrivare alla conoscenza profonda<br />

del manufatto, basata non soltanto sulla mole dei<br />

dati acquisiti ma soprattutto alla qualità dell’informazione,<br />

che è sia stazionale, sia metrica, sia dimensionale, sia<br />

cromatica. Ciò impone una corretta capacità di lettura del<br />

dato, una competenza disciplinare e una consapevole interpretazione<br />

delle componenti dell’architettura.<br />

Dunque, l’obiettivo di avere informazioni tridimensionali<br />

complete, fondate sulla quantità e sulla qualità dei dati,<br />

impone l’integrazione di molteplici metodi di rilevamento.<br />

Tali operazioni sono finalizzate ad una piena conoscenza<br />

del patrimonio culturale permettendone la sua lettura<br />

multidisciplinare.<br />

VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL BENE CULTURALE<br />

Il rilievo strumentale con laser scanner consente l’acquisizione<br />

di dati metrici, e non solo, in tempi rapidi, grazie<br />

alla produzione del modello numerico per punti (ossia la<br />

nuvola di punti).<br />

La scansione laser ha la caratteristica di associare il dato<br />

metrico ad un valore RGB. Il primo corrisponde al valore<br />

X, Y, Z di ogni punto rispetto ad un unico sistema di rifermento<br />

basandosi su principi di acquisizione di coordinate<br />

polari. Il secondo è ottenuto dalle riprese fotografiche di<br />

una macchina interna al laser scanner.<br />

Tale caratteristica permette di considerare<br />

la nuvola di punti secondo<br />

una duplice valenza: da una parte, la<br />

valenza oggettiva dell’informazione<br />

metrica; dall’altra parte, la valenza<br />

di simulazione del reale dal forte impatto<br />

visuale.<br />

Questa fase può essere sviluppata<br />

tramite la componente relativa agli<br />

aspetti visuali e alla simulazione del<br />

reale del modello numerico per punti<br />

del mausoleo navigabile ed esplorabile,<br />

oppure tramite la ricostruzione<br />

del modello virtuale NURBS. Lo scopo<br />

mira a ridurre la quantità elevata<br />

dei dati in un modello che, tramite<br />

enti geometrici definiti, consenta una<br />

adeguata corrispondenza con il manufatto<br />

reale grazie ad ottimali livelli di<br />

discretizzazione.<br />

Questo modello può essere interattivo,<br />

sperimentando ed applicando<br />

modalità immersive con tecniche di<br />

realtà virtuale e realtà aumentata<br />

(VR/AR) e rispondendo, in tal modo,<br />

alle nuove esigenze richieste dai Beni<br />

Culturali. Le modalità di fruizione virtuale,<br />

a volte, sono l’unica possibilità<br />

8 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 9<br />

per consentire condizioni di divulgazione.<br />

Ulteriore campo di ricerca è la possibilità di creare database<br />

associati ai modelli tridimensionali, in maniera tale da<br />

determinare dei modelli informatizzati provvisti dell’apparato<br />

grafico, dell’apparato geometrico-dimensionale e<br />

dell’apparato descrittivo-informativo.<br />

Il modello virtuale digitale diventa, così, il fulcro della<br />

raccolta di dati sia metrici che informativi del manufatto e<br />

del contesto storico, archeologico e materico, utile a facilitare<br />

l’insieme delle strategie di osservazione, di ricerca<br />

e di esplorazione.<br />

Tali operazioni, basandosi sull’interazione dei saperi, favoriscono<br />

tutti quei processi volti alla gestione e al monitoraggio<br />

del singolo manufatto e all’amministrazione<br />

dell’area.<br />

L’importanza del rilievo del mausoleo si colloca, pertanto,<br />

anche all’interno della digitalizzazione del patrimonio<br />

culturale per favorirne la valorizzazione, la divulgazione e<br />

la fruizione.<br />

In tal senso, esso è propedeutico alla costruzione di modelli<br />

interattivi per la comprensione e la ricezione del bene<br />

da parte dei visitatori interessati alle trasformazioni del<br />

manufatto e dell’area in cui esso si colloca. Esso sostiene<br />

l’approfondimento dell’architettura esistente nella sua<br />

componente spaziale e nella sua percezione immersiva. La<br />

consapevolezza della multidimensionalità dei fenomeni è<br />

condizione basilare per poter attuare simili procedure.<br />

La digitalizzazione del patrimonio culturale, architettonico-archeologico,<br />

è uno dei punti HORIZON EUROPE, ed è<br />

strettamente legato alle direttive della Carta di Londra e<br />

della Carta di Atene, che configurano gli aspetti essenziali<br />

da seguire per la rappresentazione digitale dell’architettura<br />

e dell’archeologia.<br />

I vantaggi e le problematiche degli strumenti e delle tecniche<br />

digitali per la documentazione e la condivisione dei<br />

dati costituiscono tematiche attuali nel campo della comunicazione<br />

e della fruizione del patrimonio culturale.<br />

L’obiettivo ambizioso mira a sfruttare le potenzialità delle<br />

tecniche digitali per mettere a sistema dati eterogenei<br />

provenienti da strumenti e processi di acquisizione ed elaborazione<br />

differenti.<br />

Esso, inoltre, punta a riconquistare organicità, oltre che<br />

fruibilità, del bene inserito in un contesto più ampio, recuperando<br />

quel legame esistente tra l’ambito territoriale e<br />

l’ambito architettonico, considerati come parte integrande<br />

del sistema storico-ambientale.<br />

Le procedure e le strategie descritte, attuabili attraverso<br />

la fase di acquisizione dei dati con differenti strumenti<br />

tra loro integrati, la fase di elaborazione con applicativi<br />

specifici e la fase di restituzione tramite molteplici output<br />

grafici, offrono la possibilità di restituzione grafica<br />

digitale e la possibilità di esposizione museale immersiva<br />

virtuale. A tal proposito, gli obiettivi di documentazione/<br />

monitoraggio, da un lato, e gli obiettivi di valorizzazione/<br />

divulgazione, dall’altro lato, possono essere condotti simultaneamente.<br />

L’attuale esigenza nel campo dei Beni Culturali riguardante<br />

la conoscenza, la valorizzazione e la comunicazione del<br />

patrimonio culturale sollecita ampi filoni di ricerca, teorici<br />

e applicativi, e richiede saperi disciplinari multipli. La<br />

collaborazione di ricercatori afferenti a settori disciplinari<br />

diversi è punto di forza nel condurre i processi di indagine,<br />

in cui ogni contributo permette di affrontare problematiche,<br />

materiali e immateriali, da punti di vista diversi.<br />

Gli istituti culturali e gli enti di ricerca, soprattutto in<br />

seguito all’emergenza pandemica, saranno sempre più<br />

impegnati a trovare nuovi sistemi di conoscenza, di valorizzazione<br />

e di divulgazione del patrimonio culturale. In<br />

tale scenario, in cui il settore dell’ICT vedrà una maggiore<br />

crescita, è necessario sperimentare metodi innovativi di<br />

conoscenza delle aree archeologiche e paesaggistiche attraverso<br />

modelli interattivi e fruibili da diverse tipologie<br />

di utenti.<br />

Bibliografia<br />

Bianchini C, Inglese C. & Ippolito A. (2016) I teatri del Mediterraneo<br />

come esperienza di rilevamento integrato. Roma:<br />

Sapienza Università Editrice<br />

Bonamico S., Colini A.M. & Fidenzoni P. (a cura di) (1968) La<br />

carta storico-monumentale dell’Agro Romano. Capitolium,<br />

(11-12), 1-25<br />

Bortolotti L. (1988) Roma fuori le mura. Bari-Roma: Laterza<br />

Calzolari V. (1999) Storia e natura come sistema. Roma: Argos<br />

Canina L. (1853) La prima parte della Via Appia dalla Porta<br />

Capena a Boville, vol. 1. Roma<br />

Cianci M. G. & Colaceci S. (2017) The methodology of interpreting<br />

and promoting historical heritage: the Maxentius complex<br />

on the Appia Antica. Disegnarecon, vol. 10 (19), 1-18.<br />

Docci M. & Maestri D. (2009) Manuale di rilevamento architettonico<br />

e urbano. Bari-Roma: Laterza<br />

Funiciello R., Grant H., De Rita D. & Parotto M. (2006). I sette<br />

colli. Guida geologica a una Roma mai vista. Milano: Raffaello<br />

Cortina Editore<br />

Parotto M. (2008). Evoluzione paleogeografica dell’area romana:<br />

una breve sintesi. In Funiciello R. (a cura di). La geologia<br />

di Roma dal centro storico alla periferia. Firenze: Istituto Poligrafico<br />

e Zecca dello Stato, 25-38<br />

Russo M. (2020) La fotomodellazione in ambito archeologico.<br />

Potenzialità, limiti e prospettive. In Asciutti M. (a cura di).<br />

Storia-Restauro. Ricerche a Roma e nel Lazio. Roma: GBE /<br />

Ginevra Bentivoglio EditoriA, 133-147<br />

Spera L. (1999) Il paesaggio suburbano di Roma dall’antichità<br />

al Medioevo. Roma: L’Erma di Bretschneider<br />

Tomassetti G. (1975) La campagna romana antica, medievale e<br />

moderna. Nuova edizione aggiornata (a cura di) Chiumenti L.<br />

& Bilancia F. Firenze: Leo S. Olschki<br />

Abstract<br />

The paper focuses on the basilica in Contrada S. Salvatore and the epigean The<br />

Mausoleum of Sant’Urbano is located on the IV mile of the Via Appia Antica.<br />

The Italian State acquired the mausoleum in 2021, which became part of the<br />

Appia Antica Archaeological Park. This opportunity made it possible to enter<br />

into a scientific collaboration agreement between the park, the Department<br />

of Architecture of the University of Roma Tre and the Department of Humanities,<br />

Philosophy and History of Art of the University of Rome Tor Vergata. The<br />

objectives aim at the implementation of study, survey and analysis activities<br />

of the artifact.<br />

Parole Chiave<br />

Rilievo; Archeologia; Mausoleo di Sant’Urbano; Parco Archeologico Appia<br />

Antica; rilevamento; divulgazione; valorizzazione; conoscenza; patrimonio<br />

culturale; AR/VR; Laser scanner<br />

Autore<br />

Maria Grazia Cianci<br />

mariagrazia.cianci@uniroma3.it<br />

Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre<br />

Sara Colaceci<br />

sara.colaceci@uniroma1.it<br />

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza<br />

Università di Roma

GUEST PAPER<br />

GlobaLID: A new database and<br />

interactive web tool for<br />

provenancing archaeological metals<br />

By Thomas Rose, Sabine Klein, Katrin J. Westner, Yiu-Kang Hsu<br />

Lead isotopes are an<br />

everyday method to reconstruct<br />

the raw material origin<br />

of metal objects by comparison<br />

of sample data with<br />

reference data. Until this<br />

point, no global and open<br />

infrastructure exists that<br />

collects and provides access<br />

to such reference data. GlobaLID<br />

aims to provide such an<br />

infrastructure.<br />

Reconstructing the raw material<br />

source of archaeological<br />

objects can provide valuable<br />

insights into past exchange<br />

networks. Usually a range of<br />

scientific methods like petrography,<br />

elemental analyses, and<br />

isotope analyses is used for this<br />

task. In most cases, the data of<br />

the archaeological materials are<br />

compared to reference data, i.e.<br />

data acquired from source materials<br />

than can be firmly linked to<br />

a geographic location, like metal<br />

ores of known deposits (Wilson<br />

and Pollard 2001).<br />

For tracing sources of metal in<br />

copper, lead, and silver artifacts,<br />

the analysis of their lead isotope<br />

ratios is a standard method nowadays.<br />

Lead isotopes are a radiogenic<br />

isotope system and hence<br />

their ratios change with time.<br />

Formation of an ore deposit stops<br />

this clock because the radioactive<br />

parent isotopes are separated<br />

from the lead. Consequently no<br />

further radiogenic growth of lead<br />

can occur. Lead isotopes are thus<br />

an indicator for the formation<br />

ages of the ore deposits. Ores<br />

for archaeological metal artifacts<br />

usually contain traces of lead,<br />

which are incorporated into the<br />

finished products during the metalworking<br />

processes. The isotopic<br />

signature is not altered during<br />

smelting, allowing to directly link<br />

the metal to its ore. The latter is<br />

what makes lead isotopes particu-<br />

10 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 11<br />

Fig. 2 - The plot area to create and customize plots and inspect data from the database more closely.<br />

larly well suited for the raw material reconstruction (Killick<br />

et al. 2020).<br />

An extensive reference database is indispensable for a successful<br />

reconstruction of the raw material origin using lead<br />

isotopes. If ore deposits are not represented in the database,<br />

either because they were not sampled, all ore was<br />

mined in the past or the mine is not recognised as such<br />

anymore, it will be impossible to link the metal object to<br />

this deposit. Another problem is that ore deposits can form<br />

at the same time and hence will have widely overlapping<br />

isotope signatures. Conversely, multiple ore-forming stages<br />

can occur in the same deposit and result in different<br />

lead isotope signatures for each stage. Hence, it is often<br />

necessary to include additional information in the database<br />

like the geology and mineralogy of the deposits or for which<br />

metal(s) it was exploited in the past (Baron et al. 2014).<br />

Lead isotope reference data are currently scattered across<br />

publications of all kinds and vary in their quality and amount<br />

of additional information. Consequently, each group has to<br />

build its own reference database, facing in one way or another<br />

the same problems: (1) findability and accessibility of<br />

the respective publications, (2) comparability of the data<br />

and especially their meta-information, (3) and language<br />

barriers. Moreover, the published lists are necessarily static<br />

and therefore quickly become outdated.<br />

It was more than 20 years ago that the Oxford group made<br />

a first attempt to overcome at least the first obstacle by<br />

publishing their reference database OXALID in open access<br />

(Stos-Gale and Gale 2009). It gained wide popularity over<br />

the years because it was only until the last couple of years<br />

that similar databases became available (e. g. Artioli et al.<br />

2016; García de Madinabeitia et al. 2021). Nevertheless, a<br />

central repository for lead isotope data that would overcome<br />

all the above-listed obstacles and provide a common<br />

interface to lead isotope reference data is still missing.<br />

GlobaLID aims not only to provide such a repository but also<br />

to design an infrastructure that facilitates the interaction<br />

with lead isotope data (Klein et al. <strong>2022</strong>). The Global Lead<br />

Isotope Database (https://globalid.dmt-lb.de/) consists of<br />

two parts: a database (Westner et al. 2021) and an interactive<br />

web application (GlobaLID Core Team 2021). The<br />

database is the core of GlobaLID. It stores all the reference<br />

data, their meta-information and the original reference of<br />

the publication it is taken from. A lot of effort is made to<br />

harmonise the additional information (e.g. reconstruction<br />

of geographical locations) and to ensure that all data are<br />

available in the highest possible quality. The second part is<br />

an interactive web application (Fig. 1) that allows an easy<br />

Fig. 3 - Example plots exported from the GlobaLID web application.

Fig. 4 - The current coverage of the GlobaLID web application.<br />

access to the database through a web browser and to compare<br />

one’s own data with the database (Fig. 2). The functionality<br />

of the web application includes the most common<br />

tasks in raw material reconstructions with lead isotope<br />

data: various filters to interact with the database; a map<br />

to inspect the geolocations; various plotting options (e. g.<br />

histograms, density estimates, scatter plots) with different<br />

axes (lead isotope ratios, parameters of different lead isotope<br />

age models); customisation of the plots; download of<br />

publication-ready plots (Fig. 3), the references from which<br />

the data in the respective plot is taken from, and of the<br />

reference data itself. The interface of the web application<br />

was kept intentionally simple to provide easy access for all<br />

users, including researchers without detailed knowledge in<br />

lead isotope geochemistry. The database can also be downloaded<br />

and used independently from the web application to<br />

e. g. carry out more advanced data analyses than currently<br />

possible with the web application.<br />

Database and web application are published in open access<br />

and open source and are free to use without a registration.<br />

Both are under constant development to include more reference<br />

data (Fig. 4), to design them closer to the needs and<br />

expectations of the users, and to include additional features.<br />

Stable versions of the database (published with a DOI)<br />

are further available in a certified repository (Westner et al.<br />

2021) while all working versions are available on the Github<br />

pages of the database (https://github.com/archmetalDBM/<br />

GlobaLID-database) and web application (https://github.<br />

com/archmetalDBM/GlobaLID-App).<br />

The aim of GlobaLID cannot be reached without the support<br />

of the community (Klein et al. <strong>2022</strong>). A high quality of the<br />

reference data can only be achieved with expertise in different<br />

scientific disciplines such as ore geology, mineralogy,<br />

and isotope geochemistry. Of particular importance is the<br />

contribution from local experts who specialize in ore deposit<br />

geologies of certain regions. Additionally, the core team<br />

neither has access to all lead isotope publication nor can it<br />

read all non-English publications. Hence, the web application<br />

also includes the option to upload data for the database.<br />

These data will be checked for their consistency by the<br />

core team and enriched with additional meta-information<br />

before being made available in the database. Each contributor<br />

is mentioned in the web application and wherever<br />

possible.<br />

Similarly, everybody is invited to get involved in the development<br />

of the web application by providing feedback,<br />

suggesting features etc. on its GitHub page – the web application<br />

can only be as good as it meets the needs of its users<br />

and we are firmly committed to make it as good as possible.<br />

Bibliografia<br />

Artioli G, Angelini I, Nimis P, Villa IM (2016) A lead-isotope database of<br />

copper ores from the Southeastern Alps: A tool for the investigation of<br />

prehistoric copper metallurgy. J. Archaeol. Sci. 75:27–39. https://doi.<br />

org/10.1016/j.jas.2016.09.005<br />

Baron S, Tămaş CG, Le Carlier C (2014) How Mineralogy and Geochemistry<br />

Can Improve the Significance of Pb Isotopes in Metal Provenance Studies.<br />

Archaeometry 56:665–680. https://doi.org/10.1111/arcm.12037<br />

García de Madinabeitia S, Gil Ibarguchi JI, Santos Zalduegui, J. F. (2021)<br />

IBERLID: A lead isotope database and tool for metal provenance and<br />

ore deposits research. Ore Geology Reviews 137:104279. https://doi.<br />

org/10.1016/j.oregeorev.2021.104279<br />

GlobaLID Core Team (2021) GlobaLID web application: V. 1.0, database<br />

status: 15 November 2021. https://globalid.dmt-lb.de/<br />

Killick DJ, Stephens JA, Fenn TR (2020) Geological constraints on the use of<br />

lead isotopes for provenance in archaeometallurgy. Archaeometry 62:86–<br />

105. https://doi.org/10.1111/arcm.12573<br />

Klein S, Rose T, Westner KJ, Hsu Y-K (<strong>2022</strong>) From OXALID to GlobaLID:<br />

Introducing a modern and FAIR lead isotope database with an interactive<br />

application. Archaeometry. https://doi.org/10.1111/arcm.12762<br />

Stos-Gale ZA, Gale NH (2009) Metal provenancing using isotopes and the<br />

Oxford archaeological lead isotope database (OXALID). Archaeol Anthropol<br />

Sci 1:195–213. https://doi.org/10.1007/s12520-009-0011-6<br />

Westner KJ, Rose T, Klein S, Hsu Y-K (2021) GlobaLID – Global Lead Isotope<br />

Database: V. 1.0. GFZ Data Services<br />

Wilson L, Pollard AM (2001) The provenance hypothesis. In: Brothwell DR,<br />

Pollard AM (eds) Handbook of archaeological sciences. Wiley, Chichester,<br />

New York, pp 507–517.<br />

Abstract<br />

Lead isotope signatures of non-ferrous metals are a well-established approach<br />

to tracing ore sources, which can provide important information to reconstruct<br />

past exchange networks. Like many other provenancing methods, the<br />

usefulness of lead isotopes in provenance studies relies heavily on a comprehensive<br />

reference database. GlobaLID aims to provide an infrastructure<br />

for a central storage of lead isotope data. It consists of a comprehensively<br />

evaluated database with extensive geological and contextual information and<br />

of a web application that provides an intuitive interface to interact with the<br />

database, options for comparison with own sample data, and to design and<br />

download publication-ready lead isotope plots.<br />

Parole chiave<br />

Lead isotopes; exchange networks; archaeometallurgy; provenance; open access<br />

Autore<br />

Thomas Rose, Thomas.Rose@bergbaumuseum.de<br />

Sabine Klein, Sabine.Klein@bergbaumuseum.de<br />

Yiu-Kang Hsu, yiu-kang.hsu@bergbaumuseum.de<br />

Deutsches Bergbau-Museum Bochum<br />

Leibniz-Forschungsmuseum für Georessourcen<br />

Am Bergbaumuseum 31<br />

44791 Bochum<br />

Katrin J. Westner<br />

katrin.westner@ens-lyon.fr<br />

Laboratoire de Géologie de Lyon : Terre, Planètes, Environnement<br />

UMR CNRS 5276 (CNRS, ENS, Université Lyon1, UJM)<br />

Ecole Normale Supérieure de Lyon<br />

46, Allée d'Italie 69364 Lyon cedex 07 France<br />

12 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 13<br />

Sede in Italia<br />

Più di 100 distributori nel mondo<br />

Una linea di prodotti Made in Italy<br />

Dove siamo Chiamaci Contattaci<br />

Seguici sui Social<br />

Viale dell’Industria 53<br />

20037, Paderno Dugnano (MI)<br />

Tel. +39 02 78619201<br />

www.stonex.it<br />

info@stonex.it - italia@stonex.it

MUSEI<br />

Tra innovazione e conservazione:<br />

i gigapixel in Galleria Nazionale dell’Umbria<br />

di Eleonora Ligas, Luca Ponzio, Anna Umattino<br />

Fig. 1 - Digitalizzazione FlyBy-O, Polittico di San Francesco al prato, Taddeo di Bartolo. Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />

Gigapixel, 3D e indagini diagnostiche:<br />

parole chiave per<br />

narrare l’ambizioso progetto<br />

di digitalizzazione messo<br />

in campo dalla Galleria<br />

Nazionale dell’Umbria, con<br />

la collaborazione di Haltadefinizione,<br />

in occasione<br />

del riallestimento del museo<br />

perugino.<br />

Conservare, valorizzare, divulgare, tutelare la memoria del<br />

passato per trasmetterla in una nuova forma, sono solo alcune<br />

delle opportunità che oggi l’evoluzione tecnologica applicata<br />

ai beni culturali offre ai musei e agli enti preposti alla conservazione.<br />

Copie digitali di opere d’arte, cloni fisici ottenuti attraverso<br />

la mappatura e la stampa 3D sono i nuovi strumenti su cui possono<br />

contare le realtà museali per valorizzare le loro collezioni.<br />

Le nuove modalità di fruizione permettono infatti di proporre l’opera<br />

attraverso strumenti in grado non solo di accrescere l’esperienza<br />

dal vivo all’interno di un percorso museale, ma anche di essere utili<br />

per la comunicazione e la divulgazione online, per supportare le<br />

attività di restauro o per dare vita a esperienze immersive.<br />

Il riallestimento della Galleria Nazionale dell’Umbria è un eccellente<br />

‘caso’ per indagare la relazione tra arte e tecnologia.<br />

Accanto ai lavori, la Direzione ha scelto di condurre una ambiziosa<br />

campagna di digitalizzazione su cento opere d’arte tra dipinti,<br />

statue, sculture, pale d’altare e arredi, affidata ad Haltadefinizione,<br />

tech company della casa editrice Franco Cosimo Panini S.p.a.,<br />

specializzata nell’acquisizione di beni culturali con tecnologie in-<br />

14 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 15<br />

novative.<br />

Tra i capolavori selezionati vi sono importanti<br />

opere del Medioevo e del Rinascimento di artisti<br />

quali Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano,<br />

Duccio, Gentile da Fabriano, Beato Angelico,<br />

Benozzo Gozzoli, Giovanni Boccati e Piero della<br />

Francesca e artisti umbri tra cui Benedetto Bonfigli,<br />

Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzo,<br />

Perugino, Pinturicchio e ai loro allievi e seguaci.<br />

UN NUOVO MODO DI VEDERE L’ARTE CON LA<br />

TECNOLOGIA DI HALTADEFINIZIONE<br />

Dal 2017 tech company della casa editrice Franco<br />

Cosimo Panini, Haltadefinizione nasce nel<br />

2004 come azienda indipendente concentrando<br />

le proprie attività sulle immagini d’arte in altissima<br />

definizione e sulle tecnologie di acquisizione<br />

in gigapixel. Sin dall’inizio, infatti, si è<br />

dedicata esclusivamente al mondo dei beni culturali<br />

e alla loro conservazione e valorizzazione<br />

attraverso le tecnologie digitali, al cui sviluppo<br />

ha contribuito grazie alla collaborazione con il<br />

partner tecnologico Memooria.<br />

Già nel 2007, infatti, Haltadefinizione aveva pubblicato la più<br />

grande immagine in gigapixel disponibile all’epoca, l’Ultima<br />

Cena di Leonardo da Vinci (un’immagine da 16.1 gigapixel) –<br />

per alcuni anni la più grande foto panoramica in gigapixel mai<br />

pubblicata. In seguito, ha continuato a sviluppare software e<br />

tecnologie per l’acquisizione di immagini in gigapixel, collaborando<br />

al contempo con le più importanti istituzioni culturali<br />

italiane e straniere, mettendo al loro servizio il know-how<br />

via via sviluppato. Se da un lato è stato ideato un nuovo modo<br />

di vedere le opere d’arte, allo stesso tempo Haltadefinizione<br />

ha garantito alle istituzioni una collaborazione costante<br />

basata sulla fornitura delle più aggiornate tecnologie per la<br />

conservazione, la tutela e lo studio di capolavori quali il già<br />

citato Cenacolo di Leonardo, la Cappella degli Scrovegni a Padova<br />

o numerose opere della Pinacoteca di Brera, degli Uffizi<br />

o delle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. Sono oltre<br />

700 le opere digitalizzate e fruibili gratuitamente nell’image<br />

bank, la galleria virtuale disponibile sul sito, tra cui lo<br />

Sposalizio della Vergine o la Fornarina di Raffaello, il Bacio<br />

di Hayez, la Nascita di Venere o la Primavera di Botticelli,<br />

il Bacco o la Vocazione di San Matteo di Caravaggio, il Tondo<br />

Doni di Michelangelo o l’Annunciazione e<br />

l’Adorazione dei Magi di Leonardo, solo per<br />

citarne alcuni.<br />

Da sempre impegnata nell’attività di promozione<br />

di un approccio innovativo alla valorizzazione<br />

delle opere d’arte e dei beni culturali<br />

attraverso la gestione di un percorso creativo<br />

che parte dall’acquisizione digitale di<br />

immagini in altissima definizione (gigapixel)<br />

e 3D, per arrivare alla diffusione di contenuti<br />

di eccezionale qualità tramite una piattaforma<br />

software appositamente sviluppata che<br />

permette di gestire l’incredibile risoluzione<br />

delle immagini digitali.<br />

Fig.2 - Allestimento scanner FlyBy-O presso la Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />

IL PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA<br />

GALLERIA<br />

NAZIONALE DELL’UMBRIA<br />

Dal mese di marzo presso la Galleria Nazionale<br />

dell’Umbria è in corso una intensa campagna<br />

di digitalizzazione. L’obiettivo finale<br />

è fornire al museo un archivio digitale di immagini<br />

in altissima definizione per soddisfare tutte le esigenze<br />

di valorizzazione digitale online e offline, di catalogazione, di<br />

riproduzione, di documentazione dello stato di conservazione<br />

e di studio. L’acquisizione digitale delle opere viene effettuata<br />

con diversi sistemi hardware e restituita con metodi software<br />

di elaborazione sviluppati da Haltadefinizione, i quali consentono<br />

di raggiungere risoluzioni molto elevate, mantenendo un<br />

ottimo livello di nitidezza, bassissimi valori di distorsione e<br />

colori fedeli, grazie anche all’utilizzo di target cromatici specifici.<br />

In passato queste tecnologie sono state utilizzate per i<br />

progetti portati avanti, tra i tanti, con la Galleria degli Uffizi e<br />

la Galleria dell’Accademia di Firenze, la Pinacoteca di Brera,<br />

il Cenacolo Vinciano e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano. La<br />

stessa tecnologia è stata utilizzata per realizzare l’immagine<br />

più grande e dettagliata esistente in altissima definizione del<br />

Telo della Sindone, per la cui realizzazione nel 2008 la Santa<br />

Sede ha autorizzato una apertura straordinaria del sistema di<br />

conservazione della Reliquia.<br />

Per pianificare ad hoc la campagna è stato fondamentale effettuare<br />

un sopralluogo per studiare gli spazi e l’allestimento,<br />

Fig.3 - Ripresa 3D, Arnolfo di Cambio, Figura maschile, frammento della Fontana degli assetati,<br />

Galleria Nazionale dell’Umbria.

Fig. 4 - Modello 3D, Agostino di Duccio, Madonna con Bambino in terracotta, Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />

tenendo in considerazione non solo le caratteristiche delle<br />

opere, in particolar modo le dimensioni, la presenza di vetri<br />

conservativi, la possibilità, o talvolta l’impossibilità, di movimentare<br />

un’opera dalla sua collocazione, ma anche gli spazi a<br />

disposizione, le fonti di luce presenti e la necessità di operare<br />

in modo assolutamente sicuro per le opere e per i tecnici preposti.<br />

Un attento studio preliminare delle condizioni di lavoro<br />

ha permesso al team di Haltadefinizione di progettare le attività<br />

da svolgere fin nel più piccolo dettaglio, consentendo così<br />

un’esecuzione del lavoro veloce, sicura per le opere e scarsamente<br />

invasiva anche per la Galleria.<br />

TECNICHE DI ACQUISIZIONE<br />

Digitalizzazione con macchina di ripresa nodale<br />

La tecnica nodale permette l’acquisizione di formati grandi<br />

e piccoli da un unico punto di ripresa con risoluzioni che possono<br />

superare i 1000 ppi a seconda del formato e prevede la<br />

Fig. 5 e 6 - Acquisizione gigapixel, Maestro del Crocifisso di Roncione, Crocifisso di Roncione, Galleria Nazionale dell’Umbria.<br />

16 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 17<br />

realizzazione di scatti multipli successivamente montati per<br />

ottenere un’immagine in gigapixel. La ripresa viene effettuata<br />

con l’utilizzo di illuminanti privati della radiazione ultravioletta,<br />

dannosa per le opere. Questa tecnica consente<br />

di ottenere immagini ad alta risoluzione con grande fedeltà<br />

nella riproduzione del colore. Nel caso delle opere della<br />

Galleria la risoluzione di acquisizione sarà di circa 600 ppi<br />

sulla misura reale degli oggetti.<br />

Digitalizzazione con macchina Fly By-O<br />

La macchina Fly By-O utilizza una tecnica di ripresa automatica<br />

a matrice, lavora in modalità orizzontale ed è utile per<br />

riprendere dipinti, arazzi e documenti di grande dimensione<br />

come mappe e carte di grandissimi formati che necessitano<br />

di un appoggio orizzontale. Il carrello mobile del macchinario<br />

orizzontale può essere esteso fino a consentire la scansione<br />

di formati alti 150 cm e con lunghezze notevoli, come<br />

ad esempio rotoli manoscritti o stampati su supporti eterogenei.<br />

Anche in questo caso la zona illuminata è circoscritta<br />

all’area fotografata, limitando al minimo l’esposizione alla<br />

luce ed eliminando la possibilità che vi siano radiazioni termiche<br />

causate dalle lampade. Gli illuminanti sono filtrati<br />

in maniera da eliminare la radiazione UV. L’applicazione di<br />

questa tecnologia viene eseguita attraverso molteplici scatti<br />

di dettaglio successivamente ricomposti digitalmente a<br />

formare un’unica immagine in altissima definizione del singolo<br />

oggetto. Vengono così realizzate immagini con risoluzioni<br />

ottiche compresa tra i 400 e i 2000 ppi calcolati sulla<br />

misura reale dei documenti, con livelli di accuratezza e di<br />

dettaglio molto elevati, nel rispetto dei parametri A della<br />

ISO/TS19264-1, che consentono di fruire in maniera semplice<br />

e rapida di immagini digitali di qualità, che permettono<br />

un’analisi estremamente approfondita dell’oggetto ripreso.<br />

Inoltre, il Fly By-O dispone di un modulo aggiuntivo robotizzato<br />

per realizzare acquisizioni 3D, utile per eseguire la<br />

fotogrammetria rapida dei dipinti.<br />

di conservazione preventiva e alerting (semi) automatico su<br />

situazioni di criticità.<br />

Per l’acquisizione 3D il sistema manuale è stato affiancato,<br />

nei casi in cui si è ritenuto più efficace, da un sistema combinato<br />

di laser scanner e scansione a luce strutturata, la nuova<br />

frontiera degli scanner 3D ibridi portatili a luce strutturata che<br />

combinano le migliori tecnologie di scansione 3D e diverse sorgenti<br />

luminose.<br />

DOCUMENTAZIONE PER FINALITÀ DIAGNOSTICHE<br />

Il Fly By-O e il sistema nodale dispongono di un modulo aggiuntivo<br />

per realizzare acquisizioni diagnostiche con UV e IR.<br />

La ripresa con fluorescenza visibile indotta da radiazione UV<br />

(365 nm) con illuminazione led con spettro di emissione 365-<br />

370 nm, fornisce la possibilità di osservare il comportamento<br />

degli strati più superficiali dell’opera (vernici, strati filmogeni<br />

protettivi) e il riconoscimento di alcuni pigmenti, leganti, adesivi<br />

e prodotti di restauro. Nel caso di opere di tipo cartaceo<br />

può aiutare a distinguere eventuali pattern di deterioramento<br />

e per la migliore lettura delle aree in cui l’inchiostro risulta<br />

sbiadito, prezioso aiuto in fase di restauri digitali dei documenti.<br />

Attraverso la riflettografia del vicino infrarosso (780 - 950 nm)<br />

è possibile descrivere contestualmente elementi della pellicola<br />

pittorica e appartenenti a porzioni stratigraficamente inferiori<br />

come, ad esempio, il disegno preparatorio realizzato con<br />

materiali carboniosi sulla preparazione.<br />

Nel caso della campagna di digitalizzazione presso la Galleria<br />

Digitalizzazione Pano 360<br />

Nelle due sale della Galleria in cui sono presenti affreschi<br />

sono state utilizzate tecniche di ripresa su testa nodale in<br />

grado di acquisire l’intera stanza a 360°, che successivamente<br />

potrà essere fruita con visori appositi.<br />

Attraverso i visori sarà possibile ammirare gli affreschi nella<br />

loro collocazione originaria con un visore multimediale a<br />

360° che consentirà di ingrandire l’immagine decine di volte<br />

senza mai perdere definizione.<br />

Digitalizzazione 3D<br />

Nel caso di statue e arredi sono state utilizzate tecniche di<br />

ripresa fotogrammetriche manuali macro per l’acquisizione<br />

3D. I risultati saranno modelli tridimensionali sotto forma di<br />

mesh colorate .obj con risoluzione fino a 0,5mm. L’acquisizione<br />

fotogrammetrica prevede la realizzazione di una rete<br />

di fotografie del soggetto, acquisite da più punti di vista,<br />

che permettono così di effettuare una triangolazione spaziale<br />

degli elementi ripresi. Tale triangolazione permette di<br />

rappresentare una nuvola di punti aventi coordinate spaziali<br />

(X, Y, Z) e cromatiche (L, A, B) accurate, metriche e confrontabili<br />

nel tempo.<br />

La scansione fotogrammetrica, pertanto, è particolarmente<br />

efficace nella riproduzione affidabile del colore per ogni<br />

punto nello spazio e permette di ottenere una immagine<br />

metrica ortorettificata (senza distorsioni prospettiche)<br />

dell’opera.<br />

Tali dati saranno particolarmente utili per indagini di tipo<br />

conservativo e monitoraggio periodico dello stato di conservazione<br />

del bene, e consentiranno la definizione di politiche

Nazionale dell’Umbria sono stati valutati i singoli scenari e per<br />

alcune opere si è proceduto con l’esecuzione di analisi diagnostiche<br />

focalizzate solo su alcune zone e non sull’intera opera.<br />

Tra le opere oggetto di indagine possono essere citati il Polittico<br />

dei Domenicani di Beato Angelico, la Pala della Sapienza<br />

Nuova di Benozzo Gozzoli.<br />

LA RESTITUZIONE DEI CAPOLAVORI IN DIGITALE<br />

I capolavori digitalizzati saranno restituiti alla Galleria Nazionale<br />

dell’Umbria attraverso la piattaforma evoluta per la gestione<br />

delle immagini (Coosmo) di Haltadefinizione.<br />

Dal momento che le immagini gigapixel sono costituite da file<br />

di grandissime dimensioni, misurabili nell’ordine di decine di<br />

Gigabyte, la piattaforma online appositamente sviluppata agevola<br />

la gestione e la fruizione dei file stessi.<br />

La piattaforma includerà l’accesso riservato per l’Ente alle<br />

proprie opere in gigapixel con visualizzazione in tempo reale<br />

dell’immagine, un’infrastruttura in grado di erogare le immagini<br />

gigapixel e 360 verso terzi (ad esempio il sito della Gallerie<br />

Nazionale dell’Umbria) in modo facile e veloce, senza che sia<br />

necessario disporre di server particolari o di una banda particolarmente<br />

potente per la trasmissione dei dati.<br />

Le immagini inoltre possono essere protette con filigrana visibile,<br />

personalizzabile e multilivello per garantire la massima<br />

protezione del contenuto, o con filigrana invisibile attraverso<br />

un algoritmo che inserisce nell’immagine un codice invisibile e<br />

rintracciabile successivamente sui file digitali.<br />

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI<br />

Durante questi mesi tre set up hanno lavorato contemporaneamente<br />

per portare avanti nel più breve tempo possibile la<br />

campagna di acquisizione che ha interessato cento opere della<br />

Galleria Nazionale dell’Umbria, un progetto che sintetizza<br />

perfettamente come le tecnologie sviluppate da Haltadefinizione<br />

possono essere applicate agilmente a qualsiasi tipologia<br />

di opera d’arte ottenendo la massima qualità possibile. Le tecniche<br />

di acquisizione fotografica adottate sono state validate<br />

dall’Istituto Centrale per il Restauro, il quale ha constatato<br />

la completa non invasività e dannosità per gli oggetti fotografati,<br />

una garanzia molto importante per i musei e gli enti che<br />

decidano di intraprendere un percorso di digitalizzazione di<br />

singole opere o di intere collezioni. Il ramo ricerca e sviluppo<br />

di Haltadefinizione è costantemente impegnato nella studio<br />

e nella progettazione di nuove tecnologie custom applicabili<br />

all’acquisizione e alla fruizione di immagini di altissima qualità,<br />

sia con tecnologia gigapixel che 3D, per garantire risultati<br />

eccellenti in ogni condizione di ripresa.<br />

Per quanto riguarda l'archiviazione dei fotogrammi i metadati<br />

associati alle immagini sono compatibili con le specifiche ICCD<br />

OA/O3.<br />

Abstract<br />

The rennovation of the National Gallery of Umbria is an excellent case study<br />

of the relationship between art and technology. Beside the construction work,<br />

Haltadefinizione conducted an ambitious digitization project involving more<br />

than one hundred works of art, including paintings, statues, altarpieces and<br />

furnishings. Ultra-high definition 3D digitization delivers a digital archive to<br />

the museum, which supports enhanced uses online and offline, including cataloging,<br />

reproductions, documentation of conservation status and scholarship.<br />

Parole Chiave<br />

Musei; digitale; tecnologie beni culturali; tutela; gigapixel<br />

Autore<br />

Eleonora Ligas, Storica dell’arte<br />

eleonora.ligas@haltadefinizione.com<br />

Luca Ponzio, Fondatore di Haltadefinizione<br />

luca.ponzio@haltadefinizione.com<br />

Anna Umattino, Conservation scientist<br />

18 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

MUSEI<br />

Riqualificazione del Museo Dante<br />

a Ravenna in chiave tecnologica<br />

di Touchwindow<br />

Il museo è un luogo del tempo nel<br />

tempo, dove l’interattività e la multimedialità<br />

si uniscono al prestigio di<br />

reperti storici di inestimabile valore.<br />

Proiezioni immersive e nuovi applicativi<br />

software per il Museo Dante<br />

di Ravenna, un allestimento contemporaneo<br />

e fruibile per consolidare la<br />

valorizzazione della poesia di Dante.<br />

L’Amministrazione Comunale ha affidato<br />

il progetto per la riqualifica globale<br />

del museo all’azienda Touchwindow<br />

pionieri dell’innovazione digitale.<br />

In occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco il Comune<br />

di Ravenna ha omaggiato l’illustre poeta con la scelta<br />

di rinnovare e riqualificare in chiave tecnologica il Museo<br />

Dante. Sito all’interno del complesso conventuale francescano<br />

a pochi passi dalla tomba del poeta lo spazio che in passato<br />

era deposito di cimeli comunali danteschi si trasforma<br />

oggi in spazio interattivo. Richiamando le parole di Dante:<br />

“e quindi uscimmo a riveder le stelle”,(canto XXXIV dell’Inferno,<br />

verso 139), il comune di Ravenna ha commissionato il<br />

totale refitting tecnologico delle sale espositive all’azienda<br />

Touchwindow, professionisti nella creazione, progettazione,<br />

produzione, attivazione e gestione di spazi altamente interattivi.<br />

Un vero e proprio viaggio, lungo le diverse sale dove<br />

vengono rivissute le opere e i giorni, la vita e la memoria del<br />

poeta più conosciuto al mondo.<br />

CONCEPT<br />

Touchwindow ha reso i diversi ambienti più attrattivi per i<br />

visitatori rivoluzionando completamente la customer experience<br />

attraverso percorsi immersivi dagli effetti audio-visivi<br />

e software capaci di veicolare le informazioni in modalità<br />

interattiva. Sin dai primi incontri per la definizione del<br />

nuovo allestimento del museo l’azienda ha individuato due<br />

precise aree di lavoro: da un lato rendere fruibili le informazioni<br />

storiche, artistiche e letterarie attraverso software<br />

e strumenti audiovisivi altamente innovativi, dall’altro creare<br />

aree immersive di forte impatto che potessero dare al<br />

visitatore la possibilità di ripercorrere gli episodi più intensi<br />

della vita di Dante Alighieri o di vivere la suggestiva atmosfera<br />

dei canti della Divina Commedia. Il dipartimento grafico,<br />

i visual artist e gli sviluppatori software hanno messo in<br />

atto un’intensa attività di ricerca per individuare le migliori<br />

modalità di presentazione dei contenuti sia didascalici che<br />

grafici, focalizzandosi sull’obiettivo di sorprendere il visitatore<br />

e coinvolgerlo nelle dinamiche di attivazione delle diverse<br />

installazioni audiovisive, senza mai perdere di vista la<br />

funzione divulgativa e formativa del museo. In parallelo il<br />

dipartimento tecnico ha sviluppato materialmente la vision<br />

dei creativi, attraverso la scelta di strumentazioni e materiali<br />

che potessero massimizzare la resa dei contenuti e gli effetti<br />

scenografici, integrandosi perfettamente all’estetica delle<br />

varie sale del museo, nel totale rispetto del valore storico<br />

dell’edificio e del progetto globale di restyling.<br />

20 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 21<br />

PROGETTAZIONE<br />

L’intervento è stato inquadrato all’interno di una più ampia<br />

opera di totale rinnovamento funzionale ed impiantistico del<br />

museo che ha richiesto una stretta e costante collaborazione<br />

con gli architetti, attraverso la quale sono state definite le<br />

linee guida estetiche, gestione dell’immagine coordinata, la<br />

rivalorizzazione di tutti i suoi spazi e la rielaborazione del<br />

marchio del museo. L’allestimento fisico dei device e delle<br />

strumentazioni così come i contenuti caricati sui software e le<br />

immagini proiettate, sono stati sviluppati in totale conformità<br />

del concept e dell’allestimento scenografico globale progettato<br />

assieme agli architetti. Trattandosi di un edificio dall’inestimabile<br />

valore storico l’azienda ha operato nel massimo<br />

rispetto della struttura preesistente, minimizzando l’impatto<br />

degli interventi sulle pareti e sui soffitti, ricercando materiali<br />

funzionali, leggeri e flessibili. Difatti sono state create strutture<br />

ad hoc per sostenere il peso delle installazioni, senza mai<br />

perdere di vista l’estetica di ogni elemento. Ogni sala ha conservato<br />

intatta la propria antica bellezza risaltata rispettosamente<br />

dalle tecnologie di Touchwindow . Grazie all'esperienza<br />

di system integrator e alla collaborazione con Crestron è<br />

stato sviluppato parallelamente un capillare sistema di<br />

controllo delle sale che tramite un touch panel permette al<br />

personale del museo di gestire in maniera automatizzata<br />

l’accensione e lo spegnimento di tutti i dispositivi connessi<br />

alla rete, di controllare singolarmente ogni sala e di<br />

scegliere la modalità di fruizione dei contenuti a seconda che<br />

siano presenti utenti singoli o gruppi guidati. In questo modo<br />

è possibile monitorare in maniera non invasiva ogni angolo<br />

del museo, garantendone la tutela ed il corretto<br />

funzionamento.<br />

PRODUZIONE<br />

L’ intervento ha interessato tutte le otto sale che compongono<br />

il Museo Dante nelle quale è stato messo in campo il completo<br />

know-how dell’azienda: dalla programmazione software alla<br />

creazione di contenuti, dalle installazioni audiovisive al controllo<br />

automatizzato degli ambienti. Il viaggio del visitatore<br />

inizia nella “Sala del tempo” in cui è presente una duplice<br />

installazione. Lungo la parete è stata realizzata una timeline<br />

tramite la proiezione di sfere fluttuanti sulle quali sono<br />

riportate le date più significative della vita di Dante. Grazie<br />

ai sensori di prossimità, quando il visitatore si avvicina ad un<br />

determinato punto della timeline, la stessa reagisce con una<br />

vera e propria esplosione di immagini ed informazioni completata<br />

dai relativi contenuti audio, fruibili tramite le cuffie<br />

single-cup installate a parete.<br />

Nella parte opposta della sala sono invece stati installati degli<br />

schermi circolari olografici da retroproiezione sui quali il visitatore<br />

può osservare immagini relative alla vita di Dante mentre<br />

ascolta gli approfondimenti provenienti dalle campane sonore<br />

che si attivano assieme alla proiezione tramite i sensori<br />

di presenza. Nella “Sala del volto” è stata creata una proiezione<br />

tramite video mapping su tre sculture in gesso raffiguranti<br />

il volto di Dante, rivalorizzate diventando veri e propri display<br />

dinamici. La parete opposta è stata adibita alla proiezione di<br />

alcuni versi del Boccaccio, in cui vengono descritti i lineamenti<br />

del poeta, udibili in contemporanea tramite diffusione audio.<br />

Nella “Sala Montevideo” riccamente affrescata e custode<br />

di alcuni preziosi cimeli, sono stati installati 4 QR-code che<br />

reindirizzano i visitatori ad approfondimenti e dettagli inerenti<br />

agli oggetti presenti nella sala, consultabili su smartphone e<br />

tablet. Nella “Sala del culto”, così come all’ingresso, è stato<br />

fatto un totale restyling dei contenuti e del software dei tavoli<br />

interattivi preesistenti. Il software Touchviewer, tramite<br />

la sua interfaccia intuitiva e alla sua struttura a cartelle ha<br />

permesso di predisporre numerosi approfondimenti legati alla<br />

presenza di Dante a Ravenna, accessibili tramite un semplice<br />

tocco. È stato possibile inoltre creare una mappa del museo<br />

e della città di Ravenna, sulle quali, grazie alla funzione POI<br />

(point of interest), il visitatore può selezionare i luoghi evi-

denziati e scoprire anteprime e spunti per proseguire la visita.<br />

Nella “Sala della fama” si offre un’esperienza immersiva<br />

nel mondo della pop art, grazie alle proiezioni su tre pareti<br />

verticali di locandine, francobolli e prodotti commerciali in<br />

cui è raffigurato Dante Alighieri le quali, tramite un software<br />

custom sviluppato ad hoc, si ingrandiscono e rimpiccioliscono<br />

creando un effetto fortemente suggestivo. Il percorso termina<br />

con le ultime sale dedicate alle tre cantiche della Divina Commedia,<br />

dove la vera protagonista è la customer experience.<br />

Grazie a una successione di schermi olografici in policarbonato<br />

che sembrano sospesi a mezz’aria, le proiezioni dei passaggi<br />

più significativi prendono vita e diventano tridimensionali, i<br />

colori variano a seconda dell’angolazione e l’audio completa il<br />

quadro creando una dimensione parallela nella quale il visitatore<br />

ripercorre l’esperienza di Dante, incontrando i personaggi<br />

più celebri della Divina Commedia. Circondato da immagini<br />

e suoni suggestivi il visitatore può inoltre dedicarsi agli approfondimenti<br />

presso le dodici postazioni di ascolto composte da<br />

altrettanti pannelli informativi e cuffie single-cup. Il prestigioso<br />

progetto, tracciato da un Comitato Scientifico (in base<br />

alle convenzione del Nov.2018 stilata tra Comune di Ravenna,<br />

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Centro Dantesco<br />

dei frati minori conventuali) ha previsto numerosi interventi,<br />

realizzati nel massimo rispetto della struttura preesistente,<br />

ed ha richiesto una stretta e costante collaborazione tra tutti<br />

i professionisti coinvolti e lo staff del Comune di Ravenna,<br />

un gruppo di lavoro composto da professionalità dell’ufficio<br />

cultura e della Biblioteca Classense che ha realizzato l’imponente<br />

lavoro di redazione dei testi e la selezione delle oltre<br />

quattrocento immagini fruibili attraverso le installazioni interattive<br />

che accompagnano i visitatori in tutte e nove le sale<br />

del museo.<br />

ATTIVAZIONE E MANUTENZIONE<br />

Nell’ottica di rendere il museo un vero e proprio polo culturale<br />

non solo per la divulgazione dell’incredibile eredità culturale<br />

di Dante, ma anche per la valorizzazione e la promozione di<br />

tutto l’immenso patrimonio culturale della città di Ravenna,<br />

Touchwindow è riuscita a rappresentare il passato in chiave futuristica.<br />

Utilizzando il potere evocativo delle immagini -come<br />

lo stesso Dante ricorda: “Pigliare occhi, per aver la mente”<br />

(canto XXVII del Paradiso)- e potenziandolo con strumenti tecnologici<br />

d’avanguardia, ha permesso di creare un allestimento<br />

coinvolgente, ipnotico, contemporaneo ed educativo in grado<br />

22 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 23<br />

di partecipare ai visitatori di ogni età un percorso che punta<br />

dritto al cuore della Divina Commedia e di Dante stesso.<br />

Museo Dante di Ravenna è un luogo del tempo nel tempo, in<br />

cui il visitatore non può far altro che immergersi, un percorso<br />

fisico e immaginifico vero e proprio, concepito per offrire<br />