S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS

S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS

S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

254<br />

<strong>Leitlinie</strong><br />

gen ihrer sehr geringen Sensitivität [299] eine unmaßgebliche<br />

Rolle. Daher hat ihr Fehlen nur einen geringen prädiktiven<br />

Wert für das (ausschließliche!) Vorliegen eines Reizdarms.<br />

B) Es gibt Hinweise, dass der (Patient und Arzt gleichermaßen<br />

überzeugende) Ausschluss relevanter anderer Ursachen das gegenseitige<br />

Vertrauensverhältnis verbessert und wegen der damit<br />

verbundenen Beruhigung („Reassurance“) auch zum Therapieerfolg<br />

beitragen kann [281, 300, 301].<br />

C) Darüber hinaus wird offensichtlich auch die gesundheitsökonomische<br />

Effizienz des Langzeitmanagements gestärkt; insbesondere<br />

sinkt die Zahl der nachfolgenden Arztbesuche und<br />

der diagnostischen Prozeduren [272]. Diesem Effekt dürfte angesichts<br />

des chronischen, oft jahrzehntelangen Verlaufs der Erkrankung<br />

im langfristigen Management eine beträchtliche Bedeutung<br />

zukommen.<br />

Statement 3-1-4<br />

Um die Diagnose zu sichern, soll bei jedem Patienten eine obligate<br />

Basis-Diagnostik durchgeführt werden.<br />

[Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke ↑↑, starker Konsens]<br />

Diese sollte in Abhängigkeit von Anamnese und Symptomkonstellation<br />

durch eine individuell angepasste weiterführende (Stufen-)<br />

Diagnostik ergänzt werden.<br />

[Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke ↑, starker Konsens]<br />

Kommentar<br />

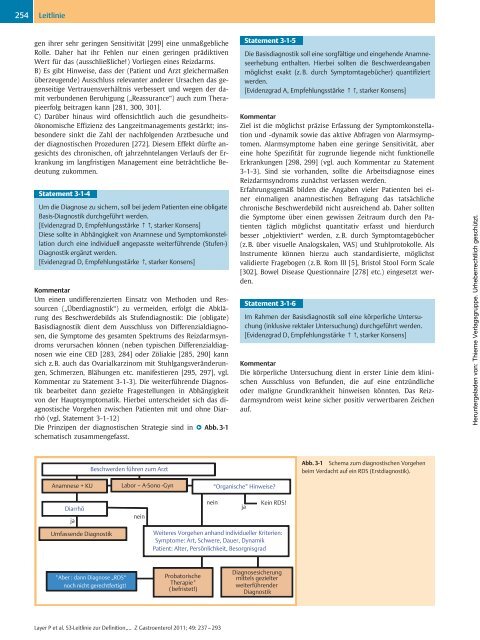

Um einen undifferenzierten Einsatz von Methoden und Ressourcen<br />

(„Überdiagnostik“) zu vermeiden, erfolgt die Abklärung<br />

des Beschwerdebilds als Stufendiagnostik: Die (obligate)<br />

Basisdiagnostik dient dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen,<br />

die Symptome des gesamten Spektrums des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s<br />

verursachen können (neben typischen Differenzialdiagnosen<br />

wie eine CED [283, 284] oder Zöliakie [285, 290] kann<br />

sich z.B. auch das Ovarialkarzinom mit Stuhlgangsveränderungen,<br />

Schmerzen, Blähungen etc. manifestieren [295, 297], vgl.<br />

Kommentar zu Statement 3-1-3). Die weiterführende Diagnostik<br />

bearbeitet dann gezielte Fragestellungen in Abhängigkeit<br />

von der Hauptsymptomatik. Hierbei unterscheidet sich das diagnostische<br />

Vorgehen zwischen Patienten mit und ohne Diarrhö<br />

(vgl. Statement 3-1-12)<br />

Die Prinzipen der diagnostischen Strategie sind in ●▶ Abb. 3-1<br />

schematisch zusammengefasst.<br />

Anamnese + KU<br />

Diarrhö<br />

ja<br />

Umfassende Diagnostik<br />

Beschwerden führen zum Arzt<br />

*Aber : dann Diagnose „RDS“<br />

noch nicht gerechtfertigt!<br />

Labor – A-Sono -Gyn<br />

nein<br />

Probatorische<br />

Therapie*<br />

(befristet!)<br />

nein<br />

Statement 3-1-5<br />

Die Basisdiagnostik soll eine sorgfältige und eingehende Anamneseerhebung<br />

enthalten. Hierbei sollten die Beschwerdeangaben<br />

möglichst exakt (z. B. durch Symptomtagebücher) quantifiziert<br />

werden.<br />

[Evidenzgrad A, Empfehlungsstärke ↑↑, starker Konsens]<br />

Kommentar<br />

Ziel ist die möglichst präzise Erfassung der Symptomkonstellation<br />

und -dynamik sowie das aktive Abfragen von Alarmsymptomen.<br />

Alarmsymptome haben eine geringe Sensitivität, aber<br />

eine hohe Spezifität für zugrunde liegende nicht funktionelle<br />

Erkrankungen [298, 299] (vgl. auch Kommentar zu Statement<br />

3-1-3). Sind sie vorhanden, sollte die Arbeitsdiagnose eines<br />

<strong>Reizdarmsyndrom</strong>s zunächst verlassen werden.<br />

Erfahrungsgemäß bilden die Angaben vieler Patienten bei einer<br />

einmaligen anamnestischen Befragung das tatsächliche<br />

chronische Beschwerdebild nicht ausreichend ab. Daher sollten<br />

die Symptome über einen gewissen Zeitraum durch den Patienten<br />

täglich möglichst quantitativ erfasst und hierdurch<br />

besser „objektiviert“ werden, z. B. durch Symptomtagebücher<br />

(z.B. über visuelle Analogskalen, VAS) und Stuhlprotokolle. Als<br />

Instrumente können hierzu auch standardisierte, möglichst<br />

validierte Fragebogen (z.B. Rom III [5], Bristol Stool Form Scale<br />

[302], Bowel Disease Questionnaire [278] etc.) eingesetzt werden.<br />

Statement 3-1-6<br />

Weiteres Vorgehen anhand individueller Kriterien:<br />

Symptome: Art, Schwere, Dauer, Dynamik<br />

Patient: Alter, Persönlichkeit, Besorgnisgrad<br />

Layer P et al. <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> zur <strong>Definition</strong>,… Z Gastroenterol 2011; 49: 237 –293<br />

Im Rahmen der Basisdiagnostik soll eine körperliche Untersuchung<br />

(inklusive rektaler Untersuchung) durchgeführt werden.<br />

[Evidenzgrad D, Empfehlungsstärke ↑↑, starker Konsens]<br />

Kommentar<br />

Die körperliche Untersuchung dient in erster Linie dem klinischen<br />

Ausschluss von Befunden, die auf eine entzündliche<br />

oder maligne Grundkrankheit hinweisen könnten. Das <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />

weist keine sicher positiv verwertbaren Zeichen<br />

auf.<br />

“Organische” Hinweise?<br />

ja<br />

Kein RDS!<br />

Diagnosesicherung<br />

mittels gezielter<br />

weiterführender<br />

Diagnostik<br />

Abb. 3-1 Schema zum diagnostischen Vorgehen<br />

beim Verdacht auf ein RDS (Erstdiagnostik).<br />

Heruntergeladen von: Thieme Verlagsgruppe. Urheberrechtlich geschützt.