S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS

S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS

S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie ... - DGVS

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

238<br />

<strong>Leitlinie</strong><br />

Abkürzungsverzeichnis<br />

!<br />

ACPO akute kolonische Pseudoobstruktion, syn. Ogilvie-Syndrom<br />

CED chronisch entzündliche Darmerkrankungen<br />

CI Confidence Interval, engl.<br />

CIPO chronische intestinale Pseudoobstruktion<br />

CMV Cytomegalie Virus<br />

ENS enterisches Nervensystem<br />

FBDSI Functional Bowel Disorder Severity Index<br />

FBS Funktionelle Bauchschmerzen (engl. FAB, functional abdominal<br />

pain)<br />

FD Funktionelle Dyspepsie<br />

GSRS-IBS Gastrointestinal Symptom Rating Score<br />

HADS Hospital Anxiety Depression Scale, engl.<br />

H&E Hämatoxylin-Eosin-Färbung<br />

IBS Irritable Bowel Syndrome, engl.<br />

IBS-IS Irritable Bowel Syndrome Impact scale, engl.<br />

IBS-SSS IBS-severity scoring system, engl.<br />

ICC interstitielle Cajal-Zellen (engl. cells)<br />

IMC idiopathisches Megakolon/-rektum<br />

LGG Lactobacillus GG<br />

NNT Number Needed toTreat, engl.<br />

NTC Normal Transit Constipation, engl.<br />

SERT Seretonin Wiederaufnahme (engl. reuptake) Transporter<br />

STC Slow-Transit Constipation, engl.<br />

QOL Quality of Life, engl.<br />

PBMC periphere mononukleäre Blutzellen<br />

PHQ Patient Health Quenstionnaire<br />

PI-RDS Postinfektiöses <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />

RCT radomisierte kontrollierte Studie (engl. randomized controlled<br />

trial)<br />

PTSD Posttraumatic Stress Disorder, engl.<br />

RDS <strong>Reizdarmsyndrom</strong><br />

RDS-A RDS mit wechselndem (alternierendem) Stuhlverhalten<br />

(z. B. Phasen von Diarrhö im Wechsel mit Phasen von<br />

Obstipation)<br />

RDS-D <strong>Reizdarmsyndrom</strong>, Diarrhö-prädominant<br />

RDS-O <strong>Reizdarmsyndrom</strong>, Obstipations-prädominant<br />

RDS-M <strong>Reizdarmsyndrom</strong> mit gemischtem Stuhlverhalten (z. B.<br />

innerhalb eines Tages sowohl Diarrhö als auch Obstipation)<br />

SSRI Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (engl.<br />

reuptake inhibitor)<br />

TCA Trizyklische Antidepressiva<br />

Teil I – Einführung und Methodik<br />

!<br />

Hintergrund und Ziele<br />

Seit Formulierung der ersten deutschen Konsensus-Empfehlungen<br />

[1] hat sich unser Verständnis des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s von<br />

seinen Grundlagen bis hin zur Behandlung wesentlich verbessert.<br />

Verantwortlich hierfür sind bedeutende Fortschritte in<br />

der Aufklärung der Pathomechanismen sowie eine beträchtliche<br />

Zahl valider epidemiologischer Befunde und prospektiver,<br />

randomisiert-kontrollierter Studien unterschiedlichster Therapiekonzepte.<br />

Die vorliegende <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> wurde daher auf eine breite interdisziplinäre<br />

Grundlage gestellt: unter Federführung der Deutschen<br />

Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten<br />

(<strong>DGVS</strong>) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie<br />

und Motilität (DGNM) wirkten 11 weitere nationale Fachgesellschaften<br />

sowie die Patientenorganisation (Deutsche Reizdarmselbsthilfe<br />

e.V.) aktiv bei der Vorbereitung und Formulierung mit<br />

Layer P et al. <strong>S3</strong>-<strong>Leitlinie</strong> zur <strong>Definition</strong>,… Z Gastroenterol 2011; 49: 237 –293<br />

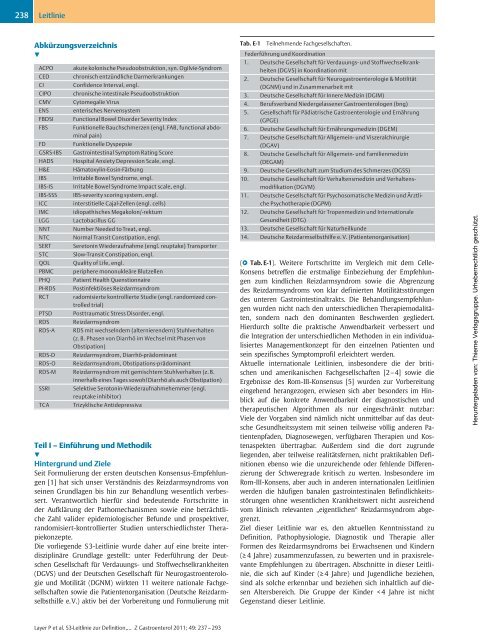

Tab. E-1 Teilnehmende Fachgesellschaften.<br />

Federführung und Koordination<br />

1. Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten<br />

(<strong>DGVS</strong>) in Koordination mit<br />

2. Deutsche Gesellschaft für Neurogastroenterologie & Motilität<br />

(DGNM) und in Zusammenarbeit mit<br />

3. Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM)<br />

4. Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (bng)<br />

5. Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung<br />

(GPGE)<br />

6. Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)<br />

7. Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie<br />

(DGAV)<br />

8. Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin<br />

(DEGAM)<br />

9. Deutsche Gesellschaft zum Studium des Schmerzes (DGSS)<br />

10. Deutsche Gesellschaft für Verhaltensmedizin und Verhaltensmodifikation<br />

(DGVM)<br />

11. Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche<br />

Psychotherapie (DGPM)<br />

12. Deutsche Gesellschaft für Tropenmedizin und Internationale<br />

Gesundheit (DTG)<br />

13. Deutsche Gesellschaft für Naturheilkunde<br />

14. Deutsche Reizdarmselbsthilfe e. V. (Patientenorganisation)<br />

(●▶ Tab. E-1). Weitere Fortschritte im Vergleich mit dem Celle-<br />

Konsens betreffen die erstmalige Einbeziehung der Empfehlungen<br />

zum kindlichen <strong>Reizdarmsyndrom</strong> sowie die Abgrenzung<br />

des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s von klar definierten Motilitätsstörungen<br />

des unteren Gastrointestinaltrakts. Die Behandlungsempfehlungen<br />

wurden nicht nach den unterschiedlichen Therapiemodalitäten,<br />

sondern nach den dominanten Beschwerden gegliedert.<br />

Hierdurch sollte die praktische Anwendbarkeit verbessert und<br />

die Integration der unterschiedlichen Methoden in ein individualisiertes<br />

Managementkonzept für den einzelnen Patienten und<br />

sein spezifisches Symptomprofil erleichtert werden.<br />

Aktuelle internationale <strong>Leitlinie</strong>n, insbesondere die der britischen<br />

und amerikanischen Fachgesellschaften [2–4] sowie die<br />

Ergebnisse des Rom-III-Konsensus [5] wurden zur Vorbereitung<br />

eingehend herangezogen, erwiesen sich aber besonders im Hinblick<br />

auf die konkrete Anwendbarkeit der diagnostischen und<br />

therapeutischen Algorithmen als nur eingeschränkt nutzbar:<br />

Viele der Vorgaben sind nämlich nicht unmittelbar auf das deutsche<br />

Gesundheitssystem mit seinen teilweise völlig anderen Patientenpfaden,<br />

Diagnosewegen, verfügbaren Therapien und Kostenaspekten<br />

übertragbar. Außerdem sind die dort zugrunde<br />

liegenden, aber teilweise realitätsfernen, nicht praktikablen <strong>Definition</strong>en<br />

ebenso wie die unzureichende oder fehlende Differenzierung<br />

der Schweregrade kritisch zu werten. Insbesondere im<br />

Rom-III-Konsens, aber auch in anderen internationalen <strong>Leitlinie</strong>n<br />

werden die häufigen banalen gastrointestinalen Befindlichkeitsstörungen<br />

ohne wesentlichen Krankheitswert nicht ausreichend<br />

vom klinisch relevanten „eigentlichen“ <strong>Reizdarmsyndrom</strong> abgegrenzt.<br />

Ziel dieser <strong>Leitlinie</strong> war es, den aktuellen Kenntnisstand zu<br />

<strong>Definition</strong>, <strong>Pathophysiologie</strong>, Diagnostik und Therapie aller<br />

Formen des <strong>Reizdarmsyndrom</strong>s bei Erwachsenen und Kindern<br />

(≥ 4 Jahre) zusammenzufassen, zu bewerten und in praxisrelevante<br />

Empfehlungen zu übertragen. Abschnitte in dieser <strong>Leitlinie</strong>,<br />

die sich auf Kinder (≥ 4 Jahre) und Jugendliche beziehen,<br />

sind als solche erkennbar und beziehen sich inhaltlich auf diesen<br />

Altersbereich. Die Gruppe der Kinder < 4 Jahre ist nicht<br />

Gegenstand dieser <strong>Leitlinie</strong>.<br />

Heruntergeladen von: Thieme Verlagsgruppe. Urheberrechtlich geschützt.