- Seite 1: Technische Universität München Wi

- Seite 5: Vorwort Vorwort Diese Studie wurde

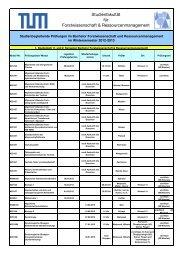

- Seite 8 und 9: IV Inhalt 4.2. Untersuchungsansätz

- Seite 11 und 12: Zusammenfassung Zusammenfassung Die

- Seite 13 und 14: Zusammenfassung Umweltbedingungen d

- Seite 15 und 16: Abstract Abstract Norway spruce is

- Seite 17 und 18: Abstract horizon specific physico-c

- Seite 19 und 20: TEIL A: Synthese 1. Einleitung Einl

- Seite 21 und 22: Einleitung Abb. 1: Schadbilder eine

- Seite 23 und 24: Grundlagen Schneeschurf auf 47% der

- Seite 25 und 26: Grundlagen Eine Besonderheit bilden

- Seite 27 und 28: Grundlagen auch Hangquellmoore und

- Seite 29 und 30: Grundlagen rezenten, flachgründige

- Seite 31 und 32: Grundlagen nur für gleiche Bodenty

- Seite 33 und 34: Grundlagen humusreicher und krümel

- Seite 35 und 36: Grundlagen 2.5. Ökologische Eigens

- Seite 37 und 38: Grundlagen Außer für Ca und Mg si

- Seite 39 und 40: Grundlagen Jahren vor Heute (b.p.)

- Seite 41 und 42: 2.7.1. Nutzungsgeschichte Grundlage

- Seite 43 und 44: Grundlagen dramatische Anstieg der

- Seite 45 und 46: Grundlagen 0,08 t/ha x 0,8 ein maxi

- Seite 47: Grundlagen Baumwachstum steigen. En

- Seite 51 und 52: Grundlagen Seslerio-Fagetum (Felsha

- Seite 53 und 54: Grundlagen Widersprüchlich hierzu

- Seite 55 und 56: Grundlagen Untersuchungszeitraum -

- Seite 57 und 58: Grundlagen Die noch geringe Erfahr

- Seite 59 und 60: Ziel und konzeptionelles Vorgehen 3

- Seite 61 und 62: Ziel und konzeptionelles Vorgehen W

- Seite 63 und 64: 4. Material und Methoden 45 4.1. Un

- Seite 65 und 66: Material und Methoden trockenen Kar

- Seite 67 und 68: Material und Methoden geworbenen. J

- Seite 69 und 70: Material und Methoden Sanierungsfl

- Seite 71 und 72: Material und Methoden ausschließli

- Seite 73 und 74: wurden nach Trocknung bei 105°C er

- Seite 75 und 76: Material und Methoden Gesamtnährel

- Seite 77 und 78: 5. Ergebnisse Ergebnisse Ergänzend

- Seite 79 und 80: Ergebnisse höheren Gesamtwurzellä

- Seite 81 und 82: Kollektiv n Baumhöhen Ergebnisse Z

- Seite 83 und 84: Ergebnisse adäquaten P-Anreicherun

- Seite 85 und 86: Anzahl verschiedener Mykorrhizen 12

- Seite 87 und 88: Ergebnisse Typen waren bei den Bäu

- Seite 89 und 90: 6. Diskussion Diskussion 6.1. Wurze

- Seite 91 und 92: Diskussion 1997, Lüscher 1990). Se

- Seite 93 und 94: Diskussion 6.2. Ernährung und Biom

- Seite 95 und 96: Diskussion Hohe pH-Werte und eine g

- Seite 97 und 98: Diskussion bodenchemisch bedingte N

- Seite 99 und 100:

Diskussion Kahlschläge gekennzeich

- Seite 101 und 102:

Diskussion durchgehend unausgewogen

- Seite 103 und 104:

fest. Diskussion Düngemaßnahmen s

- Seite 105 und 106:

Diskussion spielen die Eigenschafte

- Seite 107 und 108:

Diskussion Die optimalen Bedingunge

- Seite 109 und 110:

Diskussion mit bereits standortsang

- Seite 111 und 112:

Diskussion 14). Neben der mögliche

- Seite 113 und 114:

Diskussion 6.4. Verjüngungsnischen

- Seite 115 und 116:

Diskussion Bodenvegetationsverhält

- Seite 117 und 118:

Naturnaher, mäßig trockener Karbo

- Seite 119 und 120:

Resümee Rendzinastandorte, z.T. je

- Seite 121 und 122:

Empfehlungen für die Forstpraxis 8

- Seite 123 und 124:

Bergmischwälder Empfehlungen für

- Seite 125 und 126:

Empfehlungen für die Forstpraxis M

- Seite 127 und 128:

9. Forschungsanregungen Forschungsa

- Seite 129 und 130:

Literatur Literatur Abuzinadah RA,

- Seite 131 und 132:

Literatur Bosch C (1986) Standorts-

- Seite 133 und 134:

Literatur Ford ED (2000) Scientific

- Seite 135 und 136:

Literatur Katzensteiner K (2005) Un

- Seite 137 und 138:

Literatur Landesanstalt für Wald u

- Seite 139 und 140:

Waldforschung aktuell, 4 S. Literat

- Seite 141:

Naturschutzgebieten Bayerns 1, 73 S

- Seite 144 und 145:

Publikation I 126 Publikation I

- Seite 146 und 147:

Publikation I Abstract 128 Publikat

- Seite 148 und 149:

Publikation I 2. MATERIAL AND METHO

- Seite 150 und 151:

Publikation I 2.2. Soil processing

- Seite 152 und 153:

Publikation I 134 Publikation I sub

- Seite 154 und 155:

Publikation I 136 Publikation I Tab

- Seite 156 und 157:

Publikation I 138 Publikation I Mea

- Seite 158 und 159:

140 Publikation I 3.3. Seedling nut

- Seite 160 und 161:

142 Publikation I

- Seite 162 und 163:

Publikation I 144 Publikation I tio

- Seite 164 und 165:

Publikation I 4. DISCUSSION 146 Pub

- Seite 166 und 167:

Publikation I 148 Publikation I sho

- Seite 168 und 169:

Publikation I 150 Publikation I ten

- Seite 170 und 171:

Publikation I 152 Publikation I [14

- Seite 172 und 173:

Publikation I 154 Publikation I [40

- Seite 174 und 175:

Publikation II 156 Publikation II E

- Seite 176 und 177:

Publikation II 158 Publikation II 1

- Seite 179 und 180:

Publikation II Tabelle 1: Kurzbesch

- Seite 181 und 182:

Publikation II 2.3 Untersuchte Baum

- Seite 183 und 184:

Publikation II Im Einzelbaumansatz

- Seite 185 und 186:

Publikation II Tabelle 3: Stickstof

- Seite 187 und 188:

Publikation II Tabelle 4: Gesamtnä

- Seite 189 und 190:

Publikationen II Tabelle 5: Nährel

- Seite 191 und 192:

Publikationen II Tabelle 6: Nährel

- Seite 193 und 194:

Publikationen II Tabelle 7: Nährel

- Seite 195 und 196:

Publikation II „Humuschwund“ be

- Seite 197 und 198:

Publikation II verändern. Erkenntn

- Seite 199 und 200:

Publikation II Abbildung 1: Höhenz

- Seite 201 und 202:

Publikation II zogen worden. Daher

- Seite 203 und 204:

Publikation II zelentwicklung sein.

- Seite 205 und 206:

Zusammenfassung Publikation II Jung

- Seite 207 und 208:

Publikation II BACHMANN, M., T. PRE

- Seite 209 und 210:

Publikation II GLATZEL, G. (1971):

- Seite 211 und 212:

Publikation II MÖßNANG, M. (1992)

- Seite 213 und 214:

Publikation III Publikation III Bai

- Seite 215 und 216:

Abstract Publikation III The vertic

- Seite 217 und 218:

Materials and methods Study site de

- Seite 219 und 220:

Results ECM community structure 15.

- Seite 221 und 222:

Publikation III quently in the orga

- Seite 223 und 224:

Publikation III types, which result

- Seite 225 und 226:

Publikation III mus contents, and l

- Seite 227 und 228:

Publikation III teolytic enzymes to

- Seite 229 und 230:

Publikation III Düngeversuches an

- Seite 231 und 232:

Publikation III Hedin LO, Armesto J

- Seite 233 und 234:

Publikation III Read DJ, Perez-More

- Seite 235:

Publikation III 161, leg. 09.10.02

- Seite 238 und 239:

Publikation IV 220 Publikation IV R

- Seite 240 und 241:

Publikation IV 222 Publikation IV a

- Seite 242 und 243:

Publikation IV 224 Publikation IV F

- Seite 244 und 245:

Publikation IV Publikation IV proac

- Seite 246 und 247:

228 Publikation IV Values in the bi

- Seite 248 und 249:

Publikation IV 230 Publikation IV 3

- Seite 250 und 251:

Publikation IV 232 Publikation IV 3

- Seite 252 und 253:

Publikation IV 234 Publikation IV T

- Seite 254 und 255:

236 Variable Order of affiliation P

- Seite 256 und 257:

Publikation IV 238 Publikation IV 4

- Seite 258 und 259:

Publikation IV 240 Publikation IV I

- Seite 260 und 261:

Publikation IV 242 Publikation IV A

- Seite 262 und 263:

Publikation IV 244 Publikation IV G

- Seite 264 und 265:

Publikation IV 246 Publikation IV O

- Seite 267 und 268:

Danksagung Danksagung Die vorliegen