Neue Bücher - Instytut Książki

Neue Bücher - Instytut Książki

Neue Bücher - Instytut Książki

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

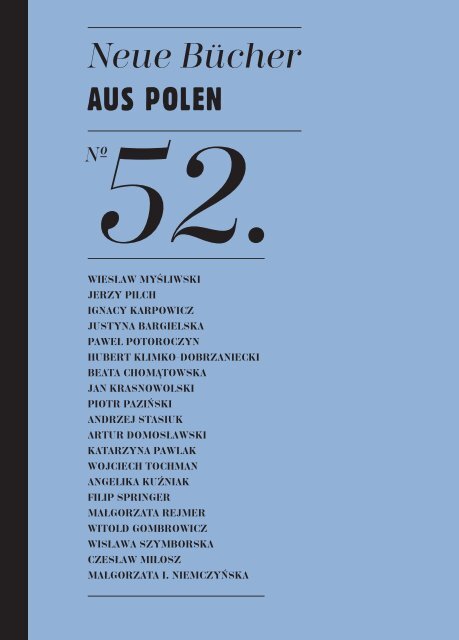

<strong>Neue</strong> <strong>Bücher</strong><br />

AUS POLEN<br />

N0<br />

52.<br />

WIESŁAW MYŚLIWSKI<br />

JERZY PILCH<br />

IGNACY KARPOWICZ<br />

JUSTYNA BARGIELSKA<br />

PAWEŁ POTOROCZYN<br />

HUBERT KLIMKO-DOBRZANIECKI<br />

BEATA CHOMĄTOWSKA<br />

JAN KRASNOWOLSKI<br />

PIOTR PAZIŃSKI<br />

ANDRZEJ STASIUK<br />

ARTUR DOMOSŁAWSKI<br />

KATARZYNA PAWLAK<br />

WOJCIECH TOCHMAN<br />

ANGELIKA KUŹNIAK<br />

FILIP SPRINGER<br />

MAŁGORZATA REJMER<br />

WITOLD GOMBROWICZ<br />

WISŁAWA SZYMBORSKA<br />

CZESŁAW MIŁOSZ<br />

MAŁGORZATA I. NIEMCZYŃSKA

DAS POLNISCHE BUCHINSTITUT<br />

INSTYTUT KSIĄŻKI<br />

Ul. Szczepańska 1<br />

PL 31-011 Kraków<br />

Tel: +48 12 433 70 40<br />

Fax: +48 12 429 38 29<br />

office@bookinstitute.pl<br />

Warschauer Filiale<br />

des Polnischen Buchinstitutes<br />

Pałac Kultury i Nauki<br />

Pl. Defilad 1, IX piętro, pok. 911<br />

PL 00-901 Warszawa<br />

Tel: +48 22 656 63 86,<br />

Fax: +48 22 656 63 89<br />

warszawa@instytutksiazki.pl<br />

Warszawa 134, P.O. Box 39

ADRESSEN DER VERLAGE<br />

UND AGENTEN<br />

AGENCE LITTÉRAIRE<br />

PIERRE ASTIER & ASSOCIÉS<br />

142, rue de Clignancourt<br />

750018 Paris<br />

T: +33 (0)1 53 28 14 52<br />

pierre@pierreastier.com<br />

www.pierreastier.com<br />

GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL<br />

ul. Foksal 17<br />

00-372 Warszawa<br />

T: +48 22 826 08 82, +48 22 828 98 08<br />

F: +48 22 380 18 01<br />

b.woskowiak@gwfoksal.pl<br />

www.gwfoksal.pl, www.wab.com.pl<br />

THE WYLIE AGENCY<br />

17 Bedford Square<br />

London WC1B 3JA<br />

T: +44 020 7908 5900<br />

F: +44 020 7908 5901<br />

mail@wylieagency.co.uk<br />

www.wylieagency.com<br />

AGORA<br />

KARAKTER<br />

WIELKA LITERA<br />

ul. Czerska 8/10<br />

00-732 Warszawa<br />

T: +48 22 555 60 00, +48 22 555 60 01<br />

F: +48 22 555 48 50, +48 22 555 47 80<br />

malgorzata.skowronska@agora.pl<br />

www.agora.pl<br />

ul. Kochanowskiego 19/1<br />

31–127 Kraków<br />

debowska@karakter.pl<br />

www.karakter.pl<br />

ul. Kosiarzy 37/53<br />

02-953 Warszawa<br />

T: +48 22 252 59 25<br />

wydawnictwo@wielkalitera.pl<br />

www.wielkalitera.pl<br />

CZARNE<br />

KORPORACJA HA!ART<br />

WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />

Wołowiec 11<br />

38-307 Sękowa<br />

T: +48 18 351 00 70, +48 502 318 711<br />

F: + 48 18 351 58 93<br />

redakcja@czarne.com.pl<br />

www.czarne.com.pl<br />

Pl. Szczepański 3a<br />

31-011 Kraków<br />

T/F: +48 12 422 81 98<br />

korporacja@ha.art.pl<br />

www.ha.art.pl<br />

ul. Długa 1<br />

31-147 Kraków<br />

T: +48 12 619 27 40<br />

F: +48 12 422 54 23<br />

j.dabrowska@wydawnictwoliterackie.pl<br />

www.wydawnictwoliterackie.pl<br />

DOM WYDAWNICZY PWN<br />

NISZA<br />

ZNAK<br />

ul. Gottlieba Daimlera 2<br />

02-460 Warszawa<br />

T: +48 22 695 45 55<br />

F: +48 22 695 45 51<br />

sekretariat@domwydawniczypwn.pl<br />

www.dwpwn.pl<br />

T: +48 22 617 89 61<br />

nisza@intertop.pl<br />

www.nisza-wydawnictwo.pl<br />

ul. Kościuszki 37<br />

30-105 Kraków<br />

T: +48 12 619 95 01<br />

F: +48 12 619 95 02<br />

nowicka@znak.com.pl<br />

www.znak.com.pl<br />

FUNDACJA WISŁAWY<br />

SZYMBORSKIEJ<br />

Pl. Wszystkich Świętych 2<br />

31-004 Kraków<br />

T: +48 12 429 41 09<br />

copyright@szymborska.org.pl<br />

www. szymborska.org.pl<br />

POLISHRIGHTS.COM<br />

ul. Kochanowskiego 19/1<br />

31-127 Kraków<br />

debowska@polishrights.com<br />

www.polishrights.com

AUSGEWÄHLTE<br />

PROGRAMME<br />

DES BUCHINSTITUTS<br />

DAS ÜBERSETZUNGSPROGRAMM ©POLAND<br />

ÜBERSETZERKOLLEGIUM<br />

Ziel des Programms ist es, Übersetzungen polnischer Literatur<br />

zu fördern und ihre Präsenz auf den ausländischen<br />

Buchmärkten zu stärken. Das Programm umfasst insbesondere<br />

Belletristik und Essayistik, Kinder- und Jugendliteratur,<br />

Sachbücher.<br />

Angebote können von allen Verlagen abgegeben werden,<br />

die ein in polnischer Sprache geschriebenes Buch in eine<br />

fremde Sprache übersetzen lassen und herausgeben<br />

wollen.<br />

Im Rahmen des Programms können u.a. folgende Kosten<br />

finanziert werden:<br />

• bis zu 100 % der Kosten des Lizenzerwerbs<br />

• bis zu 100 % der Übersetzungskosten eines Werkes<br />

aus dem Polnischen.<br />

Das Programm wird vom Buchinstitut in Zusammenarbeit<br />

mit dem Verein Villa Decius und der Jagiellonen-Universität<br />

durchgeführt. Es richtet sich an Übersetzer polnischer<br />

Literatur, die Belletristik, Essayistik, Dokumentarliteratur<br />

oder geisteswissenschaftliche Literatur im weitesten Sinne<br />

übertragen und bietet ein- bis dreimonatige Stipendienaufenthalte<br />

in Krakau.<br />

TRANSATLANTIK<br />

Transatlantik ist der alljährlich von dem Buchinstitut vergebene<br />

Preis für Persönlichkeiten, die sich für die Verbreitung<br />

der polnischen Literatur im Ausland einsetzen. Der<br />

Preis, dotiert mit 10.000 Euro, kann u. A. an Übersetzer,<br />

Verleger, Literaturkritiker, Polonisten verliehen werden.<br />

SAMPLE TRANSLATIONS ©POLAND<br />

Das Ziel dieses Programms – es richtet sich an Übersetzer<br />

polnischer Literatur – ist es, im Ausland für polnische<br />

Literatur zu werben, indem man Übersetzer ermutigt, polnische<br />

<strong>Bücher</strong> ausländischen Verlegern zu präsentieren.<br />

Bezahlt werden 20 Seiten einer Probeübersetzung.<br />

Die Bewerbungsformulare beider Programme können<br />

postalisch beim Buchinstitut in Krakau angefordert, oder<br />

von der Website www.bookinstitute.pl heruntergeladen<br />

werden.<br />

KONTAKT:<br />

Das Polnische Buchinstitut<br />

ul. Szczepańska 1<br />

PL 31-011 Kraków<br />

E-mail: office@bookinstitute.pl<br />

Phone: +48 12 433 70 40<br />

Fax: +48 12 429 38 29<br />

www.bookinstitute.pl<br />

Direktor des Polnischen Buchinstituts:<br />

Grzegorz Gauden

WIESŁAW<br />

MYŚLIWSKI<br />

ENDSPIEL<br />

Wiesław Myśliwski (geb. 1932), Schriftsteller, Essayist,<br />

Dramaturg. Er debütierte 1967 mit dem<br />

Roman „Nagi sad”, drei Jahre später veröffentlichte<br />

er „Pałac”. Er ist der Autor eines der wichtigsten<br />

polnischen Nachkriegsromane „Kamień na<br />

kamieniu“ (1984). Er veröffentlicht selten, meistens<br />

im Abstand von 10 Jahren. Er erhielt zweimal<br />

den renommierten Nike-Preis – für die Romane<br />

„Widnokrąg“ (1996) und „Traktat o łuskaniu fasoli“<br />

(2006).<br />

In seinem Roman „Endspiel” verwendet der Schriftsteller erneut<br />

seine bevorzugte narrative Form: den sich über den ganzen<br />

Text erstreckenden inneren Monolog eines namenlosen<br />

Protagonisten, der am Ende seines Lebens mit seiner Biographie<br />

abzurechnen versucht. In diesen weitläufigen Monolog<br />

schneiden sich Reminiszenzen hinein, Bilder und Szenen aus<br />

der Vergangenheit, die ohne Rücksicht auf die Chronologie<br />

eingebaut werden. Diese zerstreuten Stücke sind meist dramatisiert,<br />

in dialogischer Form.<br />

Ein Novum ist das Auftauchen eines Liebesmotivs. Der<br />

Monolog wird ergänzt durch Briefe, die die alte Jugendliebe<br />

des Protagonisten, Maria, ihm durch die Jahrzehnte geschrieben<br />

hat. Eigentümlich ist, dass der Protagonist des „Endspiels“<br />

auf keinen dieser Briefe geantwortet hat – obwohl sie alle voller<br />

Emotionen und Leidenschaft waren, obwohl ihm Maria<br />

ewige Liebe geschworen hat.<br />

Während der Lektüre entdeckt der Leser, dass diese Grausamkeit<br />

Maria gegenüber eine tiefere Motivation hat: Der<br />

Protagonist hängt obsessiv an der Idee der Freiheit. Er hatte<br />

mehrmals und absichtlich Berufe und Wohnorte gewechselt,<br />

nie ein Haus oder Möbel besessen (aus freier Entscheidung<br />

lebte er lediglich in möblierten, gemieteten Wohnungen) und<br />

war niemals eine längere Beziehung eingegangen.<br />

Er spricht davon, dass er „sich selbst freiwillig von allem<br />

enterbt hatte”, und stellt sich die Frage: „Im Namen wessen?<br />

Der Freiheit? Unsinn. Es sei denn, man begreift die Freiheit<br />

als eine permanente Flucht vor sich selbst.” Die grausamste<br />

seiner Fluchten war die vor Maria – die dümmste die Flucht<br />

vor der Malerei und seinem Talent.<br />

Er war ein vielversprechender Maler, doch er gab sein Studium<br />

an der Akademie der Schönen Künste auf und begann<br />

eine Lehre als Schneider. Diese Wahl war, wie alles in seinem<br />

Leben, zufällig und flüchtig. Aber liegt dem Leser hier eine<br />

Erzählung über ein schlimmes Schicksal, ein verpfuschtes<br />

Leben vor? Mitnichten.<br />

Was bedeutet denn ein gelungenes oder nicht gelungenes<br />

Leben? Was ist das Leben an sich? Solcher Art Fragen – elementare,<br />

endgültige, mit philosophischem Anspruch – findet<br />

man in diesem Buch viele. Auch wenn es pathetisch klingt:<br />

Myśliwski versucht, den Sinn des Lebens und das Geheimnis<br />

der menschlichen Existenz zu durchdringen, ohne dabei jedoch<br />

endgültige Wahrheiten zu formulieren oder eindeutige<br />

Antworten zu geben.<br />

Es wäre wichtig, auf den Titel des Romans einzugehen.<br />

Der Held des Buches ist leidenschaftlicher Kartenspieler; am<br />

liebsten spielte er Poker mit dem Schuster Mateja; doch seine<br />

wichtigste Partie spielt er auf dem Friedhof – man kann es gar<br />

nicht anders verstehen – mit dem Geist Matejas.<br />

Im gewissen Sinne hebt der Autor die bedrohliche Bedeutung<br />

des Wortes „Ende“ im Titel wieder auf, was seine völlige<br />

Bestätigung im Finale des Werkes finden wird:<br />

Der letzte Brief Marias, einer lebensmüden alten Dame,<br />

informiert den Protagonisten über ihre Absicht, Selbstmord<br />

zu begehen. Dieser Abschiedsbrief ist jedoch keinesfalls der<br />

letzte – was sich nicht nur dadurch erklärt, dass Maria von<br />

ihrem Plan zurückgetreten war. Woher sie ihn abschickte, ist<br />

leicht zu erraten.<br />

Es ist schwer, eine schönere Coda für ein ergreifendes Liebeslied<br />

zu finden, als sie Myśliwski im „Endspiel“ anstimmt:<br />

Das Paar, das im Leben keine Erfüllung fand, findet sich im<br />

Jenseits, unter ungleich angenehmeren Bedingungen; dort,<br />

wo die vergehende Zeit keine Bedeutung hat, wo Jugend und<br />

Schönheit keine Rolle spielen.<br />

WIESŁAW MYŚLIWSKI<br />

„OSTATNIE ROZDANIE”<br />

ZNAK, KRAKÓW 2013<br />

140×205, 448 PAGES<br />

ISBN: 978-83-240-2780-4<br />

TRANSLATION RIGHTS:<br />

ZNAK<br />

Dariusz Nowacki

ENDSPIEL<br />

ÜBER DEM SEE<br />

lag um diese frühe Zeit ein Nebel, der stellenweise so dicht<br />

war, dass man – wenn man vom hohen Ufer hinunterschaute<br />

– mit dem Blick den unten liegenden Wasserspiegel nicht<br />

erfassen konnte. Erst als die auf der anderen Seite, am gegenüberliegenden<br />

Ufer aufgehende Sonne begann, den<br />

Nebel zu durchdringen, tauchte der See allmählich aus der<br />

Tiefe auf. Es war etwas Einzigartiges in dieser Sonne, die<br />

sich so hartnäckig durch den Nebel kämpfte – der sich dabei<br />

zusammenzog, als würde er sich wehren. Vielleicht habe<br />

ich aber mittlerweile vergessen, wie die Sonne aufgeht, und<br />

ich entdeckte es in diesem Moment aufs <strong>Neue</strong>. Wann habe<br />

ich wohl zum letzten Mal den Sonnenaufgang gesehen, versuchte<br />

ich mich zu erinnern. Es musste schon so lange her<br />

sein, dass der Gedächtnisfaden abgerissen war.<br />

Ich bedauerte, dass ich nicht mehr malte. Würde ich<br />

malen, würde ich die Staffelei am Ufer aufstellen und versuchen,<br />

diese Sonne auf Leinwand zu übertragen. Ich hätte<br />

sogar einen Titel: „Die Geburt der Sonne“. Sie war beinahe<br />

lichtlos, der Strahlen und ihrer Wärme beraubt, verdünnt<br />

durch den Nebel, der sie aus der Welt heraussaugte; so<br />

dass nicht einmal die Erde stark genug war, ihr zu helfen.<br />

Ich spürte den Schmerz der Sonne, ihre unglaubliche Anstrengung,<br />

wenn sie sich selbst auf diese Welt presste. Es<br />

schien mir, als würde sie die ganze Erde mit sich reißen,<br />

zusammen mit diesem bodenlosen, endlosen Nebel. Und<br />

ich war geradezu erleichtert, als sie sich endlich freigekämpft<br />

hatte. Danach wanderte sie in einem breiten Band<br />

über den Wald, der wie speziell für sie herausgeschlagen<br />

worden war, damit sie nichts mehr auf ihrem Weg zum See<br />

aufhalten konnte. Sie erreichte auf der anderen Seite das<br />

Ufer und tauchte dort ein, wusch ihre Qualen ab. Und dann<br />

wandelte sie über den Wasserspiegel, offenbar auf uns zu,<br />

zerschnitt den Nebel mit ihren Strahlen, und ich spürte<br />

eine sonderbare Anspannung, die wohl jeder Erwartung<br />

inne wohnt. Ich wartete, bis sie an das hohe Ufer kam, wo<br />

ich mit meinem Oskar wartete. Er spürte wohl dasselbe,<br />

denn er ließ sich niemals fortziehen, bevor die Sonne so<br />

nahe an uns herangekommen war, dass ich sagen konnte:<br />

Ich danke dir, Sonne, dass du aufgegangen bist – und Oskar<br />

fröhlich bellte. Nach einigen Tagen zog er mich schon von<br />

alleine an dieses Ufer. Dort setzte er sich auf die Hinterpfoten<br />

und gab keinen Laut von sich, kein Winseln, Knurren<br />

oder Bellen. Er hob nur den Kopf und schaute mich beunruhigt<br />

an. Und wir warteten, bis die Sonne aufging. Erst,<br />

wenn sie an uns herangekommen war, ließ sich Oskar in<br />

den Wald führen.<br />

Auf der anderen Seite des Sees war ein Gebäude zu sehen,<br />

ein Ferienhaus oder eine Pension. Es schien viel größer

als das unsere, doch sogar in der vollen Sonne konnte man<br />

nichts weiter erkennen, außer, dass es da stand. Unsere<br />

Pension war nicht groß, man könnte sagen, bescheiden,<br />

aber die Anzeige in der Zeitung hatte mich gelockt: „Wo,<br />

wenn nicht hier, inmitten der Wälder, wollen Sie sich erholen?“<br />

Ich habe gedacht, dass es bestimmt nicht voll sein<br />

würde, denn wer sollte wegfahren zu einer Zeit, da die Blätter<br />

beinahe vollständig von den Bäumen gefallen sind und<br />

die Nächte kalt werden.<br />

Und tatsächlich: Außer mir wohnte dort nur der zuvor<br />

erwähnte Herr Dionizy. Wären die Besitzerin und ihr Sohn<br />

nicht gewesen (der zwei-drei Mal die Woche vorbeischaute,<br />

weil er woanders wohnte), hätte man meinen können,<br />

die Pension sei ausgestorben. Ich wohnte alleine im ersten<br />

Stock und Herr Dionizy im Erdgeschoss, weil er Schwierigkeiten<br />

mit dem Gehen hatte. Schwer stützte er sich auf<br />

seinen Stock, als ob er jeden Schritt mit Schmerzen bezahlen<br />

würde. Wahrscheinlich ging er gar nicht spazieren, zumindest<br />

habe ich ihn nie draußen gesehen, weder morgens<br />

noch nachmittags oder abends. Angeblich hatte er ein Auto<br />

voll mit <strong>Bücher</strong>n dabei. Der Sohn der Besitzerin (der die<br />

Versorgung der Pension und diverse Reparaturen besorgte,<br />

und im Herbst, so wie jetzt, das Laubrechen), erzählte,<br />

dass er zwei Mal gehen musste, um die <strong>Bücher</strong> ins Haus zu<br />

bekommen. Außerdem musste er jetzt auch noch Samstag<br />

Abend beinahe alle Zeitungen und Zeitschriften der ganzen<br />

Woche zusammensuchen und sie Herrn Dionizy vorbei<br />

bringen.<br />

Ich überlegte, wann er Zeit hatte zu schreiben, wenn er<br />

das alles las. Er hatte mir immer mal eine Zeitung oder eine<br />

Zeitschrift angeboten, in der, seiner Meinung nach, etwas<br />

Interessantes stand. Ich bedankte mich, sagte, ich würde<br />

es gerne lesen, aber dass ich ebenfalls zum Arbeiten her<br />

gekommen sei und keine Zeit habe. Außerdem bekam ich<br />

jedes Mal mit, wenn ich spazieren oder mit Oskar Gassi ging,<br />

dass Herr Dionizy Radio hörte. Entweder war er schwerhörig<br />

oder mochte es sehr laut, um nichts zu verpassen. Es gibt<br />

Menschen, die die Stille nicht vertragen, weil sie sich darin<br />

verlieren, wie im Nebel. Vielleicht ist für sie Stille gleichbedeutend<br />

mit Einsamkeit.<br />

Auch wenn ich schon ein gutes Stück von der Pension<br />

weg war, hörte ich das Radio noch. Abends wiederum, wenn<br />

die Nachrichten begannen, setzte sich Herr Dionizy regelmäßig<br />

in den Speiseraum vor den Fernseher. Er ließ keinen<br />

Tag aus, und oft schaute er bis tief in die Nacht. Nicht nur<br />

die Tagesschau, auch Talkshows, Pressekonferenzen, Kommentare,<br />

Interviews, er sprang zwischen den Sendern hin<br />

und her und drehte die Lautstärke so weit hoch, dass ich es<br />

noch hinter meiner Tür im ersten Stock hörte.<br />

Zugegeben: Er hatte er sich gefreut, als ich angekommen<br />

war. Er kam an seinem Gehstock herausgehumpelt und begrüßte<br />

mich herzlich, als hätten wir uns schon öfter in dieser<br />

Pension getroffen:<br />

„Ah, endlich jemand, mit dem man ein Wort wechseln<br />

kann. Ich heiße Sie hier hoffnungsvoll willkommen!“<br />

Schon am nächsten Tag beim Mittagessen (er verspeiste<br />

gerade das Hauptgericht), griff er sich seinen Teller und<br />

Besteck und setzte sich an meinen Tisch.<br />

„Sie erlauben? Es isst sich so schlecht alleine. Für wie lange<br />

sind Sie hergekommen?“<br />

Am nächsten Tag überreichte er mir seine Visitenkarte:<br />

„Da steht auch die Mobilnummer. Ich gebe sie nur vertrauenswürdigen<br />

Menschen. Sollten Sie in meiner Stadt<br />

sein, besuchen Sie mich bitte. Sie sind herzlich eingeladen.<br />

Nur rufen Sie bitte vorher an.“<br />

Ich warf einen Blick darauf. Dionizy Orzelewski. Die Adresse.<br />

Mehr nicht.<br />

„Danke“, erwiderte ich. „Wenn ich dort sein sollte, werde<br />

ich es nicht versäumen, Ihrer Einladung zu folgen.“ Ich<br />

stellte mich ebenfalls vor und schob seine Visitenkarte in<br />

die Brusttasche meines Jacketts. Später, zu Hause, nach<br />

meiner Rückkehr, steckte ich sie in mein Adressbuch, obwohl<br />

ich noch überlegte, warum ich es tue. Auch wenn<br />

ich jemals in die Stadt kommen sollte, in der Herr Dionizy<br />

wohnte, würde ich ihn eh nicht anrufen. Und ich hatte nicht<br />

vor, nochmal in diese Pension zu kommen. Ich habe seine<br />

Visitenkarte in meinem Notizbuch nie wieder gesehen;<br />

womöglich klebte sie an einer anderen. Visitenkarten hängen<br />

manchmal so aneinander, wenn man nicht regelmäßig<br />

reinschaut.<br />

Ein paar Tage später fing er an, mir zu erzählen, was er<br />

gerade in den Zeitungen gelesen hatte. Danach ging es darum,<br />

was im Radio kam und schließlich, was er am Abend<br />

zuvor im Fernsehen gesehen hatte. Ich tat so, als ob ich zuhören<br />

würde, doch mit den Gedanken war ich woanders. Ich<br />

habe mir diese Fähigkeit erarbeitet, damit niemand merkte,<br />

dass ich nicht zuhörte.<br />

Er hatte den Mund voller Essen, so dass sich die Worte<br />

da durch pressen mussten, undeutlich waren, wie vermengt<br />

mit den Speisen, so dass nur wenige zu verstehen waren.<br />

Und an einem weiteren Tag, seiner wohl sicher, dass er<br />

mich mit seinem Vertrauen bedenken konnte, wurde er<br />

hitzig – als ob er an einer der Fernsehdebatten teilnehmen<br />

würde, die er abends zuvor im Fernsehen gesehen hatte. Er<br />

hob die Stimme, sie schwoll vor Wut und Spott, er lästerte,<br />

lachte sarkastisch, warf mit Beleidigungen um sich, doch es<br />

fiel mir schwer zu erkennen, wen er denn meinte.<br />

„Was glauben die, wer sie sind, diese Idioten, dieses<br />

Pack!“ Vor Wut knallte er mit seiner Gabel auf den Teller,<br />

also verstand ich soviel, dass es um irgendwelche Idioten<br />

und irgendwelches Pack gehen musste.<br />

Ungefähr in der Mitte meines Urlaubs war ich so erschöpft<br />

von seiner Anwesenheit, dass ich überlegte, wie ich<br />

ihn loswerden könnte. Ich kam auf die Idee, schon früher<br />

zu den Mahlzeiten zu erscheinen, doch es half nichts. Dann<br />

ging ich später als gewohnt essen, aber auch das brachte<br />

nichts. Von irgendeinem Instinkt geführt, kam er ebenfalls<br />

früher oder später zum Essen. Ich überlegte schon, ob ich<br />

nicht abreisen sollte. Wenn ich mir seine Ausführungen bei<br />

jeder Mahlzeit anhören müsste, bis zum Schluss, würde ich<br />

mich nicht erholen. Und wegen der Erholung war ich doch<br />

hergekommen.<br />

Irgendwann setzte er sich beim Mittagessen wieder an<br />

meinen Tisch, offenbar aufgebracht, denn kaum machte er<br />

es sich auf dem Stuhl bequem (er hatte wegen seines kaputten<br />

Beins auch mit dem Sitzen Probleme) schon bombardierte<br />

er mich mit der Frage:<br />

„Was halten Sie davon, was gerade los ist?“<br />

Aus dem Polnischen von Paulina Schulz

JERZY<br />

PILCH<br />

DER DÄMONEN<br />

VIELE<br />

Jerzy Pilch (geb. 1952), einer der bekanntesten<br />

und beliebtesten polnischen Schriftsteller der Gegenwart.<br />

Autor von neunzehn <strong>Bücher</strong>n, übersetzt<br />

in siebzehn Sprachen. Pilch wurde sieben Mal für<br />

den Nike-Preis nominiert und erhielt ihn 2001 für<br />

den Roman „Pod Mocnym Aniołem“. „Wiele demonów”<br />

ist sein erster Roman seit fünf Jahren.<br />

Der von den Kritikern enthusiastisch aufgenommene neue<br />

Roman von Jerzy Pilch nimmt zwei große Themen der Weltliteratur<br />

auf: Liebe und Tod, Begierde und Verlust, Ekstase<br />

und das Nichts.<br />

Ein düsterer Pessimismus wechselt sich hier ab mit dem<br />

orgiastischen Rhythmus der Freude am Erzählen, Entzücken<br />

alterniert mit Spott, Glauben mit Gottlosigkeit. Überaus realistisch<br />

wird hier das Leben der polnischen Lutheraner in<br />

einem Ort namens Sigła dargestellt, in den sechziger Jahren<br />

des zwanzigsten Jahrhunderts.<br />

Das Lokale und das Private sind den Lesern von Jerzy Pilch<br />

wohlbekannt – denn Sigła ist nichts Anderes als der Heimatort<br />

des Schriftstellers Wisła; der Geburtsort nicht nur von Pilch,<br />

sondern beinahe seiner gesamten literarischen Welt. Die Symbolik<br />

von „Der Dämonen viele“ rührt aus der protestantischen<br />

Theologie, die Struktur ähnelt einem literarischen Mythos –<br />

zwar einem Mythos, der von dem Nichts und der Erschöpfung<br />

durchsetzt ist, der aber den Leser dennoch durch die Suggestivität<br />

der Bilder erstaunt und ihn mit dem Spannungsbogen<br />

des Plots und dem Tempo der Erzählung begeistert.<br />

Das Leben der Bewohner von Sigła ist scheinbar kalt und<br />

düster – denn die Protestanten sparen am Heizmaterial und<br />

sitzen in nicht ausreichend beleuchteten Räumen herum. Hier<br />

pulsieren Leidenschaften und Süchte, und dennoch herrscht<br />

hier Ordnung. Die Welt kann von schmerzhafter Schönheit<br />

sein, wenn morgens das Gras in der Oktober-Sonne dampft<br />

oder wenn „der Frost die Welt festhält wie ein kristallener<br />

Schraubstock“. Ebenso kann sie von durchdringender Widerlichkeit<br />

sein:<br />

„Der Mensch wird am Boden eines entsetzlichen Abgrundes<br />

geboren, lebt ohne jeglichen Sinn, und stirbt unter Qualen.“<br />

Der Tod – mit verschiedenen Formen und Gesichtern<br />

– sucht den Erzähler und die Romanfiguren heim, lockt und<br />

entsetzt sie gleichermaßen.<br />

Dabei ist der Erzähler eine durchsichtige Gestalt, die dem<br />

Autor selbst sehr nahe verwandt ist.<br />

Die kindlichen Ängste kennen den Tod besser als die Wirklichkeit.<br />

„Die Diele ist eine düstere, eiskalte Fieberphantasie.<br />

Sie werden sterben, sterben, sterben. Unter dem vom bräunlichen<br />

Frost bezogenen Dachfirst glimmt eine schwache Funzel.<br />

Jemand schleicht durch den Garten.“<br />

Das Verschwinden und die Suche nach einer der schönen<br />

Töchter des Pastors Mrak machen aus dem Roman eine Art<br />

Krimi; doch es ist nur scheinbar ein Krimi, dessen Wesen das<br />

Geheimnis, und nicht dessen Lösung ist.<br />

Zugegeben: Nach „Jahren der Überlegung“ weist der hellsichtige<br />

Briefträger tatsächlich auf einen Ort, an dem der<br />

„von niemals tauenden braungrünen Eisschollen zugewucherte,<br />

kirschrote, so dunkelkirschrote, dass er fast schwarz<br />

war“ Schlafanzug des jungen Fräuleins Mrak liegt. Doch die<br />

angebliche Leiche erscheint nur in gelegentlichem Aufblitzen,<br />

außerhalb des Erzählstranges. Es ist ein Verschwinden wie<br />

aus dem Film „Picknick on Hanging Rock“ von Peter Weir, wie<br />

es der Autor selbst beschreibt.<br />

Das Mädchen wird zu einem Geist dieses Romans, zu<br />

einem jungfräulichen Engel, eingetaucht in einen dichten,<br />

sinnlichen Nebel. Ola ist wie Ophelia, ein Symbol für die Unmöglichkeit<br />

der erotischen Erfüllung. Das Geheimnis um ihr<br />

Schicksal ist ein Köder für den Leser; ihr Körper ein immer<br />

weiter rückendes Versprechen, nicht nur für die Männer, sondern<br />

auch für ihre Mutter und ihre Schwestern.<br />

Das wahre Entsetzen spielt sich in den Häusern ab, im Alltag,<br />

im Leben, das man fleißig in die Hölle verwandelt. Das<br />

Dämonische, Teuflische der Existenz in einer religiösen Gemeinschaft<br />

ist ein Paradox der Pilch-Protestanten, die seine<br />

autobiographischen Romane bevölkern.<br />

Dennoch ist dieses Buch kein düsterer Horror. Es ist eine<br />

dichte, narkotische Erzählung über die Dämonen der Literatur<br />

und die Unausweichlichkeit des Todes.<br />

Kazimiera Szczuka<br />

JERZY PILCH<br />

„WIELE DEMONÓW”<br />

WIELKA LITERA, WARSZAWA 2013<br />

215×130, 480 PAGES<br />

ISBN: 978-83-63387-91-4<br />

TRANSLATION RIGHTS:<br />

POLISHRIGHTS.COM

DER DÄMONEN<br />

VIELE<br />

In der Mitte<br />

des vergangenen Jahrhunderts arbeitete bei der Post in<br />

Sigła der Briefträger Fryderyk Moitschek, der das Geheimnis<br />

des menschlichen Lebens kannte, der wusste, wohin<br />

wir gehen und was nach dem Tode sein würde. Nur eine<br />

Handvoll Menschen glaubte ihm – obwohl alles, was er vorhergesagt<br />

hatte, oder vielmehr alles, was er aus einer dicken<br />

Kladde herauslas, auf Punkt und Komma stimmte.<br />

Die Menschen starben, erkrankten und wurden gesund<br />

nach seinen Prophezeiungen, das Wetter wurde so, wie er<br />

es gesagt hatte, gezielt sagte er die Föhnwinde voraus, stickig<br />

wie Friedhofserde, die Hochwasser, die so schlimm waren,<br />

dass sie Brücken abrissen, die Hitzewellen, die sich wie<br />

Öl über die Welt legten, sowie die unerwartet von allen Seiten<br />

herankommenden eiskalten und schneereichen Winter.<br />

An Fußball hatte er lediglich mittelmäßiges Interesse,<br />

nur hin und wieder; also konnte man ihn nur schwer überreden,<br />

die Ergebnisse vorauszusagen. Aber wenn er schon<br />

tippte, dann fehlerfrei: Real Madrid, Ruch Chorzów, FC<br />

Santos, Wisła Kraków, ja, sogar unsere Elf aus der A-Liga!<br />

Überhaupt schossen und verloren alle Mannschaften, auf<br />

die er seinen Blick richtete, immer genauso viele Tore, wie<br />

es ihm beliebte.<br />

Es geschah selten, denn er vermied Situationen, in denen<br />

seine Gabe nicht nur mit dem leichten Geldverdienen,<br />

sondern überhaupt mit irgendwelchen unanständigen Manipulationen<br />

in Verbindung gebracht werden konnte. Ohne<br />

den Schatten eines Zweifels – man spürte, dass Fryderyks<br />

Heiligkeit nicht darin begründet liegt, das Wunder der wöchentlichen<br />

Fußballergebnisse zu vollbringen, die Lotto-<br />

Zahlen vorherzusagen oder konsequent die Nieten bei einer<br />

Tombola zu vermeiden; man spürte es, man spürte es ganz<br />

eindeutig, und man drängte nicht, mit aller Diskretion.<br />

Bringe mich nicht auf böse Gedanken, Antichrist! Weiche<br />

von mir, Satan! „Und da der Teufel alle Versuchung<br />

vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeitlang.“ (Lukas 4, 13)<br />

Fryc war kein Illusionist, der seinen Lebensunterhalt mit<br />

atemberaubenden Tricks verdiente. Er war Prophet, mit<br />

Leib und Seele. Mit dem Leib unseres Herrn und der Seele<br />

des Heiligen Geistes. Sein Königreich war nicht von dieser<br />

Welt. Geld hatte er ohne Ende, woher, wusste keiner, aber<br />

es waren auf keinen Fall Honorare für prophetische Dienste<br />

an der Menschheit.<br />

Zuza Bujok hat er Koma und Aufwachen aus dem Koma<br />

geweissagt, Józek Lumentiger Abstinenz und das Verwerfen<br />

dieser Abstinenz, Polen den Kommunismus und das Ende<br />

des Kommunismus. Alles selbstverständlich gratis, im letzten<br />

Falle nicht nur gratis, sondern auch mit einem enormen<br />

patriotischen Enthusiasmus .

So war es mit allem und so war es immer: gratis, gratis<br />

und nochmal gratis. Niemals hatte er für etwas Geld genommen,<br />

keinen Pfennig, obwohl er oft genug Auslagen hatte,<br />

obwohl er Zeit ohne Ende opferte, obwohl er seine Gesundheit<br />

und somit sein Leben aufs Spiel setzte. Wohl nur Gott<br />

der Herr, der Geist der literarischen Fiktion und einige wenige<br />

andere Transzendenzen wissen, welcher Anstrengung<br />

Fryc seinen Körper unterwarf und welchen Raubbau er an<br />

seiner irdischen und somit fragilen Existenz betrieb.<br />

Seine Leute hat er immer ernst genommen, da kann<br />

man nichts sagen, mit großer Hingabe half er, wo er konnte,<br />

kümmerte sich überaus aufopferungsvoll, und unterstützte<br />

die Seinen nicht nur in Krankheit. Leider verwendete er seine<br />

Kräfte, Fähigkeiten und die glühende Leidenschaft eines<br />

begabten Heilers nicht nur an uns. Anderen diente er auch,<br />

oft vollkommen Fremden, die nicht aus Sigła, sondern aus<br />

aller Herren Länder kamen – er half ihnen mit derselben,<br />

oder sogar mit noch glühenderer Hingabe (man konnte es<br />

nur schwerlich erkennen); er löste ihre Probleme, kurierte<br />

sie von diversen Phobien, fand unrettbar verlorene Dinge<br />

wieder, warnte vor konkreten Gefahren, empfahl detaillierte<br />

Hauskuren.<br />

Und er diente vor allem (was sollen wir die Wahrheit<br />

verschleiern) überaus eifrig den Vertreterinnen des schönen<br />

Geschlechts: wenn er mit ihnen all die wichtigen und<br />

unwichtigen Details der Therapie besprach, ihnen eine positive,<br />

endlich positive Veränderung ihres Schicksals versprach,<br />

gut, kleinere Hindernisse sah er immer noch, aber<br />

er erklärte gleichzeitig, wie man sie mit links überwinden<br />

konnte und erörterte die Situation eingehend. Alles tipptopp,<br />

aber zu welchem Preis? Wenn man sagen würde, dass<br />

er Raubbau mit seiner Existenz, seiner körperlichen Form<br />

und seiner Kondition betrieb, wäre dies mehr als untertrieben;<br />

es war räuberisch und leichtsinnig, in seiner aufopferungsvollen<br />

Haltung unverantwortlich – denn nie sah<br />

jemand Fryc beispielsweise etwas essen.<br />

Niemand. Nie. Versteht ihr das? Niemand, niemals, und<br />

er musste doch etwas essen! Musste er nicht? Aß er gar<br />

nichts? Lebte er von Luft? Die ganzen Fälle und Unfälle beschäftigten<br />

ihn demnach so stark, dass er nicht einmal für<br />

ein belegtes Brot Zeit hatte? Nur ein Apfel zwischen Tür<br />

und Angel? Aber auch einen Apfel hat ihn keiner je essen<br />

sehen! Man sprach nur davon. Die Erzählungen und Legenden<br />

über Fryc' Apfel. Anekdoten? Dies und das. Hunderte<br />

von Fragen, doch im Grunde nur eine Frage: Hat unser Heiler<br />

und Wohltäter heute schon etwas gegessen? Einen Apfel,<br />

zum Mittagessen. Einen. Eher klein als groß. Fryc lebt von<br />

einem Apfel am Tag? So sieht es aus.<br />

Eines Tages wird er umfallen und alles wird vorbei sein.<br />

Schluss mit den Prophezeiungen, Schluss mit den Wundern,<br />

Schluss mit den Rezepten gegen Selbstmordgedanken. Nein,<br />

Fryc wird nicht umfallen, er sieht nicht schwächlich aus.<br />

Und das ist das Schlimmste! Es wäre tausend Mal besser,<br />

wenn man ihm seine Anstrengungen, seine Qualen, sein<br />

Hungern und seine Schwäche ansehen würde. Im Gesicht<br />

sieht es zwar schlimm aus, aber es ist nicht gefährlich. Unsichtbar,<br />

verborgen in Herz und Hirn droht es mit einer<br />

Explosion. Fryc explodierte, in der Tat – aber mit seinen<br />

Wundern.<br />

Aus dem Haus der Familie Kubatschke hatte er den Geist<br />

des Ehemannes vertrieben, der zu Lebzeiten eifersüchtig,<br />

und nach seinem Tode wahnsinnig eifersüchtig war. Dem<br />

Doktor Nieobadany hatte er vier Töchter vorausgesagt,<br />

und als er den Braten roch, korrigierte er auf sieben. Herrn<br />

Ujma, Direktor der Mineralbrunnen-Anlage, heilte er von<br />

seinen homosexuellen Neigungen. Emilka Morzolikówna<br />

schlug er die Selbstmordgedanken aus dem Kopf. Und das<br />

alles quasi fastend? Spürte er keinen Hunger, weil er keinen<br />

Appetit hatte? War sein sanfter Körper so von der Kraft<br />

seines Geistes erschlagen, dass er nicht einmal die Mindestrationen<br />

an Essbarem verlangte? Um es weiter zu fassen:<br />

die Verdauungsprozesse (von der Ausscheidung ganz zu<br />

schweigen) ziemen sich offenbar nicht für den wahren<br />

Propheten? Nein. Ehrlich gesagt sind für einen Propheten<br />

sogar die subtilsten somatischen oder biologischen Aspekte<br />

ungehörig. War Fryc ein Geist? Er hatte nie jemandem die<br />

Hand gegeben, und unvermeidlich ergibt sich die Frage, ob<br />

ihn jemals jemand berührt hatte? Wenigstens die zahlreichen<br />

Frauen, die ihn zu besuchen pflegten? Ihr würdet euch<br />

wundern, und wie! Und ihr werdet euch wundern, zweifelsohne,<br />

nur etwas später.<br />

Angeblich hatte Fryc bereits einige Jahre vor dem Krieg<br />

und einige Jahrzehnte vor dem Fall der Berliner Mauer in<br />

seinem Notizbuch neue Landkarten von Europa und Asien<br />

mit Bleistift gezeichnet. Diejenigen, die sie gesehen haben,<br />

behaupteten, dass mit Ausnahme von Ostpreußen und<br />

Turkmenistan alles bis auf den Millimeter stimmte.<br />

Ob er Tote ins Leben zurückgerufen hatte ist nicht gewiss.<br />

Doch mit absoluter Gewissheit hat er den praktisch<br />

toten Liebling der Pastorenfrau, Juda Tadeusz, die klügste<br />

der drei Pfarrkatzen, zurück ins Leben geholt. Greta und<br />

Maryna, den beiden Kühen von Józef aus Ubocze, hatte er<br />

die schmerzhafte Schwellung von den Eutern genommen<br />

– auf den ersten Blick nichts Besonderes, doch Fryc hat es<br />

aus der Entfernung getan. Den gelähmten Schäferhund,<br />

den Rädelsführer vom Rudel der Frau Scherschenick, rief<br />

er mit schrecklicher Stimme an: „Wirf deinen Stock von<br />

dir! So sage ich dir, wirf deinen Stock von dir!“ Das vor<br />

Angst beinahe wahnsinnig gewordene Tier hatte den Stock<br />

zwar nicht von sich geworfen, denn es hatte, man wird es<br />

beschwören, gar keinen benutzt, doch es erhob sich auf<br />

alle Viere. Nicht nur, dass sich der Hund erhoben hätte! Er<br />

schlich noch einige Jahre eher recht als schlecht durch die<br />

Welt. Und wenn er Fryc erblickte oder schon von Weitem<br />

seine Witterung aufnahm, so fuhren weitere heilenden<br />

Energien in ihn ein, denn er floh mit äußerst gesundem<br />

Heulen, wohin der Pfeffer wächst.<br />

Und ob; auch wenn Fryc Moitschek kein hundertprozentiger<br />

Wunderheiler sein mochte – aber er hatte eine<br />

Gabe. Er betrat ein Haus und bemerkte sofort und fehlerfrei<br />

eine sinnlose Bewegung in den elektrischen Leitungen.<br />

„Da leuchtet wo was“, sagte er und schaute sich in aller<br />

Ruhe um. „Irgendwo leuchtet was. Schon die ganze Zeit.<br />

Helllichter Tag, noch lange bis zum Abend, und bei Euch,<br />

guter Mann, brennt eine Glühbirne: seit gestern oder seit<br />

sonstwann.“ Alle Familienmitglieder sprangen auf die Beine<br />

und überprüften sämtliche Räume, in denen elektrische<br />

Leitungen vorhanden waren. Und immer, egal ob auf dem<br />

Dachboden oder im Keller oder in einer seit ewigen Zeiten<br />

verschlossenen und verriegelten Kammer, da fanden sie<br />

eine umsonst glimmende gelbliche 40-Watt-Birne.<br />

Aus dem Polnischen von Paulina Schulz

IGNACY<br />

KARPOWICZ<br />

HEITEN/KEITEN<br />

Ignacy Karpowicz (geb. 1976), Prosaautor, Reisender,<br />

Übersetzer; einer der spannendsten Autoren<br />

der jüngeren Generation. Seit seinem Debüt<br />

2006 sind vier weitere Romane erschienen; zwei<br />

Nominierungen für den NIKE-Preis, ausgezeichnet<br />

mit dem Paszport POLITYKI 2010.<br />

Ignacy Karpowicz, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis Paszport<br />

Polityki, meldet sich mit einem neuen, interessanten Roman<br />

zurück. heiten/keiten erzählt humorvoll vom Bedürfnis<br />

nach Nähe und Liebe, vor allem aber vom Anderssein, das in<br />

der Romanlandschaft zur Normalität wird. Wieder einmal<br />

stellt der Autor unter Beweis, dass er in seiner Entwicklung<br />

nicht stehen bleibt – jedes seiner <strong>Bücher</strong> unterscheidet sich<br />

deutlich von den Vorgängern: Das enthusiastisch gefeierte Debüt<br />

Niehalo [Nicht der Hit] war eine groteske Tour durch die<br />

polnische Wirklichkeit im Zeitalter des Kapitalismus, Gesty<br />

[Gesten] analysierte eine schwierige Mutter-Sohn-Beziehung,<br />

und das preisgekrönte Balladyny i romanse [Balladynen und<br />

Romanzen] entpuppte sich als origineller Beitrag zur Präsenz<br />

der Religion in der modernen Welt.<br />

Diesmal setzt Karpowicz auf einen kollektiven Helden,<br />

wenn er seinen neugierig-warmen Blick auf (nicht gar so<br />

schreckliche) Vertreter des Bürgertums richtet, die in ihren<br />

persönlichen Sorgen, zumeist in Liebesdingen, befangen sind.<br />

Die Romanfiguren entstammen der polnischen Mittelschicht,<br />

sie decken das gesamte Spektrum an Einstellungen und Haltungen<br />

ab. Da wäre zum Beispiel Norbert, der nicht eben viel<br />

für Homosexuelle übrig hat, selbst aber mit dem Vietnamesen<br />

Kuan anbändelt (der sich abends in die berühmte Dragqueen<br />

Kim Lee verwandelt). Aber auch die Gesellschaft der brillanten<br />

Professorin Ninel ist ihm durchaus nicht unangenehm…<br />

Diese wiederum pflegt eine sonderbare Beziehung zu Szymon,<br />

dem Angetrauten der launischen Maja, ihrerseits Mutter eines<br />

pubertierenden Sohnes und Schwester der fanatisch katholischen<br />

Faustyna. Und Freundin von Andrzej, der mit dem chaotischen<br />

Krzyś zusammenlebt… Und so geht es immer weiter –<br />

eine Zusammenfassung des neuen Karpowicz läse sich wie das<br />

Drehbuch eines Almodóvar-Films. Nur präsentiert der Autor<br />

seine Truppe schillernder Figuren (die er übrigens stets wunderbar<br />

im Griff hat) ohne jeglichen Furor. Er erzählt eine stimmige,<br />

rundum vergnügliche Alltagsgeschichte, die etwas außer<br />

Kontrolle gerät, aber darüber keine Dramen auslöst, sondern<br />

im Gegenteil eine neue, zufriedenstellende (?) Ordnung stiftet.<br />

Die Brosamen, nein, die Gräten, die uns im Alltag im Halse<br />

stecken bleiben, sind im Grunde halb so wild. Karpowicz<br />

gelingt es nämlich, sie zu entschärfen, bevor sie ihre Sprengkraft<br />

entfalten können. Mit seinem engagierten Buch, seinem<br />

Entwurf einer idealen Gesellschaft, die offen ist für das Andere,<br />

tolerant und vorurteilsfrei, erzählt er die Geschichte einer<br />

Handvoll netter, leicht orientierungsloser Menschen, die geprägt<br />

ist von Normalität.<br />

Wie könnte es auch anders sein, ist doch unser Leben – wie<br />

der Autor zeigt – mag es uns noch so fundamental wichtig erscheinen,<br />

eingebunden in Millionen Strukturen und Systeme,<br />

die bedeutend größer und wichtiger sind als wir. Daher gibt<br />

gerade das Kleine den geeigneten Maßstab vor, diese Irrungen<br />

und Wirrungen zu beschreiben.<br />

Patrycja Pustkowiak<br />

IGNACY KARPOWICZ<br />

„OŚCI”<br />

WYDAWNICTWO LITERACKIE<br />

KRAKÓW 2013<br />

145×205, 472 PAGES<br />

ISBN: 978-83-08-05118-4<br />

TRANSLATION RIGHTS:<br />

WYDAWNICTWO LITERACKIE

HEITEN/KEITEN<br />

– Maja,<br />

du bist der tollste Mensch der Welt.<br />

– Verzeihung, haben Sie etwas gesagt?<br />

Erst jetzt wurde Maja bewusst, dass sie vom Modus ‚lautloses<br />

Mantra‘ in den Modus ‚gesprochenes Mantra‘ gefallen<br />

war. Sie wurde rot. Nicht, weil sie etwas gesagt hatte.<br />

An den Irren, die in Bussen und Bahnen mit Gott und den<br />

Musen plauderten, konnte sie nichts Schlechtes finden.<br />

Die hatten wenigstens ein Anliegen, da sollten sich eher<br />

die schweigenden Fahrgäste schämen. Aber der Inhalt des<br />

Gesagten beschämte sie. Aus Sicherheitserwägungen heraus,<br />

und mit Rücksicht auf meine Würde, sollte ich wohl<br />

ein weniger persönliches Mantra wählen. Sie schwankte<br />

zwischen den in Sachen Ego neutralen ,,Drängeln Sie nicht<br />

so“ und ,,Die Fahrscheine bitte“; sie würde es mit der ersten<br />

Variante probieren, wenngleich sie bezweifelte, dass diese<br />

ähnlich schnell die Laune heben würde wie „Maja, du bist<br />

der tollste Mensch der Welt“.<br />

Kaum hatte sie den neuen therapeutischen Satz zweimal<br />

im Geiste gesprochen, war diese Stimme wieder da:<br />

– Ich habe es doch gehört. Sie haben etwas gesagt.<br />

Sie kapitulierte. Langsam hob sie den Blick, um die Quelle<br />

des nervenden Geredes ausfindig zu machen. Sie hatte<br />

nichts Besonderes erwartet, einen Lautsprecher vielleicht,<br />

am wenigsten aber das, was sie nun zu sehen bekam. Vor<br />

ihr stand ein breitschultriger Mann um die Dreißig; sorgsam<br />

gegeltes Haar, Rechtsscheitel, ebenmäßige Züge, tadellose<br />

Haut, keine Warze, kein Pickelchen, glatt rasierte<br />

Wangen, der Bartansatz so markant wie die Toleranzgrenze<br />

des Vatikans zur Gleichstellung von Mann und Frau. Unter<br />

dem offenen grauen Mantel blitzte ein schneeweißes Hemd<br />

hervor. Seine Hose hatte sie nicht beachtet, und jetzt wollte<br />

sie den Blick nicht mehr senken – das hätte sicher ausgesehen,<br />

als wollte sie seinen Schritt taxieren, als gehörte sie<br />

zu den sexuell Unterversorgten; selbst wenn es komplett<br />

anders ausgesehen hätte, nun hatte Maja einmal gedacht, es<br />

hätte so ausgesehen und nicht anders, deshalb hielt sie jetzt<br />

mit eisernem Willen den Nacken steif.<br />

Sie wollte ihn Auge in Auge fragen, was er für Hosen<br />

trug, da sie aus übergeordneten, quasi objektiven Gründen<br />

außerstande war, dies selbständig und eigenen Auges in Erfahrung<br />

zu bringen. Glücklicherweise verkniff sie sich die<br />

Frage. Der Mann präsentierte sich für Majas Geschmack<br />

derart aufgeräumt, ordentlich und sauber, dass seine Akkuratesse<br />

übertrieben und irritierend wirkte. Vor ihr stand<br />

der Bilderbuchsohn von Bilderbucheltern.<br />

Ein nervöser Schauder lief ihr über den Rücken: Dieser<br />

Mann war in einer kranken Familie aufgewachsen, allmorgendlich<br />

brachte seine sadistische Mutter ihm das Haar in

Form und zwängte ihn in die Kleider ihres modisch um ein<br />

Jahrhundert hinterherhinkenden Albtraums vom perfekten<br />

Kind, während Vater Rohrstock Morgen für Morgen wiederholte:<br />

„Denk dran, mein Sohn, sieh deinem Gegenüber<br />

immer in die Augen, wenn du sprichst.“<br />

Majas Fantasie kam allmählich auf Touren. Sie sah Meister<br />

Proper am Mittagstisch sitzen; auf seinem Teller, der so<br />

blank war, als wäre er immer schon leer gewesen, lag die<br />

letzte Erbse. Jeder normale Mensch hätte mit seiner Gabel<br />

diese Erbse minutenlang gejagt, nicht so Herr Sauber-Ausgeführt.<br />

Mit einer einzigen, präzisen Bewegung spießte er<br />

die Erbse auf und führte die Gabel zum Mund. Maja wurde<br />

immer unruhiger. Kein Zweifel, sie sah sich einem lebensgefährlichen<br />

brünetten Barrakuda gegenüber. Um jeden<br />

Preis musste jetzt ein positives Gegenbild her. Sie dachte an<br />

ihren Sohn, seinen Irokesenschnitt, seinen hemdsärmeligen<br />

Umgang mit Wasser und Seife, aber das Bild ihres Sohnes<br />

machte die Situation auch nicht besser. Entsetzt malte sie<br />

sich aus, wie ihr geliebter Bruno zufällig dieser Bestie im<br />

blütenreinen Kragen begegnet, sich infiziert, den Iro abrasiert<br />

und sich einen Seitenscheitel zulegt. Gütiger Gott, bitte<br />

nicht Bruno!<br />

– Ich hätte ein Taxi nehmen sollen.<br />

– Wie bitte?<br />

– Im Bus begegnet man immer so widerlichen Typen.<br />

– Typen wie mir, meinen Sie?<br />

– Gleich kommt eine Bedarfshaltestelle – ihre Stimme<br />

zitterte und wurde leiser. – Ich melde Bedarf an, dass Sie<br />

aussteigen.<br />

Er lächelte.<br />

– Sie würden meiner Mutter gefallen.<br />

– Ich bin schlecht in Müttern. Ich fürchte, ich könnte die<br />

Gefühle Ihrer Mutter nicht erwidern.<br />

Sie wollte noch anfügen: „schließlich hat sie ein Monstrum<br />

großgezogen“, konnte sich aber zurückhalten. Dieser<br />

schöne Erfolg – Maja gelang es nicht immer, nicht zu sagen,<br />

was sie nicht sagen wollte – gab ihr neuen Mut. Der Bus war<br />

voll besetzt, sie hatte nichts zu befürchten, höchstens eine<br />

Grippe oder einen Pilz von ihren Mitfahrern; Gewaltexzesse<br />

standen aller Voraussicht nach nicht an. Die Situation gestaltete<br />

sich so ungemütlich wie folgt: Sie unterhielt sich<br />

mit einem höflichen, erschreckend reinlichen, hochwertigen<br />

Mannsbild hyperrealistischer Machart.<br />

– Sie brauchen nicht an der nächsten Haltestelle auszusteigen<br />

– lenkte sie nach einer ausgedehnten Pause begütigend<br />

ein. – Steigen Sie aus, wann Sie wollen.<br />

Er neigte leicht den Kopf und räusperte sich verlegen.<br />

– Ich würde Sie gern näher kennenlernen. Ich muss gestehen,<br />

Sie haben mich mächtig beeindruckt.<br />

Jetzt sah sie ihn mit anderen Augen. Weil er sein Interesse<br />

bekundet hatte, konnte Maja ihre erste Einschätzung<br />

noch einmal korrigieren und den Sympathiefaktor erhöhen<br />

bzw. den Antipathiefaktor minimieren. Sie erkannte, dass<br />

man ihn nur ein wenig beschmutzen, die Haare zausen<br />

und zwei bis drei Pickel auf den Wangen platzieren müsste,<br />

schon sähe er den anderen Chef-Gorillas gar nicht mehr so<br />

unähnlich. Man könnte ihn sogar in den Club mitnehmen.<br />

Wahrscheinlich war er gar kein Psychopath, sondern nur<br />

geistig, kulturell oder hygienisch behindert.<br />

– Haben Sie im Novemberaufstand, aus dem Sie offenbar<br />

gerade kommen, erfolgreich fremde Bräute im ÖPNV abgeschleppt?<br />

Während er sich seine Antwort zurechtlegte, stellte sie<br />

sich vor, dass Meister Ich-pinkle-kohlensäurearmes-Mineralwasser<br />

mit jüngeren Geschwistern gesegnet war. Dass<br />

die ganze Sippe bei Tisch auf Kommando Erbsen aufspießt.<br />

Diese Szene geriet Maja so anrührend komisch, dass sie<br />

nicht einmal versuchte, ihr Lächeln zu verbergen.<br />

– Ich sehe mich – gestand er ernsthaft – zu einer intelligenten<br />

und geistreichen Antwort nicht in der Lage.<br />

– Bei mir ist das umgekehrt. Intelligente Antworten habe<br />

ich immer parat. Ist doch egal, dass ich die Fragen nicht abwarten<br />

kann!<br />

– Gestatten Sie mir eine Einladung zum Abendessen.<br />

Maja zeigte sich an dem Unbekannten und seinem untadeligen<br />

Äußeren zunehmend interessiert. Sie kam sich vor<br />

wie eine Archäologin, eine Epidemologin, eine Biologin bei<br />

der Erforschung einer extraterrestrischen Lebensform. Sie<br />

kam sich vor, als hätte sie das Teflon erfunden, die reinste<br />

Substanz überhaupt; na ja, vielleicht ex aequo mit der<br />

Hostie.<br />

– Schwitzen Sie?<br />

– Hmm. Ja, in diesem Moment habe ich beispielsweise<br />

vor Aufregung schwitzige Hände. Handflächen.<br />

– Haben Sie …<br />

– Ich beantworte all Ihre Fragen unter der Bedingung,<br />

dass wir uns treffen.<br />

– Gut. An einem öffentlichen, gut ausgeleuchteten Ort.<br />

Haben Sie manchmal Schnupfen? So richtig mit Rotz?<br />

– Ich muss gleich aussteigen, das ist meine Haltestelle.<br />

Bitte geben Sie mir Ihre Nummer.<br />

Maja diktierte, und er zog aus seiner manierlichen ledernen<br />

Brieftasche eine Visitenkarte.<br />

– Morgen rufe ich an. Die bekommen Sie für den Fall der<br />

Fälle. Auf Wiedersehen.<br />

Er stieg aus, und sie sah ihm nach. Sie wusste nicht, was<br />

sie mehr schmerzen würde: Wenn er stehen bliebe und<br />

schaute, oder wenn er sich abwandte und seiner Wege ging.<br />

Maja schaute nicht gerne, wenn sie nicht wusste, was sie sehen<br />

wollte. Undefiniertes Schauen konnte sehr riskant sein,<br />

und eine Bindehautentzündung wollte sie sich jetzt ganz bestimmt<br />

nicht einhandeln.<br />

In ihrem Kopf war ein Rauschen, aber nicht das zarte Gesäusel<br />

von Champagnerbläschen, etwas Massiveres, eindeutig<br />

Sanitäres. In etwa das Freilegen eines verstopften Jacuzzi.<br />

Bulb-bulb-bulb. Wie exakt ich den Klempner in meinem Kopf<br />

wiedergeben kann, staunte sie.<br />

Das Gespräch im Bus erschien ihr bald als völlig unglaubwürdiges<br />

Produkt ihrer Antidepressiva, bald als große Peinlichkeit,<br />

als hätte sie versucht, den Teenager zu spielen, der<br />

sie seit Jahren nicht mehr war. Es klang in der Endlosschleife<br />

mit dem ewigen verkorksten Prolog (Maja, du bist der tollste<br />

Mensch der Welt) hoffnungslos selbstgefällig. Wirklich intelligente<br />

und wohlerzogene Menschen sollten ihre Intelligenz<br />

und ihre gute Erziehung nicht so direkt herauskehren. Intelligente<br />

Menschen mit sozialen Umgangsformen hätten sich<br />

ein ordentliches Thema gesucht. Das Wetter. Die Erhöhung<br />

des Renteneintrittsalters. Ein Zugunglück. Opferzahlen.<br />

Aus dem Polnischen von Thomas Weiler

JUSTYNA<br />

BARGIELSKA<br />

KLEINE<br />

FÜCHSE<br />

Justyna Bargielska (geb. 1977), Lyrikerin und<br />

Prosaistin. Ausgezeichnet u.a. mit dem Literaturpreis<br />

Gdynia. Małe lisy [Kleine Füchse; 2013] ist<br />

ihr zweiter Prosaband.<br />

In „Kleine Füchse” gibt die glasklare Stimme einer jungen<br />

Frau Geschichten zum Besten, eigene Geschichten oder Geschichten<br />

geradewegs aus dem Leben. Der Gegenstand: die<br />

Kinder, der Ehemann, der Hund, die Mutter, die Schwester<br />

und die Nachbarinnen. Die Wohnsiedlung, daneben der Wald.<br />

Der Haushalt, in der U-Bahn aufgeschnappte oder zu Hause<br />

von der Tochter geträllerte Rhythmen, der Vorstadtbus. Im<br />

Heimeligen lauert jedoch das Unheimliche, im Vertrauten das<br />

Sündhafte. Der märchenhaft angehauchte Liebesroman, die<br />

weltweit populärste frauenliterarische Gattung, erhält hier<br />

eine komplexe, ironische Dimension. „Hattet ihr denn mal<br />

was, Mädels, mit einem Gangster aus dem Wald? Denn genau<br />

das, Mädels, hatte ich” – so beginnt „Kleine Füchse”.<br />

Der Titel ist so vieldeutig wie einleuchtend. Sie sind es, die<br />

biblischen kleinen Füchse, die kleinen Sünden – in diesem Fall<br />

die Sünden der Hausfrauen – die die Weinberge verwüsten.<br />

Wie ist es doch verlockend, ein kleiner Fuchs zu sein und einfach<br />

im Wald bei der Siedlung herumzustreifen! Die in einem<br />

Grenzbereich von Traum, Erinnerung und Phantasie gesponnenen<br />

Märchen über den Messerstecher als Geliebten fordern<br />

alles in allem doch ihren Preis. Das alltägliche Familienleben,<br />

seine Materie selbst unterliegt einer gewissen Erosion, da das,<br />

was die Welt zu einem verzauberten Ort macht – die Poesie,<br />

und manchmal sogar die Religion – sich nun auf einen Bereich<br />

außerhalb des Hauses verlagert, in den Wald. Der tiefe Blick<br />

in die Dynamik dieses Prozesses ist jedoch nicht identisch mit<br />

Schuldgefühl. „Das geht mir am A... vorbei” ist die Autorin imstande<br />

zu schreiben, die sonst fast nie zu Vulgarismen greift.<br />

Der Sinn dieser Umschreibung ist einfach. Für die Frau sind<br />

Freiheit und Schaffenskraft seltene und unschätzbare Werte,<br />

die es mit dem eigenen Körper zu schützen gilt.<br />

Bargielskas poetischer Redefluss spaltet sich in zwei Figuren<br />

auf, die alltägliche, aber dadurch nicht weniger dramatische<br />

existentielle Erfahrungen dokumentieren. Agnieszka, die<br />

„Forschontärin”, eine der „Damen von der Stiftung”, ist eine<br />

selbständige junge Singlefrau, die u.a. einen Schreibkurs im<br />

Kulturzentrum der Siedlung leitet. Die Figur des literarischen<br />

Schaffens erscheint hier als grenzenloses kollektives Projekt,<br />

welches das eindeutige Verständnis der Autorschaft in Frage<br />

stellt. Auf diese Weise deklariert Bargielska, die scheinbar<br />

obenhin verschiedenste Frauennamen in den Text einfließen<br />

lässt, „Kleine Füchse” zwar zu ihrem, aber nicht allein von ihr<br />

stammenden Werk. In diesem weiblichen, von der Definition<br />

her leicht obszönen Redeschreibfluss, in dessen Zuge Leiden<br />

und Begehren auf die Bühne des Alltags vordringen, erweisen<br />

sich Worte, Gedanken, Orte und Erfahrungen als gemeinsam.<br />

Agnieszkas Geschichte verflicht sich erstaunlich eng mit der<br />

Mikroperspektive einer anderen Figur, einer Hausfrau und<br />

Mutter, die zum Glück oder Unglück für die Wirklichkeit<br />

selbst eine empfindsame Intellektuelle ist. Beide Frauen schlafen<br />

ganz offensichtlich mit demselben betörenden Räuber aus<br />

dem Wald.<br />

In „Obsoletki” [Obsoletes], Bargielskas letztem Buch, war<br />

es die Trauer, die dem Ganzen seinen Ton verlieh. Eine tiefe<br />

und zugleich problematische Trauer, zeichnete die Autorin<br />

doch die Erfahrung einer Fehlgeburt nach, den Verlust einer<br />

Person, die es in der realen Welt noch gar nicht gegeben hatte.<br />

Die medizinische Erfahrung fand einen religiösen Rhythmus<br />

und eine religiöse Bebilderung, der dunkle Schein von Trauerritualen<br />

erfüllte die Welt. „Kleine Füchse” ist da ganz anders.<br />

Die Rückkehr auf die Seite des Lebens bedeutet den Eintritt in<br />

die Sphäre erhöhter Gefahr, illegaler erotischer Leidenschaften<br />

und der Phantasie, von zu Hause wegzulaufen, auch wenn<br />

man dafür durch die Kanalisation abfließen müsste. Doch wie<br />

zu erwarten bleibt die große Katastrophe hier aus. Die Kinder,<br />

imaginär beim Versuch eines erweiterten Selbstmords mit<br />

Schlaftabletten betäubt, wachen doch am Schluss wieder auf.<br />

Und auch ihre Mutter kehrt ins Leben zurück. Die Aspekte des<br />

schriftstellerischen Ichs fügen sich zusammen, gemeinsam gehen<br />

die beiden Geliebten des Messerstechers zum Wohnblock<br />

zurück, gemeinsam tragen sie die Kinder. Die Handlung ist bei<br />

dieser Erzählung zwar wichtig und fesselnd, aber dennoch in<br />

gewissem Sinne konventionell. Das Wichtigste ist die Begabung<br />

der Autorin, alles zu Literatur zu verdichten, zu einer<br />

bündigen, ironischen, manchmal etwas surrealen Literatur,<br />

die aber immer von der Schönheit und der Bedrohung handelt,<br />

die sich in der Unbestimmtheit der Existenz verbergen.<br />

JUSTYNA BARGIELSKA<br />

„MAŁE LISY”<br />

CZARNE, WOŁOWIEC 2013<br />

125×195, 112 PAGES<br />

ISBN 978-83-7536-505-4<br />

TRANSLATION RIGHTS:<br />

POLISHRIGHTS.COM<br />

Kazimiera Szczuka

KLEINE<br />

FÜCHSE<br />

Hattet ihr<br />

denn mal was, Mädels, mit einem Gangster aus dem Wald?<br />

Denn genau das, Mädels, hatte ich.<br />

Aber heute haben wir den Dienstag, bevor irgendetwas<br />

begann, und ich bin immer noch Laborleiterin, Forscherin,<br />

und auch freiwillige Mitarbeiterin der Stiftung, Volontärin.<br />

Forschontärin. Aus dem Bus, der an einer roten Ampel steht,<br />

beobachte ich zwei Jungen mit Rucksäcken, die Eis aus einer<br />

Pfütze brechen. Sie halten große Stücke davon in den Händen.<br />

Die Ampel springt auf Grün, der Bus fährt an, ich überlege,<br />

wozu sie das Eis brauchen, die einzige Erklärung ist,<br />

dass sie die vorbeifahrenden Autos damit bewerfen wollen.<br />

Ich kehre zu meinem Buch zurück, aber ich sollte im Bus<br />

nicht lesen, denn es nimmt mich immer alles sehr mit, was<br />

ich lese. Am meisten nimmt mich Frauenliteratur mit, aber<br />

auch einige wissenschaftliche Werke haben emotionalen<br />

Einfluss auf mich.<br />

Ich bin erleichtert, dass mein Bus losgefahren ist, bevor<br />

die Jungen angefangen haben, die vorbeifahrenden Autos<br />

mit Eis zu bewerfen. Nicht ausgeschlossen, dass ich irgendeinen<br />

Sport machen sollte. Mir ist aufgefallen, dass ich meinen<br />

Zustand – je nachdem, wie kontrovers das Gelesene war<br />

– mit psychosomatischen Formulierungen beschreibe: dass<br />

mir die Knie zittern, die Hände oder überhaupt meine ganze<br />

kritische Person. Nach der Lektüre muss ich oft zu einem<br />

bestimmten Regalbrett gehen und etwas anderes, Bekanntes,<br />

Offensichtliches lesen, zur Beruhigung. Am liebsten<br />

Darwin. Ich glaube, mir fehlt Bewegung.<br />

Eigentlich mag ich frische Luft. Sie hilft, brachliegende<br />

Gehirnstrukturen zu nutzen. Einmal war ich in den Ferien<br />

auf dem Land und eines Tages fiel mir unvermittelt eine<br />

Entgegnung auf etwas ein, was eine Frau vom Ministerium<br />

beim Vorjahrestreffen gesagt hatte: dass sie uns über<br />

den Termin des nächsten Treffens informieren werde, aber<br />

verhandelt werde nicht, denn die Damen von der Stiftung<br />

hätten ja viel Zeit.<br />

Ich hätte ihr sagen sollen, dass die Damen von der Stiftung<br />

unbezahlt ihre Freizeit opfern, um das wieder geradezubiegen,<br />

was solche fetten Scheusale wie sie in ihren Amtsstunden<br />

für öffentliche Gelder kaputtmachen! Ich weiß nur<br />

nicht, ob ich es mit Ausrufungszeichen oder ohne hätte<br />

sagen sollen. Im Grunde ist es gut, dass mir diese scharfe<br />

Entgegnung nicht gleich vor Ort eingefallen ist, denn ich<br />

hätte dadurch, dass ich über das Ausrufungszeichen nachgegrübelt<br />

hätte, sowieso die ganze Wirkung verdorben.<br />

Für diese Gehirnstrukturen habe ich mir neulich einen<br />

Hund angeschafft. Einen Westie. Sein weißes Fell ruft keine<br />

Allergien hervor. Ich gehe zweimal am Tag mit ihm auf<br />

den Rasen hinter der Siedlung, und einmal am Tag in den

Wald auf der anderen Straßenseite. Im Schnee sieht man<br />

ihn schlecht.<br />

Und eines Tages bin ich mit meinem Westie im Wald,<br />

und es kommt aus einer Entfernung von ungefähr hundert<br />

Metern ein Mann auf mich zu. Groß, graumelierte lockige<br />

Haare, Anzughose, Flanellhemd und knielanger Mantel,<br />

aufgeknöpft.<br />

„Was für ein Arschloch muss man sein!“, ruft er.<br />

Er kommt näher, grüßt und erklärt, dass er denjenigen<br />

gemeint habe, der seinen Müll in den Wald geschmissen hat.<br />

Den Müll sieht man im Schnee sehr gut.<br />

„Da hinten liegen noch zwei Monitore“, sage ich. Der<br />

Hund des Mannes kommt angerannt und der Mann fragt,<br />

ob unsere Hunde miteinander spielen dürfen. Das dürfen<br />

sie, auch wenn sein Hund etwas lustlos ist und meinen Westie<br />

höchstens ein bisschen um sich herumspringen lässt.<br />

„Wir sind in Trauer“, erklärt der Mann. „Er hatte eine<br />

Freundin, aber ich musste sie einschläfern lassen, weil sie<br />

Krebs hatte. Es war dumm von mir, sie zu begraben, als er<br />

zusah. Er hat nicht kapiert, dass das ein Begräbnis war, das<br />

letzte Geleit, und so. Ist schließlich ein Hund, der muss das<br />

nicht verstehen.“<br />

An die hundert Meter tiefer im Wald habe ich einmal ein<br />

Portraitfoto von einer Bulldogge im Schnee liegen sehen.<br />

Die Glasscheibe hatte einen Sprung, wahrscheinlich vom<br />

Frost. Ich male mir aus, dass das ein Tierfriedhof ist, vor<br />

dem Winter habe ich hier manchmal Schnittblumen liegen<br />

sehen. Mein Westie gibt auf, der Hund des Mannes im aufgeknöpften<br />

Mantel will alleine sein.<br />

Die nächsten Tage führe ich meinen Westie auf der Wiese<br />

an der anderen Seite der Siedlung spazieren. Über der<br />

Wiese hören die niedrig gespannten Hochspannungsleitungen<br />

nicht auf zu sirren. Ich mag ihr Sirren, denn dank ihm<br />

habe ich eine Wiese nebenan und nicht die nächste Wohnsiedlung.<br />

Später kehre ich wieder zum Wald zurück.<br />

Einmal beim Spazierengehen habe ich ein Foto von etwas<br />

gemacht, das ich nicht verstehen konnte. Ich habe es<br />

auf meinen Computer geladen und vergrößert, aber ich<br />

weiß immer noch nicht, wozu diese Installation dienen sollte.<br />

An vier Bäumen, die grob gesehen im Quadrat wuchsen,<br />

hingen Beutel mit etwas, das gefroren war und sogar auf<br />

den Fotos hart aussah. In der Mitte stand ein großer Stein,<br />

aber kein Felsblock, sondern einfach ein Stein, der so groß<br />

war, dass er wie extra hergebracht aussah, und nicht wie<br />

zufällig im Wald gefunden. Neben dem Stein stand eine<br />

Blechdose, die so aufgeschnitten war, dass ihr Boden einen<br />

Greifer bildete und die Wände zwei schräge Schneiden.<br />

Also, ich weiß nicht.<br />

Ich habe den Mann in dem aufgeknöpften Mantel getroffen.<br />

Er hat mich wohl kaum an mir erkannt, denn ich hatte<br />

mich fast bis unter die Brauen in meinen Schal eingewickelt,<br />

so kalt war es. Wahrscheinlich hat er mich an meinem Westie<br />

erkannt.<br />

„Soll ich Ihnen was zeigen?“, fragte er.<br />

Wir gingen tief in den Wald, in die Tiefe zu dem Einfamilienhaus<br />

auf der anderen Seite hin. Er zeigte mir so etwas<br />

wie die Reste einer Hütte.<br />

„Hier hat Pajda gewohnt“, sagte er. „Mit seiner Geliebten.“<br />

Irgendwas hatte ich gelesen.<br />

„Ein Messerstecher, wissen Sie. Hat sich hier eine Hütte<br />

hingestellt, eigentlich ein Zelt, und das Zelt mit Zweigen<br />

überdeckt. Zur Tarnung. Den ganzen Sommer hat er hier<br />

gewohnt, mit der Geliebten und zwei Kindern.“<br />

„Und zwei Kindern?“<br />

„Schwangeren Geliebten.“<br />

Darüber hatte ich tatsächlich was gelesen. Unsere Siedlung<br />

bekommt keine Lokalzeitung, die Einfamilienhäuser<br />

rundherum natürlich schon, da wird das „Echo“ an die<br />

Gartentore gehängt, in speziellen Plastiktüten mit Henkel,<br />

aber bei uns wird es nicht ausgeteilt, wer würde es auch in<br />

die dreihundert Briefkästen stecken wollen, und vor allem<br />

wozu, wo doch mindestens die Hälfte von uns Wochenende<br />

für Wochenende in ihr richtiges Haus fährt, weit außerhalb<br />

von Warschau, und erst dort Interesse hat, sich die Lokalnachrichten<br />

anzueignen. Und auch, Steuern zu zahlen. Und<br />

so habe ich mir das „Echo“ eines Tages aus dem Laden geholt.<br />

Wie dieser Pajda sein Unwesen getrieben hat! In einem<br />

Vorstadtbus, mit dem er im Sommer vom Stausee zurückgekommen<br />

ist, an einem Juliabend, hat er den Fahrer überfallen.<br />

Der Bus stand an der Wendeschleife, und Pajda und sein<br />

Kumpel wollten noch was trinken und ein bisschen herumfahren.<br />

Der Fahrer hat sie gebeten, auszusteigen, denn es<br />

gibt ein Gesetz, das besagt, dass man an der Wendeschleife<br />

aussteigen muss. Da hat Pajda sein Messer gezogen und den<br />

Fahrer verletzt, der ins Krankenhaus musste, und so haben<br />

Pajda und sein Kumpel es zu einem Steckbrief gebracht.<br />

„Oh, hier“, sagte der Mann im aufgeknöpften Mantel.<br />

„Hier hatte er sein Zelt.“<br />

Vom Zelt war nur die organische Hülle geblieben: ein<br />

paar kahle Zweige, die an einem Balken zwischen zwei nebeneinanderstehenden<br />

Bäumen befestigt waren.<br />

„In diesem Zelt haben sie ihn geschnappt. Die Geliebte,<br />

ihre beiden Kinder, ein und drei Jahre alt, ja und diese<br />

Schwangerschaft, ich weiß nicht, wie man das mitzählen<br />

soll. Handys, Schmuck, DVDs.“<br />

„DVDs?“<br />

„Leider. Den ganzen Sommer haben sie hier gewohnt.“<br />

Mir fiel ein, ich könnte den Mann im aufgeknöpften<br />

Mantel beim nächsten Mal fragen, ob er der Mann aus der<br />

Anzeige ist. In unserem Treppenhaus hängt eine Vermisstenanzeige<br />

aus, es wird jemand gesucht, der auch hier gewohnt<br />

hat und jetzt verschwunden ist, aber ich kann auf<br />

dem Foto, oder eigentlich der Kopie von dem Foto, nicht<br />

genau erkennen, wie dieser Mann aussehen soll. Übrigens<br />

kann ich sowieso sehr schlecht Gesichter wiedererkennen,<br />

ich frage viel lieber einfach, ob jemand jemand ist, oder<br />

jemand anderer, oder überhaupt niemand.<br />

An Pajda denke ich hauptsächlich unter der Dusche.<br />

Meine Wohnsiedlung hat eine defekte Warmwasserinstallation,<br />

jedenfalls beurteile ich das so. Aber es ist auch<br />

möglich, dass meine Nachbarn von unten sich einfach seltener<br />

waschen. Wenn ich dusche, muss ich zwei Minuten<br />

warten, bis das Wasser so aus dem Hahn fließt, wie ich<br />

es angefordert habe, nämlich warm. Zuerst kommt kaltes<br />

Wasser, dann abwechselnd kaltes und heißes, schließlich<br />

stabilisiert sich die Temperatur und ich kann mich<br />

waschen. Wie man es auch nimmt, das ist für mich sehr<br />

lästig, und genau dann denke ich am häufigsten an Pajda<br />

in seiner Hütte.<br />

Ich denke auch an Pajdas Geliebte. Ich war noch nie<br />

schwanger, aber ich kann mir vorstellen, dass Hygiene in<br />

dieser Zeit entscheidend ist. Denn über Kinder wiederum<br />

habe ich gelesen, dass sie dreckig glücklich sind. Wasser<br />

laufen zu lassen, bis das mit der richtigen Temperatur<br />

kommt, ist unökologisch, aber daran will ich gar nicht<br />

denken. Eine Hütte aus Zweigen dagegen ist ökologisch,<br />

und an sie denke ich die ganze Zeit.<br />

Aus dem Polnischen von Lisa Palmes

PAWEŁ<br />

POTOROCZYN<br />

IRREN IST<br />

MENSCHLICH<br />

Paweł Potoroczyn (geb. 1961), Diplomat, Verleger,<br />

Musik- und Filmproduzent. Er war Konsul in<br />

Los Angeles und Direktor der Polnischen Kulturinstitute<br />

in New York und London. Seit 2008 ist<br />

er Direktor des Adam-Mickiewicz-Instituts, einer<br />

Institution, deren Auftrag die Verbreitung der polnischen<br />

Kultur im Ausland ist. Irren ist menschlich<br />

ist sein literarisches Debüt.<br />

Ein spätes, überraschendes Debüt. Irren ist menschlich ist der<br />

Versuch, die Geschichte der polnischen Gesellschaft nicht mit<br />

Blick auf „den Hof“, sondern auf das Dorf zu skizzieren – auf<br />

Bauern, Juden, Pfarrer, Partisanen und natürlich volkstümliche<br />

Frauen. Das Dorf heißt Piórków. Seine Bewohner sind<br />

die Piórkówer; eine düstere, rachsüchtige, von Instinkten<br />

geschüttelte Gemeinschaft aufrechter Menschen, die übereinander<br />

wachen und sich über ganze Generationen hinweg<br />

Leid antun, ganz menschlich, ganz normal. Irren ist menschlich<br />

wurde von der Kritik gut aufgenommen, das Buch ist in einer<br />

sorgfältig präparierten, stilisierten, geschmeidigen Sprache<br />

geschrieben, die bäuerliche Wirklichkeit, Ironie des Autors<br />

und eine Umwertung der heroisch-martyrologischen polnischen<br />

Matrize miteinander vereint. Ein Element der Erzählung<br />

ist die groteske Deutlichkeit, die spöttische Reduktion<br />

nationaler Motive – beispielsweise des Widerstands gegen die<br />

deutschen Okkupanten – auf das Konkrete, die Erde, den Körper.<br />

Alles beginnt mit einem Begräbnis, denn, wie wir lesen,<br />

„die Begräbnisse in Piórków waren lebendiger als Hochzeiten,<br />

der Kinematograph oder die Elektrizität“. Dieser ländliche<br />

Brauch – denn auf eine Beerdigung geht jeder, es gibt weder<br />

Eintrittskarten noch Einladungen, und wenn ein Feind bestattet<br />

wird, dann ist es „die reine Freude“ – scheint eine Figur für<br />

die Existenzweise der gesamten polnischen Gemeinschaft zu<br />

sein, die sich auf Trauerrituale konzentriert und den finsteren,<br />

ursprünglichen Jähzorn hinter lobpreisenden Bildnissen<br />

des Erlösers und Marias verbirgt. Für den Autor von Irren ist<br />

menschlich gehört das Brauchtum der bäuerlichen Kultur an<br />

sich weder dem sacrum noch dem profanum an. Diese Sphären<br />

sind genauso von Zufall, Schicksal und Psychologie geprägt<br />

wie die Geschichte, die das Dorf überrollt. Gut und Böse<br />

hausen und mischen sich immer und überall. Die Pendelbewegung<br />

von Leben und Tod, dargestellt von durch das Dorf<br />

ziehenden Hochzeits- und Trauerzügen, ist weder in der Lage,<br />

das ungleiche Ausmaß der Tugenden und Missetaten zu beurteilen,<br />

noch es zu erfassen oder zu bändigen. Das eine besteht<br />

für sich und das andere besteht für sich.<br />

Im Roman sind mehrere zentrale Handlungsstränge verflochten,<br />

der markanteste von ihnen schildert die Liebesbeziehung<br />

von Jaś Smyczek, einem Musiker und Weiberhelden,<br />

und Wanda, der schönen Bäckerin. Das Leben in Sünde verzeihen<br />

weder der Pfarrer noch das Dorf, aber Smyczek stirbt in<br />

der ersten Szene des Romans, getroffen von einer deutschen<br />

Kugel, als Partisan. Wir dringen in die Vergangenheit vor,<br />

ins Gewirr der Piórkówer Schicksalswege. Von vornehmen<br />

Herren, Bauern und Juden, ja sogar von Deutschen. Es gibt<br />

hier Kommunistinnen, Künstler und Weltenbummler. Potoroczyn<br />

schreibt eine neue Dorfprosa, befreit von Eindeutigkeit<br />

und religiösem Patriarchalismus. Er wandelt die Traditionen<br />

Reymonts, Kawalec’ und Myśliwskis ab, aber man erkennt in<br />

dieser Prosa auch eine an Gombrowicz gemahnende Ironie<br />

und die deutlichen Rhythmen der lokalen Erzählungen Jerzy<br />

Pilchs. Die verborgene „Seite“ von Irren ist menschlich ist die<br />

Kunst, die Frage danach, wer Künstler ist und wer diese Rolle<br />

nur anstrebt, sich in ihr ausprobiert. Diese Fragen des frischgebackenen<br />

Autors sind reich an Selbstironie.<br />

Kazimiera Szczuka<br />

PAWEŁ POTOROCZYN<br />

„LUDZKA RZECZ”<br />

GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL<br />

WARSZAWA 2013<br />

123×195, 352 PAGES<br />

ISBN 978-83-7747-833-2<br />

TRANSLATION RIGHTS:<br />

GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL

IRREN IST<br />

MENSCHLICH<br />

Das Briefchen<br />

von Pfarrer Morga an Gutsherrn Radecki enthielt nur zwei<br />

Sätze. Erstens: „Grzegorz, am Samstag kündige ich mich<br />

zum Nachmittagskaffee und zur Préférence an.“ Und zweitens:<br />

„Was auch immer Du für den Unglückseligen tun wirst,<br />

der Dir dieses Briefchen überreicht, tu es, als tätest Du es<br />

für Deinen Bruder und mich selbst.“<br />

Beide Sätze nahm sich der Gutsherr zu Herzen. Für den<br />

Nachmittagskaffee legte er sich ins Zeug wie für ein Abendmahl:<br />

Steinpilzsuppe, Zander und Ente, Mohnkuchen, Honigwein,<br />

Liköre und Starka, für die Préférence war der<br />

Abend zu kurz. Smyczek wies er an, auf dem Dachboden<br />

Quartier zu beziehen, aber im Gutshof. Als die Britschka,<br />

die Morga nach Hause brachte, in der Pappelallee verschwunden<br />

war, machte er sich daran, ein Empfehlungsschreiben<br />

an einen Freund der Familie aus alten Tagen<br />

aufzusetzen.<br />

Herr Radecki hatte keinen Grund, Smyczek zu mögen.<br />

Er mochte ihn nicht, weil Wanda die Avancen des Gutsherrn<br />

zurückgewiesen hatte, obendrein zwei Mal. Einmal<br />

nach dem Tod des Bäckers, als sie vor den Menschen Trauer<br />

trug und es unter dem Federbett, wie sich herausstellte,<br />

mit Smyczek trieb. Und zum wiederholten Mal, als Jaś in<br />

Tarnów im Gefängnis saß.<br />

Er mochte ihn nicht, weil er zur Jagdzeit, wenn er den<br />

Gästen Rebhuhn oder Hasen auftischen wollte, Smyczek holen<br />

lassen musste, er selbst hätte nicht mal aus fünf Schritt<br />

Entfernung den Heuwagen getroffen.<br />

Er mochte ihn nicht, weil er ihn, nachdem er den Halunken<br />

bei sich aufgenommen hatte, unwillkürlich, sogar<br />

gegen seinen Willen, besser behandelte als den Rest der Dienerschaft,<br />

sogar besser als die Hausbewohner, damals war<br />

der Gutshof in Olszany noch ein Haus gewesen. Er mochte<br />

ihn nicht, weil er, nachdem er Smyczek den Flügel gezeigt<br />

hatte, dem er noch nie reine Klänge hatte entlocken können,<br />

das Instrument und den Rest seines Überlegenheitsgefühls<br />

verloren hatte.<br />

Nun, er mochte ihn ganz einfach nicht.<br />

Der Gutsherr wäre bereit gewesen für Talent über Leichen<br />

zu gehen, für irgendein Talent, für einen Talentersatz,<br />

für den Schatten eines Talents, in einer beliebigen Kunst,<br />

in der zu betätigen es sich schickte. Er konnte Noten lesen,<br />

aber kein Instrument spielen, allerhöchstens konnte<br />

er assistieren, die Seiten umblättern, sich beim Pianisten<br />

mit einer vielsagenden Verbeugung revanchieren, die zu<br />