Thyssenkrupp

Thyssenkrupp

Thyssenkrupp

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

24 / Solabs ® 2 – Regenerative Energiegewinnung durch solaraktives Fassadenmodul für den Industrie- und Gewerbebau<br />

Diese Kleinserie der solaraktiven Module wird Bestandteil eines<br />

Gebäudeversorgungssystems sein. Die Erprobung wird aktuell durch<br />

die Erstellung und den Betrieb eines Referenzgebäudes mit einem<br />

Zielkunden und Systempartner vollzogen. In einem letzten Schritt werden<br />

die Erkenntnisse und gewonnenen Daten dazu genutzt werden, den<br />

optimalen Kundennutzen in diesem komplexen Szenario zu ermitteln.<br />

Hieraus leitet sich dann das weitere Vorgehen ab.<br />

Vom Fassadenelement zum Absorber<br />

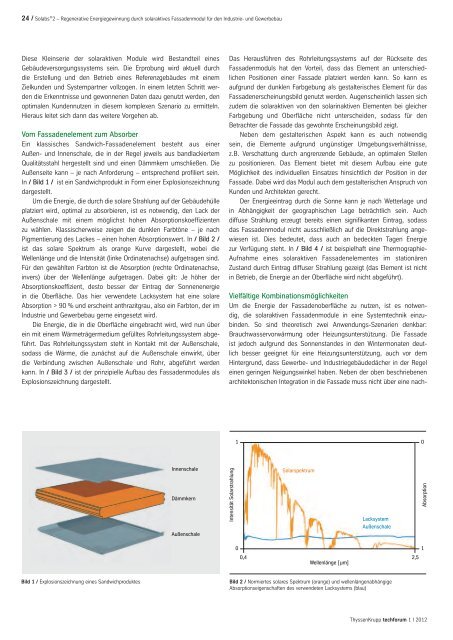

Ein klassisches Sandwich-Fassadenelement besteht aus einer<br />

Außen- und Innenschale, die in der Regel jeweils aus bandlackiertem<br />

Qualitätsstahl hergestellt sind und einen Dämmkern umschließen. Die<br />

Außenseite kann – je nach Anforderung – entsprechend profiliert sein.<br />

In / Bild 1 / ist ein Sandwichprodukt in Form einer Explosionszeichnung<br />

dargestellt.<br />

Um die Energie, die durch die solare Strahlung auf der Gebäudehülle<br />

platziert wird, optimal zu absorbieren, ist es notwendig, den Lack der<br />

Außenschale mit einem möglichst hohen Absorptionskoeffizienten<br />

zu wählen. Klassischerweise zeigen die dunklen Farbtöne – je nach<br />

Pigmentierung des Lackes – einen hohen Absorptionswert. In / Bild 2 /<br />

ist das solare Spektrum als orange Kurve dargestellt, wobei die<br />

Wellenlänge und die Intensität (linke Ordinatenachse) aufgetragen sind.<br />

Für den gewählten Farbton ist die Absorption (rechte Ordinatenachse,<br />

invers) über der Wellenlänge aufgetragen. Dabei gilt: Je höher der<br />

Absorptionskoeffizient, desto besser der Eintrag der Sonnenenergie<br />

in die Oberfläche. Das hier verwendete Lacksystem hat eine solare<br />

Absorption > 90 % und erscheint anthrazitgrau, also ein Farbton, der im<br />

Industrie und Gewerbebau gerne eingesetzt wird.<br />

Die Energie, die in die Oberfläche eingebracht wird, wird nun über<br />

ein mit einem Wärmeträgermedium gefülltes Rohrleitungssystem abgeführt.<br />

Das Rohrleitungssystem steht in Kontakt mit der Außenschale,<br />

sodass die Wärme, die zunächst auf die Außenschale einwirkt, über<br />

die Verbindung zwischen Außenschale und Rohr, abgeführt werden<br />

kann. In / Bild 3 / ist der prinzipielle Aufbau des Fassadenmodules als<br />

Explosionszeichnung dargestellt.<br />

Bild 1 / Explosionszeichnung eines Sandwichproduktes<br />

Innenschale<br />

Dämmkern<br />

Außenschale<br />

Das Herausführen des Rohrleitungssystems auf der Rückseite des<br />

Fassadenmoduls hat den Vorteil, dass das Element an unterschiedlichen<br />

Positionen einer Fassade platziert werden kann. So kann es<br />

aufgrund der dunklen Farbgebung als gestalterisches Element für das<br />

Fassadenerscheinungsbild genutzt werden. Augenscheinlich lassen sich<br />

zudem die solaraktiven von den solarinaktiven Elementen bei gleicher<br />

Farbgebung und Oberfläche nicht unterscheiden, sodass für den<br />

Betrachter die Fassade das gewohnte Erscheinungsbild zeigt.<br />

Neben dem gestalterischen Aspekt kann es auch notwendig<br />

sein, die Elemente aufgrund ungünstiger Umgebungsverhältnisse,<br />

z.B. Verschattung durch angrenzende Gebäude, an optimalen Stellen<br />

zu positionieren. Das Element bietet mit diesem Aufbau eine gute<br />

Möglichkeit des individuellen Einsatzes hinsichtlich der Position in der<br />

Fassade. Dabei wird das Modul auch dem gestalterischen Anspruch von<br />

Kunden und Architekten gerecht.<br />

Der Energieeintrag durch die Sonne kann je nach Wetterlage und<br />

in Abhängigkeit der geographischen Lage beträchtlich sein. Auch<br />

diffuse Strahlung erzeugt bereits einen signifikanten Eintrag, sodass<br />

das Fassadenmodul nicht ausschließlich auf die Direktstrahlung angewiesen<br />

ist. Dies bedeutet, dass auch an bedeckten Tagen Energie<br />

zur Verfügung steht. In / Bild 4 / ist beispielhaft eine Thermographie-<br />

Aufnahme eines solaraktiven Fassadenelementes im stationären<br />

Zustand durch Eintrag diffuser Strahlung gezeigt (das Element ist nicht<br />

in Betrieb, die Energie an der Oberfläche wird nicht abgeführt).<br />

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten<br />

Um die Energie der Fassadenoberfläche zu nutzen, ist es notwendig,<br />

die solaraktiven Fassadenmodule in eine Systemtechnik einzubinden.<br />

So sind theoretisch zwei Anwendungs-Szenarien denkbar:<br />

Brauchwasservorwärmung oder Heizungsunterstützung. Die Fassade<br />

ist jedoch aufgrund des Sonnenstandes in den Wintermonaten deutlich<br />

besser geeignet für eine Heizungsunterstützung, auch vor dem<br />

Hintergrund, dass Gewerbe- und Industriegebäudedächer in der Regel<br />

einen geringen Neigungswinkel haben. Neben der oben beschriebenen<br />

architektonischen Integration in die Fassade muss nicht über eine nach-<br />

Intensität Solarstrahlung<br />

1<br />

0<br />

Solarspektrum<br />

Lacksystem<br />

Außenschale<br />

0,4 2,5<br />

Wellenlänge [µm]<br />

Bild 2 / Normiertes solares Spektrum (orange) und wellenlängenabhängige<br />

Absorptionseigenschaften des verwendeten Lacksystems (blau)<br />

Absorption<br />

ThyssenKrupp techforum 1 I 2012<br />

0<br />

1