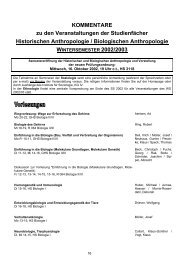

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - ZAG der Universität Freiburg

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - ZAG der Universität Freiburg

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - ZAG der Universität Freiburg

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Wahlveranstaltungen aus den Bereichen Philosophie und Psychologie<br />

Die Lehre vom Menschen und seiner Erkenntnis im Klassischen Griechentum<br />

und im Hochmittelalter (Aristoteles, Thomas von Aquin)<br />

Mi 16-18 und Do 15-16, HS 1221, Beginn 30.04.03<br />

Die aristotelische Schrift De anima bietet die geschlossendste Darstellung <strong>der</strong><br />

Seelenlehre des Aristoteles, die die grundlegenden Bestimmungen <strong>der</strong> Lehre<br />

vom Menschen und seiner Erkenntnis enthält. Der Begriff "Seele" steht bei<br />

Aristoteles für das Lebensprinzip eines Wesens, welches wir nur in seinen Vermögen<br />

und Tätigkeiten zureichend erfassen können. Da nach aristotelischer und<br />

überhaupt griechischer Auffassung ein Entsprechungsverhältnis zwischen<br />

Mensch, Staat und Kosmos besteht, stehen die Darlegungen zur menschlichen<br />

Seele im untrennbaren Zusammenhang mit <strong>der</strong> Philosophie als ganzer. Neben<br />

<strong>der</strong> Schrift De anima sollen Passagen <strong>der</strong> verschiedenen ethischen Schriften<br />

des Aristoteles sowie seiner Metaphysik herangezogen und die durchgehende<br />

Auseinan<strong>der</strong>setzung mit Platon behandelt werden. - Thomas von Aquin hat sich<br />

ausführlich auf Aristoteles bezogen; <strong>der</strong> Traktat vom Menschen und seiner Erkenntnis<br />

bildet den zentralen Teil in <strong>der</strong> Schöpfungslehre <strong>der</strong> Prima Pars seiner<br />

Summa Theologiae. Thomas entwickelt seine Lehre in kritischer Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />

zumal mit <strong>der</strong> platonisch-augustinischen Tradition des Mittelalters. Die<br />

aristotelische Lehre wird bei Thomas in eigentümlicher Form verwandelt und in<br />

das Ganze <strong>der</strong> ,theologischen Synthese' eingeordnet. Anhand des thomasischen<br />

Traktats vom Menschen lässt sich das Denken des Thomas und des<br />

Hochmittelalters überhaupt in seiner epochalen Charakteristik zum Vorschein<br />

bringen.<br />

Leib und Seele, Geist und Gehirn. Anthropologische Reflexionen und ihre<br />

Bioethischen Implikationen<br />

Mo 14-16, HS 1009<br />

Seit einigen Jahren ist die traditionsreiche Frage nach <strong>der</strong> Verbindung von Leib<br />

und Seele vor allem durch die Möglichkeit <strong>der</strong> Organtransplantation und die Gehirnforschung<br />

sowie die Forschungen zur Künstlichen Intelligenz wie<strong>der</strong> ins<br />

Zentrum <strong>der</strong> Aufmerksamkeit gerückt. Daß chemische Substanzen wie Medikamente<br />

o<strong>der</strong> Drogen das Verhalten verän<strong>der</strong>n, ist nur die eine Seite <strong>der</strong> Medaille;<br />

im Leib, in Blicken und Gesten drücken sich auch Absichten und Gefühle aus. In<br />

<strong>der</strong> Vorlesung werden zunächst repräsentative Deutungsversuche des Leib-<br />

Seele-Problems (z.B. Platon, Descartes, Spinoza, de La Mettrie) in ihrem jeweiligen<br />

zeitgeschichtlichen Kontext vorgestellt. Seit <strong>der</strong> Neuzeit setzte sich <strong>der</strong><br />

Versuch durch, alle körperlichen Prozesse rein naturwissenschaftlich zu erklären.<br />

Der Körper erscheint dann unter <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> dritten, <strong>der</strong> Geist unter<br />

<strong>der</strong> <strong>der</strong> ersten Person. Diese erkenntnistheoretische Asymmetrie wurde von<br />

Philosophen wie Cassirer und Merleau-Ponty kritisiert und durch die Perspektive<br />

des erlebten Leibes ergänzt. Die jeweiligen anthropologischen Prämissen haben<br />

weitreichende Folgen für die Begründung ethischer Normen, für medizinische<br />

und therapeutische Ansätze.<br />

Literatur: R.Breuer (Hg.): Das Rätsel von Leib und Seele, Stuttgart 1997.<br />

Sprechstunde: Di 14-16 u.n. Vereinbarung: 07668/7222<br />

Metz,<br />

Wilhelm<br />

Kather,<br />

Regine