Das Magazin der Jesuitenmission

Das Magazin der Jesuitenmission

Das Magazin der Jesuitenmission

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Herbst 2013<br />

weltweit<br />

<strong>Das</strong> <strong>Magazin</strong> <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong>

Editorial<br />

Liebe Freundinnen und Freunde<br />

unserer Missionare und Partner weltweit!<br />

Jedes Jahr im Sommer reist mein Mitbru<strong>der</strong> Peter Balleis in die ostkongolesische<br />

Provinz Nord-Kivu. Und obwohl es eine landschaftlich wun<strong>der</strong>schöne Gegend<br />

ist, die früher als die Schweiz Afrikas galt, ist es für ihn kein Erholungsurlaub.<br />

Seit 1995 ist <strong>der</strong> Flüchtlingsdienst <strong>der</strong> Jesuiten (JRS) in <strong>der</strong> Demokratischen<br />

Republik Kongo präsent und in dieser Zeit haben die JRS-Teams immer wie<strong>der</strong><br />

neue Gewaltausbrüche und Flüchtlingsströme erlebt. Mehr als fünf Millionen<br />

Tote sind die traurige Bilanz des Konfliktes, <strong>der</strong> seit fast zwanzig Jahren andauert.<br />

2,6 Millionen Menschen leben als Flüchtlinge im eigenen Land.<br />

Hier nicht die Hoffnung zu verlieren, grenzt an ein Wun<strong>der</strong>. Und Nord-Kivu<br />

ist nicht <strong>der</strong> einzige Konflikt, um den sich Pater Balleis als internationaler JRS-<br />

Direktor sorgt. Ein zweiter großer Krisenherd ist für den JRS momentan <strong>der</strong><br />

Bürgerkrieg in Syrien. Die beiden Konflikte sind unterschiedlicher Natur. Aber<br />

in beiden Konflikten sind JRS-Teams mittendrin. In Syrien geht es vor allem<br />

um Lebensmittelhilfe für mehr als 100.000 Menschen in Aleppo, Homs und<br />

Damaskus. In Nord-Kivu geht es um Hilfe, Ausbildung und Schulbildung für<br />

die vielen Flüchtlinge in den Lagern um Masisi, Goma und Mweso.<br />

„Die Flüchtlinge, die hier leben und leiden, warten seit Jahrzehnten auf den<br />

Tag, an dem endlich Frieden herrschen möge, so dass wir kein Recht haben,<br />

einfach das Handtuch zu werfen.“ Damit drückt Inés Oleaga, spanische Ordensfrau<br />

und Leiterin <strong>der</strong> JRS-Projekte in Masisi, eine fundamentale Erfahrung<br />

aus: Die Hoffnung <strong>der</strong> Flüchtlinge gibt den Helfern Kraft und Mut. Und<br />

das ist nicht vom Schreibtisch aus erfahrbar, son<strong>der</strong>n nur in <strong>der</strong> Nähe zu den<br />

Flüchtlingen, in <strong>der</strong> persönlichen Begegnung. Dieses Mittendrin-Sein und Begleiten<br />

<strong>der</strong> Flüchtlinge sind Merkmal und Stärke des JRS. Im Verbund mit<br />

an<strong>der</strong>en jesuitischen Hilfswerken in Europa unterstützen wir in einer gemeinsamen<br />

Aktion die Arbeit des JRS in Nord-Kivu. Dafür bitte ich Sie in dieser<br />

Herbstausgabe um Ihre Mithilfe.<br />

Für Ihre Verbundenheit und Ihr Vertrauen danke ich Ihnen von Herzen,<br />

Ihr<br />

Klaus Väthrö<strong>der</strong> SJ<br />

Missionsprokurator<br />

2 weltweit

Hilfe für Ostafrika Inhalt<br />

Endlose Flucht ➜ 4<br />

Seit 17 Jahren warten die Menschen in Nord-Kivu vergeblich auf Frieden<br />

„Die Rebellen werden müde“ ➜ 8<br />

Interview mit Peter Balleis SJ über den Konflikt im Kongo<br />

Unsere Spendenbitte für Nord-Kivu ➜ 9<br />

Helfen Sie den Flüchtlingen in den Lagern von Masisi, Goma und Mweso!<br />

Kin<strong>der</strong> unter Tage ➜ 10<br />

<strong>Das</strong> indische Sozialinstitut NESRC hilft Kin<strong>der</strong>arbeitern in Kohleminen<br />

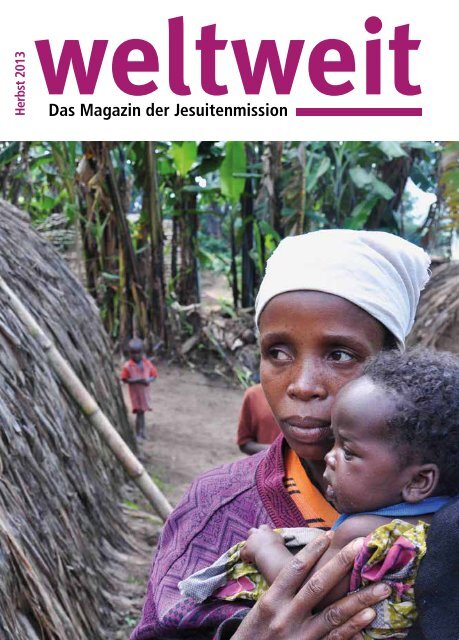

Titel Kongo:<br />

Flüchtlingslager Kashuga bei<br />

Mweso: Frauen in Nord-Kivu<br />

haben Angst vor Gewalt.<br />

Rücktitel Indien:<br />

Bergarbeiter in einem <strong>der</strong> extrem<br />

niedrigen Schächte <strong>der</strong> Minen<br />

von Meghalaya.<br />

Tief ins Herz gebrannt ➜ 14<br />

Aus einem Freiwilligenjahr entsteht eine Partnerschaft mit Kambodscha<br />

Blume <strong>der</strong> Hoffnung ➜ 18<br />

Eine Meditation von Joe Übelmesser SJ<br />

Hun<strong>der</strong>t Jahre Weisheit ➜ 20<br />

Die Sophia-Universität in Tokio feiert ihr 100-jähriges Bestehen<br />

Bessere Dörfer für eine bessere Welt ➜ 22<br />

Nach Turbulenzen geht es im indischen Dorfbauwerk VRO neu voran<br />

Dank aus Osttimor ➜ 26<br />

Mark Raper SJ freut sich über die Hilfe aus Deutschland<br />

Schüleraustausch im Web 2.0 ➜ 27<br />

Ein virtuelles Begegnungsprojekt zwischen Deutschland und Simbabwe<br />

Was macht unser Patenkind ➜ 30<br />

Seit 45 Jahren hilft <strong>der</strong> Pathardi-Verein indischen Schulkin<strong>der</strong>n<br />

weltweit notiert ➜ 32<br />

Aus <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong>: Nachrichten, Rückblick und weltweite Post<br />

weltweit 3

Kongo<br />

Endlose Flucht<br />

Seit 17 Jahren warten die Menschen in <strong>der</strong> ostkongolesischen Provinz Nord-<br />

Kivu vergeblich auf Frieden, hoffen auf ein Leben ohne Gewalt und haben ihr<br />

Lachen trotz allem nicht verloren.<br />

Nord-Kivu im Osten <strong>der</strong><br />

Demokratischen Republik<br />

Kongo grenzt an<br />

Ruanda und Uganda.<br />

<strong>Das</strong> Foto füllt die Leinwand in<br />

unerbittlicher Größe. Vier<br />

Leichen liegen auf dem Boden<br />

im Gras. Zwei Frauen und zwei<br />

Mädchen, grausam getötet durch<br />

Machetenhiebe. Ein unwillkürliches<br />

Raunen geht durch den Saal. Inés Oleaga<br />

hatte zu Beginn ihres Vortrages gewarnt:<br />

„Es kann sein, dass einige Fotos<br />

Sie schockieren werden. Ich zeige sie<br />

trotzdem. Es geht mir nicht um Sensationsgier,<br />

son<strong>der</strong>n darum, dass Sie<br />

sehen: <strong>Das</strong> ist unser Leben in Nord-<br />

Kivu. <strong>Das</strong> ist die Wirklichkeit, <strong>der</strong> wir<br />

jeden Tag begegnen.“ Die vier jungen<br />

Frauen hatten Pech gehabt, als sie einer<br />

Rebellengruppe über den Weg liefen.<br />

Vielleicht gehörten sie <strong>der</strong> falschen<br />

Ethnie an, vielleicht waren die Rebellen<br />

betrunken, vielleicht hatten sie<br />

einfach Lust auf Gewalt. In <strong>der</strong> ostkongolesischen<br />

Provinz Nord-Kivu gehört<br />

Pech zum Alltag: 920.000 Menschen,<br />

fast eine Million, sind seit April 2012<br />

erneut auf <strong>der</strong> Flucht, leben entwurzelt<br />

als Habenichtse im eigenen Land,<br />

lassen alles zurück, weil sie Angst vor<br />

Gewalt und Tod haben. „Momentan<br />

haben wir in Nord-Kivu elf bewaffnete<br />

Rebellengruppen“, sagt Inés Oleaga.<br />

Die spanische Ordensfrau leitet in<br />

Masisi die Projekte des Jesuitenflüchtlingsdienstes<br />

(JRS). Mit ihren ungebändigten<br />

schwarzgrauen Locken und<br />

ihrer sympathisch direkten Art strahlt<br />

sie Energie und Leidenschaft für ihre Arbeit<br />

aus. Sie nutzt ihren Heimatbesuch,<br />

um gemeinsam mit ihrer kongolesischen<br />

Kollegin Angelique Chayeka über das<br />

Leben in Nord-Kivu zu berichten.<br />

Nie verheilte Wunden<br />

Als Ende vergangenen Jahres die<br />

Rebellengruppe M23 die Provinzhauptstadt<br />

Goma eingenommen<br />

hatte, schaffte <strong>der</strong> Kongokonflikt es<br />

4 weltweit

Kongo<br />

wie<strong>der</strong> einige Tage in die internationalen<br />

Schlagzeilen. Seitdem gab es<br />

einen neuen Friedensvertrag, relative<br />

Ruhe, neue Kämpfe. „Je<strong>der</strong> Stamm<br />

hat seine eigene bewaffnete Miliz“,<br />

erklärt Schwester Inés. „Die Fronten<br />

verlaufen entlang <strong>der</strong> verschiedenen<br />

Ethnien und die Wurzeln des<br />

Konfliktes liegen in Verletzungen<br />

<strong>der</strong> Vergangenheit, die nie verheilt<br />

sind.“ Die Nachbarstaaten Ruanda<br />

und Uganda mischen kräftig mit in<br />

dem Konflikt und nutzen die Schwäche<br />

<strong>der</strong> kongolesischen Regierung.<br />

Krieg macht das Leben zur Hölle<br />

Seit fast zwanzig Jahren macht <strong>der</strong><br />

Krieg, in dem es um Macht, Land und<br />

Mineralien geht, den Menschen das<br />

Leben zur Hölle. Die Demokratische<br />

Republik Kongo ist das Land mit dem<br />

weltweit niedrigsten Index menschlicher<br />

Entwicklung und <strong>der</strong> höchsten<br />

Rate an Vergewaltigungen. Einer Studie<br />

zufolge erleiden jede Stunde 48<br />

Frauen o<strong>der</strong> Mädchen sexuelle Gewalt.<br />

Die meisten Fälle werden we<strong>der</strong><br />

angezeigt noch offiziell erfasst, da die<br />

Frauen aus Angst und Scham schweigen.<br />

An <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Frauen<br />

In <strong>der</strong> Stimme von Inés Oleaga<br />

schwingt ein bitterer Unterton: „Darüber<br />

wurden schon Tausende Seiten<br />

geschrieben, aber in <strong>der</strong> konkreten<br />

Arbeit, in <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> Opfer<br />

und <strong>der</strong> Vermeidung von Übergriffen,<br />

spiegelt sich nicht viel dieser<br />

Aufmerksamkeit wi<strong>der</strong>.“ In Masisi<br />

ist die Arbeit mit Frauen ein Schwerpunkt<br />

<strong>der</strong> JRS-Projekte. <strong>Das</strong> erfor<strong>der</strong>t<br />

Vertrauen und Nähe. „Als wir<br />

die Frauen zu einem Treffen eingeladen<br />

haben, waren sie sehr klar: Ihre<br />

erste Sorge galt nicht ihnen selbst,<br />

son<strong>der</strong>n ihren Kin<strong>der</strong>n. Sie wollten,<br />

dass wir uns darum kümmern, dass<br />

ihre Kin<strong>der</strong> genug zu essen haben<br />

und in die Schule gehen können.“ In<br />

acht Flüchtlingslagern arbeitet das<br />

JRS-Team in Masisi. Fünf <strong>der</strong> Lager<br />

sind vom UNHCR anerkannt, dem<br />

Flüchtlingswerk <strong>der</strong> Vereinten Nationen.<br />

Drei sind sogenannte „spontane<br />

Flüchtlinge in Masisi<br />

tragen Wasser und<br />

Lebensmittel ins Lager.<br />

Inés Oleaga leitet die<br />

JRS-Projekte, zu denen<br />

auch Schnei<strong>der</strong>kurse<br />

zählen.<br />

weltweit 5

Kongo<br />

Die strahlende Tate<br />

Helène mit Schwester<br />

Regina aus Tansania.<br />

Stolz zeigt ein Junge<br />

sein Zeugnis: Der JRS<br />

macht Schulbildung<br />

möglich.<br />

Lager“, abgelegen und schwer zugänglich,<br />

ohne offizielle Anerkennung und<br />

damit ohne internationale Hilfe. Hier<br />

ist die Not am größten. Aus Bananenblättern<br />

und Plastikplanen haben<br />

sich die Flüchtlinge Hütten gebaut,<br />

es gibt kein Trinkwasser und Lebensmittel<br />

sind knapp. Die Bevölkerung<br />

<strong>der</strong> umliegenden Dörfer ist meistens<br />

nicht glücklich über den ungewollten<br />

Zuzug und Rebellengruppen haben<br />

ungehin<strong>der</strong>ten Zugang zu den „spontanen<br />

Lagern“, pressen den Vertriebenen<br />

illegale Steuern o<strong>der</strong> Zwangsarbeit<br />

ab. Frauen laufen permanent Gefahr,<br />

Opfer sexueller Gewalt zu werden.<br />

Schweigen aus Angst<br />

Die 29-jährige Blandine war wie jeden<br />

Morgen auf <strong>der</strong> Suche nach Feuerholz<br />

und Nahrung unterwegs gewesen.<br />

Als sie schon auf dem Rückweg<br />

ins Flüchtlingslager war, stellten sich<br />

ihr fünf bewaffnete Männer in den<br />

Weg, verspotteten sie, warfen sie zu<br />

Boden und vergewaltigten sie, einer<br />

nach dem an<strong>der</strong>en. „Als sie gingen,<br />

war ich mir nicht sicher, ob ich noch<br />

am Leben o<strong>der</strong> schon tot war“, erzählte<br />

Blandine später dem JRS-Team.<br />

Ihre größte Angst: „<strong>Das</strong>s mein Mann<br />

etwas davon erfahren könnte.“ Angelique<br />

Chayeka leitet die Frauenprojekte<br />

in Masisi, die Ausbildung, Information<br />

und Hilfe anbieten. „Viele Frauen<br />

glauben selbst, dass sie keinen Wert<br />

haben, dass sie nur dazu da sind, Kin<strong>der</strong><br />

auf die Welt zu bringen und für<br />

Nahrung zu sorgen“, sagt die schmale<br />

Kongolesin. „Die Frauen kennen ihre<br />

Rechte nicht und verschweigen die<br />

Vergewaltigung, damit ihr Ehemann<br />

sie nicht verlässt.“<br />

Gesegnet von Tate Helène<br />

Neben <strong>der</strong> Arbeit mit Frauen kümmert<br />

sich das Team von Inés Oleaga<br />

um kranke, alte und behin<strong>der</strong>te Menschen<br />

sowie elternlose Kin<strong>der</strong>. „Die<br />

Jungen schließen sich schnell zu Banden<br />

zusammen und die Mädchen<br />

werden als Arbeitskräfte ausgenutzt.“<br />

Der JRS kooperiert eng mit lokalen<br />

Schulen, hilft beim Wie<strong>der</strong>aufbau<br />

6 weltweit

Kongo<br />

o<strong>der</strong> Neubau <strong>der</strong> Gebäude sowie bei<br />

<strong>der</strong> Ausbildung von Lehrern. Auf diese<br />

Weise sollen die Flüchtlingskin<strong>der</strong><br />

wie<strong>der</strong> in einen möglichst normalen<br />

Schulalltag integriert werden. <strong>Das</strong><br />

Wichtigste in ihrer Arbeit ist für Inés<br />

Oleaga das Gespräch mit den Vertriebenen,<br />

<strong>der</strong> persönliche Kontakt und<br />

die individuelle Hilfe: „Wir sehen das<br />

nicht als Assistenzialismus o<strong>der</strong> Paternalismus,<br />

für uns ist das Begleitung,<br />

und zwar eine sehr persönliche Begleitung.“<br />

Tate Helène wäre ohne diese<br />

Begleitung schon lange tot. „Als wir<br />

sie 2010 in einem <strong>der</strong> Flüchtlingslager<br />

kennenlernten, war sie halbseitig gelähmt,<br />

wog 27 Kilo und hatte mit<br />

dem Leben abgeschlossen.“ Heute<br />

freut sich die strahlende alte Frau über<br />

jeden Besuch von Inés Oleaga o<strong>der</strong> einer<br />

ihrer Kolleginnen. Deren Zuneigung<br />

und Sorge haben geholfen, dass<br />

Tate Helène nicht nur die Krankheit,<br />

son<strong>der</strong>n auch drei weitere Vertreibungen<br />

überlebt hat. „Jedes Mal, wenn<br />

wir gehen, verabschiedet sie uns mit<br />

einem Segen“, erzählt Inés Oleaga.<br />

„Und das ist für mich <strong>der</strong> wahrhaftige<br />

Gott, <strong>der</strong> uns durch Tate Helène segnet.“<br />

Wir sind fröhliche Menschen<br />

Inés Oleaga tippt auf eine Taste ihres<br />

Laptops und ein neues Foto erscheint<br />

auf <strong>der</strong> Leinwand: Eine fröhliche<br />

Menschenmenge tanzt ausgelassen.<br />

„<strong>Das</strong> war nach einer Filmvorführung.<br />

<strong>Das</strong> ist exakt <strong>der</strong>selbe Ort, an dem wir<br />

nur wenige Tag zuvor die vier Leichen<br />

gefunden haben.“ Der Kontrast ist<br />

beabsichtigt und die Botschaft klar:<br />

Freude und Trauer, Leben und Tod,<br />

Schönheit und Zerstörung, Gastfreundschaft<br />

und Grausamkeit liegen<br />

sehr nah beieinan<strong>der</strong> in Nord-Kivu.<br />

„Wir sind fröhliche Menschen“, betont<br />

Angelique Chayeka. „Wir lachen<br />

viel und geben die Hoffnung nicht<br />

auf.“ Im Stillen möchte man hinzufügen:<br />

Trotz allem. Denn auch im Gesicht<br />

von Angelique Chayeka ist beides<br />

zu sehen: Ihr ansteckendes Lachen<br />

und ihre traurigen Augen.<br />

Judith Behnen<br />

Neben <strong>der</strong> Arbeit mit<br />

Mädchen und Frauen<br />

begleitet <strong>der</strong> JRS vor<br />

allem kranke und alte<br />

Flüchtlinge, wie hier<br />

eine Gruppe in Mweso.<br />

weltweit 7

Interview<br />

„Die Rebellen werden müde“<br />

Interview mit P. Peter Balleis SJ, dem internationalen Direktor des Flüchtlingsdienstes <strong>der</strong> Jesuiten<br />

(JRS), während seines Besuches in Nord-Kivu.<br />

Wie steht es mit <strong>der</strong> Hoffnung<br />

in Nord-Kivu<br />

Seit fast 20 Jahren herrscht nun<br />

schon Krieg in Nord-Kivu.<br />

Man kann schon ein wenig die<br />

Hoffnung verlieren. Bischof<br />

Théophile von Goma hat uns<br />

vorhin erzählt, dass er manchmal<br />

gefragt wird, warum er<br />

Schulen und Gebäude immer<br />

wie<strong>der</strong> neu aufbaut, wenn sie<br />

doch nur wie<strong>der</strong> zerstört werden.<br />

Seine Antwort ist, dass wir<br />

dadurch die Hoffnung <strong>der</strong> Leute<br />

wachhalten.<br />

Gibt es etwas, das sich positiv<br />

verän<strong>der</strong>t hat<br />

Jedes Jahr im Sommer besuche<br />

ich die JRS-Teams in Goma,<br />

Masisi und Mweso. Im Vergleich<br />

zum letzten Jahr wird in<br />

Masisi viel gebaut. Viele Leute<br />

bauen sich ein kleines Heim.<br />

Seit dem Vertrag <strong>der</strong> Zusam-<br />

menarbeit zwischen mehreren<br />

Rebellengruppen Anfang dieses<br />

Jahres war es lange ziemlich ruhig<br />

und es gab mehrere Monate<br />

keine Schießereien in Masisi.<br />

Wie ertragen die Menschen<br />

und auch die Mitarbeiter den<br />

ewigen Kreislauf von Hoffnung,<br />

Zerstörung und Flucht<br />

Heute habe ich einen Ort besucht,<br />

wo vor vier Jahren schon<br />

ein Lager war. Die in Stein gebaute<br />

Schule von damals steht<br />

noch und leistet neue Dienste<br />

für Flüchtlingskin<strong>der</strong>. Wie ertragen<br />

wir das Es sind zum Teil<br />

neue JRS-Mitarbeiter im Team,<br />

und sie geben für einige Jahre<br />

ihr Bestes. An<strong>der</strong>e werden folgen<br />

und die Zeichen <strong>der</strong> Hoffnung<br />

weiter setzen. Wie je<strong>der</strong><br />

Krieg wird eines Tages auch dieser<br />

Krieg aufhören. Die Menschen<br />

werden müde vom Krieg.<br />

Ein Lagervorstand in Nzulu<br />

betonte, dass wir Versöhnung<br />

brauchen. Die Kriegsherren<br />

sind noch nicht soweit. Und<br />

doch hat das Friedensabkommen<br />

unter mehreren Rebellengruppen<br />

in Masisi bis jetzt gehalten.<br />

Langsam sind auch die<br />

Rebellen vom Krieg müde.<br />

Warum bricht dann doch immer<br />

wie<strong>der</strong> Gewalt aus<br />

Die Ursachen sind vielfältig<br />

und vielschichtig. Eine Jugendliche<br />

in Masisi sagte mir, dass<br />

einfach zu viele Waffen in den<br />

Händen <strong>der</strong> Leute sind. Keiner<br />

will die Kalaschnikow abgeben,<br />

weil man ja nicht weiß, ob<br />

man sie doch noch gebrauchen<br />

kann. Die an<strong>der</strong>en Gründe<br />

sind Mineralien, ethnische Verschiedenheit,<br />

Streit um Land<br />

als Ressource, das Versagen des<br />

kongolesischen Staates, die regionale<br />

Politik von Uganda und<br />

Rwanda, die aktiv in den Konflikt<br />

verwickelt sind.<br />

Warum sollte uns <strong>der</strong> Konflikt<br />

hier in Deutschland<br />

nicht egal sein<br />

Eigentlich wollen wir doch alle<br />

den Frieden und wir wollen<br />

alle die Mineralien, die es im<br />

Ostkongo gibt, in anständiger<br />

Weise wirtschaftlich erwerben,<br />

ohne dass Menschen sterben,<br />

son<strong>der</strong>n in einer Weise, dass die<br />

Rohstoffe helfen, Nord-Kivu<br />

zu entwickeln. Frieden ist für<br />

alle besser. Als JRS glauben wir<br />

und haben wir die Erfahrung,<br />

dass Bildung den Teufelskreis<br />

von Armut und Gewalt durchbrechen<br />

kann. Deshalb bauen<br />

wir so viele Schulen und bilden<br />

Lehrer aus. Es ist unser Ziel,<br />

unsere Bildungsarbeit noch intensiver<br />

und gezielter für die<br />

Friedenserziehung und Versöhnung<br />

zu nutzen.<br />

Interview: Judith Behnen<br />

8 weltweit

Spendenbitte<br />

Unsere Spendenbitte<br />

für Nord-Kivu<br />

Liebe Leserin, lieber Leser!<br />

Der Flüchtlingsdienst <strong>der</strong><br />

Jesuiten begleitet die Schwächsten<br />

und Verletzlichsten in den<br />

Lagern von Masisi, Mweso und<br />

Goma. Persönliche Zuwendung<br />

und Nähe sind zentral,<br />

aber auch materielle Hilfe ist<br />

unerlässlich:<br />

• Eine Plastikplane als Regenschutz<br />

für eine Hütte kostet<br />

11 Euro.<br />

• Ein Sack Reis und Maismehl<br />

kosten zusammen 29 Euro.<br />

• Ein großer Tank für sauberes<br />

Trinkwasser kostet 117 Euro.<br />

• Der Wie<strong>der</strong>aufbau eines<br />

Klassenzimmers kostet im<br />

Schnitt 1000 Euro.<br />

Auf dem Foto sehen Sie das<br />

Flüchtlingslager Kishondja in<br />

Masisi. Lassen Sie uns gemeinsam<br />

helfen, dass die Menschen<br />

hier nicht vergessen werden.<br />

Danke und Gottes Segen!<br />

Klaus Väthrö<strong>der</strong> SJ,<br />

Missionsprokurator<br />

<strong>Jesuitenmission</strong><br />

Spendenkonto<br />

5 115 582<br />

Liga Bank<br />

BLZ 750 903 00<br />

Stichwort:<br />

X31133 JRS Kongo<br />

weltweit 9

Hilfe Interview für Ostafrika<br />

Kin<strong>der</strong> unter Tage<br />

<strong>Das</strong> von indischen Jesuiten geführte North-Eastern Social Research Centre<br />

(NESRC) ist bekannt dafür, heiße Themen anzupacken. Mit einer deutschen<br />

Stiftung untersucht es Kin<strong>der</strong>arbeit in Kohleminen.<br />

Stell dir vor, du wachst an einem<br />

kalten, regnerischen Morgen<br />

auf und rollst dich müde aus<br />

deinem Bett in einer zugigen Hütte.<br />

Du ziehst ein T-Shirt an, kurze Hosen<br />

und Gummistiefel. Dann machst<br />

du dich auf den Weg zur Arbeit, vorbei<br />

an grauen Kohlehalden. Du erreichst<br />

den Schachteingang, ein fünf<br />

Meter breites Loch, in das du auf<br />

rutschigen Holzstufen hinabsteigst.<br />

Immer tiefer führt es dich ins Dunkle,<br />

bis du 30 Meter unter <strong>der</strong> Erde<br />

wie<strong>der</strong> festen Boden betrittst. Von<br />

hier zweigt ein System so genannter<br />

10 weltweit

Indien<br />

„Rattenlöcher“ ab, tief ins Gestein<br />

getriebene Schächte, die den Kohle-<br />

A<strong>der</strong>n folgen. Du schnappst dir einen<br />

Holzkarren, Spitzhacke und Schaufel<br />

und machst dich an die Arbeit. Den<br />

ganzen Tag wirst du im „Rattenloch“<br />

verbringen, um Kohle zu för<strong>der</strong>n. Du<br />

kannst nicht aufrecht stehen, weil die<br />

Schächte nicht einmal einen Meter<br />

hoch sind. Stell dir vor, so sieht dein<br />

Tag aus, wenn du zwölf Jahre alt bist.<br />

Kohle-Boom in Meghalaya<br />

Der Steinkohle-Boom hat den indischen<br />

Bundesstaat Meghalaya ergriffen.<br />

Nördlich von Bangladesch gelegen,<br />

galt Meghalaya zu Kolonialzeiten<br />

als das „Schottland Indiens“, da es<br />

mit seinen zerklüfteten Bergzügen,<br />

den herrlich bewaldeten Tälern und<br />

seinem Reichtum an Pflanzen und<br />

Tieren an die schottischen Highlands<br />

erinnerte. In den Bergregionen leben<br />

seit Menschengedenken drei Volksstämme,<br />

die Jaintia, Khasi und Garo,<br />

matriarchalisch organisierte Gemeinschaften<br />

mit einem reichen Erbe an<br />

Sprachen, Traditionen und Gebräuchen.<br />

In kleinem Maßstab fand <strong>der</strong><br />

Kohleabbau schon unter britischer<br />

Herrschaft statt, aber seit einigen Jahren<br />

ist die Anzahl <strong>der</strong> För<strong>der</strong>schächte<br />

explodiert. Auf 550 Millionen Tonnen<br />

werden die Vorkommen geschätzt.<br />

Ziegelvilla statt Bambushütte<br />

Die Minen bringen Geld nach Meghalaya.<br />

Bergarbeiter verdienen zwischen<br />

700 und 1.200 Rupien am Tag, das<br />

sind umgerechnet 10 bis 17 Euro – eine<br />

gute Ausbeute, wenn man bedenkt, dass<br />

an<strong>der</strong>e Arbeiter nur ein Viertel dieser<br />

Summe erhalten. Lokale Landbesitzer<br />

profitieren ebenfalls, wenn auf ihrem<br />

Grund Kohlevorkommen entdeckt<br />

werden: sie tauschen dann schnell die<br />

traditionelle Bambushütte gegen eine<br />

neue Ziegelvilla. Und auch <strong>der</strong> Staat<br />

verdient am Kohle-Boom in Meghalaya:<br />

pro Jahr 500 Millionen Rupien,<br />

umgerechnet 7,1 Millionen Euro. Sehr<br />

viel Geld. Und gleichzeitig sehr wenige<br />

Regeln. <strong>Das</strong> ist die Gleichung für sehr<br />

viele Probleme.<br />

Feldforscher in <strong>der</strong> Grube<br />

Die deutsche Stiftung Childaid Network<br />

hat in Kooperation mit dem Sozialzentrum<br />

NESRC <strong>der</strong> nordindischen<br />

Jesuiten im Jahr 2012 eine Studie zur<br />

Lage <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> in den Kohleminen<br />

begonnen. Obwohl die Feldforscher in<br />

manche feindselig-gefährliche Situation<br />

gerieten, konnten sie umfangreiche<br />

Daten erheben. „Mehr als 3.000 mit<br />

20-25 Tonnen überladene Laster verlassen<br />

die Bergregion täglich“, beziffert<br />

Dr. Martin Kasper, Vorstand von<br />

Spuren des Kohle-<br />

Booms in den Bergen<br />

von Meghalaya:<br />

Hier eine Siedlung <strong>der</strong><br />

Bergarbeiter, die in<br />

provisorischen Hütten<br />

o<strong>der</strong> unter Plastikplanen<br />

leben.<br />

weltweit 11

Indien<br />

Fotos rechts:<br />

1,25 Euro erhalten die<br />

Kin<strong>der</strong>arbeiter für einen<br />

gefüllten Holzkarren.<br />

Die Kohle schlagen sie<br />

mit Spitzhacken aus<br />

dem Gestein. Drei Jungen<br />

vor einem Schachteingang<br />

am Berg.<br />

Childaid Network, das Ausmaß <strong>der</strong><br />

Kohleför<strong>der</strong>ung. „Der große Teil <strong>der</strong><br />

fast 500.000 Bergarbeiter kommt von<br />

außerhalb. Geschätzt von unserem<br />

Forschungs-Team, das in die Grube<br />

ging, sind fast zehn Prozent <strong>der</strong> unter<br />

Tage arbeitenden Belegschaft unter<br />

18, viele sogar unter zehn Jahre alt.“<br />

Krank durch Kohlestaub<br />

So wie die Kohleminen, liegen auch die<br />

ärmlichen Siedlungen <strong>der</strong> Bergarbeiter<br />

außerhalb <strong>der</strong> Dörfer. <strong>Das</strong> Wasser, das<br />

sie zum Trinken und Kochen verwenden,<br />

ist schlammig und verdreckt. Ihre<br />

Ernährung ist einseitig: getrockneter<br />

Fisch mit ein wenig Gemüse. Die meisten<br />

Bergarbeiter sind Analphabeten<br />

und sich <strong>der</strong> Gesundheitsrisiken nicht<br />

bewusst. Viele leiden an Atemwegserkrankungen<br />

aufgrund des Kohlestaubs,<br />

an Durchfall und Malaria.<br />

Kin<strong>der</strong> im Bergwerk<br />

Es scheint, dass die Kin<strong>der</strong>, genau wie<br />

ihre Eltern und Verwandten, von <strong>der</strong><br />

Kohle verzehrt werden. „Ich bin hier,<br />

um meinem Bru<strong>der</strong> zu helfen“, erzählt<br />

ein Junge. „Ich bin fürs Kochen und<br />

Waschen zuständig.“ Ob er vorher zur<br />

Schule gegangen sei, fragen wir ihn.<br />

„Ja, bis zur 5. Klasse. Aber dann habe<br />

ich aufgehört, um zu arbeiten und<br />

Geld zu verdienen.“ Und was denkst<br />

du, wenn du deine Freunde auf dem<br />

Weg zur Schule siehst Er zögert, bevor<br />

er schließlich antwortet: „Ich beneide<br />

sie dann.“<br />

Acht Karren pro Tag<br />

Der 14-jährige Churchill, <strong>der</strong> in einem<br />

<strong>der</strong> „Rattenlöcher“ arbeitet, gehört<br />

zum Stamm <strong>der</strong> Khasi. „Wir waren<br />

13 Brü<strong>der</strong> und Schwestern, aber fünf<br />

sind tot. Als auch mein Vater starb,<br />

habe ich angefangen, in <strong>der</strong> Mine zu<br />

arbeiten. Wenn ich mich anstrenge,<br />

schaffe ich es, so viel Kohle zu schlagen,<br />

dass ich acht Karren füllen kann. Pro<br />

Karren bekomme ich 90 Rupien.“ 90<br />

Rupien sind umgerechnet 1,25 Euro.<br />

Mit seinem mühsam verdienten Lohn<br />

hilft Churchill, dass seine jüngeren Geschwister<br />

weiter zur Schule gehen können:<br />

„Ich ermutige sie, damit sie nicht<br />

auch aufhören, son<strong>der</strong>n weiter lernen.“<br />

Schulferien in <strong>der</strong> Mine<br />

Die Wirklichkeit auf den Kohlefel<strong>der</strong>n<br />

ist komplex und entzieht sich einfachen<br />

Lösungen. Die Verdienstmöglichkeiten<br />

bedeuten Existenzsicherheit<br />

– oft zum ersten Mal im Leben. Ein<br />

Schuldirektor fasst das Dilemma in<br />

Worte: „Auf <strong>der</strong> einen Seite hilft die<br />

Kohle den armen Leuten, auch unseren<br />

Schülern. Während <strong>der</strong> Winterferien<br />

arbeiten sie in den Minen und<br />

können so für den Rest des Jahres die<br />

Schulgebühren zahlen. Aber gleichzeitig<br />

zerstört die Kohle ihr Leben und<br />

ihre Zukunft.“<br />

Bedrohte Natur<br />

Da viele auf den Kohlezug aufspringen,<br />

schwindet die traditionelle Lebensweise<br />

<strong>der</strong> Garos, Khasis und Jaintias.<br />

Ihr Umgang mit <strong>der</strong> Schöpfung<br />

folgte <strong>der</strong> Weisheit <strong>der</strong> Ahnen: Nur<br />

das wird genommen, was zum Leben<br />

wirklich gebraucht wird. Ihre Landwirtschaft<br />

auf Subsistenzbasis erhält<br />

das Gleichgewicht des empfindlichen<br />

Ökosystems <strong>der</strong> Berge – Heimat einer<br />

unschätzbaren biologischen Vielfalt.<br />

Der Kohleabbau dagegen ist rücksichtslos:<br />

Wäl<strong>der</strong> werden gefällt, die<br />

Erde aufgerissen, Flüsse umgeleitet,<br />

12 weltweit

Indien<br />

das Grundwasser sinkt und in den<br />

Halden lagern Schwermetalle.<br />

Überrollt vom Bergbau<br />

Vielleicht geht <strong>der</strong> Schaden für das Sozialsystem<br />

sogar noch tiefer. <strong>Das</strong> Dorfleben<br />

beruhte früher auf dem Grundsatz<br />

<strong>der</strong> Gleichheit. Gemeinsam wurde<br />

auf den Fel<strong>der</strong>n gearbeitet, und alle<br />

hatten ähnlich viel o<strong>der</strong> ähnlich wenig.<br />

Heute gleichen die traditionellen Dörfer<br />

verlorenen Inseln. In Nonghullum,<br />

einem Dorf <strong>der</strong> Khasi, kommen auf<br />

900 Einheimische zum Beispiel 50.000<br />

Bergarbeiter von auswärts. Die sozialen<br />

Probleme überrollen die ländliche Bevölkerung<br />

von Meghalaya: Prostitution<br />

und HIV/Aids, Kriminalität, Profitgier,<br />

Spannungen und sogar Gewalt.<br />

Der Abstand zwischen Gewinnern und<br />

Verlieren des Kohle-Booms wächst.<br />

Wer es sich leisten kann, schickt seine<br />

Kin<strong>der</strong> auf Schulen in die Hauptstadt<br />

Shillong. Die Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> Armen bleiben,<br />

um im Minengeschäft ein Zubrot<br />

zu verdienen. In Bildung und Gesundheitsversorgung<br />

wird nicht investiert.<br />

All das ist Zündstoff für die Zukunft.<br />

Projekte <strong>der</strong> Hoffnung<br />

Die gemeinsame Arbeit von Childaid<br />

Network und NESRC geht weiter.<br />

Gesundheitsmobile und Abendschulen<br />

sind zwei Vorhaben, mit denen<br />

wir beginnen. Eine erste kleine Hoffnung<br />

auf Verbesserung, aber jede<br />

noch so kleine Hoffnung ist wichtig<br />

für die Kin<strong>der</strong> in den Minen.<br />

Michael Kolb SJ / Melville Pereira SJ<br />

North-Eastern Social Research Centre<br />

(NESRC)<br />

Spendencode: X56611 NESRC<br />

weltweit 13

Tief ins Herz gebrannt<br />

Siem Reab<br />

Aus dem Freiwilligeneinsatz von Dr. Thomas Rigl (44) ist eine erfolgreiche<br />

Projektpartnerschaft zwischen seiner Regensburger Heimat und dem kambodschanischen<br />

Dorf Samraong gewachsen.<br />

Angkor Wat – Weltkulturerbe<br />

und Touristenmagnet Kambodschas.<br />

Auch ich wollte dieses<br />

imponierende Bauwerk einmal mit eigenen<br />

Augen sehen und bereiste deshalb<br />

2007 das Land, nichts ahnend, welche<br />

Folgen das haben würde. Zwar zogen<br />

mich die Tempel aus dem alten Königreich<br />

<strong>der</strong> Khmer wie erwartet in ihren<br />

Bann, weit mehr noch aber erschütterte<br />

mich die Armut, <strong>der</strong> ich begegnete.<br />

Noch vor Ort wurde mir klar, dass ich<br />

zurückkehren musste, um etwas gegen<br />

die Not <strong>der</strong> Menschen beizutragen.<br />

Fügung im Sabbatjahr<br />

2010 war es dann soweit. Im Rahmen<br />

eines Sabbatjahres, das mir mein Arbeitgeber,<br />

das Bistum Regensburg,<br />

gewährt hatte, verbrachte ich als Freiwilliger<br />

<strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong> rund zehn<br />

Monate in Siem Reap. Nach einer längeren<br />

Durststrecke als Büromitarbeiter<br />

bahnte sich erst gegen Ende meines<br />

Aufenthalts an, was aus meinem<br />

Leben inzwischen nicht mehr wegzudenken<br />

ist. Mit den Mitarbeitern des<br />

Jesuit Service fuhr ich in das etwa 40<br />

Kilometer außerhalb <strong>der</strong> Stadt gelegene<br />

Dorf Samraong, in dem es, wie so<br />

oft in Kambodscha, we<strong>der</strong> Strom und<br />

sauberes Wasser noch medizinische<br />

Versorgung gibt. Zudem war Oktober<br />

und damit Hungerzeit für die Familien,<br />

<strong>der</strong>en Reisernte nicht für ein<br />

ganzes Jahr reicht. Trotz aller Not aber<br />

14 weltweit

Jesuit Volunteers<br />

äußerten die Dorfbewohner beson<strong>der</strong>s<br />

den Wunsch nach einer eigenen<br />

Schule, denn <strong>der</strong> viele Kilometer weite<br />

Fußweg in <strong>der</strong> sengenden Tropenhitze<br />

hin<strong>der</strong>te die meisten ihrer Kin<strong>der</strong> am<br />

Schulbesuch.<br />

Bewegende Einweihung<br />

Der Gedanke, Samraong zu einem<br />

Schulbau zu verhelfen, ließ mich nicht<br />

mehr los. Mit tatkräftiger Unterstützung<br />

einer Regensburger Reisegruppe,<br />

<strong>der</strong> ich in Siem Reap begegnet war,<br />

rührte ich nach meiner Rückkehr in<br />

die Heimat kurz vor Weihnachten<br />

2010 die Spendentrommel. Rundbriefe,<br />

zwei Benefizkonzerte und einzelne<br />

Vorträge brachten so viel Geld<br />

ein, dass <strong>der</strong> Jesuit Service Siem Reap<br />

bereits im April 2011 eine zuverlässige<br />

Baufirma mit <strong>der</strong> Errichtung <strong>der</strong><br />

Grundschule in Samraong beauftragen<br />

konnte. Als diese im Oktober desselben<br />

Jahres ihrer Bestimmung übergeben<br />

wurde, war die Freude im Dorf<br />

unbeschreiblich. Ein großes Fest wurde<br />

gefeiert, bei dem in interreligiöser<br />

Harmonie ein Jesuit das Schulgebäude<br />

segnete und buddhistische Mönche in<br />

einer mehrstündigen Zeremonie die<br />

drei Klassenzimmer einweihten. Es<br />

war sehr bewegend für mich, diesen<br />

wun<strong>der</strong>baren Tag in Samraong hautnah<br />

miterlebt zu haben.<br />

Jahresurlaub für Hilfsprojekte<br />

Mehr und mehr hat Kambodscha seitdem<br />

mein Leben geprägt. Zwei Mal<br />

im Jahr fliege ich für einige Wochen<br />

in das südostasiatische Land und nehme<br />

es gerne in Kauf, meinen gesamten<br />

Jahresurlaub dafür verwenden zu<br />

müssen. Zahlreiche Freundschaften<br />

verbinden mich mit den Khmer, wie<br />

die Bevölkerungsmehrheit sich nennt.<br />

Dank stetig fließen<strong>der</strong> Spenden ließen<br />

sich in enger Abstimmung und Zusammenarbeit<br />

mit dem Jesuit Service<br />

Siem Reap immer neue Projekte in<br />

Samraong und Umgebung verwirklichen.<br />

Mehr als 120 Schülerinnen und<br />

Schüler besuchen die im Dorf Chreav<br />

angebotenen preisgünstigen Englischund<br />

Computerkurse, 25 jährliche Stipendien<br />

ermöglichen Kin<strong>der</strong>n aus den<br />

ärmsten Familien eine gebührenfreie<br />

Teilnahme. In Samraong freuen sich<br />

fünfzig Jugendliche über Fahrrä<strong>der</strong>,<br />

mit denen sie zu weiter entfernten höheren<br />

Schulen fahren können. Zehn<br />

Familien haben solide neue Häuser<br />

als Ersatz für ihre verfallenden Hütten<br />

erhalten, Reislieferungen lin<strong>der</strong>n<br />

den Hunger zum Ende <strong>der</strong> Regenzeit,<br />

Arzt- und Krankenhauskosten können<br />

beglichen und drückende Schulden<br />

zurückgezahlt werden.<br />

Landwirtschaft mit<br />

Hilfe von Ochsen: Die<br />

Reisernten in Samraong<br />

reichen oft nicht ein<br />

ganzes Jahr.<br />

weltweit 15

Jesuit Volunteers<br />

Verän<strong>der</strong>ungen in Samraong<br />

Bei meinem jüngsten Aufenthalt vor<br />

Ort im März dieses Jahres begleitete<br />

mich ein befreundeter Allgemeinarzt,<br />

um ehrenamtlich Dutzende von Patienten<br />

zu behandeln. Die Verän<strong>der</strong>ungen,<br />

die ich in Samraong beobachten<br />

durfte, waren so auffällig wie nie zuvor.<br />

Am Dorfrand sind Bohnenfel<strong>der</strong> entstanden.<br />

Eine Wasserpumpe dient <strong>der</strong><br />

Feldbewässerung, so dass auch in <strong>der</strong><br />

Trockenzeit Bohnen geerntet und auf<br />

dem Markt verkauft werden können.<br />

Immer mehr Familien entwickeln eigene<br />

landwirtschaftliche Initiativen und<br />

bitten um Kleinkredite zur Existenzgründung.<br />

Drei staatliche Lehrkräfte<br />

sorgen dafür, dass die Kin<strong>der</strong> des Dorfes<br />

lesen und schreiben lernen, und drei<br />

Mal die Woche gibt es eine kostenlose<br />

Schulspeisung in Form von Bor-Bor,<br />

<strong>der</strong> kambodschanischen Reissuppe.<br />

Bockbier für Kambodscha<br />

Sprachlos und unendlich dankbar<br />

macht mich die Spendenbereitschaft<br />

<strong>der</strong> Menschen in meiner Regensburger<br />

Heimat und darüber hinaus. Vor<br />

allem Mundpropaganda und halbjährliche<br />

Rundbriefe, die von ihren<br />

Empfängern oft an an<strong>der</strong>e weitergegeben<br />

werden, sorgen dafür, dass <strong>der</strong><br />

Spendentopf nicht leer wird. Einige<br />

Schulen haben den Erlös ihrer Adventsbasare<br />

gestiftet, und eine Regensburger<br />

Brauerei führt seit zwei Jahren<br />

jeden Oktober anlässlich des traditionellen<br />

Bockbieranstichs eine erfolgreiche<br />

Spendenaktion durch, <strong>der</strong>en<br />

Ergebnis sie mit eigenen Mitteln noch<br />

aufstockt. All das führt dazu, dass ich<br />

dem Jesuit Service inzwischen auch<br />

an an<strong>der</strong>en Orten <strong>der</strong> Provinz Siem<br />

Reap unter die Arme greifen kann.<br />

16 weltweit

Jesuit Volunteers<br />

So wird jetzt im Oktober ein neu erbautes<br />

Schulhaus in <strong>der</strong> Gemeinde<br />

Thepdey seine Pforten öffnen und<br />

dem dortigen Schulzentrum als lang<br />

ersehnte High School zur Verfügung<br />

stehen. Deren Einweihung wird vermutlich<br />

nicht min<strong>der</strong> eindrucksvoll<br />

wie die in Samraong.<br />

Entwicklung als Beruf<br />

Kambodscha prägt mein Leben, die<br />

Beschäftigung mit den Themen Armut<br />

und Entwicklung verän<strong>der</strong>t es<br />

zunehmend. Inzwischen habe ich ein<br />

Aufbaustudium im Fach „Nachhaltige<br />

Entwicklungszusammenarbeit“ absolviert.<br />

Im September vergangenen Jahres<br />

eröffnete sich mir die Gelegenheit, im<br />

Bischöflichen Ordinariat Regensburg<br />

auf die Leitung <strong>der</strong> Arbeitsstelle Weltkirche<br />

(Mission-Entwicklung-Frieden) zu<br />

wechseln. Damit konnte ich zu meinem<br />

Beruf machen, was mich seit einigen<br />

Jahren nun privat so sehr beschäftigt.<br />

Auf absehbare Zeit wird Kambodscha<br />

wohl mein persönliches Engagement<br />

bleiben. Die Erfahrungen mit <strong>der</strong> Armut<br />

<strong>der</strong> Menschen und den ungerechten<br />

Strukturen in diesem so gebeutelten<br />

Land aber haben sich tief in mein<br />

Herz eingebrannt. Sie sind mir Triebfe<strong>der</strong><br />

und Motivation für mein neues<br />

berufliches Aufgabenfeld. Und mehr<br />

und mehr werfen sie auch Fragen im<br />

Blick auf den eigenen Lebensstil auf.<br />

Jesuit Service Siem Reap:<br />

Dr. Thomas Rigl<br />

Über Projekterfolge in<br />

Samraong freut sich<br />

Thomas Rigl (oben):<br />

Eines <strong>der</strong> neuen<br />

Familienhäuser, die<br />

Schule als Baustelle<br />

und nach Fertigstellung<br />

(Fotos links).<br />

Der Jesuit Service ist die Organisation, mit <strong>der</strong> die Jesuiten<br />

in Kambodscha Entwicklungshilfe in verschiedenen Provinzen<br />

des Landes leisten, darunter auch in Siem Reap. Die Schwerpunkte<br />

seiner Arbeit liegen in den Bereichen Bildung und Soziales.<br />

Darunter fallen <strong>der</strong> Bau und Unterhalt von Schulen,<br />

die Unterstützung von Lehrkräften, Programme zur Dorfentwicklung<br />

und vielfältige Maßnahmen zur Verbesserung <strong>der</strong><br />

Lebenssituation von Armen und Behin<strong>der</strong>ten. Für die Projekte<br />

von Dr. Thomas Rigl sind bisher mehr als 100.000 Euro gespendet<br />

worden. Auch von uns in <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong> ganz<br />

herzlichen Dank für Ihr Engagement!<br />

Spenden überweisen Sie bitte an die <strong>Jesuitenmission</strong> unter<br />

dem Stichwort: X69120 Rigl<br />

weltweit 17

Blume <strong>der</strong> Hoffnung<br />

Ihr, die ihr voll guten Willens seid<br />

und euch unendlich müht in aller Welt<br />

um jede Not und Ungerechtigkeit<br />

und oft verzweifeln wollt,<br />

weil euer Tun vergeblich scheint:<br />

Seid guten Mutes und bedenkt,<br />

dass selbst das Lächeln eines Kindes<br />

die Hoffnungslosigkeit durchbrechen kann.<br />

Auch ein Stacheldraht hält es nicht auf.<br />

Als wäre dieser schlimme Draht<br />

ein Kin<strong>der</strong>spielzeug nur, weil man<br />

an seine Stacheln Blumen hängen kann,<br />

aus denen Hoffnung blüht, so stark,<br />

als ob sie Berge selbst versetzen könnte.<br />

Und solchen Glauben sollten wir<br />

auch selber immer neu versuchen,<br />

trotz allem Anschein von Vergeblichkeit.<br />

<strong>Das</strong> helle Lächeln eines Kindes<br />

erleuchtet uns dabei den Weg.<br />

Joe Übelmesser SJ<br />

18 weltweit

weltweit 19

Japan<br />

Hun<strong>der</strong>t Jahre Weisheit<br />

Die von Jesuiten gegründete Sophia-Universität in Tokio feiert ihr 100-jähriges Bestehen.<br />

Sie ist nicht die größte Universität<br />

<strong>der</strong> Neun-Millionen-Metropole,<br />

nicht die älteste und auch nicht<br />

die prestigeträchtigste – aber sie<br />

ist die einzige katholische, die<br />

Studenten und Studentinnen<br />

aufnimmt. Heute kann die Sophia-Universität<br />

in Tokio auf eine<br />

100-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken.<br />

Jesuiten aus Europa<br />

haben sie 1913 gegründet.<br />

Jährlicher Bewerberansturm<br />

Im Rahmen <strong>der</strong> Japan-Mission,<br />

beauftragt von Papst Pius X.,<br />

bauten die Patres eine Bildungsstätte<br />

auf, in <strong>der</strong> religiöse Praxis<br />

und weltliche Wissensvermittlung<br />

einan<strong>der</strong> sinnvoll ergänzen<br />

sollten. Die ersten Jahrzehnte<br />

waren durch die Gründungsväter<br />

noch stark deutsch geprägt.<br />

Mit jesuitischer Tatkraft aus<br />

aller Welt und mit viel Unterstützung<br />

aus Deutschland, insbeson<strong>der</strong>e<br />

aus dem Erzbistum<br />

Köln, entstand eine mo<strong>der</strong>ne<br />

Hochschullandschaft im Herzen<br />

Tokios. Die Sophia zählt<br />

heute 12.000 Studierende und<br />

bietet in acht Fakultäten ein<br />

breites Fächerspektrum. Sie ist<br />

eine renommierte Privathochschule,<br />

was sich stets an einem<br />

regelrechten Bewerberansturm<br />

auf ihre Plätze zeigt.<br />

110.000 Absolventen<br />

Was alle Studenten an dieser<br />

Hochschule schätzen, ist ihre<br />

Weltoffenheit. <strong>Das</strong> bestätigt<br />

Tokiko Kiyota: „Die Sophia<br />

war immer sehr international<br />

orientiert.“ Die 59-jährige<br />

Tokioterin kennt sich aus mit<br />

weltumspannendem Kulturaustausch.<br />

Sie lebt als Mitarbeiterin<br />

<strong>der</strong> „Japan Foundation“ –<br />

dem japanischen Pendant zum<br />

Goethe-Institut – zum wie<strong>der</strong>holten<br />

Mal in Deutschland.<br />

Seit 2013 leitet sie das Japanische<br />

Kulturinstitut Köln. Und<br />

Tokiko Kiyota zählt zu den<br />

mittlerweile 110.000 Absolventen<br />

<strong>der</strong> Sophia-Universität.<br />

Zufallswahl Germanistik<br />

Von 1973 bis 1979 studierte sie<br />

an <strong>der</strong> Sophia Germanistik. Eigentlich<br />

eine Zufallswahl. „Es<br />

hätte auch eine an<strong>der</strong>e Sprache<br />

werden können. Weil meine Familie<br />

nichts mit dem Ausland zu<br />

tun hatte, habe ich eine Neigung<br />

dazu entwickelt.“ Als Schülerin<br />

eines benachbarten katholischen<br />

Gymnasiums kannte Tokiko<br />

Kiyota die Uni schon vom Vorbeigehen.<br />

Im Rückblick auf ihr<br />

Studium erinnert sie sich an die<br />

beträchtliche Zahl von ausländischen<br />

Studierenden und Dozenten<br />

aus verschiedenen Län<strong>der</strong>n.<br />

Von deutschen Jesuiten<br />

20 weltweit

Japan<br />

lernte sie deutsche Geschichte<br />

und sprachliche Feinheiten. Es<br />

ging streng zu; für die Teilnahme<br />

an den in Japan üblichen<br />

Studenten-Freizeitclubs blieb<br />

keine Zeit. <strong>Das</strong>s die Hochschule<br />

eine kirchliche war, fiel für die<br />

Japanerin, die nicht aktiv religiös<br />

lebt, kaum ins Gewicht.<br />

„Viele Professoren waren Priester,<br />

die Kirche St. Ignatius auf<br />

dem Campus war bekannt, aber<br />

Gottesdienste blieben immer<br />

freiwillig.“<br />

Hort <strong>der</strong> Internationalität<br />

Die Sophia-Universität war das<br />

wichtigste Missionsprojekt <strong>der</strong><br />

Jesuiten in Japan. Der luxemburgische<br />

Erzbischof und Jesuit<br />

Jean-Claude Hollerich, ehemaliger<br />

Professor an <strong>der</strong> Sophia, formuliert<br />

die Verdienste so: „<strong>Das</strong><br />

Christentum ist in <strong>der</strong> akademischen<br />

Welt Japans bekannt und<br />

kein Fremdkörper mehr.“ Auch<br />

Hollerich erlebte die Universität<br />

als Hort <strong>der</strong> Internationalität.<br />

„<strong>Das</strong> hat sich durch die vielen<br />

Jesuiten ergeben, die durch an<strong>der</strong>e<br />

ausländische Kräfte ersetzt<br />

worden sind.“ Aktuell sind noch<br />

29 Jesuiten in <strong>der</strong> Lehre tätig;<br />

rund 60 Patres leben an <strong>der</strong><br />

Hochschule.<br />

Almuni-Club in Düsseldorf<br />

Sophia-Absolventin Kiyota (Foto<br />

rechts) steht noch heute, 30 Jahre<br />

nach ihrem Bachelor-Abschluss,<br />

in guter Verbindung zu damaligen<br />

Kommilitonen. Denn einer<br />

<strong>der</strong> größten Alumni-Clubs sitzt<br />

in Düsseldorf; zweimal jährlich<br />

treffen sich seine rund 50 Mitglie<strong>der</strong>.<br />

Und wenn Kiyota in<br />

Tokio ist, schließt sie sich gern<br />

den regelmäßigen Klassentreffen<br />

ihres Sophia-Jahrgangs an. Zu<br />

den Jubiläumsfeierlichkeiten <strong>der</strong><br />

Uni im November kann Tokiko<br />

Kiyota aber nicht in ihre Heimat<br />

reisen. Als Direktorin des Japanischen<br />

Kulturinstituts hat sie<br />

2013 selbst ein an<strong>der</strong>es Jubiläum<br />

mitzuorganisieren: Die Städtepartnerschaft<br />

zwischen Köln und<br />

Kyoto feiert 50. Geburtstag.<br />

Isabel Lauer<br />

Jubiläumsmagazin Japan<br />

Die <strong>Jesuitenmission</strong> gibt<br />

gegen Jahresende ein Son<strong>der</strong>heft<br />

zum 100. Jubiläum<br />

<strong>der</strong> Sophia-Universität<br />

Tokio heraus. Darin lassen<br />

Mitarbeiter und ehemalige<br />

Weggefährten die wechselvolle<br />

Historie Revue passieren.<br />

Schon jetzt können<br />

Sie die Festschrift kostenlos<br />

bestellen: per E-Mail an<br />

prokur@jesuitenmission.de<br />

o<strong>der</strong> telefonisch unter<br />

(0911) 2346-160.<br />

weltweit 21

Hilfe für Ostafrika<br />

Bessere Dörfer für eine bessere Welt<br />

Sprechstunde unterm<br />

Baum: Gesundheitsversorgung<br />

in den Dörfern<br />

gehört auch zur Arbeit<br />

<strong>der</strong> VRO.<br />

Mit dem Tod von Pater Windey 2009 geriet das Dorfbauwerk VRO zunächst<br />

in Turbulenzen. Jetzt geht es im alten Geist mit neuem Schwung weiter, wie<br />

Pater Peter Daniel aus Indien berichtet.<br />

Vermutlich ist vielen unter Ihnen<br />

<strong>der</strong> Name Pater Windey<br />

noch ein Begriff. Ich freue<br />

mich, Ihnen nach langer Zeit endlich<br />

wie<strong>der</strong> vom indischen Dorfbauwerk<br />

VRO (Village Reconstruction Organisation)<br />

berichten zu können und die<br />

Brücke zwischen Ihnen in Deutschland<br />

und unserer Arbeit für die Armen<br />

im ländlichen Indien neu aufbauen zu<br />

dürfen. Von 1971 bis zu seinem Tod<br />

im September 2009 sind Tausende<br />

von Wohltäterinnen und Wohltätern<br />

dem Pionier und Grün<strong>der</strong> des Dorfbauwerkes<br />

VRO, P. Michael A. Windey<br />

SJ, mit ihren Spenden zu Hilfe<br />

gekommen. Nicht wenige haben ein<br />

ganzes Haus o<strong>der</strong> gar ein komplettes<br />

Dorf mitfinanziert.<br />

Wie<strong>der</strong> auf Kurs<br />

Seit dem Tod von Pater Windey vor<br />

vier Jahren hat das Dorfbauwerk eine<br />

Krisenzeit durchlebt. Der Grün<strong>der</strong>vater<br />

war schon seit 2008 krank und<br />

konnte die über ganz Indien verstreuten<br />

Einrichtungen nicht mehr richtig<br />

kontrollieren. Auch das finanzielle<br />

22 weltweit

Indien<br />

Management ließ zu wünschen übrig.<br />

Deshalb haben sich damals einige<br />

Wohltäter aus Europa unter Leitung<br />

von P. Joe Übelmesser SJ eingeschaltet<br />

und die Organisation gewissermaßen<br />

auf Sparflamme am Leben erhalten.<br />

Gemeinsam mit indischen Jesuiten<br />

wurde das Werk dann wie<strong>der</strong> auf Kurs<br />

gebracht und seit Oktober 2011 leiten<br />

Pater Santiago und ich die indische<br />

Dorfbauorganisation VRO.<br />

<strong>Das</strong> Vorbild des Vaters<br />

Als ich die Verantwortung als geschäftsführen<strong>der</strong><br />

Direktor übernommen habe,<br />

fragte ich mich: „Besitze ich überhaupt<br />

die notwendigen Eigenschaften, um die<br />

VRO entsprechend <strong>der</strong> Vision von Pater<br />

Windey fortzuführen“ Gerne möchte<br />

ich Ihnen ein bisschen von mir erzählen.<br />

Ich bin ausgebildeter Mathematiklehrer<br />

und habe bis 1990 unterrichtet. Damals<br />

starb mein Vater völlig unerwartet an einem<br />

Schlaganfall. Ich fuhr sofort nach<br />

Hause. Nach <strong>der</strong> Beerdigung erzählten<br />

mir die Dalits in unserem Dorf, also<br />

die so genannten Unberührbaren, von<br />

vielen Situationen, in denen mein Vater<br />

ihnen geholfen hatte. <strong>Das</strong> hat mich<br />

sehr bewegt und ich fragte mich: „Wenn<br />

mein Vater als einfacher Bauer so vielen<br />

Dalit-Familien geholfen hat, was tue ich<br />

dann eigentlich als Jesuit“ Ich begann,<br />

mein bisheriges Leben in Frage zu stellen,<br />

verließ die Schule, schlug mein Zelt<br />

unter den Dalits auf und begann, mit<br />

Pater Windey und <strong>der</strong> VRO zu arbeiten.<br />

Bei ihm habe ich viel für meine spätere<br />

Arbeit gelernt. Nach 18 Monaten habe<br />

ich dann mit <strong>der</strong> Arbeit unter den Dalits<br />

in Darsi, im Distrikt von Pragasam,<br />

begonnen. Dort konnte ich zusammen<br />

mit den Leuten zehn Dörfer für insgesamt<br />

590 Familien aufbauen.<br />

<strong>Das</strong> Feuerdorf Agnipuri<br />

<strong>Das</strong>s diese Arbeit nicht einfach war,<br />

mag die folgende Geschichte illustrieren.<br />

Sie zeigt zugleich eine Grundproblematik<br />

unseres Landes: die fast<br />

unüberwindbaren Unterschiede <strong>der</strong><br />

Kasten. Eines <strong>der</strong> zehn Dörfer im Pragasam<br />

Distrikt hieß Erraobanapali.<br />

Wichtig für jede<br />

Dorfentwicklung ist<br />

die Stärkung <strong>der</strong> Frauen<br />

und Unterricht für<br />

die Kin<strong>der</strong>.<br />

weltweit 23

Indien<br />

Peter Daniel SJ (unten)<br />

hat mit den Dorfbewohnern<br />

neue Häuser für<br />

Agnipuri gebaut (oben).<br />

Es lag zehn Kilometer von <strong>der</strong> Stadt<br />

Darsi entfernt. Von den Familien des<br />

Ortes gehörten 265 den Dalits an und<br />

65 den Landbesitzern. Nun war es<br />

dort seit 100 Jahren üblich, dass immer<br />

nur ein Landbesitzer zum Dorfpräsidenten<br />

gewählt wurde. Als ich in<br />

das Dorf kam, fragte ich die Dalits,<br />

warum sie sich nicht auch selber zur<br />

Wahl stellen wollten, ebenso wie die<br />

an<strong>der</strong>en. <strong>Das</strong> hat die Landbesitzer so<br />

erbost, dass sie alle Hütten <strong>der</strong> Dalits<br />

einfach nie<strong>der</strong>gebrannt haben. In<br />

Furcht und Schrecken verließen die<br />

Dalits den Ort. Ich habe dann die<br />

Leute ermutigt, gegen dieses Unrecht<br />

zu kämpfen. So haben wir also sieben<br />

Tage lang vor dem Büro <strong>der</strong> Regierung<br />

in Darsi demonstriert. Am Ende hat<br />

tatsächlich die Regierung Mittel für<br />

265 neue Häuser freigegeben. Und<br />

mit <strong>der</strong> Unterstützung des Entwicklungshilfe-Klubs<br />

in Wien haben wir<br />

ein ganz neues Dorf, ein wenig abseits<br />

vom alten Platz, erbaut. Wir nannten<br />

es Agnipuri, das heißt: Feuerdorf.<br />

Beim Stamm <strong>der</strong> Koya<br />

Ich zog dann weiter nach Bhadrachalam.<br />

Dort leben Ureinwohner vom<br />

Stamm <strong>der</strong> Koya. Ich begann meine<br />

Mission in einer einfachen Hütte im<br />

Urwald. Es gab keine Elektrizität. Um<br />

zu telefonieren, musste ich 46 Kilometer<br />

weit fahren. Doch bald konnte ich<br />

ein Team von engagierten Laien und<br />

Ordensleuten gewinnen, die mit mir<br />

für die Ureinwohner arbeiten wollten.<br />

Bildung war unsere Priorität. Wir haben<br />

dabei ganz klein begonnen, indem<br />

wir die Kin<strong>der</strong>, die zuvor nie eine Schule<br />

gesehen hatten, zum Unterricht sammelten.<br />

Heute gibt es dort viele Dorfschullehrer,<br />

650 Selbsthilfegruppen in<br />

85 Dörfern und 50 Gesundheitshelferinnen.<br />

Unsere mobilen Klinken haben<br />

seither Tausende von Kin<strong>der</strong>n vor dem<br />

sicheren Tod gerettet.<br />

Zurück zu den Ursprüngen<br />

Ausgerüstet mit den Erfahrungen bei<br />

Pater Windey und meiner Arbeit unter<br />

den Dalits und Ureinwohnern,<br />

habe ich meine neue Aufgabe in <strong>der</strong><br />

Dorfbauorganisation übernommen.<br />

Im Jahre 2012 haben wir in einem<br />

Arbeitskreis mit allen Verantwortlichen<br />

des Werkes die Arbeit <strong>der</strong> Vergangenheit<br />

begutachtet, ausgewertet<br />

und über die nächsten Schritte beraten.<br />

Als grundsätzliches Ziel unseres<br />

Neubeginns sind wir wie<strong>der</strong> auf die<br />

alte Devise von Pater Windey zurückgekommen:<br />

„Bessere Dörfer für eine<br />

bessere Welt“.<br />

Die sechs großen „E“s<br />

Die Zusammenfassung unserer Ziele<br />

und Absichten lautet: „Als Partner<br />

bei <strong>der</strong> Entwicklung wollen wir die<br />

Menschen zu eigenen Initiativen er-<br />

24 weltweit

Indien<br />

mutigen, und ihnen helfen, ihre Lebensumstände<br />

selber nachhaltig zu<br />

verbessern.“ Um dies zu ermöglichen,<br />

wird sich die Village Reconstruction<br />

Organisation fortan nicht mehr einzelnen<br />

Dörfern und Dorfgemeinschaften<br />

zuwenden, son<strong>der</strong>n immer<br />

gleich einen ganzen Cluster an Dörfern<br />

ins Auge fassen. Auf diese Weise<br />

können sich diese benachbarten<br />

Dorfgemeinschaften gegenseitig ermutigen,<br />

kritisieren und unterstützen.<br />

Es gibt sechs verschiedene Bereiche,<br />

die für eine ganzheitliche und nachhaltige<br />

Entwicklung in den Dörfern<br />

wichtig sind. In englischer Sprache beginnen<br />

alle sechs mit einem „E“:<br />

• Environment o<strong>der</strong> Umwelt: Menschenwürdiges<br />

Wohnen, Gesundheitsvorsorge<br />

und -fürsorge.<br />

• Education o<strong>der</strong> Erziehung: Schulen,<br />

Hausaufgabenhilfe und berufliche<br />

Aus- und Fortbildung.<br />

• Employment: Bezahlte Arbeit o<strong>der</strong><br />

Verdienstmöglichkeiten als selbstständige<br />

Handwerker, Bauarbeiter o<strong>der</strong> in<br />

biologischer Landwirtschaft.<br />

• Enjoyment: Dorfverschönerung, Straßentheater,<br />

Spiele, Gesang.<br />

• Empowerment: Stärkung von Frauen,<br />

die meistens die treibende Kraft bei<br />

<strong>der</strong> Entwicklung sind.<br />

• Entitlement: Rechte und Rechtstitel<br />

einfor<strong>der</strong>n für Grundstücke, politische<br />

Ämter und staatliche Zuschüsse.<br />

Wir wollen also keine neuen Institutionen<br />

bauen, son<strong>der</strong>n die Menschen<br />

in den Dörfern ermutigen, sich diese<br />

sechs großen „E“s selber zu erarbeiten<br />

o<strong>der</strong> zu erkämpfen. Wir wissen, dass<br />

dieser Weg von unserer Seite ein größeres<br />

Engagement und härtere Bemühungen<br />

verlangt, als wenn wir für die<br />

Leute einfach Häuser o<strong>der</strong> Schulen<br />

bauen. Doch wir sind überzeugt, dass<br />

nur das, was die Menschen selber tun,<br />

sich selbst erarbeiten und erstreiten, auf<br />

die Dauer für sie von Wert sein wird.<br />

Dank und Einladung<br />

Froh, dankbar und glücklich sind wir,<br />

dass die VRO nun wie<strong>der</strong> mit voller<br />

Kraft an die eigentliche Arbeit für<br />

die Armen in den indischen Dörfern<br />

gehen kann. An dieser Stelle möchte<br />

ich einen beson<strong>der</strong>en Dank aussprechen<br />

an alle Wohltäter, die uns in den<br />

schwierigen Jahren des Überganges die<br />

Treue gehalten haben. Nun können<br />

wir guten Gewissens wie<strong>der</strong> alte und<br />

neue Freunde einladen, mit uns zu<br />

gehen auf dem alten Weg mit neuem<br />

Schwung und neuer Begeisterung für<br />

die Menschen.<br />

Peter Daniel SJ<br />

Spendencode: X59010 VRO<br />

<strong>Das</strong> Spektrum <strong>der</strong> VRO<br />

umfasst Hausbau,<br />

Gesundheit, Landwirtschaft,<br />

Schulen, Rechtshilfe<br />

und Ausbildung.<br />

weltweit 25

Dank aus Osttimor<br />

Liebe Freundinnen und Freunde <strong>der</strong> <strong>Jesuitenmission</strong>,<br />

von Herzen danke ich Ihnen für die Hoffnung, die Sie mit Ihren<br />

Spenden den Menschen in Osttimor geschenkt haben.<br />

Es ist nahezu unmöglich, sich ein Land vorzustellen, in dem das<br />

Bildungssystem so gründlich ruiniert wurde wie in Osttimor.<br />

Nicht nur verließen viele Lehrer mit dem Abzug <strong>der</strong> Indonesier<br />

das Land, auch viele Schulen wurden während <strong>der</strong> gewalttätigen<br />

Ausschreitungen 1999 zerstört. Die bisherigen Lehrpläne und<br />

Schulbücher wurden belanglos, neben Tetum auch wie<strong>der</strong> Portugiesisch<br />

als zweite Amtssprache eingeführt. Um Lücken zu füllen,<br />

wurden viele Hilfslehrer ohne jegliche Ausbildung eingestellt, so<br />

dass sie noch heute 80 Prozent des Lehrkörpers stellen: Ohne fachliche<br />

Qualifikation, mit großen eigenen Nöten und nur mäßiger<br />

Kenntnis <strong>der</strong> beiden Unterrichtssprachen.<br />

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!<br />

Bis Juli 2013 konnte die<br />

<strong>Jesuitenmission</strong> dank Ihrer Spenden<br />

dieses langfristige Projekt mit<br />

rund 191.000 Euro för<strong>der</strong>n. Weitere<br />

Hilfen sind gerne willkommen.<br />

Spendencode: X31131 Osttimor<br />

Nicht nur die Jesuiten haben Mitbrü<strong>der</strong> verloren (unter den zwei<br />

im September 1999 getöteten war auch <strong>der</strong> deutsche Jesuit Karl<br />

Albrecht). Alle leiden unter dem Trauma dieser Jahre. Selbst die<br />

Kin<strong>der</strong> an unserer Schule, die damals erst zur Welt kamen, oft<br />

in Flüchtlingslagern o<strong>der</strong> leidvollen Familiensituationen, sind von<br />

den seelischen Nöten jener Zeit geprägt.<br />

Aus all diesen Gründen haben sich die Jesuiten verpflichtet, nicht<br />

nur ein paar hun<strong>der</strong>t Kin<strong>der</strong>n in einzelnen Schulen einen guten Unterricht<br />

zu geben, son<strong>der</strong>n mit dem Bau einer Lehrerakademie dem<br />

Bildungssystem insgesamt und damit dem ganzen Land zu dienen.<br />

Im Jahr 2000 wechselte eine Freundin von mir von ihrer gut bezahlten<br />

Stelle in New York zum Regionalbüro <strong>der</strong> Vereinten Nationen<br />

in Osttimor. Sie war begeistert von <strong>der</strong> Chance, am Aufbau eines<br />

neuen Staates mitzuwirken. Diese Mission <strong>der</strong> Vereinten Nationen<br />

ist nicht abgeschlossen. Die tatsächliche Arbeit nehmen nun die Timoresen<br />

selbst in Angriff, auch Dank Ihrer Unterstützung.<br />

<strong>Das</strong> Bildungsprojekt <strong>der</strong> Jesuiten in Osttimor ist langfristig angelegt.<br />

Unsere Bau- und Erweiterungspläne reichen bis in das Jahr<br />

2021. In den nächsten Jahren wird Ihre bleibende Solidarität von<br />

entscheiden<strong>der</strong> Bedeutung sein, während wir dieses ambitionierte<br />

Bildungsprojekt für die Zukunft Osttimors weiter ausbauen.<br />

P. Mark Raper SJ<br />

Regionaloberer Osttimor<br />

26 weltweit

Schüleraustausch im Web 2.0<br />

Advocacy<br />

Initiiert von Pater Jörg Alt, fand ein virtuelles Begegnungsprojekt zwischen<br />

zwei Jesuitenschulen in Deutschland und Simbabwe statt. Der simbabwische<br />

Koordinator und zwei Schüler berichten.<br />

Dieses Projekt hat mir die Augen<br />

geöffnet für an<strong>der</strong>e Lebensweisen<br />

und neue Kulturen.“<br />

– „Ich konnte es kaum glauben,<br />

dass es so viele Gemeinsamkeiten mit<br />

den Jugendlichen in Deutschland gibt.“<br />

<strong>Das</strong> sind nur zwei <strong>der</strong> Kommentare und<br />

Eindrücke unserer Schüler <strong>der</strong> St. Peters<br />

Kubatana High School in Simbabwe,<br />

die am Web 2.0 Austauschprogramm<br />

mit Schülern des Kollegs St. Blasien in<br />

Deutschland teilgenommen haben. Ziel<br />

des Projektes war es, Jugendliche aus beiden<br />

Län<strong>der</strong>n über die virtuelle Plattform<br />

sozialer Netzwerke in direkten Kontakt<br />

treten zu lassen. Wir teilten die beiden<br />

Gruppen so auf, dass jeweils ein deutscher<br />

und ein simbabwischer Schüler<br />

über die gesamte Projektdauer feste Gesprächspartner<br />

wurden.<br />

<strong>Das</strong> erste Mal im Internet<br />

Die St. Peters Kubatana High School<br />

ist eine Jesuitenschule in <strong>der</strong> simbabwischen<br />

Hauptstadt Harare. Sie liegt<br />

in einer dicht besiedelten Gegend mit<br />

gravierenden Problemen: allgemeine<br />

Armut, fehlende soziale Infrastruktur,<br />

politische Gewalt und Einschüchterung.<br />

Die meisten Jugendlichen im Viertel<br />

fühlen sich macht- und perspektivlos,<br />

sind schnell gefangen in dem Teufelskreis<br />

aus Armut und Gewalt. <strong>Das</strong> Web<br />

2.0 Austauschprogramm war für sie eine<br />

Chance, zu erleben, dass sie Teil einer<br />

größeren globalen Welt sind. Mehr als<br />

die Hälfte von ihnen hatte vorher noch<br />

nie Internet benutzt und wir mussten<br />

ihnen erst beibringen, wie man einen<br />

Computer bedient und sich bei Skype<br />

und Facebook anmeldet.<br />

Kontakt per Facebook:<br />

Zwei Schülerinnen in<br />

Harare chatten mit Gleichaltrigen<br />

in St. Blasien.<br />

weltweit 27

Advocacy<br />

Teilnehmer auf <strong>der</strong><br />

an<strong>der</strong>en Seite des Globus:<br />

Yannick Müller und zwei<br />

Mitschülerinnen im Kolleg<br />

St. Blasien.<br />

<strong>Das</strong> Potenzial <strong>der</strong> Jugend<br />

Was eine wirklich wun<strong>der</strong>volle Erfahrung<br />

war: Trotz <strong>der</strong> großen Entfernung,<br />

<strong>der</strong> sehr unterschiedlichen<br />

kulturellen Gegebenheiten und des<br />

tiefen wirtschaftlichen Grabens, <strong>der</strong><br />

Deutschland und Simbabwe voneinan<strong>der</strong><br />

trennt, machten sich die<br />

Jugendlichen bei<strong>der</strong> Län<strong>der</strong> sehr<br />

ähnliche Gedanken und Sorgen über<br />

die Zukunft <strong>der</strong> Welt. In ihren Gesprächen<br />

diskutierten sie Themen wie<br />

Menschenrechte, politische Führung,<br />

Klimawandel, Bildung, Armut und<br />

Konflikte in beiden Län<strong>der</strong>n. <strong>Das</strong><br />

Projekt gab den Schülern die Gelegenheit,<br />

globale Fragen zu erörtern und<br />

das Potenzial zu entdecken, das die<br />

Jugend hat, um eine gerechtere Welt<br />

zu schaffen.<br />

Ngonidzashe Edward SJ<br />

Jugendseelsorger in Simbabwe<br />

Bericht aus St. Blasien<br />

Als Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Amnesty International<br />

AG des Kollegs St. Blasien<br />

hat es uns sehr interessiert, mit den<br />

Schülern aus Simbabwe in Kontakt zu<br />

treten. Da dort in diesem Jahr Präsidentschaftswahlen<br />

stattfinden sollen<br />

und bei uns im Herbst die Bundestagswahlen<br />

anstehen, bot sich dies als<br />

thematische Grundlage an. Bei den<br />

zunehmend vertieften Gesprächen<br />

wurden neben einem ausgeprägten gegenseitigen<br />

Interesse dann auch große<br />

gesellschaftliche Unterschiede deutlich.<br />

So waren schnell zehn Fragen<br />

zum politischen und sozialen Leben<br />

für die öffentliche Skype-Konferenz<br />

gefunden, die im Rahmen des jährlichen<br />

„Tag für Eine Welt“ im Kolleg<br />

St. Blasien stattfand und als Höhepunkt<br />

unseres interkulturellen Austauschs<br />

allen Beteiligten ein aktives<br />

Teilhaben am Geschehen ermöglichte.<br />

Fragen über die Unterschiede zwischen<br />

armen und reichen Menschen<br />

in Deutschland, das Verhältnis von<br />

Bildung und Politik zueinan<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />

<strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Umwelt in einer so erfolgreichen<br />

Industrienation führten zu<br />

einem sorgfältigen reflexiven Denken<br />

unsererseits. Auch nach <strong>der</strong> Gleichstellung<br />

homosexueller Paare o<strong>der</strong><br />

<strong>der</strong> Rolle <strong>der</strong> Frau in <strong>der</strong> Arbeitswelt<br />

wurden wir befragt und hatten somit<br />

die Möglichkeit, unsere gewohnte<br />

Umgebung einmal von außen zu betrachten.<br />

Die Beantwortung unserer<br />

Fragen von Seiten <strong>der</strong> simbabwischen<br />

Schüler verhalf uns zu einer besseren<br />

Vorstellung <strong>der</strong> dortigen Verhältnisse.<br />

Lei<strong>der</strong> wurden etwas heiklere Fragen<br />

wie zum Beispiel nach <strong>der</strong> Meinungsund<br />

Pressefreiheit o<strong>der</strong> <strong>der</strong> teilweise<br />

28 weltweit

Advocacy<br />

korrupten und autoritären Regierung<br />

Mugabes nur verhältnismäßig knapp<br />

beantwortet. Wir gewannen den Eindruck,<br />

unsere Gesprächspartner könnten<br />

befürchten, sich mit zu kritischen<br />

Äußerungen selbst in Gefahr zu bringen.<br />

Es war gewissermaßen eigenartig,<br />

von jenen Schülern zu hören, wie angespannt<br />

die Stimmung in <strong>der</strong> Hauptstadt<br />

Simbabwes ist und gewaltsame<br />

Auseinan<strong>der</strong>setzungen beinahe zum<br />

Alltag gehören – und das bereits lange<br />

vor den eigentlichen Wahlen. Bil<strong>der</strong>,<br />

wie man sie sonst oft im Fernsehen zu<br />

sehen bekommt, wurden plötzlich viel<br />

realer und greifbarer.<br />

Yannick Müller<br />

Schüler des Kollegs St. Blasien<br />

Bericht aus Harare<br />

Als ich von dem geplanten Austausch<br />

mit einer Schule von einem an<strong>der</strong>en<br />

Kontinent hörte, habe ich mich enorm<br />

angestrengt, um die Chance zu bekommen,<br />

an diesem einmaligen Projekt<br />

teilzunehmen. Und ich hatte Glück<br />

und durfte mitmachen! Ich wollte<br />

einfach mehr über Europa, und noch<br />

genauer über Deutschland erfahren.<br />

Außerdem wollte ich wissen, wie und<br />

warum unsere Kulturen so verschieden<br />

sind. Ich wollte Informationen, Ideen<br />

und Gefühle mit Menschen von <strong>der</strong><br />

an<strong>der</strong>en Seite des Globus austauschen.<br />

Die Teilnahme an diesem Projekt war<br />

für mich wie ein großer Schritt in die<br />

globale Weltgemeinschaft. Mein Gesprächspartner<br />

während des Projektes<br />

war Yannick Müller. Zu Beginn haben<br />

wir uns recht oberflächlich unterhalten,<br />

aber mit jedem weiteren Chat<br />

haben wir an Boden und Vertrauen<br />

gewonnen, so dass wir von sozialen<br />

zu politischen Themen und von allgemeinen<br />

Informationen auch zu mehr<br />

persönlichen Fragen gelangten. Wir<br />

haben die Situation in Simbabwe mit<br />

<strong>der</strong> in Deutschland verglichen und haben<br />

viele Unterschiede in <strong>der</strong> Art und<br />

Weise entdeckt, wie unsere Län<strong>der</strong><br />

politisch geführt werden. Wir haben<br />

uns auch darüber unterhalten, was die<br />

Menschen in Deutschland über Simbabwe<br />

denken und fühlen, und wie wir<br />

in Simbabwe Europa sehen. Und trotz<br />

mancher technischer Verbindungsprobleme<br />

denke ich, dass ein starkes Band<br />

zwischen St. Peters und St. Blasien gewachsen<br />

ist. Durch solche Austauschprojekte<br />

zeigen wir Jugendlichen <strong>der</strong><br />

Welt, dass wir in <strong>der</strong> Lage sind, einan<strong>der</strong><br />

die Hände zu reichen, uns gegenseitig<br />

zu helfen und füreinan<strong>der</strong> einzustehen<br />

– egal woher wir kommen, wer<br />

wir sind und wo wir leben.<br />

Prince Munyaradzi Gaura<br />

St. Peters Kubatana High School<br />

Prince Munyaradzi Gaura<br />

wollte unbedingt mitmachen,<br />

um mehr über<br />

Europa und Deutschland<br />

zu erfahren.<br />

weltweit 29

Spen<strong>der</strong>aktion<br />

Was macht unser Patenkind<br />

Vor 45 Jahren startete die Pfarrgemeinde St. Ansgar in Hamburg Niendorf eine Initiative, um Kin<strong>der</strong>n<br />

in Indien den Schulbesuch zu ermöglichen. Ulrike Henn hat ehemalige Patenkin<strong>der</strong> getroffen.<br />

Was ist wohl aus den Kin<strong>der</strong>n<br />

geworden, die durch Patenschaften<br />

des 1968 in Hamburg<br />

gegründeten Pathardi-Vereins<br />

unterstützt wurden Über die<br />

<strong>Jesuitenmission</strong> entstand damals<br />

<strong>der</strong> Kontakt zur Missionsstation<br />

Pathardi im indischen<br />

Bundesstaat Maharashtra. Der<br />

Beitrag von 65 Cent pro Tag<br />

geht direkt an die Schulen und<br />

Internate, die von Jesuitenpatres<br />

o<strong>der</strong> Ordensschwestern geleitet<br />

werden. Von ihnen kommen die<br />

Informationen über die Patenkin<strong>der</strong><br />

und nur über sie läuft <strong>der</strong><br />

Kontakt zu den Kin<strong>der</strong>n. Zurzeit<br />

unterstützt <strong>der</strong> Verein rund<br />

200 Kin<strong>der</strong>, davon 130 über direkte<br />

Patenschaften.<br />

Lebensfreude im Orden<br />

Im Vorfeld bitte ich die zuständigen<br />

Ordensschwestern<br />

und Jesuiten um ein Treffen<br />

mit ehemaligen Schülerinnen<br />

und Schülern. Die Resonanz<br />

ist groß: rund 20 ehemaligen<br />

Patenkin<strong>der</strong>n begegne ich auf<br />

meiner Reise. „Mir war sofort<br />

klar, dass ich kommen würde.<br />

Ich verdanke meinem Paten so<br />