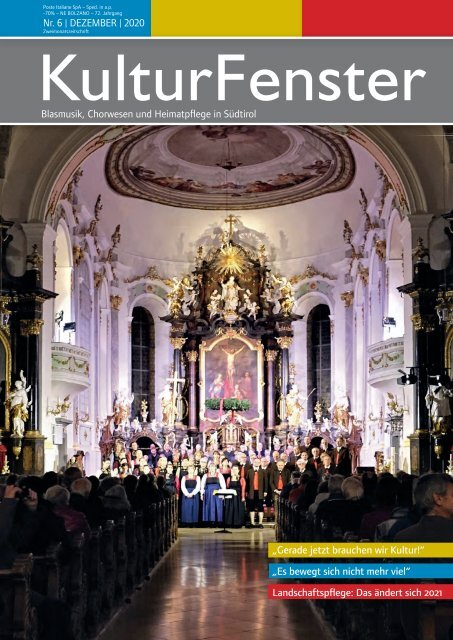

Kulturfenster Nr. 06|2020 - Dezember 2020

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Poste Italiane SpA – Sped. in a.p.<br />

-70% – NE BOLZANO – 72. Jahrgang<br />

<strong>Nr</strong>. 6 | DEZEMBER | <strong>2020</strong><br />

Zweimonatszeitschrift<br />

KulturFenster<br />

Blasmusik, Chorwesen und Heimatpflege in Südtirol<br />

„Gerade jetzt brauchen wir Kultur!“<br />

„Es bewegt sich nicht mehr viel“<br />

Landschaftspflege: Das ändert sich 2021

• Geleitwort •<br />

• Inhalt •<br />

• Chorwesen<br />

„Leben kann man nur<br />

vorwärts“ – Gedanken von<br />

Obmann Deltedesco 3<br />

AGACH - Brücken schlagen<br />

zwischen Menschen und<br />

Regionen 4<br />

„Gerade jetzt brauchen<br />

wir Kultur!“ - Vollversammlung<br />

des SCV 6<br />

Dirigentenworkshop mit Jan<br />

Scheerer im Kolpinghaus Bozen 7<br />

„Singen isch inser Leben“ –<br />

ein Lied zum Jahreswechsel 9<br />

Kirchenchor Vahrn gründet<br />

Kinder- und Jugendchor 11<br />

Höchste Tiroler Auszeichnung<br />

für Irene Vieider 12<br />

Büchertisch: „Als ich die Stille<br />

fand“ von Franz Welser-Möst 13<br />

Der Blick nach vorne<br />

Leben kann man nur vorwärts: Diesen Satz des<br />

großen Philosophen Sören Kierkegaard (1813<br />

bis 1855) stellt der Obmann des Südtiroler<br />

Chorverbandes (SCV), Erich Deltedesco, in den<br />

Mittelpunkt seiner Botschaft an Obfrauen und<br />

Obmänner, Sängerinnen und Sänger, Chorleiterinnen<br />

und Chorleiter zu Weihnachten und<br />

Neujahr. Die Corona-Pandemie habe vieles<br />

lahmgelegt, aber man dürfe jetzt nicht die Flinte<br />

ins Korn werfen, sondern müsse im Sinne des<br />

dänischen Philosophen nach vorne schauen,<br />

so der Obmann. „Wir hoffen alle, dass wir unsere<br />

Tätigkeit bald wieder in vertrauter Form<br />

und mit neuer Kraft aufnehmen können.“<br />

Brücken schlagen zwischen Menschen und<br />

Regionen – das war von Anfang an die Devise<br />

der AGACH, der Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer<br />

Chorverbände. Der Präsident der<br />

AGACH, Erich Deltedesco, wirft einen Blick<br />

zurück in die Anfänge der AGACH vor mehr<br />

als vierzig Jahren. Damals, Anfang der 70er<br />

Jahre des vergangenen Jahrhunderts war nur<br />

eine Handvoll Verbände aus dem Alpenraum<br />

vertreten, heute sind es 16 Verbände mit fast<br />

• Blasmusik<br />

Das Feuilleton und die Blasmusik 14<br />

„Es bewegt sich nicht mehr viel“ –<br />

Jahreshauptversammlung des VSM 19<br />

„Schauen wir nach vorne“ –<br />

Ausblicke auf das Tätigkeitsjahr 2021 22<br />

Die Jugendseiten:<br />

303 Leistungsabzeichen verliehen 23<br />

Jumbos – der neue Name<br />

für die Jugendkapelle Bozen 24<br />

Ars Nova: Robert Neumairs Musik<br />

zum Stummfilm „Der müde Tod“ 26<br />

Erlesene Konzertreihe in der<br />

Hofburg Brixen 28<br />

Generalversammlung unter<br />

besonderen Abzeichen –<br />

MK Zwölfmalgreien 29<br />

Gratulation zur Goldenen Hochzeit<br />

von Ehrenkapellmeister Sepp Walder<br />

und seiner Frau Christl 29<br />

Neues: Die Bücher „Itallegro“<br />

von Jutta Eckes und<br />

„Bolero“ von Maurice Ravel 30<br />

5000 Sängerinnen und Sängern. ,,Heute ist es“,<br />

so Deltedesco, ,,eine kulturelle Gemeinschaft<br />

von singenden Menschen des Alpenbogens“.<br />

Über mangelnde Wertschätzung klagt der Heimatpflegeverband<br />

Südtirol in Richtung Landesamt<br />

für Raum und Landschaft. Seit rund<br />

50 Jahren habe man als erster Ansprechpartner<br />

für alle jene fungiert, die ein bäuerliches<br />

Kleindenkmal errichten oder erhalten wollten,<br />

und dafür ,,Herz, Zeit und Energie“ aufgewendet“,<br />

mit Ende des Jahres <strong>2020</strong> sehe<br />

man sich jedoch gezwungen, die Bearbeitung<br />

der entsprechenden Gesuche um Beiträge<br />

an das Landesamt abzutreten, so der<br />

Geschäftsführer des Heimatpflegeverbandes,<br />

Josef Oberhofer. Obfrau Claudia Plaikner sichert<br />

aber zu: „Wir bleiben Ratgeber für alle<br />

offenen Fragen in diesem Bereich.“<br />

Im Hauptartikel des VSM bemängelt der<br />

Autor die „fundierten Presseberichte“ für<br />

Konzertveranstaltungen der Blasmusik. Er<br />

geht auf Spurensuche und wird in vielerlei<br />

Hinsicht fündig.<br />

•Heimatpflege<br />

Alfons Gruber<br />

Thema: Wenn die Wertschätzung fehlt 31<br />

Franz Fliri und seine Arbeit als Sachbearbeiter<br />

für die Heimatpflege 34<br />

„Die Neuausrichtung des HPV“ –<br />

Interview mit Claudia Plaikner 36<br />

Zur Geschichte der Weihnachtsgeschenke 38<br />

Die Salzkirche – Dinge des Alltags aus<br />

Geschichte und Gegenwart 40<br />

Südtiroler Beteiligung beim Kongress<br />

„Heimat in Europa“ 41<br />

Einsatz des Heimatpflegeverbandes für<br />

eine intakte Nahversorgung 42<br />

Das ehemalige Hotel „Post“ in Toblach<br />

ist leider Geschichte 43<br />

Die Drei Zinnen als Bergskulptur und Blickfang 44<br />

Ein Marterl und ein Bildstock in Lana<br />

und Völlan wurden restauriert 45<br />

Hängebrücke „Hofmannssteg“ in Mareit<br />

soll nicht abgerissen werden 46<br />

Arge Lebendige Tracht: Falten, Krausen<br />

und Plissee – eine Ausstellung 47<br />

„Mühlbach bei Franzensfeste von 1897 – 1947“ 48<br />

„Wenn des Singen net war“ 49<br />

„Tramin in Vergangenheit und Gegenwart“ 50<br />

2<br />

KulturFenster

Vorweg<br />

Chorwesen<br />

„Leben kann man nur vorwärts“<br />

Gedanken des Obmanns zum Jahresende<br />

Sehr geehrte Obfrauen und Obmänner, sehr<br />

geehrte Chorleiterinnen und Chorleiter, liebe<br />

Sängerinnen und Sänger!<br />

Mit folgenden oder ähnlichen Worten habe<br />

ich in den letzten Jahren immer meine<br />

Dankesworte am Ende des Jahres begonnen:<br />

„Nur noch wenige Tage trennen<br />

uns vom Jahreswechsel. Anlass und Gelegenheit<br />

für uns alle im Südtiroler Chorverband<br />

Bilanz zu ziehen und mit Dankbarkeit<br />

einen Blick zurückzuwerfen. In<br />

vielen Veranstaltungen auf Landes- und<br />

Bezirksebene zeigte sich wiederum, dass<br />

der Chorgesang in Südtirol einen wichtigen<br />

Stellenwert hat, die Vielfalt und die Schönheit<br />

des Chorgesangs, sowie die Begeisterung<br />

für das Lied haben viele hunderte,<br />

ja tausende Sänger/innen einem breiten<br />

Publikum nahegebracht.“<br />

Heuer ist alles anders, die Corona-Pandemie<br />

hat uns alle und ganz besonders auch<br />

das Chorleben schwer getroffen und mehr<br />

oder weniger die ganze Jahrestätigkeit des<br />

Verbandes und der Chorgemeinschaften<br />

lahmgelegt. Das gesamte Schulungsprogramm<br />

(mit Ausnahme des Workshops für<br />

Chorleiter/innen im September), die Jahreshauptversammlung<br />

im März und alle geplanten<br />

Veranstaltungen auf Bezirks- und<br />

Landesebene mussten abgesagt werden.<br />

Eine solche Krisensituation konnte sich<br />

vorher niemand von uns vorstellen. Die<br />

Chöre durften sich einige Monate nicht<br />

mehr zur Probe treffen, das geplante Konzert<br />

oder die festliche Mitgestaltung eines<br />

Gottesdienstes waren einfach nicht mehr<br />

möglich. Ab Ende Mai waren zwar Proben<br />

und Aufführungen wiederum zugelassen,<br />

allerdings aufgrund der Sicherheitsbestimmungen<br />

in ganz bescheidenem Maße. Es<br />

musste in Kleinstgruppen geprobt werden,<br />

das auch vom sozialen Gesichtspunkt so<br />

wichtige regelmäßige Zusammentreffen in<br />

der Chorgemeinschaft hat allen sehr gefehlt,<br />

aber es war ein Hoffnungsschimmer<br />

auf „bessere Zeiten“. Leider hat sich die<br />

Lage im Herbst wieder verschlechtert. Aufgrund<br />

der strengen, aber sicherlich notwendigen<br />

Vorschriften zur Eindämmung<br />

der Pandemie wurde jegliche Chortätigkeit<br />

untersagt. Die vielfache Befürchtung, dass<br />

diese neuerliche Pause negative Auswirkungen<br />

auf den Weiterbestand vieler Chöre<br />

haben könnte, ist nicht von der Hand zu<br />

weisen. Auf der anderen Seite aber gehört<br />

das Singen zur Natur des Menschen, Singen<br />

im Chor verbindet alle Gesellschaftsschichten,<br />

Bevölkerungsgruppen und Altersstufen,<br />

vermittelt vielseitige Geselligkeit<br />

und schenkt Geborgenheit.<br />

Immer wieder höre ich von vielen Sängerinnen<br />

und Sängern wie sehr sie sich<br />

auf die Zeit freuen, wo regelmäßige Chorarbeit,<br />

gemeinsames Singen, Zusammentreffen<br />

wieder möglich sein wird. Und dies<br />

gibt mir die Hoffnung, dass diese Abstinenz<br />

die Chorgemeinschaft zusätzlich<br />

fördert und das Zusammengehörigkeitsgefühl<br />

wachsen lässt. Liebe Chorverantwortliche,<br />

ihr gebt euch sehr viel Mühe,<br />

dass der Chorbetrieb - in welcher Form<br />

auch immer - aufrechterhalten bleibt. Eure<br />

großen Bemühungen und Anstrengungen<br />

tragen ganz wesentlich zum Weiterbestand<br />

unserer Chöre bei. Es ist mir ein persönliches<br />

Anliegen dafür jeder und jedem von<br />

Euch von ganzem Herzen zu danken und<br />

ich bitte alle Sänger/innen die Sache des<br />

Chorgesangs trotz widrigster Verhältnisse<br />

auch weiterhin mitzutragen.<br />

Liebe Obfrauen und Obmänner, Chorleiterinnen<br />

und Chorleiter, Sängerinnen<br />

und Sänger: „Leben kann man nur vorwärts“<br />

stellte einst der dänische Philosoph<br />

Søren Kierkegaard fest. Es ist der<br />

Blick nach vorne, der die Zukunft gestaltet.<br />

In der zuversichtlichen Hoffnung, dass<br />

wir alle gemeinsam baldmöglichst unsere<br />

Tätigkeit in der vertrauten Form wieder<br />

aufnehmen können, wünsche ich Euch<br />

allen im Namen des Vorstandes und Musikrates<br />

ein gesegnetes und besinnliches<br />

Weihnachtsfest, sowie Gottes Segen, Gesundheit<br />

und Wohlergehen für das kommende<br />

Jahr.<br />

Erich Deltedesco<br />

Obmann des Südtiroler Chorverbandes<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 3

Das Thema<br />

Brücken schlagen zwischen<br />

Menschen und Regionen<br />

Die AGACH als besonderes Beispiel des europäischen Gedankens<br />

Die Chorweihnacht der AGACH ist die wohl traditionsreichste Veranstaltung dieses Verbandes, hier im Bild die Chorweihnacht von<br />

2019 in Pfronten im Allgäu.<br />

Als vor nunmehr 41 Jahren die AGACH gegründet<br />

wurde, war dies zu einer Zeit, als<br />

der völkerverbindende Charakter der Europäischen<br />

Gemeinschaft langsam Konturen<br />

annahm.<br />

Die kulturelle, soziale aber auch ökonomische<br />

Eigenart der kleinen Räume, der<br />

Regionen in Europa kam zum Vorschein.<br />

Aus diesen Erwägungen schlossen sich<br />

im Jahre 1972 die Regionen des zentralen<br />

Alpenbogens zur ARGE-ALP (Arbeitsgemeinschaft<br />

Alpenländer) zusammen,<br />

um diesen ökologisch wie kulturell sensiblen<br />

Raum durch das politische Zusammenwirken<br />

der Regierungen behutsam in<br />

den großeuropäischen Bereich zu integrieren,<br />

ohne die durch Jahrhunderte gewachsene<br />

Lebensform zu gefährden, oder gar<br />

in Frage zu stellen. In diesem politischen<br />

Gedankenfeld fanden kulturelle Verantwortungsträger<br />

es an der Zeit, sich in ihrem<br />

Bereich für eine gemeinsame Strategie<br />

einzusetzen, im Hinblick auf Wahrung<br />

der Tradition, Überwindung von Gegensätzen<br />

durch Dialog und Entwicklung von<br />

Ideen. Man war überzeugt, dass das Zusammenwachsen<br />

der europäischen Völker<br />

nicht alleine nach den Regeln der<br />

Wirtschaft von statten gehen darf, sondern<br />

dass in kleinen Schritten auch die Kultur<br />

ihren Beitrag leisten soll und muss. Franz<br />

Elena, der Präsident des ehemaligen Tiroler<br />

Sängerbundes 1860, war es gewesen,<br />

der anlässlich eines Sängertreffens im<br />

Oktober 1973 in Kramsach die Idee aussprach,<br />

einen Zusammenschluss deutschsprachiger<br />

Bünde im Alpenland nach Art<br />

der politischen Arge-Alp für die Zukunft<br />

zu planen. Viele tastende Gespräche im<br />

kleinen Kreis führten 1977 zur Formulierung<br />

gemeinsamer Aufgaben und im August<br />

1978 reifte dann der Entschluss zur<br />

Gründung einer handlungs- und entscheidungsfähigen<br />

Arbeitsgemeinschaft. Mit der<br />

organisatorischen Vorbereitung und Erarbeitung<br />

einer Satzung wurde der Südtiroler<br />

Sängerbund mit seinem Obmann Siegfried<br />

Tappeiner betraut.<br />

Am 20. Jänner 1979 wurde dann im<br />

Sitzungssaal des Südtiroler Landtages „die<br />

Arbeitsgemeinschaft der Chorverbände im<br />

deutsch- und ladinischsprachigen Alpenbereich-<br />

AGACH“ (aus der Gründungsurkunde)<br />

gegründet, mit dem Ziel im Sinne<br />

der ARGE-ALP das eigene Kulturgut zu erhalten,<br />

zu pflegen und dessen Weiterentwicklung<br />

zu fördern. Gründungsmitglieder<br />

waren der Bayerische Sängerbund, der<br />

Fürstlich-Liechtensteinische Sängerbund,<br />

4<br />

KulturFenster

Chorwesen<br />

Siegfried Tappeiner, der<br />

Gründungspräsident der AGACH<br />

der Oberösterreichisch-Salzburgische Sängerbund,<br />

der Schwäbisch-Bayerische Sängerbund,<br />

der Südtiroler Sängerbund, der<br />

Tiroler Sängerbund 1860 und der Vorarlberger<br />

Sängerbund. Es war eine Sternstunde<br />

für Europa im Kleinen. Zum Gründungspräsidenten<br />

wurde Dr. Siegfried Tappeiner<br />

bestimmt. Mehr als dreißig Jahre lang befruchtete<br />

er als Präsident mit immer wieder<br />

neuen Ideen die Arbeitsgemeinschaft.<br />

Von Anfang an war es für ihn klar, dass es<br />

nicht nur eine Verbindung deutschsprachiger<br />

Chorverbände sein sollte, sondern<br />

eine Gemeinschaft, die auch Regionen anderer<br />

Sprachen im Alpenland einschließen<br />

sollte, also auch die italienischen und französischen<br />

Sprachgebiete und so kamen<br />

in den Folgejahren die Sängerbünde aus<br />

P. Urban Stillhard, künstlerischer Leiter<br />

der AGACH<br />

Aosta, aus Friaul, dem Trentino und Bozen<br />

(Federazione Cori dell’Alto Adige) dazu. Vor<br />

einigen Jahren wurden die Chorverbände<br />

aus Graubünden, Kärnten, Steiermark und<br />

Wallis aufgenommen, sodass mittlerweile<br />

16 Verbände mit insgesamt 4.775 Chören<br />

und 128.200 Sänger/innen aus Deutschland,<br />

Italien, Österreich und der Schweiz<br />

zur AGACH gehören. Im Moment gibt es<br />

keine Erweiterungstendenzen, die Arbeitsgemeinschaft<br />

soll nicht zu einem unübersichtlichen<br />

Gebilde werden, in dem sich der<br />

einzelne Verband nicht mehr wiederfindet.<br />

Von Anfang an war die AGACH als projektorientierte<br />

Arbeitsgemeinschaft konzipiert.<br />

Sie verbindet musikalisch aktive<br />

Menschen diesseits und jenseits des Alpenbogens<br />

über Sprachbarrieren und Staatenzugehörigkeit<br />

hinweg zu einer völkerverbindenden<br />

Gemeinschaft. Ziel und Zweck<br />

dieses Zusammenschlusses war der kulturelle<br />

Austausch der Chorverbände untereinander<br />

und das Bemühen um gemeinsame<br />

musikalische und fachspezifische<br />

Veranstaltungen. An dieser Zielsetzung hat<br />

sich bis heute nichts geändert, ja diese projektorientierte<br />

Zusammenarbeit ist mit der<br />

Zeit immer intensiver geworden. Im Laufe<br />

der Jahre wurden und werden regelmäßig<br />

überregionale Konzerte und Chöre-Festivals<br />

organisiert, Symposien abgehalten,<br />

Kompositionsaufträge vergeben, Uraufführungen<br />

auf die Bühne gebracht, Publikationen<br />

herausgegeben. Die AGACH ist ein<br />

loser Zusammenschluss von Chorverbänden<br />

des Alpenraumes. Bei allen Aktivitäten<br />

wird den kulturellen Eigenheiten der einzelnen<br />

Regionen viel Aufmerksamkeit gewidmet,<br />

die Eigenständigkeit und Entwicklung<br />

der Verbände bleiben unangetastet.<br />

Die Schwerpunkte sind also vielfältig. Einer<br />

davon, die wohl traditionsreichste Veranstaltung<br />

der AGACH, ist die Chorweihnacht,<br />

welche seit 1982 alljährlich von<br />

einem anderen Mitgliedsverband organisiert<br />

wird und auch heute noch immer zu<br />

einer der erfolgreichsten und populärsten<br />

Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft<br />

zählt. Ausschlaggebend dafür ist sicherlich<br />

die Öffnung des Literaturspektrums<br />

vom rein alpenländischen Volkslied hin<br />

zu einem etwas breiteren Programm mit<br />

Liedern und Komponisten, die weit über<br />

den Alpenbogen hinausgehen. Trotz dieser<br />

Öffnung hin zu einem zeitgemäßen Repertoire<br />

ist der regionale Charakter des Konzertes<br />

dennoch erhalten geblieben und<br />

nicht verloren gegangen.<br />

Zwei Mal jährlich treffen sich die Präsidenten<br />

und Delegierte der Mitgliedsverbände<br />

zum Gedankenaustausch und zur<br />

Erarbeitung der gemeinsamen Projekte.<br />

Organisiert und vorbereitet werden die Tagungen<br />

und Veranstaltungen abwechselnd<br />

von einem anderen Mitgliedsverband. Die<br />

Verständigungsbereitschaft ist trotz Sprachbarrieren<br />

sehr hoch, Sprachbarrieren waren<br />

und sind nie ein Hindernis. Um den<br />

Ablauf der Gespräche etwas flüssiger zu<br />

gestalten, wird seit einigen Jahren mit Simultanübersetzung<br />

gearbeitet. Der Sitz der<br />

AGACH ist seit der Gründung – nicht zuletzt<br />

wegen der Zweisprachigkeit – beim<br />

Südtiroler Chorverband angesiedelt. Mit<br />

Genugtuung kann ich heute feststellen:<br />

Erich Deltedesco ist Präsident der<br />

AGACH.<br />

die Prophezeiung des damaligen Landeshauptmannes<br />

von Südtirol Dr. Silvius Magnago<br />

im AGACH Gründungsjahr 1979 hat<br />

sich verwirklicht: aus der politischen Vision<br />

eines engen Zusammenwachsens der Bevölkerung<br />

des Alpengebietes ist eine geistige<br />

und kulturelle Einheit von singenden<br />

Menschen des Alpenbogens geworden. Die<br />

Arbeitsgemeinschaft Alpenländischer Chorverbände<br />

(AGACH) wird auch weiterhin an<br />

ihrem Ziel festhalten, Brücken zu schlagen<br />

zwischen Menschen verschiedener Weltanschauungen<br />

und verschiedener geistiger<br />

und sozialer Zugehörigkeit. Sie wird auch<br />

weiterhin Botschafter für länderübergreifendes<br />

Denken, Handeln und Fühlen im<br />

Alpenraum sein.<br />

Erich Deltedesco<br />

Präsident der AGACH<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 5

Aus Verband & Bezirken<br />

„Gerade jetzt brauchen<br />

wir Kultur!“<br />

Wehmut und Optimismus bei der Vollversammlung des Südtiroler Chorverbandes<br />

„Ich bitte euch, gerade in<br />

diesen schweren Zeiten in<br />

irgendeiner Weise allen zu<br />

zeigen, dass die Chöre noch<br />

da sind, denn gerade jetzt<br />

brauchen wir Kultur!“ Diese<br />

Worte richtete Landesrat Philipp<br />

Achammer an die Vertreter<br />

der Chöre des Südtiroler<br />

Chorverbandes, der am 28.<br />

Oktober seine Vollversammlung<br />

als Videokonferenz abhielt.<br />

Verbandsobmann Erich<br />

Deltedesco freute sich über<br />

die zahlreiche Teilnahme der<br />

Chorverteter an der virtuellen<br />

Sitzung. Auf dem Programm stand vor allem<br />

der Rückblick auf das Arbeitsjahr 2019, in<br />

dem der Chorverband noch sein reiches<br />

Programm anbieten konnte. Zugleich wurde<br />

auch mit Optimismus in die Zukunft geblickt.<br />

„Mit einer gewissen Wehmut“ blickte<br />

Geschäftsführer Dietmar Thanei auf das<br />

Tätigkeitsjahr 2019 zurück und erinnerte<br />

an die vielen Veranstaltungen, die momentan<br />

nicht mehr möglich sind: So hatte der<br />

Chorverband elf sehr gut besuchte mehrtägige<br />

Schulungen angeboten, darunter<br />

auch die beliebten Sommerkurse für Kinder<br />

und Jugendliche, die Kindersingwoche in<br />

Tisens, die Bubensingwoche und die Musicalwochen.<br />

Es habe auch viele „Augenblicke<br />

der Begegnung“ gegeben: Ein Höhepunkt<br />

war der Festakt zum 70-jährigen<br />

Bestehen des Chorverbandes gewesen,<br />

aber auch die Bezirkskonzerte, Kulturreisen<br />

und Chörefestivals in den Bezirken. Ein<br />

wichtiges Ereignis war das 7. Gesamttiroler<br />

Wertungssingen in Auer gewesen, an dem<br />

sich das „hohe Niveau“ der Gesamttiroler<br />

Chor- und Gesangskultur gezeigt habe. Mit<br />

dem Schulamt führte der Südtiroler Chorverband<br />

zum 18. Mal das Projekt „klang“<br />

durch, das das Singen in der Grundschule<br />

fördern will. Der Landesjugendchor Südtirol<br />

hatte sich zu neun Proben versammelt<br />

und drei gut besuchte Konzerte gegeben.<br />

Landesrat Philipp Achammer war<br />

Gast bei der Vollversammlung des<br />

Südtiroler Chorverbandes.<br />

Thanei bedankte sich bei den Partnerverbänden<br />

für die gute Zusammenarbeit: „Gerade<br />

in dieser Zeit ist es wichtig die Kräfte<br />

zu bündeln!“ „Versuchen wir zuversichtlich<br />

nach vorne zu schauen!“, sagte Verbandschorleiterin<br />

Renate Unterthiner in<br />

ihrem Ausblick auf die musikalische Tätig-<br />

Auch für Helga Huber, dem „guten<br />

Geist“ der Geschäftsstelle, war<br />

die Vollversammlung <strong>2020</strong> eine<br />

außergewöhnliche und neue Situation.<br />

keit der Chöre und des Chorverbands.<br />

So gab sie gleich das<br />

Wort einer Kindersinggruppe,<br />

die „Let´s say Hello“ für alle Sitzungsteilnehmer<br />

sang. „Singen<br />

macht Mut“, sagte die<br />

Verbandschorleiterin. In diesem<br />

Sinne werden auch unter<br />

schwierigen Bedingungen<br />

Projekte geplant. So gelang<br />

es einen Lehrgang für Chorleiterausbildung<br />

an einigen<br />

Musikschulen einzurichten.<br />

In Brixen und Auer besuchen<br />

ihn vier Personen, in Naturns<br />

läuft der Lehrgang schon das<br />

zweite Jahr, in Bruneck startet er <strong>2020</strong>/21.<br />

„Motiviert eure Sängerinnen und Sänger ,<br />

an diesem Lehrgang teilzunehmen!“, sagte<br />

Unterthiner. Ein wichtiges Projekt sei auch<br />

der „Landeskinderchor“ für Kinder von<br />

8-11 Jahren und der „Landesjuniorchor“<br />

für Jugendliche von 12-16 Jahren. Hier soll<br />

gesangsfreudigen und begabten Kindern<br />

die Möglichkeit geboten werden, mit anderen<br />

Kindern zu singen. Die Chöre wird<br />

es in allen drei Landesteilen geben, sie<br />

werden zwei Probetage und ein gemeinsames<br />

Konzert absolvieren. Aufgrund der<br />

momentanen Situation wird man vielleicht<br />

im Frühjahr mit dem Vorsingen und den<br />

Proben beginnen. Der dritte Schwerpunkt<br />

des Chorverbandes im musikalischen Bereich<br />

ist das „Singende Klassenzimmer“,<br />

das in Zusammenarbeit mit den Schulen<br />

das Singen in der Schule fördern soll. Das<br />

Projekt wurde vorerst auf nächstes Jahr<br />

verschoben.<br />

Verbandsobmann Erich Deltedesco<br />

dankte allen ehrenamtlichen Mitarbeitern<br />

im Verband und im Vorstand für ihren<br />

Einsatz. Sein Dank galt auch allen Sponsoren,<br />

allen voran der Südtiroler Landesregierung.<br />

Als deren Vertreter rief Landesrat<br />

Philipp Achammer die Chöre auf, optimistisch<br />

zu bleiben, die Moral hochzuhalten,<br />

aber auch die Regeln immer einzuhalten.<br />

6<br />

KulturFenster

Chorwesen<br />

Eine bereichernde Fortbildung<br />

Dirigenten-Workshop mit Jan Scheerer<br />

Chorsingen? - oder doch lieber<br />

gleich Bungee-Springen? Das ist<br />

auch nicht gefährlicher! Gemeinsames<br />

Singen gilt seit der Pandemie<br />

als ein gefährliches Hobby,<br />

dabei ist es doch so viel mehr:<br />

Musik, Gemeinschaft, Ritual und<br />

Können. Aber viele sind verunsichert:<br />

Wie können, wie dürfen, wie<br />

sollen wir im Herbst wieder proben<br />

ohne ein Sicherheitsrisiko<br />

entstehen zu lassen?<br />

Umso wichtiger war jetzt<br />

zu diesem Zeitpunkt die<br />

– ich sage es gleich vorneweg<br />

– gewaltig schöne<br />

Fortbildung für Chor-Dirigenten<br />

mit Jan Scheerer.<br />

Jan Scheerer ist bestens<br />

bekannt aus Dietenheim,<br />

wo er drei Sommer lang<br />

unterrichtete. Inzwischen<br />

ist er Professor an der Musikhochschule<br />

in Leipzig.<br />

Eine einzigartige Gelegenheit<br />

für die Südtiroler Chordirigenten<br />

in diesem Jahr,<br />

dieses Wochenende im September<br />

mit ihm genießen zu<br />

können. Wie soll das gehen,<br />

fragten sich einige im Vorfeld,<br />

mit Chor im Kolpinghaus? Aber<br />

fangen wir am Anfang an: „Was<br />

wollt Ihr am Sonntag gelernt haben“,<br />

fragte Jan Scherer die Teilnehmer,<br />

, und da kamen schon<br />

die ersten Fachfragen: Wie kann<br />

ich den Chor motivieren, gut zu<br />

starten? Was kann ich tun, damit<br />

der Chor intoniert bleibt? Welches<br />

Repertoire eignet sich für welchen<br />

Chor? Welche Atemübungen sind<br />

für Chöre geeignet? Wie vermittle<br />

ich den Atem?!<br />

Die Nullposition! Gleich nach<br />

der kurzen Vorstellungsrunde geht<br />

es los. Alle stehen auf Anfang.<br />

Aus der Stille entsteht die Musik!<br />

Ich stehe still, gebe die Töne,<br />

versenke mich in die Stimmung<br />

und bleibe kurz stehen und dann<br />

erst kommt der Impuls. Immer<br />

wieder in den kommenden drei<br />

Tagen erinnert uns Jan Scheerer<br />

an diese wichtigen Sekunden vor<br />

jedem Dirigat. Und dann kommt<br />

sie schon, die „Wurf-Fall“ Bewegung.<br />

Aus der Nullposition schießt<br />

„eine kleine Rakete aus dem kleinen<br />

Finger“ und zieht die Hände<br />

impulsartig nach vorne, bevor sie<br />

in die Gravitationsbewegung nach<br />

unten fallen. Gar nicht so leicht,<br />

diese kleine Übung, Wurf-Fall,<br />

nicht stehenbleiben… wirklich Fallenlassen!<br />

Und hier liegt schon eines der<br />

echten Dirigier-Geheimnisse, die Jan<br />

uns an diesem Wochenende wieder<br />

und wieder verriet. Nur der Impuls<br />

nach vorne vermittelt den Sängern<br />

den Atemimpuls! Frontal vermitteln<br />

wir Dirigenten den Atemimpuls,<br />

horizontal das Timing. Auch<br />

wer das schon mal wusste, wird es<br />

immer wieder gern trainieren,<br />

denn jetzt geht es weiter - Was<br />

deine Oberarme machen - das<br />

wird direkt dem Zwerchfell des<br />

Sängers vermittelt. Wie sehr wir<br />

nicht nur den Ausdruck sondern<br />

den Chorklang selbst formen<br />

können, das ist auch mir neu.<br />

Wie wir allein durch die Handstellung<br />

Einfluss auf den Klang<br />

nehmen, bekamen wir anschließend<br />

vom Chor selbst zu hören.<br />

Ob eine Gruppe „drückt“ oder<br />

nicht, lässt sich mit der Handstellung<br />

manipulieren.<br />

Und damit kommen wir zur<br />

Frage der Intonation. Aber zurück<br />

zur ersten Stunde mit Jan:<br />

Einführung, Trockenübungen<br />

Der Workshop mit Jan<br />

Scheerer war die einzige<br />

Schulung, die heuer<br />

stattfinden konnte.<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 7

Aus Verband und Bezirken<br />

mit Basics. Schneller werden heißt kleiner<br />

werden, langsamer bedeutet größer<br />

werden. Leise wird es kleiner nach oben,<br />

lauter breiter nach unten. Das wussten<br />

wir schon, aber wie dirigiert man im "flüssigen<br />

Honig"? Und genau darin liegt eines<br />

der Geheimnisse , die ein Ensemble sofort<br />

spürt. Und was für ein Ensemble!<br />

Und was für ein Ensemble! Der Kammerchor<br />

des professionellen Chors „Alla-<br />

Breve“ aus Wolkenstein stellte sich dankenswerter<br />

Weise zur Verfügung. Sie<br />

intonierten die ersten Takte „Waldesnacht“<br />

von Brahms, morgens um halb<br />

neun Uhr, blitzsauber intoniert und innig<br />

und schon standen einigen von uns<br />

die Tränen in den Augen. Was wir nicht<br />

wussten: Auch dieses Ensemble sah sich<br />

nach der langen Corona-Pause zum ersten<br />

Mal wieder. „Waldesnacht, Du wunderkühle“,<br />

noch nie habe ich es so schön,<br />

so tief empfunden, so wohlartikuliert gehört.<br />

Zum ersten Mal wieder Chor live!<br />

Das Ensemble „AllaBreve“ bewegte und<br />

ermöglichte durch seine Professionalität,<br />

dass die Dirigenten auch wirklich lernten,<br />

was eine Geste bewirken kann, oder eben<br />

auch nicht. Und das unter erschwerten<br />

Umständen. Viele Chöre beginnen jetzt<br />

erst unter diesen schwierigen Umständen<br />

Wege zu finden, wie sie proben und<br />

konzertieren können.<br />

Die Sitze im Kolpinghaus waren mit Distanz<br />

gestellt, mit einem Mindestabstand<br />

1,5 Meter. Trotz der Aufstellung klang es<br />

einheitlich. „Anders“, sagte eine Chorsängerin,<br />

fühle man sich. „Es genügt nicht<br />

nur, gut hinzuhören und sich auch auf<br />

den Nachbarn einzulassen. Es fühlt sichsich<br />

an, als ob man stattdessen Flügel<br />

hätte. So auf Distanz im Chor zu singen<br />

benötigt ganz andere Antennen, neue<br />

Wahrnehmungsorgane…“. Die werden<br />

wir alle in den kommenden Monaten entwickeln<br />

müssen.<br />

Die Autorin des Artikels, Friederike<br />

Haupt, leitet die GospelCantorei Meran,<br />

ist Stimmbildnerin für „Edu Voce<br />

mit Qi Gong“ und als Musikjournalistin<br />

und Sprecherin tätig.<br />

Parallel zum Masterkurs gab es die Möglichkeit, bei Martha Basten<br />

einen Kurs für Anfänger und leicht Fortgeschrittene zu belegen.<br />

KulturFenster<br />

Redaktion KulturFenster<br />

Ihre Beiträge für das Chorwesen senden Sie bitte an: info@scv.bz.it (Südtiroler Chorverband)<br />

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe des KulturFensters ist Mittwoch 13. Jänner <strong>2020</strong>.<br />

8<br />

KulturFenster

Chorwesen<br />

„Singen isch inser Lebm“<br />

Ein Lied zum Jahreswechsel<br />

Geschätzte Chorleiterinnen<br />

und Chorleiter,<br />

liebe Sängerinnen und<br />

Sänger!<br />

Ein verrücktes, schwieriges,<br />

fragwürdiges, unerwartetes<br />

und oft auch trauriges Jahr neigt<br />

sich nun bald dem Ende zu. Wer hätte sich<br />

am Anfang dieses Jahres gedacht, dass wir<br />

an so vielen Festtagen, an verschiedenen<br />

Konzerten oder sonstigen Auftritten, unsere<br />

Stimmen nicht erklingen lassen können?<br />

Wer hätte gedacht, dass wir kurz vor Weihnachten<br />

noch nicht genau wissen, ob und<br />

in welcher Chorformation wir singen werden?<br />

Wer hätte gedacht, dass ein Virus die<br />

ganze Welt auf den Kopf stellt und die Kultur<br />

weitestgehend zum Stillstand bringt?<br />

Ich denke, niemand…<br />

Wenn wir nun das Jahr <strong>2020</strong> hinter uns<br />

lassen, hoffen wir natürlich alle auf fröhliche<br />

und sorglose Momente im Jahr 2021,<br />

wo wir hoffentlich wieder gemeinsam musizieren,<br />

lachen und tanzen können. Blicken<br />

wir optimistisch in die Zukunft und<br />

freuen wir uns auf das gemeinsame Singen,<br />

denn: „Singen isch inser Lebm, hot<br />

do Herrgott ins gebm, wisset net wos i tät,<br />

wenn i`s Singen net hätt.“<br />

Mit diesem wunderschönen Lied aus<br />

dem Chorheft mit dem Titel, "Seltenheimer<br />

Lieder", bei dem vor allem die Musiklehrerin<br />

und Chorleiterin Renate Altmann mitgewirkt<br />

hat, wünsche ich Euch von Herzen<br />

eine besinnliche Zeit und alles erdenklich<br />

Gute für das Jahr 2021.<br />

Verbandschorleiterin<br />

Renate Unterthiner<br />

Zur Person<br />

Renate Altmann stammt aus einer musikalischen Reichenauer Familie aus<br />

Kärnten. Es wurde schon seit frühester Kindheit mit der Familienmusik Rossmann<br />

musiziert und gesungen.<br />

Ihr Studium am Kärntner Landeskonservatorium beendete sie mit Auszeichnung<br />

(Instrumentalpädagogik und Chorleitung). Sie nahm an Forschungswochen des<br />

Kärntner Volksliedwerkes teil, bei denen es um die Aufsammlung alten Kulturgutes<br />

ging. Das Liedheft "Geah nar eina in Rosengarten" mit dem Gurktaler Viergesang<br />

stammt aus dieser Zeit. In weiterer Folge sind auch andere Publikationen<br />

von Liedheften, Hackbrettschule, Harfenschule und Ensemblehefte entstanden.<br />

Sie unterrichtet in den Musikschulen Feldkirchen und Althofen die Fächer Hackbrett<br />

sowie Harfe. Musik ist ihre große Leidenschaft. So übernahm sie bereits<br />

mit 23 Jahren in ihrer Heimatgemeinde den Singkreis Reichenau und gab dort<br />

18 Jahre lang den Ton an. 1990 wurde der Gurktaler Viergesang gegründet und<br />

seit 2004 singt sie beim Singkreis Klagenfurt Seltenheim mit, wo unter ihrer Mitarbeit<br />

das Chorheft mit dem Titel "Seltenheimer Lieder" entstanden ist, das unter<br />

anderem auch das Lied „Singan is unser Lebm“ beinhaltet.<br />

"Musiklehrerin und Chorleiterin zu sein bedeutet für mich persönlich: Liebe zur<br />

Musik und zum Chorgesang, Leidenschaft, Gemeinschaft, Gefühl, Kraft, Freiheit,<br />

Emotion, Balsam für Herz und Seele."<br />

Alle Informationen zu den Veranstaltungen und Schulungen des Südtiroler Chorverbands<br />

auf www.scv.bz.it und auf Facebook!<br />

Dominikanerplatz 7, I-39100 Bozen<br />

Tel.: 0471 971833<br />

E-Mail: info@scv.bz.it<br />

www.scv.bz.it<br />

facebook.com/SuedtirolerChorverband<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 9

Aus Verband und Bezirken<br />

10<br />

KulturFenster

Chorwesen<br />

Ein wichtiger Startschuss<br />

in die Zukunft<br />

Kirchenchor Vahrn gründet einen Kinder- und Jugendchor<br />

Der Kirchenchor Vahrn gründete einen Kinder- und Jugendchor.<br />

Ein wichtiger Schritt in die Zukunft ist dem<br />

Kirchenchor Vahrn gelungen. Schon seit längerer<br />

Zeit beschäftigt sich der Ausschuss<br />

mit dem Thema „Zukunft und Weiterentwicklung<br />

des Chores“.<br />

In diesem Zusammenhang entstand die<br />

Idee eines Kinder- und Jugendchores, die<br />

sofort von den Ausschussmitgliedern befürwortet<br />

und mitgetragen wurde. Als Chorleiter<br />

konnte der allseits bekannte Musikprofessor<br />

Rudi Chizzali gewonnen werden.<br />

So gab es im Februar den Startschuss zur<br />

Gründung des Kinder- und Jugendchores<br />

mit dem Hintergrund, den Kindern des<br />

Dorfes die Musik und vor allem die Freude<br />

am Singen näher zu bringen.<br />

Auf Anhieb meldeten sich 14 Kinder.<br />

Die ersten Termine waren bereits vereinbart,<br />

doch mussten die Proben aufgrund<br />

der Corona- Pandemie abgesagt werden.<br />

Im August <strong>2020</strong> war es dann endlich so-<br />

weit: Unter strenger Einhaltung der Sicherheitsregeln<br />

konnte der neue Chor mit der<br />

Probentätigkeit beginnen.<br />

Der Obmann des Kirchenchors Vahrn,<br />

Michael Baur, freut sich über den Erfolg<br />

des Projekts: „Auf erfrischend spielerische<br />

und dynamische Weise gelingt es<br />

dem Chorleiter, den Kindern die Musik zu<br />

vermitteln, alle Beteiligten haben sichtlich<br />

großen Spaß!“ Die Proben werden vom<br />

Chorleiter sowie von Pius Leitner, Mitglied<br />

des Kirchenchores und Pate des Kinderund<br />

Jugendchores und von Obmann Michael<br />

Baur begleitet. Einige Auftritte standen<br />

bereits auf dem Programm, mussten<br />

aber aufgrund der erneut steigenden Infektionszahlen<br />

abgesagt werden. „Wir hoffen,<br />

dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren<br />

und die Probentätigkeit planmäßig<br />

weiterführen können“, betont der Obmann.<br />

Jedenfalls ist ein erster wichtiger Schritt für<br />

die Zeit nach Corona gesetzt.<br />

„Auf erfrischend spielerische und dynamische Weise<br />

gelingt es dem Chorleiter, den Kindern die Musik zu<br />

vermitteln, alle Beteiligten haben sichtlich großen Spaß!“<br />

(Michael Baur)<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 11

Aus Verband und Bezirken<br />

„Ihre Begeisterung ist uns<br />

Vorbild“<br />

Vorstandsmitglied Irene Vieider bekam die höchste Tiroler Auszeichnung<br />

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landeshauptmann Günther Platter<br />

verliehen das Ehrenzeichen des Landes Tirol an Irene Vieider.<br />

Am Ende des Jahres blickt man zurück: Neben<br />

der alles bestimmenden Corona-Pandemie<br />

gab es auch einige erfreuliche Ereignisse,<br />

an die man sich jetzt zum Jahresende<br />

erinnern sollte.<br />

Dazu gehört sicher auch die Verleihung<br />

des Ehrenzeichens des Landes Tirol an Irene<br />

Vieider, die als Vorstandsmitglied des Südtiroler<br />

Chorverbandes für den Bereich Kinder<br />

und Schule zuständig ist – waren diese<br />

Bereiche doch lange Zeit ihr beruflicher Lebensinhalt.<br />

Irene Vieider, geboren 1955 in<br />

Tiers, war langjährige Schuldirektorin der<br />

Mittelschulen Blumau und Kastelruth. Außerdem<br />

stand sie für viele Jahre als Landesmusikschuldirektorin<br />

dem Bildungsund<br />

Kulturwesen in Südtirol vor. Seit 2016<br />

ist Vieider ehrenamtlich als Vorsitzende der<br />

Katholischen Frauenbewegung der Diözese<br />

Bozen-Brixen tätig. Ihr Engagement gilt den<br />

Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft,<br />

aber auch der Chorkultur und der<br />

Förderung des Chorgesangs im Kindesalter.<br />

Die Landeshauptleute von Tirol und<br />

Südtirol. Günther Platter und Arno Kompatscher,<br />

haben Irene Vieider am 20. Februar<br />

das Ehrenzeichen verliehen. Das<br />

Ehrenzeichen des Landes ist die höchste<br />

Tiroler Auszeichnung. Landeshauptmann<br />

Arno Kompatscher dankte den bei dieser<br />

grenzüberschreitenden Veranstaltung ausgezeichneten<br />

vier Frauen und sechs Männern:<br />

"Die Geehrten geben als verdiente<br />

Persönlichkeiten uns und den folgenden<br />

Generationen ein Beispiel. Ihr Engagement<br />

für das Gemeinwohl, für die Kultur<br />

und Tradition sowie ihr stetiger Einsatz für<br />

unsere vereinenden Werte und Ihre aktive<br />

Hilfeleistung für die Schwächeren unserer<br />

Gesellschaft stiften Gemeinschaft und Zusammenhalt."<br />

Tirols Landeshauptmann<br />

Günther Platter sagte: "Diese höchste<br />

Auszeichnung des Landes ist jenen vorbehalten,<br />

die sich durch ihr hervorragendes<br />

Wirken ganz besondere Verdienste um Tirol<br />

erworben haben. Wo immer jede und<br />

jeder einzelne von Ihnen tätig war, ob in<br />

der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur,<br />

der Musik oder im kirchlichen Bereich,<br />

sie alle haben Tirol entscheidend weiterentwickelt<br />

und vorangebracht. Die mit Ihrem<br />

Wirken verbundene, so deutlich spürbare<br />

Begeisterung ist uns Vorbild. Für Ihren persönlichen<br />

Beitrag zu unserer lebenswerten<br />

Heimat und Ihr verantwortungsvolles Handeln<br />

gegenüber der nächsten Generation<br />

bedanke ich mich sehr herzlich."<br />

12<br />

KulturFenster

Chorwesen<br />

•Büchertisch•<br />

Franz Welser-Möst<br />

Als ich die Stille fand<br />

Ein Plädoyer gegen den Lärm der Welt<br />

Die Stille als Schlüssel unserer Welt: Ein<br />

leidenschaftliches Plädoyer des gefeierten<br />

Dirigenten für genaueres Zuhören,<br />

Konzentration und Ruhe in einer<br />

sich immer schneller drehenden Zeit.<br />

Bei einem schweren Autounfall erlebte<br />

Franz Welser-Möst als Jugendlicher<br />

den Klang der Ewigkeit: ein Zustand,<br />

den er seither in der Musik sucht.<br />

Welser-Möst nimmt uns mit auf eine<br />

Reise durch sein Leben in der Musik:<br />

von seiner Jugend in Oberösterreich<br />

über seine Begegnungen mit Herbert<br />

von Karajan bis hin zu den Engagements<br />

in London, Zürich, an der<br />

Wiener Staatsoper und beim weltberühmten<br />

Cleveland Orchestra. Machtspiele<br />

hinter den Kulissen und Gedanken<br />

über den modernen Musikmarkt<br />

bleiben nicht ausgespart.<br />

Wie Musik uns hilft, unsere<br />

Welt auch in Momenten der<br />

Krise zu ordnen<br />

Vor allem aber erzählt er vom Sichimmer-wieder-Neuerfinden,<br />

von Musik<br />

als Impuls für soziale Fragen und<br />

als Hilfe, unsere chaotische Welt zu<br />

ordnen. Sein Dirigentenleben ist eine<br />

Inspiration: Hören wir besser auf unsere<br />

Welt, um sie zu verstehen und<br />

mit Leidenschaft zu beleben.<br />

Franz Welser-Möst<br />

Als ich die Stille fand<br />

Ein Plädoyer gegen den Lärm der Welt<br />

Format 13,5 x 21 cm, 192 Seiten, ca.<br />

20 Abbildungen Hardcover mit Schutzumschlag,<br />

22,00 Euro<br />

Pressekontakt:<br />

Friederike Harr & Anna Klaus<br />

presse@brandstaetterverlag.com<br />

T +43-(0)1-5121543-252<br />

F +43-(0)1-5121543-231<br />

Der Autor:<br />

Franz Welser-Möst prägt als Musikdirektor des Cleveland Orchestra die unverwechselbare<br />

Klangkultur des großen Orchesters. Als Gastdirigent verbindet<br />

ihn eine enge Partnerschaft mit den Wiener Philharmonikern. Er stand<br />

zwei Mal am Pult des Neujahrskonzerts. Bei den Salzburger Festspielen ist er<br />

regelmäßig Gast. Für sein Wirken erhielt der Dirigent bedeutende Ehrungen,<br />

seine CD- und DVD-Aufnahmen wurden vielfach ausgezeichnet.<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 13

Das Thema<br />

Das Feuilleton und<br />

die Blasmusik<br />

Eine Spurensuche von Bernd Neuschl<br />

Dieser Beitrag wurde bereits in der ehemaligen<br />

Bläserzeitschrift „eurowinds“ veröffentlicht<br />

und freundlicherweise vom Verlag<br />

für den Nachdruck im KulturFenster<br />

zur Verfügung gestellt.<br />

Die Berichterstattung über Blasmusik ruft<br />

des Öfteren Kopfschütteln hervor, fundierte<br />

Musikkritiken sind dagegen die Ausnahme.<br />

Warum ist das so? Und was können wir besser<br />

machen?<br />

Es gibt den Profifußballer und den Bolzplatzkicker.<br />

Auch wenn der Vergleich hinkt:<br />

Blasmusiker lassen sich in zwei ähnliche<br />

Lager einteilen. Auf der einen Seite agieren<br />

die professionellen Berufsblasorchester<br />

und exzellent verästelten Auswahlensembles,<br />

auf der anderen Seite erden<br />

ambitionierte Amateurmusiker in den traditionell<br />

verwurzelten Musikvereinen den<br />

Stamm des kulturellen Miteinanders. Beide<br />

Seiten dieser Medaille spiegeln sich auch<br />

in der Presse wider: Hier publiziert das<br />

Feuilleton mit seinen Fachleuten, welche<br />

selten bis gar nicht ein Sinfonisches Blasorchester<br />

besprechen, da gibt es die Lokalpresse,<br />

die eher freie Mitarbeiter denn<br />

Redaktionsmitglieder zu den Musikvereinen<br />

schickt. Fundierte Musikkritiken sind<br />

rar, denn der kompetente Konzertbericht<br />

hängt in seiner Qualität maßgeblich vom<br />

Wissen und Stil seines Verfassers ab.<br />

Auch wenn Laien an den Konzertpulten<br />

musizieren, die Berichterstattung darf niemals<br />

laienhaft sein. Ob Profibläser oder Laienmusiker:<br />

Positive Pressestimmen sind<br />

mehr als ein bunt beflügelnder Federschmuck<br />

für einen fruchtbaren Balztanz<br />

in Sachen Öffentlichkeitsarbeit.<br />

Die Präsenz und die Rolle der Musikkritik<br />

in der Blasmusik wird seit jeher diskutiert,<br />

sind in der Szene jenseits von Fachzeitschriften<br />

doch nur wenige fundierte<br />

Rezensionen zu finden.<br />

Es soll kein Vorwurf sein, aber oftmals<br />

hat dieser rasende Reporter vom musikalischen<br />

Tuten und Blasen keine Ahnung.<br />

Der Bericht gleicht in der Konsequenz<br />

einem paraphrasierten Programmblatt<br />

mit obligatorisch abgehakten W-Fragen.<br />

Die Enttäuschung bei den Interpreten ist<br />

damit vorprogrammiert, beim Aufschlagen<br />

der Zeitung trötet ihnen trübsinniges Moll<br />

statt strahlendem Dur entgegen – das ist<br />

alles andere, als eine Würdigung der mühevollen<br />

Probenarbeit und der gelungenen<br />

Darbietung. Andere Berichte balancieren<br />

dagegen zwischen verklärter Lobhudelei<br />

und zünftigem Verriss. Es muss leider<br />

festgehalten werden: Hochwertige Rezensionen<br />

wie sie im Feuilleton erscheinen,<br />

sind in der Bläsersinfonik so gut wie nicht<br />

zu finden. Drei Gründe haben die Orchester<br />

selbst zu verantworten. Eine provokante,<br />

streitbare Spurensuche:<br />

Reputation von Blasorchester<br />

und Repertoire<br />

Sinfonieorchester und ihre Dirigenten genießen<br />

mit ihrem Repertoire immer noch<br />

eine weitaus höhere Reputation bei Zuhörern<br />

und Zeitungen, als jedes noch so<br />

gute Blasorchester. Die Konzertprogramme<br />

der Top-Orchester decken alle Epochen<br />

der Musikgeschichte ab und greifen auf<br />

eine Fülle hochwertiger Werke, Solisten<br />

und Dirigenten zurück. Hier fehlt der geteilten<br />

und vergleichsweisen jungen, wilden<br />

Bläserwelt jenseits von Transkriptionen<br />

ein verbindlicher, konventionalisierter<br />

14<br />

KulturFenster

Blasmusik<br />

Kanon an identitätsstiftenden, etablierten<br />

Meisterwerken mit hohem Wiedererkennungswert,<br />

der auch im Studium für angehende<br />

Musikjournalisten oder Musikwissenschaftler<br />

gelehrt wird. Zum Beweis<br />

ein Selbstversuch: Fragen Sie klassische<br />

Dirigenten nach den wichtigsten Komponisten<br />

der Musikgeschichte, so wird sich<br />

eine große Schnittmenge ergeben. Fragen<br />

Sie dagegen Kapellmeister nach den<br />

bedeutendsten Komponisten für Blasorchester,<br />

können Sie gleich im Blasorchesterlexikon<br />

schmökern. Es mangelt nicht<br />

wenigen Dirigenten an der Basis an Selbstbewusstsein,<br />

sich von strohfeurigen Verlagsdiktaten<br />

loszulösen, um genau das in<br />

den Mittelpunkt zu stellen, was wirklich<br />

zählt: qualitativ hochwertige Musik.<br />

Die Kritikfähigkeit von<br />

Laienblasorchestern<br />

Max Reger konnte nicht sonderlich gut mit<br />

Kritik umgehen. An einen Kritiker soll er<br />

geschrieben haben: „Ich sitze im kleinsten<br />

Raum des Hauses. Ihre Kritik habe<br />

ich vor mir. Bald werde ich sie hinter mir<br />

haben.“ Wer nur Jubelhymnen erwartet,<br />

ist als Künstler nicht glaubwürdig. Das gilt<br />

besonders für ambitionierte Blasorchester.<br />

Nun ist ein Konzert kein Wettbewerb, der<br />

Kritiker kein Juror. Dennoch: Wer ein professionelles<br />

wie faires Feedback bekommen<br />

möchte, muss sich auch professionelleren<br />

Maßstäben stellen.<br />

Lobhudelei um des Burgfriedens willens<br />

ist weder angebracht noch zielführend,<br />

sondern gefährlich. Beschönigende, inhaltlich<br />

falsche Berichte mögen oberflächlich<br />

glänzen, haben aber den Wert einer<br />

Rolex-Uhr vom Strandverkäufer. Gleiches<br />

gilt für Verrisse: Ein kompetenter Kritiker<br />

darf sich nicht nur die faulen Kirschen aus<br />

dem Konzert herauspicken. Tadel muss angebracht<br />

und in homöopathischer Dosierung<br />

verabreicht werden. Das motivierende<br />

Lob für ehrenamtliche Kulturarbeit sollte<br />

dagegen selbstverständlich überwiegen.<br />

Der Weltklasse-Violinist Daniel Hope<br />

meinte zum Thema Kritikfähigkeit: „Eine<br />

schlechte Kritik, wenn sie kenntnisreich<br />

und fundiert ist, kann einem Künstler helfen<br />

und ihn weiterbringen.“ Joachim Kaiser,<br />

eine Ikone der Kritikerzunft, meint zu<br />

der Rolle des Rezensenten: „Nicht der subjektive<br />

Kritiker, der seine persönlichen Eindrücke<br />

entfaltet, ist gefährlich oder verwerflich.<br />

Der voreingenommene Rezensent ist<br />

„Auch wenn Laien an den Konzertpulten musizieren,<br />

die Berichterstattung darf niemals laienhaft sein.“<br />

es viel eher, der nur das wahrnimmt, was<br />

er aus taktischen oder persönlichen oder<br />

ideologischen Gründen wahrnehmen will.“<br />

Die Kritikfähigkeit der Musikvereine steigt<br />

folglich mit der Bereitschaft des Kritikers,<br />

seine Vorurteile gegenüber dem Blasorchesters<br />

abzubauen.<br />

Die Grenzen der Qualität<br />

Es gibt sie, die hervorragenden Blasorchester:<br />

Musikkorps, Auswahlorchester, Verbandsorchester<br />

und exzellente Vereinsorchester.<br />

Von denen soll jetzt auch nicht<br />

die Rede sein, fi nden sie in den Musikmedien<br />

doch mehr und mehr die Beachtung,<br />

die sie sich verdient und hart erarbeitet<br />

haben. So war das Neujahrskonzert<br />

2013 der Bläserphilharmonie Mozarteum<br />

Salzburg unter Hansjörg Angerer, das live<br />

im Fernsehen übertragen wurde, eine erleuchtende<br />

Sternstunde im Bläserkosmos.<br />

Es geht vielmehr um die breite Masse der<br />

Musikvereine. Ein Redakteur des Südwestrundfunks<br />

(SWR) meinte einmal auf meine<br />

Frage, warum sich Blasorchester so selten<br />

live im Radio oder Fernsehen präsentieren,<br />

dass die Qualität der Vereine den<br />

Ansprüchen der Medien nicht immer gerecht<br />

wird. Viele Kapellen meinen, allein<br />

die Wahl eines schweren Werkes rechtfertige<br />

die gewünschte Medienpräsenz und<br />

ein positiv schallendes Echo in der Presse.<br />

Es gibt sie, aber wir brauchen<br />

mehr davon<br />

Wollen Blasorchester von den Medien ernst<br />

genommen werden, müssen also die Basics<br />

stimmen: Lieber ein leichteres Stück,<br />

und das sauber geblasen. Der Mangel an<br />

Reputation und renommiertem Repertoire,<br />

(Bernd Neuschl)<br />

Verlagsdiktate und das vielzitierte Festzelt-Stigma<br />

haben dazu geführt, dass die<br />

überwiegende Mehrheit der Musikjournalisten<br />

leider immer noch kultiviert die Nase<br />

rümpft, steht ein Blasorchester zur Besprechung<br />

an. Das traurige Fazit lautet also:<br />

Selbst ein gut ausgebildeter C3-Karajan<br />

kann in einer Behelfsphilharmonie unter<br />

Basketballkörben noch kein Hoch-Feuilleton<br />

erwarten. Das ist aber kein Status Quo.<br />

Denn daneben gibt es erfreulicherweise etablierte<br />

Vereine und Auswahlorchester, die<br />

mit ihren professionell ausgebildeten Dirigenten<br />

und einem modernen Vereinsmanagement<br />

konsequent auf konstant wachsende<br />

Qualität setzen. Sowohl im Konzert<br />

als auch in der Nachbesprechung. Es gibt<br />

sie, die gelungenen Konzertberichte, aber<br />

wir brauchen noch mehr davon.<br />

Was ein qualifizierter<br />

Konzertbericht leistet<br />

Die meisten Berichterstatter können nur<br />

über das schreiben, was sie kennen. Und<br />

bereits nach wenigen Sätzen merkt der<br />

aufmerksame Leser, ob ein Konzertbericht<br />

aus berufener Feder geflossen ist. Der<br />

Dirigent Leopold Stokowski sagte hierzu:<br />

„Am gefährlichsten sind jene Kritiker, die<br />

von der Sache nichts verstehen, aber gut<br />

schreiben.“<br />

Ein Berichterstatter in Sachen Blasorchester<br />

muss also nicht nur eine fundierte<br />

musikalische Bildung haben, er muss mit<br />

dem Medium Blasorchester vertraut sein,<br />

mit der Besetzung der Register und wichtigen<br />

Komponisten und Werken. Im Idealfall<br />

hat er sich bereits vorab mit den Hauptwerken<br />

des Konzerts beschäftigt und mit<br />

diesem Wissen entsprechend seine Hörerwartung<br />

justiert, ohne sich dabei für über-<br />

„Wer ein professionelles wie faires Feedback bekommen<br />

möchte, muss sich auch professionelleren Maßstäben<br />

stellen.“<br />

(Bernd Neuschl)<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 15

Das Thema<br />

raschende Klangmomente zu verschließen.<br />

Er hört, analysiert, bewertet und würdigt<br />

das Gehörte im Kontext des konzertanten<br />

Rahmens mit all seinen Gegebenheiten.<br />

Dabei muss er die Balance wahren zwischen<br />

subjektiver Emotionalität und objektiver<br />

Sachlichkeit. Es geht dabei nicht<br />

in Facebook-Manier um „Daumen hoch“,<br />

oder „Daumen runter“, sondern um eine<br />

faire Würdigung der geleisteten Probenarbeit.<br />

Kritik, wenn sie denn angebracht ist,<br />

muss konstruktiv verpackt werden. Joachim<br />

Kaiser fasst die Kompetenzen des<br />

guten Kritikers wie folgt zusammen: „Der<br />

Kritiker soll sich über ein Konzert so äußern,<br />

dass es dem Interpreten hilft, dem<br />

Fachmann etwas sagt, das Konzertpublikum<br />

zur Diskussion animiert und darüber<br />

hinaus noch all diejenigen interessiert, die<br />

das Konzert gar nicht besucht haben.“<br />

Für wen ein stimmiger Konzertbericht<br />

gedacht sein soll und wie er verfasst werden<br />

kann, darauf wollen wir nun genauer<br />

eingehen:<br />

„Eine schlechte Kritik,<br />

wenn sie kenntnisreich<br />

und fundiert ist, kann<br />

einem Künstler helfen<br />

und ihn weiterbringen.“<br />

(Daniel Hope, Violinist)<br />

Für die Konzertbesucher<br />

und Leser<br />

Der Kritiker ist verpflichtet, dafür zu sorgen,<br />

dass hochwertige Bläsersinfonik als<br />

künstlerisch wertvolles Kulturgut noch<br />

mehr in der Öffentlichkeit kommuniziert<br />

wird. Wichtig sind nicht die genaue Anzahl<br />

der Konzertbesucher und die „liebevolle<br />

Dekoration“ in der Halle. Das sind allenfalls<br />

Randnotizen. Falls die Veranstaltung<br />

ausverkauft ist, dann muss das natürlich<br />

erwähnt werden. Von Bedeutung ist vielmehr<br />

die Wirkung des Orchesters und der<br />

Werke auf die Zuhörer. Wie reagieren sie?<br />

Wie fällt der Applaus nach einem zeitgenössischen<br />

Werk aus? Welche Komposition<br />

sorgt beim Schlürfen des Pausensekts oder<br />

beim Abholen der Mäntel für lebhafte Diskussionen?<br />

Der Kritiker erklärt schließlich,<br />

warum da ein Stück „für offene Münder<br />

gesorgt hat“. Im Prinzip muss der Rezensent<br />

mit seinem Konzertbericht den nicht<br />

da gewesenen Besuchern, also allen anderen<br />

Lesern, eine bunt bebilderte Postkarte<br />

des Konzertabends schicken: Es war toll<br />

hier, ihr habt etwas verpasst! Mit abgehobenen<br />

Fachbegriffen sollte dabei sparsam<br />

gekocht werden. Die geneigten Leser sind<br />

nämlich nicht bereit, parallel zur Zeitung<br />

in einem Fremdwörterlexikon zu blättern.<br />

Wenn ein Konzertbericht viel Aufmerksamkeit bekommen<br />

soll, ist ein professioneller Fotograf an vorderster<br />

Front eine strategisch kluge Investition. Denn<br />

nach wie vor gilt: Ein Bild sagt mehr als tausend<br />

Worte.<br />

(Bernd Neuschl)<br />

Für den Dirigenten<br />

Was für artistische Verrenkungen er auf seinem<br />

Podium fabriziert, über welch großes<br />

Repertoire an mimischer und gestischer<br />

Ausdruckskraft er verfügt – das alles ist<br />

nett zu lesen, dient aber nicht der Musik.<br />

Interessant wird es, wenn seine Programmauswahl<br />

genauer unter die Lupe genommen<br />

wird: Was für Kenntnisse hat er in Sachen<br />

Repertoire vorzuweisen? Schafft er<br />

eine Balance zwischen Bekanntem und<br />

Neuem? Kann er die Werke in einen Kontext<br />

stellen? Ist seine Dramaturgie stimmig?<br />

Schafft er einen Spannungsbogen<br />

nicht nur in den einzelnen Werken, sondern<br />

über den ganzen Abend? Hat er ein<br />

Gespür für Höhepunkte und für Ruhepole?<br />

Wie interpretiert er die Werke? Wie reagiert<br />

das Orchester auf ihn? Wie reagiert er auf<br />

das Orchester? Auch nicht vergessen werden<br />

darf: Die Macht der Feder kann Karrieren<br />

beflügeln oder zerstören.<br />

Für die Musiker<br />

Wenn ein motiviertes Blasorchester viele<br />

engagierte Proben auf sich genommen hat,<br />

weil es erkannt hat, dass die Erarbeitung<br />

einer Komposition wegen ihrer herausragenden<br />

Qualität lohnend ist, dann muss<br />

dies der Rezensent als berufener Botschafter<br />

der Musik erkennen und entsprechend<br />

würdigen. Um aber beschreiben zu können,<br />

wie ein Blasorchester geklungen hat,<br />

welche Leistung es erbracht hat, dafür bedarf<br />

es mehr als akademischen Sachverstand.<br />

Beschrieben werden können hier<br />

die Klangqualität des Orchesters, Tempo<br />

und Agogik, die rhythmische Sauberkeit<br />

und das Zusammenspiel, die Phrasierung,<br />

die Intonation, die dynamischen Differenzierungen<br />

und die Bühnenpräsenz des Orchesters.<br />

Wann swingt ein Orchester? Wann<br />

groovt es? Besonders hervorzuheben sind<br />

natürlich überzeugende Leistungen von<br />

Solisten, denn das motiviert nachhaltig<br />

den Probebetrieb und stärkt deren Rolle<br />

als Vorbilder besonders in Musikvereinen.<br />

Für den Komponisten<br />

Vor allem bei einem neuen Werk kann die<br />

Frage wichtig sein, wie eine Komposition<br />

von den Zuhörern aufgenommen wurde:<br />

Hat sie für Begeisterung oder Ratlosigkeit<br />

gesorgt? War sie fesselnd, unterhaltend,<br />

16<br />

KulturFenster

Blasmusik<br />

kurzweilig oder langweilig? Wie behandelt<br />

der Komponist das Medium Blasorchester?<br />

Was will der Komponist mit diesem Werk<br />

aussagen? Wie bringt er Inhalt, Form und<br />

seine individuelle Klangsprache auf einen<br />

Nenner? Oberflächlich auf Effekte setzend,<br />

oder tiefgründig und voller musikalischer<br />

Substanz? Wie ist die Komposition handwerklich<br />

gemacht? Form, Kontrapunkt,<br />

Themenverarbeitung, Harmonisierung<br />

und Instrumentierung lassen sich bereits<br />

nach einem ersten Höreindruck grob einordnen.<br />

Und ganz entscheidend: Wie ist<br />

der Repertoirewert der Komposition einzustufen?<br />

Ein schöpferischer und damit<br />

wertvoller Beitrag für die Literatur der Bläsersinfonik<br />

oder eine belanglose, eklektische<br />

Schablonenkomposition? Ein Konzertbericht<br />

kann selbstverständlich keine<br />

Rezension über Neuerscheinungen sein,<br />

dennoch sollten ausgewählte Punkte dieser<br />

Rubrik in wenigen Sätzen berücksichtigt<br />

werden, wenn sie dazu beitragen soll,<br />

den Stellenwert der Blasmusik als hochkulturelle<br />

Kunstform verstärkt in die Öffentlichkeit<br />

zu tragen.<br />

Wie schreiben?<br />

Die Zielgruppe bestimmt Stil und Syntax.<br />

Allereinfachste Schlagermusik kann<br />

getrost auf Bild-Zeitungs-Niveau besprochen<br />

werden. Dennoch gibt es Leser, die<br />

bemängeln jene hochgestochene, kunstvoll<br />

durchtränkte Wortwahl, die manchen<br />

Musikkritiken innewohnt. Joachim Kaiser<br />

rechtfertigte deshalb die Noblesse seiner<br />

intellektuellen Sprache, indem er postuliert:<br />

„Kunstvoll komponierte wie interpretierte<br />

Musik bedarf einer ebenso kunstvollen<br />

Sprache in der Würdigung.“ Die Schönheit<br />

der Sprache ist gleichzeitig ihre bezwingende<br />

Macht. Für all das braucht der<br />

Berichterstatter ein vitales Vokabular an<br />

musikalischen Fachbegriffen, das dosiert<br />

Verwendung findet, einen ebenso großen<br />

Wortschatz, der verständlich, mitunter süffig<br />

zu lesen und mit einer feinen Prise Ironie<br />

aufbereitet wird. Der exzentrische Frank<br />

Zappa meinte einmal: „Über Musik zu reden<br />

ist wie über Architektur zu tanzen.“<br />

Eine bunte Palette an Stilmitteln<br />

Wer Worte zum Klingen bringen will, benötigt<br />

also eine bunte Palette an literarischen<br />

Stilmitteln: Klangfiguren wie Alliterationen<br />

in Kombination mit Adjektiven, aussagekräftige<br />

Bilder wie Metaphern, Personifikationen<br />

und Vergleiche. Und ganz wichtig:<br />

Ein Synonymwörterbuch. Es gibt eine<br />

Fülle wunderbar passender Begriffe für<br />

musikalische Parameter. Paradebeispiel<br />

Marsch: Wirkt ein Trauermarsch eher<br />

schmerzvoll, schleppend, lastend, oder<br />

niederschmetternd und düster? Kommt<br />

ein Parademarsch jubelnd, stürmisch, emphatisch,<br />

hochfliegend oder glänzend aus<br />

den Schalltrichtern?<br />

Im Zeitalter neuer Medien<br />

Wir leben in einem Zeitalter der Daten-<br />

Sintflut. Smartphones und Tablet-PCs ertränken<br />

uns bei Schritt und Tritt mit Informationen,<br />

die nur noch schwer nach<br />

Wichtigkeit zu filtern sind. Unsere Augen<br />

„Der Kritiker soll sich<br />

über ein Konzert so<br />

äußern, dass es dem<br />

Interpreten hilft, dem<br />

Fachmann etwas sagt,<br />

das Konzertpublikum zur<br />

Diskussion animiert und<br />

darüber hinaus noch all<br />

diejenigen interessiert,<br />

die das Konzert gar nicht<br />

besucht haben.“<br />

(Joachim Kaiser, Musikkritiker)<br />

werden mit Nachrichten und Kurzmeldungen<br />

regelrecht geflutet, die klassische<br />

Tageszeitung und das E-Paper haben ihre<br />

Monopolstellung in Sachen Meinungsbildung<br />

verloren. Mit der Masse an Möglichkeiten<br />

der Meinungsbildung hat sich das<br />

Rezeptionsverhalten geändert: In Internetkaufhäusern<br />

und Musikdatenbanken<br />

können Kunden Konzerteinspielungen Bewertungen<br />

mit Sternen geben. Youtube-Videos<br />

von Konzerten werden kommentiert<br />

und Statusmeldungen über neue Kompositionen<br />

auf Facebook goutiert und geteilt.<br />

Jeder kann zum Kritiker werden. Die<br />

Meinung eines Einzelnen hat keinen Hoheitsanspruch<br />

mehr.<br />

Blasorchester haben zwei Möglichkeiten,<br />

mit diesem Rezeptionsverhalten umzugehen:<br />

Entweder sie springen auf die Welle<br />

auf, oder sie gehen unter. Die Leser selektieren<br />

den Informationsüberfluss nicht nur<br />

nach Bedarf, sondern nach besonderen<br />

Auffälligkeiten. Wenn ein Konzertbericht<br />

viel Aufmerksamkeit bekommen soll, ist<br />

Wenn ein motiviertes Blasorchester viele engagierte<br />

Proben auf sich genommen hat, weil es erkannt<br />

hat, dass die Erarbeitung einer Komposition wegen<br />

ihrer herausragenden Qualität lohnend ist, dann<br />

muss dies der Rezensent als berufener Botschafter<br />

der Musik erkennen und entsprechend würdigen.<br />

(Bernd Neuschl)<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 17

Das Thema<br />

ein professioneller Fotograf an vorderster<br />

Front eine strategisch kluge Investition.<br />

Denn nach wie vor gilt: Ein Bild sagt mehr<br />

als tausend Worte. Fotos von Ehrungen in<br />

allen Ehren, aber als Blickfänger taugen<br />

sie nicht. Es lohnt also, für das Konzert in<br />

Absprache mit der Redaktion einen Fotografen<br />

zu engagieren, der stimmungsvolle<br />

Konzertmomente ohne störenden Blitz einfangen<br />

kann. Hat ein Bild erst einmal das<br />

Leserinteresse geweckt, wird nicht nur die<br />

Überschrift und Bildunterschrift gelesen,<br />

sondern im Idealfall der gesamte Text. Eine<br />

fundierte Berichterstattung ist folglich die<br />

Symbiose aus aussagekräftigem Bild und<br />

kompetentem Bericht.<br />

Jenseits des geschriebenen<br />

Wortes<br />

Der technische Fortschritt ermöglicht es<br />

dem zeitgemäßen Orchester zudem, sich<br />

jenseits von Autoren-Lizenzen auf Internet-Plattformen<br />

ins rechte Licht zu rücken:<br />

Werkausschnitte als Hörproben<br />

dürfen im Streaming-Verfahren pro Werk<br />

bis zu 90 Sekunden präsentiert werden.<br />

Bei vielen Konzert-Highlights lässt sich so<br />

ein aussagekräftiger Image-Film schneiden<br />

und für Interessierte und Sponsoren<br />

hochladen. Positive Pressestimmen sind<br />

also nicht die einzigen bunt beflügelnden<br />

Federn, mit denen sich zeitgemäße Blasorchester<br />

für einen fruchtbaren Balztanz<br />

in Sachen Öffentlichkeitsarbeit schmücken<br />

können.<br />

Was sagen Dirigenten?<br />

Was Blasorchesterdirigenten an Kritiken wichtig ist, dazu haben wir drei Meister<br />

ihres Fachs befragt:<br />

Dominik M. Koch: Als eines der schönsten Zitate einer Konzertkritik empfinde ich das<br />

folgende: „Der enormen Spannung, in weiten Bögen ausgeführt, konnte man sich<br />

kaum entziehen und verspürte eine packende Gegenwärtigkeit – ein imposanter, von<br />

viel programmatischer Vision geprägter Beitrag, der Dirigent Dominik M. Koch zum<br />

heimlichen Star des Abends avancieren ließ.“ Im Grunde gehören Konzertkritiken<br />

zu jedem Konzert. Die Qualität des Textes hängt sehr von der Kompetenz und dem<br />

Sachverstand dieser Person ab. Danach richtet sich auch, wie wichtig ich einen Beitrag<br />

einschätze. Die Kritik muss vor allem der Wahrheit entsprechen und mit Sachverstand<br />

geschrieben sein. Auf inhaltliche Fehler und zu sehr subjektive Geschmäcker<br />

kann ich ebenso verzichten wie auf Berichte, die nur lobend und übertrieben<br />

überschwänglich sind, gerade bei schwächeren Konzerten.<br />

Johan de Meij: Rezensionen können sowohl für den Interpreten als auch für die Musik<br />

von Vorteil sein. Sie können ein positives Licht auf das Blasorchester und sein Repertoire<br />

werfen. Daher muss der Rezensent seine Themen gut kennen, er sollte auch in<br />

diesem Bereich ausgebildet werden. Im Allgemeinen denke ich, dass Kritiken äußerst<br />

relativ sind: Sie sagen nur etwas über die Meinung einer einzigen Person aus, die nicht<br />

immer die allgemeine Meinung der Zuhörer widerspiegelt.<br />

Toni Scholl: Eines der schönsten Zitate aus einer Kritik war das folgende: „Dieses<br />

Werk bot Toni Scholl reichlich und viel mehr als üblich die Gelegenheit, seine Fähigkeiten<br />

als Klangfarbenmagier zu entfalten.“ Kritiken sind für uns Künstler wichtig,<br />

da sie oft auch eine vermittelnde Funktion innehaben. Dabei empfinde ich Zeitungskritiken<br />

als ebenso wichtig wie die Publikumsmeinung. Eine gelungene Kritik soll im<br />

Idealfall dem Leser vermitteln und wiedergeben, was die Künstler auf der Bühne und<br />

auch das Publikum empfunden haben. Sie lobt das, was des Lobens wert ist und<br />

kritisiert das andere. Es ist wichtig, nicht nur einzelne Momente zu kritisieren, sondern<br />

das Gesamte im Auge zu behalten. Ein Kollege sagte mir einmal in einer Konzertpause:<br />

Vertraue Deinen Musikern! Diese simplen drei Worte haben mich musikalisch<br />

sehr viel weiter gebracht.<br />

18<br />

KulturFenster

Aus Verband und Bezirken<br />

Blasmusik<br />

72. VSM-Jahreshauptversammlung<br />

„Es bewegt sich nicht mehr viel!“<br />

Die 72. Jahreshauptversammlung des VSM musste heuer als Videokonferenz abgehalten werden.<br />

Im 3. Anlauf hat es geklappt: Am 27. Oktober<br />

hat der Verband Südtiroler Musikkapellen<br />

über Videokonferenz seine heurige<br />

Jahreshauptversammlung abgehalten. 183<br />

Musikkapellen haben sich eingeloggt, um<br />

über Bildschirm die Versammlung im Raiffeisensaal<br />

zu verfolgen.<br />

Eigentlich hätte die Versammlung traditionell<br />

im März stattfinden sollen. Wegen<br />

des damaligen Corona-<br />

Lockdowns musste diese<br />

aber abgesagt und auf unbestimmte<br />

Zeit verschoben werden.<br />

Nach den Lockerungen<br />

im Sommer hat der Verbandsvorstand<br />

den 17. Oktober als<br />

neuen Termin festgelegt. Wegen<br />

der Anfang Oktober wieder<br />

vermehrt auftretenden<br />

Neuinfektionen wurde auch<br />

dieser Termin kurzfristig abgesagt<br />

und die Versammlung<br />

für den 27. Oktober als Videokonferenz<br />

einberufen.<br />

Das Klarinettenensemble<br />

„Klari-di-netten“ von der Musikschule<br />

Unterland hat die<br />

Versammlung vor Ort musikalisch<br />

umrahmt. Verbandsobmann<br />

Pepi Fauster, Verbandskapellmeister<br />

Meinhard Windisch, Verbandsjugendleiter<br />

Hans Finatzer und Verbandsgeschäftsführer<br />

Andreas Bonell haben am<br />

Präsidiumstisch Platz genommen. Die 6<br />

Bezirksobmänner saßen im Hintergrund<br />

an den Computern, um die Teilnehmerzahl<br />

und die Abstimmungen optisch und<br />

schriftlich zu dokumentieren.<br />

ÖBV-Präsident Erich Riegler machte<br />

übers Internet der Versammlung Mut für<br />

die Zeit nach der Krise.<br />

Das Dreijahresmotto des Verbandes „Blasmusik<br />

bewegt“ stehe heuer unter besonderen<br />

Vorzeichen, erklärte Verbandsobmann<br />

Pepi Fauster zum Auftakt der Versammlung:<br />

„Coronabedingt bewegt sich nicht<br />

mehr viel – die Pandemie hemmt uns kulturell,<br />

künstlerisch und sozial.“ Der Stillstand<br />

oder auch die eingeschränkte Tätigkeit<br />

bringe die Musikkapellen in immer<br />

größere Schwierigkeiten:<br />

„Ich mache mir Sorgen<br />

und damit bin ich nicht<br />

allein!“<br />

Das Jahr 2019 war<br />

noch ein Jahr voller Tätigkeiten<br />

und schöner Initiativen,<br />

erinnerte Verbandsgeschäftsführer<br />

Andreas Bonell in seinem<br />

Bericht. Diese schlugen<br />

sich entsprechend auch<br />

auf den Bilanzbericht von<br />

Verbandskassier Elmar<br />

Seebacher nieder.<br />

Verbandskapellmeister<br />

Meinhard Windisch<br />

und Verbandsjugendleiter<br />

Hans Finatzer analysierten<br />

die derzeitige Si-<br />

<strong>Nr</strong>. 06 | <strong>Dezember</strong> <strong>2020</strong> 19

Aus Verband und Bezirken<br />

Keine VSM-Jahreshauptversammlung ohne Musik – das Klarinettenensemble „Klari-di-netten“ sorgte diesmal für den „guten Ton“.<br />

tuation aus musikalischer Hinsicht und<br />

im Jugendbereich. Dabei gelte es nach<br />

wie vor, den schwierigen Spagat zwischen<br />

den Übereifrigen und den Übervorsichtigen<br />

zu schaffen. Die Jugendarbeit sei<br />

dabei besonders in Mitleidenschaft gezogen,<br />

denn vor allem die zahlreichen<br />

und wichtigen Sommerangebote mussten<br />

gestrichen werden: „Die jungen Leute<br />

sind in der Pandemie die großen Verlierer.“<br />

Verbandsstabführer Klaus Fischnaller<br />

konnte coronabedingt nicht persönlich<br />

an der Versammlung teilnehmen und<br />

mahnte in seiner schriftlich übermittelten<br />

Stellungnahme, die Krise als Chance zu<br />

erkennen und die Musik in Bewegung<br />

aus einem neuen Blickwinkel zu sehen:<br />

„Raum schaffen für Neues, neu bewegen,<br />

Gewohntes hinterfragen und dabei neue<br />

Wege entdecken“, damit man vorbereitet<br />

sei, wenn der Alltag wieder einkehre.<br />

ÖBV-Präsident Erich Riegler begleitete<br />

die Versammlung ebenfalls übers Internet<br />

und überbrachte die Grußworte via Bildschirm.<br />

Obwohl die gesetzlichen Rahmenbedingungen<br />

in Österreich von den<br />

italienischen abweichen, sei das Ergebnis<br />

mittlerweile ziemlich das gleiche, bestätigte<br />

er: „Nichts geht mehr!“ Riegler zeigte<br />

sich dennoch zuversichtlich, dass es gemeinsam<br />

gelinge, diese Krise zu überwinden,<br />

daraus zu lernen und neue Kraft zu<br />

schöpfen, damit die Blasmusik gestärkt<br />

aus dieser Zeit des Stillstandes herauskomme.<br />

Gleichzeitig sprach er jetzt schon<br />

die Einladung zu den anstehenden Feierlichkeiten<br />

im kommenden Jahr aus, wenn<br />

der Österreichische Blasmusikverband<br />

sein 70-jähriges Bestandsjubiläum feiert.<br />

Eine (fast) überhörte Petition<br />

Mit der Neuregelung des Dritten Sektors<br />

ergeben sich für die<br />

ehrenamtlichen Verbände<br />

und Vereine<br />

ein neuer bürokratischer<br />

Mehraufwand<br />

und steuerliche Nachteile,<br />

hob VSM-Obmann<br />

Pepi Fauster bei<br />

der Versammlung hervor.<br />

Zudem habe Corona<br />

die Musikkapellen<br />

und alle anderen<br />

ehrenamtlichen Vereine<br />

vor große strukturelle,<br />

soziale und<br />

finanzielle Probleme gestellt: Die unsichere<br />

Gesetzeslage und die ausufernde<br />

Bürokratie gefährden die Vereine, besonders<br />