syndicom magazin Nr. 26

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>syndicom</strong><br />

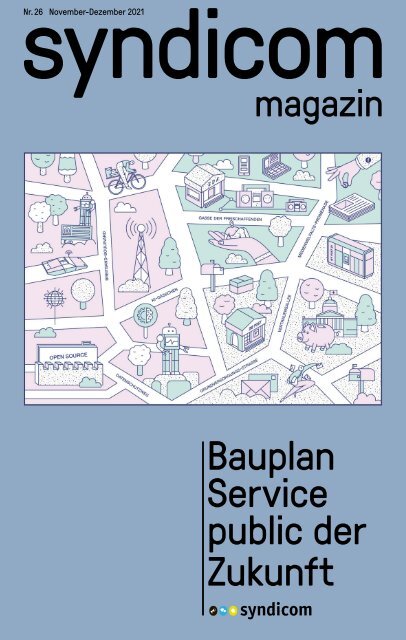

<strong>Nr</strong>. <strong>26</strong> November-Dezember 2021<br />

<strong>magazin</strong><br />

Bauplan<br />

Service<br />

public der<br />

Zukunft

Anzeige<br />

Pensionskasse Freelance<br />

Die massgeschneiderte 2. Säule für Freischaffende<br />

Die PK Freelance versichert seit über 30 Jahren Mitglieder der Gewerkschaft<br />

<strong>syndicom</strong> sowie andere Freischaffende im Bereich Medien und Kommunikation,<br />

egal ob sie freischaffend mit AHV-Lohnabzug, «feste Freie» oder auch<br />

selbständig erwerbend sind. Die PK Freelance bietet dir eine massgeschneiderte<br />

Lösung für die berufliche Vorsorge – auch bei kleinem oder unregelmässigem<br />

Einkommen und auch, wenn du für mehrere Arbeit- oder Auftraggeber tätig bist.<br />

Sorge auch du<br />

für deine Zukunft vor:<br />

www.pkfreelance.ch

Inhalt<br />

4 Teamporträt<br />

5 Kurz und bündig<br />

6 Die andere Seite<br />

7 Gastautorin<br />

8 Dossier:<br />

Neuer Service public<br />

15 Infografik<br />

16 Arbeitswelt<br />

22 Politik<br />

25 Recht so!<br />

<strong>26</strong> Freizeit<br />

27 1000 Worte<br />

28 Bisch im Bild<br />

30 Aus dem Leben von ...<br />

31 Kreuzworträtsel<br />

32 Inter-aktiv<br />

Liebe Leserinnen und Leser<br />

Vor zehn Jahren haben wir gemeinsam die Gewerkschaft<br />

<strong>syndicom</strong> gegründet. Zehn bewegte<br />

Jahre, die uns einiges an Energie, Eigensinn<br />

und Kreativität abgefordert haben. Viele Klippen<br />

haben wir umschifft und schwierige, aber auch<br />

wegweisende Entscheide gefällt. Zehn Jahre:<br />

Mit starkem Arm, festem Willen, Geduld und<br />

Hartnäckigkeit sind wir dabei, unsere Gesellschaft<br />

entscheidend mitzugestalten. Ein kurzer<br />

Blick zurück lohnt sich – er hilft, den Weg, der<br />

vor uns liegt, klarer zu erkennen. In unserem<br />

Gründungsgepäck hatten wir wenige Gesamtarbeitsverträge<br />

(GAV) und eine grosse Menge<br />

an Herausforderungen. Der Einsatz für GAVs,<br />

für moderne Arbeitsbedingungen oder Arbeitskämpfe<br />

haben <strong>syndicom</strong> geprägt. Wir haben es<br />

geschafft, einige Gewerkschaftswüsten zu begrünen<br />

– wie den Netzbau, die Callcenter oder<br />

die Zustelllogistik. Wir setzen Trends bei Arbeitszeit,<br />

sozialer Digitalisierung, Lohn, Kündigungsschutz<br />

oder digitaler Heimarbeit. Unsere<br />

Bedeutung wächst, aber die individuelle Beteiligung,<br />

der Organisationsgrad sinkt. Wieder mehr<br />

Aktive zu gewinnen, ist deshalb eine grosse<br />

Heraus forderung. Die Grundlagen dafür haben<br />

wir geschaffen. Der Kongress wird weitere wegweisende<br />

Entscheide für unsere Zukunft treffen.<br />

<strong>syndicom</strong> will und wird in ihrer Ausrichtung<br />

die gesamte Gewerkschaftsbewegung stärken.<br />

Das kennen wir, das wollen wir, das können wir.<br />

Deshalb liegen die besten Jahre vor uns. Die<br />

Zukunft gehört <strong>syndicom</strong>. Volle Kraft voraus!<br />

17<br />

28<br />

30<br />

Daniel Münger, Präsident <strong>syndicom</strong>

4<br />

Das Orga-Team<br />

Kongress 2021<br />

«Unsere Belohnung ist, wenn am Kongress<br />

alles glatt läuft»<br />

Die Persönlichkeiten hinter der<br />

Organisation und Dokumentation des<br />

<strong>syndicom</strong>-Kongresses 2021:<br />

Jacqueline Hadji, Assistentin der<br />

Geschäftsleitung und Mitarbeiterin<br />

im Administrationspool (li. Mitte), und<br />

Yvonne Scheurer-Arnet, Mitarbeiterin<br />

im Administrationspool und<br />

Verantwort liche für die Kongressorganisation<br />

(re. Mitte), beide in Bern:<br />

«Wir haben in der Administration ein<br />

tolles Team, da verlieren wir nicht so<br />

schnell die Nerven.»<br />

Roger Leuenberger, Grafiker in Bern,<br />

Produktion Kongress-Ringbuch (re.):<br />

«Das Ringbuchkonzept hat sich bewährt.<br />

Die 124 Seiten in drei Sprachen<br />

sind nur machbar dank der sorgfältigen<br />

Vorarbeit des Administrationspools.»<br />

Pieter Poldervaart, freier Journalist in<br />

Basel, Produktion Legislaturbericht<br />

2017–2021 (links):<br />

«Das Übersetzungsteam von <strong>syndicom</strong><br />

ist top. Wenns pressiert, kommt die<br />

Rückmeldung schon über Nacht.»<br />

Text: Pieter Poldervaart<br />

Bild: Alexander Egger<br />

«Fertig sind wir<br />

tatsächlich erst kurz<br />

vor Weihnachten»<br />

Losgegangen ist für uns die Planung<br />

des Kongresses bereits Anfang Jahr.<br />

Damals berechneten wir aufgrund<br />

der aktuellen Mitgliederzahlen, wie<br />

viele Delegierte jeder Sektion, jeder<br />

Branche und den Interessengruppen<br />

zustehen.<br />

Dann trudelten die Anträge ein –<br />

60 Stück –, die formatiert, übersetzt<br />

und von der Geschäftsleitung geprüft<br />

und sortiert werden mussten.<br />

Schliess lich gab der Zentralvorstand<br />

noch zu jedem Antrag eine Empfehlung<br />

ab. Wir übernahmen es, die<br />

Inputs zu bündeln und zu koordinieren<br />

– die dann schon bald im Zentrum<br />

der Diskussionen zur Zukunft<br />

der Gewerkschaft stehen werden.<br />

Alle Unterlagen haben wir in<br />

einem Ringbuch zusammengestellt,<br />

das den Delegierten – zusammen mit<br />

dem Legislaturbericht 2017–2021 –<br />

fristgerecht zugeschickt wurde.<br />

So konnten sie die Anträge und die<br />

Empfehlungen des Zentralvorstandes<br />

vorab studieren.<br />

Eigentlich war der Kongress 2021<br />

ja im Juni geplant. Aber aufgrund der<br />

unsicheren Pandemielage wurde er<br />

in den Herbst verschoben, wobei es<br />

auch jetzt zu Einschränkungen<br />

kommt: So sitzt man weiter auseinander,<br />

gleichzeitig sind keine Gäste<br />

eingeladen, und statt dem traditionellen<br />

Bankett am Freitagabend<br />

gibts einen Apéro riche. Wir haben<br />

es damit geschafft, uns an die Umstände<br />

anzupassen. So kann der Kongress<br />

trotz der Einschränkungen<br />

physisch stattfinden.<br />

Wir freuen uns, dass wir und der<br />

gesamte Administrations-Pool zum<br />

Gelingen dieses Events und damit<br />

für die Weiterentwicklung von <strong>syndicom</strong><br />

beitragen können. Fertig ist unser<br />

Job aber jetzt noch nicht. Bis am<br />

Tag vor dem Kongress müssen wir<br />

uns um viele Spätmeldungen kümmern<br />

oder denjenigen helfen, die<br />

sich nicht informiert haben, dass sie<br />

ihr Hotelzimmer gemäss der Liste<br />

der verfügbaren Hotels in Langenthal<br />

und der Region selbst buchen<br />

müssen. Oder wenn es dann kurzfristige<br />

Absagen am Tag des Kongresses<br />

gibt ... Aber meist geht dann doch<br />

alles glatt. Ganz abgeschlossen ist<br />

das Kapitel erst kurz vor Weihnachten:<br />

Bis dann müssen die Kongressbeschlüsse<br />

dreisprachig online sein.

Kurz und<br />

bündig<br />

Wahlerfolg in der PK Post \ Smood-Kurier*innen \ Rauf und runter<br />

in der grafischen Industrie \ Personalgutscheine Post \ Journalist*innen-Jahrestreffen<br />

in Zagreb \ Reka-Geld 2021 und 2022<br />

5<br />

Wahlen PK Post: Grosse<br />

Mehrheit für <strong>syndicom</strong><br />

Die <strong>syndicom</strong>-Liste hat bei den Wahlen<br />

der Arbeitnehmendenvertretung für den<br />

Stiftungsrat der Pensionskasse Post<br />

3 von 5 Sitzen gewonnen. Damit kann<br />

<strong>syndicom</strong> ihre drei Sitze erfolgreich<br />

halten und bleibt die relevante Stimme<br />

der Angestellten in diesem Gremium.<br />

Gewählt wurden als <strong>syndicom</strong>-Mitglieder<br />

die zwei Bisherigen Daniela Wenger<br />

und Matteo Antonini. Neu wird Reto Clavadetscher<br />

als Vertreter von <strong>syndicom</strong><br />

im Stiftungsrat einsitzen.<br />

Food-Kurier*innen von Smood<br />

<strong>syndicom</strong> hat nach intensivem Austausch<br />

mit Smood-Mitarbeitenden<br />

konkrete Forderungen an den Lieferdienst<br />

erarbeitet. Als Gewerkschaft der<br />

Kurier*innen fordert <strong>syndicom</strong> eine<br />

Anpassung der Arbeitsbedingungen an<br />

die Standards, welche <strong>syndicom</strong> und<br />

ihre Sozialpartner im GAV der Velo- und<br />

Food kurier*innen definiert haben. Unsere<br />

Forderungen sind vor allem ein höherer<br />

Lohn, eine klarere Spesenabgeltung<br />

und eine ordentliche Schichtplanung.<br />

Situation in der<br />

grafischen Industrie<br />

Ende September fand ein drittes Treffen<br />

mit der Geschäftsleitung der CH Media<br />

Print statt, die per Ende Jahr aus dem<br />

GAV austreten will. Als ersten Schritt<br />

haben wir ihr vorgeschlagen, den Austritt<br />

auf Ende 2022 zu verschieben, da<br />

der GAV bis zu diesem Zeitpunkt verlängert<br />

worden ist. Wir warten auf eine<br />

Antwort, es ist also noch alles offen.<br />

In der Zwischenzeit wurde der<br />

Unternehmens-GAV von Stämpfli (das<br />

dieses Jahr sein 222-jähriges Bestehen<br />

feiert) bis Juni 2022 verlängert, mit der<br />

Möglichkeit einer weiteren Verlängerung.<br />

In den ersten Monaten des<br />

nächsten Jahres wird zusammen mit<br />

der PeKo eine Standortbestimmung<br />

vorgenommen.<br />

3700 unterschrieben gegen<br />

Stopp der Personalgutscheine<br />

Mehrere hundert Menschen protestierten<br />

am 17. November vor dem Hauptsitz<br />

der Post in Bern gegen die Streichung<br />

der Personalgutscheine der<br />

Pensionierten. In Anwesenheit unter<br />

anderem von SGB-Präsident Pierre-<br />

Yves Maillard und <strong>syndicom</strong>-Präsident<br />

Daniel Münger wurde der Konzernleitung<br />

eine Petition mit 3700 Unterschriften<br />

übergeben. Ein starkes<br />

Zeichen gegen die ständigen Sparmassnahmen<br />

auf dem Rücken der<br />

Seniorinnen und Senioren und ein Akt<br />

der Solidarität des Post-Personals mit<br />

den Pensionierten! Wir bleiben dran<br />

EJF-Treffen in Zagreb<br />

<strong>syndicom</strong> nahm am 8./9. Oktober an<br />

der Jahresversammlung der Europäischen<br />

Journalist*innen-Föderation in<br />

Zagreb teil. In den Diskussionen ging es<br />

um die Sicherheit der Journalistinnen<br />

und Journalisten, insbesondere in Balkanländern<br />

und in Belarus, aber auch<br />

um SLAPP-Klagen (Strategic Lawsuits<br />

Against Public Participation) – missbräuchliche<br />

Prozesse zur Einschüchterung<br />

von Medienschaffenden. Besonders<br />

eindrucksvoll war der Bericht von<br />

Andrei Bastunets, Präsident des belarussischen<br />

Journalistenverbands.<br />

Ab 2022: Reka-Einzahlungsschein<br />

kommt automatisch<br />

Unsere Mitglieder erhalten neu im<br />

Januar 2022 automatisch einen Reka-<br />

Einzahlungsschein für das maximale<br />

Kontingent (CHF 700.– mit 7 % Rabatt).<br />

Er ist gültig bis Ende 2022. Die Mitglieder<br />

können frei entscheiden, ob Reka-Geld<br />

bezogen wird. Bestellung bei<br />

<strong>syndicom</strong> ist somit nicht mehr nötig.<br />

Teilbezüge (CHF 300.–, 400.–) sind<br />

nach wie vor möglich.<br />

Für das ablaufende Jahr garantieren<br />

wir den Bezug für Bestellungen, die<br />

bis am 15. Dezember, 11.00 Uhr, bei uns<br />

eintreffen. Die Einzahlung muss jedoch<br />

vor dem 31. Dezember erfolgen.<br />

Ausführliche Infos: <strong>syndicom</strong>.ch.<br />

Agenda<br />

November/Dezember<br />

bis 12. 12. 21 / 6. 3. 22<br />

Die Welt im Griff von Covid<br />

Pressefotos sind Fenster zur Welt und<br />

helfen uns, ihre vielen Gesichter zu<br />

verstehen. Im Schloss Prangins finden<br />

wieder die Ausstellungen Swiss Press<br />

Photo 21 und World Press Photo 21<br />

statt. Dieses Jahr liegt der Fokus klar<br />

auf den Folgen der Pandemie für die<br />

Menschen in unterschiedlichen Weltregionen.<br />

Chateaudeprangins.ch<br />

bis April 2022<br />

Was ist GESCHLECHT?<br />

Was macht uns zur Frau, was zum<br />

Mann – und was führt darüber hinaus?<br />

Kalt lässt das Thema Geschlecht niemanden.<br />

Die poppig bunte, interaktive<br />

Ausstellung «GESCHLECHT» im Stapferhaus<br />

Lenzburg hat kindergerecht aufbereitete<br />

«Spuren» mit Vermittlungspersonen<br />

und ist besonders<br />

eingerichtet auf Gruppenbesuche.<br />

Sehr zu empfehlen. Stapferhaus.ch<br />

bis Juli 2022<br />

SUPER: Die zweite Schöpfung<br />

Biotechnologie, Künstliche Intelligenz<br />

und Digitalisierung schaffen nie dagewesene<br />

Möglichkeiten der Selbstoptimierung<br />

und Neuerfindung. Dynamische<br />

Technologien treffen auf eine<br />

Gesellschaft, die oft nur bruchstückhaft<br />

über die modernen Werkzeuge<br />

informiert ist. Das Museum für Kommunikation<br />

in Bern lanciert eine emotionale<br />

Auseinandersetzung mit dem<br />

Thema. MFK.ch<br />

März 2022<br />

4.–13. 3. 22<br />

Rights Now! Filmfestival FIFDH<br />

Das grosse Human-Rights-Filmfestival<br />

überzieht wieder Genf mit Filmen, Vorträgen<br />

und Awards. Auch 2022 werden<br />

mehrere Filme während des Festivals<br />

(bzw. 5.–14.3.22) auch online anzusehen<br />

sein, dafür sind ein Account und<br />

ein Ticket nötig. FIFDH.org<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/agenda

6 Die andere<br />

André Krause ist seit November 2020 CEO von Sunrise UPC.<br />

Seite<br />

Nachdem im Januar fusions bedingt ein massiver Stellen abbau<br />

bekannt gegeben worden ist, präsentierte das restrukturierte<br />

Unternehmen im Juli einen neuen GAV mit <strong>syndicom</strong>.<br />

1<br />

Wie ist der Restrukturierungsprozess<br />

nach der Fusion vorangekommen?<br />

Sind Sie zufrieden?<br />

Wir sind mit der Integration sehr<br />

schnell unterwegs. Das gilt auch für<br />

die Restrukturierung. Wir haben<br />

unser Ziel, nach der Ankündigung<br />

im April dem weitaus grössten Teil<br />

der Mitarbeitenden innert wenigen<br />

Wochen Klarheit über ihre künftige<br />

Rolle im Unternehmen zu geben,<br />

erreicht und wir konnten deutlich<br />

vor der Sommerpause die neue Unternehmensstruktur<br />

bekannt geben.<br />

2<br />

Im Sozialplan, der den Stellenabbau<br />

abfedern soll, wurden mehrere Massnahmen<br />

definiert, welche die schnelle<br />

Integration der gekündigten Mitarbeitenden<br />

in den Arbeitsmarkt zum Ziel<br />

hatten. Wie sind Sie hier auf Kurs?<br />

Wir sind auf Kurs. Das Programm mit<br />

unserem Outplacement-Partner läuft<br />

wie geplant. Wir sind dankbar, dass<br />

wir von den Mitarbeitenden positives<br />

Feedback bekommen, und stellen<br />

fest, dass unsere Mitarbeitenden auf<br />

dem Arbeitsmarkt gesucht sind.<br />

Deshalb konnten schon sehr viele Mitarbeitende<br />

eine neue Stelle finden.<br />

3<br />

Der neue GAV wird als sehr innovativ<br />

bezeichnet. Welches sind die wichtigsten<br />

Aspekte und wie funktioniert die<br />

Umsetzung im Betrieb?<br />

Mit dem neuen GAV haben wir die Entlöhnungssysteme<br />

vereinheitlicht. Alle<br />

Mitarbeitenden sind bonusberechtigt,<br />

Mutter- und Vaterschaftsurlaub, Feiertage<br />

usw. wurden grosszügig und deutlich<br />

über dem gesetzlichen Minimum<br />

geregelt, und wir geben den Mitarbeitenden<br />

eine hohe Flexibilität mit einem<br />

Jahresarbeitszeitmodell. Die Neuerungen<br />

wurden sehr positiv aufgenommen<br />

und machen uns als Arbeitgeber sehr<br />

attraktiv.<br />

4<br />

Der neue GAV fokussiert insbesondere<br />

auf dem von den Sozialpartnern entwickelten<br />

«New Way of Working». Was<br />

ist konkret darunter zu verstehen?<br />

Der Sunrise-UPC-«Way of Working» ist<br />

das selbständige Zeitmanagement<br />

und selbstbestimmte Arbeiten. Wir<br />

bieten den Mitarbeitenden flexibles<br />

Arbeiten z. B. von daheim, unterwegs<br />

oder im Büro, so, wie es zu ihren persönlichen<br />

und beruflichen Bedürfnissen<br />

passt. Mit dem Jahresarbeitszeitmodell<br />

unterstützen wir die flexible<br />

Arbeitsorganisation. Vertrauen, Output,<br />

Flexibilität, Selbstbestimmung<br />

und Eigenverantwortung sind die<br />

Grundlagen unserer Zusammenarbeit.<br />

5<br />

Im GAV ist festgehalten, dass die<br />

Mitarbeitenden mehr Mitbestimmung<br />

im Betrieb erhalten sollen. Welche<br />

Ideen schweben Ihnen da vor?<br />

Es beginnt mit der Personalvertretung,<br />

sie ist eine wichtige Stimme der<br />

Mitarbeitenden. Die Geschäftsleitung<br />

ist in regelmässigem Austausch mit<br />

dem Staff Committee und im konstruktiven<br />

Dialog mit <strong>syndicom</strong>. Zusätzlich<br />

arbeiten wir mit rund 60 Changebzw.<br />

Culture-Ambassadoren, die<br />

unsere Kultur und Werte mitbestimmen.<br />

Generell pflegen wir eine Kultur<br />

der offenen Tür, mit flacher Hierarchie,<br />

viel Gestaltungs- und Entscheidungsfreiraum<br />

für die Mitarbeitenden.<br />

6<br />

Ist in der Telekommunikationsbranche<br />

eine Reduktion der Arbeitszeit für<br />

Arbeitnehmende, die das wünschen,<br />

möglich?<br />

Wir unterstützen wo immer möglich<br />

innovative Arbeitszeitmodelle wie beispielsweise<br />

Job-Sharing oder Teilzeitarbeit.<br />

Wir sind überzeugt, dass uns<br />

Diversität erfolgreicher macht, und<br />

innovative Arbeitszeitmodelle helfen<br />

uns dabei.<br />

Text: Nick Manouk<br />

Bild: Sunrise UPC

Gastautorin<br />

Die Schwierigkeiten, die wir seit<br />

bald zwei Jahren durchmachen, haben es deutlich<br />

vor Augen geführt: Anstatt zu «rationalisieren»<br />

und zu liberalisieren, müssen wir massiv in<br />

das investieren, was für unsere Gesellschaft<br />

wertvoll ist – was die Menschen zusammenbringt,<br />

für sie sorgt und sie schützt. In einer<br />

Zeit, in der unsere Gesellschaft vor der grössten<br />

denkbaren Herausforderung steht – die Erde<br />

lebenswert zu erhalten–, wird der Service public<br />

umso mehr seine Rolle wahrnehmen müssen.<br />

Zunächst muss er weiter gedacht werden und<br />

auch die Pflege und die schulergänzende Betreuung<br />

umfassen, die einen unschätzbaren<br />

und nicht auslagerbaren wirtschaftlichen und<br />

sozialen Reichtum schaffen. Er muss auch<br />

nachhaltiger gedacht werden, da die Arbeitswelt<br />

in den nächsten Jahren tiefgreifende Änderungen<br />

erfahren wird. Der Klimawandel führt bereits<br />

heute zu beruflichen Neuorientierungen<br />

und wird gewisse Tätigkeiten zum Verschwinden<br />

bringen. Neue Arbeitsplätze müssen dort, wo<br />

der Bedarf bereits spürbar ist, dringend geschaffen<br />

werden: Das sind der Care-Bereich, die<br />

Energiewende und der digitale Wandel sowie die<br />

Mittel und Methoden, um Menschen zu verbinden.<br />

Im Grunde überall im Service public.<br />

Dieser muss schliesslich auch grosszügiger<br />

gedacht werden: Investitionen braucht es nicht<br />

nur für die bestehenden Infrastrukturen und<br />

die bereits vorhandenen Arbeitnehmenden.<br />

Der Service public muss auch in Richtung einer<br />

CO2-neutralen, umwelt- und menschenfreundlichen<br />

Gesellschaft weiterentwickelt werden.<br />

Die Gewerkschaften sind bei der Begleitung<br />

dieser Veränderungen zentral, denn alle müssen<br />

von einer lebenswerten Umwelt profitieren können.<br />

Krisen treffen immer die Schwächsten am<br />

härtesten. Schon deshalb ist die Bekämpfung<br />

des Klimawandels auch ein Kampf für soziale<br />

Gerechtigkeit und damit eine Aufgabe der Gewerkschaften.<br />

Wertschätzen,<br />

was wirklich Wert hat<br />

Léonore Porchet ist Waadtländer Nationalrätin<br />

für die Grünen und Vizepräsidentin<br />

des Dachverbands der Arbeitnehmenden<br />

Travail Suisse, der in<br />

diesem Jahr einen Aktionsplan für eine<br />

auf dem gerechten Übergang basierende<br />

Klimapolitik vorgelegt hat. Sie ist<br />

Kunsthistorikerin und Comic-Spezialistin<br />

und daneben freiberuflich in der<br />

Kommunikation, vor allem im Kulturbereich,<br />

tätig. Die Umweltschützerin<br />

und Feministin ist auch Mitbegründerin<br />

des Vereins EyesUp, der eine App gegen<br />

sexuelle Belästigung anbietet. Sie ist<br />

zudem in verschiedenen Patient*innenund<br />

Gesundheitsorganisationen aktiv.<br />

Léonore Porchet lebt und arbeitet in der<br />

Stadt Lausanne, die sie sehr liebt.<br />

7

Dossier<br />

10 Modern, gerecht und krisenfest: Der neue Service public<br />

12–14 Das sind die Projekte der drei Sektoren von <strong>syndicom</strong><br />

15 Hocheffizient, aber ausbaubar: Unser Service public in Zahlen<br />

Unterwegs zu<br />

Service

9<br />

einem neuen<br />

public

10 Dossier<br />

Der neue Service public:<br />

Was jetzt zu tun ist<br />

Die wichtigste Lehre aus der Krise: Der<br />

Service public macht die Zukunft der Schweiz.<br />

Unsere Aufgabe heute ist es, ihn zu stärken<br />

und in Teilen neu zu erfinden.<br />

Text: Oliver Fahrni<br />

Bild: Giroscope<br />

Gärtnerinnen und Bauern wissen: Säst du aus, tut sich vorerst<br />

nichts. Gibst du genügend Wasser, schwillt das Samenkorn<br />

an, aber es bleibt ein Samenkorn. Wochenlang.<br />

Doch irgendwann, unvermittelt, schiesst daraus eine<br />

Pflanze hervor. Eine neue Qualität ist entstanden.<br />

So geht das auch mit Gesellschaften. Grosse Veränderungen<br />

bleiben manchmal lange unsichtbar. Sie geschehen<br />

untergründig. Kaum beachtet. Vielleicht werden<br />

sie sogar als unmöglich abgetan oder als gefährlich verunglimpft.<br />

Doch plötzlich brechen sie mächtig durch.<br />

Unwiderstehlich.<br />

Wir stehen mitten in einem solchen Umbruch. 40 Jahre<br />

haben die Neoliberalen über die Politik, die Medien, die<br />

Wissenschaft kommandiert – und über unsere Köpfe. Auf<br />

ihrem Programm standen von Beginn an nicht nur die<br />

Entfesselung der Finanz- und Kapitalmärkte, die Senkung<br />

der Steuern für die Konzerne, die Schaffung neuer Tieflohn-Weltfabriken<br />

und die Unterwerfung der organisierten<br />

Arbeitenden (also der Gewerkschaften). Sondern auch<br />

der Abriss des sozial ausgleichenden Staates, des Service<br />

public und der Sozialversicherungen.<br />

Das ist logisch: Öffentliche Dienste sind in gewisser<br />

Weise das Gegenprogramm zur neoliberalen Form des<br />

Kapitalismus. Denn der Service public orientiert sich an<br />

den Bedürfnissen der Menschen, am öffentlichen Interesse.<br />

Doch für die Aktionäre, Banken und Konzerne sollen<br />

nicht die Bedürfnisse die Gesellschaft lenken, sondern<br />

allein die Profitinteressen: Das Kapital will alle Früchte<br />

der Arbeit für sich allein.<br />

Vierzig Jahre neoliberale Politik haben den Service public<br />

klein- und schlechtgeredet, dereguliert, in Teilen abgebaut<br />

und privatisiert. New Public Management hat die<br />

Öffentlichen Dienste betriebswirtschaftlichen Regeln unterworfen.<br />

Angriffsziel ist der Service public nicht nur,<br />

weil dort Profite locken. Denn mit dem unentgeltlichen<br />

Zugang zu essenziellen Diensten schützt er die Bevölkerung<br />

vor den Zumutungen des Kapitals. Hebel für diese<br />

Dauerattacke sind die Sparbefehle und die Schuldenbremse<br />

in den öffentlichen Haushalten.<br />

Die Bedürfnisse sind das Mass<br />

Bis vor kurzem war das Religion. Doch plötzlich kann niemand<br />

mehr ignorieren, dass dieses neoliberale Modell<br />

die Welt gerade an die Wand fährt – ökonomisch, sozial,<br />

ökologisch und sogar politisch. Krisen haben den kollateralen<br />

Nutzen, die Realität grell auszuleuchten.<br />

Was untergründig längst vielen klar war, die Kritik, die<br />

da immer stärker anschwoll, bekommt nun eine neue<br />

Qualität: Weitermachen wie bisher ist keine Option. Sogar<br />

das einflussreiche Davoser Weltwirtschaftsforum (WEF)<br />

konstatierte im Januar beim globalen Stehtrinken der<br />

Mächtigen und Reichen: «Da ist etwas gründlich schiefgelaufen.»<br />

Mit Pomp verkündeten die Weltenlenker ein<br />

«Great Reset – «Alles auf null!»: «Wir brauchen einen besseren,<br />

einschliessenden Kapitalismus.» In einem «Allesauf-null-Dialog»<br />

diskutierten «Leader», wie «der Gesellschaftsvertrag»<br />

nach Covid-19 neu zu formulieren sei.<br />

Also jener – ungeschriebene – Gesellschaftsvertrag zwischen<br />

Kapital und Arbeit, der vorsah, dass auch die Arbeitenden<br />

etwas vom Mehrwert ihres Chrampfens abbekommen<br />

sollten. Und den das Kapital seit den 1970er-Jahren<br />

immer wieder gebrochen hat.<br />

Die Beschwörung eines besseren Kapitalismus muss<br />

man nicht für bare Münze nehmen. Aber es ist mehr als<br />

Propaganda, wie auch neueste Veröffentlichungen der kapitalistischen<br />

Leitorganisationen wie der OECD, des IWF,<br />

der Weltbank zeigen. Sie befürchten, die wachsenden Ungleichheiten<br />

könnten zu sozialen Aufständen führen. Vor<br />

allem wissen sie: Das Kapital wird keines der grossen,<br />

dringenden Probleme lösen. Denn was es treibt, ist ihre<br />

Ursache. Beispiel: Spätestens seit 1975 wissen die Konzerne,<br />

dass fossile Brennstoffe das Klima aufheizen. Nun, angesichts<br />

der Katastrophe, machen sie weiter, investieren<br />

riesige Summen in Öl und sogar Kohle. Und ihre Lobbyisten<br />

erzwingen von der Politik, die fossilen Energien weiter<br />

mit ungezählten Steuermilliarden zu subventionieren.<br />

Hauptsache Profit. Nach uns die Sintflut. Längst ist das<br />

Kapital in Sezession zu seinen Gesellschaften gegangen.<br />

Öffentliche Hand, übernehmen Sie!<br />

Nun soll es also die verfemte Öffentliche Hand richten,<br />

der Staat, den die Neoliberalen seit Jahrzehnten mit Lügen<br />

und übler Nachrede überziehen. Davon zeugen die gigantischen<br />

Krisenprogramme, welche die USA, die EU, Japan<br />

und China aufgelegt haben. Nur bis nach Bern ist die Kunde<br />

von der neuen Welt noch nicht durchgedrungen. Im<br />

Bundeshaus arbeiten die Rechten gerade am nächsten<br />

Sparplan und an noch mehr Steuersenkungen für das Kapital.<br />

Motto: Wir stehen am Abgrund, machen wir einen<br />

grossen Schritt vorwärts!<br />

Bizarr, denn nie hat sich die Bedeutung der Öffentlichen<br />

Hand und ihrer Dienste so deutlich gezeigt wie in der<br />

jüngsten Wirtschafts- und Coronakrise. Während der<br />

Pandemie hat der Service public die Einzelnen geschützt<br />

und die Wirtschaft am Laufen gehalten. Ohne die bindende<br />

Kraft des Service public wäre die Gesellschaft auseinandergebrochen.<br />

Darum muss er gesichert und gestärkt<br />

werden.<br />

Öffentliche<br />

Dienste für das<br />

21. Jahrhundert:<br />

Wann, wenn<br />

nicht jetzt!

Offensichtlich wurde auch, dass Öffentliche Dienste<br />

weit mehr sind als «Grundversorgung» (wie der Bundesrat<br />

sagt). Zwar sind Infrastrukturen, Rechtssicherheit, Transport,<br />

Bildung, Forschung etc. Grundlagen wirtschaftlicher<br />

Tätigkeit. Der Service public selbst ist ein zentraler<br />

Wirtschaftssektor (siehe Grafiken Seite 15). Und seine<br />

wirtschaftliche Bedeutung als Investor wächst, wie wir in<br />

Nummer 25 des Magazins vom Oktober gezeigt haben.<br />

Handkehrum bietet der Service public jene Dienste,<br />

welche die profitorientierte Wirtschaft nicht oder nur gegen<br />

teures Geld anbietet. Dazu gehört etwa die existenzielle<br />

Absicherung gegen Unfall, Krankheit und Arbeitslosigkeit.<br />

Die Sicherung einer würdigen Existenz nach der<br />

Lohnarbeit. In einer Gesellschaft, in der ein sehr kleiner<br />

Teil der Bevölkerung das Kapital, die Produktionsmittel<br />

und die Macht über die Arbeit der Mehrheit hält, ist der<br />

öffentliche Dienst mehr als ein Korrektiv: Er ist Allgemeinbesitz<br />

und dient dem Allgemein interesse.<br />

Der Service public soll also nicht nur den diskriminierungsfreien<br />

Zugang aller zu wichtigen Gütern auf hohem<br />

Qualitätsniveau bieten und die erweiterte demokratische<br />

Teilhabe organisieren. Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen<br />

Dienst müssen massgebend für sozialen Fortschritt<br />

sein. Er ist die Voraussetzung für zivilen Frieden<br />

und Demokratie.<br />

Die Erweiterung der Kampfzone<br />

Gerade als gesellschaftliches Fundament ist der Service<br />

public heute mehr gefordert denn je. Denn die beschleunigte<br />

Digitalisierung von Arbeit und Gesellschaft, die Ungleichverteilung<br />

von Gütern und Chancen, die kritische<br />

ökologische Situation, die Wahrscheinlichkeit neuer Pandemien<br />

und der Zerfall der demokratischen Öffentlichkeit<br />

durch soziale Medien schaffen neue Bedürfnisse der<br />

Bevölkerung. Der Kapitalismus ist blind dafür.<br />

Diese Bedürfnisse abzudecken, ist Muss & Mass für<br />

einen modernen Service public. Wir wollen ihn für die veränderten<br />

Bedürfnisse der Gesellschaft neu begründen. Er<br />

soll effizient, zukunftsgerichtet und sozial ausgleichend<br />

wirken. Der Service public macht die Zukunft der Schweiz.<br />

Warum fällt diese Neu-Ausrichtung den Gewerkschaften<br />

zu? Bürgerliche Politiker und Arbeitgeberinnen finden,<br />

unsere Rolle sollte sich auf die Verteidigung von Löhnen<br />

und Ferien beschränken, die Politik, sagen sie, sollen<br />

wir «den Erwachsenen» überlassen. Mumpitz.<br />

Die erste Antwort ist simpel: Wir müssen unsere<br />

Kampfzone erweitern, weil sich sonst niemand um einen<br />

modernen und gerechten Service public kümmert. Die<br />

zweite Antwort heisst: Weil es um handfeste Dinge geht<br />

wie die Zukunft der Jobs in der Digitalisierung, die Datenhoheit<br />

und -sicherheit der Einzelnen, die soziale Sicherheit,<br />

die Regulierung der Plattformarbeit (Arbeitsrecht),<br />

Care und Gleichstellung etc. Diese Dinge lassen sich nicht<br />

allesamt in GAV regeln. Sie verlangen starke Interventionen<br />

der Öffentlichen Hand. Bei den heutigen politischen<br />

Mehrheiten ist das undenkbar. Die Gewerkschaften aber<br />

wissen, wie man günstigere Kräfteverhältnisse für einen<br />

neuen Gesellschaftsvertrag aufbaut.<br />

Dritte Antwort: Weil wir kompetent sind. Die Arbeitenden,<br />

die bei <strong>syndicom</strong> und anderen Gewerkschaften organisiert<br />

sind, bauen in ihrem Arbeitsalltag die Schweiz von<br />

morgen. Sie wissen, was zu tun ist. Und sie tun es in der<br />

Ethik des Dienstes am Gemeininteresse. Flächendeckende<br />

Logistik, starke Netze, Datenhoheit, demokratische Öffentlichkeit<br />

sind Kernthemen der drei <strong>syndicom</strong>-Sektoren.<br />

Auf den folgenden Seiten stellen sie ihre Vorstellungen<br />

für einen Service public des 21. Jahrhunderts dar.<br />

Der richtige Moment<br />

Wir wissen: Es wird eine harte Auseinandersetzung. Die<br />

politische Rechte, die Besitzenden, die Banken und die<br />

Arbeitgeber-Organisationen wollen unseren Plan, starke<br />

öffentliche Dienste für das 21. Jahrhundert zu bauen, mit<br />

aller Macht vereiteln. Doch wir wissen auch: Niemals war<br />

der Zeitpunkt für die neue Qualität günstiger.

12<br />

Dossier<br />

Das Kapital der Glaubwürdigkeit<br />

und des Vertrauens<br />

Die Post ist ein Symbol der Schweiz. Das soll<br />

sie bleiben und sich an den Bedürfnissen der<br />

Bevölkerung orientieren. Und die Digitalisierung<br />

zu ihrer Sache machen.<br />

Text: Giovanni Valerio<br />

Bild: Giroscope<br />

Der Service public bildet das Rückgrat der Demokratie.<br />

Gesundheitswesen, Verkehr, Information und Bildung,<br />

Logistik sichern das Überleben der Gesellschaft. Wir<br />

konnten während der Pandemie dank Breitbandverbindungen<br />

von zu Hause aus arbeiten, online einkaufen, auf<br />

zuverlässige Informationen zugreifen und effiziente<br />

Transport-, Gesundheits- und Postdienste nutzen. Künftige<br />

Krisen der Wirtschaft, Gesundheit oder Umwelt müssen<br />

wir mit einem starken und modernen Service public<br />

angehen. Das betrifft auch die Post. Das Postgesetz ist<br />

dahingehend klar. In Artikel 1 heisst es: «Die Post hat zum<br />

Zweck, der Bevölkerung und der Wirtschaft vielfältige,<br />

preiswerte und qualitativ hochstehende Postdienste sowie<br />

die Grundversorgung mit Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs<br />

anzubieten. Sie soll insbesondere für alle<br />

Bevölkerungsgruppen in allen Landesteilen eine ausreichende<br />

und preiswerte Grundversorgung gewährleisten<br />

mit Postdiensten und Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs<br />

und die Rahmenbedingungen für einen wirksamen<br />

Wettbewerb beim Erbringen der Postdienste schaffen.»<br />

Dazu erklärt Matteo Antonini, Leiter Sektor Logistik von<br />

<strong>syndicom</strong>: «Der Trend zum Abbau des Service public muss<br />

umgekehrt, den Voll- oder Teilprivatisierungen und Auslagerungen<br />

muss ein Ende gesetzt werden. Die preiswerte<br />

und qualitativ hochwertige Grundversorgung im ganzen<br />

Land ist die Daseinsberechtigung für die Post. Und sie<br />

muss es bleiben. Der gelbe Riese ist ein universell bekanntes<br />

Symbol der Schweiz. Er soll es auch in Zukunft sein<br />

und sich an die Bedürfnisse der Bevölkerung und die Möglichkeiten<br />

anpassen, welche die Technologie bietet.»<br />

Technologie in die Grundversorgung aufnehmen<br />

Technologische Entwicklungen sind deshalb wichtig für<br />

die Postdienste von morgen, erklärt Matteo Antonini.<br />

«Dank der Digitalisierung können die heutigen Dienste<br />

effizienter erbracht, Synergien mit anderen Diensten genutzt<br />

und neue Leistungen entwickelt werden. Das Grundangebot<br />

der Post könnte um völlig neue Dienstleistungen<br />

– beispielsweise eine elektronische Identität, die elektronische<br />

Stimmabgabe oder ein digitales Patientendossier<br />

– erweitert werden. Die Post verfügt über die notwendigen<br />

technologischen und personellen Ressourcen. Sie besitzt<br />

einen weiteren grossen Vorzug: Sie geniesst das Vertrauen<br />

der Bürgerinnen und Bürger. Um Leader in der elektronischen<br />

Datenverwaltung zu werden, ist das wesentlich. Vor<br />

kurzem erteilte der Bund im Rahmen einer Ausschreibung<br />

für Cloud-Dienste Zuschläge an ausländische Anbieter.<br />

Würdet ihr eure sensiblen Daten (z. B. Gesundheitsdaten)<br />

Google oder dem chinesischen Alibaba anvertrauen?<br />

Die Post – seit jeher das Unternehmen der Schweizer Bevölkerung<br />

– hat die nötige Glaubwürdigkeit, um Garantin<br />

des digitalen Postgeheimnisses zu werden.»<br />

«Seht ihr eure Daten<br />

lieber bei Google oder<br />

der Post?» Matteo Antonini<br />

PostFinance in der Vision der neuen Post<br />

Abgesehen von den Herausforderungen, die sich mit der<br />

Digitalisierung stellen, muss die physische Präsenz der<br />

Poststellen gewahrt werden. Das Postnetz mit seinen Zugangspunkten<br />

gehört zur Grundversorgung und muss erhalten<br />

werden – auch dann, wenn es nicht rentiert. «Unter<br />

diesem Gesichtspunkt ist die Finanzierung der Grundversorgung<br />

nur möglich, wenn sie mit dem Zahlungsverkehr<br />

verknüpft wird», sagt Matteo Antonini. «Wir lehnen deshalb<br />

die Privatisierung der PostFinance entschieden ab.<br />

Diese würde die Grundversorgung gefährden und zu Qualitätsverlusten<br />

und einer Reduktion der Investitionen führen.<br />

Und um die finanzielle Autonomie der Post zu erhalten,<br />

ist es unerlässlich, dass der Bund der PostFinance<br />

eine Kapitalgarantie ausspricht. Der Eintritt von Post<br />

Finance in den Kredit- und Hypothekarmarkt könnte<br />

mögliche Ertragseinbussen kompensieren.»

Dossier<br />

Der soziale Rahmen für<br />

einen digitalen Service public<br />

13<br />

Der öffentliche Sektor soll die Digitalisierung<br />

ebenso als Chance ansehen wie der private:<br />

Staat und Sozialpartner stehen in der Pflicht,<br />

die Vernetzung sozialverträglich zu gestalten.<br />

Text: Robin Moret<br />

Bild: Giroscope<br />

Der Sektor Informations- und Kommunikationstechnik<br />

hat heute eine doppelte Rolle: Er muss die technologischen<br />

Entwicklungen mittragen, die die Zukunft des Service<br />

public und der übrigen Sektoren bestimmen werden.<br />

Und er muss für die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung<br />

der Arbeit in seinen eigenen Branchen sorgen.<br />

«Es braucht Investitionen in die Digitalisierung, aber<br />

auch in die Lohn- und Arbeitsbedingungen rund um den<br />

ICT-Sektor. Und dank der Investitionen in den Service public<br />

können entlang der gesamten Wertschöpfungskette<br />

neue Arbeitsplätze geschaffen werden», erklärt Giorgio<br />

Pardini, Leiter Sektor ICT von <strong>syndicom</strong>.<br />

Digitale Grundversorgung: hochstehend und gerecht<br />

Als Ergänzung zur Wertschöpfung der öffentlichen Unternehmen<br />

können auch die Privaten zu einem leistungsfähigen<br />

Service public beitragen. Da in diesen eine demokratische<br />

Kontrolle und Legitimation vielfach fehlen,<br />

kommt den Gewerkschaften als Sozialpartnern eine umso<br />

grössere Rolle zu. Über Kontakte zu Unternehmen, Organisationen,<br />

Behörden und politischen Persönlichkeiten<br />

will und muss der Sektor ICT sozialverträgliche Investitionen<br />

bei der Gestaltung der Zukunft des Service public<br />

voran bringen. «Die Transformation von Gesellschaft und<br />

Wirtschaft durch die Digitalisierung bietet die Chance,<br />

die Versorgung mit Infrastrukturgütern und -dienstleistungen<br />

zum Nutzen der Bevölkerung auszubauen», fügt<br />

Giorgio Pardini an.<br />

Bisher haben Bund und Kantone die Digitalisierung<br />

weitgehend den privaten Unternehmen überlassen. Nun<br />

soll die Verantwortung für die Entwicklung einer elektronischen<br />

Identität oder von digitalen Portalen für die<br />

Dienste der öffentlichen Verwaltung dem Staat oder geeigneten<br />

staatlichen Unternehmen übertragen werden.<br />

Gleichzeitig muss die Öffentliche Hand ein 5G-Kommunikationsnetz<br />

und sehr schnelle Internetverbindungen im<br />

ganzen Land ausbauen. «Der Staat muss einen Rahmen<br />

definieren, um der Bevölkerung und dem Wirtschaftsstandort<br />

Schweiz eine verbesserte Performance zu garantieren»,<br />

sagt Giorgio Pardini.<br />

Die Digitalisierung verändert auch die Arbeitsformen<br />

und -bedingungen grundlegend, etwa mit der Plattformarbeit<br />

und dem Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz.<br />

«Es ist Sache der Sozialpartnerschaft, die neuen Arbeitsformen<br />

und die technologischen Entwicklungen, die<br />

uns umgeben, mit Leitplanken zu versehen. Ihre Aufgabe<br />

ist es auch, diese Regelungen umzusetzen», präzisiert Daniel<br />

Hügli, Zentralsekretär ICT.<br />

Datensicherheit, Datenschutz, Open Data<br />

Aufgrund der wiederholten Cyberangriffe vergeht kein<br />

Tag mehr, an dem Datenschutz und Datensicherheit nicht<br />

im Fokus stehen (siehe Kommentar Seite 17). Ein starker<br />

Service public bedeutet auch, dass innovative Formen und<br />

geeignete Instrumente des Datenschutzes entwickelt werden<br />

müssen. Angefangen beim digitalen Grundrecht: «Die<br />

Kontrolle über die eigenen Daten gehört grundsätzlich<br />

dem und der Einzelnen. Dafür müssen sich die Gewerkschaften<br />

einsetzen», sagt Daniel Hügli. Gemäss dem<br />

Grundsatz der informationellen Selbstbestimmung und<br />

Datensouveränität ist es auch wesentlich, dass der Staat<br />

seine Politik und diejenige der digitalen Akteure auf Open<br />

Data ausrichtet.<br />

Auch die Themen vernetzte Mobilität, digitaler Wandel<br />

und digitale Spaltung sowie Ökologie werden im Fokus<br />

unserer Überlegungen stehen. Alle diese Fragen werden<br />

als Leitlinien für die künftige gewerkschaftliche<br />

Arbeit des Sektors ICT dienen. Damit die Zukunft des Service<br />

public solidarisch gestaltet werden kann.

14<br />

Dossier<br />

Journalismus in der Demokratie<br />

ist keine Ware<br />

Die Krise der werbefinanzierten Medien eröffnet<br />

ein Zeitfenster, um ihre Rolle demokratisch<br />

neu zu denken. Das Medienförderpaket ist ein<br />

richtiger Schritt, weitere müssen folgen.<br />

Text: Robin Moret<br />

Bild: Giroscope<br />

Seit bald zwei Jahren erinnern die Erfahrungen aus der<br />

Covid-Krise uns, dass hochwertige, zuverlässige, diverse<br />

Informationen für die Gesellschaft wesentlich sind. Das<br />

ist erfreulich. Doch nicht nur in Krisenzeiten: laufend und<br />

jederzeit versorgen uns die Medien mit Nachrichten aus<br />

der Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft und erbringen<br />

damit einen essenziellen Dienst. Ihre Rolle für<br />

die Meinungsbildung und die demokratische Debatte<br />

kann nicht überschätzt werden. Journalistische Informationen<br />

sind deshalb keine Waren, und die öffentlichen<br />

wie privaten Medien sind Akteure des Service public.<br />

Diese Rolle ist heute gefährdet. Denn die Geschäftsmodelle<br />

der Verlagshäuser – die den Journalismus mit<br />

den Erträgen aus der Werbung finanzierten – zerbröckeln.<br />

Gleichzeitig wird der Medienmarkt globaler, Tech-Giganten<br />

dominieren die Informationsverbreitung immer<br />

mehr. Sie schöpfen den grossen Teil der digitalen Werbeeinnahmen<br />

ab, ohne dass sie journalistische Dienstleistungen<br />

erbringen, die diesen Namen verdienen. Derweil<br />

haben sich einige Medienunternehmen insbesondere auf<br />

regionaler Ebene monopolähnliche Stellungen geschaffen.<br />

Medienvielfalt und Informationsqualität leiden.<br />

Im Rahmen unserer Gewerkschaftsarbeit für einen<br />

starken Service public stellt sich deshalb eine grundlegende<br />

Frage: Welche Rolle soll der Staat in der Medienwelt<br />

von morgen übernehmen?<br />

Das Massnahmenpaket des Bundes zugunsten der Medien<br />

– das am 13. Februar 2022 zur Abstimmung kommt<br />

– macht Schritte in die richtige Richtung. Vor allem sind<br />

dies die Förderung der journalistischen Ausbildung, des<br />

Presserates und der SDA und die neue Unterstützung für<br />

Online-Medien. «Die öffentliche Medienförderung muss<br />

auf alle Kategorien von Medien ausgeweitet werden, damit<br />

langfristig eine relevante Medienvielfalt für die Demokratie<br />

sichergestellt ist», erklärt Stephanie Vonarburg,<br />

Leiterin Sektor Medien von <strong>syndicom</strong>. «Aber die erweiterte<br />

Förderung darf nicht zulasten der SRG oder der regionalen<br />

Anbieterinnen des audiovisuellen Service public gehen.<br />

Es ist wichtig, dass die Rolle der SRG künftig nicht<br />

durch Gebührensenkung geschwächt wird», fügt sie an.<br />

Medien sind öffentliche Dienste für die Bevölkerung<br />

Eine landesweite, mehrsprachige Presseagentur, die die<br />

relevanten Themen der lokalen, regionalen, nationalen<br />

und internationalen Ebene abdeckt, ist ebenfalls – unbestritten<br />

– eine Notwendigkeit für eine lebendige Demokratie.<br />

«Der Basisdienst der Keystone-SDA soll in eine<br />

nicht-gewinnorientierte öffentliche Struktur überführt<br />

werden.» Er ist Service public, und die Klärung der Eigentums-<br />

und der Profitfrage muss dem Rechnung tragen.<br />

Die hohen Erträge der Tech-Riesen und der sozialen<br />

Netzwerke sind eine weitere grosse Herausforderung für<br />

den Mediensektor. «Sie müssen hier besteuert werden,<br />

und ein Teil der Steuern soll in den Journalismus fliessen.<br />

Allgemein sollen Werbeeinnahmen, die aus Information<br />

erzielt werden, der Produktion von journalistischen Inhalten<br />

in der Schweiz zugutekommen.»<br />

Im Fokus unserer Überlegungen stehen weitere Forderungen:<br />

so die Verknüpfung der Medienförderung mit<br />

dem Abschluss eines Gesamtarbeitsvertrages oder die<br />

Ausweitung der Sozialversicherungen auf die – in der<br />

Branche zahlreichen – Freischaffenden.<br />

Die Politik kann und muss bei der Gestaltung der Medienwelt<br />

eine wichtigere Rolle wahrnehmen. «Es muss<br />

dringend gehandelt werden, um die Zukunft des Service<br />

public im Medienbereich zu garantieren», sagt Stephanie<br />

Vonarburg. Die Gewerkschaft hat hier ebenfalls einen<br />

guten Grund, sich stärker zu engagieren: qualitativ hochstehende,<br />

diverse Medien sind essenziell für qualitativ<br />

hochstehende, vielfältige Meinungsbildung in der Bevölkerung.<br />

Illustrationen<br />

«Giroscope» könnte eine Frau, ein Mann oder ein Kind sein –<br />

das ist aber unwichtig. Wichtig ist die Auseinandersetzung<br />

mit den Mechanismen der heutigen Welt. Die Werke von Giroscope<br />

stellen die Entscheidungen des Einzelnen – als Teil<br />

einer Masse, die durch eine ausser Kontrolle geratene Maschine<br />

bewegt wird – in Frage. Die Idee eines fixen «Stils»<br />

macht Giroscope Angst, Schaffende wie Betrachtende sollen<br />

ihren Wahrnehmungen und Emotionen frei folgen können.<br />

Für die Kongressausgabe des <strong>syndicom</strong>-Magazins hat sich<br />

Giroscope eine solidarische Stadt ausgedacht (Titelseite),<br />

in der das Allgemein wohl an oberster Stelle steht. Unsere<br />

Stadt der Zukunft könnte das sein, in der solide öffentliche<br />

Infra strukturen und ein starker Service public – der allen den<br />

diskriminierungsfreien Zugang zu seinen Leistungen garantiert<br />

– den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.<br />

Mehr über die Arbeiten und Projekte von Giroscope unter:<br />

Giroscope.ch

Knappe Mittel – starke Leistung<br />

Der Service public wird in der Schweiz statistisch nur sehr lückenhaft dokumentiert.<br />

Aber Fakt ist: Die Arbeitenden in diesem wichtigsten Wirtschaftssektor der Schweiz<br />

bringen mit geringen Mitteln (tiefe Fiskalquote) eine starke Leistung – für Wohlstand,<br />

soziale Sicherheit und die menschliche Entwicklung. Diese Bedeutung des Service<br />

public zu verstehen ist zentral, wenn wir heute neue öffentliche Dienste fordern, die<br />

den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung tragen.<br />

Grosse Wirkung<br />

8 824 554<br />

Personen<br />

nutzen in der einen oder anderen Form den Service public<br />

in der Schweiz. Zu diesen Nutzer*innen kommen noch<br />

Durchreisende und ausländische Firmen hinzu.<br />

Quelle: BFS<br />

600 000<br />

Firmen<br />

Dünne Personaldecke<br />

Rund 750 000 Frauen und Männer verdienen ihr Brot bei der Öffentlichen<br />

Hand. Es könnten auch mehr sein, denn diese Zahl ist eine tiefe<br />

Schätzung aufgrund von fünf verschiedenen (offiziellen) Statistiken.<br />

Angestellte im Service public<br />

Gesamtzahl der Beschäftigten in der Schweiz: 4,1 Mio<br />

Quelle: BFS, ILO<br />

Ausgaben des Bundes<br />

Soziale<br />

Wohlfahrt<br />

24 450 Mio.<br />

43% davon gehen in die Altersvorsorge<br />

(zu grössten Teilen durch Beiträge selbstfinanziert)<br />

Nicht mal 7% davon werden ausgegeben für Arbeitslosengeld,<br />

sozialen Wohnungsbau und Kampf gegen<br />

soziale Ausgrenzung<br />

Einer von 3 Franken ...<br />

... des Schweizer BIP entsteht durch oder mit Hilfe der Öffentlichen<br />

Hand. Dieser Anteil wird wachsen, weil der Staat jetzt die Investitionslücken<br />

füllen muss, die das private Kapital offen lässt.<br />

Verkehr<br />

10 4<strong>26</strong> Mio.<br />

Total<br />

77 934 Mio.<br />

Finanzen und Steuern<br />

11 391 Mio.<br />

Übrige Aufgaben<br />

9 431 Mio.<br />

In Wahrheit ist der grösste Ausgabenposten der Öffentlichen Hand die<br />

Bildung, Ausbildung und Forschung. Er summiert sich auf 40 Milliarden<br />

Franken pro Jahr. In dieser Grafik sind nur die Ausgaben des Bundes<br />

aufgeführt, die meisten Bildungsausgaben fallen aber in den Kantonen<br />

und Gemeinden an.<br />

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung, BFS<br />

Bildung und Forschung<br />

8 477 Mio.<br />

Sicherheit<br />

6 427 Mio.<br />

Beziehungen zum Ausland<br />

3 671 Mio.<br />

Landwirtschaft und Ernährung<br />

3 661 Mio.<br />

Quelle: Eigene Recherche<br />

Tiefe Fiskalquote<br />

Die Fiskalquote ist jener Teil der Wirtschaftsleistung, den die Öffentliche<br />

Hand braucht, um das Land und seine Wirtschaft am Laufen zu<br />

halten und den Menschen soziale Sicherheit, Bildung, einen stabilen<br />

gesellschaftlichen Rahmen, Infrastrukturen und eine stabile Grundversorgung<br />

zu bieten. Die vergleichsweise tiefe Quote der Schweiz ist ein<br />

Mass dafür, wie effizient der Service public hier arbeitet.<br />

46,7%<br />

43,5%<br />

40 Milliarden für Bildung, Beruf, Forschung,<br />

Hochschulen<br />

In Millionen Franken.<br />

22 681<br />

27 360<br />

32 652<br />

38 920<br />

35,1% 39,4%<br />

41,5%<br />

45,2%<br />

47,2%<br />

27,1%<br />

43,0%<br />

42,4%<br />

35,2%<br />

2000 2005 2010 2018<br />

Quelle: BFS<br />

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung

16<br />

Eine bessere<br />

Arbeitswelt<br />

Gegen<br />

sexualisierte Gewalt<br />

am Arbeitsplatz<br />

Dieses Jahr ist ein Jubiläen-Jahr der<br />

Frauenkämpfe: 50 Jahre Frauenstimmrecht,<br />

30 Jahre Frauen*streik,<br />

25 Jahre Einführung des Gleichstellungsgesetzes<br />

– und noch eines gesellt<br />

sich dazu: vor 30 Jahren wurden die<br />

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen*»<br />

vom Center of Women’s Global Leadership<br />

ins Leben gerufen. Die seitdem<br />

jährlich stattfindende, weltumspannende<br />

Kampagne – über 187<br />

Länder unterstützten sie bislang – beginnt<br />

jeweils am 25. November, dem<br />

internationalen «Tag gegen Gewalt<br />

an Frauen*» und endet am 10. Dezember,<br />

dem «Tag der Menschenrechte».<br />

Dies verdeutlicht, dass Gewalt gegen<br />

Frauen*rechte immer auch eine Menschenrechtsverletzung<br />

ist.<br />

16 Tage gegen Gewalt an Frauen 2021<br />

Seitdem die feministische Friedensorganisation<br />

cfd die 16-Tage-Kampagne<br />

2008 das erste Mal in der Schweiz lancierte,<br />

sind die Gewerkschaften mit<br />

im Boot. 2021 ist die Kampagne «sexualisierter<br />

Gewalt» gewidmet, also allen<br />

Handlungen mit sexuellem Bezug<br />

ohne Einwilligung bzw. Einwilligungsfähigkeit<br />

der oder des Betroffenen.<br />

Die Hälfte der Erwerbstätigen erlebte<br />

bereits sexuelle Belästigungen<br />

Die IG Frauen <strong>syndicom</strong> nimmt sich<br />

sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz<br />

seit dem Frauen*streik 2019 verstärkt<br />

an. Etwa ein Drittel der Schweizer<br />

Erwerbs tätigen erlebten potenziell<br />

sexuell belästigendes Verhalten am<br />

Arbeitsplatz. Neuere Umfragen in der<br />

ICT-Branche und von Medienfrauenstreik.ch<br />

sprechen gar von 50 bis 60 %.<br />

<strong>syndicom</strong> führte mehrere Anlässe mit<br />

Expertinnen durch, physisch und als<br />

Webinare. So am 14. Juni 2020 mit einer<br />

Fachfrau der Sozialberatung Post,<br />

der Fachstelle Mobbing und sexuelle<br />

Belästigung sowie am 8. März 2021 gemeinsam<br />

mit Lucie Waser vom SEV.<br />

Dieses Jahr findet am 8. Dezember<br />

als Teil der «16 Tage» ein Webinar<br />

statt, gemeinsam mit SEV, VPOD und<br />

Unia (Anmeldung: gleichstellung@<br />

<strong>syndicom</strong>.ch). Movendo nimmt 2022<br />

neu einen Kurs ins Programm auf, der<br />

von <strong>syndicom</strong> und SEV geleitet wird.<br />

News vom SGB-Frauenkongress<br />

Hohe Priorität des Themas war auch<br />

am SGB-Frauenkongress geboten, der<br />

am 12./13. November stattfand. Mit<br />

der Verabschiedung einer «Charta für<br />

feministische Gewerkschaftsarbeit»<br />

wurden auch Massnahmen gegen<br />

sexuali sierte Gewalt am Arbeitsplatz<br />

gefordert, etwa dass die im Gleichstellungsgesetz<br />

vorgesehene Beweislast-<br />

Erleich terung auch auf sexualisierte<br />

Gewalt anwendbar sein soll sowie<br />

zwingende juristische Weiterbildungen<br />

für Jurist*innen und Richter*innen<br />

zum Gleichstellungsgesetz, da es<br />

massiven Nachholbedarf gibt. Der<br />

SGB-Frauenkongress rief die Schweiz<br />

auf, das neue ILO-Übereinkommen<br />

190 zu sexualisierter Gewalt in der Arbeitswelt<br />

sofort zu ratifizieren.<br />

Patrizia Mordini<br />

Mitmachen bei der Kampagne und<br />

Veranstaltungen besuchen: 16Tage.ch<br />

Der SGB-Frauenkongress 2021 nimmt den Kampf auf gegen sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. (© Yoshiko Kusano)

«Wirtschaft und Politik müssen dafür sorgen, dass in der<br />

IT-Sicherheit mehr Fachkräfte ausgebildet werden.» Miriam Berger<br />

17<br />

Wie der Klimawandel unsere<br />

Arbeitswelt verändert<br />

Er ist in aller Munde, aber doch noch zu wenig präsent:<br />

Der Klimawandel wird die Arbeit von uns allen verändern.<br />

Damit müssen wir uns heute auseinandersetzen.<br />

Kinder freuen heisse Sommer, für Arbeitende wirds ungemütlicher. (© Keystone-SDA)<br />

Wer draussen arbeitet, hat es zu spüren<br />

bekommen. Die Sommer werden<br />

heisser. Es regnet seltener. Winterstürme<br />

gibt es häufiger. Für unsere<br />

Kolleg*innen in der Postzustellung,<br />

für die Netzelektriker*innen bei Cablex<br />

wird das in den kommenden Jahrzehnten<br />

zunehmend zu einem Gesundheits-<br />

und Unfall risiko werden.<br />

Für die Kolleg*innen, die drinnen arbeiten<br />

– in Büros, Lagerhallen, Buchläden<br />

– wird sich bei Hitzewellen die<br />

Frage nach Lüftung und Kühlung stellen.<br />

Dazu kommen weitere neue Gesundheitsrisiken,<br />

etwa die Einschleppung<br />

tropischer Krankheiten, die<br />

durch Mücken übertragen werden.<br />

Es braucht öffentliche Investitionen<br />

Diesen Entwicklungen müssen wir<br />

uns anpassen – mit anderen Arbeitszeiten<br />

in Hitzesommern, mit Schutzkonzepten<br />

vor Winterstürmen. Das ist<br />

aber nicht alles. Es geht auch darum,<br />

die globale Erwärmung soweit noch<br />

möglich zu verhindern.<br />

Dass wir den Klimawandel bekämpfen<br />

müssen – das ist nun bei vielen<br />

Unternehmen und in der Politik<br />

angekommen. Die Frage, die noch unbeantwortet<br />

ist: Wer soll dafür zahlen?<br />

Wirtschaft und bürgerliche Politik<br />

wollen die Konsument*innen zur<br />

Kasse bitten. Wir sind dagegen überzeugt:<br />

Es braucht öffentliche Investitionen,<br />

gerade in den Service public.<br />

Schlüsselrolle des Service public<br />

Für <strong>syndicom</strong> kann der Service public<br />

eine Schlüsselrolle im Kampf gegen<br />

den Klimawandel einnehmen. Einerseits<br />

kann die Post mit klimaneutraler,<br />

zukunftsgerichteter Logistik Vorbild<br />

für eine ganze Branche werden<br />

und für die breite Bevölkerung klimagerechte<br />

Dienste erbringen. Die Swisscom<br />

kann mit ihrer ICT-Infrastruktur<br />

die klimagerechte digitale Transformation<br />

befördern. Dies braucht Investitionen<br />

der Öffentlichen Hand und<br />

die Einsicht, dass Marktöffnungen<br />

und Liberalisierung in die völlig falsche<br />

Richtung gehen.<br />

Den Klimawandel bekämpfen wir<br />

nur gemeinsam. <strong>syndicom</strong> erstellte<br />

dazu das Positionspapier «Für einen<br />

sozial gerechten Klimaschutz». Auf<br />

dieser Basis schärfen wir die Strategie<br />

von <strong>syndicom</strong> in der Klimadiskussion<br />

und erarbeiten konkrete Massnahmen.<br />

Den <strong>syndicom</strong>-Bran chen kommt<br />

dabei eine wichtige Rolle zu; es gilt,<br />

den Service public als Ressource gegen<br />

den Klimawandel neu zu deuten.<br />

Dominik Fitze<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/unserethemen/kampagnen/<br />

klimawandel/<br />

Digitale Kompetenzen<br />

stärken<br />

Miriam Berger, Zentralsekretärin Sektor ICT<br />

Meldungen von einer Zunahme von<br />

Cyberkriminalität mehren sich. Betroffen<br />

sind auch kleinere Unternehmen<br />

und kommunale Verwaltungen.<br />

Ein grosses Risiko stellt die einseitige<br />

Verwendung proprietärer Software<br />

dar. Dies verstärkt Monopole durch<br />

Abhängigkeitsverhältnisse und bringt<br />

für alle Nutzerinnen und Nutzer<br />

gleichgeformte Sicherheitslücken. Sie<br />

sind dadurch alle an den gleichen<br />

Stellen verwundbar.<br />

Gefordert sind nun Wirtschaft und<br />

Politik, um genügend Fachkräfte und<br />

digitale Kompetenzen aufzubauen. Sogar<br />

aus der bürgerlichen Ecke kommt<br />

der Ruf nach staatlicher Unterstützung.<br />

Der in einem «Rundschau»-Bericht<br />

von einem SVP-Mann geforderte<br />

«Cyber-Wetterbericht» scheint nicht<br />

hinreichend – nicht nur angesichts<br />

schon bestehender Tools des Nationalen<br />

Zentrums für Cyber security.<br />

IT- und Daten-Sicherheit braucht Aufmerksamkeit<br />

auf Geschäftsleitungsstufe<br />

und kostet Geld.<br />

Im Hinblick auf die digitale Transformation<br />

müssen wir uns fragen:<br />

Was sind öffentliche Güter? Wie müssen<br />

wir sie schützen? Der Fachkräftemangel<br />

in der IT-Branche ist akut.<br />

Wirtschaft und Politik stehen in der<br />

Verantwortung, gemeinsam mit den<br />

Bildungsinstitutionen dafür zu sorgen,<br />

dass mittelfristig mehr Fachkräfte<br />

ausgebildet werden – gerade auch<br />

Frauen und migrantische Menschen.<br />

Und auch die Anwender*innen brauchen<br />

eine Bildungsinitiative für digitale<br />

Kompetenzen.

18 Arbeitswelt<br />

«Ist Swisscom bereit für ihre Mitarbeitenden?<br />

Reden wir jetzt über die Arbeitszeit.» Lena Allenspach<br />

Bereit für die 35-Stunden-Woche!<br />

Vor einem Jahr haben wir die Swisscom-Mitarbeitenden gefragt,<br />

ob sie bereit sind. Bereit für mehr vom Leben, bereit für neue<br />

Arbeitszeitmodelle. Die zentrale Forderung steht!<br />

Produktivitätsausgleich, Zeitautonomie: Viele Gründe sprechen für die 35-Stunden-Woche. (© Keystone)<br />

Die 35-Stunden-Woche: Weshalb?<br />

Die Lösung für eine bessere Verteilung<br />

der Arbeit ist nichts Neues und<br />

wird bereits in mehreren Ländern<br />

und IT-Unternehmen umgesetzt. Am<br />

Landesstreik von 1918 war bereits die<br />

40-Stunden-Woche eine Forderung<br />

der Gewerkschaften. Seit dem erreichten<br />

Fortschritt ist die Normal-Arbeitszeit<br />

kaum mehr gesunken, die Produktivität<br />

jedoch gestiegen. Erst die<br />

Homeoffice-Situation während dem<br />

Lockdown hat wieder gezeigt, dass<br />

Angestellte sich mehr Zeitautonomie<br />

zurückwünschen. Diese erhalten sie<br />

nur mit einer Arbeitszeitverkürzung<br />

und neuen Arbeitszeitmodellen.<br />

Ein weiterer wichtiger Effekt der<br />

Arbeitszeitverkürzung: bye-bye Gender-Time-Gap<br />

und hallo gerechtere<br />

Verteilung der unbezahlten Care-Arbeit<br />

und Besserstellung der Frauen<br />

im Arbeitsmarkt.<br />

Die EU-Arbeitskräfteerhebung, die<br />

die Schweiz einbezieht, zeigt, dass<br />

zwischen der Wochenarbeitszeit von<br />

Frauen und Männern massive Unterschiede<br />

bestehen. Frauen arbeiten<br />

mehr Teilzeit als Männer, Tendenz<br />

steigend. Die Auswirkungen auf Karriere<br />

und Altersvorsorge sind frappant.<br />

Wichtiger Schritt für die<br />

Zukunft von Swisscom<br />

Bei Swisscom hat die GAV-Strategiegruppe,<br />

bestehend aus engagierten<br />

Swisscom-Mitarbeitenden, in einem<br />

langen partizipativen Prozess mit<br />

zahlreichen Umfragen, Analysen und<br />

Diskussionen gemeinsam mit uns den<br />

Forderungskatalog für den neuen Gesamtarbeitsvertrag<br />

Swisscom erarbeitet.<br />

Neben Verbesserungen bei Mutter-<br />

und Vaterschaftsurlaub und einer<br />

neuen Homeoffice-Regelung steht<br />

heute die Forderung nach der Reduktion<br />

der Wochenarbeitszeit um 5 Stunden<br />

(im 100%-Pensum) im Zentrum.<br />

Die Personalpolitik bei Swisscom<br />

ist seit Jahren von einem linearen Personalabbau<br />

geprägt. Um dem Personal<br />

wieder eine längerfristige Perspektive<br />

zu bieten, braucht es jetzt<br />

Veränderungen bei den Arbeitsbedingungen.<br />

Als Arbeitgeberin muss die<br />

Swisscom für ihre Mitarbeitenden bereit<br />

sein. Das ist sie nur, wenn wir jetzt<br />

über Arbeitszeitmodelle sprechen<br />

und die Arbeit besser verteilen. Deshalb<br />

haben Mitarbeitende bei Swisscom<br />

sich entschlossen, gemeinsam<br />

mit uns für dieses Anliegen einzustehen.<br />

Bereit für mehr vom Leben heisst<br />

bereit für gute Arbeitsbedingungen<br />

und einen sicheren Arbeitsplatz.<br />

Lena Allenspach<br />

Alle GAV-Forderungen bei Swisscom:<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/arbeitszeit<br />

Die ersten Erfolge<br />

aus dem GAV bei Presto<br />

Urs Zbinden, Fachsekretär Sektor Logistik<br />

Presto-Zusteller*innen sind bei Wind<br />

und Wetter auf den Strassen, ihre<br />

Wege werden durch Baustellen noch<br />

länger, und beschädigte Zeitungen<br />

müssen sie selber ersetzen. Die Frühzustellung<br />

ist eine Branche mit tiefen<br />

Löhnen; zusätzliche Ausgaben belasten<br />

das Budget. Doch bis anhin gab es<br />

kein einheitliches Spesenformular<br />

und keine Informationen darüber,<br />

was und in welcher Form als Mehraufwand<br />

oder Spesen abgerechnet<br />

werden kann.<br />

Wissen bedeutet bekanntlich<br />

Macht und in diesem Fall auch Geld,<br />

daher war das Spesenformular zwischen<br />

<strong>syndicom</strong> und Presto seit Jahren<br />

ein strittiger Punkt. Nach aufreibenden<br />

Verhandlungen gelang es<br />

diesen Herbst, sich auf ein einheitliches<br />

Formular und ein Merkblatt zu<br />

einigen.<br />

Die Lohnverhandlungen fallen bei<br />

Presto aus der Reihe. Wegen des neuen<br />

GAV wurden sie letztes Jahr zum<br />

ersten Mal durchgeführt und finden<br />

im Unterschied zum restlichen Post-<br />

Konzern bereits im Spätsommer statt.<br />

Die Lohnerhöhung von 0,25 % war<br />

aber eher ein symbolisches Resultat.<br />

In den diesjährigen Verhandlungen<br />

erreichte die Delegation eine Einmalzahlung<br />

von 0,8 % der Lohnsumme.<br />

Auch dies entspricht noch nicht<br />

den Zielsetzungen der aktiven <strong>syndicom</strong>-Mitglieder<br />

bei Presto. Da dem<br />

Unternehmen aber ein Abschluss in<br />

der Höhe des Vorjahres vorschwebte,<br />

ist die erkämpfte Steigerung als Erfolg<br />

zu werten. Wir sind auf dem Weg!

«Der Vorwurf, durch regulierte Förderung würden gelenkte<br />

‹Staatsmedien› entstehen, ist nicht haltbar.» Camille Roseau, Medien mit Zukunft<br />

19<br />

Recht auf Information<br />

als Service public<br />

Das Medienförderpaket ist nötig, um auf die<br />

Medienkrise zu antworten – aber damit hört es<br />

nicht auf, erklärt Camille Roseau von «Medien<br />

mit Zukunft» im Gespräch mit Robin Moret.<br />

Am 13. Februar 2022 stimmt das Volk über das Medienförderpaket<br />

ab. Warum schützt dieses Paket die Arbeitsplätze<br />

von Journalist*innen und die Medienvielfalt?<br />

Camille Roseau: Das Paket zur Medienförderung trägt ein<br />

gutes Stück dazu bei, Medienbetriebe in der Schweiz finanziell<br />

besser abzustützen. Der Ausbau der Posttaxenverbilligung,<br />

die Unterstützung der Frühzustellung und umsatzabhängige<br />

Zuschüsse für die Onlinemedien verbessern bei<br />

vielen Medien die Erlös- und Kostenstruktur. Finanziell<br />

sieht es auch für die Verbandsmedien besser aus, sie erhalten<br />

mehr öffentliche Mittel für den Vertrieb. Stabile Finanzen<br />

machen langfristige Arbeits- oder Auftragsverhältnisse<br />

für Journalist*innen überhaupt möglich. Die Stärkung der<br />

Branche durch die Förderung des MAZ, des Presserates<br />

und der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ist zentral für<br />

ein funktionierendes Ökosystem Medien.<br />

Was sagen Sie zum Referendum, das behauptet, staatlich<br />

finanzierte Medien wären staatlich kontrolliert und könnten<br />

ihre Funktion als vierte Gewalt nicht erfüllen?<br />

Der Vorwurf, mit der neuen Förderung würden «Staatsmedien»<br />

entstehen – gelenkte oder beeinflusste Medien,<br />

die ihrer Watchdog-Funktion nicht gerecht werden können<br />

– ist nicht haltbar, wenn man sich die Sache näher anschaut.<br />

Die Medienförderung wird demokratisch legitimiert<br />

und nach einem genau festgelegten Reglement<br />

verteilt, das für alle gleich gilt, unabhängig von der politischen<br />

Couleur. Es ist schlicht unmöglich, dass einem Medium<br />

die Gelder gestrichen würden, weil es z. B. den<br />

Bundesrat kritisiert. Es gibt keine Einflussnahme auf die<br />

redaktionellen Inhalte.<br />

Eher könnte man die Finanzierung von Journalismus<br />

durch Inserate oder Gross-Mäzen*innen in Zweifel ziehen,<br />

die direkter Einfluss nehmen könnten auf das redaktionelle<br />

Geschehen. Ist die Trennung von Redaktion und Verlag<br />

aber vollständig, ist auch das in der Regel kein Problem.<br />

Das Beihilfepaket hat eine begrenzte Laufzeit. Wäre dieses<br />

Modell auch langfristig eine nachhaltige Lösung?<br />

Wir begrüssen die Befristung des Pakets. Die Unterscheidung<br />

der verschiedenen Mediengattungen, etwa Print und<br />

Online, ist überholt. Auf längere Sicht wünschen wir uns<br />

ein Modell, dass nicht nur Strukturerhalt betreibt, sondern<br />

den Journalismus als Grundlage für eine stabile und ausgewogene<br />

politische Meinungsbildung fördert und finanziert.<br />

Wir sind gerne bereit, da mitzuarbeiten. Für den Moment<br />

aber ist das Medienpaket ein guter Kompromiss, der<br />

weitere Kahlschläge in der Medienlandschaft verhindert.<br />

Was sind die Schwachpunkte des Hilfspakets?<br />

Wir bedauern sehr, dass es nur sehr wenige Vorgaben zur<br />

Verhandlungspflicht im Rahmen einer Sozialpartnerschaft<br />

zwischen Verlagen und Gewerkschaften gibt. Allein<br />

zur Frühzustellung hat eine Regelung den Weg ins Gesetz<br />

finden können. Ausserdem: Die Summen, die Konzernmedien<br />

subventionieren, ohne dass ihnen ein Dividendenverbot<br />

auferlegt wäre, dünken uns schmerzhaft hoch.<br />

Sie sind Mitglied einer Organisation, die sich für die Verteidigung<br />

des Hilfspakets einsetzt. Was werden die wichtigsten<br />

Etappen Ihrer Kampagne sein?<br />

Mit dem Verein für Demokratie und Medienvielfalt haben<br />

wir ein überparteiliches Komitee gegründet, das sich für<br />

das Medienpaket einsetzt. Jetzt im Herbst befinden wir uns<br />

in der Planungsphase und sind mit dem Fundraising befasst.<br />

Das Zeitfenster ist einfach knapp, wir haben von<br />

Ende November bis anfangs Februar Zeit, für das Paket Partei<br />

zu ergreifen und zu mobilisieren. Unsere Kampagne<br />

wird sich auf die beiden Monate vor der Abstimmung konzentrieren,<br />

unser Crowdfunding startet demnächst.<br />

Soll der Verein nach der Abstimmung weiterleben?<br />

Ja. Wir wollen – gemeinsam mit den Unterstützer*innen,<br />

die wir hoffentlich noch gewinnen – nach der Abstimmung<br />

in die nächste Projektphase gehen. Ziel könnte sein, eine<br />

grundsätzliche Neuaufstellung der Medienförderung vorzubereiten.<br />

Zum Beispiel über ein Grundrecht auf Informiertheit<br />

als Service public. Oder einen neuen Verfassungsartikel<br />

93, der schlicht und ergreifend lautet:<br />

«Der Bund fördert die journalistische Arbeit für die demokratische<br />

Meinungsbildung.» Zudem könnte gesetzlich<br />

festgelegt werden, dass nur die Betriebe Unterstützung erhalten,<br />

die ihren Gewinn in den Journalismus stecken.<br />

Aber erst müssen wir das Referendum bodigen.<br />

Camille Roseau ist Journalistin, Co-Präsidentin des Verbandes<br />

«Medien mit Zukunft» und Präsidentin des Vereins für Demokratie<br />

und Medienvielfalt. <br />

(© Florian Bachmann)<br />

Verein für Demokratie und Medienvielfalt unterstützen!<br />

Demokratie-jetzt-verteidigen.ch

20 Arbeitswelt<br />

«Ein neuer GAV ist kein Selbstzweck, sondern muss<br />

die Realität der Angestellten effektiv verbessern.» David Roth<br />

Ein Mega-GAV für die Logistik<br />

60 Firmen bilden die wohl grösste Verhandlungsgemeinschaft,<br />

mit der <strong>syndicom</strong> je über einen Gesamtarbeitsvertrag verhandelte.<br />

Ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang.<br />

Einen Gegenstand von A nach B bringen:<br />

das klingt trivial. Es ist aber eine<br />

Dienstleistung, die über hundert Unternehmen<br />

in ganz unterschiedlicher<br />

Art und Weise erbringen. Sie setzen<br />

entweder auf Menge, auf Geschwindigkeit,<br />

auf persönlichen Kundenkontakt<br />

oder auf einen besonders vertrauensvollen<br />

Umgang mit heiklen Gütern.<br />

Die Kund*innen möchten am liebsten<br />

alles und dazu noch den besten Preis.<br />

Branche im Umbruch<br />

Kein Wunder also, dass in der Logistik<br />

der Wettbewerb enorm ist. Wenige<br />

Märkte entwickeln sich derzeit so<br />

dyna misch wie jener der Logistik. Es<br />

vergeht kein Monat ohne den Markteintritt<br />

eines neuen Anbieters, technologische<br />

Neuerungen verändern<br />

die Arbeitstätigkeit ständig. Rückläufige<br />

Briefmengen und Zeitungsauflagen<br />

bei gleichzeitigem Paketboom<br />

leisten einen weiteren Beitrag dazu,<br />

dass die Branche eine sehr unbeständige<br />

Entwicklung erlebt.<br />

Gerade in dieser Unsicherheit ist<br />

es umso wichtiger, dass der Konkurrenzkampf<br />

nicht auf dem Rücken der<br />

Arbeitnehmenden ausgetragen wird.<br />

<strong>syndicom</strong> ist deshalb erfreut, dass<br />

sich die Arbeitgeber in der Dachorganisation<br />

«Zustellung Schweiz» zusammengetan<br />

und für GAV-Verhandlungen<br />

aufgestellt haben.<br />

Wenige Sektoren verändern sich so rasant wie die<br />

Logistik. (© Keystone-SDA)<br />

Jahrelange Vorarbeit bei <strong>syndicom</strong><br />

<strong>syndicom</strong> ihrerseits wird bei den<br />

Verhandlungen auf eine jahrelange<br />

Vorarbeit aufbauen können. Seit der<br />

Marktöffnung für alles, was einen<br />

50-Gramm-Brief übersteigt, hat <strong>syndicom</strong><br />

den Kontakt mit privaten Logistik<br />

unter nehmen gesucht. Daraus resultiert<br />

ist der GAV Velokurier und<br />

urbane Kurierdienstleistungen. Ebenso<br />

der GAV KEP & Mail, der allerdings<br />

letztes Jahr mangels Entwicklungsperspektive<br />

aufgelöst wurde. Dabei<br />

hat <strong>syndicom</strong> auch zahlreiche Kontakte<br />

zu Einzelfirmen gepflegt und konnte<br />

so beispielsweise den GAV Notime<br />

abschliessen. Ob es gelingt, die Einzelteile<br />

zu einem grossen Ganzen zusammenzuführen,<br />

wird sich in den<br />

kommenden Monaten weisen.<br />

Keine Verschlechterungen<br />

<strong>syndicom</strong> hat für die Verhandlungen<br />

zwei Vorbedingungen: Der Post-GAV<br />

bleibt unangetastet gültig, und in<br />

den bestehenden Sozialpartnerschaften<br />

kommt es zu keinen Verschlechterungen.<br />

Der Abschluss eines neuen<br />

GAV ist kein Selbstzweck, sondern<br />

muss die Realität der Angestellten der<br />