Möglichkeiten moderner Kompositsysteme

Ausgabe 7/2016

Ausgabe 7/2016

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

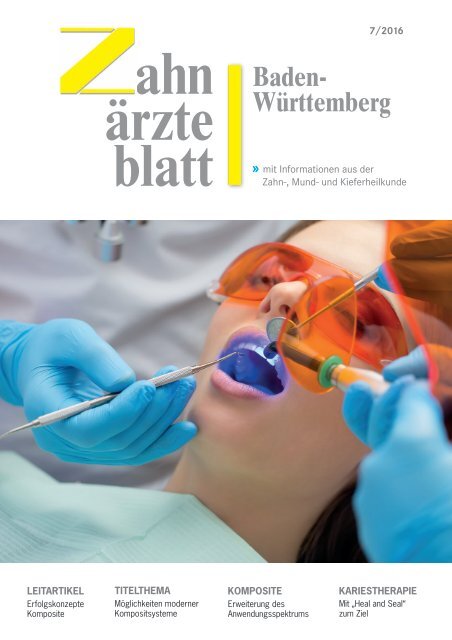

7/2016<br />

ahn<br />

ärzte<br />

blatt<br />

Baden-<br />

Württemberg<br />

Informationen<br />

» aus mit der Informationen Zahn-, Mund- aus und der<br />

Kieferheilkunde<br />

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde<br />

LEITARTIKEL<br />

Erfolgskonzepte<br />

Komposite<br />

TITELTHEMA<br />

<strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong><br />

<strong>Kompositsysteme</strong><br />

KOMPOSITE<br />

Erweiterung des<br />

Anwendungsspektrums<br />

KARIESTHERAPIE<br />

Mit „Heal and Seal“<br />

zum Ziel

PICASSO UND<br />

DEUTSCHLAND<br />

DIE SAMMLUNG WÜRTH IN KOOPERATION MIT DEM MUSEO PICASSO MÁLAGA<br />

KUNSTHALLE WÜRTH<br />

SCHWÄBISCH HALL<br />

6.4.–18.9.2016<br />

TÄGLICH 10 –18 UHR<br />

EINTRITT FREI<br />

Zur Ausstellung erscheint ein<br />

Katalog im Swiridoff Verlag.<br />

www.kunst.wuerth.com<br />

Pablo Picasso,<br />

Venus und Amor, 1968<br />

Sammlung Würth, Inv. 3006<br />

Foto: Volker Naumann<br />

Die Sammlung Würth in Kooperation mit<br />

Alle Aktivitäten der<br />

Kunsthalle Würth sind<br />

Projekte der Adolf Würth<br />

[]<br />

GmbH & Co. KG.

Editorial 3<br />

Foto: Fotolia<br />

Foto: J. Manhart<br />

» Komposite. Ein geniales Wort, wie einst<br />

Amalgam. Abgeleitet vom lateinischen Verb „componere“,<br />

was im Partizip Perfekt Passiv so viel<br />

wie „zusammengesetzt“ bedeutet. Die Komposite<br />

sind ein Hightech-Verbundwerkstoff und erfreuen<br />

seit vielen Jahrzehnten Patienten, Zahnärzte und<br />

Dentalindustrie. Während früher das klassische<br />

Bohren und Füllen (meist mit Amalgam) in den<br />

Zahnarztpraxen zur Standardmethode bei der<br />

Kariesbehandlung gehörte, verwendet man heute<br />

zunehmend zahnfarbene Komposite – und das nicht<br />

nur, weil die ästhetischen Ansprüche der Patientinnen<br />

und Patienten gestiegen sind, sondern weil die<br />

Komposite gleichzeitig eine substanzschonende<br />

Restaurationstechnik möglich machen. Wie wichtig<br />

die Zusammensetzung der Komposite, insbesondere<br />

die Be- und Verarbeitung für Patient und Zahnarzt<br />

sind, erfahren Sie im Zahnärzteblatt zwar nicht<br />

zum ersten Mal, aber in dieser Ausgabe erstmalig<br />

aus verschiedenen Perspektiven. So zeigt Prof.<br />

Dr. Jürgen Manhart von der Münchner Poliklinik für<br />

Zahnerhaltung und Parodontologie in seinem Fortbildungsbeitrag<br />

ab Seite 8 ff. die „<strong>Möglichkeiten</strong><br />

<strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong>“ bei direkten Kompositrestaurationen<br />

im Frontzahnbereich. Im ersten<br />

Teil der Serie geht er dabei auf Indikationen und die<br />

ästhetische Analyse ein. Der zweite Teil wird in der<br />

ZBW-Sommerausgabe folgen.<br />

» ZBW-Interview. Die sogenannte R2-Technik ist<br />

ein zweiphasiges Vorgehen bei der Herstellung tief<br />

subgingivaler Kompositrestaurationen. Sie soll eine<br />

effektive Behandlungsoption für Problemsituationen<br />

im Seitenzahnbereich bieten, aber ist sie schon<br />

so weit etabliert, dass sie das Spektrum der minimalinvasiven<br />

Vorgehensweisen in der restaurativen<br />

Zahnheilkunde in der Praxis erweitern kann? Das<br />

ZBW hat bei Prof. Dr. Diana Wolff, stellvertretende<br />

Direktorin der Heidelberger Poliklinik für Zahnerhaltungskunde,<br />

nachgefragt. Ihre Antworten, u. a. zur<br />

Flexibilität der R2-Technik lesen Sie im Beitrag „Erweiterung<br />

des Anwendungsspektrums“ ab Seite 16 ff.<br />

» Schrumpfung. Zu den größten Problemen<br />

bei der Verwendung von dentalen Kunststoffen<br />

gehört die Polymerisationsschrumpfung. Wie diese<br />

Schrumpfung durch ausgeklügelte Adhäsivsysteme<br />

und schichtweise Verarbeitung kompensiert werden<br />

kann, beschreibt die Autorin Ruth Schildhauer in<br />

ihrem Beitrag „Strategien gegen den Schrumpf“ ab<br />

Seite 19 ff.<br />

» Kommunikation. Gesundheitsthemen kommen<br />

in den Medien immer gut an. Zahnärztliche und<br />

zahnmedizinische Themen sind dabei ein wichtiger<br />

Bestandteil der medialen Berichterstattung, auch in<br />

Baden-Württemberg. Die Tageszeitungen berichteten<br />

sehr informativ und in breiter Form über zahnmedizinische<br />

Themen wie Zahnerhaltung, insbesondere<br />

Prävention, die Bonusregelung, Prophylaxe,<br />

Wurzelbehandlung, Zahnersatz, Zahnzusatzversicherungen,<br />

Zahngesundheit aber auch Themenfelder<br />

wie Soziales Engagement, Flüchtlinge und<br />

viele weitere Themen. Eine genauere Analyse des<br />

Medienechos lesen Sie im Beitrag „Zahnärzteschaft<br />

als kompetenter Medienpartner“ von Christian<br />

Ignatzi ab Seite 32 ff.<br />

Die Präsenz der Zahnärzteschaft Baden-Württemberg<br />

auf zahlreichen Verbrauchermessen im Land<br />

durch das Forum Zahngesundheit gilt ebenfalls als<br />

Kommunikation. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte<br />

sind dort stets gesuchte Ansprechpartner in allen<br />

Fragen rund um die Zahn- und Mundgesundheit.<br />

Bereits auf sechs Verbrauchermessen bewies sich<br />

das Forum Zahngesundheit in diesem Jahr als Publikumsmagnet.<br />

Vier weitere Auftritte werden folgen.<br />

Mehr dazu im Beitrag „Zahnärzteschaft zeigt Präsenz“<br />

auf Seite 36 f.<br />

» claudia.richter@izz-online.de<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

4 Inhalt<br />

Leitartikel<br />

Titelthema<br />

7<br />

Dr. Bernhard Jäger<br />

Erfolgskonzept Komposite<br />

22<br />

Gesundheitsrisiken durch Dentalmaterialien<br />

Komposite weiter auf dem Prüfstand<br />

Titelthema<br />

Berufspolitik<br />

8<br />

Direkte Restaurationen im Frontzahnbereich (Teil 1)<br />

<strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong><br />

26<br />

Landesweiter Erfahrungsaustausch der<br />

Senioren- und Behindertenbeauftragten<br />

Der Versorgungsauftrag umfasst<br />

auch Menschen mit Demenz<br />

Fortbildung<br />

30<br />

16<br />

ZBW-Interview zu Kompositrestaurationen<br />

mit der R2-Technik<br />

Erweiterung des Anwendungsspektrums<br />

28<br />

Mikroinvasive Kariestherapie<br />

Mit „Heal and Seal“ zum Ziel<br />

Kommunikation<br />

19<br />

Komposite<br />

Strategien gegen den Schrumpf<br />

32<br />

Breites Medienecho<br />

Zahnärzteschaft als kompetenter Medienpartner<br />

ZBW 7/2016<br />

www.zahnaerzteblatt.de

Inhalt<br />

5<br />

Kommunikation<br />

Leserreise<br />

36<br />

Forum Zahngesundheit – Drehscheibe<br />

der Information und Kommunikation<br />

Zahnärzteschaft zeigt Präsenz<br />

44<br />

Fachexkursion der Landeszahnärztekammer<br />

Sieben Tage in Tibet<br />

Prophylaxe<br />

38<br />

Wann sind Zahnveneers sinnvoll?<br />

ZDF-Filmaufnahmen im ZFZ Stuttgart<br />

46<br />

Landeszentrale Auftaktveranstaltung zum<br />

Tag der Zahngesundheit<br />

Freiburger Münsterplatz im Fokus<br />

Regionen<br />

Kultur<br />

48<br />

Landesmuseum Württemberg zeigt Bestände<br />

Wahre Schätze<br />

39<br />

In der Akademie für Zahnärztliche<br />

Fortbildung Karlsruhe<br />

Oberbürgermeister Frank Mentrup zu Gast<br />

3<br />

42<br />

47,54<br />

49<br />

49<br />

Rubrik<br />

Editorial<br />

Praxis<br />

Buchtipp<br />

Termine<br />

Leserforum<br />

Internet<br />

Besuchen Sie auch die ZBW-Website<br />

» www.zahnaerzteblatt.de<br />

Dort finden Sie neben der Online-Ausgabe des ZBW<br />

zusätzliche Informationen, Fotos, weiterführende<br />

Links sowie ein ZBW-Archiv ab dem Jahr 2006.<br />

Aktuelle Infos<br />

(dazu einfach den QR-Code scannen)<br />

50 Namen und Nachrichten<br />

52 Amtliche Mitteilungen<br />

54 Personalia<br />

59 Zu guter Letzt<br />

59 Impressum<br />

ZDF-Filmaufnahmen über Zahnveneers<br />

40<br />

TuTZiG Tagen und Treffen, Zahnärzt/innen im Gespräch<br />

Notfall ist ein heißes Eisen<br />

» http://www.zdf.de/volle-kanne<br />

/volle-kanne-5991486.html<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

FORTBILDUNGSFORUM<br />

Eine Initiative der Zahnärztinnen und Zahnärzte in Baden-Württemberg<br />

Kursprogramm September 2016<br />

Zwischen Patient und PC – Assistenzteam 2016<br />

Qualifikationstraining für Assistenzmitarbeiterinnen<br />

Andrea Räuber, Edingen-Neckarhausen<br />

Kurs-Nr. 16FKM19922 € 275,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />

Sinusbodenelevation für Einsteiger – Ein praktischer Arbeitskurs<br />

Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf<br />

Kurs-Nr. 16FKZ30325 € 395,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />

9 Fortbildungspunkte<br />

Die 3B-Formel: Berechnen – Begründen – Bekommen!<br />

Abrechnungsworkshop zur Analogie, Abdingung und Erstattung<br />

Andrea Räuber, Edingen-Neckarhausen<br />

Kurs-Nr.: 16FKT19913 € 375,– (für das Praxisteam)<br />

8 Fortbildungspunkte<br />

Fit für die Kids- und Junior-Prophylaxe<br />

Annette Schmidt, Tutzing<br />

Kurs-Nr. 16FKM31223 € 225,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />

Lokalanästhesie, perioperative Medikation und Lachgassedierung<br />

Prof. Dr. Gerhard Wahl, Bonn<br />

Kurs-Nr. 16FKZ30426 € 325,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />

7 Fortbildungspunkte<br />

Risikoorientierte Behandlungsplanung und Patientenführung in der Parodontologie<br />

PD Dr. Dirk Ziebolz, Göttingen<br />

Kurs-Nr. 16FKZ31127 € 325,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />

9 Fortbildungspunkte<br />

P³: Paro-dontitis versus Peri-Implantitis-Prophylaxe<br />

Annette Schmidt, Tutzing<br />

Kurs-Nr.: 16FKM31224 € 225,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />

Von Streithammeln und –hähnen… - Gute Lösungen für schwierige Situationen in der<br />

Zahnarztpraxis<br />

Konflikte erkennen und lösen – mit den Werkzeugen der Mediation<br />

Elke Schulz, Esslingen<br />

Kurs-Nr. 16FKM20126 € 225,– (für Zahnmedizinische Fachangestellte)<br />

Strukturierte Fortbildung Parodontologie, Teil 1-3<br />

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Petra Ratka-Krüger, Freiburg<br />

Kurs-Nr.: 16FKZ40301 € 3.400,– (für Zahnärztinnen / Zahnärzte)<br />

101 Fortbildungspunkte<br />

September<br />

16.<br />

September<br />

17.<br />

September<br />

17.<br />

September<br />

23.<br />

September<br />

24.<br />

September<br />

24.<br />

September<br />

24.<br />

September<br />

28.<br />

23.11.-26.11.2016<br />

25.01.-28.01.2017<br />

10.02.-11.02.2017<br />

Infos: Fortbildungsforum Freiburg, Merzhauser Straße 114 –116, 79100 Freiburg<br />

Telefon 07 61 45 06 -1 60 oder -1 61, Telefax 07 61 45 06-4 60<br />

www.ffz-fortbildung.de

Leitartikel 7<br />

Erfolgskonzept Komposite<br />

Kompositmaterialien gehören in der modernen konservierend-restaurativen Zahnheilkunde seit<br />

Jahrzehnten zur Standardversorgung in der täglichen Praxis. Es ist wohl der meistangewandte<br />

Werkstoff in der täglichen Praxis. Die Materialien werden als Füllungen, Inlays, Veneers und als<br />

adhäsive Befestigungsmaterialien angewandt. Für viele Patienten ist eine Zahnfüllung nicht nur<br />

ein Defektersatz, sondern die Füllungen sollen auch ästhetisch aussehen.<br />

2003 waren 40 Prozent der befragten Patienten mit dem<br />

Aussehen ihrer Frontzähne unzufrieden. Immer mehr Patienten<br />

verlangen heute nach zahnfarbenen Füllungen,<br />

nicht nur im Frontzahn-, sondern auch im Seitenzahnbereich.<br />

Manche Firmen versuchten die Weiterentwicklung<br />

der Komposite zu umgehen und durch Werbemaßnahmen<br />

zu beschleunigen.<br />

Ich erinnere mich noch an die Kampagne einer Firma,<br />

die den „weißen Amalgamersatz“ bei der Präsentation<br />

unter Mitwirkung vieler Professoren medienwirksam vorstellte.<br />

Es war ein Werbegag, der aber an der Wirklichkeit<br />

und an den Erfordernissen<br />

in der Praxis schnell<br />

verpuffte. Schnell verschwand<br />

dieses Produkt<br />

wieder vom Markt. Leider<br />

gab es damit zu viele<br />

Misserfolge.<br />

In den vergangenen<br />

Jahrzehnten gab es jedoch<br />

eine kontinuierliche<br />

Verbesserung der Kompositmaterialien.<br />

Noch<br />

im Jahre 1987 wurden<br />

okklusionstragende Kompositrestaurationen<br />

im<br />

Seitenzahnbereich als<br />

kontraindiziert angesehen.<br />

Die Gründe dafür waren unzureichende Verschleiß- und<br />

Bruchfestigkeit, starke Dimensionsänderung unter mechanischer<br />

und thermischer Belastung. Die Schrumpfung<br />

während der Polymerisation war ein großes Problem.<br />

Zudem war es schwierig, einen adhäsiven Verbund zum<br />

Dentin herzustellen.<br />

Das gehört heute zum Glück der Vergangenheit an. Seit<br />

Anfang der Neunzigerjahre gibt es jedoch deutlich verbesserte<br />

Materialien (Hybridkomposite) auf dem Markt, die<br />

durch höhere Verschleißfestigkeit und bessere physikalische<br />

und chemische Eigenschaften gekennzeichnet sind.<br />

Die meisten Patienten lehnen heute Amalgam ab und<br />

lassen ihre alten und insuffizienten Amalgam-Füllungen<br />

aufgrund der silbrigen Farbe und folglich der mangelnden<br />

Ästhetik gegen schönere, helle Füllungen austauschen.<br />

Viele Kolleginnen und Kollegen besuchen heute aufbauende<br />

und weiterführende Kurse, um ihre Technik und<br />

Arbeitsweise noch weiter zu verbessern. Standardisierte<br />

Vorgehensweise und verbesserte Adhäsive haben die Indikationen<br />

für Füllungen immer weiter erweitert. Sehr<br />

viele Praxen machen sehr erfolgreich minimalinvasive<br />

Versorgungen und vermeiden dadurch eine Teil- oder eine<br />

Vollkrone. Die Aufklärung darüber muss aber gut dokumentiert<br />

werden. Die korrekte Arbeitsweise und Anwendung<br />

erfordert einen großen Zeitaufwand. Deshalb muss<br />

der zeitliche Aufwand vergütet und vom Patienten dementsprechend<br />

bezahlt werden. Durch die Mehrkostenregelung<br />

haben wir dazu die Möglichkeit bekommen.<br />

Der GKV-Patient hat Anspruch auf eine Füllung, wenn<br />

der Zahn kariös erkrankt oder die alte Füllung insuffizient<br />

ist. Er hat darüber hinaus Anspruch auf plastische<br />

Füllungsmaterialien, die den<br />

gesetzlich geregelten Gewährleistungsansprüchen<br />

genügen<br />

(§ 136 b Abs. 2 SGB<br />

V) und die eine Kavität „lege<br />

artis“ versorgen. Wünscht<br />

der Patient außervertragliche<br />

Füllungen, so hat er die entstehenden<br />

Mehrkosten selbst<br />

zu tragen. Es ist mit ihm eine<br />

Vereinbarung gemäß § 28<br />

Abs. 2 SGB V zu treffen.<br />

Die Honorierung von<br />

Kompositfüllungen in der<br />

GOZ ist völlig unzureichend.<br />

Eine Minimalinvasive Versorgung,<br />

die sowohl Zeit als<br />

auch Können voraussetzt, wird in der jetzigen GOZ Verordnung<br />

leider nicht ausreichend honoriert und sollte über<br />

den § 2 der GOZ mit dem Patienten vereinbart werden.<br />

Um böse Überraschungen zu vermeiden, sollten auch Privatversicherte,<br />

bei denen über dem 3,5 fachen Satz abgerechnet<br />

wird, nicht nur ausführlich informiert und aufgeklärt,<br />

sondern sie sollen den Heil- und Kostenplan ihres<br />

Zahnarztes bei der Versicherung oder Beihilfe einreichen<br />

und die Erstattungsleistung abklären. Das heißt, dass auch<br />

hier alle darüber hinausgehenden Gebühren privat bezahlt<br />

werden müssen. Besser als die beste Versorgung der kariösen<br />

Zähne mit Kompositen ist aber sorgfältige Mundhygiene,<br />

gesunde Ernährung und die regelmäßige Kontrolle<br />

durch den Zahnarzt. Durch regelmäßige Prophylaxe kann<br />

heute jeder die Kariesanfälligkeit seiner Zähne lebenslang<br />

vermindern.<br />

Dr. Bernhard Jäger<br />

stv. Präsident der LZK Baden-Württemberg<br />

Foto: Fotolia<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

8<br />

Titelthema<br />

Direkte Restaurationen im Frontzahnbereich (Teil 1)<br />

<strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong><br />

Mit direkten Kompositrestaurationen können heute höchste ästhetische Ansprüche im Frontzahnbereich<br />

befriedigt werden. Um vorhersagbare und vor allem reproduzierbare Ergebnisse zu erreichen, die sich durch<br />

eine hohe Natürlichkeit auszeichnen und perfekt in die umgebende Zahnsubstanz integrieren, ist eine profunde<br />

Kenntnis der technischen und ästhetischen Grundlagen ebenso erforderlich, wie ein Verständnis der korrekten<br />

Schichttechnik mit Kompositmassen in verschiedenen Farben und Transluzenzabstufungen.<br />

Ästhetische Aspekte haben insbesondere bei Zahnbehandlungen<br />

im Frontzahnbereich eine erhebliche<br />

Bedeutung. Die Patienten werden sowohl von der<br />

Werbung als auch durch Berichte in der Presse über<br />

„schöne Zähne” für das Thema Ästhetik sensibilisiert<br />

[1]. Große Teile der Bevölkerung haben daher mittlerweile<br />

ein ausgeprägtes Zahnbewusstsein entwickelt<br />

und sind auch bereit, für die (Wieder-)Herstellung eines<br />

schönen Lächelns entsprechende finanzielle Mittel<br />

zu investieren.<br />

Seit der erstmaligen Verwendung von Kompositen<br />

im Frontzahnbereich hat eine kontinuierliche Weiterentwicklung<br />

sowohl in der Adhäsivtechnik als auch in<br />

der Materialwissenschaft der Komposite stattgefunden<br />

[2]. Durch die Fortschritte im Bereich der Werkstoffe<br />

konnte im Gleichschritt der Indikationsbereich dieser<br />

Restaurationen deutlich ausgeweitet werden. Parallel<br />

hierzu wurde auch die intraorale Anwendung am Patienten<br />

durch Einführung und stetige Verbesserung der<br />

Schichttechnik perfektioniert [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,<br />

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Beginnend mit einfarbigen,<br />

chemisch härtenden Paste/Paste-Kompositen in retentiv<br />

präparierten Frontzahnkavitäten deckt man heute –<br />

von minimalinvasiven Defektversorgungen über kavitätenlose<br />

Zahnumformungen bis hin zu umfangreichen<br />

Frontzahnaufbauten, welche oft einen Großteil<br />

des Kronenvolumens eines Zahnes ersetzen – ein breites<br />

Indikationsspektrum mit direkten Kompositversorgungen<br />

ab [14, 18, 19, 20]. Diese Restaurationen werden<br />

mikroretentiv-adhäsiv an der Zahnhartsubstanz<br />

verankert, in einer polychromatischen Schichttechnik<br />

appliziert und mit Licht im sichtbaren Wellenlängen-<br />

Ausgangssituation. Auffällige, unästhetische alte Kompositfüllung<br />

an Zahn 12 (Abb. 1).<br />

Farbvorauswahl am nicht ausgetrockneten, feuchten Zahn<br />

(Abb. 2).<br />

Überprüfung der Farbauswahl mit individuellen Mustern<br />

von Schmelz- und Dentinkomposit (Abb. 3).<br />

Anfertigung eines Silikonschlüssels von der alten, anatomisch<br />

korrekten Zahnkontur (Abb. 4).<br />

ZBW 7/2016

Titelthema 9<br />

bereich polymerisiert [21]. Bei korrekter Anwendung<br />

des Adhäsivprotokolls und mit entsprechender Übung<br />

in der Schichttechnik konkurrieren direkte Kompositrestaurationen<br />

in vielen Fällen mit den ästhetischen<br />

Ergebnissen von Vollkeramikrestaurationen und gewährleisten<br />

gleichzeitig einen minimalinvasiven Umgang<br />

mit gesunder natürlicher Zahnhartsubstanz [22].<br />

Hochästhetische Frontzahnrestaurationen. Eine<br />

kontinuierlich steigende Zahl von Patienten akzeptiert<br />

mittlerweile kaum mehr Kompromisse bezüglich<br />

der Ästhetik von Frontzahnrestaurationen. Um<br />

Füllungen legen zu können, die von der Zahnhartsubstanz<br />

praktisch nicht mehr unterscheidbar sind,<br />

benötigt man Restaurationssysteme, die Kompositmassen<br />

in unterschiedlichen Opazitäten bzw. Transluzenzen<br />

und darin jeweils wiederum in ausreichenden<br />

Farbabstufungen anbieten (z. B. Filtek Supreme<br />

XTE, 3M Espe; Amaris, VOCO; Clearfil Majesty<br />

ES-2, Kuraray; Enamel Plus HFO, Micerium; IPS<br />

Empress Direct, Vivadent; Ceram-X Duo, Dentsply)<br />

[6, 7, 8]. Mit opaken Dentinfarben sowie transluzenten<br />

Schmelzmassen lassen sich bei Anwendung der<br />

mehrfarbigen (polychromatischen) Schichttechnik<br />

hochästhetische Restaurationen erzielen (Abb. 1 bis<br />

14) [5, 23]. Manche <strong>Kompositsysteme</strong> verfügen darüber<br />

hinaus noch über eine dritte Transluzenzstufe,<br />

die in ihrer Lichtdurchlässigkeit (mittelopak) zwischen<br />

den Schmelz- und Dentinmassen angesiedelt ist<br />

(z. B. Bodyfarben von Filtek Supreme XTE, 3M<br />

Espe). Teilweise umfassen diese <strong>Kompositsysteme</strong><br />

über 30 verschiedene Massen unterschiedlicher Farbe<br />

und Lichtdurchlässigkeit. Eine entsprechende Erfahrung<br />

im Umgang mit diesen Materialien ist somit unerlässlich.<br />

Der engagierte Behandler wird immer einen<br />

mehr oder weniger intensiven Lernprozess durchlaufen<br />

müssen, bis er reproduzierbar in der Lage ist, den<br />

Effekt der einzelnen Kompositfarben und -opazitäten<br />

in verschiedenen Schichtstärken, bei unterschiedlichen<br />

Situationen der natürlichen Zahnunterlage (z. B.<br />

verfärbte Dentinanteile), zu antizipieren.<br />

Die Farbwirkung der fertig geschichteten Restauration<br />

hängt neben der korrekten Auswahl der Grundfarbe<br />

des Zahnes und den zu deren Reproduktion ausgewählten<br />

Kompositmassen vor allem vom richtigen<br />

Verhältnis der Schichtdicken der unterschiedlich opaken<br />

bzw. transluzenten Kompositmassen ab. Generell<br />

kann man empfehlen, mit den sehr transluzenten<br />

Schmelzmassen eher sparsam umzugehen, da ansonsten<br />

die Gefahr besteht, dass die Füllung insgesamt zu<br />

transparent wird und dadurch – vor dem Hintergrund<br />

der dunklen Mundhöhle – graustichig wirkt (Abb. 15<br />

und 16) [24]. Die Hauptdomäne der hochästhetischen<br />

polychromatischen Schichttechnik ist die Versorgung<br />

von Defekten im Frontzahnbereich.<br />

Indikationen. Direkte Kompositrestaurationen im<br />

Frontzahnbereich werden entweder kavitäten- bzw.<br />

defektbezogen eingesetzt, um durch Karies, Trauma<br />

oder nicht kariöse Prozesse (Erosion, Abrasion, Attrition)<br />

verloren gegangene Zahnhartsubstanz in ihrer<br />

Zustand nach Entfernung der alten Füllung, Randanschrägung<br />

und Isolation mit Kofferdam (Abb. 5).<br />

Nach der Phosphorsäureätzung wird das Adhäsivsystem<br />

aufgetragen. Der Nachbarzahn ist mit Teflonband isoliert<br />

(Abb. 6).<br />

Schmelzkomposit wird extraoral in dünner Schicht auf den<br />

Silikonschlüssel aufgetragen (Abb. 7).<br />

Mithilfe des Silikonschlüssels wird die palatinale Führungsfläche<br />

bis zur Inzisalkante aufgebaut (Abb. 8).<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

10<br />

Titelthema<br />

Dünne palatinale Schmelzlamelle (0,5 mm) und fertig<br />

gestellte Inzisalkante (Abb. 9).<br />

Vorbereitung des Aufbaus der Approximalfläche durch<br />

Einbringen von Matrize und Holzkeil (Abb. 10).<br />

Nach dem Aufbau des Approximalraumes mit Schmelzkomposit<br />

können zur besseren Übersicht Keil und Matrize<br />

entfernt werden (Abb. 11).<br />

Nach Aufbau des Dentinkerns in der dreidimensionalen<br />

Schmelzschale erfolgt eine Individualisierung mit weißem<br />

Malfarbenkomposit (Abb. 12).<br />

ursprünglichen Kontur zu rekonstruieren, oder um<br />

alte, insuffiziente Versorgungen zu ersetzen. Seltener<br />

werden funktionelle Korrekturen, wie z. B. der Aufbau<br />

oder die Optimierung einer Front-Eckzahnführung,<br />

durchgeführt.<br />

Andererseits werden zunehmend auch nicht ausschließlich<br />

defektbezogene oder funktionell orientierte,<br />

sondern ästhetisch (teil-)motivierte, defektunabhängige<br />

Behandlungen durchgeführt. Hierzu zählen<br />

beispielsweise [11, 14, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,<br />

32, 33]<br />

• Zahnumformungen (Korrektur der Kronenmorphologie)<br />

(Abb. 17 bis 28)<br />

• Lückenschluss (Zahnverbreiterungen, Diastema mediale)<br />

• Korrekturen von Kronenanomalien<br />

• Kompositrestaurationen in Verbindung mit oder anstelle<br />

einer kieferorthopädischen Behandlung (Stellungs-<br />

und Achsenkorrekturen)<br />

• Reduktion schwarzer interdentaler Dreiecke im zervikalen<br />

Approximalraum (primär parodontal verursachte<br />

Defekte)<br />

• Direkte Kompositveneers (Korrektur von Zahnfarbe<br />

bzw. Zahnform und -stellung).<br />

Generell existiert keine eindeutige Grenze, bis zu<br />

der Restaurationen im Frontzahnbereich in der direkten<br />

Komposittechnik hergestellt werden können und<br />

ab deren Überschreitung nur mehr indirekte Verfahren<br />

angewendet werden sollten. Zusammenfassend kann<br />

man aber festhalten, dass mit vermehrter Anzahl an<br />

notwendigen (großen) Versorgungen, mit zunehmender<br />

Schwierigkeit aufgrund komplexer Farb-/Transparenz-/Textursituationen<br />

und mit steigendem ästhetischen<br />

Anspruch der Patienten irgendwann bei jedem<br />

Behandler ein – in Abhängigkeit von dessen individuellen<br />

Fähigkeiten – persönliches Limit erreicht wird,<br />

dessen Überschreitung die Vorteile der indirekten Versorgungen<br />

deren Nachteile überwiegen lassen.<br />

Vorteile und Nachteile. Der große Vorteil direkter<br />

Kompositrestaurationen im Frontzahnbereich liegt neben<br />

der sehr guten Ästhetik in der minimalinvasiven,<br />

substanzschonenden Vorgehensweise und dem geringen<br />

Risiko iatrogener Schäden für die zu versorgenden<br />

Zähne und umgebenden Gewebe [31]. Die Präparation<br />

ist rein defektbezogen und verläuft im Regelfall supragingival<br />

ohne Beeinträchtigung der biologischen<br />

Breite. Neben der Exkavation kariöser Zahnhartsubstanzanteile<br />

erfolgt lediglich eine Randabschrägung.<br />

Speziell bei den ästhetisch motivierten Behandlungen<br />

kann in vielen Fällen, im Gegensatz zur Korrektur mit<br />

Keramikveneers oder gar Vollkeramikkronen, auf eine<br />

Präparation des Zahnes verzichtet werden. Auch eine<br />

Abformung und die hierzu notwendige Verdrängung<br />

der marginalen Gingiva mit Retraktionsfäden unterbleiben.<br />

Das dadurch vermiedene Gewebstrauma eliminiert<br />

insbesondere bei einer fragilen Architektur<br />

der parodontalen Strukturen (dünner Biogewebstyp)<br />

die Gefahr des späteren Auftretens von Rezessionen<br />

nahezu vollständig [34, 35, 36, 37, 38, 39, 40]. Das<br />

Auftreten von irreversiblen Präparationstraumata [41]<br />

ZBW 7/2016

Titelthema 11<br />

und von postoperativen Schmerzen bzw. endodontischen<br />

Komplikationen ist im Zusammenhang mit<br />

Frontzahnkompositfüllungen selten. Im Gegensatz<br />

zu laborgefertigten Restaurationen liegt die Verantwortung<br />

für die direkte Restauration komplett in der<br />

Hand des Zahnarztes, es besteht keine Abhängigkeit<br />

vom Dentallabor bzw. Zahntechnikern inklusive damit<br />

assoziierter potenzieller Unwägbarkeiten (z. B. Terminverzug,<br />

Kommunikations- und Ästhetikprobleme,<br />

etc.). Im Vergleich zu indirekten Verfahren sind die für<br />

den Patienten anfallenden Kosten erheblich günstiger<br />

[31]. Ebenfalls ist der Behandlungsaufwand deutlich<br />

zeitsparender, da die direkten Kompositrestaurationen<br />

normalerweise in einer Sitzung fertiggestellt werden.<br />

Zu den größten Nachteilen direkter Kompositrestaurationen<br />

im Frontzahnbereich gehört sicherlich die<br />

eingeschränkte Vorhersagbarkeit des ästhetischen Resultats,<br />

vor allem bei Behandlern, die in der polychromatischen<br />

Schichttechnik nur über wenig Erfahrung<br />

verfügen [20]. Bei sehr großen Defekten oder Zahnumformungen<br />

können Schwierigkeiten mit der Matrizentechnik<br />

zu Gestaltungsproblemen im Bereich der Approximalkonturen<br />

führen. Zirkuläre und subgingivale<br />

Defekte limitieren ebenfalls aufgrund von Problemen<br />

mit dem Einsatz von formgebenden Matrizen bzw. der<br />

Trockenlegung oder der Sicherstellung kontaminationsfreier<br />

Bedingungen für die Adhäsivtechnik die<br />

sinnvolle Anwendung der direkten Kompositversorgungen.<br />

Bei der gleichzeitigen Versorgung zahlreicher<br />

großer, ästhetisch anspruchsvoller Defekte dürfen auch<br />

der dazu notwendige Zeitaufwand am Patienten nicht<br />

unterschätzt und die <strong>Möglichkeiten</strong> des Zahnarztes zur<br />

konstanten Aufrechterhaltung der dazu notwendigen<br />

hohen Konzentration während der kompletten Behandlungsdauer<br />

nicht überschätzt werden. Komposite sind<br />

zudem weniger verschleißbeständig als Keramiken<br />

[42, 43, 44, 45]. Langfristig kann es bei Kompositen<br />

durch Verschleißmechanismen somit auch zum Verlust<br />

des initial erzielten Oberflächenglanzes kommen,<br />

ebenso wie zu Konturveränderungen und zur Auflösung<br />

der im Rahmen der Ausarbeitung der Füllungen<br />

eingearbeiteten mikroanatomischen Texturmerkmale<br />

[46]. Diese Problematik ist vor allem bei Kompositfüllungen<br />

anzutreffen, bei denen der Werkstoff chairside<br />

nicht ausreichend polymerisiert wurde und somit das<br />

Kompositmaterial nicht über die optimalen mechanischen<br />

und chemischen Eigenschaften verfügt. Komposite<br />

sind auch hinsichtlich ihrer Farbstabilität nicht mit<br />

Keramiken vergleichbar [23, 47, 48, 49].<br />

Vorbereitende Maßnahmen. Bis auf wenige Ausnahmen,<br />

wie z. B. einer Notversorgung nach Trauma<br />

oder bei einer akuten Schmerztherapie, können<br />

Kompositrestaurationen im Frontzahnbereich geplant<br />

terminiert werden. Dabei sollte ein ausreichendes<br />

Zeitvolumen berücksichtigt werden, um die Restaurationen<br />

in Ruhe zu vollenden. Ästhetisch mangelhafte<br />

Frontzähne bzw. Frontzahnrestaurationen sind für die<br />

meisten Patienten, die mittlerweile über ein sehr ausgeprägtes<br />

Zahnbewusstsein verfügen, eine deutliche<br />

Belastung [33, 50].<br />

Schmelzschicht. Anschließend wird labial die finale<br />

Schmelzschicht adaptiert (Abb. 13).<br />

Endsituation. Die fertig ausgearbeitete und polierte Kompositrestauration<br />

integriert sich perfekt in die umgebenden<br />

Zahnstrukturen (Abb. 14).<br />

Nach Trauma. Alio loco angefertigte Kompositaufbauten<br />

nach Trauma. Durch eine zu transluzente Schichtung nur<br />

mit Schmelzkomposit wirken die Füllungen vor der dunklen<br />

Mundhöhle sehr grau (Abb. 15).<br />

Austausch. Zustand nach Austausch der Füllungen mit Dentin-<br />

und Schmelzfarben (Abb. 16).<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

12<br />

Titelthema<br />

Ausgangssituation. dysplastischer Zahn 22 vor<br />

der Umformung mit einem direkten Kompositanbau<br />

(Abb. 17).<br />

Wax-up durch den Zahntechniker an einartikulierten Modellen<br />

(Abb. 18).<br />

Mit dem Wax-up wird eine Formhilfe aus Silikon für die intraorale<br />

Modellation erstellt (Abb. 19).<br />

Konditionierung der nicht präparierten Zahnoberfläche mit<br />

Phosphorsäure (Abb. 20).<br />

Da eine Kontamination der Kavität mit Blut, Speichel<br />

oder Sulkusflüssigkeit die Haftfestigkeit und<br />

Randqualität von adhäsiven Füllungen drastisch beeinträchtigt,<br />

wird eine Zahnreinigung etwa eine Woche<br />

vor dem Füllungstermin zur Sicherstellung einer<br />

entzündungsfreien Gingivasituation empfohlen. Für<br />

komplexere bzw. umfangreichere Therapien, wie etwa<br />

der Schluss multipler Diastemata oder die Umformung<br />

mehrerer dysplastischer Zähne, ist es eine deutliche<br />

Erleichterung, wenn hierfür in einer vorbereitenden<br />

Sitzung Abformungen für Situationsmodelle angefertigt<br />

werden. An den einartikulierten Modellen kann der<br />

Zahntechniker ein Wax-up anfertigen [51], welches einerseits<br />

dem Patienten das anzustrebende Resultat der<br />

Therapie visualisiert und andererseits als Grundlage<br />

für die Anfertigung von Silikonschlüsseln dient, mit<br />

deren Hilfe der Zahnarzt in der Behandlungssitzung<br />

die auf dem Situationsmodell erarbeiteten Zahnkonturen<br />

auf einfache und zuverlässige Art und Weise in den<br />

Patientenmund übertragen kann [52].<br />

Ästhetische Analyse. Zu Beginn der Behandlungssitzung<br />

wird eine sorgfältige ästhetische Analyse des<br />

Zahnes und von dessen morphologischen und strukturellen<br />

Merkmalen durchgeführt. Neben der Zahnfarbbestimmung,<br />

inklusive der Verteilung unterschiedlicher<br />

Farbareale über die zu restaurierende Oberfläche,<br />

werden hier weitere für den ästhetischen Erfolg der<br />

Restauration wichtige Parameter erhoben [26]. Dazu<br />

zählt die korrekte Analyse der transluzenten Bereiche<br />

(Schneidekante, evtl. approximale Schmelzanteile)<br />

und opaken Areale des zu restaurierenden Zahnes<br />

und deren Dimensionen ebenso, wie die Feststellung,<br />

ob Dentinmamelons durch die Schmelzschicht hindurch<br />

sichtbar sind, oder ob ein Halo-Effekt entlang<br />

der Inzisalkante vorliegt [53, 54]. Auch individuelle<br />

Charakteristika, wie Schmelzrisse und deren Verfärbungsgrad<br />

oder weiße Entkalkungsflecken und deren<br />

Verteilungsmuster auf der Labialfläche, werden<br />

notiert. Vorzugsweise fertigt man hierzu eine Skizze<br />

des Zahnes an – analog dem Vorgehen der meisten<br />

Zahntechniker – in der die einzelnen in der ästhetischen<br />

Analyse erhobenen Details vermerkt werden.<br />

Beim Aufbau des Zahnes mit Komposit stehen dann<br />

die notwendigen Informationen, an welchen Stellen<br />

etwa opakere bzw. transluzentere Kompositmassen in<br />

entsprechenden Schichtstärken [55] eingesetzt werden<br />

müssen oder evtl. individuelle Charakterisierungen<br />

angebracht werden sollen, sofort verlässlich zur Verfügung.<br />

Die gesamte ästhetische Analyse wird unter standardisierten<br />

Lichtbedingungen am feuchten, nicht ausgetrockneten<br />

Zahn, vor dem Anlegen von Kofferdam<br />

und möglichst unter Ausschaltung starker Kontraste<br />

(z. B. Lippenstift) durchgeführt. Bei einer Dehydratation<br />

(z. B. durch den Einsatz von Druckluft aus der<br />

Multifunktionsspritze, Kofferdamapplikation, Mundatmung)<br />

wird das Wasser in den Schmelzporen reversibel<br />

durch Luft ersetzt, wodurch sich der Brechungsindex<br />

verändert und die Schmelzoberfläche in Abhängigkeit<br />

vom Austrocknungsgrad zunehmend weißlich-heller<br />

ZBW 7/2016<br />

www.zahnaerzteblatt.de

Titelthema 13<br />

Sorgfältiges Auftragen des Adhäsivsystems (Abb. 21).<br />

Auftragen einer ersten Schicht Dentinkomposit (Abb. 25).<br />

Aufbau der palatinalen Fläche mit Schmelzkomposit mittels<br />

der Silikonformhilfe (Abb. 22).<br />

Mit einer weiteren Schicht wird das Dentinvolumen komplettiert<br />

(Abb. 26).<br />

Dünne palatinale Schmelzlamelle (0,5 mm) und fertig gestellte<br />

Inzisalkante (Abb. 23).<br />

Fertigstellung der labial-approximalen Zahnkonturen mit<br />

Schmelzmasse (Abb. 27).<br />

Ein Matrizenstreifen wird im Approximalraum individuell<br />

ausgeformt und mit lichthärtendem Provisoriumsmaterial fixiert<br />

(Abb. 24).<br />

Durch die direkte Kompositrestauration konnte der Zapfenzahn<br />

22 in einen regulär geformten lateralen Schneidezahn<br />

umgestaltet werden (Abb. 28).<br />

Fotos: J. Manhart<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

14<br />

Titelthema<br />

Austrocknung. Situation nach Kofferdam wegen des Legens<br />

einer Seitenzahnfüllung. Durch den in der Front nicht komplett<br />

nach zervikal adaptierten Spanngummi entstand eine<br />

schräg verlaufende Linie der Austrocknung im Bereich der<br />

Frontzähne. Deutlich ist der Unterschied in Farbe und Opazität<br />

erkennbar (Abb. 29).<br />

Rehydrierung. Nach ca. 24 Stunden Rehydrierung durch den<br />

Speichel haben sich Farbe und lichtoptische Eigenschaften der<br />

ausgetrockneten Zahnanteile wieder in die Ausgangssituation<br />

zurückgestellt (Abb. 30).<br />

und opaker erscheint (Abb. 29 und 30) [56, 57, 58].<br />

Dadurch wäre eine korrekte Farbauswahl und Analyse<br />

der opaken bzw. transluzenten Zahnbereiche in dieser<br />

Behandlungssitzung nicht mehr möglich [59]. Nach<br />

Anfertigung der Kompositrestauration unter Kofferdam<br />

ist die Wasseraufnahme des ausgetrockneten<br />

Zahnes mit der damit einhergehenden optischen Wiederherstellung<br />

der Ausgangsfarbe und -transluzenz der<br />

natürlichen Zahnhartsubstanzanteile erst nach ca. 24<br />

Stunden vollständig abgeschlossen. Dies sollte bereits<br />

bei der Aufklärung des Patienten berücksichtigt werden,<br />

um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen:<br />

Bei Verwendung von Kofferdam während der Herstellung<br />

der Restauration wird die Kompositfüllung direkt<br />

nach dem Ausarbeiten und Polieren im Vergleich zum<br />

natürlichen Zahn etwas zu dunkel und zu transluzent<br />

erscheinen; erst nach Abschluss der Rehydrierung der<br />

Zahnhartsubstanz wird sich eine farblich perfekte Adaptation<br />

einstellen.<br />

Farb- bzw. Transluzenzabstufungen und eine sorgfältige<br />

dentale ästhetische Analyse.<br />

Den zweiten Teil des Beitrags „Direkte Restaurationen<br />

im Frontzahnbereich. <strong>Möglichkeiten</strong> <strong>moderner</strong><br />

<strong>Kompositsysteme</strong>” lesen Sie in der nächsten Ausgabe<br />

des ZBW.<br />

Das Literaturverzeichnis finden Sie unter www.<br />

zahnaerzteblatt.de oder kann beim IZZ bestellt werden<br />

unter Tel: 0711/222966-14, Fax: 0711/222966-21 oder<br />

E-Mail: info@zahnaerzteblatt.de.<br />

Prof. Dr. Jürgen Manhart<br />

Der Autor bietet Fortbildungen und praktische Arbeitskurse<br />

im Bereich der ästhetisch-restaurativen<br />

Zahnmedizin (Komposit, Vollkeramik, Veneers, postendodontische<br />

Versorgung, ästhetische Behandlungsplanung)<br />

an.<br />

Fazit. Der erfolgreiche Einsatz von direkten Kompositrestaurationen<br />

im Frontzahnbereich garantiert auch<br />

in einer Zeit wachsender ästhetischer Ansprüche bei<br />

gleichzeitigem Wunsch nach maximalem Erhalt von<br />

natürlicher Zahnhartsubstanz eine hohe Zufriedenheit<br />

auf Seiten der Patienten. Dies erfordert die Auswahl<br />

eines geeigneten Restaurationsmaterials mit genügend<br />

Prof. Dr. Jürgen<br />

Manhart<br />

Poliklinik für Zahnerhaltung und<br />

Parodontologie<br />

Goethestraße 70<br />

80336 München<br />

e-mail: manhart@manhart.com<br />

Internet: www.manhart.com,<br />

www.dental.education<br />

Anzeige<br />

Erste Hilfe.<br />

Selbsthilfe.<br />

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde.<br />

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe, IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00<br />

ZBW 7/2016<br />

www.zahnaerzteblatt.de

Landeszahnärztekammer<br />

Baden-Württemberg<br />

Körperschaft des Öffentlichen Rechts<br />

Lorenzstraße 7, 76135 Karlsruhe, Fon 0721 9181-200, Fax 0721 9181-222, Email: fortbildung@za-karlsruhe.de<br />

Juli 2016<br />

Kurs Nr. 8440/32 Punkte<br />

Curriculum Alterszahnheilkunde<br />

Alte Menschen gut versorgen - Alterszahnheilkunde in der<br />

Praxis Teil I und II<br />

Referenten: Dr. Elmar Ludwig, Ulm<br />

Ulrich Pauls, M.A., Ahaus<br />

Datum: 08.-09. 07. 2016 Teil I und 11.-12.11.2016 Teil II<br />

Kurshonorar: 1000 € (eine ZFA ist inbegriffen)<br />

Kurs Nr. 6251/14 Punkte<br />

imp 6: Integration von chirurgischen und prothetischen<br />

Maßnahmen in der Implantologie<br />

Referenten: Dr. Jochen Klemke, M.A., Speyer<br />

Dr. Florian Troeger, M.A., Überlingen<br />

Datum: 15.-16.07.2016 Kurshonorar: 650 €<br />

Kurs Nr. 8364/16 Punkte<br />

par 8: Parodontale Regeneration<br />

Referent: Prof. Dr. Axel Spahr, Sydney<br />

Datum: 15.-16.07.2016 Kurshonorar: 650 €<br />

September 2016<br />

Kurs Nr. 8423/16 Punkte<br />

Implantatgetragene Restaurationen bei Patienten mit hohem<br />

ästhetischem Anspruch<br />

Referent: Dr. Peter Randelzhofer, München<br />

Datum: 16.-17.09.2016 Kurshonorar: 650 €<br />

Kurs Nr. 8508/8 Punkte<br />

Herbstkonferenz - Master‘s Day 2016<br />

„Was die Arbeit leichter macht“<br />

Datum: 23.09.2016<br />

Kurshonorar: 340 € für Zahnärzte,<br />

230 € für Zahnmedizinische Fachangestellte<br />

Veranstaltungsort: Kongresshaus Baden-Baden<br />

Kurs Nr. 6252/16 Punkte<br />

imp 7: Augmentative Verfahren bei der Implantation<br />

Referent: Dr. Jan Tetsch, Münster<br />

Datum: 21.-22.10.2016 Kurshonorar: 650 €<br />

Kurs Nr. 8501/18 Punkte<br />

Die Fachkunde für die Dentale Volumentomographie (DVT)<br />

Teil 1 und Teil 2<br />

Referent: Dr. Edgar Hirsch, Leipzig<br />

Datum: 22.10.2016 Teil I und 28.01.2017 Teil II<br />

Kurshonorar: 800 €<br />

Kurs Nr. 8509<br />

Die organisierte Rezeption - Gewinnen Sie täglich Zeit und<br />

Geld!<br />

Referentin: Brigitte Kühn, ZMV, Tutzing<br />

Datum: 28.10.2016 Kurshonorar: 180 €<br />

Kurs Nr. 8510<br />

Willkommen am Telefon!<br />

Referentin: Brigitte Kühn, ZMV, Tutzing<br />

Datum: 29.10.2016 Kurshonorar: 180 €<br />

November 2016<br />

Kurs Nr. 8495/19 Punkte<br />

Vollkeramische Restaurationen im Power-Pack<br />

Referent: Prof. Dr. Lothar Pröbster, Wiesbaden<br />

Datum: 25.-26.11.2016 Kurshonorar: 650 €<br />

Kurs Nr. 8444/16 Punkte<br />

Update Endodontie 2016<br />

Referent: Dr. Andreas Bartols, M.A., Karlsruhe<br />

Datum: 11.-12.11.2016 Kurshonorar: 750 €<br />

Oktober 2016<br />

Kurs Nr. 8421/16 Punkte<br />

Aktuelle Konzepte der Knochenaugmentation und<br />

Weichgewebsmanagements<br />

Referent: Prof. Dr. Fouad Khoury, Olsberg<br />

Datum; 07.-08.10.2016 Kurshonorar: 1000 €

16<br />

Titelthema<br />

ZBW-Interview zu Kompositrestaurationen mit der R2-Technik<br />

Erweiterung des Anwendungsspektrums<br />

Die in Heidelberg (weiter)entwickelte R2-Technik, ein zweiphasiges<br />

Vorgehen bei der Herstellung tief subgingivaler Kompositrestaurationen,<br />

soll eine effektive Behandlungsoption für Problemsituationen im<br />

Seitenzahnbereich bieten. Das ZBW hat Prof. Dr. Diana Wolff, stellvertretende<br />

Direktorin der Heidelberger Poliklinik für Zahnerhaltungskunde<br />

nach Vor- und Nachteilen befragt. Ist die in der Fachwelt rege diskutierte<br />

R2-Technik schon soweit etabliert, dass sie das Spektrum der<br />

minimalinvasiven Vorgehensweisen in der restaurativen Zahnheilkunde<br />

in der Praxis erweitern kann?<br />

das heißt Empfehlungen und Hinweisen,<br />

wie man in unvorhergesehenen<br />

Situationen mit Blutung<br />

und Kontaminierung des Arbeitsfeldes<br />

umgehen kann, hilft dieses<br />

Konzept, in diesen schwierigen<br />

Behandlungssituationen erfolgreich<br />

zu arbeiten.<br />

Für welche Indikationen kommt<br />

die R2-Technik in Frage?<br />

ZBW: Die R2-Technik erweitert<br />

das Anwendungsspektrum direkter<br />

Kompositrestaurationen.<br />

Was charakterisiert diese Technik<br />

und was ist der Heidelberger<br />

Anteil an dieser Technik?<br />

Prof. Dr. Wolff: Die R2-<br />

Technik umfasst ein<br />

zweiphasiges Vorgehen<br />

bei der Herstellung tief<br />

subgingivaler Kompositrestaurationen.<br />

Im<br />

ersten Schritt wird dabei<br />

die tief subgingivale<br />

approximale Kavität mit<br />

einem ersten Kompositaufbau<br />

im Sinne einer<br />

Kastenelevation gefüllt.<br />

Im zweiten Schritt erfolgt<br />

die Rekonstruktion<br />

der Restkavität mit Hilfe<br />

einer weiteren direkten<br />

Kompositrestauration.<br />

Hier liegt ein wichtiger<br />

Unterschied zwischen<br />

der Heidelberger R2-<br />

Technik und herkömmlichen<br />

Techniken.<br />

Weiterhin empfehlen<br />

wir die Verwendung<br />

einer speziellen<br />

Modellationstechnik,<br />

der sogenannten<br />

„Schneepflug-“ oder<br />

„Snowplough“-Technik (begründet<br />

von Opdam et al. 2003), bei<br />

welcher fließfähiges und visköses<br />

Komposit gemeinsam appliziert<br />

werden. Die Verwendung<br />

dieser Technik bei der Kastenelevation<br />

ermöglicht die Herstellung<br />

eines spaltfreien Übergangs im<br />

tief subgingivalen Bereich (Phase<br />

1) sowie einen gleichmäßighomogenen<br />

Übergang von der<br />

Kastenelevation in die sich daran<br />

anschließende Restauration<br />

(Phase 2).<br />

Flexibilität. Die R2-Technik kann flexibel eingesetzt werden, entweder<br />

bei kariös zerstörten Zähnen, bei Zähnen mit partiellem<br />

Zahnhartsubstanzverlust aufgrund von Frakturen und auch bei restaurativ<br />

schon vorbehandelten Zähnen.<br />

Ergänzend zur rein technischen<br />

Vorgehensweise bei der Herstellung<br />

haben wir begleitend ein Konzept<br />

zum erfolgreichen Weichgewebs-,<br />

Blutungs- und Adhäsivmanagement<br />

entwickelt. Mit strukturierten<br />

Anwendungshinweisen und<br />

sogenanntem „Troubleshooting“,<br />

Die R2-Technik kommt in Frage,<br />

wenn ein tief subgingivaler Defekt<br />

direkt restaurativ versorgt werden<br />

soll und übliche Vorgehensweisen<br />

unter Verwendung von Matrizenbändern,<br />

Keilen und Separierringen<br />

aufgrund der Ausdehnung<br />

des Defektes<br />

in den subgingivalen<br />

und knochennahen Bereich<br />

nicht mehr durchgeführt<br />

werden können.<br />

Die Technik kann flexibel<br />

eingesetzt werden,<br />

entweder bei kariös zerstörten<br />

Zähnen, bei Zähnen<br />

mit partiellem Zahnhartsubstanzverlust<br />

aufgrund von Frakturen<br />

und auch bei restaurativ<br />

schon vorbehandelten<br />

Zähnen.<br />

Die R2-Technik erweitert<br />

somit das Spektrum<br />

zahnerhaltender<br />

Maßnahmen in Fällen,<br />

in denen aufgrund der<br />

Tiefe des Defektes übli-<br />

Foto: Potente<br />

cherweise aufwändige<br />

chirurgische oder kieferorthopädische<br />

Maßnahmen,<br />

wie beispielsweise<br />

chirurgische Kronenverlängerungen<br />

oder<br />

kieferorthopädische<br />

Extrusionen durchgeführt werden<br />

müssten, oder in denen sogar eine<br />

Extraktion in Erwägung gezogen<br />

werden müsste.<br />

Hat sich inzwischen die zweiphasige<br />

direkte Restaurationstechnik<br />

etabliert, mit der sich selbst ex-<br />

ZBW 7/2016<br />

www.zahnaerzteblatt.de

Titelthema 17<br />

Breite, langfristig stabil bleiben.<br />

Der Knochen hat offenbar innerhalb<br />

bestimmter Grenzen die Fähigkeit,<br />

sich den Gegebenheiten<br />

anzupassen.<br />

Es gibt offenbar individuell deutlich<br />

unterschiedliche Reaktionen<br />

auf eine Missachtung der biologischen<br />

Breite?<br />

Rust. Bereits bei der Fortbildungstagung der südbadischen Zahnärzteschaft in Rust<br />

Anfang April standen subgingivale Kompositrestaurationen und die Heidelberger R2-<br />

Technik im Fokus.<br />

trem tief gelegene Kavitäten zufriedenstellend<br />

versorgen lassen?<br />

Ausgedehnte tief subgingival reichende<br />

Defekte im Seitenzahngebiet<br />

kommen in der Praxis<br />

zunehmend vor und die Restauration<br />

solcher Zähne stellt die<br />

Zahnärztin und den Zahnarzt vor<br />

große Herausforderungen. Hier<br />

bietet die R2-Technik einen interessanten<br />

neuen Lösungsansatz,<br />

der in Fachkreisen erfreulicherweise<br />

rege und auch kontrovers<br />

diskutiert wird.<br />

Was geschieht bei Unterschreitung<br />

des Toleranzbereichs der<br />

biologischen Breite, wie wird<br />

diese definiert?<br />

Der Bereich des bindegewebigen<br />

Attachments und des Saumepithels<br />

wird als sogenannte biologische<br />

Breite definiert. 1961 an<br />

Kadaverschädeln durch Gargiulo<br />

et al. vermessen, wurde dieser<br />

Bereich über mehrere Jahrzehnte<br />

mit einem Durchschnittswert<br />

von ca. 3 mm beschrieben. Mittlerweile<br />

wissen wir jedoch, dass<br />

es je nach Art des Zahnes und<br />

Lokalisation der Messung eine<br />

hohe intra- und interindividuelle<br />

Variationsbreite gibt. Laut gängiger<br />

Lehrmeinung sollte der<br />

Bereich der biologischen Breite<br />

nicht durch das Einbringen von<br />

beispielsweise Restaurationsrändern<br />

verletzt werden, um entzündlichen<br />

Prozessen und Knochenabbau<br />

vorzubeugen. Daraus<br />

ergab sich die Forderung, dass<br />

bei tief subgingivalen, die biologische<br />

Breite verletzenden Defekten<br />

eine Verlagerung des Alveolarknochens<br />

nach apikal (chirurgische<br />

Kronenverlängerung)<br />

oder eine Extrusion des Zahnes<br />

(Kieferorthopädische Extrusion)<br />

erfolgen müsse.<br />

Studienergebnisse zeigten<br />

jedoch auch, dass vor allem<br />

Überschüsse an Restaurationsmaterialien<br />

oder insuffiziente<br />

Restaurations- und Kronenränder<br />

zu entzündlichen Reaktionen<br />

und Knochenabbau führen.<br />

Langjährige klinische Beobachtungen<br />

von tief subgingivalen<br />

Kompositrestaurationen zeigten<br />

nicht immer Irritationen der umgebenden<br />

Weichgewebe und des<br />

Alveolarknochens, trotz partieller<br />

Verletzung der biologischen<br />

Breite. Wie ist dies zu erklären?<br />

Offenbar kommt es gerade in<br />

Knochennähe auch darauf an,<br />

die Restaurationsränder spaltund<br />

überschussfrei zu gestalten.<br />

Durch konsequente Nachsorge<br />

und Optimierung der häuslichen<br />

Reinigung können langfristig entzündungsfreie<br />

Verhältnisse geschaffen<br />

werden, die, trotz initialer<br />

Verletzung der biologischen<br />

Foto: Bamberger<br />

Unsere Beobachtungen zu den<br />

Reaktionen auf eine Verletzung<br />

der biologischen Breite führen zu<br />

dem Schluss, dass nicht die Verletzung<br />

per se problematisch ist,<br />

sondern dass möglicherweise die<br />

Art der Verletzung (insuffizienter<br />

Restaurations- oder Kronenrand<br />

mit Spalt oder Überschuss und<br />

eventuell verbliebenen Zementresten<br />

– versus – finierter spaltfreier<br />

Restaurationsrand aus<br />

Komposit)<br />

a) die Art des Restaurationsmaterials<br />

(Gussmetalle – Zemente –<br />

Keramiken – Komposite)<br />

b) das Ausmaß der Verletzung<br />

(gesamte Zirkumferenz bei Kronenversorgung<br />

– versus – anteilig<br />

umschriebener Bereich bei approximaler<br />

tief subgingivaler Kavität)<br />

ausschlaggebend für die individuelle<br />

Reaktion der umgebenden<br />

Weichgewebe ist. Die genauen<br />

Mechanismen sind jedoch bislang<br />

nicht ausreichend erklärbar. Deswegen<br />

laufen beispielsweise in<br />

Heidelberg Studien zur weiteren<br />

Erforschung des Themas.<br />

Um nicht missverstanden zu<br />

werden: Selbstverständlich haben<br />

Interventionen wie chirurgische<br />

Kronenverlängerung und kieferorthopädische<br />

Extrusion ihren festen<br />

und unverzichtbaren Platz im<br />

zahnärztlichen Behandlungsspektrum.<br />

Dennoch wäre es interessant,<br />

mehr darüber zu wissen, warum<br />

zuweilen bei einer Verletzung der<br />

biologischen Breite nichts Nachteiliges<br />

passiert und wie man sich<br />

diese Erkenntnis im klinischen Alltag<br />

zunutze machen kann.<br />

Worin besteht der Vorteil der R2-<br />

Technik für die tägliche Praxis des<br />

niedergelassenen Zahnarztes?<br />

Die R2-Technik bietet ein strukturiertes<br />

Konzept, mit welchem in<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

18<br />

Titelthema<br />

anspruchsvollen Behandlungssituationen<br />

erfolgreich gearbeitet<br />

werden kann. Die sehr komplexen<br />

Behandlungsanforderungen der<br />

Versorgung tief subgingivaler Kavitäten<br />

mit den Schwierigkeiten<br />

der anatomischen Zugänglichkeit,<br />

dem Blutungsmanagement, dem<br />

Einbringen des Restaurationsmaterials,<br />

der Ausarbeitung und der<br />

anatomischen Rekonstruktion bei<br />

großem Zahnhartsubstanzverlust<br />

werden durch ein stufenweises<br />

Konzept adressiert.<br />

Beispielsweise ermöglicht die<br />

Technik nach Einbringen der ersten<br />

Phase auch eine röntgenologische<br />

Kontrolle, mit welcher die<br />

Randschlüssigkeit der Kastenelevation<br />

geprüft werden kann.<br />

Zudem kann nach Einbringen der<br />

ersten Phase auch ein provisorischer<br />

Verschluss erfolgen, wenn<br />

aufgrund von Zeitmangel oder<br />

patientenbezogenen Faktoren<br />

die Weiterbehandlung limitiert<br />

sein sollte. Schließlich erweitert<br />

die Technik das zahnerhaltende<br />

Spektrum und ermöglicht hiermit<br />

eine Ausweitung des Behandlungsangebotes<br />

der Praxis.<br />

Was muss in der Nachsorge beachtet<br />

werden?<br />

Eine systematische Nachsorge<br />

sollte angestrebt werden. Hier legen<br />

wir Wert auf die Auswahl und<br />

Anwendung optimal passender<br />

Interdentalraumhilfsmittel, vor<br />

allem Interdentalraumbürstchen.<br />

Eine langfristig entzündungsfreie<br />

Zur Person<br />

Prof. (apl) Dr. Diana Wolff ist Stellvertreterin<br />

des Ärztlichen Direktors<br />

der Poliklinik für Zahnerhaltungskunde<br />

der Klinik für Mund-,<br />

Zahn- und Kieferkrankheiten des<br />

Universitätsklinikums Heidelberg.<br />

2007 wurde sie zur Spezialistin<br />

der Deutschen Gesellschaft für<br />

Zahnerhaltung (DGZ) (Präventiv-<br />

Restaurativ) ernannt und erhielt<br />

im Jahr 2012 die „Venia legendi“<br />

für das Fach Zahn-, Mund- und<br />

Kieferheilkunde. Im Jahr 2015<br />

wurde sie zur außerplanmäßigen<br />

Situation kann erreicht werden,<br />

indem der Patient entsprechend<br />

dafür motiviert und ihm Hilfsmittel<br />

zur adäquaten Umsetzung an die<br />

Hand gegeben werden. Weiterhin<br />

erfolgen bei uns regelmäßige<br />

Röntgenkontrollen, um neben der<br />

klinischen auch die Situation des<br />

Alveolarknochens beurteilen zu<br />

können.<br />

Wie ist die R2-Technik abrechnungstechnisch<br />

zu bewerten?<br />

Die mehrphasige R2-Technik ist<br />

zeitaufwändig und bedarf einer<br />

hohen Expertise des Behandlers.<br />

Mit den derzeit zur Verfügung<br />

stehenden Abrechnungsmodalitäten<br />

kann der Aufwand somit nur<br />

bedingt abgebildet werden. Für<br />

unsere Patienten steht in erster<br />

Linie der langfristige Erhalt ihrer<br />

Professorin der Ruprecht-Karls-<br />

Universität Heidelberg ernannt.<br />

Ihre Forschungsschwerpunkte<br />

sind restaurativ-minimalinvasive<br />

Versorgungen mittels Kompositen<br />

sowie orale Biofilmforschung.<br />

Prof. Wolff lehrt als Hochschuldozentin<br />

in den präklinischen<br />

und klinischen Semestern. Sie ist<br />

national und international als Referentin<br />

auf Fachkongressen tätig<br />

und ist Gutachterin für zahlreiche<br />

wissenschaftliche Publikationsorgane.<br />

Zähne bei gutem Nutzen-Risikound<br />

Nutzen-Kosten-Verhältnis im<br />

Vordergrund. Schwierige Behandlungssituationen<br />

können mit Hilfe<br />

herkömmlicher Versorgungstechniken<br />

häufig nicht mehr zufriedenstellend<br />

beherrscht werden. Auch<br />

wenn die R2-Technik aufwändiger<br />

als eine konventionelle Technik<br />

ist, so erscheint sie in Relation<br />

zu noch kostspieligeren und invasiveren<br />

Behandlungsalternativen<br />

(indirekte Restaurationen<br />

mit chirurgischer Kronenverlängerung<br />

oder kieferorthopädischer<br />

Extrusion, implantologische/prothetische<br />

Versorgungen nach Extraktion)<br />

in ausgewählten Fällen<br />

als eine sinnvolle Ergänzung des<br />

Behandlungsspektrums.<br />

Dorothea Kallenberg<br />

» info@zahnaerzteblatt.de<br />

Anzeige<br />

Werden auch Sie<br />

zum Helfer.<br />

German Doctors e.V.<br />

Löbestr. 1a | 53173 Bonn<br />

info@german-doctors.de<br />

Telefon +49 (0)228 387597-0<br />

Spendenkonto<br />

IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80<br />

BIC GENODEF1EK1<br />

www.german-doctors.de<br />

ZBW 7/2016<br />

www.zahnaerzteblatt.de

Titelthema 19<br />

Komposite<br />

Strategien gegen den Schrumpf<br />

Das Angebot an Kompositen ist in den vergangenen Jahren permanent<br />

gewachsen – und mit ihm die Produktpalette der Adhäsive.<br />

Frühere Zweifel an der Leistungsfähigkeit direkter Kompositrestaurationen<br />

sind weitgehend ausgeräumt. Die Polymerisationsschrumpfung,<br />

seit jeher das größte Problem bei der Verwendung von dentalen<br />

Kunststoffen, kann heute durch ausgeklügelte Adhäsivsysteme<br />

und schichtweise Verarbeitung weitgehend kompensiert werden. Die<br />

Suche nach dem idealen Restaurationsmaterial ist aber noch längst<br />

nicht abgeschlossen.<br />

Trend. Aus Sicht vieler Zahnmediziner hat mit den Compositen eine substanzschonendere<br />

Restaurationstechnik Einzug gehalten hat, vergleichbar mit der minimal-invasiven<br />

Chirurgie in der Medizin.<br />

Die Zeiten haben sich geändert.<br />

„Kam ein Patient vor 15 Jahren in<br />

die Praxis, interessierte ihn vor allem,<br />

ob er Schmerzen haben würde<br />

oder wie teuer ihn die Restauration<br />

zu stehen käme. Heute müssen<br />

Füllungen zuerst zahnfarben und<br />

ästhetisch sein, andere Probleme<br />

haben sich unterzuordnen. Und<br />

das betrifft auch die Ansprüche<br />

der Zahnärzte selbst“, konstatiert<br />

Prof. Dr. Roland Frankenberger<br />

aus Marburg. Diese Tendenz „in<br />

die Kosmetikecke abzuschieben“,<br />

hält der Autor der „Adhäsiv-Fibel“<br />

jedoch für grundfalsch. „Die konsequente<br />

Umstellung in Richtung<br />

Adhäsivtechnik hat unserem Berufsstand<br />

wesentlich mehr genützt<br />

als geschadet, und die Arbeit ist<br />

auch befriedigender geworden.“<br />

Neben den gewachsenen ästhetischen<br />

Ansprüchen hat auch die<br />

kontroverse Diskussion um den<br />

Füllungswerkstoff Amalgam dazu<br />

beigetragen, dass der Einsatz zahnfarbener<br />

Füllungsmaterialien in<br />

den vergangenen Jahren stark zugenommen<br />

hat – und dies mit dem<br />

Segen der Fachgesellschaften:<br />

„Während vor allem ältere Querschnittsstudien<br />

tendenziell bessere<br />

Resultate für Amalgam im Vergleich<br />

zu Kompositen aufwiesen,<br />

zeigen Longitudinalstudien, die<br />

vor allem in den vergangenen 15<br />

Jahren durchgeführt wurden, etwa<br />

gleich gute Ergebnisse“, erklärten<br />

die Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung<br />

(DGZ) und die Deutsche<br />

Gesellschaft für Zahn-, Mundund<br />

Kieferheilkunde (DGZMK)<br />

bereits 2005 in der gemeinsamen<br />

wissenschaftlichen Stellungnahme<br />

„Direkte Kompositrestaurationen<br />

im Seitenzahnbereich – Indikation<br />

und Lebensdauer“.<br />

Paradigmenwechsel. Es geht<br />

aber nicht nur darum, dass Amalgam<br />

durch einen zahnfarbenen<br />

Werkstoff abgelöst wurde und<br />

wird. Bedeutender ist aus Sicht<br />

vieler Zahnmediziner, dass damit<br />

eine substanzschonendere Restaurationstechnik<br />

Einzug gehalten<br />

hat, vergleichbar mit der minimalinvasiven<br />

Chirurgie in der Medizin.<br />

„Man muss sich immer wieder<br />

vor Augen führen, dass bei konventionellem<br />

Vorgehen zum Ersatz<br />

eines kleinen Volumens erkrankter<br />

Zahnhartsubstanz häufig ein<br />

Vielfaches an gesunder Zahnsubstanz<br />

geopfert wird“, wie Prof. Dr.<br />

Bernd Klaiber und Priv.-Doz. Dr.<br />

Burkard Hugo, Würzburg, 2004<br />

in „Innovative Verfahren in der<br />

Zahnheilkunde“ ausführten. „Was<br />

die Karies in Jahrzehnten nicht<br />

schafft, erledigt unter Umständen<br />

der Bohrer in nur wenigen Sekunden.“<br />

Ein solches Vorgehen habe<br />

bei den inzwischen zur Verfügung<br />

stehenden Materialien, Hilfsmitteln<br />

und Techniken keinen Sinn<br />

mehr. Die minimalinvasive Therapie<br />

als Teil eines Prophylaxeorientierten<br />

Restaurationskonzepts<br />

zwinge zum Umdenken.<br />

Blick zurück. Von einem Paradigmenwechsel<br />

war man noch weit<br />

entfernt, als man vor über 60 Jahren<br />

erstmals begann, Komposite<br />

im Frontzahnbereich einzusetzen,<br />

zumal die von Black erarbeiteten<br />

retentiven Kavitätengeometrien in<br />

der Anfangszeit übernommen wurden.<br />

Der Einsatz der ersten selbsthärtenden<br />

Produkte war nicht<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

20<br />

Titelthema<br />

terialeigenschaften, da Silane für<br />

eine Vernetzung der organischen<br />

und anorganischen Komponenten<br />

sorgen. Das Problem der Polymerisationsschrumpfung<br />

konnte<br />

er jedoch auch durch die Beimischung<br />

eines weiteren Dimethacrylats<br />

(TEGDMA) nicht beheben;<br />

es ist strukturell bedingt: Wenn<br />

die linearen Bis-GMA-Monomere<br />

polymerisieren, verkürzen sich die<br />

Abstände zwischen den einzelnen<br />

Molekülen – der Gesamtkomplex<br />

schrumpft.<br />

Mit <strong>moderner</strong> Füllkörpertechnologie<br />

versuchte man in den folgenden<br />

Jahrzehnten, die Polymerisationsschrumpfung<br />

zu reduzieren,<br />

konnte die Zwei-Prozent-Marke<br />

aber bisher nicht deutlich unterschreiten.<br />

Dass Kompositrestaurationen<br />

trotz dieser Problematik<br />

einen weltweiten Siegeszug antraten,<br />

ist auf die parallele Entwicklung<br />

der Adhäsivtechnik zurückzuführen.<br />

Bereits 1955 hatte Buonocore<br />

entdeckt, dass das Anätzen<br />

des Zahnschmelzes mit Phosphorsäure<br />

die Bindungsfähigkeit von<br />

Kunststoff an die Zahnhartsubstanz<br />

verbessern kann. Durch die<br />

Entwicklung ausgeklügelter Adhäsivsysteme<br />

und der schichtweisen<br />

Verarbeitung gelang es, einen Antagonismus<br />

zur Polymerisationsschrumpfung<br />

zu entwickeln, der<br />

dauerhafte Restaurationen letztlich<br />

erst möglich macht.<br />

Substanzschonend. Dank der Adhäsiv-Technik, mit der das Komposit im Zahn befestigt<br />

wird, muss für kleine Kompositfüllungen nur gerade so viel Zahnhartsubstanz<br />

entfernt werden, wie zur Beseitigung der Karies notwendig ist.<br />

unproblematisch; schon damals<br />

kämpfte man mit der Polymerisationsschrumpfung,<br />

so etwa der<br />

Schweizer Chemiker Oskar Hagger,<br />

der als „Vater der modernen<br />

Dentaladhäsive“ 1949 den ersten<br />

Marktführer im Kunststoffbereich,<br />

Sevriton, entwickelte. Knock und<br />

Glenn hatten die Idee, einem Füllungsmaterial<br />

auf Methylmethacrylat-Basis<br />

inerte Al2O3-Füllerpartikel<br />

beizumischen, was sie 1951<br />

zum Patent anmeldeten – ein Prinzip,<br />

das heute noch Bestand hat:<br />

Auch moderne Komposite setzen<br />

sich im Wesentlichen aus einem<br />

organischen Matrixbestandteil und<br />

anorganischen Füllkörpern zusammen.<br />

Pioniere. Aber erst mit Bowen<br />

und Buonocore nahm die Entwicklung<br />

der dentalen Komposite richtig<br />

Fahrt auf: Aus Bisphenol A und<br />

Glycidylmethacrylat synthetisierte<br />

Dr. Rafael L. Bowen Bisphenol-<br />

A-diglycidylmethacrylat (Bis-<br />

GMA), das er 1962 zum Patent<br />

anmeldete – ein bifunktionelles<br />

Molekül, das die organische Matrix<br />

fast aller modernen Composite<br />

bildet. Durch die Verwendung silanüberzogener<br />

Quarzpartikel als<br />

Füllkörper erzielte Bowen eine<br />

wesentliche Verbesserung der Ma-<br />

Alternatives Matrixsystem.<br />

Gleichzeitig ging und geht die<br />

Suche nach Kompositen mit<br />

Schrumpfkraft-reduzierter Matrix<br />

unvermindert weiter. Mit den<br />

Siloranen wurde 2007 ein neues<br />

Monomersystem eingeführt, das<br />

eine Alternative zum verbreiteten<br />

Bis-GMA-basierten System<br />

darstellt. Während die Bis-GMA-<br />

Monomere linear sind und durch<br />

die Polymerisation näher zusammenrücken,<br />

basiert die innovative<br />

Siloranchemie auf ringförmigen<br />

Strukturen, die bei der Polymerisation<br />

„aufklappen“. Dadurch kann<br />

die Polymerisationsschrumpfung<br />

auf unter ein Prozent beschränkt<br />

werden.<br />

Die neue Stoffklasse ist extrem<br />

hydrophob, wodurch bei der<br />

Verarbeitung ein spezielles Zweischritt-Adhäsiv<br />

benötigt wird. Namensgeber<br />

der Silorane sind die<br />

chemischen Bausteine Siloxan und<br />

Oxiran. Die Polymerisation wird<br />

nicht, wie beim Bis-GMA-System,<br />

durch Radikale angestoßen, sondern<br />

kationisch. Während das Material<br />

in Bezug auf Handhabung<br />

und Unempfindlichkeit gegenüber<br />

Umgebungslicht überzeugt, wurde<br />

wenige Jahre nach der Markteinführung<br />

bei Abrasionsstabilität<br />

und Röntgenopazität noch Verbesserungsbedarf<br />

gesehen.<br />

Stressbewältigung. Eine andere,<br />

neue Strategie, die bei Venus<br />

Diamond umgesetzt wurde,<br />

zielt auf die Abschwächung der<br />

sog. Polymerationsschrumpfkraft,<br />

letztlich der Kraft, die am Kavitätenrand<br />

zieht. Dieser „Polymerisationsstress“<br />

ist umso geringer,<br />

je elastischer das Polymer ist, was<br />

durch den Einbau eines Urethan-<br />

Monomers mit einer elastischen<br />

Zwischenkette in die herkömmliche<br />

Bis-GMA-Matrix erreicht<br />

wurde. Zusätzlich wurde für eine<br />

hohe Packungsdichte unterschiedlich<br />

großer Füllkörper gesorgt.<br />

Das Ergebnis: Die Schrumpfkraft<br />

ist der der Silorane vergleichbar.<br />

Außerdem weist das Material die<br />

besten physikalischen Eigenschaften<br />

ZBW 7/2016<br />

www.zahnaerzteblatt.de

Titelthema 21<br />

auf, etwa eine hohe Biegefestigkeit<br />

und wenig Abrasion.<br />

Andere Hersteller versuchen,<br />

durch Verzögerung des Schrumpfkraft-Aufbaus<br />

oder den Einbau<br />

von Modulatoren mit höherem<br />

Molekulargewicht, Einfluss auf<br />

den Polymerisationsstress zu<br />

nehmen – Voraussetzungen, um<br />

Techniken wie Bulk-Filling umzusetzen<br />

(s. Artikel „<strong>Möglichkeiten</strong><br />

<strong>moderner</strong> <strong>Kompositsysteme</strong>, Seite<br />

8 ff.).<br />

Anspruchsvoll. Nicht nur die Behandlung der Zahnsubstanz, auch die eigentliche Klebe-<br />

und Mehrschichttechnik für kleine und größere Kompositfüllungen erfordert anspruchsvolle<br />

Materialien und Instrumente mit Schutzhülle.<br />

Klassifikation. Angesichts der<br />

stetig wachsenden Produktpalette<br />

im Bereich Kompositrestaurationen<br />

ist es immer schwieriger, den<br />

Überblick zu behalten. „Vorbei ist<br />

die Zeit, in der Komposite ausschließlich<br />

hinsichtlich ihrer Füllergröße<br />

klassifiziert worden sind“,<br />

konstatierte der Komposit-Experte<br />

Prof. Dr. Claus-Peter Ernst, Mainz,<br />

2010 in einem Übersichtsartikel<br />

und schlug eine mögliche neue<br />

Ordnung für das erweiterte Angebot<br />

der Kompositmaterialien vor.<br />

Die Einteilung entsprechend ihrer<br />

Konsistenz sieht er als die praktikabelste<br />

für den Anwender an und<br />

stellt Komposite mit „normaler“<br />

oder eher geschmeidigerer Konsistenz<br />

den stopfbaren und hochfesten<br />

Materialien sowie den Flowables<br />

gegenüber.<br />

Diese sind für Ernst „wahre Allrounder“,<br />

vor allem wegen praktischer<br />

Aspekte, die nicht in Studien<br />

abgebildet werden. Ihre Bedeutung<br />

wird dadurch unterstrichen, dass<br />

einzelne Hersteller sogar Flowkomposite<br />

unterschiedlicher Konsistenz<br />

anbieten. Schwer erreichbare<br />

Kavitätenareale oder spitz<br />

auslaufende Winkel beispielsweise<br />

stellen mit Flowables kein Problem<br />

mehr dar, wie sich etwa auch<br />

bei der R2-Technik zeigt (siehe Interview<br />

mit Prof. Dr. Diana Wolff,<br />

Seite 16 ff.).<br />

Die Frage, welche Komposite –<br />

geschmeidigere oder hochfeste –<br />

nun die besseren sind, lässt sich<br />

nach Ernsts Einschätzung nicht<br />

pauschal für eine Gruppe beantworten,<br />

da Qualitätsunterschiede<br />

eher produktspezifisch sind. Aus<br />

seiner Sicht ist der persönliche<br />

Wohlfühlfaktor nicht zu unterschätzen<br />

und dürfte in seiner Wertigkeit<br />

manchen labortechnischen<br />

Parametern überlegen sein.<br />

» schildhauer@meduco.de<br />

Fotos: Fotolia<br />

Anzeige<br />

© Stephan Große Rüschkamp<br />

Damit ärzte ohne grenzen in Krisengebieten und<br />

bei Katastrophen auf der ganzen Welt schnell und<br />

unbürokratisch Leben retten kann – spenden Sie<br />

mit dem Verwendungszweck „Ohne Grenzen“.<br />

Bitte schicken Sie mir unverbindlich Informationen<br />

über ärzte ohne grenzen<br />

zu Spendenmöglichkeiten<br />

für einen Projekteinsatz<br />

Name<br />

11104964<br />

Anschrift<br />

E-Mail<br />

was hier fehlt, ist ihre spende.<br />

ärzte ohne grenzen e.V. • Am Köllnischen Park 1 • 10179 Berlin<br />

Spendenkonto 97 0 97<br />

Bank für Sozialwirtschaft<br />

blz 370 205 00<br />

www.aerzte-ohne-grenzen.de<br />

www.zahnaerzteblatt.de<br />

ZBW 7/2016

22<br />

Titelthema<br />

Gesundheitsrisiken durch Dentalmaterialien<br />

Komposite weiter auf dem Prüfstand<br />

Durch Allergien oder Umweltbelastungen sind immer mehr<br />

Menschen in ihrer Gesundheit oder Lebensqualität eingeschränkt.<br />

Deshalb ist die Frage von Patienten nach bioverträglichen Dentalmaterialien<br />

verständlich, denn Dentale Restaurationen jeglicher Art<br />

werden in einem für Irritationen höchst sensiblen Bereich eingebracht.<br />

Gute Gründe, Komposite weiterhin verstärkt unter die Lupe<br />

zu nehmen und Patientenbeschwerden auf den Grund zu gehen.<br />

Risiko. Die Gefahr einer Allergisierung besteht bei Kompositen wenn die anwendende<br />

Zahnärztin oder der Zahnarzt mit dem Monomer des Komposits und mit den Dentinadhäsiven<br />

in Kontakt kommen.<br />

Schaut man in die Laienpresse<br />

oder in einschlägige Foren im Internet,<br />

stellt man fest, dass immer<br />

mehr Menschen den Verdacht hegen,<br />

an Unverträglichkeiten gegenüber<br />

Dentalmaterialien zu leiden.<br />

Nach aktuellen wissenschaftlichen<br />

Erkenntnissen ist das Risiko einer<br />

Gesundheitsschädigung durch<br />

zahnärztliche Materialien zwar als<br />

gering einzustufen – ganz im Gegensatz<br />

zu Kosmetika, bei denen<br />

das Risiko einer Materialunverträglichkeit<br />

um mindestens das 40-fache<br />

höher ist als bei Dentalmaterialien.<br />

Darauf wies Prof. Dr. Gottfried<br />

Schmalz, Regensburg, auf der<br />

41. Jahrestagung der südbadischen<br />

Zahnärzteschaft in Rust hin. Er<br />

plädierte dafür, dem Patienten zu<br />

erklären, dass es kein Null-Risiko<br />

gibt, aber bei Beachtung der entsprechenden<br />

Richtlinien die Häufigkeit<br />

von Nebenwirkungen auf<br />

zahnärztliche Werkstoffe gering ist.<br />

Dennoch kann es gegenüber sämtlichen<br />

gebräuchlichen dentalen Restaurationsmaterialien<br />

wie Amalgamen,<br />

Komposit-Kunststoffen oder<br />

Gussmetallen zu allergischen Reaktionen<br />

kommen. Dabei stehen Spätreaktionen<br />

vom Typ 4 gegenüber<br />

extrem seltenen Sofortreaktionen<br />