Fine_415_Rheingau-Pinot

- Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

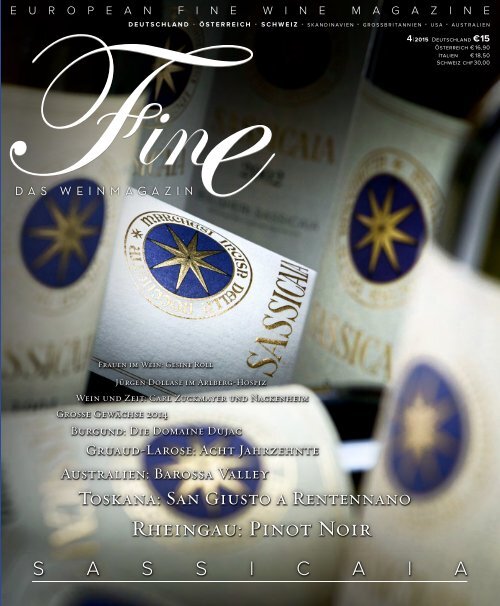

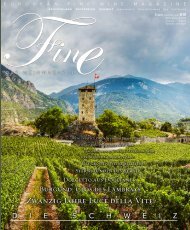

E U R O P E A N F I N E W I N E M A G A Z I N E<br />

DEUTSCHLAND • ÖSTERREICH • SCHWEIZ • SKANDINAVIEN • GROSSBRITANNIEN • USA • AUSTRALIEN<br />

4| 2015 Deutschland € 15<br />

Österreich € 16,90<br />

Italien € 18,50<br />

Schweiz chf 30,00<br />

DAS WEINMAGAZIN<br />

Frauen im Wein: Gesine Roll<br />

Jürgen Dollase im Arlberg-Hospiz<br />

Wein und Zeit: Carl Zuckmayer und Nackenheim<br />

Grosse Gewächse 2014<br />

Burgund: Die Domaine Dujac<br />

Gruaud-Larose: Acht Jahrzehnte<br />

Australien: Barossa Valley<br />

Toskana: San Giusto a Rentennano<br />

<strong>Rheingau</strong>: <strong>Pinot</strong> Noir<br />

S A S S I C A I A

RHEINGAUER<br />

PINOT<br />

NOIR<br />

Auf der Suche nach dem neuen deutschen Spätburgunder<br />

Von Stefan Pegatzky Fotos Christof Herdt<br />

Der <strong>Rheingau</strong> ist eine historische Keimzelle des Rotweinanbaus in Deutschland und<br />

galt lange Zeit auch international als führende Herkunftsregion für deutschen Spätburgunder.<br />

Irrwege seit den 1960er Jahren ließen den Kontakt zu dieser großen Tradition<br />

fast ab reißen. Drei Quereinsteiger in Sachen Rotwein stellen sich nun dem großen Erbe:<br />

Tom Drieseberg als neuer Mitinhaber des Weinguts Krone in Assmannshausen, Günter<br />

Schulz und sein Betriebsleiter Michel Städter vom Weingut Chat Sauvage in Geisenheim<br />

Johannisberg und Fred Prinz vom Weingut Prinz in Hallgarten. Es ist eine Aufgabe, die<br />

bereits viel versprechende Resultate gezeitigt hat, von der aber keiner der drei heute genau<br />

weiß, wohin sie ihn führen wird.<br />

Vom Schlossberg bei Lorch, der nördlichsten Lage<br />

des Johannisberger Weinguts Chat Sauvage, geht<br />

der Blick über die Rheininsel Lorcher Werth zum<br />

jenseitigen Ufer des Stroms.<br />

14 15<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Wer über Spätburgunder im <strong>Rheingau</strong><br />

schrei ben will, muss mit Assmannshausen<br />

beginnen. Das bedeutet für<br />

den Besucher, das sanft gewellte Hügelland zu verlassen<br />

und sich rheinabwärts aufzumachen gen<br />

Norden. Nach der Flusskrümmung bei Rüdesheim<br />

wird, wie Hugh Johnson es nennt, »alles anders«.<br />

Der mächtige Taunuskamm, ein Aus läufer des<br />

Rheinischen Schiefer gebirges, dringt nun bis zum<br />

Flussufer vor und schnürt den Weinbau gemeinsam<br />

mit dem Flussbett des Rheins geradezu ab.<br />

Auf Rüdesheim mit seinem Drosselgassentrubel,<br />

aber auch der weinmajestätischen Herrlichkeit von<br />

Berg Schlossberg folgen Gestrüpp, Schotterstreu<br />

und Terrassenreste: alte, längst nicht mehr bewirtschaftete<br />

Grenzertrags flächen. Und mit einem<br />

Mal wird der Blick frei auf das Mittelrheintal, mit<br />

seinen hohen Burgen und einer solch ernsten Waldeinsamkeit,<br />

dass man fast erleichtert ist, wenn man<br />

kurze Zeit später wieder auf die ersten Weinberge<br />

und schließlich auf Besiedlung triff: das malerische<br />

Assmannshausen.<br />

Man muss hier beginnen, nicht um Rheinromantik<br />

zu beschwören, sondern um sich vielmehr<br />

klarzumachen, dass es diese im wahrsten Sinne<br />

»exzentrische« Lage ist, der sich der heutige <strong>Rheingau</strong>er<br />

Spätburgunder verdankt. Vermutlich haben<br />

Zisterziensermönche <strong>Pinot</strong>NoirReben aus Burgund<br />

in den <strong>Rheingau</strong> gebracht, für Assmannshausen<br />

ist die hier auch »Klebrot« genannte<br />

Rebsorte erstmals 1507 nachgewiesen. Tatsächlich<br />

wuchsen im 16. Jahrhundert im <strong>Rheingau</strong> sehr viele<br />

Rotweinreben, freilich oft nur sehr mäßige Sorten<br />

wie etwa der »Grobrot«. Während im 17. und<br />

18. Jahrhundert im übrigen <strong>Rheingau</strong> der Riesling<br />

seinen Siegeszug antrat, der in fast sämtlichen Lagen<br />

auf zumeist klösterliche Initiative den vormaligen<br />

Rebbestand substituierte, blieben in Assmannshausen<br />

und im noch nördlicher gelegenen Lorch<br />

die Rotweinreben erhalten, da und dort gewann<br />

der Spätburgunder sogar an Boden. Nicht zuletzt<br />

auch deshalb, weil in den abgelegenen Ortschaften<br />

die Kleriker wenig Einfluss hatten.<br />

Seit 1740 überwog jedenfalls der »Klebrot«<br />

in der herausragenden Assmannshäuser Ortslage<br />

Höllenberg, die sich in südlicher Exposition<br />

an den scharfen Einschnitt des Höllenbachtals<br />

anschmiegt. Schon 1765 beantwortete der<br />

Kurmainzer Hofrat und Geisenheimer Weingutsbesitzer<br />

Karl Anton von Vorster in seiner Schrift<br />

»Der <strong>Rheingau</strong>er Weinbau« die Frage, wo denn<br />

im <strong>Rheingau</strong> die Anpflanzung der roten Burgundertrauben<br />

eingeführt sei: »In Assmannshausen<br />

und Lorch«, wobei zwischen beiden Standorten<br />

ein sehr großer Unterschied bestehe, weil »der<br />

erstere zum Gegentheil des letzteren so theuer verkauft<br />

wird als der beste Burgunder«. 1856 sollte<br />

dann der Apotheker und Weinbaupionier Johann<br />

Philipp Bronner in seinem Standardwerk über »Die<br />

Bereitung der Rothweine und deren zweckmäßigste<br />

Behandlung« den Assmannshäuser als den besten<br />

Rotwein Deutschlands bezeichnen.<br />

Damit war schon früh die Messlatte und die<br />

Blickrichtung vorgegeben, zu der auch heute noch<br />

jede Diskussion über deutschen Spät burgunder<br />

früher oder später führt: die <strong>Pinot</strong> Noirs des Burgund.<br />

Denn anders als der Riesling war <strong>Pinot</strong> Noir<br />

eine französische Traube. Natürlich lässt sich einwenden,<br />

dass sich deutscher Spätburgunder und<br />

burgundischer <strong>Pinot</strong> Noir in fast allem vonein ander<br />

unterscheiden: in den Böden, im Klima, durch die<br />

verwendeten Klone, durch die Erziehungsform der<br />

Reben, in den Methoden der Kellermeister. Aber<br />

das ist gewissermaßen unhistorisch gedacht. Wenn<br />

zum vielstrapazierten Begriff des »Terroirs« nicht<br />

nur der Boden oder die Lage gehört, auf der der<br />

Wein wächst, sondern auch der »kulturelle Raum«,<br />

in dem der Wein angebaut wird, dann ist der Bezug<br />

zu Frankreich jedem <strong>Rheingau</strong>er Spätburgunder<br />

von Beginn an eingeschrieben.<br />

Dazu muss man nur am Rheinufer in Assmannshausen<br />

Richtung Westen blicken: Am anderen Ufer,<br />

dem berühmten Hotelrestaurant Krone gegenüber,<br />

stand jahrhundertelang das »Franzosenhaus«,<br />

heute eine Ruine, das auch daran erinnert,<br />

dass der Rhein immer wieder einmal Grenzfluss<br />

zwischen Deutschland und Frankreich war. Und<br />

dann steht da natürlich das Niederwald denkmal<br />

zwischen Assmannshausen und Rüdesheim, das<br />

an den DeutschFranzösischen Krieg und die<br />

Reichs einigung von 1871 gemahnt. Eine fast vierzig<br />

Meter hohe Germania hält hier die »Wacht am<br />

Rhein« vor der Gefahr aus dem Westen, vor der<br />

auch schon Georg Herwegh in seinem »Rheinweinlied«<br />

dreißig Jahre zuvor gewarnt hatte: »Und<br />

wenn ihr Franken kommen wollt,| So laßt vorher<br />

euch schreiben:| Hurra! Hurra! Der Rhein,| Und<br />

wär’s nur um den Wein,| Der Rhein soll deutsch<br />

verbleiben!«<br />

Der Rhein ist, zumindest zwischen Rheinstetten<br />

in Baden und Kleve am Niederrhein,<br />

deutsch geblieben. Und deutsch<br />

wurde auch der Spätburgunder. Für diesen nationalen<br />

Sonderweg aber sorgten weniger das Klima<br />

und die Böden als eine unheilige Allianz aus allzu<br />

geschäftstüchtigen Winzern und Kellereien und<br />

den Verbraucherwünschen nach dem Wirtschaftswunder.<br />

Innovationen im Keller (etwa die Maischeerhitzung,<br />

die die Fermentation erheblich abkürzt<br />

und eine deutlich stärkere Farb ausbeute bei<br />

wesentlich weniger Tanninextraktion erreicht)<br />

wie im Weinberg (Selektionen auf stark tragendes,<br />

groß beeriges Klonmaterial – damit wurde<br />

bereits im Dritten Reich begonnen – sowie der<br />

zu nehmende Einsatz von Vollerntemaschinen)<br />

schufen vielerorts massenkompatible bonbon artige<br />

BurgunderKarikaturen.<br />

Doch am verheerendsten wirkte sich die Verbrauchersehnsucht<br />

nach billigen süßen Weinen aus,<br />

die sogleich als Demokratisierung des Weingenusses<br />

missverstanden wurde und sich in entsprechenden<br />

weinbaupolitischen Maßnahmen nieder schlug. So<br />

wurde zu Beginn der sechziger Jahre dem Rotwein<br />

Leitbetrieb der Region, der Domäne Assmannshausen<br />

als Teil der Hessischen Staats wein güter, von<br />

Ministeriumsseite mitgeteilt, dass künftig alle Rotweine<br />

restsüß ausgebaut, also nicht mehr trocken<br />

durchgegoren werden sollten. Diese Richtlinie verknüpfte<br />

sich mit einem Geschmacksbild, das als<br />

»Assmannshäuser Stil« die prägende Rotweinstilistik<br />

der kommenden Jahrzehnte im <strong>Rheingau</strong><br />

werden sollte: eine hellrubinrote Farbe von geringer<br />

Tiefe, die bereits nach wenigen Jahren ins Bräunlich<br />

Orangene changierte, niedrige Alkohol werte, das<br />

weitgehende Fehlen von Tanninen und insbesondere<br />

die Betonung auf der Duftigkeit, der »Blume«<br />

der Weine, mit roten Fruchtaromen und einem spezifischen<br />

Mandel bis Marzipanton.<br />

Die Betriebsleiter legten großen Wert auf<br />

»Bekömmlichkeit« und sprachen gern von der<br />

»zarten Berührung«, die von einem Assmannshäuser<br />

Rotwein statt des »kräftigen Händedrucks«<br />

ausgehen solle. Das aber war schlicht ein grundlegender<br />

Irrtum über das Wesen eines großen Rotweins.<br />

Erst vor kurzem haben Vergleichsproben<br />

mit Jahrgängen vor 1960 gezeigt, welche internationale<br />

Klasse die <strong>Rheingau</strong>er Spätburgunder<br />

einmal be sessen hatten. Nach 1959 waren selbst<br />

Assmanns häuser Spitzenweine zu Rotweinen für<br />

Weißweintrinker geworden, zumal solche der sechziger<br />

und siebziger Jahre. Nicht, dass nicht auch einmal<br />

der eine oder andere große Wein erzeugt worden<br />

wäre, der Qualitätsanspruch zumindest im Staatsweingut<br />

war nach wie vor hoch. Sicher ver kauften<br />

sich diese dünn süßlichen Weine ohne strukturierenden<br />

Holz einsatz, die von vielen Winzern kopiert<br />

wurden, national hervorragend, von den Weinprüfungs<br />

ämtern wurden sie gar als »gebietstypisch«<br />

kanonisiert. Doch damit war der <strong>Rheingau</strong>er Spätburgunder<br />

stilistisch in einer Sackgasse gelandet.<br />

Das trat allerdings erst dann ins allgemeine<br />

Bewusstsein, als der Widerstand gegen das vorherrschende<br />

Geschmacksbild beim Rotwein vernehmlicher<br />

wurde. Mit der zweiten Stufe des deutschen<br />

»Küchenwunders« Ende der siebziger Jahre, als die<br />

sehr Frankreichorientierte »Nouvelle Cuisine« in<br />

Deutschland sich in Richtung einer »Neuen Deutschen<br />

Küche« veränderte, wurde auch der deutsche<br />

Wein nach und nach satisfaktionsfähig. Mit einer<br />

gewissen Verspätung im Vergleich zur Qualitätsrevolution<br />

bei den Weißweinen begannen in verschiedenen<br />

deutschen Anbaugebieten – zunächst<br />

vor allem in Württemberg und in Baden, an der Ahr<br />

und in der Pfalz, seit Mitte der acht ziger Jahre auch<br />

im <strong>Rheingau</strong> – vereinzelte Winzer mit der Neudefinition<br />

des deutschen Spätburgunders, und das<br />

bedeutete für viele: Neuorientierung an einem eher<br />

französischen Burgunderverständnis.<br />

Das machte nach ersten spektakulären Er folgen<br />

trotz mancher Irrwege schnell Schule, und seit<br />

sich herumgesprochen hatte, dass die Rendite<br />

des Winzers beim Spätburgunder etwa dreimal<br />

so hoch ist wie etwa beim Silvaner, wuchs der<br />

Spätburgunder anbau auch flächenmäßig. Mittlerweile<br />

nimmt Deutschland im Kreis der <strong>Pinot</strong>Noir<br />

Erzeuger mit fast zwölftausend Hektar quantitativ<br />

den dritten Platz ein, und auch im <strong>Rheingau</strong> ist die<br />

Fläche von sechzig Hektar im Jahr 1968 auf heute<br />

etwa dreihundert achtzig gewachsen. Nachdem der<br />

heimische Markt auch von der Qualität überzeugt<br />

werden konnte, nahm das Deutsche Weininstitut<br />

(DWI) auch den Export ins Auge, organisierte<br />

einige große Proben in Metropolen wie London<br />

und New York – und sorgte, wie zu erwarten, für<br />

große Überraschungen. Da waren sie endlich: rote<br />

deutsche »world class«Weine.<br />

Bei aller Euphorie über »Germany’s red revolution«<br />

aber sind gerade im Ausland die skeptischen<br />

Stimmen nicht zu überhören. Nicht so sehr<br />

über die Qualität der einzelnen Weine, sondern<br />

Auf dem Assmannshäuser Höllenberg mit<br />

bis zu sechzig Prozent Hangneigung wird<br />

die Arbeit im Weinberg zum Drahtseilakt.<br />

Im <strong>Rheingau</strong> ist der Spätburgunder erstmals<br />

1507 nachgewiesen, der in Assmannshausen<br />

damals »Klebrot« hieß.<br />

über ein fehlendes Band, das die deutschen Spätburgunder<br />

zusammenhalten würde. Master of Wine<br />

Benjamin Lewin, der im Decanter dem Phänomen<br />

des »neuen deutschen <strong>Pinot</strong> Noir« auf den Grund<br />

gehen wollte, musste einsehen, dass es den gar nicht<br />

gibt. Noch nicht einmal, wie ihm ein Gespräch mit<br />

deutschen Winzerlegenden wie Paul Fürst und<br />

Hansjörg Rebholz zeigen sollte, eine gemeinsame<br />

Charakteristik der einzelnen Regionen. Es sei letztlich,<br />

wie ihm die Winzer verdeutlichten, »a matter<br />

of individual producer styles«. Sicherlich lasse sich<br />

mitunter ein recht hoher Alkoholwert ausmachen<br />

und die klassischdeutsche Orientierung an einer<br />

etwas offenen Fruchtigkeit. Aber letztlich machte<br />

Lewin als kleinsten gemeinsamer Nenner deutscher<br />

Rotweine lediglich eine leicht ölige Glycerin note<br />

aus, die dem Abgang eine etwas ober fläch liche<br />

Opulenz verleihe.<br />

Unverkennbar schwebt in Benjamin Lewins<br />

Diagnose ein bedauernder Zug mit. Gewiss<br />

ist er glücklich darüber, dass der traditionelle<br />

deutsche Spätburgundertyp, der im <strong>Rheingau</strong><br />

im Dogma des »Assmannshäuser Stils« gipfelte,<br />

verschwunden ist. Aber soll die Revolution nur<br />

darin bestanden haben, diesen Stil aufzulösen in<br />

ein Nebeneinander von IndividualStilistiken, die<br />

nur persönlichen Vorlieben Rechnung tragen?<br />

Tatsächlich ist diese Frage der Schlüssel zu einem<br />

inter nationalen Erfolg des »<strong>Pinot</strong> Noir with an<br />

Umlaut«, wie die New York Times einmal zum<br />

modernen deutschen Spätburgunder titelte.<br />

Weltweit kaufen Weinfreaks immer einmal<br />

dort, wo sich eine neue Mode zeigt oder einzelne<br />

Winzer herausragende Einzelleistungen vollbringen.<br />

Aber damit sich ein Weintyp (wieder) langfristig in<br />

den Kellern der Sammler und im Bewusstsein der<br />

führenden Sommeliers etabliert, dazu gehört mehr.<br />

Auf diesem Weg hat der Spätburgunder sicherlich<br />

noch ein Stück vor sich.<br />

16 17<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Weingut Krone<br />

Assmannshausen<br />

Assmannshausen ist in diesen Monaten von Rüdesheim aus noch schwerer zu<br />

er reichen als ohnehin. Das liegt an den Bauarbeiten an der Rheinuferstraße 42:<br />

Hier entsteht ein Geh und Radweg, der die Uferböschung überragen soll. Spötter<br />

sprechen vom »teuersten Balkon des <strong>Rheingau</strong>s«. Zwar gibt es auch einen alten<br />

Treidel pfad, den man hätte nutzen können. Aber der sei halt manchem zu schmal.<br />

Nicht, dass man in Assmannshausen nicht auch andere Probleme hätte. Die<br />

enorme Lärmbelastung durch den Schienenverkehr etwa. Immer weniger Touristen<br />

kommen in den Ort. Und nun auch noch kaum zu erreichen. Die Folgen sind<br />

unübersehbar, Geschäfte und Gastwirtschaften schließen, Häuser stehen leer.<br />

Tom Drieseberg nimmt es gelassen. Man merkt ihm an,<br />

dass er Herausforderungen gewohnt ist. Und dass er an<br />

ihnen wächst. Dabei war sein Weg zum Rotwein winzer<br />

nicht gerade vorgezeichnet. Er arbeitete an der Uni versität<br />

Trier als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und promovierte mit<br />

einer Arbeit über »LebensstilForschung«. Dann wurde er<br />

Marketing leiter der AEG, und 1998, drei Jahre nach seiner<br />

Heirat mit Anja Wegeler, übernahm er die Geschäftsführung<br />

der Weingüter Wegeler in Oestrich und Bernkastel und damit<br />

nicht zuletzt die Verantwortung für zwei Ikonen des deutschen<br />

Rieslings: die Weine aus dem berühmten Bernkasteler Doctor<br />

sowie den »Geheimrat J«, einen der ersten trocknen Spitzenweißweine<br />

aus dem <strong>Rheingau</strong>.<br />

Nach dem Verkauf der Sektkellerei Deinhard, mit der die<br />

Weingüter Wegeler einhundertvierzig Jahre verbunden waren,<br />

musste Tom Drieseberg eigene Vertriebsstrukturen aufbauen,<br />

und er musste lernen, dass die Weinbranche nicht so funktioniert<br />

wie die Großindustrie mit ihren Budget vorgaben,<br />

Quartals berichten und Jahresplanungen. Beim Wein geht es<br />

weniger um Marketing als um Vertrauensbildung und Vernetzung.<br />

Er stieß sich einige Hörner ab und begann, wieder zu<br />

lernen, umzudenken, zu delegieren. Durch seine Motivation,<br />

durch Neugier, Fleiß und Wissen verschaffe er sich Anerkennung.<br />

Dann wurde ihm 2006 ein Weingut in Assmannshausen<br />

zum Kauf angeboten.<br />

Es war nicht irgendein Weingut. Sondern das ursprünglich<br />

zum Hotel Krone gehörende. Das 1541 eröffnete Hotel ist eine<br />

der Legenden der deutschen Hotellerie. Kaiser Wilhelm I. von<br />

Deutschland und Kaiserin Elisabeth (»Sissi«) von Österreich<br />

Ungarn waren hier bewirtet worden, ebenso zahlreiche Künstler,<br />

Politiker und Staatsgäste. Für Assmanns hausen ist die<br />

»Krone«, wie es die Schriftstellerin Eva Demski einmal ausdrückte,<br />

das, was das »Oriental« für Bangkok ist. Ein nationaler<br />

Leuchtturm. Das angeschlossene Weingut ist nur hundert<br />

Jahre jünger. Mitte des 17. Jahrhunderts hatte das Mainzer<br />

Domkapitel die Bewirtschaftung eines Teils des Höllen bergs<br />

an Assmannshäuser Bürger und Gastronomen übertragen,<br />

und für 1772 ist nachgewiesen, dass eine Lieselotte Alberti das<br />

Gasthaus Krone inklusive Bewirtschaftungsrechte im Höllenberg<br />

erwarb. 1860 wurde dann unweit des Gast hauses in der<br />

Nieder waldstraße 2 ein eigenes Weingut mit einem sechzig<br />

Meter langen Naturfelskeller gebaut, der Grundstock des heutigen<br />

Weinguts Krone.<br />

Im 19. und 20. Jahrhundert verwandelte sich Assmannshausen<br />

– das noch 1801 von dem Arzt und Geographen<br />

Friedrich Albert Klebe in seinen Erinnerungen an eine<br />

Rheinreise als »ein elendes Nest voll schmutziger Häuser und<br />

Menschen, die im Schweiße ihres Angesichts den berühmten<br />

roten Wein bauen« bezeichnet worden war – in einen gepflegten<br />

Anziehungspunkt für zahllose Kurgäste, Reisende und Ausflügler.<br />

Doch diese Blüte war welk geworden. Der Kurbetrieb<br />

wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen, immer seltener<br />

ließen sich Prominenz und Staatsgäste sehen. Und irgendwann<br />

fuhren immer mehr und immer lautere Züge durch das<br />

Städtchen, was den Erholungswert für die Gäste merklich senkte.<br />

Es kriselte – im Ort und immer vernehmlicher auch im<br />

Hotelbetrieb. Nachdem die Erbengemeinschaft der lang jährigen<br />

Eigentümerfamilie Hufnagel das Ensemble 1988 verkauft hatte,<br />

fiel es über Umwege 2003 an Botho Jung, der als Moderator<br />

des Hessischen Rundfunks berühmt geworden und zeitweise<br />

Teilhaber der Spielbank von Bad Homburg war. Der wollte<br />

sich mit einem Hotelbetrieb nicht belasten, und nachdem<br />

seine Träume, ausländische Investoren zu gewinnen, geplatzt<br />

waren, trennte er sich 2006 von dem Hotel. Die jahrhundertealte<br />

Einheit von Weingut und Hotel war damit zuende. Für<br />

das Weingut aber holte er sich starke Partner: Tom Drieseberg<br />

und seine Frau Anja WegelerDrieseberg stiegen Anfang 2007<br />

mit dem Ziel einer Generationenübergabe als Mitgesellschafter<br />

ein (seit dem Tod von Botho Jung im April 2014 sind sie<br />

Mehrheits gesellschafter). Nun war Tom Drieseberg auch Rotweinwinzer<br />

geworden.<br />

Und das Weinjahr 2007 ließ sich gleich turbulent an.<br />

Keller meister des Weinguts war seit den neunziger Jahren Peter<br />

Perabo, der von Beginn an den seinerzeit wenig üblichen biologischen<br />

Säureabbau praktiziert und sensibel Barriques eingesetzt<br />

hatte, ohne durch übermäßiges Holz die Frucht zu<br />

übertönen. Aber nach dem Eigentümerwechsel kam schnell<br />

das Gerücht auf, »der große Wegeler« wolle die Krone einfach<br />

schlucken und den Betrieb ins Stammhaus nach Oestrich<br />

verlegen. Das war Unsinn, aber als Tom Drieseberg seinen Plan<br />

umsetzte, zumindest die Logistik zusammenzulegen und den<br />

Weinbestand ins Stammhaus transportieren ließ, hatte Perabo<br />

Angst um seinen Job, kündigte und wechselte zum Bischöflichen<br />

Weingut Rüdesheim.<br />

Von dieser Entscheidung überrascht, wollte sich Tom<br />

Drieseberg um den Jahrgang von der Wegelerschen Gutsverwaltung<br />

in Oestrich aus zunächst mit ein heimischen<br />

Kräften vor Ort kümmern. Das schien anfangs auch gut zu<br />

klappen, doch dann stellte sich heraus, dass das mit der Weinbergspflege<br />

betraute Lohnunternehmen seine Arbeit nicht ernst<br />

genug genommen hatte. Wo bei anderen die Traubenreife bereits<br />

begonnen hatte, waren die KroneTrauben teilweise noch grün.<br />

Das aber war Glück im Unglück, denn im Herbst folgte eine<br />

lange Schönwetter periode, und wo bei den Nachbarn Probleme<br />

mit niedriger Säure und hohem Alkoholgehalt auftraten, hatte<br />

die ungewollte Reife verzögerung den Trauben der Krone eine<br />

Das Weingut Krone gehörte<br />

ursprünglich zu dem berühmten<br />

Hotel Krone in<br />

Assmanns hausen. 1860 wurde<br />

in der Niederwaldstraße 2<br />

die »Kronen kellerei« erbaut,<br />

der Grundstock des heutigen<br />

Weinguts Krone, dessen Spätburgunder<br />

aus dem Assmannshäuser<br />

Höllenberg kommen.<br />

18 19<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

überraschende Frische und Mineralität bewahrt. Zu dieser Zeit<br />

setzte sich Tom Drieseberg mit Peter Perabo an einen Tisch,<br />

und beide klärten ihre Standpunkte. Seitdem arbeitet Perabo<br />

wieder für das Weingut, als beratender Kellermeister. Oder wie<br />

es Drieseberg schmunzelnd nennt: als »flying winemaker«.<br />

Tom Drieseberg ist das wichtig, denn es war ihm beim<br />

Weingut Krone nie um einen kompletten Neuanfang gegangen.<br />

Natürlich gab es einen wirtschaftlichen Aspekt, etwa die<br />

Synergie effekte, die entstehen, wenn zwei Weingüter zusammenarbeiten:<br />

die Logistik, die zusammengelegt wird, Prozesse, die<br />

optimiert werden. Und dass das RieslingHaus Wegeler nun<br />

auch Rotweine anbieten konnte, war für den Vertrieb sicher von<br />

Vorteil − auch wenn Tom Drieseberg lernen musste, dass Riesling<br />

und Spätburgunder kein »gemeinsames Geschäft« bilden,<br />

weil sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Zumal mit<br />

der Trennung vom Hotel auch der Haupt absatz markt des Weinguts<br />

empfindlich schrumpfte: Nahm das Hotel in den besten<br />

Zeiten bis zu fünfundachtzig Prozent der Produktion ab, so<br />

sind es heute nur noch maximal fünfzehn.<br />

Ein anderer Aspekt für den Entschluss, sich in Assmannshausen<br />

zu engagieren, war das Motiv, das Weingut Krone<br />

als Kulturgut zu bewahren. Doch den entscheidenden<br />

Ausschlag hatte die Einzigartigkeit des Weins gegeben. Immer<br />

wieder hatte Drieseberg in Blindproben den signifikanten<br />

Finger abdruck des Höllenbergs herausschmecken können. Wo<br />

andere mit Fruchtsüße oder internationaler Stilistik gespielt<br />

hätten, habe ihn bei den KroneWeinen die Orientierung am<br />

Terroir begeistert. Dass sich dies nicht von selbst zeigt, ist ihm<br />

bewusst. Im Gegenteil: Es muss dem Boden abgerungen werden.<br />

Denn die SpätburgunderRebe ist eine launige Diva und<br />

der Höllenberg ein Weinberg der Extreme. Hier bricht der<br />

Taunuskamm mit seinem Schieferphyllit in steilem Fall fast<br />

nackt hervor. Kaum gibt es erdigen Grund für die Reben, ihre<br />

Wurzeln müssen sich früh den mühsamen Weg zwischen den<br />

Gesteinsplatten in die Tiefe erkämpfen. Bis zu sechzig Prozent<br />

Hangneigung macht jede Arbeit im Weinberg zum Drahtseilakt.<br />

Die Dauer der Sonneneinstrahlung ist eine der höchsten<br />

im <strong>Rheingau</strong>, dafür werden die Nächte empfindlich kalt, was<br />

dem Wein in guten Jahren seine Frische verleiht, in minderen<br />

aber auch zur Sprödigkeit führt.<br />

Die Krone nennt die wohl wertvollsten Parzellen im<br />

Höllenberg ihr eigen. Bis zur Flurbereinigung gehörten<br />

sie zur damaligen Lage Hinterkirch, die in der weltweit<br />

ältesten Klassifikationskarte, der DünkelbergKarte von<br />

1868, als Lage I. Klasse verzeichnet ist − und der »Helleberg«<br />

nur als Lage II. Klasse. So gibt es hier den seltenen Fall, dass<br />

eine Lage durch die neuen Flächen, die ihr 1971 zugesprochen<br />

wurden, besser geworden ist. Doppelt wertvoll sind die Weinbergsflächen<br />

zumal durch den alten Rebbestand, der hier an<br />

vielen Stellen noch steht. Es sind französische Klone, die der<br />

badische Winzerrebell Franz Keller aus Burgund mitgebracht<br />

hatte, und die, dem damaligen Zeitgeist komplett entgegengesetzt,<br />

in den sechziger Jahren hier gepflanzt wurden.<br />

Die Weinberge sind der eine Schlüssel zur Identität des<br />

Weinguts Krone – der andere ist der Keller, der vor mehr als<br />

einhundertfünfzig Jahren sechzig Meter tief in den Schiefer<br />

gehauen wurde. Fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen<br />

hier, bei nahezu konstant 13 Grad. Den Fassweinkeller, in dem<br />

die Barriques liegen, die von den französischen Herstellern<br />

Quintessence und Séguin Moreau bezogen werden, und die<br />

Tausende obskurer etikettenloser Flaschen aus alten Krone<br />

Beständen hat Tom Drieseberg kaum angerührt. Nur eine Zisterne<br />

hat er wieder in Gang gesetzt, als einen wesentlichen Teil<br />

des alten Drainagesystems im Keller. Nun leben hier wieder<br />

winzige AlbinoFlusskrebse, und von den Wänden wachsen<br />

wilde, stalagmitenförmige Bakterienkulturen – eine Kellerflora,<br />

die, wie moderne Forschungen zeigen, einen wesentlichen Einfluss<br />

auf die individuelle Spezifik der Weine hat.<br />

Modernisiert hat Tom Drieseberg an anderer Stelle: Einen<br />

hygienesensiblen Arbeitsraum hat er komplett erneuert, und einzelne<br />

Gebäudeteile für die Besucher geben schon jetzt einen Eindruck,<br />

wie sich der neue Besitzer das fertigsanierte Guts gebäude<br />

vorstellt. Den kleinen Gutsausschank von 1900 allerdings hat<br />

er so gelassen, wie er war, einschließlich der Metzger fliesen<br />

von 1964 und der OriginalBestuhlung. Ein alter Etikettenschrank<br />

versammelt die Erinnerung an vergangene Abfüllungen<br />

mit der verwirrenden Kombination von Qualitätsstufen<br />

und Sternenangaben.<br />

ein facheren Weinen auf eine etwas zugänglichere, weichere Art.<br />

Das bedeutet für ihn einen konservativen, zurück genommenen<br />

Einsatz an kellertechnischen Mitteln. Alles muss das Terroir<br />

unterstützen und darf nicht dem Ego des Weinmachers dienen.<br />

Dies ist eine Philosophie, wie man sie aus dem Burgund kennt;<br />

tatsächlich war die Stilistik der KroneWeine schon immer etwas<br />

französisch geprägt, auch als das noch gar nicht dem Zeitgeist<br />

entsprach. Nachdem Tom Drieseberg damit in den Vereinigten<br />

Staaten wenig Erfolg hatte, wurde er nun ausgerechnet in<br />

Hongkong dazu ermutigt, seinen Weg mit eigenwilligen und<br />

authentischen Weinen weiterzugehen. Nun plant er einen vierten<br />

Rotwein, einen Ortswein aus Assmanns hausen. Im Burgund<br />

würde man »Villages« dazu sagen. Und wenn alles klappt, wird<br />

im nächsten Jahr auf allen Etiketten »<strong>Pinot</strong> Noir« statt Spätburgunder<br />

stehen.<br />

Tom Drieseberg von den<br />

RieslingWeingütern Wegeler<br />

in Oestrich und Bernkastel<br />

konnte mit dem Einstieg in<br />

das Weingut Krone 2007 sein<br />

Portfolio um erlesene <strong>Pinot</strong><br />

Noirs erweitern. Aus jenem<br />

Jahr sind die Spätburgunder<br />

Juwel, sein Spitzen wein, und<br />

Assmannshäuser Höllenberg.<br />

In dem sechzig Meter langen<br />

Naturfelskeller zeigt sich vierzig<br />

Meter unter der Erde der blaue<br />

Schiefer in seiner reinen Form.<br />

Heute gibt es, neben verschiedenen Weißweinen, Sekten<br />

und einer edelsüßen WeißherbstAuslese nur noch drei<br />

klassischtrockne Rotweine aus dem Weingut Krone:<br />

den fruchtigzugänglichen Spätburgunder aus Lagen in Assmannshausen<br />

und aus dem Rüdesheimer Berg, der sechzehn<br />

bis achtzehn Monate in gebrauchten kleinen Fässern reift; den<br />

klassischen Assmannshäuser Höllenberg, zwei bis drei Jahre im<br />

Barrique gereift, von dem etwa fünftausend Flaschen abgefüllt<br />

werden, und schließlich den Spitzenwein Juwel mit nur neunhundert<br />

bis zwölfhundert Flaschen, der aus den besten Parzellen<br />

des Assmanshäuser Höllenbergs und des Frankenthals stammt<br />

und erst nach vier Jahren in den Verkauf kommt.<br />

Diese klare Linie kann man vor dem Hintergrund der Gutsgeschichte<br />

schon eine Revolution nennen. KroneWeine sind<br />

<strong>Rheingau</strong>er Klassiker erster Güte, deshalb geht es bei ihnen<br />

eher um eine Evolution. Tom Drieseberg möchte weiter hin<br />

präzise zum Ausdruck bringen, was der Spätburgunder auf<br />

diesem Schieferboden vermag. Allerdings auch gerade bei den<br />

20 21<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

tet hatte. Auch Städter war kein Kind des <strong>Rheingau</strong>s, aber er<br />

hatte doch ausreichend Stallgeruch: Er stammte aus Bad Nauheim<br />

in der Wetterau, am östlichen Rand des Taunuskamms.<br />

Eine Gegend ohne Wein zwar, doch über das Elternhaus gab<br />

es Verbindungen in den <strong>Rheingau</strong>, zu Domänenrat Schleicher<br />

vom Schloss Johannisberg. Michel Städter begann dort<br />

ein Prakti kum und fing Feuer. Er machte im Schloss eine zweijährige<br />

Lehre und setzte dann ein WeinbauStudium in Geisenheim<br />

obendrauf. Daneben sammelte er weitere Erfahrungen:<br />

in der westaustralischen CoolClimateRegion Margaret River<br />

und ein Jahr lang im burgundischen PulignyMontrachet, der<br />

Heimat des besten Chardonnays der Welt. Hier, im Weingut<br />

Jean Chartron, wurden seine Vorstellungen von Weinstilistik<br />

geprägt: der Vorrang des Terroirs, der Einfluss des Holzes, der<br />

konsequent trockne Ausbau der Weine. Eines Tages machte ihm<br />

Günter Schulz das Angebot, Betriebsleiter bei Chat Sauvage zu<br />

werden. Michel Städter zögerte, absolvierte seinen Zivildienst<br />

in Borkum und sagte dann zu.<br />

Chat Sauvage<br />

Johannisberg<br />

Es gibt Zeiten, da zeigt sich der <strong>Rheingau</strong>, dieser begünstigte und nach Thomas<br />

Mann »fröhlich bevölkerte« Landstrich, von einer unerwartet harten Seite. Das<br />

war etwa der Fall, als vor bald fünfzehn Jahren in der Johannisberger Lage Hölle<br />

Rieslingstöcke ausgerissen und mit Spätburgunder neu bepflanzt wurden. Die<br />

Hölle ist nicht irgendeine Lage, sie ist eine der berühmtesten RieslingLagen weltweit.<br />

Der Autor Ernst Hornickel zählte die Hölle zu den »großen«, der Wein atlas<br />

Deutschland zu den »besonders privilegierten Lagen«. Mehrere Spitzenwinzer<br />

füllen ihren Riesling als »VDP Große Lage« ab. Hier ohne Not Spätburgunder<br />

anzupflanzen, galt vielen als Frevel. Und von so manchem waren durchaus derbe<br />

Kraftausdrücke zu hören.<br />

Tatsächlich können die <strong>Rheingau</strong>er gelegentlich ein recht<br />

eigensinniger, gegen äußere Zumutungen verschworener<br />

Menschenschlag sein, der dazu neigt, sich gegen<br />

die Umgebung abzuschließen. Bis Ende des 18. Jahrhunderts<br />

wurde dies treffich durch das <strong>Rheingau</strong>er Gebück symbolisiert,<br />

ursprünglich ein aus »gebückten« Buchen und dichten Hecken<br />

bestehender Schutz gegen den Hochwald des Taunus gebirges,<br />

später eine regelrechte Grenzbefestigung, die von Lorchhausen<br />

bis Walluf eine Mauer aus Wald um das Gebiet bildete.<br />

Nun kam um das Jahr 2000 einer aus Hamburg, der wollte<br />

eine burgundische Domäne im <strong>Rheingau</strong> aufbauen. Also ein<br />

Weingut, in dem nicht eine einzige Flasche Riesling, stattdessen<br />

nur <strong>Pinot</strong> Noir und Chardonnay erzeugt werden sollte.<br />

Dieser Jemand hieß Günter Schulz und war Bauunternehmer.<br />

Lange Jahre hatte er keinerlei Bezug zum Wein gehabt, bis<br />

einer seiner Kunden in Zahlungsschwierigkeiten geriet und<br />

von seinen Forde rungen nur noch der Weinbestand eines namhaften<br />

Hotelrestaurants blieb. Günter Schulz probierte die eine<br />

und andere Flasche – und war sofort »angefixt«. Das war 1982,<br />

glück licher hätte er es nicht treffen können, denn nun begann<br />

er mit hohen Einsätzen bis 1990 Spitzenweine zu kaufen, vor<br />

allem Bordeaux und rote sowie weiße Burgunder, gute bis große<br />

Jahrgänge zu vergleichsweise günstigen Preisen. Riesling dagegen<br />

war nicht seine Sache. Der Weinkeller jedenfalls wuchs auf<br />

mehr als zwanzig tausend Flaschen erster Güte an.<br />

Unterdessen war die Tochter von Günter Schulz in den<br />

<strong>Rheingau</strong> gezogen, wo er bei einem seiner Besuche den Winzer<br />

Erik Andersson kennenlernte. Dem Schweden gehörte das<br />

mehr als sechshundert Jahre alte, idyllisch am Johannis berger<br />

Elsterbach gelegene Weingut SchamariMühle. Sein Vater, ein<br />

Stockholmer Chemielaborant und Olympiateilnehmer im<br />

Zehnkampf, hatte das Weingut 1953 von seinem Onkel Peter<br />

Schamari übernommen und in Geisenheim studiert, bevor er<br />

es 1987 an seinen Sohn weitergab. Wie sein Vater setzte er auf<br />

klassischen Riesling, aber auch auf Spätburgunder. Der war<br />

mittler weile auch im <strong>Rheingau</strong> wieder populärer geworden.<br />

Mitte der neunziger Jahre begann Erik Andersson, Flächen wie<br />

den Geisenheimer Kilzberg mit Rotwein zu bestocken. Mit dem<br />

1997er Jahrgang hatte er einigen Erfolg, vor allem aber sorgte<br />

er für Aufsehen, weil der frankophile Winzer die Weine nicht<br />

klassisch als »Spätburgunder« etikettierte, sondern als »<strong>Pinot</strong><br />

Noir« – wohl als Erster in der Region.<br />

Günter Schulz, der allmählich Lust auf das Weinmachen<br />

bekam, gefielen dieser »Rule Breaker« und dessen<br />

Weine. Wenn überhaupt irgendwo im <strong>Rheingau</strong>, dann<br />

wäre bei diesem Winzer mit schwedischen Wurzeln ein möglicher<br />

Ansatzpunkt zur Realisierung seines burgundischen<br />

Traums gegeben. Zunächst baute Andersson Weine nach den<br />

Vorstellungen von Günter Schulz aus, schließlich wurde der<br />

Hamburger fester Untermieter in der SchamariMühle. Und<br />

er begann, eigene Rebflächen zu erwerben. Er kaufte Parzelle<br />

um Parzelle, entgegen dem »Geschwätz« der Neider zu bodenständigen<br />

Preisen von 3 bis 5 Euro pro Quadratmeter − heute<br />

liegen sie eher bei 10 bis 12 Euro −, mit Ausnahme der teureren<br />

Partien im Assmannshäuser Höllenberg. Gelegentlich gelang<br />

sogar das eine oder andere Schnäppchen: »Wir hatten den Vorteil,<br />

völlig von außen zu kommen und somit nicht einer ansässigen<br />

Familie oder einer Interessensphäre zugeordnet zu werden«,<br />

erinnert sich Günter Schulz.<br />

Tatsächlich gab es keinen ZehnJahresplan oder etwas<br />

Vergleichbares. Es war eine Zeit der Versuche und des Experimentierens<br />

für ein <strong>Rheingau</strong>er Garagenweingut mit hohem<br />

Anspruch. Doch die ersten Ergebnisse waren vielversprechend,<br />

und im Jahr 2004 war die Zeit reif für wegweisende Entscheidungen.<br />

Für das kommende Jahr wurde die Eigenvermarktung<br />

in Angriff genommen, ein <strong>Pinot</strong> <strong>Rheingau</strong> und eine Spätlese<br />

aus der Johannisberger Hölle des Jahrgangs 2005 wurden gefüllt,<br />

ins gesamt viertausend Flaschen. Zuvor hatte sich auch die Weinkontrolle<br />

für den jungen Betrieb zu interessieren begonnen, und<br />

es wurde nach einem eigenen Gelände und nach einem Betriebsleiter<br />

Ausschau gehalten. Um den Neubau zu finanzieren, ließ<br />

Günter Schulz noch im Jahr 2004 seine gesamte Wein kollektion<br />

durch Christie’s in London versteigern.<br />

Kellermeister und späterer Betriebsleiter wurde der junge<br />

Michel Städter. Ihn hatte Schulz im Weingut der Schamari<br />

Mühle kennengelernt, wo er seit seiner Studienzeit gearbei<br />

Von der nahen SchamariMühle zog der GaragenBetrieb<br />

2010 ins neue Weingut am Rand eines Neubaugebiets<br />

von Johannisberg. Es ist ein markanter Bau, am Kopf der<br />

puristischholzvertäfelten Kelterhalle überragt selbstbewusst<br />

ein burgunderroter Querriegel die Anhöhe. Durch dessen gläserne<br />

Front blickt man über die besten Johannisberger Lagen<br />

und gegenüber, fast auf gleicher Höhe, auf Schloss Johannisberg.<br />

Nun zündete die nächste Stufe: Im Herbst 2011 wurde<br />

Chat Sauvage vom WeinGuide des Gault Millau die zweite<br />

Traube, im Herbst 2013 die dritte verliehen. Und Michel Städter<br />

wurde zum »Aufsteiger des Jahres« gekürt. Aus dem Nichts,<br />

so die Begründung, habe er »dieses burgundische Kleinod«<br />

zu einem der »führenden Spätburgundererzeuger im <strong>Rheingau</strong><br />

gemacht.«<br />

Dabei sind die Voraussetzungen alles andere als einfach.<br />

Das kleine Weingut besitzt Flächen von Lorch bis Winkel.<br />

Abgesehen von den Flächen für den Chardonnay (etwa 25 Prozent)<br />

liegen diese vor allem in Lorch (Schlossberg, Kapellenberg,<br />

BodentalSteinberg), Assmannshausen (Höllenberg,<br />

Frankenthal), Rüdesheim (Drachenstein, Klosterlay) und<br />

Johannis berg (Hölle), was einen enormen logistischen Aufwand<br />

mit sich bringt, nicht nur während der Lese. Vor allem die<br />

unterschiedlichen Bodenformationen von Schiefer über Quarzit<br />

bis LössLehm erfordern minutiöses Eingehen auf die Besonderheiten<br />

jeder einzelnen Rebfläche. Während die Rüdesheimer<br />

Ein Bauunternehmer aus<br />

Hamburg hat sich zum Ziel<br />

gesetzt, im <strong>Rheingau</strong> seinen<br />

<strong>Pinot</strong>NoirTraum, seine Vorstellungen<br />

von burgundischer<br />

Weinstilistik zu verwirklichen.<br />

Doch der Erfolg gibt Günter<br />

Schulz recht – nicht zuletzt<br />

dank der Kompetenz und<br />

dem Weinverständnis seines<br />

Betriebs leiters Michel Städter.<br />

22 23<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Weine vom LössLehm oft mehr Druck und Würze erzeugten,<br />

beurteilt Michel Städter die Lorcher Weine vom Schiefer<br />

als eher feminin, zurückhaltender, aber vielschichtig und tief.<br />

Mit ihnen verwandt seien die Assmannshäuser, wenn auch mit<br />

mehr Zug, wärmer und etwas monumentaler. Die Weine aus<br />

der Johannisberger Hölle – in manchen Jahren aus dem alten<br />

Gewann Fischerhölle – stammen von einem kargen, steinigen<br />

Boden aus Taunusquarzit; sie sind burgundisch, grazil und präzise,<br />

präsentierten sich aber zunächst immer verschlossen und<br />

benötigten eine gewisse Reifezeit.<br />

Chat Sauvage folgt in der Hierarchie seiner Weine dem<br />

burgundischen Vorbild: als Basis der einfache <strong>Pinot</strong><br />

Noir, dann der Ortswein und schließlich die Lagenweine.<br />

Sie wurden früher zumeist als trockne Spätlesen abgefüllt,<br />

dann als Qualitätsweine (bis 2011 gelegentlich auch als<br />

Erstes Gewächs). Einige herausragende Weine, die sich in den<br />

Bezeichnungen durch nichts von anderen Lagenabfüllungen<br />

undzwanzig Prozent neue französische Barriques verwendet,<br />

für achtzehn Monate, zudem bei zurückhaltender Toastung,<br />

um die Frische des Weins zu erhalten. Filtriert wird gar nicht.<br />

Ziemlich schnell hat Chat Sauvage das anfängliche Misstrauen<br />

seiner Nachbarn zerstreuen können. Das liegt<br />

auch an Michel Städter selbst, der sich vielfältig in<br />

der Region engagiert, sei es als Mitglied der Qualitätswinzervereinigung<br />

»Zeilensprung«, als Sprecher der Johannis berger<br />

Winzer oder der Interessengemeinschaft »Erstes Gewächs<br />

Winzer« der nicht im VDP organisierten <strong>Rheingau</strong>er<br />

Premiumwein Winzer. Diese Organisationen sieht er als Teil<br />

einer Bewegung, die den <strong>Rheingau</strong> voranbringt. Und auch das<br />

Projekt »Chat Sauvage« ist noch nicht an seinem Ziel angelangt.<br />

In einem Interview aus den Anfängen seines Engagements<br />

hat Günter Schulz einmal davon gesprochen, mit Chat Sauvage<br />

das »deutsche RomanéeConti« werden zu wollen. Der ambitionierte<br />

Hamburger gibt seinem Betriebsleiter freie Hand, die<br />

einzige Vorgabe sei »bestmögliche Weine« zu machen. Doch<br />

noch wird jeder abgefüllte Wein von ihm persönlich frei gegeben.<br />

Das heißt aber auch, dass sich Michel Städter mit <strong>Pinot</strong>s für<br />

10 Euro gar nicht erst aufzuhalten braucht.<br />

Mit nunmehr neun Hektar und einer Produktion von fünfunddreißig<br />

bis fünfundvierzigtausend Flaschen hat das Weingut<br />

nach eigenen Angaben die optimale Betriebsgröße nahezu<br />

erreicht. Zu vierzig Prozent werden die Weine über die ge hobene<br />

Gastronomie vertrieben, ein Gutteil der Spitzenrotweine auch<br />

im Ausland. Demnächst werde es einen Chardonnay aus dem<br />

Assmannshäuser Höllenberg geben, auch wenn man sich über<br />

die Proteste im Klaren sei. Wie soll man auch dagegen argumentieren,<br />

solange in unmittelbarer Nähe Rebzeilen mit Deckrotweinen<br />

wie der Färbertraube stehen, die bei manchem einheimischen<br />

Winzer dem Spätburgunder mehr Farbe verleihen?<br />

Über die Frage, ob die Welt <strong>Rheingau</strong>er Chardonnay<br />

benötigt, wird man treffich streiten können, auch wenn man<br />

sicher sagen kann, dass es dabei vor allem um die Stilistik und<br />

die Bewahrung einer regionalen Typizität gehen würde − neudeutsch:<br />

den Erhalt des Markenkerns der Region. Denn gut ist<br />

er, der Chardonnay von Chat Sauvage, ohne Frage. Aber schließlich<br />

gibt es auch gute Gründe, warum in Burgund kein Riesling<br />

oder andere vielversprechende Rebsorten angebaut werden.<br />

Die »Wildkatze« ist im <strong>Rheingau</strong> angekommen, obwohl<br />

sie so burgundisch ist, vielleicht: weil sie so burgundisch ist. Das<br />

Weingut erzählt eine faszinierende Geschichte, und was hier in<br />

wenigen Jahren geschaffen wurde, ist spektakulär. Die jungen<br />

Weine sind mehr als vielversprechend und beeindrucken durch<br />

ihre selbstsichere Stilistik. Lagen wie der Rüdesheimer Drachenstein,<br />

der bestenfalls als mittelmäßig galt, wurden überhaupt erst<br />

auf die Landkarte der großen Weine gesetzt. Das letzte Wort<br />

über die <strong>Pinot</strong> Noirs von Chat Sauvage ist freilich noch nicht<br />

gesprochen. Denn der Vergleich mit den großen Domänen der<br />

Côte d’Or – und der ist es, der für Günter Schulz zählt – kann<br />

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gezogen werden, das wird<br />

sich erst in der Zukunft erweisen. Michel Städter hat einmal in<br />

einem Interview gesagt: »Die Philosophie, die Idee sind manchmal<br />

wichtiger als das Terroir.« Sind sie das wirklich? Vielleicht<br />

hat Chat Sauvage noch einen Schritt vor sich.<br />

2010 hat Günter Schulz sein<br />

eigenes Weingut bezogen, ein<br />

modernes Gebäude, dessen<br />

burgunderroter Querriegel<br />

über den besten Johannisberger<br />

Lagen thront. Die Arbeit des<br />

gelernten Önologen Michel<br />

Städter ist eine Herausforderung:<br />

Wie Patchwork<br />

ziehen sich die Weinberge von<br />

Chat Sauvage vom Dachsberg<br />

in Winkel rheinabwärts bis<br />

zum Schlossberg in Lorch.<br />

unterscheiden, werden vom Weingut zu dreistelligen Preisen<br />

angeboten; das ist für deutschen <strong>Pinot</strong> Noir recht offensiv und<br />

rückt die Weine in die Nähe der Spitzengewächse von Winzergrößen<br />

wie Bernhard Huber oder Fritz Becker. Ein bewusst<br />

gesetztes Signal, wie Michel Städter erläutert, denn der Aufwand<br />

rechtfertige den Preis durchaus.<br />

Beim Ausbau der Weine ist Chat Sauvage wesentlich puristischer,<br />

als man es bei einem solchen InvestorenWeingut vermuten<br />

würde. Weinbau begreift Michel Städter in erster Linie<br />

als Landarbeit und nicht als angewandte Technikwissenschaft.<br />

Aus seiner Zeit im Burgund hat er sich ein Selbstverständnis<br />

als Weinbauer bewahrt. Gepflanzt wurden Geisenheimer<br />

Klone 2013, keine französischen Reben. Die klein bis mittelbeerigen<br />

Trauben bieten für die Region den besten Kompromiss<br />

zwischen Traubengesundheit und sensorischer Qualität.<br />

Natürlich pflegt Michel Städter qualitätssteigernde Maßnahmen:<br />

Halbierung der Trauben, naturnahen Weinbau, mehrfache<br />

Selektion im Weinberg, Handlese, Reduzierung der Erntemenge<br />

auf fünfunddreißig Hektoliter pro Hektar. Im Keller ist<br />

dann alles recht einfach: Jahrgangsabhängig geht der eigentlichen<br />

Vergärung eine Kaltmazeration von drei bis fünf Tagen<br />

voraus, vergärt wird in den gleichen offenen Bütten, wie sie auch<br />

im Weingut Krone und bei Fred Prinz stehen. Das Lesegut wird<br />

zu hundert Prozent entrappt – in Michel Städters Augen ein<br />

Hauptstilbildungsmittel − und recht kräftig ein gemaischt. Die<br />

Vergärung dauert vierzehn bis sechzehn Tage, als Hefen kommen<br />

ausschließlich Reinzuchthefen zum Einsatz, wie er es bei Jean<br />

Chartron in Burgund gelernt hat. Der Umgang mit dem Holz<br />

ist eher konservativ, zumeist werden nur etwa zwanzig bis fünf<br />

24 25<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

Fred Prinz<br />

Hallgarten<br />

Fast alle <strong>Rheingau</strong>er Weindörfer sind zum Rhein hin ausgerichtet. Nur einige wenige<br />

landeinwärts gelegene orientieren sich am nahen <strong>Rheingau</strong>gebirge. Hallgarten<br />

liegt hoch über dem Rheintal, nicht weit von den beiden höchsten Er hebungen<br />

des westlichen Taunuskamms, der Hallgarter Zange und der Kalten Herberge.<br />

Hier, knapp unterhalb der Rodungsgrenze, lauten die Flurnamen »Eisweg« oder<br />

»Galgenberg«. In der alten Literatur heißen diese oberen Gemarkungen »Waldflecken«,<br />

im Gegensatz zu den »Rheinflecken« im Tal.<br />

Obwohl der Spätburgunder nur<br />

acht Prozent seines Rebspiegels<br />

ausmacht, schenkt ihm der<br />

Hallgartener Winzer Fred<br />

Prinz besondere Aufmerksamkeit.<br />

Er baut sie im Halbstückfass<br />

aus, die <strong>Pinot</strong> Noirs aus<br />

dem Hendelberg im Barrique.<br />

Hallgarten hat nur vier Weinlagen: Würzgarten, Jungfer,<br />

Hendelberg und Schönhell. Schönhell ist ein Wort,<br />

das man im Munde kauen kann wie den Wein, der hier<br />

wächst. Da scheint, auch wenn man die Etymologie des Wortes<br />

kennt, »schöne Halde«, ein seltener Zauber auf, der deutschen<br />

Orts und Flurnamen innewohnen kann. Der Philosoph<br />

Theodor W. Adorno hat einmal an das Glück erinnert, das diese<br />

Namen verheißen: »Man glaubt, wenn man hingeht, so wäre<br />

man in dem Erfüllten, als ob es wäre. Ist man wirklich dort, so<br />

weicht das Versprochene zurück wie der Regenbogen.« Auf<br />

dem neudeutsch sanierten Marktplatz von Hallgarten weicht<br />

es recht schnell zurück. Es scheint, als habe alles Glück sich in<br />

den hiesigen Wein zurückgezogen.<br />

Hallgarten ist eine alte Weinbaugemeinde, aber richtig<br />

gut leben können hier vom Wein nur wenige. Lediglich eine<br />

Handvoll Haupterwerbswinzer zählt der Ort, dafür gab es hier<br />

lange Zeit gleich drei Genossenschaften. Vor den 1990er Jahren<br />

fand man außerhalb des <strong>Rheingau</strong>s nur selten einen als »Hallgartener«<br />

etikettierten Wein. Ein Großteil der Ernte floss in die<br />

lagenfreien Gutsweine großer Güter aus den Nachbar gemeinden,<br />

die hier einen nennenswerten Besitz haben, oder wurde wegen<br />

zu hoher Säure und niedriger OechsleWerte versektet.<br />

Seit Generationen beschäftigten sich die Familien von<br />

Fred Prinz väterlicher wie mütterlicherseits im Nebenerwerb<br />

mit dem Weinbau und lieferten die Trauben bei einer der örtlichen<br />

Winzergenossenschaften ab. Für ein ÖnologieStudium<br />

im nahen Geisenheim wurde der junge Fred Prinz seinerzeit vom<br />

Vater einer Freundin motiviert. Seine Kommilitonen gingen<br />

nach ihrem Diplom zumeist ins elterliche Weingut zurück,<br />

Fred Prinz ging zu Bernhard Breuer nach Rüdesheim. Allerdings<br />

nicht als Önologe und noch nicht einmal in das Weingut<br />

Georg Breuer, sondern in den Vertrieb von dessen historischer<br />

»Firmenmutter«, dem Weinhaus Scholl & Hillebrand. Das war<br />

stark im Export aktiv, doch für deutsche Weine im Ausland war<br />

es eine verheerende Zeit: schlechte Jahrgänge, Böckser probleme<br />

durch das Pestizid Orthen, der Glykolskandal.<br />

Es waren dennoch lehrreiche Jahre, vor allem weil sich Fred<br />

Prinz zugleich im Zentrum einer Revolution befand. Seit den<br />

frühen Achtzigern arbeiteten immer mehr junge Winzer an<br />

einer Renaissance der großen deutschen Weißweintradition. Der<br />

<strong>Rheingau</strong> stand damals mit vielen brillanten trocknen Riesling<br />

Spätlesen in der ersten Linie. Bernhard Breuer, sein wichtigster<br />

Lehrmeister, dessen rechte Hand Fred Prinz bald werden sollte,<br />

war einer der Hauptinitiatoren der ChartaIdee, die den Anstoß<br />

für die Klassifizierung erst der <strong>Rheingau</strong>er und schließlich aller<br />

deutscher Weinbergslagen gab. Prinz wurde Teil eines Netzwerks<br />

von Spitzenwinzern, Publizisten und Sommeliers, dem<br />

sich ein Gutteil des späteren deutschen Weinwunders verdankte.<br />

Da juckte es auch ihn in den Fingern. 1991 füllte Fred Prinz<br />

seine ersten zweitausend Flaschen Riesling als Nebenerwerbswinzer<br />

ab. Aber zunächst riefen die Hessischen Staatswein güter<br />

Kloster Eberbach. Die waren für den jungen Hallgartener so<br />

etwas wie Nachbarn, schließlich war deren berühmter Steinberg<br />

nur einen Steinwurf vom Hallgartener Hendelberg entfernt.<br />

Auch historisch gab es eine enge Verbindung zwischen dem<br />

Kloster Eberbach und Hallgarten, das von den Zisterziensermönchen<br />

als erste Grangie, als landwirtschaftlicher Gutskomplex<br />

außerhalb des Mutterklosters, gegründet worden war.<br />

Mit Kloster Eberbach schien für Fred Prinz 1993 ein<br />

Traum wahr zu werden. Denn für einen begabten<br />

jungen Önologen aus dem <strong>Rheingau</strong> mit großen<br />

Ambitionen gab es zu dieser Zeit drei Fixsterne: Schloss Vollrads,<br />

Schloss Johannisberg und eben die Staatsweingüter; alle<br />

drei hatten die Geschichte der Region tief geprägt. Bei Vollrads<br />

rumpelte es in diesen Jahren vernehmlich, im Schloss<br />

Johannisberg hatte Domänenrat Schleicher das Heft fest in der<br />

Hand, nur in Eberbach öffnete sich eine Tür. Der frisch gekürte<br />

Direktor Rowald Hepp stellte ihn als Verkaufsleiter ein – mit<br />

Aussicht auf die Leitung der Kellerei. Während dessen machte<br />

Prinz weiterhin nebenher seine eigenen Weine, mit viel Erfolg:<br />

Schon im ersten deutschen WeinGuide des Gault Millau war er<br />

vertreten, im zweiten stieg der »teuerste Nebenerwerbswinzer<br />

des <strong>Rheingau</strong>s« von einer auf zwei Trauben auf. Fred Prinz war<br />

mit seinen nunmehr achttausend Flaschen ein echter Geheimtipp<br />

geworden.<br />

Die Arbeit bei den Staatsweingütern gestaltete sich turbulenter<br />

als erwartet. Rowald Hepp verließ schon 1994 den<br />

Betrieb, verärgert durch dessen Unbeweglichkeit, und auch sein<br />

Nachfolger KarlHeinz Zerbe wurde schon nach sechs Jahren<br />

und mäßigen Erfolgen in Rente geschickt. Immerhin rückte<br />

Fred Prinz enger an die Produktion, und seit unter dem neuen<br />

Direktor Dieter Greiner die Kellerei dem Vertrieb unterstellt<br />

worden war, durfte kein Wein mehr gefüllt werden, zu dem Prinz<br />

nicht sein Plazet gegeben hatte. Doch dann wurde ihm 2002 –<br />

mittlerweile war er endlich als Önologe verantwortlich für die<br />

Produktion der Staatsweingüter – das Hallgartener Weingut<br />

Wolf samt Keller und Lager zum Kauf angeboten. Fred Prinz<br />

und seine Frau Sabine schlugen zu und verdreifachten damit<br />

ihren Weinbergsbesitz auf viereinhalb Hektar – heute sind es<br />

sogar sieben. Nach der Lese von 2003 kündigte er den Staatsweingütern<br />

zum 30. September 2004.<br />

Das Leben als Nebenerwerbswinzer war nun vorbei. Doch<br />

das traf ihn nicht unvorbereitet. Aus seiner Zeit bei Bernhard<br />

Breuer hatte Fred Prinz klare Vorstellungen von der Positionierung<br />

im PremiumBereich. Kein Buhlen um Endabnehmer,<br />

möglichst noch mit Ausschank für die zahlreichen Ausflügler.<br />

Stattdessen Konzentration auf den Fachhandel und<br />

die gehobene Gastronomie. Und auf den Export, in den heute<br />

etwa vierzig Prozent der Produktion fließen, nach Italien etwa,<br />

das Prinz einen der spannendsten Märkte für deutschen Wein<br />

überhaupt nennt. 2005, ein Jahr nach Beginn der Selbst ständigkeit,<br />

nahm der <strong>Rheingau</strong>er Regionalverband des Verbands<br />

Deutscher Prädikats weingüter (VDP) das Weingut Fred Prinz<br />

als Mitglied auf.<br />

Schon früh hatte Fred Prinz mit Spätburgunder experimentiert.<br />

Der war vor der Flurbereinigung in den weniger<br />

begünstigten Höhenlagen gar nicht zugelassen, statt dessen<br />

standen hier MüllerThurgau und Portugieser. Doch mit dem<br />

beginnenden Klimawandel änderte sich die Wertschätzung<br />

dieser Lagen. Schon die Eltern hatten im Hendelberg mindere<br />

Rebsorten ausgerissen und Spätburgunder gepflanzt, und 1991,<br />

im Jahr seiner ersten Produktion, hatte Fred Prinz neben Riesling<br />

auch ein erstes Fass Spätburgunder ausgebaut.<br />

Für die Ernte 1992 wurde ein erstes BarriqueFass gekauft,<br />

und 1993 »zum ersten Mal Rotwein statt roter Wein« erzeugt.<br />

Der Wein allerdings war eine Karikatur. Der hoch schießende<br />

Saft der jungen Reben ließ den Alkohol in die Höhe gehen,<br />

zumal in den tiefgründigen, nährstoffreicheren Lagen: 15 bis<br />

15,5 Volumenprozent warfen den Wein aus der Balance. Darüber<br />

hinaus war die Substanz zu dünn, das junge Holz zu intensiv<br />

und zu allem Überfluss wurde auch noch zu wenig geschwefelt.<br />

Viel mehr konnte man nicht falschmachen. Doch Fred Prinz<br />

nahm es sportlich.<br />

Er begann, im Weinberg stark auszudünnen, und führte die<br />

grüne Ernte ein. Er begrünte die Rebzeilen, um für die Rebe<br />

Stress zu erzeugen. Dadurch wurden die Beeren kleiner und die<br />

Trauben lockerer, zudem erhöhte sich der Anteil an Farbstoff<br />

und es entstand weniger Fäulnis. Nicht in jedem Jahr gelangte<br />

der Spätburgunder auch tatsächlich in die Flasche, in manchen<br />

26 27<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

wurden einfach die Trauben verkauft, in anderen ein frischer<br />

Weißherbst erzeugt. Erst nach dem Jahrgang 2003 wurde entschieden,<br />

den Spätburgunder zu einer festen Größe im Angebot<br />

zu machen.<br />

2005 pflanzte Fred Prinz die klassischen kleinbeerigen<br />

Burgunder klone 777, doch richtig glücklich machten sie den<br />

Winzer nicht. Zwei Jahre später wählte er für neue Flächen<br />

klein und gemischtbeerige Klone aus Geisenheim, die im<br />

Alkohol moderatere Weine ergaben und weniger empfindlich<br />

für die im <strong>Rheingau</strong> häufig drohende Boytritis waren. Der entscheidende<br />

Punkt aber bestand in der Auswahl der Parzellen im<br />

Hall gartener Hendelberg. Denn an den steilen, höher gelege nen<br />

Partien dieser Lage dringt, wie in Assmannshausen, der Phyllitschiefer<br />

des Taunuskamms bis knapp unter die Weinbergs krume<br />

vor. Kein Wunder, dass die Roten rasch besser wurden.<br />

Zunächst wurden die Spätburgunder, die in den Verkauf<br />

gingen, als trockne Spätlesen gefüllt, 2003 dann<br />

erst malig eine Spätlese R. 2008 etikettierte Fred Prinz<br />

neben einem einfachen Spätburgunder QbA einen ersten Hallgartener<br />

Hendelberg, dessen Trauben aus der ältesten Parzelle<br />

der Lage stammten. Im Jahr darauf, dem Spitzenjahrgang 2009,<br />

gab es schließlich den ersten Hendelberg R, und nachdem seit<br />

2012 auch weinbaurechtlich französische Bezeichnungen auf<br />

dem Etikett erlaubt sind, heißt der Spitzenwein Reserve, zudem<br />

ist er als »Erste Lage« klassifiziert. In Kürze werden alle Spätburgunder<br />

im Weingut Prinz aus dem Hallgartener Hendelberg<br />

stammen.<br />

In den elf Jahren, die Fred Prinz für die Staatswein güter<br />

arbeitete, hat nicht zuletzt die Teilnahme an den großen Altweinund<br />

Raritätenproben seinen Blick auch auf den eigenen Riesling<br />

Anbau beeinflusst. Natürlich hatte er auch die Roten aus<br />

Assmannshausen intensiv kennengelernt. Doch deren damalige<br />

»süßsaure« Stilistik lehnte er ab. Seine Bezugspunkte<br />

waren Burgund und die jungen, wilden RotweinPioniere in<br />

Deutschland.<br />

Dabei weiß er genau, dass der Spätburgunder, zumal aus<br />

einer so ausgezeichneten wie schwierigen Lage wie dem Hendelberg,<br />

alle Extreme und jede Nachlässigkeit bestraft. Ziel ist, die<br />

HendelbergCharakteristik herauszuarbeiten, mit einem klaren<br />

Fokus auf die Zugänglichkeit. Zu viel für die ferne Zukunft zu<br />

produzieren sei gefährlich, meint Fred Prinz, gerade mit Blick<br />

auf die heranwachsende WeintrinkerGeneration. Wer von den<br />

heute Zwanzigjährigen, so fragt er sich, wird noch über genügend<br />

Platz zum Lagern oder gar einen eigenen Weinkeller verfügen?<br />

Nach fünf Jahren sollen seine Weine daher eine erste<br />

PlateauPhase erreicht haben.<br />

Für ein Weingut, dessen SpätburgunderAnteil am Rebspiegel<br />

nur bei acht Prozent liegt, ist der Aufwand bei der<br />

Rotweinerzeugung enorm. Die unterschiedlichen Klonund<br />

Hangsituationen etwa bedingen unterschiedliche Lesezeitpunkte.<br />

Dabei werden die Partien für die Reserve mittlerweile<br />

am ersten Tag der Lese geerntet – vor einem Jahrzehnt<br />

noch undenkbar. Auch jeder andere Schritt in der Produktion<br />

richtet sich nach dem jeweiligen Jahrgang und dem Zustand des<br />

Lesegutes. Die Trauben werden von Hand entrappt, es sei denn,<br />

in Jahren der Überreife könne den Trauben ein wenig Struktur<br />

aus dem Gerbstoff der Stängel gut tun. Die Beeren werden<br />

nur leicht gequetscht, nach einer spontanen Angärung übernehmen<br />

Reinzuchthefen die Fermentation. Dabei steht der<br />

Hendelberg zwölf bis vierzehn Tage in offenen Bütten auf der<br />

Maische, der einfache Spätburgunder etwas kürzer. Der Tresterhut<br />

wird maximal dreimal am Tag untergetaucht.<br />

Es folgt eine Nachmazeration von gut einer Woche. Ein<br />

solides, aber weiches Tanningerüst ohne Härten ist der entscheidende<br />

Faktor für den weiteren Ausbau im Halbstückfass<br />

beziehungsweise im Barrique für den Hendelberg. Mit einer<br />

vorherigen Kaltmazeration, wie sie manche Spitzenwinzer<br />

anwenden, hat Fred Prinz keine guten Erfahrungen gemacht.<br />

Er empfindet die dabei entstehende intensive Aromatik von<br />

roten Früchten als aufgesetzt. Abgestochen wird nach einem<br />

Jahr, die Fässer – manchmal aus AllierEiche, aber auch aus<br />

anderen feinporigen, zumeist mediumgetoasteten Hölzern –<br />

kauft er immer erst »situativ« nach der Ente und in Absprache<br />

mit seinem Sohn Florian, der allmählich in den Betrieb einsteigt.<br />

Der Wein wird nicht geschönt, aber je nach Trübstoffen<br />

in manchen Jahren grob filtriert.<br />

Die Rotweine von Fred Prinz sind Bergweine aus dem<br />

<strong>Rheingau</strong> – durch das Gestein, die steile Exposition und die<br />

langen Hänge und Reifezeiten am Rebstock. Aus Lagen an<br />

der Grenze, von kühler Art. Viel verbindet die Weine mit<br />

dem Höllenberg aus Assmannshausen, auch wenn sie, gegenüber<br />

dem großen Klassiker, absolute Newcomer sind. Wäre der<br />

<strong>Rheingau</strong> eine Familie, würde man von CoolClimateEnkeln<br />

sprechen. Und wie der Senior ist auch der Junior zweisprachig<br />

aufgewachsen. Fred Prinz denkt darüber nach, künftige Jahrgänge<br />

des Hendelberg »<strong>Pinot</strong> Noir« statt »Spätburgunder«<br />

zu nennen. Und es braucht nicht viel, um vorherzusagen, dass<br />

es nicht mehr lange dauern wird, bis diese <strong>Pinot</strong>s von Fred Prinz<br />

aus dem Hallgartener Hendelberg das gleiche Glück bereiten<br />

werden, wie es schon heute seine Rieslinge aus der Jungfer und<br />

der Schönhell tun. •<br />

Der Hendelberg, eine zur<br />

Sonne ausgerichtete Erste<br />

Lage, ist so ausgezeichnet<br />

wie schwierig. Ihre Schieferverwitterungsböden<br />

verleihen<br />

dem Spätburgunder<br />

Hendel berg Reserve Eleganz<br />

und Mineralik.<br />

28 29<br />

FINE 4 | 2015 FINE RHEINGAU

FINE TASTING<br />

Stefan Pegatzky verkostet vierundzwanzig <strong>Rheingau</strong>er Spätburgunder<br />

aus den Jahrgängen 2013 bis 2006<br />

Weingut Krone, Assmannshausen<br />

2008 Assmannshäuser Höllenberg 88 P<br />

Sehr helle, recht »deutsche« SpätburgunderAnmutung. In der<br />

Nase Sauerkirsche und feine Röstaromen. Zarte, kühle Eleganz bei<br />

mittlerer Länge. Sehr pur.<br />

2009 Assmannshäuser Höllenberg 90 P<br />

Rubinrot bei mittlerer Farbdichte. Würzigbeerenfruchtige Nase,<br />

am Gaumen dicht, mit gutem »Schmalz«, dabei präzise und lagentypisch.<br />

Schön eingebundenes Holz.<br />

2010 Assmannshäuser Höllenberg 87 P<br />

Ein Jahr mit schwieriger Ernte, in dem das Weingut auf den »Juwel«<br />

verzichtet hat. Sehr maskuliner Wein mit prononcierter Säure und<br />

feinen Bittertönen. Brombeere, Pflaume neben Kräuternoten. Hoher<br />

Extrakt, körnige Tannine. Braucht Zeit.<br />

2011 Assmannshäuser Höllenberg 91 P<br />

Der Wein markiert einen leichten Stilwechsel; dunkles, burgundisch<br />

anmutendes Purpur, in der Nase Cassis, Brombeeren, etwas Kaffee.<br />

Dicht und strukturiert, zeigt bereits spürbare Eleganz durch eine gute<br />

Säure und eingebundenes Holz.<br />

2012 Assmannshäuser Höllenberg 90 P<br />

Jugendlich und noch etwas karg. Purpurne Farbe, in der Nase nach<br />

Belüftung Brombeere und Bitterschokolade. Noch dominiert ein<br />

frisches, aber feines Tannin am Gaumen. Wird seine Eleganz sicher<br />

in einigen Jahren zeigen.<br />

2006 Juwel (aus der DreiLiterFlasche) 89 P<br />

Schwieriges Jahr mit sintflutartigem Septemberregen. Die Winzer<br />

standen vor der Wahl, entweder zu früh, und damit unreifes, oder<br />

zu spät, also faules Lesegut zu ernten. Der zweite JuwelJahrgang war<br />

ein großes Risiko und wurde nur durch extreme Selektion im Weinberg<br />

realisiert. Heute präsentiert sich der Wein sehr kernig und von<br />

einer markanten Säure getragen, relativ hell mit ziegel roten Re flexen,<br />

dabei sehr würzig mit Noten von Pflaumen, Orangen schalen, Oregano<br />

und Leder.<br />

2007 Juwel 93 P<br />

Die bis dato früheste Rebblüte im <strong>Rheingau</strong> führte trotz kühlem<br />

September zu einem sehr frühen Reifezeitpunkt und perfekten Bedingungen<br />

für Spitzenweine. Wie bei diesem dichten, extrakt reichen und<br />

dennoch feinen Juwel: Für die nötige Spannung sorgt der Anteil aus<br />

dem kühleren Frankenthal. Sehr klassische, reintönige Aromen von<br />

dunklen Früchten.<br />

2008 Juwel 90 P<br />

Die frühe Rebblüte weckte die Hoffnung auf einen neuen 2007er,<br />

doch die ging im Herbstregen unter. Anders als 2006 bleiben die<br />

Weine, bei entsprechendem Aufwand, sehr reintönig. Der Juwel entwickelt<br />

trotz merklich kühlerer Art und prononcierter Mineralität<br />

einen guten Druck. Das rassige Säuregerüst verspricht dem Geduldigen<br />

eine lange Zukunft.<br />

2009 Juwel 92 P<br />

Quantitativ kleine Ernte mit sehr gesundem, hoch konzentriertem<br />

Lesegut. Das Ergebnis ist ein bereits sehr präsenter, enorm dichter<br />

und dennoch saftiger Wein. Klassische Cassisnoten, feine, gut eingebundene<br />

Holzwürze. Gute Länge mit einer tragenden Säure und<br />

geschmeidigen Tanninen.<br />

2011 Juwel 93 P<br />

Ein Jahrgang mit Wetterkapriolen, in dem der Höllenberg seine<br />

ganze Klasse zeigt. Noch sehr jung und verschlossen. Etwas schwarze<br />

Johannis und Brombeere, noch ist die Nase deutlich vom Barrique<br />

markiert. Intensive, kühle Mineralität, recht maskulin bei reichem<br />

Extrakt, Länge und straffer Säurestruktur.<br />

» … Terra di Monteverro<br />

is a gorgeous wine «<br />

WINE ADVOCATE BY ROBERT PARKER<br />

Monteverro · Strada Aurelia Capalbio 11 · I-58011 Capalbio (GR), Italia<br />

www.monteverro.com<br />

30 FINE 4 | 2015

Chat Sauvage, Geisenheim<br />

2011 <strong>Rheingau</strong> 86 P<br />

Für den EinstiegsSpätburgunder schon eine hohe Farbdichte bei<br />

dunklem Purpur, in der Nase neben reifen roten Früchten etwas<br />

Lakritz. Weiche Säure, dichte Fruchtsüße, wirkt etwas inter national,<br />

macht aber Spaß.<br />

2007 Rüdesheimer Drachenstein Spätlese 90 P<br />

Mittlere Farbdichte, delikate, gut entwickelte <strong>Pinot</strong>Nase, etwas<br />

Himbeere, zartes Holz. Am Gaumen eine hohe Transparenz bei harmonischer<br />

Säure und feinkörnigen Gerbstoffen. Mineralität und gute<br />

Länge bei ausreichendem Druck.<br />

2011 Rüdesheim 87 P<br />

Dichtes Burgunderrot, etwas rote Früchte und Tabak in der Nase.<br />

Auch hier neben einer gewissen Erdigkeit viel Fruchtsüße am Gaumen.<br />

Ein Tick vordergründig und opulent, vermutlich aus recht jungen<br />

Reben.<br />

2009 Assmannshäuser Frankenthal Erstes<br />

Gewächs<br />

Der Jahrgang, der Chat Sauvage den Durchbruch bescherte. Sehr<br />

seriöse Nase mit Cassis, Würze und sehr gut integriertem Holz. Kühle<br />

mineralische Komplexität mit feiner Säure, viel Kraft und Rasse, noch<br />

deutlich jugendlichem Grip. Sehr gutes Potential.<br />

92 P<br />

2012 Lorcher Schlossberg 90 P<br />

Kühle, noch rauchige Nase. Recht kernig mit kräutrigen Aromen,<br />

zurückhaltender Frucht. Lebendige Säure und derzeit noch etwas<br />

dominierende Tannine sowie spürbarer, aber nicht störender Alkohol.<br />

2012 Lorcher Kapellenberg 91 P<br />

Herbe dunkle Beeren und merkliche Röstaromen in der Nase. Gute<br />

Struktur, feine Mineralik. Auch hier ist die Säure noch präsent, das<br />

Tannin dagegen ausgesprochen feinkörnig. Gute Zukunft.<br />

2013 Lorcher Kapellenberg 92 P<br />

Noch verhaltene Nase von Brombeeren, etwas schwarze Johannisbeere<br />

und Noten vom jungen Holz. Bei aller Kraft doch auch transparent<br />

in seiner Struktur, fleischig und komplex.<br />

2013 Rüdesheimer Drachenstein 94 P<br />

Konzentriertes dunkles Burgunderrot. Trotz der gerade erfolgten<br />

Füllung schon sehr würzige Aromen von dunklen Beeren und perfektem<br />

Holzeinsatz. Bei aller Wucht doch verblüffend elegant und<br />

kühl, sehr viel Druck bei großer Komplexität und bereits angedeuteter<br />

Tiefe, bestens eingebundene Säure und Gerbstoffe.<br />

Weingut Prinz, Hallgarten<br />

2013 Hendelberg 89 P<br />

Beide 2013er Hendelberg wurden unlängst gefüllt, dabei lag auch<br />

der »einfache« dieses Jahr vierundzwanzig statt der üblichen achtzehn<br />

Monate in (gebrauchten) Barriques. Dunkles, aber transparentes<br />

Rubin mit purpurvioletten Reflexen, duftig, elegant, gut strukturiert<br />

mit viel Saft. Schwarze Beeren in der Nase, feine Würznoten.<br />

Sehr gelungen.<br />

2013 Hendelberg Reserve 92 P<br />

Die Reserve demonstriert das unterschätzte Potential des Jahrgangs.<br />

Intensive Farbtiefe, Brombeere und Rauch in der Nase, am Gaumen<br />

dicht, noch in der Fruchtphase, aber bereits komplex, sehr gut eingebundenes<br />

Holz. Wird sich bald verschließen und sich in einigen Jahren<br />

als der wohl beste Spätburgunder von Fred Prinz bis dato erweisen.<br />

2012 Hendelberg 86 P<br />

Aus einem Jahr mit wenig Ertrag, viel Extrakt, aber auch mitunter<br />

kantiger Säure, zeigt sich der Wein noch etwas spröde. Verhaltenes<br />

Bouquet von roten Beeren und Trockenkräutern. Das etwas trocknende<br />

Holz dominiert derzeit. Gute Mineralität, kühle Frucht und<br />

Nachhaltigkeit.<br />

2012 Hendelberg Reserve 88 P<br />

Recht nah am »einfachen« Hendelberg, dabei bei prononcierter,<br />

mineralischer Säure mehr Dichte. In der Nase ist das neue Holz<br />

präsent.<br />

2010 Hendelberg »R« 88 P<br />

Gut entwickelt aus einem schwierigen Jahr. Dunkles Rubin, erste<br />

ziegel rote Reflexe. In der Nase schwarze und rote Beeren, dazu etwas<br />

Waldboden. Mittelgewichtige Struktur bei lebendiger und strukturierender<br />

Säure. Gut eingebundenes Holz.<br />

2008 Hendelberg 87 P<br />

Die Premierenabfüllung aus dem Hendelberg zeigt sich voll entwickelt.<br />

Mittleres Rubin mit leichtem Ziegelrand. In der Nase Erdbeeren,<br />

rote Johannisbeeren und Laub. Weiche Säure und Gerbstoffe,<br />

mittlere Dichte und Länge. •<br />

32 FINE 4 | 2015

FINE<br />

DAS WEINMAGAZIN<br />

SCHLAGEN SIE ZU<br />

UNTER DEM STICHWORT »ACHTFUERSECHS«<br />

BESTELLEN SIE IM ABONNEMENT ACHT AUSGABEN<br />

ZUM PREIS VON SECHS FÜR NUR € 120,–<br />

INKL. VERSAND (D) | BESTELLUNG PER TELEFON +49 611 50 55 840,<br />

FAX +49 611 50 55 842 ODER PER E-MAIL ABO@FINE-MAGAZINES.DE