men Schelhorn, Schellhorn oder Schöllhorn - Die Genealogie der ...

men Schelhorn, Schellhorn oder Schöllhorn - Die Genealogie der ...

men Schelhorn, Schellhorn oder Schöllhorn - Die Genealogie der ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

18<br />

Ergänzend mag noch erwähnt werden, dass Zweifel darüber bestehen, ob das althochdeutsche<br />

Wort scela, mittelhochdeutsch Schelch, wirklich die Bezeichnung für<br />

den Riesenhirsch (Megaceros) war. Es wird die Ansicht vertreten, dass unter Schelch<br />

das männliche Elentier, im Gegensatz zum weiblichen Elch, zu verstehen sei. In einer<br />

Abhandlung „Der Riesenhirsch“, von Prof. Dr. Karl Hescheler, die im Neujahrsblatt<br />

1909 <strong>der</strong> Naturforschenden Gesellschaft Zürich erschienen ist, wird folgendes<br />

aufgeführt:<br />

Im Nibelungenliede ist in den Versen 3753 – 3773 <strong>der</strong> St. Galler Handschrift<br />

(von <strong>der</strong> Hagens Ausg. 1816) von den Jagdtaten Siegfrieds die Rede, und es findet<br />

sich die Stelle:<br />

„Darnach sluoch er schiere einen wisent und einen elch,<br />

starcher uore viere, und einen grim<strong>men</strong> schelch;<br />

sin ros in truoch so balde, daz er im nicht entrann:<br />

hirze <strong>o<strong>der</strong></strong> hinden chunde im wenich engan. 1<br />

Der „grimme Schelch“ soll nun <strong>der</strong> Riesenhirsch sein, <strong>der</strong> also darnach noch<br />

zu den Zeiten des Mittelalters in den germanischen Gauen gelebt hätte. Viel<br />

Scharfsinn und, man darf wohl auch sagen, viel Papier und Tinte ist an die Aus-<br />

legung dieser Stelle seither verwendet worden. Wir müssen uns versagen, auf das<br />

Nähere einzugehen und wollen uns mit dem einem Hinweis auf eine neuere Zusam<strong>men</strong>-<br />

stellung dieser Literatur mit ihren verschiedenen Auffassungen begnügen, die von<br />

Dahms (1898= publiziert worden ist und worin dieser Autor selbst den Beweis zu<br />

erbringen versucht, dass in dem Schelch das männliche Elentier, im Gegensatz<br />

zu „Elch“, dem weiblichen, verstanden sei 2 . <strong>Die</strong> Diskussion, die sich an diese<br />

Publikation knüpft, in <strong>der</strong> Wilser (1898) wie<strong>der</strong> für die wenige Jahre früher von<br />

Hahn (1892) vertretene Anschauung einsteht, es sei <strong>der</strong> Schelch ein Wildhengst,<br />

lag Dahms (1898 a) selbst geneigt wäre, seine Auffassung zugunsten <strong>der</strong> Aus-<br />

legung Schelch (Megaceros) wie<strong>der</strong> aufzugeben, beweist deutlich genug, dass man<br />

auch heute noch nicht sicher sagen kann, was unter Schelch zu verstehen ist;<br />

dass wir aber den Megaceros mit guten Gründen ausschliessen dürfen, ist einger-<br />

massen sicher und soll unten noch weiter erörtert werden. Der Name „Schelch“<br />

<strong>o<strong>der</strong></strong> „scelo“ kommt auch in an<strong>der</strong>n Doku<strong>men</strong>ten des Mittelalters vor, ist aber hier<br />

ebenso fraglicher Natur wie im Nibelungenlieg.<br />

Nach diesen Feststellungen seien noch einige an<strong>der</strong>e Ableitungen des Na<strong>men</strong>s erwähnt.<br />

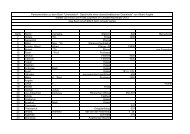

Der heutige Weiler <strong>Schöllhorn</strong>, Gemeinde Spindelwag, <strong>der</strong> als Hof <strong>Schellhorn</strong> schon 1469 genannt<br />

wird, liegt wenige Wegstunden westlich von Memmingen, und zwar auf einer Höhe, die<br />

gegen die Vereinigung zweier Bäche wie ein Horn ausläuft. Aus <strong>der</strong> Karte S. 21 ist dies deutlich<br />

zu ersehen.<br />

Das Württ. Statistische Landesamt äussert sich zu <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Herkunft des Na<strong>men</strong>s <strong>Schöllhorn</strong><br />

ungefähr wie folgt:<br />

„Es ist zweifelhaft, ob es sich hier ursprünglich um einen Orts- <strong>o<strong>der</strong></strong> um einen Personen-na<strong>men</strong><br />

handelt. „Horn“ findet sich in Orts- und Flurna<strong>men</strong> häufig und bedeutet einen Berg-vorsprung<br />

<strong>o<strong>der</strong></strong> eine in einen See vorspringende Landzunge. Das Wort „Schell“ <strong>o<strong>der</strong></strong> „Schöll“ ist mehrdeutig<br />

und kann sowohl mit Schele-Hengst (Beschäl-Hengst) <strong>o<strong>der</strong></strong> mit Schelle (von Schall kom<strong>men</strong>d)<br />

zusam<strong>men</strong>hängen.“<br />

1 In <strong>der</strong> Übertragung von H. A. Junghans:<br />

Darnach schlug er zu Tode einen Wisent, einen Elch,<br />

Der starken Auer viere und einen grim<strong>men</strong> Schelch;<br />

Sein Roß trug ihn geschwinde, so daß ihm nichts entrann;<br />

Der Hirsche und <strong>der</strong> Hinden <strong>der</strong> Degen bei<strong>der</strong> viel gewann<br />

2 I n Brockhaus‘ Konversations-Lexikon v. 1883 ist die Ansicht vertreten, dass Schelch und<br />

Elch identisch seien: „Wahrscheinlich ist mit dem Ausdruck „grimmer Schelch“ (im Nibelungen-<br />

liede) ebenfalls des Elentier gemeint.