Fachtagung 2010 - BQM

Fachtagung 2010 - BQM

Fachtagung 2010 - BQM

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

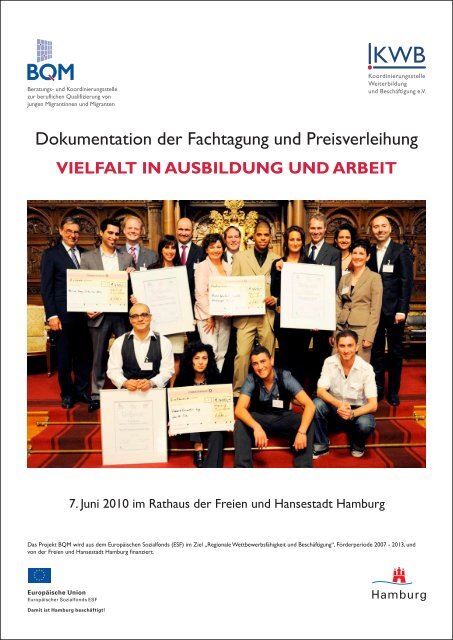

Dokumentation der <strong>Fachtagung</strong> und Preisverleihung<br />

Vielfalt in ausbildung und arbeit<br />

7. Juni <strong>2010</strong> im Rathaus der Freien und Hansestadt Hamburg<br />

Das Projekt <strong>BQM</strong> wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, Förderperiode 2007 - 2013, und<br />

von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert.

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Impressum<br />

Titel Dokumentation der <strong>Fachtagung</strong> „Vielfalt in Ausbildung und Arbeit“ –<br />

7. Juni <strong>2010</strong> im Hamburger Rathaus<br />

Herausgeber KWB – Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V.<br />

Haus der Wirtschaft<br />

Kapstadtring 10<br />

22297 Hamburg<br />

Tel. 040 637855-00<br />

Fax 040 637855-99<br />

www.kwb.de<br />

info@kwb.de<br />

Projekt <strong>BQM</strong> – Beratungs- und Koordinierungsstellezur beruflichen<br />

Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten<br />

www.bqm-hamburg.de<br />

Fotos © Jörg Müller<br />

Redaktion Funda Erler<br />

Lektorat Monika Ehmke<br />

eralp@kwb.de, ehmke@kwb.de<br />

2

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Inhalt<br />

Vorwort 5<br />

Tagungsprogramm 7<br />

Begrüßung Christa Goetsch – Zweite Bürgermeisterin der Freien und<br />

Hansestadt Hamburg 8<br />

Anmoderation Hansjörg Lüttke – Geschäftsführender Vorstand KWB e. V. 13<br />

Keynote I<br />

Dr. Thomas Liebig – OECD 16<br />

Preisverleihung<br />

Grußwort Uli Wachholtz – Präsident UVNord Vereinigung der Unternehmensverbände<br />

in Hamburg und Schleswig-Holstein e. V. 26<br />

Laudationes <strong>BQM</strong>-Vertreter/-innen 30<br />

Keynote II<br />

Monika Rühl – Leiterin Change Management und Diversity, Deutsche Lufthansa AG 36<br />

Podiumsdiskussion<br />

„Regionales Übergangsmanagement und Migration“ 45<br />

Thematische Foren<br />

Forum 1 „Eine glückliche Beziehung“<br />

Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen 49<br />

Forum 2 „Gute Besserung und Alhamdulillah“<br />

Interkulturelle Öffnung im Gesundheitsbereich 58<br />

Forum 3 „Den Abschluss im Gepäck“<br />

Zur Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse 67<br />

3

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Forum 4 „Wissen wie es weitergeht“<br />

Interkulturell sensible Beratung in Schule, Berufsorientierung und<br />

Arbeitsvermittlung 74<br />

Forum 5 „Starke Tandems“<br />

Mentoring in Öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft als Beitrag 80<br />

zur Chancengleichheit<br />

Zusammenfassung und Ausblick 92<br />

Danksagung 94<br />

4

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Christa Goetsch – Zweite Bürgermeisterin der Freien und<br />

Hansestadt Hamburg<br />

„Exzellente Fachkräfte tragen ent-<br />

scheidend zu wirtschaftlichem Wohlstand<br />

und gesellschaftlicher Entwicklung bei. Wir<br />

brauchen in Deutschland gut ausgebildete<br />

junge Leute, die die Herausforderungen in<br />

Wirtschaft, Gewerbe, Handwerk und<br />

Handel meistern können. Es gilt deshalb<br />

alle Talente zu fördern, Vorbehalte zu<br />

überwinden und Jugendliche mit<br />

Migrationshintergrund einzuladen, ihre<br />

Arbeitskraft und ihren Erfahrungsschatz in<br />

Unternehmen einzubringen.“<br />

„Migrantinnen und Migranten besitzen<br />

Kompetenzen, die sehr wertvoll sind:<br />

Mehrsprachigkeit und Kenntnis der ver-<br />

schiedenen Kulturen. Hamburg braucht<br />

diese Talente. Deshalb möchten wir allen<br />

Jugendlichen gute Chancen in Bildung und<br />

Ausbildung ermöglichen. Entscheidend ist,<br />

ihre individuellen Fähigkeiten zu erkennen<br />

und alles zu tun, damit sie diese in Beruf<br />

und Arbeit einbringen können.“<br />

Ole von Beust – Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt<br />

Hamburg<br />

5

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Vorwort<br />

Die zum sechsten Mal stattfindende Preis-<br />

verleihung und <strong>Fachtagung</strong> „Vielfalt in<br />

Ausbildung und Arbeit“ machte <strong>2010</strong><br />

innovative Praxisbeispiele der gelungenen<br />

beruflichen Integration einem breiten<br />

Fachpublikum sichtbar. Sie ermöglichte<br />

den Teilnehmer/-innen sich über Good<br />

Practices im Bereich Diversity<br />

Management auszutauschen, migrations-<br />

spezifische Themen zu diskutieren und<br />

innovative Ansätze in der Förderung von<br />

Auszubildenden mit Migrationshintergrund<br />

kennenzulernen.<br />

In einer feierlichen Zeremonie wurden<br />

Unternehmen ausgezeichnet, die sich vor-<br />

bildlich für Jugendliche mit Migrations-<br />

hintergrund einsetzen.<br />

Die diesjährigen Preisträger sind:<br />

• Kühne + Nagel (AG & Co.) KG,<br />

• Auto Wichert GmbH Ulzburger<br />

Straße und<br />

• Haar & Cosmetic by Mister No.<br />

Die Veranstaltung ist Teil des „Aktions-<br />

plans zur Bildungs- und Ausbildungs-<br />

förderung junger Menschen mit<br />

Migrationshintergrund“ und wird von der<br />

<strong>BQM</strong> gemeinsam mit der Vereinigung der<br />

Unternehmensverbände in Hamburg und<br />

Schleswig-Holstein e. V. (UVNord) durch-<br />

geführt.<br />

Zweite Bürgermeisterin Christa Goetsch mit den<br />

Preisträgern <strong>2010</strong><br />

6

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Tagungsprogramm<br />

09:30 – 10:00 Ankunft und Begrüßungskaffee<br />

10:00 – 10:15 Begrüßung und Eröffnungsrede<br />

Christa Goetsch – Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg<br />

10:15 – 10:20 Anmoderation<br />

10:20 – 10:40 Keynote 1<br />

Hansjörg Lüttke – Geschäftsführender Vorstand KWB e. V.<br />

Dr. Thomas Liebig – OECD<br />

10:40 – 11:05 Preisverleihung<br />

11:05 – 11:20 Keynote 1I<br />

Uli Wachholtz – Präsident UVNord – Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg<br />

und Schleswig-Holstein e. V.<br />

Monika Rühl – Leiterin Change Management und Diversity, Deutsche Lufthansa AG<br />

11:20 – 11:30 Musikalisches Intermezzo<br />

�����������������<br />

11:30 – 12:30 Podiumsdiskussion<br />

Karl Gernandt – Delegierter des Verwaltungsrates Kühne + Nagel<br />

International AG<br />

Mely Kiyak – Freie Journalistin und Autorin<br />

Dr. Thomas Liebig – OECD<br />

12:30 – 14:00 Mittagspause<br />

Monika Rühl – Leiterin Change Management und Diversity, Lufthansa<br />

Mark Terkessidis – Freier Autor und Journalist<br />

Moderation: Julia-Niharika Sen – NDR<br />

14:00 – 16:00 Thematische Foren<br />

7

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation<br />

Begrüßung Christa Goetsch -<br />

Zweite Bürgermeisterin der Freien und<br />

Hansestadt Hamburg<br />

Sehr geehrter Herr Wachholtz,<br />

sehr geehrter Herr Dr. Liebig,<br />

sehr geehrter Herr Lüttke,<br />

meine sehr verehrten Damen und Herren,<br />

ich darf Sie ganz herzlich hier im Rathaus<br />

im Namen des Senats der Freien und<br />

Hansestadt begrüßen und freue mich, dass<br />

heute wieder dieser wunderbare Preis<br />

„Vielfalt in Ausbildung und Arbeit“ ver-<br />

liehen wird.<br />

Im Aktionsplan zur „Bildungs- und Aus-<br />

bildungsförderung junger Menschen mit<br />

Migrationshintergrund“, der 2006 vom<br />

Ersten Bürgermeister gestartet wurde,<br />

ziehen alle an einem Strang: private und<br />

öffentliche Unternehmen, die Arbeits-<br />

agentur und die team.arbeit.hamburg, die<br />

<strong>BQM</strong>, der Unternehmensverband Nord,<br />

Gewerkschaften, die Handels- und die<br />

Handwerkskammer und Behörden.<br />

Das ist schon ein beachtlicher Zu-<br />

sammenschluss, den man nicht oft genug<br />

hervorheben kann. Unser gemeinsames<br />

Ziel war und ist es, auf die Potenziale und<br />

Chancen aufmerksam zu machen, die wir<br />

in Hamburg, in den vielen jungen<br />

Menschen mit Migrationshintergrund, mit<br />

Einwanderungsgeschichte, haben.<br />

Begrüßungsrede von der Zweiten Bürgermeisterin<br />

Christa Goetsch<br />

Wir wollen alle gemeinsam die Ausgangs-<br />

bedingungen für diese Jugendlichen ver-<br />

bessern, damit sie ihr Können in Schule<br />

und in der Berufsausbildung voll entfalten<br />

können. Wenn sie zeigen können, was in<br />

ihnen steckt, wenn sie merken, dass ihnen<br />

jemand etwas zutraut und ihre Leistungen<br />

anerkennt, wachsen diese Jugendlichen oft<br />

regelrecht über sich hinaus und sind<br />

dadurch wieder Vorbilder für andere. Ich<br />

glaube dieser Bewusstseinswandel ist das,<br />

was wir dringend brauchen:<br />

8

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Denn es gilt heute, – auch vor dem<br />

Hintergrund der demografischen Ent-<br />

wicklung – umso mehr: Hamburg braucht<br />

alle Talente!<br />

In der ersten Phase des Aktionsplans ging<br />

es darum, möglichst viele Ausbildungs-<br />

plätze für Jugendliche mit Migrations-<br />

hintergrund bereitzustellen. Mittlerweile<br />

haben wir die Ziele wesentlich aus-<br />

geweitet.<br />

Einen besonderen Schwerpunkt bilden<br />

Partnerschaften zwischen Schulen und<br />

Unternehmen. Diese Partnerschaften<br />

unterstützen viele Jugendliche sehr erfolg-<br />

reich, den Übergang von Schule in die<br />

Ausbildung oder das Studium gut zu<br />

meistern. Es gibt mittlerweile ein wunder-<br />

bares, sehr anschauliches Handbuch, das<br />

ich allen interessierten Schulen und<br />

Unternehmen, allen „Anfängern“ und<br />

„Fortgeschrittenen“ dieser Partner-<br />

schaften nur wärmstens empfehlen kann!<br />

Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen hier, wie<br />

solche Partnerschaften aufgebaut und gut<br />

geführt werden können.<br />

Ein weiterer Schwerpunkt des aktuellen<br />

Aktionsplans ist die interkulturelle Eltern-<br />

arbeit. Eltern werden als Multiplikator/-<br />

innen geschult, um andere Eltern in einer<br />

Art Schneeballsystem für die Chancen<br />

dualer Ausbildung zu sensibilisieren. Die<br />

Zusammenarbeit, das Vertrauen zwischen<br />

Elternhaus und Schule ist eine ganz<br />

wichtige Basis für den Erfolg der Kinder<br />

und Jugendlichen, das kann ich als ehe-<br />

malige Lehrerin nur bestätigen.<br />

Auch die Workshops, in denen<br />

Hamburger/-innen mit Migrationshinter-<br />

grund, die in Schule oder Beruf erfolgreich<br />

sind, als Vorbilder fungieren und<br />

Schülerinnen und Schüler motivieren und<br />

stärken, laufen weiterhin sehr erfolgreich.<br />

Und zukünftig sollen auch – diesen Bereich<br />

finde ich persönlich sehr wichtig - jugend-<br />

liche und erwachsene Flüchtlinge im<br />

Rahmen unseres Aktionsplanes in ver-<br />

schiedene Projekten integriert und beruf-<br />

lich qualifiziert werden, um auch bei einer<br />

eventuellen Rückkehr in ihr Heimatland<br />

etwas mitzunehmen. Man muss es so deut-<br />

lich sagen: Es ist ein Drama der letzten<br />

Jahrzehnte, dass junge Leute nicht nur<br />

über Monate, sondern über Jahre hier sind<br />

und nichts lernen dürfen und nicht aus-<br />

gebildet werden dürfen.<br />

9

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Sechs Jahre ist es nun her, dass die <strong>BQM</strong>,<br />

gemeinsam mit den Unternehmensver-<br />

bänden Hamburg und Schleswig-Holstein<br />

(UVNord) diesen Förderpreis das erste<br />

Mal engagierten Unternehmen verliehen<br />

hat. Die Unternehmen, die sich inter-<br />

kulturell geöffnet haben, geben den<br />

Jugendlichen die Chance, ihre Potenziale<br />

voll zu entfalten und selbstbewusst und<br />

gestärkt mit einer beruflichen Qualifikation<br />

ihren eigenen Weg zu gehen. Und davon<br />

profitieren nicht nur die Jugendlichen und<br />

ihre Familien, sondern wir alle. Denn der<br />

Zugang zum Arbeitsmarkt und die Teil-<br />

nahme am Erwerbsleben sind wesentliche<br />

Voraussetzungen einer gerechten und<br />

stabilen Gesellschaft. Der Arbeitsplatz als<br />

Ort sozialer Beziehungen ermöglicht<br />

leichter Kontakte zu Menschen der Auf-<br />

nahmegesellschaft zu knüpfen. Die An-<br />

erkennung beruflicher Leistungen ver-<br />

mittelt auch Wertschätzung und das Ge-<br />

fühl, gebraucht zu werden. Und das ist für<br />

jeden Menschen wichtig!<br />

Jugendliche sind unsere Zukunft. Das ist ja<br />

ein Slogan, den jeder und jede mal gern in<br />

den Mund nimmt. Ich glaube aber, dass es<br />

in der Realität hier in Hamburg wirklich in<br />

den letzten Jahren Schritt für Schritt ge-<br />

lungen ist und weiter gelingen wird und<br />

auch gelingen muss, Ausbildungsplätze zu<br />

geben, Arbeitsplätze zu schaffen und sich<br />

auf ganz persönliche Weise für die Gesell-<br />

schaft einzusetzen. Alles, was wir als Ge-<br />

sellschaft für die Bildung und Ausbildung<br />

unserer Kinder und Jugendlichen tun, ist<br />

wichtig für unsere gemeinsame Zukunft.<br />

Und es ist auch etwas, was den sozialen<br />

Frieden bewahrt. Das ist nicht zu unter-<br />

schätzen.<br />

An dieser Stelle möchte ich ganz be-<br />

sonders denen danken, die das Aus-<br />

bildungsnetzwerk so erfolgreich machen.<br />

Ohne diese Zusammenarbeit, die Ko-<br />

operation der verschiedenen Träger, der<br />

Behörden, der Migrantenorganisationen,<br />

der Unternehmen wäre das alles nicht<br />

möglich gewesen. Und ich habe aus der<br />

Erfahrung der letzten zwei Jahren auch<br />

gesehen, was sich für eine Kultur des Mit-<br />

einanders durch diese Initiative entwickelt<br />

hat. Und das ist so viel.<br />

Die <strong>BQM</strong> macht es uns möglich, einmal im<br />

Jahr in diesen wunderschönen Räumen<br />

dieses Thema auch umfangreich zu dis-<br />

kutieren. Ich sage der <strong>BQM</strong> ganz be-<br />

sonders herzlichen Dank.<br />

10

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Trotz vieler Erfolge, die wir in Hamburg in<br />

den vergangenen Jahren erreicht haben,<br />

dürfen wir uns nicht zurücklehnen.<br />

Obwohl inzwischen viele Unternehmen<br />

erkannt haben, dass Auszubildende und<br />

Mitarbeiter mit einer Einwanderungs-<br />

geschichte auf dem internationalen Markt<br />

ein großer Vorteil sind und obwohl sich<br />

schon viele Unternehmen interkulturell<br />

ausrichten, werden immer noch Jugend-<br />

liche mit Migrationshintergrund dis-<br />

kriminiert. Sie werden benachteiligt, weil<br />

sie Serkan, Gül oder Fatih heißen, wie die<br />

jüngste Studie aus Konstanz belegt hat.<br />

Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Wir<br />

müssen alles in unserer Macht stehende<br />

tun, um diese Jugendlichen zu unter-<br />

stützen. Zum einen um ihrer selbst willen,<br />

denn so geht man einfach nicht mit<br />

Menschen um, aber auch für alle anderen.<br />

Denn, ich betone es noch einmal, keine<br />

Gesellschaft kann es sich leisten,<br />

die Fähigkeiten seiner Jugendlichen zu ver-<br />

geuden. Keine Gesellschaft kann es sich<br />

leisten, auch nur ein Kind aufzugeben.<br />

Ganz im Gegenteil: Wir müssen uns noch<br />

mehr anstrengen, kritisch zu schauen, was<br />

in unseren Schulen, in Unternehmen oder<br />

im Stadtteil verbessert werden muss.<br />

Wir sind in einem großen Kooperations-<br />

netz und Aktionsbündnis dabei, den Über-<br />

gang von der Schule in den Beruf zu ver-<br />

bessern. Die Berufs- und Studien-<br />

orientierung wird verstärkt, die Stadtteil-<br />

schulen arbeiten verbindlich und<br />

systematisch mit den beruflichen Schulen<br />

zusammen. Und vor allem auch für die<br />

sogenannten Risikoschüler/-innen – ein<br />

ganz fürchterlicher Begriff, weil die<br />

Schüler/-innen ja selbst das Risiken haben,<br />

keine berufliche Perspektive zu finden –<br />

gerade für sie werden die Programme<br />

kontinuierlich aufgebaut.<br />

Aus diesem Grund haben Senat und<br />

Bürgerschaft beschlossen, 500 Plätze an<br />

Produktionsschulen - in jedem Bezirk<br />

mindestens eine - einzurichten.<br />

Damit soll gerade für Jugendliche mit<br />

schlechten Startchancen, zu denen leider<br />

immer noch viele Jugendliche mit<br />

Migrationshintergrund zählen, der Über-<br />

gang in Ausbildung verbessert werden.<br />

Und nicht nur die Schulen, auch die<br />

Unternehmen sind in der Pflicht. Jede<br />

Ausbilderin und jeder Ausbilder muss<br />

schauen, wie der eine oder andere angeb-<br />

11

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

lich nicht „ausbildungsfähige“ Jugendliche<br />

doch ausgebildet werden kann. Denn es ist<br />

leicht zu beklagen, nicht genügend Fach-<br />

kräfte zu haben. Das bringt uns aber nicht<br />

weiter. Die Lösung ist, dass jeder seinen<br />

Beitrag leistet, damit uns niemand verloren<br />

geht. Sowohl die Jugendlichen als auch die<br />

Politik und die Unternehmen sind hier in<br />

der Pflicht.<br />

Wir haben uns als Senat dieser Aufgabe<br />

angenommen und wollen im Bereich der<br />

Integration und Chancengleichheit vorbild-<br />

lich sein. Wir haben zum Beispiel auch den<br />

Anteil junger Menschen mit Migrations-<br />

hintergrund, die die Freie und Hansestadt<br />

Hamburg und ihre Firmen als Arbeitgeber<br />

ausbilden, steigern können. Inzwischen<br />

liegt er bei ca. 15 Prozent. Aber unser Ziel<br />

ist es 20 Prozent zu erreichen.<br />

Unsere Hamburger Bildungsoffensive, die<br />

Schulreform, die ja auch in aller Munde ist,<br />

hat das Ziel, von unten mit einem starken<br />

Fundament die Kinder schon früher zu<br />

fördern. Mit kleineren Klassen, mit mehr<br />

Lehrern und vor allem mit besser aus-<br />

gebildeten Lehrern, um den Kindern früh<br />

schon die Möglichkeit zu geben, sich zu<br />

entwickeln und nicht erst zu reparieren,<br />

wenn das berühmte Kind in den Brunnen<br />

gefallen ist.<br />

Wir sind überzeugt, wir können es<br />

schaffen, dass sich Unternehmen langfristig<br />

nicht mehr, über „nicht ausbildungsfähige<br />

Jugendliche“ beklagen müssen. Und dann<br />

haben Ali, Natalja und Zorana die Chance,<br />

ihren Weg zu finden. Und dann wird unser<br />

Schulsystem wirklich gerechter und<br />

leistungsstärker sein.<br />

Also in diesem Sinne, denke ich, dass wir<br />

alle unseren Beitrag leisten – die Stadt und<br />

der Staat auf der einen Seite, die Unter-<br />

nehmen und die jungen Leute und ihre<br />

Familien auf der anderen Seite. Keiner darf<br />

sagen, „mir doch egal“ oder „Ausbildung<br />

interessiert mich nicht“. Alle müssen mit-<br />

machen, ich bin überzeugt, dass das der<br />

Weg ist. Lassen Sie uns dranbleiben und<br />

nicht aufgeben. Und ich darf an dieser<br />

Stelle schon im Vorwege allen Preisträgern<br />

herzlich gratulieren: Sie sind die Vorbilder!<br />

Ich wünsche uns nun eine interessante<br />

Veranstaltung. Vielen Dank.<br />

12

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Begrüßung Hansjörg Lüttke –<br />

Geschäftsführender Vorstand KWB e. V.<br />

Verehrte Frau Bürgermeisterin, meine<br />

sehr geehrten Damen und Herren Ab-<br />

geordnete der Hamburgischen Bürger-<br />

schaft und Vertreter des konsularischen<br />

Corps, verehrter Herr Wachholtz, liebe<br />

Ehrengäste, meine Damen und Herren,<br />

liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />

es ist für mich eine ganz besondere<br />

Freude, Sie heute auf unserer <strong>Fachtagung</strong><br />

und Preisverleihung „Vielfalt in Ausbildung<br />

und Arbeit“, die – wie Sie bereits sagten,<br />

Frau Bürgermeisterin – zum insgesamt<br />

sechsten Mal und zum dritten Mal hier im<br />

Rathaus stattfindet, zu begrüßen. Frau<br />

Goetsch, Sie haben die Leistungen der<br />

<strong>BQM</strong>, sie haben auch die Leistungen, die<br />

auf Initiative der <strong>BQM</strong> von der Hamburger<br />

Wirtschaft, von den Hamburger Ver-<br />

bündeten der <strong>BQM</strong> erbracht wurden,<br />

schon so hinreichend, so exzellent dar-<br />

gestellt, dass ich jetzt in der glücklichen<br />

Lage war, mein Manuskript um die Hälfte<br />

zu streichen. Bessere PR kann man nicht<br />

haben, vielen Dank. Ich möchte aber<br />

trotzdem einige Aspekte noch hervor-<br />

heben, die, glaube ich, hervorhebenswert<br />

sind.<br />

Anmoderation von Hansjörg Lüttke – Geschäftsführender<br />

Vorstand der KWB e. V.<br />

Die <strong>BQM</strong> hat eine Vielzahl von An-<br />

geboten, wie Sie sie angedeutet hatten,<br />

und in der letzten Zeit haben sich die An-<br />

gebote vor allem auch sehr stark<br />

konzentriert auf die Arbeit mit Eltern von<br />

Jugendlichen mit Migrationshintergrund.<br />

Wir haben hier ein außerordentliches<br />

Engagement vieler ehrenamtlich tätiger<br />

Eltern für die Ausbildung von Jugendlichen<br />

im Rahmen ihrer täglichen Arbeit, die so<br />

in dieser Form nicht wahrgenommen wird.<br />

Wir werden diese Arbeit von Eltern am<br />

29.6. hier im Rathaus an gleicher Stelle<br />

besonders prämieren. Und wir werden<br />

diese Arbeit auch entsprechend würdigen.<br />

Und ich bin ganz besonders glücklich<br />

darüber, dass Sie, liebe Bürgermeisterin,<br />

auch diese Prämierung, diese Hervor-<br />

hebung der Leistungen, vornehmen<br />

13

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

werden. Das besondere Engagement der<br />

Eltern mit Zuwanderungsgeschichte haben<br />

wir auch in einer Broschüre dokumentiert,<br />

die auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft<br />

selbstständiger Migranten gemeinsam mit<br />

der <strong>BQM</strong> entstand. Wir würden uns<br />

freuen, wenn Sie zur Verbreitung der<br />

Broschüre beitragen und auch zu unserer<br />

Veranstaltung am 29.6. kommen. Es lohnt<br />

sich wirklich.<br />

Meine Damen und Herren, wir werden<br />

heute Nachmittag in einem Workshop<br />

auch über die Frage der Anerkennung aus-<br />

ländischer Abschlüsse diskutieren. Gerade<br />

die Anerkennung von im Heimatland er-<br />

worbenen Abschlüssen ist für viele Zu-<br />

wanderer insbesondere auch eine Frage<br />

der Wertschätzung einer einmal er-<br />

brachten Leistung und ihrer Person, wie<br />

ich in vielen Gesprächen und Diskussionen<br />

gerade in den letzten Monaten erfahren<br />

habe. Ich würde mir wünschen, dass wir es<br />

besonders unter diesem Aspekt in Zukunft<br />

leichter machen mit der Anerkennung von<br />

Abschlüssen, die im Ausland erworben<br />

wurden.<br />

Ohne finanzielle Förderung aus Mitteln der<br />

Behörde für Schule und Berufsbildung, der<br />

Behörde für Wirtschaft und Arbeit sowie<br />

des Europäischen Sozialfonds wäre die<br />

Arbeit der <strong>BQM</strong> nicht möglich.<br />

Im Namen aller, die von der Förderung<br />

profitiert haben und noch profitieren<br />

werden, darf ich mich dafür herzlichst be-<br />

danken und gleichzeitig zusichern, weiter-<br />

hin alle Kraft in die erfolgreiche Um-<br />

setzung unser Zielsetzungen zu stecken.<br />

Ein großer Dank geht auch an alle Ver-<br />

bündeten: Betriebe, Träger, Institutionen,<br />

öffentlichen Einrichtungen und Multi-<br />

plikatoren für die Kooperationsbereit-<br />

schaft, die erfolgreiche Zusammenarbeit<br />

und den inspirierenden Austausch.<br />

Die tägliche Arbeit der <strong>BQM</strong> zeigt er-<br />

freulicherweise, und Sie haben darauf eben<br />

auch schon hingewiesen Frau Goetsch,<br />

dass sich immer mehr Unternehmen und<br />

der Öffentliche Dienst für die berufliche<br />

Zukunft von Jugendlichen mit Migrations-<br />

hintergrund einsetzen und deren be-<br />

sondere Potenziale nutzen.<br />

Engagement und hervorragende Arbeit<br />

sollen sich natürlich auch auszahlen und<br />

entsprechende Würdigung finden. Deshalb<br />

werden wir gleich drei Hamburger Unter-<br />

nehmen auszeichnen, die Vorbildliches in<br />

beruflichen Integration von Jugendlichen<br />

14

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

mit Migrationshintergrund geleistet haben.<br />

Das Preisgeld, das ausgelobte, ist eher eine<br />

Anerkennungsprämie, ist zweckgebunden<br />

für Ausbildungsprojekte bestimmt. Wir<br />

hoffen ganz stark, dass den Preisträgern<br />

nachgeeifert wird und werden besonderes<br />

Engagement auch im nächsten Jahr wieder<br />

würdigen. Sie dürfen sich schon jetzt bei<br />

uns bewerben. Nur Mut!<br />

Sie dürfen sich aber auch an uns wenden,<br />

wenn Sie noch unbesetzte Ausbildungs-<br />

plätze haben. Der doppelte Abiturienten-<br />

jahrgang kommt ja so nicht in den Unter-<br />

nehmen an, wie ich gelesen habe. Wenden<br />

Sie sich also an uns, wenn Sie noch un-<br />

besetzte Ausbildungsplätze haben.<br />

Wir haben die Möglichkeit, Ihnen passende<br />

Jugendliche zu vermitteln und zwar mit<br />

unserer Ausbildungsagentur Hanseaten<br />

bilden aus. Die Kolleginnen würden sich<br />

freuen, wenn sie ihre Dienstleistungen<br />

Ihnen zur Verfügung stellen könnten.<br />

Ich bin froh und glücklich, dass wir sowohl<br />

in den Foren am Nachmittag, die in be-<br />

währter Form von Moderatorinnen und<br />

Moderatoren aus der Hamburger Ver-<br />

waltung und der <strong>BQM</strong> geleitet werden, als<br />

auch in den Keynotes des heutigen Vor-<br />

mittags und in der Podiumsdiskussion<br />

hochrangige Expertinnen und Experten<br />

gewinnen konnten.<br />

Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie die<br />

Tagung mit Ihren Beiträgen aus unter-<br />

schiedlichen Perspektiven bereichern und<br />

sicherlich zu einer lebhaften und in-<br />

spirierenden Auseinandersetzung mit der<br />

Thematik „Vielfalt in Ausbildung und<br />

Arbeit“ beitragen.<br />

Vielen Dank natürlich auch an alle<br />

Kolleginnen und Kollegen aus der KWB<br />

für ihr wieder einmal sehr engagiertes und<br />

professionelles Arbeiten in der Vor-<br />

bereitung und der Durchführung dieser<br />

Tagung.<br />

Meine Damen und Herren, ich wünsche<br />

Ihnen einen kurzweiligen, einen erkennt-<br />

nisreichen Tag und freue mich jetzt ganz<br />

besonders, den Staffelstab an Julia Sen<br />

übergeben zu können, die sie wieder<br />

exzellent durch den Vormittag führen<br />

wird. Und ich bedanke mich noch einmal<br />

ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei<br />

sind. Hoffe natürlich auch auf nächstes<br />

Jahr, aber erstmal haben wir jetzt den<br />

heutigen Vormittag vor uns.<br />

Frau Sen.<br />

15

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Keynote Dr. Thomas Liebig –<br />

OECD International Migration Division<br />

Directorate for Employment, Labour<br />

and Social Affairs OECD 2<br />

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr<br />

geehrte Frau Bürgermeisterin Goetsch,<br />

sehr geehrter Herr Lüttke,<br />

Herr Wachholtz,<br />

herzlichen Dank für die freundliche Ein-<br />

ladung nach Hamburg. Ich freue mich<br />

wieder hier zu sein. Besonders erfreut es<br />

mich, dass so viele Unternehmensver-<br />

treter zu dieser Tagung gekommen sind,<br />

die von der <strong>BQM</strong> gemeinsam mit dem<br />

UVNord durchgeführt wird. Mit dem<br />

Fokus auf Berufsausbildung und Be-<br />

schäftigung machen sie deutlich, dass zu-<br />

nächst einmal das Finden einer Aus-<br />

bildungsstelle und darüber hinaus dann der<br />

Zugang zur Beschäftigung der Schlüssel zur<br />

Integration ist und das ist eine Ansicht, die<br />

wir teilen. Ich bin mir ganz sicher, dass<br />

vieles von dem, was im vergangenen Jahr<br />

diskutiert worden ist – nicht nur in<br />

Deutschland, sondern auch anderswo –<br />

unter den Titeln „Segregation“, also räum-<br />

liche Abschottung, „Parallelgesellschaften“,<br />

„Integrationsverweigerung“ bis hin zur<br />

Ganzkörperverschleierung – eigentlich<br />

kein Thema wäre in der öffentlichen<br />

Debatte, wenn Jugendliche mit Migrations-<br />

hintergrund und die Zuwandere selbst<br />

auch so gut in den Arbeitsmarkt integriert<br />

wären wie Personen ohne Migrations-<br />

hintergrund.<br />

Keynote: Dr. Thomas Liebig - OECD International Migration<br />

Division Directorate for Employment, Labour and Social Affairs<br />

OECD 2<br />

Dass bei der heutigen Tagung die Unter-<br />

nehmen ein Stück weit im Mittelpunkt<br />

stehen, begrüßen wir als OECD ganz be-<br />

sonders, denn wenn der Arbeitsmarkt der<br />

Schlüssel zur Integration ist, dann sind es<br />

die Unternehmen, die diesen Schlüssel in<br />

der Hand haben und letztendlich herum-<br />

drehen, damit die Tür dann geöffnet ist.<br />

Denn sie sind es ja, die die Arbeitsmarkt-<br />

integration letztendlich leisten, indem sie<br />

Zuwanderern und deren Kindern eine<br />

Beschäftigung geben.<br />

Vor vier Jahren hatte ich schon einmal die<br />

Gelegenheit hier vorzutragen. Damals war<br />

16

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

der Rahmen noch etwas kleiner. Es freut<br />

mich, dass das Thema auch rein optisch an<br />

Gewicht gewinnt. Einige Ergebnisse<br />

unserer OECD-Studie zur Arbeitsmarkt-<br />

integration von Zuwanderern und deren<br />

Kindern in Deutschland hatte ich vor-<br />

gestellt. Heute möchte ich Ihnen darlegen,<br />

was wir im Rahmen unseres Projekts, das<br />

ich leite, in den letzten vier Jahren hinzu-<br />

gelernt haben, gerade im Hinblick auf die<br />

Integration der Kinder von Zuwanderern.<br />

Bei uns druckfrisch ist gerade eine<br />

Publikation zu dem Thema „Equal<br />

Opportunities – the labour market<br />

integration of the children of immigrants“.<br />

Die wird morgen erscheinen. Die Ergeb-<br />

nisse haben wir schon teilweise im letzten<br />

Jahr in einer Vorabveröffentlichung<br />

präsentiert. Die möchte ich auch gern<br />

heute nochmal mit Ihnen teilen.<br />

Es gibt viele Gründe, warum Personen, die<br />

als Erwachsene zugewandert sind, häufig<br />

Schwierigkeiten haben, eine angemessene<br />

Arbeitsstelle zu finden. Herr Lüttke hat es<br />

erwähnt: Beispielsweise die Anerkennung<br />

ausländischer Abschlüsse ist ein ganz<br />

großes Thema, nicht nur in Deutschland.<br />

Das Anerkennungsgesetz ist ja hier in<br />

Vorbereitung , das ist auch dringend not-<br />

wendig. Wobei auch hier darf man<br />

vielleicht nicht allzu viel erwarten. Denn<br />

auch hier sind es wiederum die Arbeit-<br />

geber, die dann diesen anerkannten oder<br />

auch nicht anerkannten Abschluss letzt-<br />

endlich als gleichwertig anerkennen<br />

müssen, indem sie sagen: „Ich sage ja, das<br />

akzeptiere ich, und ich stelle die Person<br />

ein.“ Und da kann auch das beste Gesetz<br />

natürlich nicht viel bringen, wenn diese<br />

Bereitschaft fehlt.<br />

Wenn Zuwanderer als Erwachsene zu-<br />

gewandert sind, sind ihre Abschlüsse aus<br />

einem anderen Bildungssystem eventuell<br />

schwierig vergleichbar. Möglicherweise<br />

haben sie auch bereits erste Erfahrungen<br />

in ganz anderen Arbeitsmarktkontexten<br />

gewonnen. Und das ist dann sehr, sehr<br />

schwierig für die Unternehmen, einzu-<br />

schätzen, wie sie diese Qualifikationen, die<br />

aus dem Ausland stammen, häufig in einer<br />

ganz anderen Sprache erworben worden<br />

sind, dann letztendlich einzuschätzen<br />

haben. Das ist bei den Kindern von Zu-<br />

wanderern natürlich nicht mehr der Fall.<br />

Deshalb sind wir der Meinung, dass die<br />

Kinder von Zuwanderern und deren<br />

Arbeitsmarktergebnisse eigentlich wirklich<br />

der Lackmustest für die Integration sind.<br />

17

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Um gut und dauerhaft in den Arbeitsmarkt<br />

integriert zu sein, ist Bildung eine Grund-<br />

voraussetzung. Eine Zahl aus der PISA-<br />

Studie möchte ich mal nennen. Die PISA-<br />

Studie wird ja bei uns immer wieder sehr,<br />

sehr stark in den Vordergrund gehoben.<br />

Wir freuen uns auch, dass unser Arbeits-<br />

marktbereich hier Erwähnung findet. Also<br />

hier eine Zahl, die für mich die Lage in<br />

Deutschland am besten zusammenfasst:<br />

V.l.n.r.: Christa Goetsch (Zweite Bürgermeisterin), Uli<br />

Wachholtz (UV Nord), Hansjörg Lüttke (KWB e. V.)<br />

Julia-Niharika Sen (NDR), Karl Gernandt (Kühne + Nagel)<br />

Rund 50 Prozent der Kinder in PISA-Alter,<br />

also 15 Jahre, mit Migrationshintergrund,<br />

haben eine Mutter, die maximal eine<br />

Grundschulausbildung oder in vielen Fällen<br />

gar keine Schulausbildung hat. Bei den<br />

Kindern ohne Migrationshintergrund ist es<br />

gerade mal bei zwei Prozent der Fall. Also,<br />

wenn sie solche gravierenden Unter-<br />

schiede haben, dann stellt sich die Frage,<br />

inwiefern kann ich denn die Bildungs-<br />

ergebnisse überhaupt fair vergleichen. Das<br />

ist im Übrigen eine Diskussion, die wir<br />

gerade auch führen. Wir analysieren ja<br />

gerade auch die PISA 2009 Ergebnisse und<br />

da wird es auch wieder eine spezielle<br />

Studie – das kann ich hier gleich an-<br />

kündigen – zu den Nachkommen von Zu-<br />

wanderern geben, die sich vielleicht noch<br />

mal ganz systematisch auf die Ergebnisse<br />

der PISA-Studien in diesem Bereich<br />

konzentriert.<br />

Genauso bedeutend wie die klassische<br />

Schulausbildung – also von der Grund-<br />

schule über die weiterführende Schule bis<br />

hin zur Berufsausbildung – ist der vor-<br />

schulische Bereich. Wir wissen, dass ein<br />

großer Teil des Bildungsnachteils – das<br />

hängt von den Ländern ab – bereits beim<br />

Eintritt in die Grundschule besteht. Wir<br />

wissen aus Studien aus Frankreich und<br />

anderen Ländern, wo diese Forschung<br />

schon bereits sehr fortgeschritten ist, dass<br />

das Alter von drei bis vier eigentlich das<br />

zentrale Alter ist. Wenn in diesem Alter<br />

die Kinder in einer vorschulischen Ein-<br />

richtung sind, dann haben sie Kontakt mit<br />

der Sprache und dann haben sie auch<br />

wesentlich bessere Bildungsergebnisse.<br />

Also das Alter von drei bis vier Jahren ist<br />

eigentlich das Alter, in dem der beste Er-<br />

trag zu erwarten ist. Erstens kostet es<br />

18

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

nicht ganz so viel wie später in der Schule<br />

möglicherweise und zum Zweiten hat es<br />

den besten Bildungsertrag in der langen<br />

Frist. Leider ist es gerade so, das hier in<br />

Deutschland gerade in diesem Alter natür-<br />

lich noch die stärkste Lücke klafft<br />

zwischen Kindern mit und ohne<br />

Migrationshintergrund. Investitionen ver-<br />

sprechen gerade hier den besten Ertrag.<br />

Natürlich ist es da immer auch so, wenn<br />

Sie Frau Goetsch, heute etwas hier ein-<br />

führen in Hamburg, dann hat vielleicht<br />

nicht mal ihre Nachfolgerin, sondern der<br />

Übernächste letztendlich den Ertrag von<br />

dieser Investition.<br />

Gerade weil Bildung eine zentrale Heraus-<br />

forderung ist, ist es natürlich umso<br />

wichtiger, dass diejenigen Jugendlichen, die<br />

in Bildung investiert haben, die erfolgreich<br />

sind im Schulsystem – und von denen gibt<br />

es ja eine ganze Menge – auch dann letzt-<br />

endlich die Entlohnung, die Belohnung<br />

dafür im Arbeitsmarkt finden, indem sie<br />

eine angemessene Beschäftigung finden.<br />

Wir haben im vergangenen Jahr – das ist<br />

die Studie, die wir morgen in Buchform<br />

herausbringen – in 15 OECD-Ländern die<br />

Integration nach Bildungsniveau getrennt<br />

untersucht – der Kinder von Zu-<br />

wanderern verglichen mit Kindern ohne<br />

Zuwanderungshintergrund. Und für<br />

Deutschland hatten wir den besonders<br />

alarmierenden Befund, dass es gerade die<br />

hoch qualifizierten Kinder mit Migrations-<br />

hintergrund sind, die im Vergleich zu ihren<br />

gleich qualifizierten Altersgenossen die<br />

größten Schwierigkeiten haben, eine an-<br />

gemessene Arbeitsstelle zu finden. Und<br />

das ist ja nun eine Gruppe, bei der wir<br />

hier kaum beispielsweise mit Sprach-<br />

problemen argumentieren können, wenn<br />

die Personen einen höheren Abschluss<br />

haben. Was also kann dann diese<br />

Schwierigkeiten erklären?<br />

Drei Faktoren spielen offensichtlich eine<br />

ganz zentrale Rolle. Zum Ersten sind es<br />

Netzwerke. In Deutschland – wie auch in<br />

vielen anderen OECD Ländern – wird<br />

rund ein Drittel aller Stellen über persön-<br />

liche Kontakte besetzt. Bei Klein- und<br />

Mittelunternehmen sind es sogar noch<br />

etwas mehr. Und wenn wir jetzt den Be-<br />

griff Kontakt noch etwas weiter fassen und<br />

auch einfache Hinweise wie beispielsweise<br />

„Bewirb dich mal dort, da ist ein<br />

interessanter Arbeitgeber“ oder „Ich habe<br />

gehört, die haben Ausbildungsplätze“, also<br />

solche einfachen Hinweise von Bekannten<br />

mit hinzunehmen, dann glaube ich<br />

kommen wir dazu, dass über die Hälfte<br />

19

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

der Stellenbesetzungen, die in irgendeiner<br />

Weise mit persönlichen Kontakten ver-<br />

bunden sind; und das ist natürlich gerade<br />

auch bei Ausbildungsplätzen der Fall, weil<br />

da die Kinder, die Jugendlichen häufig<br />

wenig Ahnung haben, wo sie sich da zu-<br />

nächst einmal melden sollen. Und diese<br />

Kontakte werden über die Eltern vielfach<br />

vermittelt oder Bekannte von Eltern. Und<br />

hier sind natürlich Kinder von Migranten<br />

in einem strukturellen Nachteil, weil ihnen<br />

die Eltern diese Kontakte nicht vermitteln<br />

können. Sogenannte Mentorenprogramme<br />

sind ein Ansatz, der immer häufiger auf-<br />

tritt in den OECD-Ländern, um das zu<br />

korrigieren. Das gibt es sowohl für die<br />

Zuwanderer als auch deren Kinder. Die<br />

Person bekommt einen Mentor, der in<br />

dem Fachbereich, der vielleicht in Frage<br />

kommt, Erfahrungen hat, der weiß, wer<br />

ein interessanter Arbeitgeber ist, und auch<br />

seine persönlichen Kontakte bereitstellt.<br />

Und natürlich müssen die Unternehmen<br />

auch versuchen, auf die Jugendlichen mit<br />

Migrationshintergrund stärker zuzugehen,<br />

indem sie ihre Rekrutierungskanäle di-<br />

versifizieren. Eben weg vielleicht von<br />

persönlichen Kontakten, mehr in Zu-<br />

sammenarbeit mit den Schulen und hier<br />

beispielsweise sich auch bei der <strong>BQM</strong> zu<br />

melden, dass hier noch Stellen frei sind.<br />

Hier gibt es ganz interessante Ansätze,<br />

beispielsweise aus dem flämischen Teil<br />

Belgiens, wo der Arbeitsmarktdienst<br />

spezielle Diversitätsberater den Unter-<br />

nehmen zu Verfügung gestellt hat, um zu<br />

gucken: „Wie könnt ihr euch denn, di-<br />

versifizieren? Können wir dabei euch<br />

helfen?“ Und wenn sie dann einen Plan<br />

aufgestellt haben, dann gab es noch kleine<br />

Finanzprämien, um diesen vor allem<br />

kleinen und mittelständischen Unter-<br />

nehmen, wo das Problem am größten ist,<br />

dabei zu helfen, sich zu diversifizieren.<br />

Der zweite zentrale Faktor ist das Wissen<br />

über die Funktionsweise des Arbeits-<br />

marktes. Wie schreibe ich einen Lebens-<br />

lauf? Was muss rein in eine Bewerbung?<br />

Wie wird das Motivationsschreiben ver-<br />

fasst? Wie stelle ich mich in einem Inter-<br />

view vor? Das ist ein sehr weites Feld. Ich<br />

möchte Ihnen nur ein kleines Beispiel aus<br />

meinem persönlichen Umfeld nennen. Ich<br />

weiß nicht, wie es hier in Hamburg ist,<br />

aber wer sich in meiner Heimat bewirbt<br />

und nicht in seinem Lebenslauf unter<br />

außerschulisches Engagement weder die<br />

Feuerwehr noch den Sportverein noch<br />

den Musikverein erwähnt, der macht sich<br />

20

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

schon fast der Integrationsverweigerung<br />

verdächtig. In anderen Ländern ist es voll-<br />

kommen unüblich, solche Dinge, die<br />

eigentlich mit der Bewerbung nichts direkt<br />

zu tun haben, überhaupt im Lebenslauf zu<br />

erwähnen. Das ist sehr stark kulturell ver-<br />

bunden und da brauchen wir gar nicht so<br />

weit zu gehen. Selbst in der Schweiz oder<br />

in Frankreich, zwei Länder, die ich jetzt<br />

relativ gut kenne, selbst da merken sie<br />

riesen Unterschiede, in der Art und Weise<br />

wie eine Bewerbung verfasst wird. Und<br />

wenn sie dann von noch wesentlich<br />

weiteren Hintergründen kommen und<br />

auch vielleicht die Eltern ihnen dieses<br />

Wissen nicht zur Verfügung stellen<br />

können, haben sie natürlich ganz, ganz<br />

große Schwierigkeiten, hier sich richtig zu<br />

verkaufen. Weil das Wissen um das, was<br />

es für eine erfolgreiche Bewerbung<br />

braucht, wird eben sehr, sehr stark auch<br />

über das Elternhaus vermittelt. Hier also<br />

wiederum ein struktureller Nachteil.<br />

Hier sind also die Schulen in Zusammen-<br />

arbeit mit den Arbeitsämtern gefragt, das<br />

systematisch als zentralen Bestandteil des<br />

Lehrplans zu vermitteln. Das wird ja zum<br />

Teil auch bereits gemacht.<br />

Und natürlich können auch hier die<br />

Mentoren wiederum sehr, sehr viel leisten,<br />

weil sie dieses Wissen letztendlich auch<br />

den Jugendlichen vermitteln können.<br />

Der dritte Faktor – auch heute bereits<br />

schon mehrfach angesprochen worden,<br />

von Ihnen Frau Bürgermeisterin beispiels-<br />

weise – ist die Diskriminierung. Und das<br />

ist der Bereich, der mich persönlich in den<br />

letzten vier Jahren am stärksten über-<br />

rascht hat. Als wir unsere Länderstudie<br />

vor fünf Jahren zu Deutschland zum ersten<br />

Mal durchgeführt haben, da hieß es immer<br />

Bildung, Bildung, Bildung. Und Dis-<br />

kriminierung wurde auch nicht so als<br />

Problem wahrgenommen. Im Übrigen<br />

noch nicht mal von den Zuwanderern<br />

damals in den Gesprächen, die wir geführt<br />

hatten mit den Zuwanderern selbst und<br />

den verschiedenen Assoziationen, die hier<br />

tätig sind. Ich habe das dann auch so in<br />

den Bericht übernommen: Ja, also Dis-<br />

kriminierung wird nicht so als Problem<br />

wahrgenommen. Es gibt auch keine Studie<br />

dazu. Im Übrigen ist hier nach wie vor<br />

eine große Forschungslücke hier in<br />

Deutschland. Die Studie aus Konstanz<br />

zeigt eigentlich eher auf, unter welchen<br />

Voraussetzung keine Diskriminierung be-<br />

steht als unter welchen Voraussetzungen<br />

Diskriminierung besteht.<br />

21

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Wir wissen aber aus Frankreich und<br />

Schweden, dass Jugendliche mit<br />

Migrationshintergrund mit gleicher Quali-<br />

fikation drei- bis viermal mehr Be-<br />

werbungen schreiben müssen wie ein<br />

gleichqualifizierter Jugendlicher ohne<br />

Migrationshintergrund bis sie zu einem<br />

Bewerbungsgespräch eingeladen werden.<br />

Und wie kann man diese Diskriminierung<br />

feststellen? Mittels fiktiver, aber an sich<br />

gleichwertiger Bewerbungen wird das<br />

nachgewiesen. Der Name ist dann einmal<br />

Mohammed und ein andermal beispiels-<br />

weise in Frankreich Jean-Pierre. Einmal ist<br />

es die Universität Bordeaux und einmal ist<br />

es die Universität Toulouse. Und dann<br />

sind es letztendlich gleichwertige Lebens-<br />

läufe. Und dann kann man das, wenn man<br />

das mit ein paar Tausend Leuten macht,<br />

letztendlich eindeutig nachweisen. Drei bis<br />

vier mal so viele Bewerbungen. Bei ge-<br />

wissen Berufsfeldern und gewissen<br />

Kombinationen, also gerade bei Be-<br />

werbern mit nordafrikanischen Namen,<br />

teilweise so gar bis zu 15 mal so viele<br />

Bewerbungen. Diskriminierung ist also ein<br />

wesentlich stärkerer Faktor als häufig<br />

vermutet. Wenn Sie sich den Bericht der<br />

Antidiskriminierungsstelle des Bundes an-<br />

schauen, wie viele Fälle da an Dis-<br />

kriminierung zur Sprache kommen, das ist<br />

ja nur die Spitze des Eisberges.<br />

Diskriminierung ist ja nicht nur ein<br />

Problem, bei dem sich die Jugendlichen<br />

noch viel mehr anstrengen müssen, um<br />

letztendlich eine Ausbildungsstelle zu<br />

finden. Im Übrigen, wenn wir mal davon<br />

ausgehen, dass es in Deutschland ungefähr<br />

so ähnlich ist wie in den anderen Ländern,<br />

also drei bis viermal so viele, dann müsste<br />

die Arbeitslosigkeit nicht doppelt so hoch<br />

sein wie sie ungefähr so ist in Deutschland,<br />

sondern müsste sie drei bis viermal so<br />

hoch sein. Das heißt, die Jugendlichen<br />

kompensieren das bereits, indem sie viel<br />

mehr Bewerbungen schreiben. Das ist also<br />

eine Leistung, die bereits erbracht wird<br />

und die es vielleicht auch anzuerkennen<br />

gilt. Und wenn sie dann keinen Erfolg<br />

haben, dann führt es zu Frustration und<br />

natürlich auch zur einer innerlichen Ent-<br />

fernung vom Empfangsland. Und das ist<br />

22

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

natürlich ein ganz problematischer<br />

Prozess.<br />

Ganz wichtig ist dabei, die Diskriminierung<br />

zu trennen von Rassismus. Das wird häufig<br />

vermengt in der öffentlichen Debatte. Dis-<br />

kriminierung beruht häufig nicht auf<br />

rassistischen Einstellung, sondern auf Vor-<br />

urteilen, auf Unkenntnis. Und das ist<br />

natürlich keinesfalls das gleiche. Auch hier<br />

wiederum ganz interessante Studien aus<br />

Schweden. Dort wissen, dass Zuwanderer,<br />

die die schwedische Staatsangehörigkeit<br />

angenommen haben, oder die ihren<br />

Namen von Ali auf Sören geändert haben,<br />

dann auf einmal wesentlich bessere<br />

Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.<br />

Und diese Chancen können nur durch den<br />

Wechsel erklärt werden. Sie hatten vor-<br />

her die gleichen Integrationsleistungen und<br />

in dem Moment, in dem der Wechsel<br />

erfolgte, gingen die Chancen rapide berg-<br />

auf. Das ist natürlich eine Diskriminierung,<br />

ganz klar: Der Sören wird gegenüber dem<br />

Ali bevorzugt. Aber es ist kein Rassismus,<br />

denn die Herkunft hat sich ja nicht ver-<br />

ändert, in dem Ali seinen Namen in Sören<br />

geändert hat. Aber offensichtlich hat sich<br />

in der Wahrnehmung der Unternehmen<br />

etwas geändert: die Personen sind in der<br />

Wahrnehmung offensichtlich vertrauter<br />

mit dem Land und dadurch möglicher-<br />

weise produktiver, haben weniger Sprach-<br />

probleme oder was auch immer. Und<br />

dadurch sind die Unternehmen dann auch<br />

auf einmal bereit, diese Person einzu-<br />

stellen. Sie haben also diesen Wechsel der<br />

Staatsangehörigkeit – übrigens gerade im<br />

hoch qualifizierten Bereich sehr, sehr,<br />

wichtig, die Staatsangehörigkeit – oder des<br />

Namens als Signal für Integration inter-<br />

pretiert. Und Integration heisst in diesem<br />

Sinne bessere Produktivität im Arbeits-<br />

markt, denn das ist das, was die Unter-<br />

nehmen letztendlich interessiert. Es ist<br />

deshalb auch nicht verwunderlich, dass die<br />

Studien in der Regel zeigen, dass es die<br />

Klein- und Mittelunternehmungen sind, die<br />

besonders stark diskriminieren. Denn die<br />

können es sich einfach nicht erlauben, Un-<br />

kenntnis über die Qualität der Bewerber<br />

zu haben. Wenn sie ein oder zwei un-<br />

produktive Leute in ihrem Betrieb haben,<br />

kann es für ein Unternehmen lebens-<br />

bedrohlich sein. Wenn also Arbeitgeber<br />

hauptsächlich Vorurteile haben und Un-<br />

sicherheit besteht, dann ist auch klar, wie<br />

man die Jugendlichen mit Migrations-<br />

hintergrund am besten in den Arbeits-<br />

markt integrieren kann, nämlich in dem<br />

man beide Seiten zusammenführt . In dem<br />

23

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

man den Arbeitgebern eine Chancen gibt,<br />

diese Vorurteile abzubauen und gleich-<br />

zeitig den Jugendlichen eine Chance gibt,<br />

sich zu beweisen. Beispielsweise über<br />

Firmenmessen einfach in Kontakt bringen,<br />

über Praktika und so weiter. Aber auch<br />

Aufklärung und Vorbilder – und damit sind<br />

wir wieder bei der heutigen Veranstaltung<br />

– können natürlich helfen, Vorurteile ab-<br />

zubauen und zu zeigen, wie breit eigentlich<br />

die Zuwanderer und deren Kinder<br />

mittlerweile hier in Deutschland auch<br />

integriert sind und wie viele sehr, sehr<br />

gute Beispiele es mittlerweile schon gibt.<br />

Auch der Öffentliche Dienst hat hier<br />

natürlich eine ganz zentrale Funktion, denn<br />

wenn sie es schaffen, dass die Kinder mit<br />

Migrationshintergrund im Öffentlichen<br />

Dienst gut integriert sind, dann ist natür-<br />

lich die Visibilität von Zuwanderung im<br />

Alltagsleben auch für Personen, die sonst<br />

wenig mit Zuwanderern Kontakt haben,<br />

viel, viel stärker. Wenn sie auf der Finanz-<br />

verwaltung mal einem Zuwander als Sach-<br />

bearbeiter am Schalter begegnen, dann<br />

ändert sich natürlich auf der Kundenseite<br />

auch etwas. Deswegen ist es sehr, sehr<br />

wichtig, dass die Migranten auch in der<br />

Breite des Öffentlichen Dienstes viel<br />

stärker sind. Deshalb hat es uns natürlich<br />

besonders gefreut, dass hier in Hamburg<br />

Herr von Beust einen Schwerpunkt<br />

gesetzt hat, denn das ist gerade für uns ein<br />

ganz, ganz wichtiger Bereich. Und auch da<br />

ein Bereich, wo Deutschland noch ein sehr<br />

großes Nachholpotenzial hat im inter-<br />

nationalen Vergleich . Es gibt nur zwei<br />

Länder, in denen die Kinder mit<br />

Migrationshintergrund deutlich unter-<br />

repräsentiert sind im öffentlichen Dienst.<br />

Das sind Deutschland und Frankreich und<br />

deshalb ist es besonders schön, dass hier<br />

Hamburg sehr, sehr viel getan hat. Bei<br />

allen Diskussionen über Probleme und<br />

Benachteiligungen dürfen wir nicht ver-<br />

gessen, dass die überwiegende Mehrzahl<br />

der Jugendlichen mit Migrationshinter-<br />

grund gut integriert ist. Und ich glaube, es<br />

ist immer ganz wichtig, auch darauf hinzu-<br />

weisen, dass es sehr, sehr viele erfolg-<br />

reiche Beispiele gibt. Und wenn wir die<br />

Kinder mit Migrationshintergrund als Ein-<br />

heit betrachten, sind natürlich Lücken da,<br />

aber es sieht doch relativ gut aus. Das<br />

Glas ist mehr voll als leer. Und es ist ganz<br />

wichtig, darauf hinzuweisen, damit die<br />

Vorurteile abgebaut werden können. Aber<br />

natürlich steckt noch viel mehr Potenzial<br />

in den Kindern von Zuwanderern. Ich<br />

24

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

glaube die häutige Veranstaltung trägt dazu<br />

bei, dieses ein Stückchen besser zu nutzen.<br />

Vielen Dank.<br />

25

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Preisverleihung<br />

Vorwort Uli Wachholtz –<br />

Präsident UVNord Vereinigung der<br />

Unternehmensverbände in Hamburg<br />

und Schleswig-Holstein e. V.<br />

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,<br />

Sehr geehrte Frau Rühl<br />

Sehr geehrter Herr Dr. Liebig,<br />

und sehr geehrter Herr Lüttke,<br />

meine sehr geehrten Damen und Herren,<br />

ich möchte Sie auch im Namen von<br />

UVNord ganz herzlich begrüßen. Die<br />

Bürgermeisterin erwähnte es bereits: Zum<br />

sechsten Mal veranstalten wir gemeinsam<br />

mit der <strong>BQM</strong> diese Tagung, um über<br />

Jugendliche mit Migrationshintergrund zu<br />

sprechen. Über die Probleme, mit denen<br />

sie auf dem Ausbildungsmarkt konfrontiert<br />

sind, über die Verantwortung von Gesell-<br />

schaft, Politik und Wirtschaft, aber auch<br />

über das Potenzial dieser Zielgruppe. Wir<br />

haben gesprochen über ihre Talente, ihre<br />

Sprachkenntnisse, ihre interkulturelle<br />

Kompetenz, also über all das, was gerade<br />

in einer so international ausgerichteten<br />

Region wie Hamburg für den wirtschaft-<br />

lichen und beruflichen Erfolg von Be-<br />

deutung ist. Und ja, wir haben viel dazu<br />

gelernt in den vergangenen Jahren. Wir<br />

haben uns geöffnet als Gesellschaft und als<br />

Unternehmen. Und auch die Politik hat<br />

viel dazu gelernt, wenn es darum geht,<br />

Jugendliche mit Migrationshintergrund als<br />

einen wichtigen Teil von uns zu begreifen.<br />

Uli Wachholtz – Präsiden UVNord<br />

Aber wir alle wissen auch ganz genau, dass<br />

noch viel mehr geschehen kann und vor<br />

allem viel mehr geschehen muss, damit wir<br />

von Chancengleichheit für Jugendliche mit<br />

Migrationshintergrund als Normalzustand<br />

bekommen. Deshalb möchte ich mich bei<br />

Ihnen, meine sehr geehrten Damen und<br />

Herren, herzlich dafür bedanken, dass Sie<br />

auch in diesem Jahr so zahlreich er-<br />

schienen sind. Das zeigt, dass sie das<br />

Potenzial dieser Jugendlichen sehen und<br />

dass Sie sich für junge Menschen<br />

engagieren und sie auf diesem Weg unter-<br />

stützen.<br />

26

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Und das wird auch weiterhin nötig sein.<br />

Denn über das Begreifen der gesellschaft-<br />

lichen Chancen hinaus, sind wir mit einem<br />

zunehmendem Fachkräftemangel<br />

konfrontiert. Und dieser Druck wird, das<br />

wissen Sie, noch zunehmen. Einerseits gibt<br />

es viele Jugendliche, die es schwer haben,<br />

einen Ausbildungsplatz zu bekommen.<br />

Andererseits gibt es viele Unternehmen,<br />

die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen<br />

können. Das muss sich in unser aller<br />

Interesse ändern. Und deshalb möchten<br />

wir, dass noch mehr Hamburger Unter-<br />

nehmen in Ihrem Engagement bestärkt<br />

werden, Jugendliche mit Migrationshinter-<br />

grund auszubilden.<br />

UVNord hat gemeinsam mit der <strong>BQM</strong><br />

auch in diesem Jahr den Förderpreis Viel-<br />

falt in Ausbildung und Arbeit aus-<br />

gelobt. Und es ist eine besondere Ehre,<br />

dass die Zweite Bürgermeisterin den Preis<br />

persönlich überreichen wird. Dafür vielen<br />

Dank Ihnen, sehr geehrte Frau Bürger-<br />

meisterin Goetsch.<br />

Mein Dank gilt aber auch der Jury, denn<br />

für sie war es wahrlich keine leichte Auf-<br />

gabe unter den zahlreichen vorbildlichen<br />

Bewerbungen drei Preisträger auszu-<br />

wählen.<br />

Deshalb möchte ich an dieser Stelle<br />

betonen: Die ausgewählten Preisträger<br />

stehen mit Ihrem Einsatz stellvertretend<br />

für viele weitere Konzepte, die bei der<br />

<strong>BQM</strong> eingereicht wurden. Allen Betrieben,<br />

die sich beworben haben, egal ob groß<br />

oder klein, gebührt Dank und die An-<br />

erkennung. Ihr Engagement gibt wichtige<br />

Impulse für eine verbesserte berufliche<br />

Integration und soll vor allem andere zum<br />

Nachahmen anregen.<br />

Bevor unsere Laudator/-innen der <strong>BQM</strong><br />

die Preisträger im Einzelnen vorstellen,<br />

möchte ich nun diejenigen Unternehmen<br />

lobend erwähnen, die Jugendliche mit<br />

Migrationshintergrund ebenfalls mit<br />

großem Engagement beruflich integrieren<br />

und die sich hier beworben haben. Das<br />

sind:<br />

• Aurubis AG<br />

• Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG<br />

• Çelik Döner und Fleischgroßhandel<br />

GmbH<br />

• Der Haarlekin<br />

• DHL Freight GmbH<br />

• E.On Hanse AG – Standort Aus-<br />

schläger Elbdeich<br />

• Globetrotter Ausrüstung/Denart &<br />

Lechhart GmbH<br />

27

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

• HCCR Hamburger Container- und<br />

Chassis-Reparatur-Gesellschaft<br />

• Heinz-Sander-Bau-GmbH<br />

• Oliver Bayer SG Stellingen e. K.<br />

• Randstad Deutschland<br />

• UniCredit Bank AG<br />

• Vaino Hair Connection GmbH<br />

Außerdem sei allen Unternehmen gedankt,<br />

die den Aktionsplan des Senats zur<br />

Bildungs- und Ausbildungsförderung junger<br />

Menschen mit Migrationshintergrund ge-<br />

meinsam mit dem Unternehmensverband<br />

Nord und der <strong>BQM</strong> tatkräftig unter-<br />

stützen.<br />

Ich freue mich, dass in den vergangenen<br />

Jahren viel im Bereich beruflicher Quali-<br />

fizierung und Integration von Jugendlichen<br />

mit Migrationshintergrund getan wurde.<br />

Mehr als 2.000 von ihnen konnten in Aus-<br />

bildung vermittelt werden, mehr als 120<br />

Unternehmen arbeiten inzwischen mit der<br />

<strong>BQM</strong> zusammen und haben sich für diese<br />

Ziel- und Mitarbeitergruppe geöffnet. Es<br />

ist deutlich geworden, dass wir die jungen<br />

Menschen mit unterschiedlichen Er-<br />

fahrungshintergründen und inter-<br />

kulturellen Kompetenzen brauchen.<br />

In diesem Zusammenhang appelliere ich an<br />

die Politik und Verwaltung, das<br />

Engagement für Integration und Diversity<br />

Management auch zukünftig ganz oben auf<br />

die Agenda zu setzen. Es ist schön zu<br />

wissen, dass inzwischen rund 17 Prozent<br />

der Auszubildenden in der Verwaltung<br />

einen Migrationshintergrund haben. Ich<br />

hoffe, dass wir im nächsten Jahr schon die<br />

Zielmarke von 20 Prozent erreicht haben<br />

werden, und zwar nicht nur in der Ver-<br />

waltung sondern möglichst auch in vielen,<br />

vielen Hamburger Unternehmen.<br />

Zum Schluss möchte ich auch in diesem<br />

Jahr betonen, dass jedes Unternehmen,<br />

das sich für junge Menschen mit<br />

Migrationshintergrund stark macht, An-<br />

erkennung verdient und ich darf Sie bitten,<br />

dieses mit einem Applaus zu würdigen.<br />

28

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Meine Damen und Herren,<br />

ich darf Ihnen nun die diesjährigen Preis-<br />

träger vorstellen. Dies sind:<br />

• Kühne + Nagel (AG & CO.) KG in der<br />

Kategorie der Großunternehmen<br />

• Auto Wichert in der Ulzburger Straße<br />

in der Kategorie Kleinunternehmen<br />

• Haar und Cosmetik by Mister No in<br />

der Kategorie Kleinstunternehmen<br />

Die Laudator/-innen der <strong>BQM</strong> werden die<br />

Preisträger mit Ihrem besonderen<br />

Engagement gleich vorstellen. Vorher<br />

möchte ich aber meine ganz besondere<br />

Anerkennung der Iwan Budnikowsky<br />

GmbH & Co. KG aussprechen.<br />

Budnikowsky hat in einer hervorragenden<br />

Bewerbung deutlich gemacht, dass es sein<br />

Engagement für Jugendliche mit<br />

Migrationshintergrund seit 2005, als das<br />

Unternehmen den Preis „Vielfalt in Aus-<br />

bildung“ gewann, deutlich ausgeweitet hat.<br />

So wurde die Quote der Auszubildenden<br />

mit Migrationshintergrund seit 2005 von<br />

21 Prozent auf 34 Prozent erhöht.<br />

Budnikowsky hat außerdem gemeinsam<br />

mit der <strong>BQM</strong> ein interkulturelles Ein-<br />

stellungsverfahren entwickelt und dieses<br />

auch umgesetzt. Ich denke, dass kann für<br />

uns alle vorbildlich sein! Machen Sie weiter<br />

so, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung im<br />

kommenden Jahr.<br />

Ich gratuliere nun den Gewinnern und<br />

hoffe, dass wir uns alle im kommenden<br />

Jahr wieder sehen, wenn andere Unter-<br />

nehmen für ihr Engagement für Vielfalt in<br />

Ausbildung und Arbeit ausgezeichnet<br />

werden.<br />

Vielen Dank.<br />

29

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Preisverleihung: Laudatio<br />

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG<br />

Elisabeth Wazinski und<br />

Dr. Alexei Medvedev –<br />

KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />

Elizabeth Wazinski: Sehr geehrte<br />

Damen und Herren, liebe Kolleginnen und<br />

Kollegen,<br />

wir freuen uns, Ihnen den Preisträger in<br />

der Kategorie Großunternehmen des<br />

Förderpreises „Vielfalt in Ausbildung<br />

<strong>2010</strong>“ vorzustellen, die Kühne + Nagel<br />

(AG & Co.) KG.<br />

Dr. Alexei Medvedev: Kühne + Nagel<br />

feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Be-<br />

stehen. Das Traditionsunternehmen be-<br />

schäftigt mittlerweile ca. 55.000 Mit-<br />

arbeiter an 900 Standorten in mehr als<br />

100 Ländern. Mit 1.273 Mitarbeitern und<br />

71 Auszubildenden in Hamburg ist das<br />

Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber<br />

und Ausbilder für unsere Stadt.<br />

Elizabeth Wazinski: Ein Viertel der<br />

Auszubildenden des Unternehmens hat<br />

einen Migrationshintergrund und sie<br />

werden ausgebildet zu Kaufleuten für<br />

Spedition und Logistikdienstleistungen,<br />

Fachkräften für Lagerlogistik und Fach-<br />

informatik. Außerdem bietet das Unter-<br />

nehmen ein duales Studium im Bereich<br />

Logistik an. Bei der Azubi-Auswahl geht<br />

der Ausbildungsleiter Michel Rothgaenger<br />

auch unkonventionelle Wege: nicht die<br />

Zeugnisnoten sind allein ausschlaggebend,<br />

Jugendliche können auch mit Persönlich-<br />

keit und Engagement überzeugen. Sein<br />

Glaube an die Potenziale junger Menschen<br />

mit Migrationshintergrund ist nicht nur ein<br />

Lippenbekenntnis.<br />

Laudatores Elisabeth Wazinski und Dr. Alexei Medvedev (<strong>BQM</strong>)<br />

Dr. Alexei Medvedev : Kühne + Nagel<br />

hat eine beeindruckend geringe Ab-<br />

brecherquote in der Ausbildung, und um<br />

diesen Trend fortzuführen, setzt man auch<br />

auf einen guten Kontakt zu den Eltern.<br />

Eltern werden zu Beginn des Ausbildungs-<br />

jahres zu einem Elternabend in das Unter-<br />

nehmen eingeladen und erhalten einen<br />

30

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

detaillierten und plastischen Einblick in den<br />

Ablauf der Ausbildung.<br />

Elisabeth Wazinski: Gerade für<br />

migrantische Eltern, die die duale Aus-<br />

bildung als Konzept weniger gut kennen,<br />

sondern eher studienorientiert sind, ist<br />

das eine optimale Herangehensweise.<br />

Darüber hinaus ist Kühne + Nagel einer<br />

der Mitbegründer des von der <strong>BQM</strong> ins<br />

Leben gerufenen Arbeitskreises „Betrieb-<br />

liche Elternarbeit“, in dem weitere neue<br />

Formate der Elternkooperation entwickelt<br />

werden.<br />

Dr. Alexei Medvedev: Zur Ehrung<br />

dieses Engagements dürfen wir nun bitten<br />

Dirk Blesius – Mitglied der Geschäfts-<br />

leitung, Leiter Personal und Qualitäts-<br />

management, Michel Rothgaenger – Aus-<br />

bildungsleiter Hamburg und die Auszu-<br />

bildenden Anna Bartholomaiou und Jawad<br />

Zargarpur.<br />

Verleihung des Förderpreises (v.l.n.r.): Uli Wachholtz, Elisabeth<br />

Wazinski Christa Goetsch, Jawad Zargarpur, Anna<br />

Bartholomaiou, Michel Rothgaenger, Dirk Blesius, Dr. Alexei<br />

Medvedev<br />

31

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Preisverleihung: Laudatio<br />

Auto Wichert GmbH,<br />

Ulzburger Straße<br />

Hülya Eralp –<br />

KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe<br />

Kolleginnen und Kollegen,<br />

ich begrüße Sie herzlich und freue mich,<br />

Ihnen den Gewinner des Förderpreises<br />

„Vielfalt in Ausbildung <strong>2010</strong>“ in der Kate-<br />

gorie Kleinunternehmen vorstellen zu<br />

dürfen. Gewonnen hat der Automobil-<br />

handel und Reparaturbetrieb der Auto<br />

Wichert GmbH in der Ulzburger Straße.<br />

Die Gruppe der Auto Wichert GmbH<br />

besteht aus 11 Betrieben, mit 650 Mit-<br />

arbeitern und 127 Auszubildenden. Einer<br />

dieser Betriebe – Auto Wichert,<br />

Ulzburger Straße, hat sich für den Förder-<br />

preis „Vielfalt in Ausbildung <strong>2010</strong>„ be-<br />

worben.<br />

Die Werkstatt beschäftigt 27 Mitarbeiter/-<br />

innen und bildet 10 Jugendliche aus. 4<br />

dieser Auszubildenden haben einen<br />

Migrationshintergrund. Also eine<br />

beindruckende Quote von 40 Prozent!<br />

Der Werkstattleiter Martin Peetz hat sich<br />

immer mehr Vielfalt zum Ziel gesetzt. Bei<br />

der Besetzung der Ausbildungsplätze<br />

achtet er deshalb darauf, Aspekte wie<br />

„gender“ und unterschiedliche soziale /<br />

ethnische Herkunft zu berücksichtigen.<br />

Herr Peetz gibt auch schwächeren<br />

Schülern durch Langzeitpraktika eine<br />

Chance und führt Partnerschaften mit<br />

zwei Schulen. Darüber hinaus hat er einige<br />

Teile des interkulturellen Einstellungsver-<br />

fahrens der <strong>BQM</strong> in sein Auswahltest ein-<br />

fließen lassen.<br />

Laudator Hülya Eralp (<strong>BQM</strong>)<br />

Herr Peetz nimmt an Fortbildungen zu den<br />

Themen „Diversity Management, inter-<br />

kulturelle Kommunikation u. ä teil, weil<br />

für ihn die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-<br />

innen sowie Kunden oberste Priorität hat.<br />

Nicht nur dies, er will alle begeistern und<br />

mit Rat und Tat allen kompetent zur Seite<br />

stehen.<br />

Auf der Homepage der Firma Auto<br />

Wichert kann man folgendes lesen:<br />

32

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

„Unser Appetit auf Auszeichnungen ist so<br />

unstillbar groß, dass Sie sich auch künftig<br />

auf unseren ausgezeichneten Einsatz für<br />

Sie verlassen können.<br />

Den unstillbar großen Appetit auf Aus-<br />

zeichnungen des Unternehmens möchten<br />

wir heute entgegen kommen.<br />

Zur Ehrung des Engagements darf ich nun<br />

auf die Bühne bitten: Werkstattleiter<br />

Ulzburger Straße – Herrn Martin Peetz,<br />

Serviceleiter der Betriebe Ulzburger<br />

Straße und Audi Stockflethweg – Herrn<br />

Oliver Ladwig, Vertreter Werbeagentur<br />

Inconn für die Auto Wichert GmbH -<br />

Herr Anan Pinitvetchagan und die Auszu-<br />

bildenden Frau Christiane Köroglu und<br />

Herrn Ali Djisar.<br />

Verleihung des Förderpreises (v.l.n.r.): Christa Goetsch, Oliver<br />

Ladwig, Anan Pinitvetchagan, Christiane Köroglu, Martin Peetz,<br />

Hülya Eralp, Uli Wachholtz<br />

33

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Preisverleihung: Laudatio<br />

Haar und Cosmetik by<br />

Mister No<br />

Dr. Rita Panesar –<br />

KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />

Sehr geehrte Damen und Herren,<br />

man muss kein großes Unternehmen<br />

führen, um sich interkulturell zu öffnen<br />

oder sich für Jugendliche mit Migrations-<br />

hintergrund einzusetzen.<br />

Ich freue mich Ihnen als dritten Preisträger<br />

ein Unternehmen vorstellen zu dürfen, das<br />

zu den Kleinstunternehmen gehört:<br />

Haar und Cosmetic by Mister No.<br />

Das Unternehmen besteht aus 3 Mit-<br />

arbeiter/-innen und zwei Auszubildenden.<br />

Einer dieser Azubis hat Migrationshinter-<br />

grund. Eine Quote also von 50 Prozent!<br />

Das Unternehmen kooperiert sehr eng<br />

mit zwei Schulen, der Schule Hegholt in<br />

Bramfeld und der Integrierten Gesamt-<br />

schule in Barsbüttel, nach den Sommer-<br />

ferien kommen wegen des großen Erfolgs<br />

noch weitere Schulen hinzu. Vielleicht<br />

auch wegen des genialen Projekttitels.<br />

„Friseur und Schule nur für Coole!“<br />

�����������������������������������������<br />

des Friseursalons, hat ein innovatives<br />

Konzept erarbeitet: Er hat Unterrichts-<br />

module entwickelt, die gerade auch lern-<br />

schwache Schülerinnen und Schüler auf die<br />

Anforderungen der Berufswelt vor-<br />

bereiten: Einmal in der Woche kommen<br />

sie in seinen Salon und lernen dort<br />

praktische Grundlagen des Friseurhand-<br />

werks. Ein besonderer Erfolg: Der<br />

praktische Unterricht wird zum Teil sogar<br />

als Wahlpflichtkurs benotet und durch ein<br />

Zertifikat der Handwerkskammer be-<br />

scheinigt. Für Schüler/-innen mit<br />

schwierigen Startbedingungen eine ganz<br />

wichtige Unterstützung in der beruflichen<br />

Orientierung und ein hervorragendes Bei-<br />

spiel für die Kooperation von Schulen und<br />

Unternehmen!<br />

Laudator Dr. Rita Panesar (<strong>BQM</strong>)<br />

Motiviert ist das Team und insbesondere<br />

��������takar, nicht zuletzt durch eigene<br />

Erfahrungen. Der Leiter des Friseursalons<br />

kam mit 9 Jahren aus der Türkei nach<br />

Deutschland und hatte damals auch über<br />

34

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

ein Praktikum seine Liebe zum Friseur-<br />

beruf entdeckt. Längst ist er Meister und<br />

hat sich als Fachkosmetiker und Visagist<br />

weitergebildet. Das in seiner persönlichen<br />

Lebensgeschichte generierte Know How<br />

möchte er als Vorbild anderen Jugend-<br />

lichen mit Migrationshintergrund zu Gute<br />

kommen lassen. Ihnen und ihren Eltern<br />

zeigen: Es ist möglich, seinen Platz und<br />

seine Aufgabe hier zu finden und eine<br />

Ausbildung im Handwerk bietet da sehr<br />

große Chancen.<br />

Kunden schätzen nicht nur das<br />

Engagement des Friseursalons, sondern<br />

vor allem die handwerklich sehr ge-<br />

schickten Mitarbeiter. So heißt es in einer<br />

Bewertung aus dem Internet: „ Es ist ein<br />

Wohlfühltempel, die Zeit, die man dort<br />

verbringt, genießt man einfach nur als<br />

KÖNIG KUNDE!“<br />

��������������������������������������������<br />

�������������������������������f die<br />

Bühne sowie die Azubis Fatih Arslan und<br />

Suayip Azizoğlu.<br />

���������������������������������������������������������������<br />

����������, Suayip Azizoğlu, Fatih Arslan, Christa Goetsch,<br />

Dr. Rita Panesar, Uli Wachholtz<br />

35

<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />

Keynote Monika Rühl –<br />

Leiterin Change Management und<br />

Diversity, Deutsche Lufthansa AG<br />

Sehr gehrte Frau Bürgermeisterin,<br />

sehr geehrter Herr Lüttke,<br />

sehr geehrter Herr Wachholtz,<br />

liebe Ehrengäste, liebe Preisträger und<br />

Preisträgerinnen und sehr geehrte Damen<br />

und Herren,<br />

ich möchte ihnen ganz kurz etwas über<br />

das, was wir unter Diversity verstehen,<br />

was wir machen und was wir uns davon<br />

versprechen, erzählen. Ob das für Sie ge-<br />

eignet ist, ähnlich zu betreiben, das<br />

müssen sie dann selber entscheiden. Ich<br />

kenne ihre spezifische Unternehmens-<br />

situation nicht. Alleine die Definition für<br />

Diversity ist so unterschiedlich von<br />

Unternehmen zu Unternehmen und hängt<br />

natürlich immer ganz stark von dem<br />

Unternehmensziel, von der Unter-<br />

nehmensstrategie ab. Und da sind wir<br />

dann gleich bei unserer Definition. Wir<br />

haben die Situation, dass wir viele Airlines<br />

inzwischen unter dem Dach haben, also<br />

nicht nur eine Swiss, sondern auch eine<br />

Air Dolomiti, eine German Wings und<br />