ETiT IV-Praktikum Versuch Gleichstromsteller - Institut für ...

ETiT IV-Praktikum Versuch Gleichstromsteller - Institut für ...

ETiT IV-Praktikum Versuch Gleichstromsteller - Institut für ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

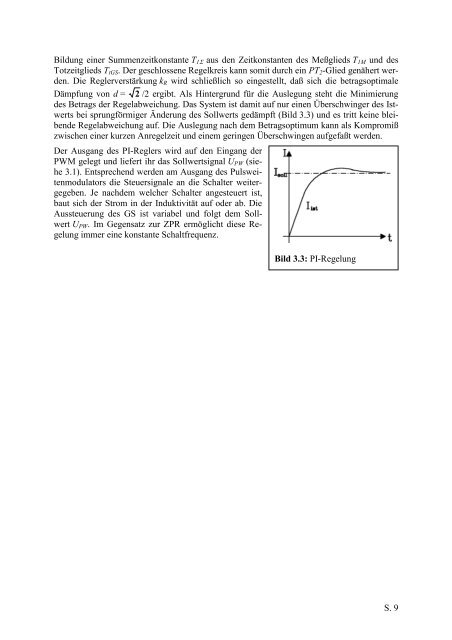

Bildung einer Summenzeitkonstante T1� aus den Zeitkonstanten des Meßglieds T1M und des<br />

Totzeitglieds TtGS. Der geschlossene Regelkreis kann somit durch ein PT2-Glied genähert werden.<br />

Die Reglerverstärkung kR wird schließlich so eingestellt, daß sich die betragsoptimale<br />

Dämpfung von d = 2 /2 ergibt. Als Hintergrund <strong>für</strong> die Auslegung steht die Minimierung<br />

des Betrags der Regelabweichung. Das System ist damit auf nur einen Überschwinger des Istwerts<br />

bei sprungförmiger Änderung des Sollwerts gedämpft (Bild 3.3) und es tritt keine bleibende<br />

Regelabweichung auf. Die Auslegung nach dem Betragsoptimum kann als Kompromiß<br />

zwischen einer kurzen Anregelzeit und einem geringen Überschwingen aufgefaßt werden.<br />

Der Ausgang des PI-Reglers wird auf den Eingang der<br />

PWM gelegt und liefert ihr das Sollwertsignal UPW (siehe<br />

3.1). Entsprechend werden am Ausgang des Pulsweitenmodulators<br />

die Steuersignale an die Schalter weitergegeben.<br />

Je nachdem welcher Schalter angesteuert ist,<br />

baut sich der Strom in der Induktivität auf oder ab. Die<br />

Aussteuerung des GS ist variabel und folgt dem Sollwert<br />

UPW. Im Gegensatz zur ZPR ermöglicht diese Regelung<br />

immer eine konstante Schaltfrequenz.<br />

Bild 3.3: PI-Regelung<br />

S. 9