Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

Thèse 1999 - UFR Droit et Sciences Sociales

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

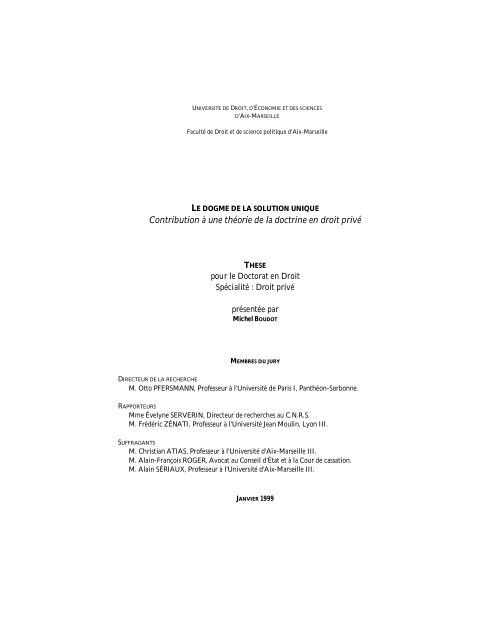

UNIVERSITE DE DROIT, D'ÉCONOMIE ET DES SCIENCES<br />

D'AIX-MARSEILLE<br />

Faculté de <strong>Droit</strong> <strong>et</strong> de science politique d'Aix-Marseille<br />

LE DOGME DE LA SOLUTION UNIQUE<br />

Contribution à une théorie de la doctrine en droit privé<br />

THESE<br />

pour le Doctorat en <strong>Droit</strong><br />

Spécialité : <strong>Droit</strong> privé<br />

présentée par<br />

Michel BOUDOT<br />

MEMBRES DU JURY<br />

DIRECTEUR DE LA RECHERCHE<br />

M. Otto PFERSMANN, Professeur à l'Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne.<br />

RAPPORTEURS<br />

Mme Évelyne SERVERIN, Directeur de recherches au C.N.R.S.<br />

M. Frédéric ZÉNATI, Professeur à l'Université Jean Moulin, Lyon III.<br />

SUFFRAGANTS<br />

M. Christian ATIAS, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III.<br />

M. Alain-François ROGER, Avocat au Conseil d'État <strong>et</strong> à la Cour de cassation.<br />

M. Alain SÉRIAUX, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III.<br />

JANVIER <strong>1999</strong>

La faculté n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions<br />

émises dans les thèses : ces opinions doivent être considérées comme propres à<br />

leurs auteurs.<br />

2<br />

À Sophie,<br />

Ariane<br />

<strong>et</strong><br />

Sara<br />

Remerciements à<br />

Françoise Hock, Paul Ricœur, Fabrice<br />

Rizzo, Dominique Romoli-Giraud <strong>et</strong><br />

Norma Yunez-Naude

Sommaire<br />

INTRODUCTION<br />

PREMIERE PARTIE. La transformation en doctrine de l'idée de permanence.<br />

Titre premier De la fixité à la sécurité.<br />

Chapitre 1. Le temps de la dualité des interprètes par voie de doctrine.<br />

Section 1. Le temps de l'interprétation par voie d'autorité.<br />

Section 2. La vacance de l'interprète par voie d'autorité.<br />

Chapitre 2. Le temps de la neutralité de la doctrine.<br />

Section 1. La rénovation des méthodes par la scission des interprètes.<br />

Section 2. La rénovation de l'intention du Législateur.<br />

Titre second La solution sûre.<br />

Chapitre 1. Un savoir sûr.<br />

Section 1. Les images de la sécurité juridique.<br />

Section 2. L'unité d'entendement des solutions.<br />

Chapitre 2. La bonne solution.<br />

Section 1. Connaître la bonne solution.<br />

Section 2. Prévoir la bonne solution.<br />

DEUXIEME PARTIE. La permanence du désir doctrinal de transformation.<br />

Titre premier Les descriptions doctrinales par l'unité.<br />

Chapitre 1. Théories de la conformité.<br />

Section 1. Les vertus de l'unité<br />

Section 2. Les entraves à l'unité.<br />

Chapitre 2. Jugements de conformité.<br />

Section 1. L'interprétation authentique.<br />

Section 2. L'interprétation par voie d'argument.<br />

Titre second Les prescriptions doctrinales pour l'unité.<br />

Chapitre 1. L'état des lieux doctrinaux.<br />

Section 1. La part du dit.<br />

Section 2. La part du non-dit.<br />

Chapitre 2. La force du discours doctrinal.<br />

Section 1. La modification de l'état des questions.<br />

Section 2. L'empreinte de la doctrine<br />

3

INTRODUCTION<br />

SOCRATE : " À mon avis, la rhétorique est comme le fantôme d'une partie de la<br />

politique".<br />

PLATON, Gorgias, [463, d].<br />

trad. par A. Crois<strong>et</strong>, Paris, Les Belles l<strong>et</strong>tres, 1997, p.55<br />

1. Ouverture - Le discours doctrinal a un caractère théorique singulier.<br />

Description de l'état du droit positif <strong>et</strong> prescription pour en changer s'y<br />

conjuguent inséparablement. Toutes deux produisent des représentations de la<br />

réalité que la connaissance juridique va assimiler <strong>et</strong> qui joueront un rôle clé<br />

dans ses mutations.<br />

Est-il légitime de questionner ces schèmes véhiculés par le discours de la<br />

doctrine <strong>et</strong> par celui sur la doctrine sans quitter le terrain même de ces<br />

discours ? Pour suivre les méandres contingents <strong>et</strong> nécessaires à la fois des<br />

discours qui interrogent la doctrine sur elle-même tout en la prenant comme<br />

référentiel, <strong>et</strong> ce pour en décrire les résultantes plurielles <strong>et</strong> transformables, il<br />

a fallu trouver une méthode qui ne fasse de concession ni à l'historicisme, ni à<br />

la sociologie, ni à la linguistique, tout en conservant une possibilité de lien<br />

avec des contextes irréductibles à aucune généralité.<br />

Équilibre difficile certes, qui relève d'un souci épistémologique auquel<br />

aucune discipline ne saurait se substituer <strong>et</strong> qui consiste en une tentative de<br />

reconstruction patiente des enchaînements internes comportant leurs propres<br />

relations à une réalité qu'il convient malgré tout de légiférer.<br />

Dans c<strong>et</strong>te voie, surgit l'hypothèse selon laquelle, en droit, il pourrait n'y<br />

avoir qu'une seule solution au présent <strong>et</strong> un futur prédestiné par des solutions<br />

préexistantes. Est-ce donc "une attitude très répandue dans la pensée juridique<br />

qui consiste à nier la réalité de toute opposition dès l'instant qu'elle reçoit une<br />

solution (1) " ? Le fait est que c<strong>et</strong>te hypothèse de la solution unique place les<br />

juristes en r<strong>et</strong>rait, voile même leur image, mais c<strong>et</strong> effacement ne les prive pas<br />

(1) A. JEAMMAUD, Des oppositions de normes en droit privé interne, <strong>Thèse</strong> Lyon, 1975, p.39.<br />

4

de leur influence (2) . Ni simple auctoritas, ni véritable potestas, à la fois<br />

négligeable <strong>et</strong> déterminante, la doctrine connaît la solution mais ne la pose<br />

pas. Nous serons amenés à comprendre la force de c<strong>et</strong>te ambivalence qui<br />

dessine les perspectives de la doctrine contemporaine <strong>et</strong> le rôle qu'elle entend<br />

jouer.<br />

Si un dogme, c'est-à-dire vérité fondamentale rendue incontestable, existe<br />

pour instruire de la solution unique, certains accepteront que toute question<br />

de droit reçoit une réponse <strong>et</strong> une seule, tandis que d'autres y verront surtout<br />

une rhétorique voire une sophistique de l'éviction des solutions possibles.<br />

PARAGRAPHE 1. LE DISCOURS DOCTRINAL COMME MATIERE<br />

2. La doctrine - Dès l'abord, on est saisi par les ambiguïtés qui affectent la<br />

"doctrine". Concept aux extensions multiples, la "doctrine" réfère aux doctes <strong>et</strong><br />

aux savants, à leur discours, à la "pensée juridique" organisée ou non, ou<br />

encore à des ensembles de "principes généraux" d'interprétation <strong>et</strong> des<br />

"méthodes". Par commodité <strong>et</strong> par métonymie, on désigne tantôt les uns,<br />

tantôt les autres (3) .<br />

Sans doute, peut-on affirmer que la "doctrine" est une parente de la<br />

"connaissance juridique", mais si l'on s'interroge sur le concept de "doctrine"<br />

en se demandant ce qu'il signifie, à la question “ qu'est-ce que la doctrine ?” se<br />

trouve le plus souvent substituée une autre question “ la doctrine est-elle<br />

source du droit ? ”. Comment expliquer qu'à une question sur la signification<br />

de la "doctrine", l'on réponde “ la doctrine est une "source"” ou “ n'est pas une<br />

"source" du droit ”, c'est-à-dire que l'on répond en termes de fonction dans un<br />

système hiérarchisé, formellement ou non (4) . Y aurait-il dans le discours<br />

(2)<br />

Sur les stratégies d'intervention de la doctrine : A. BERNARD <strong>et</strong> Y. POIRMEUR, "Doctrine civiliste <strong>et</strong><br />

production normative", in La doctrine juridique, Paris, PUF, 1993, p. 127 <strong>et</strong> spécialement p.162.<br />

(3)<br />

Notons que c'est également par métonymie que l'on désigne l'action d'interpréter (dégager les significations<br />

possibles) <strong>et</strong> son résultat par "l'interprétation".<br />

(4)<br />

Voir les présentations faites dans les manuels d'introduction au droit. On lira premièrement que la<br />

jurisprudence <strong>et</strong> la doctrine sont des “ autorités ” : jurisprudence <strong>et</strong> doctrine ne sont pas comprises comme des<br />

entités abstraites détachées des énoncés juridictionnels rendus ni comme des idées dissociées de la<br />

personnalité de leurs auteurs (J. CARBONNIER, <strong>Droit</strong> civil - Introduction, Paris, PUF, 25ème éd., 1997, [142],<br />

p.248 ; G. CORNU, <strong>Droit</strong> civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Paris, Montchrestien, 8ème éd., 1997,<br />

n°437, p.146 ; B. STARCK, H. ROLAND <strong>et</strong> L. BOYER, Introduction au droit, Paris, Litec, 4ème éd., 1996, pour<br />

l'autorité de la doctrine, n°237, p.101, pour l'autorité de la jurisprudence, n°886, p.338). On lira deuxièmement<br />

que la jurisprudence est une “ source ” mais que la doctrine n'est qu'une “ autorité ” (Ph. MALAURIE,<br />

Introduction générale, Paris, Cujas, 1994, p.285 ; F. TERRE, Introduction générale au droit, Paris, Dalloz,<br />

5

doctrinal quelque chose qui nourrisse l'ambiguïté de la question même ?<br />

Sous le titre "Le dogme de la solution unique" <strong>et</strong> son sous-titre<br />

"Contribution à une théorie de la doctrine", ce travail a pour objectif de<br />

discuter <strong>et</strong> d'éclaircir le statut épistémologique du discours doctrinal.<br />

L'approche sera descriptive mais de par la nature de l'obj<strong>et</strong> étudié - le discours<br />

sur le droit -, elle prêtera elle-même à discussion. La raison en est simple :<br />

entre dogmatique <strong>et</strong> critique, entre suivisme <strong>et</strong> dissidence, l'oeuvre doctrinale<br />

est faite d'oppositions, de polémiques <strong>et</strong> de heurts. Questionnement <strong>et</strong><br />

controverse forment sa raison d'être. Logiquement, décrire la polémique n'est<br />

pas nécessairement prendre parti, mais il est naturel de suspecter celui qui<br />

décrit un énoncé prescriptif de prescrire à son tour sous couvert de<br />

description.<br />

C<strong>et</strong>te étude esquisse une théorie de la doctrine mais il ne s'agit pas de<br />

proposer, à proprement parler, un système explicatif de l'activité des juristes ;<br />

il s'agit plus modestement de rechercher selon quels modes le discours des<br />

juristes participe à l'ensemble de l'activité jurislative <strong>et</strong> dans quelle mesure il y<br />

parvient ; il s'agit de s'interroger sur ce discours qui constitue "l'interprétation<br />

non officielle" <strong>et</strong> qui exprime "le savoir juridique". Si les obstacles pour<br />

4ème éd., 1998, n°234, p.252 ; C. LARROUMET, <strong>Droit</strong> civil, tome 1, Introduction à l'étude du droit privé,<br />

Paris, Économica, 3ème éd., 1996, n°156, p.94). La valeur de ce r<strong>et</strong>rait de la doctrine par rapport à la<br />

jurisprudence est variable ; l'interprète doctrinal est devant deux types distincts de production de norme, la loi<br />

<strong>et</strong> l'énoncé juridictionnel constant. On lira enfin une dernière réponse plus insolite : la doctrine est une<br />

“ source ” du droit (J. GHESTIN, G. GOUBEAUX <strong>et</strong> M. FABRE-MAGNAN, Traité de droit civil, Introduction<br />

générale, Paris, LGDJ, 4ème éd., 1994, n°574, p.528). Plus que véritablement intégrée à une réflexion sur la<br />

théorie des sources, c<strong>et</strong>te idée est une invitation à mesurer l'impact du discours doctrinal autrement que d'un<br />

point de vue faussement neutre : la doctrine produit un discours sur le droit qui s'intègre à l'ordre juridique<br />

positif. C<strong>et</strong>te idée donne corps par ailleurs à des introductions méthodologiques ou des théories générales du<br />

droit cherchant à présenter à partir de "l'observation des systèmes juridiques, de la recherche de leur éléments<br />

permanents, de leur articulation" des règles de réflexion qui éviteront aux étudiants de croire que la<br />

connaissance du droit s'acquiert par un gavage de règles accumulées (J.-L. BERGEL, Théorie générale du<br />

droit, Paris, Dalloz, 2ème éd., 1989, n°4, p.4 <strong>et</strong> n°10, p.11.). Ces introductions qui prétendent ainsi dresser un<br />

état positif des techniques juridiques <strong>et</strong> des instruments utilisés par les participants au phénomène juridique,<br />

représentent la doctrine comme “ une source indirecte ” qui tiendrait son statut de sa capacité à donner aux<br />

énoncés juridictionnels leur véritable portée normative générale (Ibid., n°60, p.71). Ces introductions prêtent<br />

ainsi à la doctrine deux activités complémentaires : elle formule des principes de raisonnement <strong>et</strong> elle les<br />

utilise pour déterminer la juridicité des règles qu'elle examine. Ainsi, par delà l'unanimité ou les désaccords<br />

doctrinaux, les auteurs doivent prendre conscience de leur pouvoir. Cela rejoint dans une certaine mesure le<br />

point de vue de ceux pour qui la doctrine est irremplaçable (P. PESCATORE, Introduction à la science du droit,<br />

Luxembourg, 1960, p.118 :"La doctrine remplit une fonction propre <strong>et</strong> irremplaçable en ce sens que la<br />

législation, même dans la forme des codes, <strong>et</strong>, plus encore, la jurisprudence restent toujours fragmentaires" ;<br />

F. TERRE, Introduction générale au droit, 4ème éd., 1998, précité, n°241, p.256 : "Son rôle est d'autant plus<br />

irremplaçable qu'on peut à la limite imaginer un système juridique sans lois, sans coutumes ou sans<br />

jurisprudence, mais qu'on ne peut imaginer un système sans doctrine, car c'est elle qui fait prendre aux autres<br />

composantes du droit conscience de leur propre existence"). Enlevez l'ordre juridique positif, il restera des<br />

auteurs pour concevoir d'autres théories fondant d'autres types de rapports qui se rangeront ou non sous le<br />

vocable "ordre juridique positif".<br />

6

comprendre l'activité de la doctrine sont grands, les difficultés pour en<br />

expliquer l'oeuvre sont infinies.<br />

Aborder le discours doctrinal par l'expression d'un désir d'unité perm<strong>et</strong>tra<br />

de montrer combien la place de la doctrine dans une hiérarchie des sources ou<br />

des institutions est difficile à saisir. Cela nous amènera à observer que la<br />

doctrine construit des concepts explicatifs dans lesquels logent des<br />

prescriptions politiques <strong>et</strong> qu'ainsi, ces concepts correspondent à des<br />

ensembles synthétiques décrivant l'état du droit positif, <strong>et</strong> aussi bien<br />

remplissent une fonction de justification <strong>et</strong> de légitimation de c<strong>et</strong> état.<br />

Lorsque la doctrine oeuvre à la définition des concepts juridiques, à la<br />

synthèse des lois <strong>et</strong> arrêts, à l'exposé des régimes juridiques, à la détermination<br />

des règles applicables mais aussi à la découverte d'incohérences <strong>et</strong><br />

d'antinomies, de lacunes, <strong>et</strong> en général de difficultés, elle contribue à<br />

l'émergence de questions pour lesquelles elle propose généralement des<br />

solutions (5) . Le discours doctrinal véhicule donc la connaissance juridique : un<br />

ensemble d'énoncés normatifs reproduits sous la dictée de la loi ou de la<br />

jurisprudence en réponse à des interrogations. Il fait naître des concepts, les<br />

voit disparaître, en consacre certains <strong>et</strong> en ignore d'autres.<br />

Curieusement, la doctrine, comprise c<strong>et</strong>te fois comme l'ensemble des<br />

auteurs, assume avec difficultés c<strong>et</strong>te oeuvre de questionnement. Les questions<br />

effraient, surtout lorsqu'elles sont sans réponse, ou à réponses multiples.<br />

Faisant écho à la crainte de l'incertitude, à la crainte de l'ambiguïté <strong>et</strong><br />

finalement à la crainte de l'ignorance, le discours doctrinal dénonce les<br />

infirmités <strong>et</strong> l'insécurité du système, juge ceux qui sont censés y remédier <strong>et</strong><br />

participe à l'élaboration des remèdes conceptuels, le problème étant<br />

cependant que la doctrine n'est pas pourvue d'une autorité normative. Elle<br />

parvient néanmoins à imposer ses prescriptions en modifiant la façon dont les<br />

autorités d'application perçoivent leur propre rôle. Elle m<strong>et</strong> aussi à disposition<br />

des juges ou du législateur des concepts creux, des slogans, des lieux communs<br />

ou encore des principes qui par leur généralité excessive perm<strong>et</strong>tent de<br />

réaliser l'unité du savoir juridique. Pour finir, la doctrine rationalise a<br />

posteriori l'ensemble <strong>et</strong> décrète l'unité <strong>et</strong> la cohérence du droit passé afin de<br />

prévoir le droit à venir.<br />

Un travail sur l'usage doctrinal des concepts connexes à l'unité <strong>et</strong> à la<br />

(5) Sur la thèse d'une orientation argumentative des phrases interrogatives, v. J.-C. ANSCOMBRE ET<br />

O. DUCROT, L'argumentation dans la langue, Bruxelles, Mardaga, 1983 ; C. PLANTIN, "Question ><br />

Argumentations > Réponses", in C. KERBRAT-ORECCHIONI (dir.), La question, Lyon, PUL, 1991, p.63.<br />

7

permanence aura l'intérêt de faire apparaître, par des analyses contextuelles,<br />

l'ambivalence du discours doctrinal <strong>et</strong> pourra s'insérer dans l'élaboration<br />

d'une théorie du discours doctrinal telle que pourrait l'envisager un<br />

linguiste (6) , un logicien (7) ou un philosophe (8) . Ainsi, à partir de l'analyse des<br />

usages des arguments <strong>et</strong> des concepts qui véhiculent l'idée que le droit est un<br />

savoir doué d'une permanence traduisant son unité <strong>et</strong> fournissant au juriste<br />

des réponses uniques <strong>et</strong> univoques aux questions qu'il se pose, notre étude a la<br />

double ambition de montrer que le discours doctrinal, par ses lieux communs<br />

<strong>et</strong> ses standards académiques, invite le lecteur à accepter l'idée qu'une solution<br />

unique suffit à chaque question, <strong>et</strong> de comprendre, au delà de l'image que la<br />

doctrine donne d'elle-même, comment le discours doctrinal participe à<br />

l'élaboration de c<strong>et</strong>te illusion, comment ce discours, censé n'être que<br />

descriptif, finit par s'imposer dans le contenu même des énoncés jurislatifs.<br />

3. Les jurislateurs - Ce sont les producteurs de droit. Au sens strict, on ne<br />

comptera que le législateur <strong>et</strong> la jurisprudence ; c<strong>et</strong>te dernière s'entendant de<br />

l'oeuvre normative de l'autorité d'application, mais par métonymie, on<br />

désignera l'un pour l'autre. L'on ne comptera donc pas la doctrine parmi les<br />

pouvoirs jurislatifs au sens strict. Les jurislateurs s'entendent donc des<br />

interprètes authentiques au sens kelsénien (9) . Néanmoins, "jurislateur" peut<br />

s'entendre des interprètes non-authentiques dont les énoncés pénètrent, d'une<br />

manière ou d'une autre, les normes positives. Les auteurs sont "autorité<br />

jurislative" au sens large, dès lors qu'ils participent à l'élaboration du contenu<br />

d'une norme positive (10) . Mais entre auteurs de doctrine <strong>et</strong> de jurisprudence,<br />

la frontière est parfois floue. Nous appellerons "voix doctrinale" des autorités<br />

d'application, les publications où l'on rencontre des prises de position de<br />

magistrats destinées à expliquer <strong>et</strong> commenter une solution de leur Cour.<br />

La doctrine raisonne tout d'abord sur les questions qu'elle pose. Telle règle<br />

est-elle applicable à tel cas ? Telle qualification peut-elle être associée à tel<br />

(6)<br />

par exemple F. PAYCHERE, Théorie du discours juridique, essai sur les apports des sciences du langage à la<br />

théorie générale du droit, <strong>Thèse</strong> Paris II, 1990.<br />

(7)<br />

par exemple P. BAILHACHE, Essai de logique déontique, Paris, Vrin, 1991.<br />

(8)<br />

par exemple S. TOULMIN, Les usages de l'argumentation, trad. Ph. De Brabanter, Paris, PUF, 1993, p.9-10.<br />

(9)<br />

"L'interprétation authentique" renvoie aux théories kelseniennes de l'interprétation (H. KELSEN, Théorie<br />

pure du droit, trad. Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 2ème éd., 1962, n°45 s., p.453 s. ) mais on notera que le<br />

terme est également recevable en droit canonique (A. SERIAUX, <strong>Droit</strong> canonique, Paris, PUF, 1996, p.18).<br />

Néanmoins il faut garder à l'esprit que la doctrine garde une place dans la hiérarchie des sources du droit<br />

canonique (ibid., p.20).<br />

(10)<br />

G. CORNU, "Réflexion finale", in P. AMSELEK (dir.), Théorie des actes du langage, éthique <strong>et</strong> droit, Paris,<br />

PUF, 1986, p.251 qui considère la parole doctrinale comme "juricréatrice".<br />

8

obj<strong>et</strong> ? Ce sont des interrogations qu'elle mène soit sur des hypothèses<br />

pratiques, soit sur des cas imaginaires. Dans tous les cas, elle fait apparaître<br />

l'imperfection des réponses positives en dénonçant leurs ambiguïtés.<br />

4. Discours doctrinal <strong>et</strong> ambiguïté - L'énoncé ambigu doit se distinguer de<br />

l'énoncé polysémique ou polyvoque car il ne se réduit pas à une collection<br />

d'énoncés univoques (11) . C'est une propriété intrinsèque du discours juridique<br />

centré sur lui-même qui noue de manière soit indicible, soit contradictoire,<br />

soit prohibée, des concepts supposément incompatibles. "L'ambiguïté, c'est le<br />

problème du sens multiple en sa diversité irréductible, en sa possibilité<br />

même (12) ". Ce qui nous paraît décisif, c'est la variabilité du contenu<br />

sémantique de l'énoncé ambigu. Cela laisse penser que, plus qu'un contenu<br />

incertain, polyvoque ou contradictoire, "l’ambiguïté dénoncée" est un<br />

contenant, disons un raisonnement ou un processus mental qui, d’une part,<br />

perm<strong>et</strong>trait de prescrire un déni dans les termes du débat posés a priori afin<br />

d’affirmer que les modalités positives d’énonciation des questions sont<br />

insusceptibles de produire des réponses satisfaisantes, justes, raisonnées ou<br />

cohérentes, <strong>et</strong> qui, d’autre part, invite à une recomposition du débat <strong>et</strong> de ses<br />

éléments (13) . C'est pourquoi, quand la doctrine dénonce "l'ambiguïté" d'un<br />

énoncé juridique, son discours opère comme un révélateur paradoxal ; il<br />

garantit sous l'invariance du vocabulaire une apparence de stabilité<br />

(11)<br />

Sur la distinction entre ambiguïté <strong>et</strong> polysémie, voir G. CORNU, Linguistique juridique, Paris,<br />

Montchrestien, 1990, p.90 : "L'amphibologie ou l'ambiguïté est un accident de la polysémie. Elle se produit<br />

lorsque dans un texte, un terme polysémique est utilisé par le locuteur de telle manière qu'il crée pour le<br />

récepteur l'équivoque, c'est-à-dire le doute <strong>et</strong> l'hésitation sur celui des sens dans lequel il faut alors prendre le<br />

terme. (…) L'amphibologie suppose donc la polysémie, mais la réciproque n'est pas vraie. La polysémie crée<br />

un risque de confusion ; elle ne débouche pas toujours sur la confusion. Le risque ne se réalise que par<br />

l'emploi vicieux ou atypique qui en est fait dans un discours" ; également O. DUCROT <strong>et</strong> T. TODOROV,<br />

Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972, p.303-304 : "L'ambiguïté doit être<br />

distinguée de l'extension sémantique : la plupart des expressions ont une signification très générale, qui leur<br />

perm<strong>et</strong> de décrire des situations très différentes. Mais on ne considère pas le mot “ véhicule ” comme ambigu<br />

sous prétexte qu'il peut se dire d'une bicycl<strong>et</strong>te comme d'un camion, ni non plus “ aimer ” sous prétexte que<br />

l'on peut aimer son père <strong>et</strong> aimer la confiture. Dans ces exemples, en eff<strong>et</strong>, une signification générale semble<br />

commune à tous les emplois de la même expression : seulement c'est une signification très large <strong>et</strong> abstraite.<br />

On en dira autant lorsque c<strong>et</strong>te abstraction devient indétermination (les philosophes anglais parlent de<br />

vagueness). Beaucoup d'expressions, non seulement décrivent des situations très différentes, mais laissent<br />

indéterminé, dans certains cas, si elles doivent être ou non employées : il y a une infinité de cas-limites où on<br />

ne saurait ni nier, ni affirmer que quelqu'un est chauve, qu'il est heureux ou qu'il réussit. Mais c<strong>et</strong>te<br />

indécidabilité dans les cas-limites n'empêche pas l'existence de cas clairs qui perm<strong>et</strong>tent de donner à<br />

l'expression - à l'intérieur d'un certain domaine - une caractérisation univoque".<br />

(12)<br />

D. VERNANT, v° Ambiguïté, Les notions philosophiques, tome 1, Paris, PUF, 1991 ; adde, C. FUCHS,<br />

L'ambiguité du français, Grenoble, Ophrys, 1996.<br />

(13)<br />

Cf. R. LANDHEER, Aspects linguistiques <strong>et</strong> pragmatico-rhétoriques de l'ambiguïté, <strong>Thèse</strong>, Leyde, 1984 ;<br />

voir également M. KAHLOUL, Les procédés argumentatifs du discours judiciaire français : étude de<br />

pragmatique linguistique, <strong>Thèse</strong> Strasbourg 2, 1994.<br />

9

conceptuelle, alors qu'il prescrit de manière camouflée la transformation <strong>et</strong> le<br />

changement (14) . Ensuite, le concept "ambigu" recouvre sa clarté <strong>et</strong> son unité<br />

par la redéfinition (permanente) de ses propriétés <strong>et</strong> de ses critères. Il devient<br />

"sûr".<br />

5. Doctrine <strong>et</strong> sécurité juridique - Une solution "sûre", un concept "sûr" sont<br />

censés apporter aux justiciables certitude <strong>et</strong> prévisibilité. L'interprétation<br />

d'une règle par le juge sera conforme au principe de sécurité juridique si les<br />

justiciables ont pu par avance la prévoir : la solution sûre est la solution<br />

prévisible, qu'elle ait été déjà fixée ou qu'elle soit induite. Par extension, un<br />

concept sera "sûr", s'il contribue à la découverte de solution "sûre". Mais nous<br />

observerons l'extrême ambiguïté de la "sécurité juridique" <strong>et</strong> nous montrerons<br />

que le besoin de "sécurité juridique", l'impératif de "sécurité juridique" ou le<br />

principe de "sécurité juridique" sont des slogans utilisés en vue de justifier <strong>et</strong><br />

légitimer, non les solutions décrites, mais la solution prescrite.<br />

Le dogme de la solution unique procède donc de c<strong>et</strong>te manière. En<br />

dénonçant l'ambiguïté sémantique d'une expression, la pluralité des<br />

significations d'un énoncé, l'indétermination d'un concept ou son<br />

inadéquation à la réalité, ce discours situe le cadre de la description d'une<br />

difficulté. Mais, en liant c<strong>et</strong>te description au caractère intolérable de l'absence<br />

d'unité du concept ou d'unicité de la solution, il opère un choix parmi les<br />

solutions possibles. Or si ce choix est fait a priori, il faut adm<strong>et</strong>tre que le<br />

dogme de la solution unique est non seulement une rhétorique de l'éviction<br />

des solutions possibles mais encore une sophistique par laquelle on prétend<br />

découvrir une solution par déduction ou subsomption à partir d'un principe<br />

général dénommé de "sécurité juridique", de "confiance légitime" ou plus<br />

généralement de "cohérence", sophistique qui crée l'illusion que la solution<br />

prescrite est fournie par le système juridique lui-même. Comme l'écrivait<br />

Kelsen : "Quand le sens d'une norme est douteux, il y a selon la doctrine<br />

traditionnelle, une seule interprétation correcte <strong>et</strong> une méthode scientifique<br />

perm<strong>et</strong>trait de la déterminer dans chaque cas. Le droit serait un ordre fixe,<br />

réglant de façon non-équivoque la conduite des hommes <strong>et</strong> en particulier celle<br />

des tribunaux <strong>et</strong> des autres organes chargés de l'appliquer. Il garantirait sinon<br />

une sécurité économique, du moins une sécurité juridique. Une telle idée est<br />

(14) voir par exemple P. FOURET, "L'ambiguité <strong>et</strong> l'insécurité juridique", in Insécurité juridique <strong>et</strong> assurance,<br />

colloque du 3 octobre 1996, RGDA 1998, p.446.<br />

10

cependant illusoire (15) ".<br />

À titre d'exemple, M. le professeur Savaux faisait observer que l'oeuvre de<br />

synthèse <strong>et</strong> de système de la doctrine n'avait rien d'univoque (16) . Il n'y aurait<br />

pas un droit positif du contrat mais des droits positifs du contrat. "Selon<br />

l'ouvrage auquel on s'informe, (…) on découvre au gré des auteurs que la<br />

jurisprudence est partagée sur la question de la date de formation du contrat<br />

entre absents (17) ou au contraire que la Cour de cassation a n<strong>et</strong>tement opté en<br />

faveur du système de l'émission (18) , que l'erreur-obstacle est sanctionnée par la<br />

nullité absolue (19) ou par la nullité relative (20) , qu'en matière de simulation, en<br />

cas de conflit entre tiers dont certains invoquent l'acte ostensible, d'autres<br />

l'acte secr<strong>et</strong>, la jurisprudence est hésitante (21) ou qu'elle tranche plutôt en<br />

faveur de celui qui invoque l'acte apparent (22) , que le droit positif "paraît<br />

consacrer" l'analyse selon laquelle la cession de contrat “ est en réalité un<br />

transfert unitaire <strong>et</strong> intégral de la qualité de contractant (23) ” ou que “ la<br />

cession conventionnelle de contrat ne peut pas être admise (24) ”".<br />

Ces exemples illustrent la difficulté à décrire l'état du droit positif (25) . En<br />

fait, la doctrine montre des préférences <strong>et</strong> révèle ainsi des prises de positions,<br />

qui, même si elles ne s'intègrent pas à un schéma idéologique général, ne sont<br />

jamais idéologiquement fortuites (26) . Sous couvert de neutralité scientifique,<br />

elle produit ainsi des prescriptions. Cela rend d'autant plus difficile à situer<br />

son statut dans une théorie globale de l'ordre juridique, que tous les discours<br />

revêtant les caractères <strong>et</strong> le style de l'extériorité peuvent être des discours<br />

(15) H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. par H. Thévenaz, Neuchâtel, La Baconnière, 1ère éd., 1953, rééd.,<br />

1988, p.155 ; adde, F. TULKENS, "La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer", RIEJ 1990-24, p.25.<br />

(16) E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, préface de J.-L. Aubert, Paris, LGDJ,<br />

1997, n°448-449, p.303 (Les références qui suivent sont issues de c<strong>et</strong> ouvrage).<br />

(17) J. CARBONNIER, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, tome 4, Paris, PUF, 1991, n°39, p.89 ; J. FLOUR <strong>et</strong> J.-<br />

L. AUBERT, Les obligations, L'acte juridique, Paris, A. Colin, 5ème éd., 1991, n°177, p.127 ; C. LARROUMET,<br />

<strong>Droit</strong> civil, Les obligations, Le contrat, tome 3, Paris, Économica, 2ème éd., 1990, n°284, p.263.<br />

(18) J. GHESTIN, Traité de droit civil, Le contrat, formation, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1988, n°373, p.406-408 ;<br />

A. WEIL <strong>et</strong> F. TERRE, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, Paris, Dalloz, 4ème éd., 1986, n°153, p.164.<br />

(19) H. <strong>et</strong> L. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, Obligations, théorie générale, Paris, Montchrestien,<br />

8ème éd., 1991, n°161, p.151 ; A. WEIL <strong>et</strong> F. TERRE, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, précité, n°164, p.172.<br />

(20) J. GHESTIN, Traité de droit civil, Le contrat, formation, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1988, n°373, p.406-408 ;<br />

J. FLOUR <strong>et</strong> J.-L. AUBERT, Les obligations, L'acte juridique, n°192, p.147.<br />

(21) C. LARROUMET, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, Le contrat, tome 3, précité, n°770, p.828.<br />

(22) J. FLOUR <strong>et</strong> J.-L. AUBERT, Les obligations, L'acte juridique, précité, n°389, p.322.<br />

(23) Ph. MALAURIE <strong>et</strong> L. AYNES, <strong>Droit</strong> civil, Les obligations, Paris, Cujas, 3ème éd., 1992, n°789, p.423.<br />

(24) J. GHESTIN <strong>et</strong> M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les obligations, les eff<strong>et</strong>s du contrat, Paris, LGDJ, 1992,<br />

n°1049, p.1008.<br />

(25) voir pour d'autres exemples toujours, E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?,<br />

précité, n°119 s., p.156 s.<br />

(26) G. VIGNAUX, "Argumentation <strong>et</strong> discours de la norme", Langages, Mars 1979, p.70 ; Ph. JESTAZ, "Déclin<br />

de la doctrine ?", <strong>Droit</strong>s-20, p.93.<br />

11

prescriptifs.<br />

Pour rendre compte de l'usage par la doctrine des concepts connexes à la<br />

solution unique, la principale difficulté méthodologique tient à la présence<br />

simultanée dans le discours des auteurs de l'ensemble des approches<br />

théoriques, le plus souvent de manière implicite. Pour débrouiller les noeuds<br />

de c<strong>et</strong>te problématique, où l'on r<strong>et</strong>rouve pêle-mêle l'unité, l'unicité, la<br />

sécurité, ou encore l'ambiguïté des solutions <strong>et</strong> le désir de la doctrine d'y<br />

remédier, notre démarche sera d'une part diachronique, d'autre part<br />

synchronique.<br />

PARAGRAPHE 2. CHEMINEMENT<br />

6. Diachronie - Nous mènerons pour commencer une étude diachronique du<br />

concept de permanence pour faire apparaître que, dans la description de<br />

l'unité, le discours doctrinal a substitué la recherche de la sécurité juridique à<br />

la fixité <strong>et</strong> à la certitude. Mais la succession des époques doctrinales égrènent<br />

des représentations de l'ordre juridique positif qui ne peuvent être présentées<br />

de manière linéaire parce que les hommes qui composent la doctrine ne sont<br />

pas soumis à des systèmes de pensée monolithes. L'histoire de la doctrine<br />

impose à l'historien deux directions de recherche, d'une part celle des<br />

influences doctrinales <strong>et</strong> théoriques, <strong>et</strong> d'autre part celle de l'image que la<br />

doctrine avait d'elle-même. "Le passé d'une science d'aujourd'hui ne se<br />

confond pas avec la même science dans son passé (27) ", nous dit Canguilhem à<br />

propos de la biologie. C'est plus vrai encore à l'égard de la connaissance nonscientifique<br />

ou proto-scientifique dont le droit fait partie. Nous entamerons<br />

c<strong>et</strong>te analyse avec les commentateurs du Code civil, étant entendu que le<br />

XIXème siècle ne marque pas une rupture avec le XVIIIème du point de vue<br />

du discours juridique sur les questions pratiques. Si les Codes napoléoniens ont<br />

apporté l'unification formelle <strong>et</strong> la remise en ordre du droit positif, <strong>et</strong> sont<br />

vécus en cela comme témoignant d'une rupture, les auteurs qui les<br />

commentèrent ne furent jamais que les successeurs de leurs maîtres.<br />

Au cours de c<strong>et</strong> historique, nous nous garderons de regrouper les auteurs<br />

étudiés en École préférant faire ressortir l'hétérogénéité d'une communauté<br />

(27) G. CANGUILHEM, Idéologie <strong>et</strong> rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, 1993, p.15.<br />

12

dont le savoir <strong>et</strong> les convictions sont très diverses. L'accent sera mis sur la<br />

discontinuité <strong>et</strong> en contrepoint des approches qui poursuivent la continuité du<br />

droit comme un but, suivre les transformations de l'image doctrinale dans le<br />

discours juridique nous amènera presque naturellement à adopter les moyens<br />

d'une entreprise archéologique (28) .<br />

Pour représenter la doctrine du XIXème siècle, nous utiliserons<br />

principalement les auteurs de grands traités commentant le Code civil, à<br />

savoir principalement Delvincourt, Toullier, Proudhon, Troplong, Marcadé,<br />

Demolombe, Aubry <strong>et</strong> Rau. Pour représenter la charnière des deux siècles<br />

jusqu'au milieu du XXème siècle, outre les travaux de Planiol, Saleilles,<br />

Josserand, Capitant, Lambert, Bonnecase <strong>et</strong> Savatier, nous situerons Gény <strong>et</strong><br />

Ripert à une place prépondérante. La doctrine contemporaine ne sera<br />

représentée qu'au tamis des questions techniques choisies pour illustrer nos<br />

propos, avec cependant une place privilégiée pour les grands réformateurs que<br />

furent MM. les doyens Carbonnier <strong>et</strong> Cornu.<br />

C<strong>et</strong>te étude des textes doctrinaux, mis en relation avec les questions<br />

pratiques qu'ils abordent, nous montrera les mutations des caractères de la<br />

"solution unique" : un discours s'appuyant sur la force de la tradition <strong>et</strong> de<br />

l'enseignement du passé, exprimant l'unité du savoir juridique par la<br />

permanence des solutions posées, fixes <strong>et</strong> certaines, va céder la place à un<br />

discours où la permanence n'est plus assurée par la fixité des solutions mais<br />

par le respect de la sécurité juridique. Cela nous conduira à considérer que la<br />

"solution unique" présente aujourd'hui dans le discours doctrinal est la<br />

solution conforme au principe de sécurité juridique, c'est-à-dire la solution<br />

sûre.<br />

7. Synchronie - Une étude synchronique de la solution sûre montrera la<br />

variabilité de ce concept <strong>et</strong> son rattachement constant à l'expression d'une<br />

recherche de la permanence du savoir juridique, mais à travers les différentes<br />

(28) M. FOUCAULT, L'archéologie du savoir, Paris, nrf, Gallimard, 1969, p.182-183. La démarche<br />

archéologique "ne cherche pas à restituer ce qui a pu être pensé, voulu, visé, éprouvé, désiré par les hommes<br />

dans l'instant où ils proféraient le discours ; (…) elle n'essaie pas de répéter ce qui a été dit en le rejoignant<br />

dans son identité même. Elle ne prétend pas s'effacer elle-même dans la modestie ambiguë d'une lecture qui<br />

laisserait revenir en sa pur<strong>et</strong>é, la lumière lointaine, précaire presque effacée de l'origine. Elle n'est rien de plus<br />

<strong>et</strong> rien d'autre qu'une réécriture : c'est à dire dans la forme maintenue de l'extériorité, une transformation<br />

réglée de ce qui a été déjà écrit. Ce n'est pas un r<strong>et</strong>our au secr<strong>et</strong> de l'origine ; c'est la description systématique<br />

d'un discours obj<strong>et</strong>" ; comp. J. BROEKMAN, <strong>Droit</strong> <strong>et</strong> anthropologie, Paris, LGDJ, Story Scientia, 1993, p.147<br />

s. ; F. EWALD, "Pour un positivisme critique : Michel Foucault <strong>et</strong> la philosophie du droit", <strong>Droit</strong>s- 03, 1986,<br />

p.137 (p.141).<br />

13

conceptions de la "solution sûre" que la doctrine diffuse, solution constante,<br />

solution acquise, solution exacte, ou prévisible, il ne s'agit plus de fixité du<br />

contenu des normes proprement dit ; il s'agit de fixité <strong>et</strong> de certitude des<br />

procédures de détermination du contenu des énoncés juridiques.<br />

La description de la "solution unique" prend de ce fait une teinte<br />

particulière. En cherchant à exprimer des certitudes pour le futur, faisant de la<br />

"nécessaire prévisibilité" du droit un cheval de bataille, l'oeuvre doctrinale<br />

descriptive est assise sur des postulats probabilistes. Les raisonnements<br />

doctrinaux qui prétendent induire par l'observation des précédents ou déduire<br />

sous des principes généraux des solutions uniques <strong>et</strong> univoques, ne relèvent<br />

pas de la démonstration analytique. Les juristes ne pratiquent pas le syllogisme<br />

mais l'enthymème. Leur discours participe d'une rhétorique où ce qui est<br />

vraisemblable tient lieu de vérité (29) .<br />

Nous confronterons ce point de vue aux thèses de M. le professeur<br />

Dworkin qui constituent, selon nous, la version la plus aboutie du dogme de la<br />

solution unique (30) . Nous envisagerons ensuite le sort que le droit français <strong>et</strong><br />

ses commentateurs doctrinaux réservent aux cas difficiles <strong>et</strong> aux cas faciles.<br />

Entre ce qu'exprime l'argumentation doctrinale <strong>et</strong> ce qu'elle tait, nous<br />

proposerons un état des lieux doctrinaux pour montrer que la rhétorique de<br />

l'unité se change parfois en une sophistique dont l'obj<strong>et</strong> est de justifier a<br />

posteriori une solution plutôt que de convaincre de son bien-fondé. Nous nous<br />

interrogerons, pour terminer, sur la force du discours doctrinal. Capable de<br />

modifier l'état des questions, de l'enrichir ou de le restreindre, capable de<br />

déplacer les problèmes ou de clore des controverses, la doctrine ne dispose pas<br />

d'un pouvoir normatif ; son discours intègre pourtant les énoncés juridiques<br />

positifs <strong>et</strong> laisse son empreinte dans le contenu même des énoncés<br />

juridictionnels.<br />

Des analyses contextuelles sur l'usage des arguments <strong>et</strong> des concepts nous<br />

fourniront des éléments de réflexion sur la manière dont le discours doctrinal<br />

rend compte de la connaissance juridique. Le regard que nous porterons sur le<br />

discours doctrinal se fera à partir d'un point de vue externe, comme nous<br />

(29) ARISTOTE, Rhétorique, trad. M. Dufour, Paris, Gallimard, 1998, [1355 a] ; v. F. WOLFF, "Trois techniques<br />

de vérité dans la Grèce classique. Aristote <strong>et</strong> l'argumentation", Argumentation <strong>et</strong> Rhétorique, Hermès 15,<br />

CNRS, 1995, p.41.<br />

(30) R. DWORKIN, L'empire du droit, trad. par E. Soubrenie, Paris, PUF, recherches philosophiques, 1994 ; "La<br />

chaîne du droit", <strong>Droit</strong> <strong>et</strong> société, 1985, n°1, p.51 ; Prendre les droits au sérieux, trad. par M.-J. Rossignol <strong>et</strong><br />

F. Limare, préface de P. Bour<strong>et</strong>z, Paris, PUF, Léviathan, 1995 ; Une question de principe, trad. par<br />

A. Guillain, Paris, PUF, recherches philosophiques, 1996.<br />

14

invite à le faire M. le professeur Hart, mais nous ne négligerons les critiques<br />

dont les thèses défendues par l'École analytique font l'obj<strong>et</strong>.<br />

PARAGRAPHE 3. REGARD SUR LA DOCTRINE<br />

8. Point de vue externe - Pour décrire l'état du droit, M. le professeur Hart<br />

nous invite à ne pas négliger l'existence des points de vue interne <strong>et</strong> externe.<br />

C<strong>et</strong>te distinction est au moins une précaution méthodologique. "L’une des<br />

difficultés auxquelles se heurte toute théorie du droit soucieuse de rendre<br />

justice à la complexité des faits, consiste à se souvenir de la présence de ces<br />

deux points de vue, <strong>et</strong> à ne pas considérer l’un d’eux comme inexistant (31) ". La<br />

raison en est que "la plupart des obscurités <strong>et</strong> des déformations qui affectent<br />

les concepts juridiques <strong>et</strong> politiques proviennent du fait que ceux-ci<br />

impliquent une référence à ce que nous avons appelé le point de vue interne :<br />

c'est à dire, le point de vue de ceux qui ne se contentent pas de constater <strong>et</strong> de<br />

prédire le comportement qui se conforme à des règles, mais qui utilisent les<br />

règles comme des modèles qui perm<strong>et</strong>tent l'évaluation de leur propre<br />

comportement <strong>et</strong> de celui d'autrui (32) ". Il est d'autant plus important de<br />

séparer les deux points de vue <strong>et</strong> d'adopter un point de vue externe, que la<br />

situation de la doctrine se trouve particulièrement floue.<br />

Dans leur essai d'épistémologie juridique Jalons pour une théorie critique<br />

du droit, MM. les professeurs Ost <strong>et</strong> Van de Kerchove utilisent la métaphore<br />

du jeu théâtral pour rendre compte de la situation des différents acteurs dans<br />

la vie juridique. Sur scène, les acteurs qui représentent les justiciables, les<br />

autorités d'application du droit, le législateur jouent la pièce du droit positif. Il<br />

voient le droit d'un point de vue interne. Dans le public, les spectateurs sont<br />

les théoriciens qui voient la pièce se jouer sans intervenir ; ils commentent<br />

ensuite ce qu'ils ont observé de leur point de vue externe. L'ambivalence du<br />

statut <strong>et</strong> du rôle de la doctrine tient au fait que son discours est au carrefour<br />

des deux points de vue externe <strong>et</strong> interne, <strong>et</strong> oscille. Dans la métaphore du jeu,<br />

la doctrine est représentée comme un souffleur. Elle n'est ni acteur comme les<br />

(31) H. L. A. HART, Le concept de droit, trad. par M. Van de Kerchove, Bruxelles, FUSL, 1976, [88], p.116 ;<br />

adde A.-J. ARNAUD, "Valeur heuristique de la distinction interne / externe comme grande dichotomie pour la<br />

connaissance du droit", RRJ 1986, p.241 ; G. KALINOWSKI, "Théorie, métathéorie ou philosophie du droit<br />

(réflexions sur The concept of law de H.L.A. Hart <strong>et</strong> On law and justice d'Alf Ross)", APD 1970, p.179.<br />

(32) H. L. A. HART, Le concept de droit, précité, [96], p.124<br />

15

citoyens ou les autorités habilitées à produire du droit, ni spectateur comme<br />

les théoriciens de la science du droit. "Tant qu'il demeure dans les limites de<br />

sa fonction théorique, l'auteur de doctrine occupe la place du spectateur de la<br />

représentation se déroulant sous ses yeux, sans qu'il soit amené à y tenir un<br />

rôle actif. Mais, dès lors qu'il collabore au jeu scénique, même de façon<br />

indirecte, par ses suggestions pratiques, l'auteur de doctrine quitte les rangs<br />

des spectateurs. Sans doute ne monte-t-il pas pour autant visiblement sur la<br />

scène. (…) Il joue le rôle du souffleur, à la fois collaborateur des acteurs, prêt à<br />

intervenir en cas de défaillance de leur part <strong>et</strong>, en même temps, situé en<br />

marge de la scène, presque au niveau des spectateurs ordinaires (33) ".<br />

L'École analytique du droit représentée principalement par Kelsen <strong>et</strong> Hart<br />

nous fournit les instruments pour définir le point de départ de c<strong>et</strong>te<br />

recherche. Deux concepts sont à r<strong>et</strong>enir : "les actes de connaissance de la<br />

doctrine" <strong>et</strong> la "texture ouverte du langage".<br />

9. Les actes de connaissance de la doctrine - La situation des interprètes chez<br />

Kelsen est l'obj<strong>et</strong> d'une distinction entre l'interprète scientifique ou doctrinal<br />

<strong>et</strong> l'interprète authentique, distinction qui sépare la fonction heuristique de la<br />

doctrine en quête des sens possibles <strong>et</strong> le pouvoir reconnu au juge de choisir<br />

l'interprétation qu'il posera. Selon Kelsen, la doctrine qui fait acte de<br />

connaissance en déterminant les différentes significations d'une norme, se<br />

contente de cela ; "la doctrine juridique ne peut poser des actes formateurs de<br />

droit, car les actes formateurs de droit sont des actes de volonté, tandis que la<br />

science du droit ou la doctrine juridique est une fonction de connaissance <strong>et</strong><br />

non de volonté. La doctrine juridique peut seulement énoncer qu'une certaine<br />

norme juridique est valide ; elle peut seulement décrire les relations entre des<br />

normes juridiques, ou entre des normes juridiques <strong>et</strong> d'autres normes, mais<br />

elle ne peut pas rendre valides des normes juridiques ou les priver de validité.<br />

Seule une autorité juridique, comme le législateur ou le juge, peut le faire (34) ".<br />

Les raisons en seraient que "les normes juridiques ne sont pas la<br />

signification d'actes de pensée, mais la signification d'actes de volonté ; <strong>et</strong> une<br />

pensée “juridique” ne peut être qu'une pensée ayant pour obj<strong>et</strong> des normes<br />

juridiques, qui sont la signification d'actes de volonté, c'est-à-dire des normes<br />

juridiques qui sont déjà posées. La pensée juridique ne peut créer ou abroger<br />

(33) F. OST <strong>et</strong> M. VAN DE KERCHOVE, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, FUSL, 1987, p.43.<br />

(34) H. KELSEN, Théorie générale des normes, trad. par O. Beaud <strong>et</strong> F. Malkani, Paris, PUF, 1996, chapitre 28,<br />

p.155 critiquant la théorie de J. ESSER ; Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 2ème éd., 1962, p.462-463.<br />

16

des normes juridiques. Toutefois, la question de l'applicabilité aux normes des<br />

principes logiques de non-contradiction <strong>et</strong> d'inférence doit être prise en<br />

compte pour le cas d'un conflit de normes <strong>et</strong> pour le cas de l'application d'une<br />

norme générale au cas concr<strong>et</strong>. Dans ces cas, il s'agit du problème de<br />

l'acquisition <strong>et</strong> de la perte de la validité des normes. Cela n'est pas possible par<br />

la voie de la pensée, pas même d'une pensée “juridique”. En ce sens, il ne peut<br />

y avoir quelque chose qui soit une pensée “juridique” (35) ".<br />

On ne saurait être plus clair. Hors d'une fonction législative ou<br />

prétorienne, les prescriptions des juristes ne sont pas à même de modifier<br />

l'état du droit positif. Mais dire qu'il n'existe pas de pensée “juridique” ou, de<br />

manière moins polémique, que les énoncés <strong>et</strong> les interprétations nonauthentiques<br />

n'ont aucun eff<strong>et</strong> sur la validité des normes interprétées signifie<br />

que leurs contributions à la science du droit sont soit descriptives, soit<br />

politiques : "le juriste qui, dans un commentaire qu'il publie, distingue l'une<br />

des interprétations possibles comme la seule “exacte”, ne [remplit] pas une<br />

fonction de science juridique, mais une fonction de politique juridique (36) ". Et<br />

plaidant contre le dogme de la solution unique, Kelsen en dénonce l'illusion :<br />

"l'interprétation juridique doit éviter avec le plus grand soin la fiction qu'une<br />

norme juridique ne perm<strong>et</strong> jamais qu'une seule interprétation, l'interprétation<br />

“exacte” ou “vraie”. C'est là une fiction dont la science du droit traditionnelle<br />

se sert pour maintenir l'idéal de sécurité juridique. Or, étant donné<br />

l'ambiguïté qui affecte, plus ou moins, la plupart des normes juridiques, c<strong>et</strong><br />

idéal n'est réalisable qu'approximativement (37) ".<br />

Sans conteste, Kelsen reconnaît à c<strong>et</strong>te fiction d'univocité une utilité<br />

politique, mais il considère néanmoins que le juriste qui proclame "qu'une<br />

interprétation qui est peut-être d'un point de vue politique-subjectif,<br />

préférable à une autre qui est logiquement possible, est la seule exacte d'un<br />

point de vue objectivement scientifique (38) ", fait passer pour une vérité<br />

scientifique ce qui n'est jamais qu'un simple jugement de valeur politique. Il<br />

(35) H. KELSEN, Théorie générale des normes, précité, chapitre 58, p.329.<br />

(36) H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. par Ch. Eisenmann, Paris, Dalloz, 2ème éd., 1962, n°47, p.463.<br />

(37) H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2ème éd., 1962, précité, n°47, p.463 ; Théorie pure du droit, 1ère éd.,<br />

1953, rééd., 1988, précité, p.155 ; sur la distinction entre actes de connaissance <strong>et</strong> actes de volonté :<br />

M. TROPER, "La liberté d'interprétation du juge constitutionnel", in P. AMSELEK (dir.) Interprétation <strong>et</strong> droit,<br />

Bruxelles, Bruylant, Aix-en-Provence, PUAM, 1995, p.235. L'auteur éclaire la confusion qui consiste à penser<br />

qu'en déterminant l'interprétation “ vraie ”, le juge fait un acte de connaissance. En réalité, non seulement le<br />

juge ne détermine pas l'interprétation vraie, mais en désignant "l'unique solution", il fait un acte de volonté. En<br />

revanche, le droit fonctionne conformément à la croyance que "l'interprétation [judiciaire] est un acte de<br />

connaissance".<br />

(38) H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2ème éd., 1962, précité, n°47, p.463.<br />

17

demeure même sceptique sur l'efficacité politique de la fiction d'univocité <strong>et</strong><br />

fait observer qu'une interprétation véritablement scientifique, réalisée sur la<br />

base d'une analyse critique <strong>et</strong> décrivant toutes les significations possibles<br />

politiquement correctes ou incorrectes, peut seule perm<strong>et</strong>tre à l'autorité<br />

habilitée de réduire à terme à un minimum les ambiguïtés <strong>et</strong> les équivoques<br />

inévitables de tout énoncé linguistique. Les auteurs qui, faisant mine de<br />

décrire les différentes significations <strong>et</strong> solutions possibles, prescrivent des<br />

choix, se trouvent en situation non plus d'interprètes doctrinaux ou<br />

scientifiques mais en situation de tribuns politiques. Kelsen condamne c<strong>et</strong>te<br />

attitude mais observe très justement qu' "on ne peut naturellement pas le leur<br />

interdire (39) " ; on ne peut que s'insurger qu'ils le fassent au nom de la science<br />

juridique. Le discours doctrinal doit néanmoins être maîtrisé : "Un<br />

commentaire scientifique doit se borner à indiquer les interprétations<br />

possibles d'une norme. Il ne peut pas décider que telle d'entre elles est la seule<br />

correcte ou la seule juste. C<strong>et</strong>te décision est un acte de volonté incombant<br />

exclusivement à l'organe qui a la compétence d'appliquer la norme en en<br />

créant une nouvelle. La plupart des commentaires qui se disent scientifiques<br />

sont en réalité des ouvrages de politique juridique (40) ".<br />

La description scientifique doit dans c<strong>et</strong>te perspective se contenter de<br />

commentaires éthiquement neutres car, à défaut, la doctrine ferait oeuvre<br />

politique. Au fond, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas d'interprétation<br />

exacte <strong>et</strong> surtout il n'y a pas de méthode pour connaître l'interprétation vraie<br />

parce que la langue du droit n'est pas un langage artificiel univoque. C<strong>et</strong>te<br />

idée présente incidemment chez Kelsen est développée par Hart par l'analyse<br />

de la texture ouverte du langage.<br />

10. Texture ouverte - Selon Hart, "les énoncés linguistiques généraux dotés<br />

d'autorité dans lesquels une règle se trouve formulée, peuvent ne fournir que<br />

des lignes de conduite incertaines, presque au même titre qu'un exemple<br />

faisant autorité. L'idée selon laquelle le langage de la règle nous perm<strong>et</strong> de<br />

repérer en toute simplicité des cas d'application facilement reconnaissables,<br />

s'effondre sous c<strong>et</strong> angle ; les notions de subsomption <strong>et</strong> de conclusion tirée<br />

d'un syllogisme ne caractérisent plus le nerf du raisonnement emprunté pour<br />

déterminer le comportement qu'il convient d'adopter (…)". S'il advenait que<br />

l'on "fige la signification d'une règle de telle façon que ses termes généraux<br />

(39) Ibid., p.463.<br />

(40) H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1ère éd., 1953, précité, p.140.<br />

18

possèdent nécessairement la même signification dans toutes les situations où il<br />

est question de l'appliquer (…), [on] assurerait un certain degré de certitude<br />

ou de prévisibilité , au prix de préjuger aveuglément ce que l'on doit<br />

accomplir dans une série de situations futures, dont nous ignorons la<br />

composition (41) ".<br />

Pour l'École analytique, l'incertitude constitue en quelque sorte le prix de<br />

l'utilisation du langage ordinaire (42) . La "texture ouverte du langage" nous<br />

perm<strong>et</strong> de comprendre que les significations des énoncés produits par les juges<br />

ou le législateur ne peuvent être a priori désignées comme univoques. On<br />

observera avec Hart, au-delà de la polysémie des termes présents dans les<br />

textes juridiques, que ceux-ci se caractérisent par la pluralité de leurs<br />

extensions, pluralité que l'on ne peut dénombrer a priori. (43) . Aussi, termes <strong>et</strong><br />

concepts doivent-ils être analysés de manière contextuelle, car, dans c<strong>et</strong>te<br />

mesure, il apparaît que l'activité d'interprétation extra-juridictionnelle,<br />

particulièrement doctrinale, crée pour le juge les contraintes discursives qui<br />

tenteront de maintenir son raisonnement dans un contexte (44) . Le juge reste<br />

toutefois libre de ne pas se soum<strong>et</strong>tre aux raisons d’autorité ainsi élaborées (45) .<br />

Les actes de connaissance de la doctrine participent donc à la définition du<br />

contexte de l’interprétation judiciaire. Nous adopterons ce point de vue sur<br />

l'interprétation en dépit des critiques dont ce mouvement de pensée fait<br />

l'obj<strong>et</strong>.<br />

11. Critiques de l'École analytique - Dans le sillage de Kelsen <strong>et</strong> Hart, on<br />

rencontre de nombreux auteurs - réalistes (46) <strong>et</strong> jusnaturalistes (47) - qui tout en<br />

(41)<br />

H. L. A. HART, Le concept de droit, précité, [126], p.161.<br />

(42)<br />

H. L. A. HART, Le concept de droit, précité, [124], p.159.<br />

(43)<br />

B. BIX, "H.L.A. Hart and the "open texture" of language", Law and Philosophy 10, 1991, p.51 ; S. WALT,<br />

"Hart and the claims of analytical jurisprudence", Law and Philosophy 15, 1995, p.387.<br />

(44)<br />

L. ALEXANDER <strong>et</strong> F. SCHAUER, "On extra-judicial constitutional interpr<strong>et</strong>ation", 110 Harvard L. Rev. 1359<br />

[1997].<br />

(45)<br />

N. MACCORMICK, "La texture ouverte des règles juridiques", in P. AMSELEK (dir.), Controverses autour<br />

de l'ontologie du droit, Paris, PUF, Questions, 1989, p.109 ; "Les contraintes argumentatives dans<br />

l'interprétation juridique ; argumentation <strong>et</strong> interprétation en droit", in P. AMSELEK (dir.), Interprétation <strong>et</strong><br />

droit, Bruxelles, Bruylant, Aix-en-Provence, PUAM, p.211 ; adde, J. RAZ, Practical reason and norms,<br />

Londres, Hutchinson, 1975.<br />

(46)<br />

Ainsi trouve-t-on chez les réalistes scandinaves l'idée que la “ science juridique ”, telle que pratiquée de<br />

manière dogmatique par les juristes, n'a rien d'une science véritable. C<strong>et</strong>te position est strictement antimétaphysique.<br />

Le discours de la doctrine se serait autre chose qu'une pratique politique destinée à peser sur le<br />

cours de la jurisprudence (A. ROSS, Directives and Norms, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1968 ; v.<br />

R. GUASTINI, "Alf Ross : une théorie du droit <strong>et</strong> de la science juridique", in P. AMSELEK (dir.), Théorie du<br />

droit <strong>et</strong> science, Paris, PUF, 1994, p.249). Les réalistes américains ont en général une approche voisine du<br />

rôle du juriste, mais pour eux, le droit ne relève pas du devoir-être mais d'une réalité matérielle (F. MICHAUT,<br />

L'École de la sociological jurisprudence <strong>et</strong> le mouvement réaliste américain, <strong>Thèse</strong> Lille, 1985 ; M. STOKES,<br />

19

les critiquant, s'appuient sur les concepts développés par l'École analytique<br />

pour dessiner leur propre théorie de l'interprétation. À bien y regarder tous<br />

seraient d'accord pour adm<strong>et</strong>tre que les choix opérés par les interprètes parmi<br />

les significations possibles sont politiques (48) , à ceci près que les jusnaturalistes<br />

considèrent que le droit naturel <strong>et</strong> la morale constituent un guide objectif de<br />

l’action politique <strong>et</strong> qu’en cela, une doctrine qui ne dirait pas le juste, ne serait<br />

point docte (49) .<br />

Enfin, contre le normativisme <strong>et</strong> le naturalisme, les thèses développées par<br />

"Formalism, realism, and the concept of law", Law and Philosophy 13, 1994 p.115-159 ; D. WILKINS, "Legal<br />

Realism for Lawyers", 104 Harvard L. Rev. 468 [1990]). Il se ramène simplement à ce que disent les juges.<br />

Holmes entend par "droit" : "les prophéties de ce que feront effectivement les cours <strong>et</strong> les<br />

tribunaux" (O. W. HOLMES, "The Path of the law", 10 Harvard L. Rev. 457 (1897) ; réimpr. 110 Harvard L.<br />

Rev. 989 (1997), n° spécial du centenaire ; R. POUND, "The theory of judicial decision", 36 Harvard L. Rev.<br />

954 [1923]). La connaissance du droit consiste à prévoir les solutions futures de sorte que les juristes ont<br />

essentiellement une activité prédictive (pour un point compl<strong>et</strong> : F. MICHAUT, "L'approche scientifique du droit<br />

chez les réalistes américains", in P. AMSELEK (dir.), Théorie du droit <strong>et</strong> science, Paris, LGDJ, 1994, p.265).<br />

Aujourd'hui, le mouvement des Critical legal studies aborde la théorie à partir de la teneur politique du droit.<br />

De ce point de vue, il s'agit encore de montrer les rapports qu'entr<strong>et</strong>iennent la méthodologie juridique <strong>et</strong> les<br />

groupes sociaux (Pour une bibliographie détaillée, v°Critical legal studies, Dictionnaire de théorie <strong>et</strong><br />

sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1993). Empruntant de manière éclectique au<br />

réalisme (A. ALTMANN, "Legal realism, critical law studies and Dworkin", Philosophy and public affairs 15<br />

(1986): 205), au marxisme, au féminisme (K. BARTLETT, "Feminist legal m<strong>et</strong>hods", 103 Harvard L. Rev. 829<br />

[1990]) ou au communautarisme (FREEMAN, "Racism, Rights, and the quest for equality of opportunity : a<br />

critical legal essay", 23 Harvard C. R-C. L. L. Rev. 295 (1988) ; CRENSHAW, "Race, reform and<br />

r<strong>et</strong>renchment : transformation and legitimation in anti-discrimination law", 101 Harvard L. Rev. 1331 [1988]),<br />

les Critical legal studies proposent des instruments conceptuels perm<strong>et</strong>tant de s'interroger sur la manière dont<br />

le politique affecte l'activité du juge (D. KENNEDY, A critique of adjudication (fin de siècle), Cambridge,<br />

Harvard U.P., 1997 ; voir P. TCHIAPKE, Les théories de l'interprétation constitutionnelle aux États-Unis,<br />

<strong>Thèse</strong> Paris X, 1992). Dans c<strong>et</strong>te perspective, la doctrine ne décalque pas l'état du droit positif mais justifie ou<br />

combat un ordre établi. En France, c'est le point de vue défendu par le mouvement critique du droit emmené<br />

notamment par M. le professeur Miaille (v. M. MIAILLE, "La critique du droit", <strong>Droit</strong> <strong>et</strong> société, n°20-21,<br />

1992, p.73).<br />

(47)<br />

Pour l’examen des thèses de l’École analytique, voir J. FINNIS, Natural law and natural rights, Oxford,<br />

Clarendon Press, 1980, p.3-22. Les partisans des thèses jusnaturalistes étant, eux, capables d'affirmer qu'une<br />

solution juste doit pouvoir être découverte par l'équité, c<strong>et</strong>te "sorte d'instinct, qui sans faire appel à la raison<br />

raisonnante, va de lui-même <strong>et</strong> tout droit à la solution la meilleure" (F. GENY, Méthode d'interprétation <strong>et</strong><br />

sources en droit privé positif, tome 2, Paris, LGDJ, 2ème éd., 1919, p.488), la doctrine occupe dans c<strong>et</strong>te<br />

perspective, une place évidemment centrale (A. SERIAUX, "Les sources du droit, vision jusnaturaliste", RRJ<br />

1990, p.166 ; M. VILLEY, Leçons d'histoire de la philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1962, p.292 ; Ph. REMY,<br />

"Philosophie de l'ordre civil positif", in G. PLANTY-BONJOUR <strong>et</strong> R. LEGEAIS (dir.), L'évolution de la<br />

philosophie du droit en Allemagne <strong>et</strong> en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, Paris, PUF,<br />

1991, p.157-158). Comme toutes les autorités en charge de dire le droit, la doctrine énonce des solutions en<br />

répondant à des questions. Tendue vers le juste objectif, la méthodologie jusnaturaliste invite le juriste à saisir<br />

la juste mesure du droit ; une mesure que le docteur par son recul est mieux à même de découvrir. Sans doute,<br />

la doctrine n'est pas infaillible mais son détachement des espèces lui perm<strong>et</strong> de tracer les principes qui<br />

guideront l'interprétation des autorités habilitées (A. SERIAUX, Le droit, une introduction, Paris, Ellipse, 1997,<br />

p.214-224 ; "La notion de doctrine juridique", <strong>Droit</strong>s-20, p.65). Encore faut-il qu'elle suive les préceptes de la<br />

science jusnaturaliste <strong>et</strong> qu'elle ne refuse pas de raisonner en équité à l'occasion de chaque cas.<br />

(48)<br />

Sur les sens de “ politiques ”, voir L. STRAUSS, Qu’est-ce que la philosophie politique ?, trad. par<br />

O. Sedeyn, Paris, PUF, 1992, p.15 s.<br />

(49)<br />

A. SERIAUX, Le droit, une introduction, précité, p.222.<br />

20

M. le professeur Ronald Dworkin présentent un intérêt tout à fait particulier.<br />

S'opposant à Hart <strong>et</strong> se démarquant des thèses naturalistes, Dworkin prétend<br />

qu'il est possible, pour un juge, de déterminer la bonne solution pour chaque<br />

cas, <strong>et</strong> considère dès lors que le juge rationnel serait dépourvu de "pouvoir<br />

discrétionnaire". Selon c<strong>et</strong> auteur, l'unité du droit - le droit comme intégrité -<br />

est assurée par la raison qui anime chaque juge (50) . La métaphore du roman<br />

écrit chapitre après chapitre de la main de ces juges rationnels illustre le<br />

processus de création des solutions du droit. Les cas faciles sont résolus par des<br />

règles. Les solutions des cas difficiles sont découvertes par la discussion sur les<br />

principes qui fondent la cohérence de l'ordre juridique. Ainsi, le juge pourrait<br />

être contraint par le système juridique lui-même d'adopter la bonne réponse<br />

parce que celle-ci existe. Par extension, il serait possible, pour la doctrine, par<br />

un acte de connaissance, de guider dans tous les cas le choix du juge vers la<br />

bonne réponse à une question de droit, pratique ou imaginaire. Nous en<br />

discuterons la pertinence à l'occasion de l'examen des théories qui voient le<br />

droit comme ensemble continu de solutions cohérentes.<br />

Il faut r<strong>et</strong>enir de c<strong>et</strong>te présentation sommaire des diverses perspectives<br />

théoriques que chacune assigne à la doctrine - interprète non-authentique -<br />

un statut défini par comparaison au rôle accordé au juge - interprète<br />

authentique. Cela contraint à s'interroger constamment sur la situation de la<br />

doctrine dans le concert des interprètes : sur sa place dans la hiérarchie des<br />

normes, sur la validité des principes méthodologiques qu'elle décrit <strong>et</strong> sur le<br />

caractère descriptif / prescriptif des énoncés qu'elle produit.<br />

12. Plan - Nous montrerons donc l'ambivalence du discours doctrinal<br />

cherchant dans la permanence des solutions positives <strong>et</strong> des concepts<br />

consacrés, l'unité <strong>et</strong> l'unicité des solutions futures <strong>et</strong> qui, pour parvenir à leur<br />

découverte, pratique une rhétorique de la nécessaire transformation <strong>et</strong><br />

adaptation du droit positif. Nous verrons ainsi comment, de descriptions en<br />

prescriptions, la doctrine exprime son désir de modifier l'état du droit <strong>et</strong> la<br />

mesure dans laquelle elle y parvient. La solution est unique <strong>et</strong> pourtant elle<br />

doit changer. Telle pourrait être la devise d'une doctrine qui, décrivant le<br />

permanence des instruments <strong>et</strong> des solutions juridiques, use de son autorité<br />

scientifique pour ordonner leurs mutations. S'il est acquis que l'idée de<br />

permanence a changé en doctrine ces deux derniers siècles, signifiant l'idéal<br />

(50) R. DWORKIN, "La chaîne du droit", <strong>Droit</strong> <strong>et</strong> société, 1985, N°1, P.51<br />

21

abouti de fixité de la loi, muant en dogme de la solution sûre, le discours<br />

doctrinal a en permanence exprimé avec force le désir des auteurs de<br />

transformer ce qu'ils représentaient comme la réalité juridique.<br />

L'étude du dogme de la solution unique sera donc menée en deux parties :<br />

Première partie : La transformation en doctrine de l'idée de permanence.<br />

Deuxième partie : La permanence du désir doctrinal de transformation.<br />

22

PREMIERE PARTIE<br />

LA TRANSFORMATION EN DOCTRINE DE L'IDEE DE PERMANENCE<br />

13. Permanence de la solution - "La solution consacrée par de nombreux<br />

tribunaux <strong>et</strong> cours, approuvée par la Cour de cassation, constitue une véritable<br />

règle juridique qui présente, sous certaines réserves il est vrai, un caractère de<br />

permanence <strong>et</strong> de stabilité d'où résulte une prévisibilité propre à perm<strong>et</strong>tre<br />

d'obtenir l'indispensable sécurité du commerce juridique (51) ". Voilà résumés<br />

en une phrase les caractères que la doctrine contemporaine prête à la<br />

jurisprudence. La généralité de la solution répétée <strong>et</strong> consacrée s'impose au<br />

présent par sa permanence <strong>et</strong> sa stabilité pour prévoir l'avenir <strong>et</strong> répondre au<br />

souci de sécurité ; c'est en fait le dogme de la solution unique que l'on prêche.<br />

Les raisons d'aborder le dogme de la solution unique par l'étude historique<br />

de la doctrine sont contenues dans l'interrogation qui suit la lecture des<br />

caractères de la solution permanente proposés par M. E.S. de la Marnierre.<br />

L'image de la solution prétorienne fut-elle toujours celle qui est présentement<br />

décrite ? Il semble que non. Bien au contraire, le concept s'est transformé dans<br />

le discours doctrinal, par le discours doctrinal. On cherchait la permanence du<br />

droit dans la fixité de la règle ; on recherche aujourd'hui la solution sûre <strong>et</strong><br />

prévisible.<br />

Les métamorphoses de l’image doctrinale de la doctrine <strong>et</strong> de la<br />

jurisprudence constituent les repères qui balisent l’évolution du concept de<br />

permanence <strong>et</strong> du désir d'unité, <strong>et</strong> cela parce que ce qui, périodiquement,<br />

apparaît comme l’impérieuse nécessité de rem<strong>et</strong>tre en ordre le droit est le<br />

produit d’un sentiment paradoxal. L’idée de permanence des normes, des<br />

concepts, de la nature des situations juridiques ou la permanence d’un savoir<br />

(51) E. S. DE LA MARNIERRE, Éléments de méthodologie juridique, Paris, Libr. JNA, 1976, p.80.<br />

23

propre aux juristes s’est coordonnée depuis la rénovation du droit naturel aux<br />

XVIIème <strong>et</strong> XVIIIème siècles à l’idée que seul ce qui est unique, unitaire dans<br />

sa structure intellectuelle <strong>et</strong> esthétique, peut durer valablement. La<br />

Révolution <strong>et</strong> l’Empire ont ainsi contribué à la mise en oeuvre de l’unification<br />

de l’ancien droit privé. Mais, d’un point de vue historique, on reconnaît que<br />

c<strong>et</strong>te oeuvre de remise en ordre du droit <strong>et</strong> d’unification est dans une très<br />

large mesure l’oeuvre des jurisconsultes de l’Ancien Régime. L’effectivité de<br />

c<strong>et</strong>te mise en ordre du droit français à la Révolution <strong>et</strong> sous l’Empire est liée à<br />

l’affermissement d’un pouvoir politique centralisé dont l’un des objectifs était<br />

de promouvoir l’unité juridictionnelle de la France. L’étude des premiers<br />

commentateurs du Code civil montre comment s’est opéré, si l’on veut<br />

l’appeler ainsi, le changement de paradigme. L’ensemble du droit privé, civil<br />

<strong>et</strong> commercial, a bien sûr été réformé en profondeur mais le travail<br />

préparatoire à c<strong>et</strong>te réforme remonte à Dumoulin, Domat, Pothier ; Merlin <strong>et</strong><br />

Portalis ne furent que les continuateurs d’un mouvement qu’ils considéraient<br />

déjà eux-mêmes comme unitaire. Avant la Révolution, la permanence de la<br />

jurisprudence entendue comme science du droit était assurée par la tradition<br />

<strong>et</strong> le recours soit à la continuité du droit romain, soit aux coutumes, mais le<br />

droit romain ayant subi de telles mutations <strong>et</strong> les coutumes étant par<br />

définition sans cesse en mouvement <strong>et</strong> variables, c’était aux jurisconsultes que<br />

revenait le pouvoir de présenter la solution qui s’imposait. La Révolution <strong>et</strong><br />

l’Empire ont redéfini la situation des interprètes devant la référence<br />

normative <strong>et</strong> cela s’est traduit par le pouvoir accordé au législateur de fixer la<br />

norme législative <strong>et</strong> son interprétation.<br />

En considération de la situation des interprètes dans les diverses<br />

perspectives théoriques <strong>et</strong> philosophiques aux XIXème <strong>et</strong> XXème siècles, la<br />

mise en évidence du dogme de la solution unique se fera d'abord par une<br />

histoire de la doctrine, de la transformation de l'idée doctrinale de fixité en<br />

désir de sécurité. La solution unique sera ensuite abordée à travers son avatar<br />

actuel que l'on dénommera la "solution sûre".<br />

La transformation en doctrine de l'idée de permanence sera donc étudiée<br />

en deux vol<strong>et</strong>s :<br />

Titre premier : De la fixité à la sécurité<br />

Titre second : La solution sûre<br />

24

TITRE PREMIER<br />

DE LA FIXITE A LA SECURITE<br />

14. Une brève histoire de la doctrine - Au tournant du XXème siècle, la<br />

doctrine française se représente comme rénovatrice, <strong>et</strong> plus encore comme<br />

refondatrice du rôle qu'elle s'attribue. Les auteurs entendent renoncer au<br />

dogme de la loi. Ils appuient leurs intentions réformatrices sur une approche<br />

méthodologique détachée de la seule autorité du texte. L'École de l'exégèse<br />

avait rendu un culte à la loi, ils r<strong>et</strong>ourneront aux "sources" pour rendre au<br />