You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

N. <strong>21</strong> n.s. – Settembre-Dicembre 2002 <strong>IL</strong> <strong>CALITRANO</strong><br />

come Donato Insengola, abitante “alla<br />

strata del Annunciata iuxta bona aliorum<br />

de Insengola” (cioè nelle case della sua<br />

famiglia, al centro di Calitri, nella parte<br />

migliore dell’abitato), che nel suo testamento<br />

chiedeva di essere sepolto “nella<br />

sepoltura di casa Insengola 7”. Giovanni<br />

Antonio Di Napoli, abitante sopra la chiesa<br />

di San Canio, aveva la tomba “di casa<br />

sua” nella chiesa di San Sebastiano. Dai<br />

testamenti si vede che nella chiesa del<br />

convento esistevano anche le sepolture<br />

utilizzate da alcune confraternite 8.<br />

Non sempre le offerte erano in denaro:<br />

nel 1608 Camilla Scoca, abitante alla<br />

“strata de la posterla”, destinava “vinti<br />

mezzetti di grano” ai frati e “dece mezzetti<br />

di grano 9” alle monache dell’Annunziata<br />

perché pregassero per l’anima sua.<br />

La maggior parte dei calitrani preferiva<br />

tuttavia farsi seppellire nella chiesa madre,<br />

intitolata all’Assunta e a San Canio.<br />

Sul sagrato della chiesa esisteva il cimitero<br />

per le sepolture comuni, tenuta in cattive<br />

condizioni, mentre l’interno ospitava<br />

cappelle private e sepolture confraternali<br />

10. Oltre alle spese per la sepoltura, i cittadini<br />

di solito lasciavano “alli preiti del<br />

ecclesia di Santo Canio maggiore di Calitro<br />

tutto quello loro tocca di messe, processione<br />

et altro secondo il solito”.<br />

Le cappelle private appartenevano alle<br />

famiglie più importanti del paese. La<br />

cappella dei Gesualdo, principi di Venosa,<br />

conti di Conza e feudatari di Calitri,<br />

intitolata ai Santi Filippo e Giacomo, era<br />

la seconda sul lato sinistro della navata;<br />

ma i principi mantenevano il patronato<br />

anche sulla chiesa di Santa Maria alla<br />

Ripa, vicinissima al castello, e sul convento<br />

di San Sebastiano dove, come ricorda<br />

Vito Acocella, era sepolta una nobildonna<br />

di casa Gesualdo 11; comunque<br />

la principale sepoltura dei Gesualdo era<br />

la cappella di Santa Maria delle Grazie,<br />

nella cattedrale di Conza, decorata di finissimi<br />

marmi e sculture, con l’altare privilegiato<br />

sul quale era collocato il quadro<br />

della Madonna delle Grazie commissionato<br />

dal cardinale Alfonso Gesualdo 12.<br />

In un testamento del 1611 Lucrezia<br />

Germano eleggeva a sua sepoltura nella<br />

chiesa madre la tomba “delli Balasci”<br />

(cioè della famiglia Balascio), lasciando<br />

un’offerta di 5 carlini alla chiesa della<br />

Madonna della Foresta e donando alla<br />

chiesa di San Canio “la tovaglia sua di<br />

seta negra che si metta alla croce 13”.<br />

Nel 1609 “Todescha Fruscio”, vedova<br />

del “quondam Donato de Anglesio” e<br />

appartenente a una famiglia molto ricca<br />

(sia i fratelli sia il suocero erano notai),<br />

disponeva nel suo testamento che “lo<br />

corpo suo sia sepellito dentro l’ecclesia<br />

di Santo Canio magiore di Calitro alla<br />

sepoltura della cappella de la casa di notare<br />

Giovanni Anglese suo socero 14”. All’atto<br />

notarile è allegato anche un “inventario<br />

delle robbe lasciate da Todescha<br />

Fruscio (…) fatto ad istantia de Cesare e<br />

Bartolomeo Fruscio”; evidentemente per<br />

i due ricchi fratelli Frucci (nel 1623 il<br />

notaio Bartolomeo Frucci fu sindaco di<br />

Calitri) nei patti matrimoniali della sorella<br />

defunta c’era ancora qualcosa da<br />

discutere 15.<br />

Germania, Freiburg i coniugi M. Antonia<br />

Rubino e Salvatore Zabatta ( Tor’Torr’ haland’)<br />

il 26 di ottobre hanno festeggiato il<br />

loro 50° anniversario di matrimonio. Gli<br />

auguri più sentiti e sinceri dal figlio Giovanni<br />

con la moglie e il nipote, degli amici e<br />

della Redazione del giornale.<br />

Mentre i più abbienti potevano programmare<br />

con cura il proprio funerale,<br />

stabilire dove essere sepolti e lasciare offerte<br />

per la celebrazione di messe in memoria,<br />

per i cittadini poveri la scelta era<br />

limitata; nel 1607 Domenico Cennarulo,<br />

che abitava a casa del cugino Luciano<br />

“ubi dicitur la strata di santo Petro seu lo<br />

puzzo”, sceglieva la chiesa madre, dichiarando<br />

di contentarsi di “quella sepoltura<br />

che piacerà a detto Luciano suo herede<br />

16”, mentre nello stesso anno “Giovanni<br />

de Angelo Torciano”, abitante “alla<br />

strata di piedi”, chiedeva di essere sepolto<br />

“alla sepoltura dello comune con tanta<br />

cura quanta piacerà ad Angelella sua moglie,<br />

che per essere povero detto testatore<br />

si remette a detta Angelella 17”.<br />

Nella chiesa di San Canio fu sepolto<br />

nel 1672 l’arcivescovo di Conza, Jacopo<br />

Lente (o Lenzio), morto mentre si trovava<br />

ospite dei principi Ludovisi nel castello<br />

di Calitri 18.<br />

7<br />

* * *<br />

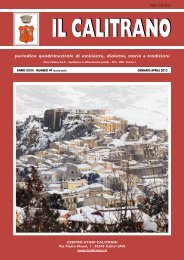

L’uso di seppellire i defunti nelle<br />

chiese cominciò a essere abbandonato<br />

all’inizio del XIX secolo e durante il decennio<br />

francese (1806-1815) anche nel<br />

Regno di Napoli fu decretato che i cimiteri<br />

fossero costruiti lontano dall’abitato.<br />

Così, nei primi decenni dell’Ottocento,<br />

l’amministrazione comunale di Calitri<br />

deliberò la costruzione di un cimitero extraurbano<br />

e, dopo molte discussioni, individuò<br />

una zona a ovest del paese, a circa<br />

un chilometro di distanza dall’abitato.<br />

Nei tempi antichi questa località era<br />

chiamata Cicondella e, per la sua felice<br />

esposizione a sud, era ricca di vigneti e<br />

oliveti, come è ricordato anche in un’epigrafe<br />

che venne collocata nella cappella<br />

della congregazione del Purgatorio, all’interno<br />

del nuovo cimitero 19. L’epigrafe<br />

indica come data di apertura del cimitero<br />

l’anno 1850 e, secondo alcuni documenti<br />

qui riportati, nell’agosto del 1842 i lavori<br />

erano già incominciati.<br />

I terreni prescelti per la costruzione<br />

del cimitero, estesi per circa un ettaro<br />

(quasi tre moggia), appartenevano a<br />

Giuseppe Margotta (1 moggio e tre misure)<br />

e a Giambattista Cubelli (1 moggio<br />

e una misura), ai quali, come risarcimento<br />

dei suoli espropriati, fu offerto<br />

“un luogo nel Pascone dell’abitato, proprietà<br />

del Comune, vicino al cimitero<br />

dei colerosi 20”.<br />

I due proprietari, molto contrariati,<br />

ricorsero all’Intendenza di Avellino e al<br />

Ministero degli Interni contro la decisione<br />

dell’amministrazione, adducendo le<br />

ragioni più disparate e contraddittorie per<br />

dimostrare che il luogo indicato per il<br />

nuovo camposanto non era adatto; tra i<br />

motivi elencati c’erano “la natura cretacea<br />

del terreno, soggett’a crepolarsi nella<br />

stagione estiva, ed a scavarsi nello inverno”,<br />

“la lunga distanza dall’abitato” e il<br />

“sito accanto a una delle principale strade<br />

pubbliche, del continuo trafficata dalla<br />

popolazione <strong>21</strong>”.<br />

Giuseppe Margotta in particolare sosteneva<br />

che il suolo di sua proprietà non<br />

poteva essere utilizzato “per essere alla<br />

frana soggetto, perché rasente la strada<br />

pubblica che mena a una fontana, e perché<br />

posto in luogo assai vicino al paese<br />

22”; la decisione del sindaco, secondo<br />

Margotta, serviva solo a favorire alcuni<br />

cittadini, amici o parenti, proprietari di<br />

altri suoli che rischiavano l’esproprio. La<br />

vertenza durò alcuni anni ma, dopo una<br />

lunga serie di perizie, opposizioni e ricorsi,<br />

i funzionari del Ministero dell’Interno<br />

diedero torto ai proprietari dei suoli<br />

espropriati e Calitri ebbe il nuovo cimitero.