Programmazioni disciplinari

Programmazioni disciplinari

Programmazioni disciplinari

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

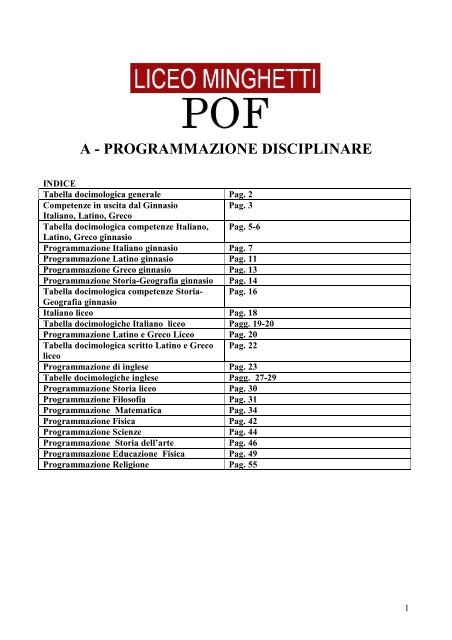

A - PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE<br />

INDICE<br />

Tabella docimologica generale Pag. 2<br />

Competenze in uscita dal Ginnasio<br />

Italiano, Latino, Greco<br />

Pag. 3<br />

Tabella docimologica competenze Italiano,<br />

Latino, Greco ginnasio<br />

Pag. 5-6<br />

Programmazione Italiano ginnasio Pag. 7<br />

Programmazione Latino ginnasio Pag. 11<br />

Programmazione Greco ginnasio Pag. 13<br />

Programmazione Storia-Geografia ginnasio Pag. 14<br />

Tabella docimologica competenze Storia-<br />

Geografia ginnasio<br />

Pag. 16<br />

Italiano liceo Pag. 18<br />

Tabella docimologiche Italiano liceo Pagg. 19-20<br />

Programmazione Latino e Greco Liceo Pag. 20<br />

Tabella docimologica scritto Latino e Greco<br />

liceo<br />

Pag. 22<br />

Programmazione di inglese Pag. 23<br />

Tabelle docimologiche inglese Pagg. 27-29<br />

Programmazione Storia liceo Pag. 30<br />

Programmazione Filosofia Pag. 31<br />

Programmazione Matematica Pag. 34<br />

Programmazione Fisica Pag. 42<br />

Programmazione Scienze Pag. 44<br />

Programmazione Storia dell’arte Pag. 46<br />

Programmazione Educazione Fisica Pag. 49<br />

Programmazione Religione Pag. 55<br />

1

TABELLA DOCIMOLOGICA GENERALE A.S. 2012-13<br />

Voto Giudizio Metodo di studio Conoscenze<br />

<strong>disciplinari</strong><br />

1- 4 Insufficienza<br />

grave o molto<br />

grave<br />

5 Insufficienza<br />

non grave<br />

Studia in modo<br />

discontinuo e non<br />

consapevole<br />

Non è pertinente e<br />

puntuale nelle<br />

consegne<br />

Non utilizza in modo<br />

corretto gli strumenti<br />

di studio<br />

Organizza lo studio in<br />

modo<br />

complessivamente<br />

corretto<br />

Non è puntuale e/o<br />

completo nelle<br />

consegne<br />

Utilizza gli strumenti<br />

di studio in modo nel<br />

complesso adeguato<br />

6 Sufficiente Organizza lo studio in<br />

modo<br />

complessivamente<br />

autonomo<br />

E’ puntuale nelle<br />

consegne anche se<br />

non sempre preciso<br />

Utilizza gli strumenti<br />

di studio in modo<br />

complessivamente<br />

adeguato<br />

9-10 Ottimo/eccellente<br />

Organizza lo studio in<br />

modo autonomo e<br />

organico<br />

E’ puntuale e<br />

completo nelle<br />

consegne<br />

Utilizza gli strumenti<br />

di studio in modo<br />

competente<br />

E’ in possesso di<br />

conoscenze lacunose,<br />

frammentarie e non<br />

consapevolmente<br />

assimilate<br />

E’ in possesso di<br />

conoscenze poco<br />

consolidate, assimilate<br />

in modo<br />

prevalentemente<br />

mnemonico<br />

Conosce i contenuti<br />

essenziali della<br />

disciplina<br />

Ha conoscenze ampie<br />

e approfondite,<br />

puntualizzate in modo<br />

sicuro e competente.<br />

Capacità di<br />

individuare<br />

collegamenti e<br />

relazioni<br />

Non concettualizza i<br />

dati e non li classifica<br />

e/o seleziona in modo<br />

conforme alle<br />

richieste<br />

Non riesce a articolare<br />

collegamenti neppure<br />

se indirizzato<br />

Non è autonomo nelle<br />

operazioni di<br />

concettualizzazione,<br />

classificazione e<br />

selezione pertinente<br />

dei dati acquisiti<br />

Solo se indirizzato,<br />

articola<br />

esclusivamente i<br />

collegamenti più ovvi<br />

ed espliciti<br />

E’ in grado di<br />

compiere operazioni<br />

di<br />

concettualizzazione,<br />

classificazione e<br />

selezione pertinente<br />

dei dati acquisiti in<br />

modo<br />

complessivamente<br />

adeguato<br />

Riesce ad articolare i<br />

collegamenti<br />

fondamentali<br />

E’ in grado di<br />

compiere in modo<br />

autonomo e sicuro<br />

operazioni di<br />

sistematizzazione dei<br />

dati acquisiti<br />

Individua<br />

autonomamente le<br />

connessioni tra i temi<br />

e ne individua<br />

sviluppi originali<br />

Esprime giudizi<br />

criticamente<br />

argomentati<br />

Elaborazione ed<br />

esposizione delle<br />

conoscenze<br />

Utilizza le conoscenze<br />

in modo non<br />

pertinente alle<br />

richieste.<br />

Utilizza contenuti<br />

carenti e frammentari<br />

Li articola in modo<br />

scoordinato<br />

Espone in modo<br />

estremamente<br />

faticoso, formalmente<br />

scorretto e<br />

lessicalmente<br />

improprio<br />

Utilizza le conoscenze<br />

in modo parzialmente<br />

pertinente alle<br />

richieste, e/o utilizza<br />

contenuti banali.<br />

L’articolazione è in<br />

diversi passaggi<br />

disorganica<br />

L’esposizione è<br />

faticosa, non sempre<br />

corretta e<br />

lessicalmente<br />

impropria<br />

Utilizza le conoscenze<br />

in modo pertinente<br />

alle richieste,<br />

utilizzando contenuti<br />

essenziali.<br />

L’articolazione è<br />

coerente<br />

L’esposizione è nel<br />

complesso<br />

formalmente corretta<br />

e lessicalmente<br />

appropriata<br />

Utilizza le conoscenze<br />

in modo pertinente<br />

alle richieste,<br />

attraverso contenuti<br />

ampi e rielaborati in<br />

modo originale.<br />

L’articolazione è<br />

coerente e organica<br />

L’esposizione è fluida<br />

ed efficace,<br />

formalmente corretta<br />

e lessicalmente<br />

appropriata<br />

2

NUOVO OBBLIGO DELL’ISTRUZIONE<br />

COMPETENZE IN USCITA DAL GINNASIO<br />

ASSE DEI LINGUAGGI ITALIANO, LATINO, GRECO<br />

A conclusione del biennio l’allievo è in grado di:<br />

Competenze generali:<br />

Competenze di interazione:<br />

Collaborare e partecipare<br />

Agire in modo autonomo e responsabile<br />

Acquisire la consapevolezza di appartenere a un gruppo solidale, improntato alla collaborazione e al rispetto della<br />

persona.<br />

Percepire la scuola come ambiente primario in cui sperimentare la dimensione istituzionale del vivere civile, che si<br />

manifesta nel riconoscimento e nel rispetto di diritti e doveri consapevolmente condivisi come garanzia di libertà<br />

democratica.<br />

Partecipare attivamente alla vita della scuola, sia nelle relazioni quotidiane in classe, sia negli organi di rappresentanza<br />

democratica, a partire dalle assemblee e dal Consiglio di Classe, acquisendo l’abitudine all’esercizio corretto della<br />

libertà di parola e all’ascolto di posizioni differenti.<br />

Sperimentare nelle relazioni interpersonali e con gli insegnanti la trasparenza nella comunicazione.<br />

Competenze metodologiche:<br />

Imparare a imparare<br />

Analizzare le consegne, individuare le conoscenze ad esse pertinenti; elaborare una strategia efficace per svilupparle;<br />

articolarne lo sviluppo in modo pertinente, chiaro e coerente.<br />

Utilizzare in modo mirato gli strumenti di studio (libri di testo e dizionari).<br />

Organizzare mappe, tabelle, schemi funzionali ai contenuti ed alle finalità richiesti.<br />

Riordinare in modo efficace e sistematico gli appunti di lezione.<br />

Acquisire capacità di analisi degli errori e di autovalutazione sulla base di parametri dati.<br />

Elaborare e applicare di criteri di classificazione<br />

Attivare processi di deduzione: dalla “regola” alla sua applicazione<br />

Ambiti <strong>disciplinari</strong>:<br />

Lettura e comprensione dei testi<br />

Competenze:<br />

Acquisire e interpretare l’informazione<br />

Individuare collegamenti e relazioni<br />

Individuare il tema centrale del testo e la sua tipologia (manuale disciplinare, articolo di cronaca, articolo di opinione,<br />

saggio critico).<br />

Utilizzare i “segnali testuali” (paragrafazione, punteggiatura, connettivi logici, coesivi) come strumenti per la<br />

comprensione del testo.<br />

Individuare la struttura logica del testo, distinguendo le informazioni principali da quelle secondarie<br />

Riconoscere i rapporti e le relazioni fra le parti del testo<br />

Individuare le parole chiave.<br />

Compiere inferenze.<br />

Compiere operazioni di lettura selettiva:<br />

estrapolare dal testo dati in base a indicazioni fornite;<br />

classificare e selezionare dati<br />

operare generalizzazioni<br />

Produzione di testi orali e scritti<br />

Competenze:<br />

Comunicare<br />

Progettare<br />

Individuare collegamenti e relazioni<br />

3

Pianificare: ricercare, selezionare e ordinare dati pertinenti alle richieste attraverso operazioni predefinite (reperimento,<br />

classificazione e selezione dei dati, costruzione della scaletta)<br />

Sintetizzare e generalizzare i dati<br />

Costruire il testo scritto e orale conformemente alla tipologia richiesta (sintesi, recensione, analisi testuale di un testo<br />

letterario, relazione, esposizione, argomentazione)<br />

Utilizzare nella stesura i “segnali testuali” in modo competente (paragrafazione, punteggiatura, connettivi logici,<br />

coesivi).<br />

Utilizzare il registro linguistico adeguato al contesto comunicativo.<br />

Riflessione sulla lingua<br />

Competenze:<br />

Acquisire e interpretare l’informazione<br />

Individuare collegamenti e relazioni<br />

Riconoscere la pluralità di codici comunicativi<br />

Riconoscere la natura convenzionale della lingua come sistema di segni<br />

Utilizzare il lessico tecnico della disciplina<br />

Definire gli elementi fondamentali della lingua mediante un uso appropriato del lessico tecnico.<br />

Riconoscere e analizzare le parti del discorso, con particolare attenzione al sistema verbale.<br />

Riconoscere la natura fondamentale del sistema linguistico come rete di relazioni<br />

Riconoscere la relazione fondamentale tra forma e funzione<br />

Individuare la struttura gerarchica della frase semplice e della frase complessa e le relazioni logiche in essa attivate.<br />

Conoscere i fondamentali meccanismi di produzione lessicale (derivazione di nomi da verbi, da aggettivi ecc.).<br />

Conoscere le fondamentali relazioni tra parole (sinonimi, iponimi, iperonimi ecc.)<br />

Costruire mappe semantiche.<br />

Approccio al testo letterario<br />

Competenze:<br />

Acquisire e interpretare l’informazione<br />

Acquisire la consapevolezza dell’importanza delle manifestazioni dell’immaginario nell’esperienza individuale e<br />

collettiva.<br />

Conoscere gli aspetti caratterizzanti e le finalità della comunicazione letteraria.<br />

Conoscere il sistema dei generi letterari, con particolare riferimento all’epica, alla narrativa e alla poesia, e al teatro e<br />

riconoscere gli elementi caratterizzanti di ciascuno di essi, a livello sia tematico che stilistico.<br />

Conoscere elementi utili alla contestualizzazione di un testo e alla sua interpretazione alla luce di aspetti della cultura e<br />

della mentalità del periodo storico in cui è stato prodotto.<br />

Comprendere in modo analitico e globale i testi letterari oggetto di indagine e saperli riformulare, parafrasare e<br />

sintetizzare.<br />

Cogliere gli aspetti stilistici e retorici del testo.<br />

Utilizzare correttamente il lessico tecnico di base.<br />

Elaborare un’analisi testuale articolata e motivata di testi letterari, con un uso pertinente delle citazioni.<br />

4

Giudizio Imparare a<br />

imparare<br />

Insuf-<br />

ficienza<br />

grave o<br />

molto<br />

grave<br />

Insuf-<br />

ficienza<br />

non<br />

grave<br />

Sufficien<br />

-te<br />

Studia in modo<br />

discontinuo e/o<br />

puramente<br />

mnemonico<br />

Non è sempre<br />

puntuale e/o<br />

completo nelle<br />

consegne<br />

Non utilizza in<br />

modo corretto gli<br />

strumenti di studio<br />

Non riesce a<br />

correggere gli<br />

errori che gli<br />

vengono segnalati<br />

Organizza lo<br />

studio in modo<br />

non pienamente<br />

autonomo<br />

Non è puntuale e/o<br />

completo nelle<br />

consegne<br />

Utilizza gli<br />

strumenti di studio<br />

in modo non<br />

pienamente<br />

adeguato<br />

Solo guidato<br />

corregge gli errori<br />

che gli vengono<br />

segnalati<br />

Organizza lo<br />

studio in modo<br />

complessivamente<br />

autonomo<br />

E’ puntuale nelle<br />

consegne anche se<br />

non sempre<br />

preciso<br />

Utilizza gli<br />

strumenti di studio<br />

in modo<br />

complessivamente<br />

adeguato<br />

Riesce a<br />

correggere<br />

eventuali errori<br />

segnalati<br />

Individuare<br />

collegamenti e<br />

relazioni<br />

TABELLA DOCIMOLOGICA<br />

ITALIANO, LATINO E GRECO GINNASIO<br />

Non è autonomo<br />

nelle operazioni di<br />

concettualizzazione<br />

, classificazione e<br />

selezione pertinente<br />

dei dati acquisiti<br />

Compie operazioni<br />

di<br />

concettualizzazione<br />

, classificazione e<br />

selezione dei dati<br />

acquisiti in modo<br />

non completo e<br />

organico<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

operazioni di<br />

concettualizzazion<br />

e, classificazione e<br />

selezione<br />

pertinente dei dati<br />

acquisiti in modo<br />

complessivamente<br />

adeguato<br />

Applica le<br />

conoscenze<br />

acquisite per<br />

analizzare dati<br />

nuovi<br />

strutturalmente<br />

simili a un<br />

modello dato<br />

Lettura e<br />

comprensione<br />

Non riconosce la<br />

coerenza interna<br />

del testo,<br />

fraintendendo<br />

diversi passaggi<br />

chiave<br />

Non è in grado di<br />

compiere<br />

inferenze e<br />

operazioni di<br />

lettura selettiva in<br />

modo conforme<br />

alle richieste<br />

Individua il tema<br />

centrale del testo e<br />

ne riconosce<br />

complessivamente<br />

la coerenza<br />

interna, ma<br />

fraintende diversi<br />

punti<br />

Compie inferenze<br />

e operazioni di<br />

lettura selettiva<br />

conformemente a<br />

richieste esplicite a<br />

livello poco<br />

approfondito<br />

Individua il tema<br />

centrale del testo e<br />

ne riconosce<br />

complessivamente<br />

la coerenza interna<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

inferenze e<br />

operazioni di<br />

lettura selettiva in<br />

modo conforme a<br />

richieste esplicite<br />

Produzione orale<br />

e scritta<br />

Rispetta solo<br />

parzialmente le<br />

indicazioni fornite.<br />

Produce elaborati<br />

carenti nei<br />

contenuti.<br />

Articola il discorso<br />

in modo<br />

disorganico.<br />

La formulazione<br />

presenta diversi<br />

passaggi<br />

sintatticamente e/o<br />

morfologicamente<br />

scorretti<br />

Utilizza un lessico<br />

spesso improprio.<br />

Rispetta le<br />

indicazioni fornite,<br />

ma propone<br />

contenuti<br />

superficiali e<br />

generici o:propone<br />

contenuti<br />

pertinenti e<br />

diversificati ma in<br />

modo<br />

disarticolato.<br />

La formulazione è<br />

poco organica e<br />

coesa e a volte<br />

lessicalmente<br />

impropria.<br />

Rispetta le<br />

indicazioni fornite.<br />

I contenuti sono<br />

pertinenti, anche<br />

se essenziali.<br />

L’esposizione è<br />

nel complesso<br />

coerente e coesa e<br />

lessicalmente<br />

appropriata, anche<br />

se non ricca.<br />

Analisi<br />

metalinguistica<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

notevolmente<br />

impreciso e non<br />

pienamente<br />

consapevole<br />

Non è autonomo<br />

nel riconoscere e<br />

analizzare gli<br />

elementi<br />

morfosintattici<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

non sempre<br />

corretto<br />

Riconosce e<br />

analizza in modo<br />

non preciso gli<br />

elementi<br />

morfosintattici<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

complessivamente<br />

corretto<br />

Riconosce e<br />

analizza in modo<br />

complessivamente<br />

corretto gli<br />

elementi<br />

morfosintattici<br />

Approccio al<br />

testo letterario<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

notevolmente<br />

impreciso e non<br />

pienamente<br />

consapevole.<br />

Ha una<br />

conoscenza<br />

lacunosa e<br />

superficiale dei<br />

tratti<br />

caratterizzanti dei<br />

generi letterari e<br />

non è autonomo<br />

nel riconoscerli nei<br />

testi<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

non preciso<br />

Ha una<br />

conoscenza<br />

complessivamente<br />

corretta ma<br />

superficiale dei<br />

tratti<br />

caratterizzanti dei<br />

generi letterari e li<br />

riconosce nei testi<br />

in modo non<br />

pienamente<br />

autonomo<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

complessivamente<br />

corretto<br />

Ha una<br />

conoscenza<br />

corretta ed<br />

essenziale dei tratti<br />

caratterizzanti dei<br />

generi letterari e li<br />

riconosce nei testi.<br />

5

discreto Organizza lo<br />

studio in modo<br />

autonomo e<br />

E’ puntuale nelle<br />

consegne<br />

Utilizza gli<br />

strumenti di studio<br />

in modo adeguato<br />

E’ in grado di<br />

individuare e<br />

correggere<br />

eventuali errori.<br />

Buono Organizza lo<br />

studio in modo<br />

autonomo e<br />

organico<br />

E’ puntuale e<br />

completo nelle<br />

consegne<br />

Utilizza gli<br />

strumenti di studio<br />

in modo<br />

competente<br />

Ottimo<br />

o<br />

eccellente<br />

Organizza lo<br />

studio in modo<br />

autonomo e<br />

organico<br />

E’ puntuale e<br />

completo nelle<br />

consegne<br />

Utilizza gli<br />

strumenti di studio<br />

in modo<br />

competente<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

operazioni di<br />

concettualizzazion<br />

e, classificazione e<br />

selezione<br />

pertinente dei dati<br />

acquisiti. Appli-<br />

ca le conoscenze<br />

acquisite per<br />

analizzare dati<br />

nuovi anche non<br />

esattamente<br />

coincidenti con la<br />

tipologia del<br />

modello dato<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

operazioni di<br />

concettualizzazion<br />

e, classificazione,<br />

selezione e<br />

sistematizzazione<br />

dei dati acquisiti<br />

Applica le<br />

conoscenze<br />

acquisite per<br />

analizzare dati<br />

nuovi che<br />

presentano<br />

elementi<br />

problematici<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

operazioni di<br />

concettualizzazion<br />

e, classificazione,<br />

selezione e<br />

sistematizzazione<br />

dei dati acquisiti<br />

Applica le<br />

conoscenze<br />

acquisite per<br />

analizzare dati<br />

nuovi che<br />

presentano elementi<br />

altamente<br />

problematici<br />

Individua il tema<br />

centrale del testo e<br />

ne riconosce la<br />

coerenza interna<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

inferenze e<br />

operazioni di<br />

lettura selettiva in<br />

modo autonomo<br />

Effettua a partire<br />

dal testo<br />

collegamenti<br />

inter<strong>disciplinari</strong> in<br />

base a richieste<br />

precise<br />

Individua il tema<br />

centrale del testo e<br />

ne riconosce la<br />

coerenza interna<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

inferenze e<br />

operazioni di<br />

lettura selettiva in<br />

modo autonomo e<br />

approfondito<br />

Coglie lo spessore<br />

culturale del testo<br />

analizzandone il<br />

tema e il lessico<br />

Effettua<br />

autonomamente<br />

collegamenti<br />

inter<strong>disciplinari</strong> a<br />

partire dal testo<br />

Individua il tema<br />

centrale del testo e<br />

ne riconosce la<br />

coerenza interna<br />

E’ in grado di<br />

compiere<br />

inferenze e operazioni<br />

di lettura<br />

selettiva in modo<br />

autonomo e<br />

approfondito<br />

Coglie lo spessore<br />

culturale del testo<br />

analizzandone il<br />

tema e il lessico<br />

Effettua autonomamente<br />

ampi<br />

collegamenti<br />

inter<strong>disciplinari</strong> a<br />

partire dal testo<br />

Esprime un giudizio<br />

criticamente<br />

motivato<br />

Segue in modo<br />

puntuale e<br />

completo le<br />

consegne.<br />

Pianifica e<br />

compone un testo<br />

pertinente nei<br />

contenuti e<br />

formalmente<br />

corretto.<br />

Utilizza un lessico<br />

adeguato sia<br />

nell’esposizione<br />

scritta che orale<br />

Segue in modo<br />

puntuale e<br />

completo le<br />

consegne.<br />

Selezione i<br />

contenuti in base a<br />

ricerca ed<br />

elaborazione<br />

personale<br />

Articola lo<br />

sviluppo del<br />

proprio testo in<br />

modo chiaro e<br />

coerente,<br />

argomentando in<br />

modo efficace le<br />

proprie opinioni.<br />

L’esposizione è<br />

chiara, corretta ed<br />

efficace e<br />

appropriata nel<br />

lessico.<br />

Segue in modo<br />

puntuale e<br />

completo le<br />

consegne.<br />

Stabilisce efficaci<br />

collegamenti e<br />

argomenta in<br />

modo originale<br />

Articola lo<br />

sviluppo del<br />

proprio testo in<br />

modo chiaro,<br />

efficace e<br />

coerente.<br />

Si esprime in<br />

modo fluido,<br />

utilizzando un<br />

lessico ampio e<br />

adeguato alle<br />

diverse situazione<br />

comunicative.<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

corretto<br />

Riconosce e<br />

analizza in modo<br />

corretto e<br />

completo gli<br />

elementi<br />

morfosintattici<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

corretto<br />

Riconosce e<br />

analizza in modo<br />

corretto e<br />

completo gli<br />

elementi<br />

morfosintattici<br />

Compie in modo<br />

autonomo confronti<br />

fra l’italiano e altre<br />

lingue.<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

corretto<br />

Riconosce e<br />

analizza in modo<br />

corretto e<br />

completo gli<br />

elementi<br />

morfosintattici<br />

Compie in modo<br />

autonomo<br />

confronti fra<br />

l’italiano e altre<br />

lingue.<br />

E’ in grado di<br />

inferire<br />

autonomamente<br />

leggi linguistiche<br />

in base all’analisi<br />

di dati raccolti<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

corretto e<br />

appropriato<br />

Ha una<br />

conoscenza<br />

corretta dei tratti<br />

caratterizzanti dei<br />

generi letterari e li<br />

riconosce nei testi.<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

corretto e<br />

appropriato<br />

Ha una<br />

conoscenza<br />

corretta, esauriente<br />

e personalmente<br />

rielaborata dei<br />

tratti<br />

caratterizzanti dei<br />

generi letterari e li<br />

riconosce in modo<br />

autonomo e sicuro<br />

nei testi.<br />

.<br />

Usa il lessico<br />

tecnico in modo<br />

corretto e<br />

appropriato<br />

Ha una<br />

conoscenza<br />

corretta, esauriente<br />

e personalmente<br />

rielaborata dei<br />

tratti<br />

caratterizzanti dei<br />

generi letterari e li<br />

riconosce in modo<br />

autonomo e sicuro<br />

nei testi.<br />

Compie ricerche<br />

originali sui testi e<br />

argomenta in<br />

modo competente<br />

le proprie<br />

conclusioni.<br />

6

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE DI ITALIANO (ginnasio)<br />

Unità 1: la comunicazione e i codici<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

Gli elementi della comunicazione (il diagramma di Jakobson)<br />

Il codice come sistema di segni<br />

La struttura del segno: il rapporto tra significante e significato<br />

Classificazione dei segni: segni arbitrari e segni motivati<br />

Comunicazione verbale e non verbale<br />

I caratteri della comunicazione verbale: la nozione di lingua e le<br />

sue funzioni (Jakobson)<br />

La lingua adeguata al contesto: i registri linguistici e i linguaggi<br />

settoriali<br />

Unità 2: Riflessione sulla lingua: gli elementi costitutivi della lingua<br />

Definire con linguaggio specifico gli elementi<br />

fondamentali della comunicazione<br />

Dato un messaggio, ricostruire il diagramma di Jakobson<br />

ad esso relativo<br />

Dato un messaggio, riconoscere la funzione linguistica<br />

in esso prevalente<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

Gli elementi minimi costitutivi della parola: radice, lessema e<br />

morfemi<br />

Le relazioni tra forma e significato<br />

Mappe semantiche<br />

Le parti del discorso e la loro funzione: definizione e<br />

classificazione<br />

Parti variabili e invariabili<br />

I parametri di variabilità delle forme verbali e nominali e la loro<br />

funzione:<br />

- modo<br />

- tempo<br />

- persona<br />

- numero<br />

- genere<br />

Il sistema verbale:<br />

- la coniugazione attiva e passiva e l’uso degli ausiliari<br />

- il sistema dei tempi e il loro uso testuale<br />

- il sistema dei modi finiti: differenze tra indicativo,<br />

congiuntivo, condizionale e imperativo<br />

- Le forme nominali del verbo (infinito, gerundio e<br />

participio) e la loro funzione<br />

Unità 3: Riflessione sulla lingua: sintassi della frase semplice<br />

Data una parola, scomporla negli elementi minimi<br />

Data una radice, costruire una mappa semantica<br />

Definire le parti del discorso e distinguerle all’interno<br />

della frase<br />

Analizzare forme linguistiche variabili e invariabili<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

La sintassi:definizione<br />

Definire le componenti costitutive della frase<br />

La frase nucleare e.la centralità del verbo: la funzione logica e il<br />

concetto di dipendenza, il sintagma<br />

Riconoscere il nucleo all’interno di una frese semplice<br />

Elementi che dipendono dal verbo: i complementi necessari: gli<br />

argomenti; i complementi non necessari: le espansioni<br />

Distinguere argomenti da espansioni<br />

Elementi che non dipendono dal verbo: i complementi del nome<br />

e dell’aggettivo:<br />

Individuare gli elementi che dipendono dal verbo<br />

apposizione, complemento di specificazione, ecc.<br />

Tipologie della frase semplice:<br />

Individuare gli elementi che dipendono dal nome<br />

frasi nominali;<br />

frasi formate dal solo verbo;<br />

frasi con verbo ad un argomento: il soggetto;<br />

frasi formate con verbo a due argomenti: soggetto e<br />

complemento oggetto; copula + soggetto e parte nominale;<br />

verbi copulativi + soggetto e predicativo del soggetto; verbi<br />

Individuare il corretto rapporto di dipendenza fra gli<br />

elementi della frase semplice<br />

Formulare frasi nucleari e completarle con<br />

l’inserimento di argomenti ed espansioni secondo le<br />

indicazioni date<br />

7

passivi + soggetto e complemento d’agente e/o causa<br />

efficiente; verbi di stato + soggetto e complemento di stato in<br />

luogo; verbo essere con il significato di stare, esserci +<br />

soggetto e complemento di stato in luogo;<br />

frase formata con verbo a tre argomenti: soggetto, oggetto,<br />

termine; verbi appellativi, estimativi, elettivi + soggetto,<br />

oggetto e complemento predicativo dell’oggetto, verbi di<br />

moto + soggetto e complementi di luogo (moto a, moto da,<br />

moto per)<br />

Le espansioni<br />

complementi che dipendono dal verbo: tempo, fine, causa,<br />

mezzo,modo, compagnia e unione.<br />

I complementi del nome e dell’aggettivo<br />

complementi che dipendono dal nome o<br />

dall’aggettivo:partitivo, di qualità, materia ecc.<br />

Unità 4: Riflessione sulla lingua: sintassi della frase complessa<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

La nozione di frase complessa<br />

Coordinazione e subordinazione; congiunzioni coordinanti e<br />

subordinanti<br />

La classificazione fondamentale delle subordinate:<br />

- completive<br />

o dichiarative/volitive<br />

o interrogative indirette<br />

- circostanziali<br />

o temporali<br />

o causali<br />

o finali<br />

o consecutive<br />

o concessive<br />

o ipotetiche<br />

o strumentali<br />

o modali<br />

- attributive<br />

Costrutti espliciti e impliciti<br />

I costrutti impliciti: i valori dell’infinito, del participio e del<br />

gerundio<br />

Definire e classificare le diverse tipologie di frase,<br />

individuandone gli elementi distintivi<br />

Individuare la struttura gerarchica della frase<br />

complessa e le relazioni logiche in essa attivate<br />

Valutare la coerenza di una frase in base alle relazioni<br />

logiche tra le diverse componenti<br />

Unità 5: Abilità di lettura<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

Il testo e i suoi caratteri distintivi<br />

Dati messaggi diversi, riconoscere quelli che possono<br />

Testi orali e scritti.<br />

essere definiti testi<br />

I caratteri del testo scritto e le sue differenze dalla<br />

Leggere per imparare<br />

comunicazione orale.<br />

Orientarsi nell'indice del libro di testo<br />

Gli indici generali ed analitici dei testi; capitoli e paragrafi; Compiere operazioni di pre-lettura: crearsi aspettative;<br />

titoli, sottotitoli, titoli a margine; illustrazioni, didascalie; i trasformare in domande titoli, sottotitoli e titoli a<br />

caratteri di stampa.<br />

margine; cogliere le parole evidenziate.<br />

Punteggiatura e capoversi.<br />

Prevedere l’organizzazione logica di un testo.<br />

La coerenza testuale:<br />

Seguire il “filo del discorso” utilizzando la<br />

il tema centrale;<br />

punteggiatura e i nessi logici come “segnali linguistici”.<br />

<br />

<br />

<br />

l’ordine degli argomenti;<br />

sequenze e paragrafi; la frase tematica;<br />

tipi di paragrafo: che classifica; che definisce; che<br />

descrive; che narra; che enumera; che confronta; che<br />

istituisce rapporti di causa-effetto; che dimostra; che<br />

esemplifica; loro struttura abituale.<br />

Compiere inferenze.<br />

Estrapolare e classificare i dati informativi del testo<br />

Sintetizzare i dati fondamentali<br />

Spiegare e riformulare passaggi complessi<br />

8

La coesione testuale<br />

connettori e formule di raccordo;<br />

formule di richiamo: ripetizioni, sostituenti lessicali<br />

(sinonimi, iponimi, iperonimi), sostituenti pronominali,<br />

ellissi;<br />

l’uso testuale dei tempi verbali.<br />

Le tipologie testuali<br />

testo descrittivo<br />

testo espositivo<br />

testo argomentativi<br />

testo narrativo<br />

testo poetico<br />

Unità 6: Abilità di scrittura<br />

Conoscen<br />

ze<br />

Le regole<br />

dell’ortogr<br />

afia e<br />

della<br />

punteggiat<br />

ura.<br />

I caratteri<br />

del testo<br />

scritto<br />

(vedi<br />

Unità 5)<br />

Le<br />

tipologie<br />

testuali<br />

(vedi<br />

Unità 5)<br />

Scrittura<br />

funzionale<br />

e scrittura<br />

creativa<br />

Abilità/capacità<br />

Pianificare: ricercare e selezionare dati pertinenti alle richieste attraverso operazioni predefinite<br />

(reperimento, classificazione e selezione dei dati, costruzione della scaletta)<br />

Sintetizzare i dati, compiendo operazioni di generalizzazione e concettualizzazione<br />

Sviluppare il testo scritto e orale conformemente alla tipologia richiesta<br />

Utilizzare nella stesura i “segnali testuali” in modo competente (paragrafazione, punteggiatura,<br />

connettivi logici, coesivi).<br />

Utilizzare il registro linguistico adeguato al contesto comunicativo.<br />

Utilizzare correttamente il sistema dei tempi verbali.<br />

Correggere gli errori di stesura<br />

Produrre testi appartenenti alle seguenti tipologie:<br />

Relazioni (orali o scritte)<br />

Riassunti (da testi narrativi, espositivi e argomentativi) – abilità chiave: selezione e generalizzazione<br />

delle informazioni, ricostruzione delle sequenze<br />

Testi espositivi – abilità chiave: reperimento, classificazione e organizzazione dei dati informativi,<br />

riformulazione e spiegazione e interpretazione di informazioni complesse<br />

Testi argomentativi – abilità chiave: esporre una tesi, scegliere argomenti, classificarli e ordinarli in base<br />

all’efficacia, far dialogare più tesi<br />

Parafrasi (da testi letterari) – abilità chiave: riformulare passaggi complessi<br />

Analisi testuali (da testi letterari). – abilità chiave: individuare il tema centrale e lo sviluppo del testo;<br />

riconoscere in esso i tratti distintivi del genere letterario , gli aspetti retorici e stilistici, confrontare testi<br />

diversi;<br />

utilizzare correttamente il lessico tecnico; utilizzare correttamente le citazioni.<br />

Riscritture e parodie – abilità chiave: riconoscere e rielaborare gli aspetti tematici e stilistici di un testo<br />

letterario<br />

Recensioni – abilità chiave: cogliere una visione sintetica di un testo<br />

9

Unità 7: Approccio ai testi letterari – la narrativa<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

Le manifestazioni dell’immaginario nell’esperienza individuale e<br />

collettiva.<br />

Gli aspetti caratterizzanti e le finalità della comunicazione<br />

letteraria.<br />

Il sistema dei generi letterari.<br />

La narrativa<br />

Il mito: origine e tipologia della narrazione mitica; il mito come<br />

forma di memoria delle civiltà senza scrittura.<br />

La fiaba: origine del genere; il sistema dei personaggi e lo<br />

sviluppo della storia.<br />

L’epica: o statuto del genere; i cicli epici, tra storia e leggenda; il<br />

processo di elaborazione dei poemi omerici; dall’oralità alla<br />

scrittura: il concetto di performance; aspetti stilistici: gli epiteti e<br />

le ricorrenze formulari, le similitudini, il proemio.<br />

L’Iliade: la società omerica e il suo sistema di valori l’ira e<br />

l’onore negato; la kalokagathìa e la tipologia dell’eroe; la “morte<br />

bella”; le donne e i valori del privato; la religione omerica e il<br />

concetto di destino.<br />

L’Odissea: la tipologia fiabesca del poema; novità e<br />

l’esemplarità del personaggio di Ulisse; il nostos e le peripezie;<br />

le donne e l’arte della tessitura; i segni e il riconoscimento.<br />

L’Eneide:<br />

Cenni sull’acquisizione dell’epos omerico da parte del mondo<br />

romano. La genesi della leggenda di fondazione.<br />

Il contesto storico della stesura dell’Eneide: il principato<br />

augusteo e la riproposizione del mito di Roma.<br />

La struttura dell’Eneide e i riferimenti omerici.<br />

Il doppio statuto di Enea.<br />

Il racconto:<br />

I caratteri del genere e i diversi sottogeneri;<br />

il livello della storia: esordio, Spannung, scioglimento;<br />

l’ambientazione spazio-temporale, il contesto sociale;<br />

il rapporto tra “fabula” e intreccio;<br />

il narratore e il punto di vista;<br />

i personaggi;<br />

lo stile.<br />

Il romanzo:<br />

l’origine del romanzo; i caratteri del genere e i diversi<br />

sottogeneri;<br />

il romanzo storico:<br />

I Promessi Sposi:<br />

la composizione del romanzo: dal Fermo ai Promessi Sposi; il<br />

romanzo come “contenitore polifunzionale”; la struttura del<br />

romanzo; i grandi temi del romanzo: la Storia e le storie, la<br />

società, la religione;il problema della lingua.<br />

I Promessi Sposi e il romanzo europeo.<br />

Unità 8: approccio ai testi letterari: la poesia<br />

Comprendere il testo in modo sintetico e analitico,<br />

utilizzando correttamente gli indicatori testuali<br />

Riconoscere le funzioni narrative utilizzandole come<br />

strumento per un’interpretazione globale<br />

Riconoscere i tratti distintivi del genere letterario<br />

Contestualizzare un testo interpretandolo alla luce di<br />

aspetti della cultura e della mentalità del periodo storico<br />

in cui è stato prodotto.<br />

Riconoscere i tratti distintivi di un autore attraverso<br />

l’analisi e il confronto di esempi diversi della sua<br />

produzione.<br />

Utilizzare il testo letterario come spunto per una<br />

riflessione sul presente<br />

Elaborare un’analisi articolata e motivata di testi<br />

narrativi, individuandone gli aspetti significativi<br />

attraverso l’analisi delle diverse funzioni e<br />

l’individuazione del genere letterario.<br />

Ri-scrivere brani reimpiegando tecniche compositive dei<br />

testi esaminati: similitudini, metafore ecc.<br />

Comporre testi narrativi contenenti le caratteristiche di<br />

genere studiate<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

Il testo poetico e le sue caratteristiche:<br />

il processo di selezione e combinazione; il registro poetico; il<br />

significante e il significato.<br />

Il significato: la denotazione e la connotazione; i campi<br />

semantici; le figure di significato;le figure dell’ordine delle<br />

parole.<br />

Il significante:le caratteristiche metriche e ritmiche; le principali<br />

forme strofiche; le rime; le figure di suono; il rapporto tra poesia<br />

e musica.<br />

I generi poetici.<br />

-Definire e conoscere le caratteristiche di un testo poetico<br />

utilizzando correttamente il lessico tecnico. Dato un testo<br />

poetico: Parafrasarlo; Analizzarne la struttura;<br />

Commentarlo interpretandone il significato; Riconoscere<br />

i tratti distintivi di un autore attraverso il confronto di<br />

esempi diversi della sua produzione; Contestualizzare un<br />

testo poetico interpretandolo alla luce di aspetti della<br />

cultura del periodo in cui è stato prodotto.; Confrontare<br />

testi diversi di uno stesso autore e di autori diversi<br />

individuandone le specificità.<br />

10

Unità 9: approccio ai testi letterari: il teatro<br />

Conoscenze Abilità/capacità<br />

Il testo teatrale:<br />

Conoscere le caratteristiche del testo teatrale<br />

le origini del teatro;<br />

Riconoscere la specificità del testo e del linguaggio<br />

testo e testo drammatico; dal testo scritto al testo rappresentato: drammatico<br />

la messinscena; il teatro come mimesi; gli elementi costitutivi Leggere e segmentare il testo drammatico<br />

del testo drammatico e la specificità del linguaggio drammatico; Individuare lo sviluppo interno ad un testo teatrale, il<br />

la segmentazione del testo drammatico.<br />

sistema dei personaggi ed il messaggio veicolato<br />

I generi del testo drammatico:<br />

dall’autore<br />

la tragedia; la commedia; la drammaturgia moderna<br />

Conoscere le origini e lo sviluppo dei generi teatrali<br />

Conoscere le caratteristiche strutturali e tematiche dei<br />

generi teatrali<br />

Confrontare temi e scelte stilistico- strutturali in autori<br />

diversi ed in generi diversi<br />

Confrontare testo narrativo e testo drammatico per<br />

evidenziarne le peculiarità ed esprimere giudizi motivati su<br />

due differenti linguaggi.<br />

Riscrivere in forma drammatica testi narrativi.<br />

Utilizzare più testi appartenenti a diverse tipologie testuali<br />

per illustrare e discutere una tesi (approccio al saggio<br />

breve)<br />

N.B.: I contenuti elencati nelle varie unità non devono necessariamente essere trattati in modo esaustivo, ma si<br />

potrà operare tra essi una selezione in base alle esigenze delle classi<br />

QUARTA E QUINTA GINNASIO<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI DI LATINO<br />

Gli ambiti di studio della lingua: fonetica, morfologia e sintassi<br />

La fonetica<br />

L’alfabeto e la pronuncia del latino<br />

Cenni su alcune fondamentali leggi fonetiche latine<br />

La morfologia<br />

La scomposizione di una forma flessiva: radice, tema e desinenza; eventuali prefissi e suffissi.<br />

Il verbo: il sistema verbale latino; la struttura della voce verbale; il paradigma; l'opposizione del sistema dell'infectum e<br />

del perfectum; il sistema dei modi; la coniugazione regolare; verbi deponenti e semideponenti; verbi irregolari e<br />

difettivi.<br />

La flessione nominale: il concetto di caso e di declinazione; le cinque declinazioni.<br />

Gli aggettivi della prima e della seconda classe; gli aggettivi con declinazione pronominale; i gradi di intensità:<br />

comparativi e superlativi.<br />

I pronomi: personali, riflessivi, possessivi, determinativi, dimostrativi, relativi, interrogativi., indefiniti.<br />

Gli avverbi; formazione degli avverbi di modo; gradi di intensità.<br />

La sintassi<br />

A. Gli elementi strutturali della frase semplice latina<br />

La funzione del verbo come elemento gerarchicamente strutturante della frase.<br />

Le funzioni dei casi.<br />

I rapporti di dipendenza all’interno della frase: le concordanze verbo-soggetto, nome-aggettivo; le reggenze del verbo e<br />

del nome.<br />

La posizione delle parole nella frase latina: la collocazione del verbo, l’iperbato, il parallelismo ecc.<br />

Le funzioni attributiva e predicativa.<br />

Le determinazioni di luogo e le principali espansioni introdotte da preposizione.<br />

La struttura sintattica della frase passiva.<br />

Il passivo impersonale.<br />

La funzione delle congiunzioni coordinanti nella frase semplice.<br />

La comparazione: i termini del paragone, la funzione dell’aggettivo e dell’avverbio in grado comparativo, il secondo<br />

termine di paragone. La funzione del partitivo.<br />

La funzione coesiva dei pronomi.<br />

11

B. La funzione sintattica dei modi verbali<br />

Usi del congiuntivo: congiuntivo esortativo, desiderativo, concessivo, potenziale, suppositivo, irreale.<br />

L’infinito nelle funzioni di soggetto e nome del predicato e in dipendenza da verbi transitivi; l’infinito passivo in<br />

dipendenza da verbo servile.<br />

Le costruzioni del gerundio e del gerundivo; la perifrastica passiva.<br />

Il participio: la sua duplice natura verbale e nominale e la sua collocazione nei rapporti gerarchici della frase; il valore<br />

temporale relativo; participio attributivo e congiunto; ablativo assoluto. La costruzione perifrastica attiva.<br />

Il supino.<br />

C. La frase complessa<br />

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti e la loro funzione nella strutturazione gerarchica della frase.<br />

La classificazione delle subordinate: completive, circostanziali, attributive.<br />

Valore assoluto e valore relativo dei tempi verbali, la consecutio temporum dell’indicativo e del congiuntivo.<br />

– Le subordinate completive<br />

Classificazione e differenze tra italiano e latino<br />

L’uso del riflessivo nelle completive<br />

Le subordinate infinitive oggettive e soggettive<br />

La subordinata completiva interrogativa indiretta; interrogative proprie e retoriche; interrogative disgiuntive.<br />

– La subordinata completiva volitiva<br />

– La volitiva coi verba timendi<br />

Le subordinate completive dichiarative introdotte da ut e ut non<br />

Completive introdotte da quod<br />

Frasi epesegetiche<br />

Le subordinate circostanziali<br />

causali, temporali, finali, concessive, consecutive, introdotte da cum col verbo al congiuntivo; il periodo ipotetico<br />

indipendente; la comparazione tra frasi: ut in funzione comparativa.<br />

Le subordinate attributive<br />

La funzione subordinante del pronome relativo; prolessi, attrazione, uso aggettivale del relativo; relative all’indicativo e<br />

al congiuntivo.<br />

Il lessico<br />

Il latino come lingua “madre” dell’italiano<br />

Riconoscere permanenze di elementi lessicali latini in italiano, anche attraverso la conoscenza di elementari processi di<br />

trasformazione fonetica che consentano di verificare autonomamente l’entità del fenomeno della derivazione da una<br />

lingua all’altra. Derivazione diretta e derivazione colta: esempi significativi.<br />

Storie di parole<br />

La formazione delle parole<br />

conoscenza di strumenti di produzione lessicale come prefissi e suffissi,<br />

Famiglie lessicali (parole derivate da radicali “forti”, come fac-, spec,- cap- ecc.).<br />

Avvio alla comprensione del rapporto tra lingua e cultura latina<br />

Analizzare il significato di termini indicativi della mentalità e del sistema dei valori (es. fides, ratio, virtus ecc.) anche<br />

contrastivamente rispetto all’italiano.<br />

Avvio all’uso del dizionario:<br />

la struttura del lemma; analisi ragionata di termini ad alta frequenza e lessicalmente complessi come peto, ago, duco<br />

ecc. ; le reggenze dei termini, in particolare dei verbi.<br />

Strumenti alternativi al dizionario: dizionari etimologici, lessici frequenziali.<br />

Il contesto<br />

Attivare collegamenti inter<strong>disciplinari</strong> con storia, per ricostruire il tessuto socio-politico in cui si è sviluppata la<br />

produzione letteraria (prevalentemente in relazione alla storiografia, genere da cui viene tratta la maggior parte dei testi<br />

oggetto di studio).<br />

12

QUARTA E QUINTA GINNASIO<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI DI GRECO<br />

Gli ambiti di studio della lingua: fonetica, morfologia e sintassi<br />

La fonetica<br />

L’alfabeto e la pronuncia del greco<br />

La classificazione dei suoni: vocali, dittonghi, semivocali, consonanti<br />

L’accentazione e le sue leggi<br />

I segni diacritici<br />

Principali fenomeni fonetici: apofonia,incontro di due consonanti, assimilazione e dissimilazione delle aspirate,<br />

scomparsa dello jod e del digamma, contrazione di vocali, crasi, legge di Grassmann, legge di Osthoff<br />

La morfologia<br />

La scomposizione di una forma flessiva: radice, tema, desinenza e terminazione; eventuali prefissi e suffissi.<br />

Il sistema verbale greco: la coniugazione tematica e atematica.<br />

Il concetto di diatesi: diatesi attiva e medio-passiva. La struttura della voce verbale; desinenze primarie e secondarie<br />

attive e medio-passive, desinenze dell’imperativo e dell’infinito attive e medio-passive.<br />

Il sistema del presente: la coniugazione del presente dei verbi con coniugazione tematica (non contratti e contratti) e<br />

atematica.<br />

Il valore dei modi:indicativo,congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito, participio.<br />

Le classi verbali e i temi temporali.<br />

Il sistema dell’aoristo: la diatesi attiva e media; la diatesi passiva.<br />

Il sistema del futuro: la diatesi attiva e media; la diatesi passiva.<br />

Il sistema del perfetto: la diatesi attiva e medio-passiva.<br />

La flessione: il concetto di caso e di declinazione;<br />

La flessione dell’articolo.<br />

La prima e seconda declinazione e loro particolarità.<br />

Sostantivi contratti di prima e seconda declinazione.<br />

La terza declinazione e sue particolarità.<br />

La flessione del participio.<br />

La prima e seconda classe degli aggettivi. Aggettivi contratti di prima classe. Aggettivi irregolari.<br />

I gradi di intensità degli aggettivi:comparativi e superlativi.<br />

I pronomi: personali, riflessivi, possessivi, dimostrativi, relativi, interrogativi, indefiniti e relativi-indefiniti. Il pronome<br />

reciproco, i pronomi correlativi.<br />

Gli avverbi; formazione degli avverbi di modo; gradi di intensità.<br />

I numerali: cardinali, ordinali,avverbi numerali.<br />

La sintassi<br />

A. Gli elementi strutturali della frase semplice greca<br />

La funzione del verbo come elemento gerarchicamente strutturante della frase.<br />

Le funzioni dei casi.<br />

La posizione delle parole nella frase greca: la collocazione del verbo, la posizione attributiva e la funzione dell’articolo<br />

(l’articolo come pronome dimostrativo, la funzione sostantivante dell’articolo).<br />

La concordanza: soggetto-verbo, sostantivo-articolo, sostantivo-attributo, apposizione.<br />

I valori dell’aggettivo:posizione attributiva, predicativa, aggettivo sostantivato, neutro avverbiale.<br />

Sintassi della comparazione:il secondo termine di paragone e il complemento partitivo, il comparativo assoluto,la<br />

comparatio compendiaria, rafforzativi di comparativi e superlativi.<br />

Le determinazioni di luogo e le principali espansioni introdotte da preposizione.<br />

La struttura sintattica della frase passiva.<br />

La funzione delle congiunzioni coordinanti nella frase semplice.<br />

Usi di μέν e δέ<br />

La funzione coesiva dei pronomi.<br />

Le proposizioni interrogative dirette<br />

B. La sintassi dei modi finiti e non finiti<br />

Usi dei modi: indicativo,congiuntivo, ottativo, imperativo. Le negazioni ου e μή.<br />

Gli usi di ¥n<br />

L’uso nominale dell’infinito: l’infinito sostantivato.<br />

L’uso verbale dell’infinito: soggetto, nome del predicato, infinito in dipendenza da verbi transitivi.<br />

Il participio: uso nominale (participio sostantivato e attributivo), uso verbale(congiunto, genitivo assoluto, predicativo,<br />

accusativo assoluto, participio con ¥n.<br />

13

C. La frase complessa<br />

Le congiunzioni coordinanti e subordinanti e la loro funzione nella strutturazione gerarchica della frase.<br />

La classificazione delle subordinate: completive, circostanziali, attributive.<br />

L’uso dei tempi e dei modi nell’ipotassi greca:il valore aspettuale del tempo e la differenza rispetto alla consecutio<br />

temporum latina e italiana<br />

Le subordinate completive<br />

Le subordinate dichiarative (in forma esplicita e implicita)<br />

Le subordinate interrogative indirette (semplici e doppie)<br />

Le subordinate rette dai verba timendi<br />

Le subordinate rette dai verba curandi,<br />

Le subordinate rette dai verba affectuum<br />

Le subordinate circostanziali<br />

causali, temporali, finali, concessive, consecutive, ipotetiche, comparative.<br />

Le subordinate attributive<br />

La funzione subordinante del pronome relativo; prolessi, attrazione, omissione del dimostrativo; relative proprie e<br />

improprie<br />

Il lessico<br />

Il greco lingua indoeuropea<br />

Quale greco studiamo?Cenni di storia della lingua:<br />

il Miceneo; la Grecia antica e i suoi dialetti; la κοινή διάλεκτος, il greco bizantino e il greco moderno.<br />

La formazione delle parole<br />

conoscenza di strumenti di produzione lessicale come prefissi e suffissi,<br />

Famiglie lessicali (parole derivate da radicali “forti”, come qh-qe-; leg-log; arch-; gen,gon,gn-; ecc.).<br />

Avvio alla comprensione del rapporto tra lingua e cultura greca<br />

Analizzare il significato di termini indicativi della mentalità e del sistema dei valori, o della organizzazione sociale (es.<br />

nomos, physis, arethe ghenos, polis ecc.), anche in relazione allo sviluppo della storia del mondo<br />

greco<br />

Avvio all’uso del dizionario:<br />

la struttura del lemma; analisi ragionata di termini ad alta frequenza che assumono sfumature di significato differenti<br />

con il variare della diatesi: histemi, peitho, phaino, apollumi ecc.;le reggenze dei termini, in<br />

particolare dei verbi.<br />

Strumenti alternativi al dizionario: dizionari etimologici, lessici frequenziali.<br />

Il contesto<br />

Attivare collegamenti inter<strong>disciplinari</strong> con storia, per ricostruire il tessuto socio-politico in cui si è sviluppata la<br />

produzione letteraria (prevalentemente in relazione alla storiografia, genere da cui viene tratta la maggior parte dei testi<br />

oggetto di studio).<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI DI GEO-STORIA<br />

CLASSI QUARTE E QUINTE GINNASIALI<br />

Premessa: la tabella che segue non è una scansione sinottica dei contenuti di Storia e Geografia del biennio, ma solo<br />

un riepilogo che per comodità viene illustrato in modo parallelo, lasciando ai singoli insegnanti la scelta dei<br />

collegamenti e la distribuzione nell’arco dell’anno scolastico delle singole unità didattiche.<br />

I percorsi di Educazione alla Legalità e cittadinanza attiva vengono invece illustrati nella sezione specifica del POF.<br />

STORIA GEOGRAFIA<br />

La preistoria<br />

Il concetto di preistoria<br />

l'origine dell'uomo e il processo di ominazione<br />

economia, società e arte del Paleolitico<br />

le caratteristiche dell’economia di caccia e raccolta<br />

La rivoluzione neolitica e la trasmissione delle tecniche<br />

Le differenze fra società nomadi e sedentarie<br />

Le civiltà del vicino Oriente<br />

- la civiltà mesopotamica e le prime città<br />

- la civiltà egizia<br />

-i primi Indoeuropei<br />

- gli Ebrei<br />

Il sistema uomo-ambiente<br />

Il concetto di paesaggio antropico<br />

L’ecologia; il processo e gli agenti di modifica<br />

dell’equilibrio ambientale; l’uso delle risorse naturali da<br />

parte dell’uomo; l’impronta ecologica; guerre per l'acqua.<br />

Le fonti di energia: definizione di fonte energetica; fonti<br />

primarie e secondarie, rinnovabili e non rinnovabili; la<br />

geografia delle fonti non rinnovabili e le prospettive del<br />

loro impiego; prospettive dell’impiego delle fonti<br />

rinnovabili; lo sfruttamento dell’energia nel tempo. Il<br />

problema energetico e gli equilibri politici internazionali;<br />

guerre per il petrolio. Le manifestazioni e le cause del<br />

surriscaldamento del pianeta.<br />

14

La civiltà greca<br />

La civiltà minoica<br />

I Micenei<br />

Il “Medioevo Ellenico” e l’origine della polis<br />

Le tirannidi<br />

La seconda colonizzazione<br />

Sparta e l’oligarchia<br />

Atene e la nascita della democrazia<br />

Le Guerre Persiane<br />

La Guerra del Peloponneso<br />

La crisi della polis<br />

Il grande progetto di Alessandro Magno<br />

L’Ellenismo<br />

La civiltà romana<br />

– Le origini di Roma;<br />

– Il passaggio dalla monarchia alla repubblica;<br />

– L’egemonia nel Mediterraneo: le guerre puniche<br />

– la crisi della repubblica<br />

– l’età dei Gracchi e di Silla.<br />

– L’età cesariana<br />

– la fine della repubblica e le guerre civili<br />

– La riforma augustea;<br />

– la società imperiale;<br />

– l’età giulio-claudia;<br />

– l’età flavia;<br />

– Il principato adottivo e l’apogeo dell’impero.<br />

– I Severi e la crisi del III secolo<br />

– Diocleziano e la Tetrarchia<br />

L’età tardo antica<br />

– L’età Costantiniana<br />

– Teodosio<br />

– Le grandi migrazioni e i regni romano-germanici<br />

– La fine dell’impero romano d’Occidente e l’inizio del<br />

Medioevo<br />

L’età altomedievale<br />

– I Longobardi<br />

– I Franchi<br />

– L’Islam e la conquista araba<br />

– Carlo Magno e il Sacro Romano Impero<br />

La popolazione mondiale e il fenomeno delle migrazioni<br />

La storia della popolazione mondiale; la “transizione<br />

demografica”; popolazione e ambiente; l’urbanizzazione.<br />

I movimenti migratori: cause e conseguenze<br />

Le colonizzazioni e il colonialismo moderno; i caratteri<br />

dell’economia coloniale; i problemi economici dei paesi di<br />

“nuova indipendenza”.<br />

La Globalizzazione<br />

Il concetto di globalizzazione: la dimensione mondiale<br />

della produzione; la finanziarizzazione dell’economia; le<br />

società multinazionali; la delocalizzazione; il ruolo degli<br />

organismi economici internazionali; l’omogeneizzazione<br />

culturale mondiale; il dibattito sulla globalizzazione.<br />

Sviluppo e sottosviluppo<br />

La ripartizione della ricchezza nel mondo; il rapporto<br />

Nord-Sud:definizione del concetto; le economie del Sud<br />

del mondo; le società del Sud del mondo; scambi ineguali e<br />

indebitamento; il problema sanitario<br />

Regioni e Stati del mondo<br />

Analisi delle caratteristiche fisiche e climatiche, nonché dei<br />

problemi economici e sociali presenti nelle diverse aree del<br />

mondo.<br />

L’emergere di nuovi colossi politico-economici, con<br />

particolare riferimento all’impatto della produzione cinese<br />

nel mercato internazionale.<br />

L’Europa e il Mediterraneo<br />

La regione mediterranea, la regione mediorientale; le tappe<br />

che hanno portato alla nascita dell’Unione Europea; le<br />

principali istituzioni europee, analogie e differenze fra i<br />

paesi che si affacciano sul Mediterraneo.<br />

Culture e identità dei popoli<br />

I grandi spazi di civiltà: Africa subsahariana, Cina, India.<br />

La riscoperta dell’identità etnico-religioso-culturale:<br />

l’integralismo islamico; il ruolo del terrorismo di matrice<br />

islamica nelle dinamiche economico-politiche<br />

internazionali.<br />

Geopolitica<br />

Si potranno approfondire tematiche geopolitiche utili alla<br />

comprensione dell’attualità, qui di seguito indicate a titolo<br />

esemplificativo:<br />

L’emergere di nuovi colossi politico-economici, con<br />

particolare riferimento all’impatto della produzione cinese<br />

nel mercato internazionale.<br />

La “guerra fredda” e il sistema dei due blocchi; il crollo<br />

dell’URSS e le sue conseguenze; il processo di definizione<br />

di un nuovo equilibrio.<br />

Il processo di pace in Medio Oriente.<br />

15

Giudii<br />

o<br />

TABELLA DOCIMOLOGICA GEO-STORIA<br />

Imparare a imparare Conoscenza<br />

argomenti<br />

GI Studia in modo discontinuo e/o<br />

puramente mnemonico<br />

Non è sempre puntuale e/o completo<br />

nelle consegne<br />

Non utilizza in modo corretto gli<br />

strumenti di studio<br />

Non riesce a prendere appunti.<br />

Non riesce a correggere gli errori che<br />

gli vengono segnalati<br />

I Organizza lo studio in modo non<br />

pienamente autonomo.<br />

Non è puntuale e/o completo nelle<br />

consegne.<br />

Utilizza gli strumenti di studio in<br />

modo non pienamente adeguato.<br />

Trascrive solo in modo meccanico i<br />

contenuti di una lezione.<br />

Riassume in modo parziale, senza<br />

strutturare mappe delle idee. Solo<br />

guidato corregge gli errori che gli<br />

vengono segnalati.<br />

S Organizza lo studio in modo<br />

complessivamente autonomo.<br />

E’ puntuale nelle consegne anche se<br />

non sempre preciso.<br />

Utilizza gli strumenti di studio in<br />

modo complessivamente adeguato.<br />

Prende appunti, anche se non sempre<br />

in modo preciso.<br />

Fornisce sintesi essenziali e produce<br />

elementari mappe delle idee.<br />

Riesce a correggere eventuali errori<br />

segnalati.<br />

D Organizza lo studio in modo<br />

autonomo ed è puntuale nelle<br />

consegne.<br />

Utilizza gli strumenti di studio in<br />

modo adeguato.<br />

Produce chiare mappe delle idee, si<br />

orienta nel proprio percorso.<br />

E’ in grado di individuare e<br />

correggere eventuali errori.<br />

B Organizza lo studio in modo<br />

autonomo e organico.<br />

E’ puntuale e completo nelle<br />

consegne.<br />

Utilizza gli strumenti di studio in<br />

modo competente.<br />

Produce autonomamente articolate<br />

mappe delle idee.<br />

Ha conoscenze<br />

molto lacunose.<br />

Ha conoscenze<br />

superficiali.<br />

Conosce gli<br />

elementi essenziali<br />

della disciplina.<br />

Possiede<br />

conoscenze<br />

complete, ma non<br />

dettagliate.<br />

Possiede<br />

conoscenze<br />

complete e<br />

dettagliate.<br />

Comunicare Acquisire e<br />

interpretare<br />

Non ascolta in classe,<br />

risponde in modo non<br />

chiaro, non conosce gli<br />

elementi essenziali del<br />

lessico tecnico, non fornisce<br />

definizioni né è in grado di<br />

sostenere argomentazioni.<br />

ascolta passivamente,<br />

risponde in forma poco<br />

chiara, usa linguaggio poco<br />

appropriato, comprende in<br />

modo intuitivo, ma non<br />

fornisce definizioni. Riesce<br />

solo in parte a sostenere<br />

argomentazioni, ma non<br />

risponde a obiezioni<br />

Ascolta in modo attivo,<br />

risponde adeguatamente,<br />

conosce il lessico specifico<br />

essenziale, fornisce<br />

definizioni. Sostiene tesi<br />

molto semplici, risponde a<br />

obiezioni molto circoscritte.<br />

Ascolta in modo attivo,<br />

interviene autonomamente,<br />

padroneggia lessico tecnico<br />

e definizioni. Riconosce il<br />

valore dei termini chiave e<br />

in quali contesti esso sia<br />

rilevante. Sostiene tesi<br />

articolate e risponde a<br />

obiezioni semplici<br />

ascolta in modo attivo,<br />

interviene autonomamente,<br />

padroneggia con sicurezza<br />

lessico tecnico e definizioni.<br />

Riconosce gli ambiti<br />

linguistici e si orienta negli<br />

spostamenti semantici.<br />

Sostiene organicamente una<br />

tesi e risponde a obiezioni<br />

l’informazione<br />

Non ricava<br />

informazioni da<br />

cartine, tabelle,<br />

schemi.<br />

Non coglie il<br />

significato<br />

fondamentale dai testi<br />

(libro di testo, articoli<br />

di approfondimento)<br />

Ricava informazioni<br />

frammentarie da<br />

cartine, tabelle,<br />

grafici, schemi.<br />

Coglie in modo<br />

impreciso e<br />

superficiale il<br />

significato dei testi<br />

(libro di testo, articoli<br />

di approfondimento)<br />

Fatica a distinguere<br />

informazione<br />

quantitativa,<br />

informazione<br />

discorsiva,<br />

valutazione critica<br />

Ricava informazioni<br />

basilari da cartine,<br />

schemi ecc.<br />

Coglie in modo<br />

essenziale il<br />

significato dei testi<br />

(libro di testo, articoli<br />

di approfondimento)<br />

Distingue in modo<br />

complessivamente<br />

pertinente<br />

informazione da<br />

interpretazione<br />

Ricava informazioni<br />

coerenti da cartine,<br />

schemi ecc.<br />

Distingue<br />

informazione e<br />

valutazione critica.<br />

Ascolta e valuta i<br />

giudizi dei compagni.<br />

Ricava informazioni<br />

dettagliate dagli<br />

strumenti a sua<br />

disposizione. Integra<br />

le proprie conoscenze<br />

ricorrendo a<br />

strumenti<br />

extrascolastici<br />

(internet,<br />

16

O Organizza lo studio in modo<br />

autonomo e organico.<br />

E’ puntuale e completo nelle<br />

consegne.<br />

Utilizza gli strumenti di studio in<br />

modo competente.<br />

Produce in modo autonomo e<br />

competente complesse mappe delle<br />

idee.<br />

Possiede<br />

conoscenze<br />

complete e<br />

approfondite.<br />

Ascolta in modo attivo,<br />

interviene in modo<br />

autonomo, padroneggia con<br />

sicurezza lessico tecnico e<br />

definizioni. Ha<br />

consapevolezza etimologica<br />

e si orienta negli spostamenti<br />

semantici. Muove obiezioni<br />

ed è in grado di addurre<br />

argomenti a sostegno di tesi<br />

originali.<br />

videodocumenti,<br />

altro).<br />

Distingue in modo<br />

coerente<br />

informazione<br />

quantitativa,<br />

informazione<br />

discorsiva e<br />

interpretazione.<br />

Ricava informazioni<br />

approfondite dagli<br />

strumenti specifici<br />

della disciplina.<br />

elabora proprie<br />

strategie di giudizio e<br />

costruzione di un<br />

sapere critico.<br />

Condivide in modo<br />

responsabile le<br />

proprie conoscenze e<br />

i propri strumenti di<br />

informazione.<br />

17

ITALIANO LICEO<br />

Proposte sugli obiettivi formativi e di contenuto il cui raggiungimento si ritiene essenziale per poter formulare una<br />

valutazione positiva.<br />

1) Consolidamento e affinamento della capacità linguistico-espressive nell’àmbito dell’esposizione sia scritta che<br />

orale.<br />

Requisiti fondamentali:<br />

correttezza grammaticale, sintattica e ortografica;<br />

proprietà lessicale nell’ambito di registri linguistici differenziati;<br />

capacità di strutturare organicamente e coerentemente il discorso;<br />

capacità di impostare (e sostenere) un discorso di tipo argomentativo.<br />

2) Acquisizione di abilità di analisi, interpretazione e comprensione di testi letterari, atte alla formazione di un lettore<br />

consapevole.<br />

Requisiti fondamentali:<br />

comprensione delle strutture linguistiche di un testo letterario tale da consentirne la corretta parafrasi e<br />

l’esposizione del significato a partire da quello letterale, come base necessaria per accedere a più approfonditi<br />

livelli di interpretazione;<br />

individuazione delle componenti specificamente letterarie del testo a partire dal riconoscimento delle forme<br />

metriche, delle strutture retoriche, dei caratteri propri dei diversi generi lirico, drammatico, narrativo;<br />

acquisizione e memorizzazione dei dati necessari alla contestualizzazione del testo, in rapporto alla<br />

collocazione storica e culturale di autori e opere.<br />

Il raggiungimento di tali obiettivi può considerarsi comune per le classi I e II, fermo restando che sarà legittimo<br />

attendersi dal discente che procede nello studio sistematico dei fenomeni letterari in prospettiva storica un progressivo<br />

accrescimento delle capacità di collegamento, di approfondimento, di rielaborazione personale dei dati, fino a pervenire<br />

a quella riflessione critica che costituirà l’obiettivo della classe finale.<br />

Al di là di questi parametri di riferimento si dovrà tenere conto del fatto che ogni classe si presenta con una diversa<br />

fisionomia e che ogni alunno si pone all’interno della classe con caratteristiche proprie e con una propria storia, che non<br />

dovranno essere trascurate nella valutazione. In particolare sarà opportuno valutare positivamente questi aspetti:<br />

l’abitudine alla lettura personale extrascolastica e l’interesse per le problematiche culturali, non esclusivamente<br />

letterarie;<br />

l’attitudine e l’interesse per la disciplina, l’assiduità e l’attenzione prestata alle lezioni;<br />

l’impegno di studio e la propensione al miglioramento e alla progressiva acquisizione di un metodo organico di<br />

lavoro personale.<br />

CANONE DEGLI AUTORI DELLA LETTERATURA ITALIANA LA CUI LETTURA È RITENUTA<br />

IMPRESCINDIBILE NEL TRIENNIO (cf. verbale n. 19 del 15/9/2000)<br />

Dante, Petrarca e Boccaccio;<br />

Machiavelli, Guicciardini, Ariosto, Tasso;<br />

Goldoni, Parini, Alfieri;<br />

Foscolo, Manzoni, Leopardi;<br />

Verga, Pascoli, D’Annunzio;<br />

Svevo, Pirandello;<br />

Saba, Ungaretti e Montale;<br />

Marino, Monti e Carducci, come altri, sono lasciati all’iniziativa dei singoli docenti.<br />

Per quanto concerne la Divina Commedia di Dante, per la lettura dei vari canti dell’Inferno e del Purgatorio, ci si atterrà<br />

ai programmi ministeriali; per il Paradiso si individuano come irrinunciabili i canti I, III, VI, XI, XVII e XXXIII.<br />

18

TABELLA DOCIMOLOGICA DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO LICEO<br />

Analisi del testo<br />

Tipologia A<br />

a) Competenze linguistico-espressive<br />

Ortografia<br />

Morfosintassi<br />

Punteggiatura<br />

Lessico<br />

Registro<br />

b) Competenze di organizzazione testuale<br />

Coerenza<br />

Coesione<br />

c) Competenze relative al tipo testuale<br />

Comprensione globale<br />

Comprensione analitica<br />

Interpretazione<br />

Insuff. Mediocre Sufficiente Più che suff. Discr./Buono Buono/Ottimo<br />

Contestualizzazione<br />

Votazione 3-4 5 6 6,5 7-8 9-10<br />

Votazione 5-8 9 10 11 12-13 14-15<br />

Scrittura Documentata<br />

Tipologia B<br />

a) Competenze linguistico-espressive<br />

Ortografia<br />

Morfosintassi<br />

Punteggiatura<br />

Lessico<br />

Registro<br />

Insuff. Mediocre Sufficiente Più che suff. Discr./Buono Buono/Ottimo<br />

b) Competenze di organizzazione testuale<br />

Coerenza<br />

Coesione<br />

c) Competenze relative al tipo testuale<br />

Rispetto dei vincoli comunicativi<br />

(destinatario, scopo, collocaz., estens.)<br />

Utilizzo della documentazione<br />

(comprens., selezione, interpretaz.)<br />

Eventuale integrazione dei dati con<br />

informazioni congruenti<br />

Votazione 3-4 5 6 6,5 7-8 9-10<br />

Votazione 5-8 9 10 11 12-13 14-15<br />

Tema<br />

Insuff. Mediocre Sufficiente Più che suff. Discr./Buono Buono/Ottimo<br />

Tipologia C e D<br />

a) Competenze linguistico-espressive<br />

Ortografia<br />

Morfosintassi<br />

Punteggiatura<br />

Lessico<br />

Registro<br />

b) Competenze di organizzazione testuale<br />

Coerenza<br />

Coesione<br />

c) Competenze relative al tipo testuale<br />

Pertinenza rispetto alla traccia<br />

Efficacia delle argomentazioni<br />

Votazione 3-4 5-8 5 9 6 10 6,5 11 7-8 12-13 9-10 14-15<br />

Votazione<br />

5-8 9 10 11 12-13 14-15<br />

19

TABELLA DOCIMOLOGICA DELLE PROVE ORALI DI ITALIANO LICEO<br />

Livello di<br />

apprendimento<br />

Insuff. Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente<br />

voto in decimi 3-4 5 6 7 8 9 10<br />

voto in<br />

trentesimi<br />

PARAMETRI<br />

Conoscenze<br />

Rielaborazione<br />

critica<br />

Capacità di<br />

collegamento<br />

Abilità<br />

espressive<br />

12-15 16-19 20 21-23 24-25 26-28 29-30<br />

LATINO E GRECO: CLASSI LICEALI<br />

OBIETTIVI<br />

L’insegnamento del latino e del greco nel triennio si basa su due piani, quello storico-letterario e quello linguistico; il<br />

primo, incentrato sulla lettura di testi in lingua originale, è la finalità principale<br />

e attraverso un lavoro multidisciplinare (filologia, storia antica, critica letteraria, antropologia, storia<br />

dell’arte) diventa studio della cultura classica, il secondo è lo strumento indispensabile per una conoscenza autentica di<br />

essa; questa distinzione condiziona in modo significativo le scelte metodologiche e la valutazione dei risultati finali.<br />

Gli obiettivi <strong>disciplinari</strong>, quelli che hanno la funzione di organizzare in modo coerente gli<br />

argomenti di storia letteraria e i testi (o tradotti o letti in traduzione) e avviare ad uno studio della<br />

cultura interdisciplinare, sono i seguenti:<br />

ricostruzione dell’ambiente storico-culturale;<br />

studio dei generi letterari e dei loro statuti;<br />

analisi di temi significativi all’interno dei prodotti letterari;<br />

studio della lingua come strumento per la lettura dei testi.<br />

Gli obiettivi formativi sono i seguenti.<br />

(la differenza nei diversi anni è data dalla progressiva complessità degli argomenti su cui si esercitano)<br />