Documento del 15 Maggio - Liceo Classico "G. Leopardi"

Documento del 15 Maggio - Liceo Classico "G. Leopardi"

Documento del 15 Maggio - Liceo Classico "G. Leopardi"

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE<br />

LICEO CLASSICO STATALE “G. LEOPARDI”<br />

San Benedetto <strong>del</strong> Tronto<br />

Esame di Stato<br />

a.s. 2012/2013<br />

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />

CLASSE 5^ sez C pni<br />

San Benedetto <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013

Indice<br />

Composizione <strong>del</strong> Consiglio di Classe .............................................................................................................. 3<br />

Elenco Candidati ............................................................................................................................................... 4<br />

Storia <strong>del</strong>la classe nel triennio finale ................................................................................................................. 5<br />

Presentazione <strong>del</strong>la classe .................................................................................................................................. 5<br />

Attività integrative svolte……………………..…………………………...………………………………...... 6<br />

Finalità generali <strong>del</strong>l’indirizzo classico ............................................................................................................. 7<br />

Obiettivi <strong>del</strong> Consiglio di Classe ....................................................................................................................... 7<br />

Percorsi interdisciplinari realizzati .................................................................................................................... 7<br />

Criteri di valutazione ......................................................................................................................................... 7<br />

Simulazione Terza Prova .................................................................................................................................. 9<br />

PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI .................................................................................................... 10<br />

ITALIANO…………………………………………….……………………………………………………...11<br />

GRECO ........................................................................................................................................................... 17<br />

LATINO .......................................................................................................................................................... 21<br />

MATEMATICA .............................................................................................................................................. 25<br />

FISICA ............................................................................................................................................................ 27<br />

SCIENZE……………………………………………………………………….…………………………….30<br />

FILOSOFIA…………………………………………………………………………………………………..34<br />

STORIA……………………………………………………………………………………………………....38<br />

INGLESE……………………………………………………………………..................................................42<br />

STORIA DELL’ARTE…………………………………………………………………………………….....46<br />

EDUCAZIONE FISICA……………………………………………………………………………………...49<br />

RELIGIONE CATTOLICA………………………………………………………………………………….51<br />

CONSIGLIO DI CLASSE……………………………………………………………………………………52<br />

ALLEGATI…………………………………………………………………………………………………..53<br />

2

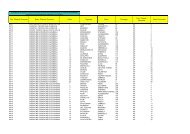

Composizione <strong>del</strong> Consiglio di Classe<br />

Nome Docente<br />

Disciplina<br />

Continuità didattica<br />

1° <strong>Liceo</strong> 2° <strong>Liceo</strong> 3° <strong>Liceo</strong><br />

Sgattoni Margherita Italiano X X<br />

Pugliese Maura Italiano X<br />

Sgattoni Margherita Latino X X<br />

Amadio Ines Latino X<br />

Amadio Ines Greco X X X<br />

Rosetti Catia Storia X X X<br />

Rosetti Catia Filosofia X X X<br />

Rossi Pietro Matematica X X<br />

Marsili Caterina Matematica X<br />

Zazzetti Luciano Fisica X X<br />

Castelletti Marida Scienze X X X<br />

Ciarrocchi Daniela Inglese X<br />

Anzivino Margherita Inglese X X<br />

Calinich Maddalena Storia <strong>del</strong>l’arte X X X<br />

Amatucci Giuseppe Educazione Fisica X X<br />

Pilotti Giuseppina Educazione Fisica X<br />

Don Armando Guido Moriconi Religione X X X<br />

3

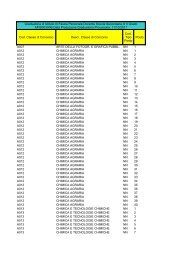

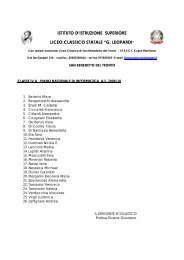

Elenco Candidati<br />

1 AMADIO Nicola<br />

2 BIOCCA Beatrice<br />

3 BONANNI Francesco<br />

4 CAROSI Giulia<br />

5 CENSORI Elisa<br />

6 DE ZIO Isabella Ester<br />

7 DI GIUSTO Elena<br />

8 EMIDI Paolo<br />

9 KALAJA Alba<br />

10 LUCIANI Eleonora<br />

11 MARRA Vincenzo<br />

12 MICOZZI Eleonora<br />

13 NATALI Massimo<br />

14 PACIONI Sofia<br />

<strong>15</strong> RANNO Alessio<br />

16 RANNO Eleonora<br />

17 ROSATI Maria Elena<br />

18 SCIOCCHETTI Francesca<br />

19 TAMBURRINI Giulia<br />

20 TORRESETTI Marco<br />

21 TREVISANI Eleonora<br />

4

Storia <strong>del</strong>la classe nel triennio finale<br />

Anno<br />

Scolastico<br />

N° studenti<br />

promossi<br />

N° studenti<br />

promossi con uno<br />

o più debiti<br />

2010/2011 21 2<br />

2011/2012 21<br />

N° studenti<br />

trasferiti ad altra<br />

sezione<br />

Anno<br />

scolastico<br />

2012/2013<br />

Studenti<br />

provenienti<br />

dalla 4^ C<br />

21<br />

Studenti<br />

provenienti da<br />

altra scuola<br />

Studenti trasferiti<br />

ad altra sezione<br />

Presentazione <strong>del</strong>la classe<br />

La classe 5^ C, all’inizio <strong>del</strong>l’anno, era composta da ventuno alunni, tutti provenienti dalla sezione<br />

C <strong>del</strong> ginnasio. Nel corso <strong>del</strong>l’anno scolastico 2011-2012, precisamente nel pentamestre <strong>del</strong> 4°<br />

anno, l’alunno Amadio Nicola ha frequentato le lezioni presso il Maria Theresia Gymnasium<br />

Augsburg – Bayern (Augusta, Baviera).<br />

Nel mese di settembre, all’inizio <strong>del</strong> 5° <strong>Liceo</strong>, dopo aver sostenuto prove integrative nelle materie<br />

non presenti nel curricolo <strong>del</strong> corso di studio frequentato all’estero, l’alunno è stato reinserito nella<br />

classe con l’integrazione <strong>del</strong> precedente credito scolastico.<br />

I processi di socializzazione nella classe si sono svolti in un’ottica di piccoli gruppi, coesi al loro<br />

interno, piuttosto che assumere un carattere globale.<br />

Nel corso <strong>del</strong> triennio, la classe ha perso la continuità didattica per Italiano, Latino, Matematica,<br />

Educazione Fisica ed Inglese.<br />

Verso i docenti, gli alunni sono sempre stati educati e corretti ed hanno globalmente risposto con<br />

puntualità e serietà agli impegni ed alle sollecitazioni didattiche, risposta che per alcuni alunni ha<br />

significato una generosa e ragguardevole disponibilità agli approfondimenti.<br />

Obiettivi didattici e criteri di valutazione sono stati regolarmente esplicitati, al fine di promuovere<br />

sia la massima condivisione <strong>del</strong>le finalità educative sia la responsabilizzazione di ciascuno verso la<br />

propria crescita culturale ed umana. L’insegnamento <strong>del</strong>le varie discipline è stato impostato in<br />

modo da promuovere, attraverso l’acquisizione dei contenuti e dei linguaggi specifici, la graduale<br />

acquisizione di un metodo di studio sempre meno mnemonico, più critico e rielaborativo, nonché lo<br />

sviluppo <strong>del</strong>le capacità logiche, analitiche ed espositive.<br />

I programmi sono stati svolti in modo nel complesso regolare, secondo tempi adeguati al ritmo di<br />

apprendimento medio <strong>del</strong>la classe.<br />

In ordine alle capacità individuali, alle attitudini, ai ritmi di apprendimento, alla partecipazione<br />

nonché al grado di autodisciplina nell’impegno domestico, la classe può essere divisa<br />

sostanzialmente in due gruppi. Un primo gruppo è costituito da alunni che, anche grazie ai solidi<br />

prerequisiti, sin dall’inizio <strong>del</strong>l’anno seguono e si impegnano con costanza, serietà e partecipazione<br />

in tutte le discipline, si avvalgono di un metodo di studio efficace e, sostenuti da buone ed in alcuni<br />

casi eccellenti capacità individuali, conseguono un rendimento molto soddisfacente, con punte di<br />

eccellenza.<br />

Un altro gruppo è formato da alcuni alunni che si sono impossessati dei contenuti e di un metodo<br />

più efficace in maniera graduale e con diligenza e costanza, cercando – in alcuni casi – di colmare<br />

lacune relative a specifiche discipline. Costoro, anche se permangono carenze, non gravi, in alcune<br />

discipline, evidenziano una preparazione, nel complesso più che soddisfacente.<br />

5

Attività integrative svolte<br />

La classe, nel suo insieme o per gruppi, ha partecipato, nel corso <strong>del</strong> triennio, alle seguenti attività<br />

integrative:<br />

A) Orientamento universitario<br />

B) Olimpiadi <strong>del</strong>la Matematica<br />

C) Visita guidata alla mostra su Botticelli e Filippino Lippi, Scuderie Papali <strong>del</strong> Quirinale,<br />

Roma<br />

D) Partecipazione a convegni ed incontri<br />

E) Partecipazione, in ogni anno <strong>del</strong> Triennio, alla Conferenza /Dibattito nell’ambito <strong>del</strong><br />

progetto scolastico ‘Cittadinanza e Costituzione’<br />

F) Partecipazione al ‘Progetto Neve’ a Bardonecchia e Gressoney<br />

G) Partecipazione al progetto ‘Scuola di Platea’<br />

H) Partecipazione al XX e XXI Convegno Fides Vita<br />

I) Viaggio di istruzione a Torino<br />

J) Viaggio di istruzione in Sicilia<br />

K) Viaggio di istruzione a Vienna / Budapest<br />

L) Teatro in Lingua Inglese – ‘Waiting for Godot’, di Samuel Beckett, allestito dalla<br />

compagnia Palketto Stage.<br />

La ricaduta didattica <strong>del</strong>le attività sul curricolo può considerarsi globalmente positiva: gli<br />

alunni hanno utilizzato le diverse proposte formative come occasioni per arricchire il loro<br />

bagaglio culturale, per confrontarsi con realtà culturali diverse, per sviluppare la<br />

conoscenza di sé anche al fine di compiere scelte adeguate alle proprie inclinazioni, per<br />

migliorare le proprie capacità di interazione comunicativa.<br />

La ricaduta didattica, naturalmente, è stata diversa a seconda <strong>del</strong>l’attività svolta e <strong>del</strong>le attitudini di<br />

ciascuno, ma appare particolarmente positiva per quegli alunni che, pur avendo presentato qualche<br />

difficoltà nel conseguimento degli obiettivi disciplinari, hanno partecipato proficuamente alla<br />

realizzazione di alcuni progetti.<br />

6

Finalità generali <strong>del</strong>l’indirizzo classico<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Potenziare le capacità logiche e fornire strumenti critici agli studenti affinché, partendo<br />

dallo studio <strong>del</strong> passato visto nelle sue componenti storiche, filosofiche, linguistiche,<br />

artistiche, scientifiche, possano comprendere le origini e il significato <strong>del</strong>la realtà<br />

contemporanea<br />

Avvicinare gli studenti al contesto mondiale potenziando lo studio <strong>del</strong>le lingue e <strong>del</strong>le civiltà<br />

straniere<br />

Comporre l’unità umanistica e scientifica <strong>del</strong> sapere privilegiando il momento teorico e<br />

sistematico <strong>del</strong>la conoscenza, essenziale per predisporre l’individuo ad una vita lavorativa<br />

consapevole e di soddisfazione<br />

Acquisire contenuti specifici ampi e approfonditi, riutilizzarli e rielaborarli con approccio critico<br />

Formulare ipotesi e approntare verifiche fondate e attente alla globalità <strong>del</strong> sapere<br />

Obiettivi <strong>del</strong> Consiglio di Classe<br />

Conoscenze Capacità Competenze<br />

1) le strutture morfosintattiche<br />

2) i linguaggi e i contenuti<br />

specifici disciplinari<br />

3) le regole <strong>del</strong>la logica e <strong>del</strong><br />

corretto ragionamento<br />

4) alcuni mo<strong>del</strong>li teorici e/o<br />

interpretativi<br />

A. analizzare<br />

B. sintetizzare<br />

C. contestualizzare<br />

D. comparare<br />

E. esprimere con ordine<br />

logico informazioni e<br />

opinioni<br />

F. stabilire rapporti di causaeffetto<br />

A. ricomporre in un quadro<br />

organico gli elementi<br />

essenziali <strong>del</strong>le conoscenze<br />

B. valutare criticamente<br />

C. argomentare ed elaborare<br />

una propria tesi<br />

D. produrre contributi orali e<br />

scritti in modo autonomo<br />

E. interpretare<br />

Percorsi interdisciplinari realizzati<br />

Filosofia / Matematica: ‘La crisi dei fondamenti <strong>del</strong>la scienza’<br />

Storia / Inglese: ‘La questione irlandese e The Troubles’ (dopo il <strong>15</strong> maggio)<br />

Criteri di valutazione<br />

Alla formazione dei voti finali e <strong>del</strong> credito scolastico hanno concorso le verifiche formative e<br />

sommative, le osservazioni quotidiane, che sono state parametrate ed annotate, l’eventuale<br />

partecipazione <strong>del</strong>lo studente ad attività integrative previste dal POF.<br />

Per le verifiche scritte e orali si è tenuto conto dei seguenti indicatori generali:<br />

Capacità di comprensione e/o decodifica e/o analisi di un testo, di un quesito, di un<br />

documento, di un’opera d’arte, di un’immagine<br />

Conoscenza dei contenuti disciplinari<br />

Capacità di argomentazione e rielaborazione<br />

Competenza linguistica<br />

Quanto alla scala di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità si fa riferimento a quella<br />

di seguito riportata.<br />

7

Schema Di Corrispondenza fra Voto ( in decimi) e Prestazione<br />

Giudizio: OTTIMO<br />

(Voti: 9 - 10)<br />

Giudizio: BUONO<br />

(Voto: 8)<br />

Giudizio: DISCRETO<br />

(Voto : 7)<br />

Giudizio: SUFFICIENTE<br />

( Voto: 6)<br />

Giudizio: MEDIOCRE<br />

(Voto: 5)<br />

Giudizio:<br />

INSUFFICIENTE<br />

(Voto: 4)<br />

Giudizio:SCARSO<br />

(Voto: 3 - 2)<br />

Giudizio: PROVA NULLA<br />

(Voto: 1)<br />

Conosce i contenuti in modo ampio e pertinente e sa<br />

personalizzarli. Sa sviluppare analisi complesse, elaborare<br />

sintesi, risolvere situazioni problematiche; sa trattare e<br />

presentare idee e fenomeni argomentando in maniera<br />

efficace, critica e originale.<br />

Conosce i contenuti in modo organico ed articolato, sa<br />

stabilire connessioni tra i concetti, compiere inferenze; sa<br />

sviluppare analisi e sintesi puntuali. Utilizza un linguaggio<br />

preciso e accurato, argomentando opportunamente.<br />

Conosce gli argomenti <strong>del</strong>la disciplina nei nuclei<br />

fondamentali e nelle loro articolazioni, sa impostare<br />

semplici collegamenti disciplinari; è in grado di realizzare<br />

applicazioni funzionali. Si esprime con chiarezza e in modo<br />

adeguato.<br />

Conosce gli argomenti fondamentali, riesce ad applicare le<br />

conoscenze in modo sostanzialmente corretto, sa avviare<br />

collegamenti tra i concetti disciplinari, si esprime con un<br />

linguaggio sufficientemente appropriato seppure non troppo<br />

articolato.<br />

Conosce parzialmente i contenuti essenziali, utilizza in<br />

modo approssimativo le procedure, non sempre riuscendo a<br />

stabilire connessioni. Si esprime con un linguaggio<br />

semplice e approssimativo.<br />

Conosce gli argomenti in modo lacunoso ed incerto, utilizza<br />

procedure non corrette dimostrando confusione nell’applicare i<br />

concetti fondamentali. Si esprime in modo disorganico.<br />

Conosce in modo <strong>del</strong> tutto frammentario e superficiale i<br />

contenuti essenziali, si esprime in un linguaggio molto<br />

scorretto, non è in grado di procedere nelle applicazioni.<br />

Nella prova scritta, lo studente consegna il foglio in<br />

bianco, nella prova orale non esprime alcuna conoscenza<br />

o si rifiuta di sottoporsi a verifica.<br />

In particolare, per le verifiche sono state utilizzate le griglie di valutazione allegate al presente<br />

documento:<br />

1. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>la prima prova<br />

2. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>la seconda prova<br />

3. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>la terza prova<br />

4. Griglia per la valutazione <strong>del</strong>le verifiche orali effettuate in forma di colloquio<br />

8

Simulazione Terza Prova<br />

Nel corso <strong>del</strong>l’anno scolastico, i docenti <strong>del</strong>le singole discipline hanno sperimentato diverse<br />

tipologie di verifica. In base all'esperienza maturata in tal modo, il consiglio ha riscontrato che le<br />

materie in cui la classe ha dimostrato maggiore sicurezza e un miglior rendimento per la terza prova<br />

d’ esame sono Greco, Inglese, Filosofia, Fisica, Scienze, e che la tipologia su cui la classe riesce<br />

ad esprimersi con maggiore padronanza è stata la tipologia B, “Quesiti a risposta singola” (max<br />

10 righe).<br />

Pertanto il giorno 13 <strong>Maggio</strong> 2013 si è svolta una simulazione di terza prova,tipologia B.<br />

Le discipline coinvolte sono state Greco Filosofia, Fisica, Inglese, Scienze con due quesiti<br />

ciascuna, per un totale di dieci.<br />

La durata <strong>del</strong>la prova, di cui si allega una copia, è stata fissata in tre ore.<br />

9

PERCORSI<br />

FORMATIVI<br />

DISCIPLINARI<br />

10

ITALIANO<br />

Percorso Formativo Disciplinare<br />

Docente: Prof.ssa Maura Pugliese<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />

(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />

LIVELLO DI<br />

APPROFONDIMENTO<br />

(Ottimo – Buono – Discreto –<br />

Sufficiente)<br />

TEMPI<br />

IN ORE<br />

1-UGO FOSCOLO<br />

Biografia e poetica. Ultime lettere di Jacopo Ortis. I sonetti. I Sepolcri.<br />

TESTI<br />

Ultime lettere di Jacopo Ortis, Al lettore; I, lettera <strong>del</strong>l’11 ottobre<br />

1797; II, lettera <strong>del</strong> 4 dicembre 1798<br />

Sonetti: Alla sera; Autoritratto; A Zacinto; In morte <strong>del</strong> fratello<br />

Giovanni<br />

I Sepolcri: caratteri generali e riassunto <strong>del</strong> contenuto<br />

BUONO 16<br />

2-IL ROMANTICISMO<br />

Coordinate essenziali. Originalità di un patrimonio condiviso. Il<br />

letterato e le istituzioni. Caratteri generali <strong>del</strong> Romanticismo europeo.<br />

L’eroe romantico. Le patrie <strong>del</strong> Romanticismo europeo.<br />

DISCRETO 5<br />

TESTI<br />

Francois René de Chateaubriand, René, Il vago pellegrinare di René<br />

3-GIACOMO LEOPARDI<br />

Biografia, pensiero e poetica. Le fasi <strong>del</strong> pessimismo. Gli idilli. Le<br />

Operette morali. Lo Zibaldone. I canti pisano-recanatesi. Il ciclo di<br />

Aspasia. La Ginestra o il fiore <strong>del</strong> deserto.<br />

TESTI<br />

L’infinito<br />

Alla luna<br />

Dialogo <strong>del</strong>la Natura e di un Islandese<br />

Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere<br />

Dialogo di Tristano e di un amico<br />

Zibaldone, 646-648, 4418, 4174-4177, 4426<br />

A Silvia<br />

La quiete dopo la tempesta<br />

Il passero solitario<br />

A se stesso<br />

La ginestra, vv.1-86; 111-<strong>15</strong>7; 297-317<br />

OTTIMO 17<br />

4-ALESSANDRO MANZONI<br />

Biografia e poetica. Le odi civili. Le tragedie. La lettera a M. Chauvet.<br />

I Promessi Sposi: caratteri generali (un progetto rivoluzionario, la<br />

struttura narrativa e le scelte stilistiche, gli ideali politico-sociali, la<br />

tragicità <strong>del</strong>la storia).<br />

DISCRETO 8<br />

TESTI<br />

11

Il cinque maggio<br />

A<strong>del</strong>chi, atto IV, scena I, vv.122-210; coro<br />

Parte <strong>del</strong>la Lettera a Claude Fauriel <strong>del</strong> 29 maggio 1822<br />

Parte <strong>del</strong>l’Introduzione al Fermo e Lucia<br />

Fermo e Lucia, dalla parte II, capitolo 8; I Promessi Sposi (1840), dal<br />

capitolo 20 (Il Conte <strong>del</strong> Sagrato e l’Innominato)<br />

5-IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO<br />

Caratteri generali, analogie e differenze tra le due correnti.<br />

SUFFICIENTE 1<br />

6-GIOVANNI VERGA<br />

Biografia e poetica. Vita dei campi. Il ciclo dei vinti. I Malavoglia.<br />

Novelle rusticane. Mastro-don Gesualdo.<br />

TESTI<br />

Fantasticheria<br />

Rosso Malpelo<br />

Prefazione all’Amante di Gramigna<br />

Prefazione ai Malavoglia<br />

I Malavoglia, parte dei capitoli I e XV<br />

La roba<br />

Mastro-don Gesualdo, parte IV, conclusione <strong>del</strong> capitolo V<br />

BUONO 9<br />

7-IL SIMBOLISMO EUROPEO<br />

Charles Bau<strong>del</strong>aire. I “poeti maledetti”.<br />

TESTI<br />

Bau<strong>del</strong>aire, L’albatros<br />

Corrispondenze<br />

DISCRETO 4<br />

8-LA SCAPIGLIATURA<br />

Una rivolta non solo letteraria. Scrittori e produzione culturale.<br />

TESTI<br />

SUFFICIENTE 1<br />

Emilio Praga, Preludio<br />

9-GIOVANNI PASCOLI<br />

Biografia e poetica. Il fanciullino. Myricae. Canti di Castelvecchio.<br />

TESTI<br />

Il fanciullino, parte <strong>del</strong>le sezioni I-II<br />

Lavandare<br />

Novembre<br />

Temporale<br />

Il lampo<br />

Il tuono<br />

X Agosto<br />

L’assiuolo<br />

La mia sera<br />

Il gelsomino notturno<br />

10-GABRIELE D’ANNUNZIO<br />

Biografia e poetica. Canto novo. Laudi <strong>del</strong> cielo <strong>del</strong> mare <strong>del</strong>la terra e<br />

OTTIMO 11<br />

BUONO 7<br />

12

degli eroi. Alcyone. Le “prose di romanzi”. Il piacere. Le vergini <strong>del</strong>le<br />

rocce.<br />

TESTI<br />

Canta la gioia<br />

La sera fiesolana<br />

La pioggia nel pineto<br />

La sabbia <strong>del</strong> tempo<br />

Le stirpi canore<br />

Il piacere, libro I, parte <strong>del</strong> capitolo I e <strong>del</strong> capitolo II<br />

Le vergini <strong>del</strong>le rocce, parte <strong>del</strong> libro I<br />

11-IL CREPUSCOLARISMO<br />

Una variegata geografia poetica. Mo<strong>del</strong>li e temi <strong>del</strong>la poesia<br />

crepuscolare.<br />

SUFFICIENTE 1<br />

TESTI<br />

Sergio Corazzini, Desolazione <strong>del</strong> povero poeta sentimentale<br />

12-IL FUTURISMO<br />

Filippo Tommaso Marinetti. L’avvio <strong>del</strong> movimento. Le altre arti e<br />

l’approdo al “paroliberismo”.<br />

SUFFICIENTE 1<br />

TESTI<br />

Manifesto <strong>del</strong> Futurismo<br />

Manifesto tecnico <strong>del</strong>la letteratura futurista<br />

13-LUIGI PIRANDELLO<br />

Biografia e poetica. L’umorismo. I romanzi “siciliani”. I romanzi<br />

“umoristici”. Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. Quaderni<br />

di Serafino Gubbio operatore. Novelle per un anno. Il teatro: dal<br />

Naturalismo ai drammi “grotteschi”, il passaggio al “teatro nel teatro”.<br />

TESTI<br />

L’umorismo, parte II, passo tratto dal capitolo V<br />

Il fu Mattia Pascal, Premessa e Premessa seconda (filosofica) a mo’ di<br />

scusa; parte <strong>del</strong> capitolo 18<br />

Uno, nessuno e centomila, libro II, parte <strong>del</strong> capitolo XI; libro VIII,<br />

parte <strong>del</strong> capitolo IV<br />

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, quaderno III, parte <strong>del</strong><br />

capitolo IV<br />

Il treno ha fischiato<br />

La patente<br />

La carriola<br />

Ciaula scopre la luna<br />

14-ITALO SVEVO<br />

DISCRETO<br />

5<br />

Biografia e poetica. La figura <strong>del</strong>l’inetto. Una vita. Senilità. La coscienza<br />

di Zeno.<br />

DISCRETO 5<br />

TESTI<br />

13

La coscienza di Zeno, parte <strong>del</strong> capitolo I (Il fumo), <strong>del</strong> capitolo IV (La<br />

morte di mio padre), <strong>del</strong> capitolo VI (La moglie e l’amante), <strong>del</strong> capitolo<br />

VIII (Psico-analisi).<br />

<strong>15</strong>-GIUSEPPE UNGARETTI<br />

Biografia e poetica. L’esordio poetico. L’Allegria. Sentimento <strong>del</strong><br />

tempo. L’ultima stagione. Ungaretti maestro di modernità.<br />

TESTI<br />

Eterno<br />

Il porto sepolto<br />

Commiato<br />

Veglia<br />

Sono una creatura<br />

I fiumi<br />

Soldati<br />

Fratelli<br />

San Martino <strong>del</strong> Carso<br />

Non gridate più<br />

DISCRETO 4<br />

16-EUGENIO MONTALE<br />

Biografia e poetica. Ossi di seppia. Le occasioni. La bufera e altro.<br />

TESTI<br />

I limoni<br />

Non chiederci la parola<br />

Meriggiare pallido e assorto<br />

Spesso il male di vivere ho incontrato<br />

Cigola la carrucola <strong>del</strong> pozzo<br />

Forse un mattino andando<br />

Non recidere, forbice<br />

La casa dei doganieri<br />

L’anguilla<br />

SUFFICIENTE 3<br />

17-UMBERTO SABA<br />

Biografia e poetica. La linea “antinovecentista”. Il Canzoniere: gli<br />

elementi peculiari <strong>del</strong>l’identità poetica; l’originalità <strong>del</strong>la vena lirica;<br />

struttura e cronistoria; stile e ideologia.<br />

TESTI<br />

A mia moglie<br />

La capra<br />

Trieste<br />

Amai<br />

Quando nacqui mia madre ne piangeva<br />

Mio padre è stato per me “l’assassino”<br />

Ritratto <strong>del</strong>la mia bambina<br />

SUFFICIENTE 2<br />

18-DANTE ALIGHIERI, DIVINA COMMEDIA, PARADISO<br />

Caratteri generali <strong>del</strong> Paradiso.<br />

TESTI<br />

DISCRETO 22<br />

Canti I, VI, XI, XVII, XXIII, XXXI, XXXIII<br />

14

METODI UTILIZZATI<br />

E’ stato usato prevalentemente il metodo frontale.<br />

MEZZI<br />

Sono stati utilizzati i libri di testo in adozione:<br />

- Anselmi-Fenocchio, Tempi e immagini <strong>del</strong>la letteratura , vol.3b-4-5-6, B.Mondadori<br />

-Divina Commedia, Paradiso, in varie edizioni.<br />

Alcuni alunni hanno usato altre antologie in alternativa a quella in adozione.<br />

Testi non antologizzati o letture di approfondimento sono stati forniti in fotocopia.<br />

E’ stata creata una cartella condivisa su Dropbox in cui sono stati inseriti materiali multimediali (presentazioni in<br />

Powerpoint, articoli di riviste specializzate, video, etc.) suddivisi per singoli autori e per percorsi tematici, volti<br />

all’approfondimento individuale e alla preparazione <strong>del</strong>la prima prova <strong>del</strong>l’esame di Stato e <strong>del</strong>la tesina.<br />

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO<br />

Si è utilizzata l’aula ordinaria.<br />

I tempi di sviluppo previsti dai programmi ministeriali sono di 4 ore settimanali (132 annuali).<br />

Al <strong>15</strong> maggio sono state effettuate 122 ore di lezione, di cui 10 dedicate al recupero curricolare e all’esercitazione<br />

scritta in preparazione alla prima prova e 10 ad altre attività (conferenze, assemblee d’Istituto,…). Le ore restanti fino<br />

alla fine <strong>del</strong>l’anno saranno destinate alla conclusione <strong>del</strong>le verifiche scritte e orali e ad eventuali esercitazioni scritte.<br />

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />

La valutazione è stata espressa in decimi e anche in quindicesimi per le verifiche scritte <strong>del</strong> pentamestre, ed è stata<br />

formulata in base ai criteri adottati dal Consiglio di Classe ed in riferimento a quanto indicato nel P.O.F. <strong>del</strong>l’Istituto, al<br />

quale si rimanda.<br />

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />

Le verifiche sono state così distribuite: due scritte, una scritta valida per l’orale e una orale nel trimestre; tre scritte, una<br />

scritta valida per l’orale e due orali nel pentamestre. Le verifiche <strong>del</strong> pentamestre sono, allo stato attuale, in fase di<br />

completamento (mancano la terza prova scritta e la seconda orale).<br />

Le prove scritte hanno ricalcato tutte le tipologie <strong>del</strong>l’esame di Stato.<br />

Per la valutazione <strong>del</strong>le prove scritte sono state utilizzate le griglie d’istituto, quindi sono stati valutati la padronanza<br />

linguistica, la rielaborazione originale e critica, l’ampiezza e la pertinenza <strong>del</strong>la conoscenza dei contenuti informativi,<br />

l’organizzazione <strong>del</strong> discorso e altri aspetti specificati nelle griglie allegate al presente documento.<br />

Le prove orali sono state costituite dal colloquio tradizionale di ampia durata e sono state valutate in base alla<br />

conoscenza dei contenuti, alla correttezza linguistica, alla capacità di effettuare collegamenti, alla rielaborazione critica<br />

e personale.<br />

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI RAGGIUNTI<br />

Lo svolgimento <strong>del</strong> programma è stato condizionato dal fatto che la docente è stata assegnata alla classe nell’anno<br />

scolastico in corso, pertanto la fase iniziale di conoscenza e reciproco adattamento ha allungato i tempi di trattazione dei<br />

primi argomenti, a discapito <strong>del</strong>la parte finale <strong>del</strong> programma, di cui non è stata svolta l’unità didattica relativa alla<br />

narrativa neorealista. Gli argomenti sono stati presentati per monografie, con un’introduzione generale <strong>del</strong>l’autore e un<br />

esame approfondito dei testi centrali dai quali ridiscutere criticamente gli aspetti teorici.<br />

<strong>15</strong>

La classe si è dimostrata sempre corretta e in generale disponibile al dialogo educativo, anche se di fatto vari alunni, pur<br />

comprendendo il valore formativo <strong>del</strong>la disciplina ed essendo capaci di rielaborare personalmente gli argomenti trattati,<br />

hanno manifestato una partecipazione poco attiva durante le spiegazioni o di fronte agli stimoli offerti dall’insegnante.<br />

Quanto agli obiettivi raggiunti, nello scritto gli studenti scrivono mediamente con correttezza linguistica denotando<br />

contenuti pertinenti, con punte di notevole approfondimento e vivacità critica, soprattutto nella tipologia <strong>del</strong>l’analisi<br />

testuale, di gran lunga preferita alle altre tipologie. Infatti solo pochi alunni si sono cimentati nel saggio breve e nel<br />

tema di argomento storico, nessuno nel tema di argomento generale. Nel trimestre sono stati assegnati saggi brevi come<br />

esercitazione per casa, ma pochi studenti sono stati costanti nella produzione dei testi, corretti singolarmente dalla<br />

docente.<br />

Nell’orale, tutti gli studenti, in modo differenziato per abilità e competenza, sono in grado di affrontare un dialogo<br />

culturale con esattezza di contenuti, proprietà di linguaggio e rielaborazione critica.<br />

In linea di massima si possono individuare le seguenti fasce di livello: alcuni alunni, con forte e costante impegno,<br />

attraverso un’approfondita e sicura conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno raggiunto un’ottima competenza<br />

espositiva ed espressiva sia nella forma scritta che orale, sviluppando di pari passo un’acuta e notevole capacità critica;<br />

una parte <strong>del</strong>la classe, attraverso una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, ha raggiunto una altrettanto buona<br />

competenza espositiva ed espressiva sia nella forma scritta che nella forma orale, con adeguata capacità critica; un’altra<br />

parte ha raggiunto, attraverso una conoscenza abbastanza sicura dei contenuti, discrete competenze e capacità sia nello<br />

scritto che nell’orale; pochi alunni hanno raggiunto una sufficiente competenza espositiva ed espressiva sia nella forma<br />

scritta che nella forma orale.<br />

Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />

____________________________________<br />

VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />

_________________________________<br />

_________________________________<br />

16

1<br />

Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />

Tempi annuali effettivamente utilizzati = 96 h<br />

(fino al <strong>15</strong>/05/2013)<br />

GRECO<br />

Percorso formativo disciplinare<br />

Docente: Prof.ssa Ines Amadio<br />

Libri di testo adottati: Rossi, Gallici, Vallarino, 'Ελληνικά,<br />

Paravia.<br />

Κατά λόγον/Versioni greche, Paravia<br />

Euripide, Baccanti, a cura di<br />

Lisia, Per l’invalido, a cura di L. Suardi, Principato<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />

(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />

LIVELLO DI<br />

APPROFONDIMENT<br />

O DEGLI ALUNNI<br />

(Ottimo – Buono – Discreto –<br />

Sufficiente)<br />

TEMPI IN<br />

ORE<br />

EVENTUALI<br />

NOTE<br />

AGGIUNTIVE<br />

1) Il genere oratorio fra V e IV secolo a.C.<br />

Lisia e il corpus lisiaco. L’oratoria giudiziaria tra il V e il IV a.C.<br />

-origine, forme e funzioni <strong>del</strong>l’oratoria giudiziaria<br />

-vita e opere di Lisia<br />

-Lisia oratore, il Corpus Lysiacum<br />

-lo stile<br />

Letture in italiano:<br />

“Contro Eratostene, che era stato uno dei Trenta” (1-2; 4-7)<br />

“ Per l’uccisione di Eratostene” alcuni passi in greco e in traduzione<br />

Isocrate. L’organizzazione <strong>del</strong>l’insegnamento retorico<br />

-politica e retorica<br />

-l’eloquenza come pratica didattica<br />

-vita e opere di Isocrate<br />

-la ί di Isocrate<br />

-l’oratoria epidittica<br />

-lo stile e la scrittura<br />

Lettura di alcuni passi <strong>del</strong> “Panegirico” (1-5; 28-31; 43-91)<br />

“Contro i Sofisti” (1-10)<br />

Demostene e l’oratoria <strong>del</strong> IV sec.<br />

-vita e opere: Sulle simmorie<br />

Per la libertà dei Rodii<br />

La Prima Filippica<br />

Le Olintiache<br />

La Terza Filippica<br />

Sulla corona<br />

-l’oratoria politica<br />

-la posizione politica<br />

Letture in italiano:<br />

“Filippica I” (2-10)<br />

“Filippica III” (21-33)<br />

“Per la corona” (60-69; 169-173; 192-194; 206-209)*<br />

Ottimo<br />

20<br />

Il teatro<br />

Menandro e la commedia nuova<br />

-vita e opere:<br />

Misantropo (lettura integrale in italiano)<br />

L’arbitrato<br />

La donna tosata<br />

Buono 14<br />

17

Samia<br />

Aspis<br />

-Caratteristiche <strong>del</strong> teatro di Menandro<br />

Letture in italiano:<br />

“Padre e Figlio”(Samia, 324-356)<br />

“Una legge ingiusta”(Scudo, 250-298)<br />

L’ Ellenismo<br />

Da Alessandro Magno ai regni ellenistici<br />

Letteratura alessandrina: filologia ed erudizione letteraria:<br />

-l’origine <strong>del</strong>la filologia alessandrina<br />

-il Museo e la Biblioteca<br />

-la codificazione dei generi letterari<br />

-la diffusione <strong>del</strong> libro<br />

Callimaco<br />

-una poetica innovativa<br />

-cenni biografici e opere<br />

-la poetica <strong>del</strong>la brevitas e le polemiche letterarie:<br />

-gli Inni<br />

-gli Aitia<br />

-i Giambi<br />

-l’Ecale<br />

Lettura in italiano dei seguenti passi:<br />

“Per una poesia d’élite” (fr.28 Pf.)<br />

“Al diavolo gli invidiosi” (Aitia, I, fr.1 Pf., 1-38)<br />

“ La chioma di Berenice”(Aitia, IV, fr.110 Pf., 1-90)<br />

“Per i lavacri di Pallade”(Inni, V)<br />

“Ulivo e alloro a confronto: una contesa allegorica”(Giambi, IV)<br />

La riscoperta <strong>del</strong>l’ epigramma<br />

L’Evoluzione <strong>del</strong> genere; excursus storico letterario <strong>del</strong>l’epigramma<br />

dalle origini all’età ellenistica con riferimento all’epigramma latino.<br />

L’Anthologia Palatina.<br />

Letture svolte:<br />

epigrammi scelti<br />

AP 7.317, 7.318, 6.293.<br />

In Epicarpo fr.132 K-A(Ath.6.235f-236a)<br />

8G-P(Ath.8.344F)<br />

9G-P(Ath.8.345a)<br />

Posidippo di Pella<br />

Ottimo 20<br />

Teocrito e la poesia bucolica:<br />

-l’invenzione <strong>del</strong>la poesia bucolica<br />

-vita e opere<br />

-gli idilli bucolici: Idillio I (Tirsi)<br />

Idillio VII (Le Talisie)<br />

Idillio XI (Il Ciclope)<br />

Idillio XIII (Ila)<br />

-i mimi urbani: Idillio II (L’incantatrice)<br />

-gli epilli<br />

-la poetica<br />

-la lingua e il metro<br />

Letture in italiano:<br />

“Festa per la mietitura e canti bucolici”(Idilli, VII, 10-51)<br />

“Intreccio di canti”(Idilli, I)<br />

“Amore e magia” (Idilli, II)<br />

18

“Il ciclope innamorato” (Idilli, XI)<br />

“Il mito in forma di epillio: Eracle e Ila” (Idilli XIII)<br />

L’epica. Apollonio Rodio:<br />

-il genere epico in età ellenistica<br />

-un’epica rinnovata: Apollonio Rodio<br />

-cenni biografici e opere<br />

-argomento <strong>del</strong>le Argonautiche<br />

-Apollonio Rodio e il rapporto con la Poetica di Aristotele<br />

-tradizione e innovazione nelle Argonautiche<br />

-storicizzazione <strong>del</strong> mito<br />

-struttura <strong>del</strong>la narrazione<br />

-innovazione <strong>del</strong>la figura <strong>del</strong>l’ eroe: Giasone e Medea<br />

-i temi <strong>del</strong>le Argonautiche<br />

-lingua e stile<br />

Lettura svolta:<br />

“Nel segno di Apollo: la poesia, profezia, il viaggio” (I, 1-22)<br />

“la partenza <strong>del</strong>la nave di Argo” (I, 519-558)<br />

“Il manto di Giasone” (I, 721-768)<br />

“Innamoramento” (III, 442-471)<br />

“La notte di Medea”(III,744-824)<br />

La storiografia<br />

Le tendenze <strong>del</strong>la storiografia ellenistica<br />

Polibio: vita, opere.<br />

-Confronto con Tucidide<br />

-Una concezione pragmatica <strong>del</strong>la storiografia<br />

-La concezione politica<br />

Lettura dei seguenti passi:<br />

“La costituzione romana” (VI, 11, 11-13; 12-14)<br />

“Historia magistra vitae” (I, 35)<br />

Buono 12<br />

MODULO VI: Età imperiale<br />

La retorica <strong>del</strong> V secolo aC<br />

La Seconda Sofistica e<br />

Luciano di Samosata<br />

-vita, opere, lingua e stile<br />

Lettura dei seguenti passi in italiano:<br />

“Le avventure <strong>del</strong>la storia vera” ( la storia vera )<br />

“Come si scrive la storia”,1 -2<br />

“Dialoghi dei morti” Caronte e Menippo<br />

“La morte di Peregrino” (1-6)<br />

Discreto<br />

Plutarco :<br />

-vita e opere<br />

-le Vite Parallele<br />

-<br />

-lingua e stile<br />

8<br />

Letture in italiano:<br />

“Storia e biografia” (la Vita di Alessandro)<br />

“Alessandro uccide Clito” (la Vita di Alessandro)<br />

“Il fascino di Cleopatra” (la Vita di Antonio)<br />

Il romanzo<br />

-vicende pastorali di Dafni e Cloe<br />

Letture in italiano:<br />

Longo Sofista, Dafni e Cloe: lettura di alcuni capitoli<br />

“Proemio”*<br />

“La nascita <strong>del</strong>la passione” (I, 13)*<br />

Sufficiente<br />

19

Eliodoro, Storie etiopiche: lettura di<br />

“La cerimonia <strong>del</strong>la negromanzia” (IV, 6, 14-<strong>15</strong>)*<br />

La prospettiva dei generi come categoria letteraria<br />

Lettura, traduzione e analisi di:<br />

Euripide, Baccanti, vv 1-63;170-284:784-846.<br />

Lisia, Per l’invalido<br />

Buono 22<br />

20

LATINO<br />

Percorso Formativo Disciplinare<br />

Docente: Prof.ssa Ines Amadio<br />

Tempi annuali previsti per la disciplina: 132 h<br />

Tempi annuali effettivamente utilizzati = 1<strong>15</strong> h<br />

(fino al <strong>15</strong>/05/2013)<br />

Libri di testo adottati:<br />

G. M. Bettini, Limina, letteratura e antropologia di Roma antica, La<br />

Nuova Italia<br />

H. Orazio, a cura di M.Menghi, B. Mondadori<br />

I. E. Guidi, Certamen, Cappelli Editore<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />

(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />

LIVELLO DI<br />

APPRENDIMENT<br />

O DEGLI ALUNNI<br />

(Ottimo – Buono –<br />

Discreto – Sufficiente)<br />

TEMPI<br />

IN ORE<br />

EVENTUALI NOTE<br />

AGGIUNTIVE<br />

MODULO I : Storia e storiografia<br />

-Gli eventi: dal principato di Tiberio a quello di Nerone<br />

(14-68 d.C.)<br />

-Le Historiae di Velleio Patercolo<br />

-La storiografia di Tacito:<br />

-cenni biografici e le opere<br />

-Agricola<br />

-Dialogus de oratoribus<br />

-Germania<br />

-Historiae<br />

-Annales<br />

Lettura in traduzione di:<br />

-Solo la libertà alimenta l’eloquenza (Dialogus 36)<br />

-Il principato spegne la virtus (Agricola 1)<br />

-L’esempio di Agricola (Agricola 6)<br />

-Storiografia sotto repubblica e principato (Historiae1,1)<br />

-Il fine <strong>del</strong>la storia (Annales 3, 65)<br />

-I rumores (Annales 4, 10-11)<br />

MODULO II: Seneca e la satira a Roma<br />

-La satira nell’età di Augusto: Orazio<br />

-cenni biografici e le opere<br />

-la poesia “eccessiva”degli Epodi<br />

-la scoperta di un tono medio: le Satire<br />

-le Odi<br />

-lettura, traduzione e analisi di 5 Odi, 2 Epodi, 1 Satira<br />

-La poesia satirica nell’età giulio-claudia: Persio<br />

-cenni biografici e le opere<br />

-il libro <strong>del</strong>le Satire<br />

-Una dichiarazione di poetica<br />

Saturae, V, 1-51<br />

-La satira di Giovenale:<br />

-la vita<br />

-la poetica <strong>del</strong>l’indignatio<br />

-aspetti <strong>del</strong>le Satire di Giovenale<br />

Lettura in traduzione di:<br />

-Pregiudizi razzisti (Saturae III,60-<strong>15</strong>3)<br />

-Ritratti di donne (Saturae VI)*<br />

Buono 19<br />

Buono<br />

24<br />

Seneca:<br />

-la vita e le opere<br />

-filosofia e potere<br />

21

-la scoperta <strong>del</strong>l’interiorità<br />

-filosofia e scienza: le Naturales Quaestiones<br />

-una satira menippea: l’Apokolokyntosis<br />

(lettura integrale in traduzione)<br />

-le tragedie<br />

- Il concetto di natura in Seneca e Shakespeare<br />

Visione <strong>del</strong> film Fellini Satyricon di F:Fellini<br />

Lettura in traduzione di:<br />

-L’uomo è prodigo <strong>del</strong> proprio tempo (De brevitate vitae<br />

3) ;<br />

-De clementia I, 1*<br />

-Il suicidio, atto estremo di libertà (Epist. ad Luc.)<br />

-Elogio di Claudio (Consolatio ad Polybium 12, 3-13, 4)*<br />

-Thyestes 920-1068<br />

MODULO III: la poesia epica<br />

-Lucano:<br />

-la vita e le opere<br />

-la Pharsalia:<br />

-struttura <strong>del</strong> poema e rapporto con i mo<strong>del</strong>li <strong>del</strong>la<br />

tradizione epica<br />

-“il poema senza eroi”<br />

-la visione <strong>del</strong> mondo<br />

Lettura in traduzione di:<br />

-Proemio e lodi di Nerone (Pharsalia, I, 1-66)<br />

-La scena <strong>del</strong>la negromanzia (Pharsalia, VI, 624-725)<br />

-Il passaggio <strong>del</strong> Rubicone(Pharsalia)*<br />

-L’ uccisione di Pompeo (Pharsalia)*<br />

-Che cos’è il saggio (Pharsalia)*<br />

-L’incantesimo di Eritto (Pharsalia)*<br />

-La poesia epica nell’età dei Flavi:<br />

-le Argonautiche di Valerio Flacco<br />

-confronto con le Argonautiche di Apollonio Rodio<br />

Ottimo<br />

Buono<br />

Discreto<br />

14<br />

MODULO IV: L’oratoria e la retorica a Roma<br />

-La decadenza <strong>del</strong>l’oratoria nel mondo romano:<br />

motivazioni politiche e culturali nel Dialogus de<br />

oratoribus di Tacito, nel Satyricon di Petronio e nelle<br />

opere di Velleio Patercolo e Quintiliano.<br />

-Il retore: identità e obiettivi di una professione nelle<br />

opere Quintiliano<br />

-cenni biografici e le opere<br />

-L’Istitutio oratoria<br />

-l’interesse pedagogico<br />

-Sguardo antropologico: Andare a scuola a Roma<br />

Lettura in traduzione di:<br />

-L’apprendimento come gioco (Insitutio Oratoria I, 1, 20)<br />

-I vantaggi <strong>del</strong>l’apprendimento collettivo (Institutio<br />

Oratoria I, 2)<br />

MODULO V: Il romanzo latino<br />

-Il Satyricon di Petronio<br />

-la questione petroniana<br />

-il Satyricon<br />

-il problema <strong>del</strong> genere e dei mo<strong>del</strong>li<br />

-struttura <strong>del</strong> romanzo e strategie narrative<br />

-realismo mimetico ed effetti di pluristilismo<br />

Letture in italiano:<br />

- lettura integrale <strong>del</strong> Satyricon<br />

-Apuleio<br />

-cenni biografici e opere<br />

Ottimo<br />

Discreto<br />

Buono 10<br />

17<br />

4<br />

22

-eloquenza e filosofia<br />

-Le Metamorfosi<br />

Lettura di “Lo sposo misterioso” (V, 21,5-23)<br />

Lettura <strong>del</strong>la novella “Amore e Psiche”<br />

MODULO VI: Società e cultura nell’età dei<br />

Flavi e di Traiano<br />

-Gli avvenimenti<br />

-Principi e cultura<br />

-Marziale e la poesia epigrammatica<br />

-origini e sviluppo<br />

-la poetica<br />

-aspetti <strong>del</strong>la poetica<br />

-la tecnica e lo stile<br />

-lettura di vari epigrammi sul libro di testo e su fotocopia<br />

Lettura, traduzione e analisi di:<br />

Seneca, De Providentia, II, 1-12;<br />

confronto con passi di Lucano e Cassio Dione in<br />

traduzione<br />

Epistulae morales ad Lucilium:Epistula 8, 70; 4-6; 14-<strong>15</strong><br />

Con traduzione in Inglese<br />

Epistula 47, 1-12<br />

Tacito, Agricola, I; XXX; Cfr. con XLII<br />

Germania, IV<br />

Historiae libro XV, cap.LXII, 1-2; cap.LXIII-LXIV<br />

Orazio, Epodi III e VII<br />

Satira I, 9<br />

Odi I, 4; I, 9; I, 11; III, 30<br />

Discreto 7<br />

Buono 20<br />

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE ADOTTATI<br />

Nell’ottica <strong>del</strong>la impostazione didattica utilizzata, gli strumenti di valutazione sono stati di tipo<br />

diagnostico e formativo-sommativo, per accertare il raggiungimento degli obiettivi specifici e per<br />

provvedere eventualmente ad un recupero. Come indicato dal Collegio dei Docenti, tali prove sono state<br />

di varie tipologie comprendendo quindi, oltre alla tradizionale versione dal Greco e alle verifiche orali<br />

di letteratura ed autori, prove miste (traduzione più domande su elementi morfo-sintattici o stilistici); in<br />

particolare, nel corso <strong>del</strong> triennio, sono stati somministrati agli alunni tests di comprensione e<br />

conoscenza con risposte aperte e/o chiuse o la trattazione sintetica di argomenti secondo quanto<br />

configurato nella tipologia <strong>del</strong>la terza prova <strong>del</strong>l’Esame di Stato.<br />

Ci si è serviti, inoltre, di schede di valutazione di cui si allega una copia alla presente relazione. La<br />

tassonomia guida ha presentato la seguente serie di indicatori:<br />

M) Padronanza <strong>del</strong>la lingua e proprietà di linguaggio disciplinare<br />

N) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti<br />

O) Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle anche in forma<br />

pluridisciplinare<br />

P) Capacità di discussione e approfondimento dei diversi argomenti<br />

Q) Originalità e creatività<br />

Naturalmente, a seconda <strong>del</strong> tipo di prova oggetto di verifica, sono stati considerati alcuni o<br />

tutti gli indicatori elencati.<br />

Sono stati inoltre distinti momenti di misurazione (attribuzione di punteggi predefiniti a determinate<br />

prestazioni) da momenti di valutazione.<br />

METODI E MEZZI UTILIZZATI:<br />

La peculiarità <strong>del</strong>lo studio linguistico–letterario è stata evidenziata anche da collegamenti<br />

interdisciplinari tra Greco e Latino e, quando possibile, con le lingue moderne studiate nell’Istituto e<br />

23

con le discipline umanistiche in genere. Lo studio <strong>del</strong>la storia letteraria ha seguito uno sviluppo<br />

parzialmente diacronico, ma è stato anche proposto, in alcuni casi, un approccio di tipo sincronico,<br />

attraverso l’individuazione di alcuni generi letterari (Epica, Storiografia e Retorica) e nodi concettuali<br />

che attraversano le letterature europee e che costituiscono un repertorio cui hanno attinto scrittori di tutti<br />

i tempi e italiani in primo luogo.<br />

La presentazione <strong>del</strong> periodo storico-culturale in cui i vari autori hanno operato si è orientata verso<br />

quegli aspetti di natura storico-sociale e filosofica funzionali a meglio ricostruire l’identità degli autori<br />

stessi e dei generi letterari di riferimento, in tale ottica sono anche stati scelti i materiali antologici,<br />

utilizzati come mezzo privilegiato per illustrare le tematiche principali degli autori di volta in volta<br />

studiati. Attraverso la contestualizzazione, la comprensione, l’analisi e l’interpretazione <strong>del</strong> fatto<br />

letterario, in cui la competenza linguistica non è fine ma strumento di analisi, si è cercato di<br />

promuovere la capacità degli alunni di porsi di fronte al testo letterario in modo personale e critico. Per<br />

questo è maturato il ricorso a metodi come la Linguistica e l’Antropologia e a strumenti diversi e<br />

complementari ai libri di testo: saggi critici, lettura integrale o parziale di testi in traduzione, traduzioni,<br />

siti di interesse specifico, affiancati dall’uso, peraltro molto sporadico, di audiovisivi e di apporti<br />

offerti dalle nuove tecnologie, in considerazione anche <strong>del</strong> fatto che la classe ha seguito un corso<br />

sperimentale di informatica (P.N.I.).<br />

Quando possibile, nello studio dei testi letterari, gli allievi sono stati invitati ad applicare la pratica<br />

<strong>del</strong>l’analisi testuale con gli stessi strumenti teorici e le stesse tecniche utilizzate per i testi in lingua<br />

italiana: il commento al testo tradotto, in questo modo, è diventato attività elaborativa, senza peraltro<br />

scadere nella mera ricognizione <strong>del</strong>le scelte formali.<br />

Le lezioni sono state costituite da metodi operativi diversi: lezioni frontali, discussioni in classe,<br />

elaborati, esercitazioni o schematizzazioni per favorire procedimenti logici non solamente sequenziali,<br />

ma piuttosto basati su un sistema di relazioni e connessioni dinamico e originale.<br />

MEZZI/STRUMENTI:<br />

Dizionario – libri - lavagna -computer<br />

SPAZI:<br />

Aula ordinaria e aula multimediale<br />

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI<br />

La classe in oggetto può essere divisa idealmente in due gruppi.<br />

5) Un primo gruppo, composto da parecchi elementi, dimostra buone o ottime competenze<br />

esegetico-traduttive; conosce i contenuti in modo organico ed articolato, sa stabilire<br />

collegamenti tra i concetti e riesce a sviluppare analisi e sintesi puntuali. La preparazione<br />

globale conseguita, ampia, approfondita e rielaborata a livello personale, si può ritenere più che<br />

buona o addirittura eccellente.<br />

6) Un secondo gruppo dimostra sufficienti, discrete o più che discrete competenze esegeticotraduttive;<br />

conosce gli argomenti <strong>del</strong>la disciplina nei nuclei fondamentali e nelle loro<br />

articolazioni ed è in grado di impostare collegamenti disciplinari . Si esprime con chiarezza e in<br />

modo adeguato. Il livello di preparazione si può ritenere discreto e fra il discreto ed il buono.<br />

Solo pochissimi elementi presentano, ancora, competenze esegetico-traduttive mediocri o quasi<br />

sufficienti, anche se esse sono ampiamente compensate dalla dimensione teorica.<br />

Data <strong>15</strong>/05/2013<br />

Firma <strong>del</strong> docente<br />

_____________________________________<br />

VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />

_____________________________________<br />

_____________________________________<br />

24

MATEMATICA<br />

Percorso Formativo Disciplinare<br />

Docente: Prof.ssa Caterina Marsili<br />

Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />

Tempi annuali effettivamente utilizzati = 77 h<br />

Libro di testo adottato: M. Re Fraschini- G. Grazzi,<br />

Moduli.mat, Analisi 1(tomo C1)- Analisi 2 (tomo C2),<br />

Atlas<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />

(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />

Nozioni preliminari<br />

<strong>Maggio</strong>ranti e minoranti, massimo e minimo, estremo superiore e inferiore di insiemi<br />

di numeri reali. Intorno di un numero reale. Definizione di punto di accumulazione, di<br />

punto isolato e insieme derivato.<br />

Insiemi limitati e illimitati.<br />

Funzioni<br />

Richiami sul concetto di funzione, dominio, immagine, grafico. Dominio naturale di<br />

una funzione. Funzione monotona: crescente, decrescente. Funzioni composte.<br />

Limite di una funzione:<br />

Introduzione al concetto di limite di una funzione reale di variabile reale. Definizione di<br />

limite di una funzione in un punto. Definizione generale di limite. Definizione di limite<br />

destro e sinistro.<br />

Teoremi fondamentali sui limiti. Operazioni sui limiti.. Forme determinate ed<br />

indeterminate:∞-∞,∞/∞,0/0,0∙∞<br />

Limiti notevoli:<br />

sin x<br />

lim (dimostrato) e altri conseguenti,<br />

x0<br />

x<br />

1<br />

x<br />

<br />

lim 1<br />

<br />

x<br />

x <br />

a<br />

x<br />

1<br />

coseguenti, lim .<br />

x0<br />

x<br />

Infinitesimi e infiniti e confronti.<br />

Funzioni continue<br />

Definizione di funzione continua in un punto, a destra, a sinistra ed in un intervallo.<br />

Punti di discontinuità e loro classificazione. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.<br />

Teoremi sulle funzioni continue (solo enunciati): teorema <strong>del</strong>la permanenza <strong>del</strong> segno,<br />

teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi.<br />

Grafico probabile di funzione.<br />

Successioni numeriche<br />

Definizione . Limiti di successioni. Carattere di successioni. Teoremi e operazioni sui<br />

limiti di successioni. Progressioni aritmetiche e geometriche<br />

Calcolo differenziale<br />

Derivata: definizione di derivata di una funzione in punto e funzione derivata; significato<br />

geometrico <strong>del</strong>la derivata. Retta tangente (e normale) ad una funzione in suo punto.<br />

Relazione tra derivabilità e continuità . Derivata destra e sinistra, punti di non derivabilità<br />

.Calcolo <strong>del</strong>la derivata <strong>del</strong>le funzioni elementari tramite la definizione. Algebra <strong>del</strong>le<br />

derivate. Derivata <strong>del</strong>la funzione composta.<br />

Applicazioni <strong>del</strong> calcolo differenziale<br />

Funzioni monotone e derivabilità. Estremi e stremanti relativi e assoluti per una funzione<br />

(metodo grafico). Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (dim.), Lagrange ,<br />

Cauchy, De l'Hopital. Derivate successive di una funzione. Concavità e flessi di una<br />

funzione (metodo grafico). Classificazione dei punti di flesso. Semplici problemi di<br />

massimo e di minimo. Studio di funzioni algebriche e trascendenti.<br />

Calcolo integrale<br />

Integrale indefinito. Primitive e integrale indefinito. Linearità <strong>del</strong>l'operatore integrale<br />

indefinito. Integrali immediati e integrazione per decomposizione. Integrazione di<br />

funzioni composte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione<br />

<strong>del</strong>le funzioni razionali fratte.<br />

Integrale definito. Il problema <strong>del</strong> calcolo <strong>del</strong>le aree. Definizione di integrale definito<br />

secondo Riemann. Proprietà <strong>del</strong>l'integrale definito. La funzione integrale. Teorema<br />

<strong>del</strong>la media (dimostrato). Teorema fondamentale <strong>del</strong> calcolo integrale. Funzioni<br />

integrabili. I volumi dei solidi di rotazione.<br />

25<br />

e<br />

LIVELLO DI<br />

APPROFONDIMENTO<br />

(Ottimo – Buono – Discreto<br />

– Sufficiente)<br />

TEMPI IN<br />

ORE<br />

Discreto 5<br />

Discreto 3<br />

Discreto 16<br />

Buono 12<br />

Discreto 8<br />

Discreto 10<br />

Buono 10<br />

Discreto 13

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:<br />

La maggior parte degli alunni conosce gli argomenti fondamentali ed è in grado di impostare<br />

collegamenti; riesce ad applicare procedure di calcolo non complesse. La preparazione risulta nel<br />

complesso discreta.<br />

Nello specifico, si distinguono alcuni alunni, per aver conseguito una preparazione più che buona:<br />

conoscono i contenuti in maniera organica e articolata, sanno stabilire connessioni, hanno<br />

sviluppato ottime capacità di rielaborazione di procedure apprese per risolvere problemi complessi.<br />

VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />

Nel corso <strong>del</strong>l'anno sono state effettuate cinque prove scritte ed almeno quattro prove orali.<br />

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento ai seguenti parametri:<br />

- conoscenza specifica degli argomenti trattati;<br />

- uso corretto e proprietà di linguaggio matematico;<br />

- capacità di ragionamento<br />

- uso consapevole ed adeguato dei diversi strumenti operativi;<br />

- interesse, applicazione, impegno per la disciplina<br />

Per quanto riguarda la misurazione e la valutazione degli elaborati scritti, è stata utilizzata la griglia<br />

di valutazione adottata dal collegio docenti.<br />

METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale cercando di favorire il dialogo disciplinare,<br />

facendo seguire alle spiegazioni teoriche esercizi esplicativi. Non sono state proposte le<br />

dimostrazioni di tutti i teoremi utilizzati, per questioni di tempo e per non frammentare ed<br />

appesantire eccessivamente la trattazione, ma è stata fatta una scelta fra i più importanti e<br />

significativi. Per quanto riguarda la teoria è stato dato risalto alle definizioni e agli enunciati, che<br />

sono stati regolarmente richiesti durante le verifiche orali.<br />

Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />

____________________________________<br />

VISTO per adesione i rappresentanti di classe<br />

_________________________________<br />

_________________________________<br />

26

FISICA<br />

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE<br />

Docente: Prof. Luciano Zazzetti<br />

Tempi annuali previsti per la disciplina: 99 h<br />

Tempi annuali effettivamente utilizzati = 76h<br />

Libro di testo adottato: Le Leggi <strong>del</strong>la Fisica – A.<br />

Caforio, A. Ferilli – Ed. Le Monnier<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />

(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />

I Fluidi (richiami)<br />

La pressione. Pressione nei fluidi. Il principio di Pascal. La legge di<br />

Stevin. Galleggiamento e principio di Archimede. Fluidi in<br />

movimento: portata ed equazione di continuità. Equazione di<br />

Bernoulli e applicazioni.<br />

La Temperatura:<br />

Equilibrio termico, misura <strong>del</strong>la temperatura, dilatazione termica dei<br />

solidi e dei liquidi, comportamento anomalo <strong>del</strong>l’acqua.<br />

Equilibrio termodinamico, numero e principio di Avogadro, le leggi<br />

dei gas e la temperatura assoluta, equazione di stato dei gas perfetti.<br />

Mo<strong>del</strong>lo molecolare <strong>del</strong> gas perfetto, energia cinetica e temperatura,<br />

distribuzione di Maxwell-Boltzmann.<br />

Calore e cambiamenti di stato:<br />

Il calore e la sua misura, capacità termica e calore specifico. La legge<br />

fondamentale <strong>del</strong>la termologia.<br />

Propagazione <strong>del</strong> calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Il<br />

mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> corpo nero: legge di spostamento di Wien, legge di<br />

Stefan-Boltzmann, dalla 'catastrofe ultravioletta' alla legge di Planck.<br />

Cambiamenti di stato e calori latenti.<br />

I principi <strong>del</strong>la termodinamica:<br />

L’esperimento di Joule e l’equivalente meccanico <strong>del</strong> calore.<br />

Trasformazioni termodinamiche reversibili e irreversibili. Lavoro in<br />

una trasformazione termodinamica. Energia interna di un gas perfetto.<br />

Il primo principio <strong>del</strong>la termodinamica. Applicazioni <strong>del</strong> primo<br />

principio a isobare, isocore, isoterme, adiabatiche e trasformazioni<br />

cicliche.<br />

Macchine termiche e rendimento. Teorema e ciclo di Carnot.<br />

Macchine frigorifere, pompe di calore e coefficiente di prestazione.<br />

Secondo principio <strong>del</strong>la termodinamica: enunciati di Clausius e<br />

Kelvin-Planck, equivalenza dei due enunciati. Definizione di entropia<br />

secondo Clausius. Interpretazione statistica <strong>del</strong> secondo principio,<br />

equazione di Boltzmann.<br />

Carica Elettrica e campo elettrico:<br />

Elettricità statica; la carica elettrica e la sua conservazione, la carica<br />

elettrica nell'atomo, Isolanti e conduttori, la polarizzazione dei<br />

dielettrici, l’induzione elettrostatica e l’elettroscopio.<br />

La legge di Coulomb (nel vuoto ed in un dielettrico)<br />

Il campo elettrico, linee di campo, distribuzione di carica nei<br />

conduttori, flusso di un vettore, teorema di Gauss per il campo<br />

elettrico (dimostrato), circuitazione <strong>del</strong> campo elettrico. Applicazioni<br />

<strong>del</strong> teorema di Gauss. Teorema di Coulomb.<br />

Potenziale Elettrico ed Energia Elettrica; Capacità<br />

LIVELLO DI<br />

APPROFONDIMENTO<br />

Discreto<br />

Discreto<br />

Discreto<br />

Discreto<br />

Discreto<br />

Discreto<br />

27

Potenziale elettrico e differenza di potenziale, relazione tra potenziale<br />

elettrico e campo elettrico, linee equipotenziali, l’elettronvolt,<br />

potenziale elettrico dovuto a cariche puntiformi, potenziale elettrico<br />

nei conduttori. Distribuzione di carica ed andamento <strong>del</strong> campo<br />

elettrico sulla superficie dei conduttori.<br />

Capacità di un conduttore e di un condensatore, condensatori in serie<br />

ed in parallelo, energia immagazzinata in un condensatore.<br />

Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. L’esperimento di<br />

Millikan<br />

La corrente elettrica<br />

La corrente continua ed i generatori di tensione<br />

Resistenza elettrica e leggi di Ohm. R Resistività e temperatura:<br />

dipendenza qualitativa dalla temperatura negli isolanti, nei conduttori<br />

e nei superconduttori.<br />

Leggi di Kirchhoff, resistenze in serie ed in parallelo, f.e.m e ddp,<br />

generatori in serie ed in parallelo.<br />

Strumenti di misura: amperometri, voltmetri, ohmetri<br />

Energia e potenza elettrica, effetto Joule<br />

Effetto termoionico, effetto Volta, effetto fotoelettrico.<br />

La corrente nei gas.<br />

Magnetismo<br />

I magneti e i campi magnetici.<br />

Correnti elettriche e campi magnetici (esperienza di Oersted)<br />

Forza su una corrente elettrica in un campo magnetico; definizione di<br />

B<br />

Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo (legge di Biot-Savart)<br />

Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico<br />

uniforme. Esperimento di Thomson e spettrografo di massa.<br />

Forza fra due fili paralleli percorsi da corrente e definizione<br />

<strong>del</strong>l’ampère.<br />

Teorema di Gauss per il campo magnetico e teorema <strong>del</strong>la<br />

circuitazione di Ampère.<br />

Momento torcente su una spira percorsa da corrente; momento<br />

magnetico. Il motore elettrico.<br />

Induzione Elettromagnetica<br />

Esperienze di Faraday e le correnti indotte, la legge di Faraday-<br />

Neumann e la legge di Lenz. Generatori di tensione alternata.<br />

Discreto<br />

Discreto<br />

Sufficiente<br />

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:<br />

A) Conoscenze: pur con una ovvia gradazione, quasi tutti gli allievi hanno conseguito gli<br />

obiettivi minimi di conoscenza, conoscono concetti e relazioni fondamentali relativamente<br />

alle tematiche trattate.<br />

B) Competenze: la maggioranza degli alunni sa inquadrare situazioni diverse in un medesimo<br />

schema logico ed in modo mediamente soddisfacente; sa generalmente riconoscere analogie e<br />

differenze applicando nei vari contesti le conoscenze acquisite. Riesce a scegliere ed utilizzare<br />

gli strumenti matematici adeguati ed il linguaggio specifico <strong>del</strong>la disciplina.<br />

VERIFICHE E VALUTAZIONI<br />

Nel corso <strong>del</strong>l'anno sono state effettuate sei prove scritte ed almeno due prove orali. Le prove scritte sono state di<br />

diverso tipo:<br />

C) risoluzione di problemi;<br />

D) trattazione sintetica di un argomento (sul mo<strong>del</strong>lo dei quesiti <strong>del</strong>la terza prova);<br />

28

E) combinazione <strong>del</strong>le tipologie precedenti.<br />

La valutazione di ogni singola prova orale e stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:<br />

F) livello di partenza;<br />

G) livello di conoscenza degli argomenti trattati;<br />

H) livello di comprensione ed interpretazione e rielaborazione <strong>del</strong>le conoscenze acquisite;<br />

I) abilita nell'applicazione <strong>del</strong>le leggi fisiche;<br />

J) capacita di approfondimento e di collegamento con informazioni preacquisite;<br />

K) capacita espositive (scioltezza, precisione concettuale e terminologica).<br />

In particolare e stata attribuita la sufficienza a quegli studenti che, esprimendosi con un linguaggio semplice, ma<br />

sostanzialmente corretto, hanno dimostrato di conoscere i concetti fondamentali, di averne colto il significato e di essere<br />

in grado di applicarli alle più semplici situazioni problematiche. La scala di valutazione utilizzata e stata quella decimale:<br />

i diversi livelli di rendimento raggiunti dagli studenti sono stati quantificati attraverso voti e frazioni di voto<br />

compresi tra 1 e 10 sulla base <strong>del</strong>la griglia adottata dal collegio docenti.<br />

In sede di valutazione di fine periodo ("trimestre"/pentamestre) sono stati presi in considerazione anche l'impegno, la<br />

serieta e la costanza nello studio, la partecipazione durante le ore di lezione, l'interesse dimostrato per la materia,<br />

l'acquisizione <strong>del</strong>la capacita critica.<br />

METODI, MEZZI E STRUMENTI<br />

Durante le lezioni, che sono state prevalentemente di tipo frontale, si e evidenziato costantemente lo stretto legame che<br />

sussiste fra l'aspetto teorico e l'aspetto sperimentale <strong>del</strong>la disciplina; ci sono stati momenti di ripasso, di presentazione<br />

dei contenuti in un'ottica complessiva e sono stati risolto alcuni esercizi per consolidare la comprensione di alcuni<br />

argomenti e le competenze applicative.<br />

Sono state effettuate poche esperienze di laboratorio ritenute essenziali e l'attività di laboratorio e stata esclusivamente<br />

di tipo qualitativo.<br />

Gli strumenti matematici piu raffinati e precisi utili in fisica (derivate e integrali) sono stati introdotti nella trattazione<br />

degli argomenti dal momento in cui erano disponibili e alcuni argomenti già trattati sono stati rivisti alla luce dei nuovi<br />

strumenti, ma, considerato che il testo non usa in modo sistematico il calcolo differenziale nello sviluppare gli<br />

argomenti, durante le verifiche non sono state pretese trattazioni rigorose sotto il profilo matematico.<br />

Il laboratorio di fisica, poco fruibile per vari motivi, e stato sostituito talvolta dal laboratorio di informatica: internet e<br />

ricca di applicazioni, sviluppate da ricercatori universitari che consentono di "visualizzare" fenomeni che sono difficili o<br />

impossibili da riprodurre in un laboratorio scolastico.<br />

Il libro di testo ufficiale è stato talvolta affiancato da materiale reperibile in rete.<br />

Data <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 Firma <strong>del</strong> docente<br />

_____________________________________<br />

I rappresentanti di classe<br />

______________________________<br />

______________________________<br />

29

PREMESSA<br />

SCIENZE<br />

Percorso Formativo Disciplinare<br />

Docente: Prof.ssa Marida Castelletti<br />

Per ciò che concerne il programma realmente svolto, si fa presente quanto segue: rispetto alla programmazione iniziale,<br />

i programmi risultano snelliti e gli ultimi argomenti sono stati trattati con un livello di approfondimento solo sufficiente<br />

per mancanza effettiva di tempo, dovuta alle già esigue due ore settimanali e al fatto che alcune di esse sono state<br />

utilizzate per diverse attività didattiche parascolastiche (viaggi di istruzione, spettacoli teatrali etc.), altre per varie<br />

iniziative studentesche (assemblee, cento giorni all’esame, progetti etc. ), altre infine hanno coinciso con le festività .<br />

Tempi annuali previsti per la<br />

disciplina: 66 h<br />

Tempi annuali effettivamente utilizzati<br />

=55 h di cui di cui circa n° 18 sono<br />

state utilizzate per le verifiche, n°04<br />

per la proiezione di video. Le ore che<br />

restano dal <strong>15</strong> <strong>Maggio</strong> 2013 al 8<br />

Giugno 2013 verranno utilizzate per<br />

ulteriori verifiche e approfondimenti.<br />

Libro di testo adottato: Cristina Pignocchino Feyles-<br />

Ivo Neviani GEOGRAFIA GENERALE La Terra e<br />

L’Universo. SEI. Quarta edizione<br />

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI<br />

(suddivisi per moduli o unità didattiche)<br />

2) L’UNIVERSO<br />

OBIETTIVI: Conoscere le definizioni saper rappresentare<br />

graficamente i sistemi di riferimento equatoriale ed<br />

orizzontale - saper descrivere le caratteristiche <strong>del</strong>le stelle e<br />

la loro evoluzione - saper esporre le varie teorie sull’origine<br />

<strong>del</strong>l’universo, sistema solare, luna.<br />

LA SFERA CELESTE: le costellazioni; sistemi di<br />

riferimento equatoriale e azimutale; coordinate equatoriali;<br />

coordinate orizzontali o azimutali; i movimenti apparenti<br />

degli astri sulla sfera celeste; I movimenti giornalieri <strong>del</strong>le<br />

stelle a latitudini diverse.<br />

LE STELLE: determinazione <strong>del</strong>la distanza di una stella con<br />

il metodo <strong>del</strong>la parallasse; parallasse annua e diurna; unità di<br />

misura astronomiche; la luminosità <strong>del</strong>le stelle e la<br />

magnitudine; la spettroscopia; gli spettri dei corpi celesti; le<br />

leggi <strong>del</strong> corpo nero; l’analisi spettrale <strong>del</strong>la luce <strong>del</strong>le stelle;<br />

l’effetto Doppler e gli spettri <strong>del</strong>le stelle; diagramma H.R.<br />

nascita, vita e morte <strong>del</strong>le stelle;la fusione nucleare nelle<br />

stelle.<br />

LE GALASSIE: genesi; strutture; classificazione; la nostra<br />

galassia; il red shift espansione <strong>del</strong>l’universo.<br />

LIVELLO di<br />

APPROFONDIMENTO<br />

(Ottimo – Buono –<br />

Discreto – Sufficiente)<br />

TEMPI<br />

IN<br />

ORE<br />

Buono 3<br />

Ottimo 5<br />

Buono 1<br />

30

IPOTESI SULLA GENESI DELL’UNIVERSO: la legge di<br />

Hubble e l’espansione <strong>del</strong>l’universo l’universo stazionario;<br />

l’universo inflazionario; l’origine <strong>del</strong>l’universo secondo la<br />

teoria <strong>del</strong> big bang; le possibili evoluzioni <strong>del</strong>l’universo.<br />

3) IL SISTEMA SOLARE<br />

OBIETTIVI: conoscere e saper descrivere le varie forme di<br />

attività solare – conoscere, comprendere ed interpretare le<br />

leggi fisiche che determinano le strutture <strong>del</strong>l’universo.<br />

IL SOLE: struttura; composizione; l’attività <strong>del</strong> sole; origine<br />

<strong>del</strong> sistema solare.<br />

LEGGI: leggi di Keplero; legge di gravitazione universale.<br />

4) LA TERRA<br />

OBIETTIVI : conoscere e saper rappresentare graficamente<br />

il sistema di riferimento terrestre – saper trovare e<br />

rappresentare graficamente la latitudine e la longitudine di un<br />

punto sulla superficie terrestre. descrivere ed interpretare le<br />

prove a sostegno <strong>del</strong>la sfericità <strong>del</strong>la terra, le prove e le<br />

conseguenze <strong>del</strong>la rotazione e <strong>del</strong>la rivoluzione terrestre –<br />

saper distinguere le condizioni di illuminazione degli<br />

emisferi nei diversi periodi <strong>del</strong>l’anno – saper descrivere ed<br />

interpretare il moto doppio conico <strong>del</strong>l’asse terrestre .<br />

LA TERRA: l’interno <strong>del</strong>la terra, forma e dimensione;<br />

Eratostene e la determinazione <strong>del</strong>la circonferenza meridiana<br />