Hygiene Report 5/2023

wissenschaft 5·23

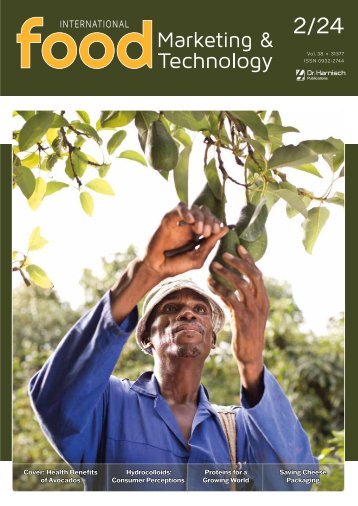

wissenschaft 5·23 Meuser-Preisträgerin: Web-Vortrag zu Hybrid- Fleisch am 16. November Einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion zu leisten, war das Ziel der Forschungsarbeiten von Dr. Sandra Renz im Projekt „Meat Hybrid“, das über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie (FEI) und die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) gefördert wurde. Dabei untersuchte die Lebensmitteltechnologin an der Universität Hohenheim eine große Anzahl von Pflanzenproteinen auf ihre funktionellen Eigenschaften und Eignung in Hybridfleischund Alternativprodukten und wurde dafür mit dem Friedrich- Meuser-Forschungspreis 2023 (dotiert mit 2500 Euro Preisgeld) ausgezeichnet. Fokus auf alternative Rohwurst Ziel von Renz’ Arbeit war die Erarbeitung mechanistischer Zusammenhänge zwischen Rohstoffzusammensetzung, physikochemischen Eigenschaften und Technofunktionalität von pflanzenbasierten und tierischen Proteinen mit einem speziellen Fokus auf die Rohwurstherstellung und -technologie. Sie untersuchte Pflanzenproteine aus traditionellen Quellen sowie aus proteinreichen Nebenproduktströmen aus der Herstellung von Pflanzenöl mit noch wenig genutztem Marktpotenzial, wie Sonnenblume und Kürbis. Ihre Erkenntnisse liefern wichtige Hinweise zum Design von Hybridfleischprodukten und Fleisch alternativen und eröffnen die zielgerichtete Entwicklung neuer nachhaltiger Lebensmittelprodukte. Dr. Sandra Renz wird im Rahmen der Web-Vortragsreihe „FEI-Highlights“ am 16. November, ab 14 Uhr, über ihre Arbeiten berichten. www.fei-bonn.de LGL-Screener erstellt chemischen Fingerabdruck von Wein Authentizitätsprüfung mit künstlicher Intelligenz: Deklarierung in Franken korrekt Gängige Untersuchungsmethoden erlauben seit Langem, Wein hinsichtlich seiner Zusammensetzung und somit z.B. auf unerlaubte Zusätze wie Wasser oder Zucker chemisch zu überprüfen. Doch daneben besteht noch das Risiko, dass Verbraucher nicht den Wein erhalten, den das Etikett verspricht. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL, Erlangen) hat nun ein neuartiges Verfahren entwickelt, das unter Einbeziehung von künstlicher Intelligenz (KI) die Prüfung von Weinen auf Echtheit ermöglicht. Die Untersuchung von 250 Proben fränkischer Weine mittels dieses LGL-Weinscreeners ergab, dass auf die Angaben zur Herkunft, Jahrgang und Rebsorte grundsätzlich Verlass ist. Nur eine Probe führte zur Beanstandung. Dank Weiterentwicklung der sogenannten 1H-Kernresonanzspektroskopie (1H-NMR, Englisch: nuclear magnetic resonance) ist es möglich, mit einer einzigen Messung in nur 1 ml Wein alle organischen Substanzen (z.B. Säuren, Zucker oder Traubeninhaltsstoffe) ab Gehalten von 5-10 mg/l zu erfassen und zu quantifizieren. Da sich die Zusammensetzung von Wein in Abhängigkeit von den Bedingungen beim Anbau (z.B. Mikroklima, Boden, Wachstumsbedingungen), bei der Weinbereitung (z.B. Gärtemperaturen, Hefe, Weinbehandlungsmittel) und der Art, Menge und Reife der Trauben verändert, erhält man so einen chemischen Fingerabdruck des betreffenden Weines. Aus einer Vielzahl solcher Fingerabdrücke konnten nun durch KI-Einsatz Profile für Herkunft, Rebsorten und sogar einzelne Jahrgänge von Weinen erstellt werden. Seit September 2022 wird dieser Weinscreener am LGL eingesetzt. Bei der ersten Untersuchungsreihe zu 250 fränkischen Weinen wurden bis auf einen Spätburgunder alle untersuchten Proben als authentisch bewertet. Besagter Rotwein konnte mittels Weinscreener nicht der 250 Frankenweine sind die ers te erfolgreiche Screener- Testreihe. Foto: LGL auf dem Etikett deklarierten Rebsorte zugeordnet werden. Die daraufhin zusätzlich durchgeführte herkömmliche Analyse bestätigte den Verdacht; die zuständige Vollzugsbehörde wurde informiert. Aktuell ergänzt die neue Methode die Routineprüfungen am LGL, eine große Anzahl der Analysen erfolgt nur noch über den Weinscreener. Verdächtige Handelsproben hingegen werden noch zur Absicherung durch die im Weinbereich international vorgeschriebenen Referenzmethoden untersucht und bei Bedarf auch durch die Weinkontrolle vor Ort überwacht. Die bestehenden Methoden werden durch kontinuierliche Forschungsarbeiten zusammen mit der Universität Würzburg fortlaufend erweitert und schrittweise auch zur Untersuchung von Fruchtsäften und Bieren etabliert. Capsaicin: Wirkt scharfes Essen antibakteriell? Wer scharf isst, erlebt es – es brennt in Gaumen und Hals, man schwitzt. Wie kommt das? Und wirkt es gegen Krankheitserreger? Für die Schärfe im Essen ist laut Bundeszentrum für Ernährung der Wirkstoff Capsaicin verantwortlich. Er reizt die Nerven, die für die Schmerzund Wärmewahrnehmung verantwortlich sind. Der Körper reagiert darauf mit stärkerer Durchblutung (Wärmegefühl) und Schwitzen. Studien zeigen, dass das Capsaicin positive Eigenschaften für den Körper hat. Es sorgt www.lgl.bayern.de z.B. für die Ausschüttung von Endorphinen („Glückshormone“) und hilft auch bei Verdauungsstörungen; es regt den Speichelfluss und die Magensaftsekretion an. Capsaicin wirkt aber nicht so keimhemmend, wie oft behauptet wird, so haben Studien ergeben. Bei normalem Chili- Konsum reicht die Wirkstoff-Konzentration zum Abtöten von Bakterien i.d.R. nicht aus. Einfach mehr davon essen sollte man aber auch nicht: Dann drohen Magenprobleme und Durchfall. www.bzfe.de 18 www.hygiene-report-magazin.de

november Aktuelles WWW. Web-TIPP https://dflw.info/ Reine Luft, sauberes Trinkwasser und energieeffiziente Anlagen sind oberste Ziele des Deutschen Fachverbandes für Luft- und Wasserhygiene in Berlin. Der DFLW setzt sich für die Hygienesicherung in haustechnischen Anlagen ein, fördert als Verein den Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer in der Branche und klärt auf, um z.B. für unbedenkliche Luft- und Wasserqualität in Gewerbe- und Produktionsstätten zu sorgen. Die DFLW-Internetseite erläutert Eckpfeiler der Vereinsarbeit wie Schulungen, Symposien, Forschung, Verfahrens- und Gerätezertifizierungen sowie Öffentlichkeitsarbeit. IHO: „FAQ“ zur Sicherheit von Desinfektionsmitteln Experten aus dem Fachbereich Gesundheitswesen im Industrieverband Hygiene & Oberflächenschutz (IHO) haben eine Broschüre zu häufig gestellten Fragen zur Sicherheit von Desinfektionsmitteln erstellt. Desinfektionsmittel werden in der Europäischen Union seit September 2013 über die Verordnung über Biozidprodukte (BPR, Verordnung (EU) Nr. 528/2012) reguliert. Die Zulassung ist ein zweistufiger Prozess, der zunächst die Wirkstoffe und in der zweiten Stufe die Produkte umfasst. Die Prüfung der Wirksamkeit der Produkte erfolgt vorzugsweise nach Methoden europäischer Normen. In Deutschland existieren neben der Desinfektionsmit- telliste des Robert Koch-Instituts von unterschiedlichen Fachgesellschaften publizierte Listen. Diese veröffentlichen zudem Stellungnahmen mit einseitiger Darstellung und abweichenden Forderungen. „Unsere Spezialisten aus dem Fachbereich Gesundheitswesen haben eine notwendige Orientierungshilfe zu Anforderungen und Einsatz von Desinfektionsmitteln erarbeitet, um der zu - neh menden Verunsicherung des Anwenders zu begegnen“, kommentiert IHO-Geschäftsführer Dr. Thomas Rauch. Die 16-seitige Broschüre im DIN-A4-Format zur Sicherheit von Desinfektionsmitteln beantwortet die häufigsten Fragen zu Regulierung, Klassifizierung, Wirksamkeit, Zuständigkeiten und Desinfektionsmittellisten. Gratis-Download der Publikation „FAQ Sicherheit von Desinfektionsmitteln“ unter: www.iho.de/wp-content/ uploads/23-50-109-IHO-Broschuere-FAQ-A5-Screen-04.pdf IARC: Lebensmittel-Süßstoff Aspartam „möglicherweise krebserregend“ Der zuckerfreie Süßstoff Aspartam wird von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft. Das bedeutet nach Mitteilung des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), dass es Hinweise dafür gibt, aber die Datenlage nicht eindeutig ist. Nach aktuellem Kenntnisstand sind die üblichen Verzehrmengen unbedenklich. 200 mal süßer als Zucker Aspartam ist ein Süßstoff, der in Lebensmitteln und Getränken als Zusatzstoff (E 951) eingesetzt wird. Dazu gehören z.B. Light-Softdrinks, Kaugummi, Eiskrem und Joghurt. Das Mittel hat eine im Vergleich zu Zucker 200-mal höhere Süßkraft, sodass sich durch seinen Zusatz Energie einsparen lassen. Um mögliche gesundheitliche Risiken aufzudecken, wurde die Sicherheit von Aspartam von der IARC und vom gemeinsamen Sachverständigenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der Weltgesundheitsorganisation und der Welternährungsorganisation Der Süßstoff Aspartam steht ab sofort auf der Verdachtsliste. Foto: AdobeStock Richard Villalon (JECFA) neu bewertet. Basis waren wissenschaftliche Daten aus Studien und Berichten. Die Klassifizierung der IARC teilt Substanzen in Kategorien ein: „krebserregend für den Menschen“, „wahrscheinlich krebserregend“, „möglicherweise krebserregend“, „wahr- scheinlich nicht krebserregend“ und „nicht einzustufen“. Die Einteilung spiegelt wider, wie klar wissenschaftliche Beweise für die krebserregende Wirkung sind und nicht wie hoch das Risiko ist, bei einer bestimmten Aufnahmemenge Krebs zu entwickeln. Aspartam wird nun in die Kategorie „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Dieser sind bereits über 300 weitere Substanzen zugeordnet, etwa Aloe-Vera- Extrakt oder sauer eingelegtes Gemüse asiatischer Art. Für Aspartam bedeutet das, es gibt „begrenzte“ Hinweise für eine krebsfördernde Wirkung in Tierversuchen und beim Menschen, v.a. für Leberzellkrebs. Möglicherweise führt die Aufnahme des Süßstoffs zu oxidativem Stress und chronischen Entzündungen, was eine Tumorentwicklung fördert. Grenzwert 40 mg reicht aus Auch die Sachverständigen des JECFA sehen keine „überzeugenden“ Belege für konkretes Krebsrisiko durch Aufnahme von Aspartam. Sie kamen zum Schluss, dass die akzeptable tägliche Aufnahmemenge (ADI) von 40 mg/kg Körpergewicht nicht geändert werden muss. Um sie zu überschreiten, müsste ein 70 kg schwerer Erwachsener mehr als neun Dosen eines Diät-Softdrinks mit 200-300 mg Aspartam am Tag konsumieren. IARC und WHO ermutigen Forschungsgruppen zu mehr Langzeitstudien, um mögliche gesundheitliche Risiken durch Aspartam genauer unter die Lupe zu nehmen. www.bzfe.de 19

- Seite 1 und 2: ISSN 1618-2456 Internationale Fachz

- Seite 3 und 4: 5·23 Report Inhalt Editorial 4 7 1

- Seite 5 und 6: november Schwerpunkt Hygiene als Ro

- Seite 7 und 8: november Schwerpunkt Von Sensoren

- Seite 9 und 10: november xxx WIR MACHEN NICHT HUNDE

- Seite 11 und 12: november Schwerpunkt Flexibilität

- Seite 13 und 14: november lufthygiene Luftqualität

- Seite 15 und 16: november wissenschaft Abb. 2: Wiede

- Seite 17: november wissenschaft Tragbare GC-S

- Seite 21 und 22: november Aktuelles Netzwerk für be

- Seite 23 und 24: november interview zunehmend in die

- Seite 25 und 26: november reinraumtechnik Testfeld f

- Seite 27 und 28: november hygienic Design Die ultraf

- Seite 29 und 30: november hygienic Design Video zur

- Seite 31 und 32: november praxis die Firma Hans Kupf

- Seite 33 und 34: november praxis Hygieneanspruch auc

- Seite 35 und 36: november fremdkörperdetektion MiWa

- Seite 37 und 38: november berufskleidung Textil-Mikr

- Seite 39 und 40: november produkte & Partner (E-)Kis

- Seite 41 und 42: november produkte & Partner Wischbe

- Seite 43 und 44: november veranstaltungen Deutschlan

Unangemessen

Laden...

Magazin per E-Mail verschicken

Laden...

Einbetten

Laden...