Download - Open Courseware - JKU

Download - Open Courseware - JKU

Download - Open Courseware - JKU

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

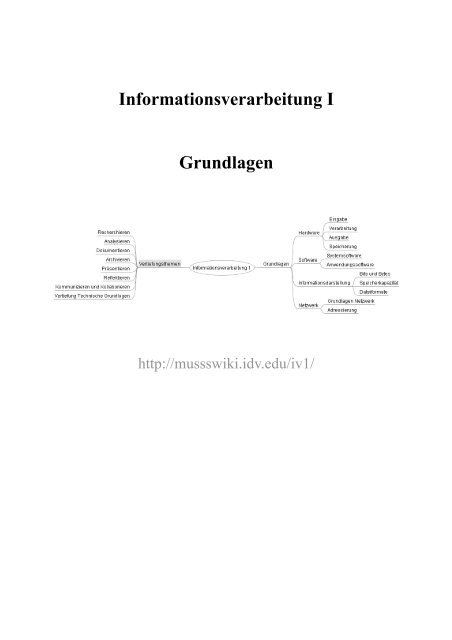

Informationsverarbeitung I<br />

Grundlagen<br />

http://mussswiki.idv.edu/iv1/

Sabrina Schmid<br />

ÖH-Shop-Referentin<br />

Christian Kolb<br />

Scribo-Team<br />

Liebe Kollegin, lieber Kollege!<br />

Das OCW- Projekt der ÖH Linz<br />

Corinna Kovac<br />

Scribo-Team<br />

Im Jahr 2007 haben der Vorsitz der Österreichischen HochschülerInnenschaft Linz und das Referat für Skripten, Lern-<br />

behelfe und OCW mit der Umsetzung von <strong>Open</strong> <strong>Courseware</strong> an der Johannes Kepler Universität begonnen. Alle Skrip-<br />

ten sollten den Studierenden und Interessierten kostenlos zugänglich sein, zudem sollten die Unterlagen frei verändert<br />

und vervielfältigt werden dürfen um die Qualität und Aktualität der Unterlagen zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden<br />

alle Unterlagen, deren Lizenz bei der ÖH liegt, digitalisiert, mit einer Struktur und Suchfunktion versehen und über eine<br />

Website allen InternetnutzerInnen zugänglich gemacht. Darüber hinaus wurde den Lehrenden an der <strong>JKU</strong> die Möglich-<br />

keit gegeben jederzeit Verbesserungen und Ergänzungen bei den Unterlagen vorzunehmen.<br />

Lizenz<br />

Um die freie Verbreitung rechtlich zu gewährleisten steht die-<br />

ses Werk unter einer Creative Commons Lizenz 3.0 Österreich.<br />

Du darfst das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zu-<br />

gänglich machen sowie Bearbeitungen des Werkes anfertigen.<br />

Liebe Kollegin, lieber Kollege!<br />

Vor dir siehst du ein Skript/Mitschrift des <strong>Open</strong> <strong>Courseware</strong> Pro-<br />

jekts der ÖH Linz, welches allen Studierenden und Interessier-<br />

ten frei und kostenlos zur Verfügung steht. Weitere und genaue-<br />

re Informationen über Creative Commons findest du unter<br />

http://www.creativecommons.at.<br />

Solltest du noch weitere Fragen zum OCW Projekt haben oder<br />

dich beteiligen wollen, erreichst du uns unter oeh@oeh.jku.at<br />

oder +43 732 2468 8535.<br />

Mitschriften- & Skriptenbörse<br />

Vor dir siehst du ein Skript/Mitschrift des <strong>Open</strong> <strong>Courseware</strong> Projekts der ÖH Linz, welches<br />

allen Studierenden und Interessierten frei und kostenlos zur Verfügung steht.<br />

HochschülerInnenschaft<br />

öh.linz<br />

an der <strong>JKU</strong> www.oeh.jku.at<br />

oeh@oeh.jku.at<br />

Creative Commons Lizenz 3.0<br />

Der Autor/die Autorin kann selbst bestimmen,<br />

welche Nutzungsrechte an<br />

seinem/ihrem Werk der Öffentlichkeit<br />

eingeräumt werden.<br />

Der/Die Lizenzgeber/in erlaubt die Vervielfältigung,<br />

Verbreitung und öffentliche<br />

Wiedergabe des Werkes. Es muss dabei<br />

nur sein/ihr Name genannt werden.<br />

Keine kommerzielle Nutzung<br />

Der/Die Lizenznehmer/in darf das Werk<br />

nicht für kommerzielle Zwecke verwenden<br />

- ausgenommen der Autor/die Autorin<br />

erteilt seine/ihre schriftliche Einwilligung.

Inhaltsverzeichnis<br />

1. Hardware .............................................................................................................................6<br />

1.1. Eingabe ............................................................................................................................7<br />

1.1.1. Tastatur ........................................................................................................................7<br />

1.1.2. Zeigeinstrumente..........................................................................................................8<br />

1.1.2.1. Maus .....................................................................................................................8<br />

1.1.2.2. Trackball (Rollkugel) ...........................................................................................9<br />

1.1.2.3. Eingabehilfen für Notebooks................................................................................9<br />

1.1.2.4. Touchscreen/Sensorbildschirm...........................................................................10<br />

1.1.2.5. Weitere Zeigegeräte............................................................................................10<br />

1.1.3. Eingabe von Bildinformationen.................................................................................10<br />

1.1.3.1. Scanner ...............................................................................................................11<br />

1.1.3.2. Lesegeräte...........................................................................................................12<br />

1.1.3.3. Digitale Kamera..................................................................................................14<br />

1.1.3.4. Digitale Camcorder.............................................................................................15<br />

1.1.4. Akustische Eingabe....................................................................................................16<br />

1.1.4.1. Akustische Eingabe ............................................................................................16<br />

1.2. Ausgabe .........................................................................................................................17<br />

1.2.1. Bildschirm ..............................................................................................................17<br />

1.2.1.1. Flüssigkristallanzeige (LCD)..............................................................................17<br />

1.2.1.2. Plasmaschirm......................................................................................................18<br />

1.2.1.3. Faktoren..............................................................................................................18<br />

1.2.2. Digitale Projektoren ...................................................................................................19<br />

1.2.3. Drucker ......................................................................................................................20<br />

1.2.3.1. Leistungskriterien ...............................................................................................20<br />

1.2.3.2. Thermodrucker ...................................................................................................21<br />

1.2.3.3. Tintenstrahldrucker.............................................................................................21<br />

1.2.3.4. Laserdrucker .......................................................................................................21<br />

1.2.3.5. Farblaser .............................................................................................................21<br />

1.2.3.6. Plotter..................................................................................................................22<br />

1.2.4. Akustische Ausgabe...................................................................................................22<br />

1.3. Verarbeitung ..................................................................................................................22<br />

1.3.1. Aufbau und Arbeitsweise von Computersystemen ................................................23<br />

2

1.3.2. Hardware ................................................................................................................23<br />

1.3.2.1. Zentraleinheit ..................................................................................................23<br />

1.3.2.2. Peripherie............................................................................................................26<br />

1.4. Speicherung ...................................................................................................................27<br />

1.4.1. Klassifizierungsmerkmale......................................................................................27<br />

1.4.2. Speichermedien mit wahlfreiem Zugriff ................................................................29<br />

1.4.2.1. Die Diskette ........................................................................................................29<br />

1.4.2.2. Die Festplatte......................................................................................................29<br />

1.4.2.3. Auswechselbare Speichermedien (Wechsellaufwerke)......................................31<br />

1.4.2.4. CD und DVD......................................................................................................31<br />

1.4.2.5. BlueRay ..............................................................................................................32<br />

1.4.3. Speichermedien mit rein sequentiellem Zugriff ........................................................32<br />

1.4.4. Datensicherung ..........................................................................................................33<br />

2. Software ............................................................................................................................35<br />

2.1. Systemsoftware..............................................................................................................35<br />

2.1.1. Betriebssystem ...........................................................................................................35<br />

2.1.1.1. Einführung..........................................................................................................35<br />

2.1.1.2. Gängige Betriebssysteme ...................................................................................38<br />

2.1.1.2.1. Windows Familie ........................................................................................38<br />

2.1.1.2.2. UNIX...........................................................................................................40<br />

2.1.1.2.3. Mac OS........................................................................................................40<br />

2.1.1.2.4. LINUX ........................................................................................................42<br />

2.1.1.2.5. Quellen ........................................................................................................42<br />

2.1.1.2.6. Weiterführende Links..................................................................................43<br />

2.1.2. User Interface.............................................................................................................43<br />

2.1.2.1. Grafische Benutzeroberflächen ..........................................................................46<br />

2.1.2.1.1. Leitideen......................................................................................................46<br />

2.1.2.1.2. Elemente grafischer Benutzeroberflächen ..................................................47<br />

2.1.2.2. Kommandoorientierte Benutzeroberfläche.........................................................50<br />

2.1.2.3. Weiterführende Links .........................................................................................52<br />

2.2. Anwendungssoftware ....................................................................................................52<br />

2.2.1. Tabellenkalkulation Grundlagen................................................................................52<br />

2.2.1.1. Grundlagen Wenn Funktion ...............................................................................53<br />

2.2.1.2. SVerweis.............................................................................................................55<br />

3

2.2.2. Textverarbeitung ........................................................................................................56<br />

3. Informationsdarstellung ....................................................................................................58<br />

3.1. Bits & Bytes...................................................................................................................58<br />

3.2. Darstellung von Zahlen .................................................................................................59<br />

3.2.1. Darstellung von ganzen Zahlen .................................................................................59<br />

3.2.2. Darstellung von Nachkommastellen ..........................................................................59<br />

3.3. Darstellung von Texten .................................................................................................61<br />

3.3.1. ASCII-Code ...............................................................................................................61<br />

3.3.2. UNICODE-Zeichensatz .............................................................................................62<br />

3.4. Darstellung von Bildern und Schall...............................................................................63<br />

3.5. Dateiformate ..................................................................................................................65<br />

3.5.1. Textformate................................................................................................................65<br />

3.5.2. Tabellenkalkulationsformate......................................................................................66<br />

3.5.3. Grafikformate.............................................................................................................66<br />

3.5.4. Video und Audio........................................................................................................66<br />

3.5.5. Ausführbare Dateien ..................................................................................................66<br />

3.5.6. Präsentationsdateien...................................................................................................67<br />

3.6. Sicherung der Informationsdarstellung .........................................................................67<br />

3.7. Datenkompression .........................................................................................................68<br />

4. Grundlagen Netzwerk .......................................................................................................69<br />

4.1. Was ist ein Netzwerk.....................................................................................................69<br />

4.1.1. Was ist ein Netzwerk .................................................................................................69<br />

4.1.2. Netzwerk ....................................................................................................................69<br />

4.1.3. Klassifikationskriterien ..............................................................................................70<br />

4.1.3.1. Organisatorische Kriterien..................................................................................71<br />

4.1.3.2. Geografische Kriterien .......................................................................................71<br />

4.1.3.3. Physikalische Kriterien.......................................................................................72<br />

4.1.3.4. Strukturelle Kriterien..........................................................................................72<br />

4.1.4. Quellen ...................................................................................................................72<br />

4.1.5. Weiterführende Links.............................................................................................73<br />

4.2. Internet...........................................................................................................................73<br />

4.2.1. Entstehung des Internets.........................................................................................73<br />

4.2.2. Zugang zum Internet ..............................................................................................74<br />

4.2.2.1. Modem & ISDN .................................................................................................74<br />

4

4.2.2.2. Breitbandzugang.................................................................................................74<br />

4.2.2.3. Satellitenzugang..................................................................................................75<br />

4.3. Grundlagen DNS ...........................................................................................................75<br />

Bearbeitet von Marion Knoll, März 2010.<br />

5

1. Hardware<br />

Unter Hardware versteht man alle physischen Bestandteile eines Computersystems. Darunter<br />

fallen Eingabegeräte (Geräte um Informationen von den Benutzenden zu erfassen und in<br />

maschinen-lesbarer Form an die Zentraleinheit zu übertragen), die sogenannte Zentraleinheit,<br />

welche die eigentlichen Rechenoperationen durchführt, Ausgabegeräte (Geräte um<br />

Informationen in einer für den Benutzenden lesbaren Form auszugeben) und Speichermedien<br />

zum Speichern der Daten und Informationen.<br />

Hardwarekomponenten, insbesondere Ein- und Ausgabegeräte, sind wesentliche Bestandteile<br />

der Benutzerschnittstelle.<br />

Die Benutzerschnittstelle (Benutzeroberfläche) ist der für den Benutzenden sichtbare Teil der<br />

Interaktionsschnittstelle eines Softwareproduktes. Hierunter fallen alle Einheiten, Formen<br />

und Techniken, über welche der Benutzende mit dem Computersystem kommuniziert. Diese<br />

Benutzerschnittstelle ist zu einem gewissen Grad abhängig von der Hardware und der<br />

verwendeten Betriebssoftware des Systems und natürlich direkt abhängig von der benutzten<br />

Anwendungssoftware.<br />

Unter Benutzeroberfläche werden all jene Teile eines Computersystems zusammengefasst,<br />

die der Benutzende wahrnehmen kann. Die Benutzerschnittstelle ist zunächst eine Funktion<br />

der vorhandenen Ein- und Ausgabegeräte und im Weiteren der dazugehörenden Software;<br />

unter Benutzeroberfläche versteht man sowohl Hardware als auch Software. Die<br />

Benutzeroberfläche legt weitestgehend fest, wie der Benutzer mit einem System arbeiten<br />

kann. Die Gestaltung muss sich nach dem jeweiligen Adressatenkreis richten, nach seinen<br />

Anforderungen, seinen Gewohnheiten und nach seinen Kenntnissen.<br />

Die Benutzeroberfläche bestimmt mit vielen Faktoren die Form der Interaktion zwischen<br />

dem Benutzenden und dem Computersystem. Die Mensch-Computer-Interaktion (MCI) ist<br />

ein wechselseitiger Informationsaustausch zwischen dem Benutzenden und dem System,<br />

dieser ist durch die Natur der Sache zwar Regel gebunden und formalisiert, zumindest bei<br />

modernen interaktiven Systemen liegt die Kontrolle im Regelfall beim Benutzenden.<br />

Die Mensch-Maschine-Interaktion lässt sich als eine Dreiecksbeziehung zwischen<br />

Benutzendem, (seiner) Aufgabe und (dem benutzten) Werkzeug beschreiben,<br />

natürlicherweise im Rahmen des vorhandenen Arbeitsumfeldes. Der Computer ist hier das<br />

Werkzeug, welches die kognitive Funktion des Benutzenden unterstützt und beeinflusst.<br />

Durch die Gestaltung von Benutzerschnittstellen wird die Art und Qualität der Aufgaben, das<br />

Problemlöseverhalten der Benutzenden sowie das Lernen von Fertigkeiten und deren Einsatz<br />

bei der Aufgabenbearbeitung beeinflusst. Daher ist die Gestaltung von Benutzerschnittstellen<br />

immer auch Arbeits- und Aufgabengestaltung.<br />

6

1.1. Eingabe<br />

Eingabegeräte sind Geräte um analoge Informationen vom Menschen zu erfassen und in<br />

maschinen-lesbarer Form, also digital, an die Zentraleinheit zu übertragen. Die wichtigsten<br />

Eingabegeräte sind die Tastatur und Zeigegeräte (Maus, Touchpad, …). Für Bilder und<br />

Videos werden Scanner, Digitalkameras und Camcorder verwendet.<br />

Die Tastatur<br />

1.1.1. Tastatur<br />

Tasten sind Eingabeelemente, die es erlauben, Zeichen eines festen Alphabets einzugeben.<br />

Die Zeichen müssen nicht notwendigerweise Buchstaben oder Ziffern sein, sie können auch<br />

andere Bildsymbole einschließen.<br />

Im Gehäuse einer heute üblichen PC-Tastatur befindet sich ein Mikroprozessor, der an der<br />

Veränderung des Stromflusses erkennt, welche Taste gedrückt bzw. losgelassen wurde. Der<br />

Mikroprozessor der Tastatur überträgt einen Code, der die Taste identifiziert, an den Rechner.<br />

Das elementare Ein-/Ausgabesystem des Rechners wandelt den Code in dem vom Rechner<br />

verwendeten Zeichensatz um und schreibt diesen in einen Speicherpuffer, aus dem das<br />

Betriebssystem das Zeichen lesen kann. Nach der Art der einzugebenden Daten unterscheidet<br />

man:<br />

• Numerische Tastatur: Die Tastatur besteht aus einem Ziffernblock (internationale<br />

Zehnertastatur) und Funktionstasten zur Eingabe von Befehlen und Steuerfunktionen.<br />

• Alphanumerische Tastatur: Die Tastatur besteht aus einem numerischen und einem<br />

alphabetischen Teil, wo die Tasten wie bei der Schreibmaschine angeordnet sind. Bei<br />

alphanumerischen Tastaturen müssen die Sonderzeichen der einzelnen Sprachen<br />

berücksichtigt werden, wie beispielsweise die deutschen Sonderzeichen (ß, ö, ä, ü,<br />

usw.).<br />

• Funktionstastatur: Jeder Tastendruck löst eine bestimmte Funktion aus. Das kann ein<br />

Befehl oder eine Steuerfunktion sein, wie beispielsweise 'Gehe zu Seitenanfang',<br />

'Blättere eine Seite nach unten', usw.<br />

• Überlagerte Tastaturen: Der numerische Bereich überlagert einen Teil des<br />

alphabetischen Bereichs. Die Umschaltfunktion wird verwendet, um zwischen den<br />

Belegungen hin und her zu schalten, wodurch ein besonders kompaktes Tastenfeld<br />

erreicht wird. Die Möglichkeit der Mehrfachbelegung wird auch bei Spezialtastaturen<br />

zur Darstellung von Sonderzeichen verwendet.<br />

Bei einer ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes darf auf die Tastatur nicht vergessen<br />

werden; Diese sollte unabhängig vom Bildschirm und frei beweglich sein. Schnurlose<br />

Eingabegeräte werden immer beliebter. Die Anordnung der Tasten soll entsprechend der<br />

international verbreiteten Schreibmaschinennorm sein. Die Funktionstasten werden<br />

7

entsprechend der Arbeitsaufgabe gegliedert und heben sich durch Farbe, Form und<br />

Anordnung ab.<br />

War die Tastatur früher mittels PS/2 Schnittstelle mit dem PC verbunden, so wird sie heute<br />

fast ausschließlich mittels USB angeschlossen; sehr oft kommen dabei kabellose Varianten<br />

zum Einsatz. Hierfür wird an der USB-Schnittstelle ein Sender/Empfänger angeschlossen, der<br />

mit der Tastatur (und oft auch mit der Maus) kommuniziert.<br />

1.1.2. Zeigeinstrumente<br />

Die Funktion von Zeige- und Positioniergeräten ist das Auffinden (Lokalisieren) durch<br />

hinzeigen, inklusive dem Auswählen (Selektieren) von visuell dargestellter Information oder<br />

visualisierter Objekte an der Benutzerschnittstelle (Bildschirm) sowie gegebenenfalls ihre<br />

Positionierung. Es können ein oder auch mehrere Objekte ausgewählt und damit manipuliert<br />

werden (Lassofunktion). Bei Zeigegeräten werden die Bewegungen mit dem Gerät in<br />

elektrische Signale umgesetzt, die als Koordinatenpaar weiterverarbeitet werden und zwar<br />

entsprechend der Lage eines Punktes am Bildschirm. Sobald das Gerät manipuliert wird,<br />

verändert der Cursor seine Position am Bildschirm.<br />

1.1.2.1. Maus<br />

Die Maus, das wohl wichtigste Zeigegerät, ist ein Eingabegerät, dessen zweidimensionale<br />

Bewegung auf einer ebenen Fläche von einer Positionierungsmarke (Cursor) am Bildschirm<br />

nachvollzogen wird. Sie verfügt über Auslösemechanismen (Funktionstaste(n)), mit denen die<br />

selektierten Objekte aktiviert werden können. Mit der Verwendung von grafischen<br />

Benutzeroberflächen hat die Maus als Eingabeinstrument eine weite Verbreitung gefunden.<br />

Heute finden fast nur noch optische Mäuse Verwendung. Bewegt man diese, werden die<br />

Bewegungen von optischen Sensoren erfasst und abgetastet und an den Computer übertragen.<br />

Optische Mäuse arbeiten exakter und verschmutzen kaum.<br />

• „Mäuse“ haben eine unterschiedliche Anzahl an Funktionstasten (meist zwei<br />

Haupttasten, manchmal zusätzliche Tasten seitlich sowie ein Rädchen, welches meist<br />

zugleich als Taste fungiert).<br />

• Die Verbindung zum Computer erfolgt meist über die USB-Schnittstelle (früher auch<br />

über die serielle Schnittstelle), wobei heute die Übertragung der Steuerimpulse auch<br />

„wireless“ erfolgt. Am Computer ist an der USB-Schnittstelle ein kleiner<br />

Sender/Empfänger angesteckt, welcher mit der Maus kommuniziert. Es ist kein<br />

direkter Sichtkontakt notwendig.<br />

Die Vorteile der Maus gegenüber der Tastatur sind die schnelle und vereinfachte<br />

Kommandoeingabe. Durch die präzise Positionierung lassen sich kleinste Zeichenstellen am<br />

Bildschirm ansprechen, weshalb sie sich auch für grafische Anwendungen eignen. Die<br />

Nachteile der Maus sind anfängliche Koordinationsprobleme von Auge und Hand, die nicht<br />

8

immer zur Verfügung stehende ebene Fläche sowie Verschmutzung und Abnützung (vor<br />

allem bei mechanischen Mäusen).<br />

1.1.2.2. Trackball (Rollkugel)<br />

Die Rollkugel ist ein Eingabegerät ähnlich der Maus, dessen Rollkugel sich auf der<br />

Oberfläche befindet und zu einem Drittel sichtbar ist. Zur Steuerung des Cursors wird<br />

lediglich die Kugel mit dem Finger bewegt, ohne dass sich das Rollkugelgehäuse bewegt. Mit<br />

der Rollkugel ist eine einfache, schnelle und exakte Positionierung möglich, sie ist aber<br />

gewöhnungsbedürftig. Verwendung findet der Trackball heute vor allem bei unbeweglichen<br />

Terminals (früher bei Notebooks), er wird jedoch immer mehr von Touchpads und<br />

Touchscreens verdrängt.<br />

Abb.: Trackballvarianten<br />

1.1.2.3. Eingabehilfen für Notebooks<br />

Da Notebooks häufig mobil eingesetzt werden, wird versucht, die Zahl der Geräte für die<br />

Bedienung zu minimieren. Außerdem steht nicht immer eine ebene Fläche für die Bedienung<br />

der Maus zur Verfügung.<br />

Steuerfeld (Touchpad): eine berührungsempfindliche Fläche, die sich meist direkt vor der<br />

Tastatur des Notebooks befindet. Die Bedienung erfolgt mit den Fingern, wobei zusätzliche<br />

Tasten die Funktion der Maustasten übernehmen. Üblicherweise erfüllt auch das „Klopfen“<br />

auf das Touchpad die Funktion des Drückens einer Taste. Touchpads gehören zur<br />

Standardausstattung von Notebooks.<br />

Abb.: Touchpad<br />

Steuerstift (Trackpoint): ein kleiner, auf der Tastatur zwischen den Tasten herausragender<br />

Stift, der durch leichtes Andrücken mit einem Finger gesteuert werden kann.<br />

9

Abb.: Trackpoint<br />

1.1.2.4. Touchscreen/Sensorbildschirm<br />

Ein Sensorbildschirm (Touchscreen) erlaubt die Auswahl von Kommandos bzw. die Eingabe<br />

von Daten (aus einem Menü) durch Markierung der auslösenden Aktion mit dem Finger oder<br />

einem Zeigestift direkt am Bildschirm.<br />

Sensorbildschirme wurden anfänglich häufig als Informationsterminals eingesetzt und sind<br />

auch für Computerlaien einfach zu bedienen, da man einfach mit dem Finger auf die<br />

entsprechende Stelle tippt. Das Orten des Fingers kann durch druckempfindliche Membrane<br />

mit Hilfe von Ultraschall oder durch Benutzung von Infrarot-Lichtschranken geschehen.<br />

Heute gehören Touchscreens zum Standard und werden auch bei PDA’s, Handys,<br />

Smartphones und im Home-Hifi Bereich (z. B. Fernbedienungen) verwendet. Aufgrund der<br />

geringen Abmessungen besitzen die meisten dieser Geräte keine Tastatur. Die Eingabe erfolgt<br />

entweder auf einer kleinen virtuellen Tastatur am Bildschirm oder es werden die Zeichen am<br />

Bildschirm geschrieben und mittels Handschrifterkennung eruiert.<br />

1.1.2.5. Weitere Zeigegeräte<br />

Folgende Zeigegeräte werden der Vollständigkeit halber erwähnt, es wird jedoch nicht näher<br />

auf sie eingegangen.<br />

• Datenhandschuh, überträgt die 3-dimensionalen Bewegungen einer menschlichen<br />

Hand<br />

• Joystick, Steuerknüppel<br />

• Gamepad<br />

1.1.3. Eingabe von Bildinformationen<br />

Bei der Eingabe von Bildinformation kann man zwischen der Erfassung von stehenden und<br />

bewegten Bildern unterscheiden. Bei der Eingabe eines stehenden Bildes wird die Vorlage<br />

punktweise abgetastet und in ein Grafikformat des Rechners umgewandelt. Das resultierende<br />

Bild kann nachbearbeitet, in Text eingebunden und elektronisch verschickt werden.<br />

10

1.1.3.1. Scanner<br />

Scanner (Bildabtaster) sind Bildeingabegeräte, mit denen ein Bild oder ein Text zeilen- und<br />

punktweise abgetastet wird. Ein Lichtstrahl (Laser) tastet die einzelnen Punkte der Vorlage ab<br />

und registriert die Helligkeitsunterschiede, die in digitaler Form als Rasterbild gespeichert<br />

werden. Das gescannte Bild lässt sich punktweise weiterbearbeiten, unabhängig ob es sich um<br />

einen Text oder ein Bild handelt. Texte, die mit einem Scanner abgetastet wurden, können mit<br />

Programmen zur Texterkennung bearbeitet werden (OCR Software). Aufgrund des<br />

Kontrastmusters werden die Zeichen mit einer gespeicherten Vorlage verglichen und in das<br />

entsprechende Zeichen umgewandelt. Je mehr Informationen pro Fläche ein Scanner<br />

unterscheiden kann, desto besser ist das im Computer gespeicherte Ergebnis. Die Auflösung<br />

wird in dpi (dots per inch) angegeben. Auf dem Markt befindliche Geräte haben eine<br />

Auflösung von 600x600 dpi bis zu 4800x9600 dpi. Ein anderes Gütemerkmal ist die Anzahl<br />

der scannbaren Graustufen bzw. Farben, denn lediglich bei Texten kommt man mit der<br />

Unterscheidung in Schwarz/Weiß aus. Bilder hingegen beinhalten Übergänge zwischen den<br />

beiden Extremen. Die Farbtiefe, die ein Scanner erfassen kann, bestimmt sich dadurch, wie<br />

viele Bit je Punkt erfasst werden. Der Ein-Bit-Scanner beschreibt jeden erfassten Bildpunkt<br />

mit einem Bit. Die in den Rechner übergebenen Bilddaten enthalten demnach nur schwarze<br />

und weiße Bildpunkte. Bei einer Abtasttiefe von 8 Bit können 256 Graustufen dargestellt<br />

werden. Um Farbfotos zu scannen, ist eine Farbtiefe von 24 bzw. 30 Bit erforderlich, damit<br />

können 16,8 Millionen bzw. eine Milliarde Farbwerte erfasst werden. Spitzengeräte verfügen<br />

über eine Farbtiefe von 48 Bit. Zur Aufnahme der Farbwerte werden Halbleitersensoren<br />

verwendet (so genannte Charge Coupled Devices, CCD). Ein monochromer Scanner enthält<br />

eine Zeile CCD-Elemente, die über die gesamte Breite angeordnet sind. Farbscanner tasten<br />

die Vorlage dreifach zur Erfassung der Grundfarben Rot, Grün und Blau ab. Ist nur eine<br />

CCD-Zeile vorhanden, so wird die Vorlage dreimal mit unterschiedlichen Filtern abgetastet,<br />

höherwertige Geräte arbeiten mit drei CCD-Zeilen, dadurch sind sie schneller und bieten eine<br />

bessere Wiedergabequalität. Die Auflösung und die Anzahl der Farben soll aufgrund des<br />

hohen Speicherbedarfs von gescannten Farbvorlagen auf die Aufgabe und die Ausgabemedien<br />

abgestimmt werden. Für Texte, die auf einem Laserdrucker ausgegeben werden, ist eine<br />

Farbtiefe von 30 Bit nicht sinnvoll.<br />

Folgende Gerätetypen können unterschieden werden:<br />

• Flachbettscanner: Das einzuscannende Objekt liegt (ähnlich dem Kopieren) auf einer<br />

Glasplatte, unter der sich der Abtastmechanismus bewegt. Dadurch ist der<br />

Bedienungskomfort besser und es lassen sich auch dickere Vorlagen (z. B. Bücher)<br />

erfassen. Dieser Typ wird oft mit automatischen Einzelblatteinzügen kombiniert.<br />

Abb.: Flachbettscanner<br />

11

• Handscanner: Sie werden heute kaum mehr zum Scannen von Text oder Bildern<br />

verwendet. Vielmehr finden sie beim Einscannen von (Bar-) Codes Verwendung<br />

(Kassen, Lager, Paketzustellung, …)<br />

Abb.: Handscanner<br />

• Stab- oder Einzugsscanner: Sie haben eine kompakte, stabförmige Bauform, sie<br />

können damit Platz sparend untergebracht werden. Die Vorlage (max. A4) wird<br />

automatisch von der Scanneinheit durchgezogen. Dieser Typ findet sich hauptsächlich<br />

in günstigen Home-Office- und Multifunktionsgeräten.<br />

Der Anschluss an den Computer erfolgt heute üblicherweise über die USB Schnittstelle. Als<br />

Kriterien für die Kaufentscheidung können neben den technischen Merkmalen auch<br />

Zusatzeinrichtungen wie automatischer Vorlageneinzug oder Durchlichtaufsatz für Dias und<br />

Folien entscheidend sein.<br />

1.1.3.2. Lesegeräte<br />

Schriftenleser erkennen optisch oder magnetisch die Bedeutung einzelner, auf den<br />

Datenträgern gespeicherte Zeichen und geben diese in maschinell weiterverarbeitbarer<br />

Codierung (z. B. ASCII) aus. Hierzu werden vorher definierte Bereiche der Datenträger<br />

ausgewertet, in denen die Zeichen in maschinell lesbarer Form aufgezeichnet sind. Das<br />

Layout der Datenträger wird nicht mit erfasst. Klarschriftbelege sind sowohl maschinell als<br />

auch mit dem Auge lesbare Papierbelege. Die Schriften sind normiert, im Belegleser werden<br />

die Zeichen optisch (auf den Kontrast ansprechend) gelesen. Die eingelesenen Signale werden<br />

mit einem Soll-Mustersatz verglichen und jedem Zeichen wird die entsprechende Bedeutung<br />

zugeordnet. Die verbreiteteste maschinenlesbare Schrift ist die OCR-B, wie sie in der<br />

Lesezone bei Bankbelegen verwendet wird.<br />

Handschriftenleser: Handschriften sind zum Teil auch für Menschen schwierig zu erkennen,<br />

für Maschinen ist der Erkennungsvorgang noch schwieriger. Mit der immer<br />

leistungsfähigeren Hardware und verbesserter Software (z.B. eine „Lernphase“ mit<br />

individuellen Benutzenden) wird die Rückweisungrate immer geringer.<br />

Strichcodeleser: Zeichen, in erster Linie Ziffern, werden in Form von unterschiedlich starken<br />

Balken dargestellt. Als Informationsträger dient dazu Papier in Form von Etiketten oder auch<br />

die Verpackung. Mit Hilfe eines Scanners wird der Balkencode gelesen und<br />

maschinengerecht aufbereitet. Für den Menschen ist der Balkencode nicht lesbar. Beispiel für<br />

12

einen genormten Balkencode ist die europäische Artikelnummerierung EAN, die auf sehr<br />

vielen Handelsartikeln aufgebracht ist. Die Verpackung der Artikel dient zugleich als<br />

Datenträger. Die Europäische Artikelnummerierung gibt es als 13-stellige oder verkürzte 8stellige<br />

Ziffernfolge.<br />

Abb.: EAN-Code und EAN-Nummer<br />

Mit der 13-stelligen Nummer wird jeder Artikel eindeutig identifiziert, eine zusätzlich<br />

firmeninterne Kennzeichnung ist nicht mehr notwendig. Das EAN-Symbol besteht aus einer<br />

Reihe von parallelen dunklen Balken unterschiedlicher Breite auf hellem Grund, das durch<br />

eine Klarschriftzeile in OCR-B ergänzt wird. Das Symbol besteht aus zwei Hälften, die<br />

unabhängig voneinander gelesen werden können, somit kann der Code sowohl von rechts<br />

nach links als auch umgekehrt gelesen werden. Die GLN (Global Location Number) wird<br />

durch die jeweilige EAN-Organisation des jeweiligen Landes vergeben (für Österreich:<br />

http://www.gs1.at/) und wird zur Identifikation von Unternehmen bzw.<br />

Unternehmensbereichen benötigt. Von der Länge der GLN (7 bzw. 9 Stellen inkl.<br />

Länderpräfix) hängt ab, wie viele Stellen des EAN-Codes ein Unternehmen für die<br />

Artikelnummerierung zur Verfügung hat.<br />

Für die obige Abbildung heißt das: Herstellerland ist Deutschland, der Hersteller ist BASF,<br />

das Produkt eine Videokassette E 300.<br />

Mittlerweile kommen neben dem klassischen EAN Code viele andere grafische Codes zum<br />

Einsatz. Die ÖBB verwenden für Fahrkarten z.B. Data Matrix Codes.<br />

Abb.: grafische Codes<br />

Ein weiteres Beispiel für einen grafischen Code ist der QR-Code. Wozu dient der QR-Code?<br />

Man fotografiert den QR-Code mit dem Handy und über einen Codereader wird die im Code<br />

enthaltene Information entziffert. So gelangt die Information (Website, Handynummer, Text,<br />

etc.) ins Telefon. Neuere Handys sind mit einem QR-Codereader ausgestattet, viele andere<br />

13

javafähige Telefone können aber auch sehr einfach per <strong>Download</strong> nachgerüstet werden.<br />

Beispiele für solche Codereader sind:<br />

• Kaywa reader http://reader.kaywa.com/<br />

• i-nigma reader http://www.i-nigma.com/i-nigmahp.html<br />

• Glass reader http://www.activeprint.org/download.html<br />

QR-Codes werden von Firmen und Institutionen verwendet, man kann jedoch auch selbst QR-<br />

Codes im Internet generieren. Ein Vermarktungsbeispiel:<br />

http://filmvermarktung.blogspot.com/2007/12/coding-neue-wege-fr-daskinoticketing.html#links<br />

Abb.: Flyer mit QR-Code<br />

1.1.3.3. Digitale Kamera<br />

Eine digitale Fotokamera zeichnet Bilder auf und speichert diese in digitaler Form (meist<br />

JPEG-Format). Die einzelnen Bilder werden üblicherweise mittels USB-Schnittstelle oder<br />

Speicherkartenlesegerät auf den PC übertragen, wo sie nachbearbeitet, gespeichert und<br />

gedruckt werden können. In vielen Bereichen gleicht die Funktionsweise digitaler Kameras<br />

jener ihrer analogen Gegenstücke. Das Licht fällt durch das Objektiv ein, wird aber nicht auf<br />

einen Zelluloidstreifen, sondern auf einen fotosensorischen Chip geworfen. Dafür wird meist<br />

ein Charged Coupled Device Sensor (CCD) verwendet, der sich aus einer großen Anzahl<br />

Fotoelektroden zusammensetzt. Diese erzeugen je nach Helligkeit des eintreffenden Lichts<br />

eine Spannung, die von einem Analog/Digital-Wandler in digitale Werte umgerechnet wird.<br />

Für die Qualität der Fotos ist neben der Elektronik der Kamera natürlich nach wie vor die<br />

Optik von großer Bedeutung.<br />

Wichtige Auswahlkriterien für Digitalkameras:<br />

14

• Auflösung: Diese wird in Bildpunkten angegeben (Pixel). Derzeit geläufige Werte<br />

sind 5 Millionen Bildpunkte bis über 12 Megapixel auch für den nicht-professionellen<br />

User.<br />

• Komprimierung: Um Speicherplatz zu sparen, werden die Bilder komprimiert. Meist<br />

wird das Format JPEG verwendet. Aufgrund immer kleinerer und billigerer<br />

Speichermedien erhöht sich die Quantität (Anzahl der gespeicherten Bilder) so wie<br />

auch deren Qualität (Auflösung).<br />

• Brennweite: angegeben in mm, ist meist geringer als bei analogen Modellen.<br />

• Zoomfunktion: optisches vs. digitales (Vergrößerung wird extrapoliert) Zoom<br />

• Speicher: Als Speichermedien werden meist SD (Secure Digital) Speicherkarten<br />

verwendet.<br />

• Die Kameras besitzen einen kleinen Monitor (oft schon anstatt des optischen Suchers),<br />

auf dem die Bilder sofort überprüft und gegebenenfalls gelöscht werden können.<br />

1.1.3.4. Digitale Camcorder<br />

Bei der Aufzeichnung mit DV-Camcordern sind zwei Dinge wichtig: Zum einen wird das<br />

vom Aufnahmesensor gelieferte Bild – bei dem es sich zunächst um ein ganz normales<br />

Analogfernsehbild handelt – digitalisiert. Das bedeutet, dass ein Spezialchip in der Kamera<br />

die Farben und Helligkeitswerte jedes einzelnen Bildpunktes im Video in einen Zahlenwert<br />

übersetzt. Da die Datenmenge eines solchen Videofilmes mit seinen 25 Bildern pro Sekunde<br />

jedoch zu hoch wäre, um sie auf das vergleichsweise kleine und langsam laufende<br />

Magnetband in der DV-Kassette schreiben zu können, erfolgt nicht nur die Umwandlung in<br />

digitale Zahlenwerte, sondern gleichzeitig eine Kompression der Bilder. Diese Kompression<br />

erfolgt mit einem leichten Qualitätsverlust gegenüber dem Original. Dennoch ist die<br />

Bildqualität der digitalen Camcorder einer Kamera mit analoger Aufnahmetechnik weit<br />

überlegen. Die Datenübertragung auf den Computer erfolgt über USB- oder Firewire-<br />

Schnittstellen. Dort kann der Film geschnitten und nachbearbeitet werden. Moderne Geräte<br />

bieten mittlerweile eine Auflösung bis zu HD (High Definition, 1920x1080 Pixel). Mittels<br />

sogenannter Bildstabilisatoren können manche Kameras die auftretenden Verwackler<br />

erkennen und ausgleichen. Außerdem können viele Camcorder auch als digitale Foto-<br />

Kameras eingesetzt werden.<br />

CCD-Anzahl: Die meisten Camcorder für den Amateurbereich besitzen einen CCD-Sensor.<br />

Einige Modelle im semiprofessionellen Bereich verfügen dagegen über 3 CCDs – eine<br />

Technik, die sie von professionellen Digitalkameras übernommen haben. Innerhalb der<br />

Kamera sorgt eine spezielle Optik dafür, dass das durch das Objektiv einfallende Licht in<br />

seine Grundfarben Rot, Grün und Blau aufgeteilt wird. Jeder der drei Sensoren nimmt daher<br />

nur einen Farbanteil des gesamten Videobildes auf. Der Aufwand lohnt sich: Die Bilder<br />

werden sichtbar brillanter und schärfer abgebildet als bei 1-CCD-Kameras.<br />

Webcam Eine Webcam ist eine Videokamera, die zur Kommunikation über das Internet<br />

genutzt wird. Sie wird direkt am Computer angeschlossen bzw. ist heute schon oft im oberen<br />

Rand des LCD-Monitors eingebaut (Laptops, Netbooks). Sie funktioniert wie ein Camcorder,<br />

mit dem Unterschied, dass die Daten direkt zum PC übertragen werden. Programme wie z. B.<br />

„Skype“ können das „Live-Bild“ dann gleich über das Internet übertragen. Manche Websites<br />

verwenden Livecams, um ständig aktuelle Informationen zu übertragen (z. B. Wetter).<br />

15

1.1.4. Akustische Eingabe<br />

Die Verarbeitung von Audioinformationen ähnelt jener von Bildinformationen. Diese<br />

Aufgabe übernimmt in der Regel ein eigener „Soundchip“ eines Computers, wobei bei der<br />

Eingabe die analoge Information in digitale umgewandelt wird und bei der Ausgabe eine<br />

Rückumwandlung stattfindet. Schwerpunkt der Audioeingabe ist die Spracheingabe.<br />

1.1.4.1. Akustische Eingabe<br />

Die Verarbeitung von Audioinformationen ähnelt jener von Bildinformationen. Diese<br />

Aufgabe übernimmt in der Regel ein eigener „Soundchip“ eines Computers, wobei bei der<br />

Eingabe die analoge Information in digitale umgewandelt wird und bei der Ausgabe eine<br />

Rückumwandlung stattfindet. Schwerpunkt der Audioeingabe ist die Spracheingabe. Der<br />

Mensch wertet gesprochene Sprache auf mehreren Ebenen aus, wie Sprachsignal, Wort, Satz,<br />

Tonfall, Tonhöhe usw.; sehr viele für das Verstehen nicht unmittelbar notwendige<br />

Informationen werden dabei mitgeliefert. Für die maschinelle Bearbeitung erweisen sich diese<br />

(für unser Ohr vertrauten) Besonderheiten der natürlich gesprochenen Sprache als Probleme<br />

bei der weiteren Bearbeitung.<br />

Die Bearbeitung von natürlich gesprochener Sprache teilt sich in zwei Teilgebiete:<br />

• Spracherkennung: Dabei soll festgestellt werden, was gesprochen wurde. Bestimmte<br />

Muster müssen durch Vergleich erkannt und verarbeitet werden. Dazu gibt es Systeme<br />

zum Erkennen isoliert gesprochener Worte (Einzelworterkennung) und zum Erkennen<br />

fließender Rede. Systeme zur Sprachanalyse und zum Sprachverstehen, die<br />

analysieren und Schlüsse ziehen, worüber gesprochen wurde, zählen zum Bereich der<br />

Künstlichen Intelligenz.<br />

• Sprechererkennung: Dabei geht es um die Ermittlung, wer gesprochen hat. Anhand<br />

des Klangbildes der Sprache (das einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen<br />

ist) wird überprüft, wer der Sprecher ist. Eingesetzt wird die Sprecherverifikation für<br />

Zugangskontrollen bei Banken, Rechenzentren usw.<br />

Mit der immer größeren Rechenleistung moderner PC-Systeme steigen auch die Trefferraten<br />

bei der Spracherkennung. Dennoch soll der Sprecher die Wörter langsam und exakt<br />

aussprechen. Nach einer Trainingsphase erreichen die Systeme mittlerweile schon sehr hohe<br />

Trefferraten. Das Erkennen von fließend gesprochener Sprache, unabhängig vom Sprecher, ist<br />

derzeit auf PCs jedoch noch nicht zu 100% realisierbar.<br />

Durch die Verwendung von natürlich gesprochener Sprache wird der Eingabevorgang<br />

beschleunigt, die Einarbeitungszeit verkürzt sich, die Hände werden zur Eingabe nicht<br />

benötigt, wodurch sich die Bewegungsfreiheit erhöht. Eingesetzt werden<br />

Spracheingabesysteme beispielsweise bei der Post zur Paketumleitung oder für die<br />

16

Lagerbewirtschaftung. Die Zielorte der Pakete werden mit der Spracheingabe angegeben, die<br />

Hände bleiben frei zum Bewegen der Pakete. Die Spracheingabe kann auch zur<br />

Systemsteuerung verwendet werden. Befehle können über die Spracheingabe ausgewählt<br />

werden. Die Systeme können auch kombiniert werden, wie beispielsweise bei der<br />

Textverarbeitung der Text über Tastatur eingegeben wird, Schriftattribute, wie Fettdruck<br />

werden über die Spracheingabe gesteuert, die Hände können so immer auf der Tastatur liegen<br />

bleiben. Durch die Kombination von Spracheingabe und -ausgabe werden neue Anwendungen<br />

ermöglicht, insbesondere für Menschen mit besonderen Bedürfnissen eröffnen sich neue<br />

Möglichkeiten.<br />

1.2. Ausgabe<br />

Ausgabegeräte wandeln digitale Informationen des Computers in analoge Informationen und<br />

Darstellungen um, welche vom Menschen erfasst und verstanden werden können. Die<br />

wichtigsten Ausgabegeräte sind Monitor und Drucker, aber auch digitale Projektoren und<br />

akustische Informationsausgabe gewinnen immer mehr an Bedeutung.<br />

1.2.1. Bildschirm<br />

Der Bildschirm ist eines der am häufigsten verwendeten Ausgabegeräte. Die Daten werden<br />

für das Auge vorübergehend erkennbar auf einem Schirm dargestellt. Damit der Monitor<br />

weiß, was er darstellen soll, erhält er seine Signale von der Grafikkarte im PC als Bildsignale<br />

und Synchronisationssignale, welche die vertikale und horizontale Ausrichtung steuern. Je<br />

höher die Auflösung, die Farbtiefe und die Bildwiederholrate, desto größer sind die<br />

Anforderungen an die Grafikkarte. Zusätzlich zur Grafikkarte werden auch Grafiktreiber<br />

benötigt, die für das Betriebssystem eine möglichst einheitliche Schnittstelle für<br />

unterschiedliche Grafikkarten zur Verfügung stellen sollen. Die Anforderungen im Office<br />

Bereich werden heute von jeder handelsüblichen Grafikkarte erfüllt. Nur moderne 3D-Spiele<br />

erfordern oft den Einsatz spezieller, leistungsfähiger und dann oft auch sehr teurer<br />

Hochleistungsgrafikkarten. Waren früher CRT-Monitoren (Kathodenstrahlröhre) üblich,<br />

haben sich in den letzten Jahren LCD-Monitoren (Flüssigkristallanzeige) als Standard<br />

durchgesetzt.<br />

1.2.1.1. Flüssigkristallanzeige (LCD)<br />

In Glasflächen eingeschlossene Substanzen bekommen durch das Anlegen einer Spannung<br />

andere optische Eigenschaften, es wird zwischen Lichtdurchlässigkeit und<br />

17

Lichtundurchlässigkeit gewechselt, wodurch dem Betrachter ein angesteuerter Bildpunkt hell<br />

bzw. dunkel erscheint. Die Ansteuerung erfolgt im Allgemeinen durch eine Elektrodenmatrix,<br />

die Flüssigkristalle können aber auch mittels Laserstrahl erwärmt und dadurch kann das<br />

Polarisationsverhalten verändert werden. LCD-Bildschirme sind sehr flach, haben ein<br />

geringes Gewicht und einen geringen Stromverbrauch.<br />

Statt Licht auszustrahlen, reflektieren passive LCD-Bildschirme dieses, woraus sich ein<br />

geringer Stromverbrauch ergibt (Akkubetrieb ist möglich). Sie werden daher vor allem bei<br />

tragbaren Geräten verwendet. Die passive LCD-Anzeige ist aber kontrastarm und hat eine<br />

geringe Helligkeit, das Bild kann nur in einem engen Betrachtungswinkel gelesen werden.<br />

Bei aktiven LCD-Schirmen (Aktiv-Matrix-Bildschirme, TFT-Bildschirme) werden die<br />

einzelnen Bildpunkte über Dünnfilmtransistoren individuell aktiviert. Durch eine besonders<br />

hohe Beweglichkeit der Kristalle und die präzise Ansteuerung werden die Reaktionszeiten<br />

verkürzt und Schattenbildeffekte vermieden. Es entsteht ein scharfes, flimmerfreies Bild<br />

(auch bei geringen Bildwiederholraten). Die Farbkalibrierung für die Drucktechnik ist kaum<br />

möglich.<br />

1.2.1.2. Plasmaschirm<br />

Der Plasmabildschirm besteht aus zwei Glasplatten, zwischen denen ionisiertes Gas (Plasma)<br />

eingeschlossen ist. In einer der Glasplatten befinden sich feine, horizontale Stromleiter, in der<br />

anderen Glasplatte vertikale. Erhält die Kreuzung zweier Leiter einen Stromstoß, so beginnt<br />

der Bildpunkt zu leuchten. Eine zusätzliche ständige Spannung auf allen vertikalen und<br />

horizontalen Stromleitern sorgt dafür, dass ein 'angezündetes' Rasterbild beliebig lange<br />

erhalten bleibt. Plasmamonitoren sind sehr flach und leicht; eingesetzt wird die<br />

Plasmatechnologie hauptsächlich für Fernsehgeräte und Präsentationsmedien.<br />

1.2.1.3. Faktoren<br />

Die optische Qualität der Bildschirmanzeige wird durch folgende Faktoren bestimmt:<br />

• Bildschirmgröße: Die angemessene Größe des Bildschirmes hängt von der jeweiligen<br />

Aufgabe ab. Grafische Aufgaben verlangen einen größeren Bildschirm als Aufgaben,<br />

bei denen mit Texten oder Zahlen gearbeitet wird. Als Bildschirmgröße wird die<br />

Diagonale in Zoll gemessen: 15, 17, 19, 21 bzw. 24 Zoll für Anwendungen, bei denen<br />

direkt am Bildschirm gestaltet wird, z. B. CAD, DTP. Durch den enormen Preisverfall<br />

der LCD-Monitoren kann man heute 19 Zoll und darüber als Standardgröße ansehen.<br />

• Auflösung: Sie wird durch die in horizontaler und vertikaler Richtung darstellbare<br />

Gesamtzahl von Pixeln (Bildpunkten) angegeben. Gängige Auflösungen sind:<br />

•<br />

o VGA: 640 x480<br />

o SVGA: 800 x 600<br />

o XGA: 1024 x 768<br />

18

o SXGA: 1280 x 1024<br />

o HDTV: 1920 x 1080<br />

o QXGA: 2048 x 1536<br />

Als absolute Untergrenze ist heute eine XGA-Auflösung (1024 x 768) anzusehen; darunter ist<br />

das Arbeiten mit modernen Benutzeroberflächen nur schwer möglich.<br />

• Farbdarstellung (Farbtiefe): Die Darstellung von Farben reicht je nach verwendetem<br />

Bildschirm und verwendeter Grafikkarte von monochrom bis zu Millionen von<br />

Farben. Sie wird in Bit angegeben.<br />

• Bildwiederholfrequenz: Die Bildwiederholfrequenz hängt bei CRT-Monitoren von der<br />

Nachleuchtdauer des Phosphors ab. Ein flimmerfreies Bild wird ab einer<br />

Bildwiederholrate von 75 Hz erreicht. Ein Flimmern des Bildschirmes wirkt sehr<br />

ermüdend auf die Augen. LCD-Monitoren werden üblicherweise mit 60 Hz<br />

angesteuert, bei der LCD-Technologie gibt es üblicherweise kein Flimmern.<br />

• Bildschirmoberfläche: Die Oberfläche soll möglichst reflexionsarm sein -<br />

Bildschirmgeräte sind so aufzustellen, dass sich keine Fenster oder Lichtquellen in<br />

ihnen spiegeln. Der Kontrast zwischen Zeichen und Hintergrund soll frei einstellbar<br />

und zwischen 1:5 und 1:15 liegen.<br />

Je höher die Auflösung, die Farbtiefe und die Bildwiederholrate, desto größer sind die<br />

Anforderungen an die Grafikkarte. Grafikkarte und Monitor müssen sinnvoll aufeinander<br />

abgestimmt werden, damit die volle Leistung beider Komponenten genutzt werden kann. Die<br />

Einstellung der Auflösung, der Bildwiederholrate und der Farbtiefe erfolgt entweder<br />

automatisch oder benutzergesteuert über ein Auswahlmenü am Bildschirm.<br />

1.2.2. Digitale Projektoren<br />

Der Aufbau von LCD-Projektoren ähnelt jenem von Diaprojektoren. Anstelle eines Dias wird<br />

ein LCD-Panel durchleuchtet und mit Hilfe eines Objektivs an die Wand projiziert. Dabei<br />

macht man sich den optischen Effekt der doppelbrechenden Wirkung der Flüssigkristalle<br />

beim Anlegen einer Spannung zu Nutze. Weißes Licht von der Projektorlampe wird je nach<br />

angelegter Spannung von einer Zelle durchgelassen oder zu einem bestimmten Grad<br />

absorbiert. Um farbige Bilder zu erzeugen, wird das Licht durch Prismen oder<br />

halbdurchlässige Spiegel in die drei Grundfarben getrennt und damit das LCD-Panel<br />

beleuchtet. Die durchgehenden Strahlen werden anschließend wieder überlagert und ergeben<br />

das farbige Bild.<br />

Eingesetzt werden Datenprojektoren zur Präsentation von Computer- und Videobildern, aber<br />

auch in der Unterhaltungselektronik (Heimkino) finden sie immer mehr Einsatz. Die Qualität<br />

des Projektors wird bestimmt durch die Lichtstärke (gemessen in ANSI-Lumen, derzeitige<br />

Werte zwischen 1000 und 4000), durch die Auflösung (in Pixeln) sowie die Ausstattung wie<br />

19

Schnittstellen, Zusatzeinrichtungen wie Laserpointer, Lautsprecher. Der Projektor muss<br />

immer den Raumverhältnissen bzw. der Bildgröße angepasst werden.<br />

Betrachtet man die Entwicklungstendenzen bei der grafischen Ausgabe, so zeigt sich<br />

einerseits eine Tendenz zur Verkleinerung in Form von so genannten Microdisplays, die<br />

direkt auf die Linse des Auges projizieren. Diese Displays werden wie eine Brille getragen.<br />

Auf der anderen Seite wird versucht, dreidimensionale Gegenstände auf Bildschirmen<br />

darzustellen. Stereoskopische Displays ermöglichen eine dreidimensionale Wahrnehmung<br />

von Bildern durch Brillen oder Datenhelme. Das linke und das rechte Auge nehmen<br />

unterschiedliche Bilder wahr, es entsteht ein 3D-Bild (vgl. 3D-Filme). Volumetrische<br />

Displays ermöglichen eine echte 3D-Darstellung, dem Benutzer wird eine 360°-Ansicht<br />

ermöglicht.<br />

1.2.3. Drucker<br />

Drucker sind Ausgabegeräte, die visuell darstellbare Daten (Text, Bilder) auf Druckträger<br />

(meist Papier) ausgeben. Durch Kontrasterzeugung werden die Daten visuell lesbar. Man<br />

unterscheidet zwischen Anschlagdruckern (Nadeldrucker) und anschlagfreien Druckern<br />

(Tintenstrahl-, Thermo-, Laserdrucker). Anschlagdrucker bringen die Farbe durch<br />

mechanische Schläge auf das Papier (vgl. Schreibmaschine). Die anschlagfreien Drucker<br />

arbeiten ohne mechanischen Anschlag, sie sind wesentlich leiser, können aber keine<br />

Durchschläge erzeugen. Von Spezialanwendungen abgesehen, werden derzeit in erster Linie<br />

anschlagfreie Drucker verwendet.<br />

1.2.3.1. Leistungskriterien<br />

Wichtige Leistungskriterien für Drucker sind:<br />

• Druckgeschwindigkeit: Anzahl der Seiten pro Minute<br />

• Druckqualität: Farb- und Grafikfähigkeit bzw. Fotodruck, Schriftbild, Auflösung (in<br />

Bildpunkten pro Zoll = dpi)<br />

• Zeichenvorrat: Anzahl der Schriftarten<br />

• Technik des Papiertransports: Endlospapier, Einzelblatteinzug, Anzahl der<br />

Einzugsschächte, doppelseitiger Druck (Duplex-Einheit)<br />

• Ergonomie: Lärmbelästigung, Bedienungsfreundlichkeit<br />

• Anschlusstechnik: Art der Schnittstellen , Netzwerkfähigkeit<br />

• Anschaffungs- und Betriebskosten: Kosten für Verbrauchsmaterial wie Toner,<br />

Tintenpatronen.<br />

20

1.2.3.2. Thermodrucker<br />

Wärmeempfindliches Papier wird durch eine Matrix von Heizstäben an den jeweiligen Stellen<br />

erwärmt. Die Druckgeschwindigkeit dieser sehr leisen und billigen Drucker beträgt zwischen<br />

10 und 100 Zeichen/Sekunde. Thermodrucker werden bei einfachen Faxgeräten und oft auch<br />

bei Kassen verwendet. Das wärmeempfindliche Papier reagiert auf Licht und auch auf<br />

mechanischen Druck und ist für längere Archivierung nicht geeignet. Da diese Ausdrucke oft<br />

schon nach wenigen Wochen nicht mehr lesbar sind, sollte eine elektronische Archivierung<br />

erfolgen oder eine (klassische) Fotokopie angefertigt werden (Belege, Rechnungen –<br />

Garantie!).<br />

1.2.3.3. Tintenstrahldrucker<br />

Aus kleinen Düsen wird in einer Matrix oder durch direkte Ablenkung der Düsen Tinte auf<br />

ein saugfähiges Papier aufgetragen. Vorteile von Tintenstrahldruckern sind eine fast<br />

geräuschlose Arbeitsweise und eine sehr gute Druckqualität, auch in Farbe. Die<br />

Druckgeschwindigkeit liegt zwischen 2 und 20 Seiten/Minute. Moderne Tintenstrahldrucker<br />

erreichen heute Fotoqualität und sind in der Anschaffung meist sehr günstig, die<br />

Betriebskosten (Tinte, Druckkopf) können jedoch recht hoch sein.<br />

1.2.3.4. Laserdrucker<br />

Die Arbeitsweise ist wie bei einem Kopiergerät, die Druckqualität von Laserdruckern ist gut,<br />

die Druckgeschwindigkeit sehr hoch. Der Druckprozess lässt sich in sechs Schritte gliedern:<br />

1. Elektronische Aufbereitung der Druckdaten im Rechner: Zu druckende Daten<br />

gelangen von der Applikation über den Druckertreiber in Form eines Datenstroms<br />

bzw. einer Seitenbeschreibungssprache (z. B. PostScript, PCL) zum Drucker, der über<br />

einen eigenen Prozessor verfügt. Es entsteht ein dem Drucker entsprechendes<br />

Rasterbild.<br />

2. Vorbereitung (Aufladung) des Fotoleiters: Die Fotoleitertrommel wird elektrostatisch<br />

aufgeladen.<br />

3. Generierung des Ladungsbildes auf dem Fotoleiter mittels Zeichengenerator<br />

(gebündelter Laserstrahl). Es entsteht ein elektronisches Abbild der zu druckenden<br />

Seite.<br />

4. Entwicklung des Ladungsbildes mit Toner: Elektrostatisch aufgeladener Toner wird<br />

auf den Fotoleiter aufgebracht (entgegenorientierte Ladungen ziehen sich an).<br />

5. Transfer des Ladungsbildes auf den Druckträger (meist Papier).<br />

6. Fixierung des Toners auf dem Druckträger durch Hitze- bzw. Druckfixierung.<br />

1.2.3.5. Farblaser<br />

Der Laserdruck mit Vollfarbe erfolgt wie im Offsetdruck mit vier Farben (Cyan, Magenta,<br />

Yellow, Black) und erfordert vier Druckstationen zur Aufbringung des Toners auf den<br />

Druckträger.<br />

21

1.2.3.6. Plotter<br />

Beim Plotter bewegt sich die Schreibvorrichtung (z. B. Tuschestift, Schneidewerkzeug) in<br />

zwei Richtungen (x- und y-Koordinate), bei Trommelplottern wird das Papier in eine der<br />

Richtungen bewegt. Der Plotter arbeitet im Gegensatz zum Drucker in beiden Richtungen.<br />

Anwendungen für Plotter sind Konstruktionszeichnungen, Diagramme usw.<br />

1.2.4. Akustische Ausgabe<br />

Bei der akustischen Ausgabe werden Daten in einer akustisch wahrnehmbaren Form direkt<br />

über Lautsprecher ausgegeben. Signalausgabe: Akustische Signale werden ausgegeben, um<br />

beispielsweise die Benutzenden auf fehlerhafte Bedienung aufmerksam zu machen.<br />

Akustische Signale werden einer Analog-Digital-Wandlung unterzogen und in einer digitalen<br />

Form abgespeichert (heute oft als mp3). Aus dem gespeicherten Vorrat wird die gewünschte<br />

Sequenz ausgewählt und über Lautsprecher ausgegeben. Akustische Ausgabe wird vor allem<br />

bei multimedialen Systemen verwendet, wo Bildsequenzen durch akustische Ausgabe<br />

erläutert werden.<br />

Sprachausgabe mit synthetischer Sprache: Aus schriftlichen Zeichen werden Phoneme nach<br />

den Regeln einer bestimmten Sprache generiert. Der Sprachumfang ist im Gegensatz zur<br />

natürlich gesprochenen Sprachausgabe wesentlich höher, weil aus beliebigen<br />

Zeichenkombinationen Phoneme gebildet werden können. Die synthetische Sprache klingt<br />

aber meist noch fremdartig.<br />

1.3. Verarbeitung<br />

Bei der Verarbeitung werden die vom Menschen erfassten Daten, welche nun bereits in<br />

digitaler Form vorliegen, auf Basis definierter Handlungsanweisungen und Regeln verarbeitet,<br />

mit dem Ziel ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen (z.B. die Berechnung von<br />

Kreditrückzahlungsraten). Die Ergebnisse werden mit Hilfe der Ausgabegeräte, in einer vom<br />

Menschen lesbaren Form (als Zahl oder Grafik am Monitor oder auf einem Ausdruck - also<br />

analog), dargestellt bzw. ausgegeben.<br />

22

1.3.1. Aufbau und Arbeitsweise von Computersystemen<br />

• Als Hardware werden alle materiellen Komponenten bezeichnet. Die Hardware führt<br />

letztlich alle Funktionen eines Computersystems aus.<br />

• Damit ein Computersystem aber auch die richtigen Funktionen ausführt, muss es die<br />

entsprechenden „Handlungsvorschriften” befolgen. Diese immateriellen Bestandteile<br />

eines Computersystems werden unter dem Begriff Software zusammengefasst.<br />

1.3.2. Hardware<br />

Das Kernstück ist jener Bestandteil eines Computersystems, der alle Rechenoperationen<br />

durchführt und die übrigen Komponenten steuert: Dieser Bestandteil wird als Zentraleinheit<br />

bzw. als CPU (Abk. für „Central Processing Unit”) bezeichnet. Die anderen<br />

Hardwarekomponenten rücken dagegen an den Rand: Sie werden unter dem Namen<br />

Peripherie zusammengefasst.<br />

1.3.2.1. Zentraleinheit<br />

• Kernstück der Zentraleinheit ist der Prozessor. Dieser wiederum besteht im<br />

Wesentlichen aus zwei Bestandteilen:<br />

o Das Leitwerk holt aus dem Arbeitsspeicher (s.u.) die auszuführenden<br />

Anweisungen, die in Maschinensprache vorliegen, und veranlasst die übrigen<br />

Komponenten des Computersystems zu entsprechenden Aktionen.<br />

o Das Rechenwerk ist, wie schon sein Name sagt, für die Rechenoperationen<br />

zuständig.<br />

o Sowohl Leit- als auch Rechenwerk verfügen für ihre Aufgaben über einen<br />

kleinen Satz von besonders rasch ansprechbaren, manchmal auch nur für<br />

Spezialzwecke einsetzbare Speicherzellen, die als Register bezeichnet werden.<br />

o Ein Prozessor, der in Form eines einzigen hochintegrierten elektronischen<br />

Bauelements – eines „Chips” – vorliegt, wird als Mikroprozessor bezeichnet.<br />

Die Entwicklung von Mikroprozessoren als standardisierte, preisgünstige und<br />

kompakte elektronische Bauteile war eine wesentliche Voraussetzung dafür,<br />

Computer kleiner und billiger zu machen, sodass heute die Rechnerleistung<br />

nicht in Form von wenigen, zentral aufgestellten „Großrechnern”, sondern an<br />

jedem Arbeitsplatz als „Personal-Computer” verfügbar ist.<br />

Moderne Prozessoren (im PC-Bereich meist von den Herstellern Intel oder AMD) arbeiten<br />

mit Taktfrequenzen bis zu 3GHz und verfügen oft schon über mehrere CPU-Kerne (Multi-<br />

Core CPU).<br />

23

Abb.: Aufbau einer Zentraleinheit<br />

• Zweiter wesentlicher Bestandteil der Zentraleinheit ist der Arbeitsspeicher (auch als<br />

Hauptspeicher bezeichnet). Dieser enthält alle (Maschinen-) Programme, die<br />

momentan ausgeführt werden, sowie alle Daten, mit denen diese Programme<br />

momentan arbeiten. Dieser Speicher liegt im Wesentlichen in zwei Grundformen vor:<br />

o Die im laufenden Betrieb zweifellos wichtigere Form ist der les- und<br />

beschreibbare Speicher, irreführenderweise als RAM („Random Access<br />

Memory”, Speicher mit Zugriff auf eine beliebige Speicherstelle) bezeichnet.<br />

Da dieser Speicher sowohl gelesen als auch geschrieben werden kann, eignet<br />

er sich, um Daten oder auch Programme, die von einem Speichermedium<br />

geladen werden, aufzunehmen. Er verliert allerdings seinen Inhalt, sobald der<br />

Strom ausgeschaltet wird.<br />

o Der Inhalt eines nur lesbaren Speichers („Read-Only Memory”, ROM) kann<br />

hingegen nicht mehr geändert werden. Er geht aber auch nicht verloren, wenn<br />

der Strom ausgeschaltet wird; ROMs eignen sich daher dazu, jenes Programm<br />

aufzunehmen, das nach dem Einschalten des Computers das Betriebssystem<br />

von einem Speichermedium lädt und damit die volle Funktionsfähigkeit des<br />

Computersystems herstellt. Auch Teile des Betriebssystems selbst oder<br />

wichtige Anwendungsprogramme können im ROM gespeichert sein.<br />

o Als Alternative zum ROM kann auch Flash Memory eingesetzt werden. Auch<br />

Flash Memory behält seinen Inhalt, wenn der Strom ausgeschaltet wird, im<br />

Unterschied zum ROM kann jedoch sein Inhalt verändert („reprogrammiert”)<br />

werden. Der Vorgang des Reprogrammierens ist jedoch sehr aufwändig, sodass<br />

sich Flash Memory nicht als Ersatz für RAM-Speicher einsetzen lässt.<br />

o Optional kann zwischen Prozessor und Arbeitsspeicher ein Cache-Speicher<br />

zwischengeschaltet werden. Dabei handelt es sich um RAM-Speicher<br />

schnellerer Bauart, der häufiger gebrauchte Programmteile und Daten für den<br />

Prozessor verfügbar hält. Durch den Einsatz eines Cache-Speichers kann der<br />

Arbeitsspeicher eines Computers mit langsameren (und damit billigeren)<br />

24

Bauelementen realisiert werden, ohne dass es zu einer wesentlichen<br />

Verringerung der Rechengeschwindigkeit kommt.<br />

o Sofern dies von der Hardware der Zentraleinheit und dem Betriebssystem<br />

unterstützt wird, kann auch der umgekehrte Weg gegangen werden. Nicht<br />

benötigte Programmteile und Daten werden auf den Hintergrundspeicher<br />

„ausgelagert”. Dem Anwendungsprogramm wird jedoch vorgespiegelt, dass<br />

sich diese Programmteile nach wie vor im Arbeitsspeicher befinden, indem sie<br />

bei der nächsten Verwendung durch das Programm wieder „eingelagert”<br />

werden (auf Kosten anderer Programmteile, die Platz machen müssen); dies<br />

alles spielt sich für das Anwendungsprogramm vollständig unsichtbar ab; da<br />

den Anwendungsprogrammen dadurch die Existenz von mehr Hauptspeicher,<br />

als tatsächlich vorhanden, vorgespiegelt wird, wird das Verfahren als virtueller<br />

Speicher bezeichnet).<br />

• Schließlich gibt es noch die Schnittstellenbausteine, die das Bindeglied zwischen<br />

Zentraleinheit und Peripherie bilden (der Begriff „Schnittstelle” wird hier im Sinne<br />

eines Verbindungspunktes von technischen Komponenten verwendet); ihre Aufgabe<br />

ist einerseits die Erzeugung jener Signale, die geeignet sind, ein bestimmtes<br />

Peripheriegerät (z. B. einen Bildschirm oder eine Festplatte) anzusteuern, andererseits<br />

die Interpretation der von diesen Geräten kommenden Signale und das Bereitstellen<br />

der korrespondierenden Eingaben für die CPU.<br />

Diese Komponenten sind durch ein System von (elektrischen) Verbindungswegen, dem Bus,<br />

miteinander verbunden. Je nach Funktion lassen sich die Leitungen des Busses in drei<br />

Kategorien gliedern:<br />

•<br />

o Die Daten und Befehle selbst werden zwischen dem Prozessor und dem<br />

Arbeitsspeicher bzw. den Schnittstellenbausteinen auf dem Datenbus<br />

übertragen. Die „Breite” (d. h. die Anzahl der Leitungen) des Datenbusses<br />

bestimmt, welche Datenmenge auf einmal zwischen dem Prozessor und dem<br />

Speicher übertragen werden kann und ist damit ein Faktor, der die<br />

Rechengeschwindigkeit festlegt.<br />

o Es muss aber auch festgelegt werden, welche Speicherzelle bzw. welcher<br />

Schnittstellenbaustein der „Ansprechpartner” des Prozessors ist. Diese<br />

Information überträgt der Adressbus. Die Breite des Adressbusses legt fest,<br />

wie viel Arbeitsspeicher ein Prozessor maximal ansprechen kann.<br />

o Im Steuerbus schließlich sind alle jene Signale zusammengefasst, die für<br />

verschiedene andere Zwecke vorgesehen sind (z. B. ob der Datentransfer vom<br />

oder zum Prozessor erfolgt oder ob sich ein Peripheriegerät in einem Zustand<br />

befindet, auf den der Prozessor rasch reagieren muss).<br />

o Eine besondere Rolle spielt das Taktsignal. Die Geschwindigkeit, die dieser<br />

„Dirigent” vorgibt, bestimmt das Arbeitstempo der Zentraleinheit. Zusammen<br />

mit dem Prozessortyp (der die verfügbaren Befehle der Maschinensprache, die<br />

Dauer jedes dieser Befehle in Taktzyklen, allfällige prozessor-interne<br />

Optimierungen bei der Abarbeitung von Befehlen, aber auch die Breite des<br />

Datenbusses und die Größe eines Wortes definiert) ist damit die<br />

Rechenleistung eines Computers festgelegt. Die Gesamtleistung eines<br />

Computersystems hängt aber auch noch von der Leistungsfähigkeit der<br />

Peripherie, insbesondere der Speichermedien, sowie vom Aufgabenmix ab, der<br />

25

mit diesem Computersystem bewältigt werden soll, und der all diese<br />

Komponenten unterschiedlich stark beanspruchen kann.<br />

Die Leitungen des Busses werden auch in Form von standardisierten Steckplätzen zur<br />

Verfügung gestellt, sodass das Computersystem mit entsprechenden Karten um<br />

unterschiedliche Komponenten (für Externspeicher, Bildschirme, lokale Netzwerke, ...)<br />

erweitert werden kann. Gängige Formen von Steckplätzen sind PCI („Peripheral Component<br />

Interconnect”) und PCI-Express. In portablen Systemen werden hierfür auch PCMCIA und<br />

Mini PCI eingesetzt.<br />

1.3.2.2. Peripherie<br />

Die Peripherie eines Computers dient im Wesentlichen drei Zwecken, nämlich:<br />

• der Kommunikation mit dem Benutzer,<br />

• der Aufbewahrung (Speicherung) von Daten sowie<br />

• dem Datenaustausch mit anderen Computersystemen.<br />

Peripheriegeräte werden über geeignete Kabel und Stecker an die Zentraleinheit<br />

angeschlossen. Wichtig ist, dass genormte Schnittstellen zum Einsatz kommen. Der<br />

wichtigste Standard ist heute USB (Universal Serial Bus - http://de.wikipedia.org/wiki/USB).<br />

Beinahe alle Peripherigeräte verfügen heute über eine USB-Schnittstelle. Beispiele: Maus,<br />

Tastatur, Scanner, Drucker, Digitalkamera, …<br />

Bei USB ist darauf zu achten, ob der Standard 1.x oder 2.x unterstützt wird. Werden hohe<br />

Übertragungsraten benötigt (externe Festplatte, Camcorder, Scanner, …) ist darauf zu achten,<br />

dass USB 2.x unterstützt wird. Für den Anschluss von Geräten wie Tastatur, Maus etc. ist<br />

USB 1.x ausreichend.<br />

Neben USB findet man auch noch die IEEE-1394-Schnittstelle („Firewire”), die den<br />

Anschluss von bis zu 63 Peripheriegeräten (z. B. Festplatten, aber auch Multimedia-<br />

Equipment wie DVD und Video-Kameras) erlauben soll. USB 2.x und Firewire zeichnen sich<br />

durch hohe Übertragungsgeschwindigkeit aus (50 bzw. 60 MByte/s).<br />

Ältere Schnittstellentechnologien wie serielle oder parallele Schnittstellen, SCSI (Abk. für<br />

„Small Computer System's Interface”) sind im PC-Bereich kaum mehr anzutreffen.<br />

26

1.4. Speicherung<br />

Zur Speicherung von Daten werden Speichermedien verwendet. Speichermedien dienen dem<br />

Zweck, Informationen über die Zeit hinweg aufzubewahren (zu „speichern”). Dazu werden<br />

Daten auf einem Datenträger aufgezeichnet („geschrieben”) und zu einem späteren Zeitpunkt<br />

wiedergewonnen („gelesen”). Je nach Zweck und Anforderung der Aufgaben ist ein<br />

geeignetes Speichermedium zu wählen.<br />

1.4.1. Klassifizierungsmerkmale<br />

Das Einsatzgebiet eines Speichermediums wird von verschiedenen Faktoren bestimmt:<br />

• Durch die Zugriffsart ist festgelegt, ob auf Daten nur in der Reihenfolge ihrer<br />

Aufzeichnung (rein sequentieller Zugriff) oder in beliebiger Reihenfolge (direkter<br />

bzw. wahlfreier Zugriff) zugegriffen werden kann.<br />

• Die Geschwindigkeit wird durch die Zugriffszeit (die durchschnittliche Dauer des<br />

Zugriffs auf einen beliebigen Datenblock (die kleinste Datenmenge, die mit einem<br />

Mal gelesen oder geschrieben werden kann, bezeichnet ) misst die Leistungsfähigkeit<br />

bei direktem Zugriff) bzw. die Datentransferrate (die Datenmenge je Zeiteinheit, die<br />

bei Transfers von größeren, zusammenhängend aufgezeichneten Datenmengen gelesen<br />

oder geschrieben werden kann) angegeben.<br />

• Die Speicherkapazität gibt an, welche Menge an Daten auf einem Datenträger<br />

abgelegt werden kann.<br />

• Nicht außer Acht gelassen werden sollten die Kosten. Im Allgemeinen gilt: Je kleiner<br />

die Zugriffszeit und je größer die Kapazität, desto größer sind auch die Kosten.<br />

• All diese Faktoren sind auch durch die verwendete Technologie bestimmt. Derzeit<br />

sind drei Technologien im Einsatz:<br />

o Magnetische Aufzeichnungsverfahren sind die derzeit meistverwendete<br />

Technologie. Sie zeichnen die Information durch unterschiedliche<br />

Magnetisierung einer magnetisierbaren Schicht auf.<br />

o Optische Speicher verwenden optisch abtastbare Merkmale (z. B. Grübchen in<br />

einer Oberfläche). Da mit Lasern kleinere Bereiche angesprochen werden<br />

können als mit Magneten, können damit größere Aufzeichnungsdichten (und<br />

damit größere Speicherkapazitäten) erreicht werden. Speicher auf Basis von<br />

rein optischen Prinzipien sind aber nur einmal beschreibbar (sieht man von<br />

Speichermedien auf Basis der „phase change”-Technologie ab).<br />

o Halbleiterspeicher: Diese sind fast ausschließlich als Flash-Memory<br />

ausgeführt. Die Halbleiterspeicher sind die einzigen Speicher, die ohne<br />

mechanische Teile auskommen. Flash-Speicherbausteine werden z. B. in<br />

Flash-Cards, MM-Cards, SD-Cards, Smartmedia und den allseits beliebten<br />

“USB-Sticks” verwendet. Als Massenspeicher (derzeit bis zu 16 GB) werden<br />

sie vor allem für PDA´s, MP3-Player und Digitalkameras verwendet. (Daneben<br />

gibt es noch für bestimmte Anwendungen batteriegepufferte RAM-Speicher.)<br />

27

Die meisten gegenwärtigen Geräte nutzen die Flash-Technik, es gibt<br />

eine Vielzahl von Speicherkarten auf dem Markt:<br />

CompactFlash (CF), Compact Flash Typ 2<br />

Memory Stick (MS), Memory Stick Pro, Memory Stick DUO, Memory<br />

Stick Pro DUO, Memory Stick Micro (M2)<br />

MultiMedia Card (MMC), MMC RS, MMC Mobile, MMC Micro<br />

Secure Digital Memory Card (SD), Mini SD, Micro SD<br />

Smart Media (SM), wird nicht mehr hergestellt<br />

xD-Picture Card (xD)<br />

Keine Speicherkarte im eigentlichen Sinne, aber aufgrund ähnlicher<br />

Anwendung und Aufbau hier mit aufgeführt ist der USB-Stick. Es gibt<br />

auch USB-Sticks ohne eigenen Speicher, stattdessen mit einem eigenen<br />

Steckplatz für beispielsweise eine Micro-SD-Karte, so dass sie als<br />

Adapter von der Steckernorm dieser Karten auf USB dienen.<br />

Diese Karten sind von unterschiedlichen Größen, und jede ist in einem Bereich der<br />

Speicherkapazitäten vorhanden, die gewöhnlich direkt dem Preis entspricht. Die<br />

CompactFlash-Karte ist in etwa so groß wie ein Streichholzbriefchen, während die<br />

MultiMedia-Card (MMC) und die SD-Card so groß wie eine Briefmarke sind. Neuere<br />

Entwicklungen sind nur noch so groß wie ein Fingernagel. Speicherkarten besitzen<br />

mittlerweile Kapazitäten von bis zu 32 Gigabyte. Derzeit wird unter dem Namen Universal<br />

Flash Storage durch die Solid State Technology Association ein einheitliches<br />

Speicherkartenformat entwickelt. Beteiligt sind u.a. die Firmen Nokia, Samsung, Sony<br />

Ericsson und weitere.<br />

• Speichermedien können in ein Computersystem fest eingebaut (z.B. Festplatten) oder<br />

auswechselbar sein (z.B. Disketten, Wechselplatten, CD-ROMs, ...).<br />