KulturFenster Nr. 05|2014 - Oktober 2014

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Poste Italiane SpA – Sped. in a.p.<br />

-70% – NE BOLZANO – 66. Jahrgang<br />

<strong>Nr</strong>. 5 | OKTOBER | <strong>2014</strong><br />

<strong>KulturFenster</strong><br />

Blasmusik, Chorwesen und Heimatplege in Südtirol<br />

Musik in kleinen Gruppen<br />

Kultur - Architektur - Literatur<br />

Singen - Wohltat für Seele und Körper

• Geleitwort •<br />

Das Glück des Musizierens<br />

• Inhalt •<br />

• Blasmusik<br />

Eine Studie der Universitäten Graz und<br />

Heidelberg bestätigte kürzlich, dass junge<br />

Menschen, die ein Instrument lernen, für<br />

ihr ganzes Leben ein Potential erwerben,<br />

das nicht hoch genug eingeschätzt werden<br />

kann. Die beiden Unis führten bei rund 150<br />

Schülerinnen und Schülern Tests durch,<br />

die sich über Jahre erstreckten und signifikante<br />

Unterschiede zu Tage förderten: Aufgrund<br />

von psychoakustischen Messungen,<br />

verbunden mit psychologischen Tests und<br />

Kreativtests sowie Kernspintomografie und<br />

Magnetenzephalografie, zeigte sich, dass<br />

Kinder, die ein Instrument lernen, beim<br />

Zuhören konzentrierter sind, sich besser<br />

unter Kontrolle haben und auch bei Lesen<br />

und Rechtschreiben im Vorteil sind. Überhaupt<br />

stellten die Wissenschaftler fest, dass<br />

diese Kinder eine bessere Hörfähigkeit entwickeln<br />

und mit dem Musikunterricht eine<br />

Entwicklung der für Sprache und Hören<br />

zuständigen Gehirnareale einhergeht. Gerade<br />

in einer Zeit wie der unseren, in der<br />

• Heimatplege<br />

junge Menschen häufig in einer Umgebung<br />

mit großer Reizüberflutung aufwachsen,<br />

komme dem praktischen Instrumentalunterricht<br />

(und auch dem Singen) eine<br />

zunehmend größere Bedeutung zu, gerade<br />

auch um Störungen im Lern- und Sozialverhalten<br />

vorzubeugen, so die Wissenschaftler.<br />

In Südtirol mit seiner blühenden Musiklandschaft<br />

lernen Tausende und Abertausende<br />

von jungen Menschen ein Instrument. Vorreiter<br />

sind mit den Eltern die Musikschulen<br />

und mit ihnen Hand in Hand die Musikkapellen.<br />

Eine besondere Plattform ist das<br />

Spiel in kleinen Gruppen, das sich mittlerweile<br />

als fester Bestandteil in den Fortbildungsprogrammen<br />

des VSM etabliert hat.<br />

Im Zusammenspiel der einzelnen Register<br />

müssen – bei Jung und Alt – die Ensemblemitglieder<br />

in Tempo, Rhythmus, Dynamik,<br />

Klangfarbe und Intonation ein eigenes musikalisches<br />

Konzept erarbeiten. Wenn das<br />

gelingt, ist das nicht nur musikalisch, sondern<br />

auch sozial von enormem Wert.<br />

Alfons Gruber<br />

• Chorwesen<br />

Jugend weitteifert in kleinen Gruppen 4<br />

Literaturempfehlung für Blasmusikwerke 6<br />

Großer Zuwachs bei den JMLA-Prüfungen 7<br />

220 Jungmusikanten bilden sich fort 8<br />

Latsch - im Zeichen der Blasmusik 9<br />

Jugendkapellen des Pustertales<br />

in St. Lorenzen 10<br />

Südtiroler zu Gast bei<br />

Wiener Philharmonikern 11<br />

Toni Profanter 60 15<br />

Alberto Promberger:<br />

Wenn man sich Ziele setzt... 16<br />

Mit Blasmusik durch die EU:<br />

Großbritannien - Italien 18<br />

Landesmusikfest Mai 2015 in Brixen -<br />

Vorschau 20<br />

Südtiroler Blasmusiktage in Bozen 21<br />

Musikpanorama 25<br />

Kleine Beiträge, die Großes bewirken 29<br />

Küchelbergtunnel - großer Eingriff in Meran 30<br />

Naturpark Drei Zinnen - Einwand 31<br />

Wie gehen wir mit Natur respektvoll um 32<br />

Terrassenbau Steinegg<br />

Lokalaugenschein 33<br />

Sichtbare Geschichte in Vilpian 34<br />

Heimatschutzverein Meran:<br />

Markante Schwerpunkte 35<br />

Geplante Bushaltestelle am<br />

Marconipark in Meran 37<br />

Rundschau 38<br />

Arge Lebendige Tracht:<br />

Silberne Edelweiß 39<br />

Mundartdichterinnen in Aldein 40<br />

Hoangart auf Schloss Prösels 41<br />

Die Macht des Singens 43<br />

Singen fördert Gehirn-Entwicklung 44<br />

Chöre-Festival auf Schloss Rodenegg 46<br />

Trautmannsdorf: Tag der Chöre 48<br />

Bezirk Bozen: Kulturfahrt nach Kufstein 50<br />

Chorleiterseminar: Abschlusskonzert 51<br />

Jugendliche im ,,Musical-Fieber" 52<br />

Burgeis: Abschlusskonzert der<br />

Chor- und Stimmbildungswoche 53<br />

Sängerwanderung des<br />

Bezirks Burggrafenamt-Vinschgau 55<br />

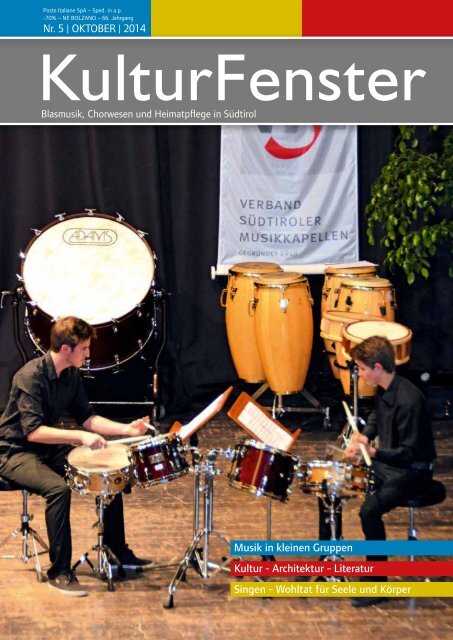

Titelbild: Schlagzeug-Duo "Die Zwei" (Julian Gruber und Elias Egger) beim VSM-Landeswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" <strong>2014</strong> in Auer<br />

2<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Vorweg<br />

Blasmusik<br />

Musik in kleinen Gruppen<br />

„Talent ist unbezahlbar, die Förderung von Talenten schon“.<br />

VSM-Verbandsjugendleiter Meinhard<br />

Windisch sieht in der „Musik in kleinen<br />

Gruppen“ großes Potential für die<br />

persönliche musikalische Entwicklung.<br />

Das Musizieren in kleinen Gruppen fördert auch das Zusammenspiel im großen<br />

Blasorchester.<br />

Das Musizieren im kleinen Kreis hat die<br />

Menschen schon immer fasziniert. Denken<br />

wir nur an das große Repertoire der<br />

Kammermusik, die ausgehend vom späten<br />

16. Jahrhundert die europäische Musikgeschichte<br />

mitgeprägt hat.<br />

Dies gilt heute natürlich auch für das<br />

Musizieren in kleinen Gruppen. Wenn<br />

seine Entstehung auch nicht direkt aus<br />

der Kammermusik abzuleiten ist, hat es<br />

aber wohl den gleichen Reiz. Das „Spiel<br />

in kleinen Gruppen“ - seit 1990 „Musik in<br />

kleinen Gruppen“ genannt - wurde 1947<br />

erstmals eingeführt, und in regelmäßigen<br />

Abständen wurden hierzu Wettbewerbe<br />

ausgeschrieben. 1976 wurde in Linz der<br />

erste Bundeswettbewerb“ Spiel in kleinen<br />

Gruppen“ veranstaltet. Dies bewirkte natürlich<br />

auch, dass damit einhergehend Literatur<br />

für die verschiedenen Besetzungen<br />

entstand. Dank dieser Entwicklung kön-<br />

nen wir heute auf ein reichhaltiges Repertoire<br />

an Ensemble-Literatur zurückgreifen.<br />

Das Musizieren im Ensemble, vom Duo<br />

bis zum Oktett, begleitet heute Klein und<br />

Groß auf Ihrem musikalischen Weg und<br />

stellt so einen wichtigen Bestandteil zur<br />

Förderung des musikalischen Niveaus in<br />

den Musikschulen und Musikkapellen dar.<br />

Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />

ist ein wichtiger Anreiz dies ebenfalls<br />

zu fördern und weiter zu tragen. An<br />

dieser Stelle möchte ich den ÖBV-Präsidenten<br />

Matthäus Rieger zitieren: „Talent<br />

ist unbezahlbar, die Förderung von Talenten<br />

schon“.<br />

In diesem Sinne wünsche ich allen Ensembles<br />

viel Freude und unvergessliche<br />

Stunden beim diesjährigen Bundeswettbewerb<br />

in Toblach.<br />

Meinhard Windisch<br />

VSM-Verbandsjugendleiter<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 3

Das Thema<br />

Jugend wetteifert mit Musik<br />

in kleinen Gruppen<br />

Bundeswettbewerb der Österreichischen Blasmusikjugend heuer in Toblach zu Gast<br />

Bewertung<br />

Mit dem Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ wird Toblach am 25. und<br />

26. <strong>Oktober</strong> einmal mehr zum „Musikknotenpunkt“.<br />

Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />

wird von der österreichischen Blasmusikjugend<br />

im 2-Jahres-Rhythmus ausgeschrieben.<br />

Die Landesverbände des<br />

österreichischen Blasmusikverbandes sowie<br />

die beiden Partnerverbände Südtirol<br />

und Liechtenstein führen eigene Landeswettbewerbe<br />

für „Musik in kleinen Gruppen“<br />

durch. Der Bundeswettbewerb im <strong>Oktober</strong><br />

<strong>2014</strong> wird von der österreichischen<br />

Blasmusikjugend in enger Zusammenarbeit<br />

mit dem Verband Südtiroler Musikkapellen<br />

organisiert und in Toblach durchgeführt.<br />

Im Jahr 1976 wurde vom österreichischen<br />

Blasmusikwettbewerb der Bundeswettbewerb<br />

„Spiel in kleinen Gruppen“ als<br />

Beitrag zum Österreichischen Nationalfeiertag<br />

am 26. <strong>Oktober</strong> erstmals ausgeschrieben.<br />

24 Ensembles in unterschiedlichen Besetzungen<br />

stellten sich am 26.10.1976 im<br />

Bruckner-Konservatorium in Linz der Jury.<br />

Seitdem finden nun im 2-Jahres-Rhythmus,<br />

zuerst auf Landesebene und darauffolgend<br />

im Herbst auf Bundesebene, Wettbewerbe<br />

für „Musik in kleinen Gruppen“<br />

statt. Waren es zu Beginn noch 24 Ensembles,<br />

steigerte sich die Anzahl der Teilnehmer<br />

im Laufe der Jahre. Für den anstehenden<br />

Bundeswettbewerb im <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong><br />

in Toblach wurden von den Landes- und<br />

Partnerverbänden über 50 Ensembles in<br />

vier verschiedenen Kategorien (Holzbläser,<br />

Blechbläser, Schlagwerk und gemischte Ensembles)<br />

gemeldet. Im Laufe der Zeit hat<br />

es eine beeindruckende Entwicklung der<br />

Qualität gegeben. Auch im Wettbewerbsablauf<br />

kam es zu einigen Änderungen:<br />

Besetzungen<br />

Ein Ziel war und ist es, neben den Holzund<br />

Blechbläsern auch die Teilnahme von<br />

Schlagwerkern zu forcieren, weshalb eine<br />

eigene Kategorie für Schlagwerker eingeführt<br />

wurde. Weiters wurde im Lauf der<br />

Zeit eine eigene Sondergruppe installiert,<br />

womit der Wettbewerb für die in den Reihen<br />

der Musikkapellen tätigen „Professionisten“,<br />

d.h. Musikstudierenden bzw.<br />

Absolventen von Musikuniversitäten und<br />

Konservatorien sehr interessant wurde. Ein<br />

weiteres erklärtes Ziel der Wettbewerbe ist<br />

auch die Förderung von weitmensurierten<br />

Blechinstrumenten und „Mangelinstrumenten“<br />

wie Oboe und Fagott. Auch dem<br />

Umstand, dass das fächerübergreifende<br />

Musizieren in den Musikschulen forciert<br />

wird, wurde mit der Einführung einer eigenen<br />

Kategorie für gemischte Besetzungen<br />

Rechnung getragen.<br />

Die Form der Bewertung der Vorträge änderte<br />

sich mehrmals im Laufe der Jahre. In<br />

den Anfängen des Bundeswettbewerbes wurden<br />

Preise bzw. Ränge vergeben, von 1982<br />

bis 1996 wechselte man zu Prämierungen:<br />

Die Ensembles erspielten sich ausgezeichnete,<br />

sehr gute und gute Erfolge. 1998 kam<br />

man zum Entschluss, ausschließlich Punkte<br />

zu vergeben, was zwei Jahre später – im Jahr<br />

2000 – wieder verworfen wurde. Seit 2004<br />

werden nun die Vorträge nur mehr mit Punkten<br />

bewertet. Jedes Ensemble strebt nach<br />

einer möglichst hohen Punkteanzahl. 1992<br />

schaffte es das Oberösterreichische Klarinettenensemble<br />

„Clarinettissimo“ in Südtirol<br />

erstmals, 100(!) von möglichen 100 Punkten<br />

zu erreichen. Dieses sensationelle Ergebnis<br />

wiederholte sich beim Bundeswettbewerb<br />

in Tulln in Niederösterreich im Jahr<br />

2009, als die „Brass Boys“ aus Kärnten von<br />

der Jury die volle Punkteanzahl bekamen.<br />

Finalrunde<br />

Mit der Novellierung des Statutes „Musik<br />

in kleinen Gruppen“ im Jahr 2010 wurde<br />

eine Finalrunde am zweiten Wettbewerbstag<br />

eingeführt. Beim Wettbewerb in Feldkirch/<br />

Vorarlberg im Jahr 2008 wurde dieses Modell<br />

erprobt und ist seit 2010 fixer Bestand-<br />

„Die Ensemblemitglieder müssen sich einander anpassen und einen gemeinsamen<br />

Weg finden“, sagt Helmut Schmid.<br />

4<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Blasmusik<br />

Helmut Schmid ist Landesmusikschulinspektor in Tirol und als Referatsleiter beim<br />

Amt der Tiroler Landesregierung für die Abteilung Bildung/Musikschulen zuständig.<br />

Sein Studium hat er am Tiroler Landeskonservatorium absolviert. Er war von<br />

1992 bis 2000 Dirigent der Bürgermusik Wenns und seit dem Jahr 2000 leitet er die<br />

Stadtmusikkapelle Landeck.<br />

Im Tiroler Blasmusikverband bekleidete Helmut Schmid von 2001 bis 2010 das Amt<br />

des Landesjugendreferenten. Im Jahr 2007 wurde er zum Bundesjugendreferent-<br />

Stellvertreter im Österreichischen Blasmusikverband bestimmt; seit 2013 hat er die<br />

Funktion des Bundesjugendreferenten (Österreichische Blasmusikjugend) inne.<br />

Zudem ist er Vorsitzender der Konferenz der österreichischen Musikschulwerke.<br />

Auch im VSM ist Helmut Schmid kein Unbekannter mehr. Er war letzthin Wertungsrichter<br />

beim Landesjugendkapellentreffen 2013 in Nals, beim Konzertwertungsspiel<br />

2013 in Vöran sowie beim Landeswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" im heurigen<br />

Frühjahr in Auer.<br />

teil des Bundeswettbewerbes. Die besten Ensembles<br />

des ersten Wettbewerbstages aus<br />

allen vier Kategorien (Holzbläser, Blechbläser,<br />

Schlagwerk und gemischte Ensembles)<br />

stellen sich am zweiten Tag vor versammeltem<br />

Publikum einer erweiterten Finaljury, in<br />

der der Hauptpreisträger des Wettbewerbs<br />

gekürt wird.<br />

Zielsetzung und pädagogische<br />

Hintergründe des Wettbewerbes<br />

„Musik in kleinen Gruppen“<br />

Musizieren im Ensemble ist ein wichtiger<br />

Punkt, um sich selbst und den Verein musikalisch<br />

weiter zu entwickeln. Das Ensemblespiel<br />

ist ein gutes und wichtiges Training,<br />

um gewisse Kenntnisse, wie aufeinander hören,<br />

Zusammenspiel und Intonation weiter<br />

zu entwickeln.<br />

Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />

ist eine Plattform, um genau diese Eigenschaften<br />

zu üben und zu festigen. Die<br />

Motivation eines Musikers, in einem Ensemble<br />

zu musizieren, kann verschiedene Hintergründe<br />

haben. Sehr oft stehen im Mittelpunkt<br />

die Freude und der Spaß am Musizieren<br />

mit Gleichgesinnten, die sich mehr als nur<br />

in der Blasmusik mit dem eigenen Instrument<br />

beschäftigen wollen. Alle Beteiligten<br />

haben ein zusätzliches Ziel, auf das es sich<br />

lohnt hinzuarbeiten. Oft gibt das Ensemblespiel<br />

aber auch die Möglichkeit, sich mit der<br />

eigenen Auftrittsangst zu beschäftigen. Die<br />

Musikerinnen und Musiker sind direkt damit<br />

konfrontiert und sehen aber gleichzeitig,<br />

dass es anderen genauso ergeht. Im Ensemble<br />

können also alle voneinander lernen:<br />

Es wird klar, dass jedes Ensemblemitglied<br />

Stärken und Schwächen hat. Dadurch gelingt<br />

unter anderem auch Nachwuchsmusikern<br />

der Einstieg in den Verein vielleicht um<br />

einiges leichter. Für Instrumente, welche in<br />

der Blasmusik hauptsächlich Begleitfunktionen<br />

übernehmen wie zum Beispiel Tuba<br />

oder Fagott ist das Musizieren im Ensemble<br />

eine Chance, auch einmal einen eigenständigen<br />

Part zu spielen und somit eine<br />

musikalische Führungsrolle zu übernehmen.<br />

Aus Sicht der Musikkapelle fördert das<br />

gemeinsame Musizieren in kleinen Gruppen<br />

natürlich auch das Zusammenspiel<br />

der einzelnen Register. Ob Tempo, Rhythmus,<br />

Dynamik, Klangfarbe oder Intonation,<br />

die Ensemblemitglieder müssen sich einander<br />

anpassen und einen gemeinsamen Weg<br />

finden - die Gruppe entwickelt dabei auch<br />

ein gemeinsames musikalisches Konzept,<br />

eine eigene musikalische Gestaltung. Dabei<br />

ist die Meinung eines jeden Einzelnen<br />

enorm wichtig – jeder Einzelne beeinflusst<br />

das Gesamtergebnis.<br />

Wesentlich ist auch, dass die Ensemblemitglieder<br />

Literatur kennenlernen, die in der<br />

Blasmusik selten bzw. gar nicht gespielt wird.<br />

Immer öfter wird mit neuer Musik experimentiert<br />

und improvisiert. Weiters kommen<br />

des Öfteren Nebeninstrumente (z.B. Bassklarinette,<br />

Sopran, Tenor und Baritonsaxophon)<br />

zum Einsatz und diese sind somit für<br />

alle Beteiligten eine Bereicherung.<br />

Für eine Musikkapelle selbst bringt die<br />

kammermusikalische Betätigung der einzelnen<br />

Musikantinnen und Musikanten eine<br />

erstaunliche Qualitätssteigerung mit sich.<br />

Die Musikantinnen und Musikanten haben<br />

durch das Ensemblespiel mitunter wieder<br />

mehr Motivation, selbst zu üben und sich<br />

vermehrt mit dem eigenen Instrument zu<br />

beschäftigen.<br />

Der Wettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“<br />

soll einen entscheidenden Impuls dafür<br />

geben, gemeinsam mit Freunden im Ensemble<br />

zu musizieren und viele neue und<br />

schöne Erfahrungen zu sammeln.<br />

Helmut Schmid<br />

Das Musizieren in<br />

kleinen Gruppen bietet<br />

zweifelsohne eine<br />

Horizonterweiterung im<br />

musikalischen Sinn.<br />

Der Erfolg ist ein<br />

Meilenstein auf<br />

dem weiteren<br />

Weg – im Bild die<br />

Hauptpreisträger des<br />

Bundeswettbewerbes<br />

2012 „M&M drops“ mit<br />

dem „Yamaha-Preis“.<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 5

Praxis<br />

Literaturempfehlung<br />

für Blasmusikwerke<br />

Von VSM-Bezirkskapellmeister Erwin Fischnaller<br />

In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen<br />

wir in dieser Rubrik des <strong>KulturFenster</strong>s<br />

Empfehlungen für gut spielbare<br />

Stücke in allen Leistungsstufen.<br />

Dies ist u.a. als eine praktische Hilfe bei<br />

der Zusammenstellung von Konzertprogrammen<br />

gedacht. Erwin Fischnaller,<br />

Bezirkskapellmeister des VSM-Bezirkes<br />

Brixen, hat uns diesmal freundlicherweise<br />

seine persönliche Auswahl geschickt. Es<br />

ist dies, wie er sagt, eine „Literaturempfehlung<br />

von Stücken, die ich größtenteils<br />

selbst aufgeführt habe und die meinen<br />

Musikantinnen und Musikanten, und mir<br />

gut gefallen.“<br />

Herzlichen Dank dafür!<br />

VSM-Bezirkskapellmeister Erwin<br />

Fischnaller<br />

Kirchenmusik Komponist/Arr. Stufe<br />

Deutsche Messe Franz Schubert A<br />

Katholische Messe Michael Haydn A<br />

Herz-Jesu Messe Florian Pedarnig A<br />

Sechs Choräle<br />

Johann Sebastian Bach/ Arr,<br />

Adi Rinner<br />

Festmusik <strong>Nr</strong>. 1 Karl Pilß A<br />

Drei Meditationen Alfred Bösendorfer A<br />

Der Festtag Sepp Tanzer B<br />

Bruckner Chorale Anton Bruckner A<br />

Gloria Dei/ Lux Dei Franz Watz A<br />

Wachet auf, ruft uns<br />

die Stimme<br />

Johann S. Bach/ Arr. Sparke<br />

A<br />

B/C<br />

Ave Maria Anton Bruckner B/C B/C<br />

Herzlich tut mich verlangen William P. Latham B/C<br />

Yorkshire Ballad James Barnes A<br />

B/C<br />

Choralia Bert Appermont A/B<br />

Lied ohne Worte Rolf Rudin B/C B/C<br />

Canterbury Chorale Jan van der Roost C<br />

O Magnum Mysterium Morten Lauridsen C/D C/D<br />

Konzertstücke Komponist/Arr. Stufe<br />

Signature Jan van der Roost C<br />

Pique Dame Ouverture Franz von Suppé C<br />

Olandese Giovanni Orsomando C<br />

Folk Song Suite R. Vaughan Williams C<br />

The Battle of Varlar Rob Goorhuis B<br />

White Field Armin Kofler C<br />

Roller Coaster Otto M. Schwarz B/C<br />

Prinz Eugen Kampfruf Joseph Messner arr. Hans Eibl B/C<br />

Pertusia, Ouverture M. Bartolucci B/C<br />

Gold und Silber, Walzer Franz Lehár, op. 79 B/C B/C<br />

Crown Imperial,<br />

Konzertmarsch<br />

William Walton, arr. Jay Bocook<br />

La Storia Jacob de Haan B<br />

Lord Of The Seven Seas Kees Vlak C<br />

All Glory Told James Swearingen B<br />

Fanfare and Flourishes James Curnow C<br />

Die Felsenmühle Carl Reissiger C<br />

Fanfare, Romance and Finale<br />

Philip Sparke<br />

Milano Gran Marcia A. Ponchielli C<br />

Fate Of The Gods Steven Reineke C<br />

Ivanhoe Bert Appermont C<br />

Festmusik der Stadt Wien Richard Strauss<br />

Heimatland-Ouverture Jindrich Pravecek C<br />

Zigeunerchor Giuseppe Verdi B/C<br />

Concensus Jan van der Roost C<br />

Festa Paesana Jacob de Haan B/C<br />

Orient Express Philip Sparke D<br />

El Camino Real Alfred Reed D<br />

Saga Candida Bert Appermont D<br />

Banja Luka Jan de Haan D<br />

Irish Tune From Country<br />

Derry<br />

Percy Aldrige Grainger<br />

The Hounds of spring Alfred Reed D<br />

Resurgam Eric Ball D/E<br />

Appalachian Ouverture James Barnes C<br />

Armenian Dances Alfred Reed D<br />

Ouverture on Russian and<br />

Kirgihiz Folk Songs<br />

Dimitri Shostakovich<br />

Russian Christmas Music Alfred Reed<br />

C<br />

C<br />

C<br />

B<br />

D<br />

D<br />

6<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Aus Verband und Bezirken<br />

Blasmusik<br />

Großer Zuwachs bei den<br />

JMLA-Prüfungen<br />

Erstmals auch Leistungsabzeichen für „Musiker 30+“<br />

Ein Plus von 50% bei den Goldprüfungen<br />

sowie ein Plus von 25% bei den<br />

Silberprüfungen<br />

Die Jungmusiker-Leistungsabzeichen<br />

stellen seit ihrer Einführung im Jahr 1971<br />

nach wie vor einen der wichtigen Be-<br />

reiche in der Jugendförderung im Verband<br />

Südtiroler Musikkapellen dar. Da<br />

die Inhalte und Anforderungen ständig<br />

im Steigen sind, muss auch die Prüfungsliteratur<br />

von Zeit zu Zeit angepasst<br />

werden. Im September dieses Jahres<br />

wurden gemeinsam mit den einzelnen<br />

Fachgruppen Anpassungen und kleine<br />

Korrekturen vorgenommen. So gibt es<br />

Änderungen bei den Spielanweisungen<br />

die Tonleitern betreffend; diese wurden<br />

zum Teil angepasst oder vereinheitlicht.<br />

Musiker-Leistungsabzeichen erfolgreich eingeführt<br />

Erstmals vergeben wurden heuer auch die Musiker-Leistungsabzeichen. Diese ermöglichen es, Musikantinnen und<br />

Musikanten, die bereits ihr 30-stes Lebensjahr überschritten haben, die Prüfung in Bronze, Silber und Gold abzulegen.<br />

Die hierzu verwendete Prüfungsliteratur und Richtlinien sind dieselben wie jene für die Jungmusiker-Leistungsabzeichen.<br />

Die ersten fünf Musikanten, die sich dieser Prüfung gestellt haben, sind:<br />

Werner Pitterle<br />

(MK Toblach, Posaune)<br />

im Jahr 2013 (Silber)<br />

Elisabeth Nischalke<br />

(MK Toblach, Tenorhorn)<br />

im Jahr <strong>2014</strong> (Bronze)<br />

Gottfried Steinmayr<br />

(SK Pichl, Tuba)<br />

im Jahr <strong>2014</strong> (Bronze)<br />

Josef Unterfrauner<br />

(MK St. Georgen, Posaune)<br />

im Jahr <strong>2014</strong> (Silber)<br />

Bernhard Mairhofer<br />

(MK Proveis, Bariton)<br />

im Jahr <strong>2014</strong> (Silber)<br />

Die JMLA-Literatur, die zugleich als Prüfungsliteratur<br />

dient, hat ihren festen Platz<br />

im Instrumentalunterricht und trägt so wesentlich<br />

zum Bildungskonzept der Musiklehrerinnen<br />

und –lehrer bei. An dieser Stelle<br />

möchte ich mich bei allen bedanken, die<br />

bei der Auswahl der Literatur mitgearbeitet<br />

haben. Diese begleitet die Schüler durch<br />

alle drei Leistungsstufen und führt sie so<br />

von den ersten Schritten bis hin zur solistischen<br />

Reife.<br />

Die Prüfungen wurden, wie in den vergangenen<br />

Jahren, im Laufe des Schuljahres im<br />

März und Juni in Bruneck, Brixen, Eppan,<br />

Lana, Schlanders und Auer abgenommen.<br />

Zudem gab es heuer die Möglichkeit, gleich<br />

bei zwei Jungbläserwochen die Prüfungen<br />

in Bronze abzulegen. Insgesamt wurde 503-<br />

mal das Jungmusiker-Leistungsabzeichen<br />

in Bronze, 211-mal in Silber und 41-mal<br />

in Gold verliehen.<br />

Meinhard Windisch,<br />

Verbandsjugendleiter<br />

Hier vorausgeschickt die Prüfungstermine für 2015:<br />

Termin Stufe Ort/e<br />

Sa, 28. März 2015 Bronze - Silber Musikschule Bruneck<br />

Mo, 02. Juni 2015 Bronze - Silber Musikschulen Schlanders, Lana, Eppan, Toblach, Brixen<br />

Sa, 06. Juni 2015 Gold Musikschule Auer<br />

Juli 2015 Bronze Jungbläserwoche<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 7

Aus Verband und Bezirken<br />

220 Jungmusikanten aus ganz<br />

Südtirol bilden sich fort<br />

Keine Zukunft für die Jungbläserwoche C mit Silberniveau<br />

2600 Finger übten im heurigen Sommer<br />

fleißig auf den Instrumenten, denn bei den<br />

vier Jungbläserwochen des VSM wurden insgesamt<br />

220 Jungmusikanten aus ganz Südtirol<br />

von 45 Fachlehrern und den vier Kursleitern<br />

Wolfgang Schrötter, Hannes Zingerle,<br />

Georg Lanz und Sonya Profanter betreut.<br />

Aufgrund der immer größer werdenden<br />

Schwierigkeiten, genügend Teilnehmer für<br />

die Jungbläserwoche C mit Silberniveau<br />

zu finden, wird diese ab dem nächsten<br />

Jahr nicht mehr stattfinden, d.h. es wird<br />

nur mehr eine Jungbläserwoche für fortgeschrittene<br />

Schüler geben (ab Bronze).<br />

Denn für den heurigen Sommer konnte für<br />

die Jungbläserwoche C nur ein 36-köpfiges<br />

Jugendblasorchester gebildet werden,<br />

welches vom 12. Juli bis 19. Juli in<br />

der Landwirtschaftsschule in Dietenheim<br />

probte. Den Jungmusikanten stand ein<br />

kompetentes und engagiertes 8-köpfiges<br />

Lehrerteam für technische Feinheiten am<br />

Instrument, Einzelunterricht und Ensemblespiel<br />

zur Seite. Das Jugendblasorchester,<br />

welches den Schwerpunkt der Woche<br />

bildete, wurde von dem Lehrerteam musikalisch<br />

geleitet, die organisatorischen Zügel<br />

hielt Bezirksjugendleiter Hannes Zingerle<br />

in seinen Händen. Am Vormittag des<br />

Abschlusskonzertes fand bereits ein internes<br />

Kammermusik-Konzert statt, bei dem<br />

die teilnehmenden Jungmusikanten ihr Erlerntes<br />

präsentieren durften.<br />

Mit dem<br />

Abschlusskonzert<br />

am 19. Juli im<br />

Vereinshaus<br />

von Percha<br />

ist nach nur<br />

sechs Jahren<br />

die Ära der<br />

"Jungbläserwoche<br />

(C) mit Silber-<br />

Niveau" zu Ende<br />

gegangen.<br />

Das Abschlusskonzert, zu dem unter anderem<br />

die Teilnehmer der Jungbläserwoche<br />

A zu Gast waren, fand heuer im Vereinshaus<br />

von Percha statt. Zuerst präsentierten<br />

die Jugendlichen vor dem Vereinshaus eine<br />

tolle Marschshow unter der gekonnten Leitung<br />

von Franz Plangger und Harald Weber.<br />

Anschließend erklang im Saal u. a. originale<br />

Blasmusik von Jakob de Haan und Jan Van<br />

der Roost sowie auch das Werk „Alm“ des<br />

Südtiroler Komponisten Armin Kofler. Die<br />

Begeisterung der Zuhörer spiegelte sich<br />

in einem wohl verdienten Applaus wider.<br />

Vom 19. bis 26. Juli fanden die zwei<br />

zeitgleich laufenden Bronzewochen statt:<br />

eine im Vinzentinum in Brixen unter der<br />

Leitung von Verbandsjugendleiterstellvertreterin<br />

Sonya Profanter und die zweite in<br />

der Lichtenburg in Nals unter der Leitung<br />

von Bezirksjugendleiter Wolfgang Schrötter.<br />

Insgesamt 22 Lehrer spornten die 122<br />

Jungmusikanten zu Höchstleistungen an,<br />

und mit großer Freude und Genugtuung<br />

konnten am Ende der Woche fast alle Kinder<br />

das Jungmusikerleistungsabzeichen in<br />

Bronze in ihren Händen halten. Zusätzlich<br />

Termine der Jungbläserwochen 2015<br />

zur bestandenen Prüfung überzeugten die<br />

Jungmusikanten bei den Abschlusskonzerten<br />

mit gelungenen Marschmusikparaden,<br />

die von den Bezirksstabführern Frank<br />

Malfertheiner bzw. Valentin Domanegg einstudiert<br />

wurden, sowie mit flotten Ensemblestücken<br />

und Orchesterwerken.<br />

Georg Lanz leitete die Jungbläserwoche<br />

für Fortgeschrittene mit Bronze, welche<br />

vom 05. Juli bis 12. Juli ebenfalls im Vinzentinum<br />

in Brixen stattfand. Die 56 Teilnehmer<br />

wurden von 11 Lehrkräften unterrichtet.<br />

Hauptaugenmerk legte man auf die<br />

instrumentenspezifische technische und<br />

musikalische Schulung, auf das Ensemblespiel<br />

und auf die verfeinerte Arbeit im Jugendblasorchester.<br />

Außerdem hatten die Jugendlichen<br />

die Möglichkeit, Solostücke mit<br />

Klavier-Korrepetition zu erarbeiten, welche<br />

in einem internen Konzert zur Aufführung<br />

kamen. Für das Abschlusskonzert wurden<br />

die Grundkenntnisse im Marschieren und<br />

der Musik in Bewegung vom Landesstabführer<br />

Toni Profanter aufgefrischt und zusätzlich<br />

dazu eine kleine Marschmusikshow<br />

präsentiert. Anschließend überzeugten die<br />

Jungmusikanten im Innenhof des Vinzentinums<br />

mit vielen Ensemblestücken, bis das<br />

Konzert mit symphonischer Musik (u.a.<br />

„Sedona“-Steven Reineke) und rockigen<br />

Klängen („Rock the Future“ – Mario Bürki)<br />

unter großem Beifall ausklang.<br />

Natürlich kam bei allen Wochen der<br />

Spaß nicht zu kurz, dafür sorgten die kreativen<br />

Betreuer: Es wurden Olympiaden, Lagerfeuer<br />

und viele andere Veranstaltungen<br />

organisiert. Was aber vielleicht ein Leben<br />

lang hält, sind die Freundschaften, die in<br />

dieser Zeit geschlossen werden.<br />

Sonya Profanter<br />

11.-18.Juli: ... für Fortgeschrittene (ab Bronze) in Dietenheim<br />

18.-25.Juli: ... zur Erlangung des Bronzeabzeichens in Brixen (Vinzentinum) und<br />

Nals (Lichtenburg)<br />

8<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Blasmusik<br />

Latsch - ein Tag im<br />

Zeichen der Blasmusik<br />

22. Bezirksmusikfest des VSM-Bezirkes Schlanders<br />

Das erste Augustwochenende stand in<br />

Latsch ganz im Zeichen der Blasmusik.<br />

Geschätzte 700 Musikanten trafen sich<br />

am Sonntag, den 3. August, beim traditionellen<br />

Bezirksmusikfest des VSM-Bezirkes<br />

Schlanders zum gemeinsamen Marschieren,<br />

zu Konzerten und zum gemütlichen Beisammensein.<br />

Latsch wurde für diesen Tag gleichsam<br />

das Zentrum der Vinschger Blasmusik.<br />

Nach dem „Lederhosenfest“ am vorhergehenden<br />

Samstag gehörte der Sonntag<br />

ganz den Musikantinnen und Musikanten<br />

der 16 teilnehmenden Kapellen.<br />

Eröffnet wurde der Festtag mit dem Empfang<br />

der Verbandsfahne des VSM durch<br />

die MK Goldrain-Morter. Nach dem anschließenden<br />

Sternmarsch zum Lacusplatz<br />

wurde dort gemeinsam die heilige Messe<br />

gefeiert. Die MK Karthaus/Unser Frau umrahmte<br />

unter der Leitung von Kapellmeister<br />

Dietmar Rainer die Messfeier mit passenden<br />

Klängen.<br />

Im Anschluss an den Gottesdienst<br />

folgten die Grußworte der Verbandsfunktionäre<br />

und der Vertreter aus der<br />

Politik. Mit dem Marsch „Mein Heimatland"<br />

wurde der erste Teil des Festes abgeschlossen.<br />

Für den zweiten Höhepunkt des Tages<br />

nahmen alle Kapellen Aufstellung zum<br />

Festumzug in Richtung des Festplatzes.<br />

Mit der Verleihung der Jungmusikerleitungsabzeichen<br />

in Bronze und Silber<br />

und den beeindruckenden Konzerten<br />

von mehreren Kapellen nahm das Bezirksmusikfest<br />

ein stimmungsvolles Ende.<br />

Den Organisatoren, der Bürgerkapelle<br />

Latsch und dem VSM-Bezirk Schlanders<br />

ist es gelungen, einen unterhaltsamen<br />

und schönen Tag der Begegnung für<br />

die Bevölkerung und die Musikanten zu<br />

gestalten. Dafür gebührt ihnen allen ein<br />

großes Kompliment.<br />

VSM Bezirk Schlanders<br />

Der traditionelle Musikantengruß am<br />

Ende des Festaktes<br />

Die Musikkapelle Kastelbell beim Festumzug.<br />

Beim Bezirksmusikfest wurden auch<br />

die Jungmusiker-Leistungsabzeichen in<br />

Silber verliehen.<br />

Gemeinschaftschor zum Abschluss des Festaktes<br />

Sichtlich zufriedene Gastgeber beim Bezirksmusikfest<br />

in Latsch: (v.l.) VSM-Bezirksobmann<br />

Manfred Horrer, Maria Kuppelwieser,<br />

Obfrau der Bürgerkapelle Latsch,<br />

VSM-Verbandsobmann Pepi Fauster<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 9

Aus Verband und Bezirken<br />

Ein Fest der Blasmusikjugend<br />

Die Jugendkapellen des Pustertales trafen sich in St. Lorenzen<br />

Am 14. September hat der Bezirk Bruneck<br />

des Verbandes Südtiroler Musikkapellen<br />

(VSM) zum Jugendkapellentreffen nach<br />

St. Lorenzen eingeladen. Nach Sand in Taufers<br />

im Jahr 2008 und Percha im Jahr 2010<br />

war es das dritte Treffen dieser Art im Pustertal.<br />

Rund 500 junge Musikantinnen und Musikanten<br />

aus 13 Pusterer Jugendkapellen haben<br />

einen ganzen Tag lang die Blasmusik von<br />

ihrer jugendlichen Seite gezeigt.<br />

Das Jugendkapellentreffen ist ein Höhepunkt<br />

in der Jugendarbeit der Musikkapellen<br />

des Pustertals. Die Idee dazu war 2008<br />

geboren, um bereits bestehenden Jugendkapellen<br />

die Möglichkeit zu geben, sich gemeinsam<br />

und öffentlich zu präsentieren und<br />

um weitere Kapellen anzuspornen, eigene Jugendkapellen<br />

zu gründen. Mittlerweile haben<br />

fast alle Kapellen entweder eine eigene Jugendkapelle<br />

oder haben sich mit Nachbarkapellen<br />

dazu zusammengeschlossen. Im<br />

Gsieser Tal, im Ahrntal, im Hochpustertal sowie<br />

im oberen und unteren Gadertal organisieren<br />

die Kapellen talweise die Jugendarbeit<br />

gemeinsam.<br />

Dieser blasmusikalische Sonntag wurde<br />

von den Jugendkapellen von St. Lorenzen<br />

(JukaStL), Pfalzen/Stegen, Gsies, Mühlbach<br />

und Luttach/Weißenbach mit einem<br />

Sternmarsch eröffnet. Nach einer beeindruckenden<br />

Marsch-Show der gastgebenden Jugendkapelle<br />

am Kirchplatz präsentierten sich<br />

die 13 Jugendkapellen den ganzen Tag hindurch<br />

mit Kurzkonzerten am Musikpavillon.<br />

Für das leibliche Wohl der Teilnehmer und<br />

Gäste sorgte die Musikkapelle St. Lorenzen.<br />

VSM-Bezirksobmann Johann Hilber dankte<br />

dem Bezirksjugendleiter Hannes Zingerle und<br />

seiner Stellvertreterin Stefanie Watschinger<br />

sowie Obmann Toni Erlacher von der gastgebenden<br />

Musikkapelle für die Vorbereitung und<br />

gratulierte zur erfolgreichen Veranstaltung.<br />

Stephan Niederegger<br />

Jugendkapelle St. Lorenzen (JukaStl)<br />

Leitung: Viktoria Erlacher<br />

Jugendkapelle Gsies<br />

Leitung: Joachim Schwingshackl<br />

Jugendkapelle Luttach/Weißenbach<br />

Leitung: Patrick Künig<br />

Jugendkapelle Hochpustertal<br />

Leitung: Stefanie Watschinger,<br />

Korbinian Hofmann<br />

Jugendkapelle Sand in Taufers<br />

(young sound)<br />

Leitung: Manfred Eppacher<br />

Jugendkapelle Pfalzen/Stegen<br />

Leitung: Stephanie Hopfgartner,<br />

Samuel Gatterer, Simon Plangger<br />

Jugendkapelle Mühlwald - Leitung:<br />

Klemens Mair und Felix Außerhofer<br />

Jugendkapelle Vintl (y.m.b.)<br />

Leitung: Hannes Zingerle<br />

Jugendkapelle Antholzertal<br />

Leitung: Dietmar Huber<br />

Jugendkapelle Toblach und Niederdorf<br />

Leitung: Thomas Kiniger und Matthias Baur<br />

10<br />

Jugendkapelle Reischach/Percha<br />

(Muskitos) – Leitung: Pepi Fauster,<br />

Vigil Kronbichler<br />

Jugendkapelle St. Georgen<br />

Leitung: Maximilian Messner<br />

Jugendkapelle Unteres Gadertal<br />

(Musiga di Jogn Bassa Val Badia)<br />

Leitung: Georg Plazza<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Blasmusik International<br />

Blasmusik<br />

Südtiroler zu Gast bei den<br />

Wiener Philharmonikern<br />

Salzburger Festspiele <strong>2014</strong> - 9. Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker mit<br />

jungen Blasmusiktalenten aus Salzburg und Südtirol<br />

Blasmusiktalente aus Südtirol und Salzburg<br />

zeigten am 24. August in der Felsenreitschule<br />

im Rahmen der Salzburger Festspiele<br />

ihr Können. Es war das Abschlusskonzert<br />

der dreitägigen Akademie mit den Wiener<br />

Philharmonikern.<br />

Vom 18. Juli bis 31. August war Salzburg<br />

eine Art Weltkulturhauptstadt mit<br />

allem, was dazugehört: Weltstars, überraschende<br />

Klangerlebnisse, erlesene Tradition,<br />

Spiritualität und Avantgarde sowie<br />

die Entdeckung jugendlicher Talente. Und<br />

hier hakt ein musikalisches Projekt ein,<br />

das im Mozartjahr 2006 als einmalige<br />

Idee begonnen hatte und mittlerweile zu<br />

einem fixen Programmpunkt geworden<br />

ist: das Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker<br />

mit Blasmusiktalenten aus<br />

Salzburg. Jedes Jahr sind zudem junge<br />

Musikantinnen und Musikanten aus jeweils<br />

einem anderen österreichischen<br />

Bundesland und den Partnerverbänden<br />

des Österreichischen Blasmusikverbandes<br />

(ÖBV) dazu eingeladen. Bei der<br />

heurigen neunten Ausgabe waren Mitglieder<br />

des Südtiroler Jugendblasorchesters<br />

(SJBO) zu Gast. In einer dreitägigen Akademie<br />

probte das rund 70-köpfige Orchester<br />

gemeinsam mit neun Mitgliedern der<br />

Wiener Philharmoniker (Wolfgang Breinschmid/Flöte,<br />

Alexander Öhlberger/Oboe,<br />

Hannes Moser/Klarinette, Michael Werba/<br />

Fagott, Lars Michael Stransky/Horn, Walter<br />

Singer/Trompete-Flügelhorn, Markus<br />

Pichler/Posaune, Robert Schweiger/Tuba<br />

und Thomas Lechner/Schlagwerk) unter<br />

der Leitung von Karl Jeitler. Der mittlerweile<br />

pensionierte Posaunist der Wiener<br />

Philharmoniker und selbst leidenschaftlicher<br />

Blasmusiker ist einer der Initiatoren<br />

dieses einmaligen Jugendförderungsprojektes:<br />

„Durch den persönlichen Kontakt<br />

und das gemeinsame Musizieren auf<br />

der Bühne mit Berufsmusikern ist der<br />

erzieherische Wert enorm hoch.“<br />

Das Konzert mit vorwiegend Musik von<br />

Johann Strauß erfährt seit der Premiere ungebrochen<br />

großen Zuspruch bei den Besuchern,<br />

freute sich auch die Festspielpräsidentin<br />

Helga Rabl-Stadler. Alle Zählkarten<br />

waren bereits nach wenigen Tagen ausgegeben.<br />

Die Spielfreude und Motivation der<br />

jungen Musiker waren hörbar und das Publikum<br />

in der vollbesetzten Felsenreitschule<br />

sparte nicht mit Applaus und gab sich erst<br />

nach drei Zugaben zufrieden.<br />

Finanziell unterstützt wurde das Konzert<br />

vom Land Salzburg und vom Land Südtirol,<br />

von der Region Trentino Südtirol, von<br />

den Blasmusikverbänden aus Salzburg<br />

und Südtirol sowie von der Stiftung Südtiroler<br />

Sparkasse.<br />

Stephan Niederegger<br />

9. Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker mit jungen<br />

Blasmusiktalenten aus Salzburg und Südtirol in der imposanten<br />

Kulisse der Salzburger Felsenreitschule<br />

VSM-Obmann Pepi Fauster (links) bedankte sich beim<br />

Dirigenten Karl Jeitler für dieses einmalige Erlebnis.<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 11

Blasmusik international<br />

Gruppenfoto der Südtiroler Teilnehmer mit Dirigent Kurt Jeitler (vorne Bildmitte), Kulturlandesrat Philipp Achammer (vorne<br />

rechts), Landesschuldirektorin Irene Vieider (dahinter) und VSM-Obmann Pepi Fauster (vorne links)<br />

v.l.: Neben Familienangehörigen und Freunden der Südtiroler<br />

Teilnehmer mischten sich auch VSM-Verbandsjugendleiter<br />

Meinhard Windisch, Kulturlandesrat Philipp Achammer,<br />

Matthäus Rieger (Präsident des Österreichischen<br />

Blasmusikverbandes und Obmann des Salzburger<br />

Blasmusikverbandes), die Salzburger Landtagspräsidentin<br />

Brigitta Pallauf und (rechts) VSM-Obmann Pepi Fauster unters<br />

Publikum im vollbesetzten Konzertsaal – im Bild mit dem<br />

Dirigenten Karl Jeitler (Zweiter von rechts).<br />

„Dieses Projekt soll die seit 1877 bestehende Verankerung<br />

unseres Orchesters mit Salzburg demonstrieren. Es freut mich,<br />

dass diese wichtige Institution Anlass meines letzten offiziellen<br />

Auftritts als Vorstand der Wiener Philharmonikern ist.“<br />

Clemens Hellsberg, der scheidende Vorstand der Wiener<br />

Philharmoniker, im Bild mit VSM-Obmann Pepi Fauster und<br />

VSM-Jugendleiter Meinhard Windisch (v.l.)<br />

12<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Blasmusik<br />

Karl Jeitler –<br />

In Frack & Lederhose<br />

Aus dem Leben eines Wiener Philharmonikers<br />

nikern teilgenommen, das mit dem Festkonzert<br />

in der Salzburger Felsenreitschule abgeschlossen<br />

wurde (siehe eigener Bericht).<br />

Initiator und Leiter dieser 2006 ins Leben<br />

Vom Musikanten einer Blaskapelle bis zu den Wiener Philharmonikern – das Buch<br />

über Karl Jeitler erzählt eine musikalische Lebensgeschichte.<br />

Im Rahmen der Salzburger Festspiele haben<br />

heuer Mitglieder des Südtiroler Jugendblasorchesters<br />

(SJBO) an der dreitägigen<br />

Musikakademie mit den Wiener Philharmogerufenen<br />

Initiative zur Förderung junger<br />

Blasmusiktalente ist der mittlerweile pensionierte<br />

Posaunist der Wiener Philharmoniker<br />

Karl Jeitler. Seine Tochter Maria hat<br />

anlässlich seiner Pensionierung vor zwei<br />

Jahren seine Lebensgeschichte im Buch<br />

mit dem treffenden Titel „In Frack & Lederhose“<br />

aufgezeichnet.<br />

Die Blech- und Bläserkultur zieht sich<br />

wie ein roter Faden durch Karl Jeitlers Leben.<br />

Der 1947 Geborene wurde im Alter<br />

von 15 Jahren Mitglied der Blasmusikkapelle<br />

im heimatlichen Grafenbach (Niederösterreich).<br />

Aus Liebe zur Musik brach<br />

er 1964 seine Lehrerausbildung ab und<br />

studierte in Wien Posaune. Sein Weg als<br />

Profimusiker begann 1969 an der Wiener<br />

Volksoper. Ab 1970 wirkte er bei den Wiener<br />

Symphonikern, 1974 wurde er Mitglied<br />

des Orchesters der Wiener Staatsoper und<br />

in weiterer Folge der Wiener Philharmoniker<br />

und der Wiener Hofmusikkapelle. Anfang<br />

der 1980-er Jahre hatte er einen Lehrauftrag<br />

an der Universität für Musik und<br />

darstellende Kunst.<br />

Während er mit den Wiener Philharmonikern<br />

die Bühnen dieser Welt eroberte,<br />

verlor er nie den Bezug zu seinen (blas)<br />

musikalischen Wurzeln und engagiert sich<br />

auch heute noch im Bereich der Volks- und<br />

Blasmusik. Mit seinem unermüdlichen Engagement<br />

für die Blasmusik begeistert er<br />

auch immer noch viele Menschen.<br />

Das Buch erzählt die außergewöhnliche<br />

Geschichte eines Musikers, der trotz seines<br />

Erfolges bodenständig geblieben ist.<br />

Und genauso haben wir ihn auch bei unserer<br />

Begegnung in Salzburg erlebt. Seine<br />

Freude an der Begegnung mit jungen<br />

Musikern begleitet ihn sein ganzes Leben.<br />

Neben seiner Liebe zur Musik und<br />

seiner Leidenschaft für den Charme der<br />

Wiener Musik kommt er ins Schwärmen,<br />

wenn man mit ihm über Blasmusik philosophiert.<br />

Wann immer es ihm die Zeit erlaubt,<br />

spielt er immer noch in seiner Heimatkapelle<br />

mit.<br />

Das Buch ist im Grazer STYRIA-Verlag<br />

erschienen. Dem Buch liegt eine CD<br />

bei, mit über 70 Minuten „Best of Karl<br />

Jeitler“. Die Aufnahmen verschiedener<br />

Bläserensembles sollen die 16 Kapitel<br />

für Musiker und Musikliebhaber auch<br />

akustisch ergänzen: Blechbläser Ensemble,<br />

Trompetenchor, Junge Bläser-<br />

Philharmonie Wien, Ensemble „11“ und<br />

Hornquartett.<br />

Stephan Niederegger<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 13

Blasmusik International<br />

Zum 160. Geburtstag<br />

von John Philip Sousa<br />

John Philip Sousa, nicht nur<br />

musikalisch, sondern auch äußerlich<br />

eine beeindruckende Erscheinung<br />

Als die im weltgeschichtlichen Kontext<br />

auch heute noch sehr jungen Vereinigten<br />

Staaten von Amerika noch keine 80 Jahre alt<br />

waren, wurde John Philip Sousa am 6. November<br />

1854 in Washington geboren. Passend<br />

zum Ausspruch des amerikanischen<br />

Dirigenten und Musikwissenschaftlers David<br />

Mason („In Amerika sind alle zugezogen.<br />

Die Indianer zuerst.“) hatten auch Sousas<br />

Eltern einen Migrationshintergrund: Vater<br />

John Antonio Sousa stammte aus Portugal,<br />

die Mutter Maria Elisabeth Trinkaus war<br />

eine Deutsche aus Fränkisch-Crumbach,<br />

östlich von Darmstadt.<br />

Geboren wurde Sousa in unmittelbarer<br />

Nähe der Marine Barracks, wo sein Vater<br />

in der US Marine Band spielte. Nachdem<br />

der Sohn mit sieben Jahren seinen ersten<br />

Musikunterricht erhalten hatte, führte ihn<br />

der Vater bereits mit 13 Jahren als „Lehrling“<br />

ins Orchester ein. Parallel dazu erhielt<br />

er weiteren Musikunterricht auf verschiedenen<br />

Blasinstrumenten, auf der Geige, in<br />

Harmonielehre und Komposition. Mit 20<br />

Jahren verließ er das Orchester und trat<br />

als Geiger und Dirigent in verschiedenen<br />

Orchestern im Osten der USA auf.<br />

Ein Deutsch-Portugiese aus den USA<br />

1880 kehrte er als musikalischer Leiter<br />

zur US Marine Band zurück, blieb zwölf<br />

Jahre in dieser Position und formte das<br />

Orchester in dieser Zeit zu einer der besten<br />

Militärkapellen der Welt. Erstmals ging<br />

er 1891 mit dem Orchester auf Tournee<br />

durch die USA. Diese von Sousa begründete<br />

Tradition wird bis heute fortgeführt.<br />

In seiner Zeit bei der Marine Band entstand<br />

u.a. der Marsch „The Washington<br />

Post“. Ein britischer Musikjournalist, begeistert<br />

von dieser Komposition, sagte damals:<br />

„Wenn Johann Strauß der Walzerkönig ist,<br />

dann ist Sousa der Marschkönig.“ Sousa<br />

wollte sich allerdings nie darauf festlegen<br />

lassen. Auch wenn seine 136 Märsche<br />

das wichtigste sind, das von ihm bleiben<br />

wird, so hat er als Komponist und Arrangeur<br />

doch viel mehr geschaffen. Allein<br />

seine Konzertsuiten wie „The Last Days of<br />

Pompeji“, Looking upward“, „Dwellers of<br />

the Western World“ oder „At the Moovies“<br />

sind es wert, wiederentdeckt zu werden.<br />

Nach der zweiten Tournee 1892 schlug<br />

sein Manager David Blakely vor, dass Sousa<br />

ein eigenes ziviles Blasorchester gründen<br />

solle. Sousa ging darauf ein und leitete dieses<br />

Orchester bis kurz vor seinem Tod. Er<br />

ging regelmäßig auf Tournee: zweimal im<br />

Jahr durch die USA, fünfmal war er in Europa<br />

zu Gast und einmal auf Welt-Tournee<br />

(1910/11). Schätzungen besagen, dass<br />

das Orchester im Laufe der Jahre 1,2 Millionen<br />

Meilen (fast 2 Millionen Kilometer)<br />

zurückgelegt habe.<br />

Nach anfangs reservierten Reaktionen in<br />

der Presse häuften sich die anerkennenden<br />

Kommentare über die Sousa-Band. Der<br />

„Philadelphia Enquirer“ nannte das Ensemble<br />

einen Kompromiss zwischen Sinfonieorchester<br />

und Marschkapelle. Sousas<br />

Fähigkeiten als Dirigent wurden im<br />

„Worcester Telegram“ gelobt: „Ein simpler<br />

Wimpernschlag oder die Bewegung<br />

seines kleinen Fingers reichten aus, um<br />

die richtigen Melodien aus einem der besten<br />

Klangkörper der Welt herauszuholen.“<br />

Das Repertoire der Sousa Band bestand<br />

zu einem großen Teil aus Kompositionen<br />

des Dirigenten, aus zahlreichen populären<br />

Liedern, aber auch aus klassischen<br />

Bearbeitungen aus Sousas Feder. Sousa<br />

lehnte eine einseitige Gestaltung der Konzertprogramme<br />

(nur „unterhaltend“ bzw.<br />

nur „klassisch“) ab. Es sei närrisch, über<br />

die Köpfe seiner Zuhörer hinweg zu spielen.<br />

Eine Vorreiterrolle spielte Sousa mit<br />

seiner Band allemal, denn er hatte Musik<br />

von Richard Wagner bereits im Programm,<br />

als diese noch nicht in der New Yorker Carnegie<br />

Hall erklungen war.<br />

Neu war durchaus auch sein Selbstverständnis<br />

als Dirigent. Da er – gerade<br />

aufgrund der vielen Tourneen – viel länger<br />

mit seinen Musikern zusammen war<br />

als es heute üblich ist, kümmerte er sich<br />

auch um zwischenmenschliche Belange.<br />

So wurden bei Bewerbern neben den musikalischen<br />

Fähigkeiten immer auch die sozialen<br />

Kompetenzen in Augenschein genommen.<br />

Auch nahm er Rücksicht auf die<br />

religiösen Gefühle seiner Musiker und versuchte<br />

daher, sonntags keine Konzerttermine<br />

anzunehmen. Wenn es einmal gar<br />

nicht anders ging, wurden solche Auftritte<br />

dann als „geistliche Konzerte“ verkauft.<br />

Sousa war mit seinem Engagement das,<br />

was man heute als „Workaholic“ bezeichnen<br />

würde. Entsprechend plötzlich kam<br />

sein Tod im März 1932 in Reading / Pennsylvania.<br />

Am Abend zuvor hatte er sich als<br />

Gastdirigent der Ringgold Band noch auf<br />

ein Konzert vorbereitet, als ihn am frühen<br />

Morgen in seinem Hotelzimmer ein Herzanfall<br />

ereilte.<br />

CD-Tipp:<br />

Wer sich eine Sousa-Anthologie auf CD<br />

zulegen will, dem sei eine Reihe des Labels<br />

NAXOS empfohlen. In der Reihe<br />

„American Classics“ sind unter dem<br />

Namen „John Philip Sousa – Music for<br />

Wind Band“ inzwischen mehr als ein<br />

Dutzend CDs erschienen. Keith Brion,<br />

einer der führenden Sousa-Experten<br />

unserer Zeit, leitet verschiedene europäische<br />

Orchester: die Royal Artillery<br />

Band, die Marinemusikkorps aus Norwegen<br />

und Schweden und die Central<br />

Band of the Royal Air Force.<br />

Joachim Buch<br />

14<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Zur Person<br />

Blasmusik<br />

Toni Profanter 60<br />

… im Schritt! Marsch! ...<br />

Die VSM-Spitze gratuliert zum 60er: Geschäftsführer Florian Müller,<br />

Verbandskapellmeister Sigisbert Mutschlechner, das „Geburtstagskind“<br />

Toni Profanter und Verbandsobmann Pepi Fauster (v.links)<br />

Am vergangenen 24. Juli feierte Verbandsstabführer<br />

und Kapellmeister Toni Profanter<br />

seinen 60. Geburtstag. In verschiedenen<br />

Feiern ließen ihn seine Familie und seine<br />

Angehörigen, seine Freunde und Musikkameraden<br />

verschiedener Musikkapellen, des<br />

Bezirkes Brixen und des Verbandes Südtiroler<br />

Musikkapellen hochleben und erinnerten<br />

sich gerne an wichtige Stationen<br />

im Leben des Jubilars.<br />

Toni wurde am 24. Juli 1954 am Proderhof<br />

in Villnöß geboren und wuchs dort<br />

im Kreise seiner Familie mit Mutter Anna,<br />

Vater Anton und seinen drei Brüdern Meinhard,<br />

Hansjörg und Ludwig auf. Mit 16<br />

Jahren stieg er in seinen Beruf als Mitarbeiter<br />

der Firma Durst in Brixen ein, den<br />

er 40 Jahre lang ausübte. Daneben engagierte<br />

er sich bereits in jungen Jahren als<br />

Leiter der Jungschargruppe Villnöß, gründete<br />

die Pfadfinder und war in der Landesleitung<br />

der Katholischen Werktätigen<br />

Jugend (KWJ) tätig. Im Jahre 1981 heiratete<br />

er seine Frau Elisabeth, die ihm drei<br />

Kinder schenkte. Seit 2011 ist er stolzer<br />

Opa. Im Jahre 2012 wurde er zum Pfarrgemeinderatspräsidenten<br />

gewählt.<br />

In Tonis Leben nahm die Musik von klein<br />

auf eine zentrale Rolle ein. Seine Mutter<br />

Anna war Lehrerin, spielte Gitarre, sang<br />

zu Hause sehr viel mit den vier Buben<br />

und förderte dadurch ganz besonders die<br />

Freude und die Begeisterung für Musik<br />

und Gesang. Toni trat bereits mit 11 Jahren<br />

in den Kirchenchor ein und lernte bei<br />

Altmusikanten Klarinette. Zu Hause und<br />

in verschiedenen Gruppen und Ensembles<br />

wurde viel musiziert.<br />

Mit 22 Jahren begann seine Laufbahn<br />

als Kapellmeister, in der er – abwechselnd<br />

bzw. teilweise gleichzeitig - die Musikkapellen<br />

Waidbruck, Gufidaun, Latzfons<br />

und Vahrn leitete. Seine größten Erfolge<br />

konnte er aber mit seiner Heimatkapelle,<br />

der Musikkapelle Villnöß, feiern, die er 30<br />

Jahre lang dirigierte. Mit viel Fleiß, Einsatz<br />

und musikalischer Fachkenntnis gab er<br />

beachtenswerte Konzerte und führte sie<br />

bei Wertungsspielen bis in der Stufe E zu<br />

überzeugenden Ergebnissen. Der Bezirk<br />

Brixen wählte ihn von 1989 – 2001 zum<br />

Bezirkskapellmeister.<br />

Neben der Konzerttätigkeit trat Toni mit<br />

seiner MK Villnöß oft bei Veranstaltungen<br />

und Wettbewerben mit „Musik und Bewegung“<br />

auf und erzielte dabei in der<br />

Höchststufe hervorragende Leistungen.<br />

Als feuriger Verfechter dieser Art der Musik<br />

wählten ihn die Musikkapellen Südtirols<br />

im Jahre 1999 zum Verbandsstabführer,<br />

dessen Amt er bis heute innehat. Er<br />

erwarb sich dabei viele Verdienste, in dem<br />

er immer wieder neue Ideen zur Marschmusik<br />

einbrachte, die Ausbildung der Stabführer<br />

vorantrieb und Musikkapellen zum<br />

Mitmachen bei Wettbewerben vorbereitete<br />

und motivierte. Im Österreichischen Blasmusikverband<br />

beteiligte er sich maßgeblich<br />

in der Fachgruppe Stabführer bei der<br />

Erstellung von Büchern und Unterlagen<br />

zur Stabführerausbildung. Ohne Übertreibung<br />

kann Toni als langjähriger, fleißiger,<br />

motivierter Verbandsfunktionär bezeichnet<br />

werden, der unübersehbar die<br />

tolle Entwicklung der Blasmusik in Südtirol<br />

und darüber hinaus mitgestaltet und<br />

mitgeprägt hat. Als Zeichen der Anerkennung<br />

und des Dankes erhielt er 2006 die<br />

Verdienstmedaille des Landes Tirol sowie<br />

2012 das Verdienstkreuz in Silber des Österreichischen<br />

Blasmusikverbandes.<br />

Der Vorstand des VSM gratuliert sehr<br />

herzlich zum 60.Geburtstag und bedankt<br />

sich ganz aufrichtig für die vielen verdienstvollen<br />

Tätigkeiten, ganz besonders<br />

für den großen Einsatz als Verbandsstabführer.<br />

Möge daneben noch etwas Zeit<br />

für die Familie und die persönlichen Hobbys<br />

bleiben! Für die nächsten Jahrzehnte<br />

wünscht viel Glück und Segen, Gesundheit<br />

und Freude an der Musik im Namen<br />

aller Musikkameraden.<br />

Pepi Fauster,<br />

Verbandsobmann<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 15

Blasmusik International<br />

Alberto Promberger,<br />

Kapellmeister der<br />

Musikkapelle St. Lorenzen<br />

„Wenn man sich Ziele setzt,<br />

dann sollte man sie auch ernst nehmen.“<br />

<strong>KulturFenster</strong>: Sind Sie durch Ihre Familie<br />

musikalisch „vorbelastet“?<br />

Alberto Promberger: In unserer Familie<br />

wurde immer schon viel musiziert,<br />

vor allem wurde viel und oft gesungen.<br />

Vom Vater habe ich das „freie“ Singen<br />

erlernt, also das Musizieren aus dem<br />

Bauch heraus, ohne Noten. Mütterlicherseits<br />

wurde mehr nach Noten gespielt<br />

– mein Großvater war langjähriger<br />

Organist und Kirchenchorleiter und eine<br />

Zeit lang auch Kapellmeister der Musikkapelle<br />

Welschellen. Die Verbindung dieser<br />

beiden verschiedenen Zugänge zur<br />

Musik hat mich somit geprägt.<br />

KF: Wer ist Ihr Vorbild?<br />

A. Promberger: Vorbilder sind für mich<br />

jene Menschen, die ehrgeizig sind und<br />

genaue Ziele haben, die sie auch unter<br />

schwierigen Umständen zu erreichen versuchen,<br />

z.B. als Blinder auf den Mount<br />

Everest zu klettern. Ich lebe nach dem<br />

Motto: Man kann vieles im Leben erreichen,<br />

wenn man nur fest davon überzeugt<br />

ist.<br />

KF: Welche Charakterzüge schätzen Sie<br />

bei ihren Mitmenschen am meisten?<br />

A. Promberger: Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft<br />

sind für mich die wichtigsten<br />

Charaktereigenschaften.<br />

KF: Was möchten Sie noch erlernen bzw.<br />

wer oder was hätten Sie sein mögen?<br />

A. Promberger: Ich bin der Meinung,<br />

dass man nie ausgelernt hat. Zudem bin<br />

ich der Typ Mensch, der eine gewisse<br />

Portion an Herausforderung braucht.<br />

Deshalb hoffe ich, dass ich auf meinem<br />

Lebensweg noch vieles dazulernen werde,<br />

und das nicht nur in musikalischer Hinsicht.<br />

KF: Ihre Lieblingsgestalt/en in der Geschichte?<br />

A. Promberger: Leonardo da Vinci. Er war<br />

zu seiner Zeit den Menschen in allen Bereichen,<br />

ob Kunst oder Technik, meilenweit<br />

voraus und hatte solch fortschrittliche<br />

Ideen, dass er dafür nur belächelt wurde.<br />

Erst hunderte Jahre später erkannte man<br />

die wahre Genialität dahinter.<br />

KF: Ihre Lieblingsgestalt/en in der Dichtung?<br />

A. Promberger: Julia Engelmann. Sie ist<br />

eine Poetry-Slammerin, auf gut deutsch<br />

eine Erzählerin selbst geschriebener poetischer<br />

Texte. Sie berührt durch die tiefen<br />

Inhalte der Gedichte und trifft mit relativ<br />

einfachen Wortspielen die Herzen<br />

der Zuhörer.<br />

KF: Ihre Lieblingskomponisten?<br />

A. Promberger: Grundsätzlich habe ich<br />

keine Lieblingskomponisten, weil ich der<br />

Meinung bin, dass jeder Komponist gute<br />

und weniger gelungene Werke geschrieben<br />

hat. Um aber doch ein paar Namen zu<br />

nennen: Es beeindrucken mich die Werke<br />

von Orlando di Lasso und Giovanni Gabrieli,<br />

später dann von G.F. Händel. In der heutigen<br />

Zeit sind wohl Eric Whitacre und Samuel<br />

R. Hazo meine Favoriten.<br />

KF: Wie gehen Sie mit dem Thema „Klangarbeit“<br />

um?<br />

A. Promberger: In letzter Zeit lege ich<br />

sehr viel Wert auf das Einspielen und nutze<br />

diese Phase, um möglichst viel Klang aus<br />

jedem einzelnen Instrument herauszuholen.<br />

Einspielen ist für mich nicht nur ein<br />

„Warmblasen“ der Instrumente, sondern<br />

stellt bereits die eigentliche Klangarbeit dar.<br />

KF: Gehen Sie beim Einstimmen nach einer<br />

bestimmten Methode vor?<br />

A. Promberger: Beim Einstimmen verwende<br />

ich das Stimmgerät nur für den<br />

Referenzton, dann verlasse ich mich ausschließlich<br />

auf mein Gehör. Mir ist vor allem<br />

wichtig, dass jedes Register in sich intoniert<br />

ist. Außerdem lege ich bei den Proben<br />

sehr viel Wert darauf, dass jeder Musikant<br />

die Ohren offen halten und selbständig<br />

den Ton regulieren soll.<br />

KF: Wie würden Sie als Dirigent Ihren Führungsstil<br />

bezeichnen?<br />

A. Promberger: Ich würde mich nicht als<br />

strengen Kapellmeister bezeichnen, aber<br />

ich verlange von den Musikanten Disziplin<br />

bei Proben und Auftritten. Wenn man sich<br />

Ziele setzt, dann sollte man sie auch ernst<br />

nehmen und gemeinsam bestmöglich darauf<br />

hinarbeiten. Allerdings wünsche ich<br />

mir von jedem einzelnen auch Selbständigkeit<br />

und Eigenverantwortung<br />

KF: Wie gehen Sie vor, wenn Sie beim<br />

Einstudieren eines neuen Stücks längerfristig<br />

Widerstände von Seiten der Musiker<br />

spüren?<br />

A. Promberger: Grundsätzlich gebe ich<br />

jedem Musikanten die Chance, sich bei<br />

der Programmauswahl zu beteiligen und<br />

nehme Vorschläge auch gerne an. Ist ein<br />

Konzertprogramm einmal definiert, wird es<br />

16<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Zur Person<br />

Blasmusik<br />

prinzipiell bis zum Konzertauftritt so belassen.<br />

Der einzige Grund für das vorzeitige<br />

Weglegen eines Werkes besteht für mich<br />

darin, wenn ich erkenne, dass das Stück<br />

nicht dem Niveau der Kapelle entspricht.<br />

KF: Welches Blasmusikwerk führen Sie<br />

am liebsten auf und warum?<br />

A. Promberger: Da ich ein noch relativ<br />

„frischer“ Kapellmeister bin, habe ich noch<br />

kein Lieblingswerk für mich entdeckt. Allerdings<br />

kann ich mich immer mehr für die<br />

klassischen Werke begeistern.<br />

KF: Welche Rolle spielen neuere Komponisten<br />

aus „Gesamttirol“ in Ihrer dirigentischen<br />

Arbeit?<br />

A. Promberger: Ich wähle meine Konzertprogramme<br />

eigentlich nicht nach Komponisten<br />

aus, sondern primär nach der Musik.<br />

So spielte ich in den letzten Jahren<br />

durchaus auch Tiroler Komponisten wie<br />

Armin Kofler usw.<br />

KF: Wie sieht es andererseits mit der sogenannten<br />

Tiroler Schule (Ploner, Thaler,<br />

Tanzer) im Repertoire Ihrer Kapelle aus?<br />

A. Promberger: Für traditionelle Konzerte<br />

und Auftritte eignen sich die Stücke<br />

der Komponisten der „Tiroler Schule“<br />

sehr gut und finden auch beim Publikum<br />

großen Gefallen.<br />

KF: Was war Ihr bislang einschneidendstes<br />

Blasmusikerlebnis?<br />

A. Promberger: Mein einschneidendstes<br />

Blasmusikerlebnis war mein erstes Wertungsspiel<br />

als Kapellmeister in Vöran im<br />

Jahr 2013, als ich mich zum ersten Mal<br />

einer Fachjury gestellt und sehr positive<br />

Rückmeldungen erhalten habe. Allerdings<br />

wurde mir bewusst, dass ich die Kapelle<br />

zu höheren Leistungen hätte führen können,<br />

wenn ich als Kapellmeister bereits<br />

mehr Erfahrung bei der Stückauswahl besessen<br />

hätte. Für ein nächstes Wertungsspiel<br />

habe ich in dieser Hinsicht sehr viel<br />

dazugelernt.<br />

KF: Ihre Lieblingsbeschäftigung, abgesehen<br />

von der Musik?<br />

A. Promberger: Am liebsten halte ich<br />

mich in den Bergen auf, fernab von allem<br />

Tourismus – im Sommer beim Wandern<br />

und Klettern und im Winter beim Skitouren<br />

gehen. Die Natur holt mich vom Alltag<br />

runter und lädt gleichzeitig immer wieder<br />

meine Batterien auf.<br />

KF: Welche Hoffnungen und Wünsche<br />

haben Sie für die Zukunft der Blasmusikszene?<br />

A. Promberger: Ich wünsche mir, dass<br />

zwischen den Kapellen immer eine gesunde<br />

Konkurrenz bestehe, die die Musikanten<br />

in ihrer musikalischen Entwicklung<br />

antreibt, aber auf keinen Fall<br />

in Feindschaft übergeht. Der Spaßfaktor<br />

am Musizieren soll jedoch immer an<br />

erster Stelle stehen.<br />

Interview Joachim Buch<br />

KF: Gibt es ein Stück, dass Sie aufführen<br />

möchten und dessen Noten Sie bisher<br />

vergeblich gesucht haben?<br />

A. Promberger: Vergbelich habe ich<br />

bisher nach einer Brassband-Fassung<br />

des „Concierto de Aranjuez“ von Joaquin<br />

Rodrigo gesucht. Das Stück taucht zwar<br />

im Soundtrack von „Brassed off“ auf (mit<br />

Solo für Flügelhorn). Mir wurde gesagt,<br />

dass die Witwe des Komponisten die weitere<br />

Inverlagnahme des Stückes untersagt<br />

habe. Keine Ahnung, ob das so stimmt.<br />

Kapellmeister Alberto Promberger beherrscht das Musizieren „aus dem<br />

Bauch heraus“, er möchte aber noch viel dazulernen.<br />

Zur Person:<br />

Alberto Promberger, Jahrgang 1981,<br />

stammt aus Welschellen im Gadertal.<br />

Bezüglich seiner musikalischen Ausbildung<br />

ist er einerseits Autodidakt, andererseits<br />

aber auch Absolvent des Kapellmeisterkurses<br />

des VSM. Seit 2011<br />

leitet er die Musikkapelle St. Lorenzen<br />

als Kapellmeister.<br />

Alberto Promberger ist zudem Gründer<br />

und Leiter der Pustertaler Brassband<br />

„Brässknedl“. Von 2000 bis<br />

2010 war er Posaunist bei der Musikkapelle<br />

Welschellen und seit dem<br />

Jahr 2008 spielt er dieses Instrument<br />

bei der Musikkapelle Villnöß.<br />

<strong>Nr</strong>. 05 | <strong>Oktober</strong> <strong>2014</strong> 17

Komponisten im Porträt<br />

Mit Blasmusik durch die EU<br />

Komponisten aus den EU-Ländern – 11. Teil<br />

In dieser Ausgabe begleiten wir Joachim Buch auf der 11. Etappe seiner blasmusikalischen Europareise nach Großbritannien und<br />

Italien. Dabei stellt er uns wieder jeweils einen namhaften Komponisten aus den betreffenden Ländern vor.<br />

(21) Großbritannien – Nigel Clarke<br />

Land<br />

Fläche<br />

Großbritannien (Insel)<br />

219.331 km²<br />

Einwohner ca. 60.463.000<br />

Hauptstadt<br />

London<br />

Nigel Clark entwickelte im Laufe der<br />

Jahre immer mehr Begeisterung für das<br />

Komponieren.<br />

Die St. John’s Secondary School im britischen<br />

Margate ist normalerweise keine<br />

Adresse für Kinder, die einen höheren Bildungsabschluss<br />

anstreben. Der 1960 geborene<br />

Nigel Clarke hatte jedoch Glück, dass<br />

das Programm der Schule sehr an der Musik<br />

orientiert war und man speziell die Blechbläser<br />

förderte. Für Clarke, der zusätzlich<br />

noch an Legasthenie litt, reichte es aus, um<br />

als Militärmusiker eingestellt zu werden und<br />

von dort aus den Sprung zum Kompositionsstudium<br />

zu schaffen. Leicht selbstkritisch<br />

beschreibt er seine damaligen instrumentalen<br />

Fertigkeiten: „Ich war ein ganz ordentlicher<br />

2. oder 3. Kornettspieler, hätte<br />

es aber nie zum Solisten geschafft.“<br />

Clarke blieb neun Jahre bei der Militärmusik<br />

und spielte zuletzt in der Band of<br />

Her Majesty’s Irish Guards. Die letzten vier<br />

Jahre konnte er an der Royal Academy of<br />

Music studieren, was er als ausgesprochenes<br />

Glück empfand. Da seine instrumentalen<br />

Fähigkeiten gut, aber nicht exzellent<br />

waren, strebte er erst gar nicht eine<br />

Laufbahn als Orchestermusiker an, sondern<br />

studierte Komposition bei Paul Patterson.<br />

„Komponieren hat mich schon immer<br />

fasziniert und die Begeisterung dafür<br />

steigerte sich im Laufe der Jahre.“ Patterson<br />

hatte daran großen Anteil, auch weil<br />

er ihn mit vielen ganz Großen der Musikgeschichte<br />

zusammenbrachte: Messiaen,<br />

Berio, Penderecki und Ligeti, um nur einige<br />

zu nennen.<br />

Komponieren sei für ihn das Wichtigste<br />

im Leben – mit Ausnahme der Familie -,<br />

sagte Clarke in einem Interview mit einem<br />

englischen Musikmagazin. Eifersüchteleien<br />

scheint es seitens seiner Frau Stella, die<br />

bei der EU in Brüssel arbeitet, und seiner<br />

Söhne Joshua und Emile nicht zu geben.<br />

Beide Söhne sind musikalisch aktiv, auch<br />

wenn sie sich ansonsten eher für Politik<br />

oder Fußball interessieren. „Sie und Stella<br />

tolerieren mein manchmal exzentrisches<br />

Leben und ermuntern mich immer wieder,<br />

Neues zu wagen.“<br />

Paul Patterson selbst war mit „The Mighty<br />

Voice“ in den Blasmusik-Katalogen vertreten,<br />

jedoch zum regelmäßigen Schreiben<br />

für größere Bläserbesetzungen wurde<br />

Clarke eher von einem anderen Lehrer motiviert:<br />

James Watson. Der langjährige Dirigent<br />

der Black Dyke Band war zwar kein<br />

Komponist, aber er hatte in Clarkes Augen<br />

die Fähigkeit „zunächst als kompliziert erachtete<br />

Dinge einfach erscheinen zu lassen<br />

und auch aus mittelprächtigen Werken<br />

große Musik zu machen.“<br />

Mit „Samurai“ entstand 1995 das erste<br />

Werk Clarkes für Blasorchester, beeinflusst<br />

durch den Besuch des Konzerts einer japanischen<br />

Trommlergruppe. „Als ich diese<br />

sah, suchte ich sofort nach einer Möglich-<br />

keit, deren Energie in eines meiner Werke<br />

einfließen zu lassen.“ Außer japanischer<br />

Musik finden sich auch andere Einflüsse<br />

in Clarkes Werken, sei es aus China, vom<br />

Balkan, aus den USA oder aus Russland.<br />

„Ich liebe es, eine musikalische Elster zu<br />

sein“, gesteht er.<br />

Auch von außermusikalischen Einflüssen<br />

lässt sich Clarke gerne inspirieren, so<br />

z.B. von den Themen Weltraum und Science<br />

Fiction. „Gagarin“, eine Hommage<br />

an den ersten Menschen im Weltall, entstand<br />

2004 für ein Universitätsblasorchester<br />

in Minnesota. Neil Armstrong, der erste<br />

Mann auf dem Mond, sei damals noch<br />

in aller Munde gewesen, aber niemand<br />

mehr in den USA habe Gagarin gekannt.<br />

Nach dem 2010/11 geschriebenen „Earthrise“,<br />

inspiriert durch ein vom Mond aus<br />

geschossenen „Erdaufgangs“-Foto, spielt<br />

er zur Zeit mit dem Gedanken, ein drittes<br />

Werk dieser Art Neil Armstrong zu widmen.<br />

In jüngster Zeit schreibt Clarke wieder<br />

etwas häufiger für Brassband, angeregt<br />

durch seine nach eigenen Worten künstlerische<br />

sehr befriedigenden Zusammenarbeit<br />

mit der belgischen Spitzenformation<br />

Brassband Buizingen und ihrem Dirigenten<br />

Luc Vertommen.<br />

Nach einem Stück für Flügelhorn und<br />

Streichorchester schreibt Clarke derzeit<br />

an einem größeren Werk für Erzähler und<br />

Blasorchester. Das Middle Tennessee State<br />

Wind Orchestra unter seinem Dirigenten Dr.<br />

Reed Thomas soll im kommenden Frühjahr<br />

die Uraufführung spielen.<br />

18<br />

<strong>KulturFenster</strong>

Blasmusik<br />

(22) Italien – Lorenzo Della Fonte<br />

Land<br />

Fläche<br />

Italien<br />

(Repubblica Italiana)<br />

301.338 km²<br />

Einwohner ca. 60.800.000<br />

Hauptstadt<br />

Rom<br />

Lorenzo della Fonte hat sich<br />

als Komponist ganz dem<br />

Blasorchester verschrieben.<br />

Eigentlich halte er sich nicht in erster<br />

Linie für einen Komponisten, sagt Lorenzo<br />

Della Fonte. Der diplomierte Klarinettist beließ<br />

es aber nicht bei diesem einen Studiengang,<br />

sondern ergänzte diesen noch um<br />

Instrumentation für Blasorchester und verschiedene<br />

Dirigierkurse im In- und Ausland.<br />

Die Liste seiner Lehrer liest sich wie ein<br />

„Who is who“ der Blas- und der klassischen<br />

Musik: Jo Conjaerts, Henk van Lijnschooten,<br />

Robert Reynolds, Eugene Corporon,<br />

Gianluigi Gelmetti, Jan Cober und Andreas<br />

Spörri. Da war es klar, dass er sich auch<br />

im Fach Komposition weiterbilden wollte.<br />

Schon mit seiner ersten Kompositionsübung<br />

während des Studiums war der 1960<br />

in Berbenno geborene Musiker zumindest<br />

so zufrieden, dass er guten Gewissens auch<br />

einige weitere Werke folgen lassen konnte.<br />

Feste Kompositionszeiten hat der vielseitige<br />

Künstler nicht. Wenn jedoch ein Kompositionsauftrag<br />

an ihn ergangen ist, vertieft er<br />

sich ganz in diese Arbeit. „Dann sitze ich<br />

den ganzen Tag über an diesem Stück, bis<br />

es beendet ist.“<br />

Sein längstes Werk (siehe Tabelle) ist<br />

ihm auch am meisten ans Herz gewachsen:<br />

die fünfsätzige „Leo Ripanus Suite“.<br />

„Sie lehnt sich eng an die wunderschöne<br />

Stadt Ripatransone in der Provinz Marche<br />

an. Ich habe meine ganze Liebe für diesen<br />

Ort in die Musik gelegt“, erklärt Della<br />

Fonte, der seit vielen Jahren das Jugendorchester<br />

dieser Stadt leitet.<br />

Schon seit 1987 hat sich Della Fonte<br />

ganz dem Blasorchester verschrieben und<br />

sich nach und nach einen Ruf auch außerhalb<br />

seines Heimatlandes erworben. Seit<br />

1991 leitet er das Orchestra di Fiati della<br />

Valtellina, das er über die Grenzen Italiens<br />

hinaus bekannt gemacht hat. Zahlreiche<br />

CD-Aufnahmen und Auftritte bei internationalen<br />

Festivals (u.a. bei der WASBE-<br />

Konferenz 2001 in Luzern) zeugen von<br />

seiner Arbeit. Von 1994 bis 1998 leitete<br />

er das Civica Orchestra di Fiati di Milano,<br />

das einzige zivile Berufsblasorchester seines<br />

Landes, mit dem er Ende 1996 u.a. als<br />

eines der wenigen ausländischen Ensembles<br />

bei der Midwest Clinic in Chicago gastierte.<br />

Della Fonte gestaltete mit diesem<br />

Orchester italienische Erstaufführungen<br />

von Werken einiger amerikanischer Komponisten,<br />

wie beispielsweise Alfred Reed,<br />

Karel Husa oder Frank Ticheli. Er führte<br />

Originalwerke für Blasorchester<br />

aber auch ebenso Ensemblewerke von<br />

Komponisten wie Strawinsky, Ligeti oder<br />

Franco Donatoni auf; klassische Transkriptionen<br />

fehlten ebenso wenig in den Konzertprogrammen.<br />