bpdigital_2_2017

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

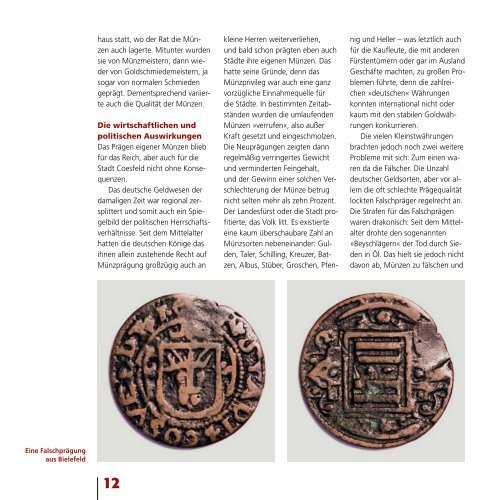

Eine Falschprägung<br />

aus Bielefeld<br />

haus statt, wo der Rat die Münzen<br />

auch lagerte. Mitunter wurden<br />

sie von Münzmeistern, dann wieder<br />

von Goldschmiedemeistern, ja<br />

sogar von normalen Schmieden<br />

geprägt. Dementsprechend variierte<br />

auch die Qualität der Münzen.<br />

Die wirtschaftlichen und<br />

politischen Auswirkungen<br />

Das Prägen eigener Münzen blieb<br />

für das Reich, aber auch für die<br />

Stadt Coesfeld nicht ohne Konsequenzen.<br />

Das deutsche Geldwesen der<br />

damaligen Zeit war regional zersplittert<br />

und somit auch ein Spiegelbild<br />

der politischen Herrschaftsverhältnisse.<br />

Seit dem Mittelalter<br />

hatten die deutschen Könige das<br />

ihnen allein zustehende Recht auf<br />

Münzprägung großzügig auch an<br />

kleine Herren weiterverliehen,<br />

und bald schon prägten eben auch<br />

Städte ihre eigenen Münzen. Das<br />

hatte seine Gründe, denn das<br />

Münzprivileg war auch eine ganz<br />

vorzügliche Einnahmequelle für<br />

die Städte. In bestimmten Zeitabständen<br />

wurden die umlaufenden<br />

Münzen »verrufen«, also außer<br />

Kraft gesetzt und eingeschmolzen.<br />

Die Neuprägungen zeigten dann<br />

regelmäßig verringertes Gewicht<br />

und verminderten Feingehalt,<br />

und der Gewinn einer solchen Verschlechterung<br />

der Münze betrug<br />

nicht selten mehr als zehn Prozent.<br />

Der Landesfürst oder die Stadt profitierte,<br />

das Volk litt. Es existierte<br />

eine kaum überschaubare Zahl an<br />

Münzsorten nebeneinander: Gulden,<br />

Taler, Schilling, Kreuzer, Batzen,<br />

Albus, Stüber, Groschen, Pfennig<br />

und Heller – was letztlich auch<br />

für die Kaufleute, die mit anderen<br />

Fürstentümern oder gar im Ausland<br />

Geschäfte machten, zu großen Problemen<br />

führte, denn die zahlreichen<br />

»deutschen« Währungen<br />

konnten international nicht oder<br />

kaum mit den stabilen Goldwährungen<br />

konkurrieren.<br />

Die vielen Kleinstwährungen<br />

brachten jedoch noch zwei weitere<br />

Probleme mit sich: Zum einen waren<br />

da die Fälscher. Die Unzahl<br />

deutscher Geldsorten, aber vor allem<br />

die oft schlechte Prägequalität<br />

lockten Falschpräger regelrecht an.<br />

Die Strafen für das Falschprägen<br />

waren drakonisch: Seit dem Mittelalter<br />

drohte den sogenannten<br />

»Beyschlägern« der Tod durch Sieden<br />

in Öl. Das hielt sie jedoch nicht<br />

davon ab, Münzen zu fälschen und<br />

diese in Umlauf zu bringen. Ein<br />

weiteres Problem bestand darin,<br />

dass der Markt zunehmend mit<br />

kleinen Münzen überschwemmt<br />

wurde. Immer mal wieder sammelten<br />

sich die Kupfermünzen in den<br />

Nachbarstädten und -orten Coesfelds<br />

in großer Zahl. Ahaus hatte<br />

zum Beispiel für 900 Taler Coesfelder<br />

Kupfermünzen angesammelt,<br />

da Coesfeld sich weigerte, diese<br />

Münzen gegen anderes Geld einzulösen.<br />

Dies und die zunehmende<br />

Zahl an Fälschungen untergruben<br />

das Vertrauen in das Coesfelder<br />

Geld. Die Weigerung der Stadt, ihr<br />

Geld zurückzunehmen, führte zu<br />

zahlreichen Protesten anderer Städte,<br />

wie z.B. Dülmen, Ahaus, Ottenstein,<br />

Vreden oder auch Rheine.<br />

Dies ging so weit, dass am 4. Juni<br />

1720 der Münsteraner Fürstbischof<br />

Clemens August von Bayern eine<br />

Verordnung »wegen der Stadt<br />

Coesfeldischen Münzen«, ihrem<br />

Überangebot und ihren Fälschungen<br />

erließ. Schließlich wurden die<br />

vor 1712 geprägten Coesfelder<br />

Münzen gesammelt, nach Coesfeld<br />

gebracht und die als echt anerkannten<br />

Münzen mit einem Stempel,<br />

dem sogenannten Kontrestempel,<br />

versehen. Die letzten Coesfelder<br />

Kupfermünzen wurden 1763, also<br />

am Ende des Siebenjährigen Krieges,<br />

geprägt.<br />

Am 12. Juli 1764 wurden per<br />

Edikt alle Kupfermünzen abgewertet,<br />

die Coesfelder und Bocholter<br />

Prägungen auf ein Viertel ihres<br />

Nennwertes. Das war das Ende der<br />

städtischen Münzprägungen.<br />

4-Pfennig-Münze von<br />

1763, der sogenannte<br />

»Silberabschlag«. Von<br />

dieser Münze sind nur<br />

drei Exemplare bekannt.<br />

Eine davon befindet<br />

sich im Westfälischen<br />

Landesmuseum,<br />

eine im Stadtarchiv<br />

Coesfeld und eine im<br />

Privatbesitz.<br />

12 13