impulse08Tagungsbericht - Lebenshilfe Berlin

impulse08Tagungsbericht - Lebenshilfe Berlin

impulse08Tagungsbericht - Lebenshilfe Berlin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Lebenshilfe</strong> für Menschen mit geistiger Behinderung · Fachtag der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> am 16. April 2008<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong><br />

Wohnen mit Au(f)sicht

Häuser sind ...<br />

„Ich bau mIr eIn haus, In dem Ich leben wIll“ - wunschhäuser vom bew Karow<br />

Vorwort<br />

Vorwort<br />

Im Jahr 2007 wurde von den Keramikgruppen ein Kunstprojekt zum Thema Wohnen im BEW Karow in Angriff genommen und gemeinsam<br />

umgesetzt. Nach einer intensiven individuellen Beratung konnte jeder Künstler sich unter Anleitung sein eigenes Heim herstellen. Die Ergebnisse<br />

waren insgesamt sehr eindrucksvoll und reichten vom Tadsch Mahal bis zu einem Bauernhaus.<br />

Die Wunschhäuser konnten von Januar bis Oktober 2007 im Rahmen einer Ausstellung im Freizeithaus Weißensee betrachtet werden. Zusätzlich<br />

zum Freizeithaus wurde auch die Möglichkeit genutzt, sich als Kunstgruppe auf dem Sommerfest und dem Weihnachtsmarkt der <strong>Lebenshilfe</strong><br />

<strong>Berlin</strong> zu präsentieren und an der jährlichen Ausstellung „Ermutigung“ in Fürstenwalde zu beteiligen.<br />

In den Keramikgruppen werden Dinge des täglichen und persönlichen Bedarfs, Plastiken und Produkte für Ausstellungen hergestellt, teilweise<br />

auch für den Verkauf.<br />

wohnturm – nach Gaudi<br />

Potala Palast – tibet<br />

westerburg – im Harzvorland<br />

thailändisches Haus<br />

Leuchtturm – am Atlantik<br />

Einsam stehendes Haus – irgendwo in Deutschland<br />

Mecklenburgisches Haus<br />

tadsch Mahal – Indien<br />

Zum vierten Mal fand der jährliche Fachtag der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> zu<br />

einem aktuellen Praxisthema statt. „Wohnen mit Au(f)sicht“, das (f) in<br />

der Klammer verweist auf das Spannungsfeld, in dem sich unterschiedliche<br />

Wohn und Lebensformen behinderter Menschen befinden.<br />

Den Ablauf haben wir in diesem Jahr etwas verändert und auf Workshops<br />

und Arbeitsgemeinschaften verzichtet, um mit acht Expertenbeiträgen<br />

unterschiedliche Aspekte des Themas zu beleuchten. Wir<br />

hoffen, Ihnen eine gute Mischung aus Theorieansätzen, interessanten<br />

Praxisbeispielen und provokanten Aussagen geboten zu haben. In der<br />

vorliegenden Dokumentation finden Sie eine Wiedergabe aller Tagungsbeiträge.<br />

Gegliedert in der Chronologie des Fachtages. Vom Inhaltsverzeichnis<br />

aus können Sie alle Referate je nach Interesse auch direkt<br />

ansteuern.<br />

Zwischen den Beiträgen bitten wir Sie um Ihre Aufmerksamkeit für<br />

eine kleine Fotoausstellung von Objekten, die behinderte Menschen<br />

als Antwort auf die Frage „Wie willst Du wohnen?“ gestaltet haben.<br />

Gedacht als spielerische Ergänzung und um die Wahrnehmung zu<br />

öffnen, für die Menschen, um die es uns geht. Ihre Bedürfnisse, ihre<br />

Wünsche nach Selbstbestimmung und die optimale Organisation<br />

ihres Unterstützungsbedarfes sind schließlich die Ausgangspunkte<br />

für unsere Arbeit.<br />

Wir wünschen Ihnen eine fruchtbare vertiefende Beschäftigung mit<br />

dem Thema, dass Sie Spaß beim Lesen haben und dass diese Dokumentation<br />

Ihnen hilft, Erkenntnisse und Anregungen des Fachtages<br />

in Ihre Praxis umzusetzen. Wir freuen uns über das wachsende Interesse<br />

und werden auch im nächsten Jahr wieder einen Fachtag veranstalten.<br />

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und hoffen, Sie auch<br />

im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen.<br />

Für die <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong> grüßt Sie ganz herzlich<br />

Ihre<br />

Christiane MüllerZurek<br />

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing,<br />

christiane.mueller-zurek@lebenshilfe-berlin.de<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 2

Begrüßung<br />

Referat 1<br />

Referat 2<br />

Referat 3<br />

Referat 4<br />

Die Gorillas<br />

Referat 5<br />

Referat 6<br />

Referat 7<br />

Referat 8<br />

Resümee<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

GEORG SCHNITZLER, <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong><br />

Daheim statt Heim – Bundesinitiative für ein Leben behinderter<br />

und älterer Menschen in der Gemeinde<br />

SILVIA SCHMIDT, SPDBundestagsabgeordnete, Bundesinitiative „Daheim statt Heim“<br />

Wohnen wie andere – Unterstütztes Wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

MARTIN RÖSNER, Leben mit Behinderung Hamburg<br />

ContecUntersuchung zur Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der Behindertenhilfe<br />

in Bayern – Fachlichinhaltliche Bewertung und Schlussfolgerungen<br />

RENATE BAIKER, <strong>Lebenshilfe</strong> Bayern<br />

THEA – Telematische Hilfen zur Eingliederung und Autonomieförderung<br />

THOMAS RINKLAGE, Xit GmbH forschung.planung.beratung, Nürnberg<br />

IMPROVISATIONSTHEATER BERLIN<br />

Elternwünsche<br />

JUDY GUMMICH und HEIDE BESUCH, Eltern beraten Eltern e.V.<br />

Mittendrin statt außen vor – Dezentrales Wohnen für Menschen mit hohen<br />

Assistenzbedarfen<br />

DR. HEIDE VÖLTZ, alsterdorf assistenz nord, Verbund der Evangelischen Stiftung Alsterdorf<br />

Persönliches Budget in einer stationären Einrichtung für Menschen mit Behinderung<br />

SUSANNE SELLIN, Behindertenhilfe der v. Bodelschwingschen Anstalten Bethel,<br />

Region Bielefeld/Ostwestfalen<br />

Einsatz des Persönlichen Budgets<br />

Überwindung der Trennung von Eingliederungshilfe und Pflege<br />

JOACHIM SPEICHER, <strong>Lebenshilfe</strong> Einrichtungen GmbH Worms<br />

früher: „Paritätisches Kompetenzzentrum Persönliches Budget“ Mainz<br />

UTE SCHÜNEMANN, MARTIN SCHÜTZHOFF, <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong><br />

InHALt<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 3<br />

4<br />

8<br />

12<br />

20<br />

26<br />

33<br />

35<br />

38<br />

40<br />

43<br />

48

Guten Morgen meine Damen und Herren,<br />

liebe Besucherinnen und Besucher dieses 4. Fachtags<br />

Impulse 2008 der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong>,<br />

mein Name ist Georg Schnitzler, Geschäftsführer der <strong>Lebenshilfe</strong><br />

gGmbH, der Betriebsgesellschaft, d.h. des Trägers der vielen Einrichtungen<br />

und Dienste für Menschen mit geistiger Behinderung im Verbund<br />

der <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong>.<br />

Die Kundgebung der Gewerkschafter, die Sie hier heute Morgen<br />

empfangen hat, galt uns, der Betriebsgesellschaft mit unseren ca.<br />

800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.<br />

Sie – und übrigens wir auch – sind unzufrieden mit dem, was wir an<br />

Gehältern zahlen können. Und weil im öffentlichen Dienst hier in<br />

<strong>Berlin</strong> gerade viele Streikaktionen laufen, rumort es auch bei uns.<br />

<strong>Berlin</strong> ist – unser Regierender Bürgermeister hat es auf den Punkt<br />

gebracht – arm aber sexy. <strong>Berlin</strong> ist – auch ein Zitat von Wowereit –<br />

Ostdeutschland, das sich aber, so meine Erfahrung, mit Westberliner<br />

Erwartungen und Ansprüchen konfrontiert sieht. Wir werden in den<br />

nächsten Wochen ausloten, wie wir unseren Mitarbeiterinnen und<br />

Mitarbeitern eine Gehaltsaufbesserung bieten können. Verrückterweise<br />

fällt uns das für unsere Mitarbeiter in den ambulanten Diensten,<br />

also vor allem im Betreuten Einzelwohnen, besonders schwer,<br />

obwohl doch eigentlich hier die Zukunft liegt. Wir leiden darunter,<br />

dass wir im Betreuten Einzelwohnen mit 30,08 Euro für die Fachleistungsstunde<br />

exakt 27 Cent weniger in Rechnung stellen können als<br />

vor 13 Jahren, während z.B. die Hessen 50,66 Euro zahlen. Soweit zu<br />

den ökonomischen Rahmenbedingungen unseres heutigen Themas.<br />

„Wohnen mit Aufsicht“ oder „Wohnen mit Aussicht“ – „Individuelle<br />

Assistenz für Menschen mit Behinderung“ unter diesem Titel haben<br />

wir Sie heute eingeladen.<br />

Wir freuen uns über knapp 150 Gäste, sogar ein paar mehr Anmeldungen<br />

als im vergangenen Jahr. Die meisten von Ihnen kommen<br />

aus <strong>Berlin</strong>, einige aus Brandenburg, nach unserer Liste hatten Sie,<br />

Jutta Renner aus Kiel den weitesten Weg. Die meisten von Ihnen sind<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behindertenhilfe, aber auch<br />

Menschen mit Behinderung, Angehörige, Freunde, Politiker und unsere<br />

Gegenüber aus den Bezirksämtern und der für uns zuständigen<br />

<strong>Berlin</strong>er Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. Einige<br />

wenige möchte ich namentlich begrüßen: Die SPDBundestagsab<br />

bEGrüSSunG<br />

geordneten Silvia Schmidt und Mechthild Rawert, Angela Budäus,<br />

Elisabeth Schuckenböhmer, Wolfgang PapeWunnenberg und Uwe<br />

Lehmann aus der Senatsverwaltung, unsere frühere Vorsitzende, Prof.<br />

Dr. Monika Seifert und Ulrich Arndt, heute Vorsitzender der <strong>Lebenshilfe</strong><br />

<strong>Berlin</strong>. Herzlich willkommen.<br />

Der Untertitel: „Ambulant vor / statt / und / oder stationär“ beschreibt<br />

den Rahmen der Vorträge, die Sie heute hören. Diese beiden Begriffe<br />

beschreiben zunächst einmal Rechtsformen. Wenn ich mit Menschen<br />

zu tun habe, die nicht in der Behindertenhilfe zuhause sind, merke<br />

ich immer wieder – und es nervt mich jedes Mal mehr – wie antiquiert<br />

und von vorgestern diese Begriffe sind. Immer muss ich sie erklären<br />

und es gelingt mir meist nur unvollständig. Vor allem ist die Realität<br />

der Lebenssituation und der Betreuung nicht deutlich unterscheidbar.<br />

Ein zentraler Begriff bleibt „die eigene Wohnung“. Nun haben<br />

wir aber z.B. ambulant betreute Wohngemeinschaften, in denen vier<br />

bis sechs Menschen mit Behinderung als unsere Untermieter leben<br />

und zugleich von uns betreut werden – nicht einzeln, sondern als<br />

Gruppe. Eigene Wohnung?<br />

Andererseits: In den nächsten Wochen werden wir eine neue – stationäre<br />

– Wohnstätte in Betrieb nehmen, die aus 10 Zweizimmerwohnungen,<br />

jeweils mit geräumiger Wohnküche und Bad besteht. Die<br />

Wohnungen gehören zu einem neugebauten Mietshaus des geförderten<br />

Wohnungsbaus, die Wohnungen sind jeweils erreichbar über<br />

ein ganz normales öffentliches Treppenhaus, im Haus leben weitere<br />

ebenfalls ganz normale Mieter. Keine eigene Wohnung? Es gibt viele<br />

Beispiele, die deutlich machen, dass die klassische Zweiteilung in der<br />

Welt des Wohnens von Menschen mit Behinderung verschwimmt.<br />

In allen Formen der Assistenz für Menschen mit Behinderung steht<br />

die Individualisierung auf der Tagesordnung. In Wohnheimen werden<br />

dafür Zeitbudgets ausprobiert oder der Kühlschrank im eigenen<br />

Zimmer. Andererseits: Die Altenhilfe macht es uns vor, wie in Wohngemeinschaften<br />

persönlich zugemessene Leistungen der Pflegeversicherung<br />

und der Sozialhilfe gemeinschaftlich genutzt, verpoolt<br />

werden. Ich vermute, dass Nutzer des Persönlichen Budgets noch<br />

ganz andere Formen der – auch gemeinsam genutzten – Assistenz<br />

finden und ausprobieren werden. Und wenn dann auch noch die<br />

Pflegeversicherung mitmacht beim Persönlichen Budget, z.B. mit den<br />

Leistungen für die Pflegestufe Null, dann wird die Unterscheidung in<br />

den Rechtsformen ambulant und stationär bald endgültig auf dem<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 4

Misthaufen der Geschichte landen. Zumindest der Geschichte der<br />

Behindertenhilfe.<br />

Einen richtungweisenden Anlauf hat im vergangenen Jahr der Deutsche<br />

Verein genommen. Unter der Federführung von Klaus Lachwitz,<br />

dem Justitiar und Leiter des <strong>Berlin</strong>Büros der <strong>Lebenshilfe</strong>Bundesvereinigung<br />

hat der Ausschuss „Teilhabe“ eine Empfehlungen des<br />

Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung zentraler Strukturen in der<br />

Eingliederungshilfe unter dem Titel Verwirklichung selbstbestimmter<br />

Teilhabe behinderter Menschen! vorgelegt. Sehr zur Lektüre zu empfehlen.<br />

Die <strong>Lebenshilfe</strong> Bundesvereinigung hat in diesen Tagen nachgelegt<br />

und ein Orientierungs und Diskussionspapier zum Thema „ambulant/stationär“<br />

veröffentlicht unter dem Titel „Auf das Wunsch und<br />

Wahlrecht kommt es an: Teilhabe sichern – Trennung ambulant/stationär<br />

überwinden“. Sie finden dieses Papier draußen auf den Infotischen.<br />

Unsere Beiträge heute sind praktischer, polititscher, konkreter. Ich<br />

hoffe, die Referenten berichten auch von Beispielen, Vorbildern und<br />

anderen anschaulichen Geschichten zu ihrem Thema.<br />

Zu einigen der folgenden Vorträge einige Anmerkungen vorweg:<br />

Für die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ spricht die SPDBundestagsabgeordnete<br />

Silvia Schmidt. Gleich zu Anfang – und prompt sind<br />

wir, die Veranstalter dieses Fachtags, missverstanden worden. Als<br />

wollten wir, die <strong>Lebenshilfe</strong> <strong>Berlin</strong>, sagen, dies sei nun auch unser<br />

Impuls, unsere Botschaft dieses Tages. Nein, soweit sind wir – noch ? –<br />

nicht. Wir betreiben 12 Wohnstätten und werden, ich hatte es Ihnen<br />

dargestellt, bald eine neue aufmachen.<br />

Aber wir haben uns bei der Programmgestaltung für diesen Tag gedacht,<br />

dass eine kleine aufmunternde Provokation am frühen Morgen<br />

nicht schaden kann.<br />

Wie es gehen kann und wie eine Hausgemeinschaft aus ambulant und<br />

stationär zusammenwachsen kann, zeigt dann ein Beispiel aus Hamburg.<br />

Die anschließende Pause nutzen wir, um den Film zu zeigen,<br />

den die Hamburger mitgebracht haben.<br />

Am Beispiel Bayern wird vorgerechnet, welche wirtschaftlichen Vorund<br />

Nachteile eine Ambulantisierung der Behindertenhilfe mit sich<br />

bringt. Bei THEA werden Sie sich vielleicht fragen, was telematische<br />

Hilfen in der Behindertenhilfe mit ambulant und stationär zu tun haben.<br />

Die Antwort: Sie erleichtern die Kommunikation und damit die<br />

Aufsicht und eine bedarfsorientierte Steuerung der Assistenz.<br />

bEGrüSSunG<br />

Gegen die Mittagsmüdigkeit setzen wir die Gorillas ein, ein Improtheater<br />

allererster Güte, lassen Sie sich überraschen.<br />

Danach kommen Eltern zu Wort, sie gehören bei der <strong>Lebenshilfe</strong> zu<br />

denen, nach deren Wünschen wir uns richten ebenso wie wir natürlich<br />

und in erster Linie nach den Wohnvorstellungen junger Menschen<br />

fragen.<br />

Auf die Frage, die uns immer begleitet: Und was ist mit den Menschen<br />

mit schweren und mehrfachen Behinderungen antwortet heute eine<br />

weitere Hamburger Einrichtung, die Ev. Stiftung Alsterdorf. Und zum<br />

Schluss fällt zweimal das Stichwort „Persönliches Budget“, bevor wir<br />

ein Resümee ziehen und Sie einladen, vor dem Nachhauseweg noch<br />

ins Gespräch zu kommen.<br />

Wir haben dem Tag einen Rhythmus gegeben, der heißt: Halbstündige<br />

Beiträge, eine viertel Stunde Nachfrage und Diskussion, neun Referenten,<br />

ein Resümee und die Gorillas. Die Impulse stehen im Vordergrund,<br />

wir verzichten in diesem Jahr auf Gruppenarbeit und Podiumsdiskussion.<br />

Wir freuen uns wenn Sie sich zu Wort melden und<br />

hinterher noch einen Moment bleiben zum Gespräch, zu Nachfragen<br />

und zum Kontakteknüpfen. Zwischendurch sollten Sie einen Blick in<br />

die Ausstellung von Hausmodellen werfen, die als Kunstprojekt unter<br />

dem Titel „Ich baue mir ein Haus“ in unserem Treffpunkt des Betreuten<br />

Einzelwohnens in Karow entstanden ist.<br />

Durch den Tag führt sie Christiane MüllerZurek, die neue Leiterin<br />

unserer Öffentlichkeitsarbeit und frühere Vorsitzende der <strong>Lebenshilfe</strong><br />

<strong>Berlin</strong>. Ich wünsche Ihnen und uns einen anregenden Tag mit viel<br />

Stoff zum Nachdenken und viel Spaß. Vielen Dank.<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 5

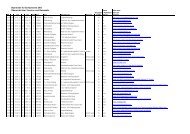

Referenten<br />

Silvia SchmidT<br />

marTin röSner<br />

renaTe Baiker<br />

ThomaS rinklake<br />

heide BeSuch und Judy Gummich (v.l.n.r)<br />

dr. heide völTz<br />

SuSanne Sellin<br />

Joachim Speicher<br />

REFERENTEN<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 6

Häuser … Wohnturm nach Gaudi<br />

Inge liesegang, 61 Jahre<br />

Frau Liesegang ließ sich von der verspielten Form<br />

des Hauses inspirieren.<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 7

undesinitiative „Daheim statt Heim“<br />

SILVIA ScHMIDt Mdb ist behindertenbeauftragte der SPD-bundestagsfraktion und Initia-<br />

torin der bundesinitiative „Daheim statt Heim“<br />

Die Initiative setzt sich ein für die konsequente umsetzung des Grundsatzes „ambulant<br />

vor stationär“. Denn teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist ein Grundrecht für alle<br />

bürger.<br />

rEFErAtE<br />

Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ von Silvia Schmidt<br />

WAS WILL DIe InITIATIVe?<br />

1. Die Verwirklichung der Rechte älterer Menschen und der Menschen<br />

mit Behinderung auf ein Leben in der eigenen Häuslichkeit<br />

und in der Gemeinde.<br />

Heime sind eine Sonderwelt, in denen die Menschen von der Teilhabe<br />

am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. In der Sonderwelt<br />

„Heim“ wird die Menschenwürde auf freie Entfaltung eingeschränkt.<br />

Der Staatsrechtler Prof. Dr. Höfling hat einmal aufgelistet, welche<br />

Grundrechte verletzt werden:<br />

> das Grundrecht auf Leben<br />

> auf körperliche Unversehrtheit<br />

> das allgemeine Persönlichkeitsrecht<br />

> der Anspruch auf Achtung der Menschenwürde<br />

> das Grundrecht der körperlichen Bewegungsfreiheit<br />

und Freizügigkeit<br />

Die Charta der Rechte hilfe und pflegebedürftiger Menschen, die aus<br />

dem Runden Tisch Pflege hervorgegangen ist, und die vom BMG und<br />

BMFSFJ herausgegeben worden ist, spricht eine deutliche Sprache!<br />

Alle nur erdenklichen Selbstverständlichkeiten bei einem selbstbestimmten<br />

Leben zu Hause wie Nahrungszufuhr beispielsweise, werden<br />

darin geregelt. Ich zitiere: „Ihre Mahlzeiten sollen Sie möglichst<br />

auch außerhalb der regulären Essenszeiten – Ihrem Lebensrhythmus<br />

und Appetit entsprechend – zu sich nehmen können. Zwischenmahlzeiten<br />

und Getränke sollen jederzeit zur Verfügung stehen.“<br />

Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ wurde von Wissenschaftlern,<br />

Politikern, Pflegekräften, Behindertenbeauftragten, Trägern großer<br />

sozialer Einrichtungen und Betroffenen am 1. Dezember 2006 gegründet.<br />

2. Wir fordern ambulant statt stationär, d.h. einen Baustopp für<br />

neue Heime und den Abbau bestehender Heimplätze.<br />

Tatsächlich aber werden immer neue Heime aus dem Boden gestampft.<br />

Jüngstes Beispiel ist der Ort Igersheim in BadenWürttemberg:<br />

In der Presse wird der erste Spatenstich für den Bau eines<br />

1<br />

Seniorenzentrums gefeiert, es wird der „Pioniergeist“ der Verantwortlichen<br />

hochgejubelt und der Bürgermeister stellt sich als Wohltäter<br />

für seine Bürger dar. Igersheim ist kein Einzelfall, sondern ist Alltag<br />

in unserem Land. Beispielsweise baut die <strong>Lebenshilfe</strong> Ostallgäu eine<br />

Wohlanlage für 33 Menschen mit Behinderung.<br />

Den Baustopp für Heimneubauten und Abbau von bestehenden Heimplätzen<br />

fordern inzwischen 1.658 Unterstützer, darunter mitgliederstarke<br />

Sozialverbände wie der Sozialverband Deutschland, die Bundesarbeitsgemeinschaft<br />

Gemeinsam leben – gemeinsam lernen e. V., Mensch<br />

zuerst Netzwerk People First Deutschland e.V. und die Evangelische<br />

Stiftung Alsterdorf in Hamburg. Alle Verbände und Einzelunterzeichner<br />

zusammengerechnet, vertritt die Bundesinitiative „Daheim statt<br />

Heim“ bereits mehrere Millionen Bundesbürger.<br />

Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ kritisiert nicht das Pflegepersonal<br />

in den Heimen. Im Gegenteil, die Menschen dort leisten<br />

schwere und aufopferungsvolle Arbeit, die von unserer Gesellschaft<br />

viel zu wenig honoriert wird.<br />

Wie ist die gegenwärtige Situation? Derzeit leben über 900.000<br />

Menschen in Heimen. Der freie Journalist Christoph Lixenfeld hat in<br />

seinem soeben erschienen Buch „Niemand muss ins Heim“ neueste<br />

Zahlen vorgelegt:<br />

> Über 300.000 alte Menschen müssen sich im Heim ein<br />

Zimmer mit einem wildfremden Menschen teilen.<br />

> Mindestens 100.000 Menschen könnten zu Hause<br />

versorgt werden, wenn Geld in den Ausbau der ambulanten<br />

Infrastruktur gesteckt würde.<br />

> Jeder vierte könnte noch zu hause oder in wohngemeinschaf<br />

ten betreut werden!<br />

Warum ist es nicht wie im Hamburger Alsterdorf möglich, Menschen<br />

mit geistiger Behinderung in kleinen Wohnungen ein selbstbestimmtes<br />

Leben zu ermöglichen? Wir brauchen auch keine neuen<br />

Pflegeheime für ältere Menschen mit Behinderung. Hier haben wir<br />

die Schnittstelle mit der Pflegeversicherung. Anstatt Pflege in Fachpflegeheimen<br />

zuzulassen, kann sich auch die <strong>Lebenshilfe</strong> dafür einsetzen,<br />

dass kleine Wohngruppen mit ambulanter Pflege eingerichtet<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 8

undesinitiative „Daheim statt Heim“<br />

werden. Das ist in Alsterdorf und auch in Hephata Mönchengladbach<br />

geschehen – warum sollte das andernorts nicht gehen?<br />

Die älteren Menschen stimmen längst mit den Füßen ab und zögern<br />

den Einzug in ein Heim so lange wie möglich hinaus. Mit durchschnittlich<br />

87 Jahren ziehen die Menschen schweren Herzens in ein<br />

Heim und leben dort im Durchschnitt noch ein Jahr und drei Monate.<br />

Sie ziehen ins Heim, weil sie Hilfe brauchen und sich dorthin begeben,<br />

wo sie Hilfe erhalten. Es ist doch widersinnig!<br />

Viel klüger, aber vor allem auch menschenfreundlicher wäre es, die<br />

Hilfe zu den Menschen zu bringen. Dies gelingt längst in Dänemark,<br />

das von oben herab einen Baustopp für neue Heime beschlossen<br />

hat. Das gelingt in Schweden seit 30 Jahren, in dem über 250.000<br />

Menschen mit Alltagskompetenz als Assistenten arbeiten. Das gelingt<br />

in Bielefeld, in dem die Menschen in kleinen Wohnquartieren<br />

leben und ambulant betreut werden.<br />

Deutschland ist Schlusslicht in Europa, was die Gemeinde nahen Unterstützungssysteme<br />

angeht. Die Ratifizierung der UNKonvention<br />

über die Rechte von Menschen mit Behinderung ist deshalb besonders<br />

dringlich. Teilhabe fängt nicht beim Wohnen an. Von Anfang<br />

an müssen Kinder mit Behinderung Teil der Gesellschaft sein. Ihre<br />

Anwesenheit in Schulen und Kindergärten muss Normalität sein.<br />

Förderung und Zugehörigkeit von Anfang an – das ist Inklusion. Das<br />

fordert die Konvention – anstatt Eingliederung im Nachhinein, Zugehörigkeit<br />

von Anfang an fördern!<br />

Das Umbenennen von Heimen in Wohnstätten hilft dann eben auch<br />

nichts. Es muss von Anfang an ein selbstbestimmtes Leben gefördert<br />

werden. Voraussetzung dafür ist die Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen.<br />

Ohne Zugang z.B. zu Informationen, Gebäuden oder auch<br />

Bildungschancen gibt es keine Gleichberechtigung und keine selbstbestimmte<br />

Teilhabe.<br />

rEFErAtE<br />

3. Wir fordern daher den flächendeckenden Aus- und Aufbau individuell-<br />

bedarfsdeckender vernetzter Unterstützungsangebote für<br />

ältere und behinderte Menschen.<br />

Unsere Gegner sind die Kartelle der Heimträger und Leistungsanbieter.<br />

Längst haben sich Investoren auf den Bau von Billigheimen eingestellt.<br />

Sie bauen „Pflegefabriken“ für diejenigen, die sich keinen<br />

Platz in einer „Residenz“ leisten können. Die Heime werfen Renditen<br />

von bis zu zehn Prozent ab.<br />

Ein Artikel in einer der letzten Ausgaben des „Stern“ macht dies<br />

deutlich: Seit Ende vorigen Jahres hält der Investor Guy WyserPratte<br />

fünf Prozent an der börsennotierten Curanum AG in München, die<br />

mit 7.638 Pflegeplätzen einen Jahresgewinn von rund acht Millionen<br />

Euro erwirtschaftet. Wer noch etwas Gerechtigkeitssinn hat, wer<br />

noch ein Gefühl hat für Menschenwürde und Sozialstaatlichkeit, der<br />

kann nicht hinnehmen, dass mit der Pflegebedürftigkeit der Menschen<br />

ein Geschäft gemacht wird.<br />

Auf das Kostenargument trifft man aber allerorts: Kostenintensiv ist<br />

ein Begriff, der mir, wenn er benutzt wird, immer etwas wehtut.<br />

Wenn ich miterleben muss, dass eine Gesellschaft es nicht fertig<br />

bringt, Menschen zu unterstützen, die ihre Unterstützung brauchen,<br />

und ständig nur von Kosten redet, wird mir teilweise schwindlig.<br />

Ich verweise auf den Fall Leonhard in Hamburg. Man hat billigend<br />

in Kauf genommen das Gutachten hat es aufgezeigt –, dass das<br />

Leben dieses Mannes automatisch verkürzt wird, wenn er in eine<br />

Einrichtung kommt. Das ist skandalös. Es geht um SGB XII § 13. Dort<br />

steht: Ambulanten Leistungen der Sozialhilfe ist nur so lange Vorrang<br />

zu gewähren, solange sie nicht mit unzumutbaren Mehrkosten<br />

verbunden sind. In diesem Paragrafen ist aber auch geregelt, dass<br />

die Versorgung zumutbar sein muss. Das war im Fall Leonhard überhaupt<br />

nicht so. Man hat sich über das Kriterium der Zumutbarkeit<br />

hinweggesetzt.<br />

Der berechtigte Bedarf eines Einzelnen, das Wunsch und Wahlrecht,<br />

muss nicht nur im Persönlichen Budget Ausdruck finden; vielmehr<br />

muss dieser Bedarf, egal wie klein er ist, uns dazu veranlassen, der<br />

Menschenwürde eines jeden Einzelnen auch gerecht zu werden. In<br />

Kommunen und Ländern muss man endlich erkennen, dass die ambulante<br />

Versorgung insgesamt auch kostengünstiger ist. Pflegehochburgen<br />

und Wohnheime können sich die überschuldeten Kommunen<br />

nicht mehr leisten.<br />

Der Kostenvergleich von ambulant und stationär der überörtlichen<br />

Sozialhilfeträger zeigt: 23.172,00 Euro je Leistungsberechtigtem im<br />

Jahresdurchschnitt 2006 für stationäres Wohnen stehen 11.890,00<br />

Euro im ambulanten Wohnen entgegen. Das sind klare Zahlen!<br />

Umsteuern heißt hier aber nicht kaputt sparen: Mit der Förderung<br />

ambulanten Wohnens werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.<br />

Neben dem Teilhabeaspekt, den ich schon beschrieben habe, eröffnen<br />

sich durch die Belegung von bisher freiem Wohnraum neue<br />

Möglichkeiten zur Gestaltung des gemeindenahen Raums. Menschen<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 9

undesinitiative „Daheim statt Heim“<br />

mit Behinderung mitten in der Gesellschaft sind Mieter, Käufer und<br />

somit auch ein wirtschaftlicher Faktor. Gleichermaßen sind dies auch<br />

ältere Menschen. Das kann und darf nicht länger ignoriert werden.<br />

4. Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ fordert die Garantie der<br />

Wahlmöglichkeiten der Betroffenen.<br />

Denn, wenn wir das Wunsch und Wahlrecht nicht im Gesetz aufnehmen,<br />

sondern immer wieder beiseite schieben – im SGB IX steht,<br />

dass es bei der Budgetverteilung keine Mehrkosten geben dürfe –,<br />

dann brauchen wir uns mit Selbstbestimmung und dem Gedanken<br />

der Teilhabe überhaupt nicht mehr auseinanderzusetzen. Wir müssen<br />

die Bereiche SGB IX – das Budget darf die vorhergehenden Kosten<br />

nicht übersteigen –, SGB XII § 13 aufgreifen und ändern.<br />

Schwerstmehrfach behinderte Menschen müssen genauso wie jeder<br />

andere Mensch die Möglichkeit haben, da zu leben, wo sie leben<br />

möchten, egal wie hoch das Budget ist. Ich kann Ihnen versichern<br />

– das zeigen die Evangelische Stiftung Alsterdorf, der große Träger<br />

Hephata und das Johanneswerk –: Man ambu lantisiert; man nimmt<br />

schwerstmehrfachbehinderte Menschen aus den Einrichtungen heraus,<br />

ohne dass das höhere Kosten nach sich zieht.<br />

5. Wir fordern die Gewährleistung des Grundsatzes „Daheim<br />

statt Heim“ in allen gesetzes- und verwaltungstechnischen<br />

Regelungen und auf allen ebenen und in der Praxis.<br />

Es gibt positive Beispiele aus der Praxis, wie das nordrheinwestfälische<br />

Unna zeigt. Mit einfachsten Instrumenten wie einer Wohnberatung<br />

können in hervorragender Weise Kosten bei der Pflegeversicherung,<br />

der Krankenversicherung, der Eingliederungshilfe und der<br />

Altenhilfe gespart werden.<br />

Bei unseren Wohnungsbaugesellschaften stehen viele Wohnungen<br />

leer. Wir müssen keine neuen Einrichtungen bauen, sondern im Rahmen<br />

unserer gesetzgeberischen Möglichkeiten dafür sorgen, dass<br />

verstärkt barrierefreier Wohnraum geschaffen wird. Für KfWKredite<br />

sind im Bundeshaushalt 2008 100 Mio. Euro eingestellt. Ähnlich dem<br />

Co2Gebäudesanierungsprogramm werden zinsgünstige Kredite vergeben.<br />

Nocheinmal: Ambulante Pflege ist kostengünstiger.<br />

Während die Kosten der stationären Pflege von 1997 bis 2004 um<br />

31 Prozent stiegen, betrug die Ausgabensteigerung im selben Zeitraum<br />

im ambulanten Bereich gerade einmal 5 Prozent. Vor diesem<br />

Hintergrund frage ich mich ernsthaft, warum wir immer noch so den<br />

Schwerpunkt auf den stationären Bereich legen.<br />

6. Wir fordern die Beteiligung der Betroffenen an dem Reformprozess<br />

nach der Devise „nichts über uns ohne uns“.<br />

Die Leistungs und die Kostenträger haben kein Interesse daran, den<br />

Menschen mit Behinderungen das Wunsch und Wahlrecht zu gewähren.<br />

Die Menschen mit Behinderungen könnten ja den Wunsch<br />

äußern, woanders zu leben als dort, wo sie jetzt leben. Deshalb müssen<br />

wir die älteren und die Menschen mit Behinderung darin bestärken<br />

rEFErAtE<br />

und sie dabei unterstützen, ihre eigenen Zukunftsperspektiven zu<br />

entwickeln und nicht klein beizugeben, wenn ihnen ein freier Heimplatz<br />

angeboten wird.<br />

Die Stadt Bielefeld – an vorderster Front der Dezernent Tim Kähler –<br />

betont: Wir schaffen konsequent die Nachfrage nach Heimplätzen<br />

ab, wir lassen diese Nachfrage gar nicht mehr aufkommen, weil wir<br />

so viele andere Alternativen für ein selbst bestimmtes Leben im Alter<br />

schaffen.<br />

Im Mittelpunkt unserer Initiative stehen der Mensch und seine Wahlfreiheit<br />

für „Daheim“ statt Heim. Unterstützen Sie uns mit Ihrem<br />

Eintrag in unsere Unterstützerliste! Unterstützen Sie uns, in dem Sie<br />

vor Ort aktiv werden!<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 10

Häuser ... Potala Palast, Tibet<br />

Peter schütze, 45 Jahre<br />

Herr Schütze bevorzugt übersichtliche, klare Formen.<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 11

Wohnen wie andere –Unterstütztes Wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG 1 hat das Konzept des Unter-<br />

stützten Wohnens in der Hausgemeinschaft entwickelt, um auf der<br />

Grundlage dieses Konzeptes seine Wohnangebote zu modernisieren<br />

und inhaltlich weiterzuentwickeln. Das Konzept wird als Beitrag zur<br />

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe verstanden.<br />

Das Konzept hat unterschiedliche historische, fachliche und sozialrechtliche<br />

Ausgangspunkte, die bei der Entwicklung des Konzepts der Hausgemeinschaft<br />

einbezogen wurden.<br />

1. AusgAngspunkte<br />

säulen der eingliederungshilfe: stationär und ambulant<br />

LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG ist ein Elternverein mit ca. 1.500<br />

Mitgliedern. Nach den Erfahrungen der Aussonderung und Ermordung<br />

von behinderten Menschen im deutschen Faschismus wurde<br />

der Elternverein 1956 von einem Hamburger Juden gegründet. Zunächst<br />

setzte sich der Verein für die Beschulung von behinderten Kindern<br />

ein.<br />

In den siebziger Jahren wurde das Konzept der stadtteilintegrierten<br />

Wohngruppe als Alternative zum Heim entwickelte und in Hamburg<br />

als die Wohnform für Menschen mit Behinderung durchgesetzt. Jeweils<br />

acht Menschen mit unterschiedlichen Unterstützungsbedarf<br />

(alle Bedarfsgrupppen) leben selbstbestimmt und mit einer hohen<br />

Lebensqualität in einer Wohnung im normalen Wohnumfeld zusammen.<br />

Rechtlich handelt es sich bei der Wohngruppe allerdings um<br />

ein (Kleinst-)Heim.<br />

In Hamburg werden seit 20 Jahren auch ambulante pädagogische<br />

Leistungen für Menschen mit Behinderung angeboten, die in der<br />

eigenen Wohnung leben. Die Pädagogische Betreuung im eigenen<br />

Wohnraum (PBW), wie in Hamburg die Fachleistungsstunde heißt,<br />

ist ein Erfolgsmodell: Die PBW ermöglichte vielen Wohngruppenbewohnern<br />

in die eigene Wohnung zu ziehen. Trotz stetiger Reduzierung<br />

des Umfangs der Unterstützung ziehen nur wenige Menschen<br />

in eine Wohngruppe zurück. LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG<br />

unterstützte 2007 erstmals mehr Menschen ambulant als stationär.<br />

Trotz Pflegeversicherung und Hilfe zur Pflege werden Menschen<br />

1 Leben mit Behinderung Hamburg, Sozialeinrichtungen, gemeinnützige GmbH: Rahmen-<br />

konzeption für betreute Wohngruppen. Hamburg 1995<br />

martin rösner ist Bereichsleiter Unterstütztes Wohnen West LeBen mit BeHinDerUnG<br />

HamBUrG.<br />

mit der Hausgemeinschaft „max-B“ wurde ein Konzept entwickelt, das stadtteilintegriertes<br />

Wohnen in der eigenen Wohnung unabhängig vom Unterstützungsbedarf und unabhängig<br />

von der Leistungsform realisiert.<br />

referate<br />

Wohnen wie andere – unterstütztes Wohnen in der Hausgemeinschaft von Martin Rösner<br />

2<br />

mit hohem Unterstützungsbedarf von einem Leben in der eigenen<br />

Wohnung mit ambulanten Hilfen eher ausgeschlossen. Wirtschaftliche<br />

Rahmenbedingungen führen bei vielen Klienten nur zu ein bis zwei<br />

persönlichen Kontakten pro Woche. Im Durchschnitt erhalten die Klienten<br />

3–3,5 Stunden face-to-face-Leistung.<br />

Ende der 90er Jahre hatten sich zwei Säulen in der Hamburger Eingliederungshilfe<br />

herausgebildet: die (stationäre) Wohngruppe und die<br />

pädagogische Betreuung in der eigenen Wohnung. Die Rahmenbedingungen<br />

ambulanter Hilfen verhinderten jedoch, dass viele Menschen<br />

mit Behinderung eine wirkliche Entscheidung zwischen Wohngruppe<br />

und eigener Wohnung treffen konnten.<br />

Unzufrieden mit dieser Situation und aufgrund der Erfahrung, dass viele<br />

Menschen mit Behinderung sich mehr soziale Kontakte wünschten,<br />

baute bzw. ließ LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG zwei Häuser<br />

mit je 9 bzw.14 Wohnungen für ein bzw. zwei Personen bauen. Die<br />

Mieter erhalten die eben genannten Leistungen durch Dienstleister<br />

ihrer Wahl. Soziale Kontakte im Haus werden durch Mitarbeiter von<br />

LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG erfolgreich unterstützt.<br />

Wohnen wie andere: Wohnwünsche von jungen Menschen<br />

mit Behinderung<br />

Von großer Bedeutung für die konzeptionellen Überlegungen zur<br />

Weiterentwicklung der Wohn- und Unterstützungsangebote war die<br />

Untersuchung von Frau Dr. Metzler zu den Wohnwünschen von jungen<br />

Menschen mit Behinderung2 .<br />

Frau Dr. Metzler kam in der Untersuchung zu dem nicht wirklich<br />

überraschenden Ergebnis: „Menschen mit Behinderung wollen ihr eigenes<br />

Leben gestalten und eingebunden sein in das soziale Netzwerk<br />

mit Menschen ohne Behinderung.“ Nur 13% der Befragten wollten in<br />

einem Heim wohnen.<br />

Bei der Planung neuer Wohn- und Unterstützungsstrukturen, die Bedürfnisse<br />

von Menschen befriedigen wollen, muss dieses Ergebnis<br />

berücksichtigt werden. Die eigene Wohnung – ob sie nun allein oder<br />

gemeinsam mit anderen bewohnt wird, ist für Menschen mit Behinderung<br />

genauso wichtig wie für alle anderen Menschen.<br />

2 Metzler, H.; Rauscher; C.: Wohnen inklusiv. Wohn- und Unterstützungsangebote für<br />

Menschen mit Behinderungen in Zukunft. Projektbericht. Hrsg. vom Diakonischen<br />

Werk Württemberg. Stuttgart 2004<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 12

wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

Bei der Planung von Wohn und Unterstützungsangeboten müssen<br />

deshalb Wohnungsgrößen realisiert werden, die es den Menschen<br />

möglich macht, Einfluss auf ihre realen Lebensbedingungen zu nehmen.<br />

Die Personenzahl im gemeinschaftlichen Leben innerhalb einer<br />

Wohnung sollte deshalb nicht vier bis fünf Personen übersteigen.<br />

Ambulant vor stationär: bessere Rahmenbedingungen<br />

für ambulante Unterstützung<br />

Will man mit dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ ernst machen<br />

und die Rahmenbedingungen für ein Wohnen in der eigenen Wohnung<br />

verbessern, braucht es mehr als die bloße Veränderung von Wohnungsgrößen.<br />

Die Rahmenbedingungen können auf zwei Wegen verbessert<br />

werden:<br />

1. der umfang der ambulanten hilfen wird vergrößert.<br />

Durchschnittliche pädagogische Unterstützungsumfänge von 3,5 Stunden<br />

pro Woche verhindern, dass viele Menschen mit Behinderung ihren<br />

Wunsch nach einem Wohnen in der eigenen Wohnung realisieren<br />

können.<br />

Von ambulanten Wohngemeinschaften in <strong>Berlin</strong> wurde die Grundidee<br />

einer ambulanten Tagespauschale zur Idee einer ambulanten<br />

Leistung für ein Wohnen in Gemeinschaft (Wohn und Hausgemeinschaft)<br />

weiterentwickelt.<br />

In der Zielvereinbarung zwischen LEBEN MIT BEHINDERUNG HAM<br />

BURG SOZIALEINRICHTUNGEN gGmbH und der Behörde für Soziales,<br />

Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz zur Weiterentwicklung<br />

des stationären und ambulanten Hamburger Hilfesystems für behinderte<br />

Menschen konnte eine neue ambulante Leistung, die ambulant<br />

betreute Wohngemeinschaft3 vereinbart werden. Ambulante<br />

Tagespauschalen für alle Hilfebedarfsgruppen (Metzler, HMBWVerfahren)<br />

betragen durchschnittlich ca. 75% der stationären Maßnahmenpauschale.<br />

Der Umfang ambulanter Leistungen konnte damit<br />

deutlich angehoben werden. Ein Zugang zur ambulanten Unterstützung,<br />

auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, wurde<br />

formell geschaffen. Die Zukunft wird zeigen, ob mit der Inanspruchnahme<br />

dieser Leistung für Menschen mit großem Unterstützungsbedarf<br />

auch bedarfsdeckende Unterstützung organisiert und erbracht<br />

werden kann. Auf diesem Weg sind von allen Beteiligten noch hohe<br />

Anforderungen zu bewältigen.<br />

2. die organisation der ambulanten und stationären leistungserbringung<br />

rückt näher zusammen und erfolgt aus einer<br />

hand und aus einem Team.<br />

Zur den Rahmenbedingungen ambulanter Leistungsorganisation gehört,<br />

dass Fahrzeiten pauschal einberechnet sind und nicht entsprechend<br />

des realen Umfangs abgerechnet werden können. Dies führt<br />

dazu, dass kurze Unterstützungszeiten oder spontane bzw. ungeplante<br />

Unterstützung nicht wirtschaftlich erbracht werden können.<br />

Will man erreichen, dass mehr Menschen mit Behinderung in der<br />

3 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/sozialesfamilie/infoline/allgemeine<br />

informationen/sgb12/ambulantbetreutewohngemeinschaft.html<br />

eigenen Wohnung leben können, müsste sich dies ändern. Erreichbar<br />

wäre dies durch eine reale Abrechnungsmöglichkeit der Fahrzeit<br />

oder durch eine Verbindung ambulanter und stationärer Leistungserbringung.<br />

Da eine reale Abrechnung der Fahrzeiten mit dem Kostenträger äußerst<br />

unwahrscheinlich zu erreichen ist, müssen Wohn und Unterstützungskonzepte<br />

unabhängig vom Kostenträger vorangetrieben werden.<br />

Das Zusammenrücken von stationärer und ambulanter Leistung<br />

ist deshalb eine unverzichtbare Option.<br />

Ambulantisierung: ein Sparprogramm?<br />

Die Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit u. Verbraucherschutz<br />

(BSG) ist 2005 an die Leistungserbringer mit der Idee herangetreten,<br />

künftig 30% der stationär betreuten Menschen d.h. ca. 800 Menschen<br />

in Hamburg mit ambulanten Hilfen zu unterstützen zu erreichen.<br />

4 Insbesondere Menschen der Bedarfsgruppen 1 und 2 sollten<br />

aus Wohngruppen ausziehen. Nachdem erkennbar wurde, dass dies<br />

nicht ausreichen würde, um das Ziel zu erreichen, sollten auch Menschen<br />

mit Bedarfgruppe 3 einbezogen werden.<br />

Das Ziel der der BSG wurde deutlich formuliert: nachhaltige Kostensenkungen<br />

sollten erreicht werden. Im gleichen Zeitraum wurden der<br />

Haushalt der Hamburger Eingliederungshilfe 12 Millionen Euro5 gekürzt.<br />

Die wirtschaftliche Logik dieses Vorhabens liegt auf der Hand:<br />

die Fallkosten für Menschen mit geringerem Unterstützungsbedarf<br />

sind trotz Einführung der Bedarfgruppen, die mit unterschiedlich hohen<br />

Maßnahmepauschalen auf den unterschiedlich hohe Bedarfe reagieren,<br />

bei ambulanten Hilfen insbesondere bei den niedrigen Bedarfsgruppen<br />

deutlich geringer als die stationären. Der Einspareffekt gegenüber<br />

den stationären Hilfen ist dort am größten. 6<br />

4 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bsg/soziales/behinderung/ambulant<br />

betreuteswohnendatei,property=source.pdf, S. 3<br />

5 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/pressemeldungen/2004/juni/23/20040623<br />

bsfhaushalt.html<br />

6 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/pressemeldungen/2008/februar/13/20080213<br />

bsgambulantisierung.html<br />

rEFErAtE<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 13

wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

Die Folgen eines solchen Programms sind allerdings fatal. Menschen<br />

mit großem Unterstützungsbedarf würden in stationären Einrichtungen<br />

konzentriert. Die Teilhabe am Leben der Gesellschaft und Gemeinschaft<br />

würde sich, nach mehreren Nullrunden bei den Erlösen in den letzten<br />

Jahren und aufgrund der geringen Steigerungsraten der Maßnahmenpauschalen<br />

in den Bedarfgruppen 4 und 5, auf ein beaufsichtigtes<br />

Zusammensein in einer Wohnung reduzieren.<br />

Dieses Programm fügte der Idee eines selbstbestimmten Lebens in<br />

einer eigenen Wohnung einen unermesslichen Schaden zu:<br />

> Es würde einen nicht unwesentlichen Teil der Menschen mit Behinderung<br />

von einem selbstbestimmten Leben in der eigenen Wohnung<br />

ausschließen.<br />

> Die ökonomisch bedingte Verkürzung von Ambulantisierungsbemühungen<br />

enthält einen unauflösbaren Widerspruch: die mit dem<br />

unterstützten Wohnen in der eigenen Wohnung verbundene Idee<br />

eines selbstbestimmten Lebens mit Teilhabe am Leben der Gesellschaft<br />

wird gerade denen verwehrt, die davon am meisten profitieren<br />

würden. Vollends unerträglich wird es, wenn in biologistischer<br />

Manier und in Ignoranz gegenüber der fachlichen Weiterentwicklung<br />

der Rehabilitationstheorie unterstütztes Wohnen in der eigenen<br />

Wohnung an individuelle Kompetenzen gekoppelt wird.<br />

> Ambulantisierung würde zu einer Zwangsbeglückung: Wer verließe<br />

eine zufrieden stellende und selbstbestimmte Lebenssituation in<br />

einer Wohngruppe freiwillig, wenn er oder sie als Motiv der Ambulantisierung<br />

Einsparungen und die Reduzierung von Unterstützungsleistungen<br />

vermutet?<br />

> Eine fiskalisch gesteuerte Engführung von Ambulantisierung entzöge<br />

einer von Kostenträgern und Leistungserbringern gemeinsamen<br />

vorangetriebenen und verantworteten Arbeit an der Weiter<br />

entwicklung der Leistungsstrukturen der Eingliederungshilfe jegliche<br />

vertrauensvolle Grundlage.<br />

Obwohl in Hamburg wesentliche Rahmenbedingungen dieses Programms<br />

verändern werden konnten, gilt es weiterhin wachsam zu<br />

sein. Die Gefahr der Aussonderung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf<br />

ist vorläufig abgewendet, aber noch nicht gebannt.<br />

Im einem Konsenspapier zur Weiterentwicklung der Hamburger<br />

Ein gliederungshilfe für Menschen mit Behinderung7 erklärten am<br />

07.03.2005 der Sozialhilfeträger (BSF), die Spitzenverbände der Freien<br />

Wohlfahrtspflege, Verbände der Träger privater Einrichtungen<br />

und die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen,<br />

dass der Übergang zu ambulanten Hilfen freiwillig erfolgen<br />

solle und reversibel sein kann. Damit wurde für die betroffenen Men<br />

7 http://www.laghhamburg.de/homepage032002/Konsens.htm<br />

schen und ihre Angehörigen und rechtlichen Betreuer die notwendige<br />

Sicherheit bezüglich der Freiwilligkeit des Prozesses geschaffen<br />

Grundsätzlich muss die Erkenntnis, die schon Prof. Dörner vor vielen<br />

Jahren zum Ausgangspunkt seiner Ambulantisierung in Gütersloh8 machte, zur Grundlage von Strukturveränderungen gemacht werden:<br />

Bei der Veränderung von Systemen und Strukturen der Eingliederungshilfe<br />

muss man mit dem Schwierigen beginnen. Menschen<br />

mit hohem Unterstützungsbedarf müssen am Ausgangspunkt und<br />

nicht am Ende dieser Überlegungen stehen. Nur so kann verhindert<br />

werden, dass Menschen mit großem Unterstützungsbedarf auf der<br />

Strecke bleiben. Erforderliche Veränderungen für die Menschen mit<br />

geringem Unterstützungsbedarf zu erreichen, ist auf diesem Weg<br />

nicht mehr schwierig.<br />

„Ambulant vor stationär“ kann deshalb nur für alle gelten: Jeder<br />

Mensch, egal wie behindert, muss ein Recht auf das Wohnen in der<br />

eigenen Wohnung mit der dafür erforderlichen Unterstützung haben.<br />

Dieses Recht darf nicht abhängig gemacht werden vom Vorhandensein<br />

bestimmter Fähigkeiten. Jeder Mensch kann in der eigenen<br />

Wohnung leben, wenn die für die Organisation der Unterstützung<br />

notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.<br />

Noch muss um das Recht auf ein Wohnen in der eigenen Wohnung<br />

gekämpft werden. Das Persönliche Budget gibt auch Menschen mit<br />

hohem Unterstützungsbedarf und ihren Unterstützern ein Mittel in<br />

die Hand, den Wunsch nach dem Leben in der eigenen Wohnung in<br />

die eigene Hand zu nehmen und die dafür notwendigen finanziellen<br />

Mittel einzufordern. Vielleicht könnten diese Budgetanträge sogar<br />

dazu beitragen, ausreichende Unterstützung für ein Leben in der<br />

8 Dörner, K.: Auf dem Weg zur Heimlosen Gesellschaft,<br />

http://bidok.uibk.ac.at/library/imp2703doernergesellschaft.html<br />

rEFErAtE<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 14

wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

eigenen Wohnung für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf<br />

durchzusetzen. Damit wäre es möglich, dass Menschen mit Behinderung<br />

endlich ihr Wunsch und Wahlrecht wahrnehmen und sich für<br />

eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn und Unterstützungssituation<br />

entscheiden könnten.<br />

2. DAS konZePT DeR HAUSGeMeInScHAFT<br />

Die Hausgemeinschaft – das Wohnhaus<br />

Leitidee des Konzepts der Hausgemeinschaft war ein Haus, in dem<br />

Menschen mit Behinderung unabhängig vom Umfang ihres Unterstützungsbedarfs<br />

und der Art der Hilfe in der eigenen Wohnung leben<br />

können. Die Konkretisierung der Grundidee soll am Beispiel der<br />

ersten Hausgemeinschaft am Rande des Hamburger Schanzenviertels<br />

vorgestellt werden.<br />

Im September 2006 hat LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG zwei<br />

stationäre Wohngruppen für 14 Menschen geschlossen. Sie zogen<br />

zusammen mit fünf weiteren Personen in die erste Hausgemeinschaft<br />

und erhalten dort stationäre oder ambulante Leistungen.<br />

In der Hausgemeinschaft MAXB leben 19 Menschen in elf Wohnungen.<br />

Im Haus sind acht Wohnungen für Menschen vorhanden<br />

sein, die alleine in einer Wohnung leben wollen. Gemeinschaftlich<br />

bewohnte Wohnungen werden von max. vier Personen bewohnt.<br />

Die Bewohner einer Wohngemeinschaft werden ambulant unterstützt,<br />

die anderen beiden Wohngemeinschaften sind stationäre<br />

Wohngruppen.<br />

In der Hausgemeinschaft werden bei zwölf Personen ambulante und<br />

bei sieben Personen stationäre Leistungen erbracht. Im Haus wohnen<br />

derzeit Menschen mit den Bedarfgruppen zwei bis vier. Mehrere<br />

Bewohner haben eine Pflegestufe. Bewohner mit ambulanter Unterstützung<br />

und einer Pflegestufe werden von einem Pflegedienst<br />

unterstützt.<br />

Die Funktionsräume für Mitarbeiter (Büro) sind nicht Teil der Wohnungen.<br />

Alle Bäder sind barrierefreie Duschbäder, ein Pflegebad wird<br />

gemeinschaftlich genutzt. Im Haus gibt es weitere gemeinschaftlich<br />

genutzte Räume, die Begegnung und Kontakte innerhalb des Hauses<br />

ermöglichen und für Feste außerhalb der Wohnung genutzt werden<br />

können.<br />

Die Hausgemeinschaft – Teil eines Wohnprojekts<br />

Die Hausgemeinschaft ist aktiver Teil eines Wohnens in lebendiger<br />

Nachbarschaft. Das Haus ist gut mit barrierefreien öffentlichen Verkehrsmitteln<br />

erreichbar und liegt in einem Umfeld von leicht Einkaufsmöglichkeiten<br />

und attraktiven Freizeitangeboten.<br />

Das Haus ist eines von neun Häusern des Wohnprojekts MAXB<br />

Arbeiten Wohnen Kultur. Das ganze Wohnprojekt wurde von einer<br />

Wohnungseigentümergemeinschaft bestehend aus Baugemeinschaften<br />

und einer Baugenossenschaft gemeinsam mit der Architektin<br />

Iris Neitmann errichtet. Leitidee des Projektes war die Reali<br />

sierung einer „dörflichen Nachbarschaft in der Stadt mit Platz für<br />

alle Lebensphasen“. 9 Es sollt über die einzelnen Hausgemeinschaften<br />

hinaus ein städtisches Quartier gestaltet werden, in dem alle Generationen<br />

ihren Raum finden.<br />

Auf über 8000 qm entstanden in neun Häusern 105 Miet und Eigentumswohnungen<br />

für 150 Erwachsene und 72 Kinder. Jedes Haus<br />

verfügt über Gemeinschaftsräumen. In einem Haus befinden sich 4<br />

Praxen, 2 Büros und ein Cafe. Gemeinsam werden drei ineinander<br />

übergehende Innenhöfe, eine Tiefgarage und ein Blockheizkraftwerk<br />

genutzt. 10 Einzelne Häuser haben sich ein Motto wie z.B. „Jung und<br />

Alt“ gegeben. Im Wohnprojekt leben in zwei Häusern Menschen mit<br />

geistiger und psychischer Behinderung.<br />

Ein Teil der Häuser sind als Eigentümerprojekte, der andere Teil wurde<br />

von einer Baugenossenschaft realisiert. Das Wohnprojekt wurde<br />

von der Architektin gemeinsam mit den künftigen Bewohnern unter<br />

großem kommunikativem Aufwand geplant. Auf den regelmäßigen<br />

Wohnprojekttreffen wurde das gesamte Bauvorhaben in den einzelnen<br />

Phasen diskutiert, geplant und entschieden.<br />

Das Wohnprojekt wurde 2007 vom Hamburger Senat als ein vorbildliches,<br />

famlienfreundliches Wohnquartier ausgezeichnet. Besonders<br />

der gemeinschaftliche Ansatz gegenseitiger Hilfe und Unterstützung,<br />

das Zusammenleben verschiedener Generationen und Kulturen, die<br />

Freizeitmöglichkeiten und die familien, behinderten und kindgerechte<br />

Gestaltung überzeugten die Jury. 11<br />

Das Wohnprojekttreffen tagt auch heute noch regelmäßig. Der gemeinsame<br />

Nenner des Wohnprojekts – die „Lust an gemeinschaftlichen<br />

Aktivitäten“ 12 – wird gepflegt. Unter Beteiligung aller Bewohner<br />

wurde ein erstes Projektfest organisiert und durchgeführt. Das<br />

Wohnprojekttreffen beschäftigt sich nach dem Ende der Bauphase<br />

jetzt stärker mit sozialen Fragen des Zusammenlebens. Am Trägertreffen<br />

nehmen Bewohner der Hausgemeinschaft regelmäßig teil.<br />

Die Hausgemeinschaft – eigentum und Vermietung<br />

Die Hausgemeinschaft wurde im Eigentum einer Baugenossenschaft<br />

im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus realisiert. Das Haus wurde<br />

so geplant, dass später durch einfache Umbauten die Gesamtfläche<br />

eines Geschosses in drei Wohnungen aufgeteilt werden kann und einer<br />

anderen Nutzung zugeführt werden könnte. Der behinderungsbedingte<br />

Mehraufwand für die vollständige Barrierefreiheit und das<br />

Pflegebad wurde durch Mittel der Aktion Mensch unterstützt.<br />

LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG hat sich bewusst gegen Eigentum<br />

und die damit verbundene Rolle als Vermieter entschieden. Wir<br />

9 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/stadtentwicklungumwelt/bauen<br />

wohnen/familienfreundlicheswohnquartier/wettbewerbaltonamaxbarbeiten<br />

wohnenkultur,property=source.pdf, S. 1<br />

10 http://www.wkhamburg.de/fileadmin/pdf/ueberuns/JB_06_SG.pdf, S.18<br />

11 http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/stadtentwicklungumwelt/bauen<br />

wohnen/familienfreundlicheswohnquartier/2007preisverleihung.html<br />

12 ebenda, S.17<br />

rEFErAtE<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 15

wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

wollen Menschen mit Behinderung möglichst nur als Dienstleister<br />

gegenübertreten. Die Baugenossenschaft vermietet erfreulicherweise –<br />

dies ist leider nicht selbstverständlich – direkt an die Menschen mit<br />

Behinderung, auch an die Bewohner der Wohngemeinschaft.<br />

Die Flächen der beiden Wohnungen, in denen stationäre Dienstleistungen<br />

erbracht werden, sind an LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG<br />

vermietet. Die Kosten der Gemeinschaftsräume sind anteilmäßig auf<br />

alle Mieter umgelegt.<br />

Die Hausgemeinschaft – das Heimgesetz<br />

Die stationäre Leistungserbringung für sieben Menschen in zwei<br />

Wohnungen unterliegt den üblichen Anforderungen des Heimgesetzes.<br />

Die Bedeutung einer künftigen Weiterentwicklung des Heimgesetzes<br />

zu einem Verbraucherschutzgesetz, das auch ambulante<br />

Leistungserbringer einbezieht, bleibt zunächst abzuwarten.<br />

Die ambulante Leistungserbringung bei 12 Bewohnern unterliegt<br />

nicht dem Heimgesetz. Mietvertrag und Dienstleistungsvertrag sind<br />

nicht gekoppelt. Die Mieter wählen den Dienstleister, sofern erforderlich,<br />

selbständig oder mit Unterstützung ihrer rechtlichen Betreuer<br />

aus.<br />

Die Hausgemeinschaft – die organisation der Leistungserbringung<br />

Unter dem Dach der Hausgemeinschaft werden von einem Hausteam<br />

stationäre Leistungen erbracht. Die Mitarbeiter des Hausteams<br />

erbringen auch ambulante Leistungen für Mieter, wenn diese sich<br />

entscheiden, ambulante Leistungen vom stationären Leistungserbringer<br />

einzukaufen. Der Vorteil einer Beauftragung des Hausteams<br />

mit der ambulanten Leistung ist die Möglichkeit, erforderliche Unterstützungsleistungen<br />

kleinteilig oder kurzfristig zu erbringen.<br />

rEFErAtE<br />

Zu den verschiedenen ambulanten Leistungen gehören Pädagogische<br />

Betreuung im eigenen Wohnraum (PBW), Wohnassistenz und ambulante<br />

betreute Wohngemeinschaft. Ambulante pflegerische Leistungen<br />

der Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege, die eine Zulassung<br />

als Pflegedienst zur Voraussetzung haben, werden von einem Pflegedienst<br />

in Zusammenarbeit mit dem Hausteam erbracht.<br />

Im Hausteam arbeiten Sozialpädagogen, pädagogische und pflegerische<br />

Fachkräfte, Assistenzkräfte, Reinigungskräfte und junge Menschen<br />

im Freiwilligen Sozialen Jahr/ZDL. Derzeit umfasst das gesamte<br />

Team 10,35 Stellen. Der Pflegedienst ist momentan mit ca. einer halben<br />

zusätzlichen Stelle tätig. Nachtbereitschaft wird vom Hausteam<br />

geleistet. Menschen, die einen höheren nächtlichen Unterstützungsbedarf<br />

haben, der nur durch eine Nachtwache gedeckt werden kann,<br />

können nicht einziehen, da eine Nachtwache mit den Kostensätzen<br />

nicht finanzierbar.<br />

Der persönliche Hilfeplan ist der Ausgangspunkt einer Planung und<br />

Organisation der unterschiedlichen Unterstützungsleistungen in der<br />

Hausgemeinschaft. In der Planung und Organisation wird kein qualitativer<br />

Unterschied zwischen stationärer und ambulanter Leistung<br />

gemacht. Die Planung pflegerischer Hilfen ist Bestandteil der Hilfeplanung<br />

und erfolgt ggfs. in enger Abstimmung mit den Mitarbeitern<br />

des Pflegedienstes. In der Hilfeplanung werden Ressourcen des<br />

familiären und sonstigen Netzwerkes erfasst und eingeplant.<br />

Bei der Umsetzung der Hilfeplanung in die Organisation des Alltags<br />

und in den Dienstplan wird zwischen folgenden Unterstützungsstrukturen<br />

unterschieden:<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 16

wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

> ansprechbarkeit/notruf<br />

Jede Wohnung im Haus ist mit einem Notruf ausgestattet. Mitarbeiter<br />

können darüber hinaus jederzeit von Bewohnern für kleine<br />

ungeplante Hilfen angesprochen werden.<br />

> Planungsgespräche / besondere unterstützung<br />

In regelmäßigen Planungsgesprächen planen Bewohner und Bezugsmitarbeiter<br />

die Aktivitäten der nächsten Zeit. Besondere Unterstützungssituationen<br />

wie z.B. Facharztbesuche werden ebenfalls<br />

vom Bezugsmitarbeiter oder einem anderen festgelegten<br />

Mitarbeiter unterstützt.<br />

> tägliche unterstützung<br />

Alltägliche (Lern)Unterstützung wird durch im Dienstplan geplante<br />

Mitarbeiter erbracht. Die konkrete Planung der Unterstützung<br />

wird vom Bezugsmitarbeiter vorgenommen.<br />

> gemeinschaftliche angebote<br />

In der Hausgemeinschaft organisieren Bewohner ihr soziales Leben<br />

innerhalb des Hauses häufig selbst. Sie laden sich gegenseitig<br />

ein und treffen Verabredungen zu gemeinsamen Aktivitäten.<br />

Mitarbeiter organisieren zusammen mit Bewohnern gelegentliche<br />

Kaffeerunden, gemeinsame Mahlzeiten am Wochenende, oder<br />

Filmabende.<br />

Anders als in der klassischen ambulanten Arbeit wird ein Teil der<br />

Unterstützungsleistung durch Mitarbeiter erbracht, die nach Dienstplan<br />

eingeteilt sind. Der Anteil geplanter oder terminierter Unterstützungsprozesse<br />

hat im Vergleich zur Wohngruppe zugenommen.<br />

Zu den, mit dem Wechsel verbundenen Schwierigkeiten gehörten,<br />

dass ein Arbeiten in einem Haus mit mehreren Bewohnern auf mehreren<br />

Stockwerken eine neue Form der persönlichen und kollektiven<br />

Arbeitsorganisation erfordert. Die Bewohner der Hausgemeinschaft<br />

hatten allerdings damit weniger Probleme als Mitarbeiter: Sie nutzten<br />

die, sich aus den Umstellungsschwierigkeiten ergebenden Unterstützungslücken<br />

und Freiräume, aktiv für Selbsthilfeprozesse.<br />

Im Hausteam der Hausgemeinschaft wird heute eine Mischung aus<br />

ambulanten und stationären Arbeitsstrukturen praktiziert. Die Zusammenarbeit<br />

mit dem Pflegedienst ist eng und hat große Bedeutung<br />

für eine erfolgreiche Arbeit bei einzelnen Bewohnern.<br />

Die Hausgemeinschaft – Hausversammlung<br />

und Interessenvertretung<br />

Der Veränderungsprozess wird durch eine regelmäßige Versammlung<br />

aller Bewohner des Hauses unterstützt. Ein Bewohner wurde<br />

von der Hausversammlung zum Interessenvertreter gewählt.<br />

3. eRGeBnISSe UnD ZUkUnFTSTHeMen<br />

rEFErAtE<br />

ergebnisse ambulant unterstützten Wohnens in der Hausgemeinschaft<br />

und in ambulanten Wohngemeinschaften<br />

Hausgemeinschaft<br />

Alle Bewohner der Hausgemeinschaft, d.h. auch diejenigen, die<br />

stationär leben, schätzen die Bedeutung der „eigenen“ Wohnung<br />

sehr hoch ein. Das Selbstbewusstsein in Bezug auf die Kompetenzen<br />

einer eigenständigen Lebensgestaltung ist gewachsen, die eigenen<br />

Unterstützungsbedarfe sind klarer konturiert.<br />

Soziale Kontakte zwischen den Bewohnern der Hausgemeinschaft<br />

sind vielfältig und werden eigenständig und unabhängig von Mitarbeitern<br />

gepflegt. Konflikte im Zusammenleben, die es in der Wohngruppe<br />

mit sieben Personen gab, haben sich deutlich verringert.<br />

Die Bewohner der Hausgemeinschaft sind bekannte und akzeptierte<br />

Mitglieder des Wohnprojekts. Nachbarschaftliche Kontakte sind alltäglich<br />

und werden in unterschiedlichen Intensitäten gepflegt.<br />

Die Möglichkeiten des Stadtteils werden alltäglich für Einkauf und<br />

Freizeit genutzt.<br />

Die Hausbewohner haben sich mit der Hausversammlung ein eigenes<br />

Forum gegeben, in dem sie Fragen des Zusammenlebens besprechen<br />

und regeln, sowie gemeinsame Interessen formulieren und<br />

verfolgen.<br />

Ambulante Wohngemeinschaften<br />

In 2006 und 2007 wurden bei LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG<br />

sieben Wohngruppen mit insgesamt 52 Plätzen in 12 ambulante<br />

Wohngemeinschaften umgewandelt.<br />

Das bisherige Ergebnis des Ambulantisierungsprozesses, d.h. das Ergebnis<br />

der Umwandlung einer stationären in ambulante Unterstützung,<br />

wird von 2007 bis 2010 von der Hochschule für angewandte<br />

Wissenschaft, Fakultät Wirtschaft und Soziales, Department Pflege<br />

und Management evaluiert. 50 Nutzer von Wohngruppen, Angehörige<br />

und Mitarbeiterinnen werden von zu den Ergebnissen befragt.<br />

Die Zwischenergebnisse werden am 29.04. in Hamburg am Fachtag<br />

„Wohnen wie andere – Von der Wohngruppe zum Wohnen mit<br />

ambulanter Unterstützung“ vorgestellt. Der Zwischenbericht kann<br />

demnächst beim LEBEN MIT BEHINDERUNG HAMBURG angefordert<br />

werden.<br />

Trotz großer, mit dem Umwandlungsprozess verbundener Unsicherheiten<br />

kann konstatiert werden:<br />

> Die Mieter erleben, wie schon zuvor, einen hohen Grad der Selbstbestimmung<br />

und sind überwiegend mit ihrer Lebenssituation sehr<br />

zufrieden. Im Bereich der Alltagsunterstützung besteht ebenfalls<br />

eine hohe Zufriedenheit.<br />

> Die Freizeit wird aktiver gestaltet und als weniger langweilig empfunden.<br />

Der Kontakt zu Freunden und Mitbewohnern hat zuge<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 17

wohnen wie andere –unterstütztes wohnen in der Hausgemeinschaft<br />

nommen. Familieangehörige haben eine große Bedeutung. Menschen<br />

mit Behinderung werden allerdings mehr besucht, als dass<br />

sie andere Menschen aktiv besuchen.<br />

> Mitarbeiter sind in dieser Phase des Prozesses für Nutzer wichtiger<br />

geworden. Individuelle Unterstützungsbedarfe haben sich aber<br />

gleichzeitig reduziert.<br />

Die positiven Ergebnisse des bisherigen Prozesses beruhen auf intensiver<br />

Kommunikation: Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter mussten<br />

und müssen von den Chancen dieses Weges überzeugt werden.<br />

Voraussetzung für eine gute Entwicklung war und ist, dass alle Beteiligten,<br />

insbesondere aber Mitarbeiter und Angehörige bereit sind,<br />

die bisherige, stationär geprägte Arbeits und Erwartungshaltung infrage<br />

zustellen, sich auf den eingeschlagenen Weg einzulassen und<br />

aktiv an seiner Ausgestaltung mitzuwirken.<br />

Ganz wichtig hierbei ist Vertrauen: Gegenseitiges Vertrauen im Prozess<br />

und die Bereitschaft Fehler für Veränderung zu nutzen. Vor allem<br />

aber: gemeinsames Vertrauen in die Kompetenzen von Menschen<br />

mit Behinderung, die meistens besser in der Lage sind, ihr Leben in<br />

die eigene Hand zu nehmen, als dies Angehörige und Mitarbeiter<br />

meinen.<br />

Die Zukunft: umfassende soziale und gesellschaftliche Beteiligung<br />

30 Jahre stadtteilintegrierte Wohngruppe, 30 Jahre Leben im Stadtteil<br />

haben gezeigt, dass mit Wohnen im Stadtteil gesellschaftliche<br />

Teilhabe erreicht wird. Der Abbau von Barrieren, die Teilhabe be oder<br />

verhindern, wird noch eine lange Zeit unsere Aufmerksamkeit und<br />

Energie erfordern. Dieses Ziel verfolgen wir mit der Gewissheit, dass<br />

die barrierefreie Gestaltung unserer Umwelt nicht nur Menschen mit<br />

Behinderung, sondern allen Menschen, alten Menschen und Familien<br />

ebenso nützt.<br />

30 Jahre Leben im Stadtteil haben aber auch gezeigt, dass Wohnen<br />

im Stadtteil nicht automatisch dazu führt, dass Menschen mit Behinderung<br />

umfassend am sozialen und gesellschaftlichen Leben beteiligt<br />

sind. Zu einem Leben in der eigenen Wohnung gehört neben<br />

einem Mehr an Selbstbestimmung auch eine stärkere gesellschaftliche<br />

Teilhabe. Menschen mit Behinderung wollen anerkannte und<br />

wertgeschätzte Mitbürger sein. Mit der Ambulantisierung von Unterstützungsleistungen<br />

rückt die Frage der Teilhabe am gesellschaftlichen<br />

Leben in den Mittelpunkt.<br />

Mehr Selbstbestimmung ist durch gute Wohn und Unterstützungskonzepte,<br />

sowie durch veränderte rechtliche und organisatorische<br />

Strukturen zu erreichen. Teilhabe am Leben der Gesellschaft wird<br />

jedoch nicht allein durch die Beseitigung von Teilhabebarrieren, nicht<br />

allein durch gute rechtliche und strukturelle Voraussetzungen erreicht.<br />

Umfassende Beteiligung von Menschen mit Behinderung am<br />

sozialen und gesellschaftlichen Leben13 will im alltäglichen Leben erarbeitet<br />

und erkämpft werden.<br />

13 Aktion Mensch, Zukunft gestalten mit dem lokalen Teilhabeplan, Bonn 2005, S. 4<br />

Das Konzept der Hausgemeinschaft setzt noch stärker als das Wohngruppenkonzept<br />

auf ein vernetztes und sich veränderndes Wohnen<br />

in Nachbarschaft. Im Rahmen eines Projektes werden wir daran<br />

arbeiten, Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben des<br />

Stadtteils praktisch zu verbessern. Die wichtigsten Themenfelder und<br />

Ziele dieses Projektes werden sein:<br />

Themenfeld Ziele<br />

Soziale Kontakte mit Freunden, Angehörigen,<br />

Nachbarn und Unterstützern<br />

Angebote im Stadtteil<br />

> Konsum<br />

> Freizeit<br />

> Bildung<br />

rEFErAtE<br />

> Kontakte eigenständig pflegen<br />

> Besuche bei Freunden machen<br />

> Nachbarschaftliche Kontakte ausbauen<br />

> Barrieren abbauen<br />

> Angebote öffnen und nutzen<br />

> Angebotsspektrum durch Zusammenarbeit<br />

erweitern<br />

> Treffpunkte im Stadtteil kultivieren<br />

Kulturelle Aktivität im Stadtteil > kulturell im Stadtteil präsent sein<br />

z.B. durch Schreibwerkstatt, Musik,<br />

Theater, Fotografie<br />

politische Beteiligung > Interessenvertretung stärken<br />

> Mitarbeit an der Weiterentwicklung<br />

des Wohnprojekts<br />

> Mitarbeit in Gremien im Stadtteil<br />

> Runder Tisch Barrierefreiheit<br />

Von ganz besonderer Bedeutung für die Erreichung der Ziele wird<br />

es dabei sein, im Stadtteil Unterstützer und Kooperationspartner für<br />

diesen Prozess zu gewinnen. In den nächsten Jahren gilt es eine eigen<br />

erfolgreiche Praxis zu entwickelt und von erfolgreichen Aktivitäten<br />

anderer zu lernen.<br />

Ich denke es ist deutlich geworden: Der Grundsatz „ambulant vor<br />

stationär“ erfordert mehr als den Abbau stationärer Plätze und die<br />

Unterstützung des Wohnens in der eigenen Wohnung. „Ambulant<br />

vor stationär“ ist ein Programm, für das Gleichstellung, Selbstbestimmung<br />

und Teilhabe für alle Menschen mit Behinderung sowohl<br />

Ausgangspunkt wie auch Ziel ist. Die Weiterentwicklung von ambulanten<br />

Wohn und Unterstützungsangeboten für Menschen mit<br />

großem Unterstützungsbedarf ist dafür ebenso erforderlich wie die<br />

Arbeit an einer umfassenden sozialen und gesellschaftlichen Beteiligung<br />

von Menschen mit Behinderung.<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 18

Häuser ... Westerburg –<br />

im Harzvorland<br />

eberhard Gaetke, 44 Jahre<br />

Wohnen in einer Burg, wie ein Ritter –<br />

dies gefällt Herrn Gaetke. Und man kann<br />

die Burg zum Spielen benutzen.<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 19

contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />

FAcHLIcH-InHALTLIcHe BeWeRTUnG UnD<br />

ScHLUSSFoLGeRUnGen<br />

Die Contec Gesellschaft für Organisationsentwicklung mbH, Bochum<br />

hat 2006/2007 auf gemeinschaftliche Initiative der <strong>Lebenshilfe</strong> Landesverband<br />

Bayern e.V. und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes<br />

Landesverband Bayern e.V. und mit Unterstützung des Bayerischen<br />

Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Gesundheit<br />

eine Untersuchung zur „Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung<br />

der Behindertenhilfe“ durchgeführt.<br />

Die Studie war ein Ergebnis zur 2006 vorhandenen Ausgangssituation<br />

in Bayern im Hinblick auf die Rahmenbedingungen und den Tenor<br />

der Diskussionen um die Ausgestaltung ambulanter Versorgung von<br />

Menschen mit Behinderung.<br />

1. AUSGAnGSSITUATIon In BAyeRn<br />

Um den Hintergrund der 2006 durchgeführten Studie zur „Wirtschaftlichkeit<br />

der Ambulantisierung der Behindertenhilfe in Bayern“ und<br />

das darin enthaltene Studiendesign verstehen zu können, muss man<br />

die konkrete Ausgangssituation zum Thema Ambulantisierung im<br />

Freistaat Bayern zu dieser Zeit berücksichtigen.<br />

Grundsätzlich kann man sagen, dass zu diesem Zeitpunkt das Ambulant<br />

Unterstützte Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung<br />

in Bayern im bundesweiten Vergleich nur sehr gering ausgebaut war.<br />

Diese Situation war Konsequenz der schwierigen Rahmenbedingungen<br />

für diesen Bereich. Die wesentlichen Rahmenbedingungen<br />

sollen im Folgenden kurz dargestellt werden:<br />

> Im Jahr 2006 bestand in Bayern eine getrennte Kostenträgerschaft<br />

für ambulante und stationäre Leistungen. Für ambulante Leistungen<br />

waren die örtlichen Träger der Sozialhilfe (in Bayern sind dies 96<br />

Kommunen und kreisfreie Städte) zuständig, für den stationären Bereich<br />

die überörtlichen Träger der Sozialhilfe (7 Regierungsbezirke).<br />

> Die strukturelle und finanzielle Situation in den bayerischen Kommunen<br />

und Bezirken ist extrem unterschiedlich. Vor diesem Hintergrund<br />

sind auch die Rahmenbedingungen der Angebote zum<br />

rEnAtE bAIKEr ist referentin für wohnen und offene Hilfen im <strong>Lebenshilfe</strong> Landes-<br />

verband bayern e.V.<br />

Eine konsequente Ambulantisierungsstrategie erfordert eine umfängliche wirtschaftliche<br />

betrachtung und muss die Interessen von Menschen mit sehr hohen Hilfebedarfen<br />

im blick haben, um die Ausgrenzung von restgruppen zu vermeiden.<br />

rEFErAtE<br />

contec-Studie zur Wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung<br />

der Behindertenhilfe in Bayern von Renate Baiker<br />

3<br />

Ambulant Unterstützten Wohnen vor Ort sehr unterschiedlich. In<br />

zahlreichen Kommunen war keine Bereitschaft zu spüren, Vereinbarungen<br />

zum Ambulant Unterstützten Wohnen zu schließen, da<br />

dieses Angebot im Gegensatz zum stationären Wohnen die angespannten<br />

kommunalen Haushalte zusätzlich belastet hätte.<br />

> Seitens der überörtlichen Sozialhilfeträger entstand ein zunehmender<br />

Druck auf Anbieter stationärer Wohnformen, Personen<br />

der Hilfebedarfsgruppe 1 und 2 (nach dem H.M.B.W.Verfahren)<br />

in die ambulante Versorgung zu überführen, wobei aber häufig<br />

eine ambulante bzw. kommunale Versorgungsstruktur fehlte. Die<br />

stationären Kostenübernahmen wurden teilweise nur noch halbjährlich<br />

erteilt, auf der ambulanten Seite konnte aufgrund der o.g.<br />

Situation das Angebot nicht entsprechend auf und ausgebaut<br />

werden.<br />

> Aus Sicht der Kostenträger sollten alle Personen der Hilfebedarfsgruppen<br />

1 und 2 ambulantisiert werden, also die Personen mit vermeintlich<br />

geringem Hilfebedarf. Die Frage, ob die Zuordnung zu<br />

den stationär vorgesehenen Hilfebedarfsgruppen Rückschlüsse<br />

auf den tatsächlichen Hilfebedarf in einer ambulanten Versorgung<br />

und Aussagen über den individuellen Wunsch und die Fähigkeit<br />

zum Leben in einer ambulanten Versorgung unter den vorhandenen<br />

Rahmenbedingungen zulassen, wurde in diesem Zusammenhang<br />

nicht thematisiert. Personen mit hohem Hilfebedarf spielten bei<br />

den Überlegungen der Kostenträger keine Rolle bei der Frage der<br />

Ambulantisierung von Hilfen.<br />

> Und schließlich wurde das Thema Ambulantisierung, wie sicher in<br />

vielen anderen Bundesländern auch, seitens der Kostenträger vor<br />

allem unter den Blickwinkel finanzieller Fragestellungen betrachtet.<br />

Hierbei wurden, wie meist in dieser Diskussion, die Kosten vollstationären<br />

Wohnens mit den reinen Unterstützungskosten im ambulanten<br />

Wohnen (in Bayern zu diesem Zeitpunkt meist zwischen 3 und 5 Stunden<br />

pro Woche bei einem Stundensatz von häufig weit unter 30)<br />

verglichen.<br />

> Die Frage der Ambulantisierung wurde ausschließlich als Frage der<br />

Wohnambulantisierung diskutiert.<br />

> Die Gespräche um eine ambulante Versorgung von Menschen mit<br />

Behinderung wurden seitens der Kostenträger mit Blick auf ein pau<br />

<strong>impulse08Tagungsbericht</strong> _ 20

contec-Studie zur wirtschaftlichkeit der Ambulantisierung der behindertenhilfe in bayern<br />

schaliertes, vom Umfang der individuellen Unterstützungsstunden<br />

her sehr begrenztes Angebot der Leistungen im Ambulant Unterstützten<br />

Wohnen geführt. Weitergehende Unterstützungsbedarfe<br />

im ambulanten Bereich und damit andere für den langfristigen Erfolg<br />

von Ambulantisierungsmaßnahmen erforderliche Hilfen wie<br />

z.B. Integrationshilfen, Freizeitangebote u.ä. wurden in der Regel<br />

nicht berücksichtigt.<br />

Das bedeutet, dass Rahmenbedingungen gesetzt waren, die im Prinzip<br />