Augenblick_22_v3

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Die blinde Frau, die sehen kann<br />

Vilaynur S. Ramachandran, Sandra Blakeslee<br />

Vilaynur S. Ramachandran ist ein amerikanischer Neurologe<br />

indischer Abstammung, Direktor des Center for Brain and Cognition<br />

in San Diego und beschäftigt sich seit seiner Kindheit<br />

mit Naturwissenschaften. In seinem Buch „Die blinde Frau, die<br />

sehen kann“ erläutert er auf über 500 spannenden Seiten rätselhafte<br />

Phänomene unseres Bewusstseins.<br />

Anhand einer Reihe außergewöhnlicher<br />

Beispiele von Menschen mit<br />

neuro nalen Defekten erklärt Ramachandran<br />

anschaulich mit fantasievollen<br />

Tests und viel Humor, wie unser Gehirn<br />

funktioniert. Er beschäftigt sich mit<br />

Fragen der Wahrnehmung, der Verbindung<br />

zwischen Körper und Geist sowie<br />

dem Sitz des Bewusstseins. Die Komplexität<br />

dieses Themas wird zutreffend<br />

durch das folgende Zitat beschrieben:<br />

„Ein Klümpchen Ihres Gehirns von der<br />

Größe eines Sandkorns enthält etwa<br />

hunderttausend Neuronen, zwei Millionen<br />

Axonen und eine Milliarde Synapsen,<br />

die sich alle miteinander ‚unterhalten‘.<br />

Angesichts dieser Größenordnung<br />

hat man errechnet, dass die<br />

Zahl denkbarer Gehirnzustände […] die<br />

Zahl der Elementarteilchen im Universum<br />

übertrifft.“ Aus der Fülle von Fallgeschichten<br />

und Beobachtungen möchte<br />

ich hier einige wiedergeben, die eng<br />

mit dem Sehen und der Körperwahrnehmung<br />

zu tun haben.<br />

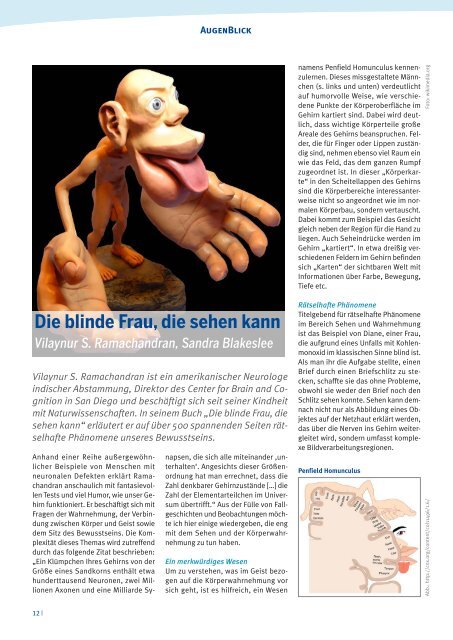

Ein merkwürdiges Wesen<br />

Um zu verstehen, was im Geist bezogen<br />

auf die Körperwahrnehmung vor<br />

sich geht, ist es hilfreich, ein Wesen<br />

namens Penfield Homunculus kennenzulernen.<br />

Dieses missgestaltete Männchen<br />

(s. links und unten) verdeutlicht<br />

auf humorvolle Weise, wie verschiedene<br />

Punkte der Körperoberfläche im<br />

Gehirn kartiert sind. Dabei wird deutlich,<br />

dass wichtige Körperteile große<br />

Areale des Gehirns beanspruchen. Felder,<br />

die für Finger oder Lippen zuständig<br />

sind, nehmen ebenso viel Raum ein<br />

wie das Feld, das dem ganzen Rumpf<br />

zugeordnet ist. In dieser „Körperkarte“<br />

in den Scheitellappen des Gehirns<br />

sind die Körperbereiche interessanterweise<br />

nicht so angeordnet wie im normalen<br />

Körperbau, sondern vertauscht.<br />

Dabei kommt zum Beispiel das Gesicht<br />

gleich neben der Region für die Hand zu<br />

liegen. Auch Seheindrücke werden im<br />

Gehirn „kartiert“. In etwa dreißig verschiedenen<br />

Feldern im Gehirn befinden<br />

sich „Karten“ der sichtbaren Welt mit<br />

Informationen über Farbe, Bewegung,<br />

Tiefe etc.<br />

Rätselhafte Phänomene<br />

Titelgebend für rätselhafte Phänomene<br />

im Bereich Sehen und Wahrnehmung<br />

ist das Beispiel von Diane, einer Frau,<br />

die aufgrund eines Unfalls mit Kohlenmonoxid<br />

im klassischen Sinne blind ist.<br />

Als man ihr die Aufgabe stellte, einen<br />

Brief durch einen Briefschlitz zu stecken,<br />

schaffte sie das ohne Probleme,<br />

obwohl sie weder den Brief noch den<br />

Schlitz sehen konnte. Sehen kann demnach<br />

nicht nur als Abbildung eines Objektes<br />

auf der Netzhaut erklärt werden,<br />

das über die Nerven ins Gehirn weitergleitet<br />

wird, sondern umfasst komplexe<br />

Bildverarbeitungsregionen.<br />

Penfield Homunculus<br />

Foto: wikimedia.org<br />

Abb.: http://cnx.org/content/col11496/1.6/<br />

Grafiken: bennemanndesign<br />

Wie oder Was? – Zwei Datenbahnen<br />

im Gehirn<br />

Offensichtlich werden die Seheindrücke<br />

über zwei entwicklungsgeschichtlich<br />

verschieden alte Neuronenbahnen<br />

durchs Gehirn geleitet: Die genetisch<br />

ältere „Wie-Bahn“ ist für die Orientierung,<br />

das Greifen und andere räumliche<br />

Funktionen zuständig. Nähert zum<br />

Beispiel etwas möglicherweise Bedrohliches,<br />

zeigt diese Sehbahn blitzschnell<br />

die Lage des Objektes an. Körper und<br />

Kopf können sich dann reflexartig so<br />

ausrichten, dass das Objekt direkt angeblickt<br />

werden kann. Für das detaillierte<br />

Erkennen, um was für ein Objekt<br />

es sich handelt, ist die zweite Sehbahn<br />

zuständig. Diese genetisch gesehen<br />

neuere Bahn wird als „Was-Bahn“ bezeichnet,<br />

die für Objekterkennung,<br />

Farbe und feine Unterscheidungen zuständig<br />

ist. Man vermutet, dass nur die<br />

neuere Bahn zu bewusster Wahrnehmung<br />

fähig ist.<br />

Kommt es wie bei Diane durch den Unfall<br />

zur Schädigung der Was-Bahn, ist<br />

sie im herkömmlichen Sinn blind, da<br />

Brief oder Briefschlitz nicht mehr zu<br />

erkennen sind. Die Wie-Bahn funktioniert<br />

aber noch und ermöglicht ein sog.<br />

„Blindsehen“. Diana kann den Brief so<br />

halten, dass sie ihn exakt in den Schlitz<br />

wirft. Die jüngere Objekt- oder Was-<br />

Bahn macht das bewusste Wahrnehmen<br />

möglich, während die ältere Bahn<br />

die Seheindrücke für alle möglichen<br />

Arten von Verhalten nutzen kann, ohne<br />

dass sich die betroffene Person dessen<br />

bewusst ist.<br />

Optische Täuschung: Die „Blumen” nach<br />

S. Aglioti<br />

Optische Täuschungen<br />

Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen<br />

Wie- und Was-Bahn nicht reibungslos,<br />

kommt es zu optischen Täuschungen,<br />

die auch Menschen mit völlig<br />

intakten Sehbahnen wahrnehmen.<br />

Die mittleren Kreise in den Blumen<br />

von Salvatore Aglioti sind gleich groß!<br />

Trotzdem sieht derjenige, der von großen<br />

Kreisen umgeben ist, kleiner aus<br />

als jener, der von kleinen Kreisen umgeben<br />

ist. Unsere Wahrnehmung ist<br />

also nicht absolut, sondern vom Kontext<br />

abhängig. Wurden Versuchspersonen<br />

gebeten, nach den mittleren Kreisen<br />

zu greifen, öffneten sich die Finger<br />

allerdings in beiden Fällen gleich weit!<br />

Die Wie-Bahn lässt sich also nicht durch<br />

den Größenkontrast täuschen.<br />

An Erhöhungen und Vertiefungen, die<br />

aus Kreisen mit Schattierungen bestehen,<br />

kann man physikalische Deutungen<br />

der Augen gut sichtbar machen.<br />

Der einzige Unterschied zwischen den<br />

Kreisen ist, dass der eine oben dunkel,<br />

der andere oben hell ist. Unser Gehirn<br />

Optische Täuschung: Scheinbare<br />

Erhöhung und Vertiefung<br />

deutet denjenigen, der oben hell ist, als<br />

Erhöhung, den anderen als Vertiefung.<br />

Grund ist die Annahme der visuellen<br />

Regionen im Gehirn, dass Sonnenlicht<br />

immer von oben scheint, also Erhöhungen<br />

oben hell sein müssen und umgekehrt.<br />

Dreht man die Abbildung um,<br />

wandelt sich die Erhöhung in eine Vertiefung.<br />

Der blinde Fleck<br />

Rein anatomisch gesehen ist jeder<br />

Mensch zumindest in einem kleinen<br />

Bereich des Auges blind. Es handelt<br />

sich um den blinden Fleck, an dem der<br />

Sehnerv den Augapfel verlässt. Dieser<br />

wird im normalen Sehen nicht bemerkt,<br />

da er sich im einäugigen Sehen<br />

an unterschiedlichen Punkten befindet.<br />

Ein laut Ramachandran amüsanter<br />

Test, diesen blinden Fleck herauszufinden,<br />

ist das „Köpfen“, das er zur<br />

Erheiterung in langweiligen Sitzungen<br />

übte: Eine ca. drei Meter weit entfernte<br />

Person wird mit dem linken Auge angeschaut.<br />

Danach wird der Kopf waagrecht<br />

so weit nach rechts gedreht, bis<br />

der Kopf der angeschauten Person verschwunden<br />

ist. Interessanterweise entsteht<br />

dann kein Loch, sondern der Hintergrund<br />

wird ausgefüllt und zwar mit<br />

dem Muster, das die Wand hinter dem<br />

Kopf hat! Hier ergänzt also das Gehirn<br />

die unerklärliche Lücke im Bild.<br />

Die klinische Form des blinden Flecks<br />

heißt Skotom und kann größere Flächen<br />

des Blickfeldes betreffen. Auch<br />

hier ist das Gehirn in einem gewissen<br />

Rahmen in der Lage, das eigentlich<br />

lückenhafte Blickfeld mit Wahrnehmungsergänzungen<br />

auszufüllen,<br />

um ein erstaunlich komplettes Bild der<br />

Welt abzubilden. Dies ist eine nicht willentlich<br />

beeinflussbare Leistung des<br />

Sehsystems aufgrund von erfahrenen<br />

Wahrscheinlichkeiten. Es folgen viele<br />

weitere Testobjekte im Buch, die zeigen,<br />

inwieweit Muster oder Linien vom<br />

Gehirn automatisch aufgefüllt werden.<br />

Ramachandran betrachtet in humorvoller<br />

und einfühlsamer Weise Seh- oder<br />

Persönlichkeitsstörungen, Menschen<br />

mit Phantomschmerzen oder multiple<br />

Persönlichkeiten und spannt den<br />

Bogen bis hin zu der Frage, ob es einen<br />

Lachschaltkreis gibt. Eine Fülle von Erklärungen<br />

und ideenreichen Versuchen<br />

ohne große medizinische Apparaturen<br />

stellt die Gehirnforschung in ein<br />

ganz anderes Licht. Es stellt sich nach<br />

der Lektüre des Buches die Frage, ob<br />

die klassischen Methoden in Bezug auf<br />

Augenuntersuchungen und Sehschärfemessungen<br />

nicht viel zu kurz greifen<br />

und wesentliche Teile der Sehwahrnehmung<br />

unberücksichtigt lassen. Die blinde<br />

Frau, die sehen kann ist im Rowohlt<br />

Taschenbuch Verlag (5. Auflage 2002,<br />

512 Seiten, ISBN 978-3499613814) erschienen.<br />

Alexandra Wiegels<br />

12 | | 13