syndicom magazin Nr. 14

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>syndicom</strong><br />

<strong>Nr</strong>. <strong>14</strong> November–Dezember 2019<br />

<strong>magazin</strong><br />

Frischluft<br />

im<br />

Bundeshaus

Anzeigen<br />

Reka-Card: So kommen Sie zu<br />

mehr Geld für Freizeit und Ferien<br />

Haben Sie bereits eine Reka-Card? Als Mitglied von <strong>syndicom</strong> erhalten<br />

Sie 7 % Rabatt auf Reka-Card-Guthaben. Mit der Karte bezahlen Sie für<br />

Zug tickets genauso wie im Restaurant oder fürs Tanken. Und ist das<br />

Guthaben aufgebraucht, können Sie online einfach neues nachladen.<br />

Wo bezahle ich mit der Reka-Card?<br />

Mit der Reka-Card bezahlen Sie am Kartenterminal<br />

der Reka-Annahmestellen. Sie können die<br />

Karte aber auch in den Apps von SBB Mobile,<br />

Fairtiq oder BLS hinterlegen und so schnell und<br />

unkompliziert Tickets kaufen. Auch an den Tankstellen<br />

von AVIA, BP und neu auch Coop Pronto<br />

bezahlen Sie fürs Tanken an den Automaten oder<br />

im Shop mit der Reka-Card. Bei schweizweit<br />

mehr als 9000 Annahmestellen kommt jede und<br />

jeder auf seine Kosten. Dazu zählen unter anderem<br />

Restaurants, Hotels, Bergbahnen und Skilifte,<br />

Freizeitparks, Museen, Fitness centren und<br />

sogar Selecta-Automaten.<br />

Wie komme ich zu meiner Reka-Card?<br />

Reka sendet Ihnen einen Einzahlungsschein an<br />

Ihre Privatadresse. Nach Ihrer Einzahlung erhalten<br />

Sie Ihre Reka-Card und separat eine PIN<br />

zugestellt. Gleichzeitig haben Sie online via<br />

rekanet.ch Zugang zu Ihrem persönlichen<br />

Reka-Konto. Hier können Sie Ihre Karte sperren,<br />

falls Sie verloren geht, Ihr Guthaben einsehen<br />

oder zusätzliches Guthaben kaufen mit 2 % Vergünstigung.<br />

Inspiration für Ferien und<br />

Freizeit finden Sie unter<br />

reka-guide.ch<br />

oder auf Instagram unter<br />

@reka_moment<br />

Schweizer Reisekasse (Reka)<br />

Genossenschaft<br />

Reka-Geld Kundenservice<br />

Tel. +41 31 329 66 67<br />

reka.ch<br />

kundenservice@reka.ch<br />

ENGAGIERT FÜR DIE ACHTUNG<br />

DER KINDERRECHTE, HIER<br />

UND WELTWEIT<br />

Terre des Hommes Suisse arbeitet Hand in Hand mit seinen lokalen<br />

Partnern, um Kindern die folgenden Rechten zu ermöglichen :<br />

das Recht auf Bildung das Recht auf Schutz das Recht auf Partizipation<br />

Auch Sie können handeln.Schließen Sie sich uns an und setzen<br />

Sie sich für die Achtung der Kinderrechte, hier und weltweit, ein.<br />

Entdecken Sie unsere Programme und alle unsere Aktionen auf<br />

den folgenden Webseiten :<br />

www.terredeshommessuisse.ch<br />

facebook.com/terredeshommes.suisse<br />

instagram.com/terredeshommessuisse<br />

© Terre des Hommes Suisse<br />

Ch. du Pré-Picot 3<br />

1223 Cologny-Genf, Schweiz<br />

Tel. +41 (0)22 737 36 36 - CCP 12-12176-2<br />

Terre des Hommes Suisse ist seit 1988 von der Zentralstelle<br />

für Wohlfahrt ZEWO anerkannt. Dieses Qualitätslabel zeichnet<br />

vertrauenswürdige Wohltätigkeitsorganisationen aus.

Inhalt<br />

4 Teamporträt<br />

5 Kurz und bündig<br />

6 Die andere Seite<br />

7 Gastautor<br />

8 Dossier: Unsere Neuen<br />

im Parlament<br />

Liebe Leserinnen und Leser<br />

16 Arbeitswelt<br />

19 Bessere Renten für<br />

Selbständige<br />

22 Politik<br />

25 Recht so!<br />

26 Freizeit<br />

27 1000 Worte<br />

28 Bisch im Bild<br />

30 Aus dem Leben von ...<br />

31 Kreuzworträtsel<br />

32 Was ich vom Parlament<br />

erwarte<br />

«We, not me» – wir, nicht ich!<br />

Grüne Welle, Klimapolitik, Linksrutsch,<br />

Frauenwahl – Schlagzeilen, die nach der Wahl<br />

die Gazetten und Berichterstattungen dominierten.<br />

Klar ist, dieses Wahlergebnis kommt<br />

für die Schweiz einem Erdrutsch gleich.<br />

Unser Parlament wird weiblicher und jünger.<br />

Die Kosten für die Krankenkasse, die ungelösten<br />

Probleme bei der Rentenfrage und der Klimawandel<br />

führten zu einem starken Mobilisierungseffekt<br />

bei den jungen Wählerinnen und<br />

Wählern. Ebenso hat der Frauenstreik seine<br />

Wirkung entfacht. Diese Populationen verlangen<br />

eine nachhaltige Politik, Gesellschaft und<br />

Umwelt. Lösungen für die Zukunft, und diese<br />

nicht irgendwann. Und vor allem eine Politik,<br />

die nicht die Einzelnen, sondern die Gesellschaft<br />

ins Zentrum stellt.<br />

Genau – We, not me!<br />

Wie sich dies auf die offenen Fragen und<br />

Problema tiken wie Klima politik, den Lohnschutz,<br />

die Rentenfrage, den Service public,<br />

die steigenden Gesundheitskosten, Gleichstellung<br />

oder auf die fortschreitende Digitalisierung<br />

in der Arbeitswelt auswirkt, ist allerdings<br />

weiter offen. Gefragt sind in allen<br />

Belangen Lösungen, die breite und nachhaltige<br />

Wirkung entfalten für eine moderne Schweiz,<br />

die ihren gesellschaftlichen und sozialen<br />

Verpflichtungen nachkommt. Daran wird ein<br />

Parlament gemessen.<br />

Daniel Münger,<br />

Präsident <strong>syndicom</strong><br />

4<br />

8<br />

22<br />

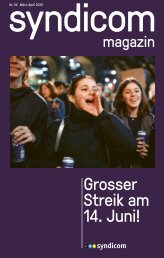

Titelbild:<br />

Fabien Fivaz (Grüne Neuenburg),<br />

Baptiste Hurni (SP Neuenburg), Tamara<br />

Funiciello (SP Bern) und Franziska Roth<br />

(SP Solothurn) am Tag der neuen<br />

Parlamentarier*innen im Bundeshaus.<br />

Hinten: Flavia Wasserfallen (SP Bern).

4<br />

Teamporträt<br />

«Es macht Spass, unsere Erfahrung<br />

sinnvoll und nützlich einzusetzen»<br />

Paul Heinzelmann war zehn Jahre im<br />

Betriebsdienst der SBB tätig und Mitglied<br />

der Gewerkschaft SEV. Anschliessend<br />

arbeitete er 30 Jahre lang bei<br />

Swisscom, wo er verschiedene Positionen<br />

innehatte, darunter in der Personalabteilung<br />

und im Customer Field<br />

Service. Er ist Mitglied bei <strong>syndicom</strong><br />

und ging 2018 in den Ruhestand.<br />

Edith Annaheim hat 44 Jahre bei<br />

Swisscom gearbeitet, <strong>syndicom</strong>-Mitglied<br />

ist sie seit 26 Jahren. Sie war aktiv<br />

im Vorstand der Sektion Olten/Solothurn.<br />

2016 kam Edith zu Worklink, dem<br />

Instrument des Swisscom-Sozialplans,<br />

und konnte sich dort als Mitinitiatorin<br />

der Organisation Plus einbringen. In<br />

dieser Funktion hat sie schon über<br />

150 Beratungsgespräche durchgeführt.<br />

Auch Jürg Schär war vor der Pensionierung<br />

im letzten Februar bei Swisscom,<br />

in der Informatik. An seinem ersten Arbeitstag<br />

1984 ist er der Gewerkschaft<br />

beigetreten und ihr seither treu geblieben.<br />

In der Organisation Plus engagiert<br />

er sich in den Pensionierungsberatungen,<br />

um bei schwierigen Entscheiden<br />

im Übergang zu einem neuen Lebensabschnitt<br />

sozialen Kontakt zu bieten.<br />

Text: Mark Herbst<br />

Bild: Peter Mosimann<br />

«Organisation Plus»:<br />

Jetzt kommen die<br />

Älteren!<br />

Die Idee, Erfahrung und Wissen der<br />

reiferen Kolleg*innen einzusetzen<br />

und zu nutzen, hat dazu geführt, im<br />

Mai 2019 die «Organisation Plus» bei<br />

<strong>syndicom</strong> zu bilden. Mit viel Engagement<br />

und Freude wurden und werden<br />

Projekt ideen zur Mitgliederwerbung<br />

entwickelt, erste Projekte<br />

wollen wir jetzt umsetzen!<br />

Edith Annaheims Projekt richtet<br />

sich an alle Mitglieder, die sich eine<br />

Frühpensionierung überlegen: «Warum<br />

soll ich länger arbeiten, wenn ich<br />

im Fall einer Entlassung sowieso<br />

kaum noch Chancen bei der Arbeitssuche<br />

habe? Die Option vorzeitige<br />

Pensionierung muss man im Einzelfall<br />

prüfen. <strong>syndicom</strong> kann dich beraten<br />

und dir helfen, eine Entscheidung<br />

zu treffen!»<br />

Unser Mitglieder-Projekt betrifft<br />

die Austrittsbearbeitung. Warum<br />

schrumpfen Gewerkschaften, in unserem<br />

Fall <strong>syndicom</strong>? Weil mehr<br />

Mitglieder austreten als eintreten,<br />

so einfach! Die Organisation Plus<br />

nimmt die Problematik auf und will<br />

den Austretenden die Vorteile einer<br />

Mitgliedschaft wieder in Erinnerung<br />

rufen und die Wertschätzung entgegenbringen,<br />

die sie vielleicht in der<br />

Vergangenheit vermisst haben –<br />

selbstverständlich mit Respekt und<br />

Mut zur Einfachheit. Paul Heinzelmann<br />

sagt: «Mit meiner Mitarbeit<br />

kann ich Mitglieder und <strong>syndicom</strong><br />

sinnvoll unterstützen. Der Austausch<br />

und die erfüllende Aufgabe machen<br />

viel Spass. Mach doch mit!»<br />

Dies geschieht zusammen mit<br />

Sébastien Bourquin, Leiter der Mitgliederentwicklung.<br />

Wir wollen seine<br />

Erfahrungen nutzen und erarbeiten<br />

ein Vorgehen, das in kleinen, bearbeitbaren<br />

Portionen aktive Aufgaben<br />

zuweist. Jürg Schär dazu: «Die aktive<br />

Mitgestaltung ist eine Chance für<br />

alle Mitglieder, das Verbessern der<br />

Wertschätzung liegt in unseren Händen.<br />

Ich mache mit!»<br />

Wir wollen auch bei der Mitgliederwerbung<br />

aktiv werden. Interessierte<br />

Kolleg*innen um die 60 sind<br />

bei uns in der Organisation Plus<br />

herzlich willkommen. Wir treffen<br />

uns regelmässig, erarbeiten die<br />

Werkzeuge, die wir brauchen, nutzen<br />

die bereits bestehenden und freuen<br />

uns, Projekte zu realisieren, die unserer<br />

<strong>syndicom</strong> Nutzen stiften und<br />

uns selbst auch Freude bereiten.

Kurz und<br />

bündig<br />

Sozialpartnerschaftlicher Dialog mit Smood \ Altersdiskriminierung<br />

bekämpfen \ Jurassische Chauffeur*innen demonstrieren<br />

vor dem Parlament \ SGB-Initiative für 13. AHV-Rente \ Frauen<br />

bei Ringier sichtbarer \ 170 Lohnerhöhungen nachträglich<br />

5<br />

Dialog bei der<br />

Smood AG eingeleitet<br />

Die Foodkurier*innen der Smood AG, die<br />

mit der Migros zusammenarbeitet, beschwerten<br />

sich über ihre Löhne und<br />

Arbeitsbedingungen, insbesondere über<br />

die Kommunikation von Einsatzplänen<br />

und über Entschädigungen für die Nutzung<br />

ihrer privaten Telefone und Fahrzeuge.<br />

Diese Kurierdienste fallen unter<br />

das Postgesetz, dessen Bedingungen<br />

eingehalten werden müssen. <strong>syndicom</strong><br />

ist erfreut, dass die Smood AG Bereitschaft<br />

signalisiert, einen sozialpartnerschaftlichen<br />

Dialog aufzunehmen. Das<br />

Unternehmen könnte insbesondere den<br />

GAV für Velokuriere und urbane Kurierdienstleistungen<br />

unterzeichnen.<br />

Altersdiskriminierung<br />

bekämpfen<br />

Der Verband Avenir50plus, der die Interessen<br />

von älteren Erwerbslosen wahrnimmt,<br />

hat bei Professor Kurt Pärli eine<br />

Rechtsschrift in Auftrag gegeben. Diese<br />

spricht sich für einen Rechtsschutz vor<br />

Altersdiskriminierung aus. Wie der Verband<br />

betont, wird die Einführung einer<br />

Überbrückungsleistung, die verhindert,<br />

dass Ausgesteuerte nach einem langen<br />

Erwerbsleben zur Sozialhilfe gehen<br />

müssen, ihr Ziel nur zusammen mit einem<br />

solchen Rechtsschutz erreichen.<br />

Unmut und Demonstration vor<br />

dem jurassischen Parlament<br />

Rund 150 Chauffeur*innen und Sympathisant*innen<br />

demonstrierten am<br />

27. November vor dem jurassischen Parlament.<br />

Sie wehren sich gegen die Art<br />

und Weise, wie die Buslinien in diesem<br />

Kanton ausgeschrieben wurden. In der<br />

Ausschreibung wurde auf Kriterien zum<br />

Schutz der Arbeitsbedingungen verzichtet.<br />

Die Chauffeur*innen, die symbolisch<br />

gelbe Westen trugen, übergaben der Regierung<br />

Praliné-Bomben, um zu zeigen,<br />

dass sie mit den Ausschreibungen eine<br />

soziale Zeitbombe in der Hand hält und<br />

die Fahrer*innen nicht opfern darf.<br />

10-Punkte-Massnahmenpaket<br />

des SGB für mehr Kaufkraft<br />

Die Delegiertenversammlung des SGB<br />

hat eine Volksinitiative für eine 13.<br />

AHV-Rente beschlossen. Damit soll<br />

dem Problem abgeholfen werden, dass<br />

die Pensionskassenrenten sinken, während<br />

die Beiträge immer mehr steigen.<br />

Die zusätzliche Rente wäre gleich hoch<br />

wie die übrigen monatlichen AHV-Renten.<br />

Dies entspräche einer Erhöhung<br />

um 8,33 %, von der die tiefen und mittleren<br />

Einkommen am meisten profitieren<br />

würden. Im Übrigen hat der SGB<br />

zehn Massnahmen für mehr Kaufkraft<br />

vorgeschlagen. Dazu gehören die Ausschüttung<br />

eines Teils der SNG-Gewinne<br />

an die AHV, ein 13. Monatslohn für alle<br />

in den GAV und in den Betrieben und<br />

eine Erhöhung der Familienzulagen.<br />

Ringier will Frauen sichtbarer<br />

machen<br />

Der Ringier-Konzern will mit Hilfe von<br />

Künstlicher Intelligenz die Artikel über<br />

Frauen und Männer auf seinen Webseiten<br />

analysieren. Bilder, Titel und Leads<br />

werden im Hinblick auf die Sichtbarkeit<br />

von Frauen und Männern ausgewertet.<br />

Gleichzeitig wird gemessen, wie oft<br />

Frauen und Männer zu Wort kommen.<br />

Auf Blick.ch liegt der Anteil der Artikel<br />

über Frauen bei 25 %. Ziel ist, Frauen<br />

sichtbarer zu machen, indem die Redaktionen<br />

für die Gleichwertigkeit in<br />

der Berichterstattung sensibilisiert<br />

werden.<br />

170 Mitarbeitende von<br />

PostFinance erhalten<br />

Lohnerhöhung im Nachhinein<br />

PostFinance und <strong>syndicom</strong> haben die<br />

Umsetzung der 2019 eingeführten<br />

Lohnmassnahmen kontrolliert.<br />

Dies betraf die 800 Personen, denen<br />

der Vorschlags wert nicht gewährt wurde.<br />

Für 170 PostFinance-Mitarbeitende<br />

wurde vereinbart, auf der Grundlage<br />

der Kontrolle eine nachträgliche Lohnerhöhung<br />

vorzunehmen.<br />

Agenda<br />

Dezember<br />

bis 31.<br />

Akrobatik<br />

Zürich, Bauschänzli.<br />

Der traditionelle Weihnachtszirkus<br />

Conelli zeigt internationale Stars der<br />

Akrobatik-Szene.<br />

Januar<br />

bis 5.<br />

Picasso, Gorky, Warhol<br />

Kunsthaus Zürich.<br />

Skulpturen und Arbeiten auf Papier aus<br />

der Sammlung Looser.<br />

20.<br />

Ehrlichkeit ist<br />

Interpretationssache<br />

Rüschlikon/Zürich, Gottlieb Duttweiler<br />

Institut, 18 Uhr.<br />

«Typisch Mensch? Verhalten und Ehrlichkeit<br />

in einer digitalen Welt»: Der<br />

Verhaltensökonom Michel Maréchal<br />

diskutiert mit dem Neuro psychologen<br />

Lutz Jäncke.<br />

22.<br />

Unterwegs mit dem<br />

Nachtwächter<br />

Bern, Zytglogge, Kramgasse, 18.30 Uhr.<br />

Das Mittelalter erleben mit dem Hüter<br />

der Stadt. Haarsträubende Erzählungen<br />

über Hinrichtungen und Gespenster<br />

hören und erfahren, wieso sich<br />

in Bern ein Nachtwächter und eine<br />

Nachtwächterin abwechselten.<br />

Februar<br />

Vom 27. bis 29.<br />

Reclaim Democracy<br />

Kongress, Zürich, Rote Fabrik.<br />

Der Kongress wird vom Denknetz<br />

Schweiz in Kooperation mit 47 Partnerorganisationen<br />

ausgerichtet.<br />

An über 50 Workshops werden rund<br />

2000 Teilnehmende erwartet. <strong>syndicom</strong><br />

wird einen Workshop zum Thema<br />

Service public digital durchführen.<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/agenda

6 Die andere<br />

Hans Hollenstein<br />

Seite<br />

ist seit 2012 Präsident der Eidgenössischen Postkommission<br />

(PostCom). Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften<br />

an der Universität Bern arbeitete er im Kader der Axa-<br />

Winterthur. 2005 bis 2011 war er im Zürcher Regierungsrat.<br />

1<br />

Wie sehen Sie nach sieben Jahren als<br />

PostCom-Präsident und zum Zeitpunkt<br />

Ihres Rücktritts die Gesamtsituation<br />

der Post?<br />

Die Schweizerische Post wurde vom<br />

Weltpostverein zum dritten Mal in<br />

Folge als beste Post der Welt ausgezeichnet.<br />

Sie erfüllt und übertrifft alle<br />

Vorgaben von Gesetz und Verordnung.<br />

Die Post steht aber auch im<br />

Wettbewerb und vor grossen Herausforderungen,<br />

vor allem was die<br />

Grundversorgung und ihre künftige<br />

Finanzierung anbelangt.<br />

2<br />

Haben die Mindestanforderungen,<br />

die 2019 für Unternehmen ohne GAV<br />

eingeführt wurden, die Gefahr von<br />

Lohndumping gebannt?<br />

Ja. Wir stellen fest, dass die Mindeststandards<br />

wirksam vor Lohndumping<br />

schützen und heute eine grosse Zahl<br />

von Angestellten – auch über die<br />

Sozial partner – von höheren Standards<br />

profitieren.<br />

3<br />

Haben Sie mit der Festlegung eines<br />

Mindestlohns von 18.27 Franken in<br />

der Logistik dem Lohndumping nicht<br />

gerade Tür und Tor geöffnet?<br />

Die PostCom ist nur für den Postsektor<br />

zuständig. Mit der Einführung<br />

dieser Standards haben wir das<br />

Lohndumping auf keinerlei Weise<br />

begüns tigt, ganz im Gegenteil. Wir<br />

tragen zur Verhinderung eines Prekariats<br />

bei und schützen die Schwächsten,<br />

die keinen GAV haben. Im Übrigen<br />

kontrolliert die PostCom die<br />

Einhaltung der Arbeitsbedingungen<br />

und sanktioniert wenn nötig.<br />

4<br />

Was halten Sie von den neuen<br />

Konkurrenten, die seit Kurzem im<br />

Markt tätig sind?<br />

Die PostCom verfolgt die Entwicklungen<br />

in den Postmärkten sehr genau<br />

und prüft bei jedem neuen Anbietertyp,<br />

ob er unter die Postgesetzgebung<br />

fällt. Die Gleichbehandlung aller Unternehmen<br />

in einem Postmarkt muss<br />

unbedingt gewährleistet werden.<br />

5<br />

Ende 2018 war die Anzahl der Poststellen<br />

(1078) fast gleich hoch wie die<br />

Anzahl der Postagenturen (1061).<br />

Wie sieht es Ende 2019 aus?<br />

Ende 2019 wird es mehr Agenturen<br />

als Poststellen geben. Der Transformationsprozess<br />

geht weiter. Man<br />

muss aber sagen, dass die Agenturen<br />

auch Vorteile bieten, zum Beispiel<br />

längere Öffnungszeiten.<br />

6<br />

Sollen die Angestellten der Agenturen<br />

besser ausgebildet werden, um<br />

die Dienstleistungsqualität zu verbessern?<br />

Das ist tatsächlich eine unserer Forderungen,<br />

die in unserem Jahresbericht<br />

aufgeführt sind. Die Post soll<br />

insbesondere zur Einführung eines<br />

Qualitätssicherungssystems für Postagenturen<br />

verpflichtet werden.<br />

Text: Sylvie Fischer<br />

Bild: PostCom

Gastautor<br />

Vor Kurzem habe ich einige Tage mit<br />

23 Studierenden des Masterstudiengangs Journalismus<br />

in Neuenburg verbracht, an einem Kurs<br />

über die Grundsätze unseres Berufs. Wache<br />

Geister, gute Fragen: In den Westschweizer Redaktionen<br />

wird sich in 18 Monaten ein sehr guter<br />

Jahrgang wiederfinden. Dennoch habe ich mich<br />

– laut – gefragt: Wie viele arbeiten in zehn<br />

Jahren noch im Journalismus und wie viele in<br />

der Kommunikation? Einige verzogen den Mund,<br />

denn alle träumen von Recherchen und Reportagen.<br />

Und die Journalist*innen arbeiten für die<br />

Wahrheit und die Demokratie. Die Kommunikationsmitarbeitenden<br />

für ihr Unternehmen.<br />

Ja, das ist etwas verkürzt. Es gibt Journalist*innen,<br />

die andere Beweggründe haben. Und<br />

die Arbeit einiger Kommunikationsmitarbeitender<br />

ist von echtem öffentlichem Interesse.<br />

Dennoch gelten die Grundsätze aus unserem<br />

Kurs – Suche nach der Wahrheit, Distanz zu den<br />

Akteuren, den Interessen der Bürgerinnen und<br />

Bürger dienen – nicht für die Kommunikation.<br />

Ich vermute, dass zwei Drittel in die Kommunikation<br />

gehen werden. Die der Universitäten<br />

zum Beispiel. In seinen Recherchen für ein Buch<br />

zählte Urs Hafner 179 Kommunikationsleute in<br />

12 Institutionen. Viermal mehr als in den 80ern.<br />

Uni Genf und ETH Zürich liegen mit 25 Stellen an<br />

der Spitze. Was Urs häufig hörte: «Die Medien<br />

machen ihre Arbeit nicht mehr, also müssen wir<br />

es selbst tun.» Tatsächlich sind die Magazine<br />

der Unis besser als manche Titel der grossen<br />

Schweizer Medienunternehmen. Gleiches gilt für<br />

die Kultur, die Wirtschaft, die Gesundheit.<br />

Die Moral der Geschichte? Journalist*innen,<br />

an die Arbeit! Wenn die Lesenden nicht mehr<br />

zwischen Journalismus und Organisationskommunikation<br />

unterscheiden, dann müsst ihr<br />

diesen Unterschied zeigen: in den traditionellen<br />

Medien oder in neuen Medien wie meinem, die<br />

ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Eines<br />

Tages wird das Pendel wieder in die andere<br />

Richtung ausschlagen.<br />

Viel Kommunikation,<br />

wenig Journalismus<br />

Serge Michel, 50 Jahre alt, ist in Yverdonles-Bains<br />

(VD) aufgewachsen. Er ist Mitgründer<br />

und Redaktionsleiter der digitalen<br />

Heidi.news. Er war stellvertretender<br />

Herausgeber von Le Monde und Chefredakteur<br />

von Le Monde Afrique. Seine<br />

ersten Berichte erschienen 1989 im<br />

Journal de Genève.<br />

Für seine Bericht erstattung aus Iran,<br />

wo er vier Jahre als Korrespondent für<br />

Le Figaro und Le Temps arbeitete, erhielt<br />

er 2001 den Albert-Londres-Preis. Später<br />

wurde er stellvertretender Chefredaktor<br />

des Temps. Im Jahr 2005, während er bei<br />

LʼHebdo war, gründete er den Bondy Blog<br />

als Stimme der Banlieue. Serge ist Autor<br />

mehrerer Bücher über Iran, Irak, Afghanistan<br />

und über die Chinesen in Afrika.<br />

7

Franziska Ryser, Grüne St. Gallen,<br />

vorn Mitte, und Valentine Python,<br />

Grüne Waadt, auf dem Einführungstag<br />

für neue Parlamentarier*innen<br />

im Bundeshaus. Dahinter: Marionna<br />

Schlatter-Schmid, Grüne Zürich, und<br />

Christine Badertscher, Grüne Bern,<br />

in grüner Jacke: Manuela Weichelt-<br />

Picard, Grüne Zug.

Die Stützen und die Gegner der Gewerkschaften in den Räten<br />

Was wir vom jüngeren und weiblicheren Parlament erwarten<br />

Invasiver Lobbyismus und «Parlamentariershopping»<br />

Interessenbindungen werden offengelegt oder halt nicht<br />

Dossier 9<br />

Unsere<br />

Neuen im<br />

Parlament

10 Dossier<br />

«Die Zukunft wird zeigen, wo das<br />

neue Parlament seine Werte hat»<br />

<strong>syndicom</strong>-Präsident Daniel Münger spricht<br />

über die Rolle der Frauen in den Gewerkschaften<br />

und die Themen, für die <strong>syndicom</strong> sich<br />

mit dem neuen Parlament einsetzen wird.<br />

Interview: Sylvie Fischer<br />

Bilder: Yoshiko Kusano<br />

Daniel Münger, was denkst du als Präsident von <strong>syndicom</strong><br />

von diesem neuen Parlament? Sind die Gewerkschaften<br />

mit mehr Grünen und Frauen besser dran?<br />

Die Umverteilung, der Umbau unserer Wirtschaft, die<br />

digitale Zukunft und die sozialen Herausforderungen<br />

sind eine Frage der Werthaltung. Die Zukunft wird uns<br />

zeigen, wo das neue Parlament seine Werte haben wird.<br />

Corrado Pardini und Adrian Wüthrich (SP, BE) müssen<br />

gehen, aber viele Frauen stehen jetzt für die Haltung der<br />

Gewerkschaften: Tamara Funiciello aus der Unia, Samira<br />

Marti (SP, BL), Präsidentin VPOD Region Basel, Edith<br />

Graf-Litscher (SP, TG), Sekretärin SEV, oder Katharina<br />

Prelicz-Huber (GPS, ZH), Präsidentin VPOD und Mitglied<br />

des Präsidialausschusses des SGB. Ist es jetzt Zeit, dass<br />

die Frauen auch in den Gewerkschaften eine grössere<br />

Rolle spielen?<br />

Die Frauen spielen in den Gewerkschaften schon lange<br />

eine bedeutende Rolle, und dies zu Recht. In politischen<br />

Kernthemen, wie zum Beispiel dem Lohnschutz bei den<br />

bilateralen Verträgen, sind wir auf ihre starken Stimmen<br />

angewiesen.<br />

Man muss auch die wiedergewählten Barbara Gysi und<br />

Irène Kälin dazuzählen, die die Gewerkschaftsbünde<br />

von St. Gallen und Aargau präsidieren. Werden gewisse<br />

Themen mehr debattiert mit diesem grösseren Frauenanteil?<br />

Welche? Unterstützt <strong>syndicom</strong> diese Projekte?<br />

Es ist zu hoffen, dass Themen wie Gleichstellung, Vereinbarkeit<br />

von Familie und Beruf, die Rentenfrage, um<br />

nur ein paar zu nennen, in Zukunft einen deutlich höheren<br />

Stellenwert geniessen werden. <strong>syndicom</strong> steht für<br />

diese Themen und setzt sich dafür ein.<br />

Wird sich <strong>syndicom</strong> mehr für die Klimafrage engagieren?<br />

Und wie?<br />

<strong>syndicom</strong> wird sich mit aller Kraft für einen Umbau unserer<br />

Wirtschaft und Gesellschaft einsetzen. Dabei wird<br />

entscheidend sein, dass die Zeche für den ökologischen<br />

Umbau nicht die Arbeitnehmenden zahlen.<br />

Wir werden<br />

nicht müde,<br />

für gleichen<br />

und guten Lohn<br />

zu kämpfen.<br />

Die Bremsen<br />

Auf Platz 1 der Gegner der Gewerkschaftspolitik in der<br />

Schweiz bleibt natürlich die SVP. Man erinnere sich an ihr<br />

fragwürdiges Kampagnenplakat für die Wahlen im Herbst.<br />

Darauf wurde ein Apfel von Würmern ausgehöhlt, die ihre<br />

politischen Gegner darstellten. «Sollen Linke und Nette die<br />

Schweiz zerstören?», war darauf zu lesen. Seine politischen<br />

Gegner als Ungeziefer abzubilden, erinnert an die von Nazi-<br />

Deutschland verwendete Propaganda zur Entmenschlichung<br />

der Jüdinnen und Juden. Nationalrat Albert Rösti aber erklärte,<br />

das Sujet wolle die Gefahren für das Land zeigen, beispielsweise<br />

die «Klima hysterie» und das Rahmenabkommen<br />

mit der EU. Es sei daran erinnert, dass die Gewerkschaften<br />

das Rahmenabkommen in der aktuellen Form ablehnen.<br />

Für sie sind die flankierenden Massnahmen eine rote Linie,<br />

die nicht überschritten werden darf.<br />

Bei bestimmten Arbeitgebern und den rechten Parteien<br />

gebe es heute starke Tendenzen, überhaupt nicht mehr<br />

mit den Sozialpartnern zu verhandeln, warnt SGB-Präsident<br />

Pierre-Yves Maillard. Zur Zeitung work sagte er, die SVP-<br />

National rätin Magdalena Martullo-Blocher habe dies vorgespurt.<br />

2017 habe sie sich öffentlich gegen Mindestlöhne,<br />

gegen Gesamtarbeits verträge und gegen den Lohnschutz bei<br />

den flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit<br />

ausgesprochen. In ihrer Sicht hätten diese Massnahmen den<br />

Gewerkschaften «unverhältnismässig viel Macht» verliehen.<br />

Damit, so Pierre-Yves Maillard weiter, träten einige SVP-Mitglieder<br />

die alten Schweizer Prinzipien mit Füssen, die von den<br />

Bürgerlichen selbst stammen: Die sozialen Fortschritte sollen<br />

nicht im Gesetz, sondern in der Sozialpartnerschaft geregelt<br />

werden, hätten diese immer gesagt.<br />

Der SVP-Nationalrat Thomas Aeschi ging noch weiter und<br />

kritisierte die Sozialpartnerschaft als Ganzes. Arbeitgeberverbände<br />

wie Gewerkschaften würden sich auf dem Rücken<br />

der Arbeitgeber und der Angestellten bereichern, indem sie<br />

immer neue Gesamtarbeitsverträge abschliessen.<br />

Der SVP-Initiative gegen die Personenfreizügigkeit tritt die<br />

Unia mit aller Macht entgegen. Sie sieht darin einen Angriff<br />

auf die flankierenden Massnahmen. Die Initiative schwächt<br />

den Lohnschutz und unsere Gesamtarbeitsverträge und<br />

stempelt alle ohne Schweizer Pass zu Sündenböcken, meinen<br />

die Unia-Delegierten.<br />

Auch bei neuen Nationalräten wie etwa beim SVP-Mann<br />

Jean-Pierre Gallati (AG) wird die Tendenz deutlich, die unternehmerische<br />

Freiheit gegen die staatliche Förderung in<br />

Stellung zu bringen (diesmal im Falle der Medien). Auch hier<br />

in klarer Gegnerschaft zu gewerkschaftlichen Positionen.

Adrian Wüthrich, Alt-Nationalrat (SP, Bern),<br />

Thomas Hardegger, Alt-Nationalrat (SP, ZH),<br />

Katharina Prelicz- Huber, Nationalrätin (Grüne, ZH),<br />

Martin Naef, Alt-Nationalrat (SP, ZH),<br />

Claude Janiak, Alt-Ständerat (SP, BL).<br />

Sind die sehr niedrigen Frauenrenten in der zweiten Säule<br />

und der AHV ebenfalls ein Kampfthema für <strong>syndicom</strong>?<br />

Und wie will <strong>syndicom</strong> den Kampf gewinnen?<br />

Die Rentenfrage ist Kernthema für uns Gewerkschaften.<br />

Die am Kongress des SGB beschlossene Lancierung einer<br />

13. AHV-Rente und die damit verbundene Stärkung der<br />

ersten Säule sind ein Schritt in diese Richtung. Die Gewerkschaften<br />

werden nie aufhören, für gute Renten zu<br />

kämpfen.<br />

Am <strong>14</strong>. Juni haben die Frauen auch ihre zu niedrigen<br />

Löhne thematisiert. Wie wird sich <strong>syndicom</strong> dafür engagieren?<br />

<strong>syndicom</strong> thematisiert seit Jahren bei unseren Sozialpartnern<br />

die Lohngleichheit. Dies hat in unseren GAV zu<br />

einigen Erfolgen geführt. <strong>syndicom</strong> wird nicht müde<br />

werden, nicht nur die Lohngleichheit, sondern alle niedrigen<br />

Löhne zu thematisieren und für diese den gewerkschaftlichen<br />

Kampf zu führen.<br />

Was werden in dieser Legislaturperiode der Räte, etwa<br />

bis 2023, die wichtigsten Themen für <strong>syndicom</strong> sein?<br />

Unsere Legislatur bei <strong>syndicom</strong> geht bis zum nächsten<br />

Kongress im 2021. Unsere Themen, was <strong>syndicom</strong> intern<br />

angeht, sind die Mitgliederentwicklung, das finanzielle<br />

Gleichgewicht, unser Vertrauensleutenetz. Im gewerkschaftspolitischen<br />

Bereich stehen viele Herausforderungen<br />

an, etwa die bilateralen Verträge mit der EU und der<br />

damit verbundene Lohnschutz, der Service public, die<br />

Digitalisierung, die Arbeitszeitverkürzung oder die Weiterentwicklung<br />

unserer Vertragswerke.<br />

Wie wichtig ist es, dass nun SGB-Präsident Pierre-Yves<br />

Maillard und der Walliser Mathias Reynard (SP), Präsident<br />

des Walliser Gewerkschaftsbundes, im Nationalrat<br />

unsere Themen unterstützen können?<br />

Je stärker die gewerkschaftliche Stimme im Parlament<br />

hörbar ist, desto besser für uns. Insbesondere wenn es<br />

um die flankierenden Massnahmen zu den bilateralen<br />

Verträgen, den Service public, die Rentenfrage, aber<br />

auch um die digitale Zukunft der Schweiz geht.<br />

Die Verteidigung des Service public hält uns auch bei der<br />

Post in Atem. Welche Parlamentarier*innen sind für <strong>syndicom</strong><br />

hier hilfreich und welche stehen auf der Bremse?<br />

Der Service public ist nicht nur eine Frage bei der Post.<br />

Die Politik ist gefordert, für unsere Gesellschaft einen<br />

modernen, zukunftsgerichteten Service public im Lande<br />

zu formen. <strong>syndicom</strong> hat dies längst erkannt und an unserem<br />

letzten Kongress mit Forderungen untermauert.<br />

Diese Forderungen dienen europaweit als gewerkschaftliches<br />

Vorbild für einen modernen Service public im<br />

digita len Zeitalter. Dabei gilt es vor allem, die immer<br />

noch bestehenden Liberalisierungs- und Deregulierungstendenzen<br />

zu stoppen und das Parlament mit unseren<br />

Forderungen zu überzeugen.<br />

Ein Grüner oder eine Grüne im Bundesrat.<br />

Was denkt <strong>syndicom</strong> darüber?<br />

<strong>syndicom</strong> hat dieses Thema in seinen Gremien noch<br />

nicht diskutiert. Meine Meinung ist, dass der Bundesrat<br />

die politischen Stärken im Parlament abbilden soll.<br />

«Die Arbeitenden<br />

sollen nicht die Zeche<br />

für den ökologischen<br />

Umbau zahlen»<br />

Daniel Münger

12 Dossier<br />

Die Stützen<br />

Eine Wahl der Rekorde: Noch nie hat eine Partei auf einen<br />

Schlag 17 Sitze hinzugewonnen, wie es die Grünen im<br />

Nationalrat taten. Neu kommen sie auf 28 Mandate.<br />

Die Grünliberalen haben 16 Sitze. Und noch nie hat eine Partei<br />

12 Sitze auf einmal verloren, wie jetzt die SVP. Nach Klimademos<br />

und Frauen streik ist die schweizerische Politlandschaft<br />

volatil wie nie zuvor. 58 Sitze haben die Partei gewechselt,<br />

ein Rekord!<br />

Der Nationalrat bleibt allerdings bürgerlich dominiert. SVP<br />

(25,6 %), FDP (15,1 %) und CVP (11,4 %) zusammen bleiben stärker<br />

als Grüne und SP, welche Federn lassen musste (16,8 %).<br />

Für die Neugewählten bedeutet dies, dass sie Allianzen bilden<br />

müssen, um politische Kämpfe zu gewinnen. Das trifft sich<br />

gut. Denn der SGB hat zwar die Nichtwiederwahl von Corrado<br />

Pardini (SP, BE), Mitglied der Geschäftsleitung der Unia, zu<br />

bedauern, einer «hochkarätigen Persönlichkeit mit ausgezeichnetem<br />

Leistungsausweis». Dafür werden sich zwei<br />

Romands, weit über die Parteigrenzen hinaus beliebte Wahl -<br />

Lokomotiven, im Parlament für die gewerkschaftlichen Anliegen<br />

einsetzen. Pierre-Yves Maillard (SP, VD) zum einen, der<br />

SGB-Präsident, der massgeblich zum Kompromiss zwischen<br />

Arbeitgebern (SAV) und Gewerkschaften (SGB, Travail.Suisse)<br />

für die zweite Säule beigetragen hat: Erreicht wurde, dass<br />

der Senkung des Umwandlungssatzes auf 6 % eine bessere<br />

Absicherung der Teilzeitangestellten und geringere Beiträge<br />

bei den Seniorinnen und Senioren gegenübergestellt werden.<br />

Zum anderen Mathias Reynard, Präsident des Walliser<br />

Gewerkschaftsbundes, der sich stark engagiert für die Geschlechtergleichstellung,<br />

die Arbeitsbedingungen der Angestellten<br />

und die Verteidigung des Service public (Post, öffentlicher<br />

Verkehr) sowie im Kampf gegen Homophobie.<br />

Eine Verbindung zu den Arbeitnehmerorganisationen sichern<br />

bei den Frauen neben Tamara Funiciello, Feministin und<br />

frühere Unia-Gewerkschaftssekretärin (siehe Seite 22 dieser<br />

Ausgabe), auch die Präsidentin des VPOD Basel, Samira Marti<br />

(SP, BL), zu deren politischen Schwerpunkten soziale Gerechtigkeit<br />

und Feminismus gehören, sowie Edith Graf-Litscher<br />

(SP, TH), Sekretärin des SEV, die sich insbesondere für den<br />

Service public im Verkehrsbereich engagiert. Für Katharina<br />

Prelicz-Huber (Grüne, ZH), VPOD-Präsidentin und Mitglied des<br />

Präsidialausschusses des SGB, zeigt die Wahl in den Nationalrat,<br />

dass die progressiven, linken Kräfte zugelegt haben und<br />

damit die Stimme der Arbeitnehmenden im Parlament stärker<br />

geworden ist. Auch sie setzt sich für eine Reform der Altersvorsorge<br />

ein, von der insbesondere Frauen profitieren können.<br />

Die Löhne müssen vor allem in bestimmten «Frauenberufen»<br />

aufgewertet werden. Der Grüne Fabien Fivaz (NE), der sich auf<br />

kantonaler Ebene besonders für die Erhaltung der Sozialpartnerschaft<br />

im öffentlichen Dienst eingesetzt hat, könnte<br />

eine wertvolle Verstärkung werden. So auch die beiden auf<br />

Arbeitsrecht spezialisierten Anwälte Christian Dandrès (SP,<br />

GE) und Baptiste Hurni (SP, NE).<br />

Unter den Wiedergewählten sind Barbara Gysi (SP, SG),<br />

Präsidentin des Gewerkschaftsbundes St. Gallen und Verfechterin<br />

der Lohngleichheit und einer besseren Anerkennung der<br />

Care-Arbeit, und Irène Kälin (Grüne, AG), Präsidentin von<br />

« Arbeit Aargau». Sie kämpft für Elternzeit, eine Digitalisierung,<br />

die die Menschen mitnimmt und mit ihnen ausgestaltet wird,<br />

und für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br />

Im Ständerat schliesslich wurde Paul Rechsteiner (SP, SG),<br />

ehemaliger SGB-Präsident, wiedergewählt, der sich in sozialen<br />

Kämpfen, aber auch für den Lohn- und Rentenschutz und<br />

tragbare Krankenkassenprämien engagiert. Für eine Sensation<br />

sorgte Marina Carobbio (SP, TI), deren Vater, Werner<br />

Carobbio, ein Urgestein der Tessiner Linken ist. Sie wird die<br />

erste Frau und erste Sozialdemokratin für das Tessin im<br />

Stände rat.<br />

Pierre-Yves Maillard,<br />

Präsident des SGB und<br />

Nationalrat (SP, VD),<br />

und Paul Rechsteiner,<br />

früherer Präsident des<br />

SGB und weiter Ständerat<br />

(SP, SG).

Dossier<br />

Einblicke in die Dunkelkammer:<br />

So regiert das Kapital die Politik<br />

13<br />

Ist es schon Korruption? Oder noch<br />

Lobbyismus? Die Schweiz braucht dringend<br />

griffige Regeln für die Politikfinanzierung.<br />

Text: Oliver Fahrni<br />

Bilder: Yoshiko Kusano<br />

Das neue Parlament ist bestellt. Nun hat, am frühen<br />

Abend des 20. Oktober, die Jagdsaison der Lobbyisten<br />

begon nen. Sie nennen es «Parlamentariershopping»:<br />

68 Neugewählte müssen auf die Interessen und Wünsche<br />

von Banken, Konzernen und Verbänden eingeschworen<br />

werden, die Wiedergewählten gilt es bei der Stange zu<br />

halten.<br />

Seither wird eifrig getafelt und diniert, möglichst<br />

diskret. Netzwerke müssen neu geordnet werden. Dossiers<br />

über geeignete Kandidat*innen lagen längst bereit,<br />

etwa beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse, der<br />

in seiner Parlamentariergruppe zuletzt mehr als die Hälfte<br />

der gewählten eidgenössischen «Volksvertreter*innen»<br />

steuerte. In Verwaltungsräten werden Sessel für die<br />

Politikerinnen und Politiker bereitgestellt, manche fett<br />

honoriert. Und ist es kein VR-Mandat, tut es auch ein<br />

Beratervertrag.<br />

3274 Mandate diverser Art hat die unabhängige Organisation<br />

Lobbywatch.ch für die 246 National- und Ständeräte<br />

und -rätinnen gezählt (in der alten Zusammensetzung).<br />

In Wahrheit dürften es deutlich mehr sein, denn<br />

die Zahl stützt sich auf die Selbstdeklaration der Gewählten.<br />

Nur wird die nicht kontrolliert. So berichtete der «Beobachter»<br />

2018 etwa, dass der BDP-Politiker Lorenz Hess<br />

nur 9 seiner 21 Mandate offengelegt habe – verschwiegen<br />

habe er unter anderem seine Rolle im Versicherungskonzern<br />

Visana, die immerhin mit weit über 100 000 Franken<br />

bezahlt sei.<br />

Der Parlamentarier ist der bessere Lobbyist<br />

Kein Zweifel möglich: Der Schweizer Politikbetrieb ist gut<br />

geschmiert. Hunderte von Einflussagenten verfügen über<br />

ausreichend Mittel, die Gunst der Gewählten mit Zuwendungen<br />

zu vergelten, mit Geld, Honoraren für reale und<br />

fiktive Beratungen, Reisen und Spesen, mit Krediten und<br />

anderen Vorteilen.<br />

Gut geschmiert und bestens organisiert. Ein SVP-<br />

Parlamentsneuling erzählt beim Kaffee im Berner Hotel<br />

Belle vue, wie ein Parteikollege und ein Versicherungslobbyist<br />

ihn und andere Frischlinge gedrängt haben, auch<br />

für die nächsten Jahre einer versicherungsfreundlichen<br />

Zusammensetzung der Kommission für soziale Sicherheit<br />

und Gesundheit (SGK), eine Domäne der SVP, zuzustimmen.<br />

Die Kommissionen sind das Herz der Schweizer Politik.<br />

Was dort in nicht-öffentlichen Sitzungen an Gesetzen<br />

und Bestimmungen fixiert wird, gilt. Manchmal ändert<br />

das Ratsplenum noch Nuancen, doch nur selten stösst ein<br />

Rat um, was eine Kommission vorgespurt hat. Dafür<br />

sorgen allein schon der Druck der Lobbyisten und die<br />

informellen Absprachen hinter den Kulissen in «Interessengemeinschaften»,<br />

«Aktionskreisen» und «Reflexionsgruppen».<br />

Die SGK ist, neben der Kommission für Wirtschaft und<br />

Abgaben (WAK), nicht nur ein besonders wichtiges<br />

Gremium für den Alltag und die soziale Sicherheit der<br />

Nationalrätin Regula Rytz<br />

(Grüne, Bern) und<br />

Ständerätin Céline Vara<br />

(Grüne, Neuenburg).<br />

Bürger*innen, sie ist auch ein krasser Fall: 2015–2019 waren<br />

in der SGK Ständerat Kommissionsmitglieder mit einem<br />

direkten Mandat aus der Versicherungsbranche gar<br />

in der absoluten Mehrheit, wie Martin Hilti, der Geschäftsführer<br />

von Transparency International in der Schweiz,<br />

festhält. Transparency, eine Nichtregierungs organisation,<br />

kämpft weltweit gegen die Korruption.<br />

Was Wunder, haben die Versicherungskonzerne freie<br />

Fahrt für den Abriss an den Sozialversicherungen zugunsten<br />

der privaten Versicherungen, exorbitante Prämienexplosionen<br />

und einiges mehr. Der Wille der Bürger*innen<br />

spielt keine Rolle mehr, denn es hat sich eingestellt,<br />

was der freisinnige Appenzeller Ständerat Andrea Caroni<br />

erfreut als «Verschmelzung von Parlamentarier und<br />

Lobby ist» beschreibt.<br />

Am 20. Oktober<br />

hat die Jagdzeit<br />

der Lobbyisten<br />

begonnen.

<strong>14</strong><br />

Dossier<br />

Ist das noch Lobbyismus<br />

oder ist es schon Korruption?<br />

Das hässliche Wort Korruption<br />

Geld regiert – und dies ungebremst, in der Schweiz. Das<br />

gilt für das Parlament, das gilt für die Parteienfinanzierung,<br />

das gilt für Wahlen und Abstimmungskämpfe. Als<br />

«einziges Land Europas hat die Schweiz auf nationaler<br />

Ebene die Politikfinanzierung nicht reguliert», sagt Korruptionsexperte<br />

Hilti. Er erkennt darin ein «eklatantes<br />

Demokratie defizit».<br />

Zwar haben Sozialdemokraten, Linke und Grüne mit<br />

Vorstössen immer wieder versucht, Transparenz, Fairness<br />

und Demokratie herzustellen, doch die bürgerlichen<br />

Parlamentarier*innen schmettern das regelmässig ab. Sie<br />

haben dafür gesorgt, dass der Einfluss der Lobbys im vergangenen<br />

Jahrzehnt sogar stark zugenommen hat. Ihre<br />

Kungelei ist schlicht zu profitabel.<br />

Gerne schieben die Bürgerlichen die Schutzbehauptung<br />

von der direkten Demokratie vor: Mit Geld lasse sich<br />

kein Sitz im Parlament und keine Abstimmung kaufen.<br />

Studien belegen jedoch in Dutzenden von Fällen den Zusammenhang<br />

zwischen eingesetzten Mitteln und Resultat,<br />

und allein schon der massive Einsatz von Geld durch<br />

die Konzerne und ihre Lobbys widerspricht dieser These.<br />

Im Auftrag des SP-Nationalrates Cédric Wermuth haben<br />

zwei Journalisten, finanziert durch ein Crowdfunding,<br />

die Geldflüsse genauer recherchiert («Lobbyreport<br />

2019»): Allein aus den Branchen Versicherungen/Krankenkassen<br />

und Banken/Finanz konnten sie Zuwendungen<br />

von 26 Millionen Franken an Parlamentarier*innen nachweisen<br />

– 96 Prozent davon gingen an Vertreter*innen von<br />

SVP, FDP und CVP. Manche Räte und Rätinnen häufen dabei<br />

bis 30 Verwaltungsratsmandate auf. Modellrechnungen<br />

zeigen, dass für die Periode 2015–2019 leicht eine<br />

halbe Milliarde Franken aus der Wirtschaft an die Politiker*innen<br />

geflossen sein könnten. Ohne die teuren Abstimmungskampagnen<br />

einzurechnen.<br />

Ist das nun schon Korruption oder ist es noch Lobbyismus?<br />

Dass gesellschaftliche Gruppen sich für ihre Interessen<br />

einsetzen, ist eine Grundlage der Demokratie. Aber<br />

diese Geldflüsse und alle anderen eingesetzten Mittel<br />

müssen für sämtliche Bürger*innen offen einsehbar sein.<br />

Und verbindliche Regeln sollten dafür sorgen, dass die<br />

Interessen gruppen über in etwa gleich lange Spiesse verfügen.<br />

Vom Nutzen des legalen Fussabdruckes<br />

Diese Geldflüsse<br />

müssen für alle<br />

einsehbar sein<br />

Zu Beginn des Jahres hat Transparency «Das Lobbying in<br />

der Schweiz» durchleuchtet («Verdeckter Einfluss. Heikle<br />

Verflechtungen. Privilegierter Zugang»: Transparency.ch,<br />

unter Publikationen). Die Korruptionsbekämpfer formulieren<br />

10 dringende Verbesserungsmassnahmen für ein<br />

legitimes Lobbying in der Schweiz. Darunter Offenlegungspflichten<br />

und entsprechende Register und Kontrollen.<br />

Ausgewogene Kommissionen und Gremien. Und transparente<br />

politische Prozesse. Martin Hilti: «Im gesetzgeberischen<br />

Prozess sind nur zwei Phasen des Lobbyings transparent:<br />

die Vernehmlassung und die Debatten in den<br />

Rats plenen. Aber die Öffentlichkeit sollte den gesamten<br />

legislativen Fussabdruck, also alle Einflussnahmen während<br />

dem ganzen Prozess kennen.»<br />

Tatsächlich finden entscheidende Momente der Gesetzgebung<br />

und der Bundesratsbeschlüsse in einer Art<br />

Dunkelkammer statt, wo Verwaltung, Lobbys und Politiker*innen<br />

mauscheln. Interessengruppen schreiben<br />

manchmal ganze Gesetzestexte oder schrauben an ihnen<br />

herum – und niemand erfährt davon. So geschehen beispielsweise<br />

mit der Unternehmenssteuerreform II, die<br />

durch die Eingriffe von Treuhand-Lobbyisten zum<br />

Milliarden beschiss wurde. Und die Lobby-Politiker*innen<br />

peitschen dies dann durch die Kommissionen.<br />

Das Stimmvolk könnte bald Licht in die Dunkelkammer<br />

bringen. Im Dezember kam die Volksinitiative<br />

für Transparenz in der Politikfinanzierung ins Parlament.<br />

Vor dem Volk wird sie gute Chancen haben.<br />

Transparency.ch<br />

Volksinitiative: Transparenz-ja.ch<br />

Fotostrecke<br />

Die Berner Fotografin Yoshiko Kusano ist seit 2000 im Bundeshaus<br />

akkreditiert und verfolgt das Geschehen unter der<br />

Kuppel. Sie hat dieses Dossier bebildert, mit Fotos vom Einführungstag<br />

für neue Parlamentarier*innen, Momentaufnahmen<br />

im Café des Alpes im Bundeshaus und draussen sowie<br />

von der Pressekonferenz der Grünen, an der die Bundesratskandidatur<br />

von Regula Rytz bekannt gegeben wurde.<br />

Yoshiko Kusanos Bilder wurden mehrmals am Fotopreis des<br />

Kantons Bern ausgestellt. Nach einer Lehre im Atelier von<br />

Guy Jost in Bern ist sie als Freischaffende für diverse Medien<br />

und Agenturen im In- und Ausland tätig. Die Leser*innen des<br />

<strong>syndicom</strong>-Magazins kennen sie von ihren Porträts und Reportagefotos,<br />

in denen sich ihre Sensibilität, ihr Interesse<br />

für Menschen und schöne Bildgestaltungen zeigen.<br />

2019 brachte sie Fotografinnen aus der ganzen Schweiz zu<br />

einer gemeinsamen Arbeit über den Frauenstreik zusammen.<br />

yoshikokusano.com

Das Parlament: grüner, jünger, weiblicher<br />

Parteistärken im Nationalrat 2019<br />

Angaben in Prozent<br />

FDP 15,1 %<br />

SP 16,8 %<br />

GPS 13,2 %<br />

CVP 11,4 %<br />

SVP 25,6 %<br />

Quelle: bfs.admin.ch<br />

glp 7,8 %<br />

Sonstige 4,5 %<br />

BDP 2,5 %<br />

EVP 2,1 %<br />

EDU 1 %<br />

45,1 %<br />

Wahlbeteiligung<br />

Durchschnittsalter der 200 Nationalratsmitglieder<br />

Wahlbeteiligung tiefer als in den vergangenen Jahren<br />

2007<br />

2011<br />

2015 2019 2007 2011 2015 2019<br />

51,4 50,2 50,3 49 48,3 % 48,5 % 48,41 % 45,1 %<br />

Quelle: sda<br />

Quelle: Bundesamt für Statistik, gfs.bern<br />

Die Jüngsten 2019<br />

GPS<br />

44,8 Jahre<br />

Ständerat Mandatsverteilung und<br />

Veränderung zu 2015<br />

Lega<br />

SP<br />

glp<br />

45 Jahre<br />

47,1 Jahre<br />

48 Jahre<br />

GPS<br />

SP<br />

5<br />

9<br />

+4<br />

–3<br />

Quelle: sda<br />

CVP<br />

0<br />

So viele Frauen im Nationalrat wie noch nie<br />

13<br />

2019<br />

FDP<br />

–3<br />

2011<br />

2015<br />

12<br />

29 %<br />

32 %<br />

42 %<br />

SVP<br />

Sonstige<br />

1<br />

6<br />

+1<br />

–1<br />

Quelle: bfs.admin.ch<br />

Quelle: bfs.admin.ch<br />

Frauenanteil in der Volkskammer des Parlaments<br />

Wahlen 2019, in Prozent<br />

15<br />

42 %<br />

6<br />

47,4 %<br />

2<br />

53,2 %<br />

1<br />

61,3 %<br />

3<br />

53,1 %<br />

19<br />

39,7 %<br />

Schweiz<br />

Quelle: Interparlamentarische Union<br />

Spanien<br />

Kuba Ruanda Bolivien Frankreich

16<br />

Eine bessere<br />

Arbeitswelt<br />

Flexibilität muss<br />

entschädigt werden<br />

Die Uhr im Kopf:<br />

Angestellten<br />

wird es schwer<br />

gemacht, ihre<br />

arbeitsfreie Zeit<br />

zu organisieren.<br />

(© Elnur Amikishiyev)<br />

Du wirst kurzfristig in eine andere<br />

Schicht versetzt. Du wirst am Vorabend<br />

für einen Einsatz am nächsten<br />

Tag angefragt und sagst aus Loyalität<br />

zur Arbeitskollegin Ja. Statt der vereinbarten<br />

zwei Samstage im Monat<br />

machst du «ausserordentlicherweise»<br />

drei. Die WhatsApp-Nachricht deines<br />

Chefs kommt am Morgen früh vor<br />

Dienstantritt. Jede*r kennt diese<br />

Situationen, es wird allmählich zur<br />

Normalität. Arbeitgeber verlangen immer<br />

mehr Flexibilität. Die Arbeitnehmenden<br />

können ihre freie Zeit kaum<br />

mehr vernünftig planen und ihre<br />

Erholung wird beeinträchtigt. Doch<br />

müssen wir dies einfach hinnehmen,<br />

flexibel sein, weil es dem Zeitgeist entspricht?<br />

Nein. Denn unsere Flexibilität<br />

dient dem Arbeitgeber. Er spart<br />

damit Geld. Im Fachjargon heisst das<br />

Opportunitätskosten. Und diese Kosten<br />

dürfen nicht allein auf Arbeitnehmende<br />

abgewälzt werden. Dafür müssen<br />

sich die Gewerkschaften einsetzen,<br />

sei es auf gesetz licher Ebene oder über<br />

die Sozialpartnerschaft. Flexibilität<br />

muss entschädigt werden, sie muss<br />

etwas kosten.<br />

Matthias Loosli<br />

<strong>syndicom</strong> gehört ins<br />

Parlament<br />

In den nächsten vier Jahren wird sich<br />

weisen, wie stark sich die grün-feministische<br />

Verschiebung auf die Entscheide<br />

des neuen Parlaments auswirken<br />

wird. Denn die Mehrheiten<br />

haben sich nicht wesentlich verändert.<br />

Die bürgerlichen Parteien dominieren<br />

nach wie vor in beiden Räten.<br />

<strong>syndicom</strong> hat bei diesen Wahlen<br />

wichtige Bezugspunkte verloren, nicht<br />

nur im linken Lager. Die «Verlängerung<br />

der Werkbank» ins Parlament ist<br />

mit diesen Wahlen geschwächt worden.<br />

Weshalb? Ein Grund ist hausgemacht;<br />

denn vor vielen Jahren haben<br />

unsere Delegierten entschieden, nicht<br />

aktiv eine eigene politische Präsenz<br />

im Parlament aufzubauen. Ein Fehler,<br />

der korrigiert werden muss. Als Gewerkschaft<br />

des Service public können<br />

wir es uns nicht leisten, im Parlament<br />

keine Vertretung zu haben.<br />

Der Umbruch bei Post und Swisscom<br />

ist nicht nur vom Marktumfeld<br />

und von der Technologie getrieben,<br />

sondern auch von den bundesrätlichen<br />

Zielen. <strong>syndicom</strong> ist durch die<br />

starke Stellung bei der Swisscom und<br />

der Post auf eine starke politische Vertretung<br />

und Vernetzung im Parlament<br />

angewiesen. Wir dürfen es nicht mehr<br />

dem Zufall überlassen, ob wir auf dem<br />

politischen Parkett in Bern vertreten<br />

sind. Denn wir sind es unseren Mitgliedern<br />

schuldig, direkt mit zu beeinflussen,<br />

in welche Richtung sich der<br />

Service public und damit die Post und<br />

die Swisscom entwickeln.<br />

Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT und<br />

Mitglied der Geschäftsleitung

«Verbindliche Regeln zur Nutzung der KI bei gleichzeitiger<br />

Minimierung der damit verbundenen Risiken» Aus der KI-Resolution von <strong>syndicom</strong><br />

17<br />

Künstliche Intelligenz für<br />

die Menschen<br />

Die <strong>syndicom</strong>-Mitglieder im Sektor ICT haben am<br />

1. November zum Abschluss einer nationalen Konferenz<br />

eine Resolution zu Künstlicher Intelligenz (KI) verabschiedet.<br />

Potenzial für den gesellschaftlichen<br />

Fortschritt<br />

An der Konferenz zum Thema «Künstliche<br />

Intelligenz und Ethik» beleuchteten<br />

die eingeladenen Redner*innen<br />

verschiedene Aspekte im Zusammenhang<br />

mit KI: Gender, Datenschutz,<br />

Menschenrechte und Ethik sowie entsprechende<br />

Anwendungen. Aufbauend<br />

auf Erkenntnissen auch dieser<br />

Referate, konnte der Sektor ICT Positionen<br />

zu Künstlicher Intelligenz festlegen.<br />

Wir anerkennen das Potenzial von<br />

KI für den gesellschaftlichen Fortschritt,<br />

sofern die Technologie zugunsten<br />

der Menschen eingesetzt<br />

wird. Deshalb wollen wir uns auch aktiv<br />

am gesellschaftlichen Diskurs beteiligen<br />

– damit das Wohlergehen der<br />

Menschen im Vordergrund steht.<br />

Chance für die Arbeitszeitreduktion<br />

Das Zusammenspiel zwischen Mensch<br />

und KI-Systemen birgt die Chance,<br />

das Verhältnis der Lebensbereiche zueinander<br />

neu zu denken und zu gestalten,<br />

dies besonders in Verbindung mit<br />

einer bedeutenden Arbeitszeitreduktion<br />

ohne Einkommenseinbusse. Damit<br />

die Chancen genützt und gleichzeitig<br />

die Risiken im Zusammenhang<br />

mit KI minimiert werden können, will<br />

<strong>syndicom</strong> die Entwicklung und Anwendung<br />

von KI verbindlich regeln.<br />

Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie<br />

schützen<br />

Wir fordern in der Resolution, dass<br />

Freiheits- und Menschenrechte sowie<br />

rechtsstaatliche und demokratische<br />

Prinzipien geschützt werden müssen.<br />

Bei der Entwicklung von KI-Systemen<br />

soll die Diversität der Entwickelnden<br />

geachtet und gefördert werden. Zudem<br />

soll beim Design, bei der Entwicklung<br />

und Einführung sowie beim<br />

Einsatz von KI-Systemen die ethische<br />

und soziale Verantwortung wahrgenommen<br />

werden. KI-Systeme sollen<br />

transparent, verständlich, erklärbar<br />

und als solche erkennbar sein.<br />

Wenn KI-Systeme Menschen betreffen,<br />

sollen die Betroffenen das<br />

Vortrag auf der nationalen <strong>syndicom</strong>-Konferenz<br />

zur Künstlichen Intelligenz. (© <strong>syndicom</strong>)<br />

Recht haben, diese Entscheide anzufechten<br />

und durch einen Menschen<br />

prüfen zu lassen. Waffen, die auf<br />

KI-Systemen basieren, sind zu verbieten.<br />

Politische Forderungen<br />

Die Datenpolitik der Schweiz muss<br />

wirksame Regeln für die Datensicherheit,<br />

den Datenschutz und den Schutz<br />

der Privatsphäre enthalten. Um die<br />

Mitbestimmung aller Arbeitenden in<br />

Bezug auf KI-Systeme und die Datenverarbeitung<br />

sicherzustellen, müssen<br />

entsprechende Personalvertretungen<br />

gebildet und mit wirksamen Mitbestimmungsrechten<br />

ausgestattet werden.<br />

Daniel Hügli<br />

Unsere Resolution und mehr Infos (frz.):<br />

Bit.ly/35KF5XZ<br />

Weltkonferenz der<br />

grafischen Industrie<br />

und Verpackung<br />

Vom 21. bis 25. Oktober fand in Toledo<br />

(Spanien) die Konferenz von UNI<br />

Global Graphical & Packaging statt,<br />

dabei war auch <strong>syndicom</strong>. Rund<br />

hundert Gewerkschafter*innen aus<br />

42 Ländern kamen unter dem Motto<br />

«Unsere Gewerkschaft kämpft!» zusammen.<br />

Die Branche<br />

Seit Jahren befindet sich die Branche<br />

in einem tiefgreifenden technologischen<br />

Wandel. Das E-Book hat sich<br />

dennoch nicht durchgesetzt. Global<br />

gesehen unterscheiden sich die grafischen<br />

Industrien der einzelnen Länder<br />

nicht stark. Der Zeitungsdruck ist<br />

rückläufig, während sich der Bereich<br />

Verpackungen, speziell Kartonagen,<br />

dank dem Online-Handel positiv entwickelt.<br />

Auch bei den Tissue-Erzeugnissen<br />

(WC- und Haushaltspapier,<br />

Reinigungs- und Taschen tücher) gibt<br />

es Wachstum. Beherrscht wird die<br />

Branche von multinationalen Konzernen:<br />

Amcor, Westrock, Smurfit Kappa,<br />

Sofidel, Kimberly Clark, DS Smith<br />

werden von vielen Teilnehmenden erwähnt.<br />

Politik und Arbeitsbedingungen<br />

Beunruhigend ist die Politik der<br />

Trumps, Bolsonaros, Orbans, Salvinis<br />

und ähnlicher Entscheidungsträger,<br />

wie auch die Situation in der Türkei, in<br />

Syrien und in Chile. Die wiedergewählte<br />

Präsidentin von UNI Global, Joaquina<br />

Rodriguez, erklärte, dass wir<br />

uns nicht nur für unsere Arbeitsbedingungen,<br />

sondern auch für eine solidarischere<br />

Welt einsetzen müssen.<br />

Der Kampf für die Rechte der Arbeitnehmenden<br />

ist besonders hart<br />

etwa in Indonesien, Brasilien, Senegal<br />

oder Côte d’Ivoire. In diesen Ländern<br />

sind Arbeitnehmerrechte inexistent<br />

oder es fehlen die Ressourcen, um sie<br />

zu verbessern. Dennoch kämpfen alle<br />

mit grosser Entschlossenheit. In Kolumbien<br />

werden jährlich 150 Gewerkschafter<br />

getötet. In Polen werden die<br />

Gewerkschaften wieder aufgebaut,<br />

ausgehend von den grossen Multis.<br />

Aus England kam die Warnung, dass<br />

bestehende Gesamtarbeitsverträge<br />

un be dingt verteidigt werden müssen,<br />

da es dort aufgrund der Politik fast keine<br />

mehr gibt. Und wenn man an die<br />

Schweiz denkt, stellt sich die Frage:<br />

Muss man erst den Tiefpunkt erreichen,<br />

bevor die Leute reagieren?<br />

Angelo Zanetti<br />

Zentralsekretär Medien<br />

uniglobalunion.org

18 Arbeitswelt<br />

«Ich will schon kooperativ sein.<br />

Aber die Grenzen sind eigentlich überschritten.» Karin Steinmann<br />

Einseitige Flexibilität<br />

akzeptieren wir nicht<br />

Matteo Antonini ist Leiter des Sektors Logistik und<br />

Mitglied der <strong>syndicom</strong>-Geschäftsleitung<br />

Die Post verlangt von ihren Angestellten<br />

je länger, je mehr Flexibilität. Eine<br />

Umfrage bei PostMail zeigte letztes<br />

Jahr: Bei drei von vier Personen entspricht<br />

die Einsatzplanung nicht<br />

ihrem Arbeitspensum. Sie werden<br />

häufiger eingesetzt, und jede*r Vierte<br />

erhält den Arbeitsplan erst eine Woche<br />

im Voraus. Das betrifft primär<br />

Teilzeit-Angestellte, häufig Frauen.<br />

Die einseitig abverlangte, unentschädigte<br />

Flexibilität wirkt sich negativ auf<br />

das Privatleben der Angestellten aus,<br />

und zwar physisch und psychisch.<br />

Deshalb muss es unser Ziel sein, dass<br />

Flexibilität entschädigt wird.<br />

<strong>syndicom</strong> verständigte sich mit<br />

den Verantwortlichen von PostMail<br />

auf einen standardisierten Prozess, in<br />

dem die Bedürfnisse der Teilzeit-Angestellten<br />

nach freien Tagen erhoben<br />

werden. So ein Mechanismus löst<br />

nicht die ganze Problematik der einseitig<br />

abverlangten Flexibilität, er ist<br />

nur ein Puzzle stein. In den laufenden<br />

GAV-Verhandlungen fordern wir, dass<br />

der gezeichnete Prozess künftig für<br />

alle Bereiche der Post gilt.<br />

Die gewerkschaftliche Antwort auf<br />

einseitig abverlangte Flexibilität ist<br />

klar: Wer von den Angestellten Flexibilität<br />

verlangt, muss dafür bezahlen.<br />

Die Post muss Opportunitätskosten<br />

selber tragen und darf sie nicht einfach<br />

auf die Mitarbeitenden abwälzen.<br />

Matteo Antonini<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/gavpost<br />

«Ich muss flexibler sein,<br />

auf Kosten meiner Freizeit»<br />

Karin Steinmann ist Kundenberaterin bei PostNetz. Sie erzählt,<br />

wie die Dienstplanung ihr Privatleben beeinflusst und dass<br />

Loyalität unter den Arbeitskolleg*innen grossgeschrieben wird.<br />

Wie sieht deine Arbeitswoche aus?<br />

Mit einem Pensum von 80 % arbeite<br />

ich Montag bis Freitag meistens von<br />

10 bis 12 und von <strong>14</strong> bis 18 Uhr. Samstagseinsätze<br />

gehören 2-mal pro Monat<br />

dazu. Aber da muss ich flexibel bleiben.<br />

Es kann schon vorkommen, dass<br />

ich 3–4 Samstage hintereinander eingeplant<br />

bin. So komme ich regelmässig<br />

auf eine 6-Tage-Woche. Und den<br />

fixen freien Tag, der mir als Teilzeitangestellte<br />

zustehen sollte, gibt es nicht<br />

mehr einfach so. Oder meine Arbeitskolleg*innen<br />

müssten in die Bresche<br />

springen – das will ich nicht, wir sind<br />

loyal zueinander. Aber es hat sich<br />

schon einiges verändert.<br />

Was hat sich verändert?<br />

Auf meiner Poststelle sind wir weniger<br />

Personal. Auf meiner Poststelle wurde<br />

vor einem Jahr eine 100 %-Stelle gänzlich<br />

gestrichen. Wir müssen also flexibler<br />

sein. Von anderen höre ich, dass<br />

ihre Einsatzpläne fast täglich ändern.<br />

Manchmal erfahren sie am Vorabend,<br />

auf welcher Poststelle und zu welcher<br />

Zeit sie am nächsten Tag arbeiten.<br />

Man kontrolliert am Abend, wie der<br />

Einsatz am Morgen sein wird. Auf die<br />

Karin Steinmann, Kundenberaterin PostNetz<br />

in Biel, seit 36 Jahren bei der Post,<br />

alleinstehend mit zwei Kindern, arbeitet mit<br />

einem 80 %-Pensum. (Bild zVg)<br />

Einsatzplanung, die 2–3 Monate im<br />

Voraus kommt, kann man sich kaum<br />

verlassen. Das beobachte ich seit fünf<br />

Jahren.<br />

Was heisst das für dein Privatleben?<br />

Die Planung meiner Freizeit, die Teilnahme<br />

am sozialen Leben ist schwierig.<br />

Ein Glück, sind meine Kinder<br />

gross – ich kann mir kaum vorstellen,<br />

wie das Eltern mit Betreuungsaufgaben<br />

meistern. Bis zu einem gewissen<br />

Grad will ich kooperativ sein. Aber die<br />

Grenzen sind eigentlich überschritten.<br />

Ich wollte eine Weiterbildung besuchen,<br />

was ja vom Arbeitgeber erwünscht<br />

wird, doch mit diesen<br />

Arbeitseinsätzen ist das quasi unmöglich.<br />

Wie erklärst du dir den Wandel?<br />

Natürlich verändert sich die Gesellschaft.<br />

Alles ist auf Abruf, vieles geschieht<br />

elektronisch. Das verstehe ich.<br />

Ich bin ja ein Teil dieser Entwicklung.<br />

Das setzt die Post unter Druck. Doch<br />

den Spardruck, gerade bei PostNetz,<br />

baden häufig wir aus, indem von uns<br />

mehr Flexibilität verlangt wird. Das<br />

geht auf Kosten unserer Freizeit, der<br />

Gesundheit und schlägt auch auf die<br />

Motivation.<br />

Was wünschst du dir?<br />

Eigentlich mag ich meinen Beruf, den<br />

Kundenkontakt, die Abwechslung –<br />

ich bin seit vielen Jahren dabei. Doch<br />

es scheint mir, dass meine Arbeit weniger<br />

geschätzt wird. Wenn ich flexibler<br />

sein muss, dann möchte ich auch<br />

eine Gegenleistung dafür – aber die<br />

sehe ich nicht. Ich empfinde diese<br />

Entwicklung als sehr einseitig, und sie<br />

geht zulasten der Angestellten.<br />

Interview: Matthias Loosli

«Altersvorsorge für Selbständigerwerbende: Frische Ideen<br />

vom neuen Parlament gefordert!» Michael Moser<br />

19<br />

Anständige Renten für<br />

die kreativen Berufe<br />

Rund um die Kampagne Was-ist-meine-Arbeit-wert.ch, die sich<br />

mit dem Wert der Arbeit in der grafischen Branche befasst, hat<br />

<strong>syndicom</strong> eine Umfrage über die Arbeits- und Einkommenssituation<br />

bei selbständigerwerbenden Kreativen gestartet.<br />

In dieser Umfrage fragt <strong>syndicom</strong><br />

auch ab, wie die Selbständigerwerbenden<br />

für das Alter versichert sind. Die<br />

Antworten sind alarmierend und erschreckend:<br />

Gerade mal 24,5 % wissen,<br />

wie hoch ihre Rente dereinst sein<br />

wird, und nur 13,6 % sind überzeugt,<br />

dass sie tatsächlich zum Leben reichen<br />

wird. Nachfragen bei der Pensionskasse<br />

Freelance von <strong>syndicom</strong><br />

bestäti gen, dass eine typische selbständige<br />

Grafikerin zwischen 30 000<br />

und 40 000 Franken Jahreseinkommen<br />

bei der Pensionskasse versichert.<br />

Dies ergibt im Pensionsalter zusammen<br />

mit der AHV eine Rente zwischen<br />

2372 und 2681 Franken – was nicht für<br />

das Leben im Alter reicht und erst<br />

recht nicht der Lohn für ein ganzes Berufsleben<br />

sein darf.<br />

Und das sind sogar noch diejenigen,<br />

die überhaupt einzahlen können.<br />

All jene, die sich die 12,5 % für Beiträge<br />

an die 2. Säule gar nicht leisten können,<br />

sitzen am Schluss sogar mit nur<br />

einer <strong>14</strong>31-fränkigen AHV-Rente da.<br />

Das veraltete Rentensystem<br />

braucht dringend neue Impulse<br />

Warum ist so etwas 2019 also überhaupt<br />

möglich? Warum ist unser Rentensystem<br />

immer noch darauf ausgerichtet,<br />

dass jemand sein ganzes<br />

Leben zu 100 % angestellt ist, während<br />

mit der Umgestaltung unserer Arbeitswelt,<br />

dem Aufkommen von neuen Arbeitsformen<br />

immer weniger Leute so<br />

arbeiten können, selbst wenn sie es<br />

wollten?<br />

Hier sind dringend neue politische<br />

Lösungen gesucht, und zwar sofort!<br />

Schritte, die in die richtige Richtung<br />

gegangen wären, nämlich Richtung<br />

Stärkung der 1. Säule, wurden mit der<br />

Alters vorsorge 2020 und vorher AHV+<br />

abgelehnt. Die laufende Revision<br />

AHV 21 enthält nichts, was die Situation<br />

der Selbständigerwerbenden verbessern<br />

würde. Mit dem jüngeren,<br />

progressiveren und moderneren Parlament<br />

besteht zumindest die Hoffnung,<br />

dass das Bewusstsein für neue<br />

Arbeitsformen verbreiteter sein wird.<br />

Hoffen alleine ist ganz sicher nicht<br />

genug. Ohne den Druck der Betroffenen<br />

wird sich nichts verändern, so viel<br />

ist klar. <strong>syndicom</strong> will darum 2020 mit<br />

der Kampagne Was ist meine Arbeit<br />

wert? einen ersten Schritt tun und gewerkschaftspolitische<br />

Massnahmen<br />

zugunsten der Grafikerinnen und Grafiker<br />

und auch aller anderen Selbständigen<br />

und Arbeitenden in neuen Arbeitsformen<br />

ergreifen.<br />

Michael Moser<br />

Nicht mal <strong>14</strong> % der Selbständigen glauben, dass ihre Rente dereinst zum Leben reichen wird. (© Fotomelia)<br />

Umfrage: Was-ist-meine-Arbeit-wert.ch<br />

Info: <strong>syndicom</strong>.ch/wasistmeinearbeitwert<br />

Appell der<br />

Vierten Gewalt an<br />

das Parlament<br />

Unser politisches System baut auf der<br />

Gewaltenteilung auf. Die Legislative<br />

beschliesst Gesetze, die Exekutive<br />

setzt sie um und die Judikative entscheidet<br />

im Rechtsstreit. Dies verhindert,<br />

dass die Macht bei einzelnen Personen<br />

oder Institutionen konzentriert<br />

wird: Gewaltenteilung soll dem Machtmissbrauch<br />

einen Riegel schieben.<br />

So viel zur Theorie. Um zu informieren,<br />

wie die drei Behörden und die<br />

Unternehmen funktionieren, braucht<br />

jede demokratische Gesellschaft eine<br />

vierte Gewalt: die Medien. Sie beobachten,<br />

recherchieren, haken kritisch<br />

nach. Sie sind die Wachhunde der<br />

Demokratie. Können die Medien ihre<br />

Funktion immer weniger ausüben,<br />

weil die Stellen abgebaut werden, die<br />

Honorare der Freien ins Bodenlose<br />

sausen, die neuen Medien finanziell<br />

kaum überleben, dann haben wir alle<br />

ein Problem: Wir werden unvollständig<br />

oder falsch informiert über das,<br />

was hinter den Kulissen abgeht.<br />

Daher appelliert <strong>syndicom</strong> an das<br />

neue Parlament: es ist höchste Zeit für<br />

eine neue Förderung der Medien! Wie<br />

sie effektiv gestärkt werden, steht in<br />

unserem neuen medienpolitischen<br />

Positionspapier. Ziel ist, dass die Medienschaffenden<br />

unabhängig, nach<br />

den berufsethischen Regeln des Presserats<br />

und mit anständigen Arbeitsbedingungen<br />

und Löhnen ihrer Rolle als<br />

Vierte Gewalt gerecht werden können.<br />

Stephanie Vonarburg, Vizepräsidentin <strong>syndicom</strong>,<br />

Leiterin Sektor Presse und elektronische Medien.

20 Arbeitswelt<br />

«Ein Tag auf der Strasse reicht nicht. Um die Welt zu<br />

verändern, müssen wir uns organisieren.» Pierre-Yves Maillard<br />

Für einen<br />

starken öffentlichen Dienst<br />

Pierre-Yves Maillard sieht dem zentralen Thema der nächsten<br />

Delegiertenversammlung des SGB mit Begeisterung entgegen.<br />

Er fordert eine Annäherung zwischen den Bewegungen der Zivilgesellschaft<br />

und den Gewerkschaften.<br />

«Endlich jemand, der klar, direkt und<br />

ohne Umschweife spricht!» Der Erste,<br />

der am Treffen mit Pierre-Yves Maillard<br />

in Bellinzona seine Freude ausdrückte,<br />

war der Dolmetscher. Der Anlass<br />

war der zweite «Denktag» des SGB<br />

Tessin und Moesa von Mitte November.<br />

Seit einigen Monaten organisiert<br />

die kantonale Sektion eine Reihe von<br />

Treffen zwischen Basis, Angestellten<br />

und Vorstandsmitgliedern, um Synergien<br />

zwischen den Mitglieds-Gewerkschaften<br />

zu erschliessen.<br />

Die Arbeitsgruppen für Kommunikation,<br />

AHV, Service public, Frauen<br />

usw. nutzten die Gelegenheit für eine<br />

Gesprächsrunde mit dem neuen SGB-<br />

Präsidenten Maillard, die sich sofort<br />

zu einer Art Rundum-Interview entwickelte.<br />

Man diskutierte das Rahmenabkommen<br />

mit der EU, die Lage der<br />

SRG nach dem No-Billag-Referendum,<br />

den Frauenstreik, das Lohn dumping<br />

und die SVP-Initiative gegen die Freizügigkeit.<br />

Und die Post.<br />

Pierre-Yves Maillard gewann am «Denktag»-<br />

Treffen viele Sympathien. (© Giovanni Valerio)<br />

Privatisierungen zurücknehmen<br />

Letztes Jahr hat der SGB Tessin drei<br />

Volksinitiativen zur Wiedereinführung<br />

der Regiebetriebe des Bundes<br />

vorgeschlagen. Mit der Post könnte<br />

man beginnen, sie ist für die Bevölkerung<br />

wichtig. Auch in EU-Ländern gibt<br />

es Ansätze, die öffentlichen Dienste<br />

wieder zu verstaatlichen.<br />

«Der Service public wird das Thema<br />

der nächsten SGB-Delegiertenversammlung<br />

im Mai», erklärte Maillard<br />

und führte aus: «Wir haben die Betriebe<br />

einem Management überlassen,<br />

das nur an Produktivität und Rentabilität<br />

denkt, nicht an den Dienst für die<br />

Gesellschaft. Die Post macht eine<br />

unfaire Buchhaltung: Sie betont verlustbringende<br />

Bereiche gegenüber anderen,<br />

um die Schliessung von Poststellen<br />

zu rechtfertigen. Das Gleiche<br />

geschieht bei den SBB. Privatisierung<br />

birgt ein sehr hohes Risiko, auch in<br />

den anderen Sektoren – Energie, Gesundheit<br />

und Finanzen.»<br />

Die Gewerkschaft gehört denen, die<br />

sich darin engagieren<br />

Auch die Allianz mit den Bürger- und<br />

Konsumentinnenverbänden und verschiedenen<br />

Bewegungen ist wichtig<br />

für den Erfolg gewerkschaftlicher Aktionen.<br />

«Schaut euch nur an, was am<br />

<strong>14</strong>. Juni los war: eine Mobilisierung,<br />

wie es sie in den letzten 30 Jahren<br />

nicht gegeben hat», rief Maillard aus.<br />

«Wir müssen den Leuten begreiflich<br />

machen, dass ein einziger Tag auf der<br />

Strasse nicht ausreicht. Um die Welt<br />

zu verändern, müssen wir uns organisieren:<br />

Nur so können wir stark werden.<br />

Wenn festgestellt wird, dass es<br />

in den Gewerkschaften nur wenige<br />

Frauen und wenige junge Menschen<br />

gibt, sollen sie sich uns anschliessen,<br />

um das zu ändern. Es sind die Mitglieder,<br />