Ehrenbürger Ferdinand Aufschläger sen.

Simbach a. Inn: Ehrenbürger Ferdinand Aufschläger sen.

Simbach a. Inn: Ehrenbürger Ferdinand Aufschläger sen.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Simbacher<br />

EHRENBÜRGER<br />

Ein genialer Erfinder und seiner Zeit weit voraus<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Teil I<br />

von Walter Geiring<br />

Unter dem Titel „Simbachs <strong>Ehrenbürger</strong>“<br />

befasst sich die aktuelle Ausgabe des Simbacher<br />

Anzeigers mit dem genialen Erfinder<br />

und Tüftler <strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Es war ein Sonntag, als der kleine <strong>Ferdinand</strong><br />

in Simbach gegenüber der österreichischen<br />

Stadt Braunau am 21. Januar 1855<br />

das Licht der Welt erblickte.<br />

Sein Vater war der Sohn eines Schmiedemeisters<br />

aus Hengersberg im bayerischen<br />

Wald, der Uhren und die damals<br />

noch primitiven landwirtschaftlichen Maschinen<br />

reparierte und auch neu anfertigte.<br />

An der Passauer Straße in unmittelbarer<br />

Nähe zum Simbach baute er zusammen mit<br />

seiner Frau ein Haus und errichtete eine<br />

Schmiedestätte.<br />

Zudem befasste sich sein Vater damals<br />

schon mit Wasserleitungen. Wohl aus diesem<br />

Grund bastelte der kleine <strong>Ferdinand</strong><br />

schon als Knabe sehr viele kleine Wasserräder,<br />

die mit Stampf- und Hammerwerk<br />

ausgestattet waren, lag doch das Elternhaus<br />

direkt am Simbach. Der Junge besaß<br />

auch hervorragende Schnitzfertigkeiten<br />

und konnte aus vielen hölzernen Gegenständen<br />

etwas schnitzen. Besonders gefragt<br />

waren in der Schule von seinen Klas<strong>sen</strong>kameraden<br />

seine Pfeile, da sie höher als<br />

alle anderen flogen.<br />

„Und wenn ich für meine kleinen Wassermühlen<br />

zu wenig Wasser hatte, nahm ich einen<br />

langen Schürhaken aus der Schmiede<br />

und minierte bei der Quelle mit diesem so<br />

lange, bis die nötige Wassermenge erreicht<br />

war. Dadurch habe ich schon als Knabe erfahren,<br />

dass die meisten Quellen mehr oder<br />

weniger verschüttet sind.“<br />

Mit fünf Jahren wurde der Knabe in Simbach<br />

eingeschult, leider musste er bereits<br />

ein Jahr später den schmerzlichen Verlust<br />

seines Vaters hinnehmen, der am 7. Februar<br />

1861 mit 40 Jahren starb. Unbegreiflich<br />

schlug das Schicksal zwei Jahre später erneut<br />

zu, als er seiner geliebten Mutter Elisabeth<br />

ins Grab nachschauen musste. Sie<br />

wurde nur 41 Jahre alt. Zum Glück gab es<br />

noch die jüngere Schwester seiner Mutter,<br />

welche nun die Erziehung von <strong>Ferdinand</strong><br />

übernahm und ebenso dem ein Jahr jüngeren<br />

Bruder Franz und der zwei Jahre älteren<br />

Schwester Elise eine Ersatzmutter<br />

war. Sie übernahm nicht nur die weitere Erziehung<br />

der Kinder, sondern zusammen mit<br />

einem Werkführer auch die Leitung des Geschäftes<br />

in Simbach.<br />

Mit 12 Jahren zur Schmiede-Lehre<br />

Bereits mit zwölf Jahren kam <strong>Ferdinand</strong><br />

aus der Schule und sollte in der heimischen<br />

Schmiedewerkstätte eine Lehre beginnen.<br />

Allerdings befürchtete seine Tante, dass<br />

<strong>Ferdinand</strong> zu Hause unter Anleitung des<br />

Werkführers nicht viel lernen würde, weshalb<br />

er für zwei Jahre zu seinem Onkel nach<br />

Hengersberg in die Schmiede geschickt<br />

wurde. Danach gab es durch den Bahn- und<br />

Brückenbau in Simbach sehr viel Arbeit,<br />

hauptsächlich zum Gerüstbau für die Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke.<br />

Durch die verschiedenen Baustellen am<br />

Brückenbau konnte der wissbegierige Junge<br />

sehr viel Neues lernen. Er sah etwas vom<br />

Tiefbau, das Aufbauen der Brückenwiderlager<br />

und der fahrbaren Kräne. Besonders interessierte<br />

er sich für den Vorgang, als die<br />

Caissons zur Fundamentierung abge<strong>sen</strong>kt<br />

wurden, denn hier sah er zum ersten Mal die<br />

damalige mühselige und zeitraubende Art,<br />

die Sondierung für die Widerlager durchzu-<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger<br />

führen. Zum Verständnis: Die Gründung der<br />

Flusspfeiler erfolgte mittels Ab<strong>sen</strong>kung von<br />

Caissons/Senkkästen, des<strong>sen</strong> Oberfläche<br />

zwei Meter über den Innwasserspiegel hinausragten.<br />

Wenn der Caisson auf dem Inngrund<br />

stand, war er voll Wasser, das mittels<br />

Drucklufttechnik hinausgetrieben wurde.<br />

Nun konnte man auf dem Innschotter stehen,<br />

ohne dass einem die Schuhe nass wurden<br />

und aufgrund der Größe des Caissons<br />

bequem arbeiten. Einige Flusspfeiler mussten<br />

so über 20 Meter tief unter dem Wasserspiegel<br />

ver<strong>sen</strong>kt werden, bis sie tragfähigen<br />

Boden erreichten. In dem Senkkasten war<br />

auch eine luftdichte Einstiegskammer angebracht,<br />

damit der Schotter entleert werden<br />

und die Arbeiter aus- und einsteigen konnten.<br />

Hunderte Schmiede und Schlosser<br />

am Brückenbau beteiligt<br />

Repro: Geiring<br />

Am Bau der Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke war <strong>Ferdinand</strong> Aufschläger beteiligt. Mit sieben Lokomotiven<br />

wurde am 22. Mai 1871 die Last geprobt<br />

Foto: Stadtchronik<br />

Es war 1869 und es gab sogar schon eine<br />

elektrische Lichtanlage mit einer zehn PS-<br />

Lokomobile. Zwei große Bogenlampen und<br />

zwei große Scheinwerfer beleuchteten<br />

nachts die Baustellen, da ununterbrochen<br />

Tag und Nacht gearbeitet wurde. Zur Stromerzeugung<br />

diente eine große Induktionsmaschine,<br />

da die Dynamomaschine damals<br />

noch nicht erfunden war. Der junge Aufschläger<br />

beobachtete auch genau, wie die<br />

Sondierungsvorarbeiten beim Bau der neuen<br />

Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke abliefen.<br />

Bei der mit Händen vorgenommenen<br />

Sondierung waren etwa 30 Mann acht Tage<br />

lang beschäftigt. Die Granitbausteine wurden<br />

von Neuhaus und Schärding im rohen<br />

Zustand mit Fahrzeugen an die Baustelle<br />

gefahren. Aufgrund des Gewichts

Simbacher<br />

EHRENBÜRGER<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Fortsetzung Teil I<br />

konnte immer nur ein Stein transportiert<br />

werden. Die Steine wurden an der Baustelle<br />

weit auseinander gelagert, weil sie erst noch<br />

gebrauchsfähig bearbeitet werden mussten.<br />

Sie hatten eine Höhe von 50 Zentimeter,<br />

waren zwei Meter lang und einen Meter<br />

breit. Hunderte von Steinmetzen waren mit<br />

der Bearbeitung beschäftigt. Nachdem die<br />

Joche und Widerlager fertig gemauert wa-<br />

ren, kam die Ei<strong>sen</strong>konstruktion für die Bahnbrücke<br />

von der Firma Kramer & Klett aus<br />

Nürnberg an. Die Ei<strong>sen</strong>teile für die Brücke<br />

waren nur gelocht, da die Konstruktion zuerst<br />

auf einem Holzgerüst zusammengestellt und<br />

an Ort und Stelle mit weißglühend gemachten<br />

Ei<strong>sen</strong>nieten zusammengenietet werden<br />

musste. Für diese Arbeit waren Hunderte von<br />

Kesselschmieden und Schlosser zusätzlich<br />

anwe<strong>sen</strong>d. Laut Aufschläger war alles Handarbeit,<br />

da es Nietmaschinen noch nicht gab.<br />

Verwendet wurden nur fahrbare Kräne mit<br />

Handbetrieb.<br />

Am 22. Mai 1871 war es dann so weit. Sieben<br />

mit Eichenlaub bekränzte schwerste Lokomotiven<br />

wurden auf die Mittelfelder der<br />

Brücke gefahren und dort einen Zeit lang stehen<br />

gelas<strong>sen</strong>. Anschließend wurde mit einem<br />

Nivellierinstrument die Senkung der Brücke<br />

festgestellt, die zehn Millimeter betrug, was<br />

als vorzüglich befunden wurde. Nach der<br />

Belastungsprobe stieg die Ei<strong>sen</strong>bahnbrücke<br />

wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück.<br />

Alle Informationen über den Bau, Maße<br />

und Arbeiten wurden handschriftlich von<br />

dem technikinteressierten Knaben festgehalten.<br />

Mitte der 1890er Jahre war Aufschläger<br />

selbst mit seiner Firma im Auftrag des Bauamtes<br />

Simbach für die Straßenbrücke zwischen<br />

Simbach und Braunau mit den Sondierungsarbeiten<br />

beschäftigt. Allerdings<br />

hatte sich der geniale Erfinder dazu eine eigene<br />

Konstruktion aus Ei<strong>sen</strong>stangen zusammengestellt.<br />

Mit seiner Erfindung benötigte<br />

er viel weniger Zeit. So schafften vier<br />

Mann zehn Sondierungen in sechs Arbeitstagen.<br />

Teil II folgt

Simbacher<br />

EHRENBÜRGER<br />

Ein genialer Erfinder und seiner Zeit weit voraus<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Teil II<br />

von Walter Geiring<br />

Dampfmaschine machte<br />

den 14jährigen neugierig<br />

Kopfzerbrechen machte sich in jenen Tagen<br />

Aufschläger auch über die Funktionsweise<br />

der Dampfmaschine. Eine zerlegte<br />

Maschine hatte der Junge zuvor noch nicht<br />

gesehen und die damaligen Maschinisten<br />

konnten nicht befragt werden, da sie selbst<br />

nichts über die Funktion wussten. Sie waren<br />

nur für das Heizen, Schmieren und Bedienen<br />

zuständig. Im Falle einer Reparatur<br />

musste ein Monteur einer Lokomotivfabrik<br />

oder ein Mechaniker aus England zum Richten<br />

kommen.<br />

„Ich studierte das Geheimnis der Funktion<br />

Tag und Nacht bis ich es endlich herausgebracht<br />

hatte“, schreibt Aufschläger in seinen<br />

Lebenserinnerungen, der zu diesem Zeitpunkt<br />

gerade 14 Jahre alt war. Nachdem alles<br />

klar war, fertigte er ein Modell aus Holz,<br />

das in Lehm geformt wurde. Der Dampfzylinder<br />

war aus Messing. Die Konstruktion<br />

befestigte er auf einer Ei<strong>sen</strong>platte.<br />

Bei der ersten Inbetriebnahme kam die<br />

Maschine voll auf Touren und brummte so<br />

laut, dass er sich hinter eine Mauer stellte<br />

und sie austoben ließ. Es war dies die<br />

Kriegszeit 1870/71, in der in Simbach ununterbrochen<br />

an Bahnbrücken und Gebäudebau<br />

gearbeitet wurde und die Leute durchwegs<br />

gut verdienten und gut zu es<strong>sen</strong> hatten,<br />

schrieb Aufschläger weiter.<br />

Kurz nach den kriegerischen Auseinandersetzungen<br />

wurde vor dem Anwe<strong>sen</strong> in<br />

der Passauer Straße ein Brunnen mit dem<br />

Namen „Sedansbrunnen“ aufgestellt, der<br />

an die entscheidende Schlacht gegen<br />

Frank reich erinnern sollte. Es gab eine öffentliche<br />

Feier mit vielen Reden, allerdings<br />

gab der Brunnen kein Wasser. Die Quelle<br />

entsprang bei den Pichlmeier`schen Anwe<strong>sen</strong><br />

und lief am alten Krankenhaus an der<br />

Pfarrkirchner Straße vorbei die ganze Innstraße<br />

entlang bis zur Innbrücke. Angeschlos<strong>sen</strong><br />

waren alle Anwe<strong>sen</strong> entlang dieser<br />

Quelle. Laut den Aufzeichnungen von<br />

Aufschläger bestanden die Leitungen aus<br />

Holzröhren, welche bereits zum Teil verfault<br />

waren. So kam es, dass ausgerechnet am<br />

Tag der Feierlichkeiten kein Wasser zur Verfügung<br />

stand und auch die Anwe<strong>sen</strong> entlang<br />

der Innstraße über kein Wasser verfügten.<br />

Der junge Aufschläger nahm dies zum<br />

Anlass, im Keller seines Hauses einen Brunnen<br />

zu graben, um für den Notfall Wasser zu<br />

haben. Die Bohrungen gestalteten sich nicht<br />

einfach, da lediglich zweieinhalb Meter<br />

Raumhöhe bis zum Gewölbe zur Verfügung<br />

standen. Aus diesem Grund mussten vom<br />

Keller bis zum Dach Löcher durch die Decken<br />

geschlagen werden, damit man das<br />

Gestänge ausziehen und in das Bohrloch hineinlas<strong>sen</strong><br />

konnte.<br />

Bei den Bohrungen kam er auf eine schief<br />

gelagerte Mergelschicht. Doch der unternehmungslustige<br />

Bursch gab nicht auf. Er<br />

bohrte in den Mergel hinein und traf in 40<br />

Metern Tiefe auf eine unter Druck stehende<br />

wasserführende Schicht, sodass ein artesischer<br />

Brunnen entstand. Das erbohrte<br />

Wasser stieg so hoch über den Keller hinaus,<br />

dass es in der Waschküche, wo sich<br />

auch der Gemeindewasserauslauf befand,<br />

zwei Meter über dem Boden stand. Nun<br />

wusste der mittlerweile 17-Jährige, dass<br />

man in der Inn- und Bachstraße erfolgreich<br />

nach artesisch gespanntem Wasser bohren<br />

kann.<br />

Erste Wasserbohrungen<br />

machten Bevölkerung aufmerksam<br />

Erst richtig anerkannt wurde Aufschläger,<br />

als er 1873 für den Metzger Brodschelm<br />

nach Wasser bohrte, da die Gemeinde einen<br />

Anschluss an die Gemeindewasserleitung<br />

nicht erlaubte. Der junge Tüftler machte ihm<br />

den Vorschlag, nach einem artesischen<br />

Brunnen zu bohren. „Da ich ihm laufendes<br />

Wasser garantierte, war er sogleich einverstanden.<br />

Ich hatte eine Maschine mit Seilzug<br />

und konnte einige Tage später anfangen“,<br />

erinnerte sich Aufschläger. Die Bohrarbeiten<br />

an einem öffentlichen Platz erregten<br />

großes Aufsehen, da niemand dem<br />

jungen Mann mit seinem neuen Unternehmen<br />

einen Erfolg zutraute. Nach sechs Tagen<br />

kam die große Überraschung. In 40 Metern<br />

Tiefe stieß man auf Wasser, das mit<br />

einem so hohen Druck aus dem Boden<br />

schoss, dass es die Höhe des Wohnhauses<br />

von sieben bis acht Metern erreichte. Aufschlägers<br />

erster artesischer Brunnen in<br />

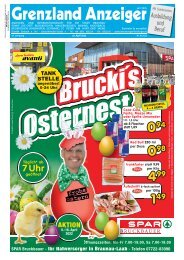

Die Werkstätte mit Schmiede und Dreherei<br />

Ein Aufschläger-Windmotor<br />

fremden Auftrag brachte 40 Liter in der Minute.<br />

Nun war der Durchbruch geschafft.<br />

Durch die<strong>sen</strong> Erfolg stieg der 18-jährige<br />

Simbacher zum anerkannten Wasserfachmann<br />

auf und wurde von nun an von technischen<br />

Beamten und Bauingenieuren eingeladen,<br />

um die studierten Herren über geologische<br />

und physikalische Verhältnisse der<br />

Region zu unterrichten. Die Brunnenbohrung<br />

im Anwe<strong>sen</strong> des Metzgers Brod-<br />

Fotos: Geiring

schelm im Jahre 1873 war also der erste<br />

Brunnenbohrauftrag des <strong>Ferdinand</strong>-Aufschläger-Betriebes.<br />

Mit unablässigem Selbststudium und Arbeit<br />

im Tiefbohr- und Wasserversorgungsfach,<br />

fügte von da ab der Gründer Stein auf<br />

Stein, um dem Betrieb ein Fundament zu<br />

geben, das ihn gute und schlechte Zeiten<br />

überdauern ließ.<br />

Auf Erdgas gestoßen<br />

Simbacher<br />

EHRENBÜRGER<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Fortsetzung Teil II<br />

Bei den Bohrungen nach Wasser stieß<br />

Aufschläger aber auch auf Erdgas. So wie<br />

Jahre später am neuen Firmensitz in unmittelbarer<br />

Nähe des Hotels „Alte Post“, dem<br />

späteren Kaufhaus Stock & Steubl. Am<br />

Standort des jetzigen Café Dali befand sich<br />

die spätere Werkstatt.<br />

Durch die Bohrung vom 19. Juni 1897<br />

stieß man in 300 Metern Tiefe auf so viel<br />

Erdgas, dass damit nicht nur die Wohnung,<br />

sondern auch ein mehrpferdekräftiger Motor<br />

angetrieben werden konnte, hieß es in den<br />

Tagesmeldungen. Bereits sechs Jahre zuvor<br />

war der Hydrotechniker in Wels/Österreich<br />

fündig geworden. Bei den Bohrungen<br />

stieß man neben Wasser auch auf Erdgas.<br />

Simbachs erste Hochräder<br />

mit Spezialbereifung<br />

Anfang der 1870er Jahre baute er zusammen<br />

mit seinem Bruder Franz ein Hochrad.<br />

Sie hatten die Möglichkeit zwei moderne<br />

Hochräder zu sehen, als zwei Franzo<strong>sen</strong> zu<br />

einer Wettfahrt von Paris nach Wien innerhalb<br />

von acht Tagen in Simbach einen Zwischenstopp<br />

im Hotel „Alte Post“ einlegten<br />

und die Räder an der Außenwand des Hotels<br />

stehen ließen. Nur eineinhalb Stunden hatten<br />

die zwei Brüder Zeit die Räder genau zu besichtigen<br />

und Skizzen anzufertigen.<br />

Bereits am nächsten Tag ging die Arbeit los<br />

und nach vier Wochen war das erste Fahrrad<br />

fertig, allerdings mit Ei<strong>sen</strong>reifen. Die beiden<br />

französischen Räder besaßen Vollgummibereifung.<br />

Über einen Rei<strong>sen</strong>den wurden zwei<br />

Gummireifen aus Paris bestellt, nachdem die<br />

kürzlich gegründete Firma Metzeler die Reifen<br />

nicht liefern konnte. Die bestellte Reifengarnitur<br />

kostete 100 Mark. Leider war die gelieferte<br />

Bereifung viel kleiner, sodass die Brüder<br />

sie mit Gewalt dehnen mussten, um sie<br />

auf die Räder aufziehen zu können.<br />

Anfangs hielten sie gut, aber beim Fahren<br />

stellte sich heraus, dass dies doch nicht der<br />

Fall war, da sie beim Brem<strong>sen</strong> absprangen. Irgendwie<br />

musste man die Reifen befestigen.<br />

Leider half hier auch kein Harz und Schellack.<br />

Schließlich kam <strong>Ferdinand</strong> die Idee, die eisernen<br />

Hohlreifen mit einem glühenden Ei<strong>sen</strong><br />

in kurzen Teilen so stark anzuwärmen, dass<br />

der Gummi an dem Hohlreifen angeschmolzen<br />

wurde und dadurch rundherum einen<br />

festen Halt bekam. Ein auf diese Weise angeschmolzener<br />

Reifen konnte man nur noch mit<br />

Gewalt wieder herunterreißen. Von da an<br />

funktionierte es. Es kamen Räder aus England<br />

und Frankreich, die auf diese Weise mit<br />

den Gummireifen bestückt wurden. „Dieses<br />

‚ankitten‘ war längere Zeit unser Geheimnis“,<br />

schreibt <strong>Ferdinand</strong> in seinen Aufzeichnungen<br />

aus dem Jahr 1927.<br />

Nach diesem Erfolg wurden Dutzende<br />

Fahrräder für die Kundschaft gemeinschaftlich<br />

hergestellt. Bruder Franz gründete ein<br />

Geschäft zur Fabrikation von Fahrrädern sowie<br />

einen Nähmaschinenhandel und Reparaturservice.<br />

Das Tiefbohr- und Wasserleitungsgeschäft<br />

sowie die Reparaturwerkstätte<br />

für große Maschinen samt der Fabrikation<br />

für Windmotoren fiel in den Bereich<br />

von <strong>Ferdinand</strong>.<br />

Diese Änderungen fielen in das Jahr<br />

1882, in dem <strong>Ferdinand</strong> Anna Groß aus<br />

Simbach heiratete, die ihm am 14. März<br />

1883 einen Sohn schenkte, der auch auf den<br />

Namen <strong>Ferdinand</strong> getauft wurde. Ergänzt<br />

wurde die Familie durch Schwester Anna,<br />

die am 19. März 1886 auf die Welt kam. Sie<br />

heiratete später Postinspektor Schröder,<br />

starb allerdings nach kurzer Ehe und hinterließ<br />

Sohn Georg, der im Hause seiner Großeltern<br />

aufwuchs und als Oberlehrer in Simbach<br />

am 29. Oktober 1961 starb. Aus der<br />

Ehe mit Hedwig Schröder entsprang Sohn<br />

Reinhold Schröder, den viele Simbacher<br />

Schülergenerationen als Lehrer der Hauptschule<br />

noch gut in Erinnerung haben. Schröder<br />

verstarb am 12. Juni 2019 und fand seine<br />

letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in<br />

Triftern.<br />

Teil III folgt

Simbacher<br />

EHRENBÜRGER<br />

Ein genialer Erfinder und seiner Zeit weit voraus<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Teil III<br />

von Walter Geiring<br />

Sauberes Wasser für Simbach<br />

Anfang der 1890er Jahren arbeiteten die<br />

Brüder, obwohl sie getrennte Geschäfte hatten,<br />

an der Erfindung von Motorrädern. Hierüber<br />

berichtete der Simbacher Anzeiger bereits<br />

in der Ausgabe vom 1. März 2020. Die<br />

Firma entwickelte sich zusehends und der<br />

Fachmann für Tiefbohr-, Brunnenbau und<br />

Wasserversorgung war nicht nur zwischen<br />

Mühldorf und Passau gefragt, sondern auch<br />

im ganzen Innviertel.<br />

„Ich kam auch viel in Ober- und Niederösterreich<br />

sowie in Tirol und der Steiermark<br />

herum und leistete dort immer erfolgreiche<br />

Arbeit“, so der Simbacher Pionier. Anfragen<br />

gab es sogar aus den Balkanländern wie<br />

Rumänien, Bosnien und Siebenbürgen.<br />

Nachdem aber zu dieser Zeit Rei<strong>sen</strong> mit die<strong>sen</strong><br />

Entfernungen mindestens acht Wochen<br />

dauerten, verzichtete Aufschläger auf die<br />

Aufträge, um die heimische Arbeit nicht zu<br />

unterbrechen. Er befürchtete, dass es dann<br />

zu Hause mehr Schaden und Verdruss gegeben<br />

hätte.<br />

Als den größten Erfolg seines Lebens bezeichnete<br />

er die Versorgung seiner Heimatgemeinde<br />

mit einwandfrei sauberem Wasser.<br />

Es hatte viel Mühe gekostet die politisch<br />

Verantwortlichen von dem Vorhaben zu<br />

überzeugen. Es war eine verborgene Quelle<br />

mit einem rie<strong>sen</strong>großen Einzugsgebiet im<br />

Wald, die 70 Meter höher als die Innstraße<br />

lag. Durch seine langjährige Erfahrung<br />

konnte er die Quelle lokalisieren, wenngleich<br />

die Herren der Gemeinde Simbach<br />

damals von der Ergiebigkeit und an den Erfolg<br />

der Bohrung nicht geglaubt hatten. Erst<br />

nach langem hin und her übernahm der Geschäftsmann<br />

die Garantie und so konnte<br />

man mit den Bohrarbeiten beginnen.<br />

Rund 350 Meter lange Schlitze mussten<br />

die Arbeiter auf der Heinzelspitze graben,<br />

bis die Quelle erschlos<strong>sen</strong> war. Am Ende lieferte<br />

sie 1100 Liter in der Minute. „Das Wasser<br />

war von Anfang an tadellos rein, hatte<br />

nur sieben Grad Celsius Wärme und ganz<br />

wenig Mineralien, also für den menschlichen<br />

Genuss ganz vorzüglich“, so die erste<br />

Analyse. Für dieses Bravourstück erhielt<br />

Aufschläger am 14. März 1928 das <strong>Ehrenbürger</strong>recht<br />

der Gemeinde Simbach verliehen.<br />

Zudem wurde die Straße zu dem Wasserreservoir<br />

in „<strong>Ferdinand</strong>-Aufschläger-<br />

Straße“ benannt.<br />

Nicht unerwähnt soll in der Biografie von<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger bleiben, dass er<br />

durch höchst amtliche Verleihungsurkunde<br />

des Oberbergamt München die Erlaubnis<br />

besaß, auf seinen Grundstücken nach Öl,<br />

Bitumen und anderen Bodenschätzen zu<br />

graben. Die Bergwerkgerechtsame, also die<br />

Berechtigung für den Abbau von Bodenschätzen,<br />

stammt aus dem Jahr 1919. Die<br />

Grube erhielt den Namen Anna Johanna,<br />

wie der Name seiner Mutter.<br />

Firmenerweiterung<br />

mit Autohandel und Tankstelle<br />

Sohn <strong>Ferdinand</strong> wurde Diplomingenieur<br />

und arbeitete ab 1902 zusammen mit seinem<br />

Vater. Im Jahr 1908 wurde die Firma in<br />

„<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger und Sohn“ umbenannt.<br />

Mit Sohn <strong>Ferdinand</strong> sollte das Geschäft<br />

in die Zukunft geführt werden. Seiner<br />

Umsicht und Tatkraft war es zu verdanken,<br />

als er nach vierjähriger Kriegsdienstzeit im<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger mit Pfeife um 1940<br />

Ersten Weltkrieg (1914-1918) als Unteroffizier<br />

der königlich bayerischen Armee des<br />

Etappen-Kraftwagen Park 6 die Geschäftsführung<br />

übernahm, dass die gefährlichen<br />

Klippen der Nachkriegszeit mit ihrer Inflation<br />

und Deflation sowie die folgenden Jahre<br />

der Arbeitslosigkeit glücklich umschifft<br />

werden konnten.<br />

Um über die schweren Zeiten hinwegzukommen,<br />

gliederte <strong>Ferdinand</strong> jun. das Autoreparatur-<br />

und Auto-Handelsgeschäft für<br />

BMW und Adler samt Tankstelle an den Betrieb<br />

an. Auch wenn er in der Öffentlichkeit<br />

nicht so sehr in Erscheinung trat und im<br />

Schatten seines Vaters stand, so war er es,<br />

der den Betrieb durch die schwersten und<br />

schwierigsten Jahre hindurch geführt hatte.<br />

Mit 51 Jahren auf dem Höhepunkt seines<br />

Lebens und am Beginn der für ihn leichteren<br />

Jahre wurde er durch einen Schlaganfall<br />

leider am 16. Januar 1935 hinweggerafft.<br />

Durch den tragischen Tod war der<br />

Aufschläger‘sche Betrieb nun über Nacht<br />

verwaist. Wie sollte es mit den Betrieb nun<br />

weitergehen? Der Firmengründer war bereits<br />

80 Jahre alt und konnte und wollte keine<br />

Verantwortung mehr übernehmen.<br />

Otto Zottmaier<br />

übernimmt das Familienunternehmen<br />

Werkstatt 1946 am Simbach gegenüber der heutigen Bäckerei Braumiller<br />

Fotos: Geiring<br />

Aus der Ehe mit Jeanette Aufschläger im<br />

Jahr 1908, einer geborenen Stolz-Tochter,<br />

gingen die beiden Töchter Anni und Jeanette<br />

hervor. Während die Ehe von Tochter Anni<br />

mit Bankdirektor Franz Lagger kinderlos<br />

blieb, entsprang aus der Verbindung

Simbacher<br />

EHRENBÜRGER<br />

<strong>Ferdinand</strong> Aufschläger <strong>sen</strong>.<br />

Fortsetzung Teil III<br />

war Geschäftsführer einer Brauerei, eines Kinos<br />

und einer Versicherung.<br />

Dennoch nahm der Kaufmann die große<br />

Herausforderung an und erledigte die Arbeiten<br />

nebenberuflich zu seiner eigentlichen Arbeit<br />

von München aus. Nach kurzer technischer<br />

Einweisung durch den Seniorchef und<br />

seiner Mitarbeiter sowie der weiteren Unterstützung<br />

durch seine Schwägerin Anni, welche<br />

einige Jahre bereits den Büroteil des Betriebes<br />

führte und sehr gute Kontakte zur<br />

treuen Belegschaft hatte, wurde der Betrieb<br />

durch Zottmaier im kleinsten Rahmen ohne<br />

Autowerkstätte weitergeführt. Bereits nach<br />

kurzer Zeit war Anni die führende Kraft im Innendienst<br />

und Senior-Bohrmeister Josef<br />

Schreiner im Außendienst tätig.<br />

Abermals traf 1937 eine Krise im Betrieb<br />

ein, als Aufschläger-Tochter Anni plötzlich<br />

verstarb. Von da an übernahm Zottmaier<br />

komplett die Zügel des Betriebes gemeinsam<br />

mit dem alten Stamm der Bohrmeister und<br />

dem neu eingestellten technischen Leiter Ingenieur<br />

Lordt. Mithilfe seiner Frau Jeanette<br />

ging es nun hauptsächlich wieder an den Aufund<br />

Ausbau des Betriebes als ausschließliches<br />

Tiefbohr-, Brunnen- und Wasserverder<br />

zweiten Tochter Jeanette mit Otto Zottmaier<br />

die vier Kinder Otto-<strong>Ferdinand</strong>, Siegfried,<br />

Helma und Susanne. Nach dem plötzlichen<br />

Tod des Sohnes von Franz Aufschläger<br />

stand nun die Frage im Raum, was mit<br />

dem Familienunternehmen geschehen<br />

sollte. Auflö<strong>sen</strong>, verpachten oder verkaufen?<br />

Als einziges männliches Mitglied der Familie<br />

Aufschläger war nun die Reihe an Otto<br />

Zottmaier, dem Schwiegersohn seines verstorbenen<br />

Sohnes <strong>Ferdinand</strong>. Allerdings<br />

hatte sich Otto Zottmaier nie groß mit dem<br />

Aufschläger`schen Betrieb und Besitz auseinandergesetzt,<br />

da er als Kaufmann in leitender<br />

Position ganz andere Pläne und zudem<br />

mit Technik nicht viel zu tun hatte. Er<br />

sorgungs-Betrieb. Im Zuge des Ausbaus<br />

wurde Sitz und Leitung nach München verlegt,<br />

das Stammhaus in Simbach jedoch<br />

beibehalten und eine Zweigniederlassung in<br />

Braunau errichtet.<br />

1941 wurde die Firma in eine Familien-<br />

Kommandit-Gesellschaft umgewandelt, deren<br />

persönlich haftender und geschäftsführender<br />

Gesellschafter Otto Zottmaier war.<br />

Am 25. Mai 1942 durcheilte die Trauerkunde<br />

den Ort, dass <strong>Ferdinand</strong> Aufschläger,<br />

schnell und unerwartet im Alter von 87 Jahren<br />

verschied.<br />

„Ein schönes Stück Ortsgeschichte hat<br />

der Verstorbene miterlebt und er sah Simbach<br />

entstehen aus noch kleinen Anfängen<br />

heraus bis zu seiner jetzigen Gestalt“, hieß<br />

es damals in der Simbacher Zeitung. Aufschläger<br />

wurde nach dem Trauergottesdienst<br />

in der Pfarrkirche St. Marien in der Familiengruft<br />

im Simbacher Friedhof beerdigt.<br />

Über die weitere Entwicklung des Betriebes<br />

unter Otto Zottmaier befasst sich eine<br />

der nächsten Ausgaben des Simbacher<br />

Anzeigers. Er erhielt 1974 den Ehrenring der<br />

Stadt und wurde 1979 mit der <strong>Ehrenbürger</strong>schaft<br />

der Stadt am Inn ausgezeichnet.