FINE Das Weinmagazin 55. Ausgabe - 04/2021

Das Hauptthema dieser Ausgabe ist: BORDEAUX Château Figeac: Eine Legende im Aufbruch BORDEAUX Château Le Dôme: Mit dem Ufo aufs Kalkplateau BORDEAUX Château Beauséjour: Die Rückkehr der Erbin Weitere Themen dieser Ausgabe: CHARTA Die FINE-Weinbewertung RHEINHESSEN Hans Oliver Spanier: Glückskind und Visionär DAS GROSSE DUTZEND Ein König der Portweine: Fonseca Vintage Port KATALONIEN Familia Torres: Fünf Generationen Exzellenz KATALONIEN Umweltschutz bei Torres: Die grüne Revolution KATALONIEN Das filmreife Leben des Weinpioniers Jean Leon RIOJA Bodegas Campillo: Der Palast des Don Julio DIE PIGOTT-KOLUMNE Die Last des eigenen Erfolgs: Umdenken in Burgund TOSKANA Castello di Brolio: An der Wiege der Chianti-Formel WORTWECHSEL Warum der Terroir-Kult ein Missverständnis ist TASTING Große Reserven: Österreichs höchste Sektklasse GENIESSEN Fleischloses Fest mit edlen Weinen? Aber klar! CHAMPAGNE Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 3 WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase im »Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg WEIN & ZEIT Hugh Johnson und das deutsche Weinwunder TASTING Ten Years After: Deutsche Rieslinge von 2011 PORTRÄT Hans Onstein: Kein Sammler, sondern ein Teiler PROVENCE Château Galoupet: Bio-Wende für den Rosé ABGANG Besinnung und Neuanfang 144 Seiten | zahlr. Farbfotos 24,5 × 29,5 cm | Magazin/Paperback € 15,00 (D) ISBN: 978-3-96033-115-5

Das Hauptthema dieser Ausgabe ist:

BORDEAUX Château Figeac: Eine Legende im Aufbruch

BORDEAUX Château Le Dôme: Mit dem Ufo aufs Kalkplateau

BORDEAUX Château Beauséjour: Die Rückkehr der Erbin

Weitere Themen dieser Ausgabe:

CHARTA Die FINE-Weinbewertung

RHEINHESSEN Hans Oliver Spanier: Glückskind und Visionär

DAS GROSSE DUTZEND Ein König der Portweine: Fonseca Vintage Port

KATALONIEN Familia Torres: Fünf Generationen Exzellenz

KATALONIEN Umweltschutz bei Torres: Die grüne Revolution

KATALONIEN Das filmreife Leben des Weinpioniers Jean Leon

RIOJA Bodegas Campillo: Der Palast des Don Julio

DIE PIGOTT-KOLUMNE Die Last des eigenen Erfolgs: Umdenken in Burgund

TOSKANA Castello di Brolio: An der Wiege der Chianti-Formel

WORTWECHSEL Warum der Terroir-Kult ein Missverständnis ist

TASTING Große Reserven: Österreichs höchste Sektklasse

GENIESSEN Fleischloses Fest mit edlen Weinen? Aber klar!

CHAMPAGNE Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 3

WEIN & SPEISEN Jürgen Dollase im »Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg

WEIN & ZEIT Hugh Johnson und das deutsche Weinwunder

TASTING Ten Years After: Deutsche Rieslinge von 2011

PORTRÄT Hans Onstein: Kein Sammler, sondern ein Teiler

PROVENCE Château Galoupet: Bio-Wende für den Rosé

ABGANG Besinnung und Neuanfang

144 Seiten | zahlr. Farbfotos

24,5 × 29,5 cm | Magazin/Paperback

€ 15,00 (D)

ISBN: 978-3-96033-115-5

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

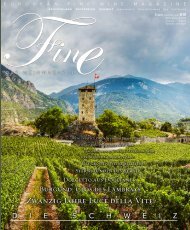

4| <strong>2021</strong> Deutschland € 15 Österreich € 16,90 Italien € 18,50 Schweiz chf 30,00 Benelux € 17,90<br />

4197772 515002 <strong>04</strong><br />

CHÂTEAU FIGEAC<br />

EINE BORDEAUX-LEGENDE IM AUFBRUCH<br />

Rheinhessen Castello di Brolio Familia Torres Große Reserven Öko-Rosé<br />

Der Aufstieg von An der Wiege Fünf Generationen Wie top ist Top-Sekt Neues aus<br />

Hans Oliver Spanier der Chianti-Formel Exzellenz aus Österreich? der Provence

<strong>FINE</strong><br />

CHÂTEAU LE DÔME 24<br />

CHÂTEAU BEAUSÉJOUR 32<br />

FÜNF GENERATIONEN TORRES 52<br />

UMWELTSCHUTZ BEI TORRES 60<br />

JEAN LEON 68<br />

HANS OLIVER SPANIER 38<br />

BODEGAS CAMPILLO 78 BARONE RICASOLI 90<br />

6 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> INHALT

DAS WEINMAGAZIN 4|<strong>2021</strong><br />

ÖSTERREICHS GROSSE RESERVEN 98<br />

WEIN & ZEIT: HUGH JOHNSON 122<br />

CHÂTEAU GALOUPET 136<br />

CHÂTEAU FIGEAC 14<br />

9 <strong>FINE</strong> EDITORIAL _________________ Unterwegs in Raum und Zeit<br />

11 <strong>FINE</strong> CHARTA ____________________ Die <strong>FINE</strong>-Weinbewertung<br />

14 <strong>FINE</strong> BORDEAUX _________________ Château Figeac: Eine Legende im Aufbruch<br />

24 <strong>FINE</strong> BORDEAUX _________________ Château Le Dôme: Mit dem Ufo aufs Kalkplateau<br />

32 <strong>FINE</strong> BORDEAUX _________________ Château Beauséjour: Die Rückkehr der Erbin<br />

38 <strong>FINE</strong> RHEINHESSEN _____________ Hans Oliver Spanier: Glückskind und Visionär<br />

48 <strong>FINE</strong> DAS GROSSE DUTZEND ___ Ein König der Portweine: Fonseca Vintage Port<br />

52 <strong>FINE</strong> KATALONIEN _______________ Familia Torres: Fünf Generationen Exzellenz<br />

60 <strong>FINE</strong> KATALONIEN _______________ Umweltschutz bei Torres: Die grüne Revolution<br />

68 <strong>FINE</strong> KATALONIEN _______________ <strong>Das</strong> filmreife Leben des Weinpioniers Jean Leon<br />

78 <strong>FINE</strong> RIOJA _______________________ Bodegas Campillo: Der Palast des Don Julio<br />

86 <strong>FINE</strong> DIE PIGOTT-KOLUMNE _____ Die Last des eigenen Erfolgs: Umdenken in Burgund<br />

90 <strong>FINE</strong> TOSKANA __________________ Castello di Brolio: An der Wiege der Chianti-Formel<br />

96 <strong>FINE</strong> WORTWECHSEL ____________ Warum der Terroir-Kult ein Missverständnis ist<br />

98 <strong>FINE</strong> TASTING ____________________ Große Reserven: Österreichs höchste Sektklasse<br />

106 <strong>FINE</strong> GENIESSEN ________________ Fleischloses Fest mit edlen Weinen? Aber klar!<br />

108 <strong>FINE</strong> CHAMPAGNE _______________ Die 100 wichtigsten Champagner, Teil 3<br />

114 <strong>FINE</strong> WEIN & SPEISEN ___________ Jürgen Dollase im »Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg<br />

122 <strong>FINE</strong> WEIN & ZEIT ________________ Hugh Johnson und das deutsche Weinwunder<br />

128 <strong>FINE</strong> TASTING ____________________ Ten Years After: Deutsche Rieslinge von 2011<br />

134 <strong>FINE</strong> PORTRÄT ___________________ Hans Onstein: Kein Sammler, sondern ein Teiler<br />

136 <strong>FINE</strong> PROVENCE _________________ Château Galoupet: Bio-Wende für den Rosé<br />

146 <strong>FINE</strong> ABGANG ___________________ Besinnung und Neuanfang<br />

INHALT<br />

<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 7

LIEBE LESERINNEN,<br />

LIEBE LESER,<br />

der Wert eines Netzwerks zeigt sich besonders in schwierigen Zeiten. <strong>FINE</strong> hat schon immer quer<br />

durch die Weinwelt gute Beziehungen gepflegt, und davon profitieren jetzt nicht zuletzt Sie, wenn<br />

Sie durch diese aktuelle <strong>Ausgabe</strong> blättern: Unseren Autoren und Fotografen haben sich in diesem<br />

Jahr die Tore von Châteaux geöffnet, die nicht nur für die üblichen Besucher, sondern auch für die<br />

meisten anderen Medien verschlossen geblieben wären. <strong>Das</strong> macht uns schon ein bisschen stolz,<br />

und wir danken den Betreibern herzlich für Vertrauen und Gastfreundschaft.<br />

Trotzdem – auch wir kommen im Augenblick weniger weit herum, als wir es gewohnt waren<br />

und als es hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Zum Ausgleich gehen wir verstärkt in die Tiefe,<br />

betrachten einzelne Produzenten, Regionen und Entwicklungen gewissermaßen unter dem Vergrößerungsglas.<br />

Saint-Émilion zum Beispiel: Mit Reportagen aus gleich drei sehr verschiedenen<br />

Châteaux gibt Rainer Schäfer einen vielschichtigen Eindruck von dem Prozess der Erneuerung, den<br />

die legendäre Bordeaux-Appellation seit einiger Zeit durchlebt. Seine Schilderung des in jeder Hinsicht<br />

eindrucksvollen Faustino-Ablegers Bodegas Campillo in der Rioja Alavesa wiederum rundet<br />

das Porträt des Haupthauses im vorigen Heft ab.<br />

Anderswo in Spaniens Norden nimmt Stefan Pegatzky nun eine andere Größe von Weltrang<br />

unter die Lupe. Seit 150 Jahren trägt die Familie Torres im Penedès mit immer neuen Ideen Entscheidendes<br />

zum internationalen Ansehen des spanischen Weins bei – ihr Triumph bei der Wein-<br />

Olympiade 1979 war ein Schlüsselmoment für die gesamte Szene. Tatsächlich zieht Torres so weite<br />

Kreise, dass mit dem Blick auf fünf prägende Generationen, den Kampf gegen die Lasten des Klimawandels<br />

und das Gut Jean Leon samt seinem schillernden Gründer längst noch nicht alles erzählt<br />

ist: Fortsetzung folgt.<br />

Wie sich die Weinszene eines Landes in überschaubarer Zeit komplett umkrempeln kann,<br />

dafür ist auch unsere Heimat ein markantes Beispiel. Als vor einem halben Jahrhundert ein junger<br />

Engländer namens Hugh Johnson erstmals seinen »World Atlas of Wine« verfasste, ließ er aufhorchen,<br />

weil er Deutschland gleich an zweiter Stelle nach Frankreich nannte, die Rieslinge von<br />

Rhein und Mosel für ihre Subtilität rühmte und ihre wichtigsten Anbaugebiete in detaillierten<br />

Karten ausbreitete. Eine Wahrheit galt ihm freilich als unumstößlich: Deutsche Weine sind süß!<br />

Seither hat sich ereignet, was unser Autor Daniel Deckers in seinem historischen Panorama das<br />

»deutsche Weinwunder« nennt, und Johnson hat daran als kritischer Beobachter und Begleiter<br />

einen unschätzbaren Anteil. Wer weiß, wann und wie hiesige Winzer ohne sein frühes Lob das<br />

Selbstvertrauen für den Umbruch gefunden hätten, dessen Folgen wir heute genießen. Dann gäbe<br />

es womöglich weder die trockenen Rieslinge von Hans Oliver Spanier, mit dem sich Kristine Bäder<br />

für uns getroffen hat, noch das Heft, das Sie gerade in Händen halten.<br />

Vielleicht steht ein Umbruch dieses Ranges jetzt ja auch in der Provence an. Was dort auf<br />

Château Galoupet passiert, betrachten wir jedenfalls als eines der spannendsten Projekte unserer<br />

Zeit. Die junge Gutsmanagerin Jessica Julmy entwirft im Auftrag von LVMH einen radikalen Neuanfang,<br />

für den sie unter dem Aspekt von Niveau und Nachhaltigkeit jedes Detail überdenkt. So<br />

sollen Weine fürs ganze Jahr entstehen, die nicht bloß auf der Terrasse mit Blick aufs sommerliche<br />

Mittelmeer Vergnügen bereiten; das bringt hoffentlich auch die Macher der gängigen Industrie-Rosés<br />

ins Grübeln. Selbst ein gänzlich neues Flaschenmodell aus recyceltem Kunststoff wird da erprobt:<br />

leicht, rechteckig, stapelbar und so schlank, dass es durch einen Briefschlitz passt. In Letzterem<br />

lässt uns Nicole Miedings verheißungsvoller Bericht keinen Vorteil erkennen – wer, bitteschön, soll<br />

sich bei der versprochenen Qualität denn die Flaschen einzeln schicken lassen?<br />

Ihre Chefredaktion<br />

EDITORIAL <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 9

<strong>FINE</strong>AUTOREN<br />

KRISTINE BÄDER Als Winzertochter aus Rheinhessen freut sie sich über die positive Entwicklung ihrer<br />

Heimatregion, wo sie ein eigenes kleines Weinprojekt pflegt. Eine besondere Beziehung hat die studierte<br />

Germanistin und ehemalige Chefredakteurin des <strong>FINE</strong> <strong>Weinmagazin</strong>s zu den Weinen aus Portugal.<br />

DANIEL DECKERS Die Lage des deutschen Weins ist sein Thema – wenn er nicht gerade als Politikredakteur<br />

der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« über Gott und die Welt zur Feder greift. An der Hochschule Geisenheim<br />

lehrt er Geschichte des Weinbaus und -handels. In seinem Buch »Wein. Geschichte und Genuss« beleuchtet er<br />

durch mehr als 3000 Jahre die Rolle dieses unschätzbaren Kulturguts als Spiegel der Zeitläufte.<br />

JÜRGEN DOLLASE hat sich schon als Rockmusiker und Maler verdingt, als Kritiker der kulinarischen Landschaft<br />

ist er heute eine feste Instanz. Viel beachtet sind seine Bücher über die Kunst des Speisens: Bei Tre Torri<br />

erschien zuletzt seine »Geschmacksschule«, das visionäre Kochbuch »Pur, präzise, sinnlich« widmet sich der<br />

Zukunft des Essens.<br />

URSULA HEINZELMANN Die Gastronomin und gelernte Sommelière schreibt für die »Frankfurter Allgemeine<br />

Sonntagszeitung«, die Magazine »Efflee« und »Slow Food« sowie Bücher übers Essen und Trinken.<br />

Ihr Buch »China – Die Küche des Herrn Wu« (erschienen bei Tre Torri) liefert tiefe Einblicke in die vielfältige<br />

Kochkunst der Chinesen.<br />

SIGI HISS Tausende Tastings, und noch immer ist das Verkosten seine große Leidenschaft – sei es in internationalen<br />

Jurys, im Auftrag renommierter Weinpublikationen oder für Weingüter. Für alles außer Spirituosen<br />

ist er zu begeistern, seine besondere Liebe gilt gereiften Weinen.<br />

UWE KAUSS In Weinkellern kennt er sich aus: Der Autor und Journalist schreibt seit 20 Jahren über Wein,<br />

etwa für die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«, das <strong>Weinmagazin</strong> »Enos«, »wein.pur«, das »Genuss-<br />

Magazin« in Wien sowie das Internetportal »wein-plus.eu«. Daneben hat er 16 Sach- und Kindersachbücher,<br />

einen Roman und zwei Theaterstücke publiziert.<br />

NICOLE MIEDING hat das Genießen in Schwaben gelernt, wo man sich durch die Leidenschaft für handgemachte<br />

Nudeln und Soßen kulinarisch nah an Italien fühlt. Ihre journalistische Karriere begann im Feuilleton,<br />

bis die Liebe zu gutem Essen, Wein und Reisen auch publizistisch die Oberhand gewann. Sie war mehr als zwei<br />

Jahrzehnte in wechselnden Rollen bei der »Rhein-Zeitung« tätig, zuletzt als Chefreporterin.<br />

STEFAN PEGATZKY Der promovierte Germanist kam 1999 nach Berlin und erlebte hautnah, wie sich<br />

die Metropole von einer Bier- zur Weinstadt wandelte. Er schreibt regelmäßig über Wein und Genuss, steuerte<br />

zur Tre-Torri-Reihe »Beef!« den Band »Raw. Meisterstücke für Männer« bei und bereicherte die »Gourmet<br />

Edition – Kochlegenden« um Titel zu Hans Haas, Harald Wohlfahrt und Marc Haeberlin.<br />

STUART PIGOTT Seit der 1960 in London geborene studierte Kunsthistoriker und Maler im Wein – dem<br />

deutschen zumal – sein Lebensthema fand, hat er sich mit seiner unkonventionellen Betrachtungsweise in den Rang<br />

der weltweit geachteten Autoren und Kritiker geschrieben. Sein Buch »Planet Riesling« erschien bei Tre Torri.<br />

RAINER SCHÄFER wuchs in Oberschwaben auf und lebt seit 20 Jahren in Hamburg, wo er über die Dinge<br />

schreibt, die er am meisten liebt: Wein, gutes Essen und Fußball, stets neugierig auf schillernde Persönlichkeiten,<br />

überraschende Erlebnisse und unbekannte Genüsse.<br />

MICHAEL SCHMIDT Der »deutsche Engländer«, wie ihn die britische Weinszene nennt, schreibt für die<br />

»Purple Pages« der Weinpäpstin Jancis Robinson über deutschen Wein. Bei »Sotheby’s Wine Encyclopedia« und<br />

dem »World Atlas of Wine« von Hugh Johnson und Jancis Robinson ist er als Berater für das Kapitel Deutschland<br />

zuständig.<br />

DIRK WÜRTZ war Kellermeister und Betriebsleiter in den Rheingauer Weingütern Robert Weil und Balthasar<br />

Ress. 2018 wechselte der Pfälzer wieder einmal das Rheinufer, um geschäftsführender Gesellschafter des Weinguts<br />

St. Antony in Nierstein (Rheinhessen) zu werden. In der Beteiligungsgesellschaft Tocos verantwortet der<br />

Tausendsassa zudem die Sparte Wein, er zählt zu den Weinbloggern der ersten Stunde und hat die europaweit<br />

größte Weincommunity »Hauptsache Wein« auf Facebook initiiert.<br />

VERLEGER UND HERAUSGEBER<br />

Ralf Frenzel<br />

r.frenzel@fine-magazines.de<br />

CHEFREDAKTION<br />

info@fine-magazines.de<br />

ART DIRECTOR<br />

Guido Bittner<br />

TEXTREDAKTION<br />

Boris Hohmeyer,<br />

Katharina Harde-Tinnefeld<br />

AUTOREN DIESER AUSGABE<br />

Kristine Bäder, Daniel Deckers,<br />

Jürgen Dollase, Ursula Heinzelmann,<br />

Sigi Hiss, Uwe Kauss, Nicole Mieding,<br />

Stefan Pegatzky, Stuart Pigott,<br />

Rainer Schäfer, Michael Schmidt<br />

FOTOGRAFEN<br />

Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes<br />

Grau, Alex Habermehl, Christof Herdt,<br />

Arne Landwehr<br />

GRÜNDUNGSCHEFREDAKTEUR<br />

Thomas Schröder (2008–2020)<br />

VERLAG<br />

Tre Torri Verlag GmbH<br />

Sonnenberger Straße 43<br />

65191 Wiesbaden<br />

www.tretorri.de<br />

Geschäftsführer: Ralf Frenzel<br />

ANZEIGEN<br />

Judith Völkel<br />

+49 611-57 99.0<br />

j.voelkel@fine-magazines.de<br />

ABONNEMENT<br />

<strong>FINE</strong> <strong>Das</strong> <strong>Weinmagazin</strong> erscheint<br />

vierteljährlich zum Einzelheft-Preis<br />

von € 15,– (D), € 16,90 (A), € 18,50 (I)<br />

CHF 30,– (CH), € 17,90 (Benelux)<br />

Auskunft und Bestellungen<br />

unter Telefon +49 611-57 99.0<br />

oder per E-Mail an abo@tretorri.de<br />

DRUCK<br />

X-PRESS Grafik & Druck GmbH, Berlin<br />

VERTRIEB<br />

DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH<br />

www.dpv.de<br />

Titelfoto: Château Figeac, GUIDO BITTNER<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht<br />

unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Der<br />

Verlag haftet nicht für unverlangt eingereichte<br />

Manuskripte, Dateien, Datenträger und Bilder.<br />

Alle in diesem Magazin veröffentlichten Artikel<br />

sind urheberrechtlich geschützt.<br />

10 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> IMPRESSUM

DIE <strong>FINE</strong>-<br />

VERKOSTUNGEN<br />

Referenztabelle des 100-Punkte-Systems von <strong>FINE</strong> zum britischen 20-Punkte-System<br />

50 60 70 80 85 90 96 100<br />

0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20<br />

<strong>Das</strong> <strong>FINE</strong>-Verfahren<br />

• Wir glauben, dass der Geschmack zwar subjektiv ist, dass wir als<br />

erfahrene Verkoster und in kontrollierten Umgebungen aber dennoch<br />

gut begründete und klar formulierte Urteile über Wein geben können.<br />

• Als aufgeklärte Connaisseurs wissen wir, dass Punktebewertungen<br />

nicht objektiv sind, also keine reale »Substanz« im Wein bezeichnen.<br />

Sie sind aber auch nicht völlig subjektiv. In der <strong>FINE</strong> sind sie immer<br />

Ausdruck einer Wechselbeziehung von Wein und Verkoster. Deshalb<br />

veröffentlichen wir immer den Namen des jeweiligen Verkosters. Als<br />

neuer Leser werden Sie nach ein paar Heften die jeweiligen Unterschiede<br />

und Vorlieben unseres Teams einzuschätzen wissen.<br />

• <strong>FINE</strong> ist keine akademische Publikation, sondern will Freude am<br />

Weingenuss vermitteln. Deshalb fließen auch emotionale Elemente<br />

und stilistische Vorlieben mit ein, zudem schätzen wir den gelungenen<br />

sprachlichen Ausdruck. Besonders erkennen wir Weine an, die versuchen,<br />

ihren Ursprung zum Ausdruck zu bringen und naturnah oder<br />

gar biologisch erzeugt werden. Weltanschauliche Scheuklappen sind<br />

uns allerdings fremd. Auch deswegen verkosten wir, wenn die Situation<br />

es erlaubt, vorzugsweise blind.<br />

• Unsere Bewertungen sind nicht absolut, sondern spiegeln den Kontext<br />

einer jeden Verkostungssituation wider. Wenn wir in einer Vertikale<br />

von Château Petrus einen kleinen Jahrgang mit 92 Punkten und in einer<br />

anderen Situation einen Merlot aus der Maremma mit der gleichen<br />

Punktzahl bewerten, dann heißt das nicht, dass diese Werte gleichwertig<br />

sind. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass Scoring<br />

und schriftlicher Kommentar nur gemeinsam ein Ganzes bilden.<br />

• Um die subjektive Sicht eines Einzeltesters zu ergänzen, bemühen wir<br />

uns, wenn es irgend geht, um das Urteil eines Verkostungspanels. Bei<br />

diesem Urteil wird bei jedem Wein die jeweils höchste und niedrigste<br />

Note gestrichen und ein Durchschnittswert gebildet. Dieses Urteil<br />

wird als Vergleichsergebnis des <strong>FINE</strong>-Panels (FP) notiert.<br />

• Wir erkennen an, dass sowohl der Wein als auch der Verkoster<br />

»lebendig« sind. Weine können von Flasche zu Flasche und von<br />

Woche zu Woche variieren. Verkoster haben unterschiedliche Tagesformen,<br />

Stärken oder Schwächen. Immer geht es uns um den Augenblick<br />

des Verkostens; Einschätzungen zum Potenzial fließen lediglich<br />

in den Begleittext ein, nicht in die Bewertung selbst.<br />

• Auch in <strong>FINE</strong> werden Sie wenige Weine mit einem niedrigen Scoring<br />

finden. <strong>Das</strong> hat nichts mit der Nivellierung von Grundsätzen zu tun,<br />

sondern weil wir um Ihre kostbare Zeit wissen und der Auffassung<br />

sind, dass jeder Wein, der in <strong>FINE</strong> vorgestellt wird, es auch wert sein<br />

muss. <strong>Das</strong> kann bei einem hinreißenden Müller-Thurgau aus Baden<br />

ebenso der Fall sein wie bei einem Amphorenwein aus Georgien.<br />

<strong>Das</strong> <strong>FINE</strong>-Punktesystem<br />

Mit Ausnahme von sehr alten Schatzkammerweinen, deren Zustand von<br />

Flasche zu Flasche variieren kann, werden alle von <strong>FINE</strong> verkosteten<br />

Weine nach Punkten bewertet. Diese Bewertung folgt der 100-Punkte-<br />

Skala. Ziel ist es, dem Leser ein tieferes Verständnis von der Qualität<br />

der durch <strong>FINE</strong> evaluierten Weine zu vermitteln sowie die Trinkbarkeit<br />

der Weine zu bewerten.<br />

Maßgeblich für die Punktezahl ist unser Eindruck vom Wein am<br />

Tag der Verkostung. <strong>FINE</strong> vergibt keine zusätzlichen Punkte für das<br />

zukünftige Potenzial des Weins. Eine Anmerkung darüber wird in den<br />

Verkostungsnotizen abgegeben. Wein wird blind, halb-blind und offen<br />

verkostet. Die entsprechende Methode findet sich in den Anmerkungen<br />

zur Verkostung.<br />

Wir konzentrieren uns auf die Beschreibung des Charakters und<br />

der Essenz des Weins: Säure, Frucht, Tannin, Struktur, Tiefe und Länge.<br />

Neben der Komplexität ist vor allem die Balance das entscheidende<br />

Kriterium für seine Qualität.<br />

Aufschlüsselung unserer Punkte<br />

100 Punkte Vollkommenheit. Ein perfekter Wein, der alle Sinne<br />

erfüllt, vollendet in allen Aspekten der Qualität – ein<br />

unschätzbares Geschenk der Natur.<br />

99–97 Punkte Ein beinahe perfektes Erlebnis. Der Wein und seine<br />

Geschichte sind einzigartig: unvergesslich makellose<br />

Harmonie, Komplexität und außergewöhnliche<br />

Persönlichkeit.<br />

96–94 Punkte Ein überragender Wein von höchstem Qualitätsanspruch<br />

und herausragender Ausgewogenheit.<br />

93–91 Punkte Ein exzellenter Wein, der einen verfeinerten Stil, eine<br />

ausgewogene Struktur und eine nuancierte Finesse<br />

aufweist.<br />

90–88 Punkte Ein guter Wein, nahezu exzellent. Harmonisch,<br />

lässt aber die Komplexität und den Charakter eines<br />

exzellenten Weines vermissen.<br />

87–80 Punkte Durchschnittlicher Wein mit weniger Charakter,<br />

Intensität, Struktur und Eleganz.<br />

79–70 Punkte Ein bescheidener und einfacher Wein, dem Leben<br />

und Harmonie fehlen.<br />

69–50 Punkte Ein beinahe untrinkbarer, leerer Wein.<br />

CHARTA<br />

<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 11

MIT DEM UFO<br />

AUFS<br />

DER REBELLISCHE BRITE JONATHAN MALTUS HAT<br />

SICH AUS DER SANDIGEN EBENE VON SAINT-ÉMILION<br />

BUCHSTÄBLICH EMPORGEARBEITET: MIT SEINEM<br />

SPEKTAKULÄREN CHÂTEAU LE DÔME, ENTWORFEN<br />

VON SIR NORMAN FOSTER, RESIDIERT DER EINSTIGE<br />

GARAGENWINZER INMITTEN VON ALTEM WEINADEL<br />

Von RAINER SCHÄFER<br />

Fotos JOHANNES GRAU<br />

24 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> BORDEAUX

KALKPLATEAU<br />

Gerade abends, wenn die Dunkelheit sich über Saint-Émilion senkt und auf die<br />

Lichter von Le Dôme triff, entstehen besondere optische Reize. Dann, so hört<br />

man in der kleinen Stadt im Bordelais immer wieder, wirke das Château wie ein<br />

Ufo, das in der Ebene von Mazerat gelandet sei. Erst im Tageslicht lassen sich die<br />

Ausmaße und die raffnierten Details dieser außergewöhnlichen Konstruktion<br />

erfassen, die von keinem Geringeren als Sir Norman Foster entworfen wurde. Der<br />

Stararchitekt, dem auch der Berliner Reichstag seine Kuppel verdankt, ist bestens<br />

bekannt in Bordeaux, seit er den Keller von Château Margaux umgestaltet hat.<br />

Mitten in der Landschaft steht das kreisförmige Château<br />

Le Dôme mit dem gewölbten, 40 Meter breiten Holzdach<br />

und den Terrakottaziegeln, die das Äußere verkleiden.<br />

Zwei Rampen – eine führt von außen, eine im Inneren<br />

nach oben – ermöglichen es, verschiedene Phasen der Weinproduktion<br />

zu beobachten. Zwei Jahre dauerte der Bau des<br />

Weinguts, der schon im Frühjahr hätte beendet sein sollen,<br />

aber durch die Pandemie verzögert wurde.<br />

Le Dôme bezeichnet den Höhepunkt in der Karriere<br />

von Jonathan Maltus, der als Autodidakt und Garagenwinzer<br />

begonnen hat und sich mit diesem Château nach vielen Hindernissen<br />

und Umwegen endgültig in der Beletage der Appellation<br />

Saint-Émilion etabliert. In der Lobby hängt ein großformatiges<br />

Porträt des Hausherrn, auf dem er wie ein Supermann des<br />

Weins inszeniert wird, mit viel Glanz, Glitzer und optischen<br />

Effekten. Dann kommt der Selfmademan selber herein, der<br />

auch im wirklichen Leben eine gute Figur abgibt im dunklen<br />

Anzug mit Einstecktuch.<br />

Der in Nigeria geborene Brite brachte eine lange Odyssee<br />

durch verschiedene Länder hinter sich, bevor er in Saint-Émilion<br />

sesshaft wurde. Es ist die bewegte Geschichte eines unkonventionellen<br />

Abenteurers, der sich den Zugang in erlesene Kreise<br />

erarbeitet hat, die ihm normalerweise verschlossen geblieben<br />

wären. »Ganz ehrlich«, sagt Maltus, der sich als »Vigneron &<br />

Winemaker« bezeichnet, »es war für mich lange undenkbar,<br />

dass ich mal in diesem Weingut mit dieser vornehmen Nachbarschaft<br />

sitzen würde.«<br />

BORDEAUX<br />

<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 25

Sieht so die Zukunft des Weinbaus aus?<br />

Zumindest drängt sich bei dem Château<br />

mit offenem Gärkeller und Rundum-<br />

Balkon das Schlagwort »futuristisch« auf<br />

Seine Jugend, erzählt Jonathan Maltus, war noch von<br />

der Politik der britischen Kolonialzeit bestimmt: Seine<br />

Eltern lernten sich in Indien kennen und siedelten dann<br />

nach Nigeria über, wo sie für eine englische Bank arbeiteten. Ihr<br />

Sohn wurde 1955 in der damaligen britischen Kolonie geboren,<br />

die erst 1960 ihre Unabhängigkeit erlangte. Als Kind wurde er<br />

auf ein Internat in England geschickt, seine Eltern hat er »nur<br />

zwei Mal im Jahr gesehen«.<br />

Nach dem Studium gründete Maltus ein bald florierendes<br />

Ingenieurbüro für Petrochemie. Er war ständig auf Achse,<br />

arbeitete in den Niederlanden, Monaco, Nigeria, England und<br />

Belgien. »Ich bin nicht sehr britisch«, sagt der viel gereiste<br />

Kosmopolit, der seine Gesellschaft 1992 verkaufte; da war er<br />

gerade einmal 36 Jahre alt. Kurz zuvor hatte er geheiratet und<br />

mietete zunächst für ein Jahr ein Haus in Cahors – »ich wusste<br />

noch nicht so recht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte«.<br />

»Ich wollte nicht leben<br />

wie ein englischer Gentleman«<br />

Auf einer Dinnerparty lernte er einen australischen Winzer<br />

kennen, »der ziemlich schüchtern war und auf seinem Wein<br />

sitzen blieb«. Die beiden schlossen sich zusammen: Maltus<br />

verkaufte den Wein, der Winzer wies ihn dafür 18 Monate<br />

lang in die Praxis der Weinbereitung ein. Danach stand für den<br />

eloquenten und schlagfertigen Geschäftsmann fest: »Ich wollte<br />

nicht leben wie ein englischer Gentleman, ich wollte selbst<br />

Wein machen.« Jonathan Maltus war hin- und hergerissen, ob<br />

er ein Weingut in Cahors übernehmen sollte, »aber Regionen<br />

wie Burgund und Bordeaux standen viel höher im Kurs«. Da<br />

er keine Schwäche für Pinot Noir habe, sei nur das Bordelais<br />

übrig geblieben. <strong>Das</strong> linke Ufer war zu teuer, in Außenbereiche<br />

wie die Côtes de Blaye wollte er nicht, »so kam ich nach Saint-<br />

Émilion ans rechte Ufer«.<br />

1994 kaufte Jonathan Maltus das renovierungsbedürftige<br />

Château Teyssier in Vignonet im südlichen Teil der Appellation<br />

mit fünfeinhalb Hektar Reben. Er investierte in Weinberge und<br />

Keller, war sich jedoch bewusst, dass er auf den sandigen Böden<br />

der Ebene keine preisgekrönten Grands Crus erzeugen konnte:<br />

»Ich wollte anständige Weine machen, die man kaufen konnte,<br />

ohne dafür eine Bank sprengen zu müssen.«<br />

Aber der Start als Winzer verlief mühsam: »Alle Châteaux<br />

hatten 400 Jahre Tradition, alle kannten sich, nur ich war außen<br />

vor.« Seine Kinder gingen im Städtchen Saint-Émilion zur<br />

Schule, wo sich die anderen Eltern morgens mit Küsschen links<br />

und rechts begrüßten, »bloß ich bekam keine ab«. Als Maltus<br />

seinen Kellermeister fragte, woran das liege, antwortete der:<br />

»Du bist im falschen Teil von Saint-Émilion, darum gehörst<br />

du nicht dazu.« Nur wer auf dem Kalkplateau und an den<br />

Hängen unterhalb der Stadt begütert ist, zählt zur Kaste der<br />

Châteaux, die als Premier Grand Cru Classé und Grand Cru<br />

26 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> BORDEAUX

Classé eingestuft sind. Maltus begriff, dass er auch »Weinberge<br />

im richtigen Teil von Saint-Émilion« erwerben musste, um als<br />

Winzer anerkannt zu werden.<br />

So zögerte er nicht, als sich 1996 die Gelegenheit bot, dreieinhalb<br />

Hektar Reben von den Brüdern Gouteyron zu übernehmen,<br />

die Vieux Château Mazerat im Mazerat-Tal führten.<br />

Damit befand er sich endlich in bester Gesellschaft: Eine Seite<br />

der Parzelle grenzt an Weinberge von Château Canon, die andere<br />

an das Areal von Château Angélus. Die Rebstöcke stehen auf<br />

kalkhaltigem Lehm mit Sand und auch einem Anteil Eisen.<br />

»Ich musste mein Haus in Chelsea verkaufen, um das Stück<br />

Land zu bekommen«, fügt Maltus lakonisch an.<br />

Ein vermeintlicher Fehlkauf<br />

erwies sich als Glücksfall<br />

Die Freude über den »big deal« wurde schnell getrübt: Der<br />

Brite war überzeugt, einen Weinberg mit Merlot gekauft zu<br />

haben – es war Winter, und die Reben trugen keine Blätter,<br />

an denen sie leichter zu erkennen gewesen wären. Erst nach<br />

sechs Wochen stellte er fest, dass er hauptsächlich Cabernet<br />

Franc erstanden hatte; nur ein kleiner Teil des Weinbergs ist<br />

mit Merlot-Reben bepflanzt. »Ich dachte erst, ich hätte es völlig<br />

vermasselt «, erzählt Maltus, der mit kraftvollen und holzwürzigen<br />

Weinen den amerikanischen Markt erobern wollte:<br />

»Merlot wäre für diesen Weintyp prädestiniert gewesen, aber<br />

ich hatte nun eine ganze Menge Cabernet.«<br />

Zur selben Zeit formierten sich in Saint-Émilion die<br />

»Garagisten«, die nur winzige Parzellen bewirtschafteten und<br />

Wein in so geringen Mengen erzeugten, dass sie dafür nicht<br />

mehr Platz als den einer Garage brauchten. Niedrige Erträge,<br />

kleine Produktion, viel Kraft und viel neues Holz, so lautete<br />

die Formel für die sogenannten Garagenweine, die gerade in<br />

den USA Begehrlichkeiten weckten und vom einflussreichsten<br />

Kritiker Robert Parker Bestnoten bekamen. An die Spitze der<br />

Bewegung setzte sich Jean-Luc Thunevin mit seinem Château<br />

Valandraud; Stéphane Derenoncourt und Jonthan Maltus waren<br />

mittendrin. Auch Jacques Thienpont wurde zu der Bewegung<br />

gezählt, der mit Le Pin den ersten Garagenwein in Bordeaux<br />

aufgelegt hatte. »Ich habe ihn bewundert«, gesteht Maltus,<br />

»er war den anderen um zehn Jahre voraus.«<br />

Saint-Émilion galt plötzlich als einer der aufregendsten Orte<br />

der Weinwelt – und Maltus war der Winzer, der den größten<br />

Jonathan Maltus<br />

ist als Winzer<br />

Autodidakt. Ehe<br />

er diese Passion<br />

entdeckte, war<br />

er als Ingenieur<br />

im Dienste der<br />

Ölindustrie durch<br />

die Welt gereist<br />

BORDEAUX<br />

<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 27

GLÜCKSKIND<br />

UND VISIONÄR<br />

VOR DREI JAHRZEHNTEN BEKAM HANS OLIVER SPANIER<br />

EIN KOSTBARES GESCHENK: EIN STEILES STÜCK LAND<br />

AM FRAUENBERG IM ZELLERTAL. AUCH DANK DIESER<br />

LAGE IST ER HEUTE MIT DEN RHEINHESSISCHEN GÜTERN<br />

BATTENFELD-SPANIER UND KÜHLING-GILLOT GANZ<br />

VORN DABEI, WENN ES GILT, TROCKENE RIESLINGE AUF<br />

DIE GROSSEN WEINKARTEN DER WELT ZU BRINGEN<br />

Von KRISTINE BÄDER<br />

Fotos RUI CAMILO<br />

38 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> RHEINHESSEN

RHEINHESSEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 39

Ein Gespräch mit Hans Oliver Spanier dreht sich selten nur um Wein, um Lagen, Böden,<br />

Weinstile. Es passiert schnell, dass man über ganz andere Inhalte spricht, über den Fleiß,<br />

der notwendig ist, um Erfolg zu haben, über »Borniertheit« – ein Wort, das er oft und gern<br />

verwendet –, die große Betriebe innerhalb einer Generation ihre Existenzberechtigung<br />

kostet, über Mangel an Leistungsbereitschaft, die man im Sport beobachtet und die in<br />

der Gesellschaft immer mehr verloren zu gehen scheint. Und doch landet man über diese<br />

kleinen Ausflüge immer wieder bei dem Thema, das seit mehr als 30 Jahren Spaniers Leben<br />

bestimmt. Kaum ein deutscher Winzer kann ähnlich druckreif über Wein sprechen, mit<br />

ausdrucksstarken Bildern und mächtigen Worten, wie der Mann aus dem rheinhessischen<br />

Hohen-Sülzen, der dabei in Momenten der Kritik immer haarscharf an der Grenze zur<br />

Provokation vorbeigeht.<br />

Nach einem herausfordernden Jahr, in dem<br />

das Wetter den Winzern alles abverlangte,<br />

wenn sie gesunde und aromatische Trauben<br />

ernten wollten, ist Hans Oliver Spanier optimistisch.<br />

Der Herbst spendet den Reben noch ein paar versöhnliche<br />

Sonnentage. »Wenn das Wetter nun noch<br />

ein wenig mitspielt«, meint Spanier, »wird das doch<br />

ein guter Jahrgang. Die Säurewerte sind top.« Smart<br />

in dunklen Hosen, weißem Hemd und enger Weste<br />

kommt er im Elektrocaddy angefahren und wird<br />

dem Ruf gerecht, der ihm und seiner Frau Carolin<br />

vom Weingut Kühling-Gillot vorauseilt: zwei Güter,<br />

die für große Weine stehen, und ein Winzer-Ehepaar,<br />

das bewusst Lifestyle verkörpert.<br />

Am Rand des malerischen Dorfes im südlichen<br />

Rheinhessen steht der dunkelgrau gestrichene große<br />

Keller an der Straße wie eine Trutzburg, die neugierige<br />

Blicke der Vorbeifahrenden abhält. »<strong>Das</strong><br />

Areal haben wir 20<strong>04</strong> gekauft«, erzählt Spanier, »da<br />

stand hier nur eine Scheune.« Der Gang durch den<br />

40 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> RHEINHESSEN

über die Jahre immer weiter vergrößerten Keller<br />

wirkt unspektakulär: schlicht und funktional, fast<br />

ein wenig steril, der Rotweinbereich noch gähnend<br />

leer. »<strong>Das</strong> bleibt auch überschaubar«, sagt Spanier,<br />

»grundsätzlich produzieren wir eben mehr Riesling.<br />

Spätburgunder gibt es nur als Ortswein aus<br />

Ersten Lagen und als GG, viel mehr soll das gar nicht<br />

werden.« Seine Vorstellung von dieser Rebsorte<br />

ist präzise und orientiert sich an der Spitze. »Spätburgunder<br />

braucht große Lagen, und da sind die<br />

Herkünfte bei uns eben rar«, sagt Spanier, für den<br />

Burgunder Tiefe haben und fleischig sein müssen.<br />

Schon als Kind war dem späteren Selfmademan<br />

klar, dass er mal in die Landwirtschaft wollte:<br />

»Ich habe das geliebt, mit dem Opa draußen zu sein,<br />

den Geruch des Traktors, des Bodens, das habe ich<br />

genossen.« Trotzdem sahen die Eltern nach der<br />

Hauptschule für den Sohn Betriebswirtschaft vor<br />

und schickten ihn zur Handelsschule. »Im ersten<br />

Zeugnis kam mein großes Erwachen«, erinnert er<br />

sich, »nur Vieren, Fünfen, Sechsen. Am nächsten<br />

Morgen bin ich zwar mit dem Mofa losgefahren, aber<br />

nicht mehr in der Schule angekommen.«<br />

Klare Ansage: »Ich brauche eine<br />

Lehrstelle als Winzer. Jetzt!«<br />

Stattdessen wurde er direkt bei der Landwirtschaftskammer<br />

in Alzey vorstellig mit den Worten: »Ich<br />

brauche eine Lehrstelle als Winzer. Jetzt!« Zwei<br />

Anrufe und einen Besuch im künftigen Lehrbetrieb<br />

später machte er sich mit einem unterschriebenen<br />

Ausbildungsvertrag auf den Heimweg, um den Eltern<br />

zu erklären, dass es mit der Betriebswirtschaft nichts<br />

werden würde. »<strong>Das</strong> war damals eine gewagte Entscheidung«,<br />

erkennt er im Rückblick, »Rheinhessen<br />

war 1985 im Tal der Depression, ohne Fantasie, ohne<br />

Vision.« Aber als Radfahrer hatte er gelernt zu beißen,<br />

dranzubleiben, Grenzen auszuloten. Den Gedanken<br />

an eine Karriere als Profisportler hatte er immerhin<br />

auch einmal.<br />

Vier Dinge waren für den Winzer Hans Oliver<br />

Spanier von Beginn an klar – dass er Riesling<br />

machen wollte, dass der bio sein musste, dass Herkunft<br />

wichtig war und dass die Weine trocken sein<br />

sollten: »Wenn man international von großen Rieslingen<br />

reden will, so wie von großen Burgundern,<br />

dann müssen die auch trocken sein, da gibt es keinen<br />

Kompromiss.« Unter drei Gramm Restzucker lässt<br />

er seine Weine gären. Die Großen Gewächse, alle<br />

spontan vergoren, lagern deshalb in den gebrauchten<br />

Stückfässern im Keller, »das ist eine ganz andere<br />

Spontanvergärung als im Edelstahl«.<br />

Gerade das Thema Herkunft schien damals weit<br />

weg: »Die Welt wollte davon nichts wissen und<br />

Deutschland schon mal gar nicht.« 1990 bot ihm<br />

ein Winzer den Weinberg in der Lage Frauenberg<br />

im Zellertal als Geschenk an. »Die Lage ist steil, mit<br />

Terrassen und Treppen, das war kompliziert, das<br />

wollte damals niemand haben.« Spanier zögerte<br />

dennoch nicht lang. Der Winzer nahm ihm das<br />

RHEINHESSEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 41

EINE KARRIERE<br />

WIE IM FILM<br />

68 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> KATALONIEN

Seit 2010 führt Mireia Torres<br />

Maczassek Regie beim Weingut<br />

Jean Leon. Sie knüpft an die<br />

Domänen- und Lagenphilosophie<br />

des Gründers an und macht sein<br />

Erbe zukunftssicher<br />

DIE QUALITÄTSREVOLUTION DES SPANISCHEN WEINBAUS BEGANN MIT<br />

EINEM EMIGRANTEN, DER IN HOLLYWOOD DURCH EIN ITALIENISCHES<br />

RESTAURANT BERÜHMT WURDE UND IN KATALONIEN DIE ERSTEN WEINE<br />

AUS FRANZÖSISCHEN REBSORTEN KELTERTE: DIE GESCHICHTE VON<br />

JEAN LEON, DESSEN GUT SEIT 1994 DER FAMILIE TORRES GEHÖRT, ZÄHLT<br />

ZU DEN SPEKTAKULÄRSTEN ÜBERHAUPT IN DER WELT DES WEINS<br />

Von STEFAN PEGATZKY<br />

Fotos JOHANNES GRAU<br />

KATALONIEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 69

<strong>Das</strong> Weingut Jean Leon verströmt mehr als nur einen Hauch von Kalifornien: ein<br />

Besucherzentrum, das mit seiner bungalowartigen Architektur und dem gewellten<br />

Dach an das berühmte »Wave House« von 1955 in Palm Desert erinnert, ein<br />

Mercedes Cabrio mit Nummernschild aus dem »Golden State« in der Auffahrt,<br />

Regiestühle mit Filmklappen im Innern neben lebensgroßen Aufstellern von<br />

Frank Sinatra, Paul Newman und Marilyn Monroe. Zugleich hat das Anwesen<br />

mit seiner kleinen Kunstgalerie, den historischen Vitrinen und dem Shop am<br />

Ausgang etwas von einem Museum. »Jean Leon: a Man, a Time, a Wine«, lautet<br />

das Leitmotiv der Inszenierung, und es macht klar: Nur wer den Menschen Jean<br />

Leon und dessen Zeit versteht, versteht auch Jean Leon, den Wein.<br />

Rückblende, ein Abend im Sommer 19<strong>55.</strong> In der »Villa<br />

Capri«, einem der angesagtesten Restaurants von Los<br />

Angeles, sprachen – so erzählt es jedenfalls Martí Gironell<br />

in der preisgekrönten dokumentarischen Romanbiografie »Stars<br />

in His Eyes« – die drei Freunde Jean, Jimmy und Ronnie über<br />

ihre Träume. Jimmy, mit 24 der jüngste von ihnen, stand vor<br />

den Dreharbeiten seines dritten Films, wollte aber mit dem zwei<br />

Jahre älteren Jean in Kürze auch ein gemeinsames Restaurant<br />

aufmachen. Der wiederum sprach schon davon, eines Tages<br />

seinen eigenen Wein zu produzieren. Für Ronnie, mit 44 Jahren<br />

der Senior der drei und ein landesweit bekannter Fernsehmoderator,<br />

war beides bereits ausgemacht: »Klare Sache, Jean!<br />

Für dich der große Wein, für Jimmy eine erfolgreiche Karriere<br />

und für mich … Mensch, vielleicht werde ich einmal Präsident<br />

der Vereinigten Staaten … Aber eins verspreche ich dir, Jean:<br />

Wenn unsere Träume wahr werden, stoßen wir auf unseren<br />

Erfolg mit deinem Wein an.« Wenige Wochen später sollte<br />

James Dean am Steuer seines Porsche bei einem Unfall sterben,<br />

aber am 20. Januar 1981 hielt Ronald Reagan sein Versprechen,<br />

als er zum Abendessen seiner Amtseinführung im Weißen Haus<br />

1980er Chardonnay und 1975er Cabernet Sauvignon von Jean<br />

Leon servieren ließ.<br />

Vom Tellerwäscher zum Millionär:<br />

Hier stimmt das Klischee wirklich<br />

Diese Ehrung machte Jean Leon endgültig zur Verkörperung<br />

des amerikanischen Traums. Denn vor seiner Zeit als »König<br />

von Beverly Hills«, wie Sebastián Moreno seine Leon-Biografie<br />

betitelt hat, als Weingutsbesitzer und einer der meistgefeierten<br />

Gastronomen der Welt, war er buchstäblich den Weg vom<br />

Tellerwäscher zum Millionär gegangen.<br />

Ángel Ceferino Carrión Madrazo, wie Jean Leon ursprünglich<br />

hieß, war mit seiner elfköpfigen Familie 1941 nach einem<br />

Großbrand aus dem nordspanischen Santander nach Barcelona<br />

gezogen; noch im selben Jahr verlor er seinen Vater und den<br />

älteren Bruder. Sechs Jahre später verließ der 19-Jährige das<br />

graue, perspektivlose Spanien des Diktators Franco, ohne der<br />

Familie Lebewohl zu sagen, und machte sich zu Fuß über die<br />

Pyrenäen nach Frankreich auf. Nach zahlreichen Versuchen,<br />

Amerika zu erreichen, gelang ihm 1949 von Le Havre aus die<br />

Überfahrt. In New York half er zunächst im Lokal eines Onkels<br />

in der Bronx aus, erwarb eine Taxifahrer-Lizenz (unter deren<br />

Nummer 3055 heute die Basisweine von Jean Leon vermarktet<br />

werden) und nahm den Namen Justo Ramón Léon an. Fasziniert<br />

vom Kino – und wohl auch als Flucht vor dem drohenden Wehrdienst<br />

– kaufte er sich im Dezember 1949 ein One-Way-Ticket<br />

und setzte sich in den Bus nach Los Angeles.<br />

Die folgenden Jahre, von 1950 bis 1962, tragen die Züge<br />

eines modernen Märchens, durchzogen von Motiven eines<br />

Film noir. Dabei stand am Beginn dieses Abschnitts zunächst<br />

ein Scheitern: das als Schauspieler. Immerhin wurde der junge<br />

Mann, nun unter dem Namen Jean Leon, Teil einer Clique,<br />

deren Mitglieder alle zu Stars werden sollten – Natalie Wood,<br />

Dennis Hopper und vor allem James Dean, bald sein engster<br />

Freund. Zur gleichen Zeit ergatterte er einen Kellnerjob im<br />

Hollywood-Hotspot »Villa Capri«, der seinem Idol Frank Sinatra<br />

70 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> KATALONIEN

gehörte – wie er das schaffe, darüber gibt es, wie über manche<br />

Episoden im Leben von Jean Leon, unterschiedliche Versionen.<br />

Sicher ist, dass er im November 1954 Sinatra und der Baseball-<br />

Legende Joe DiMaggio ein falsches Alibi gab, um sie vor einer<br />

Gefängnis strafe zu bewahren. Von da an gehörte Leon zum<br />

inneren Kreis von Frank Sinatra, um den sich Stars, Politiker<br />

und Mafiosi scharten wie die sprichwörtlichen Motten ums Licht.<br />

Zu Sinatras nicht geringem Verdruss machte sich Jean Leon<br />

trotz des Unfalltodes seines Freundes James Dean selbstständig.<br />

Am 1. April 1956 eröffnete er das Restaurant »La Scala« am<br />

Santa Monica Boulevard in Beverly Hills, nahe der Luxusmeile<br />

Rodeo Drive – mit feinem Gespür für den Zeitgeist, denn in<br />

diesen Jahren sollte sich das gesellschaftliche Leben der Filmfabrik<br />

von ihrem historischen Zentrum um den Hollywood<br />

Boulevard Richtung Westen verlagern. Auch die vom (aus<br />

Galicien stammenden) Küchenchef Emilio Nuñez mit Hingabe<br />

gepflegte italienische Küche traf den Nerv der Zeit: Es<br />

war das erste Restaurant in Los Angeles mit hausgemachten<br />

Nudeln, das Olivenöl stammte aus Ligurien, der Büffelmozzarella<br />

wurde mit Scandinavian Air eingeflogen. Die italienische<br />

Regierung sollte das Restaurant später als »besten Botschafter<br />

der italienischen Küche in den USA« auszeichnen.<br />

privaten, absolut diskreten Rückzugsort mit Fotografieverbot.<br />

Kein Wunder, dass John F. Kennedy das Lokal als Basis für<br />

seine Aufenthalte in Los Angeles nutzte und fünf weitere US-<br />

Präsidenten im »La Scala« dinierten. Längst war Jean Leon<br />

selbst berühmt und galt als »Star der Stars«. Doch trotz der<br />

unzähligen Anekdoten um ihn: Schweigen war sein wichtigstes<br />

Kapital. Erst 2002 sollte etwa enthüllt werden, dass Leon am<br />

späten Abend des 4. August 1962 das Essen für Marilyn Monroe<br />

gebracht und sie in ihrer Todesnacht mit Robert Kennedy<br />

angetroffen hatte.<br />

Mit der Monroe starb zugleich das klassische Hollywood –<br />

und wieder hatte Jean Leon das Bedürfnis, etwas Neues anzufangen.<br />

1962 lud ihn seine enge Freundin Elizabeth Taylor zu den<br />

letzten Dreharbeiten für »Cleopatra« in der römischen Cinecittà<br />

ein. Leon nutzte die Europareise nicht nur, um Liz Taylor<br />

zu treffen und seiner Frau, die wie fast alle in seiner Umgebung<br />

glaubte, er sei Franzose, seine spanische Herkunft zu gestehen,<br />

Bei Leon gab’s Tony-Curtis-Wurst<br />

und Dean-Martin-Hähnchen<br />

Seinen enormen Erfolg verdankte das »La Scala« aber nicht<br />

nur dem Essen. Vom Tag seiner Gründung an war es ein In-<br />

Lokal von Hollywood mit Stammgästen wie Warren Beatty, Paul<br />

Newman, Marlon Brando oder Zsa Zsa Gabor, nach denen Jean<br />

Leon viele Gerichte auf seiner Karte benannte, etwa »Pollo<br />

à la Dean Martin« oder »Italian Sausage Tony Curtis«. In<br />

einer Zeit, zu der Restaurantbesitzer Bestechungsgeld von<br />

Journalisten erhielten, wenn sie ihnen Insidergeschichten über<br />

Hollywoodstars lieferten, schuf Jean Leon für diese einen halb<br />

KATALONIEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 71

WIE GROSS SIND<br />

DIE GROSSEN<br />

RESERVEN?<br />

DER ÖSTERREICHISCHE SEKTVERBAND SIEHT SICH AUF<br />

AUGENHÖHE MIT DER CHAMPAGNE. WIR WOLLTEN WISSEN,<br />

OB SICH DIE WINZER DORT SCHON SORGEN MÜSSEN<br />

Von SIGI HISS<br />

98 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> TASTING<br />

Fotos GUIDO BITTNER

Schaumweine aus nicht klassischen Regionen<br />

drängen zunehmend in die erste Reihe und<br />

machen den Leitbildern der Champagne, der<br />

Franciacorta oder des Penedès Konkurrenz – zwar<br />

noch behutsam, aber immerhin. In Österreich gibt<br />

es seit 2015 mit der Einführung einer dreistufigen<br />

Qualitätspyramide für Sekte ernsthafte Ansätze, der<br />

175 Jahre alten Schaumweintradition sinnvolle und<br />

logische Rahmenbedingungen für einen Aufstieg<br />

in die erste Riege an die Hand zu geben. Passende<br />

Terroirs und das grundlegende Fachwissen sind vorhanden,<br />

es fehlt allerdings an Tradition und entsprechend<br />

an Erfahrung. Noch viel zu oft läuft die<br />

Sektproduktion in den Weingütern nebenbei mit und<br />

wird nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit und<br />

Konsequenz verfolgt wie der Ausbau von Stillweinen.<br />

Unter dem Label »Österreichischer Sekt<br />

mit geschützter Ursprungsbezeichnung«, kurz<br />

»Sekt g.U.«, sind die maßgeblichen Stellschrauben<br />

für die Qualität definiert, etwa Hefelager, Dosage,<br />

der früheste Zeitpunkt der Vermarktung und die<br />

Menge an Saft, die aus den Trauben gepresst wird.<br />

Sekte der Basiskategorie Klassik müssen mindestens<br />

neun Monate auf der Hefe lagern und dürfen erst<br />

zwölf Monate nach der Ernte verkauft werden. Alle<br />

Dosagen und Herstellungsweisen sind erlaubt, also<br />

neben der traditionellen Flaschengärung auch das<br />

Transvasier-Verfahren (Trennen von der Hefe durch<br />

Filtration) sowie die Charmat-Methode (Tankgärung).<br />

Auch Jahrgangssekte darf es in dieser Kategorie<br />

geben, allerdings keine engere Herkunftsbezeichnung.<br />

Die Vorgaben für die zweite Stufe unter der<br />

Bezeichnung Reserve fallen deutlich strenger aus:<br />

Handlese, Ganztraubenpressung mit maximal 60 Prozent<br />

Saftausbeute, traditionelle Flaschengärung,<br />

18 Monate Hefelager und 24 Monate Sperrfrist bis<br />

zum Verkauf sollen einen deutlichen Qualitätsunterschied<br />

zum Einstiegssegment definieren. Zudem<br />

TASTING <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 99

JÜRGEN DOLLASE<br />

HIER SCHENKT<br />

DER CHEF<br />

SELBST AUS<br />

JÜRGEN DOLLASE ISST BEI FRANCESCO PUGLIESE<br />

IM »ALTEN HAFERKASTEN« IN NEU-ISENBURG<br />

Fotos GUIDO BITTNER<br />

Wenn wir für diese Kolumne ein Lokal<br />

besuchen, das in keinem Restaurantführer<br />

verzeichnet ist, haben wir unsere Gründe.<br />

Es gibt sie eben noch, diese Adressen, die in ihrer<br />

Region keineswegs Geheimtipps sind, sondern sich<br />

»einer großen Popularität erfreuen« und trotzdem<br />

durchs Bewertungsraster der Guides fallen. Der<br />

Grund ist deren bekannte Unsicherheit bei der<br />

Beurteilung regionaler Küchen (und einer ganzen<br />

Reihe von Länderküchen). Gerade dann, wenn<br />

diese Küchen sich ein hohes Maß an Authentizität<br />

bewahrt haben und sich kaum an aktuellen Feinschmeckermoden<br />

orientieren, wird ihre Qualität oft<br />

nicht sinnvoll eingeordnet. Dabei haben die Weinfreunde<br />

die Zusammenhänge längst erkannt und<br />

gehen oft ihre eigenen Wege. Es gibt eine ganze Reihe<br />

von Restaurants mit großartigen Weinsammlungen,<br />

in denen die Gastronomen entsprechend denken<br />

und handeln und dabei selten so formell organisiert<br />

sind, wie dies bei vielen Spitzenrestaurants der Fall<br />

ist. Soll es entspannt zugehen, ist die Kombination<br />

von guten Weinen und einem Essen, das eine ähnliche<br />

emotionale Ladung wie der Wein hat, für viele<br />

Gäste unübertroffen. In dieser Folge sind wir daher im<br />

»Alten Haferkasten« in Neu-Isenburg bei Frankfurt,<br />

einem italienischen Restaurant, das 1960 eröffnet<br />

wurde und seit 1986 im Besitz der selben Familie ist.<br />

Der amtierende Chef des »Alten Haferkasten«,<br />

FRANCESCO PUGLIESE, ist in Personalunion<br />

Inhaber, Chefkoch und Sommelier. In der Praxis<br />

jongliert er souverän zwischen dem Empfang seiner<br />

vielen Stammgäste, der Küche und der Weinberatung<br />

unterwegs. Unabhängig vom Weinangebot des Hauses<br />

lohnt es sich hier immer, nach weiteren Spezialitäten<br />

und Qualitäten zu fragen, denn der Keller des Hauses<br />

bietet eine Menge Möglichkeiten. Der 1977 geborene<br />

Koch ist im Restaurant seines Vaters Saverio groß<br />

geworden. Mit zwölf Jahren kochte er seine ersten<br />

Spaghetti Vongole, fuhr mit zum Fischmarkt und in<br />

die alte Frankfurter Großmarkthalle. Mit 14 Jahren<br />

stand seine Berufswahl fest, er begann Kochbücher<br />

und Rezepte zu studieren. Nach dem Abitur machte<br />

Pugliese längere Praktika im Restaurant »Weidemann«<br />

in Frankfurt und im »Hostal de La Gavina«<br />

in S’Agarò in Katalonien. Weil im elterlichen Betrieb<br />

Personalmangel herrschte (und übrigens trotz der<br />

Zusage für eine Stelle in der Brigade von Ferran<br />

Adriàs »El Bulli«), kehrte er im Jahr 2001 in den<br />

»Alten Haferkasten« zurück, absolvierte dort seine<br />

Ausbildung und übernahm 2005 die Küchenleitung.<br />

Seit 2007 ist er Inhaber des Restaurants, das auch<br />

dadurch auffällt, dass hier das Team in Küche und<br />

Service schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet.<br />

Der Wein ist die Passion des Hausherrn. Auf der Karte<br />

stehen neben italienischen auch große französische<br />

Weine im Mittelpunkt, zudem pflegt der Wirt enge<br />

Verbindungen zu einigen deutschen Erzeugern.<br />

114 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> WEIN & SPEISEN

WEIN & SPEISEN<br />

WEIN & SPEISEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 115

JÜRGEN DOLLASE<br />

Getrüffeltes Rindercarpaccio mit Rührei<br />

Dieses Carpaccio ist keines der üblichen. Oft<br />

wird dieses Gericht von Olivenöl und Pinienkernen<br />

dominiert, während man das zu dünn aufgeschnittene<br />

Fleisch meist gar nicht mehr schmeckt.<br />

Francesco Pugliese hat sein Carpaccio purifiziert, um<br />

einen wirksamen Dreiklang – Fleisch, Ei, Trüffel –<br />

zu erreichen. Für die richtige Balance sorgen eine<br />

gute Menge gut wirksamer Trüffelscheiben und<br />

ein mild gewürztes Rührei, das nicht zu fest ist. <strong>Das</strong><br />

Ergebnis bringt einen glasklaren und durchgehend<br />

stabilen Akkord.<br />

WEIN 1 Ein 2019er Chardonnay Il Marzocco,<br />

Toscana vom Weingut Avignonesi in Valiano di<br />

Montepulciano. Der Wein wurde mit einer Temperatur<br />

von 13 Grad bei einer Raumtemperatur von<br />

23 Grad serviert. Im »Alten Haferkasten« werden<br />

vor allem die komplexeren Weißweine kühl, aber<br />

nicht kalt kredenzt. Dieser Klassiker, den Francesco<br />

Puglieses Vater schon vor 30 Jahren zum Carpaccio<br />

eingesetzt hat, besitzt die typische Nase vieler guter<br />

italienischer Weißweine mit einem kompakten,<br />

weinigen Spektrum ohne spezifische Fruchtnoten.<br />

Am Gaumen schmeckt er elegant, mittig, mit später<br />

leicht herben Kräuternoten. Zum Carpaccio hat man<br />

schon in der Nase das Gefühl, dass Wein und Essen<br />

zusammengehören. Der Wein wird geradezu samtig,<br />

hat eine milde Ansprache, verzahnt sich dann elegant<br />

und ist im Nachhall etwas länger als das Essen.<br />

WEIN 2 Ein 2019er Antinori Cervaro della<br />

Sala Bianco vom Castello della Sala, Orvieto/<br />

Umbrien. Der Wein wurde mit einer Temperatur<br />

von 14 Grad serviert. Er besteht aus rund 90 Prozent<br />

Chardonnay und 10 Prozent Grechetto. Dieser große<br />

italienische Weißwein hat eine sofort begeisternde,<br />

sehr »burgundische« Nase. Am Gaumen zeigt sich<br />

sehr viel Substanz mit einem mächtigen Körper, einer<br />

gegenüber der Nase stärker eingebundenen Holznote<br />

und einer eleganten, stabilen Länge. Im Glas<br />

ist er schnell präsent, wirkt nach fünf Minuten deutlich<br />

leichter und entwickelt nach einer Viertelstunde<br />

große Perfektion. Auch der Cervaro scheint ein wenig<br />

wie das Gericht zu duften. Weil er sehr kräftig ist,<br />

sollte man ihn zügig nach einem Bissen trinken,<br />

dann ergibt sich eine intensive Verzahnung mit den<br />

Aromen des Essens und es ereignen sich viele kleine,<br />

aber gut wahrnehmbare Reaktionen, bevor sich der<br />

Wein im Nachhall wieder klar durchsetzt.<br />

Die Empfehlung besteht aus zwei »sehr<br />

italienischen« Weißweinen, die im Vergleich<br />

zu fruchtbetonteren Weinen deutlich weniger,<br />

kompakter und vielfältiger wirken. Im Vergleich<br />

zum großartigen Cervaro wirkt der Avignonesi-<br />

Chardonnay etwas blasser, zeigt seinen Wert aber<br />

in der selbstverständlichen Eleganz und natürlich<br />

auch im gemäßigteren Preis. Den Cervaro muss<br />

man in seiner Intensität und explosiven Wirksamkeit<br />

annehmen, wirken lassen und genau verfolgen,<br />

um sein komplettes Potenzial zu erfassen. Eine sehr<br />

gute Empfehlung, die nicht zuletzt dadurch gewinnt,<br />

dass sie äußerst präzise zum Essen passt.<br />

116 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> WEIN & SPEISEN

Wolfsbarsch mit Spinat, Pilzen und Salbei<br />

Serviert wird ein Wolfsbarschfilet mit leicht krosser<br />

Haut auf einem Sockel von Spinat, dazu eine leicht<br />

aufgeschäumte helle Sauce mit Spuren vom Olivenöl<br />

aus der Garung, auf dem Filet thronen Pilze und leicht<br />

kross frittierte Salbeiblätter. Der Geschmack ist – wie<br />

immer im »Alten Haferkasten« – »italienischer«, als<br />

diese Kombination aus der Hand eines deutschen<br />

Kochs schmecken würde. Der Grund liegt in der<br />

unforcierten Würze und damit einer klareren Wirkung<br />

der Produkte, in der sicheren Arbeit mit Olivenölen<br />

und einer sehr selbstverständlich wirkenden<br />

sensorischen Struktur, die immer mit guten, süffg<br />

schmeckenden Proportionen einhergeht. Die Sauce<br />

etwa hat weniger Säure als in vielen französischen<br />

Fassungen, und das, was man vom Olivenöl schmeckt,<br />

bringt eine angenehme, nie grob wirkende Bodenständigkeit.<br />

WEIN 1 Ein 2019er Sauvignon Blanc fumé<br />

vom Weingut Oliver Zeter, Neustadt-Haardt/Pfalz.<br />

Der Wein wurde mit einer Temperatur von 10 Grad<br />

serviert. In der Nase zeigt sich in Sekundenschnelle<br />

eine gewaltige Frucht, die wie die Essenz aller<br />

Sauvignon-Noten wirkt. Am Gaumen konzentriert<br />

sich die Kraft ganz auffällig auf ein sofort hervorstechendes<br />

würziges Register, das ein wenig wie Kiwi<br />

plus herzhaft-vegetabiler Ergänzungen schmeckt.<br />

Die Nase verändert sich auch nach längerer Zeit im<br />

Glas nur unwesentlich. Mit dem Essen wird der Wein<br />

mehr »zum Italiener«, also deutlich mittiger. Mit<br />

mehr Spinat und Sauce zeigt sich eine große Säure<br />

im Sinne einer angereicherten, komplexen Säure, die<br />

nicht als Folge einer Reduktion der anderen Noten,<br />

sondern quasi zusätzlich entsteht. Der gesamte Eindruck<br />

ist sehr expressiv.<br />

WEIN & SPEISEN<br />

WEIN 2 Ein 2019er Chardonnay DOC Venezia<br />

Castello di Roncade Bianco dell’Arnasa vom Weingut<br />

Barone Vincenzo Ciani Bassetti in Roncade/Treviso.<br />

Der Wein wurde mit einer Temperatur von 4 Grad<br />

serviert. Die Nase wirkt sofort sehr ungewöhnlich<br />

und individuell. Es gibt leicht süßliche Noten, die<br />

in ein mildes, gemüsiges Fach übergehen, dazu<br />

exotische, aber kaum identifizierbare Fruchtnoten.<br />

Am Gaumen ergibt sich schnell eine klare, in dieser<br />

Form sehr überraschende Honignote, die im Verlauf<br />

von weinigen Aromen und einem Hauch von<br />

geschmortem Gemüse unterlegt wird. Die Reaktion<br />

ist vollkommen anders als beim Sauvignon Blanc<br />

von Zeter. Die Honignote bleibt wirksam und sorgt<br />

wesentlich für ein komplett anderes Register der<br />

Reaktionen. Für einige Sekunden färbt der Wein das<br />

ganze Essen ein, bevor er dann trockener reagiert und<br />

diesem Akkord eine eher weinige Grundierung gibt.<br />

Beide Empfehlungen sind gut und bringen echte<br />

Mitspieler, die nicht einfach nur passen, sondern<br />

klare Reaktionen und Bewegung am Gaumen verursachen.<br />

Der Sauvignon Blanc ist eine dominante,<br />

stets präsente Wahl, ein Wein, der immer auch<br />

ein beträchtliches Stück weit bei sich bleibt. Der<br />

Chardonnay, der für seine Preislage mit viel<br />

Individualität überrascht, ist im Charakter deutlich,<br />

aber in der Intensität eher in der Rolle des Mitspielers,<br />

der, auch ohne ein großer Wein zu sein, eine<br />

Menge differenzierter Ereignisse produziert. Diese<br />

Reaktionen zeigen – anders als beim Sauvignon<br />

Blanc – je nach Akkord beim Essen deutlich unterschiedliche<br />

Nuancen.<br />

WEIN & SPEISEN <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 117

<strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN 1|2022 erscheint<br />

im März 2022<br />

... voraussichtlich mit diesen Themen: BORDEAUX Château Lafleur in Pomerol und<br />

Château Tertre Roteboeuf in Saint-Émilion BURGUND Die fünf Chablis-Güter<br />

Vincent Dauvissat, Jean-Paul & Benoît Droin, William Fèvre, Long-Depaquit und François<br />

Raveneau KATALONIEN Mehr von der Familie Torres VERKOSTUNGEN Deutsche<br />

Pinots Noirs von 2008 sowie gereiftes Fruchtiges und Edelsüßes von Adelsgütern WEIN<br />

UND SPEISEN Jürgen Dollase bei Thomas Kellermann in den »Egerner Höfen« am<br />

Tegernsee CHAMPAGNER Die vierte Folge unserer Serie DAS GROSSE DUTZEND<br />

Monteverro in der Maremma Toscana WEIN UND ZEIT Wie das deutsche Weinwunder<br />

weiterging KOLUMNEN von Ursula Heinzelmann, Stuart Pigott sowie den<br />

Kombattanten Uwe Kauss und Dirk Würtz<br />

144 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong>

DAS MAGAZIN FÜR WEIN UND GENUSS<br />

Viermal im Jahr richtet <strong>FINE</strong> <strong>Das</strong> <strong>Weinmagazin</strong> einen faszinierenden Blick auf die<br />

großen Weine der Welt – mit wissenswerten Infor mationen, fesselnden Reportagen,<br />

spannen den Porträts, exklu siven Verkostungen und vielem mehr, geschrieben und<br />

recherchiert von sachkundigen, sprachmächtigen Autoren, bebildert mit ausdrucksstarker,<br />

lebendiger Fotografie, präsentiert in groß zügiger, prächtiger Auf machung:<br />

ein unverzichtbares Lesevergnügen für Weinliebhaber, Sammler und Genießer.<br />

<strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN IST ERHÄLTLICH IM AUSGEWÄHLTEN BUCH- UND<br />

ZEITSCHRIFTENHANDEL IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ.<br />

WERDEN SIE JETZT ABONNENT VON <strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN<br />

oder ver schenken Sie ein Abonnement. Mit dem Stichwort »<strong>FINE</strong> 55«<br />

erhalten Sie als Danke schön die Sonderausgaben »Next Generation« und<br />

»New Generation«.<br />

Selbstverständlich können Sie auch einzelne <strong>Ausgabe</strong>n nachbestellen oder gleich<br />

das Sammel paket mit vierundfünfzig Heften plus der zwei Sonder ausgaben<br />

»Next Generation« und »New Generation« zum Gesamtpreis von € 560,–<br />

zzgl. Versand kosten ordern.<br />

ABONNEMENTS: WWW.<strong>FINE</strong>-MAGAZINES.DE ODER PER E-MAIL: ABO@<strong>FINE</strong>-MAGAZINES.DE<br />

JAHRESABONNEMENT FÜR VIER AUSGABEN DEUTSCHLAND EURO 60,– / ÖSTERREICH EURO 70,– / SCHWEIZ CHF 130,–<br />

MEHR INFORMATIONEN ÜBER <strong>FINE</strong> DAS WEINMAGAZIN: <strong>FINE</strong>-MAGAZINES.DE<br />

<strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> 145

<strong>FINE</strong>ABGANG<br />

BESINNUNG<br />

UND NEUANFANG<br />

Nun ist es an der Zeit: Gehen Sie in den Keller oder zum Klimaschrank,<br />

und holen Sie die beste Flasche heraus, die Sie finden. Ob die nun aus<br />

Bordeaux stammt oder aus Burgund, aus dem Rheingau oder von der<br />

Mosel, aus Piemont oder aus dem Napa Valley, darauf kommt es nicht an – die<br />

Hauptsache ist, sie jetzt mit den Liebsten zu teilen, die Sie haben. Nehmen Sie<br />

also am besten gleich zwei Flaschen mit.<br />

<strong>Das</strong> nämlich macht Wein ganz besonders kostbar, neben all dem andern, das<br />

wir an ihm so schätzen: Ein guter Wein kann inmitten von Wirrwarr und Chaos<br />

eine Insel der Besinnung schaffen, und eine solche Insel, einen Ort zum Durchatmen,<br />

brauchen wir am Ende dieses schwierigen Jahres wahrscheinlich alle.<br />

Was danach kommt, ist aber ebenso wichtig, denn dieser Augenblick von<br />

Genuss und Erholung ist kein reiner Selbstzweck. Im Idealfall entspringt aus<br />

ihm ein wunderbares Gefühl von Leichtigkeit beim Blick in die Zukunft, der Mut<br />

zu dringend fälligen Entscheidungen, zur Eigenverantwortung. Was immer im<br />

neuen Jahr auf uns zukommen mag, wir müssen es anpacken – die nächste große<br />

Flasche, die wir öffnen und teilen, soll ein Champagner sein!<br />

Ihr Ralf Frenzel<br />

Herausgeber und Verleger<br />

146 <strong>FINE</strong> 4 | <strong>2021</strong> ABGANG

G O U R M E T R E S T A U R A N T

Setzen Sie ein ästhetisches Statement.<br />

Geräte von Gaggenau: jedes für sich ein Meisterwerk, zusammen ein Kunstwerk.<br />

Der Unterschied heißt Gaggenau.<br />

gaggenau.com