Innovationsreport Binnenschifffahrt 2022

GRUSSWORTE VON VOLKER WISSING, CLAUDIA MÜLLER, REINHARD LÜKEN | DST: Herausforderungen und Innovationen | AUTONOME SYSTEME | WERFT DES JAHRES: Hitzler | EMISSIONSFREIE »ELEKTRA« | INNOVATIVE SCHIFFE | MOTOREN UND ABGASTECHNIK | KRANTECHNIK

GRUSSWORTE VON VOLKER WISSING, CLAUDIA MÜLLER, REINHARD LÜKEN | DST: Herausforderungen und Innovationen | AUTONOME SYSTEME | WERFT DES JAHRES: Hitzler | EMISSIONSFREIE »ELEKTRA« | INNOVATIVE SCHIFFE | MOTOREN UND ABGASTECHNIK | KRANTECHNIK

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

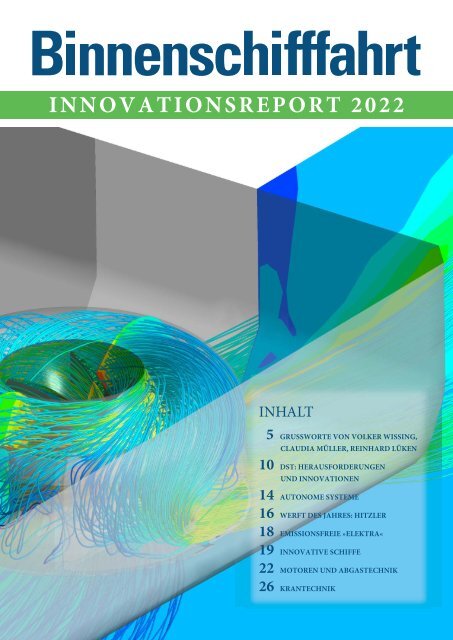

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

INHALT<br />

5 GRUSSWORTE VON VOLKER WISSING,<br />

CLAUDIA MÜLLER, REINHARD LÜKEN<br />

10 DST: HERAUSFORDERUNGEN<br />

UND INNOVATIONEN<br />

14 AUTONOME SYSTEME<br />

16 WERFT DES JAHRES: HITZLER<br />

18 EMISSIONSFREIE »ELEKTRA«<br />

19 INNOVATIVE SCHIFFE<br />

22 MOTOREN UND ABGASTECHNIK<br />

26 KRANTECHNIK

Der führende Versicherer der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

www.allianz-esa.de<br />

2<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

EDITORIAL<br />

INNOVATIONSREPORT<br />

DIESEL<br />

<strong>2022</strong><br />

SAUBER, LEISE<br />

ZUKUNFTSFÄHIG<br />

Krischan Förster<br />

Chefredakteur<br />

Mutige Köpfe gefragt<br />

Wir freuen uns, Ihnen die erste Aus -<br />

gabe unseres »<strong>Innovationsreport</strong>« präsentieren<br />

zu können. Künftig wollen<br />

wir einmal im Jahr einen besonderen<br />

Fokus auf neue Ideen, Technologien<br />

und Geschäftsmodelle legen und<br />

besondere Projekte zeigen.<br />

Die <strong>Binnenschifffahrt</strong> steht ohne<br />

Zweifel vor schwierigen Zeiten. Der<br />

Klimawandel, Vorgaben zur Emissionsreduzierung<br />

und der wachsende<br />

Personalmangel sind nur einige<br />

Herausforderungen, die es zu meistern<br />

gilt. Gleichzeitig heißt es, mit den<br />

gesetzten Rahmenbedingungen bestmöglich<br />

umzugehen. Das betrifft<br />

vornehmlich die Engstellen im System<br />

Wasserstraße, an Brücken, Schleusen<br />

oder Flüssen und Kanälen.<br />

Es braucht mutige, kreative Köpfe,<br />

um Lösungen für technische und<br />

logistische Probleme zu finden. Sie gibt<br />

es im Lande, wie unsere Berichte zeigen.<br />

Es geht um neue Schiffsdesigns,<br />

Kraftstoffe, Antriebskonzepte, digitale<br />

Innovationen und neu gedachte multimodale<br />

Logistik konzepte.<br />

Noch aber stehen viele Entwicklungen<br />

erst an der Schwelle zu einem<br />

funktionierenden und vor allem wirtschaftlichen<br />

Betrieb in der Praxis –<br />

von der Brennstoffzelle bis hin zu einer<br />

automatisierten Schifffahrt. Auch der<br />

intelligente Datenaustausch zwischen<br />

allen Akteuren in der Transportkette<br />

hat noch viel Potenzial.<br />

Eines ist klar: Die <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

ist als Verkehrsträger unverzichtbar<br />

– für die Industrie, für die<br />

gewollte Verkehrsverlagerung, für die<br />

Energie wende. Sie braucht dafür die<br />

größtmögliche Unterstützung der<br />

politisch Handelnden, um sich diesen<br />

Herausforderungen stellen zu können.<br />

Sie muss aber natürlich auch<br />

eigene Kräfte mobilisieren, um sich<br />

jetzt zu erneuern und weiterzuentwickeln.<br />

Unser <strong>Innovationsreport</strong> soll nicht<br />

nur die besten Beispiele aus der Praxis<br />

zeigen, sondern auch Mut machen und<br />

Wege aufzeigen, wie es voran gehen<br />

kann. In diesem Sinne wünsche ich<br />

viel Spaß beim Lesen<br />

Seit 30 Jahren<br />

Ihr zuverlässiger<br />

Partner für<br />

Rußpartikelfilter,<br />

SCR-Systeme und<br />

Schalldämpfer<br />

Besuchen Sie uns:<br />

Personenschiffe<br />

Frachtschiffe<br />

SMM:<br />

Halle A4<br />

Stand 230<br />

STL:<br />

Stand<br />

198<br />

Behördenschiffe<br />

Titelfoto: © Schottel<br />

Aktuelle Informationen unter www.binnenschifffahrt-online.de<br />

TEHAG GmbH<br />

Gutenbergstraße 42<br />

D-47443 Moers<br />

Telefon +49 2841 887850<br />

info@tehag.de<br />

www.tehag.com<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

3

Driving Sustainability<br />

Mit unseren innovativen Schiffskonzepten steuern wir auf die <strong>Binnenschifffahrt</strong> der<br />

Zukunft zu – tiefgangoptimiert sowie auf den Kraftstoff und das Transportgut von<br />

morgen vorbereitet. Für eine nachhaltige Verkehrsverlagerung!<br />

Follow us<br />

www.hgkshipping.de

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

Volker Wissing<br />

Bundesminister für Digitales und Verkehr<br />

© BMDV<br />

»Wir wollen den Anteil der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

am gesamten Güterverkehr weiter erhöhen«<br />

Die Zukunft der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

hat viele Facetten. Eine ist grünweiß<br />

lackiert, ausgestattet mit innovativer<br />

Technik, emissionsfrei unterwegs<br />

und wird derzeit in der Region Berlin-Brandenburg<br />

erprobt. Es ist die<br />

»Elektra« – das weltweit erste Schubboot,<br />

bei dem ein batterieelektrischer mit einem<br />

Brennstoffzellenantrieb kombiniert<br />

wird. Eine echte Pionierleistung.<br />

Das Bundesverkehrsministerium unterstützt<br />

dieses Leuchtturmprojekt.<br />

Denn klar ist: Damit die Wasserstraßen<br />

ihren Klimavorteil ausspielen können,<br />

müssen die Schiffe auf ihnen klimafreundlich<br />

angetrieben werden. Diese<br />

Umstellung ist eine Herausforderung für<br />

das Gewerbe. Wir haben deshalb ein<br />

Programm entwickelt, mit dem wir Investitionen<br />

in neue emissionsärmere Systeme<br />

oder Nullemissionsantriebe fördern.<br />

Bis Mitte Juni <strong>2022</strong> konnten so bereits<br />

41 Neubauten und Bestandsschiffe<br />

aus- und umgerüstet werden. Sie stoßen<br />

jetzt weniger Kohlendioxid und Luftschadstoffe<br />

aus.<br />

Trotz der positiven Tendenz ist das Potenzial<br />

der <strong>Binnenschifffahrt</strong> für mehr<br />

Klima- und Umweltschutz weiter hoch.<br />

So können zum Beispiel auf den Wasserstraßen<br />

noch deutlich mehr Güter befördert<br />

werden, etwa Container-, Großoder<br />

Schwerlasttransporte. Je mehr davon<br />

von der Straße auf das Wasser verlagert<br />

werden, umso weniger Lkw sind<br />

unterwegs. Das reduziert Staus, Lärm<br />

und Emissionen. Wir wollen deshalb den<br />

Anteil der <strong>Binnenschifffahrt</strong> am gesamten<br />

Güterverkehr weiter erhöhen.<br />

Um die Verlagerung voranzutreiben,<br />

fördern wir Investitionen in Neu- und<br />

Ausbau von Umschlaganlagen des Kombinierten<br />

Verkehrs. Diese Förderung entwickeln<br />

wir derzeit weiter: Verstärkt werden<br />

wir künftig Maßnahmen der Digitalisierung<br />

und Automatisierung unterstützen,<br />

die das Umschlagen effizienter,<br />

sicherer und zuverlässiger machen.<br />

Sicherheit und Zuverlässigkeit erwarten<br />

die Binnenschiffer auch von den<br />

technischen Bauwerken. Bundesweit<br />

sind viele davon, insbesondere Schleusen<br />

und Wehre, in die Jahre gekommen und<br />

müssen saniert werden. Hierauf liegt unsere<br />

Priorität, damit sie auch künftig ihre<br />

Aufgaben erfüllen können.<br />

Ob bei Innovationen, Antrieben oder<br />

Infrastruktur: Wir unterstützen die <strong>Binnenschifffahrt</strong>,<br />

wo wir können. Denn sie<br />

soll auch weiter ein Garant sein für Exporterfolge,<br />

Wachstum und Beschäftigung<br />

und vor allem für eine klimafreundliche<br />

Logistik.<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

5

HITZLER WERFT<br />

innovativ seit 1885<br />

• Entwicklung von Prototypen<br />

• Elektrifizierung von Binnenschiffen<br />

und Fahrgastschiffen<br />

• Austausch von Hinterschiffen<br />

• Neubau von Schiffen bis<br />

130 m Länge und 4000 tdw.<br />

• 2 überdachte Helgen<br />

je 130 m x 18 m<br />

• Versorgungsschiffe,<br />

Eisbrecher, Binnenschiffe,<br />

Fähren, Schlepper, Tanker,<br />

CTVs u.ä.<br />

• 2 Slipanlagen mit einer<br />

Länge von 135 m bzw. 85 m<br />

• Konstruktion mit CADMATIC<br />

und AutoCAD<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

info@hitzler-werft.de | 04153-5880 | www.hitzler-werft.de

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

Claudia Müller<br />

Koordinatorin der Bundesregierung<br />

für die maritime Wirtschaft und Tourismus<br />

© BMWK<br />

»Das Binnenschiff – effizientes Kraftpaket<br />

im multimodalen Verkehr«<br />

Auf den rund 7.400 km Bundeswasserstraßen<br />

verkehrten im Jahr<br />

2020 knapp 2.000 Güterbinnenschiffe,<br />

die zusammen eine Ladung von 188<br />

Mio. t transportierten. Diese Ladungsmenge<br />

entspricht mehr als 16 Mio.<br />

Schwerlast-Lkw oder fast 4500 Schwertransporten<br />

zusätzlich pro Tag auf deutschen<br />

Straßen.<br />

Eine enorme Menge, die zeigt, welchen<br />

großen Stellenwert das Binnenschiff<br />

beim Transport von Waren und Gütern<br />

einnimmt.<br />

Ein modernes Binnenschiff ersetzt etwa<br />

150 Lkw und ist damit ein hocheffizientes<br />

und schon heute vergleichbar<br />

klimafreundliches Transportmittel. Gerade<br />

in der Betrachtung der gesamten<br />

Lieferkette kann der effiziente Transport<br />

mit dem Binnenschiff seine wichtige Rolle<br />

entfalten. Je länger beim Transport einer<br />

Ware der Anteil, der mit dem Binnenschiff<br />

zurückgelegt worden ist – im<br />

Gegensatz zum Transport mit dem Lkw –<br />

desto positiver wird dies im gesamten<br />

CO 2<br />

-Fußabdruck. Gleichzeitig ist der<br />

Energieeinsatz je transportierter Einheit<br />

mit Abstand am niedrigsten – mit nur einem<br />

Drittel gegenüber jenem des Lkw.<br />

Das schlägt sich auch positiv nieder bei<br />

Abgasemissionen je transportierter Einheit<br />

sowie für bei den Folgen durch mögliche<br />

externe Kosten, also Klimagase,<br />

Luftschadstoffe, Lärm oder Unfälle. Effizienzvorteile,<br />

die heute schon deutlich<br />

für das Binnenschiff als Transportmittel<br />

sprechen. Gleichzeitig machen auch der<br />

Klimawandel und Kostensteigerungen<br />

für Treibstoffe effiziente Transporte notwendig.<br />

Das Binnenschiff dient zum Transport<br />

diverser Güter, vor allem aber zur Versorgung<br />

mit Rohstoffen. Dies war besonders<br />

im heißen und trockenen Sommer 2018<br />

spürbar, als der Transportweg über den<br />

Rhein eingeschränkt war. Die Versorgung<br />

von Raffinerien war nicht mehr<br />

möglich. Neben der Relevanz der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

hat dies auch gezeigt, dass<br />

wir eine gute Infrastruktur benötigen, die<br />

im Zusammenspiel mit den Fahrzeugen<br />

auch resilient und anpassungsfähig für<br />

mögliche Klimaveränderungen sein<br />

muss. Niedrigwasserepisoden stellen zudem<br />

neue Herausforderungen an das<br />

Binnenschiff dar. Die Bundesregierung<br />

hat deshalb ein Förderprogramm Nachhaltige<br />

Modernisierung von Binnenschiffen<br />

aufgelegt, mit dem auch angepasste<br />

Rumpfformen gefördert werden können.<br />

Weiterer Modernisierungsbedarf besteht<br />

bei den Antrieben. Die Abkehr von<br />

fossilen Kraftstoffen, hin zu übergangsweise<br />

verflüssigtem Erdgas (LNG), Wasserstoff<br />

(Brennstoffzelle), oder synthetischen<br />

Kraftstoffen, um weitere Erfolge<br />

bei der Senkung der CO 2 -Emissionen<br />

zu erreichen und auch um den<br />

Vorgaben aus dem »Fit for 55«-Paket der<br />

EU-Kommission umzusetzen, sind weitere<br />

notwendige Schritte. Hierfür braucht<br />

es weitere Anstrengungen hinsichtlich<br />

der Verfügbarkeit der Kraftstoffe und der<br />

Marktakzeptanz alternativer Antriebe.<br />

Die Bundesregierung unterstützt diese<br />

Entwicklungen durch Förderung von<br />

Forschung und Entwicklung.<br />

Mit den aktuell in Bau befindlichen<br />

Schiffstyp »E-Spatz« mit Elektromotoren<br />

geht auch der Bund mit gutem Bespiel<br />

voran. Auch Entwicklungen wie das<br />

durch das Bundesverkehrsministerium<br />

geförderte hybrid-elektrisch angetriebene<br />

Schubboot »Elektra«, zeigen<br />

das Innovationspotenzial des wichtigen<br />

Transportmittels Binnenschiff und weisen<br />

den Weg in Richtung Zukunft.<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

7

Schützen Sie die Umwelt und erhöhen<br />

Sie gleichzeitig Ihre Flexibilität mit dem<br />

REINTJES Hybridsystem.<br />

Wenn Sie hierzu<br />

mehr erfahren möchten,<br />

besuchen Sie uns auf der<br />

SMM in Halle A4 Stand 211.<br />

www.reintjes-gears.de

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

Reinhard Lüken<br />

Hauptgeschäftsführer<br />

Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.<br />

© VSM<br />

»Die Möglichkeiten der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

sind durch Straße und Schiene<br />

nicht zu ersetzen«<br />

Dürre in Deutschland – ein Thema<br />

das inzwischen mit großer Regelmäßigkeit<br />

in den Wetternachrichten thematisiert<br />

wird. Doch nicht nur Landund<br />

Forstwirtschaft leiden. Das extreme<br />

Niedrigwassers 2018 setzte die <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

wochenlang lahm und mit ihr<br />

große Industriebetriebe entlang den<br />

Wasserstraßen. Die wirtschaftlichen<br />

Schäden gingen in die Milliarden. Schnell<br />

wurde deutlich: Die Möglichkeiten der<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> sind durch Straße und<br />

Schiene nicht zu ersetzen.<br />

Neben dem entscheidenden Beitrag<br />

der Frachtschifffahrt für die Verkehrsinfrastruktur<br />

Deutschlands darf auch die<br />

Fahrgastschifffahrt nicht unterschätzt<br />

werden. Millionen Mitbürger nutzen sie<br />

tagtäglich als Teil des ÖPNV oder als<br />

Touristen für ihre Erholung und Freizeit.<br />

Der Güterverkehr in Deutschland verzeichnet<br />

seit Jahrzehnten ein kontinuierliches<br />

Wachstum. Leider aber<br />

konnte die <strong>Binnenschifffahrt</strong> ihren Anteil<br />

an der gesamten Beförderungsleistung<br />

(Modal Split) nicht erhöhen, im Gegenteil.<br />

Dabei könnte der wassergebundene<br />

Verkehr am leichtesten und günstigsten<br />

expandieren. Das wäre auch für die Umwelt<br />

gut, denn die Physik ermöglicht dem<br />

Schiff die energieeffizienteste Bewegung.<br />

So bewegen wir uns nicht nur nicht auf<br />

die ehrgeizigen Pläne des »Green Deal«<br />

zu, sondern immer weiter weg. Dabei haben<br />

theoretisch alle Beteiligten erkannt,<br />

dass die Transformation des Verkehrsbereichs<br />

ohne die <strong>Binnenschifffahrt</strong> scheitern<br />

wird. Damit die <strong>Binnenschifffahrt</strong> ihre<br />

Aufgaben auch künftig erfüllen kann,<br />

gilt es zwingend; die aktuellen Herausforderungen<br />

zeitnah zu bewältigen: Dem<br />

Arbeitskräftemangel die Automation entgegensetzen,<br />

den Klimaschutzanforderungen<br />

durch alternative Kraftstoffe<br />

und Antriebe begegnen, die Effizienz<br />

durch Digitalisierung erhöhen und<br />

sich intelligent auf den Klimawandel einstellen<br />

durch neue schiffbauliche Wege.<br />

Ohne staatliche Förderung, zeitnahe<br />

technische Vorschriftenentwicklung und<br />

geeignete Rahmenbedingungen, werden<br />

diese Herausforderungen aber nicht zu<br />

stemmen sein.<br />

Die aktuelle Regierungspolitik packt<br />

viele Themen entschlossen an. Es bleiben<br />

aber auch noch unerledigte Hausaufgaben.<br />

Die Förderung der <strong>Binnenschifffahrt</strong>,<br />

um die beschriebenen technischen<br />

Herausforderungen zu bewältigen, hat<br />

sich stetig erhöht. Hersteller bieten vielfältigste<br />

technische Lösungen und arbeiten<br />

kontinuierlich weiter an der Technik<br />

für die <strong>Binnenschifffahrt</strong> für morgen.<br />

Unterstützt werden unter anderem zahlreiche<br />

Forschungsprojekte im Bereich<br />

Automation. Wichtig ist, die Förderprogramme<br />

möglichst praxisnah zu gestalten,<br />

damit Investitionen auch tatsächlich<br />

ausgelöst werden.<br />

Aber auch modernste Schiffe sind auf<br />

geeignete Wasserstraßen angewiesen. Zu<br />

dem absehbaren Finanzierungsloch bei<br />

der Erneuerung und Ertüchtigung des<br />

Wasserstraßennetzes darf es nicht kommen.<br />

Die Infrastrukturprojekte verzögern<br />

sich weiter und weiter und dies<br />

gefährdet die strategischen Ziele der Verkehrswende.<br />

Wie bei der Schiene gilt:<br />

Wenn Schleusen, Schiffshebewerke und<br />

Wasserstraßen nicht in der Lage sind,<br />

moderne Schiffe aufzunehmen, können<br />

diese schlicht nicht fahren, noch nicht<br />

einmal im Schritttempo wie ein Lkw bei<br />

Stau oder über Schlaglöcher!<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

9

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | BINNENSCHIFFFAHRT DER ZUKUNFT<br />

Herausforderungen und Innovationen<br />

© DST<br />

Neue Designs sind gefragt: Schiffsumströmung eines kleinen, neu am<br />

DST konzipierten Containerschiffes im Versuchskanal in Duisburg<br />

Die <strong>Binnenschifffahrt</strong> steht durch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserstraßen,<br />

die geforderte Umstellung auf klimaneutrale Antriebe und den drohenden Fachkräftemangel<br />

vor großen Herausforderungen. Diesen muss sie mit innovativen Entwicklungen begegnen<br />

Das vorrangige Ziel jeder Schiffsentwicklung<br />

ist stets die Verbesserung<br />

der Wirtschaftlichkeit des Schiffstrans -<br />

ports – allerdings unter bestimmten<br />

Randbedingungen. Dazu gehören beispielsweise<br />

die zu transportierenden Güterarten<br />

und -mengen, die Gewässerbedingungen,<br />

Schleusenabmessungen und<br />

Besatzungsvorschriften.<br />

In den letzten Jahrzehnten waren diese<br />

Randbedingungen relativ konstant und<br />

führten zu immer größeren Schiffseinheiten.<br />

Mit der größeren Verdrängung<br />

sinkt der spezifische Leistungsbedarf.<br />

Gleichzeitig kann ein größerer Propeller<br />

installiert werden, dessen Wirkungsgrad<br />

mit dem Durchmesser zunimmt. Der<br />

Wirkungsgrad des Dieselmotors konnte<br />

in Laufe der Jahre ebenfalls verbessert<br />

werden. So wurde das moderne Binnenschiff<br />

zum energieeffizientesten Verkehrsträger.<br />

Für die seltenen Niedrigwasserperioden<br />

wurden Ergänzungen<br />

wie der Flextunnel erfunden, die auch<br />

den Betrieb bei mäßigem Niedrigwasser<br />

erlauben.<br />

In nur wenigen Jahren sind allerdings<br />

viele Herausforderungen, unter anderem<br />

durch stark veränderte Randbedingungen,<br />

aufgetaucht, die neue Entwicklungen<br />

erzwingen.<br />

Die Klimaprognosen lassen ausge -<br />

dehnte und häufigere Niedrigwasserperioden<br />

in den nicht staugeregelten Flüssen<br />

erwarten. Hiervon ist ganz besonders die<br />

Rheinschifffahrt betroffen, weswegen<br />

auch bereits im Jahr 2018 Entwicklungen<br />

für flachgehende Binnenschiffe angestoßen<br />

wurden. Wegen des im flachen<br />

Wasser begrenzten Tiefgangs müssen die<br />

Länge und Breite des Schiffes maximiert<br />

werden, um eine ausreichende, wirtschaftlich<br />

vertretbare Tragfähigkeit zu erreichen.<br />

Gleichzeitig wird durch die geringe<br />

Wassertiefe die Geschwindigkeit<br />

begrenzt.<br />

Leistungsbedarf ist entscheidend<br />

Diese Grenze ist grundlegend strömungstechnisch<br />

begründet und kann<br />

durch keine konstruktive Maßnahme<br />

überwunden werden: Ab einer Tiefen-<br />

Froudezahl von 0,7 steigt der Leistungsbedarf<br />

stark an, und das Schiff erfährt einen<br />

starken Absunk und eine starke Vertrimmung,<br />

die zur Grundberührung führen<br />

kann. So ist zum Beispiel bei einer<br />

Wassertiefe von 1,8 m die Schiffsgeschwindigkeit<br />

auf 10,5 km/h begrenzt.<br />

Bei einem kleinen Tiefgang muss auch<br />

der Propellerdurchmesser entsprechend<br />

verkleinert werden. Um die erforderliche<br />

Antriebsleistung in das Wasser übertragen<br />

zu können, werden dann zwei oder<br />

mehr Propeller notwendig. Um den Wirkungsgrad<br />

möglichst hoch zu halten, werden<br />

diese in Tunneln angeordnet. Hier<br />

besteht die Gefahr, dass bei Stoppmanövern<br />

die Propeller von achtern Luft<br />

ansaugen. Um dies zu verhindern, ist eine<br />

entsprechende Gestaltung des Hinterschiffs<br />

vorzunehmen oder eine Bugstrahlanlage<br />

vorzusehen, die bei Stoppma -<br />

növern ausreichend Schub erzeugt.<br />

Es sind auch weitere Konzepte denkbar,<br />

wie zum Beispiel externe Zusatzantriebe<br />

mit kleinen Propellern, die bei<br />

Bedarf – ähnlich einem Außenbordmotor<br />

– am Heck angebracht werden und<br />

bei extremem Niedrigwasser als Antrieb<br />

dienen.<br />

Eine weitere Alternative mit ebenfalls<br />

sehr hohem Wirkungsgrad und uneingeschränkter<br />

Flachwassertauglichkeit ist<br />

das Schaufelrad bzw., in der modifizierten<br />

Form, die Blattkette. Während die geringe<br />

Drehzahl des Schaufelrads und die<br />

Momentstöße in Kombination mit dem<br />

Dieselmotor zu Schwierigkeiten führen,<br />

ist ein elektrischer Antrieb hierfür ohne<br />

weiteres geeignet.<br />

Damit bei reduziertem Tiefgang und<br />

entsprechend reduzierter Verdrängung<br />

ausreichend Ladung transportiert werden<br />

kann, ist es nötig, das Strukturgewicht<br />

zu minimieren. Dies kann durch<br />

eine Verringerung der Seitenhöhe und<br />

andere Materialien erreicht werden. An-<br />

10<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

BINNENSCHIFFFAHRT DER ZUKUNFT | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

dererseits kann durch eine größere Seitenhöhe<br />

die Festigkeit erhöht werden<br />

und die Materialstärke gesenkt werden.<br />

In jedem Fall steigen die Anforderungen<br />

an eine detaillierte Konstruktion, in der<br />

die Strukturmaterialien, eventuell auch<br />

leichte Sandwichmaterialien mit Metallschäumen<br />

oder hochbelastbare faserverstärkte<br />

Kunststoffe, entsprechend den lokalen<br />

Belastungen sorgfältig ausgewählt<br />

und dimensioniert werden müssen.<br />

Allerdings muss wie bei der jeder Optimierung<br />

ein Kompromiss gefunden werden:<br />

Das Schiff, das für die Fahrt im<br />

Niedrigwasser optimiert ist, kann im<br />

Tiefwasser nicht viel Ladung tragen. Das<br />

Schiff, das die zulässigen Hauptabmes -<br />

sungen auf den Rhein ausreizt und somit<br />

auch bei geringem Tiefgang genug Tragfähigkeit<br />

hat, kann die Nebenflüsse und<br />

Kanäle nicht mehr befahren. Der wirtschaftliche<br />

Ansatz muss daher lauten, ein<br />

Schiff zu entwickeln, das bei Niedrigwasser<br />

fahren kann – und so das Binnenschiff<br />

zu einem verlässlichen Verkehrsträger<br />

macht –, das aber gleichzeitig auch<br />

bei höheren Wasserständen mehr Ladung<br />

transportieren kann und so insgesamt<br />

rentabel zu betreiben ist.<br />

Eine weitere Gewichtsreduzierung<br />

kann durch eine Optimierung für spezielle<br />

Ladung erreicht werden. So wird<br />

zum Beispiel beim Containertransport<br />

die Last nur über die Containerecken<br />

übertragen, der Laderaumboden muss<br />

also nicht für eine Entladung mit einem<br />

Greifbagger ausgelegt werden. Hier muss<br />

der Schiffsbetreiber kalkulieren, inwieweit<br />

operative Einschränkungen und höhere<br />

Kosten durch ausgedehnte Einsatzzeiten<br />

kompensiert werden können.<br />

Die nächste Herausforderung ist die<br />

Luftbelastung. Vor wenigen Jahren galt<br />

es, die NOx- und Feinstaub-Emissionen<br />

deutlich zu reduzieren. Die NRMM-Verordnung<br />

entpuppte sich als eine große<br />

Herausforderung für die Branche, weil<br />

sich große Dieselmotoren für die neuen<br />

Abgasgrenzwerte kaum im Markt finden<br />

ließen.<br />

Inzwischen besteht aber die neue Zielvorgabe<br />

darin, die Treibhausgasemissionen<br />

bis 2035 um 35 % gegenüber 2015<br />

zu reduzieren und bis 2050 weitgehend<br />

zu eliminieren. Dies ist mit Dieselmotoren<br />

jedoch kaum zu erreichen: Mit<br />

E- oder Bio-Fuels (einschließlich Abgasnachbehandlung)<br />

kann zwar eine global<br />

neutrale Klimabilanz erreicht werden, die<br />

Kosten hierfür sind allerdings sehr hoch<br />

und ausreichende Treibstoffmengen (absehbar)<br />

nicht verfügbar.<br />

Eine relativ kleine Branche wie die <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

muss sich daher die Entwicklungen<br />

aus anderen Verkehrs- und<br />

Industriebereichen zunutze machen. Es<br />

ist abzusehen, dass der Elektromotor<br />

zum Standardantrieb wird. Er hat einen<br />

sehr hohen Entwicklungsstand erreicht<br />

und ist in allen erforderlichen Größenordnungen<br />

verfügbar. Der Wirkungsgrad<br />

ist sehr hoch, er lässt sich in einem weiten<br />

Drehzahlbereich sehr gut regeln und ist<br />

zudem wartungsarm. Zum Erreichen der<br />

Klimaziele stellt sich also die Frage, wie<br />

Die Zukunft sicher gestalten,<br />

mit dem Blick nach vorne!<br />

Unsere Kompetenz. Unsere Verantwortung.<br />

Autonome Schifffahrt<br />

Alles unter Kontrolle für die<br />

optimale Route<br />

Smart Maintenance<br />

Wartungen effizient<br />

gestalten und Verfügbarkeit<br />

messen<br />

Energiemanagement<br />

Redundant, sicher und<br />

umweltfreundlich<br />

OpenBridge, MTP<br />

Standards für mehr<br />

Sicherheit und reibungslose<br />

Inbetriebnahme<br />

www.bachmann.info<br />

TY<br />

T<br />

O<br />

PE APPROV<br />

ED PRODUCT<br />

Wir sind wieder dabei und<br />

freuen uns auf Ihren Besuch<br />

SMM Hamburg | 06.-09. September <strong>2022</strong><br />

Hamburg, Deutschland | Stand: B6.305<br />

DNV.COM/AF<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

11

INNOVATIONSREPORT<br />

© DST<br />

Für die künftig häufiger drohenden Niedrigwasser-Phasen, hier der Rhein im Jahr 2018, werden flachgehende, optimierte Schiffe gebraucht<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

die elektrische Leistung für den Motor und den Bordbetrieb bereitgestellt<br />

werden kann. Als Übergangslösung bieten sich Dieselgeneratoren<br />

an, die in einem modularen Konzept später durch<br />

klimaneutrale Alternativen ersetzt werden. Mit Batterien lassen<br />

sich große Energiemenge speichern, auf absehbare Zeit aber nur<br />

zu erheblichen Kosten.<br />

Bei kurzen Fahrstrecken (zum Beispiel auf Fähren oder Tagesausflugsschiffe)<br />

ist dies eine denkbare Variante. Bei längeren<br />

Fahrstrecken müsste unterwegs die Batterie neu aufgeladen oder<br />

getauscht werden. Dies ist vor allem bei einem Betrieb mit Ruhepausen<br />

denkbar, wenn zuvor die erheblichen Investitionen an<br />

den Liegestellen und in den Häfen für Landstrom-Anlagen erfolgt<br />

sein sollte. Denkbar ist es auch, eine Batterie als Teilantrieb<br />

zu verwenden, die zum Beispiel für die Talfahrt oder eine zeitlich<br />

begrenzte Kanalfahrt die erforderliche Leistung bereitstellt.<br />

Brennstoffzelle als Technologie der Zukunft<br />

Darüber hinaus bietet sich die Brennstoffzelle an, die aus Wasserstoff<br />

und Luftsauerstoff elektrochemisch Energie erzeugt. Der<br />

Wasserstoff kann entweder als Reinstoff an Bord gelagert werden<br />

(flüssig, gasförmig oder als Metallhydrid) oder von anderen<br />

Treibstoffen in einem sogenannten Reformer abgespalten werden.<br />

Die gravimetrische Energiedichte von flüssigem Wasserstoff<br />

(einschließlich Tanksystem) liegt allerdings nur bei einem Drittel<br />

im Vergleich zum Diesel, aber immerhin 16 mal höher als bei<br />

Batterien. Die Energiedichte von Ammoniak ist wiederum um<br />

25 % höher als die von flüssigem Wasserstoff, die von Methanol<br />

sogar um 50 % höher. Allerdings wird beim Reformieren CO2 abgeschieden<br />

– somit kommt nur »grünes« Methanol in Frage.<br />

Brennstoffzellenantriebe für Schiffe befinden sich gerade erst<br />

im Prototypen- bzw. Vorserien-Stadium. Sie haben jedoch ohne<br />

Zweifel das Potenzial, die vorherrschende Energiequelle der Zu-<br />

12<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

BINNENSCHIFFFAHRT DER ZUKUNFT | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

kunft zu werden. Sie bieten nach jetzigem<br />

Forschungsstand die einzige Alternative,<br />

um Binnenschiffe über lange Strecken<br />

ohne Unterbrechung fahren lassen zu<br />

können. Auch hierfür fehlen noch die erforderliche<br />

Infrastruktur und Logistik für<br />

die Treibstoffversorgung entlang der<br />

Wasserstraßen.<br />

Bei der Konzeptionierung der Energieversorgung<br />

muss künftig jede denkbare<br />

Möglichkeit mit einbezogen werden. So<br />

können Solarzellen auf Lukendeckeln eine<br />

deutliche Energiemenge bereitstellen.<br />

Auch ist eine Folie mit flexiblen Solarzellen<br />

denkbar, die in an einem Gestell<br />

über geladene Container gerollt wird.<br />

Genauso wie in vielen anderen Branchen<br />

droht auch der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

ein gravierender Fachkräftemangel. Eine<br />

technische Antwort darauf kann eine zunehmende<br />

Automatisierung sein, um<br />

Aufgaben an Bord vom Menschen auf<br />

Maschinen zu übertragen. Zudem liegt<br />

darin ein Potenzial, die Kosten zu senken<br />

und die Sicherheit zu erhöhen. Die prominenteste<br />

Aufgabe ist dabei die Steuerung<br />

des Schiffs. Die Entwicklung hierzu<br />

verläuft in Stufen.<br />

Angefangen von bereits verfügbaren<br />

Assistenzsystemen, die den Schiffsführer<br />

unterstützen (Bahnführungsassistent,<br />

Brückenanfahrwarnung usw.) kann die<br />

Komplexität der Systeme schrittweise erhöht<br />

werden, bis sie in der Lage sind, das<br />

Schiff vollständig autonom zu steuern.<br />

Ein Zwischenschritt ist das ferngesteuerte<br />

Fahren aus einem Steuerstand an Land<br />

mit Hilfe von fortgeschrittenen Assistenzsystemen.<br />

Ein Schiffsführer kann<br />

künftig durchaus mehr als ein Schiff steuern.<br />

Ein optimierter Betrieb trägt ebenfalls<br />

dazu bei, energiesparender und wirtschaftlicher<br />

zu fahren.<br />

Neben der Schiffsführung können aber<br />

auch alle anderen Aufgaben an Bord automatisiert<br />

werden. Dazu müssen zum<br />

einen entsprechende technische Einrichtungen<br />

an Bord installiert werden, zum<br />

anderen wird es aber auch nötig sein, Arbeitsabläufe<br />

neu zu organisieren und verbleibende,<br />

nicht automatisierbare Aufgaben<br />

durch landgestütztes Personal ausführen<br />

zu lassen. Erste Ansätze hierzu<br />

finden sich heute schon an Bord, zum<br />

Beispiel bei der Fernüberwachung der<br />

Antriebsmotoren und der sogenannten<br />

»Predictive Maintenance« (Wartungsplanung)<br />

für die Bordsysteme.<br />

Insgesamt wird durch die steigenden<br />

Anforderungen die Schiffsentwicklung<br />

deutlich aufwändiger. Viele Aspekte müssen<br />

künftig noch im Detail untersucht<br />

werden, um alle Optimierungspotenziale<br />

nutzen zu können. Denn klimaneutrale<br />

Antriebe sind wesentlich komplexer aufgebaut<br />

als der heute verbreitete klassische<br />

Dieselmotor. Und auch der Schiffsbetrieb<br />

wird sich mit den Automatisierungsfunktionen<br />

wandeln. Nicht zuletzt müssen bei<br />

allen Entwicklungen auch die Nachrüstungsmöglichkeiten<br />

der Bestandsflotte<br />

bedacht werden.<br />

Autor: Rupert Henn<br />

DST – Entwicklungszentrum für<br />

S chiffstechnik und Transportsysteme<br />

Duisburg<br />

Strömung am Hinterschiff eines klassischen Binnenschiffs im flachen Wasser, das von zwei Hilfsantrieben bewegt wird<br />

© DST<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

13

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | AUTONOME SYSTEME<br />

Die Arbeit des Schiffsführers erleichtern<br />

Systeme zur autonomen Navigation, Überwachung und Flottenmanagement erleichtern die<br />

Arbeit von Binnenschiffern und machen sie sicherer, zudem leisten sie einen Beitrag zur<br />

Emissionsreduzierung – wie Produkte von Argonics, die auf Bachmann-Lösungen basieren<br />

© Bachmann electronic<br />

Nach diesem Prinzip »Teile und herrsche«<br />

– werden in der Informatik<br />

komplexe und zunächst unbeherrschbar<br />

scheinende Aufgaben in der Regel in hierarchische<br />

Ebenen unterteilt. Jede Ebene<br />

spaltet sich wiederum in einzelne Module<br />

auf, welche voneinander entkoppelte,<br />

übersichtliche Aufgaben bewältigen.<br />

Durch die Vernetzung der einzelnen Module<br />

sind der Austausch von Informationen<br />

und die wechselseitige Interaktion<br />

möglich. »Mit diesem Vorgehen haben<br />

wir verschiedene Produkte erschaffen,<br />

die den Alltag in der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

erleichtern«, erzählt Alexander Lutz,<br />

Gründer und Geschäftsführer der Argonics<br />

GmbH. Natürlich braucht es auch<br />

die entsprechenden Hardware-Komponenten,<br />

um unsere Konzepte in ein<br />

reales System umzusetzen, so Lutz. Dafür<br />

verwendet Argonics das M1-Automatisierungssystem<br />

von Bachmann<br />

electronic. »Dessen Modularität sowie<br />

die vielfältigen Möglichkeiten zur Vernetzung<br />

haben uns überzeugt«, so Alexander<br />

Lutz weiter.<br />

Weniger Treibstoff und Verschleiß<br />

Zur Navigation der Schiffe stehen verschiedene<br />

Module wie argoPropControl,<br />

argo-Pilot und argoCruiseControl zur<br />

Verfügung. Das Modul argoPropControl<br />

sorgt auf unterster Ebene dafür, dass die<br />

Antriebseinheiten die Vorgaben des<br />

Schiffsführers über Ruderwinkel und<br />

Maschinendrehzahl umsetzen. »Dabei<br />

werden hardwareseitig für jede Antriebseinheit<br />

separate Steuerungs- und Ein-/<br />

Ausgangsmodule verbaut, um ein<br />

Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten«,<br />

erklärt Lutz.<br />

Auf der nächsten Ebene läuft mit dem<br />

Modul argoPilot ein Wendegeschwindigkeitsregler,<br />

der die Drehgeschwindigkeit<br />

des Schiffes um seine Hochachse regelt.<br />

ArgoCruiseControl sorgt zusätzlich dafür,<br />

dass alle Antriebsmotoren stets gleich<br />

belastet werden. »So wird Treibstoff gespart<br />

und der Verschleiß vermindert«,<br />

macht Alexander Lutz deutlich. Die beiden<br />

Module liefern Sollwerte an das Modul<br />

argoPropControl. Dies geschieht ohne<br />

zusätzliche Hardware. Die Module<br />

werden Lutz zufolge »einfach miteinander<br />

vernetzt«.<br />

Mit argoTrackPilot wurde erstmalig in<br />

der <strong>Binnenschifffahrt</strong> ein System zur automatischen<br />

Führung von Schiffen entlang<br />

vorgegebener Sollbahnen entwickelt.<br />

Dieses bei Argonics verfügbare<br />

Modul der höchsten Navigationsebene<br />

greift wiederum auf die Funktionalität<br />

von Modulen untergelagerter Ebenen zurück.<br />

In diesem Falle erfolgt die Vorgabe<br />

der Solldrehgeschwindigkeit an Wendegeschwindigkeitsregler<br />

wie das Modul argoPilot,<br />

das wiederum Ruderwinkelvorgaben<br />

an argoPropControl liefert. Alle<br />

14 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

AUTONOME SYSTEME | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

Module zur Navigation des Schiffes benötigen<br />

Zugriff auf die Hardware des Antriebs<br />

und auf verschiedene Sensoren wie<br />

das globale Satellitennavigationssystem<br />

GNSS oder den Wende- und Ruderwinkelanzeiger.<br />

Dies geschieht über Kommunikationsmodule,<br />

die jeweils spezielle<br />

Protokolle wie 1939 oder NMEA umsetzen.<br />

Diese lassen sich leicht im M1-Automatisierungssystem<br />

realisieren oder sind<br />

bereits integriert.<br />

Viele Unterstützungsoptionen<br />

»Reederei können durch die<br />

Analyse der gespeicherten Daten<br />

frühzeitig Probleme erkennen<br />

und Wartungsarbeiten in die<br />

Wege leiten«<br />

Alexander Lutz<br />

© Argonics<br />

Verschiedene Überwachungsmodule<br />

greifen ebenfalls auf die Variablen der<br />

Navigations- und Kommunikationsmodule<br />

zu. Mit argoMultiDisplay werden<br />

alle für die Schiffsführung relevanten Daten<br />

auf Touch-Bildschirmen dargestellt.<br />

Die Visualisierung wird speziell nach<br />

Vorgaben der Kunden realisiert, da eine<br />

Vielzahl an konfigurierbaren Instrumenten<br />

zur Verfügung steht. Eine Alarmierung<br />

des Schiffsführers über kritische<br />

Zustände erfolgt ebenfalls über die Anzeige<br />

von argoMultiDisplay.<br />

Das argoDataPortal, das der Reederei<br />

den Zugriff auf alle relevanten Daten ihrer<br />

Schiffe ermöglicht, basiert auf der Visualisierungslösung<br />

atvise von Bachmann.<br />

Ȇber eine sichere Verbindung<br />

werden diese von den Schiffen an eine<br />

landseitige Datenbank übermittelt«, erklärt<br />

Alexander Lutz. Bei einer Unterbrechung<br />

der Verbindung werden alle<br />

Daten auf den Schiffen lokal zwischengespeichert.<br />

»Die technisch Verantwortlichen<br />

der Reederei können durch die<br />

Analyse der gespeicherten Daten frühzeitig<br />

Probleme erkennen und Wartungsarbeiten<br />

in die Wege leiten«, schildert<br />

Lutz die Vorteile des Portals. »Mit Hilfe<br />

von argoDataPortal lassen sich auch die<br />

Fahrweise der Schiffsführer beurteilen<br />

und über einen Rückkanal auch Vorgaben<br />

der Reederei an die Schiffe übermitteln.«<br />

Genügt der Reederei die Darstellung von<br />

Positions- und Geschwindigkeitsdaten,<br />

wird das Produkt argoTracker eingesetzt.<br />

»ArgoTracker sendet hierfür die Informationen<br />

eines GNSS-Empfängers zyklisch<br />

an einen Webserver, auf den die Reederei<br />

Zugriff hat«, erklärt Alexander Lutz. Weitere<br />

optionale Funktionen bieten die Module<br />

argoTracks (Leitlinienservice), argo-<br />

LaneWarning (Kollisionswarnung) auf<br />

Basis des Automatic Identification System<br />

(AIS), argoTargetPilot (Folgefahrt von<br />

AIS-Zielen) und der argoHapticTiller<br />

(Tiller mit haptischem Feedback). »Mit<br />

Hilfe der modernen Steuerungsarchitektur<br />

von Bachmann electronic<br />

können wir Module für alle Bereiche der<br />

Navigation, der Überwachung und des<br />

Flottenmanagements von Binnenschiffen<br />

umsetzen und erleichtern so gemeinsam<br />

die tägliche Arbeit des Schiffsführers«,<br />

fasst Alexander Lutz abschließend zusammen.<br />

Weitere Projekte geplant<br />

Um auch zukünftig wegweisende Lösungen<br />

für die <strong>Binnenschifffahrt</strong> anbieten zu<br />

können, arbeitet die Argonics GmbH an<br />

verschiedenen Forschungsprojekten wie<br />

die sich mit Platooning, automatischem<br />

Schleusen sowie der Fernsteuerung von<br />

Binnenschiffen befassen.<br />

<br />

Argonics<br />

Die Argonics GmbH wurde 2014<br />

in Stuttgart gegründet. Sie ging<br />

aus der Unternehmung »3G Navigation«<br />

der Existenzgründergesellschaft<br />

TTI GmbH der Universität<br />

Stuttgart hervor. Bei Argonics<br />

entstehen Produkte für die<br />

Navigation und Überwachung<br />

von Schiffen.<br />

© Argonics<br />

Mit dem argoDataPortal lassen sich einzelne Binnenschiffe sowie gesamte Flotten überwachen<br />

Bachmann electronic<br />

Bachmann electronic mit Sitz im<br />

österreichischen Feldkirch ist auf<br />

die Automatisierung, Netzmessung<br />

und -schutz, Visualisierung<br />

und Zustandsüberwachung von<br />

Maschinen und Anlagen spezialisiert.<br />

Seit über 50 Jahren werden<br />

dort Lösungen für die Energiebranche,<br />

Industrie sowie für maritime<br />

Anwendungen gefertigt.<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

15

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | WERFT DES JAHRES<br />

Aus Tradition innovativ<br />

Innovativ war die Hitzler Werft schon immer. Seit ihrer Gründung im Jahr 1885 in<br />

L auenburg an der Elbe sind dort über 800 Schiffe diversen Typs gebaut worden, darunter<br />

seegehende Tanker, Forschungsschiffe, Bohrinselversorger, Schlepper und Eisbrecher<br />

Seit weit mehr als 130 Jahren entstehen auf der Hitzler Werft an der Elbe neue Schiffe. Auch das Reparaturgeschäft gehört zum Portfolio<br />

© Wroblewski<br />

Anfang 2021 hat Kai Klimenko gemeinsam<br />

mit seinem Vater Marek die traditionsreiche<br />

Hitzler Werft übernommen.<br />

Nach Jahrzehnten im Familienbesitz<br />

wurde die Werft mangels Nachfolger an<br />

das Vater-Sohn-Gespann verkauft. Seitdem<br />

weht ein frischer Wind durch die<br />

Lauenburger Schiffbauhallen. Geschäftsführer<br />

Kai Klimenko sprach mit der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

über aktuelle Projekte und<br />

darüber, wie die Hitzler Werft den derzeitigen<br />

Herausforderungen, wie zum Beispiel<br />

der Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung,<br />

begegnet.<br />

Haben gemeinsam die Werft im März 2021 übernommen: Marek Klimenko (li.) und Sohn Kai<br />

© Hitzler<br />

Der Bau innovativer Schiffstypen scheint<br />

in der DNA der Hitzler Werft zu liegen –<br />

an welchen Schiffsprojekten beziehungsweise<br />

Konzepten arbeiten Sie gegenwärtig?<br />

Kai Klimenko: Die Hitzler Werft ist seit<br />

ihrer Gründung sehr innovativ. Das belegen<br />

unter anderem die zahlreichen Patente,<br />

über die wir verfügen und die Erfindungen,<br />

die auf unserer Werft im Laufe<br />

der Zeit gemacht wurden. So sind zum<br />

Beispiel Komponenten wie das Hitzler-<br />

Ruder, das Hitzler-Steuerhaus oder<br />

Stampfanlagen bei uns entwickelt und<br />

gebaut worden. Aber auch komplett neue<br />

Schiffstypen wie der Hitzler-Versorger,<br />

ein für die Versorgung von Ölbohrplattformen<br />

konzipiertes Schiff.<br />

Derzeit schließt sich mit dem »Wallaby<br />

Boat«, ein Projekt, an dem wir aktuell arbeiten<br />

und das in unserer großen Werfthalle<br />

langsam Gestalt annimmt, der Kreis<br />

zu den Offshore-Versorgern von damals.<br />

Dieser Neubau eines Offshore-Crew-<br />

Transfer-Vessels basiert auf einem innovativen<br />

Konzept mit federgelagerten<br />

Kufen, die den Seegang ausgleichen. Damit<br />

können auch Menschen, die unter<br />

16 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

WERFT DES JAHRES | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

© Wroblewski<br />

©Wallaby Boats<br />

Derzeit entsteht ein Offshore-Windpark-Versorger auf der Werft, er wird die Umweltstandards Tier 3, Blauer Engel und Hybrid Power plus erfüllen<br />

Seekrankheit leiden, bei schwierigen<br />

Wetterverhältnissen auf dem Schiff arbeiten.<br />

Es bietet zudem mehr Sicherheit,<br />

vor allem im Hinblick auf einen sicheren<br />

Überstieg auf die Windplattform.<br />

Außerdem arbeiten wir momentan an<br />

mehreren Projekten zur Elektrifizierung<br />

von bestehenden Schiffen sowie auch von<br />

kompletten Neubauten. Vorhaben, die<br />

ebenfalls zu einer sauberen Schifffahrt<br />

beitragen sollen und mit denen wir uns<br />

aktuell beschäftigen, sind die Entwicklung<br />

von Methanol-Antrieben für Binnenschiffe<br />

sowie die von Brennstoffzellentechnik.<br />

Dabei arbeiten wir sowohl<br />

für öffentliche als auch private Auftraggeber.<br />

Ein weiteres Thema für uns sind<br />

Schiffe mit Hybrid-Antrieben.<br />

Welche Voraussetzungen bringt Ihre<br />

Werft mit, um die verschiedenen Schiffstypen<br />

bauen zu können?<br />

Klimenko: Wir verfügen über Neubaukapazitäten<br />

auf zwei Helgen à 130 m x<br />

18 m. Unser werfteigenes Konstruktionsbüro<br />

ermöglicht zudem die Entwicklung<br />

diverser Schiffstypen, auch mit sehr<br />

komplexen Strukturen. Nicht zuletzt<br />

können wir auf jahrzehntelange Erfahrung<br />

zurückgreifen, auch aus Projekten,<br />

die wir für fremde Werften realisiert<br />

haben.<br />

Egal ob Binnen- oder Seeschifffahrt, hier<br />

wie dort müssen Emissionen eingespart<br />

werden. Welche Antriebskonzepte beziehungsweise<br />

energiesparende Lösungen<br />

bieten Sie Ihren Kunden?<br />

Klimenko: Wir haben zum Beispiel diesel-elektrische<br />

Antriebe im Portfolio, die<br />

bereits für eine spätere Umrüstung auf<br />

komplett emissionsfreie Antriebe vorbereitet<br />

sind – bei denen später der Austausch<br />

des Dieselgenerators beispielsweise<br />

gegen Brennstoffzelle erfolgen<br />

kann. Wir bieten außerdem methanolelektrische<br />

oder batterie-elektrische Antriebe.<br />

Eine weitere Stellschraube, um Emissionen<br />

zu sparen, ist die Optimierung von<br />

Schiffslinien, die zu geringeren Brennstoffverbräuchen<br />

führt. Die Schiffslinienoptimierung<br />

ist gerade in der <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

im Hinblick auf Niedrigwasserphasen<br />

ein wichtiger Punkt. Hier<br />

bieten wir den Reedern und Partikulieren<br />

ein »Rundum-Sorglos«-Paket mit einem<br />

komplett neuen Hinterschiff an.<br />

Derzeit gibt eine Vielzahl an potenziellen<br />

Kraftstoffen beziehungsweise an alternativen<br />

Antriebskonzepten. Glauben Sie,<br />

dass diese Vielfalt dauerhaft bleiben wird<br />

oder wird sich langfristig eine Lösung<br />

durchsetzen?<br />

Klimenko: Vielfalt in der Form wie jetzt<br />

führt zu Schwierigkeiten in der Beschaffung<br />

der Kraftstoffe, aktuell ist es<br />

ein großes Thema bei LNG, welches gerade<br />

in der <strong>Binnenschifffahrt</strong> nur bedingt<br />

verwendet werden kann. Ich denke, es<br />

wird eine Reduzierung in Hinblick auf<br />

die Anzahl der Kraftstoffe geben, aber<br />

keinen »Universalkraftstoff« wie es der<br />

Diesel war. Bei Antriebskonzepten wird<br />

die Vielfalt jedoch bleiben und sogar<br />

Hitzler Werft, Lauenburg<br />

noch größer werden, je nach Anforderung<br />

des Schiffes und des Einsatzgebietes.<br />

Bei vielen Ihrer Projekte holen Sie Industriepartner<br />

mit an Bord, wie wichtig sind<br />

solche Partnerschaften aus Ihrer Sicht?<br />

Klimenko: Partnerschaften sind generell<br />

wichtig, zum einen um voneinander zu<br />

lernen, zum anderem, um sich ständig<br />

weiter zu entwickeln. Die Schifffahrt ist<br />

inzwischen zu kompliziert geworden, um<br />

ein Schiff von A-Z komplett auf der Werft<br />

bauen zu können. Partnerschaften garantieren<br />

für jedes Aufgabengebiet Spezialisten,<br />

die den Kunden maximalen Erfolg<br />

bringen. Genauso, wie man sich bei den<br />

Motoren auf Spezialisten verlässt, anstatt<br />

sie selbst zu fertigen, blicken wir beispielsweise<br />

in der E-Technik oder Nautik<br />

auf teilweise jahrelange Partnerschaften<br />

zurück.<br />

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welches<br />

Schiff würden Sie gern auf der Hitzler-Werft<br />

bauen?<br />

Wir sind dafür bekannt, Prototypen zu<br />

bauen. Die Herausforderung der Entwicklung<br />

eines neuen Schiffstyps als Beginn<br />

einer neuen Serie wäre für uns daher<br />

am reizvollsten.<br />

• Die Werft wird 1885 von Johann<br />

Georg Hitzler gegründet und befindet<br />

sich bis 2021 im Familienbesitz.<br />

• Am 1. März geht die Werft in die<br />

Hände von Marek und Kai Klimenko.<br />

Marek Klimenko war bis dato über 30<br />

Jahre Werft-Mitarbeiter, zuletzt als<br />

Konstruktionsleiter tätig.<br />

• Der Fokus der Hitzler Werft liegt sowohl<br />

auf dem Reparaturgeschäft als<br />

auch auf Neubauten.<br />

• Die Werft verfügt über zwei Helgen<br />

von 130 m x 18 m sowie Slipanlagen<br />

von 135 m und 85 m Länge.<br />

• Rund 50 Mitarbeiter sind derzeit im<br />

Unternehmen beschäftigt, mit externen<br />

Beschäftigten arbeiten insgesamt<br />

knapp 120 Personen auf der<br />

Werft.<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

17

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU<br />

Pionierin mit Batterie und Brennstoffzelle<br />

Schon vor ihrer Taufe, die im Mai in Berlin stattfand, machte die »Elektra« als weltweit<br />

erstes Schubboot mit Brennstoffzellen und Batterien an Bord Schlagzeilen. Sie ist die<br />

Pionierin, die den Weg für eine emissionsfreie <strong>Binnenschifffahrt</strong> bereitet<br />

© Förster<br />

© Förster<br />

Damit die »Elektra« emissionsfrei über die Elbe fahren kann, wird sie mit Wasserstoff (oben rechts) und Akku-Strom (unten rechts) versorgt<br />

© EST Floattech<br />

Zwei Jahre lang wurde sie bei der Barthel<br />

Werft in Derben an der Elbe gebaut.<br />

Ebenso lange nimmt die Erprobung<br />

dieses Pionierschiffes in Anspruch.<br />

Die »Elektra« wurde mit dem Anspruch<br />

gebaut, komplett emissionsfreie<br />

Schubfahrten auf der Langstrecke möglich<br />

zu machen. Als Primär-Energiequellen<br />

stehen an Deck hinter dem<br />

Steuerhaus drei Brennstoffzellen-Module<br />

mit einer Leistung von jeweils 100 kW<br />

zur Verfügung. Sie beziehen den zur<br />

Stromerzeugung mittels Elektrolyse nötigen<br />

Wasserstoff aus direkt dahinter platzierten<br />

Tankcontainern. Sechs der sogenannten<br />

H2-MEGC-Speicherbehälter<br />

können je 125 kg gasförmigen Wasserstoff<br />

bei einem Druck von 500 bar aufnehmen.<br />

Das Brennstoffzellensystem soll<br />

künftig die Grundlast der zwei je 210 kW<br />

leistenden Elektromotoren abdecken, die<br />

die Schottel-Ruderpropeller antreiben.<br />

Die zweite »grüne« Komponente sind<br />

die unter Deck eingebauten Lithium-<br />

Ionen-Akkus von EST Floattech mit insgesamt<br />

2,5 MW, die sowohl für den Antrieb<br />

als auch für das Bordnetz zur Verfügung<br />

gestellt werden. Das entspricht einer<br />

Batteriekapazität von 60 Mittelklasse-<br />

Elektroautos.<br />

Als drittes liefert schließlich eine Photovoltaikanlage<br />

mit 2,1 kWp auf dem<br />

Dach des Steuerhauses zusätzlich Strom<br />

aus Sonnenenergie. Mehr als 3.000 m Kabel<br />

verteilt auf 20 m Schiffslänge verteilen<br />

Energie und Daten auf dem 130 t<br />

schweren Schubboot. Die Abwärme der<br />

Brennstoffzellen wird über eine Sole-<br />

Wärmepumpe genutzt, um die Wohnräume<br />

zu heizen.<br />

Die Reichweite als Schubverband soll<br />

bei 400 km liegen. Bis zu 1.400 t an Ladung<br />

sollen einmal von Berlin aus bis<br />

nach Hamburg transportiert werden<br />

können, als Anker-Kunde hat Siemens<br />

bereits Bedarf angemeldet. Insgesamt<br />

können Verbände mit bis 150 m Länge<br />

gefahren werden.<br />

Die Versorgung mit Wasserstoff erfolgt<br />

künftig im Westhafen bei der BEHALA<br />

und im Hafen Lüneburg. Während der<br />

Liegezeiten bezieht die »Elektra« Landstrom<br />

und lädt ihre Batterien auf. Da es<br />

bislang keine Standards für die Ladeleistung<br />

gibt, wurden auf dem Schubboot eine<br />

ganze Reihe von Wechselstrom- und<br />

Gleichstrom-Anschlüssen geschaffen,<br />

um für alle Fälle gerüstet zu sein.<br />

Mit dem Industrie- und Gewerbepark<br />

Mittelelbe/H2 Green Power & Logistics<br />

hat die TU Berlin einen Liefervertrag zur<br />

Befüllung und zum Transport der Tanksysteme<br />

(Multiple Energy Gas Container<br />

– MEGC) mit grünem Wasserstoff bis<br />

zum Ende der Projektlaufzeit Ende 2024<br />

abgeschlossen. Diese MEGC können mit<br />

dem bordeigenen Kran getauscht werden.<br />

Die Gesamtkosten für den Bau des<br />

Schiffes belaufen sich auf und<br />

14,6 Mio. €. Die Crew wird von der HGK<br />

Shipping gestellt. Sie war von Anfang an<br />

als Projektpartner mit an Bord. <br />

18 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

Arbeitsboote werden elektrisch<br />

Mit der Kiellegung für den ersten »E-Spatz« auf der Schiffswerft Bolle in Neuderben wurde<br />

eine neue Generation von WSV-Arbeitsschiffen geboren. Im Gegensatz zu seinen<br />

Vorgängern wird dieses Boot nicht mit einem Diesel, sondern elektrisch angetrieben<br />

Kiellegung des Schiffes auf der Bolle-Werft<br />

© WSV<br />

Animation der »E-Spatz«<br />

Im Zuge der Dekarbonisierung und Emissionsreduzierung rüstet<br />

die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes<br />

(WSV) ihre Schiffe mit umweltfreundlichen Antrieben aus. So<br />

zum Beispiel auch die Arbeitsschiffe vom Typ »Spatz«, die bisher<br />

mit konventionellen Dieselmotoren fuhren. Mit der im Sommer<br />

erfolgten Kiellegung des ersten »Elektrospatzes« ging eine neue<br />

Generation dieses Schiffstyps an den Start.<br />

Bei dem »E-Spatz« handelt es sich um ein multifunktionales<br />

Arbeitsschiff, das auf den Flüssen und Kanälen des Westdeutschen<br />

Kanalnetzes eingesetzt wird. Der Neubau wird eine<br />

Länge von 16,90 m und eine Breite von 4,50 m aufweisen.<br />

Anders als der dieselbetriebene Vorgänger wird der »E-Spatz«<br />

ausschließlich mit zwei Elektromotoren a 80 kW angetrieben.<br />

Das Antriebssystem liefern Jastram, Kadlec & Brödlin und Tesvolt.<br />

Ihre Kooperationen hatten die drei Unternehmen auf der<br />

STL 2021 in Kalkar bekannt gegeben. Das umweltfreundliche<br />

Antriebskonzept wird aus Batterien der Firma Tesvolt, einem<br />

Elektromotor von Danfoss und einem Ruderpropeller von Jastram<br />

bestehen. Die Batterien sollen über Nacht laden, wenn das<br />

Schiff am Anleger liegt.<br />

»E-Spatz« als Prototyp<br />

Die Technik des E-Spatzes ist laut WSV exakt auf die Bedingungen<br />

im Einsatzgebiet zugeschnitten, auf die Schleusenabmessungen,<br />

Brückendurchfahrtshöhen, Wasserstände und<br />

Strömungen. Das Schiff soll unter anderem in der Verkehrssicherung<br />

und Verkehrsüberwachung eingesetzt sowie bei Peilarbeiten.<br />

Der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung zufolge<br />

sind mehr als 130 Arbeitsschiffe dieses Typs auf den Bundeswasserstraßen<br />

im Einsatz.<br />

Nach Fertigstellung des »E-Spatz«-Piloten, die zum Jahreswechsel<br />

vorgesehen ist, und der Erprobung sollen in den kommenden<br />

Jahren weitere Arbeitsschiffe mit emissionsarmen Antrieben<br />

ausgestattet werden.<br />

<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

19

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU<br />

EMS »Berg«– preisgekrönt und sauber<br />

Die Bayerische Seen-Schifffahrt hat mit ihrem Fahrgastschiff EMS »Berg« in Innovationen<br />

und Umweltfreundlichkeit investiert. Jetzt zählt sie zu den größten rein mit Batterien<br />

angetriebene Schiff auf einem deutschen Binnengewässer<br />

Mit einer Batterieladung kann die EMS »Berg« bis zu zehn Stunden über den Starnberger See fahren<br />

Eigentlich sollte der Neubau für die<br />

Bayerische Seen-Schifffahrt ein konventionelles<br />

Schiff werden. So war es<br />

auch noch gedacht, als der Auftrag bei<br />

der Lux-Werft in Mondorf platziert wurde.<br />

Doch dann kam es zum Umdenken:<br />

Warum nicht Elektro- statt Dieselmotoren?<br />

Im Ergebnis entstand die EMS<br />

»Berg«, das größte rein mit Batterien angetriebene<br />

Schiff auf einem deutschen<br />

Binnengewässer. Für diesen mutigen und<br />

technologisch vorbildhaften Ansatz hat<br />

die Reederei den Innovationspreis <strong>Binnenschifffahrt</strong>,<br />

gestiftet von der Allianz<br />

Esa, erhalten.<br />

Die für 300 Personen zugelassene EMS<br />

»Berg« ist mit 35 m Länge und 8,20 m<br />

Breite bei einem Tiefgang von 1,25 m das<br />

derzeit größte vollelektrisch betriebene<br />

Schiff in Deutschland. Mit ihren zwei<br />

Elektromotoren und einer Batterieleistung<br />

von 1.600 kWh fährt sie absolut klimaneutral<br />

und lautlos über den Starnberger See.<br />

Für die EMS »Berg« lieferte die Werft<br />

nach rund 25.000 Arbeitsstunden neben<br />

dem Schiff auch die vollständige Ladetechnologie<br />

einschließlich eines speziellen<br />

Elektroanschlusses an der Backbordseite.<br />

Die Ladetechnik an Bord wird<br />

über einen Spezial-Drehstromstecker mit<br />

© Förster<br />

dem Landanschluss verbunden und versorgt<br />

die in zwei getrennten Räumen unter<br />

Deck untergebrachten Lithium-<br />

Ionen-Akkus mit 2 x 400 VAC (2 x<br />

80 kW). Die Batterien sind für rund<br />

6.000 bis 8.000 Ladezyklen ausgelegt und<br />

sollen rund 30 Jahre halten.<br />

Das Bordnetz mit 700 V Gleichstrom basiert<br />

auf einem Hochvolt-Stromkreis mit<br />

hohen Sicherheitsstandards und speziellen<br />

Schützen, die jeweils redundant ausgeführt<br />

sind. Am ertüchtigten Schiffsanleger im<br />

Hafen Starnberg liefern die Stadtwerke umweltfreundlichem<br />

Öko-Drehstrom, um die<br />

Batterien über Nacht aufzuladen.<br />

Mit einer vollen Batterieladung von<br />

1.600 kWh kann die »Berg« bis zu zehn<br />

Stunden lang über den 21 km langen<br />

Starnberger See kreuzen – das reicht, um<br />

den täglichen Fahrplan im Südteil des<br />

Sees zu bedienen. Das Schiff erreicht dabei<br />

eine Höchstgeschwindigkeit von<br />

22 km/h.<br />

Für den Vortrieb sorgen zwei elektrische<br />

STP-100 Twin Propeller von<br />

Schottel mit je 200 kW Leistung, die in<br />

getrennten Hauptantriebsräumen im<br />

Achterschiff untergebracht sind, dazu<br />

kommt ein STT-60-Bugstrahler als Manövrierhilfe<br />

und Hilfsantrieb mit 75 kW<br />

Leistung. Eine Wärmepumpe mit Klimasatz<br />

dient zum Heizen und Kühlen von<br />

Innenräumen und Steuerhaus.<br />

Die Investition für das Schiff belief sich<br />

auf rund 5,3 Mio. €.<br />

<br />

Motorenraum mit Elektro-Motoren<br />

Lithium-Ionen-Akkus<br />

Liegeplatz mit Stromversorgung<br />

20 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

ZUKUNFTSWEISENDER SCHIFFBAU | INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong><br />

Autonomes Elektro-Wassertaxi für Kiel<br />

Hoch im Norden, auf der Kieler Gebr. Friedrich Schiffswerft, entsteht ein Prototyp eines<br />

ÖPNV-Fahrzeugs der Zukunft – das autonome Wassertaxi »Wavelab«. Angetrieben wird<br />

der Katamaran von emissionsfreien Elektromotoren<br />

© Gebrüder Friedrich/Fachhochschule Kiel<br />

© Torqeedo<br />

So soll das neue Wassertaxi aussehen, das auf der Kieler Förde zum Einsatz kommt<br />

Deep Blue Motor von Torqeedo<br />

Das neue, elektrisch fahrende Boot soll in der schleswig-holsteinischen<br />

Landeshauptstadt künftig als Wassertaxi auf der<br />

Kieler Förde verkehren. Das Elektroschiff mit der Bezeichnung<br />

»Wavelab« wird zunächst als Forschungsplattform für die Initiative<br />

»Clean Autonomous Public Transport Network« (CAPTN)<br />

in Kiel dienen.<br />

Herzstück dieses Vorhabens sind autonome emissionsarme<br />

Personenfähren. Das Teilprojekt CAPTN »Förde Areal« erhielt<br />

eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur<br />

von rund 6,1 Mio. € für den Bau des Versuchsträgers,<br />

die Errichtung der notwendigen Infrastruktur und die Programmierung<br />

der Systeme für die ersten autonomen Fahrversuche.<br />

Die Verantwortung für die Umsetzung und Koordination<br />

des Projektes trägt die Forschungs- und Entwicklungszentrum<br />

Fachhochschule Kiel GmbH. Kooperationspartner sind die<br />

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), die Fachhochschule<br />

(FH) Kiel sowie die ADDIX GmbH, Raytheon Anschütz<br />

GmbH und Wissenschaftszentrum Kiel GmbH.<br />

Als Katamaran unterwegs<br />

Die Forschungsplattform in Form eines Katamarans wird aus Aluminium<br />

bestehen, ca. 20 m lang und acht Meter breit sein. In einem<br />

rund zehn Quadratmeter großen Deckshaus sind die Brücke<br />

und die Arbeitsplätze für Wissenschaftler untergebracht. Die dahinterliegende<br />

Freifläche soll ausreichend Platz für eine flexible<br />

Gestaltung der Forschungsprojekte bieten. Ein umlaufender Sensorrahmen<br />

oberhalb des Decks ermöglicht die Installation der<br />

Sensorik für autonome Fahrversuche und diverse Spezialkameras<br />

für eine Rundumsicht. Angetrieben wird der Forschungskatamaran<br />

von zwei Elektro-Motoren, die aus Batterien gespeist<br />

werden. In den Rümpfen befinden sich außerdem zwei Versuchsräume<br />

mit großzügigen Möglichkeiten zur Datenspeicherung und<br />

-verarbeitung.<br />

Im Rahmen des Vorhabens wurde Torqeedo ausgewählt, um das<br />

vollständig integrierte elektrische Antriebssystem zu liefern. Das<br />

Paket umfasst zwei 50-kWDeep Blue Motoren mit lenkbarem Ruderpropeller<br />

und sechs Deep Blue Lithium-Ionen-Batterien mit einer<br />

Gesamtkapazität von 240 kWh. Vier Power 24–3500-Batterien<br />

versorgen das 24-V-Bordnetz. Das Antriebssystem wird durch ein<br />

22 kW-Schnellladegerät, einen DC/DC-Wandler und einen DC/<br />

AC-Wandler vervollständigt.<br />

Für die Steuerung und Überwachung des Schiffs in Echtzeit<br />

von einer landgestützten Leitstelle ist das ebenfalls in Kiel ansässige<br />

Unternehmen Raytheon Anschütz verantwortlich. Es entwickelt<br />

den sicheren und leistungsfähigen Datenaustausch – zum<br />

Beispiel, wenn es um Kollisionsvermeidung, Manövrieren oder<br />

Andocken angeht – zwischen den Schiffen des digitalen Testfelds<br />

sowie zwischen den Schiffen und der Leitstelle an Land.<br />

Seine ersten (teil)autonomen Fahrversuche soll das Wassertaxi<br />

in Kooperation mit der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe<br />

und Marinewaffen der Bundeswehr, Maritime Technologie und<br />

Forschung (WTD71) absolvieren. Die Wasserfläche des Marinearsenals<br />

in Kiel ist gut für die Erprobung autonomer Fahrversuche<br />

geeignet. Sie ist für die zivile Schifffahrt gesperrt, durch eine Mole<br />

geschützt und verfügt über einen Anschluss an die Kieler Förde.<br />

Die Erprobungsphase wird nach der geplanten Übergabe von<br />

»Wavelab« Ende <strong>2022</strong> erfolgen.<br />

<br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

21

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ABGASNACHBEHANDLUNG & ANTRIEBSTECHNIK<br />

Schubboote mit sauberem Abgasstrom<br />

Für eine deutliche Verringerung der meisten Schadstoffe sorgen Abgasreinigungsanlagen<br />

wie die von Tehag. Der Spezialanbieter hat zwei Werksschiffe von ThyssenKrupp Steel in<br />

Duisburg mit Partikelfiltern und SCR-Anlagen ausgerüstet<br />

Die »Thyssen 1« im Werkshafen-Verkehr von ThyssenKrupp Steel<br />

Im Werkshafen von ThyssenKrupp Steel rangieren seit Sommer<br />

2021 zwei neuartige Leichter: die »Thyssen 1« und das Schwesterschiff<br />

»Thyssen 2«. Unter Deck der diesel-elektrisch betriebenen<br />

Schubschiffe arbeiten zwei überaus kräftige Motoren<br />

von Caterpillar, um Leichter mit jeweils bis zu 2.700 t Erz, Kohle<br />

oder Koks zwischen Rhein und den Hafenbecken in Schwelgern<br />

und Duisburg-Walsum zu bugsieren – insgesamt sind es 23 Mio. t<br />

im Jahr. Bei einem Tiefgang von nur 1,7 m bei 30 % Beladung<br />

können die beiden neuen Einheiten auch bei Niedrigwasser noch<br />

operieren. Der Abgas-Spezialist Tehag hat dafür die größten bis<br />

dato auf einem Binnenschiff verbauten Filter- und SCR-Anlagen<br />

geliefert.<br />

Im Zuge der Flotten-Modernisierung ersetzte der Duisburger<br />

Stahlkonzern zwei ältere Rhein-Schubboote. Die beiden Schubeinheiten<br />

sind je 27,7 m lang und 10,6 m breit. Jeweils vier Generatorensets<br />

bringen ihre Leistung zu zwei Voith-Schneider-<br />

Propellern mit je 780 kW. Es befinden sich also jeweils auch vier<br />

kombinierte Abgasreinigungsanlagen an Bord.<br />

Das Partikelfilter-System arbeitet nach dem sogenannten Wall-<br />

Flow Prinzip, bei dem das Abgas durch wechselseitig verschlossene<br />

Filterkanäle geführt wird. Die Kanalwände haben dabei eine<br />

definierte Porenstruktur, so dass Gasphase über den Nachbarkanal<br />

entweichen kann, während nahezu sämtliche Feststoffe aus<br />

dem Abgas gefiltert werden. Die Filtermodule wurden zusätzlich<br />

mit einer katalytischen Beschichtung versehen, wodurch auch die<br />

gasförmigen Schadstoffe Kohlenmonoxid (CO) und Kohlenwasserstoffe<br />

(HC) nachhaltig reduziert werden. Den Filtersystemen<br />

nachgeschaltet wurde je ein SCR-System, das durch das<br />

Reaktionsmittel Harnstoff (Adblue) die Stickoxidemissionen<br />

(NOx) in einem speziellen Katalysator reduziert.<br />

Um für Wartungsarbeiten an Gewicht zu sparen, sind zwei Filter-Module<br />

AWF 1700 mit jeweils 25 kg gewählt worden. Die Filtersubstrate<br />

sind für eine höhere Wirkung zusätzlich katalytisch<br />

beschichtet, danach kommt die SCR-Anlage. Das soll den potenziellen<br />

Schadstoffausstoß so weit, wie es heute technisch möglich<br />

ist, senken. Rußpartikel werden um 90 % reduziert, CO und<br />

HC (Kohlenwasserstoffe) über die Katalyse dem Hersteller zufolge<br />

»teilweise bis zur Nachweisgrenze« verringert. Die Emission<br />

von NOx wird in den Spitzen zu mehr als 90 % verhindert.<br />

Damit schaffen die Schiffe, abgesehen von CO2, bei allen vier<br />

wichtigen Schadstoffgruppen im Diesel-Abgasstrom die maximale<br />

Reduktion. Die Betriebsdauer gibt der Hersteller mit rund<br />

4.000 bis 6.000 Stunden an. Dann müssten die Tehag-Anlagen<br />

zwei- bis dreimal gewartet werden. Beim SCR ist es in der Regel<br />

nur eine technische Überprüfung, die Filter müssten dagegen<br />

trotz ihrer aktiven Regeneration ausgebaut und von Ölasche befreit<br />

werden.<br />

<br />

© ThyssenKrupp Steel<br />

Maschinenraum der »Thyssen 2«<br />

Aufbau- und Funktionsschema eines SCR-Systems aus dem Hause Tehag<br />

© Tehag<br />

22 <strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong>

WÄRTSILÄ<br />

Motor mit Zertifizierung nach Stufe V<br />

©Wärtsilä<br />

Der schnelllaufende »Wärtsilä 14«<br />

Der finnische Hersteller Wärtsilä hat die<br />

Motoren-Zertifizierung für die EU-Stufe<br />

V erhalten. Der »Wärtsilä 14« erfüllt damit<br />

die NRMM-Norm für Binnenschiffe. Die<br />

Zertifizierung gilt für die Gesamtlösung<br />

einschließlich des Wärtsilä 14-Motors<br />

und des Abgasnachbehandlungssystems.<br />

Die ersten Lieferungen des neu zertifizierten<br />

Motors »Wärtsilä 14« sind für<br />

zwei neue Passagierfähren, die von der<br />

Shiptec AG für das Schweizer Unternehmen<br />

General Navigation Company<br />

(CGN) gebaut werden, bestimmt. Die<br />

Fähren werden zwischen der Schweiz<br />

und Frankreich über den Genfer See verkehren.<br />

Das erste Schiff soll voraussichtlich<br />

im Dezember <strong>2022</strong> in Betrieb gehen.<br />

Die 2020 in Kraft getretene Stufe V-Gesetzgebung<br />

verschärft die Beschränkungen<br />

für Non-Road-Motoren<br />

(NRMM) und setzt strengere Grenzwerte<br />

für Emissionen, insbesondere für Partikel<br />

(PM) und Stickoxide (NOx). Die Zertifizierung<br />

nach Stufe V ist für alle Motoren<br />

erforderlich, die in der europäischen <strong>Binnenschifffahrt</strong><br />

zum Einsatz kommen. Die<br />

Flotte zählt insgesamt 17.500 Schiffe.<br />

Der schnelllaufende »Wärtsilä 14« ist<br />

in 12– und 16-Zylinder-Konfigurationen<br />

und mit einem Leistungsspektrum von<br />

749–1340 kWm für den mechanischen<br />

Antrieb und von 675–1155 kWe für<br />

Hilfsaggregate und diesel-elektrische Anwendungen<br />

erhältlich. Angeschlossen ist<br />

das NOx-Reduktionssystems (NOR) von<br />

Wärtsilä, das die Technologie der selektiven<br />

katalytischen Reduktion (SCR) und<br />

einen Dieselpartikelfilter (DPF) nutzt.<br />

Messungen des TÜV Nord haben<br />

nachgewiesen, dass das System alle erforderlichen<br />

Leistungs- und Funktionsmerkmale<br />

erfüllt. Die endgültige Typgenehmigung<br />

wurde von der GDWS erteilt.<br />

<br />

NORIS | AUGUST STORM<br />

Partnerschaft für Refit-Projekte<br />

Moderne Steuerungssysteme für ältere<br />

Motoren können den Schiffsbetrieb deutlich<br />

effizienter machen – vor diesem Hintergrund<br />

haben der Motoren-Dienstleister<br />

und der Automationsspezialist ihre Expertise<br />

gebündelt. Das neue Service-Angebot<br />

richtet sich auch an die <strong>Binnenschifffahrt</strong>.<br />

Mit seinem ausgedehnten Netzwerk an<br />

Technikern will Storm im Verbund mit<br />

Noris künftig verstärkt den Bereich des<br />

Retrofits abdecken.<br />

Die Noris Group aus Nürnberg kann<br />

neben komplexen Automatisierungssystemen<br />

auch die komplette Messkette<br />

liefern: von der Sensorik über die Signalverarbeitung<br />

bis hin zur Visualisierung,<br />

sprich das Brücken-Design für ein einheitliches<br />

»Look and Feel« im Steuerhaus.<br />

Als sogenannter OEM (Original<br />

Equipment Manufacturer) ist Noris bereits<br />

Zulieferer bei vielen Motoren-Herstellern<br />

oder Hauptlieferanten. <br />

<strong>Binnenschifffahrt</strong> <strong>2022</strong><br />

23

INNOVATIONSREPORT <strong>2022</strong> | ABGASNACHBEHANDLUNG & ANTRIEBSTECHNIK<br />

FISCHER ABGASTECHNIK<br />

Mit Abgas-Behandlung zu weniger Schadstoffen<br />

Im Zuge der Klimadebatte werden Emissionen<br />

immer strenger reglementiert,<br />

auch in der <strong>Binnenschifffahrt</strong>. Um die<br />

heutigen und künftigen Grenzwerte, bei-<br />

Dieselpartikelfilter<br />

© Fischer Abgastechnik<br />

spielsweise für NOx oder Rußpartikel einzuhalten,<br />

gibt es die Möglichkeit der Abgasnachbehandlung<br />

Ein Unternehmen, das auf solche Systeme<br />

spezialisiert ist, ist Fischer Abgastechnik<br />

mit Sitz in Emsdetten. Das Produkt-<br />

und Leistungsportfolio beinhaltet<br />

diverse Systeme zur Abgasnachbehandlung<br />

und zur sogenannten Entstickung.<br />

Dazu gehören beispielsweise Rußpartikelfilter,<br />

Katalysatoren und Thermomanagementsysteme,<br />

wie das im eigenen<br />

Haus entwickelte Brennersystem HeliosFFB<br />

für Motorengrößen bis 1.000 kW.<br />

DeNOx-Entstickungssysteme vervollständigen<br />

die Bandbreite der Möglichkeiten,<br />

um eine spezifische Lösung zusammenzustellen<br />

zu können.<br />

Fischer Abgastechnik verfügt über eigene<br />

Konstruktions-, CFD- und FEM-<br />

Abteilung und unterstützt sowohl die<br />

Entwicklung als auch die Vorbereitung<br />

der Anlagen. Die »EU-Stage V«-ready<br />

und »IMO Tier III«-Systeme werden hier<br />

für Motoren von 19–10.000 kW nach<br />

Kundenanforderungen entwickelt. Jedes<br />

Brenner- und SCR-System wird vorab am<br />

firmeneigenen Teststand aufgebaut.<br />

In Praxis bewährt<br />

Der Abgasspezialist kann bereits eine<br />

lange Referenzliste vorweisen. Eines der<br />

jüngeren Projekte mit Fischer-Lösungen<br />

an Bord ist das »Barefoot Boat« von Til<br />

Schweiger. Auch bei der Nachrüstung des<br />

Frachters »Philipskercke II« war das Unternehmen<br />

dabei und lieferte Rußfilter<br />

und einen SCR-Katalysator zu. Ein weiteres<br />

Referenzobjekt ist das Schubschiff<br />

»Maranta«, das nun die seegängigen<br />

IMO-III-Grenzwerte oder die marinisierte<br />

CCR II- beziehungsweise die EU-<br />

Stufe-V einhält.<br />

<br />

KOEDOOD<br />

EU-Stufe-V-Zertifikat für Mitsubishi-Motoren<br />