ulletin N° 28 - Association des Amis des Câbles Sous-Marins

ulletin N° 28 - Association des Amis des Câbles Sous-Marins

ulletin N° 28 - Association des Amis des Câbles Sous-Marins

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La Russie entame la construction du transsibérien<br />

en 1859 (Moscou, Gorki, Kaza, Perm, Sverdlovsk,<br />

Irbit, Omsk, Tomsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Ychita,<br />

Kiaskhta et Vladivostok. L’embranchement de<br />

Kiaskhta vers la Mongolie n’arriva jamais à Pékin<br />

du fait du refus <strong>des</strong> autorités chinoises. En<br />

octobre 1869, avant donc l’achèvement de<br />

l’ouvrage, le gouvernement russe accorde une<br />

concession de 30 ans à la compagnie danoise<br />

GNTC.<br />

Deux projets sont lancés pour relier l’Europe à<br />

L’Inde. Le premier, à travers l’Anatolie a la faveur<br />

<strong>des</strong> britanniques mais traverse <strong>des</strong> régions non<br />

contrôlées. Le second est le projet <strong>des</strong> frères<br />

Siemens. Leur société, la compagnie du<br />

Télégraphe Indo-Européen, obtient la concession<br />

en 1867 et la construction commence en 1868.<br />

L’ouvrage <strong>des</strong> frères Siemens entre Londres et<br />

l’Inde s’étend sur 8.600 Km et pas moins de<br />

11.000 poteaux furent expédiés de Londres vers<br />

le Caucase et la Perse. En 1869, la construction<br />

bat son plan et on traverse le détroit de Kertch à<br />

Poti par un câble sous marin. Elle fut utilisé de<br />

1870 à 1931, date de sa nationalisation par<br />

l’Union soviétique.<br />

2 - Le projet français.<br />

En 1862, les ingénieurs français de<br />

l’Administration <strong>des</strong> Télégraphes, qui ont participé<br />

à la plupart <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> poses, connaissent et<br />

partagent les conclusions du rapport britannique.<br />

Les Annales Télégraphiques dirigées par<br />

Gounelle et Blavier servent de support de<br />

connaissance et ne comportent plus que <strong>des</strong><br />

articles sur la télégraphie électrique. Gounelle<br />

meurt en 1864, Blavier est muté à Nancy et les<br />

Annales cessent de paraître en 1865.<br />

L’administration s’attache toujours à relier la<br />

France à L’Algérie et les échecs se succèdent<br />

(1860, 1861 et 1864).<br />

Les institutions françaises dirigeantes adoptent un<br />

projet de câblage du monde très ambitieux. En<br />

1862, les ministres de l’Intérieur, de la Marine et<br />

<strong>des</strong> colonies et de l’Agriculture et du Commerce<br />

adoptent le projet de Vérard de Sainte-Anne 6 dont<br />

le mémoire est présenté à l’institut impérial.<br />

Jacques Babinet, membre de l’Institut, est<br />

l’influent défenseur d’un projet qui reprend ses<br />

propres idées en particulier.<br />

• Poser un câble par grand fonds est impossible<br />

(en particulier un transatlantique) et il convient<br />

d’utiliser <strong>des</strong> câbles sous marin en feston le<br />

long <strong>des</strong> côtes.<br />

• Il faut relier <strong>des</strong> zones habitées pour réaliser le<br />

projet par étape et en assurant sa rentabilité.<br />

6 Vérard de Sainte-Anne, Télégraphie Electrique –<br />

Ligne d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Océanie,<br />

d’Amérique, Paris, Librairie Paul Dupont, 1862<br />

Ainsi, la réalisation d’un transsibérien est aussi<br />

ruineuse qu’inutile.<br />

• Ce projet ne demande pas de financement<br />

préalable. Ce point ne peut que satisfaire J<br />

Babinet dont tous les écrits vantent la politique<br />

impériale qui consiste à concéder les lignes<br />

télégraphiques à <strong>des</strong> entrepreneurs privés, en<br />

particulier britanniques. A la fin du second<br />

Empire, les concessions étrangères 7<br />

acheminent l’essentiel du trafic international.<br />

En 1877, le réseau étranger <strong>des</strong>servant la France<br />

est de 11.855 Km 8 (10% de la longueur du réseau<br />

mondial – 118.507 Km) et le réseau français,<br />

uniquement gouvernemental n’est que 1.246 Km<br />

constitué par :<br />

• les câbles côtiers posés depuis 1863 dans le<br />

but d’assurer la continuité du service public avec<br />

les îles du littoral.<br />

• les câbles méditerranéens <strong>des</strong>servent la Corse<br />

et l’Afrique du Nord dont le premier Marseille –<br />

Alger 1871. Ce câble a été installé dans <strong>des</strong><br />

conditions surprenantes 9 sur les hauts fonds près<br />

<strong>des</strong> Baléares.<br />

3 – Les projets britanniques.<br />

Pour le gouvernement Britannique la télégraphie<br />

sous-marine peut fournir à l’Empire un réseau<br />

indépendant. Plus que la réalisation d’une ligne<br />

transatlantique, la ligne sur l’Inde est prioritaire<br />

mais les deux projets sont liés à leur faisabilité<br />

technique et le hasard déterminera l’ordre <strong>des</strong><br />

mises en service. La Commission Galton ayant<br />

conclu en la faisabilité <strong>des</strong> câbles sous marins,<br />

les industriels modernisent leur outil de production<br />

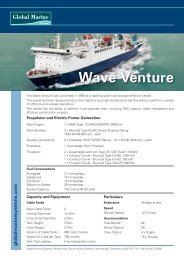

et obtiennent au meilleur prix le Great Eastern,<br />

seul navire capable de poser un câble par grande<br />

profondeur.<br />

7 Cinq compagnies étrangères fournissent un<br />

service international au départ de la France :<br />

Submarine Telegraph, Anglo Américan<br />

Telegraph, Eastern Telegraph Spanish<br />

Telegraph et GNTC. La longueur cumulée de<br />

ces câbles atterrissant en France est de 11.855<br />

Km en 1877.<br />

8 Les câbles franco-anglais sont alors la propriété<br />

la Submarine Cable Company, dont la<br />

concession s’achève en 1890. Ces liaisons sont<br />

la propriété conjointe du British Post Office et<br />

<strong>des</strong> P& T. Lorsque le monopole <strong>des</strong> télégraphes<br />

britanniques est créé le 1 er avril 1868, elles<br />

seront partagées entre les deux administrations<br />

en 1888.<br />

9 En 1870, deux lignes (Gravelines – Cherbourg<br />

et Brest – Bordeaux) sont commandées en<br />

Angleterre, mais elles sont bloquées à la<br />

demande du gouvernement allemand. Le<br />

gouvernement Thiers négocie avec le<br />

constructeur pour poser ces câbles, fabriqués<br />

en partie, entre Marseille et Alger.