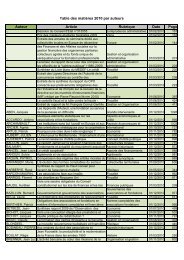

Marie-Christine BARANGER - Gestion et Finances Publiques La revue

Marie-Christine BARANGER - Gestion et Finances Publiques La revue

Marie-Christine BARANGER - Gestion et Finances Publiques La revue

- No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

collectivités territoriales Indépendance des exercices : ce principe est lié au conceptmême de l’exercice comptable qui est normalement annuel. Leprincipe d’indépendance ou de spécialisation vise à rattacher àchaque exercice les charges <strong>et</strong> les produits qui le concernenteffectivement <strong>et</strong> ceux-là seulement. Prudence : selon l’article 120-3 du plan comptable général,« la comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes,pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir,d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine <strong>et</strong>le résultat de l’entité ». Permanence des méthodes : la cohérence des informationscomptables au cours des périodes successives implique la permanencedes règles <strong>et</strong> des procédures comptables. Elle estnécessaire à l’établissement de comparaisons entre exercices,de mesures d’évolution tendancielle. Les modifications deconventions <strong>et</strong> de méthodes comptables ne doivent intervenirque si elles contribuent à une présentation plus fidèle des étatsfinanciers. Toute modification ayant une incidence importante surle résultat doit être explicitée en annexes. Non-compensation : l’article 130-2 du plan comptablegénéral stipule que « les éléments d’actif <strong>et</strong> de passif sont évaluésséparément. Aucune compensation ne peut être opérée entreles postes d’actif <strong>et</strong> de passif ».632 Intangibilité du bilan d’ouverture : « le bilan d’ouverture d’unexercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exerciceprécédent ».Si les fondements sont communs avec la comptabilité privée, lesnormes du secteur public local font éventuellement l’obj<strong>et</strong>d’aménagements quand la situation particulière des collectivités<strong>et</strong> établissements publics locaux le justifie. Ces aménagementssont liés principalement à l’environnement budgétaire trèsencadré (équilibre avec la « règle d’or ») dans lequel évolue lesecteur public local français <strong>et</strong> au financement par la fiscalité. Ilssont soumis à l’avis du Conseil de normalisation des comptespublics qui en vérifie la nécessité.Historiquement <strong>et</strong> dans un premier temps, les modificationsapportées aux cadres budgétaires <strong>et</strong> comptables ont consisténotamment à patrimonialiser les comptes, par l’introduction desprincipes d’amortissement, de provisionnement <strong>et</strong> de rattachementdes charges <strong>et</strong> des produits à l’exercice. Ces rénovationsont concerné les établissements publics de santé en 1988 puis2006, les offices publics de l’habitat <strong>et</strong> les services publics industriels<strong>et</strong> commerciaux en 1989 puis 2006 <strong>et</strong> 2008, les communesen 1997 <strong>et</strong> 2006, les départements <strong>et</strong> les services départementauxd’incendie <strong>et</strong> de secours (SDIS) en 2004 <strong>et</strong> enfin les régions en2010 (suite à expérimentation depuis 2005). Ces plans de comptesont été préalablement analysés par le normalisateur comptable.A c<strong>et</strong> égard, il est important de souligner que la mise en œuvrede ces principes, <strong>et</strong> notamment la quasi-généralisation de l’amortissementobligatoire, n’a pas généré de dépenses nouvelles pources collectivités. En eff<strong>et</strong>, auparavant, les collectivités pratiquaientun mécanisme de prélèvement sur ressources ordinairespour les affecter en haut de bilan ; les amortissements <strong>et</strong> provisionss’y sont substitués.Concernant l’amortissement, sa description au budg<strong>et</strong> participeà l’autofinancement, puisqu’il génère un flux de trésorerie utilisablepour financer les dépenses d’investissement de l’exercice.A noter que l’amortissement pour les communes ne concerne pasl’ensemble des immobilisations car les terrains <strong>et</strong> constructionshors immeubles de rapport sont exclus de ce dispositif. Seull’amortissement des biens renouvelables doit obligatoirementtrouver un financement budgétaire.Par ailleurs, pour les départements <strong>et</strong> les régions, si le champr<strong>et</strong>enu pour l’amortissement concerne l’ensemble des immobilisations(hormis la voirie pour les départements) afin d’assurerune description patrimoniale complète, ils disposent néanmoinsde la faculté d’en neutraliser pour tout ou partie l’eff<strong>et</strong> budgétairepour les bâtiments administratifs <strong>et</strong> scolaires (une écriture dérogatoirea été validée par le CNC en 2003). Ainsi, à l’instar dudispositif concernant les communes, seul l’amortissement desbiens renouvelables doit obligatoirement trouver un financementbudgétaire.S’agissant du provisionnement, sa constatation ne crée pas àproprement parler une dépense nouvelle, mais revient seulementà anticiper l’inscription au budg<strong>et</strong> d’une dépense résultant d’unrisque dont la probabilité de survenance est avérée.Enfin, le rattachement des charges <strong>et</strong> des produits à l’exercice apour objectif de décrire plus justement, pour un exercice donné,l’ensemble des charges <strong>et</strong> des produits qui s’y rapportent quelleque soit la date du flux financier correspondant. Ce dispositif necrée pas de nouvelles dépenses mais intègre dans les comptesune dépense correspondant à un service fait, dépense qui a puêtre engagée par l’ordonnateur seulement si celui-ci disposait àl’origine de crédits budgétaires suffisants. Enfin, un dispositif spécifiqueest proposé à la collectivité pour éviter que l’introductiondu rattachement ne déstabilise le budg<strong>et</strong> du premier exercicede mise en œuvre.Les principaux aménagements récemment apportés au standardnational en matière de comptabilité générale des organismespublics locaux concernent :– les charges différées quand leur nature <strong>et</strong> leurs montantsexceptionnels rendent difficile leur soutenabilité sur un seul exercicecomptable ;– les subventions d’équipement versées quand le bien subventionnéprocure à la collectivité publique un potentiel de service(intégration dans les actifs) ;– les dispositifs de neutralisation budgétaire (pour certains amortissementsquand la collectivité se trouve dans une situation oùl’autofinancement n’est pas indispensable ; par exemple, si lesinvestissements sont moindres qu’au cours des périodes précédentes).C<strong>et</strong>te technique propre au secteur public local perm<strong>et</strong>de concilier deux objectifs majeurs : l’image fidèle <strong>et</strong> la limitationdes prélèvements sur les agents économiques ;– les ventes d’actifs (afin de les affecter exclusivement au désend<strong>et</strong>tementou aux nouveaux investissements) ;– le champ de l’amortissement obligatoire (les routes, qui fontl’obj<strong>et</strong> d’un entr<strong>et</strong>ien très important <strong>et</strong> régulier de la part desentités publiques qui les possèdent, conservent leur potentiel deservice <strong>et</strong> ne sont pas obligatoirement amorties).L’évolution des normes de la comptabilité privéeinduit celle de la comptabilité publiqueLe secteur public n’est pas hors du champ des évolutions quiaffectent le droit commun comptable. Le législateur a encouragé,depuis de nombreuses années, la convergence avec lesrègles du PCG (les dispositions initiales <strong>et</strong> toujours en vigueur dudécr<strong>et</strong> du 29 décembre 1962 le prévoyaient déjà). Pour autant,l’essor des normes comptables internationales a donné une nouvelleimpulsion en ce domaine.Si ce suj<strong>et</strong> n’est donc pas nouveau, on pressent, au travers desdébats <strong>et</strong> des échanges entre les différents acteurs de la professioncomptable, qu’il se pose avec davantage d’acuité notammentpour les organismes publics dont l’activité est résolumenttournée vers la sphère économique privée. Ainsi, le référentielapplicable au suivi du patrimoine des offices publics de l’habitatà comptabilité publique (HLM) a-t-il connu une évolution significativevers les normes internationales à la suite du règlementnº 2004-06 du 23 novembre 2004.C<strong>et</strong>te appropriation des nouvelles normes se poursuit avec lesouci d’encourager la convergence à chaque fois que cela estN o 8-9 - Août-Septembre 2010 -