You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

38<br />

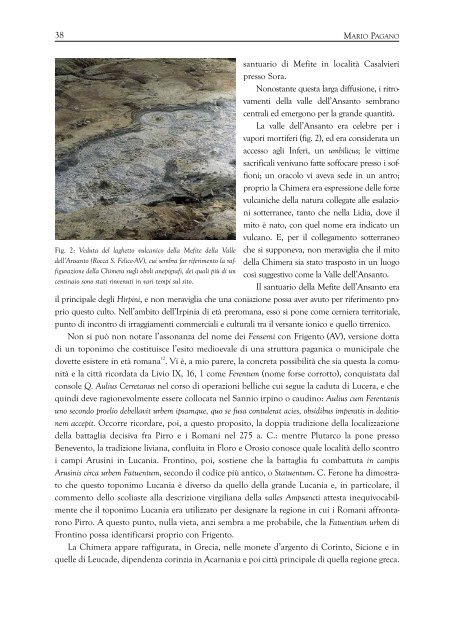

Fig. 2: Veduta del laghetto vulcanico della Mefite della Valle<br />

dell’Ansanto (Rocca S. Felice-AV), cui sembra far riferimento la raffigurazione<br />

della Chimera sugli oboli anepigrafi, dei quali più di un<br />

centinaio sono stati rinvenuti in vari tempi sul sito.<br />

MARIO PAGANO<br />

santuario di Mefite in località Casalvieri<br />

presso Sora.<br />

Nonostante questa larga diffusione, i ritrovamenti<br />

della valle dell’Ansanto sembrano<br />

centrali ed emergono per la grande quantità.<br />

La valle dell’Ansanto era celebre per i<br />

vapori mortiferi (fig. 2), ed era considerata un<br />

accesso agli Inferi, un umbilicus; le vittime<br />

sacrificali venivano fatte soffocare presso i soffioni;<br />

un oracolo vi aveva sede in un antro;<br />

proprio la Chimera era espressione delle forze<br />

vulcaniche della natura collegate alle esalazioni<br />

sotterranee, tanto che nella Lidia, dove il<br />

mito è nato, con quel nome era indicato un<br />

vulcano. E, per il collegamento sotterraneo<br />

che si supponeva, non meraviglia che il mito<br />

della Chimera sia stato trasposto in un luogo<br />

così suggestivo come la Valle dell’Ansanto.<br />

Il santuario della Mefite dell’Ansanto era<br />

il principale degli Hirpini, e non meraviglia che una coniazione possa aver avuto per riferimento proprio<br />

questo culto. Nell’ambito dell’Irpinia di età preromana, esso si pone come cerniera territoriale,<br />

punto di incontro di irraggiamenti commerciali e culturali tra il versante ionico e quello tirrenico.<br />

Non si può non notare l’assonanza del nome dei Fenserni con Frigento (AV), versione dotta<br />

di un toponimo che costituisce l’esito medioevale di una struttura paganica o municipale che<br />

dovette esistere in età romana 12 . Vi è, a mio parere, la concreta possibilità che sia questa la comunità<br />

e la città ricordata da Livio IX, 16, 1 come Ferentum (nome forse corrotto), conquistata dal<br />

console Q. Aulius Cerretanus nel corso di operazioni belliche cui segue la caduta di Lucera, e che<br />

quindi deve ragionevolmente essere collocata nel Sannio irpino o caudino: Aulius cum Ferentanis<br />

uno secondo proelio debellavit urbem ipsamque, quo se fusa contulerat acies, obsidibus imperatis in deditionem<br />

accepit. Occorre ricordare, poi, a questo proposito, la doppia tradizione della localizzazione<br />

della battaglia decisiva fra Pirro e i Romani nel 275 a. C.: mentre Plutarco la pone presso<br />

Benevento, la tradizione liviana, confluita in Floro e Orosio conosce quale località dello scontro<br />

i campi Arusini in Lucania. Frontino, poi, sostiene che la battaglia fu combattuta in campis<br />

Arusinis circa urbem Fatuentum, secondo il codice più antico, o Statuentum. C. Ferone ha dimostrato<br />

che questo toponimo Lucania è diverso da quello della grande Lucania e, in particolare, il<br />

commento dello scoliaste alla descrizione virgiliana della valles Ampsancti attesta inequivocabilmente<br />

che il toponimo Lucania era utilizzato per designare la regione in cui i Romani affrontarono<br />

Pirro. A questo punto, nulla vieta, anzi sembra a me probabile, che la Fatuentium urbem di<br />

Frontino possa identificarsi proprio con Frigento.<br />

La Chimera appare raffigurata, in Grecia, nelle monete d’argento di Corinto, Sicione e in<br />

quelle di Leucade, dipendenza corinzia in Acarnania e poi città principale di quella regione greca.