380kv - eb - naturgefahren - jan. 2013 - final.pdf - Land Salzburg

380kv - eb - naturgefahren - jan. 2013 - final.pdf - Land Salzburg

380kv - eb - naturgefahren - jan. 2013 - final.pdf - Land Salzburg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Fachbereich: Naturgefahren<br />

380-kV-<strong>Salzburg</strong>leitung<br />

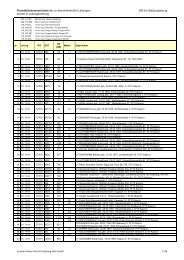

Dabei wurden die Querungen in zwei Kategorien eingeteilt:<br />

a) Gerinnequerungen mit erhöhtem Abfluss bzw. einem Gefährdungspotential für Siedlungsbereiche<br />

und Infrastruktureinrichtungen<br />

b) Gerinnequerungen mit geringem Abfluss bzw. keinem Gefährdungspotential für Siedlungsbereiche<br />

und Infrastruktureinrichtungen<br />

Gerinnequerungen Kategorie a:<br />

Für Bachquerungen mit erhöhtem Abfluss bzw. einem Gefährdungspotential für Siedlungsbereiche<br />

und Infrastruktureinrichtungen sind folgende Punkte zu beachten:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sofern eine Bachquerung nicht das ganze Jahr über benutzt werden muss, ist eine Querung<br />

mittels Furt vorzuziehen.<br />

Um die Passierbarkeit der Bachquerung für Benthosorganismen zu gewährleisten, wird ein<br />

Rohrdurchlass eing<strong>eb</strong>aut. Der Durchlass wird als Spiralrohr mit einem mind. Durchmesser von<br />

DN600 ausgeführt. Auf Grund der Struktur des Rohres wird es zu geringfügigen Ablagerungen<br />

im Rohr kommen, wodurch die Migration der Benthosorganismen möglich wird. Bei Bachquerungen<br />

ohne Furt ist ein Rohrdurchlass von DN 800 aufwärts notwendig um die Wahrscheinlichkeit<br />

einer Verklausung zu reduzieren.<br />

Die Längsneigung des Rohrdurchlasses orientiert sich am natürlichen Gefälle um die Passierbarkeit<br />

für Benthosorganismen zu gewährleisten. Bei zu großer Längsneigung wird das Rohr<br />

durch Steckeisen im Untergrund fixiert.<br />

Die Rohrunterkante wird mindestens 10-20 cm unter der Gewässersohle zu liegen kommen.<br />

Das untere Ende wird gegen die Ausbildung von Abstürzen gesichert. Natürliches Sohlsubstrat<br />

bildet die Gewässersohle.<br />

Bei der Dimensionierung der Furt, wird gewährleistet, dass der Bemessungsabfluss im Grabenbereich<br />

stattfindet. Ein Abfluss über den Forstweg/Straße wird durch den Einbau einer<br />

Gegensteigung verhindert. Siehe Symbolskizze Querprofil.<br />

Die Wegböschung, sowie die Grabenböschungen im Einlaufbereich und Überfallbereich werden<br />

mit Wasserbausteinen > 1,5 t/Stk. gesichert um Erosion zu verhindern.<br />

Wird im Bachlauf keine feste Felssohle angetroffen, so wird die Sohle im Überfallbereich mit<br />

Wasserbausteinen gesichert. Den Abschluss bildet ein Steinsohlgurt aus 2-3 Reihen Wasserbausteinen<br />

in Beton verlegt um ein Aufrollen der Steinschlichtung zu verhindern. Eine Auskleidung<br />

des Sandfanges durch Wasserbausteine erleichtert die Räumung und verringert die<br />

Materialeinspülung in das Rohr. Das Einrammen von Stahlprofilen beim Einlauf des Sandfanges<br />

stellt einen brauchbaren Schutz vor Wildholz-Verklausung dar. Siehe Symbolskizze bei<br />

Lockermaterial im Sohlbereich.<br />

Besteht die Bachsohle aus Festgestein kann die Sohlsicherung durch Wasserbausteine entfallen.<br />

Die unterste Steinreihe der Böschungssicherung ist bei ungünstig geschieferter Felsoberfläche<br />

durch eing<strong>eb</strong>ohrte 30er Eisen zu fixieren. Siehe Symbolskizze Festgestein im<br />

Sohlbereich.<br />

Austrian Power Grid AG & <strong>Salzburg</strong> Netz GmbH 11/238